鳳林早午餐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡蜜綺寫的 花蓮nice trip 和蔡蜜綺的 花蓮Power Travel都 可以從中找到所需的評價。

另外網站韭菜臭豆腐好吃!大腸麵線推薦 - 陳小可的吃喝玩樂也說明:... 推薦的傳統小吃一定特別美味。花蓮臭豆腐推薦鳳林停車場臭豆腐地址貨車上的招牌是“惠鈺鳳. ... 【花蓮早餐美食】府前食坊,首推終極王道蔥油蛋餅 ...

這兩本書分別來自墨刻 和墨刻所出版 。

輔仁大學 兒童與家庭學系碩士在職專班 潘榮吉所指導 胡玉如的 國中家政課融入食農教育歷程研究 (2017),提出鳳林早午餐關鍵因素是什麼,來自於家政教育、食農教育、農事體驗。

而第二篇論文國立政治大學 新聞學系 朱立所指導 熊培伶的 戰後臺灣飲食的文化移植與現代生活想像(1950-1970) (2015),提出因為有 飲食、鄉愁、食譜、廚房、衛生的重點而找出了 鳳林早午餐的解答。

最後網站鳳林鎮早午餐早餐餐飲資訊彙整-第1頁 - 靠北餐廳則補充:跳到三理堂早餐店- 聽說當地人一定會配上這碗花生湯,冬天吃早餐時喝著暖暖甜湯很舒服耶。 ... 店面地址:花蓮縣鳳林鎮光復路24號連絡電話:03-8762442.

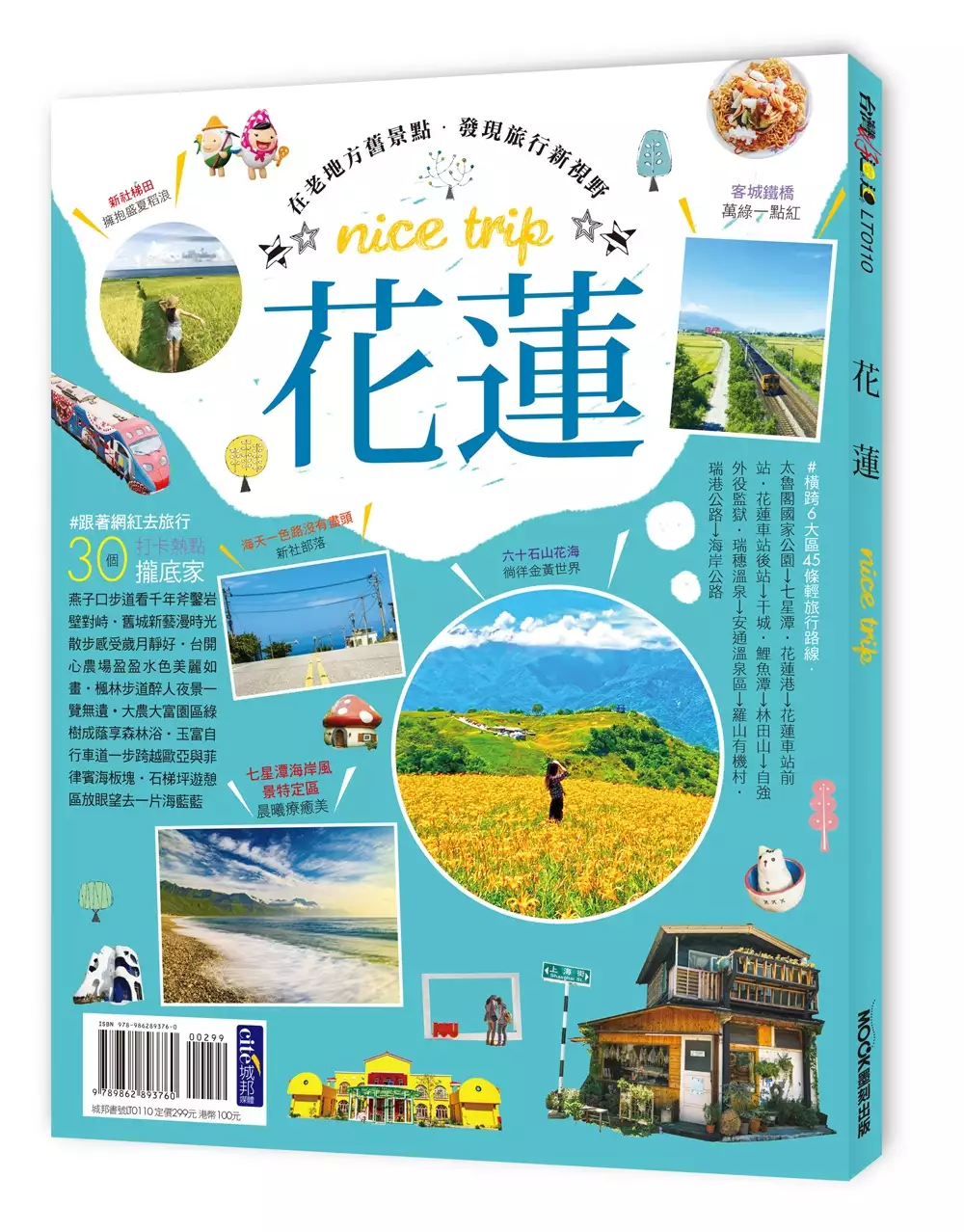

花蓮nice trip

為了解決鳳林早午餐 的問題,作者蔡蜜綺 這樣論述:

如果你也想玩得和別人不一樣,就跟著《花蓮 nice trip》一起來體驗世界級風景吧!你知道花蓮也有◆驚豔在地人才知道的太魯閣私房秘境,沉醉砂卡礑步道的藍。◆徜徉六十石山花海,彷彿時間靜止在金黃世界的這一刻。◆挑戰秀姑巒溪泛舟,用無所畏懼的精神迎接湍急溪水,盡情揮灑青春熱血。《花蓮nice trip》不只是一般的國旅書,他將透過不同的視角,發掘出「類世界級的風景」。全書規劃出6大區域、45條路線,和30個IG網紅人氣打卡景點;並在各行政分區下,規劃出食、購、遊、住等主題,讓旅行者好找、好查閱和好使用。每一個主題分區、路線,都會有IG的(#hashtag)來說明該區該路線的特

殊玩法,不用多花時間,就能快速了解旅遊訊息,並設計出適合自己的旅行行程。

國中家政課融入食農教育歷程研究

為了解決鳳林早午餐 的問題,作者胡玉如 這樣論述:

台灣食農教育因食安事件頻傳,迅速引起各界關注與推動,即將通過食農教育法,鼓勵各級學校教師將食農教育結合課程。家政教育與食農教育都是著重於親手做的學習歷程,研究者以臺北市國中八年級21位學生為對象,在家政課以自編家政食農教材進行十二週,共計12節的教學活動。根據教學活動歷程之觀察紀錄表與教學札記、學習單、家長回饋單、課程照片、學生作品,做質性分析與歸納。透過實際教學與觀察,分析課程歷程與確認家政融入食農課程的適切性。 研究過程發現,國中家政課程融入食農教育可以增進學生選擇食材的能力、強化食物與環境永續的概念,還能讓學生將農耕收成結合烹飪實習,完整體會從土壤到餐桌的樂趣與成就。研究

歸納出結論:一、課程操作歷程分為:1.準備期:環境永續使命感強化學習動機,營造多樣化、開放性的學習氛圍。2.耕耘期:從友善農耕及蔬菜種植中學習發現與解決問題,建立人與環境共好的關係。3.豐收期:將選擇食物的概念應用於烹飪課,實踐綠色飲食、環保生活。二、在家政課融入食農教育是適切的:課程能引起學生對環境永續的重視,強化學生對追溯食材來源,進而完整體現食農教育共耕共食的精神。學生在學習活動整體表現上展現高度學習動機與肯定,課程獲得學生及家長肯定亦能增進教師教學熱誠。最後,提出未來對研究面向與實務推展的建議。

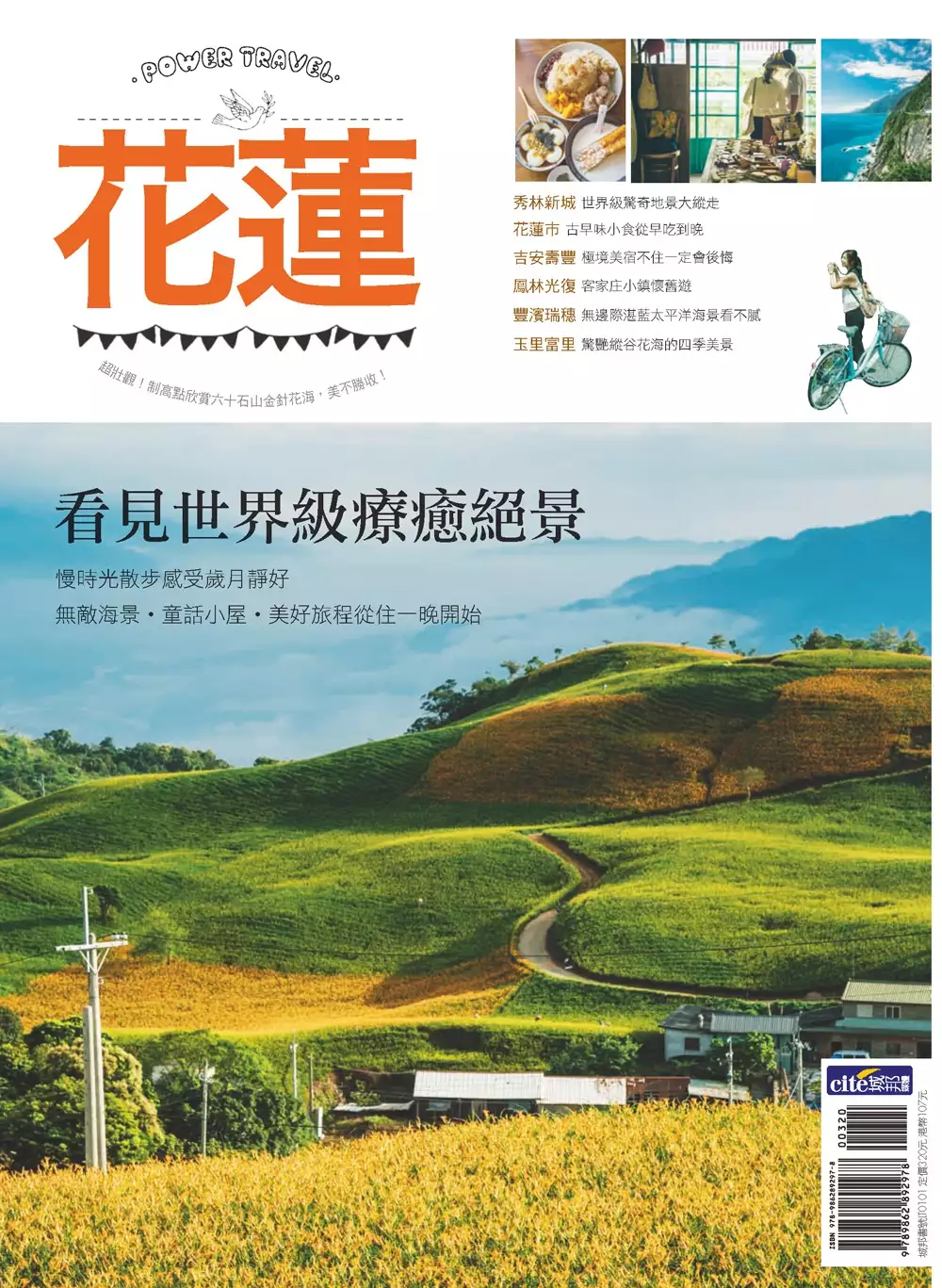

花蓮Power Travel

為了解決鳳林早午餐 的問題,作者蔡蜜綺 這樣論述:

看見世界級療癒絕景★太魯閣景點懶人包就醬玩,這樣走!世界級奇景看不完★超壯觀!制高點欣賞六十石山金針花海,美不勝收★無敵海景․童話小屋․慢時光老房子此生必住,美好旅程從住一晚開始花蓮,向來都被當作後山淨土,是都市人遠離塵囂的渡假首選,深闊湛藍的太平洋海岸線,山脈包圍的縱谷美景,大山大海的人文自然風情,以及小巷小弄的溫情與美味,皆能看見花蓮慢活精神的體現。旅行花蓮,秀林新城有壯麗逼人的峽谷奇景可看,市區的經典好料、古早味小食從早吃到晚也不會膩,吉安壽豐的極境美宿不入住保證一定會後悔,湖光山色的美景是悠哉旅人的白日夢假期。拜訪鳳林光復小鎮,當然要放慢腳步,以慢活心態穿梭鄉間小道

,領略後山客家庄的生活閒情。花東海岸公路可說是全台最美的公路之一,豐濱瑞穗一段沿途大海相隨,寬廣無邊的太平洋,以爆藍的姿態,讓旅程充滿無限驚喜。玉里富里縱谷花海稻浪連綿讓每一天都徜徉在美景之中,慢行花蓮靜靜發現最純粹的淨土之美。《花蓮Power Travel》採分區、分主題的方式編輯,每個分區都會標示出該區必做必玩的5件事;同時還會根據分區的特色,推薦最具在地特色的5-9條主題旅行。讀者可以輕鬆地掌握旅遊特色,並組合成適合自己的最佳行程。本書報導區域涵蓋:秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉

戰後臺灣飲食的文化移植與現代生活想像(1950-1970)

為了解決鳳林早午餐 的問題,作者熊培伶 這樣論述:

本論文聚焦戰後臺灣飲食論述開展的文化移植與現代生活想像,思考從再現中國到想像西方的飲食景觀轉變,並運用權力機構、知識生產、吃的規訓三者交互建構成戰後臺灣日常生活飲食。是故本文視飲食為論述建構,以系譜學方式研究1950-‐1970 年飲食相關史料,包含對特定食物與飲食空間的管控、推廣飲食的官方與民間協會、飲品與性、食譜與烹飪教學、鄉愁與家鄉味、節慶食品、營養與健康、醫藥食補、電化廚房與現代家庭、現代女性與烹飪教學、軍隊餐食、學校營養午餐,從家庭餐桌、聚會筵席到豪奢盛宴等飲食景觀,以探究戰後臺灣的日常生活飲食裡被置入、改變、重塑、認可的幽微權力,與日常飲食又如何吸收、抵抗、涵納、轉化、拼接與提

出對應的力量,以及這之中生產的知識與規訓,如何併置為強化中國意識與追求西方現代化生活的戰後臺灣社會。「文化移植」與「現代生活想像」是思考主軸,前者可指百萬外省族群遷移來台後,落地生根的思想、閱歷與生活方式,相對也帶給本省族群文化沖擊與交融,而美援與經濟建設將臺灣帶入國際舞台,進而以美國為主的西方文化也挪移至臺灣社會,交會出中國化與國際化的中西方飲食;後者指現代性概念與現代化科技的飲食運用,包含衛生與營養的科學知識建構以及科技方式生產保存與烹調食物。而這兩個主軸構成本論文的思考旨趣與發問基礎:怎樣看待日常飲食在國府遷台之際與國際冷戰格局裡的角色,更進一步就是探究戰後臺灣的飲食論述如何再現中國與想

像西方。飲食成為召喚記憶與想像的靈媒,標誌各省的菜餚轉化為集體記憶的故土,中國菜成為國府復興中華文化的旗手,移植中國與國際的大宴小酌交匯出感官的色香味;飲食也成為西方具有文明理性、美好生活、豐沛經濟,具備科學論證的想像載體,展演高級優雅及禮儀教化的品味區辨,呈現電化的廚房烹飪用具、明亮通風的廚房設計、有利職業婦女的省時便利烹飪、兼顧營養知識與衛生常識的主婦,科學飲食帶來現代化生活的美好想像與強國強種的嚮往。承上所述,戰後臺灣日常生活的飲食政治也隨之有「中西交會的日常飲食」、「中秋月餅與鄉愁製造」、「女性、食譜與科技廚房」、「衛生、營養與健康」等主題。

鳳林早午餐的網路口碑排行榜

-

#1.【高雄早午餐】夏德莉早午餐鳳山巷弄內低調文青風手作早午餐

鳳山文山特區到青年路這一帶,餐廳小吃相當多,可以說是鳳山餐飲一級戰區,附近民眾很有口福,選擇性相當多。座落在濱山街巷弄的夏德莉早午餐,去年12 ... 於 realplay.tw -

#2.花蓮鳳林鎮/三理堂或是冷爺爺早餐店/傳統手工早點RON&LILY

這家在鳳林小鎮.已經超過30年的歷史當地人稱為冷爺爺或是三理堂早點.雖然在小鎮.但是生意真的超好的光看這家就知道.無論內用或是外帶生意真的很好店家 ... 於 bluelily03070521.pixnet.net -

#3.韭菜臭豆腐好吃!大腸麵線推薦 - 陳小可的吃喝玩樂

... 推薦的傳統小吃一定特別美味。花蓮臭豆腐推薦鳳林停車場臭豆腐地址貨車上的招牌是“惠鈺鳳. ... 【花蓮早餐美食】府前食坊,首推終極王道蔥油蛋餅 ... 於 www.mecocute.com -

#4.鳳林鎮早午餐早餐餐飲資訊彙整-第1頁 - 靠北餐廳

跳到三理堂早餐店- 聽說當地人一定會配上這碗花生湯,冬天吃早餐時喝著暖暖甜湯很舒服耶。 ... 店面地址:花蓮縣鳳林鎮光復路24號連絡電話:03-8762442. 於 needmorefood.com -

#5.花蓮鳳林美食懶人包,國際認證的慢城就要這樣吃 - 輕旅行

營業近三十個年頭的老字號店家,也因為從開業以來就沒有招牌,所以也被稱為鳳林的無名早餐店。聽說當地人一定會配上這碗花生湯,冬天吃早餐時喝著暖暖甜湯 ... 於 travel.yam.com -

#6.(高雄美食地圖特輯)大寮鳳林黃昏市場16家必吃!大寮人下班後 ...

鳳林 黃昏市場以鐵皮搭建而成,市場內部以四排通道為主,通道兩旁皆設置攤販,今天要從萬丹路入口招牌從左手邊第一排開始介紹市場推薦美食小吃,除了市場 ... 於 inmap.tw -

#7.高雄鳳山早午餐懶人包!超過30間西式早午餐x中式傳統早午餐

鳳林 店地址:高雄市鳳山區鳳林路252號. 電話:(07) 782-1508. 營業時間:星期二公休. 06:40–21:30. 一早就以49元超值早餐開場的丹丹漢堡,一直是高雄 ... 於 permio1.com -

#8.【花蓮鳳林小吃】韓老爹誠信麻花 - Anismile 文字旅攝

韓老爹誠信麻花捲,就在這樣的鄉間”大”路旁, 還挺好找的… 很簡單卻很有古早味的小舖子, 看到這無人 ... 於 www.anismile.com -

#9.森山舍.日式老屋佐質感早午餐與米飯文青風滿溢推薦!

在花蓮要找日式老屋有文青風的早午餐咖啡廳,森山舍絕對會出現在推薦冊上。這次花蓮行我終於如願到訪森山舍, ... 鳳林美食餐廳推薦|古厝吃農家菜. 於 angela51.com -

#10.蕃茄村Brunch&Cafe - #高雄林園鳳林店試營運#推薦套餐促銷 ...

蕃茄村#新開店#試營運#優惠中#嚴選食材#早餐#高雄林園美食 #高雄美食#林園早午餐#為您每天的第一餐做把關#高雄林園鳳林. 資訊網頁連結; 地點. 於 tw.discount.wave-base.com -

#11.住址大寮回味麻辣鍋

乖寶寶中西式早午餐07 786 1470 1831 高雄市大寮區進學路108號. 福園餡餅粥. 07783 3826 1831 高雄市大寮區鳳林三路41號. 阿生羊肉. 107 783 4122 831 高雄市大寮區鳳 ... 於 est.fy.edu.tw -

#12.2021【花蓮美食.景點親子一日遊】食尚玩家推薦地圖

三日遊行程,從早餐、小吃、餐廳到晚上約會消夜,還有東大門夜市,再送上食尚 ... 20 花蓮光復鄉美食推薦; 21 花蓮鳳林鎮私房景點; 22 花蓮鳳林鎮美食 ... 於 taiwantour.info -

#13.鳳林鎮最佳(早午餐店,美食) - J厚啦資訊網

花蓮縣鳳林鎮早午餐店推薦,還有早午餐店的聯繫電話、地址、工作時間、地圖等詳細信息,歡迎訪問J厚資訊網。 於 www.jhola.com.tw -

#14.【花蓮鳳林】客家美食伴手禮‧鍾家臘肉 - 大口老師的走跳學堂!

客家聚落,還是……客家菜呢?花蓮的客庄鳳林,是早年移民到後山客家族群的大本營,勤儉持家的客家人,早利用農閒的時間醃漬食物,儲存 ... 於 zineblog.com.tw -

#15.【花蓮美食】鳳林-花蓮梅子雞-月廬食堂|老饕愛吃名店回歸

花蓮梅子雞推薦必吃月盧食堂-遺忘的故鄉,位在鳳林的超人氣花蓮美食;之前因為老闆去 ... 花蓮早午餐:留海Stay here、小巷茉莉、森山舍、阿秀奶奶、 ... 於 alina00.com -

#16.【花蓮・ 鳳林景點、美食地圖】火車、台灣好行直到 背包客

➀ 鳳林鎮旅遊錦囊位於花蓮最中間的地段,屬花東縱谷地區。 ... 【花蓮・ 壽豐美食】小和農村Peaceful Village | 週末農村小旅行,慢食田園早午餐. 於 www.travelwithv.net -

#17.花蓮早午餐推薦|滋味早午餐|中西式早午餐|菜單|滿滿幸福 ...

滋味早午餐是小雨在花蓮一直很想吃的一家中西式早午餐店, ... 小雨依序介紹滋味早午餐的在店家資訊、環境、中. ... 花蓮鳳林景點|開心草莓園. 於 rainsru.pixnet.net -

#18.(鳳林)古典咖啡 - sakuragi0301的部落格- 痞客邦

店名: 古典咖啡地址: 花蓮縣鳳林鎮新生街16號電話: 03-8760536營業時間: 特色/評價: 小巧! 2014年8月的菜單普通! 雞排飯! 一份80元! 於 sakuragi0301.pixnet.net -

#19.花蓮鳳林。徐穗堆廖快菸樓大阪式菸樓x 客家風味餐、香蒜豬腳

花蓮鳳林是台灣密集度最高、保留最完整的菸樓聚落,大部份菸樓已閒置荒廢,其中徐穗堆廖快菸樓由行政院客委會補助修繕、活化再利用,目前是菸樓聚落 ... 於 ihappyday.tw -

#20.花蓮美食|70家花蓮必吃餐廳懶人包|海鮮料理 - Ken&Alice ...

早午餐 店「Hygge cafe」是兩個從台北來花蓮打拼的年輕人,想要分享好吃的食物,想讓客人每次來都像回家一樣。 → 點我看詳細食記. 地址: 花蓮縣花蓮市林 ... 於 kenalice.tw -

#21.【花蓮鳳林】小鎮美食懶人包 國際認證的慢城鳳林就是要這樣吃

... 店家,也因為從開業以來就沒有招牌,所以也被稱為鳳林的無名早餐店。聽說當地人一定會配上這碗花生湯,冬天吃早餐時喝著暖暖甜湯很舒服耶。 於 kuokuo.tw -

#22.【花蓮鳳林】粗茶淡飯佐美景,最大的雷是雞-月廬

美國原裝進口Post蜂蜜早餐穀片,低熱量、營養好吃還有猶太潔食認證! 花蓮• 市井小吃• 主題餐廳. 【花蓮鳳林】粗茶淡飯佐美景,最大的雷是雞-月廬. 於 nurseilife.cc -

#23.月廬食堂遺忘的故鄉|花蓮鳳林必吃美食 - 愛吃愛玩的馬克斯

花蓮鳳林必吃美食|月廬食堂遺忘的故鄉,人氣老店再度回歸,半山腰的美麗景觀餐廳。 炭烤梅子雞推薦必點,建議訂位避免客滿|鳳林火車站|鳳林夜市|鳳林 ... 於 www.maxfoodfun.com -

#24.花蓮鄉鎮美食/ 鳳林鎮小屋咖啡溫馨空間滿室咖啡香 - 花蓮電子報

在純樸的鳳林小鎮上,一向以路邊攤小吃著名,而在鳳林鎮上經營家飾雜貨 ... 不但空間設計佳,餐點也非常用心講究,從茶飲、點心、輕食早午餐,一直到 ... 於 www.ecoast.com.tw -

#25.【花蓮鳳林美食】韭菜臭豆腐、誠信麻花捲、三立冰淇淋。在地 ...

兩年多前我曾出差到花蓮鳳林,看到一幢幢的菸樓以及熱情的客家鄉親,我心裡總惦記著"一定要再找時間來鳳林玩",於是在我的花蓮五 ... 早午餐美食推薦. 於 www.lillianblog.com -

#26.[丹丹漢堡]2021菜單價格及全部門市資訊/必點推薦不踩雷/南部 ...

丹丹漢堡早上6點半開始營業到晚上9點,讓你從早餐、午餐一路吃到晚餐、消夜,餐點種類選擇多,有單品品項也有套餐組合,幾乎都是不踩雷,但其中有幾款 ... 於 www.tiffany0118.com -

#27.<花蓮-鳳林>有人要吃早餐嗎?沒有的話我晚一點再問......阿春早 ...

鳳林 的早餐店其實蠻多家的畢竟身為國際慢城認證~這裡的人都是早睡早起精神好!! 那個誰:白話的說就是老人家比較多…… 所以早餐的選擇也不少今天吃的 ... 於 zack00000.pixnet.net -

#28.花蓮『花蓮鳳林早餐』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

花蓮鳳林早餐推薦,花蓮鳳林早餐的最新食記、評價與網友經驗分享: 三理堂早餐店, 徐徐微風早午餐, 無名早餐店, 孫叔叔滷肉飯, 娥媽小吃, 茂記麵店, 鳳林水煎包. 於 ifoodie.tw -

#29.徐徐微風早午餐|花蓮美食.鳳林小鎮自助飲料早午餐(附菜單)

... 也是全台客家人口密度最高的地區之一2014年更以「慢食」和「慢活」的條件,成為國際慢城組織會員而徐徐微風早午餐就位於鳳林小鎮上. 於 deliaandtzu.pixnet.net -

#30.食記【花蓮】鳳林月盧食堂梅子雞客家菜內行人的山中美味(菜單)

食記【花蓮】鳳林月盧食堂梅子雞客家菜內行人的山中美味(菜單). 2016.02.15 ... 南京復興捷運美食懶人包》餐廳/早午餐/咖啡/火鍋/義大利麵/甜點. 於 lexie.tw -

#31.徐徐微風早午餐 - Foody 吃貨

徐徐微風早午餐. 未認領. (0). 餐廳 · 花蓮縣 · 鳳林鎮. 資訊; 食記5; 地圖. 更多照片 · 更多照片 · 更多照片. 花蓮縣鳳林鎮鳳仁里中正路二段310號. 電話 038760980. 於 www.foodytw.com -

#32.鳳林福星早餐店| Breakfast & Brunch Restaurant | Hualien City

鳳林 福星早餐店in Hualien City - Contact details, Address Map, Photos, offers, Real time Reviews and Ratings. 於 tw.locale.online -

#33.徐徐微風早午餐 - 瘋台灣民宿網

花蓮縣鳳林鎮鳳仁里中正路二段310號. 電話: 038760980 / +886-38760980. 開放時間: 週一至週日08:00~16:00. 連結: 「徐徐微風早午餐」官網. 您可能有興趣的民宿. 於 m.fun-taiwan.com -

#34.游翁韭菜臭豆腐@花蓮鳳林 - 愛吃鬼芸芸

鳳林 游翁韭菜臭豆腐營業電話: 03 876 3469營業地址: 975花蓮縣鳳林鎮中正路二段20號營業時間: ... 花蓮早餐| 大漢街早餐,激推超好吃粉漿蛋餅. 於 aniseblog.tw -

#35.[ 特色餐廳] 花蓮鳳林月盧-梅子桶仔雞@ bobowin旅行攝影生活

Advertisement 拍攝地點: 花蓮鳳林月盧拍攝器材: Fujifilm S5pro+Nikon 18-200/3.5-5.6+Nikon D50+Tamron 28-75/2.8 花蓮鳳林月盧地址: 花蓮縣鳳林鎮鳳鳴一路71號GPS ... 於 blog.xuite.net -

#36.徐徐微风早午餐在城市Fenglin Township

徐徐微风早午餐在城市Fenglin Township 通过地址null, 975台湾花蓮縣鳳林鎮中正路二段310號. ... 花莲县凤林地政事务所null, 975台湾花蓮縣鳳林鎮信義路200號. 於 taiwan.worldorgs.com -

#37.【食記】秀桃中式早午餐,米粉羹.招牌控肉,平日才有限定的 ...

秀桃早午餐是在鳳林20多年老店有賣的品項當多&##128079;&##128079;右邊就是佛心的闆娘❤️夾菜採自助式~在給闆娘目視算錢! 於 ilikeasos28.pixnet.net -

#38.鳳林自行車步道 - 花蓮鳥羽花香民宿早午餐&無菜單

鳳林 自行車步道. 2016-09-29 花蓮民宿. 最特殊的不是自然景觀,而是已經消失的菸草產業,沿路有堪稱密集的菸樓,如林金城菸樓、廖快菸樓等經過修繕的傳統菸樓,設有 ... 於 www.toba.tw -

#39.鳳林鎮「早午餐」早餐 美食資訊 Page 1/1 - 愛呷宜花東

鳳林 鎮「早午餐」早餐Page 1/1 - 整理花蓮縣在地早午餐美食資訊餐廳列表,歡迎網友提供情報,店家登錄商家資訊。 於 lovetweast.com -

#40.良晨吉食素食早午餐in 花蓮縣,菜單 - 蔬食地圖

良晨吉食素食早午餐 · 花蓮縣壽豐鄉壽豐路一段5號 · 營業時間:5:00-14:00 · 不定時公休,請見FB粉專、Line公告. 於 vegemap.merit-times.com -

#41.使用自家摘種韭菜的鳳林特色臭豆腐

|花蓮鳳林小吃|鳳林停車場臭豆腐-使用自家摘種韭菜的鳳林特色臭豆腐 ... 點好肉肉來慰勞自己吧 · |花蓮市區美食|自由街無名早餐店-在地傳統好滋味. 於 tutufoodaholic.tw -

#42.花蓮|森山舍・延續日式宿舍的老靈魂(Morning mountain)

多了好多用老屋改造成的店家,有的是咖啡廳、有的是早午餐店、有的則是背包客棧, ... 在太平洋上翱翔的飛行傘體驗實在太療癒 ➡️ 花蓮、鳳林|明新冰菓店・三豆冰與 ... 於 journey.tw -

#43.【花蓮。鳳林】鳳林菸樓文化聚落。徐穗堆廖塊菸樓。客家庄 ...

【花蓮。鳳林】鳳林菸樓文化聚落。徐穗堆廖塊菸樓。客家庄移民村警察廳。林金成菸樓。徐家興菸樓。慢城鳳林。慢城人文從麥區火柴盒民宿離開之後, ... 於 1817box.tw -

#44.【花蓮鳳林】鳳林韭菜臭豆腐:你吃過這種另類吃法嗎?加了生 ...

花蓮小吃美食推薦:鳳林韭菜臭豆腐久聞花蓮鳳林韭菜臭豆腐的美名, ... 充滿時尚感的特色民宿,位於花蓮市中心,有多種房型可以選擇,早餐豐盛又 ... 於 flyblog.cc -

#45.大寮親子複合式餐廳《簡單生活》 近百道料理 - 桑尼瘦不了

簡單生活在鳳山、大寮交界的鳳林四路上,是. ... 系的巧克力飲,裡面還放了oreo、巧克力餅乾、早餐脆片、一大球鮮奶油,從第一口到最後一口都很濃翻天. 於 yp4283520.pixnet.net -

#46.隱花民宿(鳳林) - 18 則旅客評論和比價 - TripAdvisor

21 則評論. 鳳林排名第1 (共32 名) 的民宿/旅店. 物業設施. 免費停車. 免費高速上網(WiFi). 無線網路. 免費早餐. 兒童活動(適合兒童/家庭). 禁菸飯店. 客房特色. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#47.萬森早午餐· 花蓮縣鳳林鎮長橋里萬森路112號 - DATAGOVTW ...

花蓮縣鳳林鎮長橋里萬森路112號, 萬森早午餐, 編號: U-200030929-00000-2. 於 datagovtw.com -

#48.【花蓮鳳林】徐徐微風早午餐~近台九線超大份量平價 ... - 窩客島

分享一間在路上偶然發現的早午餐店常常經過鳳林卻沒有注意到這間的存在想說就進來嚐嚐味道然後做個紀錄這樣經過這肚子餓的話可以來【微風徐徐早午餐】 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#49.[花蓮市區] 棉花糖早午餐| 聚會聊天好選擇, 在溫馨氣氛下享用餐 ...

『棉花糖早午餐』位於遠東百貨附近的林森路上,特力屋斜對面就是了,隔壁是營業許久的圓頂咖啡館,門口前有可愛熊玩偶喔~ 看店名就知道是間專賣早午餐的 ... 於 yoti.life -

#50.麥味登花蓮鳳林店】評價、電話、營業時間

1 )麥味登花蓮鳳林店- LINE熱點:【LINE熱點】麥味登花蓮鳳林店西式早餐地址花蓮縣鳳林鎮中正路二段37號,電話03 876 0552。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、 ... 於 hot-shop.cc -

#51.鳳林必吃美食小吃總整理》花蓮鳳林美食餐廳推薦懶人包~菜單 ...

滿妹豬腳店菜單價位大公開!令人難忘那誘人的Q嫩口感! 德安客家美食, 03-8760270, 花蓮縣鳳林鎮中和路66號 ... 於 boda88.pixnet.net -

#52.鳳林最美民宿(民宿)(臺灣鳳林鎮)優惠

Feng Lin Zui Mei B&B 位於鳳林鎮,設有花園,提供WiFi(免費),距離壽豐11 公里。館內提供私人停車位。 Feng Lin Zui Mei B&B 的住客可以享用亞洲風味早餐。 於 www.booking.com -

#53.[花蓮鳳林]慢活城中的徐徐微風早午餐 - 航向美食的國度

鳳林 難得有如此年輕化的早午餐~~~ 因為鳳林其實是以老年人居多~~ 這樣有特色的小店~~只能說還真有勇氣~~ 店外是可愛的黃色調喔~~~還有可愛的小熊熊也 ... 於 hsuancity.pixnet.net -

#54.花蓮鳳林早餐美食 三理堂早餐店 古早味蛋餅、煎包配花生湯 ...

在花蓮鳳林時搜尋鳳林早餐店出現了【三理堂早餐店】,是鳳林30年老店,也是深受在地人喜歡的早餐店之一,沒有招牌生意卻很好,於是我們也來吃了! 於 eeooa0314.pixnet.net -

#55.花蓮美食-wenwen吃美食-鳳林三理堂早餐店煎包大推 - PopDaily

花蓮美食-鳳林三理堂早餐店#wenwen吃美食鳳林人在地必吃早餐,早上7點多,店內人潮就沒斷過,幾乎都是熟客,點餐很快,而且幾乎都是現成的, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#57.菜單 早安美芝城 Good Morning

走過經典四十,美而美漢堡店蛻變為今日的「早安美芝城」,不僅是網友票選五大早餐店,更獲選十大傑出品牌,一路走來秉持初心,攜手在地優良廠商提供美味良食. 於 www.macc.com.tw -

#58.花蓮美食-wenwen吃美食-鳳林三理堂早餐店煎包大推

花蓮美食-鳳林三理堂早餐店#wenwen吃美食鳳林人在地必吃早餐,早上7點多,店內人潮就沒斷過,幾乎都是熟客,點餐很快,而且幾乎都是現成的, ... 於 hlwen0821.pixnet.net -

#59.【環島之星】花蓮啖龍蝦+鳳林單車秘境+鷺鷥咖啡美拍2天(4人 ...

1. 第1 天. 詳細行程. 台北火車站- 花蓮火車站- 搭乘旅遊專車- (午餐)鹽寮龍蝦海鮮餐廳- 新社梯田- 石梯坪- 山度空間- 住宿飯店. 早餐火車餐食 · 2. 第2 天. 詳細行程. 飯店 ... 於 trip.eztravel.com.tw -

#60.NEWS早午餐 - 台灣公司網

NEWS早午餐,統編:25795189,地址:高雄市大寮區會社里12鄰鳳林三路366號1樓. 於 www.twincn.com -

#61.[口袋名單]花蓮[美食推薦]整理花蓮市區鳳林壽豐吉安早午餐咖啡 ...

鳳林 /壽豐3/1 17:30 月盧梅子雞電話:03-8762206 地址:花蓮縣鳳林鎮鳳 ... [口袋名單]花蓮[美食推薦]整理花蓮市區鳳林壽豐吉安早午餐咖啡廳食尚玩家 ... 於 chenlin1.pixnet.net -

#62.您搜尋來鳳林小鎮享受悠閒午後-徐徐微風早午餐附菜單的內容

旅行是心的需求~也是眼耳鼻舌身的探險!這裡有最多吃喝玩樂資訊、部落客與網友的體驗分享。週末去哪玩?想要找景點、找美食、找行程,請上Yahoo奇摩旅遊! 於 travel.yahoo.com.tw -

#63.鳳林福星早餐店- Hualien City 2.61

How popular is 鳳林福星早餐店in Hualien City - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#64.花蓮旅遊行程推薦|絕美東海岸&浪漫鳳林小鎮|兩天一夜情侶 ...

【早餐】臉都綠了私人會館→【休息站】芭崎休息區→【景點】豐濱天空步道→【景點】新社梯田→【景點】新社香蕉絲工坊、全聯行動超市→【午餐】東興 ... 於 kafkalin.com -

#65.麥味登精緻早午餐-鳳林店

麥味登精緻早午餐-鳳林店 03-8760552 花蓮縣鳳林鎮中正路二段37號. 這個網頁無法正確載入Google 地圖。 你是這個網站的擁有者嗎? 確定 ... 於 em.hl.gov.tw -

#66.【花蓮鳳林鎮】花蓮特色餐廳.饕客必訪.道地客家菜.梅子入 ...

用餐區鋪設著禢禢米搭配木頭桌椅~真的很有氣氛阿! _MG_3825. 我們因為很早就有訂位~所以被安排在獨立的包廂中~後方就是 ... 於 masaharuwu.pixnet.net -

#67.喝萃道(大寮鳳林店) 菜單|KaoHsiung City 推薦餐廳

喝萃道(大寮鳳林店) 在foodpanda點的到,更多KaoHsiung City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#68.高雄加減晨廚|鳳山大東文化藝術中心平價早午餐 - 野田咩的美食 ...

吧檯區透光很明亮,胖咩很喜歡坐在吧檯用餐,可以邊吃早餐便觀看來來往往的人潮車流。 加減晨廚早午餐菜單. 簡單的蛋餅搭上一杯美式咖啡 ... 於 miemie.tw -

#69.歐拉玩花蓮|鳳林一日遊~ 美食景點全攻略,不繞路一路玩到底

1. 壽豐早餐店 · 2. 廖快菸樓 · 3. 林田客家庄移民村警察廳 · 4. 誠信商店 · 5. 徐家興菸樓 · 6. 校長夢工廠 · 7. 如意亭美食館 · 8. 鳳林客家文物館. 於 aura.tw -

#70.花蓮早午餐TOP10|2020-2021必吃人氣餐廳大集合! - GOMAJI

距離花蓮車站大約10分鐘車程的森山舍有著日式老房子外觀,前身是林務局舊宿舍。以最低拆修為原則,保留和洋式日式老房舍的特色,同時讓老房重獲新生,因此 ... 於 www.gomaji.com -

#72.廚房助手~必勝早/午餐-大寮區/鳥松區 - 南方就業情報網

廚房助手~必勝早/午餐. 職缺介紹. 廚房助手. 職務說明. (需切菜/煎魚/煎肉).時薪160元.本/外籍皆可 ... 0968-625335. >>按我打電話. 高雄市大寮區鳳林二路455號 ... 於 www.988job.com.tw -

#73.高雄鳳山區早午餐五分鐘找餐鳳山店 - 貪吃鬼熊熊

高雄鳳山區早午餐五分鐘找餐鳳山店-家樂福鳳山店附近,鳳山高中老師們也超 ... 評論送小禮物的活動,大家約一約今天就去五分鐘找餐吃早餐與午餐喔。 於 bearlovefood.com -

#74.[花蓮鳳林] 物語食堂@ 必吃預訂梅子雞、鮮美烤魚、好吃客家菜

花蓮鳳林的「物語食堂」,超好吃的梅子桶仔雞與鮮美烤魚搭配好吃的客家料理,讓不少饕客都抁指稱讚,在Google的評價也相當高(評分4.9、評論超過3600 ... 於 www.bigfang.tw -

#75.花蓮縣衛生局

49, 順昌微笑早餐店, 餐飲業-早餐, 03-8751281, 花蓮縣鳳林鎮長橋里長橋路27號, 良. 50, 巨林美而美-鳳林店, 餐飲業-早餐, 03-8760196, 花蓮縣鳳林鎮中正路二段158號 ... 於 www.fda.gov.tw -

#76.鳳林早餐,大家都在找解答。第1頁

鳳林早餐 ,大家都在找解答第1頁。 鳳林的早餐店真的好多喔~這次又吃一間早餐店,這家完全沒有招牌,問了在地人才知道,它還真的沒有店名,但是在地人大部份叫他三理堂 ... 於 igotojapan.com -

#77.麥味登花蓮鳳林店 - LINE熱點

【LINE熱點】麥味登花蓮鳳林店, 西式早餐, 地址: 花蓮縣鳳林鎮中正路二段37號,電話: 03 876 0552。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、 ... 於 spot.line.me -

#78.花蓮鳳林閒寮庭園咖啡

前身為林務局老宿舍的早午餐店,在空間規劃之初,以… 民宿資訊. 花蓮市區美食 · 花蓮美食 · 花蓮鹽寮海鮮 · 花蓮市區文創園區 ... 於 www.yohobnb.com -

#79.鳳林老街慢漫遊(半日行) - 壯遊體驗學習網

1.鳳林明星提供單車出租服務(距離火車站步行10分鐘). 2.注意火車時刻表(別錯過班次). 餐飲建議. (請提供特色餐飲(小吃及餐廳)建議). 早午餐 · 三理堂早餐店 於 youthtravel.tw -

#80.花蓮鳳林美食|『徐徐微風早午餐』可頌,漢堡,歐姆蛋Brunch專賣

花蓮鳳林美食「徐徐微風早午餐」,店內販售可頌、漢堡、歐姆蛋、飯食、鬆餅、點心等Brunch,另有自助的飲料咖啡區可以無限暢飲!是鳳林地區少見的早 ... 於 vivawei.tw -

#81.花蓮早午餐彙整

【花蓮市美食】菊琳早午餐|嚴選食材開啟美好的一天. 2019-12-21; 花蓮市Hualien, 花蓮好吃, 北區花蓮(新城、秀林、花蓮市、吉安); by Mika Wang. 於 www.funhualien.com.tw -

#82.【花蓮縣鳳林鎮美食】徐徐微風早午餐 - 飢餓黑熊

徐徐微風早午餐是一間位於花蓮縣鳳林鎮的餐廳,總共有77位網友評價過此餐廳,平均是4.3顆星。 於 ihungrybear.com -

#83.【花蓮鳳林】徐徐微風早午餐~近台九線超大份量平價早午餐 ...

我搬家了!請點這裡繼續(工具邦技術提供) 我搬家了!請點這裡繼續(這裡只有摘要)閱讀全文➜ 【花蓮鳳林】徐徐微風早午餐~近台九線超大份量平價早午餐專賣店分享一間在 ... 於 kuokuo9527.pixnet.net -

#84.晨間廚房- 鳳林店- 早午餐餐廳

晨間廚房- 鳳林店. 早午餐餐廳 ... 這間大概是我吃過所有早餐店服務態度最好的一間了,我是電話訂餐,到場時店員還細心幫我檢查訂單,餐點也好吃,是會再訪的早餐店. 於 brunch-restaurant-2761.business.site -

#85.花蓮美食。113家食記|地方小吃、風味合菜 - 瑪格。圖寫生活

... 花蓮市合菜餐廳。5家; 花蓮市早午餐。5家; 花蓮市小吃。13家; 花蓮市咖啡甜點。34家; 吉安鄉美食。8家; 新城鄉美食。2家; 秀林鄉美食。4家; 鳳林 ... 於 margaret.tw -

#86.[花蓮鳳林]小屋2咖啡-風格雜貨簡餐輕食藝文空間 - 跳躍的宅男

這次來鳳林其實目標是來看看風景和來吃這邊客家小吃的,但是沒想到鳳林也有 ... 早午餐也好吃提供荷蘭傳統服飾體驗無障礙空間餐廳花蓮美食花蓮早午餐 ... 於 www.jumpman.tw -

#87.【花蓮鳳林】三理堂早餐店|堅持傳統古早味的美味厚實蛋餅

鳳林早餐 美食,三理堂早餐店算是鳳林頗有名氣的中式早餐店,基本上在花蓮要吃到這樣傳統的古早味蛋餅已經不容易了,大多都改成薄薄的蛋餅, ... 於 www.fatnyanya.com -

#88.冠鈞早午餐 - 黃頁任意門

冠鈞早午餐,統編:81186548,地址:高雄市大寮區鳳林三路544號,負責人:張勝鈞,設立日期:2018-09-18,變更日期:2019-04-10,公司狀態:歇業,營業項目:飲料店 ... 於 twypage.com -

#89.[花蓮。美食] 小和農村Peaceful Village~藏身鄉間巷弄裡的健康 ...

花蓮壽豐鄉間巷弄裡的早午餐餐廳~小和農村~一週只營業三天!! ... 鳳林鄉【林田山林業文化園區】日式老村落、廢棄舊火車~親子散步玩耍好去處. 於 twobunny.tw -

#90.良 - 餐飲業優良業者名單資料集

年度 餐飲業別 營業地址 等級 102 餐飲業‑早餐 花蓮市國聯四路71‑1號 良 102 餐飲業‑早餐 花蓮縣鳳林鎮中正路二段37號 良 102 餐飲業‑早餐 花蓮縣鳳林鎮中正路二段51號 良 於 sheethub.com -

#91.【花蓮鳳林】徐徐微風早午餐 - 訂房優惠報報

我搬家了!請點這裡繼續(工具邦技術提供)[1]我搬家了!請點這裡繼續[2](這裡只有摘要)閱讀全文➜【花蓮鳳林】徐徐微風早午餐~近台九線超大份量平價早午餐專賣店[3] ... 於 twagoda.com -

#92.徐徐微風早午餐 - Facebook

位於鳳林小鎮可以吃飯聊天,三五好友聚餐的好地方,美好的早晨就應該好好享受美味的早午餐,餐點皆為現點現做,歡迎電話預約~ 鳳林鎮鳳仁里中正路二段310號, ... 於 www.facebook.com -

#93.冠鈞早午餐 - 公司登記查詢中心

公司狀態, 解散/歇業/撤銷. 公司名稱, 冠鈞早午餐 複製公司名. 資本總額(元), 30,000. 負責人, 張*鈞 複製負責人. 登記地址, 高雄市大寮區鳳林*路***號複製地址. 於 www.findcompany.com.tw -

#94.花蓮鳳林—鄉村小屋+咖啡二店|鄉村手作風的簡餐下午茶小店

今天要介紹的這間「鄉村小屋+咖啡2店」,坐落在純樸的鳳林小鎮中,店內不僅 ... 更新,累計二十八間)|合菜、咖啡廳、早午餐、小吃、異國料理、甜品. 於 shinyban.pixnet.net -

#95.捷運鳳山國中站附近的早午餐美食餐廳

濰克早午餐(302篇食記)、晨間廚房(144篇食記)、丹丹漢堡(387篇食記)、晨間 ... 交通:. 捷運鳳山國中站(200公尺). 類別:. 早午餐 ... 高雄市鳳山區鳳林路252號1樓 ... 於 www.fonfood.com