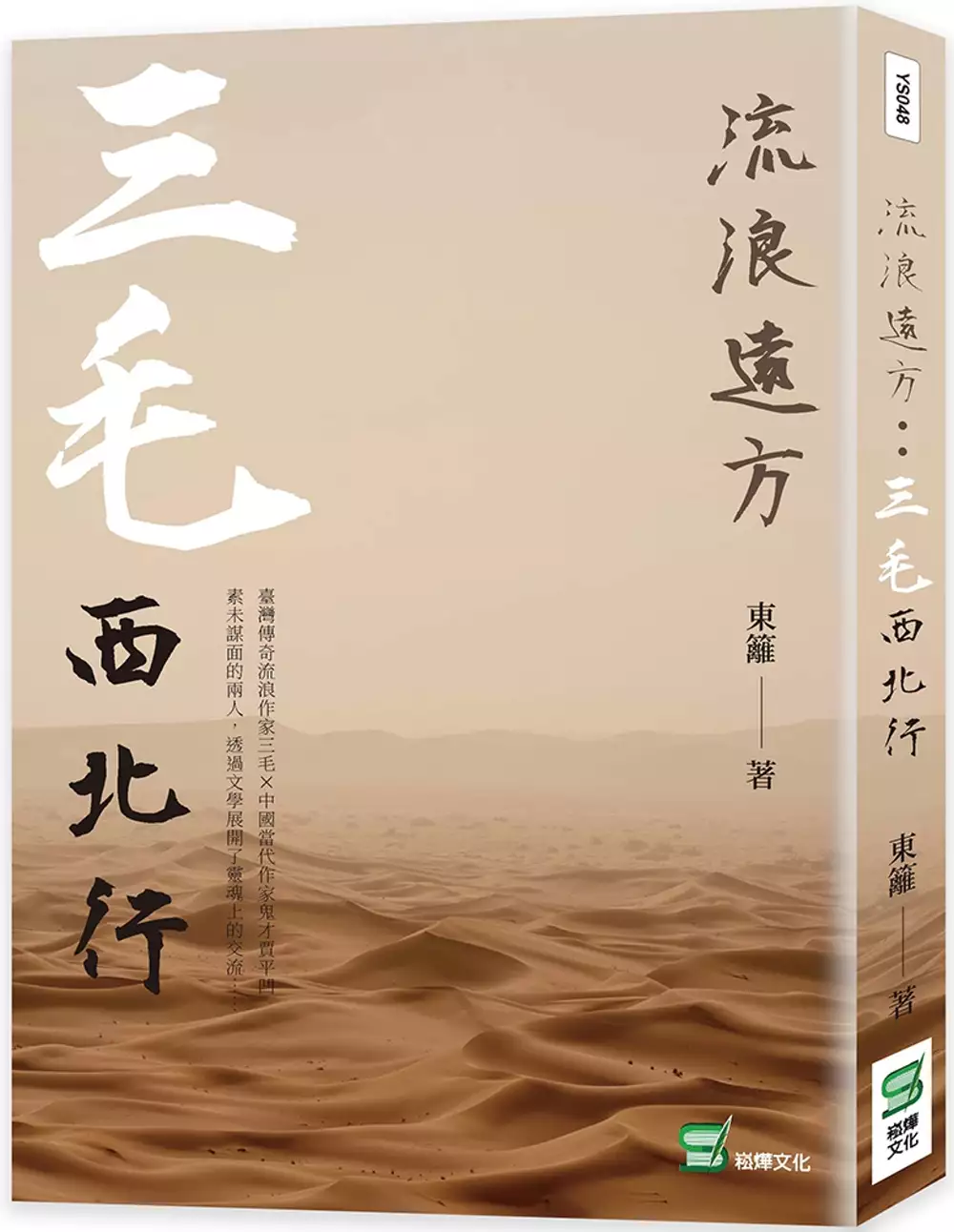

鳴沙山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦東籬寫的 流浪遠方:三毛西北行 和(美)巫鴻的 空間的敦煌:走近莫高窟都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鳴沙山月牙泉冰雪大漠的日夜星辰年輕人最愛的滑沙與沙漠露營也說明:一早在陽台洗衣服的時候,從褲子口袋抖落了一地沙,隨風揚起一片記憶的微塵,腦海又浮現出鳴沙山月牙泉的沙漠,小小一陣微風就能捲起一陣塵暴, ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和生活‧讀書‧新知三聯書店所出版 。

東方設計大學 流行商品設計系 洪世杰、鄭義融所指導 黃碧琴的 禪境-花藝創作論述 (2020),提出鳴沙山關鍵因素是什麼,來自於禪境、花藝、借景、真空妙有、參禪三偈。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 柳書琴所指導 金瑾的 女作家的越界書寫與現代性想像: 以徐鍾珮、吉錚、三毛為例 (2016),提出因為有 現代性想像、徐鍾珮、吉錚、三毛、後殖民、越界書寫的重點而找出了 鳴沙山的解答。

最後網站鳴沙山 - Wiktionary則補充:more ▽. granule; hoarse; raspy. granule; hoarse; raspy; sand; powder; tsar. mountain; hill. trad. (鳴沙山), 鳴 · 沙 · 山 · simp. (鸣沙山), 鸣 · 沙 · 山 ...

流浪遠方:三毛西北行

為了解決鳴沙山 的問題,作者東籬 這樣論述:

臺灣傳奇流浪作家三毛 × 中國當代作家鬼才賈平凹 素未謀面的兩人,透過文學展開了靈魂上的交流…… 「我在臺灣看到平凹先生的兩本書,一本是《天狗》,一本是《浮躁》。我看第一遍時就非常喜歡,每個標點我都研究,太有意思了。他用詞很怪,可很有味兒。我每次看完都要流淚,眼睛都要看瞎了。他的商州人很好,這兩本書我都快看爛了。」——三毛 「一遍又一遍讀著您的來信,在那字裡行間,在那字面背後,我是讀懂了您的心態,您的人格,您的文學的追求和您的精神的大境界,是的,您是孤獨的,一個真正天才的孤獨啊!」——賈平凹〈再哭三毛〉 1991年1月4日,三毛走了, 在醫院裡,用一隻絲襪,她就

像風一樣的走了。 三毛的靈魂飄泊著,來到了敦煌鳴沙山, 這是她生前替自己選定的最終歸宿地。 「每想你一次,天上飄落一粒沙,從此形成了撒哈拉。」 她一生中最快樂的時光,盡在撒哈拉沙漠與荷西的那段歲月。 三毛與王洛賓,是兩顆孤寂靈魂的相互牽引, 然而王洛賓自喻為一把破傘,無法再為三毛遮風擋雨…… 賈平凹是三毛心中尊崇的大師,生前最後一封筆墨也留給了他, 過世時,床頭正擺放著一本《賈平凹散文自選集》…… 「我生命裡的溫暖就那麼多,我全部給了你,但是你離開了我,你叫我以後怎麼再對別人笑。」 1979年,荷西命殞大海,三毛的靈魂也渺渺不知所蹤, 失去了畢生

摯愛,她一直恍然行走於蒼茫的人世間。 直到那一天,她偶然讀到了「王洛賓老人的故事」, 原本平靜如水的內心,泛起了陣陣漣漪…… 「他坐在門前望著一點點下沉到天邊的夕陽,思念著自己的亡妻。」 聽聞王洛賓的坎坷經歷,她對王洛賓的孤苦伶仃感同身受。 她是孤單的,而在遙遠的新疆,有一個人比她還要孤單, 她應當去撫慰那個孤單的人,和他一起吟唱那些動人的歌曲—— 還沒有見到他,三毛就已經為他哭紅了雙眼。 那一天,她穿著一身波西米亞服飾, 拖著行李箱,隻身來到了新疆烏魯木齊, 她一定要見到他,她要成為他的薩耶卓瑪! 可就在途經西安時,三毛被一陣陣低沉幽咽的聲

音吸引住了, 那聲音來自一種名為「塤」的樂器,而吹塤者,正是賈平凹。 「平凹先生,您是大師級的作家,看了您的小說之後,我胸口悶住已有很久,這種情形,在看《紅樓夢》、看張愛玲時也出現過,但他們仍不那麼「對位」……到您的書出現,方才鬆了口氣,想長嘯起來。對了,是一位大師。一顆巨星的誕生,就是如此。」 三毛對賈平凹的評價如此之高,甚至優於《紅樓夢》和張愛玲, 賈平凹也在三毛身後為其寫下〈哭三毛〉、〈再哭三毛〉二文, 從未謀面的兩人,卻有著比愛情更加強烈的羈絆, 他們一直在交流,交流著文學,也交流著靈魂…… 本書特色 三毛之死至今仍然是謎團,丈夫荷西身後,三

毛曾一度將情感寄託於西部歌王王洛賓身上,卻無疾而終,而後又與賈平凹展開了文學和靈魂上的交流。三毛對賈平凹有極高的評價,賈平凹形容三毛是個能把許多悽愴際遇描繪得灑脫飄逸的天才作家,卻也有著天才的孤獨。素未謀面的兩人,透過文學展開了心靈上的對談。

鳴沙山進入發燒排行的影片

100Days 唱遊記 ( Day 4 - Day 9 )

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

大西北絲路路線:

西安 --- 西寧 --- 祁連草原 --- 甘肅 --- 張掖丹霞地質公園 --- 嘉峪關 --- 瓜州 ---

敦煌 --- 鳴沙山 --- 莫高窟 --- 月牙泉 --- 最美公路 --- 南八仙雅丹 --- 翡翠湖 ---

西寧 --- 茶卡鹽湖 --- 青海湖

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

補充資料:

感謝Alvin在西寧的照顧!

大西北最佳旅行時間 :7-8月,夏季。

大西北環線最高海拔 :3817米

西寧餐廳 :祁記手工面片坊( 麵片很好吃~推介!

***淘寶拼車大西北團 :大概1500 - 3000 RMB 不等。

請注意問清楚團費包含了甚麼,例如門票,不要讓司機坑錢喔~

我們到青海湖時,司機就隨便在野景區把我們放下,還收了每人90$RMB門票 !)

***敦煌夜市推介 :

驢肉麵!天上龍肉地下驢肉~果然好吃?還有杏皮茶

***某些景點如翡翠湖、青海湖,都有很多不明顯的收費拍照點,如果大家在牦牛前和一些玻璃玻前拍照,可能有人會突然上前收費,請留意!)

祝各位旅途愉快~~~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

點擊收看:

《100days唱遊記》Chapter1 - 西安

https://www.youtube.com/watch?v=QJfprfL6lkI&t=47s

《100days唱遊記》Chapter3 - 新疆

https://www.youtube.com/watch?v=nO5SC_fvyyU&t=859s

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

快來訂閱我的頻道吧!

Subscribe my channel :

https://www.youtube.com/channel/UC2VwI05EJch3eot8HwDFqlQ?view_as=subscriber

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ABOUT ME :

INSTAGRAM : chan_wai_man

https://instagram.com/chan_wai_man

FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/vivianchanwaiman

17:慧敏哥_Vivian

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

工作聯繫:

木船音樂創作室

Email : [email protected]

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Camera :

SAMSUNG Galaxy A80

Editing:

IMovie

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#陳慧敏 #100days #唱遊記 #慧敏哥

{ This is not a sponsored video }

禪境-花藝創作論述

為了解決鳴沙山 的問題,作者黃碧琴 這樣論述:

禪,靜思之意;境,指感知界域。禪境-花藝創作論述是作者將生活歷練與自然觀照體悟,演繹在花藝創作的實踐紀錄,亦為素材運用實作與空間意境裝置,實證「禪境」真空妙有的創作歷程。題材創思源自於欣賞不同「禪」作品的領悟,萌生以空間借景概念,揣摩水墨意境營造手法,參照四季色彩連結佛家色空意涵,採用永生花結合花藝技巧實作,最後模擬觀者角度情境佈置展出,進行反思及作品命名,完成影像紀錄與創作論述。 素材運用創思實作含「歲月」、「靜心」與「祈願」等三系列,「歲月」係回憶過往歷程,為青春縱逝心境註腳;「靜心」是花藝人生看繁華落盡,藉由創作參透反璞真諦;「祈願」為描繪凡事隨緣,以願力祝禱福澤心意。後續策劃「禪

境風華」個展,以空間意境裝置創意之「風華」系列,係感知萬般皆無常,透過靜思與創作,結合運用「參禪三偈」啟承轉合,以生命歸真是人生風韻。此理念在於建構物境營造情境和意境,引導觀者做連結,體會心境與意境感知,感悟禪境之妙有。 禪境意涵到花藝設計與意境裝置的創作探索,感知物境萬象佛家色空一體兩面,虛實並存。惟有創作已然是一生的課業,學理研修與事物觀察應作日常修持,將來更致力於研究與分享,期待能豐富生命視野與底蘊。

空間的敦煌:走近莫高窟

為了解決鳴沙山 的問題,作者(美)巫鴻 這樣論述:

近一個世紀之前,陳寅恪先生在《陳垣敦煌劫餘錄序》中寫道:“一時代之學術,必有其新材料與新問題。取用此材料,以研求問題,則為此時代學術之新潮流。 ”如果百年之前的情況是敦煌文獻和敦煌藝術的新材料將引出新的研究問題,今天的情況則是經多幾代學人的積累,基礎性調查和材料整理已相當充盈,需要更多以研究中產生的新問題帶動對材料的再發掘。巫鴻的這部新作通過“空間”這一角度,調動讀者自身經驗,從敦煌城一路向西,來到鑿有數千洞窟的鳴沙山;面對撲面而來的崖壁展開歷史想像,並以人的身體為尺度,進入不同時期的洞窟空間,感受洞窟的功能、性質和參觀方式的明顯變化。 在洞窟中,身體參與感知雕塑和系列壁畫以及它們之間

的關係,最終目光視線落在單幅畫面上,進入畫面內部空間,完成精神層面的觀看意義。因此,書中雖然廣泛借助和徵引了關於敦煌研究的原始材料,卻試圖從新的層面顯示它們的意義,激發讀者調動自己的身體和眼睛,在閱讀中開啟一趟敦煌莫高窟的歷史文化之旅。 巫鴻(Wu Hung),1987年哈佛大學畢業後留校任教,於1994年獲終身教授職位,同年受聘主持芝加哥大學亞洲藝術教學,執“斯德本特殊貢獻教授”講席。2002年建立東亞藝術研究中心並任主任,兼任該校斯馬特美術館顧問策展人。2008年被遴選為美國國家文理學院終身院士,並獲美國大學藝術學會美術史教學特殊貢獻獎,2016年獲選為英國牛津大學斯雷特

講座教授,2018年獲選為美國大學藝術學會傑出學者,2019年獲選為美國國家美術館梅隆講座學者,並獲得哈佛大學榮譽藝術博士,成為大陸赴美學者獲得這些榮譽的第一人。 其著作包括對中國古代、現代藝術以及美術史理論和方法的多項研究,古代美術史方面的代表作有《武梁祠:中國古代畫像藝術的思想性》(1989)、《中國古代藝術與建築中的“紀念碑性”》(1995)、《重屏:中國繪畫中的媒材與再現》(1996)、《黃泉下的美術:宏觀中國古代墓葬》(2010)、《廢墟的故事:中國美術和視覺文化中的“在場”與“缺席”》(2012)、《“空間”的美術史》(2018)、《中國繪畫中的“女性空間”》(2019)等。

女作家的越界書寫與現代性想像: 以徐鍾珮、吉錚、三毛為例

為了解決鳴沙山 的問題,作者金瑾 這樣論述:

現代性想像的概念,源自於後殖民理論的東方主義視線與西方主義的回眸,現代性成為相對光譜,「西方」成為現代性的代言人。對第三世界國家而言,必須面對遲來的現代性焦慮,以及必須急起直追的窘境,因此,複製西方國家的腳步已成固定不變的程序,凝視西方並將西方所嶄露的現代性印象作為複製依據,其實就是一種對現代性的想像。在現代性的光譜上,也將先進與西方國家相聯繫、將己身放置於落後的一方。當現代性想像被侷限為「西方」時,那麼落後的焦慮就會一直出現在後殖民的社會裡,透過凝視西方、凝視自身,並與西方投射過來的視線相交錯,形成難以言說清楚但始終如影隨形的現代性想像。 透過分析三位作家的生命經驗,第二章以徐鍾珮開

展現代性想像軌跡,從她歷經的五四餘波、新生活運動與女德復興運動、抗戰的「重慶精神」間的交互作用,發現徐鍾珮呈現出的矛盾,實乃深受民族主義影響之故。徐鍾珮前往英國的經驗,也促使她觀察到這些理念被實踐的具體過程與現象,在徐鍾珮眼中,一樣是沒落帝國,英國將節儉愛國實踐徹底,卻幾乎人人毫無怨言,在她眼中指涉文明與進步的現代性意涵,不在於物質上的進步,而在於整個國家如何齊心面對現況與未來,而這也是她民族主義與現代性想像結合後,作為余風時的主要論述。 第三章的吉錚為美國夢的代表,她前往美國留學成家,卻意外從台灣的階級中心走向美國的邊陲,當她帶著台灣社會集體對文明進步、良好發展的期望而來,卻在現實中不得不

悄然落淚。美國夢實踐與破滅是現代性想像濃縮於她身上的結果,物質的現代性想像獲得滿足後,轉而追求精神層次上的現代性,這已經和台灣社會集體的美國夢氛圍有所不同。同時,吉錚的多重身分彼此之間拉扯,既有外省二代開始面臨的失根焦慮:祖國(中國)、成長地(台灣)與該往的終點(美國)三者之間,難以寄託認同;而女性的社會侷限,使得在異地的孤寂和辛苦更為顯目。 第四章更進一步的以三毛的精神叛逆進行分析,首先爬梳她早期的作品與家書,拼湊出她對於赴美的質疑與文化中國的認同內涵,再以她的沙漠書寫與迦納利群島書寫進行參照,在行文中三毛展現了被觀看-觀看-反觀看的三角視線關係,呈現雙重東方主義的多重結構。促使三毛前往撒

哈拉沙漠的《國家地理雜誌》原先設定的閱讀群眾便是歐美知識分子,三毛在這樣的環境中,雖以叛逆之姿前往沙漠,但更多的還是證明自我、對台灣現有的現代性想像和留學途徑有所微詞的結果。當時台灣的外交困境、經濟使三毛追求心靈自由、以中國認同自居的散文炙手可熱,遂成三毛旋風,但也因此可以窺見文本中三毛質疑台灣社會裡的現代性想像仍需以「西方」作為背書。 本文選取三位女作家的越界書寫與生命經驗,進行現代性想像的對話。藉由越界的過程中,感受光譜上相對位置的「西方」與「東方」之間的視線交錯,藉由成為異域的他者,更能清楚回眸台灣社會,並突顯「現代性」的想像痕跡。「現代」是相對概念,因此在與他國的互動中,感受、衝擊都

有助於理解後殖民社會裡的現代性焦慮,以及對現代所抱持著想像內涵。三人所勾勒出來的現代性想像都擁有強烈的時代因素,徐鍾珮的固根、吉錚的失根,到三毛的復根,三人的現代性想像,卻依舊無法脫離後殖民視野的脈絡。筆者將現代性想像的概念融入作家與文本之中,試圖討論時代因素,與象徵心靈狀態的文本若干,直指現代性想像在越界書寫中,不僅是自我期許與實踐的想望,也帶著觀看與被觀看的視線和省思,藉由越界的過程,在主體與他者間變換身分,進而更顯著地看見現代性想像的痕跡。

鳴沙山的網路口碑排行榜

-

#1.鳴沙山 - LINE旅遊

鳴沙山 是位於甘肅省敦煌市西南莫高鎮的沙漠,東西長40公里,南北寬20公里,以沙動成響而出名。 於 travel.line.me -

#2.「鳴沙山」的簡體字查詢·繁簡轉換

繁簡對照, 繁體字/ 正體字, 簡體字. 字形, 鳴沙山, 鸣沙山. 怎麼讀, ㄇ丨ㄥˊ ㄕㄚㄕㄢ, mínɡshāshān. 「鳴沙山」繁簡字形對比. 繁簡字形對照, 繁體(正體)字形 ... 於 convert.tw -

#3.鳴沙山月牙泉冰雪大漠的日夜星辰年輕人最愛的滑沙與沙漠露營

一早在陽台洗衣服的時候,從褲子口袋抖落了一地沙,隨風揚起一片記憶的微塵,腦海又浮現出鳴沙山月牙泉的沙漠,小小一陣微風就能捲起一陣塵暴, ... 於 www.ourtrails.com.tw -

#4.鳴沙山 - Wiktionary

more ▽. granule; hoarse; raspy. granule; hoarse; raspy; sand; powder; tsar. mountain; hill. trad. (鳴沙山), 鳴 · 沙 · 山 · simp. (鸣沙山), 鸣 · 沙 · 山 ... 於 en.wiktionary.org -

#5.怡人又舒爽(三):敦煌鳴沙山+月牙泉- 旅讀

不過,要登高看看被鳴沙山環繞、已經漸漸乾涸的「月牙泉」,仍不妨倚靠自己的雙足,沿著坡上的木梯拾級而上,踩著木梯,腳不輕易陷進沙中,在沙漠,沒有噠 ... 於 www.orchina.net -

#6.敦煌...|鳴沙月牙泉,從沙漠中穿越千年歷史 - Natalie吳斐莉

敦煌...|鳴沙月牙泉,從沙漠中穿越千年歷史 ... 第一晚我們住在鳴沙山旁的青年旅舍 ... 洗澡的地方就一個大空間,幾個水龍頭,然後到處都是沙. 於 natalie24168.pixnet.net -

#7.【中國。甘肅】敦煌鳴沙山。月牙泉 - U Blog

鳴沙山 是位於甘肅省敦煌市西南的沙漠,東西長40公里,南北寬20公里,以沙動成響而出名。 月牙泉位於鳴沙山環抱之中,以形狀酷似一彎新月而得名。 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#8.鳴沙山月牙泉 冰雪大漠的日夜星辰,年輕人最愛的滑沙與沙漠 ...

一早在陽台洗衣服的時候,從褲子口袋抖落了一地沙,隨風揚起一片記憶的微塵,腦海又浮現出鳴沙山月牙泉的沙漠,小小一陣微風就能捲起一陣塵暴,夜裡的銀河與冰沁的日出 ... 於 k640640.pixnet.net -

#9.甘肅敦煌鳴沙山識咆哮兼專「吞手機」?每年仍吸500萬遊客 ...

鳴沙山 是甘肅省著名旅遊風景名勝區,位在敦煌市南郊7公里,面積約200平方公里,延綿40公里,南北寬20公里,高度100米左右,最高峰170多米。 於 www.hk01.com -

#10.絲路之旅:鳴沙山月牙泉 - Our Stories@FCU Library - 逢甲大學

鳴沙山 位於沙漠地帶,是去年絲路之旅中敦煌莫高窟的前一站。前晚進入敦煌之後,第二天下午就來到鳴沙山,其本身也是沙山,沙粒非常細小且精緻,細看之 ... 於 blogcastle.lib.fcu.edu.tw -

#11.新疆很安全(3)@ 鳴沙山月牙泉,滿山盡是紅衣女

店老闆說鞋套防砂,上鳴沙山月牙泉必備,不要88,不要68,賣你10元啦,寶島李聽了好心動,就買了兩雙. (其實老闆只說了景區裡面的鞋套只能租,租一次 ... 於 echo978.pixnet.net -

#12.鳴沙山 - 華人百科

敦煌鳴沙山是國家級重點旅遊風景名勝區,位于祖國西北,是絲綢之路上神奇瑰麗的甘肅旅遊景點。地處甘肅省敦煌市南郊七公裏,在巴丹吉林沙漠和塔克拉瑪幹沙漠的過渡地帶, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#13.鳴沙山(敦煌) - 維基百科,自由的百科全書

鳴沙山 東漢稱沙角山,俗名神沙山,晉代始稱鳴沙山。位於甘肅省酒泉市敦煌市西南莫高鎮的沙漠,東西長40公里,南北寬20公里,主峰海拔1715米,以沙動成響而出名,是一座 ... 於 zh.wikipedia.org -

#14.敦煌鳴沙山月牙泉景區以新貌迎客- 兩岸- 新華社 - 中時新聞網

鳴沙山 月牙泉位於甘肅省敦煌市城南5公里,沙泉共處,妙造天成,以「沙漠奇觀」著稱於世。月牙泉位於鳴沙山環抱之中,其形酷似一彎新月而得名, ... 於 www.chinatimes.com -

#15.「手機收割機」敦煌鳴沙山遊客年掉百部手機 - Yahoo奇摩新聞

大陸有一景區被戲稱為「手機收割機」,位於甘肅敦煌的鳴沙山沙漠,因為遊客來玩沙時,手機經常掉入沙漠之中,風一吹手機就被掩埋,因此這裡的民警也練 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#16.鳴沙山-甘肅-熱門區域 - 中国旅游海外推广网

鳴沙山 位於敦煌市南6公里的沙鳴山北麓,因沙動有聲而得名。 鳴沙山的山由流沙積聚而成,東起莫高窟崖頂,西接黨河水庫,東西綿延40公里;南北寬約20公里,最高海拔1715 ... 於 www.travelchina.org.cn -

#17.絲路--到鳴沙山騎駱駝 - 泡泡的飄泊旅程- 痞客邦

提到敦煌,第一個聯想到的會是莫高窟。當然也不會忘記鳴沙山、月牙泉這樣一個沙漠景觀鳴沙山在敦煌市區西南方,從敦煌市區有公車可以到,由於我們整天 ... 於 elainelan.pixnet.net -

#18.鳴沙山月牙泉3

山麓間有泉一窪,蜿蜒如新. 月,故名曰「月牙泉」,據說高. 陡的沙丘下面有潛流及乾河槽,. 水流自此湧現成泉,與鳴沙山互. 成共鳴效應,因此月牙泉可說是. 於 web2.nmns.edu.tw -

#19.敦煌鸣沙山月牙泉门票预订

途牛旅游网提供敦煌鸣沙山月牙泉门票预订及敦煌鸣沙山月牙泉景点门票价格查询服务!现在预订享团购特价,发表点评还得奖金且可提现!享优惠门票就上途牛旅游网. 於 www.tuniu.com -

#20.鳴沙山.月牙泉:敦煌歷經乾涸危機的沙漠奇觀景點推薦 - 愛旅誌

風景區中央大道直通鳴沙山的入口牌樓,在兩側林道間望去,就可遙看大漠的景色。 ... 登上鳴沙山後,就可俯瞰整個月牙泉風景區與遠處的敦煌市區。 於 itravelblog.net -

#21.甘肅精品景區:酒泉敦煌鳴沙山月牙泉風景名勝區 - 每日頭條

鳴沙山 月牙泉風景名勝區位於甘肅省敦煌市城南5公里處,占地面積3.12萬平方公里,包括鳴沙山,其山東西長40餘公里,南北寬約20公里,主峰海拔1715米。 於 kknews.cc -

#22.鳴沙山_百度百科

鳴沙山 為鳴沙山月牙泉風景名勝區,為國家AAAAA級旅遊景區。鳴沙山以沙動成響而得名。東漢稱沙角山,俗名神沙山,晉代始稱鳴沙山,其山東西長40餘公里,南北寬約20公里 ... 於 baike.baidu.hk -

#23.2023敦煌鸣沙山月牙泉旅游攻略 - 相约久久旅游网

景区资质:. 国家4A级景区. 景区特色:. 滑沙、大漠风光、博物馆、名山、名泉. 景区简介:. 甘肃敦煌鸣沙山-月牙泉风景名胜区位于甘肃省河西走廊西端的敦煌市,这里 ... 於 www.meet99.com -

#24.研究发现:生态保护助力敦煌鸣沙山恢复“鸣叫” - 新华网

研究发现:生态保护助力敦煌鸣沙山恢复“鸣叫” ---全国防沙治沙标兵、中国科学院西北生态环境资源研究院敦煌戈壁荒漠研究站屈建军研究员,通过对甘肃省 ... 於 www.xinhuanet.com -

#25.極品~絲路蘭新高鐵.莫高窟.鳴沙山.五彩山.青海湖8日-南龍旅行社

【鳴沙山】沙漠奇觀。騎上沙漠之舟-駱駝,欣賞沙漠的特殊風景,山下之【月牙泉】位處 ... 於 www.nanlung.com.tw -

#26.【中國。大西北】鳴沙山。月牙泉~沙漠騎駱駝好好玩!

敦煌旅遊粗略地來分可以分成東、西二線東線就是莫高窟、月牙泉、鳴沙山、沙州夜士等西線則是陽關、西千佛洞、漢長城&河倉城&玉門關遺址、雅丹 ... 於 lilyh67.pixnet.net -

#27.19日(周四) - 中国天气网

敦煌鸣沙山月牙泉风景名胜区天气预报,及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询敦煌鸣沙山月牙泉风景名胜区今日天气,敦煌鸣沙山月牙泉风景名胜区周末天气,敦煌鸣沙 ... 於 www.weather.com.cn -

#28.鳴沙山月牙泉景點評價- 敦煌 - Trip.com

鳴沙山 位於敦煌市南6公里處,因沙動有聲而得名,古稱“沙角山”、“神沙山”。鳴沙山由流沙積聚而成,東起莫高窟崖頂,西接黨河水庫,東西綿延40公里,南北寬約20公里, ... 於 hk.trip.com -

#29.鸣沙山月牙泉景区关于调整开放及售检票时间的通知 - 敦煌旅游网

望各位游客及旅行社遵照执行! 鸣沙山月牙泉国家级风景名胜区管理处2018年8月14日. 景区大型团队门票预约、咨询投诉电话为: ... 於 m.dunhuangtour.com -

#30.月牙泉風景名勝區- 遊客評語- 敦煌市、鳴沙山 ... - Tripadvisor

太漂亮了~除了月牙泉旁有人工的中國式樓閣建築,整個鳴沙山的沙漠都是自然天成。好大好大,我想二萬人進場,在沙漠山都像隻小螞蟻似的。但是,起風就不好玩了,風吹沙 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#31.鳴沙山月牙泉/葉歌 - 大公網

月牙泉被鳴沙山環抱,因水面酷似新月得名。過去敦煌地下水位高,平原地區的地下水流出,在窪地形成泉水。二十世紀初月牙泉還能垂釣、行船。但七十年代以來 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#32.China 鳴沙山- 大陸旅行基本生存技能Vol.1 逃票 - 方格子

(READ MORE) 倆倆, 徐銘遠, 鳴沙山, 月牙泉, 有意思的旅行, 旅行, 圍牆, 逃票, 民宿, 省錢, Podcast, 主持人, 大門, 世界, 地方. 於 vocus.cc -

#33.甘肅敦煌:雪落鳴沙山美景如詩畫

人民網蘭州11月28日電(記者黃帆)11月27日,甘肅省敦煌市迎來今冬首場降雪,當地著名景點鳴沙山月牙泉銀裝素裹,大漠雪景分外迷人。 於 gs.people.com.cn -

#34.【大美甘肅】雪落鳴沙山月牙泉 - 新華網

這是2022年11月27日拍攝的甘肅省敦煌市鳴沙山月牙泉景區雪景(無人機照片)。新華網發(張曉亮攝). 27日,受高空槽東移影響, 甘肅省敦煌市迎來今冬首 ... 於 big5.news.cn -

#35.[甘肅]敦煌鳴沙山月牙泉大漠風光與敦煌美食

戈壁茫茫臥月泉,清白伴夜催人眠。南來北往孤行客,夢宿彎湖忘故園。」 敦煌第2天包車看完玉門關、漢長城與陽關遺址後,前往最後一站「鳴沙山-月牙 ... 於 brezel.pixnet.net -

#37.2023鸣沙山月牙泉- 旅游攻略-门票-地址-问答-游记点评 - 去哪儿

鸣沙山 的山体由流沙堆积而成,远远望去,沙丘高低起伏,蔚为壮观。游览景区建议安排在下午,这样既可以避开中午沙漠中的酷热,还能在夕阳西下时,爬到山顶遥望 ... 於 travel.qunar.com -

#38.暢遊文化行旅-鳴沙山與月牙泉乙立愛恭維 - Apple Podcasts

今日乙立愛恭維,暢遊文化行旅單元,介紹大家認識位在甘肅省敦煌八景之一「鳴沙山與月牙泉」。 於 podcasts.apple.com -

#39.[遊記] 敦煌鳴沙山月牙泉 - 柔藍食單- 痞客邦

鳴沙山 月牙泉簡直就是除了莫高窟以外,敦煌的第二個代名詞,月牙泉更是我夢想之地,這輩子非得要來的地方,光聽這名字就感覺很美了,而且又是在沙漠之 ... 於 bluehero.pixnet.net -

#40.#142 敦煌(4) 鳴沙山與月牙泉山河傳說podcast - Player FM

Ouça #142 敦煌(4) 鳴沙山與月牙泉e 141 episódios mais de 山河傳說, de graça! Sem a necessidade de instalar ou se inscrever #142 敦煌(4) 鳴沙山與月牙泉. 於 pt.player.fm -

#41.#鳴沙山 - Explore | Facebook

古稱沙井,俗名藥泉,月牙泉被鳴沙山環抱,長約150m,寬約50m,因水面酷似#一彎新月 而得名。 於 www.facebook.com -

#42.鸣沙山、月牙泉玩什么? - 马蜂窝

鸣沙山 位于敦煌市南6公里的沙鸣山北麓,因沙动有声而得名。山由流沙积聚而成,东起莫高窟崖顶,西接党河水库,东西绵延40公里,南北宽约20 ... 於 www.mafengwo.cn -

#43.鳴沙山與月牙泉- 住宿和景點 - Expedia

月牙泉. 在酒泉之行中安排去月牙泉探索大自然之美,相信您不會後悔的。 · 鐘樓. 去看一看鐘樓,您就可以更了解酒泉的故事。 · silk Route Museum · 鳴沙山 · 莫高窟 · Jinta ... 於 www.expedia.com.tw -

#44.四二、鳴沙山.月牙泉_火宅清涼聖嚴法師著 - 七葉佛教書舍

四二、鳴沙山.月牙泉我們的投宿處是在巿區的「敦煌賓館」。 因在蘭州之時,即聽到陪團人員告訴我們,這次無法保證我們能在敦煌看到我們所想看的珍貴洞窟,因為無法跟 ... 於 www.book853.com -

#45.【敦煌|景點】從未枯竭的沙漠之泉:月牙泉、鳴沙山 - 大衛營

不過,為了要拍日出,其實不是這麼容易的,月牙泉所屬的景區叫做『鳴沙山』,他是一大片的沙漠地形,進入景區之後,你會見到這樣的畫面:. 一望無際的沙漠 ... 於 www.davidwin.net -

#46.鳴沙山初探| 丁文智 - 東華大學

鳴沙山 初探. 穿過月牙泉那汪藍氤氳中的鳴沙山怎麼看都像被橫切而成的一張扁平大臉深深皺紋一圈圈如樹之年輪在生命中連綿著老到這般光景還如此潔淨原色 ... 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#47.鳴沙山月牙泉- 敦煌 - 永安旅遊

鳴沙山 月牙泉位於敦煌市區以南,這里沙灘與泉水共存,是敦煌的名片之一。建議在下午的時候遊覽景區,這樣既可以避開中午沙漠中的酷熱,還能在夕陽西下時,爬到山頂欣賞 ... 於 www.wingontravel.com -

#48.敦煌鳴沙山月牙泉沙漠露營特色住宿 - Hotels.com

敦煌鳴沙山月牙泉沙漠露營特色住宿提供住宿優惠,包含可免費取消和全額退款的房價。鳴沙山走路幾分鐘就到。此營地具有餐廳和烤肉架。立即查看房況! 於 tw.hotels.com -

#49.敦煌鳴沙山 - Flickr

[環境] 在中國有三大著名的鳴沙山,分別是甘肅敦煌的鳴沙山、內蒙古達拉特奇的響沙 ... 由於探險類的電影近年來相當盛行,因此這個特殊的鳴沙山、月牙泉,也開始廣為人知。 於 www.flickr.com -

#50.敦煌鸣沙山月牙泉游玩攻略

鸣沙山 月牙泉可以算是一个奇迹,在被沙漠覆盖的范围内却有一片月牙形绿洲,真是太特别了,爬上鸣沙山的确挺累的,沙子是软的爬两步退一步,但从山上欣赏景观真的绝美。 於 gs.ctrip.com -

#51.甘肅敦煌:秋色潤鳴沙月泉景如畫- 兩岸- 香港文匯網

深秋時節,甘肅省敦煌市鳴沙山月牙泉景區被秋色渲染,風景如畫,引人入勝。 於 www.wenweipo.com -

#52.【中國敦煌自由行】鳴沙山月牙泉絲綢之路的美麗微笑即將 ...

敦煌鳴沙山月牙泉,是絲綢之路上的美麗綠洲,更是舉世聞名的景點,FIR飛兒樂團的成名曲"月牙灣"就是以此為靈感創作,那時看到MV中月牙泉的大漠風情, ... 於 blog.xinmedia.com -

#53.鳴沙山滑沙記 - 度日、渡日

其實滑沙是旅行社行程之外一章,也是當地新玩法,值得一提。 ... 我們到酒泉先入住旅館,沐浴更衣休息(因前一晚在火車上過夜)到下午四點,天氣涼快些才出發去鳴沙山。 於 gina5yeh.pixnet.net -

#54.辭典檢視[鳴沙山: ㄇㄧㄥˊ ㄕㄚㄕㄢ] - 國語辭典

字詞:鳴沙山,注音:ㄇㄧㄥˊ ㄕㄚㄕㄢ,釋義:山名。在甘肅省酒泉市轄敦煌市南。傳說一上山,沙子就隨腳步滑落,發出鳴聲,故稱為「鳴沙山」。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#55.莫高窟+ 鳴沙山&月牙泉+《又見敦煌》 | hutchgo blog

期待了很久的敦煌行,一趟切切實實走進唐漢歷史的旅程。 第一日重點行程: 莫高窟鳴沙山&月牙泉《又見敦煌》 莫高窟旺季(5月至10月)開放時間0800 ... 於 www.hutchgo.com.tw -

#56.敦煌必去的五个地方鸣沙山 - 新浪旅游

鸣沙山 曾被称为“沙角山”。处于腾格里沙漠边缘,与宁夏中卫县的沙坡头、内蒙古达拉特旗的响沙湾和新疆巴里坤哈萨克 ... 於 travel.sina.com.cn -

#57.敦煌為保鳴沙山景觀嚴禁任何人旅遊探險 - 東網

甘肅敦煌鳴沙山月牙山景區深受遊客歡迎,但部分旅行社近年私自組團在鳴沙山內進行徒步探險,不僅對環境造成污染,還發生多宗遊客走失被困沙漠事件。 於 hk.on.cc -

#58.鸣沙山月牙泉

鸣沙山 月牙泉风景区位于敦煌市城南5公里,以宏大、广阔的风积地貌、奇特的金字塔形沙丘和月牙泉奇观为主体景观资源,以响沙之谜和悠久的历史文化为内涵, ... 於 www.mssyyq.com -

#59.【西行七十天】(6)鳴沙山晨曦中望見消逝的月牙泉

鳴沙山 沙丘,遠處是帶我們逃票的三個廣東小伙伴,畫面裡他們的身影很小,因為距離已經很遠,這裡的沙丘都非常的高大,爬了一個多小時到這裡,此時我們的 ... 於 blog.udn.com -

#60.Top 69件鳴沙山月牙泉- 2023年1月更新- Taobao

去哪兒購買鳴沙山月牙泉?淘寶爲你精選了69件鳴沙山月牙泉相關的熱賣商品,歡迎瀏覽最新商品圖片、價格、品牌、評價等信息。 於 world.taobao.com -

#61.絲路之旅~~鳴沙山月牙泉 - MEI - 痞客邦

鳴沙山 、月牙泉位於甘肅省敦煌市城南5公里,當地哈薩克人稱其為「阿依艾庫木」,意思是「有聲音的沙漠」。 於 mei2389.pixnet.net -

#62.山河傳說- #142 敦煌(4) 鳴沙山與月牙泉 - RTHK Podcast

神州大地,山河名勝,令人神往。圍繞著這些多采多姿的山川風物,流傳的許多生動感人的民間傳說,皆是彌足珍貴的文化遺產,同時也可幫助我們了解山河的 ... 於 podcast.rthk.hk -

#63.敦煌敦煌鳴沙山月牙泉風景名勝區附近的飯店 - Booking.com

此间客舍(敦煌国际青年旅舍)距离雷音寺4.5公里,距离月牙泉月牙泉和鸣沙山5.7公里。旅舍距离敦煌国际机场有13公里,距离世界著名的莫高窟风景区有25.2公里。 基本客房 ... 於 www.booking.com -

#64.鳴沙山月牙泉旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖

「 鳴沙山-月牙泉」風景區,位於敦煌市區以南約5公里處,來這裡,觀賞黃沙與清泉相伴為鄰的奇景、爬一爬鳴沙山、騎一騎駱駝,感受不一般的西北大漠風光。 於 vacation.eztravel.com.tw -

#65.追沙30年让敦煌鸣沙山“鸣”声再起 - 中国青年报

正是这份坚持,让鸣沙山又演奏起了“初如丝竹管弦,继若钟磬和鸣,进而金鼓齐,轰鸣不绝于耳”的美妙乐章。 地理老师结缘鸣沙研究. 现年59岁的屈建军还记得 ... 於 zqb.cyol.com -

#66.【中國甘肅】敦煌- 鳴沙山月牙泉.戈壁沙漠.沙漠駱駝.絲綢 ...

鳴沙山 位於敦煌市南6公里處,因沙動有聲而得名,古稱“沙角山”、“神沙山”。鳴沙山由流沙積聚而成,東起莫高窟崖頂,西接黨河水庫,東西綿延40公里,南北寬約20公里, ... 於 loloto.pixnet.net -

#67.鳴沙山月牙泉 冰雪大漠的日夜星辰,年輕人最愛的滑沙與沙漠 ...

一早在陽台洗衣服的時候,從褲子口袋抖落了一地沙,隨風揚起一片記憶的微塵,腦海又浮現出鳴沙山月牙泉的沙漠,小小一陣微風就能捲起一陣塵暴,夜裡的 ... 於 640life.com -

#68.絲路花雨-- 我的家在鳴沙山 - 人間福報

每走一步,彷彿走在有陽光照耀的冰面上,薄薄的冰鏡,澈然地映出這旅途的風吟、月色。 敦煌住宿在「敦煌山莊」,離鳴沙山只要二十分的路程。敦煌已被消費成唯美浪漫的商品 ... 於 www.merit-times.com -

#69.【敦煌-絲路】鳴沙山 - 健行筆記

【敦煌-絲路】鳴沙山. 【敦煌-絲路】鳴沙山封面 · 【敦煌-絲路】鳴沙山. 5次拍手 · 絲路】鳴沙山. 5次拍手; 3,049次點閱 · 5次拍手; 3,049次點閱; 於2019/12/21上傳. 於 hiking.biji.co -

#70.鸣沙山(中国5A级旅游景区) - 搜狗百科

鸣沙山 ... 鸣沙又叫响沙、哨沙或音乐沙,它是一种奇特的却在世界上普遍存在的自然现象。沙漠或者沙丘中,由于各种气候和地理因素的影响,造成以石英为主的细沙粒,因风吹 ... 於 baike.sogou.com -

#71.鳴沙

鳴沙山 とは. 1994年、「鸣沙山月牙泉风景名胜区」が「国家级风景名胜区」に指定された。.… 《鳴沙》歌詞影片關注Moon Palace//訂閱頻道https://bit.ly/3tKsva7 支持歌手 ... 於 824557089.steinhof-nein.ch -

#72.青甘行:鳴沙山月牙泉黑白影_旅遊攻略_姑蘇有心- 巡遊記

七月二十四日開啟青甘大環線之行, 走沙看山觀賞月牙泉 青甘行:鳴沙山月牙泉黑白影二〇二一年十月十二日 鳴沙山,見字而義,是山中沙子會響的山,風吹的,風捲的,風 ... 於 tblog.tw -

#73.敦煌【鳴沙山、月牙泉】

2012-06-11 敦煌【鳴沙山、月牙泉】. Silk2012-06-11-070.JPG, Silk2012-06-11-071.JPG, Silk2012-06-11-072.JPG, Silk2012-06-11-073.JPG. Silk2012-06-11-078.JPG 於 www.coolshou.idv.tw -

#74.鳴沙山 - 中文百科知識

鳴沙山 位於甘肅省河西走廊的昌吉州木壘縣哈依納爾北5公里處,當地哈薩克人稱其為“阿依艾庫木”,意為“有聲音的沙漠”。沙漠或者沙丘中,由於各種氣候和地理因素的影響, ... 於 www.jendow.com.tw -

#75.中國甘肅省、敦煌市|鳴沙山月牙泉.駱駝上的沙漠夕陽

鳴沙山 的「鳴沙」其實指的是沙漠所發出的聲音,這種自然現像在世界上不僅分佈廣,而且發出來聲音也是多種多樣的。在鳴沙山滾下來的沙子就會發出轟隆的巨響 ... 於 journey.tw -

#76.著名景点鸣沙山一月牙泉风光绝美!这是千年丝路上怎样的明珠?

在甘肃省敦煌市南郊5公里处,有一处沙漠奇观。就是鸣沙山月牙泉,鸣沙山因其山上的急沙划动有声而远近闻名,月牙泉则因形状如弯弯的新月而芳名远扬。鸣沙山,月牙泉, ... 於 new.qq.com -

#77.佛門勝地~敦煌莫高窟、鳴沙山、月牙泉 - WOW DIVER 花潛客

遠遠的就看見到那鳴沙山的沙丘頂。這範圍有多大呢?好似比新加坡還大。 於 wowdiver.pixnet.net -

#78.作品發表區- 敦煌鳴沙山 - DCFever

作品類別: 風景 拍攝日期: 2017 年7 月23 日拍攝地點: 敦煌鳴沙山拍攝器材: 5D3, 16mm F2.8. 會員回應(11). 會員回應限期已過! 於 www.dcfever.com -

#79.甘肅敦煌-鳴沙山月牙泉 - 吉樂旅遊

鳴沙山 月牙泉風景區位於中國甘肅省敦煌市西南,千百年來以山泉共處,沙水共生的沙漠奇觀著稱於世,譽為塞外風光一絕。月牙泉古稱沙井,俗名藥泉。漢朝起即為敦煌八景之 ... 於 www.urielshen.com -

#80.鳴沙山系列整理 - 阿新筆記

你現在看的是鳴沙山分類,還有其他資料歡迎參考- 阿新筆記. 於 www.fun-life.com.tw -

#81.鸣沙山月牙泉景区规整提升景区大环境 - 知乎专栏

受疫情影响,鸣沙山月牙泉景区游客接待急剧下降,但景区在疫情淡季苦练内功,按照“景区管理要像绣花一样精细”的发展理念,聚焦精心紧致建设、精明精细管理 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#82.鳴沙山. 月牙泉 - Instagram

鳴沙山. 月牙泉. Top posts. Instagram. Search. Log In to Instagram. Log in to see photos and videos from friends and discover other accounts you'll love. 於 www.instagram.com -

#83.敦煌國際時尚周盛放鳴沙山月牙泉 - 央視網

央視網消息 2021年10月16日,首屆敦煌國際時尚周在甘肅敦煌鳴沙山月牙泉風景區開幕。本屆時尚周由中國服裝協會指導;敦煌市人民政府、酒泉市文體廣電 ... 於 big5.cctv.com -

#84.說走就走,搭著火車到敦煌-鳴沙山月牙泉,我在沙漠看駱駝

從下午等到日落等了夕陽再等到星空從辛苦的爬坡到舒服躺在沙脊上. 還蠻喜歡這裡像一個愜意的小鎮幾千年如鳴沙山如月牙泉不變. 10/9 於 aasta05712.pixnet.net -

#85.鳴沙山‧月牙泉 - 北京到巴黎

吃完牛肉麵就是今天另一個開心的行程,要去鳴沙山騎駱駝、月牙泉看美景。 住的地方之便利,走路去可以載我到鳴沙山的3路公車站牌,一樣只要三分鐘, ... 於 btp.deray.org -

#86.遊鳴沙山月牙泉體驗絲路風情 - 中國政府網

4月6日,遊客在敦煌市鳴沙山月牙泉景區遊覽。清明小長假期間,眾多遊客來到甘肅省敦煌市參觀遊覽,感知敦煌文化,領略大漠風光,體驗絲路風情。 於 big5.www.gov.cn -

#87.0528 鳴沙山‧月牙泉半日遊- Google My Maps

Sign in · Sign out. Open full screen to view more. 0528 鳴沙山‧月牙泉半日遊. Collapse map legend. Map details. Copy map. Zoom to viewport. Embed map. 於 www.google.com -

#88.鳴沙山月牙泉景區 - 中文百科,台灣新生報

鳴沙山 月牙泉景區鳴沙山月牙泉風景名勝區,位於中國甘肅省敦煌市城南5公里處。主要景點有月牙泉、鳴沙山。占地面積3.12萬平方公里。鳴沙山東西長40餘 ... 於 tw.zwbk.org -

#89.敦煌鳴沙山月牙泉景區禁放飛無人機及飛行物行為 - ETtoday

通告稱,為了確保景區經營安全和秩序,保證遊客人身安全,未經有關部門同意,不得在鳴沙山月牙泉風景名勝區範圍內進行升放無人駕駛自由氣球、系留氣球、 ... 於 www.ettoday.net -

#90.【閒聊】鳴沙- 科學界研究沙丘發音現象

現今發現鳴沙現象是因為沙子順著斜坡緩緩滑動,發出低音共鳴, ... 中國境內有好幾座鳴沙山,最著名的當屬月牙泉旁的敦煌鳴沙山,東西長達40公里。 於 forum.gamer.com.tw -

#91.中國黃金絲路之旅10 鳴沙山月牙泉 - 臺灣雅石文史工作室

鳴沙山 敦煌城南的鳴沙山、月牙泉也是一處著名風景區。鳴沙山沙分為五色。鳴沙山奇妙在於如果一群人從峰頂一齊向下滑動,沙子隨人體往下奔流,會發出隆隆的響聲, ... 於 folkmit.pixnet.net -

#92.鸣沙山月牙泉 - 联合早报

鸣沙山 月牙泉风景名胜区是中国国家5A级旅游景区,位于兰州敦煌城南五公里,沙泉共处,妙造天成,古往今来以“沙漠奇观”著称于世。月牙泉处于鸣沙山环抱 ... 於 www.zaobao.com.sg -

#93.#鳴沙山月牙泉| TikTok

鳴沙山 月牙泉|在TikTok 上觀看關於#鳴沙山月牙泉的最新影片。 於 www.tiktok.com -

#94.鳴沙山- 背包地圖

對敦煌石窟有興趣者可以先看看張留下來的臨摹作品市面上有很多相關書籍後來又去了同在敦煌的鳴沙山和月牙泉. 於 www.backpackers.com.tw -

#95.敦煌市鳴沙山﹒月牙泉景區被認定為“2021年國家體育旅游示范 ...

11月25日,國家體育總局、文化和旅游部發布公告,認定北京奧林匹克公園等47家單位為2021年國家體育旅游示范基地。甘肅省敦煌市鳴沙山﹒月牙泉景區名列 ... 於 www.mct.gov.cn -

#96.巴字第1157號:鳴沙山月牙泉[野地旅0274] - 下巴!

*黃昏的鳴沙山上眺望月牙泉,景色絕佳啊。 我期待已久的沙漠地形終於出現在我眼前,當在巴士上看到鳴沙山第一眼時 ... 於 theericel.wordpress.com -

#97.鸣沙山月牙泉门票预订 - 同程旅行

鸣沙山 山体由流沙堆积而成,它东起莫高窟,西止睡佛山下的党河水库,绵延40多公里,南北广布20多公里,高处海拔可达1715米。像一条巨龙,横卧在敦煌城南。远远望去,峰峦 ... 於 www.ly.com