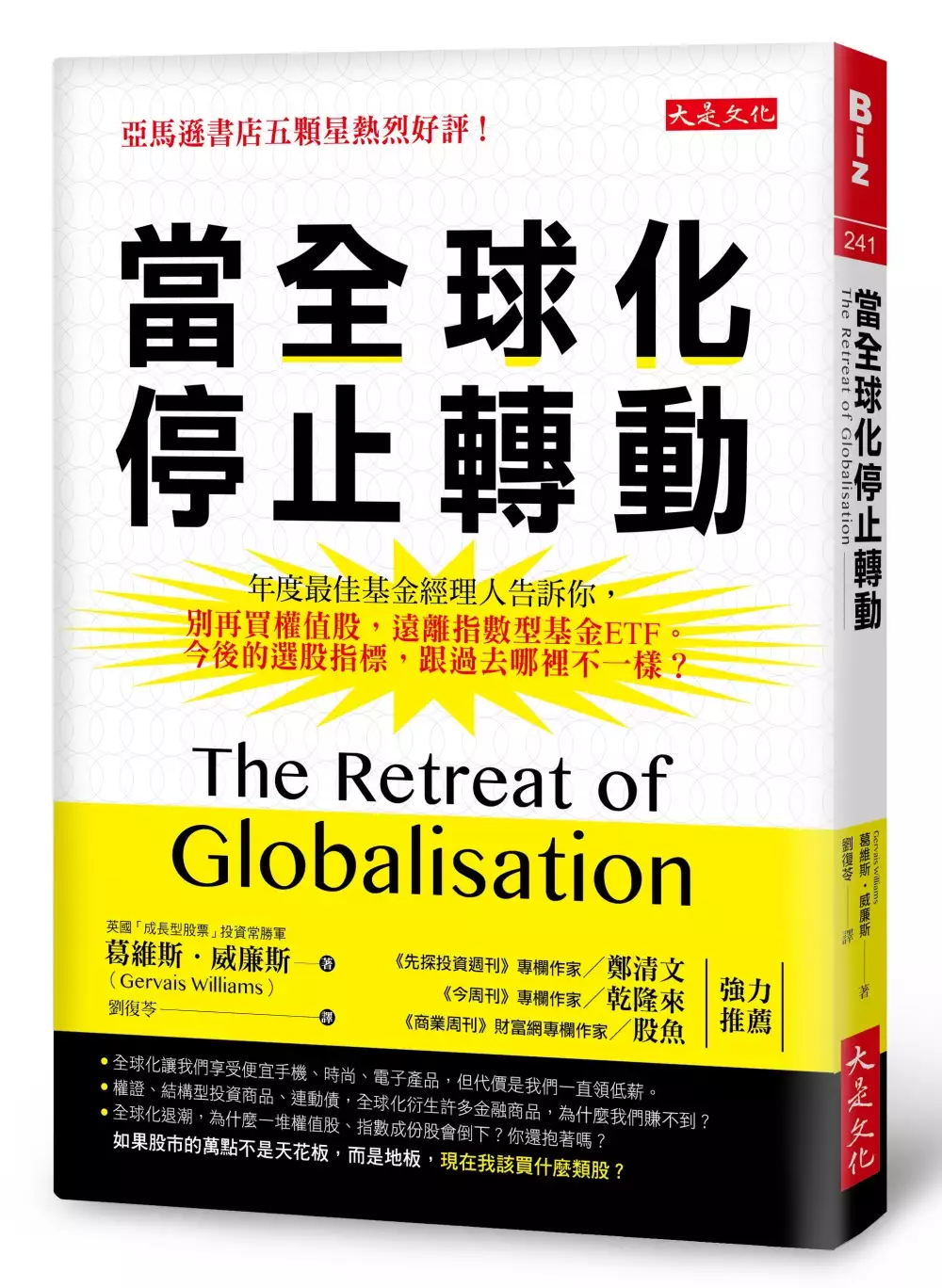

鴻海董事長換人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦GervaisWilliams寫的 當全球化停止轉動:年度最佳基金經理人告訴你,別再買權值股,遠離指數型基金ETF。今後的選股指標,跟過去哪裡不一樣? 和林享能,高孔廉,萬英豪,黃丙喜的 競合談判:從華航罷工到夏普併購,透析談判中必備的系統思考與動態決策都 可以從中找到所需的評價。

另外網站郭台銘「癌症說」惹爭議!邱婷蔚:心中有台灣人不會咒人得肺癌也說明:論壇中心/許宸睿報導鴻海創辦人郭台銘上個月29號提及核四時 ... 台灣這幾年,蔡英文從馬英九時期一步一步向前,這段過程,郭台銘董事長完全沒有提 ...

這兩本書分別來自大是文化 和商周出版所出版 。

世新大學 新聞學研究所(含碩專班) 胡光夏所指導 范維羽的 台灣報紙報導「富士康事件」之研究─以《聯合報》、《中國時報》、《自由時報》和《蘋果日報》為例 (2011),提出鴻海董事長換人關鍵因素是什麼,來自於自殺新聞、富士康、新聞小報化。

最後網站董事會 鴻海科技集團則補充:首頁 · 投資人關係 · 公司治理 · 董事會. 董事會. 依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事五人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。

當全球化停止轉動:年度最佳基金經理人告訴你,別再買權值股,遠離指數型基金ETF。今後的選股指標,跟過去哪裡不一樣?

為了解決鴻海董事長換人 的問題,作者GervaisWilliams 這樣論述:

亞馬遜書店五顆星熱烈好評! 指數型投資的好日子快要完了,年度最佳基金經理人揭示來年投資布局 ◎全球化讓我們享受便宜的手機、時尚、電子產品,但代價是我們一直領低薪。 ◎權證、結構型投資商品、連動債,全球化衍生許多金融商品,為什麼我們賺不到? ◎全球化退潮,為什麼一堆權值股、指數成分股會倒下?你還抱著嗎? ◎全球化正逐漸停轉,為什麼股市反而有了起色? 如果股市的萬點不是天花板,而是地板,2018年起我該買什麼類股? 作者葛維斯.威廉斯(Gervais Williams)曾被評選為年度最佳基金經理人,超過30年的投資經驗讓他發現,英國脫歐、川普當選、美

國退出TPP、歐洲各國爭相在國界邊築起圍牆等,這些事件,不該被視為單一的政治事件,而是重大的經濟議題,是各國保護主義當道、經濟全球化退潮已經來臨的證明。 當全球化停止,代表企業已不再像過去一樣,輕易取得便宜人力與資金, 利潤率當然無法大幅成長,投資人以往適用的策略,也將失去作用。你該怎麼辦? ◎全球化停止轉動的證據,高投資風險正現形中: .全球化讓企業利潤異常成長了三十年: 有人說那是因為企業創新,拜託,哪來那麼多持續創新。這是因為國際貿易全球化,銀行放款業務蓬勃,金融法規大鬆綁……只是,這些全球化的好處已經用完,但壞處還沒完。 .當生產力開始停滯不前

,利潤衰退也全球化: 多數產業的潛在動能停頓,銷售減少使得競爭壓力加劇,業界都在削價競爭,利潤拉低了,實質薪資怎麼成長? ◎全球化停止轉動後的 投資方向、策略與選股方法 .資產配置要排除ETF或指數型基金 全球化停止、經濟衰退,通常會伴隨企業破產,整體大盤下跌風險嚴重,應遠離指數型基金與指數股票型基金這類與大盤連動強的產品。 最好挑選非權值股的小型股,還有配息較高的股票。 .選股方向:有利基的小型上市股 龍頭沒幾年就換人,所以投資科技股不是好策略。 未來的好標的是:在未成熟市場稱雄,規模小到巨型企業不想重金投入。 (更多的個股建議請見本書。)

◎作者更大方公開,異於傳統的兩種選股方式 . 看兩個數字:現金回收期控制在三年左右、每年股利要持續增長 .選擇優質服務的公司 想擺脫利潤壓力,最好的方式,就是提供對顧客有價值的服務,這種公司可由「產品準時完成交付率」與「顧客抱怨率」兩項數據中判斷。 這兩項數字怎麼找? 當全球陷入成長停滯期,你的投資獲利如何不停滯? 三種策略你一定要掌握: 別只看指數成份股,別投資管理層級很多的公司,還有最後一項是? 作者的選股方向台股如何應用?本書特邀台股達人幫你篩一篩,揭示來年投資布局。 名人推薦 《先探投資週刊》專欄作家/鄭清文 《今周刊

》專欄作家/乾隆來 《商業周刊》財富網專欄作家/股魚

鴻海董事長換人進入發燒排行的影片

"更多新聞與互動請上:

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

富比世雜誌年度全球富豪排行榜出爐,台灣首富由宏達電董事長王雪紅與陳文琦夫婦掄冠,估計總資產約68億美元,全球排名第143位,台灣第二大富豪是前年的首富--富邦蔡萬才家族,去年台灣首富鴻海董事長郭台銘今年則是排行第三。台灣富豪身價重新洗牌,身為前台灣首富王永慶的女兒王雪紅,投資眼光不輸老爸,她所創立的威盛電子與手機大廠HTC 宏達電,都先後當過台灣股市的股王,尤其隨著近年HTC手機大賣,宏達電更是目前唯一股價上千的股票,也讓王雪紅榮登今年台灣首富寶座。

翻開歷年來富比世台灣首富的更替,從早期傳統石化產業的王永慶,到金融業的國泰金與富邦金兄弟檔蔡萬霖與蔡萬才,到電子代工業的鴻海郭台銘,再到自創手機品牌行銷全球的王雪紅,可以看出台灣產業的發展。

楊家彥認為,隨著台灣科技產業開始自創品牌行銷,未來像王雪紅一樣以自有品牌行銷全球,賺取較高品牌利益的科技業者還會更多,未來說不定還有會有科技黑馬竄出,搶攻台灣首富寶座。

記者 張志雄 張梓嘉 台北報導"

台灣報紙報導「富士康事件」之研究─以《聯合報》、《中國時報》、《自由時報》和《蘋果日報》為例

為了解決鴻海董事長換人 的問題,作者范維羽 這樣論述:

2010年3月,台灣鴻海旗下的深圳富士康公司(Foxconn)發生一連串的員工跳樓自殺事件,種種惡名頓時冠在富士康與鴻海董事長郭台銘的頭上,稱其為「血汗工廠」與「台灣之恥」。「富士康事件」從自殺新聞一路延燒到政治、經濟、勞工與社會體制,甚至全球化資本運作等層面,這一風波不只是富士康或郭台銘一人的問題。除了接連不斷自殺事件的聳動性之外,台灣的媒體如何看待及報導這一事件值得深入探討。本研究以國內最主要之四家報紙:《自由時報》、《中國時報》、《蘋果日報》與《聯合報》為分析對象。研究關注焦點有二:一是分析各報的「富士康事件」報導主題、所引用消息來源,以及郭台銘與富士康在報導中呈現的形象。二是擷取報導

篇幅50%以上與自殺事件相關者,進行自殺新聞的分析,了解各報自殺新聞的報導形式、是否符合報導規範以及採用哪些報導描述手法。研究結果發現,「富士康事件」的報導主題和引用的消息來源,皆會因報別不同而有所不同。四報在報導中呈現的郭台銘與富士康形象也有顯著差異。自殺新聞部份則發現,《蘋果日報》的報導形式與三報有所差別,使用較多的圖表照片。根據研究所列的四項自殺新聞報導規範來看,四報多數報導有標題聳動簡化的情況;描述方法上,《蘋果日報》多採用「煽情」,《自由時報》則較常使用「誇大」描述。

競合談判:從華航罷工到夏普併購,透析談判中必備的系統思考與動態決策

為了解決鴻海董事長換人 的問題,作者林享能,高孔廉,萬英豪,黃丙喜 這樣論述:

華人頂尖管理學院及高階企業經理人熱門讀本產官學界4位重磅談判名家聯合執筆談判是一場競合的棋局,第一步你就不能下錯!為什麼聯航和乘客談判失敗,導致市值蒸發245億?為什麼川普看似不按牌理出牌,卻能在川習會後達成目的?談判是一場競合的棋局,從第一步棋開始便不能失分,必須從事先規劃、情境演練、策略擬定、心理戰術、突破僵局到倫理取捨,逐一謹慎布局,才有機會達成雙方都滿意的成果。本書從系統思考、動態決策、認知心理、衝突管理和行為經濟等五大領域,逐一探討各種談判過程中常見的困境:談判真的能達到「雙贏」嗎?如何計算讓步的底限?什麼情況下說謊是合理的?如何因應一觸即發的衝突?……並藉由國際

經典案例,揭露競合談判的12大精髓與智慧!本書重要內容包括:◆善用心理陷阱爭取好交易一開始提出的條件會創造「定錨效應」,左右對方接下來的選擇;善用「框架轉換」,用不同的呈現方式包裝同樣的實質條件,就能讓明明損失的對方,反而覺得自己勝券在握!◆學習川普的「逆勢談判」要訣明明想談長期租約,卻先用市值買斷去談,當雙方僵持不下之際,對方主動提出改為長期出租,此時便能正中下懷!發現直接提出要求會讓自己屈居下風,就要逆向思考,迂迴而行。◆善用多項訴求,比唯一訴求更能達成目標即使原先談判想達到的目的只有一個,但仍舊可以提出多項訴求讓對方考慮可行性,便能跳出「非贏即輸」的困境之中,至少能從談判當中攜回一些可見

的成果。◆技巧性讓步的方程式先開出連自己都離譜的價格,預留一些讓步的空間,然後再逐步縮小讓步的幅度,賦予對方一種「獲勝」的感受,將會使接下來的談判更加順利,自己也不至於吃虧太多。談判不是一場零和賽局,雙贏也不見得是最好的結果!不要陷入對方多得、我就少得的「分餅」迷思,而是要盡可能思考有沒有共同「把餅做大」的可能,但不要執著在雙方都必須從中獲益的「雙贏」結局,有時可能利益上看似吃虧,卻維持了雙方的長期合作關係。本書指引讀者如何在與談判對手既「競」又「合」的關係中獲益,一本值得所有商務人士、公務人員提升談判技能的關鍵著作!

鴻海董事長換人的網路口碑排行榜

-

#1.鴻海董座差點去學醫? 劉揚偉給職場新鮮人的4 句忠告 - 經理人

每逢畢業季總會有各式啟發人心的名人演講,鴻海董事長劉揚偉受邀到陽明交大發表演說,分享差點念醫學系插曲,進入職場的迷惘到遇到愛抱怨的同事, ... 於 www.managertoday.com.tw -

#2.這幾年變得愈來愈像鴻海」和碩雙CEO終於亮相,童子 ... - 今周刊

和碩董事長童子賢「喬」了近兩個月、版本至少變動過3次的人事案,為何是這家營收破兆的電子組裝大廠,走出愈來愈「鴻海化」的關鍵決策? 於 www.businesstoday.com.tw -

#3.郭台銘「癌症說」惹爭議!邱婷蔚:心中有台灣人不會咒人得肺癌

論壇中心/許宸睿報導鴻海創辦人郭台銘上個月29號提及核四時 ... 台灣這幾年,蔡英文從馬英九時期一步一步向前,這段過程,郭台銘董事長完全沒有提 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#4.董事會 鴻海科技集團

首頁 · 投資人關係 · 公司治理 · 董事會. 董事會. 依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事五人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。 於 www.honhai.com -

#5.鴻海股東會,郭董興致高昂大談未來方向 - 遠見雜誌

看到大小股東如此的支持,鴻海董事長郭台銘興致也格外高昂。 ... 還唱作俱佳地闡述了鴻海未來方向,讓「郭語錄」又添了好幾條: 我也不是憨人(台語) ... 於 www.gvm.com.tw -

#6.台灣首富換人王雪紅擠下郭台銘 - 公視新聞網

... 富邦蔡萬才家族與鴻海董事長郭台銘,登上新的台灣首富寶座。 富比世雜誌年度全球富豪排行榜出爐,台灣首富由宏達電董事長王雪紅與陳文琦夫婦掄冠 ... 於 news.pts.org.tw -

#7.鴻海走向受矚!劉揚偉受頒名譽博士同台郭台銘9日將會陳其邁 ...

鴻海董事長 劉揚偉今(8)日在陽明交通大學接受名譽博士學位,鴻海創辦人郭台銘、「郭董子弟兵」新竹市長高虹安均出席,可以說是郭家軍大會師,也引發外界對鴻海在2024 ... 於 www.storm.mg -

#8.鴻海掰!郭台銘:換跑道救破產的中華民國公司 - 東森財經新聞

由於先前郭台銘表明,新任董事長將不會是盧松青和戴正吳,因此也形成呂芳銘、李傑、劉揚偉3搶1的局勢。如今,鴻海接班人也確定由S次集團總經理劉揚偉接任 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#9.鴻海新任董事會推劉揚偉續任董事長| 產業熱點 - 經濟日報- 聯合報

鴻海 今天召開新任董事會,推選劉揚偉續任董事長,從7月1日起生效。 鴻海在5月31日舉行股東常會,會中通過每股配息新台幣5.2元,也順利全面改選董事, ... 於 money.udn.com -

#10.郭台銘拜訪彰縣議會交流請益破除外界「拔樁」的誤解

郭台銘拜訪縣議會交流請益,議長謝典林贈與郭董事長球衣和球隊運動徽章作為紀念。圖/記者鄧富珍攝. 鴻海集團創辦人郭台銘,今天(28日)拜會彰化縣 ... 於 www.taiwanhot.net -

#11.郭台銘:在高雄早有廠未承諾800億投資高軟 - 新唐人亞太電視台

再來看到, 鴻海董事長 郭台銘在臉書上登出五個地區投資案的說明,其中在高雄部分, ... 至於美國賓州,他說,因為州長 換人 ,投資協議書還沒開始就擱置了。 於 www.ntdtv.com.tw -

#12.郭台銘正式交棒,劉揚偉接任鴻海董事長 - Cheers快樂工作人

鴻海 (2317)今(21)日召開股東大會改選董監,公布的鴻海S次團總座劉揚偉當選權數最高,會後宣布,董事長由劉揚偉接任、副董事長由李傑擔任。 於 www.cheers.com.tw -

#13.與郭台銘同框!魏哲家幽默"旁邊坐快有總統資格的人" 劉揚偉讚郭 ...

鴻海 集團創辦人郭台銘日前因表態參選2024總統大位備受矚目,他今天一早則出席了愛將 鴻海董事長 劉揚偉,在國立陽明交通大學,獲頒名譽博士學位的典禮, ... 於 www.youtube.com -

#14.美威州州長換人做鴻海盼共推威谷科技園區| 產經 - 中央社

威斯康辛州州長選舉,艾佛斯(右)篤定當選,鴻海表示,期待未來與艾佛斯一起推動威谷科技園區計畫。圖左為鴻海董事長郭台銘。 於 www.cna.com.tw -

#15.鴻海陷45 年來最大難關,郭董辭董事長只為專心選總統?

美中夾擊的危機下,鴻海郭台銘決定卸任董事長,背後有何不單純的原因? ... 最高的鴻海集團,今年將是鴻海成立以來,首次面對同時更換董事長和總經理 ... 於 buzzorange.com -

#16.鴻海設9人經營委員會劉揚偉可望接任董事長 - Money 錢

鴻海 (2317)董事長郭台銘為了選總統提前交棒,未來鴻海經營將由新設立的9人經營委員會主導,而投資人關注的新董事長也呼之欲出,可望在6月21日由 ... 於 money.cmoney.tw -

#17.郭台銘轉身投入「中華民國公司」,鴻海新任董事長劉揚偉是誰?

《中央社》報導,鴻海也召開新任董事會,推選出新任董事長劉揚偉。這代表郭台銘淡出鴻海經營,由9人組成的經營委員會領導鴻海集團。 新任董事包括郭台銘、 ... 於 www.thenewslens.com -

#18.快訊/劉揚偉接任鴻海董事長郭臺銘正式交棒卸任 - 天天要聞

鴻海 (2317)今天(21日)召開股東會,會中通過新任董事改選,並在會後召開董事會,稍早發佈重訊公告,由劉揚偉接任鴻海集團董事長大位,成爲九人小組的經營委員會之 ... 於 www.bg3.co -

#19.Money錢雜誌2017年6月號117期: 萬點存股不怕!下半年你不會想錯過,這24檔季報精選高殖利率股>4%

華通技術領先同業跨入類載板有優勢近年鴻海 ... 基期較低的鴻海則有補漲空間,100元附近是好買點,畢竟鴻海董事長郭台銘戰力十足,還說「股價不到200元絕不退休」。 於 books.google.com.tw -

#20.郭台銘爭取選總統鴻海集團董事長劉揚偉︰政治上保持中立

鴻海 集團創辦人郭台銘表態爭取代表國民黨,參選2024總統;對此,鴻海集團董事長劉揚偉今在高雄受訪表示,鴻海在政治上保持中立,尊重郭董的自由, ... 於 news.ltn.com.tw -

#21.「0到6歲鴻海養」讓1574位寶寶受惠黃秋蓮自曝發起關鍵

為了響應鴻海創辦人郭台銘喊出的「0到6歲國家養」育兒政策,3年前,鴻海董事長劉揚偉隨即在公司發起「0到6歲鴻海養」的福利措施,30日舉辦3週年成果 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#22.後郭台銘時代鴻海9大諸侯當家 - 草根影響力新視野

6月21日,鴻海創辦人郭台銘卸下董事長職務,再次發揮他的造勢能力,把告別股東會,變成個人生涯再出發的誓師大會。(圖/彭世杰攝,以下同) 「我絕對 ... 於 grinews.com -

#23.透視鴻海新董事名單的權力玄機 - 財訊

鴻海 成立45年來,將首次出現「不姓郭」的董事長! ... 的法人代表,依照法規,自然人董事需股東會決議解任,但法人代表卻隨時都可以「換人做做看」。 於 www.wealth.com.tw -

#24.郭台銘傳親自出席祝賀!鴻海董座劉揚偉8日獲頒陽明交大名譽 ...

鴻海 創辦人郭台銘結束「美國科技經濟開拓之旅」,5日正式表態參選2024總統 ... 而鴻海董事長劉揚偉明(8)日將在陽明交大獲頒名譽博士,據傳郭台銘有 ... 於 www.setn.com -

#25.鴻海接班人是他!黑馬劉揚偉接董座大位 - 中時新聞網

鴻海 今日舉行股東會,鴻海董事長郭台銘正式淡出鴻海經營,交棒給身兼S次集團總經理的劉揚偉。 綜合媒體報導,鴻海今天上午舉行股東會,會中通過每股配 ... 於 www.chinatimes.com -

#26.「代工之王」鴻海換帥,63歲的晶片業務負責人劉揚偉將接棒

6月21日,鴻海在股東大會後宣布,劉揚偉接替郭台銘成為鴻海的新董事。李傑為副主席。劉揚偉此前擔任鴻海半導體次集團總經理、晶片業務負責人, ... 於 read01.com -

#27.鴻海股價何時才能到郭董說的200元?鴻海董座:我們的規劃是…

今年鴻海股東會,在新任董事長劉揚偉主持下,不到兩個小時就順利落幕; ... 首度揭露他將以「三個法寶」,做到這個鴻海創辦人郭台銘退休前也達不到的目標. 於 www.businessweekly.com.tw -

#28.鴻海新任董事會推劉揚偉續任董事長

(中央社記者鍾榮峰台北2022年6月6日電)鴻海(2317) 今天召開新任董事會,推選劉揚偉續任董事長,從7月1日起生效。 鴻海在5月31日舉行股東常會,會中通過 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#29.郭台銘「驚句連連」!要選≠要贏黃暐瀚:直覺郭侯民調在 ...

表態爭取國民黨2024總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘近日「金句連連」, ... 積極爭取國民黨2024總統大選提名的鴻海董事長郭台銘今(1)天下午於「台灣 ... 於 newtalk.tw -

#30.鴻海股利出爐!每股配5.3元現金創新高郭董股息將進帳92億

針對2023年營運展望,鴻海董事長劉揚偉表示,今年全年ICT產業展望較中性看待,雖說疫情所創造的高成長階段已過,加上各國央行緊縮貨幣,外界擔憂全球 ... 於 tw.nextapple.com -

#31.轉摘錄自-鴻海董事長郭台銘的話

(5)妳只是認為自己是助理,從未想過自己一言一行代表業務、主管、老闆、公司。 那麼,妳不夠格做一個 稱職的助理,妳的工作,任何人都可以 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#32.〈台股盤前要聞〉環球晶本季遇逆風、鴻海恐撤資Lordstown ...

免費的好香,客戶登錄活動「即可抽」!❤️❤️感恩回饋放送中❤️❤️關注台股盤前要聞重點,矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀... 於 www.sinotrade.com.tw -

#33.郭台銘- 维基百科,自由的百科全书

郭台銘(1950年10月18日—),臺灣企業家、慈善家、無黨籍(前中國國民黨籍)政治人物,為鴻海科技集團創辦人,曾多年位居臺灣首富,生於新北市板橋區,籍貫山西省晉城 ... 於 zh.wikipedia.org -

#34.郭台銘正式卸任鴻海董事長- 正報新聞

【香港中通社6月21日電】台北消息:鴻海集團21日舉行股東會,卸任董事長郭台銘到場發表演說,表示捨不得但不後悔。股東會隨後改選新任董事, ... 於 chengpou.com.mo -

#35.创业45年郭台铭卸任鸿海董事长_新浪网 - 科技

郭台铭最后一次以董事长身份出席鸿海股东大会,并于董事会后正式离任。[][评论] ... 据路透,富士康芯片业务负责人Yong Liu料继任郭台铭,成为下一任集团主席。 於 tech.sina.com.cn -

#36.不見郭台銘身影!鴻海小股東難掩失落 - 工商時報

鴻海 史上首個沒有郭台銘的股東會今登場,改由新任董事長劉揚偉(站立者) ... 主席換人做做看,雖是新人新氣象,但市場仍擔心少了郭董的鴻海,會否 ... 於 ctee.com.tw -

#37.「郭董真的很認真在選總統!」許美華曝郭台銘致電高科技界 ...

國民黨2024總統提名人選呈現新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘二搶一 ... 的榮譽董事長頭銜後,聽說最近也悄悄拿掉了宣明智的榮譽副董事長職稱。 於 www.fountmedia.io -

#38.富士康鄭州廠動亂後,iPhone 事業負責人換人 - 財經新報

據《彭博社》引述知情人士報導,蔣集恆被拔擢為A 事業群總經理,而王城陽則退居二線專注於董事會中的一個角色。 《彭博社》指出,這次的人事異動案是鴻海 ... 於 finance.technews.tw -

#39.富士康「換帥」劉揚偉接替郭台銘任董事長 - 人人焦點

本報記者周昊廣州報導. 6月21日上午,鴻海精密召開股東大會,並進行董事會改選。今年4月,郭台銘在接受記者採訪時表示,他計劃辭去富士康董事長一職。 於 ppfocus.com -

#40.裴洛西在台午宴 為何是和碩程建中不是鴻海劉揚偉

而後,事情發展就是老郭卸下鴻海董事長,還一度要參選台灣的總統,換由劉揚偉接棒! 就在7月底,美國國會即將通過「晶片法案」之前,鴻海突然宣佈將透過在 ... 於 www.upmedia.mg -

#41.劉揚偉接任鴻海董事長9人委員會領導「後郭台銘時代」

台灣英文新聞/財經組綜合報導)鴻海股東會今(21)日順利改選董事。鴻海也召開新任董事會,推選出新任董事長劉揚偉。這意味郭台銘淡出鴻海,由9人經營 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#42.郭台銘提議高雄半屏山蓋小型核電廠環團批:沒準備就隨口評論

欲爭取國民黨2024總統大選提名的鴻海集團創辦人郭台銘昨(1日)表示, ... 總部設於高雄的地球公民基金會指出,他們肯定郭台銘董事長為不尊重當地居民 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#43.董座換人又與鴻海攜手入股VIZIO 群創在郭董眼中的角色是..

一如預期,群創正式改朝換代,20日股東會後董事會,新任董事長改由洪進揚接下,意義上等於宣示鴻海集團過去主導的面板世紀併購案後,至此集團全面接管 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#44.郭台銘交棒誰是鴻海新董事長劉揚偉? - 天下雜誌

郭台銘在6月21號鴻海股東會後,交棒新任董事長,但以目前鴻海治理架構設計,9人經營委員會的決策仍將交給董事會作裁決,以目前來看郭台銘仍在董事會候選 ... 於 www.cw.com.tw -

#45.鴻海改選9席董事!郭台銘續任A事業群總經理王城陽加入董事會

而鴻海A事業群總經理王城陽、現任鴻海董事及香港北威國際集團董事總經理劉憶如,均以鴻景國際投資代表人獲選為新任董事。(鴻海,改選,董事,當選名單, ... 於 finance.ettoday.net -

#46.透視鴻海新董事名單的權力玄機

鴻海 成立45 年來,將首次出現「不姓郭」的董事長! ... 的法人代表,依照法規,自然人董事需股東會決議解任,但法人代表卻隨時都可以「換人做做看」。 於 blog.moneydj.com -

#47.富鼎董事大換血國巨、鴻海人馬全面進駐 - 鉅亨

MOSFET 業者富鼎(8261-TW) 公告最新董事候選名單,鴻海(2317-TW)、國巨(2327-TW) 人馬全面進駐,包括國巨董事長陳泰銘等,外界看好,鴻海、國巨已在車 ... 於 news.cnyes.com -

#48.鴻海劉揚偉曝:3月赴美「幹大事」!挖角東洋大將關潤

鴻海 今(1日)上午在新北市土城總部舉行新春開工儀式,董事長劉揚偉帶領高階主管共同出席。談起在電動車事業布局,他透露,今年3月至4月將赴美進行 ... 於 www.bnext.com.tw -

#49.鴻海MIH推3人座電動小車Gogoro換電概念入列| 鏡週刊

繼鴻海科技日發布2台新車後,由鴻海董事長劉揚偉大力支持的MIH電動車聯盟,也於8日舉辦的Demo Day活動,首度釋出3人座小型電動概念車P... 於 today.line.me