鶯歌紫砂壺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 紫砂漫遊‧聚焦臺灣(軟精裝) 和吳德亮的 台灣茶器(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站茶壺 - 鶯歌陶瓷人文茶器茶具也說明:秘色風華鶯歌柴燒壺新人文B190 ... 原礦|紫砂茶具 · 玻璃杯茶海 · 陶藝家茶具作品 · 手工藝品擺件. SHOP. SHOP. 品牌. SUPPORT.

這兩本書分別來自新北市立鶯歌陶瓷博物館 和聯經出版公司所出版 。

東方設計大學 文化創意設計研究所 黃佳慧、陳俊智所指導 駱俊銘的 現代柴窯燒製應用於陶瓷茶壺之創作 (2020),提出鶯歌紫砂壺關鍵因素是什麼,來自於現代柴窯、陶瓷茶壺、魅力工學、重要性-表現分析法。

而第二篇論文南華大學 產品與室內設計學系 莊憲頲所指導 黃凱正的 牡蠣殼灰釉研究及應用於陶瓷茶器 (2020),提出因為有 牡蠣殼、灰釉、陶瓷釉藥、茶器具的重點而找出了 鶯歌紫砂壺的解答。

最後網站門市服務據點則補充:... ,合器生好茶,超過36年設計茶器具泡茶茶具組、茶壺、配件的專業技藝經驗。業界首創享有壺 ... 鶯歌重慶店. 營業時間:11:30-18:30. 電話:+886-2-86774488 地址:239新北市 ...

紫砂漫遊‧聚焦臺灣(軟精裝)

為了解決鶯歌紫砂壺 的問題,作者 這樣論述:

臺灣與紫砂的淵源可溯源自明鄭時期,尤其是清代臺灣華人移民聚落出土江南及閩粵茶器,不僅佐證了文獻中的茶事紀錄,更是工夫茶文化跟隨華人移民流傳東南亞的消費例證。而在日治時期的臺灣社會,閩粵原鄉華南文化、日本殖民文化與臺灣移民文化的相遇交會,亦開啟臺灣在二戰後持續的多元發展。走過日治時期,臺灣對紫砂茶器的仿擬已見端倪,其中亦導入日本技術與風格。隨著飲茶文化的興盛,茶具的大量需求,除了傳統形式的紫砂壺外,亦促發臺灣茶器走出宜興,展現當代風華。

現代柴窯燒製應用於陶瓷茶壺之創作

為了解決鶯歌紫砂壺 的問題,作者駱俊銘 這樣論述:

本創作以台灣現代柴窯燒製為基礎來延伸,利用現代柴窯燒製時產生的落灰與火痕效果,附著在陶瓷茶壺上裸陶燒製創作,運用不同壺型、容量大小以及表面肌理的處理搭配,以現代柴窯進行長時間燒製,將其落灰與火痕的特色表現在陶瓷材質的茶壺作品上。現代柴窯燒製因為排窯方式、位置、燒窯技巧、薪材種類以及還原氣氛的不同,呈現出的落灰的厚薄、火痕色澤的變化差異以及泥土燒製後的豐富成色。 本創作以陶瓷茶壺為主題,藉由魅力工學的評價構造法探討以台灣現代柴窯燒製應用於陶瓷茶壺創作設計,經由深度訪談歸納分析找出4個原始理由,柴燒特色、茶壺功能、茶壺形態、飲茶習慣,以及10個具體事項,造型、使用體驗、色澤、外觀、容量尺寸

、落灰、火痕、茶席搭配、燒結度、密合度,與15個抽象理由,多變化的、迷人的、良好的、精美的、好用的、特殊的、圓形的、實用的、方便的、合適的、品嘗感覺、古樸的、觀賞性、有質感的、亮麗的,作為創作題材的依據。分別以圓融的器型與表面肌理的搭配,製作成5個現代燒窯燒製茶壺作品,依序為樸、拙、萃、煉、雅等5種不同質感,柴窯不同特色的茶壺。 最後以重要性─表現分析法探討現代柴窯燒製陶瓷茶壺作品,了解高涉入者其喜愛程度和滿意度。期望本創作可作為陶瓷茶壺製作者、現代柴窯燒製工作者以及研究者的參考依據,亦期能夠提升台灣現代柴窯燒製應用的創意化與設計方向。

台灣茶器(二版)

為了解決鶯歌紫砂壺 的問題,作者吳德亮 這樣論述:

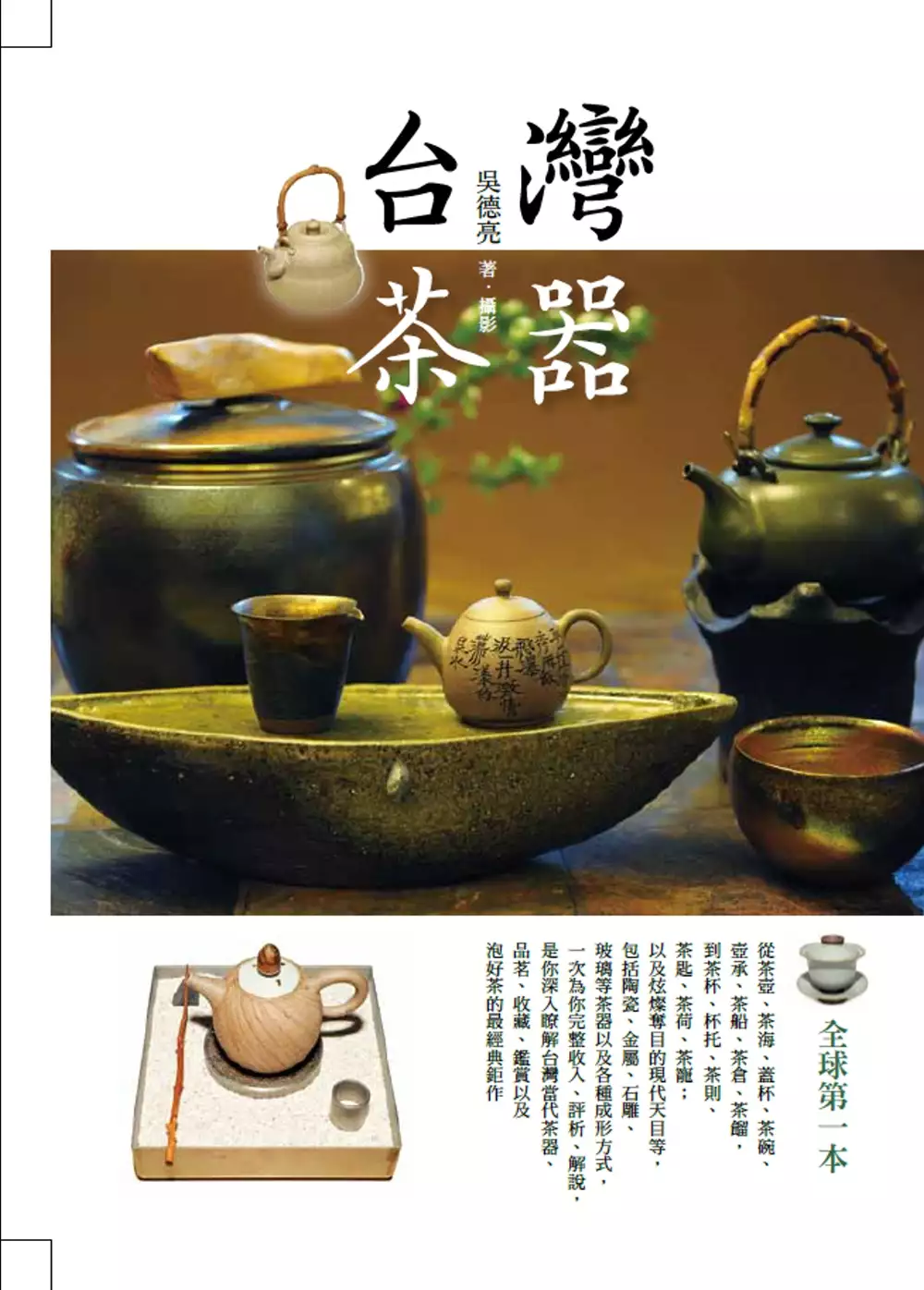

全球第一本 深入瞭解台灣當代茶器、品茗、收藏、鑑賞以及泡好茶的經典鉅作 從茶壺、茶海、蓋杯、茶碗、壺承、茶船、茶倉、茶餾, 到茶杯、杯托、茶則、茶匙、茶荷、茶寵,以及炫燦奪目的現代天目等。 包括陶瓷、金屬、石雕、玻璃等茶器以及各種成形方式, 吳德亮《台灣茶器》一次為你完整收入、評析、解說, 是你深入瞭解台灣當代茶器、品茗、收藏、鑑賞 以及泡好茶的最經典鉅作。 台灣茶器起步雖晚,卻因為許多藝術家的競相投入,茶藝與現代陶藝兩種文化相互激盪交融,而能在21世紀的今天,無論在材質突破、造型創意、實用功能、釉色表現與產業行銷等,都有令人刮目相看的表現。 1980

年代以後的台灣,受到茶藝文化蓬勃發展的激勵影響,加上茶人與文化人不斷腦力激盪與創意研發,茶器除了用途種類早已無限擴充至數十種以上,素材的選擇更大膽顛覆傳統,從陶、瓷、玻璃、銀器、竹器、木器、玉器、水晶,至錫、銅、生鐵、不銹鋼等重金屬等,不斷交互運用及實驗;彼此競豔的造型或色彩、功能等表現更是各具巧思、超乎想像。不僅呈現唐宋以來的最顛峰,並在兩岸與日本、韓國、馬來西亞等地發光發熱,將台灣豐富的茶文化帶向全世界。 要全盤深入台灣的茶器談何容易?喝茶二十年來,我除了不斷嘗試比較各種茶器的優劣特色,還要從博物館尋找先賢創作的蛛絲馬跡,拜訪前輩一路走來的艱辛歷程。 近十多年來更陸續深入採訪台

灣各地的茶器創作人,從台灣頭北海岸石門的章格銘,到台灣尾屏東的詹文政、六龜土石流重災區的李懷錦,還有東台灣的黃櫳賢等,總共拜訪了七、八十位藝術家與相關業者,希望盡可能為壺藝家們300多件作品的特色畫龍點睛。 ──德亮

牡蠣殼灰釉研究及應用於陶瓷茶器

為了解決鶯歌紫砂壺 的問題,作者黃凱正 這樣論述:

在台灣紀錄在案有14種牡蠣品種(行政院農業委員會水產試驗所,2019),牡蠣殼每年產量約為13萬公噸,而大部分牡犡殼多被傳統產業、農業作運用,其他產業極少使用,而其中約有10%(約1萬3000公噸)之牡蠣殼被視為廢棄物,並未經妥善處理。 近年來環保意識抬頭,環保文化也逐漸落實於生活當中,對於挑選生活產品、現代藝術品也有了不同的思維,開始關注其環保性、在地性、文化意涵等,由於研究者陶藝創作歷程中,皆是以草木灰釉為主軸,故藉此研究來了解有別以往的鈣質類的灰釉應用,來增加未來創作之發展性,而之所以選用牡蠣殼原因在於其取得便利性,有別於其它貝類,大多都直接做為垃圾處理,其再利用之價值相對低。

本研究即以台灣嘉義縣東石鄉傳統牡蠣養殖業所衍生的廢棄牡蠣殼為主要釉藥原料進行釉藥實驗研究,在研究過程中,首先要將收集來的牡蠣殼搗碎,將其燒成灰燼,透過二成分及三成分實驗方式,將灰結合其他原料燒製,求得穩定的釉藥配方,並應用於陶瓷市場的主軸產品茶器具來觀看大面積的釉藥表現做整體結論。

鶯歌紫砂壺的網路口碑排行榜

-

#1.Tea.茶雜誌 春季號/2018 第21期 - Google 圖書結果

... 紫砂大展—紫砂漫遊聚焦臺灣灣新北市鶯歌陶瓷博物館展出至 6 月 18 日。此展從「紫砂壺」出發,以全球史為框架,並陳比較世界各地對紫砂壺的消費、品鑑以及追摹與蛻變 ... 於 books.google.com.tw -

#2.臺灣早期壺-鶯歌紫砂- 《 茶器具討論》

请问林兄,鶯歌紫砂的泥料是属于宜兴紫砂泥吗?感觉那个小冠军好像和82年的泥料很像。要怎么分辨?兄可以放82年和鶯歌紫砂的小冠军做比较吗? 於 www.t4u.com.tw -

#3.茶壺 - 鶯歌陶瓷人文茶器茶具

秘色風華鶯歌柴燒壺新人文B190 ... 原礦|紫砂茶具 · 玻璃杯茶海 · 陶藝家茶具作品 · 手工藝品擺件. SHOP. SHOP. 品牌. SUPPORT. 於 www.ldartwork.com -

#4.門市服務據點

... ,合器生好茶,超過36年設計茶器具泡茶茶具組、茶壺、配件的專業技藝經驗。業界首創享有壺 ... 鶯歌重慶店. 營業時間:11:30-18:30. 電話:+886-2-86774488 地址:239新北市 ... 於 www.taurlia.com -

#5.鶯歌茶壺的價格推薦- 2023年10月| 比價比個夠BigGo

【台灣製造新品上市】仿鐵大圓珠壺300ml 鶯歌陶藝之美(茶具茶壺朱泥圓珠西施紫砂段泥泡茶壺茶杯). 下單9折滿1000再折100 有贈品. 於 biggo.com.tw -

#6.【台灣製造】陶說西施壺SGS檢驗合格日本食安標準鶯歌陶藝 ...

【台灣製造】陶說西施壺SGS檢驗合格日本食安標準鶯歌陶藝茶具茶壺朱泥紫砂段泥泡茶壺茶杯泡茶杯. 於 mall.iopenmall.tw -

#7.【茶壺收藏】鶯歌緣茗堂-紫砂降坡泥石瓢壺 ... - 官子兵法

平常都寫投資理財或學習成長的文章,這幾天剛入手的一支很喜歡的茶壺,就想寫文記錄一下。 這是鶯歌緣茗堂購買的紫砂降坡泥石瓢壺。 於 nosca395311.pixnet.net -

#8.Top 100件鶯歌壺- 2023年9月更新- Taobao

去哪兒購買鶯歌壺?當然來淘寶海外,淘寶當前有113件鶯歌壺相關的商品在售。 在這些鶯歌壺的材質有耐熱玻璃、玻璃、紫砂、瓷和高硼硅玻璃等多種,在鶯歌壺的風格有 ... 於 world.taobao.com -

#9.【陶說】西施壺300ml 台灣鶯歌陶藝之美(台灣製造茶具茶壺朱 ...

推薦【陶說】西施壺300ml 台灣鶯歌陶藝之美(台灣製造茶具茶壺朱泥紫砂段泥泡茶壺茶杯), 出水順暢,造型美觀,在地新北市鶯歌陶藝之美,泥料皆為上乘台灣陶土之選momo購物 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#10.亞軒手拉陶藝茗壺

新北市鶯歌區中山路179-2號. 圖片. 傳統手拉茗壺、創意茗壺、陶瓷藝術創作. 用心 ... 紫砂心經壺. 林國賢-紫砂心經壺. 圖片. 精刻壺-大九龍壺. 蔡勝吉-精刻壺. 圖片. 滿 ... 於 www.ya-xuan.com.tw -

#11.鶯歌茶壺的價格比價

【台灣製造】水平壺鶯歌陶藝之美茶具茶壺(朱泥紫砂段泥泡茶壺). 560. momo 購物網. 這是最末頁囉! 於 www.goyomoney.com.tw -

#12.Tea.茶雜誌 冬季號/2017 第20期 - Google 圖書結果

華藝文化. --得順號沉船出水紫砂壺與陶爐/ 19 世紀初期(臺灣、新加坡私人收藏)臺灣 ... 歌區文化路 200 )電話 02-8677-2727 # 831、832 服務臺官網「 www.ceramics ntpc ... 於 books.google.com.tw -

#13.三希陶瓷商行

創立於一九八九年的三希陶瓷,已在台灣茶器具開發深耕超過三十的歲月。來自鶯歌的三希陶瓷,有著台灣陶鄉豐厚的茶具工藝底韻。 我們致力於茗壺茶具的研發設計與生產 ... 於 www.sanshe.com.tw -

#14.鶯歌紫砂壺- FindPrice 價格網2023年9月精選購物推薦

台灣製造,品質保証鶯歌紫砂壺的推薦商品價格,還有更多【陶說】高文旦壺280c.c.台灣鶯歌陶藝之美(台灣製造茶具茶壺朱泥紫砂段泥泡茶壺茶杯)相關商品比價, ... 於 www.findprice.com.tw -

#15.「紫砂漫遊.聚焦臺灣」新北市立鶯歌陶瓷博物館紫砂特展

「紫砂」並不專指某種顏色,而是各色泥料的統稱,主要是紫泥,還有紅泥、綠泥等。本展將「紫砂」視為陶瓷生產的一個品類,以宜興生產的紫砂壺為重要的指標 ... 於 artouch.com -

#16.早期台灣壺鶯歌名家阿土師款手工紫砂壺

超過1年由sc0258 · NT$1,600 · 1 喜歡 · 二手 · 在花瓶園藝 · 早期台灣壺鶯歌名家阿土師款純手工紫砂壺容量:約160cc ,茶壺口徑4.6公分,壺高6公分品相精美,值得收藏與品用 ... 於 tw.carousell.com -

#17.鶯歌老師壺的價格推薦- 2023年10月| 比價比個夠BigGo

... 壺朱泥壺鶯歌手拉坏壺關羽關公壺鶯歌壺 · $8,500. 價格持平. 蝦皮購物 ... 鶯歌國寶吳國龍之子_吳振達老師紫砂壺朱泥壺茶壺鶯歌. 2. 鶯歌國寶吳國龍之子_ ... 於 biggo.com.tw -

#18.鶯歌陶瓷老街37號弘祥茗壺正港早期八零年代紫砂壺♦️宜興 ...

鶯歌 陶瓷老街37號弘祥茗壺正港早期八零年代紫砂壺♦️宜興製朱泥龍印水平標準壺容量:約220cc {底款:古龍印}哪裡買?LINE購物幫你貨比800家,提供Yahoo奇摩拍賣惠 ... 於 buy.line.me -

#19.再生B-當代鶯歌名家紫砂壺許正輝(RQ-OSH06)WL

當代鶯歌名家紫砂壺許正輝. 許正輝(1969-) 鶯歌陶藝家,成立「海水壺藝工作室」,作品曾於台中市立文化中心、台北縣政府公共空間美展展出,作品通過 ... 於 www.reusebupo.com -

#20.鶯歌製壺大師吳國清手拉胚朱泥壺款紫砂壼 - YouTube

鶯歌 製壺大師吳國清手拉胚朱泥壺款紫砂壼. 117 views · 1 year ago ... 为什么灌浆壶和手拉胚壶不是紫砂工艺,而且还不是 紫砂壶. 鸿雁茶叶哥•699 views · 3 ... 於 www.youtube.com -

#21.Re: [討論] 茶壺和烏龍- 看板Tea - 批踢踢實業坊

... 紫砂為茶具之首,而朱泥為紫砂之王: 好的朱泥泡出來的茶如仙人放屁,不同 ... 至於鶯歌壺, 不知道怎麼定義何為鶯歌壺? 產地在鶯歌的? 鶯歌人作的? 鶯歌 ... 於 www.ptt.cc -

#22.聚珍藏秀:文物收藏的故事(2) - 第 2 卷 - 第 231 頁 - Google 圖書結果

... 紫砂、前輩畫家畫作等),始終純欣賞,不曾動念買過紫砂壺,只曾零星購入幾支鶯歌窯低溫陶壺。鐵壺,已盛行多年,茶人喜拿來煮水泡茶,以日本龍文堂、龜文堂老鐵壺最為搶手,據 ... 於 books.google.com.tw -

#23.【善奇窯】~鶯歌本土紫砂壺~天鵝茶壺/180cc/紫泥

善奇窯~鶯歌本土茶壺. SGS鉛鎘檢測合格 出水順,造型美 壺內皆有網孔,不怕茶葉堵,壺蓋皆有綁繩 泥料皆為上乘之選的台灣陶土 用其泡茶,使用越久,養得越亮,越有成就感 於 www.pcstore.com.tw -

#24.「台灣製造」小圓珠壺160cc 台灣鶯歌陶藝之美(茶具茶壺朱泥 ...

「台灣製造」小圓珠壺160cc 台灣鶯歌陶藝之美(茶具茶壺朱泥紫砂段泥泡茶壺茶杯). 「台灣製造」 台灣製造,品質保証. 特賣價格. NTD 359 元 ... 於 brandsprice.com -

#25.鶯歌陶博館紫砂壺特展藝研所高材生免費導覽

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至6月18日在館內3樓特展室規劃「紫砂漫遊‧聚焦台灣」特展,展出跨越400年、共336組件的紫砂壺作品,陶博館特別安排台灣 ... 於 www.nownews.com -

#26.手拉坯手工茶壺茶具名家- 吳振達老師@ freshtaiwan 茶行

吳振達老師的父親吳國龍畢生投入製壺工藝,在鶯歌做陶超過半世紀,以薄透 ... 吳振達紫砂壺. 5. 冰煙紫砂壺:使用冰煙紫砂茶壺泡茶時,從茶壺 ... 於 freshtaiwan.pixnet.net -

#27.台灣人文茶器 - Google 圖書結果

... 壺」,兩者的簡潔質樸都令人印象深刻。九五陶茶器- 九六台灣人文茶器台灣特色的紫砂與朱泥來白鶯歌傳統製壺世家的陳正嵐,從小就熟悉各種製壺方式,他說家中很早就累積了 ... 於 books.google.com.tw -

#28.【敗家】決定要養茶壺 - 創作大廳

應該是紫紗壺. 是一把西施壺,作者是鶯歌當地的陶藝家-蔡美珠,他的茶壺跟其他陶藝家比算是很低價的,也有很多店家在賣,我是以300元的價格買的. 雖然這 ... 於 home.gamer.com.tw -

#29.市政新聞-新北領先全臺博物館首次借展歐洲罕見紫砂壺

發佈日期:2018-02-23; 發佈單位:新北市立鶯歌陶瓷博物館; 類 別:機關新聞; 內 容:; 新北市的鶯歌陶博館領先全臺博物館,與國際知名的荷蘭國家 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#30.TRAVELER luxe旅人誌 04月號/2018 第155期

... 鶯歌陶瓷博物館即日至6月18日止在三樓特展室展出「紫砂漫遊•聚焦臺灣」特展,在「紫砂經典集」展區展出26件世界各地紫砂壺相關造形及技藝的經典之作,其中17世紀末到18 ... 於 books.google.com.tw -

#31.鶯歌紫砂壺- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年9月

鶯歌紫砂壺 價格推薦共488筆商品。還有紫砂壺中國宜興印、蔣蓉紫砂壺、堆砂紫砂壺、紫砂壺宜興茶壺手工製作西施壺、鶯歌紫砂茶壺。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品, ... 於 www.lbj.tw -

#32.鶯歌茶壺的優惠價格- 飛比有更多茶具商品

老壺王茶壺茶具鶯歌名家壺林國立老師早期壺手拉坯壺丙子年單面雕刻約180cc. 1,600. 蝦皮 ... YUCD~台灣鶯歌名家~阿土師-款.紫砂壺(宜興手工.茶壺.水壺.茶道具.朱泥可參考) ... 於 feebee.com.tw -

#33.鶯歌名家壺-優惠推薦2023年10月

台灣當代名家手拉胚紫砂壺承國寶級大師''阿萬師絕版手工壺。72年起開始在鶯歌流行用手拉坯製作茶壺的風氣。其中第一把交椅非土生土長的「阿萬師」莫 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#34.鶯歌紫砂茶壺- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年8月

【台灣製造】圓珠壺SGS檢驗合格日本食安標準鶯歌陶藝茶具茶壺朱泥紫砂段泥泡茶壺茶杯泡茶杯新北市. 420. 歷史價格. 蝦皮商城Icon. - 陶說茶與器的對話來自鶯歌(11057). 於 www.lbj.tw -

#35.鶯歌茶壺- 人氣推薦- 2023年10月

... 壺茶具泡茶壺朱泥鶯歌茶壺泡茶器茶壺紫砂台灣壺泡茶用具紫砂壺台灣製造早期日式側把壺鶯歌茶壺茶具茶壺外銷日本泡茶器唐羽壺泡茶器台灣壺泡茶用具以及更多熱賣商品在露天! 於 www.ruten.com.tw -

#36.茶壺 石瓢 紫砂 - 食器

楽天市場】宜興紫砂 石瓢壺(徐玉鳳・赤茶) 100ml : 天香茶行. 茶壺 石瓢 紫砂 IwaiLoft 本番 ... 茶壺收藏】鶯歌緣茗堂-紫砂降坡泥石瓢壺收藏心得(後有石瓢壺、降坡泥 ... 於 laopinion.com.ar -

#37.新北市立鶯歌陶瓷博物館:2018/01/26-06/18【紫砂漫遊聚焦 ...

其中以宜興生產的紫砂壺以其良好的胎泥特性、特殊的泥片成形技法及宜茶性聞名於世。紫砂意象來自於各地對宜興紫砂茶器的理解、想像、模仿以及創造性的挪用,背後最重要的 ... 於 www.cam.org.tw -

#38.逛鶯歌買年壺2016 - Nuts Natz 那子狂想

... 壺一樣有朱泥,紫砂壺,但我跟阿姑在店裡想想又摸摸,最後決定買窯變燒法燒製而成的這支壺. 因為窯變的關係,所以可以燒出猴子紅紅臉頰和紅紅鼻頭與嘴巴. 比 ... 於 leonaleona.pixnet.net -

#39.神壺陶藝

... 鶯歌窯商場) 營業時間為早上10點至晚上7點,每週三公休! 也歡迎不管熟客新客都 ... 泡茶耍帥! 炎黃大地藝術/台灣茗壺、宜興紫砂壺、旋轉木檯座. 炎黃大地藝術/台灣茗壺、 ... 於 www.facebook.com -

#40.善奇窯茶具, 線上商店

品味茶道,莫忘紫砂壺善奇窯來自於新北市陶瓷重鎮鶯歌,我們是20多年生產紫砂陶器茶器的工作室,自產自銷,給您平價物美的泡茶器具,我們的紫砂陶器茶具定期由SGS檢測 ... 於 shopee.tw -

#41.鶯歌行選購茶壺

茶壺這真是哪壺不開提哪壺,之前因為工作的關係,接觸了泡茶的藝術,說是愛 ... 紫砂壺(好像宜興是有名的),可以用火柴棒去磨擦,看看是否能夠點著? 能夠點 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#42.太初有茶: 與茶對話三十年 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

... 紫砂壺,另外也有蓋杯。取名宋種,茶壺則買了二、三十支。大大小小,有三杯罐一人份的,四杯罐兩人份的,六杯罐 o 紫藤廬一開始,只進了一點茶 ... 鶯歌買了手拉胚的陶壺、烘爐. 於 books.google.com.tw -

#43.鶯歌陶瓷老街*弘祥茗壺

[鶯歌陶瓷老街37號鶯歌名家壺♦️黑泥壺梨形壺台灣手拉坏壺鶯歌手拉坏壺台灣壺林 ... 鶯歌陶瓷老街37號弘祥茗壺宜興紫砂壺♦️紫泥原礦竹段竹節造型壺容量:約190cc ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#44.茶壺鶯歌| 優惠推薦2023年9月

... 鶯歌的您有更超值的購物優惠與安心體驗! ... 茶壺鶯歌的相關搜尋. 紫砂壺茶壺陶瓷茶壺陶泡茶壺. 關於我們; 公司資訊; 新聞稿; 人才 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#45.鶯歌茶壺推薦

Pinkoi 嚴選各式質感鶯歌茶壺,最新鶯歌茶壺每日新上架,提供多種材質、款式的靈感選擇,無論是 鶯歌陶瓷, 紫砂茶壺, 泡茶壺, 柴燒茶壺, 手工茶壺, 日本茶壺, 小茶壺 ... 於 www.pinkoi.com -

#46.鶯歌推薦得壺店

可以參考小弟曾回覆過的文章~ 台北/網購買紫砂壺的地方? 你若是以普洱茶為主,老安順的汕頭壺也不錯(就是用這);或是大大說的瓷壺也是 ... 於 www.mobile01.com