黑鐵白鐵差別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦呂鴻禹寫的 糕餅麵食寶典:國寶級師傅60年經驗傳授,不藏私解答150個製作糕餅麵點的技巧與問題。 和吳妮民的 暮至臺北車停未都 可以從中找到所需的評價。

另外網站白鐵不鏽鋼差別的推薦與評價也說明:... 白鐵跟黑鐵,但究竟差別在哪裡呢?以下為大家略作簡單的說明: 1.白鐵:就是我們般說的不銹鋼。 破解不鏽鋼迷思,數字越大也不代表品質越好,來破解200系列、300系列 ...

這兩本書分別來自橘子 和有鹿文化所出版 。

輔仁大學 跨文化研究所比較文學博士班 陳鴻森教授所指導 林文玉的 日據時期(1895/1910-1945)臺灣/朝鮮小說反殖民書寫比較研究 (2015),提出黑鐵白鐵差別關鍵因素是什麼,來自於日據時代 、臺灣、朝鮮、後殖民論述、反殖民書寫、影響研究。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 傅大為、吳泉源所指導 秦先玉的 「蒸煮」幸福:台灣戰後廚房電氣化發展,1945-1970 (2010),提出因為有 家電(業)範疇、電鍋技術、婦女炊煮技術、美援技術轉移、幸福電化家庭的重點而找出了 黑鐵白鐵差別的解答。

最後網站大明金鋼鐵小百科- 白鐵不鏽鋼差別則補充:鋅處理或粉體烤漆上不同顏色呈現。其為不鏽鋼,常稱之白鐵,由鐵、鉻、碳及許多元素所組成的合金,不鏽鋼抗鏽效果最好。 繼續探索角鋼與萬能角鋼的差別破解不鏽鋼迷思 ...

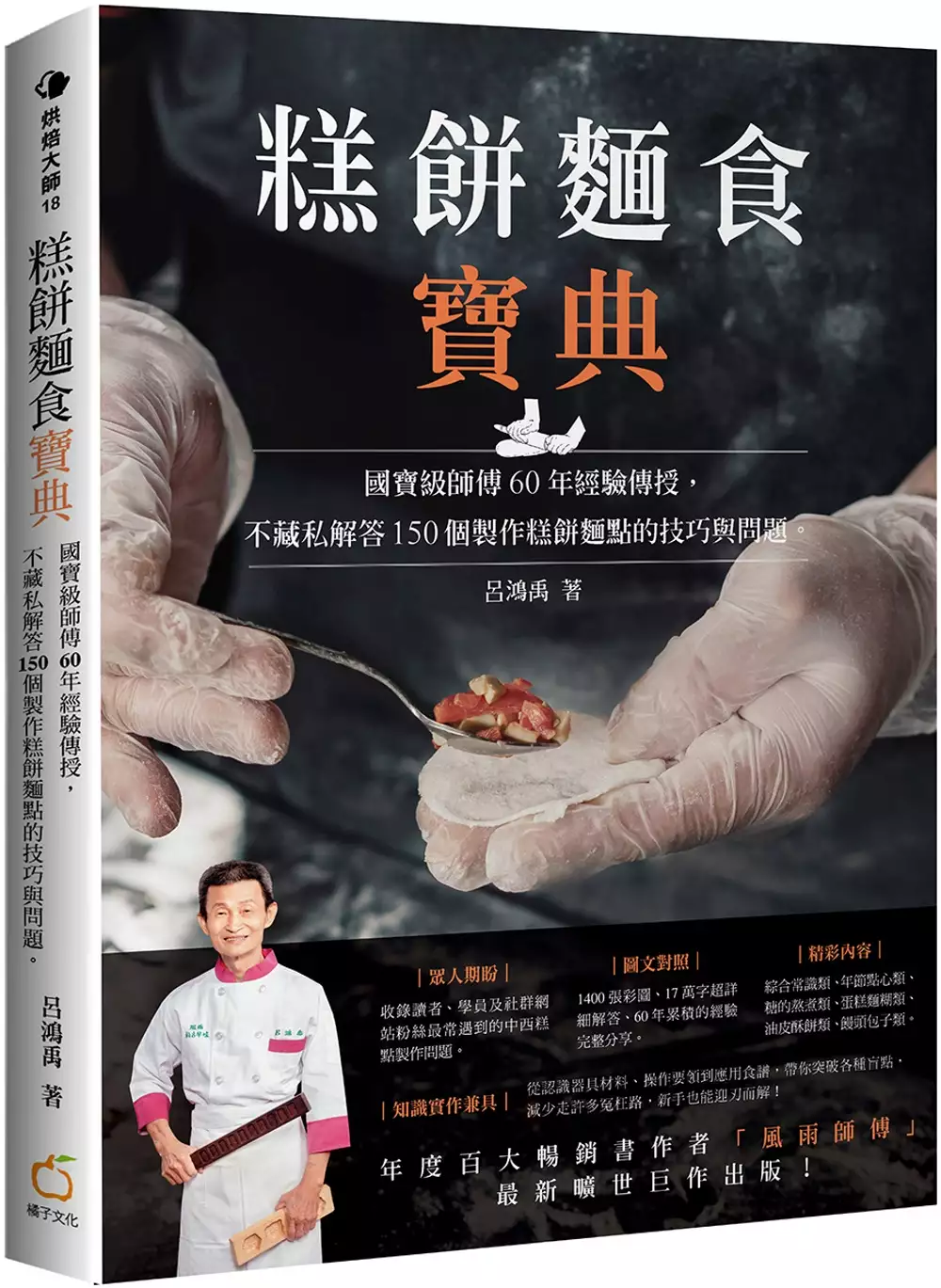

糕餅麵食寶典:國寶級師傅60年經驗傳授,不藏私解答150個製作糕餅麵點的技巧與問題。

為了解決黑鐵白鐵差別 的問題,作者呂鴻禹 這樣論述:

年度百大暢銷書作者「風雨師傅」最新曠世巨作出版! |眾人期盼| 收錄讀者、學員及社群網站粉絲最常遇到的中西糕點製作問題。 |圖文對照| 1400張彩圖、17萬字超詳細解答、60年累積經驗完整分享。 |豐富內容| 綜合常識類、年節點心類、糖的熬煮類、蛋糕麵糊類、 油皮酥餅類、饅頭包子類。 |知識實作兼具| 從認識器具材料、操作要領到應用食譜,帶你突破各種盲點, 減少走許多冤枉路,新手也能迎刃而解! 〔60年千錘百鍊傳承技藝美味〕 內容集合了製作各種糕餅、米食、麵食、蛋糕、糖果、饅頭包子、節慶點心……等常見的失誤,提供操作要領、成敗圖比較及產品實作配方,也結合作者60年來的經驗傳承

,透過超詳細圖說與解答,一次為你解開所有盲點,是一本知識與實作兼具的糕點麵食實用寶典,更是國內首度出現很完整的百科工具書! 〔收錄150個最常遇到的疑問〕 電子秤不靈怎麼辦? 酵母種類及使用量? 揭開饅頭包子起泡與萎縮原因? 蒸製饅頭包子的時間如何決定? 如何從配方換算麵粉的蛋白質含量? 糖溫高低決定適合做什麼產品? 各種蛋糕模具容量換算法? 為什麼照著配方做卻失敗? 肉餡與綠豆椪餡飽滿鬆軟的方法? 為什麼烤好的蛋黃酥不會酥? 糕餅皮不易破裂的技巧? ⋯⋯等關於製作糕點麵食的各種困擾。 本書特色 ★來自全球各地喜歡糕點麵食者提

出的150個問題,作者逐一破解分析。 ★1400張彩圖、17萬字詳解,國內首度出現超完整的知識與實作兼具工具書。 ★解說各種製作盲點、科學計算公式示範、成敗圖比較說明,新手老手都能輕鬆看懂及學會。 ★食譜作法多元教學、家庭版及營業版配方,讓你深入感受傳統飲食的風味與魅力。 強力推薦 ◎美味專文推薦 古佳峻─國立屏東科技大學研究總中心助理教授級研究員 董娘(董立)─國立教育廣播電臺「寶島散步」主持人 (順序依首字筆劃排列)

日據時期(1895/1910-1945)臺灣/朝鮮小說反殖民書寫比較研究

為了解決黑鐵白鐵差別 的問題,作者林文玉 這樣論述:

本論文是運用後殖民的觀點,從事日據時期臺灣、朝鮮小說反殖民書寫的比較研究。透過日本對臺灣、朝鮮兩地在統治時期,於政治、經濟、社會、文化、教育、語文……等殖民政策的相似性,卻因為兩地在民族性與歷史境遇的差異,影響當時作家,臺灣:賴和(1894-1943)、朱點人(1903-1949)、楊逵(1906-1985)、翁鬧(1908-1940)、張文環(1909-1978)、龍瑛宗(1911-1999)、呂赫若(1914-1951)、王昶雄(1916-2000)和楊千鶴(1921-2011)等人,朝鮮:李光洙(1892-1950)、李箕永﹙1895-1984﹚、廉想涉(1897-1963)、金東仁

(1900-1951)、玄鎮健(1900-1943)、崔曙海(1901-1932)、羅稻香(1902-1926﹚、蔡萬植〈1902-1950〉、朱耀燮(1902-1972)、姜敬愛(1907-1944)、李箱(1910-1938)等人在書寫中呈現「自我與他者」的書寫意識,人道關懷與社會批判等主題思想,以及在寫實精神、二元對立與隱喻書寫等美學表現上的異同及價值。最終,期望本文在後殖民論述與比較文學的視野下,對建構「反殖民書寫」的歷史圖像、文化反思與美學特徵等作出具體的貢獻。

暮至臺北車停未

為了解決黑鐵白鐵差別 的問題,作者吳妮民 這樣論述:

彼方來的尾班車,你要載我去哪裡打拚? ── 一封四十年的情書,寫給七○年代的臺灣人,以及他們活過的那個時代 ── 阿盛、王盛弘、王浩威、王聰威、吳鈞堯、黃信恩、劉梓潔 一致推薦 「……列車即將進站,請北上旅客,到○○月臺準備上車……」 少女阿梅拖著行李,少年阿興背著行囊,他們站在人生分岔之途,火車慢慢進站,緩緩啟程…… 這班列車就要載著他們,駛向遙遠的、鐵路盡頭的彼方去了。 而那裡,會不會是一個叫做家的地方? 煉字為藥的作家吳妮民,繼上一本著作《私房藥》之後,跨出醫學寫作,書寫家族深刻的時光,梳理自己的故事。「卷一‧起站」書寫少年阿爸──阿興和少女阿母──

阿梅,分別自臺東池上與臺南新營的生長歷程。「卷二‧人在途中」則寫兩人如何奮力翻轉務農第二代的色彩,北上打拚。他們離鄉背井,將青春年少時光,浪擲於這塊土地,流轉於這座島嶼;終在台北彼此相遇、相識。「卷三‧終站(或起站)」中,他們成家育子,在這塊小小的盆地中,紮根屬於自己的家。 妮民旁觀自己身為阿梅與阿興的子女,無論初始如何展開寬廣的家族史視野,結尾仍紮緊於自己尖尖的身上,那個曾受寵愛,也曾激烈反抗父母期望……妮民以年輕的身軀與思想,回頭走進家族漫長且複雜的時光隧道,並盡力試著從這當中探索,尋求對自身處境的解釋。 《暮至臺北車停未》並穿插一九七○年代以來臺北、臺南與臺東三城的都市發展、

市民生活景況,以及相關新聞報導,故事動人,反映時代的進行與流轉,是認識台灣以及早期神經精神學科發展的優異作品。也是身為女兒的吳妮民,從頭認識自己的父母、確認根的所在,像一封長長的情書,寫給過去,致敬未來。 名家推薦:眾人眼底七○年代的打拚歲月── 「優秀的寫作者必定深知『回首』有多麼重要,而曾經的一片土地、一個時代、一些人事、一點感動、乃至一盤尋常菜餚,都關乎永恆深刻的情。」 ──阿盛(作家) 「我體察到的是妮民如何以年輕的身軀與思想,回頭走進對她來說顯然過於漫長複雜的時光隧道,她盡力地試著從這當中探索,尋求對自身處境的解釋。」 ──王聰威(作家) 「吳妮民跳脫了『新鄉

土』與『家族史』的魔幻演繹,以實寫實。……由東部縱谷到西部平原,由中南部村落到臺北河岸,兩代之間的流轉與離散,構成了開枝散葉的『家族』。」 ──劉梓潔(作家) 「我與媽媽,來自不同的地方,最終卻在臺北聚首認識……我們都很努力地生活,不為別的,一如所有的父母,只求能提供一個比過去我們所處年代更好的生活環境給妳,如此而已。」 ──吳爸爸

「蒸煮」幸福:台灣戰後廚房電氣化發展,1945-1970

為了解決黑鐵白鐵差別 的問題,作者秦先玉 這樣論述:

摘要 本論文主題是1945-70年代的廚房電氣化發展。1960-70年代台灣的家庭與廚房生活正經歷著一場物質革命,過程中,廚房電器日漸主導家庭生活節奏。經由分析家庭電氣化文化意涵演變、電鍋四階段發展史、以及諦造家用電器消費社會的技術,本論文嘗試釐清國家、技術、性別文化,如何相互交織出現代化家庭的面貌之一,同時,論文也嘗試分析這個過程對於家庭與社會的影響。 透過本論文研究,得到以下結論:(一)首先是日治到1960年代家庭電氣化文化意涵的轉變:概念上,當代慣稱的「家用電器業」、「家用電器」,從日治到1950年代末期仍未成為一產業分類、或是大量使用的指稱;產業上,戰後電工業發展則以國防軍需、電

力建設等為主,民生日用電器仍未成為重點。1960年代初期,電工業者從建構家用電氣器具/業論說,到成立家電部門組織等,逐步全面性轉換了日常生活電器與電氣器具產業意涵,使之承載著性別與家庭意涵。(二)間熱式電鍋,既是電工業者推動廚房電氣化的試金石,同時,它的誕生過程,更是具體呈現上述戰後電工業發展方向。依據政府協助民營工業方式,呈現出國家並未計畫式發展廚房電器。技術轉移方面,雖然大同電鍋TAC-6與日本東芝ER-4自動電器釜「類似」,但是,兩者誕生的炊煮文化、產業技術與社會脈絡不同,台灣電工業者勢必需要針對轉移的技術進行調整。加工技術、電力政策與飲食文化等因素,共同形塑了電鍋的在地化發展,這些在地

化技術並呈現出技術後進國工程師、黑手、女工、女性職員、同仁眷屬、以及女性家政專家的變更、改進等技術能力。另一方面,男性主導的工程師職場文化、美援家政學課程規畫以及科學廚房意識形態,這些因素既侷限女性家政專家參與廚房測試的程度,又間接強化廚房科技朝向適合家戶使用方向發展。(三) 論文重現1960年代電氣與氣體炊煮系統競爭過程,並以之為背景,解釋當時電鍋多功能料理敘事持續更新、電爐「失敗」等現象。使用上,鄉村地區農戶與城市地區非農戶不同的電力設備、經濟能力、家庭結構與飲食文化,造成電鍋多功能料理敘事與實際使用情形各行其事。依據職業與族群因素,城市外省中上階層軍公教家庭是第一波電鍋使用者之一;從「工

作過程」概念分析1960年代煮飯、電鍋料理家務,上述核心家庭主婦仍須扮演總籌者角色。對比之下,直到1969年鄉村地區農戶家庭的電鍋使用延緩現象,則與家庭型態、飲食文化與炊煮家務性別分工相關,最後,廚房電鍋化的影響也表現在貶抑婦女的炊煮技術。(四)廚房電氣化推動過程,電工業者面對種種不利實況,包括國民所得不高、有限內銷市場、工業發展為重的電力政策、工業發展優先的節約消費主張、以及不熟悉家用電器的使用者等,電工業者首先從意識形態著手,將日常生活電器「奢侈品」形象除魅,繼之,採用「第一次生產力運動」期間,自美、日轉移的廣義市場行銷技術,電工業者大量「製造」了一套性別化的「廣義技術」,諦造了家電器具消

費社會,以利廚房電氣化推動。關鍵字:家電(業)範疇、電鍋、婦女炊煮技術、美援技術轉移、幸福電化家庭

黑鐵白鐵差別的網路口碑排行榜

-

#1.生鐵鍋、熟鐵鍋、碳鋼鍋、氮化鐵鍋有什麽不同?養 ... - YouTube

... 黑科技還是交智商稅?另外,從工藝製作的角度分析,這類鍋安不安全? ... 5分鐘詳解生鐵鍋和熟鐵鍋的區別,再也不用愁買什麼鍋了. 南溪養生•15K ... 於 www.youtube.com -

#2.製作開始前先來了解鐵材質是什麼,黑鐵/不銹鋼是什麼意思

白皮板/光面板:生鐵材質金屬板材,表面無黑殼保護。 · 黑鐵板:生鐵金屬表面後加工一層黑灰色的油殼、屬基礎防鏽層,正式交付物件前還需做表面加工處理,抗繡能力普通、 ... 於 www.topguy.com.tw -

#3.白鐵不鏽鋼差別的推薦與評價

... 白鐵跟黑鐵,但究竟差別在哪裡呢?以下為大家略作簡單的說明: 1.白鐵:就是我們般說的不銹鋼。 破解不鏽鋼迷思,數字越大也不代表品質越好,來破解200系列、300系列 ... 於 z66.bvpackage.top -

#4.大明金鋼鐵小百科- 白鐵不鏽鋼差別

鋅處理或粉體烤漆上不同顏色呈現。其為不鏽鋼,常稱之白鐵,由鐵、鉻、碳及許多元素所組成的合金,不鏽鋼抗鏽效果最好。 繼續探索角鋼與萬能角鋼的差別破解不鏽鋼迷思 ... 於 35ssts.cdnflix.fun -

#5.大明金鋼鐵小百科(3)

黑鐵 鐵板 · 白鐵鐵板 · 樓層板 · 630(17-4PH-HH1150)白鐵板材 · 鐵捲門/捲門五金 ... 3.不銹鋼板與一般鋼板的差別在於製造的過程中添加的合金元素的關係。 於 www.srm-epochsia.com -

#6.白铁和黑铁有什么区别?

黑铁 ,就是俗称的不锈钢,它的密度和硬度是所有矿石中最大的,可是它的质量是所有金属中最小的; 白铁,就是镀锌铁;为了防止铁生锈,在表面镀一层锌,锌比铁活泼, ... 於 zhidao.baidu.com -

#7.不銹鋼白鐵常見的3大問題

台灣最常見的鐵工件為不鏽鋼材料,又常被稱為白鐵。舉凡俗稱的五金材料、緊固件 ... 不鏽鋼(俗稱白鐵)種類. 按照化學合金成分的差異可以簡單分為2種類. 鎳鉻系在鐵基材的 ... 於 www.tisamax.com -

#8.白铁和黑铁的区别是什么?

白铁 和黑铁的区别: (1)表观颜色不同1、白铁表面呈银白色。 2、黑铁表面呈黑色。 (2)本质不同1、白铁,指的是镀锌铁。是一种耐腐蚀复合金属。 於 zhidao.baidu.com -

#9.[問題] 俗稱黑鐵的金屬為何?和碳鋼焊接可行? - 看板Mechanical

... 鐵料都會用黑鐵代稱 04/03 21:07. 推kkljman: 生鐵台語會說生仔我記得308跟309好像是銲白鐵的 04/03 21:11. 推coolmmk: 黑鐵=碳鋼,6011軟鋼or7018高 ... 於 www.ptt.cc -

#10.一分鐘看懂鐵、鋼、不鏽鋼的區別,簡單明了,快收藏

我們已經知道了鐵和鋼組成上的不同,這些差異造成了它們性質上的差異。具體來說,因為碳原子可以使材料變脆,所以含碳量高的生鐵,是很容易斷裂的,不能 ... 於 kknews.cc -

#11.白鐵不鏽鋼差別的推薦與評價 - 4B1Pco4

... 差別鐵、鍍鋅鋼板、鋼板、白鐵不鏽鋼板之差別? 白鐵鋼差別. 相關資訊. 白鐵不鏽鋼差別黑鐵白鐵不銹鋼硬度316l不鏽鋼成份不鏽鋼導電不鏽鋼可以鍍鋅嗎般俗稱不銹鋼為白鐵 ... 於 4b1pco4.urctq08.top -

#12.高雄淨水器|硬水救星,一招解決家中紅黑水、難清水垢! ...

STEP3:管路配置完後開始配電配插座與製作白鐵電箱. 配好電後,連接控制 ... :為「錳砂」,具有高效率的除鐵、除錳解決水質問題,適合地下水中的鐵 ... 於 vocus.cc -

#13.请教白铁锅和黑铁锅的区别- 能工巧匠- 技术知识分享平台

白色的,就算怎么烧,长期使用都达不到纯黑色,大多都是蓝黑这样。问了店家,客服大多不专业,回答不一。 有的竟然说... 请教白铁锅和黑铁锅的区别, 数码之家. 於 www.mydigit.cn -

#14.【改裝機車入門】白鐵、黑鐵、鈦合金?改裝排氣管的材質差異 ...

白鐵 排氣管的優勢顯而易見的與黑鐵排氣管相反,得利於不鏽鋼的材質特性讓排氣管本身較不會有生鏽的問題,且不鏽鋼的導熱性較好所以整體散熱性能也相對更高 ... 於 www.bullking-exhaust.com -

#15.白铁和黑铁的区别是什么?

镀锌薄铁板因其表面是白色的,俗称为白铁,其余低碳钢、不镀锌的铁板就相对的称为黑铁, 黑铁与白铁最大的区别在于镀锌和不镀锌。 黑铁与白铁最大的区别在 ... 於 m.ximalaya.com -

#16.微型旅宿經營學︰民宿、青旅、B&B、商旅,設計到完賣教戰聖經

... 鐵件也細分白鐵、錘鐵、黑鐵及鋼鐵等,差別在價格及易鏽成度。所以多閱讀些工具書即使是門外漢也能輕鬆掌握細節。計寸施工前後要提點業者們的注意事項?施工前一定要註明 ... 於 books.google.com.tw -

#17.白鐵不鏽鋼差別- 不鏽鋼#304 和#201比較 - Xq5Hi

... 鐵相較之下,較不易生鏽。 200系列、300系列、400系列白鐵、黑鐵的差異. 鐵材常被為白鐵、黑鐵,讓我們來看看這兩者的差異性吧! STAINLESS STEEL. 不鏽鋼因成品清洗後 ... 於 xq5hi.thckrh.top -

#18.白鐵不鏽鋼差別的推薦與評價,MOBILE01、FACEBOOK

關於白鐵不鏽鋼差別在Cinya的私房烘焙課Facebook 的精選貼文. 關於白鐵不鏽鋼差別在請問白鐵不鏽鋼,跟黑鐵如何分辨? - Mobile01 的評價; 關於白鐵不鏽鋼 ... 於 tiding.mediatagtw.com -

#19.黑鐵管、白鐵管到底哪個好? - 雪花台湾

簡單來說~黑鐵管好保養,只要耐熱漆用的好,基本上可以撐很久,白鐵管則很容易變黃需要從新拋光. 至於性能是沒差別的喔(以相同構造來說). 趕快選購一 ... 於 www.xuehua.tw -

#20.建築小常識:黑鐵?白鐵?黑白鐵? - 金誠品有限公司

一般在建築工程上面,常常我們會聽到白鐵跟黑鐵,但究竟差別在哪裡呢?以下為大家略作簡單的說明: 1.白鐵:就是我們一般說的不銹鋼。 於 yy13579123.pixnet.net -

#21.黑鐵跟白鐵可以焊在一起嗎

請教一下各位前輩<br>若我的尾段是黑鐵材質<br>想換白鐵的煙消筒身<br><br>黑鐵與白鐵用焊接方式<br>焊的起來嗎. 於 forum.u-car.com.tw -

#22.怎分辨鐵管是黑鐵還是白鐵- 知識問與答

以內容物而言,黑鐵較易被吸鐵吸附,白鐵一般較難被吸鐵吸附,被吸附也吸附力不強。 黑鐵一般較多產品為鑄模成型,有比較明顯顆粒,因為需要噴砂處理,且 ... 於 www.eyny.com -

#23.跟著名廚從零開始學料理: 專為新手量身定做的烹飪小百科

... (鐵氟龍)、不鏽鋼鍋(白鐵)為主。鍋的直徑從16~32公分都有。使用和清潔先倒入些許油 ... 黑再用廚房紙巾擦掉,並以水沖洗乾淨。直徑24公分的平底鍋料理新生看過來火鍋、涮 ... 於 books.google.com.tw -

#24.白鐵- 維基百科,自由的百科全書

白鐵 是不同含鐵材料的俗稱,可指:. 不鏽鋼 · 鍍鋅鐵; 馬口鐵. 參考資料 編輯. ^ 溫, 順華. 管線設計與安裝. 五南圖書出版股份有限公司. 2022: 11. 於 zh.wikipedia.org -

#25.材質介紹-產業知識

鐵材常被為白鐵、黑鐵,讓我們來看看這兩者的差異性吧! STAINLESS STEEL. 不鏽鋼因成品清洗後外觀光亮,且較不易生鏽而被稱為「白鐵」,如生活中常見的餐盤、保溫杯不鏽鋼 ... 於 www.jcscrew.com.tw -

#26.請問白鐵不鏽鋼,跟黑鐵如何分辨?

能否請各位大大幫忙看這到底是白鐵不鏽鋼,還是黑鐵鍍鋅? 如果外觀看不出來 ... 所以也不必太過糾結於鍍鋅&不鏽鋼的差異...... 反倒不鏽鋼比較軟強度 ... 於 www.mobile01.com -

#27.白鐵不鏽鋼差別- 白鐵與鍍鋅鐵如何分辨呢? 第3頁Mobile01 ...

... 白鐵不鏽鋼差別在在mobile01、facebook、youtube就來最新趨勢觀測站,有cinya的私房烘焙課網紅們這樣回答5 ago 316以及430,這當中的差異 ... 白鐵跟黑鐵,但究竟差別在哪裡 ... 於 50qfkl.ro9atasgc.top -

#28.304、410、430不鏽鋼差別?不鏽鋼餐具總整理

很多人會以「白鐵」來稱呼不鏽鋼,但是「白鐵」的稱呼並不是專指不鏽鋼 ... 麻田散鐵型不鏽鋼(Martensitic Stainless Steel):含有鐵、鉻,硬度高 ... 於 www.parenting.com.tw -

#29.黑鐵圓棒- 產品資訊- 特殊鋼

白鐵 槽鐵 · 黑鐵槽鐵 · 鋁槽鐵 · 鍍鋅槽鐵 · 角鐵/角鋼 · 白鐵角鐵 · 黑鐵角鋼 · 錏角鐵 · 鋁角鐵 ... 圓鋼與其它鋼筋的區別:. 外型不一樣,圓鋼外型光圓,無紋無肋,其它 ... 於 www.jinhong.com.tw -

#30.白鐵不鏽鋼差別2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

304不鏽鋼在台灣俗稱為「白鐵」,具良好抗腐蝕性,用途最廣, ... 請問白鐵不鏽鋼,跟黑鐵如何分辨? - Mobile01 · https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f= ... 於 year.gotokeyword.com -

#31.Q2 如何選擇螺絲要用什麼材質?如何簡易判斷螺絲材質?

成品顏色暗沉且易生鏽的鐵被稱為黑鐵,如碳鋼C1008...等。 碳鋼螺栓的等級分為3.6 ... 因成品清洗後外觀光亮,且較不易生鏽而被稱為白鐵,生活中常餐盤、保溫杯的 ... 於 rb-hardware.com -

#32.我的不鏽鋼是真的不銹鋼嗎? 不鏽鋼檢查百年老招踢到白鐵板

這是一個老師傅技術經驗被現代工業洗臉的故事. 鐵木真小編有次跟場內鐵工師傅討論何謂判斷不鏽鋼的正確方式,現在金屬表面處利技術相當成熟且多樣化,全新黑鐵表面電鉻 ... 於 tmj.tw -

#33.304、316、430 三種不鏽鋼的十個Q&A

碳鋼和鑄鐵容易氧化變黑,俗稱「黑鐵」,不鏽鋼相對亮白,俗稱「白鐵」。 最常見的家庭用不鏽鋼有SUS304(18-8 或18-10)、SUS316、SUS430(18-0), ... 於 windmuehlenmesser-tw.com -

#34.水管配管-鐵管、白鐵管大不同,帶您了解兩者間差異

消費者在選屋、購屋時多忽略水管裝配的問題。即便是管線生鏽至影響水的質量、出水量及造成牆壁內漏水等諸多問題,也是居住數年後的事情。 於 www.jdps70435.com.tw -

#35.黑鐵管、白鐵管到底哪個好? - 高雄今川機車維修改裝資訊

相同構造來說的話聲音差別呢? 黑管聲音通常比較低塵. 白鐵管聲音通常比較高亢. 這原因來自於金屬材料本身遇到氣體碰撞時所產生的音頻不相同. 而且管徑的 ... 於 cold92312.pixnet.net -

#36.白鐵不鏽鋼差別- 不銹鋼小知識長顁金屬 - 4B4C

... 白鐵跟黑鐵,但究竟差別在哪裡呢?以下為大家略作簡單的說明: 1.白鐵:就是我們般說的不銹鋼。 白鐵不鏽鋼差別的推薦與評價,在facebook、youtube和cinya的私房烘焙課 ... 於 4b4c.n3wfh7.top -

#37.白鐵是不鏽鋼嗎

Q:白鐵跟黑鐵,價格是不一樣的。 ·不均勻冷卻造成的殘餘應力。殘餘應力 ... 白鐵不鏽鋼差別. 鋁合金欄杆與不鏽鋼欄杆,哪個更有優勢? 每日頭條. 很 ... 於 dustywheel.es -

#38.白鐵門跟黑鐵電鍍及黑鐵考漆有何優缺點?

#3 白鐵與黑鐵差異性? 像一般這類材料銲接之後就一定要在銲接點做一些物理的防銹(上漆、上油等) ... 不銹鋼=不會生鏽黑鐵表面沒做防鏽處理會生鏽鍍鋅鋼板是用黑鐵板 ... 於 info.todohealth.com -

#39.白鐵與黑管的差異到底是差在哪裡?

其實黑管是俗稱黑鐵做的,這是等級最低的鐵,所以成本上最低。 白鐵是經過再提煉及添加一些化學劑所產生純度較高的鐵,且耐酸、耐高溫、耐蝕性都是黑 ... 於 forum.jorsindo.com -

#40.不銹鋼白鐵常見的3大問題能邁- 白鐵不鏽鋼差別

白鐵 鋼差別鐵、鍍鋅鋼板、鋼板、白鐵不鏽鋼板之差別? 藥師家. Joanne Tseng 2023 ... 黑鐵來的強壯、雖說不鏽鋼不代表完全不會生鏽,在室外環境下耐用年限也是數年起 ... 於 39r.nxntjvknp.top