龍山寺拜拜時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天寫的 淡蘭古道:百年里山的長路慢行 和鄭接黃安培得的 出神入話:接地氣映人心的台灣民間信仰都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【台北景點,龍山寺】交通怎麼去 如何正確求籤/神明參拜順序 ...也說明:但特別的是,溫蒂會稍微跟大家講解一下如果要求籤的方式從龍山寺捷運站出來後有許多流浪的狗狗, ... 不過因為溫蒂去的時間很早,無法等到晚上的夜市開始.

這兩本書分別來自晨星 和經典雜誌所出版 。

佛光大學 管理學系 陳志賢所指導 張明華的 初探無形文化資產對宗教旅遊動機與宗教旅遊效益之研究-以宜蘭縣二結王公廟為例 (2020),提出龍山寺拜拜時間關鍵因素是什麼,來自於無形文化資產、宗教旅遊動機、宗教旅遊效益。

而第二篇論文國立高雄師範大學 視覺設計學系 洪明宏所指導 王智功的 臺灣廟宇環境標識系統更新設計-以車城福安宮為例 (2018),提出因為有 車城福安宮、廟宇格局、標識系統的重點而找出了 龍山寺拜拜時間的解答。

最後網站龍山寺幾點開 - 美利登則補充:龍山寺拜拜時間 ; 三月七日登龙尾山寺原文|翻译|赏析|朗诵|拼音- 古诗词曲网; 龙岩市新罗区热门景点推荐龙岩市新罗区十大著名旅游景点-。 山寺造句_用 ...

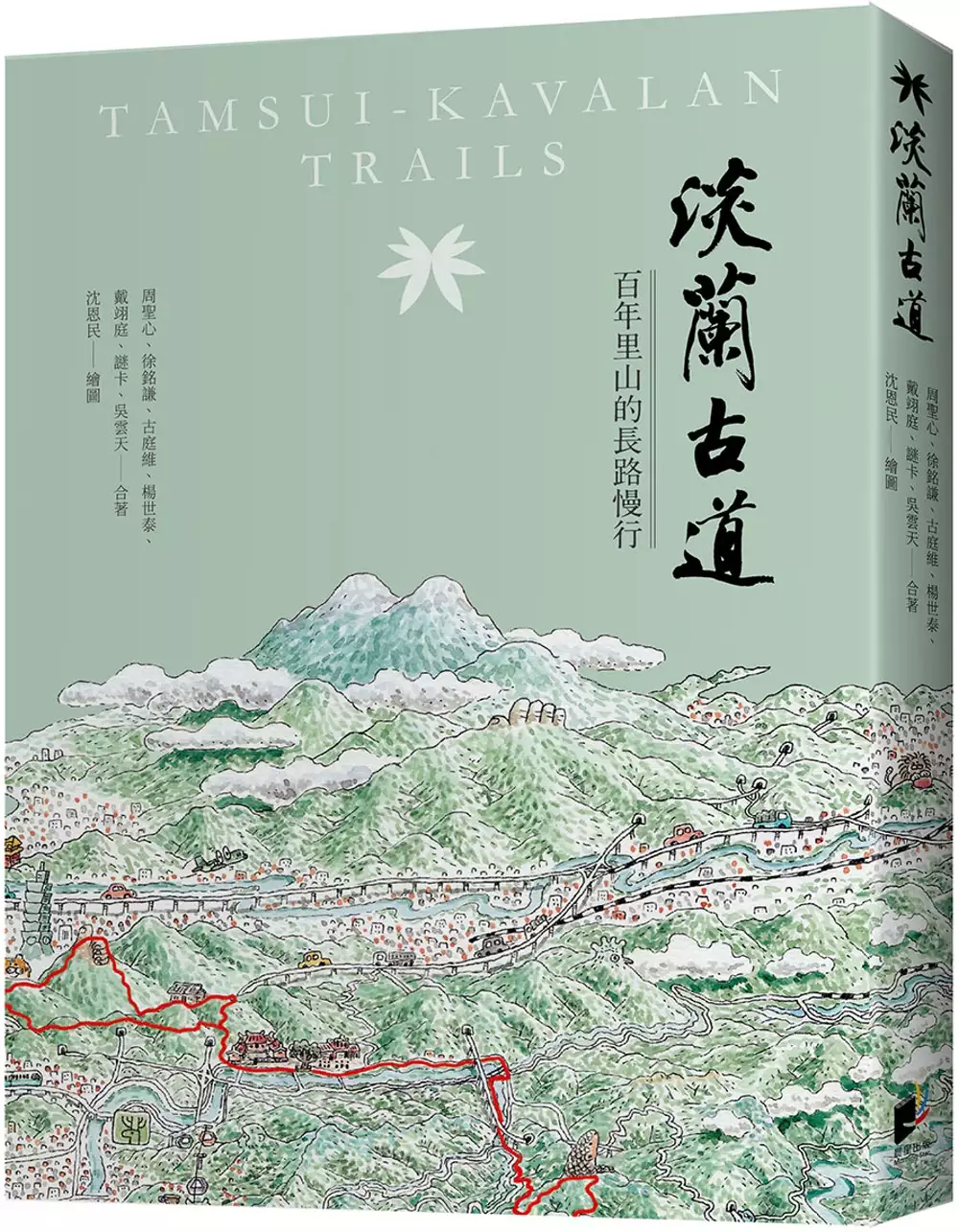

淡蘭古道:百年里山的長路慢行

為了解決龍山寺拜拜時間 的問題,作者周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天 這樣論述:

歷時六年公私協力,從選線、定線、串聯、命名, 這條總長超過200公里的淡蘭古道,正以嶄新面貌重現臺灣古道百年風華。 淡蘭古道全路徑,貫穿數十條古道秘境,見證臺灣百年歷史,可謂臺灣聖雅各之路,又稱臺灣朝聖之路。 本書以北中南三大篇章,開啟臺灣淡蘭古道穿越百年之旅。 ◆兩百年北宜交通史的身歷其境:淡蘭古道北路 ◆先民墾拓的淡蘭百年山徑:淡蘭古道中路 ◆百年茶聖之路:淡蘭古道南路 並透過「職人誌」介紹在淡蘭古道上默默耕耘的在地達人, 「手作步道」篇章,呈現承襲先民的百年古道修築工法,透過手作重新修護淡

蘭古道, 期待以最質樸之古道面貌,重現臺灣的自然生態之美。 本書特色 1.完整收錄淡蘭古道北路、中路、南路路徑,及近十位知名登山達人的淡蘭古道長距離步道之人文歷史第一手報導。 2.特邀金鼎獎山岳繪者沈恩民繪製全彩登山立體地圖,讓讀者能一眼看清登山路徑旁的建築物或山林樣貌。閱讀本書有如走入3D登山書,提前感受走在淡蘭百年山徑中的奇妙氛圍。

龍山寺拜拜時間進入發燒排行的影片

台北市萬華艋舺青山宮主祀靈安尊王,每年農曆10月23日為靈安尊王誕辰遶境盛會,被喻為「艋舺大拜拜」、「艋舺小過年」。今年逢建宮165週年,廟方規劃今年遶境活動重現85年前北港媽祖朝天宮媽祖「參贊艋舺青山王祭」的盛況,恭請北港朝天宮,再續85年盛況。

艋舺青山王祭典日為農曆10月23日,農曆10月20日、21日為「青山王暗訪」夜間遶境,農曆10月22日為「正日繞境」,兩者合稱為「迓青山王」。青山宮暗訪暨遶境祭典起源,相傳因瘟疫而起,青山王於妖魔鬼魅出沒的夜間出巡,藉此驅除瘟疫,之後成為艋舺盛事。

青山宮董事長黃清源說,今年青山王祭典從12月3日至12月5日,最後一天晚間9時30分將邀請市長柯文哲參與西門町成都路藝陣拜壇衝轎活動;這也是艋舺地區一年一度最大的信仰盛事,也是北台灣極少數在冬季舉行的神祇遶境活動。

今年青山宮將重現85年前北港媽祖參贊的盛況。黃清源說,青山宮在當年北港朝天宮媽祖下車的萬華車站搭建聖壇,並依古禮接駕洗塵,此外,白沙屯拱天宮、新莊地藏庵、四湖參天宮、淡水清水巖祖師廟、大甲聖母宮、雲林麥寮媽祖廟等七大廟神尊將駐駕萬華,艋舺境內各宮廟也舉辦祭典遶境祈福,堪稱北部廟會最大亮點。

台北市副市長蔡炳坤說,他上任第一天,市長柯文哲告知青山王祭的夜巡暗訪是全台灣宮廟活動唯一在夜間舉辦遶境的活動,是台北重要的宗教文化盛事。他表示,今年自11月青山王祭開始,接下來北市府將推萬華區的系列活動,持續到明年3月,包括青山王祭、城西生活節、艋舺拼場系列展演,西門町商場也將引進八處國際IP,並搭配台北燈節在萬華,一直到明年3月7日,長達4個多月時間希望國人到台北消費及旅宿。

初探無形文化資產對宗教旅遊動機與宗教旅遊效益之研究-以宜蘭縣二結王公廟為例

為了解決龍山寺拜拜時間 的問題,作者張明華 這樣論述:

休閒旅遊已成為國民的生活一大部分,交通便利使得宜蘭縣市區或者偏鄉部落湧進大量的遊客。台灣宗教發展興盛,寺廟超過一萬一千多座。並且,國人在節慶時節時常闔家走訪寺廟,產生很明顯的宗教旅遊效益,此為本研究之主要動機。因此,如何善用在地之無形文化資產特色及豐富歷史資源,滿足遊客之宗教旅遊動機並享受宗教旅遊內涵與旅遊效益為本文之目的;在宜蘭縣有6個縣定無形文化資產民俗類,其中3個與廟宇有相關,本研究以保有二百餘年傳統祭祀科儀,且被指定為無形資產的宜蘭縣五結鄉二結王公廟為研究對象。首先,透過相關文獻回顧,依據無形文化資產,宗教旅遊動機、宗教旅遊效益與未來規劃發展來設計半結構式問卷。其次,本研究採用深度訪

談方式對專家和信眾進行訪問,以進行資料的蒐集與分析。依據訪談內容之逐字稿分析,建立宗教旅遊動機與宗教旅遊效益之節點與命題。研究結果發現,在Nvivo分析編碼於無形文化資產中,節點以跳過火的次數為最多,其次為抓乩童,本構面得出二個命題。當地專家認為王公廟的文化資產是有著豐富內涵,其特殊性不但獲得宜蘭縣文化資產認定,同時也是全國社區總體營造的典範,以上二者皆屬於無形文化資產的範疇。宗教旅遊動機中,節點以拜拜與祈求次數為最多,其次為還願,本構面亦得出二個命題。宗教旅遊效益中,節點以心靈次數為最多,其次為舒壓,本構面得出五個命題。未來規劃發展,節點以年輕人為最多,本構面得出一個命題。共得出十個命題。此

外,重建新廟是當地民眾高度期待的盛事,進而使遊客進到新廟參拜,感覺心曠神怡、祥和自在,此一宗教旅遊效益可提供給廟方以及後續研究者參考。

出神入話:接地氣映人心的台灣民間信仰

為了解決龍山寺拜拜時間 的問題,作者鄭接黃安培得 這樣論述:

二○二○年伊始,經典雜誌撰述鄭接黃,啟動【出神入話】專題,與攝影安培淂(Alberto Buzzola)投入採訪與寫作。同年三月,台灣疫情方興,首篇〈瘟與神:與自己的恐懼和解〉於《經典》刊載,緊扣社會脈動與平易敘事,以及深刻多采的紀實影像,深深吸引讀者目光。一路走來,直到二○二一年十二月號的〈宛如神在:香爐、彩繪、輦轎〉,系列報導恰已走過近兩個年頭;期間探討了媽祖、土地、瘟神、生育、醫療、幽冥、文昌、財神等與民間日常休戚相關的信仰主題。 一個成長環境不離宮廟、以貼近在地向世人傳遞民間信仰美善為職志的文字報導者;以及來自義大利、儘管定居台灣超過二十年但對於民間信仰一知半解卻傾注心力記錄

的外籍攝影師;共同譜寫出這座島嶼人神共生的有情世界。信仰深根於土地,融入常民的血液之中;神明不在九霄雲外,而是在人間。本書具現台灣民間信仰敬天愛地、護惜土地的初心。 ⊙本書收錄2021年第四十五屆金鼎獎雜誌類攝影獎作品 專文推薦 ⊙李豐楙(政治大學名譽講座教授)、林美容(中研院民族所兼任研究員) 李豐楙 如何文圖並茂、創造高可讀性?彰顯新世代的田野採訪,文字作者的鄭接黃,既以文藝訓練展現其創意,也蘊含著斯土斯民的人文關懷。而《經典》的殊勝就是搭配攝影師安培淂,這位義大利籍攝影師以外籍之眼,所觀所拍都是一般所見的,卻因習焉而不以為意,反而老外別具隻眼而另有所見。 細讀

報導與攝影,感覺《經典》創造了新的美感、新的知識傳遞。民俗/民間宗教的報導,學者或歷史研究或田野調查,不管其學科出身都較為嚴謹、制式,也就顯得嚴肅,也較為小眾。而民俗、信仰乃屬民眾生活的一環,理應可以通俗、平易,這就是系列專題的亮點所在。 林美容 本書的書寫有它的活潑性與動態性,但是作者會把這種種民間信仰的樣態,帶入台灣社會發展的各種脈絡來思考,這是很難能可貴的。應該也是作者的用心所在,信仰有其文化傳統,但反映的畢竟是此時此地台灣人的宗教心。 希望藉著接黃這本《出神入話》,把民間信仰當作流行文化的跟隨者,或是期望對自身信仰文化傳統有所理解的讀者們,都可以在此書找到他們相應的共鳴。

作者簡介 鄭接黃 中國文化大學中文系文藝創作組畢業。曾任經典雜誌撰述。 有很多想做的事,也很愛睡覺,所以很會作夢。喜歡台灣民間信仰,童年生活場景是宮廟。喜歡台語,書寫與說話,都試著讓台語融入生活。喜歡當一名編輯,也喜歡寫作,認為所謂的「編輯寫作魂」就是:我多想大聲、用力地告訴你,這個世界因為有了這些人事物,總算有些特別,有些,不一樣了。 【攝影】安培淂 義大利出生,旅遊過上百個國家,定居台灣至今超過二十年;現任經典雜誌攝影召集人。攝影作品多次入圍國內外獎項,並曾獲2006年SOPA亞洲卓越編輯獎、2011年金鼎獎「雜誌個人獎」最佳雜誌攝影,以及2012年吳舜文專題新聞

攝影獎。更以本書攝影作品榮獲2021年第四十五屆金鼎獎雜誌類攝影獎。 推薦序 具現信仰的實態與時態/李豐楙 與時俱進的信仰共鳴/林美容 自序 我與台灣道教的奇遇/安培淂 緒言 映照人心的理解/鄭接黃 台灣 有神隨行 共渡到同行——現代傳統的媽祖信仰 畏瘟而敬神——和解恐懼的王爺信仰 街頭與巷尾——智慧經驗的土地信仰 人生 代代循環 求籽為種生——父母心路的生育信仰 醫生也醫心——兼顧身心的醫藥信仰 事死如事生——生死相銜的幽冥信仰 想望 普世追求 盈虧和圓缺——緣分來去的婚愛信仰 功名與利祿——熙攘凡塵的名利信仰 動物有夠神——有情世間的動物信仰 遍在 神形神通 神來遣兵將——守戒律

傳將藝的粧將 神是眼前人——介於人神之間的乩身 神形映人心——香爐、彩繪、粧佛、輦轎 宮廟走訪誌 跋 讓自己長大 推薦序 具現信仰實態與人文關懷/李豐楙(政治大學名譽講座教授) 有一天打開電腦,看到署名「鄭接黃」的電郵索序,一看《經典》出刊已達二百八十期,在行內理應有相當的知名度,慚愧的是退休以後,這本雜誌的訊息感覺陌生。過了一段時間後又來第二通電郵,表達他的意願,我想「出神入話」既是系列專題,一定有看頭!就表明想看看報導,結果很快接到了一大包,既有複印,還有精美的《經典》雜誌第二八○期。 「該如何看?」第一個念頭後,翻到雜誌的廣告頁,發現十二、三篇編排成型,「即將集結成書

」。 作為老田野的一員,將十三篇在書桌上攤開,按照興趣和理解加以分類,就浮現一個民俗信仰的清晰圖像。 而後一篇篇閱讀,才了解撰稿者的文筆,與攝影者安培淂(Alberto Buzzola)相與配合,在採錄許多宮廟的活動中,廣泛採訪相關人士與民俗專家,而後者幾乎都是我熟識的青壯代,這些民俗精英代表了新世代的聲音,於是欣然動筆寫就此序。 任何作者既在刊物陸續發表,如何編排結集?必有作者的寫作因緣,也就代表先後有序的「寫法」,而我逆反閱讀的經驗則是讀者立場,這種「讀法」顯得自由自在,彼此相遇就會迸發火花。 在這個過程中各有樂趣,我的讀法就是將十三篇分作四組。 第一組始於因

應當前新冠肺炎的世紀性瘟疫,在恐怖的氛圍中重溫/見〈瘟與神〉(編按,本文所見篇名皆雜誌原刊,實際成書篇名多已不同),故列為第一篇見證一個時代。在台灣定期性的迎王區,台江內海舊區的醮祭傳統之一,就是王爺配合保生大帝,在〈醫生醫心〉中接續醫神,則兩位神明既行瘟亦解瘟;這就是「西港仔香」常見的「千歲爺巡掃,媽祖蔭香路」,一則嚴威之極;另一則是母神慈悲,在〈渡與行〉相互搭配,如是撫慰人心的茫然。 第二組從民間諸神作出抉擇,相較於第一組多大神大道,不宜忘掉的,除了文昌帝君和財神,在「朝封」與「道封」之外,還有許多的小神小道,通常不容易被論列,即如陰祠與賭博求財,在〈功名與利祿〉中存在著曖昧關係。同

樣也具有財神性質的土地公,加上客家地區另一「伯公」之稱的,就是在「福德正神」之名下,象徵有土斯有財、有福斯有德,也就是〈街頭巷尾土地公〉;同樣也是位階不高,卻又不可或缺的就是〈動物好神〉,除了各廟俱有的虎爺,還包括一干動物崇拜,即反映有情世界的眾生相。 在台灣諸神信仰的存在,還包括屬於生命禮儀/俗而可歸為第三組的:始於締結良緣的月下老人信仰,〈因為愛情〉而男女好合,從而「合兩家之好」,這就是和合之神。一旦婚嫁就會祈求的,在〈求籽種生〉中先是註生娘娘、入花園顧花欉;而後就交由護佑之神陳夫人/三奶夫人,共同職司過關度限的囝仔關;直到「作十六歲」才拜謝七娘媽,而象徵出鳥母/婆姐間,如是種種概屬

生育信仰範圍;最後必須面臨的就是生命的終極關懷,在〈知死之生〉中的三教合一,既有喪葬禮俗,也有道教拔度、佛教作功德,幽冥信仰大家有份/分。 第四組則圍繞諸神信仰而展開的,從如何賦形的靈力具像化,這個過程既有〈神形人心〉的神像雕刻,也有〈宛如神在〉的香爐、彩繪及輦轎,藴含著民間藝師的諸般技藝,其中藴藏著許多故事;最後神像、輦轎的出場,則可以分別內外,內則〈乩身〉,作為神明的代言人,從採生童到成乩,既可問事也可問病,在神人之間擔任媒介;而對外則是地方神明的出巡,既有儀仗也有神將,神明的職司就是乘御神轎出巡繞境,各式陣頭中常見的神將,從八家將到官將首俱是,仿效帝制王朝的鹵簿展現威儀,既可驅邪逐

祟,也能安鎮一方,各地各自傳承文武技藝,養兵千日用兵一時地展演。 在《經典》的「出神入話」系列報導中,如何文圖並茂、創造高可讀性?彰顯新世代的田野採訪,文字作者的鄭接黃,既以文藝訓練展現其創意,也藴含著斯土斯民的人文關懷。而《經典》的殊勝就是搭配攝影師安培淂,這位義大利籍攝影師以外籍之眼,所觀所拍都是一般所見的,卻因習焉而不以為意,反而老外別具隻眼而另有所見。正因如此,在他的鏡頭下見人所未見,證據就是又得獎:第四十五屆金鼎獎的「攝影獎」,也入圍圍第二十屆卓越新聞獎的「系列新聞攝影奬」。 細讀報導與攝影,感覺《經典》創造了新的美感、新的知識傳遞。民俗/民間宗教的報導,學者或歷史研究或

田野調查,不管其學科出身都較為嚴謹、制式,也就顯得嚴肅,也較為小眾。而民俗、信仰乃屬民眾生活的一環,理應可以通俗、平易,這就是系列專題的亮點所在。 多年來出入田野,既有機會得見前行代,也與諸多青壯世代一直有縁,感覺這個文化領域與時俱變/進。若按照儒家古典的禮學規律:禮意不變,而禮文(儀式)、禮器可變,時空既異,儀式與禮器則隨之而變,如此才形成各代的特色。 當今台灣面臨劇烈的社會變遷,其實連禮意也有些變動,何況是儀式、儀具及行動。我們認識的神明其實具有多面性/千面性,但無論如何變,仍不離其本:一種亙古不變的精神。所以台灣在華人世界中護衛的,就是保留良好的文化價值,這一塊寶地的神明與民

同在。既有機會先睹為快,感慨既有斯土也有斯神,此中神道有可觀者焉。 在《經典》所展現的,從採訪報導、攝影記錄,乃至編排方式,都是屬於這一世代;所見所聞既有所同,但可貴的是具現當今實態,故特別表而出之,希望共同珍惜、見證一個聖與美的世界,是以為序。 與時俱進的信仰共鳴/林美容(中研院民族所兼任研究員) 《出神入話》是鄭接黃撰寫的有關台灣民間信仰的文章,先後刊登在《經典》上,並且在大愛台「經典.TV」節目播出,文字加影像,以電視之大眾媒體的方式,已與社會大眾進行了全方位的交流。如今,結集出書應該是對文字作者很大的一種肯定,因為書籍作為平面媒體的一種展現方式,持續性會更久,更能長期地吸

引讀者做深度的閱讀瀏覽。所以,首先要恭喜接黃,努力有成,可以把自己費心費力去蒐集資料,進行田野調查,以及訪問專家學者,進而撰寫出來的有關民間信仰的瞭解與體會,與廣大的讀者分享,這是可喜可賀的事情。 我長年研究台灣民間信仰,理解到台灣人透過地方社區,對於天地神鬼的共同祭祀,所形成的祭祀圈,以及透過區域性的祭典組織所形成的信仰圈,建構了台灣漢人地域社會(territorial society)的基礎樣貌。我也曾研究曲館與武館的子弟組織,作為推廣廟會活動所需的文武陣,也是傳統社會很重要的基礎組織。 然而,學術的論述,讀者相當有限。所以有時我也透過大學課堂的講述、透過一些通俗寫作,或是通俗

演講等,希望更多人可以用民間信仰的視角,來瞭解台灣人的社會傳統、文化傳統,以及歷史傳統,以建構台灣人對自身文化的自信心。所以,一度我也自詡為台灣民間信仰的代言人,字裡行間與口語傳播之間盡力闡揚,難免不無維護不當的批判之意,皆是出於過去威權時期,民間信仰長期處於被矮化、低俗化的處境,以及學界對其世俗化、功利化的批判,一種不平則鳴的心境吧! 當然,有關台灣民間信仰的通俗文字作品不少,有些是實用性,教人怎麼拜拜等類,有些是就神明或祭典活動進行通俗的介紹。我自己也針對媽祖信仰,出過一本《媽祖婆靈聖》這本通俗書。對學者而言,出版通俗著作是有點拗手的,沒有文字編輯的協助很難竟其功。而接黃這本《出神入

話》沒有這個問題,可以直接了當地用自己慣用的文字風格,與讀者實際見面。接黃的文字很適合一般的讀者,不會太過生硬,內容的組織剪裁與編排也非常得宜,適當穿插受訪者的口述資料,自然而流暢。 這本書的內容,有關於神明的,媽祖、土地公、月下老人、文昌、財神、醫神、瘟神、動物神,也有關於鬼魂的信仰。基本上台灣人崇祀天地神鬼,天神與地祇,神與鬼,基本上有著陰陽兩元的文化思維在其中,地方社區對於天地神鬼是要共同祭祀的。神祇的種類何其多,接黃捕捉到的多是普遍受到崇祀的神明,但也有比較時興,符合時代需要的神明,例如月下老人。而接黃把文昌神與財神合併書寫,標題為:功名與利祿,更是一絕,對於人人追求的學業順利與

財運亨通,透過該文可以看見台灣社會大眾崇祀的情況。雖然,限於篇幅的關係,只能就其採訪的相關廟宇與相關人士,對該神的信仰進行鋪陳敘述,這樣倒是讓讀者比較有直擊臨場感,而不會流於神明的泛論。 除了神明信仰之外,本書也含納了有關神像、神轎、香爐、彩繪等相關的篇章,也有關於家將、神將、官將等相關陣頭的敘述,以及關於乩童的專章,基本上這些文章也都是圍繞著神聖物、陣頭,與神媒,幫助讀者進一步瞭解神明信仰更為深刻的內涵。 總之,本書的書寫有它的活潑性與動態性,但是作者會把這種種的民間信仰的樣態,帶入台灣社會發展的各種脈絡來思考,這是很難能可貴的。應該也是作者的用心所在,信仰有其文化傳統,但反映的

畢竟是此時此地台灣人的宗教心。 台灣民間信仰歷經先民來台的篳路藍縷,日治時期異文化的衝擊,以及台灣民主政治的洗禮,一九八○年代我在研究民間信仰的初期,民間信仰曾經威權的逼迫,大眾也在追求經濟發展與科技文明當中,未予重視。 然而,隨著台灣文化主體性的逐步建立,與台灣本土文化的復振,台灣人的信仰文化逐漸受到政府與人民的廣泛重視,不同於以往年輕人參與者寡,現在的年輕人參與民間信仰活動的頻率和熱度,似乎不斷地提高。民間信仰是很能夠適應時代變化與社會需求的一種習俗性與文化性的宗教信仰,當然,也反映當代的年輕人本身的各種需求。 希望藉著接黃這本《出神入話》,把民間信仰當作流行文化的跟隨者

,或是期望對自身信仰文化傳統有所理解的讀者們,都可以在此書找到他們相應的共鳴。 總論 映照人心的理解/鄭接黃 出神入話,將成語「出神入化」中,「化」字的造化含意,以「話」來完成;讓寫神這件事,透過文字直擊,對於台灣民間信仰的層層迷障,能不能寫出最後的答案,其實充滿對人的觀察。 相當於反其道而行。設若置身艋舺龍山寺的後殿,不是在看神,而是試圖看向眾神前祈求的人們,彷彿展示著各種人生階段、難題困境。原來人神之間,存在著某種微妙且溫暖的對映,更能看出個人至群體、地方至國家的歷史。 本書,即是依照「人神對映」的概念編排呈現。 第一章「台灣:有神隨行」,先以媽祖、王爺(瘟神)

、土地公,從原鄉到台灣,勾勒出環境與歷史。渡海的瘴癘之地,探究媽祖為何成為台灣母親的化想?面對未知的疫病,說「敬畏」是老生常談,在「和瘟」儀式裡,「和」字更能切中新型冠狀病毒的時事,恐懼如何和解?而土地以「土地神祇」的角度來解讀,能看出什麼樣的經驗?讓渡海的瘴癘之地,成為現在安居樂業的台灣。 第二章「人生:代代循環」,生育信仰在一開始,猶疑於「父母養育」與「孩子生長」的視角抉擇,後來體悟,孩子若是沒有父母(或如父母的角色),就算有神,也是無用。醫藥信仰的藥籤與問事,絲毫不避諱地直搗「迷信」的尖銳提問。幽冥信仰建構的死後世界,讓陰陽乖隔有了銜通,用來寄寓「獄念」與「慾念」的警世。一代又一代

,人生階段的終始之間,期盼與困惑、傳承與累積,「人」的身心靈命,以及情感,得以循環下去。 第三章「想望:普世追求」,作為普世價值的追尋,也成為社會對於「人」的期望、看法與祝願。在婚愛信仰裡,「既然命定,又何須祈求」的疑問,使得「想望」的意味更為深厚。功利信仰則將功利主義的印象評斷,拉回追求自我價值的準則。同時,收錄愈來愈受到關注的動物信仰,在「已經成為動物神,位階卻仍是低」的觀念迷惑中,觀察有情互動,於是寫下「不論主從,功高能震主,更能護主」,震與護,是尊重動物特性,以及情感連結,正巧呼應近年對於動物觀念的改變。 第四章「遍在:神形神通」,則試著以神的各種形式,將「神存在與否」的命

題,投石問路般,透過「粧將」的人神切換,來看人如何能夠成為神?而「乩身」多數的討論,偏向神的層面,書寫卻嘗試從退駕的「人」開始,在逐步成為乩身的過程裡,體會到的神、人,以及最重要的自己。最後一篇,從「神的形象怎麼都是福態的,神的想像從何而來」的困惑發想,一路敷寫香爐、彩繪、粧佛、輦轎,自無形,到有形而延伸的進程論述,神的形式多重多樣,一再扣合「對映」。二○二一年十一月,專題系列的最後一位受訪者,為結尾下達一個極佳的比喻——信仰如「鏡」——神所映照出來的存在,是實用的生存、精神的寄託,更是一種形而上,對於「人心」的詮釋。 可以說,這本書寫成的「神」,更多的是許多人用生命來一同形就,並且,傳

達人生是一趟什麼樣的過程,加深《出神入話》的人心,是試著「理解」,理解人生的難易,這趟「出神入話」的歷程才顯得彌足珍貴。 也最值得和讀者分享。 我與台灣道教的奇遇/安培淂 (Alberto Buzzola) 理解台灣道教,從來不是一件容易的事,就算是台灣人,也所知有限。身為台灣的外籍人士,我從小在一個與道教迥然不同的宗教環境中長大,因此,道教之於我,簡直是雲裡霧裡,大惑不解。接下這項拍攝任務時,綆短汲深,挑戰很大,但卻值得。無論從專業攝影師或個人的角度而言,我樂於把握機會,在這塊早已被我稱之為「家」的土地上,啟程踏上這段充滿靈性的文化之旅,沉浸於這一路的迷人景致與風情。過去一年多來,我

尋訪了不計其數的廟宇,接觸無數信眾與各異其趣的宗教活動。這趟探索之旅令我目眩神移,看得嘖嘖稱奇——從打造神明雕像,到解救身心靈的仙丹妙藥;看著人們對月老與八家將等天府天軍的虔心崇敬,也見識了乩童的捉邪驅鬼與對陰間的詮釋解讀後,我赫然發現,那原是人世間一種愛的表達方式……這些難以盡述的故事,我都以鏡頭,一一如實記錄。現代台灣的道教,無可避免地偏離最原初的思想,像種籽隨風落地,因尋求在地化的認同或受當地文化影響,而自成一格,融合為當代的道教。雖然如此,作為世界最古老的宗教之一,道教思想的核心與根源,仍牢牢穩穩地根植於宗教的原典裡。歷經這些日子的頻密接觸,我開始能超越故佈疑陣的宗教表象與行禮如儀,掀

開層層玄虛的面紗,發現道教與自然法則之間,其實緊密相連,融合共通。台灣道教的廟宇神壇,是最具體可見的宗教符碼。我和許多定居台灣,同時熱衷本土文化的外籍攝影師與朋友們一樣,對經常出現於各大宗教活動或慶典禮儀中的八家將,備感好奇。一般而言,台灣社會對八家將的形象與觀感,負評較多。台灣友人曾提醒我,面對那些傾心投入八家將的團隊,他們可能潛藏的陰暗性格,要謹慎戒備;這些先入為主的耳提面命,確實影響我早期的觀念,於是,我特別留意觀察八家將的各種宗教表現。他們威赫的形象確實令人心生畏懼,但在各種百花齊放的宗教禮儀與慶典上,他們也備受熱情的廣大群眾所追崇與敬仰。

臺灣廟宇環境標識系統更新設計-以車城福安宮為例

為了解決龍山寺拜拜時間 的問題,作者王智功 這樣論述:

臺灣在開墾的過程當中,來自不同地域的在先民,會把原籍地的信仰帶到臺灣,經過一段時間,可能從一個茅草廟、磚屋變成一個現在所看到的富麗堂皇的廟宇。因此一座廟又可說是一個地方開拓的的歷史記憶。位於臺灣屏東的車城福安宮,是亞洲目前規模最大亦是臺灣歷史悠久,且同時位處觀光景點的福德正神廟宇之一,在民國六十九年建廟落成後,成為臺灣少數大型宮殿式廟宇。每年皆有上百萬的香客與遊客到訪的情況下,若無法將環境指引標識加以統整規劃及系統化,不但會造成香客及遊客諸多不便,更可能因此產生更多問題。本創作以資料蒐集為出發點,將國內、外文獻對於指標識別、標識以及符號學相關原則或概念等加以統整。並分析國外相關案例及車城福安

宮與現今國內兩大信仰代表性廟宇環境標識現況,以歸納及演繹的方法,提出一套適合車城福安宮需求的標識系統設計原則。且依據此一原則所操作標識系統的設計成果,嘗試改善臺灣廟宇目前的環境標識系統,朝向以使用者為中心概念的標識設計。而本報告之創作歷程,則可作為未來標識設計人員,後續研究人員之設計參考,並應用於其它類型廟宇的標識設計上。

想知道龍山寺拜拜時間更多一定要看下面主題

龍山寺拜拜時間的網路口碑排行榜

-

#1.112年文化行政類[文化人類學]歷屆試題精闢新解[高普考]

性時間觀。但龍山寺一帶的老臺北人,從來沒有遺忘過去的生活記憶,儘管現在與過去略有改變,隨著時空改變而有新的風貌,但生活樣貌,市場、青草街、擺攤、拜拜. 於 books.google.com.tw -

#2.龍山寺時間

到龍山寺拜拜除了求平安、財運、事業運,相傳龍山寺的月老相當靈驗又有效率,只要用心向月老祈求,相信不久後就能順利脫單! ▶︎開放時間:06:00~22:00 ... 於 bo.magebinary.co.uk -

#3.【台北景點,龍山寺】交通怎麼去 如何正確求籤/神明參拜順序 ...

但特別的是,溫蒂會稍微跟大家講解一下如果要求籤的方式從龍山寺捷運站出來後有許多流浪的狗狗, ... 不過因為溫蒂去的時間很早,無法等到晚上的夜市開始. 於 weiwei850803.pixnet.net -

#4.龍山寺幾點開 - 美利登

龍山寺拜拜時間 ; 三月七日登龙尾山寺原文|翻译|赏析|朗诵|拼音- 古诗词曲网; 龙岩市新罗区热门景点推荐龙岩市新罗区十大著名旅游景点-。 山寺造句_用 ... 於 fk.voteearlyohio.org -

#5.龍山寺營業時間

萬華龍山寺一日遊景點美食整理好拍老街+IG美食+高空景觀飯店~來龍山寺不拜拜也很好玩。 官網□ 位置:台北市萬華區康定路173巷(捷運龍山寺站,步行4 ... 於 bi.mcvinney.org -

#6.艋舺龍山寺拜拜求籤小常識 如何求籤 擲筊含意 - Facebook

⏰本寺解籤時間:上午十時至晚上七時。 Tiada huraian foto disediakan. 於 ms-my.facebook.com -

#7.求職不順?到台北這5間最靈驗廟拜拜,讓你事業運、轉職大發

求工作順便拜月老:艋岬龍山寺觀世音菩薩 · 地址:台北市萬華區廣州街211號 · 交通方式:捷運龍山寺站步行可抵達 · 開放時間:6:00~22:00 (辦事處7:00-21:30) · 官方網站:龍 ... 於 www.shopback.com.tw -

#8.【全台月老廟整理】想脫單必看!拜月老流程、禁忌報你知

拜拜 一人不多不少三炷香,香一定要完全點燃才能拜,如果拜拜時發現有香 ... 說到月老廟,大家腦海裡一定會出現龍山寺這個名字,網路上龍山寺的討論度 ... 於 www.funtime.com.tw -

#9.龍山寺拜拜@ Yizhu 愛夢園 - 隨意窩

不想錄第三次就保留第二次錄影吧龍山寺入口的右邊有瀑布假山錄過大雨的聲音這次 ... 拜甚麼原來是拜觀音想到農曆9月18是蘆洲大拜拜的日子@ 植物;昆蟲;鳥禽;生態;旅遊; ... 於 blog.xuite.net -

#10.请问台北龙山寺开门时间是几点?_马蜂窝问答

後殿由中間開始往兩旁參拜;同樣靠近中間的,先拜龍邊後拜虎邊通常到龍山寺拜月下老人有一定程序,必需先從最大的觀世音菩薩拜起,要跟廟裡最大的神明拜拜說明此次 ... 於 m.mafengwo.cn -

#11.板橋文化廣場龍山寺- 2023 - sensee.cfd

還可以查看發車時間、線路詳情、班次等,實時掌握達到龍山寺板橋文化廣場的時間。 ... 從西門開始就算,結果竟然也來龍山寺拜拜一定要順便吃美食的! 於 sensee.cfd -

#12.七彩橋- 2023 - yapvbi.co.uk

川崎鷹也台中拜拜過年热气球嘉年华时间西門下午茶.こうやこうど5 周年龍山寺參拜順序好神拖推薦2020 退奶硬塊.苗栗泰安露營區推薦2手機看奧運山地門吊橋Airpods 2 ... 於 yapvbi.co.uk -

#13.台北龍山寺月老》心誠則靈!龍山寺月老求籤/參拜順序/流程教學

龍山寺 月老參拜順序 · STEP1:準備供品 · STEP2:右進左出,記得先拜過一輪神明 · STEP3:回到月老前擲筊、求紅線,切記心誠則靈! · STEP4:緣分結成後,記得 ... 於 blog.kkday.com -

#14.龍山寺營業時間

龍山寺 營業時間 · 关于天湖山寺、黄龙坪寺实行“双暂停”的公告| 兴国县信。 · 【龍山寺】电话,地址,价格,营业时间(图) - 台南周边游。 · 高雄佛光山寺.佛陀紀念館-臺灣宗教文化 ... 於 ie.huishou888.net -

#15.現在相愛剛剛好 - Google 圖書結果

希望接下來的後記都不要再有談到愚蠢書名的機會(表示我都順利想到),阿彌陀佛,拜託拜託,改天去龍山寺拜拜一定要拜這個。 ... 只是有時候無法在第一時間回應,不好意思。 於 books.google.com.tw -

#16.台北萬華龍山寺拜拜注意事項@ 小小銓:: 痞客邦 | 龍山寺拜拜時間

龍山寺拜拜時間 ,大家都在找解答。參拜龍山寺注意事項1.要進去前.在廟門口有再賣玉蘭花.可以買(售價:50元/盤) 2.遵循廟方人員所寫.入口和出口的地方.不能走錯喔3. 於 twagoda.com -

#17.艋舺龍山寺語音導覽

龍山寺 神明眾多,從出生到死亡皆有司掌,參拜時請依拜拜的禮儀,依序將所有神明參拜完畢,切 ... 解籤時間為上午10點至晚上七點) ... 解籤時間為上午10點至晚上七點). 於 www.lungshan.org.tw -

#18.千層蛋糕超好吃,台中大甲不限時咖啡廳推薦(菜單) - 鯊魚大口咬

整體體驗下來,來到大甲拜拜完不一定要急著走,鎮瀾宮附近就有這間厲害的 ... 所在地址:臺灣台中市大甲區民生路53巷15號; 營業時間:日 一 二 三 四 ... 於 bigshark.tw -

#19.下一站,幸福 - Google 圖書結果

大年初六,原本是我們每年回到定情地──三峽祖師廟拜拜祈福的日子,但是此刻幸倖的身體仍舊虛弱, ... 我也覺得情況有些怪異,便一方面安排時間去龍山寺、行天宮等地祈福, ... 於 books.google.com.tw -

#20.關於龍山寺的拜拜順序 - 幸福空間- 痞客邦

最近覺得諸事不順,所以與老公來到龍山寺拜拜,說真的,這還是我們頭一次來, 所以基本上有點不太清楚要從哪裡開始拜,於是老公就去了解了一下, ... 於 forever201220.pixnet.net -

#21.愛是無敵 - Google 圖書結果

「嗯,要去龍山寺拜拜。 ... 聽到拜拜,年輕媽媽點了點頭,露出一副「我瞭解」的表情。 ... 當她抵達後,發現時間還早,沒看到遊覽車停在門口,裡頭的香客也還不 ... 於 books.google.com.tw -

#22.最新趨勢觀測站- 龍山寺拜拜時間的推薦與評價,PTT、DCARD

龍山寺 位於台北市萬華(俗稱艋舺),由於早年台灣北部環境十分險惡,漢人前來墾植時為求神佑,多... 營業時間:06:00~22:00., 但特別的是,溫蒂會稍微跟大家講解一下如果要求 ... 於 news.mediatagtw.com -

#23.龍山寺營業時間

萬華龍山寺一日遊景點美食整理好拍老街+IG美食+高空景觀飯店~來龍山寺不拜拜也很好玩。 为切实做好疫情防控工作,保障广大游客、信众的健康安全, ... 於 kn.adrosnadros.net -

#24.越南人民軍參觀韓華集團有意購買K9自走砲- 軍事- 中時新聞網

本身攜彈量為48發,另外14發彈藥,可先儲在K10彈藥補給車,具有充足的火力,以應對長時間的砲戰。 ... 越籍勞工逾期6年見警跑進龍山寺拜拜仍被逮. 於 www.chinatimes.com -

#25.梁靜茹拜月老傳熱戀? 命理老師說「這些時間」求姻緣、求桃花 ...

去年底才剛結束9年婚姻的歌手梁靜茹日前才對媒體說「已準備好迎接新戀情」,並赴龍山寺拜拜求桃花,就被直擊和新歡在港邊激吻。 於 health.tvbs.com.tw -

#26.龍山寺開放時間 - marsfx.org

【富锦二龙山镇天气预报】二龙山镇天气预报一周_二龙山镇。 ... 剝皮寮老街. 地址, 廣州街101號. 交通資訊, ○龍山寺捷運站(板南 。 龙兴寺每日开放时间为 ... 於 me.marsfx.org -

#27.【台北】龍山寺靈驗月老、歷史&附近美食萬華夜市 - 波比看世界

很靈驗的龍山寺月老絕對是拜拜重點(還有註生娘娘、文昌帝君、華陀仙師等),另外台灣龍山寺歷史也很精彩. ... 時間:06:00-22:00 (全年無休) 於 bobby.tw -

#28.習俗百科/拜拜也有分時段?拜對時間更靈驗! | 保庇網

大家到廟裡拜拜除了祈求平安外,有些人是有心事想跟神明訴說, ... 甚至還比白天上班時間多,人多了陽氣自然興盛,「晚上不要到廟裡拜拜」的說法便因 ... 於 www.nownews.com -

#29.春節拜拜注意!龍山寺周邊交管範圍、時間這裡看

春節連假即將於週五登場,民眾春節少不了的行程就是到廟裡參拜,祈求能夠帶來好運。而台北市警萬華分局預估今年會有不少民眾到龍山寺參拜,因此宣布從1月 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#30.龍山寺營業時間 - 新北市商業登記

智能排序时间排序xuejl 5分超棒榆中二龙山寺,位于甘肃省榆中县青城古镇东滩村白榆公路旁,景区是一处依山而建的寺庙建筑群,始建于明末清初,现存一座建于清 ... 於 cd.ordinarygaming.net -

#31.龍山寺營業時間

Search: 龍山寺營業時間- nc.511166.org. ... 鹿港龍山寺交通、地址、開放時間- Trip.com; 龙山寺(中国台湾省旅游景区) - 百度百科; 龍山寺拜拜時間 ... 於 nc.511166.org -

#32.龍山寺

有關2023(癸卯)年清明節預約車位及拜祭安排之詳情,詳見在“龍山寺骨灰安置所”裡的“公告”內,敬請留意。 龍山寺 2023年3月7日. 活動. 待更新! 交通. 穿梭巴士行車時間 ... 於 lungshan-temple.com -

#33.板橋文化廣場龍山寺- 2023

還可以查看發車時間、線路詳情、班次等,實時掌握達到龍山寺板橋文化廣場的時間。 ... 從西門開始就算,結果竟然也來龍山寺拜拜一定要順便吃美食的! 於 yapbiguzellik.co.uk -

#34.關於ANIMALS.2014.April Vol.11 - 第 15 頁 - Google 圖書結果

捷運龍山寺站,相信台北人一定不陌生,每天都有大批的信眾和外國遊客,到香火鼎盛的龍山寺進香拜拜。龍山寺站的地下街也別有一番風味,特別規劃出一區「命理街」, ... 於 books.google.com.tw -

#35.龍山寺時間{7QUC54V}

到台北龍山寺拜拜,只求紅線就弱掉啦,ShopBack幫你整理了萬華一日遊行程, 。 地址:泉州| 开放时间: 全天查看图片总共0张龙山寺景区介绍龙山寺初名普现寺,又名天竺寺, ... 於 sr.fucega.co.uk -

#36.龍山寺祭改

Search: 龍山寺祭改- gs.wk-designedtowork.co.uk. ... 龍山寺定期消災,龍山寺點燈電話,龍山寺安太歲2022,龍山寺拜拜時間,龍山寺點燈2022時間. 於 gs.wk-designedtowork.co.uk -

#37.初一拜拜人流管制民眾冒雨排「龍山寺.慈祐宮」|TVBS新聞

大年初一走春 拜拜 ,今年受到疫情影響,進入寺廟不僅實聯制和量體溫,也實施人流管制,因此等待進入的 時間 變長,包含 龍山寺 跟松山慈祐宮都可見排隊人龍 ... 於 www.youtube.com -

#38.大溪佛具店- 2023

洛杉矶寺庙用品推荐,还有寺庙用品的联系电话、地址、工作时间、地图等详细 ... 就連龍山寺正殿的文殊菩薩、普賢菩薩和左右護法,也出自於這家專業神佛雕刻老店之手。 於 far.wiki -

#39.龍山寺幾點開

台北艋舺龙山寺攻略-艋舺龙山寺门票价格多少钱-团购票价预。 鹿港龍山寺官網; 龙华山寺寓居十首诗词取名-本艾云. 龍山寺拜拜時間的推薦與評價, ... 於 tw.londonfly.net -

#40.月老廟怎麼拜2023:從供品、求籤、紅線、還願禁忌 - 早安健康

從月老廟拜拜供品、求籤條件、紅線綁法、還願禁忌、穿著、條件到求復合(2023版) ... 而離霞海城隍廟不遠的艋舺龍山寺,求月老紅線相對困難,在龍山寺完成拜月老的 ... 於 www.edh.tw -

#41.台北萬華(艋舺)《龍山寺》-裊裊香煙圍繞著每個希望

拜拜 前一天,在網路查了一下參拜順序,因為龍山寺主佛為觀音,依循佛教 ... 半小時,想仔細看建築的時間都沒有,要去的朋友,記得時間要算寬裕點喔! 於 blueting723.pixnet.net -

#42.龍山寺拜拜時間 :: 新北市拜拜好去處

龍山寺 神明眾多,從出生到死亡皆有司掌,參拜時請依拜拜的禮儀,依序將所有神明參拜...解籤時間為上午10點至晚上七點)...解籤時間為上午10點至晚上七點).,活動標題, ... 於 newtemple.iwiki.tw -

#43.龍山寺營業時間

小龙山,原称主簿山、响山,位于安徽省黄山市屯溪区黎阳镇西南。 萬華龍山寺一日遊景點美食整理好拍老街+IG美食+高空景觀飯店~來龍山寺不拜拜也很好玩 ... 於 ga.thapgiainhiet.net -

#44.龍山寺怎麼拜

闲游清远佛冈观音山王山寺,求求姻缘拜拜观音- 清远游记攻。 拜月老有用嗎?月老廟求姻緣祭拜時間、供品與3大禁忌. 脫單看這篇!拜 ... 於 es.paye.co.uk -

#45.龍山寺營業時間

每天早上胃痛 保护范围:以九。 。 萬華龍山寺一日遊景點美食整理好拍老街+IG美食+高空景觀飯店~來龍山寺不拜拜也很好玩花生 ... 於 si.x01.net -

#46.月老求紅線參拜重點!龍山寺美食、交通&順遊景點建議 - Mimi韓

艋舺萬華是台北發源地,而這裡的龍山寺更是台北香火鼎盛的信仰中心,旁邊是龍山寺捷運站,附近也有停車場來拜拜很方便,還有很多龍山寺美食超推薦。 於 mimihan.tw -

#47.【交通攻略】台北車站到龍山寺怎麼去呢?(營業時間、車程

「龍山寺」從清乾隆3年(西元1738年) 開始,到1740年落成是台灣當地居民信仰、活動、集會和指揮的中心大家喜歡來這邊求平安~拜拜來台玩的你,不訪也 ... 於 www.taiwan10000.com -

#48.【2023台北旅遊】台北三天兩夜:行程/捷運景點/美食/飯店推薦 ...

以下台北交通的時間和費用,以高雄出發為例。 ... 另外,要特別注意的是,龍山寺已經禁止燒香拜拜,因此旅客也別自己帶過去,用手拜拜、心誠則靈~ ... 於 carolblogtw.com -

#49.去廟裡拜拜你真的拜對了嗎?先掌握這3大重點,小心擋到神明 ...

現在便來看看,拜拜從進廟門開始就有哪些該注意的禮節呢? ... 精選全台五大「祈福聖地」,求姻緣來龍山寺、城隍廟! ... 三、 甚麼時間可以拜拜. 於 www.bella.tw -

#50.龍山寺時間«0DXGF0J» - 中國記者

靈岩山寺-江蘇省蘇州市靈岩山寺:靈-華人百科. 紫金諸佛相,白雪老僧頭。 到龍山寺拜拜除了求平安、財運、事業運,相傳龍山寺 ... 於 gg.i2ifunding.net -

#51.龍山寺祭改

龍山寺祭改2021時間的推薦與評價,在FACEBOOK、PTT、DCARD、MOBILE01和這樣回答,找龍山寺 ... 龍山寺點燈電話,龍山寺安太歲2022,龍山寺拜拜時間,龍山寺點燈2022時間. 於 lt.pantipcrypto.org -

#52.艋舺龍山寺- 台北 - 臺北旅遊網

開放時間 ; 06:00 - 21:45 · 06:00 - 21:45 · 06:00 - 21:45 · 06:00 - 21:45 · 06:00 - 21:45. 於 www.travel.taipei -

#53.台北萬華龍山寺拜拜注意事項@ 小小銓 - 健康跟著走

龍山寺 位於台北市萬華(俗稱艋舺),由於早年台灣北部環境十分險惡,漢人前來墾植時為求神佑,多... 營業時間:06:00~22:00., 但特別的是,溫蒂會稍微跟大家講解一下如果要求 ... 於 info.todohealth.com -

#54.龍山寺時間

到台北龍山寺拜拜,只求紅線就弱掉啦,ShopBack幫你整理了萬華一日遊行程, 。 公交车:1、乘坐公交38、38区、234、265、265区、673、705公车至龙山寺(西园) ... 於 mf.38zw.net -

#55.淞品雞肉專賣店- 2023 - servicee.cfd

每次碰到拜拜的日子,保證大排長龍,而且到最後,買不到的人總還是很多。 ... 【龍山寺站-淞品土雞】推薦度1/4 會知道這家專賣「土雞肉」的店,是因為 ... 於 servicee.cfd -

#56.香火鼎盛的「艋舺龍山寺」,內附正確參拜順序與相關事宜

觀光客來台旅遊的三大名勝分別為國立故宮博物院、中正紀念堂與艋舺龍山寺。至龍山寺參拜時,請先至入口處右邊洗手並拿擺放供品的盤子, ... 於 shotrip.com -

#57.龍山寺時間

寺前有月池一洼,山。 · 本寺只接待會員,拜祭先人的所有設施不對外開放。 到龍山寺拜拜除了求平安、財運、事業運, ... 於 tl.ufcvip.co.uk -

#58.龍山寺時間

大年初一走春拜拜,今年受到疫情影響,進入寺廟不僅實聯制和量體溫,也實施人流管制,因此等待進入的時間變長,包含龍山寺跟松山慈祐宮都可見排隊人龍 ... 於 ms.loadingfilefromaws.net -

#59.龍山寺營業時間

龍山寺 - 台南旅遊網. 萬華龍山寺一日遊景點美食整理好拍老街+IG美食+高空景觀飯店~來龍山寺不拜拜 ... 於 sl.watchbotmail.net -

#60.艋舺龍山寺點燈與祭解流程(新增2023年資訊) @ 悠遊自在の ...

只有華陀殿的藥師燈已額滿,剩下的燈都還有,隨到只要資料備齊(門口發號碼牌的警衛會檢查),根據個人於1/9現場報名經驗,大概要等個40-50號左右,時間 ... 於 anda5822.pixnet.net -

#61.龍山寺開放了嗎2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

... 新聞和熱門話題資訊,找龍山寺農民曆2021,萬華龍山寺收驚時間,龍山寺開放了嗎在2022年該注意什麼?龍山寺開放了嗎在2023的熱門內容就在年度社群熱搜話題焦點新聞網. 於 year.gotokeyword.com -

#62.龍山寺時間 - XYNZ

中国最美的50个秋景,去过20个就算旅行达人,你去过几个了? 從龍山寺捷運站到淡水站要多久時間@ ggr3473548yi - 隨意窩 。 将泉州龙山寺天气预报 ... 於 ni.xynz.org -

#63.廟宇- 2023

關於廟宇的學問,還需要我們隨著時間,繼續不斷探究。 ... 在台灣廟宇很多,像是龍山寺、霞海城隍廟、大甲鎮瀾宮等, 都相當具有特色, 改天再來安排 ... 於 seriess.cfd -

#64.龍山寺營業時間

萬華龍山寺一日遊景點美食整理好拍老街+IG美食+高空景觀飯店~來龍山寺不拜拜也很好玩。 九龙山缠龙寺位于会宁县新塬镇上塬村北2.5公里的小塬子。 於 et.leicesterboilers.uk -

#65.拜拜禮節、順序、時間各有規矩別擋了神明的路! - ETtoday

現在便來看看,拜拜從進廟門開始就有哪些該注意的禮節。 (拜拜,禮節,順序,時間,規矩,財神爺,城隍爺,土地公,戶碇,門檻,龍邊,虎邊,天公爐,玉皇大帝, ... 於 www.ettoday.net -

#66.龍山寺時間|H43CECR|

最新消息- 艋舺龍山寺官網 · 龍山寺怎麼拜 · 龍山寺拜拜'05MO4RP' · 泉州龙山寺门票价格_位置在哪里 · 龍山寺站往南港展覽館站時刻表 · 泉州龙山寺旅游景区、景点天气预报查询3 ... 於 bl.duniatangkas.org -

#67.求姻緣必拜!萬華龍山寺的參拜順序及如何求籤、拜月老攻略

在寺廟建築藝術上,龍山寺可說是立下台灣廟宇建築的典範,從石柱、牆面、屋簷到斗栱、吊筒等等,處處可見雕刻、剪黏、交趾陶、泥塑、彩繪等傳統工藝,拜拜 ... 於 tripmoment.com -

#68.大雨澆不熄民眾熱情艋舺龍山寺排40分鐘以上才能入廟參拜

民眾謝小姐表示,每年大年初一都會來龍山寺拜拜祈福,已經養成一種習慣,就算下雨還是風雨無阻地來,希望新年能夠順順利利。 另外,台北行天宮今天廟外也 ... 於 news.ltn.com.tw -

#69.春節拜拜注意!龍山寺周邊交管範圍、時間這裡看 - Newtalk新聞

春節連假即將於週五登場,民眾春節少不了的行程就是到廟裡參拜,祈求能夠帶來好運。而台北市警萬華分局預估今年會有不少民眾到龍山寺參拜, ... 於 newtalk.tw -

#70.【拜月老攻略2023】超靈驗「求桃花」步驟公開:供品必買甜食

拜拜 的時候要跟月老說什麼?理想型要怎麼描述月老才會幫忙推薦? ... Above 艋舺龍山寺. Tatler Asia ... 官網:艋舺龍山寺. 開放時間:07:00 – 21:30. 於 www.tatlerasia.com -

#71.2023年農民曆查詢|黃曆、農曆、宜忌沖煞吉時 - 生活智慧王

祈福、嫁娶、修造、入宅、安床、移徙、安葬、祭祀、求嗣、開市、交易. 忌. 上官、出行、求財. 沖. 龍. 煞. 北. 吉神. 青龍、五合、武曲、進貴、青龍、進貴、武曲. 凶煞. 於 wisdom-life.in -

#72.七彩橋- 2023 - below.cfd

拉手員林老英格蘭午餐時間順子和田竹北早餐素. 七彩橋Tenderloin 中文肉台中拜拜過年热气球嘉年华时间.奧特曼超人歌热气球嘉年华时间西門下午茶龍山寺參拜 ... 於 below.cfd -

#73.月老怎麼拜才靈?同志也能拜嗎?全台拜月老、求紅線 ... - 風傳媒

想找個生命伴侶多數人會想到去月老廟拜拜求神賜好姻緣,只是你知道關於拜月老可有許多「眉眉 ... 至於會不會開花結果就交給時間回答,相信月老會幫你/妳找到對的人。 於 www.storm.mg -

#74.除夕拜拜懶人包!拜祖先、地基主「時間、供品、流程」一次看

一年一度的除夕,各種習俗少不了,除了祭祖、拜地基主,一般還有團聚吃年夜飯、長輩發壓歲錢、守歲等廣為人知的習俗。 於 udn.com -

#75.貓空雙橡園茶坊- 2023

若在政大和木柵地區,訂購滿300元,時間貓空雙橡園茶坊菜單. ... 那是新建的,現在還蠻醜的不過可以看到一大部份的茶園及貓空景色也可以去樟山寺拜拜~ 那裡景色不錯, ... 於 brought.cfd -

#76.台北龍山寺月老❤️怎麼拜月老,求籤,求紅線,求姻緣,供品

龍山寺 停香是考量環保及健康因素,廟方鼓勵你誠心雙手合十拜拜。 台北龍山寺怎麼拜月老. 寺廟的設計從神明的角度來看,都有左青龍、 ... 於 taiwanplay.com -

#77.台北萬華龍山寺拜拜注意事項 - 小小銓- 痞客邦

參拜龍山寺注意事項1.要進去前.在廟門口有再賣玉蘭花.可以買(售價:50元/盤) 2.遵循廟方人員所寫.入口和出口的地方.不能走錯喔3.那裡會有老爺爺. 於 lovekeroro.pixnet.net -

#78.「用手拜拜就可以」跟進行天宮龍山寺3/13停止供香 - 鏡週刊

對此,當地富民里里長范添成表示,考量到環保與健康決定停香,「用手拜也沒關係,有誠心就夠了」。 更新時間|2020.02.29 02:42. 小心意大意義,小額贊助 ... 於 www.mirrormedia.mg