123 反共 義士的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦法律白話文運動寫的 臺灣法曆:法律歷史上的今天(7-12月) 和董橋的 倫敦的夏天等你來都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臺灣商務 和牛津大學所出版 。

國立臺灣師範大學 歷史學系 蔡淵洯所指導 陳慧如的 「復興崗學院」藝術學系與臺灣漫畫的發展 (1951~1987) (2020),提出123 反共 義士關鍵因素是什麼,來自於復興崗學院藝術學系、反共漫畫、政治漫畫、軍人再教育、反共抗俄。

而第二篇論文國立臺灣大學 政治學研究所 蕭全政所指導 王佳元的 兩岸限制人身自由通報機制之政經分析,1987-2020 (2020),提出因為有 兩岸通報機制、人權保障、兩岸協商、偏差的重點而找出了 123 反共 義士的解答。

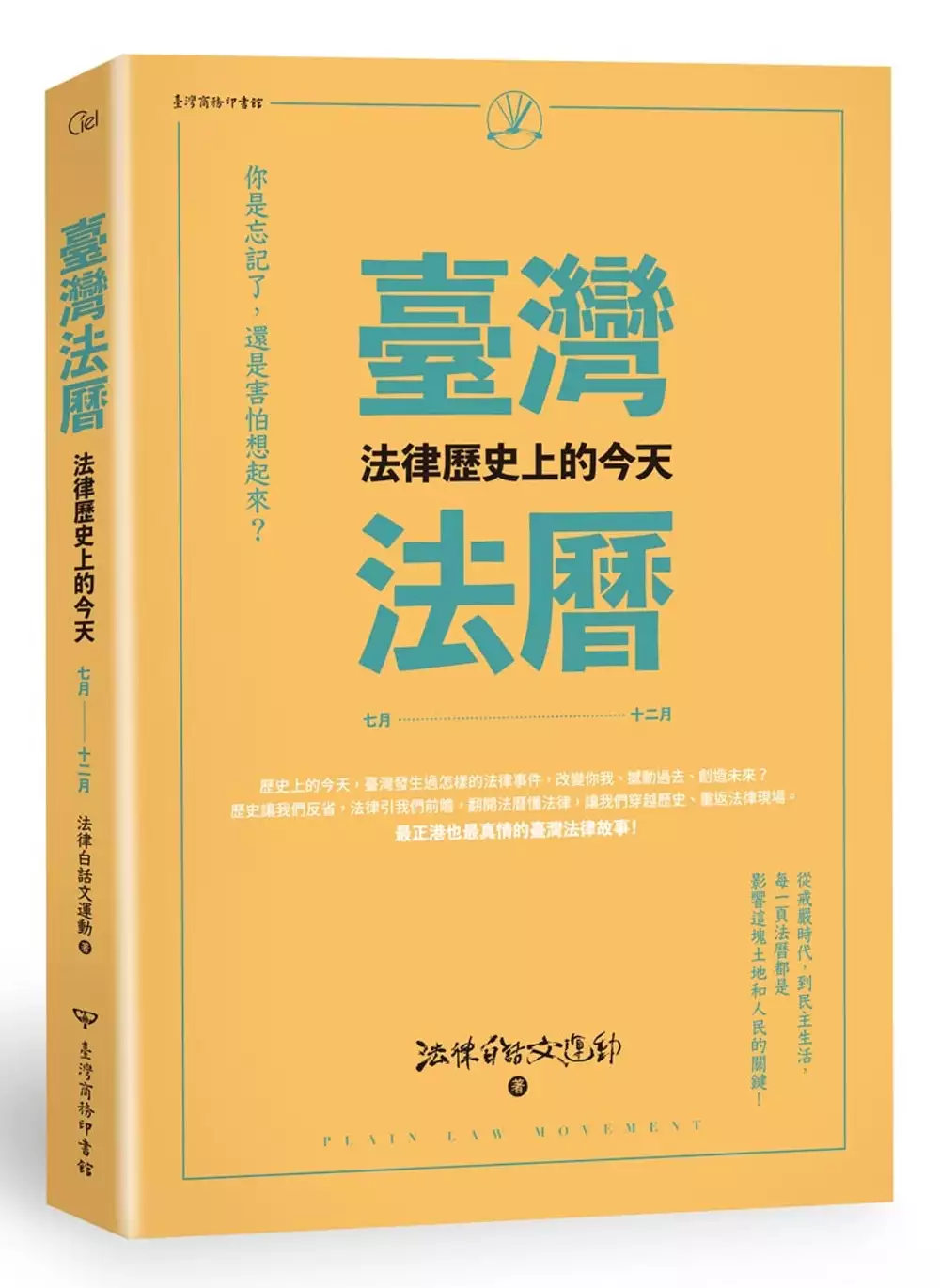

臺灣法曆:法律歷史上的今天(7-12月)

為了解決123 反共 義士 的問題,作者法律白話文運動 這樣論述:

臺灣法律的前世今生, 臺灣人民走過的歷史痕跡, 每一條法律、每一個案件、每一樁事件, 都緊扣著臺灣人民的生命與生活。 生在民主時代的我們, 能夠暢所欲言、享受著那自由的氣息── 是否曾在那一瞬, 思考著,現今臺灣的樣貌,是如何形塑而成的呢? 若有機會回到過去的歷史現場, 再面對關鍵選擇的當下,我們又該如何做下決定? 從戒嚴時代,到民主生活, 每一頁法曆都是影響這塊土地和人民的關鍵! ‧你知道過去有一部箝制臺灣人民喉舌的法律──《懲治叛亂條例》也不過是在1992年才廢除的嗎? ‧你知道過去如果你居無定所、遊手好閒,就有可能被判定為「流氓」嗎?

‧你知道畢生為女權奮鬥的彭婉如,至今仍未找到殺害她的兇手嗎? 每天一個法律歷史上的故事, 聚焦臺灣法治的演變經過, 讓我們從返那些關鍵的歷史現場, 透過歷史上的法律故事,在民主的現代反思與回顧, 讓我們對臺灣這塊寶島有更完整的了解! 〔那些,用生命在拚自由的年代〕 ・為了剷除共產黨基地「鹿窟村」村民陪葬!? ・他們在世界人權日,侵害我的人權! 〔歷史的傷痛可能過去,但不該被遺忘〕 ・有怪獸帶著怪手,來強拆我的家!? ・我剪短我的髮,卻剪不斷權威 ・家住炸彈旁,我卻不知道? 〔民主時代的反思〕 ・《自由中國》的雷震,竟然在「自由中

國」被逮補! ・十月十日,江國慶日 ・你看過法官經營色情行業嗎?

「復興崗學院」藝術學系與臺灣漫畫的發展 (1951~1987)

為了解決123 反共 義士 的問題,作者陳慧如 這樣論述:

台灣漫畫的萌芽始於日治時代,國民政府遷台後的1950年代,台灣漫畫形成了兩大主軸,一為兒童漫畫,創作者以本土漫畫家為主,題材則以故事漫畫為主,尤屬武俠漫畫最多,發行的方式也以單行本居多。另一則是反共漫畫,以大陸來台的漫畫家為主,反共漫畫是以成年人為對象,主要發表在報紙及雜誌上。這兩大主軸,使得台灣漫畫的發展邁向第一個高峰期。其中,以政治宣傳為主的反共漫畫,是1950年代台灣特有的漫畫產物。而當時的反共漫畫家,雖然有以〈牛伯伯打游擊〉聞名的牛哥等人,但反共漫畫主要仍以復興崗學院藝術學系扮演著重要角色。 1949年底,國民政府遷台,檢討國共內戰失敗的原因,認為敗在中共宣傳的無孔不入。是故來

台後,特別重視文化宣傳的工作,政工幹校於是禮聘劉獅及梁氏兄弟籌組創立美術組,奠定了復興崗學院藝術學系的獨特風格,其培養出來的學生,在宣傳的反共漫畫上也相當有成就,復興崗學院藝術學系也因反共宣傳漫畫形成有其獨特風格的流派。 事實上,當時台灣的反共漫畫家,在1950年代以前,除了梁又銘及梁中銘兄弟外,幾乎沒有沒有漫畫創作的經驗,更遑論受過漫畫相關的嚴格訓練。即使是梁氏兄弟,早年的繪畫成就其實是在油畫創作上,從事漫畫創作是因為革命與戰爭的需要。而處在風雨飄搖的年代,漫畫的宣傳性更加被重視,因此,漫畫課程的開設也顯得迫切需要。而漫畫宣傳的重要性,也表現在反共漫畫及軍人再教育的漫畫上。

倫敦的夏天等你來

為了解決123 反共 義士 的問題,作者董橋 這樣論述:

這是繼《沒有童謠的年代》《保住那一髮青山》《回家的感覺真好》後的新作,本次單行本重新面世。五十年代僑居南洋,晨昏戲耍,瞢然長大。六十年代負笈台灣,追求窈窕的倩影跟仰慕蒼蒼的學識一樣真切。七十年代作客英國,終於學會看山看雨,識破世間寧靜的激情和喧嘩的假面,一路受用到八、九十年代重回香港,混跡江湖,轉眼心順、目順、耳順。 作者說他想起《從前》裏寫的那篇《倫敦七六冬天》,想起那位南非同學,想起我們一起喝白酒的暑假,想起草莓帶着生鮮的香甜:倫敦的夏天確實綿麗而深情。

兩岸限制人身自由通報機制之政經分析,1987-2020

為了解決123 反共 義士 的問題,作者王佳元 這樣論述:

自1987年兩岸開放交流後,兩岸限制人身自由通報已成為兩岸人民不可或缺的人權保障措施,不僅是維持兩岸交流秩序的重要機制,也是當事人開啟救濟的前提要件。然而,由於通報機制同時兼具人道關懷及統戰目的,使其在發展過程中,往往伴隨著兩岸政治、經濟、社會、文化及意識形態的演化而變遷。因此,本文採用「歷史結構觀點」及「政治經濟學觀點」為核心概念,向三個面向延伸。首先,從兩岸政經發展角度,看通報機制在兩岸歷史結構中之變遷;其次,從兩岸通報機制運作模式之差異,看兩岸政府機關、中介團體及民間團體等行為者所面臨的機會與限制;第三,從不同時期的通報個案或數據比較,看兩岸政經環境對通報機制之實質影響,以掌握整體實存

的動態因果關係。透過上述分析研究,本文發現在歷史脈絡下,兩岸政治環境是主導通報變遷之主因,而經濟發展則是維繫通報運行之催化劑,為通報機制提供必要的生存空間。此外,兩岸共同打擊犯罪的成功,也間接推動通報機制形成,是除了政經兩大主因外的次要因素。而在通報機制形成過程中,相關行為者會運用自身稟賦去形塑對自身較為有利之規則,使得通報機制之運作與建立隱含特定「偏差」特性。然而,由於現有通報機制存在兩岸人權觀念落差及欠缺監督、仲裁機制,因而衍生出許多缺失亟待解決,無法完整保障兩岸人身自由權益。最後,本文依據所發現之缺失,提出短、中、長期改善建議,先從可操之在我的地方著手,待兩岸關係回暖或互信基礎穩固後再循

序漸進,逐步營造合適環境,以建構更完善的通報機制。