1981民國幾年的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦布魯斯・康明思寫的 朝鮮半島現代史:一個追尋驕陽的國度 和LloydHaft的 周夢蝶 × 漢樂逸【書盒套組】(兩冊):《周夢蝶詩集精選,暨荷蘭詩人漢樂逸英譯》、《逸讀周夢蝶》都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自左岸文化 和漫遊者文化所出版 。

國立政治大學 歷史學系 劉季倫所指導 邱旭玲的 戰後初期海派方型周報中的情感表達(1945-1947) (2021),提出1981民國幾年關鍵因素是什麼,來自於戰後初期、海派方型周報、情感表達、情感性平民公共領域。

而第二篇論文佛光大學 樂活產業學院碩士班 羅智耀所指導 鄭榮緯的 消費者對超商蔬食產品消費意願因素之探討 (2021),提出因為有 超商、蔬食、修正式德菲法、層級分析法的重點而找出了 1981民國幾年的解答。

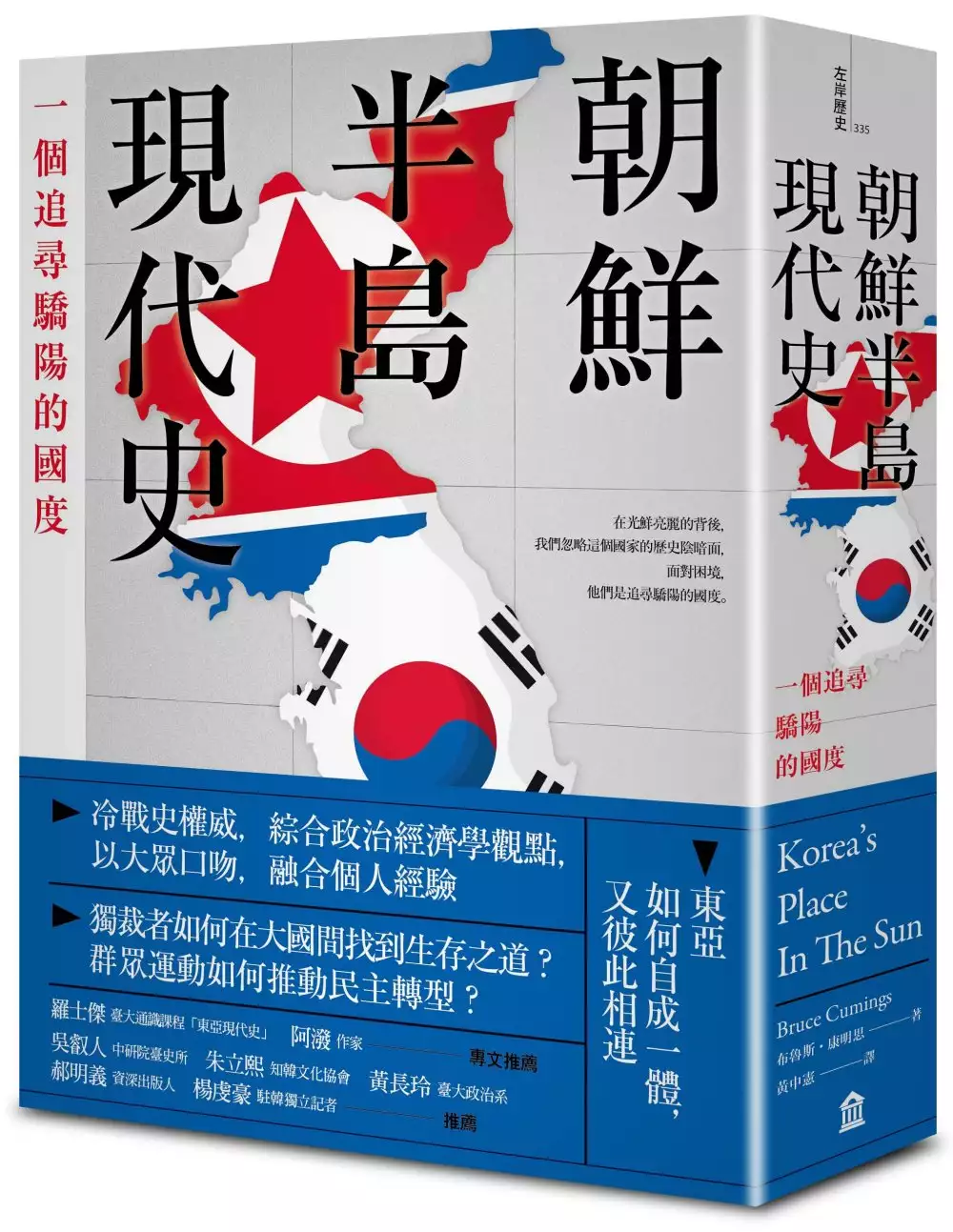

朝鮮半島現代史:一個追尋驕陽的國度

為了解決1981民國幾年 的問題,作者布魯斯・康明思 這樣論述:

在光鮮亮麗的背後,我們忽略這個國家的歷史陰暗面, 面對困境,他們是追尋驕陽的國度。 冷戰史權威學者,以大眾口吻和鮮明的文字意象,融合他自己與朝鮮人的接觸經驗, 綜合政治經濟學觀點 探討自十九世紀末,經歷日本、美國勢力, 朝鮮半島上的獨裁者如何在大國之間找到生存之道? 群眾運動如何推動韓國向民主體制轉型? 東亞又如何自成一體,彼此相連? ★探究南北韓現狀,追朔歷史根源★ ★觀察朝鮮半島的歷史,等於深度理解冷戰在東亞★ ★臺灣與韓國處於平行時空,如何在東亞彼此關聯★ ★作者不只是學院教授,更實際參與美國政府的朝鮮半島事務。★

★不同於一般頌揚韓國經濟表現的書,探究群眾運動在歷史洪流中所扮演的角色★ ★以同情理解的角度,帶領讀者認識北韓★ 韓國,是臺灣人羨慕又嫉妒的對象,但他們一路走來並不順遂。從二十世紀初被日本殖民,歷經二十世紀中葉最慘烈的內戰,然後國家分裂。接著南韓經歷經濟奇蹟,卻也付出社會激烈衝突的代價。北韓則是先經歷高速發展,然後又退回「隱士之國」。 我們可以如何理解這一國度? 日本殖民時期留下的內部矛盾,深深刻進朝鮮社會,定下二戰後朝鮮半島左右派分立的政治格局,加上美國、蘇聯與中國的涉入,強化了南方與北方的分裂。這樣的國內外局勢讓朝鮮半島處於冷戰最

前線,當「圍堵」這兩個字都還沒形成美國冷戰策略之時,美國就已實質上「占領」朝鮮半島南方,讓南北衝突越來越不可避免,終於爆發了最慘烈的「韓戰」。 韓戰後,美國持續高度涉入南韓事務,不過在作者眼中,南韓並不是美國的傀儡,南韓的威權者將美國玩弄於股掌之間,獲得非常鉅額的資金挹注,但卻可以不顧出資者的意願,逕行心目當中的國家建設;回過頭來,獨裁者對國內的財閥施予獎勵和懲罰,發展出獨樹一格的經濟繁榮。但是,最有創造力的成就並不是經濟奇蹟而已,韓國的群眾運動,數次推翻獨裁者,推動國家自我改革,邁向民主化歷程,作者認為這才是韓國最值得世人關注的成就。 北韓也不是被蘇聯和中國操

控的棋子而已,北韓獨有的行事風格都是對外界勢力的合理應對。 從時間軸來說,作者將歷史因素注入每個階段的敘事,從空間上來說,作者放眼東亞,對照參考周邊國家的動靜變化。例如:「韓戰」的軍事需求,促使美國投資日本,為戰後日本的經濟打下基礎。而後來「越戰」爆發,韓國除了派兵參加,也得到美國軍方的委託,生產鋼鐵和運輸設備,可以說,東亞的戰事促進了經濟成長。除此之外,在臺灣的獨裁政權,也是作者敘事的一環,以及比較的參考點。 這本書是面向大眾的歷史寫作,洋溢熱情筆調。作者對這個國度懷有深刻情感,不只因為這個國度追求獨立自主的現代化歷程令人動容,還來自於他個人的體悟,連妻子、岳

母、岳父家族的故事都如同一把萬能鑰匙,帶領讀者更加深刻理解朝鮮半島。朴正熙時代,他躲避催淚彈的往事,全斗煥時代,他的著作被查禁的故事,以及金大中返國他擔任美國代表團一員的歷史現場,都融入這本歷史著作裡。 對臺灣讀者來說,臺灣與韓國的歷程雖然相異,但也有某些相似性。兩者同為日本殖民地,戰後,李承晚與蔣介石,都在風雨飄搖的處境中,與美國人周旋,彼此之間也互有往來。臺灣二二八事件的隔年,韓國發生了濟州島四•三事件;朴正熙有漢江奇蹟,蔣經國有十大建設;美麗島事件的同一年發生光州事件;臺灣解嚴的那一年,韓國也走向民主。這本書雖然是以朝鮮半島為主,但歷史將周邊國家也一同捲入。 本

書特色 ★探究南北韓現狀,追朔歷史根源★ ★觀察朝鮮半島的歷史,等於深度理解冷戰在東亞★ ★臺灣與韓國處於平行時空,如何在東亞彼此關聯★ ★作者不只是學院教授,更實際參與美國政府的朝鮮半島事務。★ ★不同於一般頌揚韓國經濟表現的書,還探究群眾運動在歷史洪流中所扮演的角色★ ★以同情理解的角度,帶領讀者認識北韓★ ★融合個人經驗,隨手捻來皆是歷史的弔詭和反諷,也更增加對東亞局勢的比較與理解★ 專文推薦 羅士傑(臺大歷史系副教授、開設「東亞現代史」通識課程) 阿潑(轉角國際專欄作者) 推薦人

吳叡人(中研院臺史所副研究員) 朱立熙(「知韓文化協會」執行長) 黃長玲(臺大政治系教授,研究領域之一為臺韓婦女運動與國家發展的比較) 郝明義(資深出版人,現任大塊文化董事長) 楊虔豪(駐韓獨立記者) 各界好評 康明思引用了不少第一手文獻和其他學者的論著作為其論述佐證。因為時時不忘將其個人觀察與西方學者的成果進行對比與對話,因此讀來並沒有文獻積累產生的閱讀遲滯,而是凸顯了作者想用生動素材編織韓國現代歷史的策略,並以之為例去與其他學者的成果進行對話的學術野心,這樣的書寫策略有利於重新確立朝鮮半島歷史在世界歷史發展當中的

重要性。——羅士傑(臺大歷史系副教授,開設「東亞現代史」通識課程) 靠著史料與美國的官方檔案,康明思得到一條書寫韓國現代史的路徑,並讓這「亞洲四小龍」光彩背後的血腥灰暗,得以為世人所見──在上世紀末,韓國以其傲人的經濟躍上世界舞台,其民主化歷程便顯得清淡……隨著韓國真相調查的進展、轉型正義工程的推進,康明思在《朝鮮半島現代史》完成之後,又找出更多檔案證據,對於冷戰與威權體制下的韓國更為瞭解……另外完成了《光州日記》、《朝鮮戰爭》(左岸文化出版)等書。而他對轉型正義的看法也在過程中更加清晰,並在《朝鮮戰爭》一書中肯定韓國人追索真相的視角——阿潑(轉角國際專欄作者)

「美國學界研究現代朝鮮的權威……精彩呈現一個國家,跟著二十世紀東亞史一起跌宕起伏的變化。」──《經濟學人》 「作者是美國鑽研現代朝鮮半島歷史、剖析現代朝鮮半島政治的頂尖學者,此作精闢剖析了韓戰和南韓經濟的迅速成長……他也使世人重新關注朝鮮民族這個世上自成一格的文明,讓人認識到朝鮮民族並非中國、日本文化的混合體……這是今日了解兩韓的最佳書籍。」──詹鶽(Chalmers Johnson),《通商產業省與日本奇蹟》(MITI and the Japanese Miracle)作者 「此書是關於此主題最出色、最振奮人心的書……作者精闢探究一九○五年後的歷史、韓戰的起

因和影響、令人害怕的韓國情報機關、一九五○年代後的血汗工廠和經濟奇蹟、韓裔外移美國一事的重要性、兩韓統一的可能性和影響。」──華特.拉費伯爾(Walter LaFeber),康乃爾大學美國史教授 「對有心弄清楚這段歷史者來說,這是本絕佳的入門書。除了對朝鮮半島歷史作綜合考察,此作還帶讀者認識兩韓晚近的發展和現代生活樣貌……作者說故事的功力一流,連朝鮮民族之精彩傳說都置於筆下,讓人有相當豐富的感受。」──卡洛.斯巴霍克(Carol Sparhawk),《駐外事務雜誌》(Foreign Service Journal) 「令人見聞大增……使人眼界大開且易懂的一部歷史

書。」──《柯克斯書評》(Kirkus Review) 「不可多得的佳作……第一本英文著作,針對一般大眾講述從史前迄今之朝鮮半島的歷史。」──丹尼爾.史奈德(Daniel Sneider)《新聞日報》(Newsday) 「凡是想瞭解現代兩韓的讀者,不可錯過的專題論著。」──徐大肅(Dae-Sook Suh), 《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune)

戰後初期海派方型周報中的情感表達(1945-1947)

為了解決1981民國幾年 的問題,作者邱旭玲 這樣論述:

二戰結束後的最初幾年,上海誕生了一類大衆通俗流行刊物——海派方型周報。在戰後社會氛圍低沉、報業環境惡化、經濟蕭條的情況下,為求得自身生存,它努力探索自我風格,形成了兼具大報關注民生和小報縱情肆意的特點,以及私人性、平民性、自由性和情感性的話語特色。它憑藉著「為民服務」的自我定位和通俗化的情感性表達贏得大眾共鳴,將自身打造為一個情感性的平民公共領域。在海派方型周報眾多的書寫文本中,有三類社會性情感議題受到較多關注:對自我身份認同的迷茫感、對外族排斥又迷戀的矛盾感以及對漢奸群體高度一致的憤怒感。分別從自身、他者、群體三個視角展現了戰後上海市民的情感認知和價值觀念。這些情感表達的背後具有共同話語的

基礎,即敘述內容都與市民日常生活密切相關,大眾的情感和日常經驗通過這三個議題皆可有所反映。總體說來,海派方型週報中的情感表達具有以下特性:立場主導,態度鮮明;用詞豐富,情感充沛;形式多樣,敘述為主。面對時代共同的議題,方型周報用情感性的方式展露了它獨特的表達。方形周報中的情感表達實質上是市民對外展露自我經歷和感受的文本,可以從文本的形塑過程和社會意涵兩方面認識這些情感表達。要探析方型週報中情感表達文本的生成和形塑過程,必須要考慮在其中進行情感表達的群體,即作者群和讀者群。作爲方形周報的推動者,三四十年代的小報文人基於自身志趣和關懷,利用豐富的報業經驗、寫稿能力和關係網絡,打造出方形周報這一平臺

,引領並吸引著讀者大衆的參與,逐漸共同搭建出一個具有明確主體和獨特情感風格的情感共同體,生產出各類情感表達文本。同時,這些情感文本提供了一種在宏大敘事外的記述歷史的方式:私人敘事的視角、個體表達的形式和公共領域的呈現。這種方式從私人角度和個體體驗認識、理解與闡釋社會風貌,正反映了市民文化對於社會權威和主流話語的對抗和解構。

周夢蝶 × 漢樂逸【書盒套組】(兩冊):《周夢蝶詩集精選,暨荷蘭詩人漢樂逸英譯》、《逸讀周夢蝶》

為了解決1981民國幾年 的問題,作者LloydHaft 這樣論述:

本套書組合:《周夢蝶詩集精選,暨荷蘭詩人漢樂逸英譯》、《逸讀周夢蝶》 華文詩壇傳奇──周夢蝶 × 當代最了解周夢蝶的西方詩人──漢樂逸 周夢蝶: 以「往返於夢與醒之間」的獨特語言, 構築出與孤寂相擁而眠的詩意國度。 他的詩像三稜鏡,折射出你我靈魂深處的掙扎: 孤絕與炙熱、寡淡與渴盼、無所求與有所為的執著。 漢樂逸: 以詩人、翻譯者、讀者、文學研究者身分, 往返於周詩「美,恆與不盡美同在」的孤獨國, 從文學、美學、哲學、心理學、神學等角度, 讀出周詩所具有的共通性或人性特質, 與周夢蝶其人其詩共振。 【本套書組

合特色】 ◎詩選中的41首詩,出自《孤獨國》、《還魂草》、《十三朵白菊花》、《約會》、《風耳樓逸稿》等輯,涵蓋周夢蝶各時期的代表作品,可讀出不同時期的詩風轉變。 ◎詩選同步收入中英詩作,以兩種迥異的音韻和節奏感,進入周夢蝶「往返於夢與醒之間的語言和世界」,讀出封藏在字裡行間的悲喜、孤獨、苦痛、徒勞⋯⋯。 ◎轉換視角,以詩人、翻譯者、讀者、文學研究者身分,精采剖析周夢蝶詩作。 ◎透過文學、美學、哲學、心理學、現象學、神學等不同面向來琢磨、推敲周詩,走進周夢蝶創作世界的豐富意涵,讀出周詩所具有的宇宙性或人性特質,以及詩作中引發的「個人與心靈的自由」。 ◎詩論特別

邀知名譯者董恒秀中譯。董恒秀譯有艾蜜莉.狄金生的《我是個無名小卒》、《我居住在可能裏》、《這是我寫給世界的信》,也是周夢蝶的詩迷。她深刻了解「譯詩難,譯狄金生、周夢蝶更難」,是翻譯本書最合適的人選。 ◎兩書書衣皆以雙特別色印刷,以具象又帶隱喻的圖像,加燙些許霧金,象徵兩位東西方詩人交會時互放的光芒。素樸的棉卡書盒,兩面皆配合書衣的圖像開模,露出部分書衣視覺,盒上加印部分書衣元素,並輔以燙印,內外相互映襯。 *** 漢樂逸出生於美國,哈佛大學畢業後,進入全球漢學重鎮荷蘭萊頓大學攻讀中文碩士、博士。1971年,他在萊頓大學圖書館初遇周夢蝶的詩,兩個浸潤於東西方哲學、兼攝中外

宗教的靈魂,在周詩的回文、隱喻、禪思與悟境中交流。 1979年,他開始以英語、荷語翻譯周夢蝶的詩。四年後的夏天,他與周夢蝶在台灣初次見面,此後便經常透過親訪或信件往返交流討論,因而有機會洞察許多東西方學者未能察覺到的周詩細微之處。 漢樂逸一手寫詩,一手譯詩,歷經四十多年,翻越巴別塔,攀上孤峰頂,走進孤獨國,完成《周夢蝶詩集精選,暨荷蘭詩人漢樂逸英譯》一書。在翻譯過程中,他經由哲學、宗教、心理學、現象學等不同面向來吸收、轉化、醞釀、琢磨,以求精準掌握周詩「可以深海爲家,鵬飛時亦可將整個宇宙拋在身後」的獨特意境,同時更認為: 「周詩本身具有的宇宙性或『人性』特質,即使透過另

種一語言翻譯,猶能直指人心。周老許多詩中所引發的『個人與心靈的自由』,也極吸引東方或西方讀者。」 在《逸讀周夢蝶──荷蘭詩人漢樂逸解讀周夢蝶》中,他則透過兩大視角來解讀周夢蝶的詩作: 第一部〈解讀周夢蝶〉:從「回文」、「詩、夢、夢-詩」、「身體與意識」、「我們/彼岸」四個角度,引領讀者往返於周夢蝶「夢與醒之間的語言和世界」。 第二部〈翻譯周夢蝶〉:從言外之意的層次、詩行結束或沒結束、逐字閱讀、假想的字、雙關語、視角⋯⋯等,讀出浸透於文字之下的深沉意涵。 名人推薦 任明信(詩人) 林婉瑜(詩人) 徐珮芬(詩人、小說家) 曾進豐(《夢蝶全集》主編、高

雄師範大學國文系教授) 楊澤(詩人) 董恒秀(《艾蜜莉.狄金生詩選系列》譯者) 廖偉棠(詩人) 蕭詒徽(寫作者、編輯) 鴻鴻(詩人、策展人) ──共振推薦(依姓名筆劃排序)

消費者對超商蔬食產品消費意願因素之探討

為了解決1981民國幾年 的問題,作者鄭榮緯 這樣論述:

近年來台灣吹起了蔬食風;蔬食也成為了現代的一種生活形態。素食這一詞也漸漸在社會當中轉變成蔬食;為的就是讓葷食者也能夠接受。現代素食者選擇素食的原因不再是因為宗教關係,更是因為自身健康及環保的因素。這幾年蔬食餐廳如雨後春筍般開設,在賣場或是葷食餐廳都一定會有素食的選項;可見素食已經是一種趨勢。現今的便利商店發展興盛,人們的生活習慣也與便利商店習習相關。也因便利商店所提供之「便利」,使我們更倚賴便利商店。以前便利商店能夠提供給素食者的選項少之又少;現在便利商店提供給素食者的品項越來越多像是,微波食品,御飯糰,飲料都有素食者的選項。本研究意在了解消費者選擇超商蔬食產品之重要因素。首先收集相關之產業

報告及過去的期刊、文獻等;了解超商蔬食產業發展現況並歸納出了四大構面:環保意識、健康信念、宗教道德、超商印象及二十項評估細項準則。接著透過修正式德菲法,藉由專家及學者的專業意見進行問卷蒐集與分析並建構出影響消費者對超商蔬食產品消費因素之層級架構圖。接下來運用層級分析法進行問卷調查;透過數據的權重分析,得出消費者消費超商之蔬食產品主要影響因素,建立出各項消費蔬食產品因子之間的相對權重。根據研究結果發現到,影響消費者在消費超商蔬食產品之消費意願因素的重要程度依序為: 環保意識、健康信念、宗教道德、超商印象。研究分析結果希望有助於現今的超商業者以及蔬素食相關行業業者,提供他們在推行蔬食相關產品之參考

依據。