1mm地墊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郝軍寫的 讓膝關節不老的自我保健療法 可以從中找到所需的評價。

另外網站Yoga mat 1mm 超薄瑜伽墊(圖一爲圖案) - 運動與健身 - Carousell也說明:... mat 1mm 超薄瑜伽墊(圖一爲圖案). Never used Brand New without brand 全新未用過,送網袋可摺曡,适用公用瑜伽墊上防滑第一幅圖圖案喺運動與健身- 運動地墊度 ...

國立臺北護理健康大學 護理助產及婦女健康系護理助產研究所 高美玲所指導 許惠湄的 不同孕期足型變化與足底壓力和平衡感改變、足部痛、下背痛及日常生活干擾之關係 (2018),提出1mm地墊關鍵因素是什麼,來自於懷孕期、足型變化、足底壓力、平衡感、足部痛、下背痛、日常生活干擾。

而第二篇論文國立臺北科技大學 土木工程系土木與防災碩士班 林利國所指導 張渝樺的 地磚黏著性與隆起問題之研究 (2018),提出因為有 地磚、黏結強度、地磚隆起、線熱膨脹的重點而找出了 1mm地墊的解答。

最後網站Dry-Ace 超薄無痕吸水地墊(經濟包50片-L號)則補充:四組原價 $9,000. 特價 $6,750. Dry-Ace超薄無痕溪水地墊. 多功能地墊 (經濟包50片-L號). 廚房地板保潔、浴室地板吸水保潔、馬桶及小便斗周邊地板保潔. 不到1mm超薄 ...

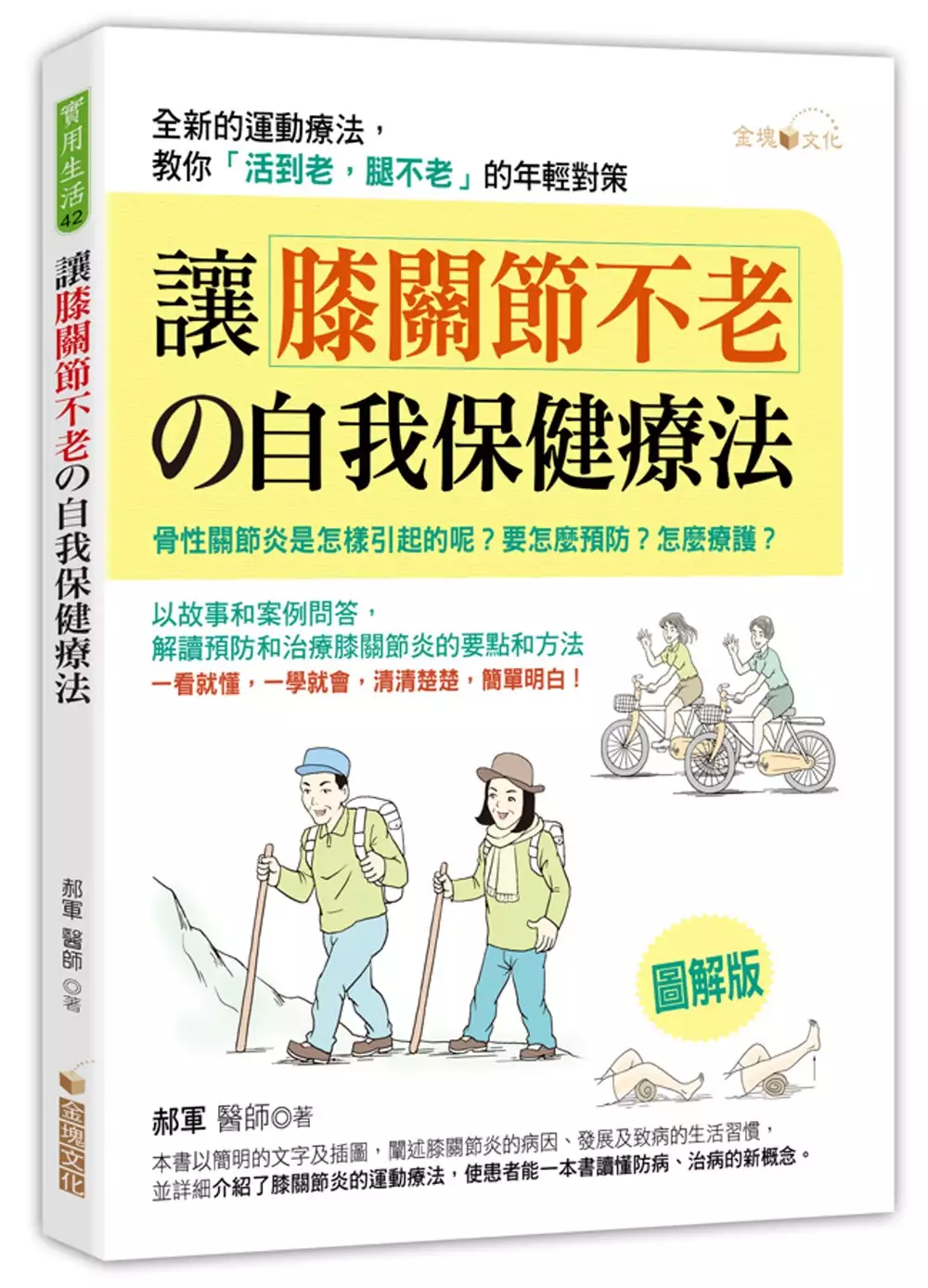

讓膝關節不老的自我保健療法

為了解決1mm地墊 的問題,作者郝軍 這樣論述:

全新的運動療法,教你「人老,腿不老」的年輕對策 以故事和案例問答,解讀預防和治療膝關節炎的要點和方法 一看就懂,一學就會,清清楚楚,簡單明白! 本書以簡明的文字及插圖,闡述膝關節炎的病因、發展及致病的生活習慣,並詳細介紹膝關節炎的運動療法,使患者能一本書讀懂防病、治病的新概念。 隨著人們生活習慣的改變和生活品質的提高,社會老齡化的到來,膝關節骨性關節炎成為影響人們生活品質的主要因素之一,骨性關節炎影響現代人至深,但骨性關節炎是怎樣引起的呢?要怎麼預防?怎麼療護? 作者對骨關節病中西醫治療有30餘年的臨床經驗,本書介紹了膝關節炎及膝關節部位疼痛的常見病因,讓患者清楚自己為什

麼會得這個病,繼而瞭解到醫院要做哪些檢查,提供手術前後的健康教育,更告訴患者在日常生活中該注意什麼,怎麼有效地從飲食、運動、工作、起居等方面自我治療和保護膝關節,讓你「活到老,腿不老」。 ▌膝關節疼痛的發病原因 根據世界衛生組織統計:50歲以上人群中,骨關節炎的發病率為50%,60歲以上人群中,發病率為80%,致殘率高達53%,是成年人致殘的第一大慢性疾病,也是全球範圍內最常見的疾病之一。 隨著人們生活習慣的改變和生活品質的提高,社會老齡化的到來,膝關節骨性關節炎成為影響人們生活品質的主要因素之一。聯合國還把2003〜2013年定為骨性關節炎普及的十年,骨性關節炎影響現代人至深

,但骨性關節炎是怎樣引起的呢? 1.慢性勞損長期姿勢不良(如公車司機,膝關節常處於屈曲位,易出現髕股關節病變),負重用力(如以體力勞動為主的農民,經常肩背臂扛),導致膝關節軟骨因超重而損傷。 2.體重的增加和膝關節骨性關節炎的發病成正比,亦是病情加重的因素。生物力學研究證實,人體每增加1kg體重,加到膝關節上的負荷為3kg,在上下樓梯時為7kg。因為人體行走是要交叉步,同時加上剪力的作用,所以肥胖的人膝關節負重更大,更容易引起膝關節軟骨磨損,引起關節疼痛。而疼痛導致患者不願運動,又增加體重,形成惡性循環。 3.現代人生活習慣改變了,由原來的步行為主,變成以車代步(關節失去步行

帶來的濡潤);由原來的平房為主,變成樓上樓下(關節在上下樓時負荷增加);由過去的營養不良,成為營養過剩(增加負重);由過去的平底靴變成高跟鞋;由長褲變為短裙(關節過度受寒)。 4.隨著年齡增加,會發生骨質疏鬆。當軟骨下骨小梁變薄、變僵硬時,其承受壓力的耐受性就減少,就像房子的柱子不結實了,我們得想辦法支持房子一樣,關節會長出一些多餘的骨質。因此,骨質疏鬆者出現骨性關節炎的機率就增多。 5.外傷和力的承受。膝關節損傷,如骨折、軟骨、韌帶的損傷,造成關節正常的結構和功能改變。 ▌骨刺是怎麼回事,它是怎樣產生的? 隨著年齡的增長,腿部的肌肉變得軟弱,不能很好地穩定關節,使關節產

生小的微動,這種異常活動對軟骨造成損傷而出現纖毛變和退化,同時在關節邊緣形成骨刺,即所謂「牽引性骨刺」。由於關節之間有半月板,所以這些骨刺就在股骨和脛骨的邊緣約1mm處水準生長。它預示著膝關節的不穩,常見的象牙狀骨刺就是在關節的邊緣呈弧形生長的,繼發於軟骨的退變。 ▌自我發現骨性關節炎 人的關節有非常強大的代償功能,骨性關節炎初期,大多數人沒有典型的症狀,當出現以下症狀的一種時,很可能已經患有骨性關節炎,需要開始關注關節的養護和治療了。 1.膝關節酸困不適:僅僅是膝關節前側酸困不適,沒有其他任何症狀伴隨發生,且往往在運動或登山後加劇。酸困不適多可忍耐,在工作學習時往往感覺不到,

精神放鬆休息時可有感覺,有時會反復發作,經休息後可自行緩解。找不到壓痛點或酸困點,關節屈伸活動時可有撚發音樣的摩擦感。這時的膝關節已經存在退變了,前面講過因為軟骨沒有神經血管,所以疼痛不明顯,摩擦感主要是因為軟骨面不平整。 2.膝關節腫脹:無明顯誘因(扭傷和外傷史)膝關節腫脹起來,多是先感覺關節屈伸不利,活動一下後好轉,往往在睡覺前或洗澡時發現兩個膝關節大小不一。此時如果注意保暖、外用膏藥,多可自癒,但有反復發作的趨向,多在勞累後或天氣驟冷時復發。 3.膝關節「卡腿」彈響:是一種常見症狀,行走時膝關節突然卡住了,不敢活動,可由各種疾病引起,如損傷的半月板或骨贅掉下來形成游離體,均會

出現「卡腿」現象。多發生在一側,當反復晃動關節時,疼痛可緩解。 4.膝關節疼痛:膝關節在活動時疼痛,剛開始時以上下樓梯時明顯,漸漸發展到行走時也出現疼痛,初期呈間歇性,繼而發展為持續性疼痛,晚上也疼,影響睡眠。早期主要為膝關節前側疼痛,到中期可蔓延到膝關節內側,後期為全關節疼痛,但是以膝關節後面疼痛為主,即「膝後大筋痛」。 5.關節變形:伴隨著膝關節內側的疼痛,關節也開始出現變形,即俗稱的「O型腿」。再繼續發展,後期不僅僅內側痛,膝關節也伸不直了,呈屈曲畸形,行走呈鴨步,即兩邊晃著走,或要支具和拐杖。 ▌膝關節骨性關節炎三部曲 1.什麼是早期膝關節骨性關節炎?有什麼症狀和

表現? B女士,30歲,在公司上班8年了,工作和生活都很平靜。假期和同事去爬山,可到了下山時卻出現了問題,右膝關節劇烈疼痛,每下一個臺階都感到右膝發軟,用不上力氣,有想跪下來的感覺,好不容易在同事的幫助下下了山。第二天發現右膝關節紅腫,到醫院檢查,拍了右膝關節負重正側位片和髕骨軸位片,X光表現為髕骨與股骨關節間隙變窄,髕骨向外側傾斜,被診斷為膝關節骨性關節炎早期。 膝關節骨性關節炎早期主要是軟骨纖毛樣變,關節面開始變得粗糙。臨床症狀為:膝關節前側酸困不適,勞累後加重,主要為上下樓梯或蹲起時疼痛,可伴有彈響、關節腫脹等,關節無明顯畸形及活動受限。 醫生說,B女士與20歲時相比,肌

肉開始老化,肌力下降,膝關節承受的負擔加重,加上B女士穿著8cm的高跟鞋,加重了髕股關節的應力,這次爬山是加重膝關節負擔的又一次挑戰,所以出現了骨性關節炎的早期症狀。 2.什麼是中期膝關節骨性關節炎?有什麼症狀和表現?怎麼治療? C先生,50歲,從20歲就開始打工賺錢養家,是家裡的經濟支柱,現在一兒一女均有了工作。本該鬆一口氣的他卻發現右膝關節內側疼痛越來越厲害了,出現了一瘸一拐的症狀,實在忍不住了到醫院就診。拍了片子,顯示脛股關節內側間隙變窄。 醫生告訴他,這是膝關節骨關節炎的中期了,關節軟骨脫落,脛股關節內側間隙變窄,從正常的6〜8mm已經減少到了2mm,內側壓痛明顯;膝關

節由正常的過伸10°變為伸直受限5°;內側半月板已被擠在脛股關節間隙的內側,且變小,變硬了。長期的體力勞動使他的膝關節受損嚴重,醫生建議他住院保守治療,但他怕耽誤工作而不願意住院。 對於不願住院治療的C先生,醫生給他算了一筆帳,如果他不住院,那麼5年以後他就需要做膝關節置換手術,而這一次手術後的關節只能用15年左右,等他到了70歲,就需要再次行關節翻修術,這一次的手術要把上次損壞的關節假體取出來,然後再換墊和帶上下延長柄的假體。不說做兩次手術受苦受罪,單單花費就不是一個小數目。 如果C先生選擇住院採保守治療,可有效緩解疼痛和改善膝關節的功能,更重要的是,C先生能掌握一套膝關節養護的

方法,如果C先生能堅持復健和治療,就可以有效延緩骨性關節炎的發展進程。等到了60歲再接受膝關節置換手術,可以一直用到80歲左右,就不用二次置換了,等於省了一大筆費用。C先生接受了醫生的建議,開始住院治療,一周後疼痛明顯緩解,患肢也恢復到了正常的伸直狀態,再沒有出現一瘸一拐的情形。 3.什麼是晚期膝關節骨性關節炎?有什麼症狀和表現?怎麼治療? 70歲的D奶奶,雙膝關節疼痛有十餘年了,以前還能拄著拐杖勉強去買菜,現在因為膝關節疼痛,不僅不能走路,連站著做飯都堅持不住了,吃止痛藥也無效,更別說和鄰居的婆婆媽媽們一起散步聊天了。在孩子們的堅持下,D奶奶只好到醫院看了醫生,醫生的診斷讓她嚇了一

跳,原來她是雙膝骨性關節炎晚期,關節軟骨大量剝脫,已經是骨頭對骨頭的摩擦了。X光片上可以看到髕股、脛股內外側關節間隙均變很窄,內側間隙消失,骨質硬化,有大量骨贅形成,膝關節變形呈「O」型。這就需要做膝關節表面置換術了,D奶奶聽了是既害怕又猶豫。 醫生講,人工膝關節表面置換術並不可怕,手術過程只需要1個小時左右,就像削蘋果一樣,把硬化的骨質和增生的骨贅去除,再如鑲牙一樣,把做好的合金假體套上。術後用鎮痛泵止痛,第三天就可以推著小扶車上廁所了,減少了在床上大小便的不便。 像D奶奶這樣的患者,如果不接受手術治療,要嘛繼續走路會不慎摔倒致骨折臥床,要嘛坐輪椅生活,心臟功能易於退化,且易患老

年癡呆症,一旦生活不能自理,就需要兒女的陪伴或請看護工照顧,增加了兒女和家庭的負擔。 D奶奶最終選擇了手術治療,她驚奇地發現,手術並不像她想像的那樣痛,而且第二天下床時腿也變直了,告別了「O」型腿。 ▌運動療法治療膝關節疼痛 1.運動療法的目的 膝關節痛是有差別的,「有時疼痛,但休息後好轉」者占多數。如果受「人老腿先老」的俗話影響,許多人就認為自己是年紀大了而出現膝關節痛,沒辦法了,而不採取積極的治療措施。膝關節骨質增生不單純是年老退化,更不要認為骨質增生無法治療而不去治療。如果靠忍耐或止疼藥來抵抗疼痛,那就大錯特錯了。 膝關節炎患者急性發作,適當休息是必需的。但對於

骨質增生較重的人來講,因為伸直和屈曲時膝關節都會疼,就會儘量避開這種動作。長時間避開最大限度屈伸活動的話,膝關節的活動範圍就會漸漸減小,這在醫學上叫做活動受限,導致膝關節越來越伸不直,越來越屈不了了。為了防止膝關節僵硬,即使膝關節疼痛也應適當復健,這就是運動療法。 首先明確治療的目的,是通過適度加強肌肉鍛煉,讓肌肉來穩定關節,減少膝關節疼痛,延緩骨性關節炎發展,而達到重返運動的目的。 對於膝關節骨性關節炎患者來說,最大的苦惱就是因為膝關節疼痛或腫脹導致行走、坐下站起、奔跑、上下樓梯等動作不能完成,繼而因為膝關節疼痛而不能進行登山、旅遊或打高爾夫球等運動。這樣一來,股四頭肌萎縮,導致

骨性關節炎逐漸加重。 對於照護膝關節來講,首先是從肌肉著手,當然,不是讓患者去登山、滑雪或者打球,而是:1.增加肌肉的力量。2.養成散步和騎自行車的習慣。3.膝關節的極度屈伸(即每天最大限度地伸直和屈曲膝關節)。4.在日常生活中減輕膝關節的負擔。 這些運動方法的目的都是在適當地運動關節,使關節軟骨得到濡養,而提高自癒能力。 2.治療膝關節疼痛的運動方法 功能運動講究四個原則,即適度、堅持、漸進、科學的原則,合理正確的運動才能起到良好的治療作用,盲目運動反而會有反效果。 1.適度:運動應該適量,並且要時刻注意膝關節應在不負重或輕度負重下進行活動。運動的時間以半小時、膝

關節不感到酸困為度。門診經常會見到一些患者,每天走2個小時,結果好好的膝關節反而開始出現疼痛。 2.堅持:應堅持每天運動,少量多次,每次堅持15〜30分鐘,每日3〜5次,以剛剛感到疲勞為度。 3.漸進:運動量應循序漸進,逐漸增加,不可一次性過勞而大量出汗,避免風寒、感冒。 4.科學:應在醫生的指導下進行科學的運動,不能盲目跟從他人進行。 鍛煉股四頭肌 骨與肌肉之間由堅強的肌腱相連,如果肌肉有力量,那麼關節就能自由運動;如果肌肉收縮力減弱,帶動關節運動就困難了。為什麼這樣講呢?從生物力學角度來看,人體在行走時,骨骼只承受30%的力量,而70%的力量是靠肌肉的收縮來完成

的,膝關節也是這樣。股四頭肌由內側肌、外側肌、股直肌和股中間肌四塊肌肉組成,這四塊肌肉通過髕韌帶附著在脛骨結節。膝關節的穩定主要靠這塊肌肉來維持,行走的時候就可以正常運作,如果股四頭肌無力,就會出現打軟腿的症狀,容易發生或加重關節軟骨的損傷。隨之而來的是膝關節功能下降,站立、行走、上下樓梯時就會感到非常困難。 鍛煉的目的 運動療法的核心目的在增強股四頭肌肌力,有效避免肌肉萎縮,增強肌肉力量,防止關節僵硬,擴大關節活動範圍。 鍛煉的方法 1.股四頭肌收縮:患者採臥位或坐位,患側膝關節屈曲,在膝關節下放一個軟枕頭,用力向下壓膝關節,使患側股四頭肌做等長收縮,也就是大腿上面的肌肉用力

收縮。每次堅持5〜10秒,如此反復進行。 患者採坐位,患膝水平伸直,踝關節最大程度拉伸,足跟用力向下蹬,膝關節和大腿固定,堅持10秒後休息3〜5秒,如此反復進行,每次20下。如果膝關節伸直受限,開始時可不完全伸直。 2.直腿抬高訓練:將腳尖勾直,儘量伸直膝關節,緩慢、勻速抬高,約35°左右,在空中穩定5〜10秒,緩慢放下,每天3次,一次15〜30下。後期還可在小腿遠端綁砂袋增加負重練習。健側臥位患肢的直腿抬高是禁忌的,因為此訓練加強了股外側肌的肌力,加劇了股外側肌與股內側肌斜行纖維的失衡,從而會加重患膝疼痛。 3.終末伸膝鍛煉:在屈膝小於30°的範圍內對抗重力做伸膝鍛煉,鍛煉

時可在膝下墊一枕頭,保持屈膝約30°,而後使足跟抬高離開床面,直至患膝伸直,循環往復進行。 膝關節的觀察方法 養成平時就注意觀察膝關節狀態的習慣非常重要。膝關節骨性關節炎並不是一開始就很重,而是慢慢進展的,所以要常常觀察膝關節的狀態。觀察膝關節的要點,就是要極度地屈曲膝關節(比如下蹲)和過伸膝關節(比如立正),同時雙側膝關節對比,看股四頭肌是否有萎縮的情形。 平時注意觀察,可以發現膝關節微小的變化,方法如下: 膝關節屈曲和伸直狀態的觀察方法:坐在床上,伸直膝關節時,膝關節能貼著床面就可以;屈曲膝關節時,能輕鬆地將臀部放在腳上就可以。坐在椅子上兩手向下壓膝關節,還能過伸10°

左右就可以。 股四頭肌的觀察方法:坐在床上,將下肢伸直,然後用力抬膝關節,抬到與床成30°的角度,觀察股四頭肌是否萎縮,同時用手觸摸,感受股四頭肌的堅硬度,並雙側對比。 膝關節柔韌度訓練 膝關節柔韌度訓練的目的是通過柔韌訓練,增強膝關節韌帶和肌肉的伸展能力,加大膝關節活動範圍,增強身體的柔韌性。柔韌性不好不要怕,有一點可以肯定的是,每個人都能夠拉開的,很多老年人60多歲後練太極拳,最後也拉得很好。 等速訓練 每天堅持騎自行車半小時,能夠訓練膝關節的穩定性,增加其柔韌度。 柔韌性訓練 1.仰臥位,一條腿向上抬高30°,堅持10秒後放下,一次20下。 2.俯

臥位,一條腿向上抬高30°,堅持10秒後放下,一次20下。 3.仰臥位,雙膝中間夾一個枕頭,用力夾10秒後放下,一次20下。 4.側臥位,一條腿向上抬高30°,堅持10秒後放下,一次20下。 膝關節最喜歡的運動方法 對膝關節來說,它最喜歡的是什麼運動?答案是:散步、游泳、騎自行車、慢節奏的跳舞等。這些運動能提高人體下肢的功能,增強心肺能力,促進體內脂肪的消耗,配合飲食控制,可促使體重減輕,從而有效預防骨關節炎發生。 本書特色 權威性——作者對膝骨關節病中西醫治療30餘年的臨床經驗,曾在電視臺《健康之路》做過「中醫治療骨性關節炎」的專題講座,並用中醫方法為多位中央領導成

功治癒膝關節疾患。 通俗性——本書語言文字通俗易懂,配合簡潔、生動的插圖,形象展示了具體的運動動作和動作要領,讓患者一看就懂,一學就會,清清楚楚,明明白白。 實用性——本書介紹了膝關節骨關節炎及膝關節部位疼痛的常見的病因,讓患者清楚自己為什麼會得這個病,繼而瞭解到醫院要做的常用檢查,指導手術前後的健康教育,更告訴患者在日常生活中應該注意什麼,怎麼有效地從飲食、運動、工作、起居等方面自我治療和保護膝關節。

1mm地墊進入發燒排行的影片

感謝婚禮在70%降雨機率之下沒下雨

感謝婚禮剛好在疫情爆發前舉辦完成

感謝當天前來現場的所有賓客與協助活動的人員團隊

感謝現在當下疫情防疫第一線的人員守護著台灣

請大家持續遵守防疫規範與SOP

非必要勿出門、勿群聚、勿邀情朋友到家中

一起對抗新冠肺炎

-

婚宴場地:君品淡水嘉廬

男仕西服:韓國藝匠

平面攝影:The Stage

動態攝影:時刻影像工作室

新娘秘書:Priti makeup 劉光馨 Wawa

婚禮主持:瑪莎計畫婚禮顧問

婚禮佈置:Chic ô Fleurs 希朵花藝設計

獻唱祝福:台北心聲合唱團

杯墊設計:懷萱

-

🟩官方LINE帳加起來:@bujo

🟩LINE 社群:https://bit.ly/bujolinechat

🔽BUJOUT X 電影標誌翻玩系列🔽

https://bit.ly/2R6E6ze

特別加開折扣優惠!

凡是單次購買超過2件以上的部員,

即可使用下方的折扣碼進行優惠抵用喲~!

🎁專屬折扣碼:bujo1984🎁

🎙️電影酷拉部 Podcast🎙️

Apple Podcast:https://apple.co/308Jgvy

Spotify:https://spoti.fi/2ZtNFdv

SoundOn:https://sndn.link/bujomovieclub

Firstory:https://bit.ly/2WtVgXr

--------------------------------------------------

✨重要連結✨

➡️ 加入部長頻道會員:http://bit.ly/joinbujo

➡️ 訂閱遊戲頻道:http://bit.ly/BujoGamingSub

➡️ 贊助且部長不會被抽成: http://bit.ly/donatebujo

.

社群通通追蹤起來

➡️FB:http://bit.ly/BUJO_FB

➡️IG:http://bit.ly/BUJO_IG

.

-----📞合作邀約請洽📞-----

我的 Capsule Buddy➜思文

✉️Email : [email protected]

------------------★------------------

直播設備推薦!

▶️ 擷取卡 Cam Link 4K

- 可以將單眼數位相機變成視訊使用,大幅提高直播中人像的畫質以及觀影體驗

- 超簡單隨插即用!

DSLR相機相容表格https://www.elgato.com/en/gaming/cam-link/camera-check)

- 支援4K超清晰畫質

- 商城連結: https://reurl.cc/31VyW9

▶️ K70Low Profile 機械式鍵盤

-新款機械軸鍵軸高度調整成 11.9mm,比一般 CHERRY MX 機械軸的 18.5mm 降低約 35%,至於鍵程從 4mm 降低至 3.2mm,鍵帽厚度僅 1mm

-加入 SMD LED 元件,可精準呈現 1,680 萬色的 RGB 光譜。

- 商城連結: https://reurl.cc/Oqgo7R

▶️ 無線藍芽耳機 Virtuoso

- RGB燈效可自由調整、超耐用金屬框體

- 無線、USB、3.5mm 三種模式

- 獨家Slipstream無線傳輸技術,更穩更快更遠

- 16+小時電池容量

- 語音清晰、可拆卸、指向性麥克風

- 7.1環繞、50mm音效驅動

- 商城連結: https://reurl.cc/qDeaeq

▶️ Wave:1 麥克風

-最大音頻透明度:Wave Pop過濾器具有雙層鋼網,可實現最佳的氣流擴散,消除了由爆破聲引起的爆裂聲和嘶嘶聲。

-簡易設置:只需對準磁性附著點,讓” Wave Pop Filter”卡入到位,然後說出您的p和b不會變形。

-Wave Shock Mount可將Wave麥克風與造成低頻噪音的震動和衝擊振動完美隔離。

- 商城連結: https://reurl.cc/3LpyKl

▶️ Elgato KEY LIGHT 專業工作室LED打光燈

-軟體控制:電腦/行動裝置直接調整設置,準確的即時控制

-可調超高亮度:可微調2800流明度

-多種色溫:2900 – 7000 K可調冷暖色溫

-無眩光:蛋白石玻璃表面,均衡柔和的燈光

-低發熱:保持極低的發熱量、不再因為燈光大汗淋漓

- 商城連結: https://reurl.cc/k0el2b

不同孕期足型變化與足底壓力和平衡感改變、足部痛、下背痛及日常生活干擾之關係

為了解決1mm地墊 的問題,作者許惠湄 這樣論述:

研究背景:在懷孕期間,婦女因為體重的增加、鬆弛素荷爾蒙的分泌的變化,導致身體重心的改變,而產生足弓型態的改變、足底的壓力增加、步態失去平衡,進而影響肌肉骨骼系統和運動功能,造成足部痛、下背痛及日常生活干擾的情形。研究目的:探討婦女從第一孕期至第三孕期的足型變化、足底壓力變化與步態改變,進而探討不同足型變化、足底壓力對步態平衡、足部與下背痛及日常生活干擾之影響。研究方法:以長期追蹤研究法,追蹤的時間點分別為懷孕8-12週、20週、24週、28週、32週及36週,於二家醫療院所的婦產科門診進行收案,總計收案樣本數為286人,以生理及生物力學測量及問卷量表收集資料,包括:人口及產科學資料、下背痛、

足部痛、日常生活干擾量表,並以熱感測版測量足弓型態,然後進行FOOTPLATE感壓板測量足底壓力分佈與靜態平衡、Pedar®-x足墊足底壓力測試系統測量足底壓力與動態平衡、計時起走測試動態平衡。研究結果:結果顯示懷孕婦女足弓高度在隨著孕期逐漸降低,亦即隨足型逐漸增大,尤以第三孕期有顯著下降,第三孕期相較於第一孕期平均值增加0.05%。降低的足弓增加地面接觸的面積,導致動態行進時足底壓力變化,第二孕期壓力顯著增加在前足與足跟,第二孕期至第三孕期壓力顯著增加在前足與中足,第三孕期足部整體壓力顯著增加。步態平衡的變化,懷孕婦女於第一、第二和第三孕期的睜眼、閉眼COP前後、內外位移量皆有顯著增加。睜眼

的COP前後、內外位移量在第一孕期顯著減少。閉眼的COP在第二和第三孕期,內外位移量顯著增加。睜眼的COP在妊娠晚期相較於妊娠早期的前後位移量顯著增加,而在內外位移上,妊娠期間則沒有顯著差異。在整個孕期觀察到步行速度隨著孕期增加而顯著降低,以第三孕期速度最慢(7.34±1.36/秒),與靜態平衡(COP)搖晃半徑與姿勢穩定度有關,而涵蓋面積則與本體感覺與視覺功能有關。步態動態平衡(TUG)與靜態平衡(COP)表現之搖晃半徑、面積有顯著負相關,意即有較小搖晃半徑、搖晃面積之懷孕婦女有較佳的平衡控制能力而有較佳的行走速度。在足部痛、下背痛、生活干擾方面,研究顯示足部痛、下背痛、生活干擾皆隨著孕期而

增加,且三者之間呈正相關。以廣義估計方程式(GEE)分析足部痛、下背痛及日常生活干擾之預測因子,預測足部痛的因素包括:孕期、水腫價數、運動習慣、足弓型態、足底壓力及靜態平衡。足部痛在第二孕期相較於第一孕期減少1.87分(p=.01),第三孕期相較於第一孕期增加1.22分(p=.01),亦即足部疼痛在第三孕期增加;有運動習慣相較於沒有運動習慣者其足部痛增加1.39分(p=.01),亦即運動增加足部疼痛;右足低足弓相較於正常足弓足部痛減少2.48分(p=.02),低足弓有較少的足部痛;靜態平衡(腳壓中心偏移量)睜眼前後每增加1mm足部痛減少0.11分(p=.01),睜眼內外每增加1mm足部痛增加0

.12分(p=.03),亦即腳壓中心內外偏移量增加則足部疼痛增加。預測下背痛的因素包括:胎兒數、水腫價數、運動習慣、足弓型態、足底壓力及動靜態平衡。在右足弓低足弓相較於正常足弓下背痛減少5.29分(p=.01),亦即低足弓者有較少的下背痛;足底壓力在第一蹠骨每增加1kpa下背痛減少0.02分(p=.04),足跟每增加1kpa下背痛減少0.02分(p=.01);靜態平衡(腳壓中心偏移量)睜眼前後每增加1mm下背痛增加0.15分(p

地磚黏著性與隆起問題之研究

為了解決1mm地墊 的問題,作者張渝樺 這樣論述:

我國室內地板常以地磚做為裝飾材,不僅防潮、防火且耐久性高,其舖貼地磚以軟底工法居多,不僅縮短工期,更省下工程經費,但施作者往往忽略地磚本身之吸水率,依然以較易施工之水灰比進行施工,導致黏著力不佳,且每到換季之時,地磚與黏著材在冷熱交互下體積變化導致地磚隆起,俗稱「膨拱」。為了降低地磚因黏著力不佳以及地磚與伸縮縫大小不足,造成地磚膨拱之問題,本研究將運用台灣常用之地磚,其類型有拋光石英磚、石板磚、瓷質磚、石質磚及陶質磚,並分別以硬底工法、軟底工法及相關變數進行舖貼,期望找出不同地磚,其所適合之黏著材及施工方式;首先針對各類地磚做吸水率試驗,並對不同水灰比水泥砂漿抗壓與流度試驗,了解地磚特性與砂

漿工作性,繼而模擬施工現場黏貼地磚,並對面磚進行拉拔試驗。此外,本研究除了探討地磚黏著性能外,為了解地磚隆起及爆裂原因,並利用軸力變形公式及熱變形公式計算地磚與伸縮縫大小,在溫度變化下產生之內應力,故求得各項地磚與伸縮縫材料的熱膨脹係數、彈性模數及彎曲破壞載重的參數,故進行地磚及伸縮縫材料的熱膨脹試驗及抗彎試驗,最後在溫度差10°C、20°C、30°C及伸縮縫大小0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、進行內應力分析計算。

想知道1mm地墊更多一定要看下面主題

1mm地墊的網路口碑排行榜

-

#1.UM-4J/LL1SFFREQ2 - Datasheet - 电子工程世界

90° cranked leads are available as an option to save approx 1mm in overall length. Contact. our sales office for more details. Features. 於 datasheet.eeworld.com.cn -

#2.超薄地垫1mm-新人首单立减十元-2022年2月|淘宝海外

去哪儿购买超薄地垫1mm?当然来淘宝海外,淘宝当前有325件超薄地垫1mm相关的商品在售,其中按品牌划分,有浮森3件。 在这些超薄地垫1mm的尺寸有 ... 於 www.taobao.com -

#3.Yoga mat 1mm 超薄瑜伽墊(圖一爲圖案) - 運動與健身 - Carousell

... mat 1mm 超薄瑜伽墊(圖一爲圖案). Never used Brand New without brand 全新未用過,送網袋可摺曡,适用公用瑜伽墊上防滑第一幅圖圖案喺運動與健身- 運動地墊度 ... 於 www.carousell.com.hk -

#4.Dry-Ace 超薄無痕吸水地墊(經濟包50片-L號)

四組原價 $9,000. 特價 $6,750. Dry-Ace超薄無痕溪水地墊. 多功能地墊 (經濟包50片-L號). 廚房地板保潔、浴室地板吸水保潔、馬桶及小便斗周邊地板保潔. 不到1mm超薄 ... 於 www.wtcprotection.com -

#5.超薄地垫不卡门1mm 相关频道 - 淘宝优惠券

超薄地垫不卡门1mm 所有优惠商品,淘宝天猫超薄地垫不卡门1mm相关的优惠折扣商品大全- 超薄地垫不卡门1mm价格、图片、优惠券、折扣。还有更多超薄地垫不卡门1mm的地垫、 ... 於 tao.hooos.com -

#6.Leader X 加寬版專業防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈墊瑜珈毯 ...

Leader X 加寬版專業防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈墊瑜珈毯鋪巾1mm 湖水藍,瑜珈墊/鋪巾,寬度加寬至67.5cm;1mm超薄設計,便攜可折疊收納; ... 瑜珈墊鋪巾地墊多功能使用 ... 於 tw.buy.yahoo.com -

#7.1mm-10mm橡膠墊 - 阿里巴巴商務搜索

防滑地墊橡膠板5mm 車間配電室專用紅色綠色黑色絕緣橡膠板 · 天津象普橡膠制品有限公司 9年. 月均發貨速度: 暫無記錄. 天津市南開區. 於 tw.1688.com -

#8.如何让你的桌面变得更完美:FS升降桌改造分享 - 新浪众测

我乐观地估计了我的需求…… 如何让你的桌面变得 ... 控制器和乐歌是同款,升降十分平稳,且噪音小,点动可以精确到1mm精度,支持童锁以及4个记忆档位。 於 zhongce.sina.cn -

#9.Leader X 加寬版專業防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈墊瑜珈毯 ...

Leader X 加寬版專業防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈墊瑜珈毯鋪巾1mm 靜謐灰. 瑜珈墊/鋪巾/地墊多功能使用. 寬度加寬至67.5cm,加大運動範圍. 1mm超薄設計,便攜可折疊 ... 於 www.etmall.com.tw -

#10.《怪獸》rubber anne 超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊 ...

推薦價格網: 《怪獸》rubber anne 超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊58x38cm 推薦特價、價格介紹498 元以及規格說明,推薦價格網-網羅超多新款收納王妃地墊/地毯/拖鞋 ... 於 recommendprice.com -

#11.PVC塑膠銅錢地墊 - 宏炘膠業有限公司

PVC塑膠鐵板紋地墊. 具有防滑,止滑效果,收納超方便,可以捲曲 ... PVC防滑排水泳池地墊 ... 橡膠(矽膠)墊片/緩衝墊片/減震墊片厚度:1mm~25mm 尺寸:可依訂製需求尺寸 ... 於 www.hungsin.com.tw -

#12.多功能彩色地墊62cm/4入 - 大潤發

多功能彩色地墊62cm/4入大潤發網路購物提供進口食品、沖泡飲料、3C家電、零食點心、居家生活等線上購物商品優惠, ... 規格:62*62*1.2cm±1mm ... EVA彩色地墊32cm/6入 ... 於 www.rt-mart.com.tw -

#13.Sugarmat 1MM 超薄天然橡膠旅行瑜伽墊 - HKTVmall

P26103, Sugarmat, Sugarmat 1MM 超薄天然橡膠旅行瑜伽墊, 很輕旅行墊。只有(1.1千克),卻絲毫不減:耐用,防滑和最終支撐。 其天然橡膠底(幸福的粉紅色!) 於 www.hktvmall.com -

#14.軟硬式珪藻土吸水墊 - 愛料理市集

台灣獨家專利MIT 製造,軟式吸水地墊表面為吸水柔軟材質,腳可以舒適的踩在上方, ... 搭配硬式地墊使用,吸水性升級; 底部植物萃取物,止滑效果佳; 1mm超薄設計,輕便 ... 於 market.icook.tw -

#15.刮泥墊,歡迎光臨地墊,除泥墊,舞絲頂級地墊

顏色:紅/藍/綠/灰/棕/黑地墊達人專業地墊專賣的九壽訂製式金好采地墊,毯面絲圈纏繞結構,底部發泡底皮, ... 金勇-絲徑1mm、厚度14mm 金好采-絲徑0.5mm,厚度12m. 於 www.mater.com.tw -

#16.Leader X 加寬版專業防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈墊瑜珈毯 ...

Leader X 加寬版專業防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈墊瑜珈毯鋪巾1mm 湖水藍. 瑜珈墊/鋪巾/地墊多功能使用. 寬度加寬至67.5cm,加大運動範圍. 1mm超薄設計,便攜可折疊 ... 於 www.u-mall.com.tw -

#17.推荐:河源车间地坪-防静电地坪报价(2022新闻更新中)

一般来说,如业主对面层无厚度要求,采用锯齿镘刀施工一道,面层厚度约0.7-1mm,当然也可按要求厚涂。这种地坪在国外地有一种工法,即自流地面与环氧 ... 於 m.wjw.cn -

#18.薄地垫1mm - 百礼购

超薄地垫不卡门薄1mm家用进门门口2mm室内入户门垫卫生间地毯纯色. ¥37.2¥37.2100人已购买. 限时优惠. 立即购买 · 超薄地垫1mm不卡门pvc可擦洗入户门玄关防水防滑. 於 www.bailigou.com -

#19.进门地垫入户门垫超薄 - Easy海淘网

进门超薄地垫门垫定制脚垫子入户地垫玄关门厅门前家用地毯可裁剪. 涵韵时尚家居 浙江金华. 超薄地垫不卡门薄1mm家用进门门口2mm室内入户门. ¥37.2 100人付款 ... 於 www.easyhaitao.com -

#20.超薄地墊購物比價- 2022年2月| FindPrice 價格網

超薄地墊的商品價格,還有更多【ENJOY101】矽膠布止滑地墊-超薄快乾款60x45cm(抑菌防水止滑安全拼接腳踏 ... 【rubber anne】超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊58x38cm(2. 於 www.findprice.com.tw -

#21.推薦40款軟式珪藻土地墊人氣排行【2022年最新版】

可以google更多的關鍵字,例如:「軟式珪藻土地墊比較、軟式珪藻土地墊推薦、軟式珪藻土地墊評價、 ... 【rubber anne】超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊58x38cm(2入組). 於 chocolate-relax.com -

#22.具有触摸传感器的织物覆盖的电子设备的制作方法 - X技术

14 小時前 — 本发明整体涉及电子设备,并且更具体地涉及具有织物的电子设备。 ... 开口30的横向尺寸可为至少0.1mm、至少1mm、至少5mm、至少15mm、小于30mm、 ... 於 www.xjishu.com -

#23.【rubber anne】超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊 ... - LINE購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買【rubber anne】超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊(58cmx38cm)很值得參考。LINE Shopping. 於 buy.line.me -

#24.瑜珈墊1mm的價格推薦- 2022年1月

270 - 575. 蝦皮購物Icon. 蝦皮購物. More Action. 瑜珈墊止滑瑜珈墊軟墊遊戲墊地墊能展超薄款1mm天然橡膠瑜伽墊鋪巾防滑便攜可折疊麂皮絨瑜伽毯 ... 於 www.lbj.tw -

#25.如何让你的桌面变得更完美:FS升降桌改造方案分享 - 新闻时间

我没有选择那种座椅自带伸缩搁脚垫的产品,因为以前买过同款… ... 控制器和乐歌是同款,升降十分平稳,且噪音小,点动可以精确到1mm精度,支持童锁 ... 於 freedsnews.com -

#26.PARKLON 韓國帕龍PURE SOFT MAT 遊戲地墊/多功能地墊

超厚地墊柔軟彈性佳有效保護幼兒安全. PARKLON 地墊厚度1mm約市面常見地墊的2mm. 從寶寶出生就可以開始使用. 無論翻身、爬行、學步皆是安全的優選. 於 www.yodee.com.tw -

#27.脊柱截骨矫形学 - Google 圖書結果

图24-10 带颅盆环的患者,俯卧在手术台上,应将人体与手术台之间用填料垫实, ... 最后每天不得超过1mm,切忌牵引速度过快,应严密观察患者是否有过牵症状出现, ... 於 books.google.com.tw -

#28.Leader X 加寬防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈墊1mm 靜謐灰

【016445181】|瑜珈墊/鋪巾/地墊多功能使用|寬度加寬至67.5cm,加大運動範圍|特力家購物網. 於 www.trplus.com.tw -

#29.耐磨仿木紋地墊4入(附2邊條)(45*45*1.2cm±1mm) [大買家]

大買家網路量販店官方直營Rakuten樂天市場線上商店,提供耐磨仿木紋地墊4入(附2邊條)(45*45*1.2cm±1mm) [大買家]等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數回饋、 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#30.【100%】宇宙GM加强型- 頭A的日志 - 网易博客

先垫个2mm的,往后再加1mm,我在想明天怎么打磨…… 9月17日. 底下胶版还没打磨?NND原来昨晚移动了一下没粘好,一下刀整 ... 於 copker.blog.163.com -

#31.超薄門墊- 飛比價格- 優惠與推薦- 2022年2月

可裁剪北歐ins家用門廳地墊門墊廚房進門口超薄吸水防滑訂製地毯快速出貨. 599. Yahoo奇摩超級商城 ... 薄地墊門墊超薄進門不客廳1mm超薄進門地墊門墊3d入戶玄關. 於 feebee.com.tw -

#32.1MM 地墊的價格推薦- 2022年2月| 比價比個夠BigGo

1MM 地墊 價格推薦共85筆商品。還有mdx 地墊、41mm 頭碗、18mm 錶帶、15mm 珠子。現貨推薦與歷史價格一站 ... 【rubber anne】超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊58x38cm(2. 於 biggo.com.tw -

#33.最新2022地墊推薦~前13款高人氣/評價~網友們公認優質選擇

【rubber anne】進階瞬吸軟式珪藻土吸水地墊(66cm x 44cm). 表材吸水力強,踏感柔軟。 底材止滑超群。 髒污請用濕布擦拭 ... 於 panyi.cc -

#34.【鋁合金嵌入式門墊】 訂製品 尺寸均可訂製 設計師的最愛 ...

嵌入式門墊(刮泥&吸水)鋁合金複合材質(訂製品)-提供公共場所或商業場所及公司行號,出入口的鋪設,有效刮除進出人員鞋子所帶入的泥沙及灰塵, ... 健身房地墊/ 舞蹈墊. 於 www.bmw101.com.tw -

#35.CoCoLife野餐墊180x240-藍#UB-3036 - CAPTAIN STAG® 鹿 ...

CoCoLife野餐墊180x240-藍#UB-3036. ◇底部防水鋁膜,有效隔絕濕氣. ◇四邊有穿孔可下釘固定. ◇附收納提袋可單獨使用. ◇附簡易地釘. 厚度1mm的發泡野餐墊 ... 於 www.captainstag.com.tw -

#36.超薄地墊1mm - 松果購物

眾多網友推薦的超薄地墊1mm就在松果購物,除了實惠的價格,快速到貨、七天無條件鑑賞期服務, 超薄地墊1mm買越多省越多! 於 www.pcone.com.tw -

#37.【rubber anne】超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊58x38cm(2 ...

推薦【rubber anne】超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊58x38cm(2入組), 表材吸水力強,踏感柔軟。,抗菌、防霉底材止滑超群。,量身打造硬式珪藻土的保護膜momo購物網總是 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#38.超薄地毯1mm图片- 星期三 - 购物头条

超薄地垫不卡门薄1mm家用进门门口2mm室内入户门垫卫生间地毯纯色 · 超薄地垫1mm进门地毯入户门高档可裁剪黄色家用门前客厅脚垫门垫 · 超薄地垫不卡门1mm入户门地毯进门脚垫薄 ... 於 m.xing73.com -

#39.建筑工程管理与实务 - Google 圖書結果

... 工业厂房、门厅,礼堂等大面层水泥混凝土垫层应分区段後筑。 ... 明沟,应设置伸缩缝,其间距不得大于 1mm ;房屋转角处國变形设置 45 ° ,水泥混凝土散求,明和音阶等与 ... 於 books.google.com.tw -

#40.台灣製可水洗吸濕止滑超細纖維天然橡膠旅行瑜珈墊1mm 附 ...

【LOTUS】台灣製可水洗吸濕止滑超細纖維天然橡膠旅行瑜珈墊1mm 附收納袋. • 純天然橡膠底,絕佳止滑效果• 百分百超細纖維,可水洗快乾• 表面濕止滑效果,吸水性強能 ... 於 www.lotusfitness.com.tw -

#41.建筑电气中几种常见的电缆防火封堵的方法 - 热点讯息网

螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片,如图所示。 ... 的走向均匀涂刷;对于垂直敷设的电缆,宜自上而下涂刷,涂刷次数要求为2到3次,厚度为1mm,厚度应均匀一致, ... 於 freednewstimes.com -

#42.Leader X】加寬版專業防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈 ... - 博客來

Leader X 加寬版專業防滑天然橡膠正位線麂皮:瑜珈墊/鋪巾/地墊多功能使用◇寬度加寬至67.5cm,加大運動範圍◇1mm超薄設計,便攜可折疊收納◇正位線引導標示, ... 於 www.books.com.tw -

#43.aguard DIY 地墊中碼箭尾形1MM-001-03 香港行貨 - 友和YOHO

產品功能/特色. 高密度PE+PVC; 增加彈性及耐用性; 有效吸收衝擊力及減少嘈音; 阻隔從地面上升的冷空氣; PVC 防水防刮面層; 防滑底層防止地墊移位; KC安全認證 ... 於 m.yohohongkong.com -

#44.地垫不卡门地垫不卡门薄1mm家用进门门口2mm室内入户门垫 ...

地垫 不卡门地垫不卡门薄1mm家用进门门口2mm室内入户门垫卫生间纯色深灰色升级款羊棉绒45*75厘米图片、价格、品牌样样齐全!【京东正品行货,全国配送,心动不如行动, ... 於 item.jd.com -

#45.大買家網路量販店-*踏墊/拼裝地墊> 傢飾/收納/衛浴> 餐廚衛浴居家

歐風花卉吸水絨毛地墊40x60cm (H款). 179 $179. 快速到貨icon. 產品列表. EVA. 北歐風拼花木紋地墊(6入)-款式隨機(32X32X1cm(±1mm)). 185 $185. 於 www.savesafe.com.tw -

#46.霸紋地墊 - 新灃企業股份有限公司

霸紋門墊是一款最抗踩踏的地墊,除了毯面使用PP與PET的材質讓地墊擁有非常好的除泥效果之外,霸紋門墊的底採用立體3D紋路的橡膠製成。尼毯面隆起的紋路,毯面凸起地方 ... 於 www.sfcb.com.tw -

#47.彈簧墊片智能型拉力試驗機知識分享【科準測控】 - 隆平联社

試驗內容:彈簧墊片壓縮試驗. 所檢試樣:彈簧墊片. 執行標準:GB/T7314-2005. 試驗速度:1mm/min. 設備型號:科準測控智能型拉力試驗機. 於 www.lpls.net -

#48.台灣製 軟軟吸濕珪藻土地墊 輕薄柔軟 防滑 天然抗菌 易收藏

可能大家對珪藻土浴室墊都好熟悉~但傳統既都係又硬又重又易爛,用起上黎都幾唔方便。不過!而家改良咗喇 台灣製造 全球首創專利 軟式珪藻土地墊, ... 於 www.aikomall.com -

#49.1mm地墊的推薦與評價, 網紅們這樣回答

1mm地墊 的推薦與評價,的和這樣回答,找1mm地墊在的就來探訪台灣國家公園與自然風景區,有網紅們這樣回答. 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#50.苏州市区人行道建设标准及规定汇编 - Google 圖書結果

铺砌时,先搬起板块对好控制线,铺在整平层上,用橡皮锤敲击垫板,振实砂浆至铺设高度后, ... 石材之间缝隙应按设计要求(如果没有要求,按1mm进行控制),且缝隙平直不弯曲, ... 於 books.google.com.tw -

#51.【熱賣品】超薄地墊不卡門1mm皮革入戶門pu進門可擦洗免洗 ...

... (元/平) 清洗類型:可手洗吸塵貨號:升級款皮革免洗地墊適用場景:家用購買【熱賣品】超薄地墊不卡門1mm皮革入戶門pu進門可擦洗免洗pvc塑料地毯2mm薄琪琪精品屋. 於 shopee.tw -

#52.五金行地墊

地墊.卡車帆布. 防水帆布; 地墊; 卡車帆布; 未分類商品.防護用具. ... 0.5mm/ 1mm/ 2mm/ 3mm PVC地膠墊功能:地台保護,防滑防撞PVC地膠墊應用範圍: ... 於 hellopsy.ch -

#53.Aguard 韓國製DIY 地墊140X400X1.5cm – 春天

Aguard 韓國製DIY 地墊140X400X1.5cm – 春天. ... Aguard 韓國製DIY 地墊140X400X1.5cm – 春天. 有庫存. SKU. 1MM-005-02 ... PVC 防水防刮面層防滑底層防止地墊移位 於 www.babypowershop.com -

#54.橡膠墊1mm - 人氣推薦- 2022年2月| 露天拍賣

買橡膠墊1mm立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠, ... 【星藝優品頂級好貨】 健身房橡膠地墊運動地板地膠墊減震墊隔音家用防震墊子力量區啞鈴. 於 www.ruten.com.tw -

#55.日本多功能地墊(1mm)-鄉村花樣

日本多功能地墊(1mm)-鄉村花樣1183-032-0-02 ○ 開啟生活新方式-來自日本多樣性地墊○ 天然橡膠材質,無異味○ 即使久捲收藏,攤開時依舊平整不捲翹○ 易於清潔, ... 於 www.find-things.com.tw -

#56.rubber anne 超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊58x38cm(2入組)

【rubber anne】超薄1mm 旅行軟式珪藻土吸水地墊58x38cm(2入組). 1.表材抗菌防霉、吸水力強,踏感超柔軟。 2.底材非常止滑,止滑超群。 3.1mm超級無敵薄設計 於 24h.pchome.com.tw -

#57.Leader X 加寬版專業防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈墊瑜珈毯 ...

瑜珈墊/鋪巾/地墊多功能使用。。◇寬度加寬至67.5cm,加大運動範圍。◇1mm超薄設計,便攜可折疊收納。◇正位線引導標示,輔助調整體式。◇表層麂皮絨柔軟舒適, ... 於 www.pcstore.com.tw -

#58.选购环氧树脂地板要考虑哪些方面-土拨鼠装修经验

竹塑地板的优点1、直接铺装可以不需龙骨,直接铺装,有效地保有了室内空间。2、 ... 天后方能逐步加剧至理想温度。9、安装时,应用于密封性能好的地垫,地垫接口处必需 ... 於 m.tobosu.ex1.https.443.ipv6.zhuhai.gov.cn -

#59.超薄地毯1mm价格 - 小麦优选

小麦优选-超薄地毯1mm价格专题频道,为您提供关于超薄地毯1mm的151条最新报价。关注本站了解各多关于超薄地毯1mm多少钱?超薄地毯1mm价格表,超薄地毯1mm报价单等信息 ... 於 www.xm680.com -

#60.【rubber anne】1mm旅行軟式珪藻土吸水地墊(58x38cm)

【rubber anne】1mm旅行軟式珪藻土吸水地墊(58x38cm). 限定地區活動. 獨享. 點數兌換商品. APP獨享活動. 限定商品. 定期購商品. 買就送. 加價購商品. 國家/地區配送. 於 www.monsterstudios.com.tw -

#61.台灣SGS合格巧拼地墊組 - 生活市集

付款後0.7 ; 券後價$1339 ; 方案. 每片平均. 券後價 ; 詳細規格. 商品:台灣SGS合格巧拼地墊組品牌:新生活家規格:32x32x1cm±1mm/片產地:台灣材質/成份: ... 於 www.buy123.com.tw -

#62.The One 專業防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈墊瑜珈毯鋪巾 ...

The One 專業防滑天然橡膠正位線麂皮絨瑜珈墊瑜珈毯鋪巾1mm(兩色任選)目前網購只要1184元. YAHOO!奇摩購物中心商品編號: 9035121 可當瑜珈墊/鋪巾/地墊多用途正位線 ... 於 twcoupon.com -

#63.【團購】安全無石棉!日本製/台灣製森呼吸矽藻土地墊

日本製/台灣製森呼吸矽藻土地墊,腳踩兩下瞬間乾爽! 花磚地墊/日本製地墊/日本製人體工學波浪造型地墊/熊可愛腳踏墊(杯墊)/矽藻球除臭包(至1/29 ... 於 www.adriannelife.com -

#64.[大買家]耐磨仿木紋地墊4入(附2邊條)(45*45*1.2cm±1mm)

[大買家]耐磨仿木紋地墊4入(附2邊條)(45*45*1.2cm±1mm), 防噪音.止滑.安全.保暖符合C NS15493拼接地墊之安全要求, 大買家網路量販店店家推薦!, 傢俱、寢具、家飾, ... 於 m.momomall.com.tw -

#65.DIY珪藻土建材-復古花磚牆,讓你的牆會「呼吸」 - 台灣京瓷 ...

傳統珪藻土工法-厚度約1mm~2mm ,以一坪為例,工期約為一周,但保養不易,調濕性能變化性較大 ... 方案贈送的地墊,同樣有6種款式可以選擇。 於 www.mbmic.com -

#66.研究确定血管内皮钙粘蛋白是维系心脏淋巴管功能的关键因素

... 可以在选定的时间从淋巴细胞中选择性地去除血管内皮钙粘蛋白的基因。 ... 表示可能这是由于小鼠的心壁组织较薄,(小鼠心脏组织厚度1mm左右,而 ... 於 med.china.com.cn -

#67.Lotus Fitness - 1mm天然橡膠旅行墊

संबंधित वीडियो ; 0:46 · 教練強力推薦!絕對燃燒你的體脂肪 · 4दि ago ; 0:36 · YOGA FLOW x LOTUS · 5दि ago ; 0:36 · 複合式健身巧拼地墊 · 6दि ago ; 0:16. 於 hi-in.facebook.com -

#68.如何让你的桌面变得更完美:FS升降桌改造分享 - 什么值得买

我没有选择那种座椅自带伸缩搁脚垫的产品,因为以前买过同款… ... 控制器和乐歌是同款,升降十分平稳,且噪音小,点动可以精确到1mm精度,支持童锁 ... 於 post.smzdm.com