2010 M3的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴瑞星寫的 高性能混凝土 和張勇的 ARM嵌入式微控制器原理與應用:基於Cortex-M0+內核LPC84X與μC/OS-III操作系統(第2版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自詹氏 和清華大學所出版 。

國立陽明交通大學 材料科學與工程學系所 柯富祥所指導 杜博瑋的 磁敏釋放控制微膠囊並應用於金屬離子螢光感測 (2021),提出2010 M3關鍵因素是什麼,來自於微膠囊、雙乳化、釋放控制、熒光感測、磁性奈米顆粒。

而第二篇論文明志科技大學 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 程裕祥所指導 杜育誠的 大台北地區冬季期間細懸浮微粒中水溶性離子組成特徵探討 (2021),提出因為有 PM2.5、水溶性離子組成、氣體與氣膠同步採樣連續監測儀、硫氧化率、氮氧化率、中和率的重點而找出了 2010 M3的解答。

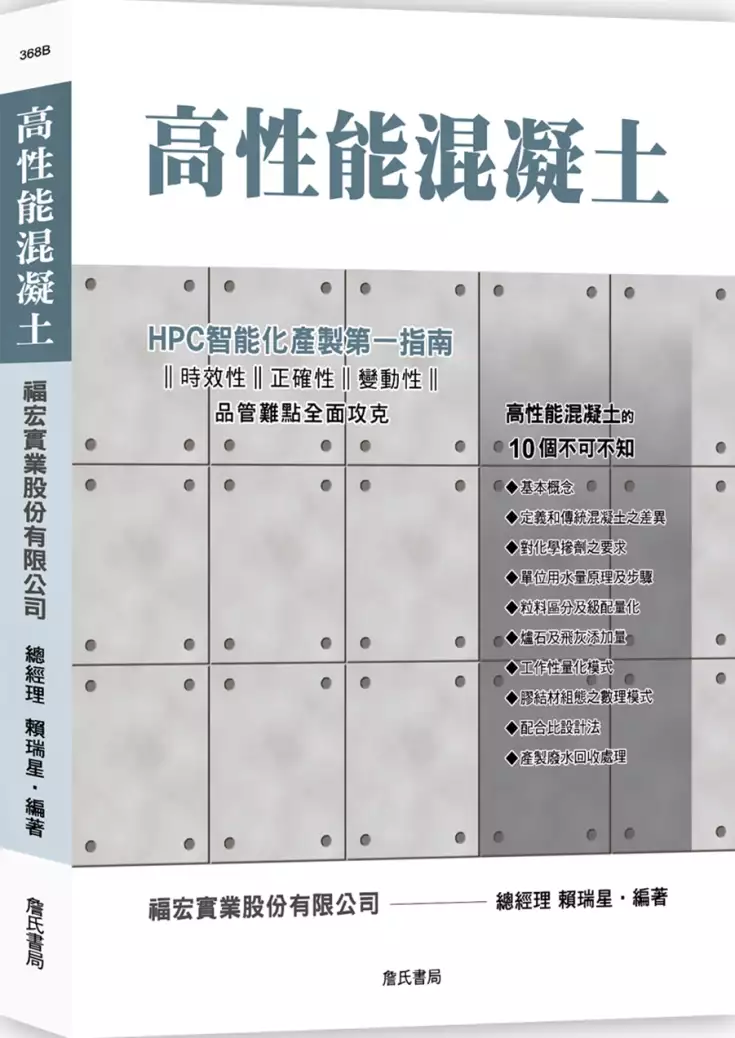

高性能混凝土

為了解決2010 M3 的問題,作者賴瑞星 這樣論述:

高性能混凝土的10個不可不知 1.基本概念 2.定義和傳統混凝土之差異 3.對化學摻劑之要求 4.單位用水量原理及步驟 5.粒料區分及級配量化 6.爐石及飛灰添加量 7.工作性量化模式 8.膠結材組態之數理模式 9.配合比設計法 10.產製廢水回收處理 ■ 本書目的 ◆ 對高性能混凝土組成提出新的論述 ◆ 作為產製高性能混凝土(HPC)的理論依據 ◆ 面對混凝土產製中材料及要求「多樣性變動」之處理 ◆ 提供混凝土產製業者作配合比設計之依據及學習混凝土之相關技術之討論 本書特色 HPC智能化產製第一指

南! 全面攻克品管難點─時效性、正確性、變動性 數理量化創新思維 ◆ 開發混凝土產製配合比設計之創新、邏輯思維 ◆ 無深奧之理論之論述,以大量實際混凝土產製的實驗數據為依據 ◆ 本書所立論之實驗方法及數據,皆為混凝土產製業者所能執行者 ◆ 可作為混凝土配合比設計參考之「工具書」 ◆ 各章論述可作為混凝土產製品質管制人員教育訓練教材用

2010 M3進入發燒排行的影片

【忠孝新生・駅近】コーヒーの美味しい作業カフェ「SADOMAIN CAFE」by Place in Taipei 台湾在住のryo(@ryo_lfmp)さん

http://lfmp-intheworld.net/2020/07/12/sadomaincafe/

謝謝你們收看!請你們按讚!訂閱!

【台北-仙德曼咖啡】Google Maps★4.5(73)

📍台北市中正區新生南路一段14-1號

No. 14-1號, Section 1, Xinsheng S Rd, Zhongzheng District, Taipei City, 100

https://g.page/sadomain-cafe?share

仙德曼咖啡-新生店介紹 複合式咖啡 手沖咖啡 烘焙咖啡

https://youtu.be/YRVqu1tcwp4

The Late I odered.

Ethiopia yirgacheffee gotiti alemu bukato natural G1

The camera I used

Sony Cyber-shot DSC-HX7V Digital Camera (Red) (2010)

The next Camera I want to try out is Canon G7X and Panasonic LX9.

The next film I want to try out is KODAK Portra160.

⏰

營業時間

平日:12:00~21:00

假日:12:00~21:00

02 2341 2929

沒有公休

可刷卡WIFI

☎

🚉MRT忠孝新生

#仙德曼咖啡

- - - - -

歡迎任何工作邀約,可以直接私訊臉書粉絲專頁!

或信箱📩Email:[email protected]

相機: Panasonic Lumix GH4+CANON EOS 60D

喜歡:喝酒、美食、旅遊、看小說(森博嗣、村上春樹)

FOLLOW ME:

■Facebook: https://www.facebook.com/shigeki.nakayama.youtube/?

■instagram:

https://www.instagram.com/shigeki_nakayama1126/

■Twitter:

https://twitter.com/KnightHolly

▼ 撮影機材

iPhone 7

Feiyutech ジンバル

【WANT】

■DJI Mavic mini

■Leica M3

■Leica Q-P

■Leica Q-2

■Leica M6

■Canon G7X

■Lumix LX9

磁敏釋放控制微膠囊並應用於金屬離子螢光感測

為了解決2010 M3 的問題,作者杜博瑋 這樣論述:

微膠囊化技術因其在材料科學中的結構和功能性提供眾多優點而近年來受到廣泛的 關注。超分子化學是一門關注分子間非共價鍵作用力的化學學科,從中延伸出了很多 重要的概念和研究方向,例如分子螢光光探針,其螢光特性由其自身的分子結構決定, 但也容易受到環境因素的影響。在該方向上,本論文進行了詳細的研究,解釋了微膠 囊化技術與超分子化學完美的平衡組合,使其具有更好的穩定性和新穎的應用。首先 我們導入超分子化學概念通過一鍋反應合成的芘基衍生物,2((芘1亞甲基) 胺) 乙醇奈 米顆粒,和通過改質的磁性奈米顆粒用作觸發釋放元素通過雙乳化溶劑蒸發法包覆在 聚己內酯聚合物基質構建的微型膠囊中。用於檢測三價陽

離子的開關感測器通過新型 的螢光響應與磁場控制釋放機制被很好地整合在整個系統中,並且在外部震盪磁場下 可以有效地發生熱能與動能的轉換。(1) 通過一鍋法成功合成了具有聚集誘導光增強特性和三價陽離子感測能力的芘基衍 生物螢光探針。我們使用重結晶技術來提高該螢光探針化合物的純度,純度評估由螢 光光譜的半高寬的值確定。通過核磁共振光譜,紫外可見光光譜,螢光光譜和熱重分 析研究了選擇性螢光探針的特性。其聚集誘導光增強特性和對於三價陽離子 (鐵/鋁/鉻) 的選擇開關特性都表現完整且性能良好。在使用這種螢光探針作為核心材料被封裝在 微膠囊中之前,本節充分地研究了其基本特性,穩定的紫外可見光及螢光光譜的結果

是在溶劑 (乙腈) 和水 (100:900; 體積比) 的比例下進行的,強力的激發光在 505 nm,也 分別顯示出其對於三價鐵/鋁/鉻金屬陽離子優異的選擇性。(2) 為了成功通過外部震盪磁場觸發微膠囊的破裂,我們將利用共沉澱法合成並通過 檸檬酸修飾以達到避免團聚現象並提高其穩定性的磁性奈米顆粒嵌入聚合物基質中。 通過由動態光散射所測量到的粒徑分佈和界面電位以及掃描電子顯微鏡觀察到的圖 像,顯示出經過修飾的磁性奈米顆粒具有良好的分散特性和相對未修飾顆粒較小的粒 徑分佈。經過修飾的磁性奈米顆粒和選擇性熒光探針分子通過雙乳化結合溶劑蒸發法 成功封裝在微膠囊中,並通過光學顯微鏡,掃描電子顯微鏡,動

態光散射儀,熱重分i析儀,X 光散射儀,和核磁共振光譜儀對其表面形貌和特征進行了全面的研究。其結 果分別表明被修飾的磁性奈米顆粒和選擇性熒光探針確實有被微膠囊封裝在內,與此 同時,本節還深入討論了殼材料的高分子量的大小,雙乳化的內部水相濃度,以及在 分離微膠囊的離心過程中的離心速率的選擇,對合成微膠囊形貌以及包封效率的影響。 我們發現當聚合物外殼採用的分子量為 80,000 的聚己內酯時,所合成的微膠囊比其他 兩種較低分子量的顯示出更好的包覆效率和更加均勻的形狀,這主要是由於採用較高 分子量的高分子時,其油相在膠囊雙乳化狀態下的固化過程可以提供更好的穩定性。 此外,將溶解在乙腈中 10 mM

的熒光探針化合物作為內部水相的濃度與其他兩種濃度 (0.1 mM, 1 mM) 相比之下,也證明該濃度下所合成的微膠囊具有更好的均勻性和包覆 效率,因為較低濃度的內部水相會導致膠囊外殼內外滲透壓的不穩定。令人驚訝的是, 我們還發現在分離微膠囊的過程中,較高的離心速率會導致微膠囊的多孔性結構的產 生,這種現象可以通過調整較低的離心速率來消除。該策略同時也為未來開發新型多 孔性結構微膠囊的設計提供了一種新的途徑。在本節中,包覆了被修飾後的磁性奈米 顆粒和選擇性螢光探針的微膠囊的釋放行為和感測滴定分別以六十攝氏度的水浴加熱, 機械破壞,和超聲波粉碎的方式模擬其在磁場破裂的條件下進行,並且分別在不同狀

態下完美地測試了其結果。(3) 最後我們巧妙地設計了通過使用外部震盪磁場的方式來觸發芘基席夫鹼螢光 探針在微膠囊中的新型磁感應釋放機制。為了控制膠囊外殼的破裂,分散在乙腈/水 (900:100; 體積比) 中新合成的磁敏微膠囊通過直接感應加熱暴露在高頻磁場下。這些微 膠囊被成功觸發破裂釋放出所包覆的選擇性螢光探針,表現出優異的聚集誘導光增強 特性,和良好的選擇性開關螢光信號用於檢測三價金屬陽離子 (鐵/鋁/鉻)。被釋放的螢 光探針的檢測極限為:2.8602 × 10−6 M (三價鋁離子), 1.5744 × 10−6 M (三價鉻離子),和 1.8988 × 10−6 M (三價鐵離子)。

該感測器平台也表現出優異的精確度和再現性,如變 異係數所示 (三價鐵離子 ≤ 2.79%, 三價鉻離子 ≤ 2.79%, 三價鋁離子 ≤ 3.76%),各金屬離 子的回收率分別為:96.598.7% (三價鐵離子), 96.799.4% (三價鉻離子), 和 94.798.9% (三價鋁離子)。以上結果也充分說明了本文所述的控制釋放平台對於三價金屬陽離子 (鐵/鋁/鉻) 活性和實際樣品中的偵測,在未來環境監測甚至生物醫學方面的應用有一定 的價值和潛力。

ARM嵌入式微控制器原理與應用:基於Cortex-M0+內核LPC84X與μC/OS-III操作系統(第2版)

為了解決2010 M3 的問題,作者張勇 這樣論述:

ARM Cortex-M0+內核微控制器以其高性能、極低功耗和易用性等特點成為替代傳統8051架構單片機的選微控制器,其中以NXP公司LPC84X系列微控制器因其處理速度快、存儲空間大和片內外設資源豐富而有代表性。Micrium公司μC/OS-III系統軟體是在全球範圍內被廣泛載入到微控制器上的嵌入式即時操作系統。 本書結合微控制器LPC84X與嵌入式即時操作系統μC/OS-III詳細講述ARM微控制器原理與應用技術,主要內容包括Cortex-M0+微控制器、LPC84X硬體電路系統、IAR EWARM整合式開發環境、Cortex-M0+異常與中斷、片內外設驅動技術、μC/OS-III移植

、μC/OS-III任務、信號量與互斥信號量以及消息郵箱與訊息佇列等。 本書的特色在於理論與應用結合緊密且實例豐富,對學習基於Cortex-M0+微控制器和即時操作系統μC/OS-III等領域的嵌入式設計與應用開發技術,都具有頗強的指導和參考價值。 第一篇LPC84X典型硬體系統與晶片級軟體設計 第1章ARM CortexM0+內核 1.1ARM CortexM0+內核特點 1.2ARM CortexM0+內核架構 1.3ARM CortexM0+記憶體配置 1.4ARM CortexM0+內核寄存器 1.4.1內核寄存器 1.4.2系統控制寄存器 1.5SysTick

計時器 1.6CortexM0+異常 1.7嵌套向量中斷控制器 1.8本章小結 第2章LPC84X微控制器 2.1LPC845微控制器特點與引腳配置 2.2LPC845微控制器內部結構 2.3LPC845記憶體配置 2.4LPC845 NVIC中斷 2.5I/O口配置IOCON 2.6通用目的輸入/輸出口GPIO 2.7系統組態模組SYSCON 2.8本章小結 第3章LPC845典型硬體平臺 3.1LPC845核心電路 3.2電源電路 3.3LED驅動電路與蜂鳴器驅動電路 3.4串口通信電路 3.5使用者按鍵電路、使用者介面擴展電路和ADC電路 3.6DS18B20電路 3.7ZLG7

289B電路 3.8SWD、ISP和重定電路 3.9LCD屏與電阻式觸控式螢幕介面電路 3.10記憶體電路 3.11聲碼器電路 3.12本章小結 第4章LED燈與蜂鳴器控制 4.1LED燈控制 4.1.1LPC845 GPIO口讀寫訪問 4.1.2Keil MDK工程框架 4.2LPC845異常管理 4.2.1LPC845異常 4.2.2LED燈閃爍工程 4.3NVIC中斷管理 4.3.1多速率計時器MRT 4.3.2MRT計時器中斷實例 4.4蜂鳴器工作原理 4.5LPC845外部中斷 4.5.1外部中斷與模式匹配工作原理 4.5.2LPC845外部中斷實例 4.5.3LPC845模式匹

配實例 4.6本章小結 第5章按鍵與數碼管顯示 5.1ZLG7289B工作原理 5.2DS18B20工作原理 5.3按鍵與數碼管實例 5.4本章小結 第6章串口通信與聲碼器 6.1串口通信 6.1.1LPC845串口工作原理 6.1.2串口通信實例 6.2聲碼器 6.2.1聲碼器工作原理 6.2.2聲碼器實例 6.3本章小結 第7章ADC與記憶體訪問 7.1LPC845微控制器ADC 7.1.1ADC工作原理 7.1.2ADC工程實例 7.2AT24C128記憶體 7.2.1AT24C128存取方法 7.2.2AT24C128訪問實例 7.3W25Q64記憶體 7.3.1W25Q6

4記憶體存取方法 7.3.2LPC845微控制器SPI模組 7.3.3W25Q64訪問實例 7.4本章小結 第8章觸控式螢幕與LCD屏 8.1電阻式觸控式螢幕驅動原理 8.2電阻式觸控式螢幕實例 8.3LD屏驅動原理 8.4LCD屏實例 8.5本章小結 第二篇嵌入式即時操作系統μC/OSⅡ 第9章μC/OSⅡ系統與移植 9.1μC/OSⅡ系統移植 9.2μC/OSⅡ系統結構與配置 9.3μC/OSⅡ系統任務 9.3.1空閒任務 9.3.2統計任務 9.3.3計時器任務 9.4本章小結 第10章μC/OSⅡ任務管理 10.1μC/OSⅡ用戶任務 10.2μC/OSⅡ多工工程實例 10

.3統計任務實例 10.4系統計時器 10.5本章小結 第11章信號量與互斥信號量 11.1μC/OSⅡ信號量 11.2μC/OSⅡ互斥信號量 11.3信號量與互斥信號量實例 11.4本章小結 第12章消息郵箱與訊息佇列 12.1μC/OSⅡ消息郵箱 12.2μC/OSⅡ訊息佇列 12.3消息郵箱與訊息佇列實例 12.4本章小結 第三篇嵌入式即時操作系統μC/OSⅢ 第13章μC/OSⅢ系統與移植 13.1μC/OSⅢ發展歷程 13.2μC/OSⅢ特點 13.3μC/OSⅢ應用領域 13.4μC/OSⅢ系統組成 13.4.1μC/OSⅢ設定檔 13.4.2μC/OSⅢ內核文件 13

.5μC/OSⅢ自訂資料類型 13.6μC/OSⅢ移植 13.7本章小結 第14章μC/OSⅢ任務管理 14.1用戶任務 14.1.1任務堆疊與優先順序 14.1.2任務控制塊 14.1.3任務工作狀態 14.1.4用戶任務創建過程 14.2多工工程實例 14.3統計任務 14.4計時器任務 14.5本章小結 第15章信號量、任務信號量和互斥信號量 15.1信號量 15.1.1信號量工作方式 15.1.2信號量實例 15.2任務信號量 15.2.1任務信號量工作方式 15.2.2任務信號量實例 15.3互斥信號量 15.3.1互斥信號量工作方式 15.3.2互斥信號量實例 15.4本章

小結 第16章訊息佇列與任務訊息佇列 16.1訊息佇列 16.1.1訊息佇列工作方式 16.1.2訊息佇列實例 16.2任務訊息佇列 16.2.1任務訊息佇列工作方式 16.2.2任務訊息佇列實例 16.3本章小結 附錄A文件my25q64.c 附錄B工程項目索引 參考文獻 第2版前言 物聯網技術與互聯網+技術的迅猛發展,促使電子設計與智慧控制領域發生了一次新的技術革命,這場技術革命的典型特徵在於ARM微處理器和微控制器的普及應用及嵌入式即時操作系統(ERTOS)的普及應用。國內各高等院校與時俱進,在電子通信與智慧控制等相關專業開設了ARM與ERTOS方面的多門課程

,以培養高品質的嵌入式技術工程人員。為了適應高等院校新技術的教學需要,同時作為清華大學出版社“開發者書庫”系列教材的出版計畫之一,編寫了《ARM嵌入式微控制器原理與應用——基於CortexM0+內核LPC84X與μC/OSⅢ作業系統》。本書涵蓋了ARM CortexM0+極低功耗微控制器LPC84X的設計與應用技術以及ERTOS系統μC/OSⅡ/Ⅲ的實戰應用技術。 本書出版一年以來,受到了國內廣大師生和嵌入式愛好者的喜愛,在此作者表示由衷的感謝。在過去的一年裡,收到了大量讀者的寶貴回饋意見,同時結合在物聯網專業本科和研究生教學中遇到的問題,修訂了本書第1版中出現的一些小問題。特別是由於Kei

l MDK最新版開發軟體中晶片支撐庫結構的大幅調整,使得本書原版中全部常式均需作重大修改才能運行在新版Keil MDK下。在這種情況下,對原書中的工程常式進行了全面的修訂,形成了本書的第2版。同時,基於IAR EWARM開發環境,也編寫了以LPC84X與ERTOS應用為核心的嵌入式教材《ARM CortexM0+嵌入式微控制器原理與應用——基於LPC84X、IAR EWARM與μC/OSⅢ作業系統》,即將由清華大學出版社出版,該書更適合那些習慣於借助EWARM進行嵌入式開發的教研人員。 本書第2版與第1版在內容安排上相同,同樣具有概念表述準確、硬體方案開源、工程代碼完備、應用實例豐富等特點,

適用於課內教學與課外實驗相結合的教學方法,也適用於結合MOOC技術和微課技術進行新型教學範式改革,同樣適用於結合電子設計大賽進行賽課結合教學。本書配套的ARM學習電路板可以在教學過程中設計製作,可極大地提高本書的學習成就感和學習樂趣。對於本科二年級學生,適用內容為根據第3章內容製作ARM學習板和第1~4章; 對於本科三年級學生,根據學習基礎可選用第1~8章或第1~12章; 對於研究生,適用第9~16章。結合作者的教學經驗,針對本科三年級學生,本書的課內教學宜為32學時,實驗教學不少於32學時,相關的開放實驗學時為64~96學時。 本書由江西省學位與研究生教育教學改革研究專案(編號: JXYJ

G2018074)資助出版,特此感謝。同時,感謝恩智浦(NXP)中國公司辛華峰經理對本書編寫的關心與支持; 感謝北京博創智聯科技有限公司陸海軍總經理對本書編寫的關心與支持; 感謝廣州天嵌電腦科技有限公司梁傳智總經理對本書編寫的關心與支持; 感謝清華大學出版社趙凱編輯的辛勤工作; 感謝我的愛人賈曉天老師在資料檢索和LPC845學習板焊裝調試方面所做的大量工作; 感謝閱讀了作者已出版的教材並回饋了寶貴意見的讀者們。本書的編寫通俗易懂,其自學門檻較以往的教材大大降低。 由於作者水準有限,書中難免會有紕漏之處,敬請同行專家和讀者朋友批評指正。 張勇2019年5月 前言 當前,ARM微控制器正在

逐步替代傳統8051架構單片機而成為嵌入式系統的核心控制器。2010年以後,ARM公司主推Cortex系列內核,Cortex系列分為R系列、A系列和M系列,其中,A系列是高性能內核,用於基於Android作業系統的智慧手機和平板電腦,支援ARM、Thumb和Thumb2指令集; R系列為微處理器內核,支援ARM、Thumb和Thumb2指令集; M系列為低功耗微控制器內核,僅支援Thumb2指令集,誕生於2004年,最早推出的內核為CortexM3,目前有CortexM0、M0+、M1、M3、M4和M7等,用於支援快速中斷的嵌入式即時應用系統中。在Cortex系列中,M系列晶片的應用量最大,每

年的應用量為幾十億塊。 在CortexM系列中,M0和M0+內核都是極低功耗內核,M0+內核的功耗比M0內核更低(ARM公司公佈的功耗資料為11.2μW/MHz),被譽為全球功耗最低的微控制器內核,主要應用在控制和檢測領域,涵蓋了傳統8051單片機的應用領域,比傳統8051單片機在處理速度、功耗、片上外設靈活多樣性、中斷數量與中斷反應能力、程式設計與調試等諸多方面都有更大優勢,M0+內核的代表晶片如NXP公司的LPC845微控制器。 基於ARM CortexM0+微控制器的軟體發展有兩種方式,即傳統的晶片級別的應用軟體發展和載入嵌入式即時操作系統的應用軟體發展。晶片級別的應用軟體發展方式直

接使用C語言函數管理硬體外設驅動和實現使用者功能,稱之為面向函數的程式設計方式; 載入嵌入式即時操作系統的應用軟體發展使用嵌入式作業系統管理硬體外設和存儲資源,借助於使用者任務實現用戶功能,稱之為面向任務的程式設計方式。由於CortexM0+微控制器片內RAM空間豐富,一般在8KB以上,適宜載入嵌入式即時操作系統(RTOS)μC/OSⅡ或μC/OSⅢ。在CortexM0+微控制器上載入了RTOS後,將顯著加速專案的開發進度。 本書主要以CortexM0+內核LPC845微控制器為例,在介紹了CortexM0+內核組成原理和LPC84X微控制器晶片結構後,詳細介紹了LPC845典型硬體系統及其

片上外設的驅動方法,基於面向函數的程式設計方法介紹了LED燈、蜂鳴器、按鍵、數碼管、溫度顯示(DS18B20)、串口通信、模數轉換器(ADC)、記憶體訪問、LCD屏顯示和觸控式螢幕輸入等外設驅動程式設計技術; 然後,詳細介紹了嵌入式即時操作系統μC/OSⅡ和μC/OSⅢ在LPC845微控制器上的移植與應用技術,包括使用者任務、信號量與互斥信號量、消息郵箱與訊息佇列等元件應用程式設計方法,重點在於闡述面向任務的程式設計方法及其優越性。 本書講義經過多名教師的使用,理論學時宜為32學時,實驗學時為32學時。建議講述內容為第1~12章(第一篇與第二篇),選學內容為第13~16章(第三篇),按書中章

節順序講述。作者巧妙地組織了書中的全部實例,使得全部實例代碼均是完整的。因此,要求讀者必須在掌握了前面章節實例的基礎上,才能學習後面章節的實例。對於自學本書的嵌入式愛好者而言,要求至少具有數位電路、類比電路、C語言程式設計等課程的基礎知識,並建議使用LPC845學習板輔助學習,以增加學習樂趣。 本書具有以下三個方面的特色: 1. 公佈了基於LPC845微控制器為核心的開源硬體平臺,對嵌入式硬體開發具有很強的指導作用。 2. 全書工程實例豐富,通過完整的工程實例詳細講述了函數級別與任務級別的程式設計方法,對於嵌入式系統應用軟體發展具有頗強的指導意義。 3. 結合LPC845硬體平臺,詳細

講述了嵌入式即時操作系統μC/OSⅡ/Ⅲ的任務管理和系統元件應用方法,對學習和應用μC/OSⅡ/Ⅲ具有良好的可借鑒性。 本書由江西省學位與研究生教育教學改革研究專案(編號: JXYJG2018074)資助出版,特此感謝。同時,感謝恩智浦(NXP)中國公司辛華峰經理對本書編寫的關心與支持; 感謝北京博創智聯科技有限公司陸海軍總經理對本書編寫的關心與支持; 感謝廣州天嵌電腦科技有限公司梁傳智總經理對本書編寫的關心與支持; 感謝清華大學出版社的辛勤工作; 感謝我的愛人賈曉天在資料檢索和LPC845學習板焊裝調試方面所做的大量工作; 感謝閱讀了作者已出版的教材並回饋了寶貴意見的讀者們。本書的編寫通

俗易懂,其自學門檻較以往的教材大大降低。 由於作者水準有限,書中難免會有紕漏之處,敬請同行專家和讀者朋友批評指正。 免責聲明: 知識的發展和科技的進步是多元的。本書內容上廣泛引用的知識點均羅列於參考文獻中,主要為LPC845使用者手冊、LPC845晶片手冊、CortexM0+技術手冊、嵌入式即時操作系統μC/OSⅡ/Ⅲ、Keil MDK整合式開發環境、ULINK2或JLINK模擬資料和Altium Designer軟體等內容,所有這些引用內容的智慧財產權歸相關公司所有。本書內容僅用於教學目的,旨在推廣ARM CortexM0+內核LPC845微控制器、嵌入式即時操作系統μC/OSⅡ/Ⅲ和K

eil MDK整合式開發環境等,禁止任何單位和個人摘抄或擴充本書內容用於出版發行,嚴禁將本書內容用於商業場合。 張勇 2018年4月于江西財經大學楓林園

大台北地區冬季期間細懸浮微粒中水溶性離子組成特徵探討

為了解決2010 M3 的問題,作者杜育誠 這樣論述:

本研究探討冬季期間大台北地區大氣中細懸浮微粒的水溶性離子組成特性及逐時變動趨勢。於2021年1月1日至2021年3月31日在新北市泰山區明志科技大學校園內利用氣體與氣膠同步採樣連續監測儀(2060 MARGA R)分析每小時HNO3、SO2及NH3氣體與NH4+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、NO3-及SO42-離子濃度。結果顯示HNO3、SO2及NH3在採樣期間的平均濃度分別為0.39 μg/m3、0.26 μg/m3及3.24 μg/m3。陽離子NH4+、Na+、K+、Ca2+及Mg2+的平均濃度分別為1.73、0.30、0.17、0.08及0.06 μg/m3。陰離子SO4

2-、NO3-及Cl-的平均濃度分別為3.12、2.32及0.40 μg/m3。其中Na+、Ca2+、K+及SO42-分別約有49.06%、10.65%、5.83%及2.30%是來自於海鹽飛沫。採樣期間水溶性離子占PM2.5質量濃度約42.44%,其中以SO42-、NO3-及NH4+為主要組成,占總水溶性離子約84.06%。採樣期間的硫氧化率(SOR)與氮氧化率(NOR)平均值分別為0.91與0.78,顯示採樣期間微粒中所含的SO42-及NO3-主要來自衍生性硫酸鹽及硝酸鹽。而本研究採樣期間的中和率(NR)平均值為1.02,顯示微粒接近於中性。採樣期間共有180小時PM2.5質量濃度超過35

μg/m3,事件小時(PM2.5≥ 35 μg/m3)的水溶性離子由高到低依序為NO3-、SO42-、NH4+、Cl-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+。在事件小時中,除了Na+以外,其餘水溶性離子平均質量濃度皆高於非事件小時(PM2.5< 35 μg/m3)。但若依照水溶性離子占PM2.5比例來看,除了NO3-及NH4+占比有所提升外,其餘水溶性離子占PM2.5皆為下降趨勢。同時NOR在事件小時期間顯著增加,可見在事件小時期間所增加的衍生氣膠主要以NH4NO3微粒為主。另外藉由NR中和率來看,在事件小時的NR較非事件小時略高,相較而言較偏鹼性,表示有較多量的NH3可以中和大氣中HNO3及H2

SO4。