2017桃園地景藝術節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦社團法人臺灣竹會寫的 從竹子到竹房子:給所有人的竹構築指南 和unknow的 金剛演義:劉柏村雕塑個展2020都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2017桃園地景藝術節觀音區@ 半金俱樂部也說明:2017桃園地景藝術節 觀音區領隊小邱趕在今(2017)年桃園藝術節結束前幾天,安排同學們到桃園觀音區參觀,帶領大家來一趟桃園地景結合藝術的知性之旅,由於時間關係, ...

這兩本書分別來自田園城市 和北星所出版 。

國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 邱淑宜所指導 黃妃珊的 藝文節慶與地方發展-以桃園地景藝術節為例 (2021),提出2017桃園地景藝術節關鍵因素是什麼,來自於藝文節慶、桃園地景藝術節、地方發展、在地認同。

而第二篇論文國立東華大學 藝術創意產業學系 陳怡方所指導 張伊婷的 社區中博物館的藝術實踐:以李梅樹紀念館為例 (2018),提出因為有 李梅樹紀念館、社區博物館、藝術進入社區、社區參與的重點而找出了 2017桃園地景藝術節的解答。

最後網站美術乙版上冊: (疫情期間提供教學使用) - 第 102 頁 - Google 圖書結果則補充:社區營造與地方創生都強調在地、自發與行動,但地方創生首要面臨的便是高齡化與人口減少的 ... 每年輪流舉辦國際貨櫃藝術節○4-22、國際鋼雕藝術節○4-23;桃園地景藝術 ...

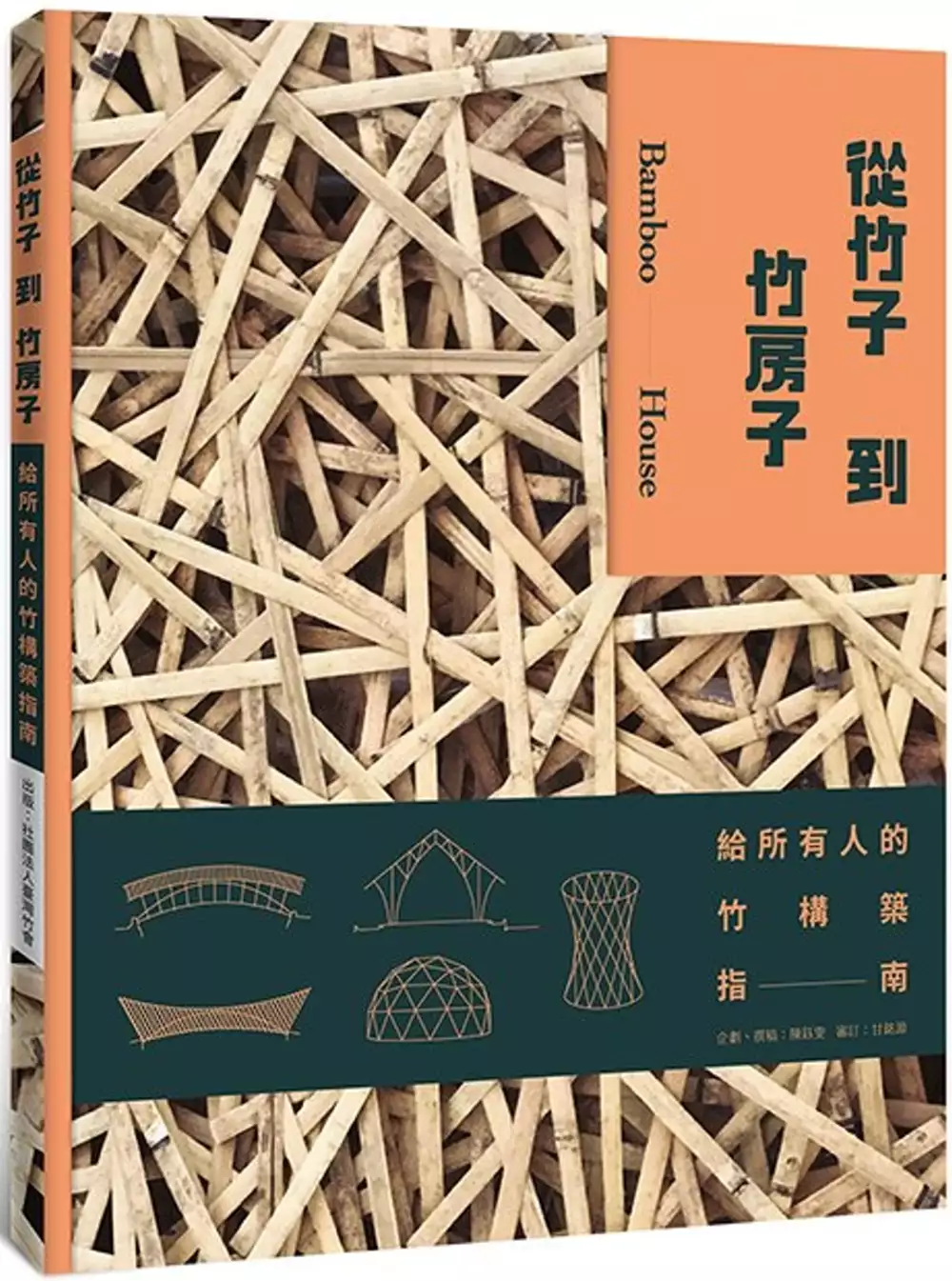

從竹子到竹房子:給所有人的竹構築指南

為了解決2017桃園地景藝術節 的問題,作者社團法人臺灣竹會 這樣論述:

這是一本將台灣建築師們數十年來的竹建築技術與經驗,轉化為一般民眾易讀易懂的手冊。從竹子的特性談到竹材處理、竹構的基礎施作,深入淺出地說明從竹子變成竹房子的過程,並輔以國內外精彩的竹建築作品介紹。

2017桃園地景藝術節進入發燒排行的影片

2017桃園地景藝術節 Taoyuan Land Art Festival

展期:8/18~9/3,歡迎大家來觀音尋秘境,賞地景吧

《請分享,讓更多人看見桃園之美》

「2017桃園地景藝術節」持續深耕藝術與在地的關係,以「秘境找地景」為概念,結合觀音區引人入勝的白千層林道與周邊陂塘,藉由藝術創作與在地參與,激發不一樣的環境新觀點,探索值得玩味的「地景秘境」,而副展區崙坪的「聲音地景」與八德竹霄的「藝遊八德」亦圍繞此概念,帶給大家充滿驚奇的祕境之旅!

藉由豐富的藝術作品宣傳桃園境內的特色地景,並結合在地社區投入,讓地景藝術節不僅是觀光媒介,更成為桃園人的地方盛典。

地點(兩個展區同時舉行):觀音 廣福社區、崙坪文化地景園區;八德 竹霄社區、陂塘自然生態公園

了解更多 請上官網:http://www.taoyuanlandart.com.tw

-----------------------------------------------------------------------

桃園在地旅人誌 Fun假趣哪玩▼http://www.wearefunlife.tw

Facebook▼https://www.facebook.com/wearefunlife/

Instagram▼https://www.instagram.com/wearefunlife/

影片製作 By 弓長桑企劃XFUN假趣哪玩採訪團隊

藝文節慶與地方發展-以桃園地景藝術節為例

為了解決2017桃園地景藝術節 的問題,作者黃妃珊 這樣論述:

本研究以「桃園地景藝術節」為例,探討自2013年舉辦至今的「桃園地景藝術節」究竟對於桃園帶來什麼樣的實質影響。其研究取徑以個案研究方法探討「桃園地景藝術節」,藉由文本分析、半結構式訪談及參與觀察進行研究,研究之資料範圍自2013年至2021年,透過政府單位文獻、活動成果報告等為基礎資料,並進一步訪談政府單位、在地民眾及多位第一線藝文節慶執行單位等田野資料,一探藝文節慶究竟對於地方發展帶來何種影響。新冠疫情之下,「桃園地景藝術節」持續創下百萬人次的參觀流量,「為什麼政府單位需要投入如此多資源辦理藝文節慶?!」,本研究之結論以為「桃園地景藝術節」相較於臺灣其他藝文節慶之不同之處,其中最大不同點在

於它的「移動性」對於桃園經濟、政治與社會及文化三個面向所造成的實質影響,其次闡述桃園市政府的跨域合作,以跨局處所凝聚的力量,一同成就「桃園地景藝術節」歷年來均衡地方發展的城鄉風貌改善。最後,從來自政府單位、在地民眾及執行單位等不同角度對於「桃園地景藝術節」執行之建言,由田野資料逐一爬梳由官方及民間單位所提出之建議,希冀作為「桃園地景藝術節」規劃未來之參考,本研究總結三點建議如下:一、建立策展機制,回到最初相見:建立固定策展人,藉以延續藝文節慶之在地精神。二、成立關鍵組織,牽起在地連結:不論是政府單位、在地民眾或執行單位,都需要時間做好辦理藝文節慶的準備,扎根桃園,真實呈現在地生活面貌。三、裝置

藝術去留,理解民眾想法:每年展出的裝置藝術應該在落地前,想清楚未來作品在民眾生活空間中的樣貌,以及作品在藝文節慶喧鬧之後的去與留。

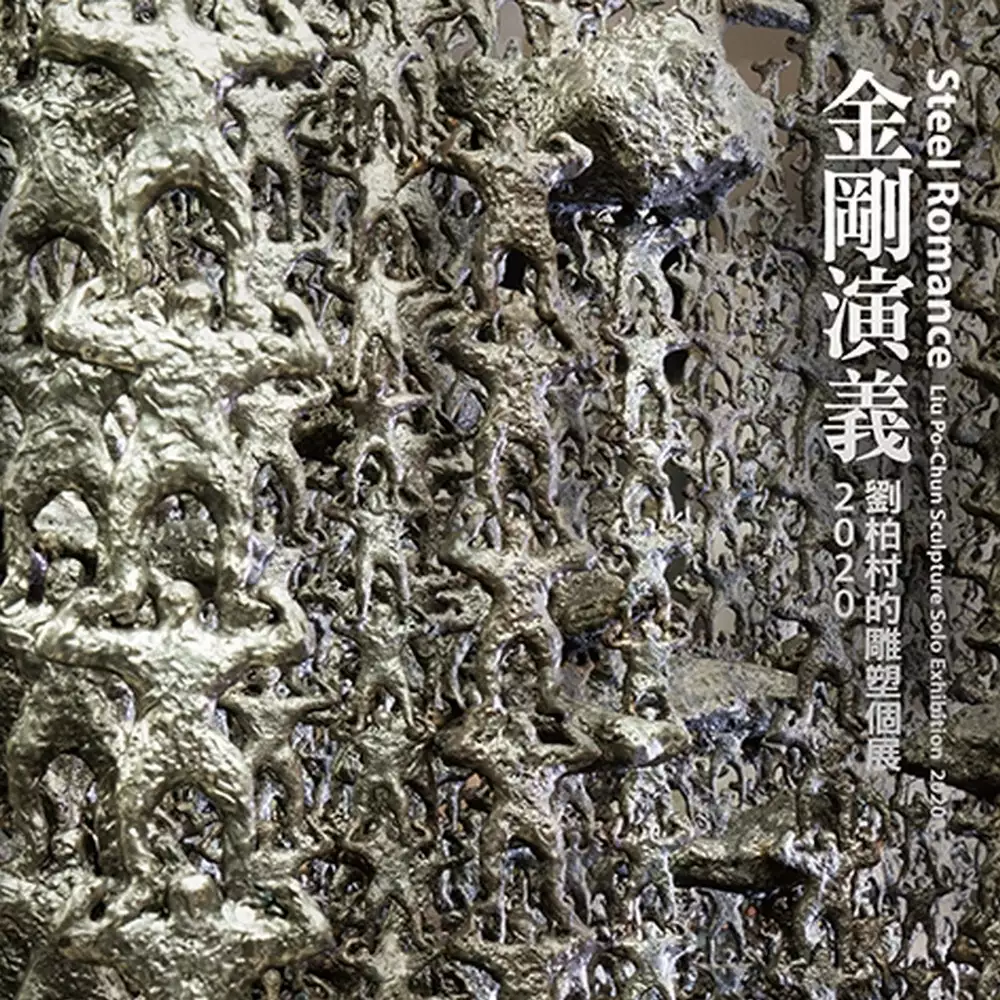

金剛演義:劉柏村雕塑個展2020

為了解決2017桃園地景藝術節 的問題,作者unknow 這樣論述:

『金剛』系列命題是個人十年來創作的研究路線,也是以金屬材質表現中,最具代表性的主題系列作品。基本上「金剛」攫取健美力士的身軀形象,它參合了佛教的「金剛不壞之身」、神話、科幻、卡漫想像中所向無敵之軀的概念,是鋼鐵的化身,亦是對於工業文明實踐與參照的『理想與完美之軀』。 以尺寸與形象的大小變異、相對複製與差異、聚集與分離、繁複與增殖等等造形思維,由『金剛』形象所衍生出的造形實踐場,演繹出有:線性金剛、廢鐵金剛、金剛變身、幻彩金剛、異地金剛、異境金剛、金剛登天等系列。它們各自展現不同角色與內容,因而發展出個人藝術思考變異的『金剛演義』,這些概括種種的藝術實驗,以巨觀與微

觀方式回應工業發展與現代文明,乃至於自然、宇宙與人類存在景況的觀照。此次的『金剛演義』意味藉此一併以『全面性演出』的形式,既回溯、也延伸擴充展出的內容。 『金剛』指的或許已非只是既定認知中的金剛體,它何嘗不也是個人對工業科技文明未來發展的一種理想性憧憬?神識投射的肉身容器?亦或帶有虛空表徵的意涵?宇宙未知狀態的現在式寓言? 名人推薦 「金剛」以一複現,在無限變身的過程中,在不同的時間意識流的生產場域裡,一種以人為本位的擬人態美學觀演繹,悠遊於恆古的當下,指向描繪人類幻想的未知宇宙。-劉柏村 我個人認為,超人/金剛系列更具雕塑的挑戰性。對我而言,後來的這些作品,經營著一個較陌

生的領域,因此更讓人縈繞腦海,它們的原創性也清楚顯見而令人難忘。-菲利普. 金 劍橋大學榮譽博士/倫敦皇家學院前主席 劉柏村使用鋼鐵材質,不論是以鍛鍊成鋼板的重複切割或高溫延展、撿拾回收的現成物的焊接及表面處理,呈現一位專業雕塑家利用鋼鐵廠內的各種機具模組、設備與處理劑,甚至煉鋼爐下的爐渣(地金),創造整體場域「新語義學」的「構成文法」,以表達他對工業文明喜悅與憂慮的交感反應,不管是形式語言的決定及繁衍,或在創作過程中不斷地製造另一個創作過程寓言的激動,都是劉柏村和許多其他同樣以金屬作為材質媒介的雕塑家,非常不同而獨特的地方。-王哲雄 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣師範大學

美術系所前主任所長、實踐大學工業產品設計研究所教授 劉柏村的藝術創作經歷每一個不同時期的困頓與突破,才能走出如今的成熟與豐饒。如果說古典時期的雕塑是讚美諸神的藝術,那麼劉柏村做為神話已經被工業取代的時代的一個雕塑家,他的鋼鐵雕塑似乎是引領著我們回到神話誕生以前的宇宙,那裡還沒有山川萬物,還沒有日夜晨昏,只有無盡的塵土。立足在無盡的塵土中,劉柏村為鋼鐵雕塑找到母親的懷抱,他在那裡與鐵共舞,譜寫著神話誕生以前的鋼鐵史詩。-廖仁義 法國巴黎第十大學美學博士/ 國立臺北藝術大學博物館研究所所長 終究,什麼是巨大?什麼是渺小?什麼是完美?什麼又是殘缺?何為不朽,又何為流變?⋯⋯ 在劉柏村的雕

塑中,似有無法了結的角力。他作品中歷經種種變異的身體,一再鬆動乃至推翻絕對定義,彷彿以某種的辯證循環一再嘗試脫離制約、探索與慣性和與歷史分裂的可能。劉柏村以此作為推演自己藝術的方法,並藉以作為關照世界的方式。也正是在充滿極大對比、蘊含多重歧義的辯證張力中,劉柏村造就了豐厚強烈的異質感性力量,為人體雕塑注入了獨特的新意。若說一如戲劇理論家阿赫托(Antonin Artaud)所言,「身體是個值得我們重返的戰場」,劉柏村的雕塑,即是以此,強力重返、震撼上場。-劉俊蘭 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣藝術大學雕塑學系教授、桃園市立美術館館長

社區中博物館的藝術實踐:以李梅樹紀念館為例

為了解決2017桃園地景藝術節 的問題,作者張伊婷 這樣論述:

本研究旨在探討李梅樹紀念館於三峽的藝術實踐過程,如何形塑符合社區博物館精神之條件,筆者身為在地居民,有感紀念館於三峽長期推展藝文活動,並將藝術展覽進入社區中展示,因此由李梅樹紀念館的藝術實踐歷程,探討社區藝術活動和參與者之間的影響及價值,並從中探究李梅樹紀念館從私人紀念館的定位,如何逐漸發展成為社區博物館的想像,以及社區參與居民對於李梅樹紀念館實踐行動的回饋與展望,李梅樹紀念館為地方文化館身份,透過藝術節辦理、教學活動體驗的方式,逐漸構成為社區博物館之角色,將藝術進入社區學校進行推廣教育。本研究以李梅樹紀念館兩項藝術實踐作為研究路徑,透過梅樹月之歷程作為論述基礎,由筆者田野觀察、實際參與及對

話訪談等研究方法,爬梳梅樹月2012年至2019年展覽內容、推廣活動等策展歷程,並藉此討論梅樹月的定位與價值;以及2018年進行文化體驗專案之過程,筆者將以紀念館、社區學校、參與居民之間的合作過程分析,討論三方合作的成果與影響。上述兩項藝術實踐的過程,筆者以自身參與志工及在地居民的兩種身分作為觀察研究的方法,及進行實際訪談參與居民的回饋,從中討論藝術與社區的關聯和教育作為推廣藝術的想像,期望透過本研究結果,梳理出李梅樹紀念館由藝術行動的過程,展現出社區博物館構成及藝術推廣的脈絡,且期望往後能有更多研究能持續深入探討三峽藝文發展的能量。

想知道2017桃園地景藝術節更多一定要看下面主題

2017桃園地景藝術節的網路口碑排行榜

-

#1.千層秘境多元拍照亮點2017桃園地景藝術節 - MOOK景點家

「2017桃園地景藝術節」自8月18日至9月3日在桃園市觀音、八德舉辦為期17天的活動,將桃園獨特的自然地景,包含陂塘、白千層林道與豐富自然生態,結合. 於 www.mook.com.tw -

#2.2017桃園地景藝術節劉柏村作品花非花樹非樹 - 采泥藝術

2017桃園地景藝術節 劉柏村作品花非花樹非樹. 相關文章:. 金剛變-劉柏村個展展場紀實. 2018 . 01 . 28 | 0 條評論 · 桃園有線新聞-千層秘境觀音遊地景 ... 於 www.chinigallery.com -

#3.2017桃園地景藝術節觀音區@ 半金俱樂部

2017桃園地景藝術節 觀音區領隊小邱趕在今(2017)年桃園藝術節結束前幾天,安排同學們到桃園觀音區參觀,帶領大家來一趟桃園地景結合藝術的知性之旅,由於時間關係, ... 於 yhcchc.pixnet.net -

#4.美術乙版上冊: (疫情期間提供教學使用) - 第 102 頁 - Google 圖書結果

社區營造與地方創生都強調在地、自發與行動,但地方創生首要面臨的便是高齡化與人口減少的 ... 每年輪流舉辦國際貨櫃藝術節○4-22、國際鋼雕藝術節○4-23;桃園地景藝術 ... 於 books.google.com.tw -

#5.2017桃園地景藝術節 - 典藏ARTouch.com

2017桃園地景藝術節. 藝術觀點 · 深入「桃園」秘境,尋找「地景」藝術 · 邱語亭 2017.08.17. © 2022 典藏藝術家庭股份有限公司保留一切權利。8f-2 網頁設計和維護。 於 artouch.com -

#6.「沒有圍牆的美術館」 2017桃園地景藝術節閉幕

「沒有圍牆的美術館」 2017桃園地景藝術節閉幕 · 亞太新聞網ATA News. 2017年09月04日09:56. 點閱數:11367 ... 於 www.atanews.net -

#7.[桃園觀音]2017桃園地景藝術節非聽不可的「擁抱」X ...

桃園觀音]2017桃園地景藝術節非聽不可的「擁抱」X「環繞」聲音地景創作 ... 除了觀音主展區白千層藝術大道外,外圍崙坪副展區也有一項大型創作, ... 於 www.wearefunlife.tw -

#8.2017 桃園地景節

「2017桃園地景藝術節」活動期間為8月18日(五)至9月3日(日)在桃園觀音、八德舉辦(共17天)。 什麼叫做地景藝術(Land art,或Earth art)?微基百科上寫著,是種緣起美國 ... 於 annarosabruno.it -

#9.2017桃園地景藝術節

2017 年桃園地景藝術節以「秘境」為主軸,希望透過秘境到達另一個世外桃源,發現桃園當地的特殊景觀與大自然生態,展區分為兩大區,分別為主展區觀音、副展區八德,總共 ... 於 culture.tycg.gov.tw -

#10.【 桃園景點】2017第四屆地景藝術節來囉! 27件限時 ...

桃園】2017桃園地景藝術節〜搶先看!親子同遊,一起來秘境尋找地景!(最詳細彙整) @ 翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札. 於 today.line.me -

#11.2017桃園地景藝術節龍華科大〝愛心束〞闡揚愛的真諦

2017桃園地景藝術節 在觀音、八德地區盛大登場,今年以桃園埤塘特色、白千層林道等豐富自然生態為背景,並以27件饒富意味的藝術裝置,引領民眾「秘境找 ... 於 www.lhu.edu.tw -

#12.漂亮家居 10月號/2019 第224期 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

憶河踏悠──再見塔塔悠自從我們策畫 2013 年第一屆的桃園地景藝術節,以藝術節慶的方式, ... 辦理的地點從 2016 年臺北車站至中山站一帶、 2017 基河路舊河道, ... 於 books.google.com.tw -

#13.2017桃園地景藝術節開跑! - 元智大學

元智大學全球資訊網(Yuan Ze University World Wide Web) 於 www.yzu.edu.tw -

#14.2017桃園地景藝術節千層秘境【桃園親子一日遊】

2017桃園地景藝術節 開始啦!這次縣府還規劃了超多的千層秘境小旅行,一起來玩吧! 2017桃園地景藝術節千層秘境【桃園親子一日遊】 於 taiwantour.info -

#15.桃園地景藝術節:巨型香菇、千層隧道超吸睛!展區交通全攻略

2017桃園地景藝術節 從8/18至9/3在桃園觀音、八德舉辦,這次除了超多超好拍的地景藝術作品之外,更融合了桃園獨特的自然地景,包含陂塘、白千層林道 ... 於 blog.tripbaa.com -

#16.2017桃園地景藝術節CF

2017桃園地景藝術節 ~千層秘境】8/18-9/3 在觀音|廣福社區、崙坪文化地景園區、八德|竹霄社區、陂塘自然生態公園共27件裝置藝術、20餘場工作坊、17場藝 ... 於 www.youtube.com -

#17.桃園_觀音區【2017桃園地景藝術節】主展區帶逛遊

桃園年度的地景藝術節又來,我們趁假日驅車前往[2017桃園地景藝術節]的主展區觀音[廣福社區]逛逛。約莫週日上午10點多,開車來到觀音, ... 於 asound69.pixnet.net -

#18.2019桃園地景藝術節~桃園一日遊/搶先看/IG FB打卡景點

桃園最盛大的藝術展覽「2017桃園地景藝術節」,於8月18日至9月3日,. 在桃園觀音區及八德區熱鬧展開,今年活動以「秘境找地景」為概念,. 於 maggielife.tw -

#19.桃園地景藝術節在自選的價格推薦- 2022年6月| 比價比個夠BigGo

桃園地景藝術節 在自選價格推薦共48筆商品。快搜尋「桃園地景藝術節」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#20.桃園地景藝術節大園女警隊吸睛- 生活

「2017桃園地景藝術節」在桃園市觀音區、八德區熱鬧登場,其中位於觀音區廣福的展場,展出各式各樣具有特色的藝術品為因應越來越多的人潮,大園分局 ... 於 www.chinatimes.com -

#21.2019 桃園地景藝術節國際論壇「新風景線」的想像與創建

2019 桃園地景藝術節國際論壇「新風景線」的想像與創建 ... 鄒淑慧副教授接續擔任主持人,本場次邀請了2019 愛知三年展策展人、2017 威尼斯雙年展日本 ... 於 artemperor.tw -

#22.2017桃園地景藝術節「千層秘境」 - 文創技研有限公司

挖掘在地特有文化,重新發起稻草人製作競賽,創造當地20組個人/團體共同參與,並將稻草人裝置放置於活動現場,供參觀民眾欣賞。 2017桃園地景藝術節期中展整體規劃執行委託 ... 於 artecture-tw.com -

#23.【2017桃園地景藝術節】親子同遊~「秘景找地景」概念

2017年8月17日 — 【2017桃園地景藝術節】親子同遊~「秘景找地景」概念,在典型農村裡打造結合生態、環境的駐村作品(8/18~9/3止). 於 tw.travel.yahoo.com -

#24.秘境找地景!2017桃園「地景藝術節」熱鬧登場 - 鉅虹建設

崙坪地景公園打造客家工藝聚落,還有八德竹霄社區客家聚落、八德埤塘公園的藝術作品,展現桃園獨特土地面貌。 今年也有國際知名 ... 於 www.jiuh-horng.com -

#25.【2017桃園地景藝術節】搶先看! 交通管制,交通車,地圖,展期

【2017桃園地景藝術節】搶先看! 交通管制,交通車,地圖,展期「2017桃園地景藝術節」於8月18日(五)至9月3日(日)在桃園觀音、八德舉辦,為期17天, ... 於 may1215may.pixnet.net -

#26.2017桃園地景藝術節秘境找地景 - 新唐人亞太電視台

桃園的觀音白千層、以及陂塘秘境,這些景點,現在都有新風貌, 2017桃園地景藝術節 融入在地特色,18號開始在桃園觀音、八德展開,集結了27位藝術家的地 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#27.「2017桃園地景藝術節」~千層秘境~主展區在桃園觀音

「2017桃園地景藝術節」~於8月18日至9月3日~ 在桃園觀音(主展區)、八德(副展區)舉辦~為期17天~ 將桃園獨特的自然地景~結合在地族群文化~ 創造令人 ... 於 ted172chang.pixnet.net -

#28.經貿透視雙周刊 504 塑橡膠機械產業聚落 智慧製造迎向藍海

... 輸出入銀行 132 臺灣珠寶展創意設計 116 2018 桃園地景藝術節老城新藝•水 Young 桃源 120 2018 紡織科技研發成果豐碩橋沖毀不用怕臺灣技術可織造臨時橋梁樂活線上 ... 於 books.google.com.tw -

#29.新聞圖庫 - 聯合知識庫

「2017桃園地景藝術節」於8月18日(五)至9月3日(日)在桃園觀音、八德舉辦,為期17天,將桃園獨特的自然地景,包含陂塘、白千層林道與豐富自然生態,結合在地族群文化, ... 於 udndata.com -

#30.激盪更好方向~桃園地景藝術節國際論壇登場

策展人同時也是國立台北藝術大學校長陳愷璜表示,「2017桃園地景藝術節」與桃園整體都會、文化、地理地景綿密結合在一起,不僅讓外國朋友看到桃園用心、 ... 於 soyang.tw -

#31.2017 桃園地景藝術節—千層秘境

2017 桃園地景藝術節 —千層秘境 ; 劉柏村. 02 桃花源. 劉柏村. 03 花貓愛魚. 陳容瑱 ; 陳建智. 05 補囊. 蕭凱文. 06 淨花園. 善光造形事務所| 吳雨靜 ; 鈴木貴彥. 08 秧秧. 於 www.taoyuanlandart.com.tw -

#32.2017桃園地景藝術節【桃園旅遊】~觀音福廣‧八德竹霄‧千層 ...

「2017桃園地景藝術節」自8月18日至9月3日,. 在桃園市觀音、八德舉辦為期17天的活動,. 結合 ... 於 blog.xuite.net -

#33.福壽山農場官方網站

2017 攝影比賽作品 · 行政院性別平等會網頁 · 我的E政府 · 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 · 福壽山農場氣象資訊. 地址:42492台中市和平區梨山里福壽路29號 於 www.fushoushan.com.tw -

#34.對台軍售延遲交付美眾院共和黨人促政府說分明| 國際 - 中央社

這些軍售案從2017年10月以來已獲國會批准,卻遲未完成交付。相關部門也必須解釋延遲交付的原因,並計劃如何加速移交。 於 www.cna.com.tw -

#35.[桃園旅遊]2021+桃園地景藝術節|桃園免門票旅遊景點~四大 ...

一年一度的「2021+桃園地景藝術節」將於3/11-3/27登場,2022桃園地景藝術節展區包括虎頭山創新園區、南崁溪畔、桃林鐵道及虎頭山四大展區, ... 於 www.viviyu.com -

#36.旅@天下 Global Tourism Vision NO.71: 2018旅遊7大線縱橫全世界

旅業新聞航空Air-Plan 59 華航2017年績優業者感恩晚會 60華信台中專飛日本東京/ ... 評選為「全球最佳航空公司」 65史國東方航空開桃園工黃山航線/中國國際航空台中一 ... 於 books.google.com.tw -

#37.94搶第一!先看先玩先打卡跟上才潮 - Newtalk新聞

2017桃園地景藝術節 觀音區活動中心前,運用紅磚及土磚,大面積形塑《漣漪》水紋意象,表達桃園埤塘水文所牽引的生活文化變遷。 圖:桃園市文化局提供. 於 newtalk.tw -

#38.回顧桃園地景藝術之都期待明年三月份PLUS+升級

自2013年於新屋的桃園縣地景廣場藝術節由霍夫曼的一隻《黃色小鴨》打響了 ... 讓作品自然融入在田園的地景之中,為2017年桃園地景藝術節展出作品。 於 tyenews.com -

#39.找地景,尋秘境! 2017桃園地景藝術節精彩登場 - 台灣經貿網

2017桃園地景藝術節 已於8月18日,在觀音與八德熱鬧登場。今年以桃園獨特的陂塘、白千層林道與豐富自然生態為背景,結合在地村落美學,以藝術裝置為 ... 於 info.taiwantrade.com -

#40.文化中介的美麗與哀愁:愛丁堡藝穗節六部曲

〈疫波未平藝波又起、大型藝術節叫停面臨寒冬〉,《Par 表演藝術》。 ... 〈亞洲部分表演藝術市集現況初探〉,輯於丘昌泰、劉宜君編,《地景文化、永續觀光與文化創業》。 於 books.google.com.tw -

#41.【遊記】2017桃園地景藝術節 - 小隻女孩趴趴走

一早臨時起意決定來趟旅行就決定去最近剛開幕的【地景藝術節】 每天騎車都看到指標,難得這麼近,應該去一下而且這是我來到桃園後的第一個景點上網 ... 於 artemis168.pixnet.net -

#42.【觀音/ 展覽】2017桃園地景藝術節。在秘境中 - 窩客島

這般母雞&小雞的造景(主題:雞祥蓮年)也太可愛了吧!!話說,一年一度的桃園地景藝術節又開鑼了,為了早點兒將資訊分享給冰友們,妃媽今年有搶先拍喔, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#43.2022年【桃園地景藝術節搶先看】亮點作品/光影展演/地圖及 ...

國際性藝文活動「桃園地景藝術節(Taoyuan Land Art Festival)」將在3 月11 日登場!融合科技藝術、互動感應、社區共創、環境永續,今年將展出32 件 ... 於 cpok.tw -

#44.17條地景小旅行尋找桃園最美的風景 - 上報Up Media

8月18日至9月3日,桃園最盛大的藝術展覽「2017桃園地景藝術節」將在桃園觀音及八德熱鬧展開,今年活動以「... 於 www.upmedia.mg -

#45.2017桃園地景藝術節裝置藝術駐村計畫徵件開跑!

裝置藝術駐村計畫徵件「迴旋身軀。覓徑」,核心精神為2017桃園地景藝術節的年度策展主題「秘境找地景」,期待更多值得玩味的「秘境地景」被發掘與探索,同時在藝術創作與在 ... 於 publicart.tyccc.gov.tw -

#46.桃園旅行▌2017桃園地景藝術節懶人包!裝置藝術・特色 ...

桃園旅行·2017桃園地景藝術節懶人包!裝置藝術・特色活動・市集體驗・交通介紹Taoyuan Land Art Festival 活動期間8/18-9/3 #桃園藝文活動. 於 athena77.com -

#47.2017桃園地景藝術節 - APK Pure

Download 2017桃園地景藝術節apk 2.1.0 for Android. 2017桃園地景藝術節於8月18日(五)至9月3日(日)在桃園觀音、八德舉辦,為期17天,結合藝術家、社區民眾、在地大專 ... 於 apkpure.com -

#48.2017桃園地景藝術節-主展區觀音廣福,濃濃農村風

昨天才瞄到"2017桃園地景藝術節"新聞心想太陽好大不要去好了又不是每一年都得追去年我就懶得去沒想到恩爸比早上就問我要不要去? 於 coco93.pixnet.net -

#49.倒數兩天!2017桃園地景藝術節,把握探索千層秘境 - iGorgeous

大家最近的IG是不是一直被香菇造景洗版洗的嫑嫑的!搜尋一下發現原來是「2017桃園地景藝術節」,將桃園獨特自然地景與在地族群文化(藝術家、社區 ... 於 i-gorgeous.com -

#50.桃園新屋地景藝術節之行銷策略與滿意度

2017 桃園地景藝術節. 桃園市觀音區. 桃園市八德區. 「迴旋身軀。覓徑」. 資料來源:維基百科,2014. 四、桃園新屋地景藝術節之SWOT 交叉分析. 於 www.shs.edu.tw -

#51.觀音】2017桃園地景藝術節,觀音展區亮點搶先看 ... - 部落格

【台灣,桃園,觀音】2017桃園地景藝術節,觀音展區亮點搶先看。 About 2017 Taoyuan Land Art Festival (8/18~9/3). 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#52.2017桃園地景藝術節國際論壇 - 中平國小

一、依據桃園市政府文化局106 年8 月25 日桃市文視字第1060015211 號函辦理。 二、為增進本市美學教育,並吸取國內外環境藝術創作與活動策辦經驗,推廣藝術與自然、 ... 於 www.cpes.tyc.edu.tw -

#53.「花非花.樹非樹」 8噸重量級地景藝術超吸睛- 生活 - 自由時報

「花非花,樹非樹」是鋼雕藝術家劉柏村作品,使用將近8噸不鏽鋼材料。(記者謝武雄攝). 2017/08/17 19:48. 〔記者謝武雄/桃園報導〕桃園地景藝術節即日起至9月3日在 ... 於 news.ltn.com.tw -

#54.活動-2017桃園地景藝術節 - 農業易遊網

「2017桃園地景藝術節」於8月18日(五)至9月3日(日)在桃園觀音、八德舉辦,為期17天,將桃園獨特的自然地景,包含陂塘、白千層林道與豐富自然生態,結合在地族群文化, ... 於 ezgo.coa.gov.tw -

#55.【2017桃園地景藝術節】桃園-FREE - Music People

《2017桃園地景藝術節》為期17天,將桃園獨特的自然地景,包含陂塘、白千層林道與豐富自然生態,結合在地族群文化,以「秘境找地景」的概念,發掘、 ... 於 musicpeople123.com -

#56.2017桃園地景藝術節-「藝遊八德–環境藝術行動」

2017桃園地景藝術節 -「藝遊八德–環境藝術行動」 · ISBN/ISSN:9789860543704 · 出版單位:桃園市政府文化局 · 開數: · 版次:初版 · 價格:定價$100. 於 gpi.culture.tw -

#57.2017桃園地景藝術節8月18日至9月3日到秘境找地景 - 台灣大紀元

「2017桃園地景藝術節」將於18日至9月3日在桃園觀音、八德熱鬧登場,觀音展區在廣福社區、崙坪文化地景園區舉辦;八德展. 於 www.epochtimes.com.tw -

#58.秘境找地景2017桃園地景藝術節8/18登場 - 台灣好新聞

「2017桃園地景藝術節」自8月18日(五)至9月3日(日)在桃園市觀音、八德舉辦為期17天的活動,桃園市政府文化局長莊秀美歡迎大家一起來,共同體驗桃園的 ... 於 www.taiwanhot.net -

#59.#2017桃園地景藝術節 - Explore

explore #2017桃園地景藝術節at Facebook. 於 www.facebook.com -

#60.2017桃園地景藝術節 - 指傳媒

【記者彭慧婉/桃園報導】2017桃園地景藝術節訂於9月3日上午9時30分,在觀音廣福主展區傳統農機具展示專區旁的空地展開一場盛大的「農村樂焢窯」,500個參加名額於網路 ... 於 www.fingermedia.tw -

#61.千層秘境多元拍照亮點2017桃園地景藝術節 - 蕃新聞

文/MOOK景點家陳玟霖整理報導 「2017桃園地景藝術節」自8月18日至9月3日在桃園市觀音、八德舉辦為期17天的活動,將桃園獨特的自然地景,包含陂塘、白 ... 於 n.yam.com -

#62.桃園地景藝術節藝遊八德期盼霄裡成為亮點 - 好房網News

此外,2017年地景藝術節的作品,多可長久保留,也增加公共藝術作品。 桃園市長鄭文燦18日下午前往八德區霄裡國小,出席「 ... 於 news.housefun.com.tw -

#63.買不到皮卡丘黑丸仙草,我直接來大豐路吃啦! - 撰風旅食

屈尺古道.銀河洞越嶺步道; 展區:國家人權博物館.白色恐怖景美紀念園區; 夜市: 安和國際觀光夜市. 活動, 碧潭水舞秀.忠誠里聖誕.碧潭地景藝術節. 於 jfsblog.com -

#64.2017桃園地景藝術節觀音小旅行一日遊 - BeClass線上報名系統

2017桃園地景藝術節 觀音小旅行一日遊夏訪廣福綠蔭碧水,無限情意的真「水」社區,由導覽員帶領遊客悠遊探訪農村再生社區的努力與美好,尋訪田園「吉祥鳥」凌波仙子白翎 ... 於 www.beclass.com -

#65.2017桃園地景藝術節,觀音展區亮點搶先看。 (8/18~9/3)

今天趁著2017桃園地景藝術節正式開展前,跟著指示牌繞了一圈, ... 2017桃園地景藝術節於8月18日至9月3日,為期17天;以「秘境找地景」為概念,在桃園 ... 於 blog.xinmedia.com -

#66.桃園地景藝術節 - Wikiwand

桃園地景藝術節 (Taoyuan Land Art Festival),為臺灣桃園縣政府(現為桃園市政府)於2013年起開始舉辦的大型展覽活動,以桃園縣內的特殊地景作為活動藝術品的展出 ... 於 www.wikiwand.com -

#67.桃園觀音地景藝術節尋寶趣 - 蘋果日報

出版時間2017/08/22. 藝術家蕭凱文《補囊》在綠油油的牧草田上,帶來天馬行空的童趣幻想。 從2013年舉辦至今的桃園地景藝術節,今年展期自8/18至9/3,展區位於觀音、八 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#68.2021+桃園地景藝術節> 臺灣觀光雙年曆

無圍牆美術館每年超過30件作品在大地上,桃園地景藝術節以三大主軸-「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」,以及四大價值─「社區參與」、「在地特色」、「環境永續」 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#69.2017桃園地景藝術節(08/18-09/03)(活動結束) - 愛貝客

結合環境與藝術的「2017桃園地景藝術節」於08/18正式開放參觀,共有27件裝置藝術、17場演出等,以秘境找地景為主題,融入在地文化與創意思維,每個都很好拍照,還有 ... 於 www.abic.com.tw -

#70.「2017桃園地景藝術節」藝遊八德記者會- 楊梅新聞網

鄭市長也說,市府連續兩年舉辦地景藝術節,其中副展區都在八德;八德是移民社會,包括閩南、客家、眷村、原住民族等,而竹霄社區為桃園典型的客家聚落,並 ... 於 blog.udn.com -

#71.2017桃園地景藝術節:藝術展-觀音廣福社區

結合藝術家、社區民眾、在地大專院校,充分利用在地自然地景及人文特色資源,邀請民眾來2017桃園地景藝術節品藝術、玩地景、看表演,並享受12區17條特色小 ... 於 event.moc.gov.tw -

#72.【遊。桃園】2017桃園地景藝術節〜搶先看!親子同遊

第4屆桃園地景藝術節將於8月18日至9月3日在觀音廣福社區與崙坪文化地景園區,以及八德埤塘生態公. 園與竹霄社區熱鬧展開囉〜. 於 juishanchang.pixnet.net -

#73.來桃園地景藝術節探索秘境之美 - 今周刊

「2017桃園地景藝術節」從8月18日起至9月3日,主展區在觀音的廣福社區;副展區在觀音崙坪文化地景園區、八德的竹霄社區與八德埤塘自然生態公園。 於 www.businesstoday.com.tw -

#74.秘境找地景!2017桃園地景藝術節陂塘上出現超大藝術品

「2017桃園地景藝術節」18日起至9月3日在桃園觀音、八德舉辦,為期17天,結合藝術、人文、自然地景,以「秘境找地景」為主題,串連陂塘、白千層林道與豐富 ... 於 travel.ettoday.net -

#75.獨特的咖啡廳、下午茶、輕食6選! - GOMAJI夠麻吉

「小鎮日」位於玉里鎮上的樸石藝術館,玉里橋頭臭豆腐斜對面,距離玉里 ... 程,從2017年5月開業至今,人氣越來越高,成為玉里知名的下午茶店家之一。 於 www.gomaji.com -

#76.桃之夭夭,灼灼其華: 桃園作家訪談錄 - 第 317 頁 - Google 圖書結果

《戀戀八塊厝》(與徐潠毅合編),2016年,桃園地景藝術節環境劇場演出。《一棵花開的樹》,2016年,SHOW影劇團演出。兒童劇《消失》,2017年,桃園市政府家庭教育中心志工團 ... 於 books.google.com.tw -

#77.【桃園2017地景藝術節】千層秘境綠色隧道/免費DIY手作料理/ ...

桃園 旅遊. Aug 22. 2017 13:30. 置頂 【桃園2017地景藝術節】千層秘境綠色隧道/免費DIY手作料理/巴里島風田野餐桌/觀音草漯沙丘/和美幼稚園龍貓車站/桃園地景小旅行 ... 於 ub874001.pixnet.net -

#78.【遊】【桃園】2017桃園地景藝術節(主展區觀音廣福社區 ...

這天去完台中回桃園天色還早,想著還能去哪呢?後來想到2017桃園地景藝術節的觀音展區還沒去,尤其人氣展出作品「花非花樹非樹」及「補囊」更想親自瞧 ... 於 badboniu.com -

#79.桃園•觀音•地景藝術節•千層秘境2017.08.19(六)

搶在2017桃園地景藝術節開幕的第二天, 起個大早去晃晃... 哈哈~果然早起的鳥兒有蟲吃, 避開晚一點的人潮, 賺到悠閒自在輕鬆拍XD 慢慢仔細逛完觀音主展區及副展區, ... 於 ping0307.pixnet.net -

#80.桃園地景藝術節- 维基百科,自由的百科全书

桃園地景藝術節 (Taoyuan Land Art Festival),為臺灣桃園縣政府(現為桃園市政府)於2013年起開始舉辦的大型展覽活動,以桃園縣內的特殊地景作為活動藝術品的展出 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#81.【桃園環球A19】藏王日式食堂.日式氛圍+神級清酒+高CP值 ...

▽牆上的浮世繪搭配清酒櫃營造出輕隔間的感覺,華麗又帶有懷舊的風情,讓人用餐起來輕鬆又自在! ▽日式造景搭配多樣日式小物、暖黃的燈光,營造出一股有 ... 於 www.saydigi.com