2020 花蓮 美展的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳克華寫的 寫給我62個男人的備忘錄(1984-2020) 和unknow的 金剛演義:劉柏村雕塑個展2020都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和北星所出版 。

嶺東科技大學 財經法律研究所 張婷所指導 楊書芳的 受刑人著作權歸屬之探討 (2021),提出2020 花蓮 美展關鍵因素是什麼,來自於受刑人、徵稿比賽、自營作業、技能訓練、才藝舍坊、僱傭、出資、著作權歸屬、授權、讓與。

而第二篇論文明道大學 中華文化與傳播學系博士班 陳維德、陳欽忠所指導 張巽雅的 桃園書法發展研究 (2021),提出因為有 桃園書法、桃園詩社與書會、桃園碑碣匾聯、橫山書法藝術館的重點而找出了 2020 花蓮 美展的解答。

寫給我62個男人的備忘錄(1984-2020)

為了解決2020 花蓮 美展 的問題,作者陳克華 這樣論述:

獻給我 看一眼 便在生命裡留下的男人 原想湊足100個男人再出書 但繆斯就是這樣 絲毫不得通融—— 寄望此生 還會有另一批 62個男人 宮崎駿說:內心強大才能道歉。 但必須更強大,才能原諒。 而我和你一般弱小 因此都選擇了遺忘。

受刑人著作權歸屬之探討

為了解決2020 花蓮 美展 的問題,作者楊書芳 這樣論述:

隨著時代的更迭,加上特別權力關係的式微,使得受刑人的人權愈來愈受重視,監獄的神秘面紗逐漸被掀開。受刑人人身自由本來就受到限制,而除了一些附隨於人身自由的權利也當然會受到限制外,其餘的權利與一般人無異,也就是穿者「囚服」的國民。受刑人每年創作出大量的語文或美術著作,是一項不可多得的文化資產,如能善加利用,將有助於國家的文化交流與發展。 監獄裏總有一群默默從事創作的受刑人,不管在監內外的徵稿比賽、自營作業、技能訓練或是才藝舍坊多少都有創作的足跡,他們的作品常被用來呈現教化成果及跟外界文化做交流,或是當成監獄擺設的一部份,以增添文藝氣息,但監獄與受刑人為公法上的關係,無法如僱傭或出資

關係約定著作權歸屬,監獄在利用這些作品是否須經過著作財產權人(受刑人)的同意或約定授權利用,關乎著作財產權的合法使用,而監獄取得著作物所有權並不代表取得著作財產權,如未經著作財產權人授權或讓與而逕行利用,則有可能侵害著作權。 本文嘗試從著作權相關法令規定、受刑人著作類型、徵稿比賽的競賽規則、行政函釋、期刊及學術論文進行分析統整並提出徵稿比賽、強化著作的保存與流通、加強職員教育訓練、簽訂著作財產權的授權利用約定或讓與同意書……等建議,以期提升對受刑人著作權的保護意識,及提供監獄或其他機關團體在利用受刑人著作或訂定徵稿比賽辦法上有所參考,也期待受刑人的著作跟外界有更多交流,以提升創作水準。

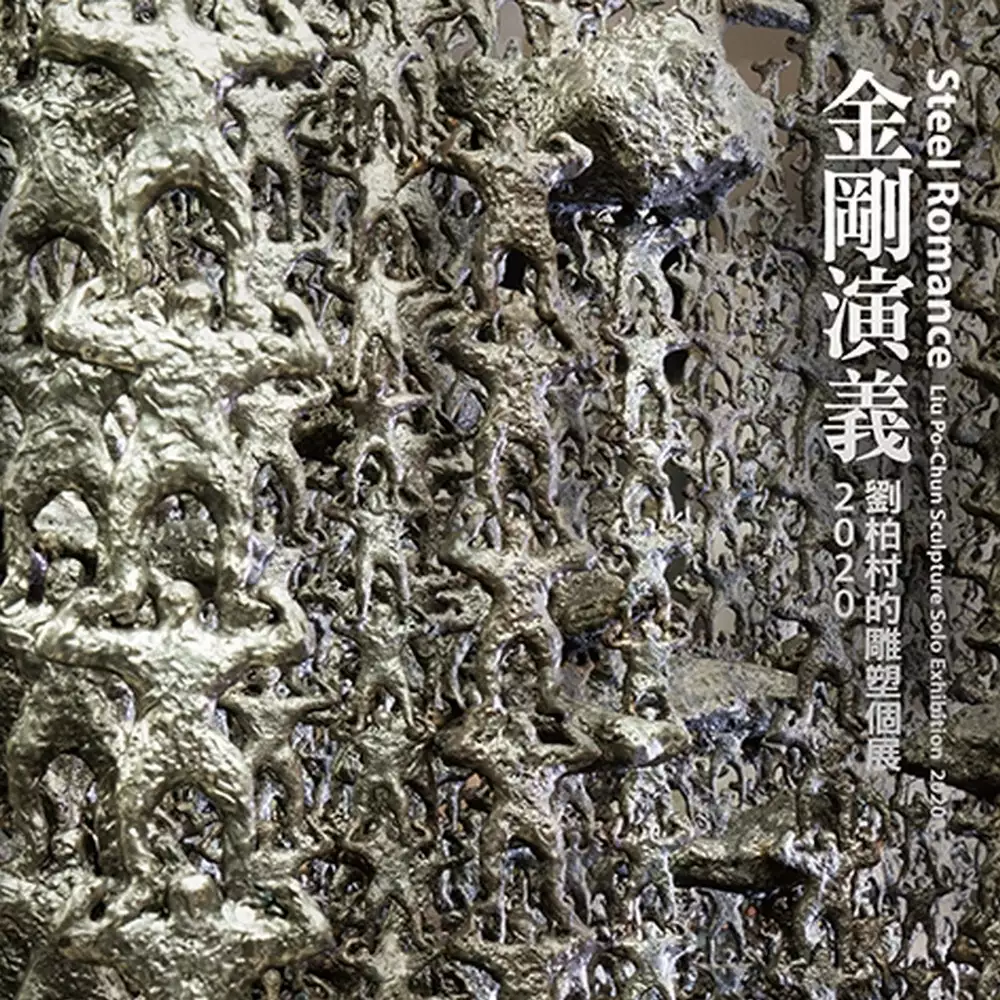

金剛演義:劉柏村雕塑個展2020

為了解決2020 花蓮 美展 的問題,作者unknow 這樣論述:

『金剛』系列命題是個人十年來創作的研究路線,也是以金屬材質表現中,最具代表性的主題系列作品。基本上「金剛」攫取健美力士的身軀形象,它參合了佛教的「金剛不壞之身」、神話、科幻、卡漫想像中所向無敵之軀的概念,是鋼鐵的化身,亦是對於工業文明實踐與參照的『理想與完美之軀』。 以尺寸與形象的大小變異、相對複製與差異、聚集與分離、繁複與增殖等等造形思維,由『金剛』形象所衍生出的造形實踐場,演繹出有:線性金剛、廢鐵金剛、金剛變身、幻彩金剛、異地金剛、異境金剛、金剛登天等系列。它們各自展現不同角色與內容,因而發展出個人藝術思考變異的『金剛演義』,這些概括種種的藝術實驗,以巨觀與微

觀方式回應工業發展與現代文明,乃至於自然、宇宙與人類存在景況的觀照。此次的『金剛演義』意味藉此一併以『全面性演出』的形式,既回溯、也延伸擴充展出的內容。 『金剛』指的或許已非只是既定認知中的金剛體,它何嘗不也是個人對工業科技文明未來發展的一種理想性憧憬?神識投射的肉身容器?亦或帶有虛空表徵的意涵?宇宙未知狀態的現在式寓言? 名人推薦 「金剛」以一複現,在無限變身的過程中,在不同的時間意識流的生產場域裡,一種以人為本位的擬人態美學觀演繹,悠遊於恆古的當下,指向描繪人類幻想的未知宇宙。-劉柏村 我個人認為,超人/金剛系列更具雕塑的挑戰性。對我而言,後來的這些作品,經營著一個較陌

生的領域,因此更讓人縈繞腦海,它們的原創性也清楚顯見而令人難忘。-菲利普. 金 劍橋大學榮譽博士/倫敦皇家學院前主席 劉柏村使用鋼鐵材質,不論是以鍛鍊成鋼板的重複切割或高溫延展、撿拾回收的現成物的焊接及表面處理,呈現一位專業雕塑家利用鋼鐵廠內的各種機具模組、設備與處理劑,甚至煉鋼爐下的爐渣(地金),創造整體場域「新語義學」的「構成文法」,以表達他對工業文明喜悅與憂慮的交感反應,不管是形式語言的決定及繁衍,或在創作過程中不斷地製造另一個創作過程寓言的激動,都是劉柏村和許多其他同樣以金屬作為材質媒介的雕塑家,非常不同而獨特的地方。-王哲雄 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣師範大學

美術系所前主任所長、實踐大學工業產品設計研究所教授 劉柏村的藝術創作經歷每一個不同時期的困頓與突破,才能走出如今的成熟與豐饒。如果說古典時期的雕塑是讚美諸神的藝術,那麼劉柏村做為神話已經被工業取代的時代的一個雕塑家,他的鋼鐵雕塑似乎是引領著我們回到神話誕生以前的宇宙,那裡還沒有山川萬物,還沒有日夜晨昏,只有無盡的塵土。立足在無盡的塵土中,劉柏村為鋼鐵雕塑找到母親的懷抱,他在那裡與鐵共舞,譜寫著神話誕生以前的鋼鐵史詩。-廖仁義 法國巴黎第十大學美學博士/ 國立臺北藝術大學博物館研究所所長 終究,什麼是巨大?什麼是渺小?什麼是完美?什麼又是殘缺?何為不朽,又何為流變?⋯⋯ 在劉柏村的雕

塑中,似有無法了結的角力。他作品中歷經種種變異的身體,一再鬆動乃至推翻絕對定義,彷彿以某種的辯證循環一再嘗試脫離制約、探索與慣性和與歷史分裂的可能。劉柏村以此作為推演自己藝術的方法,並藉以作為關照世界的方式。也正是在充滿極大對比、蘊含多重歧義的辯證張力中,劉柏村造就了豐厚強烈的異質感性力量,為人體雕塑注入了獨特的新意。若說一如戲劇理論家阿赫托(Antonin Artaud)所言,「身體是個值得我們重返的戰場」,劉柏村的雕塑,即是以此,強力重返、震撼上場。-劉俊蘭 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣藝術大學雕塑學系教授、桃園市立美術館館長

桃園書法發展研究

為了解決2020 花蓮 美展 的問題,作者張巽雅 這樣論述:

清領以前,桃園為原住民的活動領域,至清乾隆以後,始有大量漢人開墾闢地,桃園一地才有所發展。日治時期引進西方教育制度,桃園地方詩社的成立、桃園書家肩負傳承文化的使命,為桃園地區的書法發展奠定基礎。戰後,桃園因鄰近首都臺北,交通的發達使得居住人口不斷遞增,也為各地書畫會和民間書法社團帶來更多的書法交流機會。2021年「橫山書法藝術館」正式開幕,為全國第一座由政府興建的書法藝術館,受到全國書法界的關注。桃園地區從荒蕪之地,歷經清領時期、日治時期、戰後時期,至今蛻變為書畫會蓬勃的地區,桃園的書法自古以來是如何發展的?又桃園古蹟廟宇之名家書跡呈現怎麼樣的風貌?至今尚無相關研究。 本論文以在桃

園活動之書家為研究對象,從地方志、文獻資料、報紙期刊和碑碣匾聯等史料中,蒐羅書家留下之墨跡作品及其它詩社、書畫會等書法交流活動,並以「時代」的歷史劃分為主軸,將桃園書法發展分作「清領時期」、「日治時期」及「戰後至今」三個歷史時期。藉由田野調查、文獻分析、作品分析的研究方法,整理桃園書法發展之相關資料,全面且完善地建構桃園書法的發展史,並與鄰近縣市之書法發展比較,分析桃園書法發展的願景與展望。