2021光影藝術節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周育安AnnChou寫的 左耳 和吳億萱,明立國,林浩立,林承緯,林盈君,徐柏涵,張琳,陳仲賢,陳晞,鄭友寧,戴嘉明,顏絃仰,龔卓軍的 藝術認證97期:逐光物語都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2023 PKNxTAICHUNG #Vol.9 設計師交流之夜在台中/ ...也說明:... 藝術季,作品《只是收成三十年》 • 2022 肯園25週年展覽《新走神MYTHOLOGY》,作品《潮濕的火》 • 2021 新竹玻璃設計藝術節《透明大百科GLASSPEDIA》,作品《如同原野》 ...

這兩本書分別來自飛柏創意股份有限公司 和高雄市立美術館所出版 。

國立屏東大學 中國語文學系碩士在職專班 黃文車所指導 丁尹茱的 臺南節俗故事於國小一年級生活領域教學之研究 (2021),提出2021光影藝術節關鍵因素是什麼,來自於臺南、節俗故事、國小一年級、生活領域、教學研究。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 鄭泰昇、簡聖芬所指導 侯承昕的 展覽體驗設計──馬祖記憶場所的建構 (2021),提出因為有 體驗設計、記憶場所、虛實共構的重點而找出了 2021光影藝術節的解答。

最後網站2021台灣國際光影藝術節,2/26~3/28就在台中國美館則補充:已經舉辦到第二屆的台灣國際光影藝術節,今年展出日期是2021/2/26~3/28.

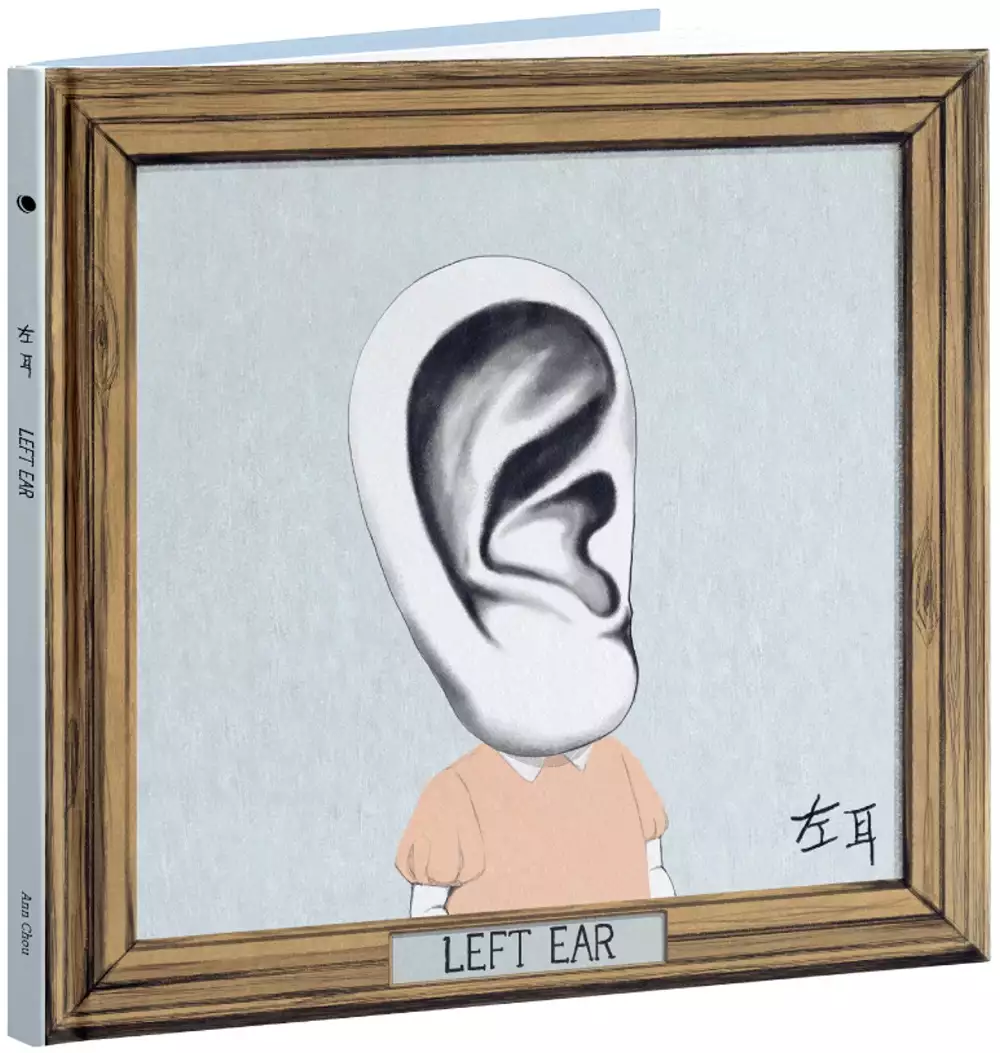

左耳

為了解決2021光影藝術節 的問題,作者周育安AnnChou 這樣論述:

「當我們擁有時,很容易忘記有人少了。」 《左耳》絕非一個溫暖人心的雞湯故事,而是如實描繪出身障者與健全者角度不同、立場不同的真實領悟。書中的主角「左耳」以為自己與一群右耳生活在一起。她常常覺得自己格格不入,不知道要怎麼加入大家;她聽不清楚話題、來不及跟上節奏、會被突如其來的聲音嚇到。 ⋯ 我希望藉由《左耳》揭露有需要的人其實都有不同程度的狀況,也直白地點出健全者可能在無意之間給了身障者過多的善意、可能造成對方不便的問題,其實「有需要的人」不用被特別對待,只要多一份的理解。 「若能在幫助前先理解對方需求,或許能讓好意更盡善盡美。而每個人都該努力學習表達自己的需要,

因為每個人都有選擇生活的權利。」是我想要透過此書強調的重要意涵。 除此之外,我並不想把「有需要」與「弱勢」畫上等號,某一方不需要一昧忍耐迎合,另一方也不必非得融入群體;雙方最重要的課題是一套良好的溝通方式,好好去表達心中的需求,才能使彼此都舒適自在地生活。 我認為這不只限於身障者,對於年長者、精神障礙者,甚或社會底層人口等,都可以適用這樣的狀況;尊重始於相互理解,希望每個人都能透過《左耳》的故事去反思並找到令自己自在的相處模式。 本書特色 我是天生單耳聽障,對比很多人來說,已經是相對無障礙的身障者,但仍能在生活中感到不便,因為字句總在我耳裡聽起來像是缺了一角。 正是

過往的真實經歷與體悟,《左耳》的創作初始理念大概就有了雛形,不過我並不想把《左耳》發展成宣導型的作品,而是真實面對自己的需求 ── 一部審視內心的圖文寓言。

2021光影藝術節進入發燒排行的影片

「2021臺灣國際光影藝術節」 2/26~3/28 在國立臺灣美術館舉辦,以「黑暗之光」為展覽主題,特別邀請臺灣、瑞士、日本、法國、澳門等八組國內外創作團隊參展,真的很精彩!

👉攻略情報:https://safood.tw/silverlining

主持人:小剎、亞亞、J女神

剪輯:J女神

🔰 我們的美食旅遊網站:https://safood.tw/

🎬 訂閱頻道:https://pse.is/sezna

🆔 加LINE好友:http://pcse.pw/safood

🆕 粉絲專頁:https://www.facebook.com/seznablog

🤝合作邀約:https://safood.tw/u-must-know

📧 聯絡信箱:[email protected]

臺南節俗故事於國小一年級生活領域教學之研究

為了解決2021光影藝術節 的問題,作者丁尹茱 這樣論述:

本論文旨在探討故事聽讀、民俗體驗活動和其他課程產出,對國小一年級學童認識臺南在地特色節俗的成效。本研究以每個月共十二個節俗故事為主題,採用行動研究法、質性研究法和觀察研究法,以臺南市關廟區某國小一年級學生共 25名為研究對象,結合十二年國教生活領域核心素養,實施為期五個月、每週二至三節課,共約三十節課的生活領域外加課程。 教學前、中、後,藉由自編問卷和學習單、課堂錄影和訪談錄音、學生的主題課程作品、教師教學省思和學生故事聽讀、親子參訪回饋… …等,分成認知、情意和技能三大面向來進行資料分析。認知方面以研究者自行設計之「臺南歲時節俗故事課程問卷」共24題,進行前(中)後測,施測結果實驗組

中有17人達到滿級分的6級分(答對21-24題),其中進步最多的同學有4個級分(16題)之多。情意方面則包括:班級氣氛的改變、學生的學習態度進步、個人的情緒和行為能自我調整… …等。技能方面的進步則是畫圖、寫字、勞作… …等,成熟度高且創意十足。 研究結果顯示:一、主題故事聽讀結合在地特色節俗,能有效促進學生對節俗的認知。二、民俗體驗、手做活動和主題學習單,可以增進學生寫、畫、做的技能與藝術涵養。三、故事聽讀討論與回饋、作品分享和親子參訪,增進學童學、思、達能力外,也可促進班級氣氛和親師生間的融洽。四、本研究確實有助於教學者的課程編排專業成長及教學省思能力。臺南節俗故事課程結合在地節俗、教學

課程、社區情感和親情人際,期盼在文化傳承的使命之外,也能成為可供其他教育現場複製的模板。

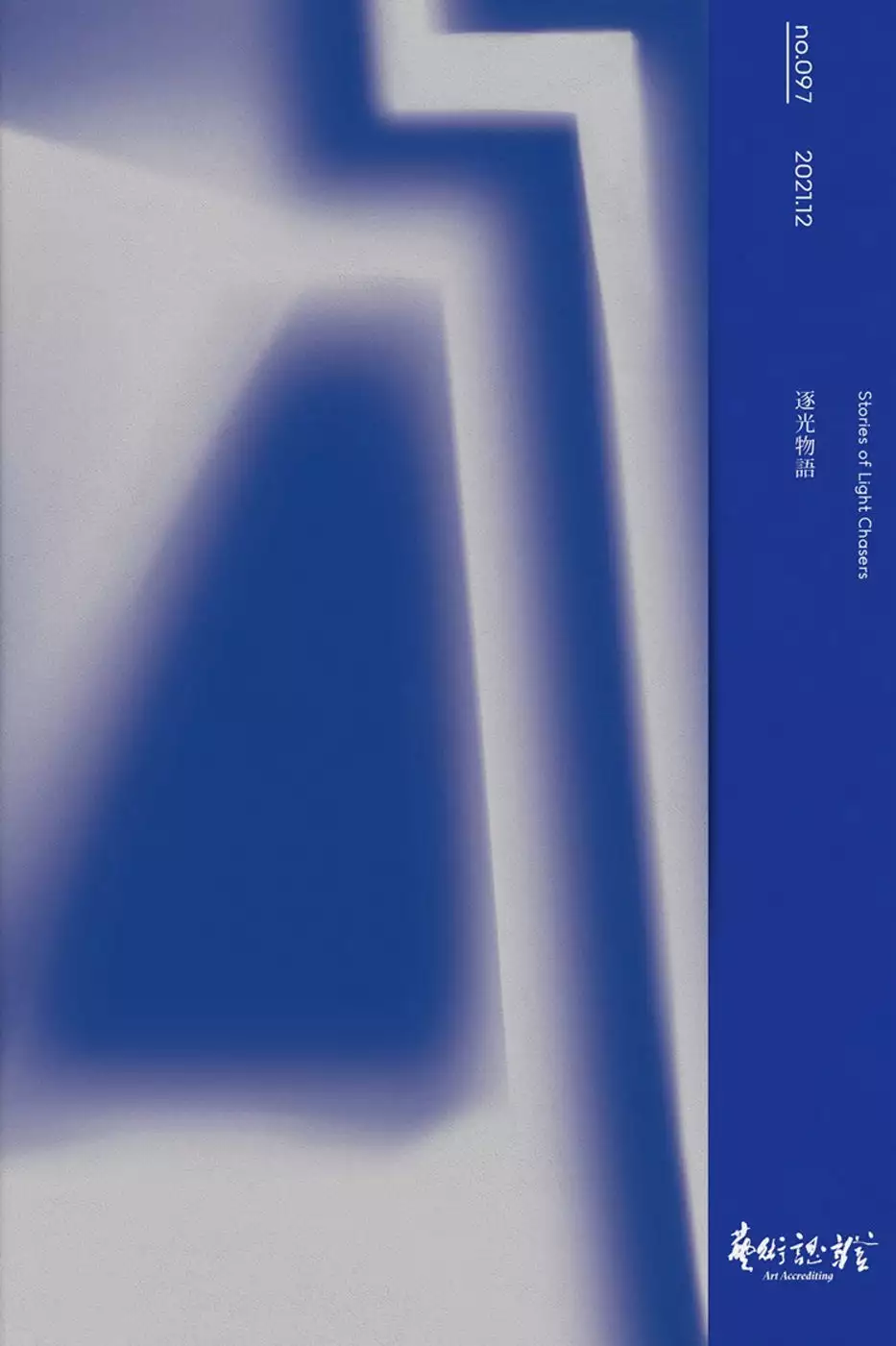

藝術認證97期:逐光物語

為了解決2021光影藝術節 的問題,作者吳億萱,明立國,林浩立,林承緯,林盈君,徐柏涵,張琳,陳仲賢,陳晞,鄭友寧,戴嘉明,顏絃仰,龔卓軍 這樣論述:

「可見性是光的一種質地。顏色則是光的面容。……光是所有生命的起源。『可見』是生命的特徵之一,它無法脫離生命而存在。」 在2021年的歲末,《藝術認證》97期,以「逐光的人」為主題,關注的便是以「光」──特別是人造光──出發的視覺藝術創作。一片黑暗之中綻放的光輝,無疑具有奪人目光的力度。適度的暗影強化了觀眾對光及其結構的體驗,模糊掉干擾性的背景,引導視覺聚焦在該聚焦的地方,也有時甚至反轉了空間原本的形貌。專題以藝術史的光為引,關注點亮城市之夜的光藝術節慶,以及將人造光源納為關鍵創作要素的藝術家;同時,讀者也將看到高美館《泛‧南‧島藝術祭》、兒美館《黑嚕嚕‧光焱焱》精

彩展評,以及延續《藝術認證》長期經營「南島人物特寫」專欄的新篇章。 {封面概念} 以光線和光束為基礎單位,想像平面時,可見光線的輪廓;交疊時,則形成一個立體場域,如藝術家透過光的傳遞產生出的空間與隱喻層次。 *約翰.伯格,〈論可見性〉,《觀看的視界》,頁303(台北:麥田,2021)。

展覽體驗設計──馬祖記憶場所的建構

為了解決2021光影藝術節 的問題,作者侯承昕 這樣論述:

建築師石上純也曾經表示,期待未來的建築能夠以展覽的形式讓大家了解到如果建築是這樣就太好了;作為與大眾溝通的橋樑,建築展覽幾乎都已陳列建築模型、圖面說明的形式向觀眾表達設計概念或是理想,但往往無法完整傳遞空間情感。隨著千禧世代的來臨,大眾對於體驗的需求增加,建築展覽也開始重視體驗設計,如:虛擬實境、擴增實境或沉浸式體驗等;並仰賴博物館的空間載體呈現其作品。博物館扮演著協助觀眾體驗建築展覽內容的重要角色。隨著資訊化時代的來臨,博物館面對數位轉型,不定時特展、藝術祭或是工作坊等行動也開始以達成博物館功能之目標,且不在局限於博物館的實質空間內展示、舉行。除了以文化生態系梳理出博物館經驗的建立,更認為

博物館已經從「參訪機構」的具體型態,逐漸被釋放成抽象的「參訪行動」。以「馬祖戰地轉譯計畫」為例,透過研究體驗設計之過程,探討建築展覽與空間設計應該如何建構戰地記憶場所。針對「島嶼博物館」規劃一場藝術行動來表現建築展覽的體驗設計。提出「博物誌」概念,讓觀眾不在只是被動的接收博物館資訊,而是主動蒐集場所之記憶。「背包客的虛擬體驗,島嶼的真實經驗」為主要設計概念,期待透過體驗設計,讓觀眾以「背包客」的方式了解異質文化,展現島嶼博物館與觀眾的記憶連結,協助觀眾體驗空間故事。研究內容:從博物館學、記憶場所和體驗設計進行文獻的探討並提出博物館經驗的觀點──主動蒐集、了解某個場所的記憶。以馬祖四鄉五島作為設

計對象,探討歷史現場與記憶場所的關係,並提出一種空間體驗的行動回應島嶼博物館之發展。研究成果:以「博物誌」為馬祖島嶼藝術祭提供一種體驗行動,希望觀眾作為「背包客」體驗馬祖冷戰背景下的記憶場所。提出三種展覽體驗回應三座據點的空間故事,透過影片的方式敘述博物館經驗的塑造。研究結論:移情計算在體驗設計中是做為創造記憶場所價值的重要工具,並嘗試提出空間體驗如何串連起實虛的展演方式,最後藉由展覽設計說明記憶場所與歷史現場在被體驗後的關聯性。

想知道2021光影藝術節更多一定要看下面主題

2021光影藝術節的網路口碑排行榜

-

-

#2.黑暗之光-2021臺灣國際光影藝術節.台中國立台灣美術館

黑暗之光-2021臺灣國際光影藝術節展出時間:2021.02.26-2021.03.28 總共有8件光影作品在夜裡透過聲音、光跟大家傳遞訊息除了有台灣的創作者也有Groupe ... 於 lian8817.pixnet.net -

#3.2023 PKNxTAICHUNG #Vol.9 設計師交流之夜在台中/ ...

... 藝術季,作品《只是收成三十年》 • 2022 肯園25週年展覽《新走神MYTHOLOGY》,作品《潮濕的火》 • 2021 新竹玻璃設計藝術節《透明大百科GLASSPEDIA》,作品《如同原野》 ... 於 www.accupass.com -

#4.2021台灣國際光影藝術節,2/26~3/28就在台中國美館

已經舉辦到第二屆的台灣國際光影藝術節,今年展出日期是2021/2/26~3/28. 於 savemoney.com.tw -

#5.2021台灣國際光影藝術節,2/26~3/28就在台中國美館. 光影藝術 ...

2021 台灣國際光影藝術節,2/26~3/28就在台中國美館. 光影藝術展rukgk. 國美 ... 2020台灣國際光影藝術節邀請到國內外知名光影藝術創作者參展,以科技藝術 ... 於 mvir.sznajderbeauty.pl -

#6.黑暗之光: 2021臺灣國際光影藝術節

作者, 黃舒屏/ 主編; 趙欣怡/ 執行編輯; 葉書維/ 策展專文. 出版社, 五楠圖書用品股份有限公司. 商品描述, 黑暗之光: 2021臺灣國際光影藝術節:2021臺灣國際光影藝術節 ... 於 www.eslite.com -

#7.亞洲藝術新聞 No.194 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

... 光影變幻,如同逐格動畫一般,演譯出 1980 年代復古遊戲畫面。鄭乃銘:館長,我知道 2021 ... 節固然是以戶外空間為主,但防疫的措施還是不得不請問館長,國美館的防護方法是 ... 於 books.google.com.tw -

#8.王心凌開刀後攻蛋真實嗓音曝光投保5千萬鼻子清出拇指大 ...

... 2021年我 ... 《光影魔幻馬戲團LUMIA》12月30日、31日率先在台北小巨蛋登場,明年2月12日至14日(大年初三到初五)交棒給奧林匹克滑冰團隊率領、結合冰上藝術 ... 於 tw.nextapple.com -

#9.2021臺灣國際光影藝術節 - 國立臺灣美術館

2021 臺灣國際光影藝術節 日曆圖案 2021/02/26 17:00 ~ 2021/03/28 22:00 ... 2021臺灣國際光影藝術節 Taiwan International Light Festival. 歷經全球疫情影響,人際交流 ... 於 event.culture.tw -

#10.2021臺灣國際光影藝術節

台中景點,2021臺灣國際光影藝術節黑暗之光璀璨登場,即日起到3/28每日的17:00-22:00,來台中美術館都看得到這美麗的光影藝術節,晚上可以來這走一走 ... 於 yoke918.com -

#11.臺灣國際光影藝術節啟動以黑暗之光照亮希望

國立臺灣美術館「2021臺灣國際光影藝術節」蔡宜婷(對稱加速度)。 文化部所屬國立臺灣美術館26日啟動第二屆「臺灣國際光影藝術節」,結合國美館自2004年 ... 於 www.tcnews.com.tw -

#12.台中音樂節- 곽예림855 사건

2021 — 2017年台中花都藝術季、台中爵士音樂節、台中國際踩舞祭、台中新社花海、舊城生活節、光影藝術節、台中好音樂草地星空周末夜、泰迪熊展此篇 ... 於 kr.koreanli.kyiv.ua -

#13.2021 臺灣國際光影藝術節揭幕!國美館變出80 年代復古電玩

台中國立臺灣美術館推出的第二屆臺灣國際光影藝術節揭幕,來自國內外共8 組創作團隊參展作品互動性十足,邀民眾在參與之中反思黑暗所蘊含的正面意義。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#14.黑暗之光-2021臺灣國際光影藝術節- 主編黃舒屏

書名:黑暗之光-2021臺灣國際光影藝術節,語言:中文,ISBN:9789865323141,頁數:171,出版社:國立臺灣美術館,作者:主編黃舒屏,執行編輯趙欣怡,策展專文葉書維 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#15.燈管人、龍捲風超吸睛|2021台灣國際光影藝術節|台中 - 食尚玩家

IG夯爆「2021光影藝術節」免費入場!8大光影裝置一次看:燈管人、龍捲風超吸睛. 2021/03/05 12:45. img. 食尚編輯李心婷. 分享:. img. 已複製連結. IG夯爆「2021光影 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#16.天黑才能欣賞!國美館「光影藝術節」作品搶先看元宵節開跑

元宵節賞燈景點+1!國立臺灣美術館將於明(26)日至3月28日推出「2021臺灣國際光影藝術節」,今年以「黑暗之光」為主題,象徵以「藝術之光」照亮被 ... 於 www.ettoday.net -

#17.2021臺灣國際光影藝術節亮相台中國美館!互動光廊 ... - Htn

還好臺灣國際光影藝術節即時趕上~八大作品遍佈台中國美館園區內,大門口直接變身復古電玩場景,每天只展出五小時~天黑之後把握時間啊! 國美館是台灣最早推廣科技 ... 於 htn.kcvip05.com -

#18.#起點日更9/20 風格三件事— Crocs、MIZUNO、Hender ...

... 藝術演出「LIGHT UP 南村有光」,以眷村牆面為畫布,將光線顏色,讓台灣年輕藝術家們在此創作出永續且靈動的光影 ... 2021 新竹光臨藝術節光雕投影、客家 ... 於 keedan.com -

#19.國美館「2021臺灣國際光影藝術節」以黑暗之光照亮希望

「黑暗之光—2021臺灣國際光影藝術節」訂於2月26日星期五盛大開幕,預計邀請表演團體LUXY BOYZ與法國萊普斯團隊的作品〈影格-電玩情節〉進行結合燈光、雷 ... 於 artemperor.tw -

#20.國美館「2021 臺灣國際光影藝術節」吸引觀展人潮

2021 年臺灣國際光影藝術節「黑暗之光」今年元宵節2 月26 日正式開. 展,展至3 月28 日圓滿落幕。為期31 日的展覽期間內,參觀民眾和館方一起. 於 file.moc.gov.tw -

#21.2021臺中科大光影藝術節:愛大地

2021 臺中科大光影藝術節:愛大地. 2021 NTCUST Light Art Festival : Love Land. 記得去年的<臺中科大光影藝術節─在光中行走>嗎? 於 dev-www.nutc.edu.tw -

#22.台中國美館「2021國際光影藝術節」,帶你踏入魔幻電影世界

台中國美館「臺灣國際光影藝術節」即日起至3月28日盛大展出,今年以「黑暗之光」為主題,藝術家藉由燈光藝術作品,帶領民眾反思負面、黑暗所蘊含的正向 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#23.「2023鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」點燈亮起來即日起至7月底

台中又有ig美照可以洗版啦!「2023臺灣國際光影藝術節」即日起在台中國美館的戶外廣場展出,這次以「數據光景」為主題,邀請來自美國、日本、烏克蘭、西班牙、台灣等 ... 於 raqir.effeco.ch -

#24.國美館「2021臺灣國際光影藝術節」吸引觀展人潮

9 Ara 灣國際光影藝術節-數據光景」於至,在國立臺灣美術館戶外廣場、U 108 SPACE展出。今年以「數據光景」為題, SPACE,或可視為個不同的里程碑。 在本屆光影藝術 ... 於 myvuk083.z97b.com -

#25.黑暗之光-2021臺灣國際光影藝術節

2021 第二屆臺灣國際光影藝術節璀璨登場!2020年,全球在疫情威脅下形成了全新的生活模式,而臺灣是全球目前少數能夠舉辦實體藝術節活動的國家, ... 於 ankemedia.com -

#26.5千支小風車打造藝術地景台南德元埤荷蘭村風車節9/29登場

... 光影色彩形成的變化,迷宮角落內時而可見荷蘭小知識和台南400微百科。 用 ... 柳營荷蘭村風車節登場地景藝術、週週主題好拍. 2021/10/16 19:01. 柳營荷蘭 ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.2021臺灣國際光影藝術節 - 臺中觀光旅遊網

➁ 28日以光影藝術為主題,邀請臺灣、瑞士、日本、法國與澳門等藝術家,討論光影藝術從美術館走到戶外的城市空間,作品設置的挑戰,在城市中如何順應原地 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#28.La Vie 12月號/2021 第212期 - 第 97 頁 - Google 圖書結果

... 是陪伴居民的海風和海流。 3 都市藝術工作室負責2021國際光影藝術節策展燈區規劃執行,圖為黑川. 一件事情,該被需要「去在尊地重」 1 圖片提供©宜東文化 97. 於 books.google.com.tw -

#29.「2021臺灣國際光影藝術節」台中國美館登場,大型戶外 ...

第二屆「臺灣國際光影藝術節」2月26日起於台中國立臺灣美術館戶外園區展出多位國際藝術家的光影裝置。本次以「黑暗之光」為展覽主題,特別邀請臺灣、 ... 於 www.vogue.com.tw -

#30.國美館2021臺灣國際光影藝術節國際論壇-活動| 數位台灣地方新聞

【記者玉女台中報導】 文化部所屬國立臺灣美術館27日起舉辦為期兩天的「2021光影藝術節國際論壇」,以國際光影藝術節為基底,共邀請14位相關專家學者 ... 於 news.tnn.tw -

#31.台中國美館「2021臺灣國際光影藝術節」黑暗之光!燈管人光牆

當台中國美術館變身黑暗之光藝術光廊!台中國立台灣美術館(國美館)第二屆「2021臺灣國際光影藝術節」在2月26日元宵節正式開展,本次展覽以「黑暗之 ... 於 www.damanwoo.com -

#32.2021臺灣國際光影藝術節」用黑暗之光璀璨登場 - 微笑台灣

台中國立臺灣美術館於2021年2月26日至3月28日舉辦第2屆「臺灣國際光影藝術節」,以「黑暗之光」為主題,邀請國內外藝術家團隊參展,順應國美館環境打造光影之美,8組 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#33.超魔幻國美館「2021臺灣國際光影藝術節」開幕!集結八位 ...

今年第二屆「臺灣國際光影藝術節」以「黑暗之光」為展覽主題,在疫情之下希望藉由燈光藝術作品,一同反思負面、黑暗所蘊含的正向意義。 邀請到安可工作室 ... 於 www.mottimes.com -

#34.【台北展覽活動】2023必看展覽資訊、時間、票價、地點

... 節在台灣》、玩具迷的《台北國際玩具創作大展》、匯聚畫廊品牌的《台北國際藝術 ... 藝術,共同打造令人感動又有趣的光影魔法美術館。主打「追逐色彩、與光影玩遊戲」,讓你 ... 於 www.funtime.com.tw -

#35.2021光影藝術節來了!國美館大門口滿滿火柴小人重現電玩 ...

台中燈會停辦大家是不是也覺得今年台中元宵有點寂寞啊?!還好臺灣國際光影藝術節即時趕上~八大作品遍佈台中國美館園區內,大門口直接變身復古電玩場景 ... 於 cotton.pink -

#36.《微.梅竹》清大與陽明交大「光臨藝術節」燈藝爭豔

... ,本周主題分別由清華大學與陽明交大在三民與中央公園的兩件光影 ... 2021/09/22. 寶島 · 「大光環計畫」啟動7捷運站體以不同色系點亮台中. 18:43 ... 於 www.chinatimes.com -

#37.【2023國慶光雕展】總統府光雕秀時間/主題亮點/雙十活動整理

2021, 百年追求.世界台灣. 2022 ... 【2023嘉義光織影舞】時間地點/光影秀/活動地圖/交通,免費光影藝術展! 於 cpok.tw -

#38.台中光影展國立臺灣美術館2/26~3/28 (地圖攻略)

黑暗之光—2021臺灣國際光影藝術節. 於 safood.tw -

#39.台灣時尚界第一人!設計師王子欣Claudia Wang倫敦泰特 ...

2021 年時,義大利時尚品牌Prada就曾在此舉辦第二屆「The Sound of Prada ... 藝術節、柏林Transmediale藝術節等場域展演。秀場主題曲及電玩配樂,由 ... 於 www.beautimode.com -

#40.國立科學工藝博物館

熱門搜尋 交通資訊 如何到科工館 活動資訊 科教活動 科學 參觀 會員卡 樓層介紹 餐飲資訊. 您的瀏覽器不支援此script語法,請點選搜尋頁面使用搜尋 ... 於 www.nstm.gov.tw -

#41.國際光影藝術節絢爛登場結合科技8大光影裝置超吸睛

「2021臺灣國際光影藝術節」即日起至3/28於台中國立臺灣美術館登場,特別邀請來自臺灣、法國、日本、瑞士、澳門等8組藝術家,運用身體感知、物件 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#42.2023世界客家博覽會,光影藝術結合客家文化,兩大主題館全 ...

南投客家族群依山而居,彼此互助發揮創意與韌性,發展出多元的面貌,因此展區設計以「群客力量」的沈浸式互動體驗,邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投 ... 於 bobowin.blog -

#43.兩廳院

藝術節 及活動 · 旗艦館 · 公告 · 服務據點 · 協助中心. 取消. 搜尋OPENTIX. 搜尋. 熱門搜尋. 區域篩選 類別篩選 日期篩選. 未設定搜尋條件. 開啟OPENTIX APP ! 開啟. 於 www.opentix.life -

#44.【臺中】黑暗之光– 2021臺灣國際光影藝術節

本次展覽帶領觀眾在國立臺灣美術館戶外園區中探索來自蔡宜婷、謝佑承x 王中原、有用主張、黑川互動4 組臺灣藝術家,以及Groupe LAPS(法國)、千田泰広( ... 於 www.digiarts.org.tw -

#45.以「黑暗之光」為題!國美館「2021 臺灣國際光影藝術節」反思 ...

以「黑暗之光」為題!國美館「2021 臺灣國際光影藝術節」反思黑暗的正向意義,結合瑞士、日本、法國等八組藝術團隊一同參展 ... 於 www.gq.com.tw -

#46.台灣國際光影藝術節啟動盼為疫情點亮明燈

國立台灣美術館即日起至3月28日,舉辦「2021台灣國際光影藝術節」,邀請國內外的藝術家團隊,運用光呈現藝術,也希望透過光影藝術節,為疫情所籠罩下 ... 於 www.rti.org.tw -

#47.台中音樂節- Av

2021 — 2017年台中花都藝術季、台中爵士音樂節、台中國際踩舞祭、台中新社花海、舊城生活節、光影藝術節、台中好音樂草地星空周末夜、泰迪熊展此篇 ... 於 kr.koreanlh.kyiv.ua -

#48.台中春水堂菜單 - hanzasre.online

⣴ 優惠活動期間2021/10/8 (五)~2021/11/30 (二) ⣴ 振興品茶券可兌換飲品四 ... 為了因應每年在此舉辦的光影藝術節,2022年主題是『光.舞弄.影』. 特地 ... 於 hanzasre.online -

#49.台灣國際光影藝術節-心得介紹, 台中夜晚期間限定, 黑夜降臨 ...

2021 台灣國際光影藝術節心得介紹, 以黑暗之光為展覽主題, 照亮被疫情籠罩的黑暗世界. 大家也別想得太嚴肅啦!台灣美術館在展期間, 台灣國際光影藝術 ... 於 showthinker.com -

#50.台北展覽》2023 9月. 10月.11月情侶.親子展覽活動懶人包

詳細介紹:台北展覽|光影魔法美術館特展|手舞足蹈間發現光影魔法(展期.門票.周邊 ... 詳細介紹:2023新北市兒童藝術節-怪獸樂園|跟著《新北市藝遊》玩轉仲夏-藝文中心 ... 於 momotravel.tw -

#51.2021臺灣國際光影藝術節_千田泰廣〈日行跡〉 - 臺中 - Facebook

2021 臺灣國際 光影藝術節 #黑暗之光#日行跡#千田泰廣】 來自#日本神奈川縣的藝術家#千田泰廣,擅長以「空間意識」和「身體感覺認知」為主題, ... 於 www.facebook.com -

#52.2023臺灣國際光影藝術節,台中國美館登場:9組國內外藝術家

作品常見於國內外燈節的蔡宜婷,曾於2021年參與過臺灣國際光影藝術節,本次亦再次參展。 貳進2ENTER〈福 ... 於 500times.udn.com -

#53.2021「黑暗之光」臺灣光影藝術節成果紀錄 - YouTube

... 、空橋等戶外空間) 展演地址|臺中市西區五權西路一段2號 2021 年臺灣國際 光影藝術節 「黑暗之光」今年元宵節2月26日正式開展,展至3月28日圓滿... 於 www.youtube.com -

#54.光影藝術展. 台中國美館「2021臺灣國際光影藝術節」黑暗之光 ...

2023臺灣國際光影藝術節於2022年12月3日至2023年2月5日在國立臺灣美術館戶外廣場展出,此次以「數據光景」為題,邀請6組臺灣藝術家及3組國外藝術家,. 於 ijuc.promoag.pl -

#55.台中光影藝術節- 國美館變出80 年代復古電玩互動光廊

12月3日至2月5日,於台中國立台灣美術館點亮開展!年度主題為「數據光景」,9件作品邀集國內外藝術家,將數據視覺化,或以光,或以音, 29, 灣國際光影藝術節「光‧ ... 於 m1s7vj.wholesalepatriotsupply.com -

#56.腕錶中的隱藏工藝金屬鍊帶

... 節的完美形狀。最後,每個鍊節需要經過細膩的加工拋光,最終完成曲線立體 ... 2021 Time Square / WoodStone Co., Ltd. All Rights Reserved. No Result. 於 www.woodstone-online.com -

#57.2021臺灣國際光影藝術節作品搶先看- 臺中 - Facebook

2021 臺灣國際 光影藝術節 #黑暗之光#作品搶先看】 ❗先跟大家拜個早年,新年快樂❗ 40秒作品影片搶先看,快拿起的你行事曆,您的0226我們先預訂了! 於 www.facebook.com -

#58.台中采咖啡 - seytassi.online

... 2021臺灣國際光影藝術節」,你去了沒? 中市精品咖啡評鑑今揭曉云端有機莊園林怡均奪特等獎. 副市長令狐榮達今日出席頒獎典禮表示,台中市政府農業局 ... 於 seytassi.online -

#59.2021臺灣國際光影藝術節Taiwan International Light Festival

本次展覽帶領觀眾在國立臺灣美術館戶外園區中探索來自4 組臺灣藝術家,以及4組國際藝術家,運用身體感知、物件符號、空間語彙與自然形態相互交織對話,共8 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#60.2021國際光影藝術節:光影互動、絕美光雕、沉浸體驗

第二屆2021 臺灣國際光影藝術節,在國立台灣美術館正式開展!本次以「黑暗之光」為主題,特邀臺灣、瑞士、日本、法國、澳門等8組國內外創作團隊參展。 於 www.kaiak.tw -

#61.2021臺灣國際光影藝術節啟動黑暗之光打破隔閡照亮希望

在表演團體LUXY BOYZ與法國萊普斯團隊的作品〈影格-電玩情節〉結合燈光、雷射與音效的精彩演出下,第二屆「臺灣國際光影藝術節」今(26)於國立臺灣美術館 ... 於 newsmedia.today -

#62.黑暗之光-2021臺灣國際光影藝術節

2021 臺灣國際光影藝術節邀請國內外八組藝術家於美術館戶外園區創作多件大型光影裝置並辦理5G與藝術國際論壇。 購物須知. 退換貨說明:. 於 www.taaze.tw -

#63.嘉義2023年光影藝術展粉色元素打造「芭比粉月亮」

... /鄭榮文、劉尹淳嘉義報導再過1週就是中秋節,嘉義市政府連續第4年,舉辦「2023光織影舞」光影藝術展,今天(9月20日)在啟動記者會上, ... © 2021 FTV All ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#64.2021 國際光影藝術節|黑暗之光 - 都市藝術工作室

今年國立臺灣美術館主辦臺灣國際光影藝術節邀請臺灣、瑞士、日本、法國、澳門等八組國內外藝術家參展,包括蔡宜婷、謝佑承X 王中原、有用主張、黑川互動媒體藝術等四組臺灣 ... 於 www.ua-studio.com.tw -

#65.黑暗之光:2021臺灣國際光影藝術節

書名:黑暗之光:2021臺灣國際光影藝術節,語言:繁體中文,ISBN:9789865323141,頁數:176,出版社:國立臺灣美術館,出版日期:2021/03/01,類別:專業/教科書/政府 ... 於 www.books.com.tw -

#66.新聞/ 國美館「2021臺灣國際光影藝術節」以黑暗之光照亮希望

光影藝術 是最能表現藝術及科技結合的形式之一,也是文化部近年推動科技藝術的重點項目,感謝交通部的支持及參與,以及國美館與所有藝術家的策展,期盼每年 ... 於 www.tfaf.org.tw -

#67.誠品生活新店即起開放體驗!10米高「太極尼尼」迎賓9/30書店 ...

佔地500坪、挑高12米的「實驗場」邀請澳洲ENESS科技藝術團隊亞洲獨家展出《AI靈感大師:澳洲3D光影 ... 熱銷超過-8000-瓶-情人節限定!-auscentic-「 綠藤 ... 於 www.winnews.com.tw -

#68.《2021臺灣國際光影藝術節:黑暗之光》8 組作品搶先看

今年由國立臺灣美術館主辦的「2021臺灣國際光影藝術節」邀請來自臺灣、瑞士、日本、法國、澳門的8組藝術家參展,在美術館戶外園區創作多件戶外大型 ... 於 www.elle.com -

#69.黑暗之光-2021臺灣國際光影藝術節@台中國美館(02/26-03/ ...

台中- 台中國立台灣美術館02/26舉辦「黑暗之光」第2屆光影藝術節,以藝術創作的角度,呈現不同的光影藝術,給大家不同的感官享受。 此次創作展來自瑞士、法國、日本... 於 www.abic.com.tw -

#70.黑暗之光-2021臺灣國際光影藝術節

書名:黑暗之光-2021臺灣國際光影藝術節,ISBN:9789865323141,出版社:國立台灣美術館,作者:黃舒屏-主編;趙欣怡-執行編輯;葉書維-策展專文,頁數:171, ... 於 www.sanmin.com.tw -

#71.2021臺灣國際光影藝術節8組國內外藝術家呈現光的不同面貌

今年國立臺灣美術館主辦臺灣國際光影藝術節邀請臺灣、瑞士、日本、法國、澳門等八組國內外藝術家參展,包括蔡宜婷、謝佑承X 王中原、有用主張、黑川互動 ... 於 udesign.udnfunlife.com -

#72.【小典藏│新鮮事】國美館「2021臺灣國際光影藝術節」從黑暗 ...

臺灣國際光影藝術節邀請臺灣、瑞士、日本、法國、澳門等八組國內外藝術家參展,於美術館戶外園區創作多件戶外大型光影裝置,運用不同媒介讓光呈現相異 ... 於 artouch.com -

#73.2021臺灣國際光影藝術節5G結合藝術以黑暗之光照亮希望 - 銘報

第二屆「臺灣國際光影藝術節」於2月26日至3月28日在國立臺灣美術館推出,其中,藝術家蔡宜婷的作品特別運用5G網速環境進行互動體驗過程,讓人際關係的互動 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#74.近期上演/展覽- 華山1914文化創意產業園區

找活動 · 全部 · 展演活動 · 期間限定店 · 論壇講座 · 市集活動 · 品牌活動 · 表演藝術 · 歷史活動. 於 www.huashan1914.com -

#75.2021臺灣國際光影藝術節| 感受不同的光影藝術,互動體驗不 ...

2021 臺灣國際光影藝術節來到了第二屆,還記得去年的光之書寫帶來的震撼,台中國立臺灣美術館今年則是以黑暗之光帶來全部不同的體驗。2021臺灣國際光影 ... 於 niniandblue.com -

#76.2023臺灣國際光影藝術節12/3於台中國美館正式啟動!透過 ...

2023臺灣國際光影藝術節12/3起至明年2月5日在國立臺灣美術館戶外廣場展出,3日舉辦開幕典禮。今年共9組優秀作品,以「數據光景」為題,作品主要坐落在 ... 於 www.travelerluxe.com -

#77.2021臺灣國際光影藝術節亮相台中國美館!互動光廊

台中國立臺灣美術館(國美館)於2021年2月26日至3月28日舉辦第2屆「臺灣國際光影藝術節」,並以「黑暗之光」為主題,邀請台灣、日本、法國等8組國內外藝術家團隊參展,打造 ... 於 www.wowlavie.com -

#78.國美館變出80 年代復古電玩互動光廊、沈浸式星空等8組精彩 ...

本文章同步披露於欣傳媒平台|西莉亞玩樂人生品牌2021臺灣國際光影藝術節共展出八件作品,目前正在台中國美館盛大展出,直到3月28日為止。 於 ceciliafang1103.pixnet.net -

#79.國美館「2021臺灣國際光影藝術節」吸引觀展人潮- 臺中

2021 年臺灣國際光影藝術節「黑暗之光」今年元宵節2月26日正式開展,展至3月28日圓滿落幕。為期31日的展覽期間內,參觀民眾和館方一起嚴守防疫相關 ... 於 www.ntmofa.gov.tw -

#80.2021 臺灣國際光影藝術節

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively. 於 www.path-landforms.com -

#81.台中國美館「2021國際光影藝術節」,帶你踏入魔幻電影世界

台中國美館「臺灣國際光影藝術節」即日起至3月28日盛大展出,今年以「黑暗之光」為主題,藝術家藉由燈光藝術作品,帶領民眾反思負面、黑暗所蘊含的正向 ... 於 spot.line.me -

#82.台中歌劇院.光影藝術節之「3D光雕之夜」,11/21

- 台中光影藝術節. 台中光影藝術節- 2021光影藝術節來了!國美館大門口滿滿火柴小人重現電玩. 4lo4uoom.webdetik.tech; 台中光影藝術節台中車站~舊站變身彩色光雕好驚奇! 於 4lo4uoom.webdetik.tech -

#83.2021臺灣國際光影藝術節|國立台灣美術館 - 規小孫

2021 臺灣國際光影藝術節|國立台灣美術館:這樣的春夜很浪漫!八件國內外光影藝術作品免門票限時展出,至3/28 不分假日每晚17~22 點燈呦!文 ... 於 enlifesun.com -

#84.台中國美館「2021國際光影藝術節」 帶你踏入魔幻世界旅遊 - 0Vfl

2023臺灣國際光影藝術節台中光影展國美館出現「巨大外星; 台中|2022臺灣國際光影藝術節:打卡迷幻「巨型彩虹泡泡」!到國美館. 22, 3天的連續假期,行程該怎麼安排呢 ... 於 0vfl.yeniesintiswe.com -

#85.台中采咖啡 - herkuladam.store

... 2021臺灣國際光影藝術節」,你去了沒? 中市精品咖啡評鑑今揭曉云端有機莊園林怡均奪特等獎. 副市長令狐榮達今日出席頒獎典禮表示,台中市政府農業局與台中市Dacai ... 於 herkuladam.store -

#86.2021臺灣國際光影藝術節》再度登場! - 新住民全球新聞網

去年深受好評的「黑暗之光―臺灣國際光影藝術節」又登場了,藝術家們於國家美術館戶外園區創作多件戶外大型光影裝置,運用科技創作出各種互動裝置及展現 ... 於 news.immigration.gov.tw -

#87.台中國美館「2021國際光影藝術節」 帶你踏入魔幻世界

台中國美館啟動第二屆「臺灣國際光影藝術節」,今年特別邀請臺灣、瑞士、日本、法國、澳門等8組國內外創作團隊,以「黑暗之光」為主題,希望以藝術之 ... 於 www.setn.com -

#88.展演資訊

... 藝術饗宴! 看更多. 2023-09-29 - 2023-10-01. 綠綠森活節Green Green Life Festival. 以綠色生活、植物花藝、藝術創作為常態的市集。在繁忙的都市步調中尋找慵懶的氣氛 ... 於 www.songshanculturalpark.org