24節氣與農業的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦藍文君(Wen-ChunLan)寫的 用西班牙語說臺灣文化:太平洋的瑰寶福爾摩沙 和何偉歡,羅金義的 環保政策與綠色生活:國際視野下的香港都 可以從中找到所需的評價。

另外網站二十四节气与农业生产也說明:《二十四节气与农业生产》是2008年金盾出版社出版的图书,作者是韩湘玲、马思延。

這兩本書分別來自瑞蘭國際 和中華所出版 。

國立臺北大學 不動產與城鄉環境學系 詹士樑所指導 黃如詞的 氣候變遷下農地乾旱及強降雨風險評估 (2021),提出24節氣與農業關鍵因素是什麼,來自於農業脆弱、國土計畫、空間多準則決策分析、道路節點、代表濃度途徑、風險圖的應用。

而第二篇論文朝陽科技大學 工業設計系 蕭明瑜所指導 蔡竹茵的 符號學與解釋性互動論於文創產品設計之運用研究-以醃漬罐設計為例 (2021),提出因為有 符號學、解釋性互動論、文創產品設計、皮爾斯符號三角形、文創產品符號三角形的重點而找出了 24節氣與農業的解答。

最後網站「養陰潤肺」不是人人都適合秋分養生7要點教你保持身心健康則補充:秋分是二十四節氣中的第十六個節氣,通常出現在每年的9月22日或23日,其時節正好是秋季的中心點。俗話說「春分秋分,晝夜平分」,秋分.

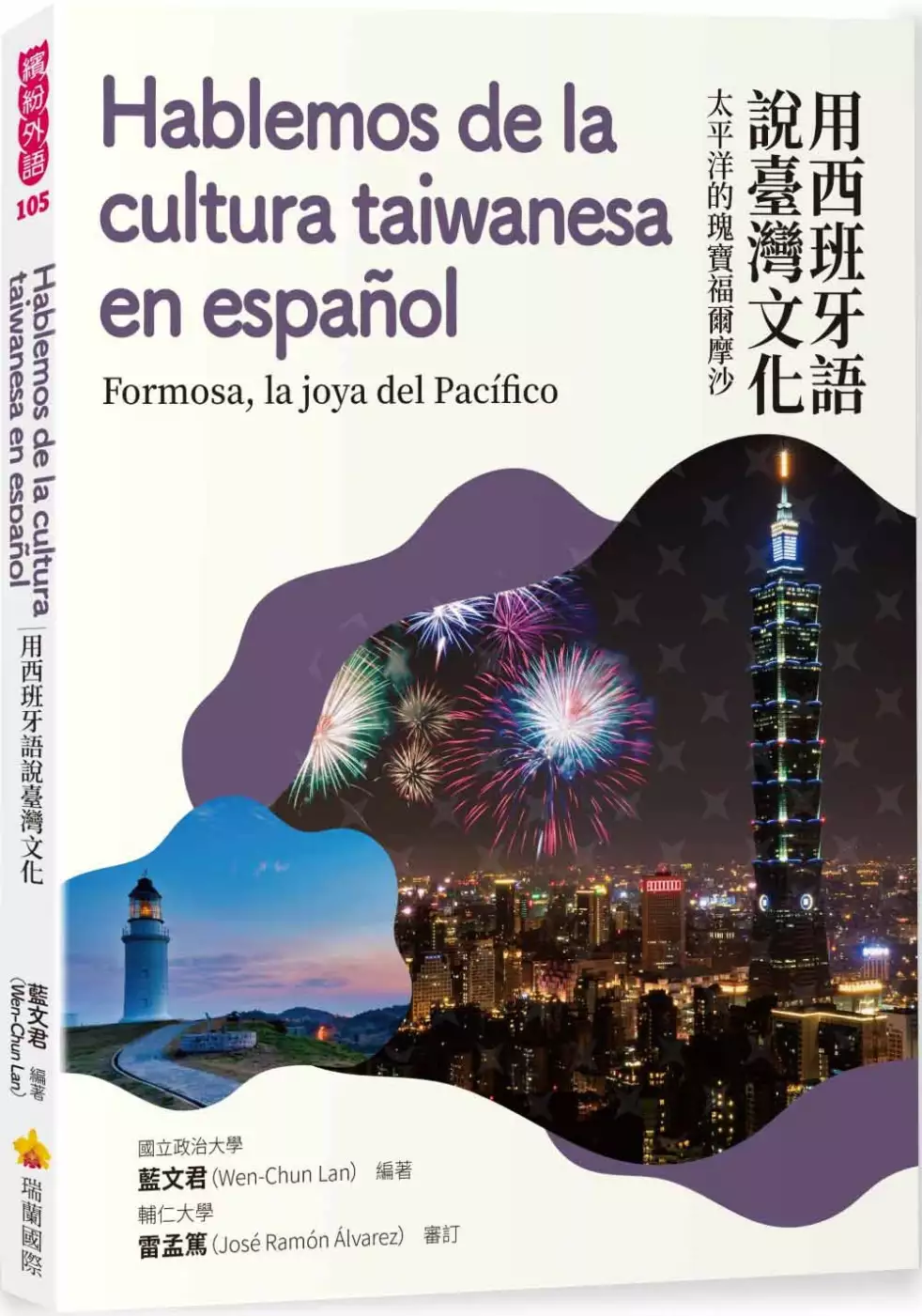

用西班牙語說臺灣文化:太平洋的瑰寶福爾摩沙

為了解決24節氣與農業 的問題,作者藍文君(Wen-ChunLan) 這樣論述:

★國立政治大學外國語文學院「教育部高教深耕計畫」,展開國際交流的里程碑! 《用西班牙語說臺灣文化》緣起 我們發現太多外國師生來臺後都想繼續留下來,不然就是臨別依依不捨,日後總找機會續前緣,再度來臺,甚至呼朋引伴,攜家帶眷,樂不思蜀。當然,有些人學習有成,可直接閱讀中文;但也有些人仍需依靠其母語,才能明白內容。為了讓更多人認識寶島、了解臺灣,雙語的《用外語說臺灣文化》便提供了對大中華區文化,尤其是臺灣文化有興趣的愛好者諸多素材,其中內容深入淺出,易懂、易吸收,內文亦能博君一粲。 ★太平洋的瑰寶──臺灣,猶如萬花筒般繽紛精彩的國度! 《用西班牙語說臺灣文化》共有11章

,分別以臺灣語言文化、習俗信仰、飲食、休閒娛樂、交通、建築……等不同角度介紹臺灣,內容皆是臺灣人熟悉的日常。 本書內容豐富多元,以西文為主,中文為輔,深入淺出,易懂、易吸收,認識寶島、了解臺灣就靠《用西班牙語說臺灣文化》!11章內容如下: I. Lengua y cultura 語言與文化 II. Costumbres y creencias 社會習俗與民間信仰 III. Pensamiento y filosofía 思想與哲學 IV. Gastronomía 飲食 V. Ocio y arte 休閒娛樂 VI. Fiesta 節慶 VII. Calend

ario y medicina china 節氣和中醫 VIII. Transporte 交通 IX. Arquitectura 建築 X. Ropa 服飾 XI. Islas cercanas 離島 每章有1~6個主題介紹該篇內容,主題豐富詳實: I. Lengua y cultura 語言與文化|臺灣語言、六書、書法、臺灣原住民、客家話和其文化、閩南話和其文化 臺灣人使用的語言除了華語,還有客家話、閩南話和原住民語言。透過介紹這些不同的語言及民族來源,可以更加認識臺灣多元又豐富的社會。 II. Costumbres y creencias社會習俗與民間

信仰|迷信、媽祖遶境、十二生肖 一般來說,臺灣民間相信有鬼神的存在,十二生肖也是臺灣人普遍流傳的民間傳說,而媽祖遶境的宗教習俗則反映社會文化的重要一環。藉由對於數字、文字、顏色的偏好等,可以更了解臺灣人的文化習慣。 III. Pensamiento y filosofía 思想與哲學|人際關係的倫理、孔子與儒家思想 臺灣社會深受儒家思想影響,本章簡單介紹四維、八德、三綱、五常、孔子和儒家思想,並延伸到臺灣社會的人際倫理及禮儀規範。 IV. Gastronomía 飲食|美食、夜市、火鍋、品茗 民以食為天,臺語中最常見的問候語便是:「吃飽了嗎?」本章介紹臺灣的特色飲食、火

鍋與飲茶習慣,希望藉由這些美食大使,搭起臺灣與國際溝通的橋樑。 V. Ocio y arte休閒娛樂|布袋戲、臺灣麻將、國樂、動漫文化、乒乓球、國畫 從精彩刺激的霹靂布袋戲、有華人桌上運動之稱的麻將,到國畫、國樂、乒乓球等藝術與體育領域,以及受日本文化影響而發展出的動漫文化,多元的休閒娛樂豐富臺灣人的日常生活。 VI. Fiesta節慶|春節、重要節慶 春節、端午節和中秋節,透過介紹臺灣的三大節慶,其起源、習俗與活動,看見代代相傳的文化軌跡。 VII. Calendario y medicina china節氣和中醫|二十四節氣、中醫 節氣為農業社會提供作息依據,

人們也隨節氣變化做不同的身體進補和照護。中醫則依照人身體的陰陽五行歸納,發展出相對於西醫科學的另一門學問。 VIII. Transporte 交通|臺北捷運、摩托車與腳踏車文化 暢遊臺北的方式眾多,其中最經濟實惠且便利的交通工具是捷運。摩托車和腳踏車文化也是最常捕捉的街景。 IX. Arquitectura建築|建築、臺北101大樓、臺北行天宮 臺北的101大樓為世界聞名的建築之一,行天宮則是認識臺灣社會中道教信仰的重要一環,都常常吸引許多觀光客前去攝影和朝聖。騎樓是值得一提的臺灣建築特色,具備擋雨遮陽、提供行人通行、做生意等多項功能,為實用性極高的建築構造。 X.

Ropa服飾|旗袍 源自中國的傳統服飾旗袍,是代表臺灣經典傳統衣著之一。希望藉由說明旗袍的起源、樣式、剪裁和花樣顏色,淺觀社會演變,探討兩性平權,一窺時代更迭。 XI. Islas cercanas 離島|臺灣離島 臺灣擁有的離島眾多,本章將介紹澎湖、金門、馬祖等數個重要離島的地理位置、特色、天然景觀、名勝古蹟以及特產等。 《用西班牙語說臺灣文化》不僅是西語學習書,更是一本讓西語人士能夠了解臺灣的國情和文化,進而擴展臺灣在世界能見度的文化導覽書。西語的學習不僅是單向了解及投入西語人士的生活情境,更可以反向讓西語人士認識並體驗臺灣國情、民情及文化。 希望《用西班牙語說臺

灣文化:太平洋的瑰寶福爾摩沙》可以成為西語人士認識臺灣民情文化的指南,也能扮演文化交流的角色。 本書特色 ‧最道地的西語導覽解說 ‧最詳盡的臺灣文化認識 ‧最貼近臺灣人的日常生活 ‧建立臺灣與西語人士交流最實用的文化專書

24節氣與農業進入發燒排行的影片

免費訂閱草地狀元,讓黃西田帶你看見台灣職人的精神↓↓

https://www.youtube.com/user/set29itake

更多店家資訊與活動資訊,請前往草地狀元FB粉絲頁↓↓

https://www.facebook.com/set.careermaster

更多台灣奇特風景,請前往草地狀元IG↓↓

https://www.instagram.com/i.career131/?hl=af

#清明節 #祭祖 #潤餅

氣候變遷下農地乾旱及強降雨風險評估

為了解決24節氣與農業 的問題,作者黃如詞 這樣論述:

氣候變遷使臺灣降雨型態趨於極端,降雨強度增大,小雨頻率下降,使既有農業生產 活動受到挑戰。面對短時間強降雨造成的農田淹水,及乾季犧牲農業用水的停灌措施,短 期上可由耕作者調整生產策略作為因應,長遠而言,國土計畫劃定農業發展地區時,需併 同考量氣候變遷帶來的潛在威脅。為管理極端氣候帶來的風險,聯合國的政府間氣候變遷 專門委員會在 2014 年出版第五次評估報告時,提出氣候變遷風險評估架構,內容包含危 害、暴露及脆弱三個部分,本研究採用該風險架構,以雲林縣、嘉義縣及臺南市為研究地 區,進行農地乾旱事件及強降雨風險的多準則決策分析,研究中的危害是強降雨事件及乾 旱事件,暴露為國土計畫中劃設為第一、

第二及第五類的農業發展地區範圍,脆弱是個別 村里的灌溉條件、土壤、社會調適能力、經濟調適能力及基礎設施五個面向的綜合評估結 果。脆弱面向的準則項目,經由模糊德爾菲法篩選後,以分析階層程序法獲得最終權重 值,準則項目中權重值較高者依序為農業水利決算數、農戶生產收入、農地生產力等級、 灌溉供水穩定度及交通聯外能力等。風險計算前,每項準則依過去文獻研究或相對脆弱程 度設定門檻值,依序劃分為四個等級,使評估結果更貼近真實。風險評估結果,整體而言 兩種危害類型都以西、南部地區風險較高,多數高風險村里農地暴露面積大。基於現行國 土計畫農業發展地區劃設結果,本研究風險圖可用作政策執行時的輔助,研究以三個同時

列入兩種危害類型高風險村里,探討可著手降低風險的脆弱面向準則項目,使村里農業生 產活動在氣候變遷威脅下,仍然得以持續發展。

環保政策與綠色生活:國際視野下的香港

為了解決24節氣與農業 的問題,作者何偉歡,羅金義 這樣論述:

一百年後,地球會變成怎樣? 1980 年代以來環境問題備受全球關注,如何平衡經濟發展和環境保育成為國際間的重要議題。「四小龍」之一的香港,當時是亞洲最富裕的地方之一,然而享受經濟奇跡帶來的繁榮富裕之餘,與之共生的是急劇惡化的環境污染。四十年來,環保署的成立、「去工業化」等,似乎在一定程度上回應了污染問題;然而在整體環保政策上,成為國際金融和貿易中心的香港,似乎對可持續發展的「綠色經濟」完全不感興趣。 在香港講環保並不討好。但事實是,氣候變遷的確在進行中,我們的確需要作出改變—— 儘管很多人懷疑甚或否認這個事實,又或對氣候變遷的言論習以為常、無動於衷。 本書以「問

題探究法」(issue inquiry approach)寫作,探討全球氣候變化下的香港、廢物何去何從、與動植物共融、過綠色生活四個重大範疇,涵蓋再生能源、垃圾分類、保育海洋生物、糧食安全危機、綠色本地遊、古蹟保育等二十多項與每個香港人息息相關的議題,分析香港政府應對這些問題的方法及推出的政策,又以其他國家的環保政策作對比、借鑒。期望能為理論和哲學層面的考掘先邁開第一步,讓我們切實地在國際視野下反省自身的不足。

符號學與解釋性互動論於文創產品設計之運用研究-以醃漬罐設計為例

為了解決24節氣與農業 的問題,作者蔡竹茵 這樣論述:

文化為人與社會之間互動產生的文本,從過去到現在隨時代的發展不斷積累,隨時間的轉變人們看待事物的視角與詮釋會產生變化,造就不同的思維與觀點,文化也會隨思維、觀點的不同產生變化。每年清明節前後是臺灣青梅的產季,以青梅醃漬製成的醃梅為臺灣特色美食之一,臺灣醃梅作為臺灣文化的一部分,傳承是每個文化在面對時間推移必須要面對的課題。 皮爾斯(Charles S. Peirce)符號三角形三端互相影響,其中一端發生改變,其他兩端也會有所影響。文創產品符號學由學者蕭明瑜以皮爾斯符號學作為基礎應用於文創產品設計領域中,並協助設計者在設計過程以具有架構與脈絡化的方式,引導設計者彙整資訊與創造文創商

品。本研究透過詮釋學領域中解釋性互動論的五步驟,由文創產品符號三角形的詮釋端以解釋性互動論的五步驟進行文化文本的分析,藉由詮釋端具方向性理解文化文本的越透徹,越能夠使其所乘載的文化符碼越明確,加深設計者在分析與探討文化文本的過程中更容易擷取、貼近文化文本想傳遞的符碼。 文創產品符號三角形之詮釋端具有多元、彈性的特色,過去在文創品設計過程中三角形的詮釋端多作為說明文創產品設計理念為主,本研究由文創產品符號三角形詮釋端的分析與再詮釋作為設計的出發點建構三角形另外兩端。解釋性互動論之五步驟為質性研究分析對象的一種方式,透過有條理的方式釐清抽象、繁複的概念。本研究以運用文創產品符號三角形之詮釋端

結合解釋性互動論五步驟,塑造一個由詮釋端開始建構文創商品的設計模式,透過文化資料分析與文創產品設計兩大設計流程,協助設計者在設計過程深化文化、產品的分析與擷取元素,詮釋出新設計新價值。

24節氣與農業的網路口碑排行榜

-

#1.睽違2年美食展熱鬧回歸農業館推24節氣禮包|#鏡新聞

因疫情而停辦2年的台灣美食展,今年復辦,農委會用各地農產品,搭配24季氣,推出特色節氣禮包,包含高級龍膽石斑魚,以及在地農產品,透過食農教育和 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#2.【地评线】东湖评论:丰收节里话丰年,和美乡村展新颜

此外,通过对气象、天气等种种自然因素的观测,总结形成农事谚语和“二十四节气”,用以指导农业生产,无不体现了劳动人民尊重自然、顺应自然的思想理念。 於 m.cnhubei.com -

#3.二十四节气与农业生产

《二十四节气与农业生产》是2008年金盾出版社出版的图书,作者是韩湘玲、马思延。 於 baike.baidu.com -

#4.「養陰潤肺」不是人人都適合秋分養生7要點教你保持身心健康

秋分是二十四節氣中的第十六個節氣,通常出現在每年的9月22日或23日,其時節正好是秋季的中心點。俗話說「春分秋分,晝夜平分」,秋分. 於 health.udn.com -

#5.【新農食運動-節氣養生篇】節氣是什麼?節氣的概述

節氣 是指二十四時節和氣候,是中國古代用來指導農事的曆法。中國傳統的陰曆,「陰」是以朔望月為基準確定,而陽曆,「陽」是以地球自冬至繞太陽公轉一 ... 於 greenbox.tw -

#6.身為二十四節氣之首,立春在農業社會為何如此重要? - 獨立評論

24節氣 中的第一個節氣立春,約在陽曆2月3日到5日之間,此時冬天已經結束,可以開始規畫新年農作,自古以來就是官方勸農的一個重要日子。 立春迎春氣本是 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#7.二十四节气与农业生产有何关系?

二十四节气 是我国宝贵的农业科学遗产,更是中国人认“时”、用“时”的智慧结晶。那它从何而来?对农业生产有什么指导意义?全国各地的用法又有哪些不同? 於 www.cma.gov.cn -

#8.【数溪科技】现代农业是对24节气的继承与创新

'二十四节气'是中华民族的祖先历经几千年的农业生产实践创造出来的宝贵科学遗产。从气候学角度看,'二十四节气'是中国人在长期的生产实践中逐步认识到的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#9.中国风俗年画经典 - Google 圖書結果

... 《二十四节农事图》则巧妙和谐地将农事耕作场面和农历节令知识融为一图,颂扬勤劳风尚,授人耕作知识。男十忙/杨家埠年画 农家勤忙/武强年画《农家勤忙》反映的是典型的农业 ... 於 books.google.com.tw -

#10.世界有機青年高峰會圓滿落幕有機生活、永續世界從花蓮開始

徐榛蔚表示,花蓮縣在政策上納入永續經營的理念,因應四時節氣、尊重天地運行,從推動有機促進辦公室再透過有機農業 ... 24 11:10. 2023年台灣開啟「國民 ... 於 www.storm.mg -

#11.陳吉仲98字吐卸職心聲!仍掛心這件事千則留言:謝謝部長

也要呼籲所有農漁民及關心台灣農業的國人,請大家要繼續支持農業部、支持台灣農業永續發展。」 ... 【吳坤芝/綜合報導】明天是24節氣中的「秋分」,命理師 ... 於 tw.nextapple.com -

#12.第376集二十四节气之秋分

小朋友们,秋分是一年之中的第几个节气,秋分三候又是什么?快来和爸爸妈妈一起听听今天的节目吧! 於 www.cdstm.cn -

#13.一方風土一方味中秋佳節黃偉哲力薦臺南文旦優質味佳為 ...

農業 局長李建裕表示,臺南市為文旦最具代表性的產區,111年收穫面積為 ... 24小時市民服務熱線:1999 (外縣市民眾請撥打06-6326303) 辦公日期:政府 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#14.欢乐庆丰收同心促和美

... 农业博物馆农业历史研究部主任、二十四节气保护传承联盟秘书长唐志强解读了“24节气”;6位自媒体达人和6位太行好物推荐人,倾情推介了山茱萸、兰花醋等 ... 於 www.jcgov.gov.cn -

#15.24節氣.農業諺語-驚蟄

24節氣 .農業諺語-驚蟄 · 驚蟄聞雷米似泥:驚蟄日打雷,表示節氣無誤,風調雨順,稻穀豐收,米價便宜。 · 二月初二打(音ㄉㄢˊ)雷,稻屋較(音ㄎㄚ)重過秤 ... 於 www.ia.gov.tw -

#16.今「白露」現秋涼週日低溫下探21度- 生活

今天(8日)是24節氣的「白露」,全台氣溫也因水氣較多而較涼,中央氣象局表示,下週日清晨受到低壓帶影響東北風吹拂,北部低溫下探21度。 於 news.ltn.com.tw -

#17.中國-以節氣建構冬小麥與一期水稻物候期

... 24節氣的相關農事經驗不再適用於該地區農業生產。 採取的改善作為. 利用安徽省77個 ... 在24節氣以驚蟄、清明、小滿和芒種可以反映當時的物候現象,是作物主要的關鍵物候 ... 於 tccip.ncdr.nat.gov.tw -

#18.24節氣與農業生產和人們的生活有什麼聯絡?

春分、秋分、夏至、冬至是從天文角度來劃分的,反映了太陽高度變化的轉折點。 小暑、大暑、處暑、小寒、大寒等五個節氣反映氣溫的變化,用來表示一年中 ... 於 www.juduo.cc -

#19.學習教材

小朋友,二十四節氣的第一個節氣是「立春」。「立」是開始的意思,「春」就是動 ... 農業生產緊密結合的特點。 【二十四節氣的背誦方法】. 二十四節氣的名稱分別是立春 ... 於 ananedu.com -

#20.氣候狀況大不同二十四節氣的農作物調整 - 小世界周報

冬天時大台北地區處於東北季風的迎風面,天氣較潮濕,雨量較多,當植物吸收過量的水分時,葉子的蒸散能力已超過負荷範圍而導致植物淹死。農委會桃園區農業 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#21.H5 |丰收和美粮仓满,江苏喜迎第6个中国农民丰收节

第二项活动是“农行杯”美丽乡村健康跑,全线总长5公里,以二十四节气和农耕文化贯串整个路线,所有沿途路标均融入农耕文化设计,让大家在奔跑农景里、享受 ... 於 www.yangtse.com -

#22.《老子耶稣如来-文明与尊重-肉食人意识链-灵魂佛初—宁磊小说与诗文》:

... 24 节气跟种地的关系都让农民们掌握的清清楚楚了,农民种地,就是跟着长辈天天到地里去干活,然后积累一些种地经验就可以了,农业的种子培育早在几千年前就开始了,其实 ... 於 books.google.com.tw -

#23.農業知識入口網

土壤PH8 – 農業知識入口網. 在白露節氣裡,在清晨時分將會發現戶外的地面和葉子上有許多露珠,這是由夜晚水氣 ... 於 realspce.alresfordgolf.co.uk -

#24.特410 二十四節氣郵票─春

地球繞行太陽1周就是1年,共分成24節氣。與農業社會的春耕、夏耘、秋收、冬藏息息相關,也是人們起居作息的生活規範。為使社會大眾了解古人生活概況,本局特印製「24 ... 於 www.post.gov.tw -

#25.二十四節氣農業諺語歌

二十四節氣農業 諺語歌:1、立秋無雨甚堪憂,莊稼從來一半收。2、立冬之日怕逢壬,來歲高田枉費心。3、九月: 於 www.chinesewords.org -

#26.二十四節氣與農業生產(第2版)

書名:二十四節氣與農業生產(第2版),語言:簡體中文,ISBN:9787508297996,頁數:116,出版社:金盾出版社,作者:韓湘玲,出版日期:2015/06/01. 於 www.books.com.tw -

#27.::: 廿四節氣由來:::

二十四節氣 指出氣候變化、雨水多寡和霜期長短,是我國勞動人民長期對天文、氣象、物 ... 自從西漢起,二十四節氣歷代沿用,指導農業生產不違農時,按節氣安排農活,進行 ... 於 disaster.tari.gov.tw -

#28.農業社會的依據24節氣的由來 - 顯龍壇(蘇王會)

談到二十四節氣我們首先必須了解祖先們如何創造發明曆法據研究二十四節氣起源於黃河流域更早的時候沒有四季之分只有春秋遠在春秋時代定出仲春、仲夏、 ... 於 d421567.pixnet.net -

#29.二十四節氣與農業生產

《二十四節氣與農業生產》由北京農業大學農業氣象系教授韓湘玲等編著。內容從二十四節氣形成和發展的歷程入手,探討了二十四氣的科學道理,並用現代農業氣候觀點對二十 ... 於 www.jendow.com.tw -

#30.羅東二十四節氣館- 宜蘭博物館家族

為了可以讓遊客或下一代了解過去農業社會的作息,但因為相關的古農機具館已經太多了,我們從與生活息息相關的24節氣切入為主題,把祖先的智慧結合春耕、夏耘、秋收、冬藏的 ... 於 www.lanyangnet.com.tw -

#31.一起來看這些農業「科技範兒」

楊淩農業科技產業集團現代設施農業事業部總經理趙雪說,植物 ... 封面新聞記者汪仁洪9月23日,是我國農曆二十四節氣中的“秋分”,也是“中國農民豐收節”。 於 portal.sina.com.hk -

#32.二十四節氣- 農業諺語─小寒

二十四節氣 - 農業諺語─小寒 ... 初一東風六畜災,若逢大雪旱年來:大雪在十二初一,占次年雨量稀少。 ... 我們聽到「小寒」這個名字,就可以知道天氣將要進入寒冷的季節了! 於 www.slps.tn.edu.tw -

#33.二十四節氣_農業諺語_秋分- YouTube

斗指己為秋分,南北兩半球晝夜均分,又適當秋之半,故名也,秋分天氣白雲多,處處歡聲歌好禾;只怕此日雷電閃,冬來米價貴如何:秋分日天晴占豐年, ... 於 www.youtube.com -

#34.兰州新区2023年丰收节:花车满载“24节气”展特色农产品

中新网甘肃新闻9月22日电重达数十斤的大南瓜、脆甜可口的水果玉米、手工纯粮制作的传统香醋……一件件农产品无不展示着兰州新区和秦川园区的特色农业 ... 於 www.gs.chinanews.com.cn -

#35.農陳館農業節氣親子教室 11月立冬飲食與生活的記憶

二十四節氣是古時農夫們留下的智慧,但在現代,我們能背出12星座但卻不一定知道24節氣。農業陳列館做為臺大農業教育展示的基地,近年來為了找回農業的味道,致力以生活化的 ... 於 sec.ntu.edu.tw -

#36.二十四节气与农业生产的关系研究

二十四节气 作为我国古代劳动人民的杰出成就,能够反映农业生产中的重要规律,对当代社会的农耕作业具有重要的借鉴意义。我国现代农民在种植农业的过程中, ... 於 m.fx361.com -

#37.天文資料下載| 交通部中央氣象署

農業 · 漁業 · 打卡報天氣 · 氣象隨選平台 · 健康氣象. 地震. 地震. 最近地震 · 全球地震 · 地震 ... 從春分起算為黃經0度,每增黃經15度為1節氣,1年分24節氣。 若下載按鈕 ... 於 www.cwa.gov.tw -

#38.順節氣好做代誌( 24節氣介紹)

二十四節氣 的名稱分別是立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、 ... 於 www.24solar.tw -

#39.24节气的农业谚语有哪些?二十四节气是谁发明的?

大暑天连阴,遍地出黄金,:小暑小暑,谷子乱出。立秋有雨,秋收有喜。立秋十八日,百草结籽粒。立秋三日,水冷三尺。处暑满田黄,队队修仓房。处暑点荞, ... 於 www.tuliu.com -

#40.二十四節氣「雨水」 教你怎麼切青花菜!

今天是24節氣中的「雨水」 此時氣溫回升、降水增多,故取名為雨水。此時的雨水剛好可以使農民翻土耕種,並有利作物生長。 現在也是吃當季青花菜的時候 ... 於 epost.coa.gov.tw -

#41.說說二十四節氣與農業生產的那些事兒

二十四節氣 是:立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至 ... 於 kknews.cc -

#42.24節氣

24節氣 .農業諺語-大雪 · 24節氣.農業諺語-小雪 · 24節氣.農業諺語-立冬 · 24節氣.農業諺語-霜降 · 24節氣.農業諺語-寒露 · 24節氣.農業諺語-秋分 · 24節氣.農業諺語 ... 於 www.ia.gov.tw -

#43.灃食公益飲食文化教育基金會-二十四節氣是什麼,穀雨、芒種 ...

二十四節氣 是中國古代黃河流域的人們,透過觀察太陽及一年中的氣候變遷、農作生長規律訂出的曆法。歷經了千年的歷史,直到今日也都還影響著農業。 於 www.fullfoods.org -

#44.白露節氣報到!林嘉愷曝「清晨1轉變」要注意週末變天「2地區 ...

不過,民視氣象主播林嘉愷提醒,週日(17日)起天氣較不穩定,2地區有短暫陣雨,且進入24節氣的白露,清晨會感受到涼意。 於 www.ftvnews.com.tw -

#45.先民的智慧結晶-二十四節氣介紹- 第4頁

白露【2015年9月8日06:59 - 2015年9月23日16:20】 節氣與農業 夜涼,水氣遇冷凝結成白露,二期水稻孕穗期,早植稻進入抽穗期。「白露南十日九日濕」,表示天氣漸涼了 ... 於 twtybbs.com -

#46.有關節氣

節氣 是我國所獨創,用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。由於我國是農業發達的文明古國,對農業社會的人而言,春耕、夏耘、秋收,冬藏是一年中 ... 於 www.moa.gov.tw -

#47.二十四节气 - 中国气象农业频道

中国气象农业频道 21-11-22. 二十四节气之小雪 · 秋分丨昼夜均而寒暑平. 未知 21-11-22. 二十四节气之秋分 · 立春丨乍暖还寒莫减衣裳. 中国气象农业频道 21-11-22. 二十四 ... 於 weather.agri.cn -

#48.[徐旺生]“二十四节气”在中国产生的原因及现实意义

摘要:“二十四节气”是古代中国人通过观察太阳周期运动,发现一年中时令、气候、物候等方面变化规律并结合农业产生特点,指导生产与生活所形成的知识体系和社会实践。 於 www.chinesefolklore.org.cn -

#49.二十四節氣簡介之夏季篇

二十四節氣 産生於黃河流域,是古人在農業生産實踐中總結的有關農事活動和氣候變化的規律,爲農民農業生産活動的安排提供參考。這二十四個氣候規律的 ... 於 ci.um.edu.mo -

#50.二十四節氣_農業諺語_春分- YouTube

春分,日暝對分:春分日晝夜各為十二小時。春分前好布田(插秧),春分後好種豆:這是台灣北部地區的 農業 現象,南部則比較早。春分落雨落到清明:春分 ... 於 www.youtube.com -

#51.二十四節氣對農作物影響是什麼提醒臨沂人不違農時

運用二十四節氣來選擇作物、品種以及播種、收穫和其他田間耕作等,直到今天仍然爲廣大人民所習用,對農業生產起著重要的指導作用,成爲我國農事活動的主要 ... 於 ppfocus.com -

#52.“冷不冷,秋分早看天”,今日秋分,农谚有啥说法?

秋分是我国二十四节气中的第16个节气,秋分的到来意味着我国各地正式进入 ... 农业生产。 打开网易新闻查看精彩图片. 二、秋分冷得怪,三九天气坏. 秋分 ... 於 m.163.com -

#53.大年初四正值24節氣「雨水」 春耕好時機

農業 靠天吃飯,大年初四正值廿四節氣的「雨水」,是春耕插秧的好時機。農委會主委林聰賢今天與農民一起下田春耕,表示要積極推動有機農業和農業保險 ... 於 news.pts.org.tw -

#54.“秋分”藏着什么国家安全“密码”

... 农业粮食领域涉密敏感信息,对我国粮食安全甚至国家安全造成威胁。 粮食 ... (24小时). 互联网新闻信息服务许可证32120170004 视听节目许可证1008318号 ... 於 www.yzwb.net -

#55.秋老虎發威氣溫居高不下!遠離熱傷害「藥」特別小心

24節氣 處暑. 2018-05-15 11:28:34. 於 www.ntdtv.com.tw -

#56.天文:從望星空到登天 - Google 圖書結果

... 二十四节气与太阳运行的关系。两晋时期,“相风木鸟”及测定风向的仪器盛行。东晋 ... 农业生产的影响,还开始探索利用不同的气候条件促进农业生产。北魏贾思勰的《齐民要术》 ... 於 books.google.com.tw -

#57.农业农村部就2023年中国·定西马铃薯大会有关情况召开发布会

今天是二十四节气的白露,再过一周就将迎来今年的中国·定西马铃薯大会。首先,我谨代表大会组委会向出席今天新闻发布会的各位来宾和朋友们表示热烈 ... 於 www.moa.gov.cn -

#58.二十四節氣是從中國中原地區

在早期的中國農業社會,農民什麼時候播種,什麼時候收割,什麼時候該種哪些作物,多半要參考二十四節氣,所以會有「春分有雨家家忙,先種麥子後插秧」、「冬至圓仔呷落加一 ... 於 www.mdnkids.com -

#59.农业中国_中国网

24节气 京郊之美白露|白露秋分夜一夜凉一夜 · 北京果园生产机械化暨社会化服务推进 ... 全国现代农业产业技术体系建设工作推进会召开 · “全农码”平台上线运行 · 2023年全球 ... 於 agri.china.com.cn -

#60.农作物的种植遵循固定的时令,二十四节气中有许多与农业 ...

二十四节气 ,不仅反应了气候的变化和物候的变化,同时也包含了农作物种植方面的农事活动。1、立春。修置农具,兴修水利。2.雨水。 於 m.ximalaya.com -

#61.秋分,去看中国农大好“丰”景|高校里的二十四节气

随着夏天的热烈退场秋天的画卷铺陈开来今天,“高校里的二十四节气”专栏邀你与中国农业大学一起走进“秋分”节气走进“中国农民丰收节”秋分三候校园秋风九 ... 於 www.workercn.cn -

#62.跟著24節氣,好好過生活 - Google 圖書結果

... 節氣。像祕魯人冬至時會有感謝太陽神的祭典,而過去農業社會冬至也是買賣田畝最好的吉日,因為農作物都收成,產權就能劃分清楚,所以冬至算是一個新的開始,是一個動的能量 ... 於 books.google.com.tw -

#63.千年生活智慧: 二十四節氣

時令順序的與農業生產發展緊密相連,「二十四節氣」周而復始,幾千年來成為中國人生產及生活上的指導,做到人與自然和諧相處之道。 千年的智慧時至今日都並不過時,「二十 ... 於 chinacurrent.com -

#64.二十四节气中的农耕智慧

农谚:“春分时节乱插犁,抢种一粒收万粒。”说的就是这个意思。但是春分前后偶有较强冷空气入侵,气温显著下降,最低气温低至5℃以下,春寒料峭对农业生产 ... 於 www.yx.gov.cn -

#65.壯圍鄉農會全球資訊網-知識分享及宣導事項-24節氣

如諺語「立春落與透清明」,即指立春日如果下雨,雨天便會持續到清明。另外,該天同時也是政府頒定的「農民節」,由此可見,立春節氣對農業社會尤其重要的 ... 於 www.naffic.org.tw -

#66.二十四節氣

古代流傳的一首歌訣說:正月立春雨水節,二月驚蟄及春分,三月清明並穀雨,四月立夏小滿方,五月芒種並夏至,六月小暑大暑當,七月立秋還處暑,八月白露 ... 於 cc2687.blogspot.com -

#67.中國傳統歲時--二十四節氣

二十四節氣 是中國曆法的主要組成部分,起源於黃河流域,是祖先為適應「天時」、「地利」,取得良好的收成,在長期的農耕實踐中,綜合了天文與物候、農業氣象的經驗所 ... 於 www.merit-times.com -

#68.臺灣24節氣與氣候--1981~2010資料統計 - 第 15 頁 - Google 圖書結果

... 節氣與農業:古人認為春分日陰陽等分,春分為陽氣日盛,陽氣盛才會打雷,雷電大作,一直持續到秋分陰氣漸盛,雷電乃收。「春分日夜對分」,自此白晝時間逐漸增長,農民必須早起 ... 於 books.google.com.tw -

#69.二十四節氣:中國農耕文明的產物、古人形成時間規律的文化

... 農業生產。 黃智敏是中國氣象局荊州農業氣象試驗站高級工程師。工作60餘年來,他的生活與二十四節氣一直緊密相連。對黃智敏而言,撰寫「提醒」不僅是 ... 於 chaiwanbenpost.net -

#70.2023年9月第一期自科新书清单

茶味初见:茶汤中的二十四节气, TS971.21/5732, 静清和, 九州出版社. 179, 茶席窥美:茶席设计与茶道美学, TS971.21/5732, 静清和, 九州出版社. 180, 茶与 ... 於 lib.hzau.edu.cn -

#71.節氣簡介

須要依據節氣的變化來指導農業生產,是生活. 起居中不可缺少的準則,也是我國獨具特色的文化資產。 24節氣是中國人所獨有的曆法,源自觀察「夏至」與「冬至」日的傳統。 於 www.hdares.gov.tw -

#72.二十四节气

... 农业展览馆和中国农业博物馆是两块牌子、一个机构,为中华人民共和国农业 ... 雨水是24节气中的第2个节气。每年的正月十五前后(公历2月18-20日 ... 於 www.ciae.com.cn -

#73.二十四節氣常識一本通| 誠品線上

在二十四節氣中,有四立一說,即分別是指春、夏、秋、冬四季開始:立春、立夏、立秋、立冬。其農業意義為「春種、夏長、秋收、冬藏」,囊括了黃河中下游農業生產與氣候關係 ... 於 www.eslite.com -

#74.「秋分」竟諸事不宜!養生法、禁忌一次看啃秋蟹「別配2水果」 ...

... 農業部曾找蛋商幫銷貨內部對話流出. 5. 加藤鷹金手指有多快?女網紅「親身 ... 電動車接受度大公開! #秋分#24節氣#秋分禁忌#養生#運勢#命理#秋分養生 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#75.與二十四節氣有關之諺語

... 農業,二十四節氣早已深入中國人的生活中,例如立冬時冬令進補、冬至吃湯圓等 ... 二十四節氣原始的制定主要是以黃河流域一帶一年四季的天候及農作物的生長情形為依據 ... 於 pkblog0438.blogspot.com -

#76.二十四節氣與農業生產(第二版) 韓湘玲編著農業氣象重印15 ...

《二十四節氣與農業生產(第二版)》由金盾出版社出版。《二十四節氣與農業生產(第二版)》內容豐富,集知識性、趣味性、實用性于一體,適用 ... 於 www.ruten.com.tw -

#77.万年_法 古代_法与__文化 - Google 圖書結果

... 二十四节气中昀冷的节气。我国古代将小寒分为三候:“一候雁北乡;二候鹊始巢;三候雉 ... 农业非常发达的国家,由于农业和气象之间的密切关系,所以古代农民从长期的农业劳动 ... 於 books.google.com.tw -

#78.秋分來了!命理師曝名字有「這1字」偏財運超旺:有機會中大獎

... 24節氣中的「秋分」。(示意圖/Pexels). 圖文/CTWANT. 23日即將迎來二十 ... 巴西蛋加工完產地變台灣!農業部喊「認知誤差 ... 於 www.ettoday.net -

#79.以二十四節氣觀點探討宜蘭農業觀光發展潛力

以二十四節氣觀點探討宜蘭農業觀光發展潛力. 論文名稱(外文):, Discussion on the Development Potential of Yilan's Agricultural Tourism from the Viewpoint of the ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#80.「節氣」可以參考使用嗎?

二十四節氣 ,等於掌握了一年四季天氣變化的規律,同時也具備了可. 以「預測」天氣的 ... 由此可見「節氣」與農業生產活動的關係是很密切. 的,對農民從事耕作是有相當重要 ... 於 www.tcdares.gov.tw -

#81.24节气的农业谚语有哪些?二十四节气是谁发明的?. 二十四 ...

中国人将太阳周年运动轨迹划分为24 等份,每一等份为一个节气,统称“ 二十四节气”,具体包括立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至 ... 於 polc.permabut.fr -

#82.流动的时光:龚琳娜老锣24节气古诗词歌曲 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

... 农业社会特别重视立夏节气。从周代起就有迎夏的仪式。人们还会在此时准备酒食“饯春”,仿佛送人远去一般,以表达惜春之情。诗词原文天仙子宋•张先水调数声持酒听,午醉醒来 ... 於 books.google.com.tw -

#83.農業部頒發第17屆農金獎肯定農漁會在地貢獻

農業 部指出,在農業金融體系齊心努力下,我國農漁會 ... 地方中心/桃園報導110年度慶祝農民節大會因為疫情延後於4月20日舉行,此日恰逢24節氣中穀雨,此… 於 www.thehubnews.net -

#84.節氣- 維基百科,自由的百科全書

二十四節氣 的命名反映了季節和氣候的變化。立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至,又稱八位,是區分公轉運動對於地球影響的八 ... 於 zh.wikipedia.org -

#85.中国农业大学

全体都有,军训开始! 2023.09.07 · 你好,新同学. 2023.08.24 · 白露|节气农耕文化科普. 2023.09.11 · “自找苦吃:谱写兴农华章”中国农业大学曲周实验站建站五十周年主题 ... 於 www.cau.edu.cn -

#86.二十四节气养生大全 - Google 圖書結果

... 农业生产中,清明作为重要的节气,更有“清明谷雨两相连,浸种耕田莫拖延”“清明前后种瓜点豆”的说法;在我们城市里也有“植树造林莫过清明”之说。由此可见,不论在农村还是在 ... 於 books.google.com.tw -

#87.二十四節氣與耕種

秋天開始,氣溫逐漸下降;中部地區早稻收割,晚稻開始移栽。 秋冬作物, 西芹, 火箭菜, 紅菜頭. 14, 處暑, 七月中, 8月23/24日 ... 於 www.stdnec.hk -

#88.丰收中国

中华文化的起源是农耕文化,在千百年来的农业文明中,“丰收”,一直是人们 ... 代表作《雷锋—我们的榜样》、《我们一起向未来》、《“二十四节气”和传统 ... 於 special.huanbohainews.com.cn -

#89.24節氣穀雨【節氣與民俗】... - 台灣農業監督團隊's post

24節氣 穀雨【節氣與民俗】 國曆四月二十或二十一日、太陽過黃經三十度、農民佈穀後望雨心態稱是為『穀雨』。此時農家已春耕完畢、水稻形成幼穗期、田間需要較多的水來 ... 於 www.facebook.com -

#90.二十四節氣的知識寶庫

二十四節氣 又被分為七十二候,五日為一候,三候為一氣,每一候都有動物、植物、鳥類、天氣等隨季節變化的周期性自然現象,這些現象稱為“物候”。比如雨水 ... 於 yn.people.com.cn -

#91.咦~24節氣跟農曆有關係嗎?

二十四節氣 對於傳統農業社會的農忙時間來說是很重要的參考依據,既然是古代人流傳下來的,那麼,想必二十四節氣一定是跟著農曆的日期走囉? 於 www.kidsplay.com.tw -

#92.農曆查詢:國曆農曆轉換,農曆日曆月曆萬年曆-

農曆將太陰曆配合了閏年及二十四節氣,使得太陰曆的年周期同步於太陽曆,因此中國農曆實際上是陰陽合曆。 中國以農業立國,農曆的節氣時令等與農業生產密切相關,民國 ... 於 www.nongli.info -

#93.24节气农业科普与养生

节气的来历:. 二十四节气起源于黄河流域。远在春秋时代,就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四个节气。以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。 於 www.gov.cn -

#94.Top 100件二十四節氣研究

去哪兒購買二十四節氣研究?當然來淘寶海外,淘寶當前有173件二十四節氣研究相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#95.節氣-處暑(國曆8月22或23或24日)

處暑(國曆8 月22 或23 或24 日) 想像一下太陽是在此圓的正中間二十四節氣在地球公轉軌道的位置節氣與農業二期稻作進入孕穗期。此時已非插秧適期,所以說「此暑不可 ... 於 sec235.cyc.edu.tw -

#96.小满

记者专访气象、农业专家,为您解开“小满”的秘密。 江苏省农业科学院 ... 立秋秋天秋分24节气小满芒种丰收季节稻草人. 下一页. 觅知网提供小满图片 ... 於 drown7mr.tiendaamiga.com.bo -

#97.有關二十四節氣的農業諺語 - 三度漢語網

有關二十四節氣的農業諺語 · 1、柿子紅似火,摘下裝筐籮。 · 2、麥澆苗,谷澆穗。 · 3、寒露收豆,花生收在秋分後。 · 4、穀雨下秧,大致無妨。 · 5、五月不熱,稻穀不結。 · 6、 ... 於 www.3du.tw -

#98.2023年中国农民丰收节是哪一天?

... 农业强国的决心和信心。 丰收节的意义是有利于进一步彰显三农工作的重要 ... 秋分作为二十四节气之一,昼夜平分,秋高气爽,既是秋收、秋耕、秋种的 ... 於 news.cnhnb.com -

#99.习近平主席呼吁全力增加农民收入,推动农业强国建设

中国农民丰收节始于2018年,每年都与秋分同日。 秋分是中国农历中的24个节气之一,通常在每年9月22日至24日之间,也是中国农业丰收季节。 於 thethaiger.com -

#100.铜梁:线上线下齐发力丰收节里“晒”丰收

9月23日,是二十四节气中的秋分,我们将迎来第六个中国农民丰收节。在铜 ... 重庆龙邦农业发展有限公司负责人陈公明说。 重庆鑫佳宝公司销售负责人罗移 ... 於 news.cqnews.net