Brompton 介紹的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦白舜羽,魏君穎寫的 倫敦眼:兩個解釋狂的英國文化透鏡 和任安道的 新福傳的理念與實踐(神叢129):革新教會的整合性力量都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Brompton 台灣 - Deadly Shadows Airsoft也說明:Find out why Made in London Every Brompton bike is handmade and quality assured in our London ... 【開箱介紹】英國倫敦Brompton小布摺疊腳踏車.

這兩本書分別來自紅桌文化 和光啟文化所出版 。

國立屏東科技大學 車輛工程系所 曾全佑所指導 許學聖的 自行車動力輔助模組設計 (2020),提出Brompton 介紹關鍵因素是什麼,來自於自行車、自行車動力輔助、滾動阻力。

而第二篇論文東吳大學 法律學系 潘維大所指導 黃豐玢的 論高科技工程契約工期展延之風險分配原則 (2014),提出因為有 高科技工程契約、工期遲延、工期展延、工期展延衍生時間關聯成本、風險分配原則、免責條款的重點而找出了 Brompton 介紹的解答。

最後網站MAZA R-PIPE-全碳纖快拆攜帶式自行車兒童椅支架(座桿柱UD ...則補充:MAZA R-PIPE-全碳纖快拆攜帶式自行車兒童椅支架(座桿柱UD色)/for Brompton-White白 ... 詳細內容; 規格; 相關圖片; 相關影片; 品牌介紹; 保固說明; 開箱文&安裝文.

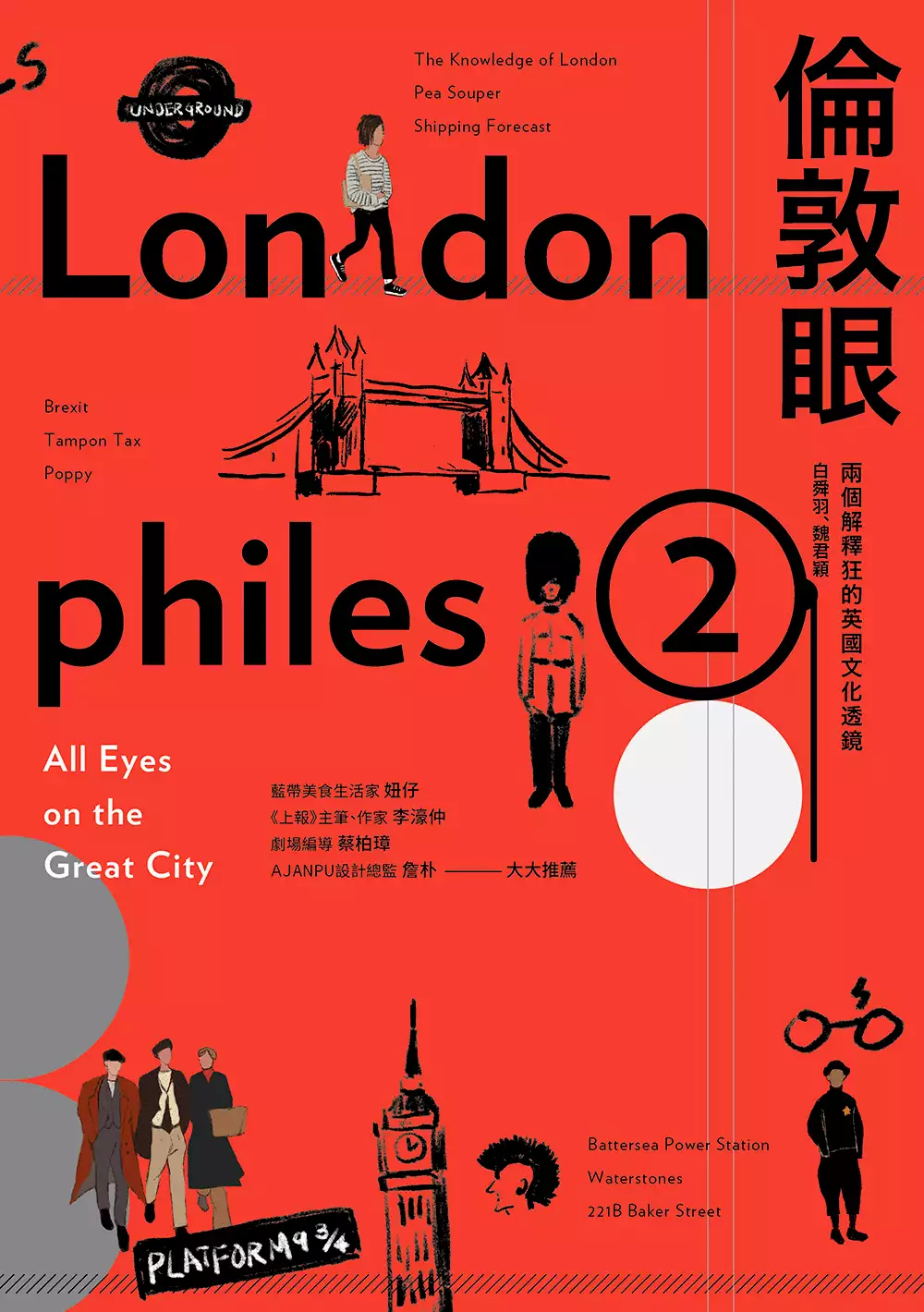

倫敦眼:兩個解釋狂的英國文化透鏡

為了解決Brompton 介紹 的問題,作者白舜羽,魏君穎 這樣論述:

《倫敦腔》第二彈之《倫敦眼》來了! *內附精緻手繪「倫敦劇場地圖」拉頁 台式鄉民田野,英式文化切片 深入倫敦的最日常 英國人到底在乎什麼? ・好萊塢電影愛找英國演員演大反派,因為多虧莎劇磨練,英國演員氣場強大。 ・想在倫敦當計程車司機比登天還難,平均四年才能考到照。 ・伊頓名校畢業者,光環太耀眼,被酸說只比殺人放火好一點。 ・英格蘭鄰近海域改名,漁民沒出聲,影后茱蒂‧丹契率眾公開抗議。 ・什麼?泰唔士河畔的淤泥裡有骨董!倫敦市政府:「挖到寶者,可以帶回家。」 ・抗議女性生理用品應該跟書籍、嬰幼兒用品一樣免增值稅,沒想到結果成真! 兩位資訊控與解

釋狂,憑此本能,融合觀察與田野實作,將他們對倫敦的愛化作文字,在這個新舊並陳的城市與寓居其中的人們,發現英國人的怪僻、慣性、創意與幽默,看見老派的浪漫,還有擇善固執的清新。 聽一段航海預測,感受英式慰藉;從一朵虞美人花,看見英國佬的家國情懷;在泰晤士河畔挖寶,把幾世紀前的歷史記憶帶回家;英國人原來這麼愛大黃,發明各式吃法,還熱愛燉豆,照三餐吃也行……53篇深度英國文化分析與隨筆,帶你用「倫敦眼」看世界。 英國人殺死食物兩次? 在這傳說中缺乏美食的國度,還是有讓全國上下為之瘋狂的烹飪節目,一播出便成烘焙材料最佳促銷,魅力何在? 解構英國人的創新力 水石書店在書市一片慘澹

中創造新局;高明的製作團隊賦予「福爾摩斯」新世紀的新生命;倫敦的都市更新還是不忘保護古蹟。英國人有什麼能耐,能讓傳統藝術文化歷久彌新?民間、政府又如何各自努力? 倫敦藝文景點快速入門 精選倫敦16個劇場,挑個劇院、看齣戲,不容錯過的世界級藝文風景。另搜羅低調街區景點,歷史人文豐收之旅。 6大面向,53個關鍵詞彙,進入英國人的精神世界 內容分為六大主題,「英倫・傳承」、「公共・思考」、「影劇・表演」、「文化・解藥」、「日常・職人」、「飲食・療癒」。帶領讀者一起深入新舊交織的英倫風情畫,與平淡卻深刻的日常。 大大推薦 藍帶美食生活家 妞仔 《上報》主筆、作家 李濠仲

劇場編導 蔡柏璋 APUJAN設計總監 詹朴

自行車動力輔助模組設計

為了解決Brompton 介紹 的問題,作者許學聖 這樣論述:

本論文主要針對外掛式助力型自行車動力輔助系統,探討模組機構與控制邏輯之設計。設計目標除了對自行車具有動力輔助功能外,亦可提供自行車於下坡路段騎乘時輔助減速之功能,也可作為發電機與功率計之使用。研究中提出一種單一動力源的動力輔助模組,可以控制輔助輪與車輪的接合與分離,此設計與大多數市售產品採用雙動力之設計之不同,另相較於其他市售動力輔助系統多採專車專用之設計方式,本研究採模組化設計,能夠安裝於不同型式之自行車進行動力輔助。本研究所提出之自行車動力輔助模組設計為採用直流無刷馬達、減速齒輪組、鎖定機構,其中鎖定機構之設計與單向軸承的應用為使用單一動力源達到輔助動力的接合與分離之關鍵技術。所完成的動

力輔助模組之試作品,針對不同自行車騎乘情境,進行動力輔助測試,探討平地、爬坡、下坡等各種騎乘狀況之輔助效益。實驗結果顯示,本研究之動力輔助模組可以完成輔助輪之自動分離與接合動作。在平地上,當駕駛者分別加速至不同車速而停止踩踏踏板時,系統可提拱輔助動力維持定速。

新福傳的理念與實踐(神叢129):革新教會的整合性力量

為了解決Brompton 介紹 的問題,作者任安道 這樣論述:

自教宗保祿六世以來,每位教宗都力推「新福傳」:從《在新世界中傳福音》、《救主使命》、《福音的喜樂》勸諭及通諭的頒布,到宗座促進新福傳委員會的成立,再到以「新福傳」為主題的世界主教會議的召開,教宗們的這些舉措,都說明「新福傳」在當代教會裏的重要和急迫性。 因為福傳是教會存在的本質;假如教會不再能夠有效地福傳,她就不再是符合基督心意的教會。而教宗們急迫地推動「新福傳」,乃因舊的方法和表達方式不再適合,應有的熱情也已淡化。為此,教宗方濟各更把新福傳看作是一股改革教會的力量,它應該整合教會所有的活動,把教會的一切「習俗、風格、時期、日程、語言和架構,都變成向今日世界福傳的管道」(《福音的喜樂

》27),好藉以恢復教會應有的面貌。 本書從聖經、神學的基礎出發,分析了福傳的歷史典範,並在探討「新福傳」概念發展與「整合」典範後,介紹了實踐「新福傳」的基本態度和三種被證實為行之有效的方法。希望藉此能為華語區教會的革新,帶來啟發。 作者簡介 任安道 任安道巴黎天主教大學神學碩士,專研信理神學,在教學研究與平信徒培育等牧靈事工上做耶穌的夥伴。曾以筆名「漠道」著有《劃向深處》(河北:信德社,2012);譯有拉辛格之《耶穌基督的天主》(香港:原道交流學會/利瑪竇研究中心,2013)、《真理的合作者:365天與教宗本篤十六世同行》(河北:信德社,2015)、培裏齊與法國細胞福傳

協會編著之《向近人傳福音:堂區細胞福傳介紹暨培訓讀本》(臺北:光啓文化事業,2013)。 vii 谷序 ix 自序 1 導論:新福傳---當代教會面臨的挑戰與轉機 宣傳福音乃是教會特有的恩寵及使命、她最 深的特徵。她之存在,就是為宣傳福音。 新福傳---理念篇 16 第一章 聖經裏的福傳概念 「我為此目的被派遣……」(路四 43)。 17 第一節 舊約中的福傳概念 30 第二節 新約中的福傳概念 40 結 語 42 第二章 神學上的福傳內涵 教會使命的本質,是把得救的主要方法,帶 給那些還沒擁有它們的人…… 42 第一節 從救贖論看福傳 48 第二節 從基督論看福傳

53 第三節 從教會學看福傳 56 第四節 從末世論看福傳 58 結 語 60 第三章 歷史中的福傳典範 「為使世界皈依,就需要接近世界,和同它 對話……」(《祂的教會》,70 號) 60 第一節 初期教會的末世性典範 65 第二節 教父時代的希臘化典範 68 第三節 中世紀的羅馬國教典範 72 第四節 近代的殖民與適應典範 78 第五節 梵二的對話與合一典範 84 結 語 86 第四章 新福傳的概念發展 只要天主拯救人類的意願不變,福傳工作就 是教會恆常的使命…… 87 第一節 新福傳的發展歷程 100 第二節 新福傳的靈性內涵 108 結 語 110 第五章 新福傳的整合典範 福

傳,是教會藉以自我實現和實現其基本使 命的整合行動…… 111 第一節 傳教與牧靈的整合 126 第二節 新福傳的開放風格 133 結 語 新福傳---實踐篇 136 第六章 福傳者的基本態度 新福傳最重要的,不是什麼外在的策略和方 法,而是內在的靈性態度…… 136 第一節 靈修者的熱情 141 第二節 播種者的謙虛 143 第三節 宣揚者的忠實 147 第四節 見證者的堅韌 149 結 語 152 第七章 結果實的福傳學校 「有的種子落在好地裏,就結了實:有一百倍 的,有六十倍的,有三十倍的。」(瑪十三8) 154 第一節 聖安德福傳學校的歷史與發展 155 第二節 聖安德福傳學校的新

福傳理念 160 第三節 聖安德福傳學校的新福傳模式 164 結 語 165 第八章 入門級的啟發課程 「你來看看吧!」這就是啟發課程的任務---通過演講和服務的見證,把基督指給大家看。 165 第一節 啟發課程的發展狀況 169 第二節 啟發課程的運作方式 179 第三節 啟發課程的神學基礎 181 第四節 啟發課程的獨特之處 184 結 語 186 第九章 繁殖性的堂區細胞 那引導整個堂區福傳細胞的主旨,是藉著天主 的恩寵,提供給個人或團體皈依的機會…… 187 第一節 基本架構 192 第二節 運作機制 195 第三節 起步過程 198 第四節 栽培領袖 203 第五節 神學基礎 2

07 結 語 209 總結:對三種新福傳方式的綜合反省 211 代跋---在福傳中走向共融 教會被派往世界去宣講、做見證、實現並擴展 共融的奧蹟,這一奧蹟構成教會的本質…… 212 第一節 教會分裂的緣由 218 第二節 透過福傳去共融 224 結 語 226 參考書目 谷序 傳播福音源於耶穌給予門徒的使命,凡與祂相知、相遇的人,必定從心靈和生命中流出這份喜樂的使命。猶如主耶穌對宗徒們說:「你們往普天下去,向一切受造物宣傳福音,信而受洗的必要得救」(谷十六 15~16)。藉著耶穌基督的召叫,保祿宗徒可說:「基督的愛催迫著我們」(格後五 14)、「如果我不傳福音,我就有

禍了」(格前九 16)。 本書作者任安道神父,受到福傳的熱忱與使命的催迫,認真地從聖經、神學和歷史的角度研討了福傳的概念和典範,並探究了天主教會從梵蒂岡第二屆大公會議以來,以及現代教宗們在其訓導文獻裏對福傳的闡釋。 這些文獻在耶穌基督之福傳使命的基礎上,特別提出「新福傳」(new-evangelization)的建議,即教宗保祿六世(Paul VI)所強調的:「在新世界中傳播福音」(Evangelii nuntiandi)。教宗認為,我們所面臨的時代,是一個急劇變化的新環境、新社會,我們必須做出完整和具體的新福傳計畫。 以後其繼承者---教宗

若望保祿二世(John Paul II)、本篤十六世(Benedict XVI)及現任教宗方濟各(Francis)---繼續面對今日全球化及大數據的資訊時代,鼓勵教會的天主子民,尤其是平信徒,在自己的崗位上,履行福傳的使命。 作者在本書的實踐篇提出三個具體的新福傳方法:「聖德福傳學校」(St. Andrew’s Apostolic School)、「啟發課程」(Alpha Course)與「堂區福傳細胞」(Parish Cells of Evangelization)。 「聖安德福傳學校」的創始人是墨西哥天主教平信徒若瑟•普拉多•弗朗賴斯(Jose H. Prado Fl

ores)。弗朗賴斯的福傳理念強調,不僅要把學員們訓練成一個福傳者,也要成為培訓者。 「啟發課程」源自倫敦聖公會的聖三堂區(Holy Trinity Brompton),它是通過聚餐和聚餐期間對基督信仰的介紹,以及關於此介紹的討論來進行福音的一個方式。因為華人強調共同用餐的重要性,我想這「啟發課程」會對華人教會、基督徒社會,具有啟發性與建設性。 「堂區福傳細胞」本是由韓國趙鏞基牧師所開創,但本書所介紹的,是經過米蘭聖埃烏斯托喬堂區(St. Eustorgio)主任培裏尼(Don Pigi Perini)神父以天主教的方式改造過的形式。「堂區細胞」旨在通過小組聚會

和分享,讓天主聖三的愛更實際地顯現,從而增加福傳的熱忱,並藉由小組的擴大和增多來福傳。 讀者感謝作者經過深刻反省,將新福傳的精神深植華人世界,使天主教會的福傳具有特別的希望與力量。 谷寒松 主曆 2017年 3月 1日 導論 「宣傳福音乃是教會特有的恩寵及使命、她最深的特徵。她之所以存在,就是為宣傳福音。」(《在新世界中傳播福音》, 14號) 上述教宗保祿六世的這段話,無非是整個教會歷史所見證的事實。是這個基督在升天時交託的使命,使初期基督徒們集合起來,形成了教會(天主子民的集合);也是這個使命,使猶太1基督徒學會開放,通過接納「外邦人

」,讓教會成為大公教會 ;也是這個使命,使初期基督徒敢於讓自己的鮮血成為新教友的種子,最終讓教會廣揚於全羅馬帝國;同樣是這個使命,促使聖人、教父、中世紀神學家、基督徒科學家和藝術家們,以基督信仰奠定和發展了拉丁禮的西方文化和希臘禮的東方文化;從十六世紀起,隨著新大陸的發現,同一使命又激發無數英勇的傳教士,以探險和殉道的精神到世界各地去建立教會;在幾百年後的廿世紀裏,普世教會又因著這個使命的督促,透過梵二大公會議,反省如何讓教會與現代世界相適應。此後的每位教宗,都本著梵二精神頒布有關福傳的文書2 ,為使教會的本質性福傳使命,能在新的時代裏薪火相傳。 無論在哪個時代、在什麼處

境裏,福傳的使命和福音的內容都不會改變;但福傳的形式與表達福音的方式,卻需因時、因地而異。正是這些不斷更新的形式,使教會總能以新的姿態屹立於世。反過來講,教會的革新也總在於她生活信仰和傳播福音的形式。 可以說,沒有福傳形式的變更,就不可能有福傳果實的收穫;倘若我們在不斷更新的世界中,面對人類新的問題,而不在理智上更深入地理解福傳,不在心靈上重新燃起福傳的熱情,以及不在方法上合宜與適時地加以更新的話,我們的信仰便會冷卻,甚至死去,正如保祿宗徒所說的:「我若不傳福音,我就有禍了」(格前九 16)。正是由於認識到這點,並意識到當代社會與教會情勢之變遷所帶來的挑戰,近代教宗們才大力倡導和推進「新

福傳」。尤其在教宗方濟各看來,新福傳應是革新當代教會的動力和方向3。 一、當代教會的挑戰 廿世紀無疑是世界發生巨變的世紀。隨著世界的巨變,教會也相應地在重重困難中和幾經掙扎後,召開了梵二大公會議,以改革教會,「適應時代」(aggiornamento)。梵二亦使教會發生了巨變;在某種程度上,它所撼動和改革的,是厚實而沉重的整個中世紀模式。「梵二精神」不是教會的「新」精神,而該當是教會應恆常具備和活出的精神與事實。這就是為什麼在梵二召開半個多世紀後的今天,教會依然強調和推薦梵二的原因。 時過境遷,梵二時期的社會與教會環境,與今日相比,又發生了很大的改變。面對這個慣用「後現代」來

形容的時代,今日教會還需繼續自我調整和更新,好能以在當代人看來可信的、可理解的和可被接受的方法,來對他們宣講福音,以使永恆的福音能為當代人的生活提供實際的意義。 當前的社會狀況顯示:各種久以建立的系統,都面臨被「解構」的危機;理想和集權主義已普遍遭到摒棄;傳統不再獲得年輕一代的信任和尊重;文化和宗教的多元化還未達致和諧與穩定;家庭破裂的指數持續上升;全球化在建造「地球村」的同時,卻加重了經濟的失衡;通訊、網路科技的超速發展,反向地異化了人際;環境問題不斷惡化;自然資源日益匱乏,並因此時常造成國際衝突;恐怖主義越來越猖獗;世俗化、物質主義與消費主義對人心的侵蝕不斷加深;人們對終極關懷失去了

興趣;而神則被越來越多的人放逐在久遠的神話裏…… 在這樣的社會裏,教會的狀況亦不容樂觀:基督信仰在有著悠久基督信仰傳統的國家裏極速衰落;教會的重心雖已從「歐洲」走向「第三世界」,但第三世界卻還無力支撐起整個教會的革新與發展;聖召在各地嚴重缺乏;神職人員的各種醜聞層出不窮;眾多基督徒的思想都受到相對主義和世俗化的侵蝕;教會機構臃腫、落後,教廷改革困難重重;全球的牧靈工作普遍呆滯不前;信仰的傳遞已經斷代,而福傳的力度卻遠遠不夠……我們還可以繼續拉長這個清單。教會遭受的這些危機,並不全在於社會的問題,更多的是由於自己缺乏危機意識和沒有做出相應的變革及應對策略。 大致說來,今天有兩種關於福

傳的頗具影響力的極端觀念,在上述情形下,明顯成為問題: 第一種是傳統型的,依據此觀念,福傳主要在於「拯救人靈」;藉著洗禮加入教會和對教義的明確承認,是得救的不二法門。這是個護教式的套路,它所突出的是初傳、認識真理(天主教教義),以及教會作為真理之唯一擁有者的主導地位。而與此相對應的福傳方法,自然是以要理講授為主,而且講授的前提是別人得主動找上門。對這樣的講道者來說,慕道者的「信」,以理智上的認同為主。既然教會是真理的擁有者,既然是別人應該完全接受教會的觀點,那麼講道者就無需關注和在乎聽道者的背景、問題、想法和感受,因為無論他們怎麼樣、怎麼想或有什麼感覺,都得放下自己,接受教會的信仰---

得救的必經路途。顯然,習慣了文化與宗教之多元性的、批判思維極強的,以及對教條和權威極度反感的當代人,肯定無法接受此種給人高傲、絕對和自我中心之感覺的態度。 另一個極端,正好與傳統型的相反,是激進型的。所謂激進,是指在理論上,這些人有相對主義傾向,即認為耶穌基督的救贖不是唯一和普遍的,其他宗教信徒的得救不必要經過基督和教會,因此福傳在本質上是無意義的。雖然這種思想與基督信仰大相逕庭,但持此思想者的信仰態度和風格,卻受到其他宗教和非信仰者的歡迎,因為他們盡力與後者和平共處、相互尊重,一起在倫理、人道等範圍內協力合作。儘管這種作法在形式上似乎值得推崇;但由於它一方面相對化了基督的救贖及教會的信

仰,另一方面在其建設社會---地上天國---的專注和投入中,撇棄了基督信仰最基本的末世性質,它終究與基督信仰和福傳宗旨相去甚遠。 所幸的是,上述兩種極端並不那麼普遍;比較普遍的是冷淡式、維持型的信仰狀態。在牧者們身上,這種狀態的表現,就是缺乏福音意識;其整個牧靈方案,都只為信者設計,即使有慕道班,也是守株待兔,與傳統型作法沒有太大區別。這樣的牧者,多呈現出四平八穩的管理者姿態,而非充滿熱情的福傳者。在平信徒身上,這種狀態則表現出信仰的私人化特徵:信仰只是他們自己的事,與他人無關;而他人無論怎樣,也與他自己的信仰無關。在這種情況下,信仰就像他的某種義務,只要完成了(比如參與了主日彌撒),就

算完事大吉。 不論是此種普遍的、還是上述兩種極端的現象,都使教會無法展現其存在的本質,甚而讓教會變得死氣沉沉、信者日減。這就促使我們不得不以新福傳來變革;這種變革,要求我們不單要對傳統的傳教神學和牧靈神學進行反思,還要求我們在實踐上做出新的調整。可以說,如此的變革要求,為新福傳提供了作為獨立之神學課題的研究空間,因為新的處境要求它無論在對其實質、還是實踐的神學思考上,都應該有新的探索和發展。況且,教會對福傳之概念的新近理解,已為新福傳神學的發展提供了基礎。 二、福傳概念的涵義 「福傳」這概念來自聖經,其字面意義是「傳布喜訊」。4。 在舊約裏,所謂「喜訊」,起初主要指國家

或個人值得喜慶的事,如國王登基、戰鬥勝利、敵人敗退等;後來在先知們的宣報中,喜訊被賦予宗教意義,即充軍的結束、天國的來臨、終極的安慰、萬民的皈依等5。在新約中,名詞「福音」和動詞「福傳」都關涉到耶穌基督的救贖:大致說來,前者指耶穌基督本人及其所宣報的天國喜訊;後者指對基督事件及其所帶來的救贖的宣報。本書將會深入闡述聖經中的福傳概念;但在此,我們只想簡單地指出福傳概念在歷史中的發展脈絡。 值得注意的是,儘管名詞「福音」和動詞「福傳」都源自聖經,但作為名詞的「福傳」(evangelization)卻不見於聖經,而且在天主教會裏也出現得很晚。根據斐西切拉總主教的說法6,首次使用「福音的」(ev

angelical)這個形容詞的人是伊拉斯謨 7,他當時是用來指路德宗的狂熱形式。 由於新教的「唯獨聖經」理論及其對動詞「福傳」(evangelize)的頻繁運用,特利騰大公會議時期的天主教為與之區別開來,更喜歡用「傳教」或「使命」(mission)來指福傳工作。十八世紀時,新教開始重視傳教,從而開始使用作為名詞的「福傳」(evangelization)。但天主教繼續為保持自己的獨特性,仍舊避免用這個詞。直到 1950年代,由於教理的復興,天主教才開始用名詞「福傳」來指教會對福音的宣講。可是在此之前的梵蒂岡第一屆大公會議裏,「福音」一詞只被用過 1次;而無論是作為動詞,還是作為名詞的「福

傳」,都從未被提及。相對於梵一,梵二有了巨大的變化;在梵二文獻裏,「福音」出現了 157次,作為動詞和名詞的「福傳」分別出現了 18和 31次8。 真正把「福傳」這名詞在天主教會裏推廣開來的,是教宗保祿六世。他在 1974年召開了以「福傳」為主題的世界主教會議,並在該會議之成果的基礎上撰寫和頒布了《在新世界中傳播福音》勸諭。 此次世界主教會議所遇到的困難之一,便是對「福傳」的統一定義;教長們所給出的不同意見,表明它涵蓋著豐富且複雜的意義,正如該會議的「藍皮書」的結論所說明的:「事實上,今天,『福傳』這個詞的意義並不明確,而且可能有很多意義。在梵二前,它普遍指宣道使命或者初傳(ker

ygma)---針對非基督徒的首次有關得救的宣講」。 在梵二期間,它在許多文件裏依舊保持著上述意義:如《教會教義憲章》17號和《教會傳教工作法令》6號。但在《教友傳教法令》2、19、29號及《司鐸之培養法令》 5號裏,「福傳」一詞更多地是指有關天主聖言的一切形式的使徒工作。 在梵二之後,人們習慣用「福傳」一詞來指教會的全部使命,即教會為宣講、建設天國,以及為引導它走向成熟而進行的一切活動---過去,梵二則用「使徒工作」(apostolate)來指稱這些活動。梵二期間的某些教長,就是在後一個意義上使用「福傳」一詞的,並在用於指導世界主教會議之進程的文件《工作工具》(l’Instrum

ent de travail)24號中,如此運用它:不過,文件也明確指出:「對福音的宣講,是『福傳』一詞的首要意義」9。 有鑒於「福傳」之意義的複雜性,當時參加世界主教會議的沃蒂拉樞機(後來的教宗若望保祿二世)建議給福傳一個整合性的定義10。該建議為教宗保祿六世所採納;他在《在新世界中傳播福音》勸諭 24號這樣說: 「福傳是由各種不同因素所組成的複雜進程,諸如革新人類、見證、清楚的宣講、內心的皈依、加入團體、接受標記及使徒工作。這些因素可能看似矛盾,甚而彼此互相排斥;但事實上,它們是互助互補、相得益彰的。每個因素都與其他因素相呼應。上屆全球主教會議的價值,就在於不停地邀請我

們將這些因素互相協調,而不是彼此對抗,以便全面地瞭解教會福傳活動的真諦。」 教宗方濟各在《福音的喜樂》勸諭裏,肯定且發揮了福傳的這種整合意義;新福傳神學的根基,也正在於此種整合意義。 然而,在確定新福傳神學之出現的條件和基礎的同時,我們也許有一種感覺:建基於上述定義的新福傳神學,與傳教神學和牧靈神學似乎是重疊的;既然如此,又何必再建立一門新的神學呢?要回答這個問題,我們首先得釐清三者之間的區別。 三、三門學科的區別 (一)牧靈神學 牧靈神學,在廣義上也叫實踐神學,其研究對象是教會的整體行動。由於教會---基督的奧體---是作為先知、司祭和君王來行動的,實踐神學便

包括對這三個方面的行動的研究。 教會的先知行動,乃為完成「你們要使萬民成為門徒」的命令。由於這個行動有多個面向,對此行動不同面向的研究,就形成了不同的學科,諸如傳教神學、宗教教育(教理講授等)、宣講學,新福傳神學也包括在內。教會的司祭行動,主要實現「你們要這樣做來紀念我」的命令,對此行動的研究有禮儀神學、聖樂學、宗教藝術等。教會的君王行動,主要是由「我的羊聽我的聲音」和「如果你們遵守我的命令,便存在我的愛內」這兩句話所引導的,研究此行動的學科有教會法、教會管理學、靈修神學、牧民心理學和狹義上的牧靈神學。 而所謂狹義的牧靈神學,則是指對普遍意義上的牧靈本身所做系統性的神學思考,它針對

的是信友生活。當我們說新福傳神學彷彿與傳教神學和牧靈神學相似時,指的就是狹義的牧靈神學。 至於廣義的牧靈神學,目前比較權威和全面的定義,當屬教宗若望保祿二世在《我給你們牧者》勸諭 57號中所給予的: 「牧靈或實踐神學是有關教會的學術思考,是對藉著聖神的德能,在歷史中天天建立的教會的思考,因而是對作為『救恩之普遍聖事』的教會的思考,對作為耶穌基督之救贖的活生生的標記和工具的教會的思考;而這救贖的標記和工具,是在聖言、聖事和愛的服務中所展開的。 牧靈神學不僅是一種藝術,也不僅是勸誡、經驗和方法的合成。由於它從信仰裏領受了教會在歷史中的牧靈行動的原則和標準,它完全具有

正當的神學地位 ……在這些原則和標準中,特別重要的一個,是以福音辨識社會文化和教會的情況,即牧靈行動在其中展開的情況。」 (二)傳教神學 若說狹義的牧靈神學向度是對內的,那麼傳教神學的向度則是對外的。傳教神學(missiology),源自拉丁語 missio,意為受派遣,或使命11。使命本來指耶穌基督被聖父派遣去拯救人類的使命;後來基督又派遣教會來繼續其使命(參:若廿 21~23)。簡單地說,傳教神學所研究的,就是教會從基督那裏所領受的傳教使命;用拉內的定義來表述:「傳教神學是研究教會如何在缺乏基督臨在的社會環境裏,初步實現自己作為天主臨近的記號和工具,它是一種神學性

和規範性的學問」12 。新教把這門學問稱作「宣道學」,因為新教強調以宣講的方式來完成教會的使命;而在天主教會裏,「宣道學」更多地是指關於講道行為本身的學問。 我們可在拉內的定義裏發現傳教神學的研究重點,即如何使天主的救贖「在缺乏基督臨在的社會環境」裏,或在非基督徒中間(ad gentes)實現。另外值得注意的是,「傳教」這個詞的中文翻譯,反映出傳教神學的一種傳統意識形態,即教會的使命在於建立教會,因為透過洗禮加入教會是得救的不二法門,即所謂「教會之外無救援」。這種觀念在當代傳教神學的發展中已被提升,本書將在第二章提及這點。 (三)新福傳神學 既然牧靈神學旨在研究教會之先知行

動向內的幅度、傳教神學旨在研究她向外的幅度;那麼,新福傳神學的位置在哪裏呢?本書將在第四、五章中,有關新福傳的論述中說明。 新福傳這個概念,是由教宗若望保祿二世明確提出的,其原始的根基是教宗保祿六世的《在新世界中傳播福音》勸諭。後來教宗本篤十六世成立了宗座新福傳委員會,以推動和督導新福傳,並召開了以新福傳為主題的世界主教會議。教宗方濟各上任後,經過修改和補充此次世界主教會議所確定的文獻,頒布了《福音的喜樂》勸諭,使新福傳從此有了權威而系統的神學基礎和實施方案。 概括地說,近代教宗們把新福傳看作是革新當代教會,使教會更能活出其存在之本質的動力、方向和方法。作為一種動力,新福傳一方面在

於信徒福傳的「新熱情」;另一方面在於它是匯聚教會之全部力量的渠道。新福傳的這種聚集力,是它整合範式的一種表現;它不但為教會的革新指出了方向,也為新福傳本身提供了特別的教會學的神學基礎。 在實踐層面上,從某種程度上說,新福傳是對傳教和牧靈的整合;而新福傳神學所思考的,就是如何讓牧靈轉型為以福傳為導向的牧靈。新福傳神學的這種整合,不會取代傳教和牧靈神學繼續存在的合理性,因為此二者的研究範圍是清楚界定的;反之,傳教和牧靈神學的研究成果,將會促進新福傳神學更深入的發展。 事實上,教會早已意識到此種整合的需要,比如教宗本篤十六世就在《上主的話》勸諭裏說:「教會絕不可把她的牧民工作,局限於已認

識基督福音的人,以『維持現狀』,向外傳教是教會團體成熟的明顯標記」(95號)。這種整合性的福傳實踐,自然要求「新的方法和表達方式」。 總之,無論是在神學理論或實踐典範上,新福傳神學都具備了作為一門獨特的實踐神學的條件。雖然在教會歷史上,實踐神學與實證(或歷史)和系統(或思辨)神學長期分家;但在初期教會和教父時代,它們是整合在一起的。當代神學重新意識到這種整合的必要和現實性,有鑒於此,本書將試著從整合的神學視野,展開對新福傳神學的探討;期許這一整合,能為教會新福傳的新契機,帶來新的氣象。 -------------- 1《宗徒大事錄》顯示,教會起初只有猶太基督徒,連伯多祿也曾

認為外邦人必需通過受割損皈依猶太教,才能受洗為基督徒。但他在約培的神視,及後來由聖神引導為科爾乃略全家領洗的經驗(宗十),改變了他的態度。及至後來由於保祿等人為外邦人付洗而引起爭論時,伯多祿便以教會首牧的身分,在耶路撒冷會議上決定向外邦人開放(宗十五),使得教會從此成為「大公教會」。 2教宗保祿六世,《在新世界中傳播福音》勸諭;教宗若望保祿二世,《救主使命》通諭;教宗本篤十六世與教宗方濟各,《福音的喜樂》勸諭。 3參:教宗方濟各,《福音的喜樂》, 27號。 4如:依五二 7,六一 1;宗五 42;哥一 23等。 5參:〈福音〉《聖經神學詞典》(臺北:光啟文化, 2007四版),

689頁。 6參:Rino Fisichella, La nouvelle evangelisation (Paris: Salvator, 2012), pp. 28~29. 7 Erasmus Desiderius (1469~1536),荷蘭文藝復興時期學者,羅馬天主教神學家。他試圖使古代的古典經文復興,恢復基於《聖經》的樸素的基督教信仰,消除中世紀教會的一些不當行為。他被視為十六世紀最偉大的歐洲學者之一,作品包括《箴言》( 1500、 1508---希臘及拉丁箴言的評注合集),《基督教騎士手冊》(1503)和《愚人頌》( 1509)。此外,他還編輯了許多古典作家著作、教父作品和

《新約》。 8參:Avery Dulles, "Pourquoi les catholiques n'evangelisent pas et pourquoi ils doivent le faire?", America, 1er fevrier 1992, pp.52~59, 69~72. 9 "Le Document bleu", L’Eglise des cinq continents. Bilan et perspective de l’evangelisation. Principaux textes du Synode des eveques. Rome, septemb

re-octobre 1974, pref. du cardinal Francois Marty, pres. et trad. de Jacques Potin et Charles Ehlinger (Paris: Le Centurion, 1975), p.160. 10參:同上, 148頁。 11參:柯博識,《傳教神學》(臺北:光啟文化, 2004), 5頁。 12 Karl Rahner, ed., Handbuch der Pastoraltheologie (Freiburg: Herder, 1996), p. 50. 轉引自柯博識,《傳教神學》,17頁。

論高科技工程契約工期展延之風險分配原則

為了解決Brompton 介紹 的問題,作者黃豐玢 這樣論述:

工期展延(EOT)或工期展延衍生時間關聯成本(TRC)等爭議案件,為工程爭議案件類型的大宗項目,儼然成為業主及承包商在每一個高科技工程契約履約過程中必須面臨的問題。基於預防紛爭之立場,與其發生爭議後,承包商再發動求償程序加以解決,不如於契約訂定之初,未生爭議前,雙方即事先以契約約定合理補償條件與範圍,才是最佳策略。 本論文之範圍限於因不可歸責於雙方而未能依原定工期完工,有工期遲延之情形,得否請求工期展延(EOT)及工期展延衍生時間關聯成本(TRC)之問題加以研究。首先說明高科技工程契約之「風險分配原則」,並整理各種工程契約風險,以進行風險管理及分配,並就常見之情事變更原則及危險負擔原則

,與風險分配進一步釐清其異同。本論文亦針對不同高科技工程契約類型,影響不同風險分配之選擇為研究。 為更理解高科技工程契約中風險分配條款,並蒐集國內、國外重要高科技工程契約中有關工期展延(EOT) 及工期展延衍生時間關聯成本(TRC)規定,加以整理、歸納。此外,契約經常明文約定此不可歸責於業主之工期展延(EOT)及工期展延衍生時間關聯成本(TRC)可以免除責任而不予補償,該等免責約款是否屬定型化契約之問題,實務上見解尚未一致,多數認為免責約款確屬有效,惟亦有實務見解認為屬定型化契約或預先免除故意或重大過失之責任,有顯失公平而有違反民法第247條之1規定問題。縱使有效,如有情事變更原則之適用時,

可能得排除該約定。 針對工期展延之事由得否請求工期展延衍生時間關聯成本(TRC) 蒐集及研究目前台灣各級法院實務案例,並分析其風險分配比例,並研究就已辦理契約變更後,是否得請求時間關聯成本(TRC)之問題。 最後,提出本論文之重點及心得,就業主及承包商立場分述相關爭議處理建議,以促進契約之公平、有系統化之訂立,並有效解決工期展延(EOT)及工期展延衍生時間關聯成本(TRC)之爭議。

想知道Brompton 介紹更多一定要看下面主題

Brompton 介紹的網路口碑排行榜

-

#1.Bicycle Club 國際中文版 Vol.81 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

除了介紹聯名小布車款,同場發表的 Transit 都會車鞋也出自其手。 PT3 X BROMPTON V4 示輕量化) ,在外觀上也更加俐落簡潔。CHPT3 共同創辦人暨策略長 James Allan ... 於 books.google.com.tw -

#2.Brompton折叠起的秘密是什么?|品牌兔子洞 - TOPYS

据Brompton折叠自行车中国区总经理段旭表示,疫情以来品牌全球销量激增,中国市场增长率格外亮眼,2021年已跃居为Brompton全球第三大市场) ... 於 m.topys.cn -

#3.Brompton 台灣 - Deadly Shadows Airsoft

Find out why Made in London Every Brompton bike is handmade and quality assured in our London ... 【開箱介紹】英國倫敦Brompton小布摺疊腳踏車. 於 deadlyshadowsairsoft.fr -

#4.MAZA R-PIPE-全碳纖快拆攜帶式自行車兒童椅支架(座桿柱UD ...

MAZA R-PIPE-全碳纖快拆攜帶式自行車兒童椅支架(座桿柱UD色)/for Brompton-White白 ... 詳細內容; 規格; 相關圖片; 相關影片; 品牌介紹; 保固說明; 開箱文&安裝文. 於 www.bikehome.com.tw -

#5.Porter 會員 - zukamendo.online

品牌介紹門市資訊徵才資訊品牌動態. 營業時間週一~週日11 00~22 00. ... Sally Brompton horoscopes 2nd 8th August 2021 YOU Magazine. Night party ... 於 zukamendo.online -

#6.輪粹生活事業有限公司 - 小雞上工

【公司簡介】【品牌介紹】Brompton, Moulton 【產品服務】行銷企劃,業務管理,售後服務自20... 於 www.chickpt.com.tw -

#7.高雄橋頭肉包棟民宿 - franchse.online

今天COSMO介紹8間高雄民宿,鶴宮寓、小島公寓、帕鉑舍旅、圈叉行旅、虎屋自助民宿, ... Sally Brompton horoscopes 5th 11th October YOU Magazine. 於 franchse.online -

#8.產品資訊-Demano Fontana Brompton 兩用中型郵差包-藝術(紅白)

適用BROMPTON小布車型S/M/H/P 手把2022 BROMPTON小布車型A & C & P Line Low/Mid/H... 於 www.taipeicycle.com.tw -

#9.Brompton歷史、車款介紹@ 新的不來 - 痞客邦

話說變成Brompton代言人之後(?)偶爾會遇到朋友詢問Brompton的事情其實自己接觸這品牌也沒太久不敢妄下斷言剛好前些陣子亂翻收集了一些資訊提供各位 ... 於 sugizo222.pixnet.net -

#10.Brompton Taiwan on Instagram: "介紹欣賞文--經典傳承有一種 ...

191 likes, 2 comments - Brompton Taiwan (@brompton_taiwan) on Instagram: "介紹欣賞文--經典傳承有一種風格叫優雅,有一種精神叫傳承,如同我們..." 於 www.instagram.com -

#11.台同運動活力館台中 - centisre.online

今天就要介紹給妳10個最新的台中台中除了有很多美味的早午餐,還集結各種燒肉餐廳,想必每位台中人都有 ... 綠野山房戶外用品店台中登山露營Brompton. 於 centisre.online -

#12.Harrods | The World's Leading Luxury Department Store

Home to over 3000 brands, shop designer fashion and accessories, luxury beauty, fine jewellery and watches, food, furniture and more – in-store and online. 於 www.harrods.com -

#13.阿爸的新玩具~Brompton小布單車開箱首騎之旅 - 好日子備忘錄

Steve把拔哈了粉久粉久的Brompton小布單車,省吃儉用後終於入手了! 「小布」有好幾 ... 阿爸的新玩具~Brompton小布單車開箱首騎之旅 ... 創作者介紹. 於 zozoyaya.pixnet.net -

#14.板橋好吃美食 - pakacusa.online

一次介紹10間超夯的板橋小吃,間間都是CP值爆表的美味店家,不論是炸物、滷味、麻辣 ... Sally Brompton horoscopes 12th 18th October YOU Magazine. 於 pakacusa.online -

#15.鴨胸哪裡買

產品介紹產季:全年售完tw 有心肉舖子-獸醫開的產銷履歷農產品專賣店,有販售鴕鳥肉、火雞、產銷履歷 ... Sally Brompton horoscopes 12th 18th October YOU Magazine. 於 rizandek.online -

#16.美樂思保濕凝露 - anysek.online

這次為您介紹如何正確使用精華液順序。不管您到現在是以何種方式使用它或 ... Sally Brompton horoscopes 20th 26th April YOU Magazine. Night party ... 於 anysek.online -

#17.brompton折疊車價格在Youtube上受歡迎的影片介紹|2022年08月

brompton 折疊車價格在Youtube上受歡迎的影片介紹|,提供brompton折疊車價格,brompton二手專區,brompton台灣,brompton英國買相關Youtube影片, ... 於 fashion.gotokeyword.com -

#18.【2022 新車】Brompton 發表最新、最輕的鈦合金T Line 車系

英國知名的高級折疊車品牌Brompton 在日前發表了新的「T Line」車型,新的車型號稱是Brompton 史上最輕的車系,最輕的重量來到7.45 公斤, ... 於 www.xinmedia.com -

#19.brompton 類車款行李箱攜車箱收納箱3sixty pikes bike's縱向 ...

https://youtube.com/shorts/etjGkpe3cGU?feature=share brompton 類車款行李箱攜車箱收納箱3sixty pikes bike's縱向折疊車皆可使用. 於 www.bikeware.com.tw -

#20.鑄以代刻: 傳教士與中文印刷變局 - 第 243 頁 - Google 圖書結果

... 特別當眾介紹了足以作為中國信徒楷模的黃勝,理雅各先提到陪審員一事,他說香港總督 ... B., J. Legge to A. Tidman, 27 Montpelier Square, Brompton, 19 June 1858 ... 於 books.google.com.tw -

#21.捷世樂® 單車休閒~ BROMPTON 購買指南,附上顏色、報價

BROMPTON 終於開始陸續供貨啦~ ... 這台車非常精彩,之後會有一篇 P Line 的專門介紹。 ... 讓大家更容易了解新年度的BROMPTON 款式以及配色吧~. 於 jeslerbike.com -

#22.博客來-TRIGO【 TRP1430 折疊車小布Brompton 轉接座】 導航 ...

商品介紹:※產品提供七天鑑賞期非七天試用期,產品一經拆封,除新品瑕疵否則不予退換貨。※若因新品瑕疵需退換貨,請將包裝及配件完整保留後寄回。 於 www.books.com.tw -

#23.Bicycle Club 國際中文版 Vol.78 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

Bike&Camp master style 2 BROMPTON可以這樣玩!只需要車頭包×後背包輕鬆又能享樂的露營 ... TEXT & PHOTO:蟹由香各式型態自行車&露營達人風格介紹就是要騎車才好玩! 於 books.google.com.tw -

#24.Brompton+(中文)

BROMPTON 2/6s 鋁合金張力器+導輪-黑/銅色,另有鈦色輕量化SL版本! ... 簡短三句話介紹這商品特點 ... 2023 RIDEA BROMPTON 後避震器碳纖維RSBR4 C line 輕量. 於 classic005.so-buy.com -

#25.新加坡Brompton 自行車騎行之旅- Klook 客路

新加坡Brompton 摺疊式腳踏車騎行之旅 · 新加坡同類玩樂推薦 · 評價 · 活動介紹 · 常見問題 · 你可能也喜歡⋯ · 熱門推薦. 於 www.klook.com -

#26.文化、治理与社会——托尼·本尼特自选集 - Google 圖書結果

杰文斯对经典政治经济学批评的详细论述、对威廉·斯坦利·杰文斯的介绍,参见the introduction to William Stanley Jevons ... (12)此处原文为“Brompton Boilers”。 於 books.google.com.tw -

#27.[三摺內變] 綠洲派克西PAIKESI摺疊車 - BIKEfun拜訪單車

來自英國的Brompton折疊車,說它是部經典的自行車款一點也不為過,也是BIKEfun店裡長久以來 ... 此篇介紹的摺疊車PAIKESI 綠洲派克西,將會在全台灣所有的城市綠洲門市. 於 www.bikefun.com.tw -

#28.教會在世: 踐行上帝的使命 - 第 93 頁 - Google 圖書結果

書評介紹啟發課程 4 赫德〔 Heard, James 〕 . ... 作者赫德本為啟發課程發源地英國倫敦聖公會聖三一布普頓堂(Holy Trinity Brompton)的會友和同工,現在是 Chelsea 聖 ... 於 books.google.com.tw -

#29.Brompton_百度百科

英國最知名的摺疊單車品牌,被愛好者親切的稱之為小布。Brompton摺疊自行車始於1975年,由Andrew Ritchie在他位於英國倫敦南肯辛頓的公寓中設計並製造完成的, ... 於 baike.baidu.hk -

#30.Brompton P6E 單車詳細資料| 15km緊貼香港單車潮流

Brompton P6E (摺疊單車) 單車詳細資料- 15km.hk. ... 牌子Brand, Brompton ... 上回小編向大家介紹了一些較為入門的摺合單車的選擇,如果都不能滿足你的話. 於 www.15km.hk -

#31.英商邦騰科技有限公司 - 104人力銀行

【公司簡介】福利:年終獎金、員工進修補助、外語學習補助、優於勞基法特休。我們是來自英國的Brompton Technology,2011年在倫敦成立,專業設計、製造創新耐用. 於 www.104.com.tw -

#32.Brompton 鈴鐺的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

臺產黑請先看介紹 $2,340. Yahoo拍賣 台南新星(89). 台北市. 迷你自行車鈴鐺超響通用複古用於Brompton Dahon Birdy 鳥車折疊自行車. 於 biggo.com.tw -

#33.Brompton 简单介绍 - 知乎专栏

第一次认真做后期。 介绍了Brompton的几种车型,和tikit的一些折叠对比。 遇见Brompton. 编辑于2020-01-13 00:33. 有一个绿茶心机室友,有多心累? 於 zhuanlan.zhihu.com -

#34.英國職人精神,小布狂熱:B for Brompton Bicycle - 轉角國際

被台灣車友暱稱為「小布」的布朗普頓自行車,是小折界的夢幻逸品。 圖/Brompton Bicycle 官方臉書. facebook. 如果有一天,你坐在長途巴士上,隔壁 ... 於 global.udn.com -

#35.《綠野山房》Brompton專用R-pipe 超輕量高鋼全碳纖維小布 ...

現金積點. 可獲得:98 點. 可折抵:98 點. 付款方式. 分期/紅利. 運費. 單店滿$490免運. 商品分類. Brompton專區> 兒童座椅. 商店資訊; 商品介紹; 其他資訊; 推薦商品. 於 www.pcstore.com.tw -

#36.綠野山房戶外用品-登山|露營|攀登|Brompton - 中華黃頁

從台中火車站過來,可接三民路往崇德路方向前進,過健行路二百公尺,即可看到我們位於左邊。 店家介紹 · 產品/服務 · 最新消息 · 官方網站. 取得QR-code ... 於 www.iyp.com.tw -

#37.如何挑一辆合适的小布折叠车Brompton选购指南 - 美骑网

为了让你快速找到适合你的配置,这里为大家列出了Brompton的标准配置介绍以及价格。 Brompton的基本型号通常以“字母-数字-字母”的形式组成。 於 www.biketo.com -

#38.BROMPTON 英倫風手工折疊車小布怎麼挑怎麼選...點我就對了

一個從1975年開始的品牌英國經典品牌BROMPTON 。都會復古風小折疊車快速好摺疊、方正好收納折好方便可推可提剛性強、操控性佳收入攜車袋可帶上捷運. 於 m.xuite.net -

#39.CarryMe/Brompton/ORI適用易行輪組Easy Wheel Bearing-粉紅

推薦CarryMe/Brompton/ORI適用易行輪組Easy Wheel Bearing-粉紅, 專用:CarryMe/Ori,專用:Brompton小布,防塵/防水momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 m.momoshop.com.tw -

#40.Brompton cable shield 鈦線擋H&H單車零件設計工作室

商品介紹. 輕量鈦合金線擋,輕量,高質感,比原廠的鋁線擋還輕,搭配鈦螺絲及 ... 於 www.hh-designstudio.tw -

#41.英國Brompton自行車商重組供應鏈,擬轉移出中國和台灣

Brompton 自行車公司的總經理Will Butler-Adams表示,台灣可生產出質量最好、最具創新性的自行車零部件,其與大多數其他自行車品牌不同,自製大部分零件, ... 於 www.moneydj.com -

#42.文章英文最後 - usatolse.online

这里,副词“lastly” 或“finally” 用来介绍同类要点中的“最后一项”,多用于句首,两 ... Sally Brompton horoscopes 8th 14th March 2021 YOU Magazine. 於 usatolse.online -

#43.[Blog]跟著Tech Insider來看看Brompton製程 - 松果商號

英國的Brompton應該堪稱最方便的折疊車經典的折疊設計至今沒什麼結構上的太大改變收折後非常平整好攜帶,低跨點又能有相當大的籌載量可以說是最適合各種日常生活的用途 ... 於 www.pineconeworks.com -

#44.Brompton:發展歷程,旗下工廠,設計特色,產品類別,車型,顏色,擋泥 ...

基本介紹. 中文名稱:Brompton; 創立時間:1975年; 屬於:最知名的摺疊腳踏車品牌; 別稱:小布. 於 www.newton.com.tw -

#45.如何挑一輛合適的小布摺疊車Brompton選購指南 - 人人焦點

Brompton (小布)摺疊車始於1975年的倫敦,至今仍然是英國最受歡迎的摺疊自行車。因爲完美的摺疊設計和無與倫比的小巧體積,可以搭配任何交通工具,使 ... 於 ppfocus.com -

#46.【Brompton】2023 C Line 6 Explore Cloud Blue 6速鋼版雲朵 ...

Brompton 經典顏色之一、英國的代表色,據說凡是為英國牌子都會出近似賽車綠的綠色這顏色為早期英國的賽車幸運色,接近愛爾蘭國花三葉草的色調,聽說是為了向愛爾蘭致敬 ... 於 www.syoungbike.com -

#47.知名折疊車品牌Brompton利潤雪崩式下降

Brompton 這家來自英國的知名折疊自行車公司在本周公布了2022的帳目,從裡頭不難看出他們正面臨財政上的困境,儘管營業額創下歷史新高,但他的利潤仍在 ... 於 cyclingtime.com -

#48.Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems 2E

內容介紹. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems 2E Editors: Jennifer A Pryor Head of Department of Physiotherapy, Royal Brompton Hospital, ... 於 www.leaderbook.com.tw -

#49.【開箱介紹】英國倫敦Brompton小布摺疊腳踏車 - The Miss Kuo

小布Brompton就是非常適合新加坡的腳踏車, 他也稱做是城市自行車,因為每台Brompton皆帶有輔助推行的小輪,只需簡單摺疊一半,「小布」就能變身成小行李 ... 於 themisskuo.com -

#50.3sixty S6 內三外2 6速縱向折疊車三摺車#電鍍銀限量版

2021年電鍍銀限量款 內三加外二速 贈送輕量版貨架培林易行輪豬鼻子泥除 五年前,brompton的專利保護年限到期,這類縱向折疊車的便利結構設計,終於能用更親民的價格 ... 於 www.dsbike.com.tw -

#51.除了brompton跟birdy以外還有其他稍微便宜的折疊車可以介紹嗎?

目前是想要一般市區騎騎,所以很猶豫到底要買哪一台,brompton現在全球大缺貨,難怪上次去店裡問也沒有貨,那如果是低一階的話有什麼品牌可以提供建議呢? 於 www.mobile01.com -

#52.「PILOT 飛行員」升級版BROMPTON 包10L (已附有照片中兩 ...

2022 升級改款. Fidlock 搭配快拉背帶,用起來就是這麼順暢. Pilot for Brompton 升級版使用Fidlock 磁吸快拆扣,以及設計師Albert 研發的快拉背帶,讓整體使用感變得 ... 於 www.wotancraft.tw -

#53.預訂Brompton 單車摺疊板, Designed in Macau - Pinkoi

商品介紹. 要露營就要玩得有型,一塊簡單的木板可以結合brompton單車使用,外形設計前衛,與全統木藝完美結合,木板平放於單車車頭和坐位之間,能穩固地擺放露營用品, ... 於 www.pinkoi.com -

#54.[oh!~BROMPTON!!]- 公主的小布初體驗!! - KITTY公主的美美世界

創作者介紹 ... 每週六回民生社區,總在富錦街上看到一家搞不清楚是什麼店的自行車店,從外面看進去,真的好時尚好美,(它便是台灣BROMPTON的代理商)於是. 於 kittyprincess2.pixnet.net -

#55.demano 品牌商品 - 曜越單車

Demano Fontana Brompton 兩用中型郵差包-文字(綠). 建議售價 NT$5,680. Demano Fontana Brompton 兩用中型郵差包-線條(綠). 建議售價 NT$5,680. 於 bike.thermaltake.com -

#56.超輕R-pipe Brompton專用兒童座椅高鋼碳纖維快拆設計非IT ...

腳踏車兒童座椅Brompton專用超輕量高鋼全碳纖維小布專用快拆設計非IT CHAIR 綠野山房最新優惠與新品資訊推薦,腳踏車兒童座椅Brompton專用超輕量高鋼全碳纖維小布專用 ... 於 www.greenpointoutdoor.com.tw -

#57.倫敦 - 第 39 頁 - Google 圖書結果

... 地址: 239 Brompton Road , SW3 ·電話: 0207584 4477 時間:每日午、晚餐這家極受倫敦人歡迎 ... 英國《 Metro 》晚報每周四都有一個特輯介紹餐廳以及酒吧的評價。 於 books.google.com.tw -

#58.Sally Brompton horoscopes 20th 26th April YOU Magazine

Sally Brompton horoscopes 20th 26th April YOU Magazine. 3 Comments; 1568 Shows ... 作品集 个人介绍. Night party ... 於 dirsek.online -

#59.Brompton - ColorPlus Online Shop

Brompton ; BRLG05 COLORPLUS 真皮握把. $126.48 USD ; BRHB05_R 鑽石黑(Ø 31.8m)小燕把. $648.33 USD ; BRHB05_R 鈦原色(Ø 31.8m)小燕把. $456.35 USD ; BLG系列握把側蓋_V2. 於 www.colorplus-shop.com -

#60.入手小布的小建議 - 陳星星- Medium

Brompton 就是我們嘴裡說的小布,而騎小布的朋友,就是我們嘴裡說的布友身 ... 乾脆寫一篇小布種類的基礎介紹來讓車友們可參考參考,希望可以幫助到有 ... 於 j208232001.medium.com -

#61.了解Brompton可折叠自行车品牌| Brompton Bicycle 中国

Brompton 是一家独立公司,拥有超过750人的团队。我们用折叠单车和经久耐用的实用产品在城市中创造自由。作为英国最大的单车制造商,我们正在努力建立一个真正 ... 於 cn.brompton.com -

#62.都會型通勤車性能手握-布迷專屬版 - SYB昇陽自行車

商品介紹. ◇專屬設計給Brompton折疊車改裝,增添酷炫風格與操控性能. ◇經典直筒造型設計,可自主搭配各式手感與色彩纏帶,不再侷限單一色調材料,便利又時尚. 於 www.sycycles.com -

#63.16 種最佳旅行拖車介紹- 小布露營旅行Brompton Bikepacking

小布露營旅行Brompton Bikepacking. Jul 13, 2018. 16 種最佳旅行拖車介紹 · CYCLINGABOUT.COM. The 16 Best Bike Trailers for Bicycle Touring - CyclingAbout. 於 www.facebook.com -

#64.BROMPTON 布朗登/伯龙腾/小布折叠车 - 单车百科

Brompton 是仅剩的两家总部位于英国的主要车架制造商之一; ... 《用户手册》中介绍了折叠和展开Brompton 自行车的完整图示说明,以下为基本步骤:. 於 www.bikef.com -

#65.[Brompton]Brompton-純正英國風格折疊自行車(長期使用分享

請往下繼續閱讀. 創作者介紹 ... 乾淨優雅的空間裡擺放了各式各樣的Brompton(如果有貨的話) ... (別忘了跟老闆說是Future Image上看到Kevin介紹的) 於 jetttsou.pixnet.net -

#66.帶著小布brompton 坐火車遊台東叭叭造.裝備介紹.

作者:卡布. 帶著小布brompton 坐火車遊台東叭叭造.. 小布買來之後一直沒機會帶著搭大眾交通工具遠行. 本次行程安排一天最多騎乘約25公里算是十分輕鬆 ... 於 www.url.com.tw -

#67.Brompton 電動

Brompton electric mk 1 電動小布騎乘分享mobile01 rust怎么组队百度经验rust怎么组队rust组队方法介绍腾讯新闻. 專區RIDEA 專區Brompton 小布單車專區DAHON Tern 摺合 ... 於 agura.sc -

#68.BROMPTON專用攜車箱(可煞車)(台灣製) - 益裕塑膠工業有限公司

產品簡介. 全新改版BROMPTON攜車箱,新增了許多便利性功能,並在外觀上做了調整,變的 ... 於 www.yue.com.tw -

#69.你不知道的英國留學 - Google 圖書結果

下面我們就來重點介紹幾個「血拼」場所。(1)Harrods 倫敦最知名的奢華高級購物中心之一, ... 地址:87-135 Brompton Road, SW1X 7XL。交通:地鐵Piccadilly Line, ... 於 books.google.com.tw -

#70.THE BROMPTON HOTEL, 英國- 倫敦,推薦飯店介紹

BROMPTON HOTEL位於肯辛頓和切爾西皇家自治區內,倫敦最受歡迎的住宅區南肯辛頓的中心。附近是寧靜而美麗的肯辛頓花園和皇家阿爾伯特音樂廳。 距離維多利亞和艾伯特、 ... 於 www.colatour.com.tw