Collected 意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦松田行正寫的 ZERRO 零【初版紅.複刻珍藏版】:世界記號大全(三版) 和李保陽,孫康宜的 避疫書信選:從抱月樓到潛學齋都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自漫遊者文化 和秀威資訊所出版 。

國立雲林科技大學 創意生活設計系 彭立勛所指導 林愛詠的 「浪你回家」— 流浪動物插畫與互動視覺之創作研究 (2021),提出Collected 意思關鍵因素是什麼,來自於流浪動物、動物收容所、插畫、數位藝術、互動設計。

而第二篇論文國立高雄師範大學 客家文化研究所 洪馨蘭所指導 賴彥君的 屬於我這客家世代的「民歌」(民聲)採集與創作——從臺灣雲林詔安客來的田野訊息與歌曲製作 (2021),提出因為有 客家、雲林詔安客、客家歌曲、詞曲創作、民族誌的重點而找出了 Collected 意思的解答。

ZERRO 零【初版紅.複刻珍藏版】:世界記號大全(三版)

為了解決Collected 意思 的問題,作者松田行正 這樣論述:

靈數學、馬雅文字、鍊金術記號、 易卦、十字記號、摩斯電碼、忍者護身符、 天氣圖記號、臉部表情記號、拉邦舞譜記號…… 日本平面設計師松田行正蒐羅的121座奇妙的符號宇宙 宛如昆蟲圖鑑般的形狀世界,讓你在文字與圖像之間遊走 方序中|究方社負責人、王耀邦(格子)|格式設計展策總監、 李欣頻|創意人、作家、辜振豐|作家、廖小子|設計師 魏瑛娟|劇場/電影編導 聯合推薦 ◆複刻日文初版書封用色,重現松田行正賦予本書的Red軍事暗號概念◆ 本書是日本設計界的傳奇人物,資深的平面設計工作者、書籍裝幀家松田行正的代表作。中文版從裡到外原汁原

味呈現松田行正的設計概念,並陸續印行過黃、橘、藍、黑,四種不同的封面顏色,成為書迷眼中的奇書。 松田行正收集了涵蓋不同語言、宗教、文化和知識領域的符號,自編自寫了這本字典一般的符號全書。他以一名設計者和雜學家的觀點,重新欣賞符號形狀的趣味、複雜、怪異,對它們的發展演變,甚至最終的消失而讚嘆。 不論是日常生活中會出現的盲人點字、標點符號、數學符號,或具有神祕色彩的共濟會暗號、盧恩字符,到大家陌生的姆語、動素、西夏文字等等,這本書揭開了每個符號背後的故事,以及不同符號之間的連結: 十字記號:據說是幼兒最早會描繪的圖案(X或十字),是人類記號的始祖。把粗的木頭交叉成十字是基督教行刑

的方法,後來也成為方位、四季的劃分,以及避免精靈和怪物騷擾的護身符。 易卦:源自伏羲畫八卦,發展出的六十四卦。電腦二進位(0/1)即是由陰陽而來。而韓國國旗中央的紅色(日)和藍色(月)就是陰陽,四角的圖案左上為天、右下為水、左下為火、右下為地,整體意味著調和。 盧恩字符:北歐維京人刻在木頭上的字母,希特勒利用意味著勝利的盧恩文字S兩字重疊,創造出萬字納粹符號。 數學符號「0」:是在約5或6世紀由印度人所發明,那時它的形狀已經是「○」或「•」。在印度,數字是以人身體的一部分或太陽、月亮等來表示。 西洋棋譜記號中的「將軍」,在林奈創造的生物學記號裡代表「雄性」;而林奈用來標

記雙性花的記號,源自占星學記號中的「水星」,也是鍊金術記號中的「水銀」。 【裝幀設計特色】 松田行正親自設計,裝幀概念具有高度藝術性: 1.三邊書緣刷色、在視覺上與書衣合而為一; 2.書衣正面挖出九個小孔,露出書名作者名,若將書衣順時鐘旋轉90度,可有另外三種不同的意義組合; 3.書衣的兩端被切割成人的臉部形狀; 4.書衣完整攤開後,是松田行正精心繪製,以埃及為源頭的文字系統網絡圖表。 5.封面正面採燙印,利用三十六個字符組成方陣。每個字符用代表其國家的字體來設計,共有Bodoni Roman, Garamond, Times New Roman Futura,

明朝體五種;內容與形式呼應的版面設計:每章介紹11種符號,全書11章總共收錄121個符號,整本書的寬度設計為121mm,內頁版心也是11的倍數。

Collected 意思進入發燒排行的影片

現代人的娛樂大多是使用3C產品解悶,

依賴電腦、手機,上網聊天或打電動遊戲,

看似豐富的生活,

但人與人之間,真實面對面的互動反而減少了。

不丹卻用一種特別的全民運動兼娛樂活動,

維持著整個社會的向心力。

在不丹有句諺語,

『不會射箭的人就不是不丹人』,

意思是每位不丹人都會射箭。

然而現代的的不丹人使用弓箭並不是為了狩獵或打仗,

而是延續了傳統文化,

更將它提升為不丹的代表性運動,

甚至是會派代表參加奧運比賽的少數項目之一。

更是凝聚家庭、社會的重要社交活動

到底多重要呢?

讓我們繼續看下去~

補充說明:

本第十集內容所採用之照片及影像蒐集自網路,

如有侵權,敬請告知刪除,

謝謝!

Nowadays, our entertainment mostly comes from electronic devices.

We rely on computers and phones for chats or playing games.

Although our lives seem busy,

there is less face-to-face connection between people.

Bhutan has a special social activity, which is also their national sport, to keep people connected.

In Bhutan, there is a saying that

“one who cannot fire an arrow is not a Bhutanese”

meaning each Bhutanese can play archery.

However, today’s Bhutaneses use bows and arrows not for hunting nor battles.

It is a continuation of the traditional culture, which became a national sport.

It is one of the few Olympic Games that the country participates in.

It is also an important family and social event.

How important is archery to Bhutan?

See this video to learn more.

Notice:

The photos and videos in this episode are

collected from the internet.

If there is any copyright infringement, please notify us for removal.

Thanks.

#不丹 #Bhutan #射箭 #archery #archer #TsheringChoden #Karma #奧運

--------------------------------------------------------------------------------

如果有喜歡我們的影片,歡迎按讚、訂閱+分享🥰

有話想要跟我們分享嗎?歡迎留言或私訊給我們喔😉

版權©️問題:如果有侵犯到您的版權

請先與我們通知處理,將自行下架

▹聯絡信箱:[email protected],謝謝🙏

If you like our videos, please like, subscribe + share 🥰

Have something to share with us? Welcome to leave us a message or private message 😉

Copyright © ️ Question: If there is any infringement of your copyright, please notify us to deal with it, and we will take it off. Thanks.

E-mail:[email protected]

「浪你回家」— 流浪動物插畫與互動視覺之創作研究

為了解決Collected 意思 的問題,作者林愛詠 這樣論述:

流浪動物議題持續的透過活動、展覽,進行動物領養與照護宣傳,提升收容所 的曝光度與領養率。由於21 世紀的海報較注重於資訊的傳播與活動宣傳,本研究計畫希望透過大量收集收容所流浪動物資訊,結合互動藝術進行創意思考與創作研究,從中了解數位藝術的使用者體驗、感受,在運用互動科技溝通訊息時,能使人們在閱聽上增加互動體驗樂趣,達到有效的資訊傳播與宣傳亮點。在作品圖像的創作思維及版面編排的表現形式相當多元的情況下,展覽運用插畫結合擴增實境的數位藝術,以動態圖像插畫來敘說動物保護、領養照護等知識,透過互動導覽設 計,人們可以體驗收容與認養的過程,在閱讀、觀賞作品時,像進入到收容所中的虛擬空間遨遊與體驗學習。

本研究運用視覺識讀能力(Visual Literacy)與符號學理論(Semiotics),將資 料彙整後進行分析,透過網路、新聞媒體、書籍,從中解讀圖像資訊內容,尋找以犬貓為主題之插畫創作作品風格分析,並以擴增實境運用於敘事體驗的相關設計 展覽案例,作為創作靈感考啟發與考量,本創作以中部地區的USR教育部大學推動計劃之「浪愛齊步走―流浪動物減量與福祉實踐」為訪察目標,蒐集浪愛齊步走計畫、后里動物之家流浪動物資訊,作為創作元素,運用藝術創作實踐法(Art Practice Approach)將系列海報設計運用圖文、虛與實結合之實境技術,帶給閱聽 者不同的互動方式。過程請 3 位動保服務機構人員

與 5 位數位媒體設計各領域專家進行評估,透過多次修改與嘗試,創造新的視覺風格與體驗,最後以展覽形式呈現互動作品,豐富展覽的可玩性、多樣性。經由創作過程中,了解到插畫的風格與技法多樣化,在圖像與文字資訊之間能 夠相互輔佐,結合擴增實境技術的視覺效果,有一定的挑戰性,必須花較長的時間 在學習與作品創新的實驗,反覆修正改善作品的完整度,嘗試讓作品在效果的互動 體驗有趣與感受深刻,並提高人們對動物領養、保護的認知,增加觀展的參與度、吸引力,作為未來發展所呈現資訊創新的數位體驗價值。運用認知心理學理論 (Cognitive Psychology)於參觀展覽結束後,以科技接受模型問卷與量表進行調查, 探

討科技使用態度與行為是否提升認養意願與對於整體展覽的滿意度、展覽設備、 可玩性及作品帶給閱聽者的體驗感受。

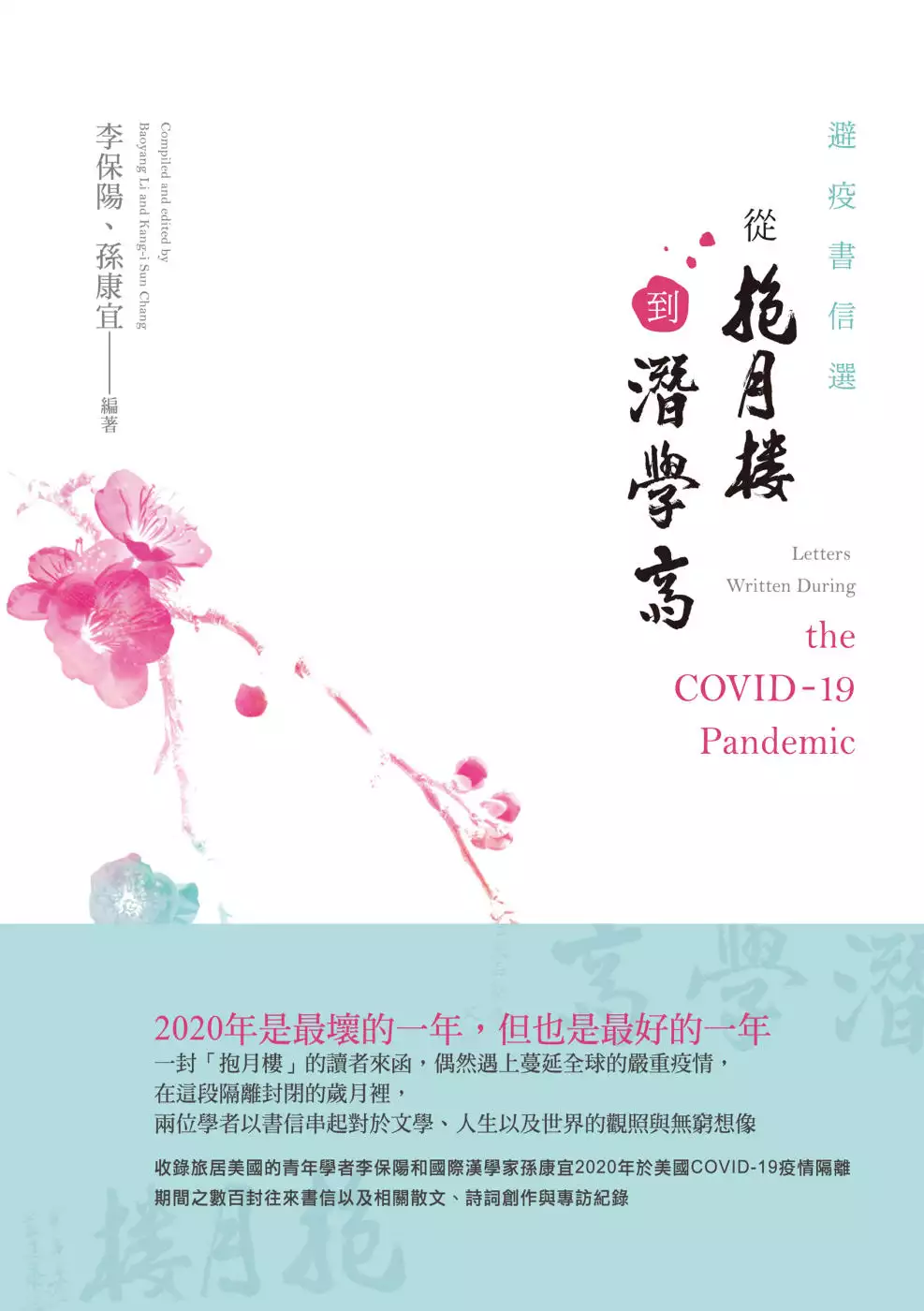

避疫書信選:從抱月樓到潛學齋

為了解決Collected 意思 的問題,作者李保陽,孫康宜 這樣論述:

文字之緣,源自「偶然」──《從抱月樓到潛學齋》書名源自孫康宜與施蟄存書信著作《從北山樓到潛學齋》,不只隱含薪火相傳的意味,也為不安卻難忘的2020年,留下一抹時代側影。 2020年,因COVID-19(新冠肺炎)席捲全球之故,許多國家紛紛實施程度不等的隔離措施。本書完整呈現居於美國的孫康宜與李保陽兩位學者,在居家隔離時聯繫的中英書信全文,不只探討孫康宜之著作與相關學術成果,於中外文學、當代政治、歷史文化與生活等主題也多有著墨,亦不時穿插與其他學者如陳效蘭(Hsiao-lan Chen Mote)、王德威、季進、張宏生、林順夫、陳國球、胡曉真、康正果、韓晗、鄭毓瑜、

林玫儀、丘慧芬、黃文吉、芳村弘道、荻原正樹、Martin Heidra(何義壯)等諸多文人之書信。 本書同時收錄孫康宜教授的憶舊散文〈我的姑姑〉中英文版(由朱雯琪英譯)、方舟雅歌對孫康宜教授的專訪,以及李保陽所撰〈《孫康宜文集》校讀記〉、《抱月樓詩詞選》等詩文。 本書特色 ★收錄國際漢學家孫康宜、青年學者李保陽,於2020年美國COVID-19疫情隔離期間,數百封的書信往來,見證一段奇妙的文字緣! ★施蟄存、孫康宜《從北山樓到潛學齋》之姊妹作,象徵著學術、研究精神的對話與傳承。

屬於我這客家世代的「民歌」(民聲)採集與創作——從臺灣雲林詔安客來的田野訊息與歌曲製作

為了解決Collected 意思 的問題,作者賴彥君 這樣論述:

當客家族群在臺灣這片土地,一面辨識自身的族群樣貌、一面建構屬於臺灣的在地認同,擁有臺灣客家意識的各類型創作成了作為描繪當代客家族群的另一種可能。屬於臺灣客家的音樂創作,已然自許多當代客家流行音樂的討論中得以窺見與聆聽。但回顧過去,屬於臺灣客家亞族群的雲林詔安客歌謠、歌曲的發展情形,卻顯得少數又隱形。 筆者藉由製作六首新創客家歌曲的過程認識當代雲林詔安客家族群,使用民族誌田野的方式進行音樂創作,並藉由本文將實踐過程與成果記錄下來。 藉由這項實踐探討何謂使用民族誌田野的方式進行音樂創作?如何從雲林詔安客來的田野訊息完成歌曲創作?採用民族誌田野創作的思索

與建議為何? 2000年起,有關臺灣詔安客的學術研究持續增加,主題不外乎關於詔安客語、臺灣詔安客認同等研究,在這些研究當中也能了解臺灣詔安客面臨了幾項困境:詔安客語嚴重流失、世代間嚴重的文化斷層、族群認同危機等,因此透過客家歌曲的創作實踐,希冀能增進大眾對臺灣客家亞族群議題的重視與行動。 雲林詔安客目前較多居住於雲林縣二崙、崙背一帶,本文以民族誌研究與田野調查的視野進行原始資料的採集,以參與觀察作為研究策略。本文透過在2020年夏季於二崙、崙背的實際田野,以及2021年離開田野後進行的創作歷程,彙整後完成本文的基本架構內容。 本文研究發現:1.

使用民族誌田野的方式進行音樂創作是進入田野對當地文化與民聲進行採集,並透過田野訊息分析進行音樂創作的方法。這個創作方式能夠瞭解族群樣貌、記錄族群聲響,也能使創作者貼近相對陌生的亞族群議題。2. 由雲林詔安客來的田野訊息創作,描繪當代雲林詔安客家元素的存在場景,是以歌曲再現當代雲林詔安客真實的樣貌與記憶,建構具有在地性、異質化客家表徵的雲林詔安客家新創歌曲。也藉由這樣的歌曲創作歷程「將個人置身於當地,書寫歌謠民族誌的方式」視為當代客家文化的一種社會實踐。3. 民族誌田野創作歷程是研究者透過「看見族群差異、與族群差異對話」來參與「雲林詔安客找尋自身當代意義」的現

場,進行「突顯差異的傳統—歌謠民族誌創作」的過程。