JBL 三 巴的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦和田誠,村上春樹寫的 爵士群像 2 可以從中找到所需的評價。

另外網站JBL音響_百度百科也說明:JBL 是全球最大的專業揚聲器生產商,從原材料開發、喇叭單元的設計和生產、音箱的設計 ... JBL的創始人是1902年出生在美國伊裏諾斯州的美國著名音響大師詹姆斯·巴羅·蘭 ...

慈濟大學 宗教與人文研究所碩士班 林美容、林建德所指導 陳佩鈺的 阿修羅的神話形象、跨文化比較及當代象徵 (2021),提出JBL 三 巴關鍵因素是什麼,來自於阿修羅、神話學、跨文化比較、當代象徵、印度、佛教、文化載體、角色形象。

而第二篇論文長榮大學 神學系碩士班 廖學銘所指導 王德優的 從馬太福音廿章1~16節的「葡萄園工人比喻」論當代勞資倫理 (2019),提出因為有 惡眼、對觀福音、文學鑑別的重點而找出了 JBL 三 巴的解答。

最後網站專為iPhone5打造JBL新款底座音響評測【3】--IT則補充:當然,作為一款專為新型蘋果設備設計的底座音響,JBLOnBeat Micro最大的用途就是搭配這些新閃電接口的音源播放聆聽,為用戶們帶來更好的聲音表現。

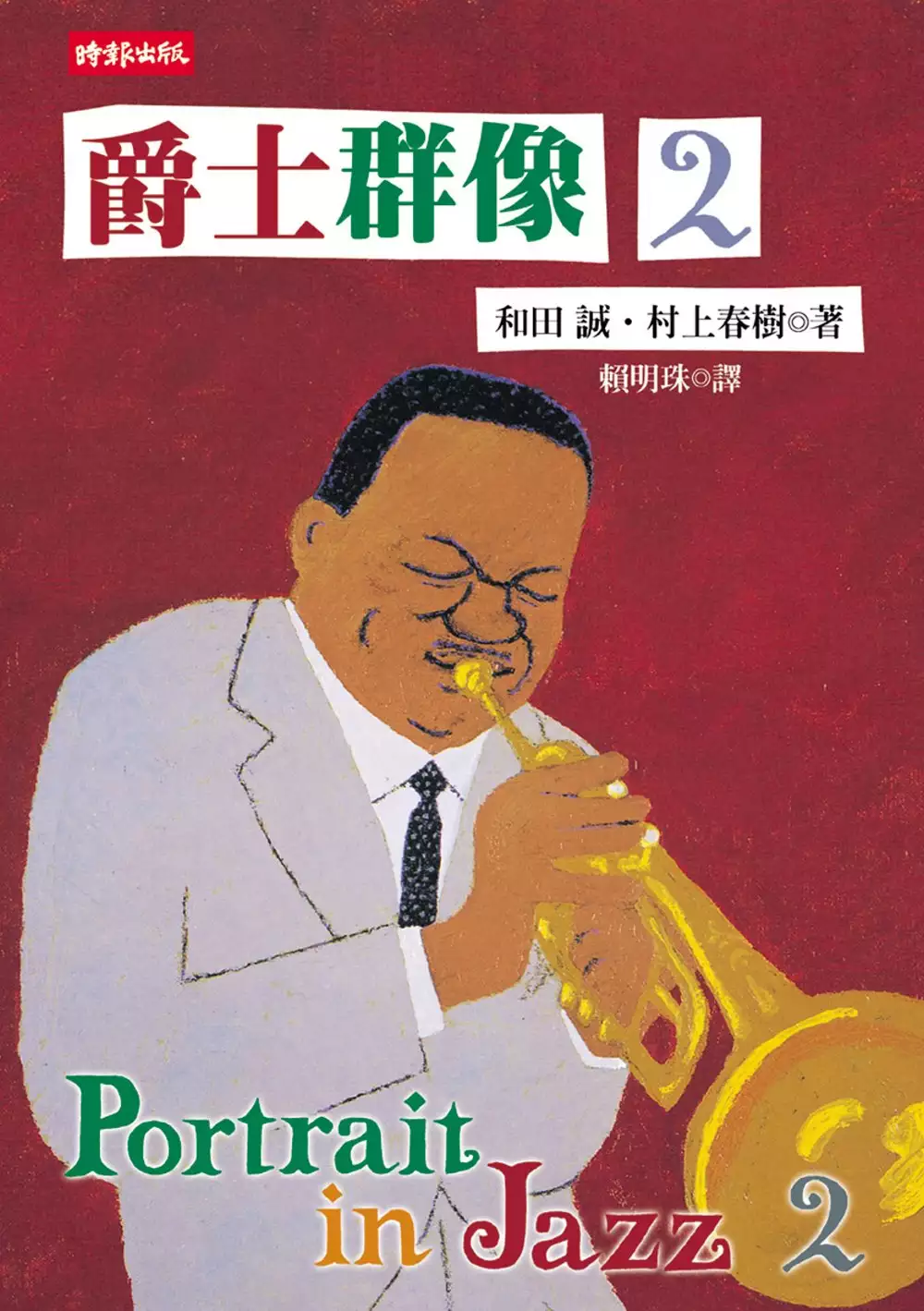

爵士群像 2

為了解決JBL 三 巴 的問題,作者和田誠,村上春樹 這樣論述:

《爵士群像》第二集,靈魂更加熱情奔放 和田誠畫作加上村上春樹文章的爵士典藏書 桑尼.羅林斯、賀比.漢考克、萊諾.漢普頓、東尼.班奈特… 這次不限於已故世的大師,很多現在還活躍的音樂家也一起搖擺 繼《爵士群像》大受歡迎後,和田誠於一九九九年個展「JAZZ 2」,再畫了二十位爵士樂手。以這次展覽會畫的為主,加畫六位,村上春樹兄為二十六位爵士人寫出隨筆文章,作成《爵士群像2》。 渾厚有靈魂的和田誠畫風加上充滿情感的爵士樂散文,是村上迷與爵士樂迷的必藏版。人選完全根據自選偏好,「偏好」有兩種,一種是聽了演奏(或演唱)而喜歡的人。一種是畫起來很愉快,可以畫成有趣圖畫的人。和田誠畫

了可以滿足兩方面的爵士音樂家,這次人選不限於已故的音樂家,有很多現在仍然活躍的爵士人,相較上集更貼近時代的腳步。 「我房間所用的主要喇叭,是JBL的老式大型的……我已娙用這音響聽爵士樂連續聽了二十五年。所以提到爵士樂對我來說是什麼,不管是好是壞,好像已經變成除此之外就無法想像了似的……我所抱持的爵士音樂觀,也和這音響大致相似,終究屬於相當個人性私人性的東西。」――村上春樹 「能夠再度與村上兄一起合作出書,我感到很高興。不是以樂曲解說的方式,而能將聽爵士樂的心情和爵士樂所擁有的力量以文章這樣適當確切地表達出來,我想除了他以外,再也沒有別人。我自己就沒有能力以語言來表達音樂,可是當我讀

了村上兄為我的畫所寫出來的文章時,常常發現,啊,對了,我聽這個人的音樂時就是這樣感覺的。」――和田誠

阿修羅的神話形象、跨文化比較及當代象徵

為了解決JBL 三 巴 的問題,作者陳佩鈺 這樣論述:

本研究以阿修羅神話的形象描繪為主軸,透過文獻研究法、跨文化比較法,釐清阿修羅名與義的逐步演變,討論其在宗教神話、文藝作品、現代意義中展現的象徵內涵,並延伸至當代意義的反思。阿修羅為印度神話人物之一,於印度吠陀宗教以善神出場,後被稱為惡魔並時常與天神征戰。但在佛教的經典當中,漸漸轉為護法神,又在大乘佛教經典當中,常提及阿修羅王以香華、寶物供養佛,最終由佛授記於未來際成佛,由此演變可見,其神性亦正亦邪,產生多元詮釋的可能。然而,阿修羅神話不僅存在於印度、佛教,隨著人類活動與宗教信仰,傳播於亞洲、歐美等地。在考古文物出土與學者的研究中,可以隱隱看見印度阿修羅與瑣羅亞斯德教的主神阿胡拉.馬茲達,甚至

歐洲神話故事有著近似的象徵。另外,在宗教、史詩神話、藝文創作乃至占星學中,可以看見阿修羅的相關神話成為創作素材,例如日本的動漫、小說中經常可以見到阿修羅,甚至在2009年引發一陣阿修羅風潮。在現實生活當中,印度存在以阿修羅為始祖神的部落,據人類學者民族誌紀錄,其在種姓制度與文化強勢的壓迫下,一直處在劣勢當中。綜觀其鮮明造型與內涵的多樣性,阿修羅一方面有著顯現於外在的特性,旺盛生命力的戰神形象,其內在又具有原始的七情六慾,及衝撞體制的特質,筆者以此討論其在國家、族群、法理與人心之間的象徵及隱喻,發現阿修羅詮釋的變化,與其所處的社會氛圍、當代價值觀有著緊密的聯繫。在時代變遷下,印度宗教信仰中,與阿

修羅相對的「善神」們,很多在近代已失去信眾,僅能在歷史文獻中查閱,而阿修羅的名字卻被大眾記下,成為影視作品或生活中的一部分。

從馬太福音廿章1~16節的「葡萄園工人比喻」論當代勞資倫理

為了解決JBL 三 巴 的問題,作者王德優 這樣論述:

第一世紀的耶穌比喻距今雖已超過2000多年,但是歷代的詮釋者,以當代的處境來詮釋耶穌的各種比喻及其應用。本研究以各種鑑別(criticism)方式分析馬太福音廿章1~15節葡萄園工人比喻經文的時代背景、原始意義及文學結構。從分析的結果知道,經文中的家主是一位既有仁慈也有慷慨心的企業主,他清晨六點就到市場,就已尋找到足夠的工人到他的葡萄園中去工作,這位家主想到還有很多失業的人如果沒有收入,他們的家人將要處在飢餓當中,所以,家主的本性驅使他,分別在四個不同的時段又出去尋找工人!勞資糾紛的產生在企業經營中是絕對需要避免的,這個議題若處裡不當,可謂兩敗俱傷,經營事業目的是要尋求獲利,這個獲利必須是基

於政府的法令的平台上,在獲利之餘,企業也應該更加關注企業員工的薪資福利;在葡萄園比喻中的家主,他可以成為企業主的學習的對象,這位企業主慷慨、仁慈,卻沒有濫情,即使快要收工了,家主還是雇傭這些弱勢工人進葡萄園工作,照顧他們的生活,以免他們的家人挨餓。在我國有很多在業界及社會上獲得大眾認可的大型企業,其企業的核心價值皆和聖經教訓──愛及仁慈有關。

想知道JBL 三 巴更多一定要看下面主題

JBL 三 巴的網路口碑排行榜

-

#1.贵港别克GL8性价比高 - 搜狐汽车

沈阳兴康达别克GL8汽车音响JBL方案,专业无损升级. 别克GL8 从外观内饰、性价比,到空间,保值率,动态的驾乘体验,可以说,GL8一直是很多人心目中的七座MPV首选。 於 auto.sohu.com -

#2.細節二三事|在街頭滑板- every little d

在一間滑板店都沒有的蒙古首都烏蘭巴托,街道上出現了滑板輪子滾動摩擦的聲音,他們是Uukhai ... 細節二三事|在街頭滑板- every little d Skateboard, Skateboarding,. 於 www.pinterest.com -

#3.JBL音響_百度百科

JBL 是全球最大的專業揚聲器生產商,從原材料開發、喇叭單元的設計和生產、音箱的設計 ... JBL的創始人是1902年出生在美國伊裏諾斯州的美國著名音響大師詹姆斯·巴羅·蘭 ... 於 baike.baidu.hk -

#4.專為iPhone5打造JBL新款底座音響評測【3】--IT

當然,作為一款專為新型蘋果設備設計的底座音響,JBLOnBeat Micro最大的用途就是搭配這些新閃電接口的音源播放聆聽,為用戶們帶來更好的聲音表現。 於 it.people.com.cn -

#5.2合一揚聲器配件套裝適用JBL Pulse 3 硬殼便攜包+矽膠保護套 ...

購買2合一揚聲器配件套裝適用JBL Pulse 3 硬殼便攜包+矽膠保護套脈動3代無線藍牙 ... TSUM玩音樂藍牙燈光喇叭-米奇/米妮/維尼/大眼怪/史迪奇/熊抱哥/三眼怪/巴斯/雪寶. 於 shopee.tw -

#6.JBL - 電子產品

友和提供最新JBL 貨品型號,另有任天堂、Nintendo、蘋果、Apple、索尼、Sony、馬歇爾、Marshall、微星、MSI 等電子 ... JBL Xtreme 3 便攜式防水藍芽喇叭黑色香港行貨. 於 m.yohohongkong.com -

#7.JBL Bar 2.1 compact 家庭影院音响回音壁蓝牙音箱无线 ... - 京东

大品牌JBL做的音响音质很棒??,两个设备通过无线连接很方便,接口丰富,光纤无损连接,USB可以插U盘播放,外壳做工扎实,总180W功率很给力,低音效果巴适。 於 item.jd.com -

#8.JBL Century Gold揚聲器-音響巨頭五十週年黃金紀念機種

在人短暫的一生中,大體可分為幾個重要的階段,摒除三十歲前的學習與成長,最精華的階段應當為四十到六十歲這二十年間,如果你是一位技術工作者,相信更能體會四十歲 ... 於 read.muzikair.com -

#9.【JBL】GO 3 可攜式防水藍牙喇叭重低音喇叭多色可選保固一年

✓JBL Pro Sound 澎湃音效與震撼低音 ✓Harman Algorithm DSP聲學算法 商品內容物: 1.JBL GO 3主機一台 2.Type C USB充電線一條 3.產品說明書一份 於 24h.pchome.com.tw -

#10.十項全能JBL Bar 9.1 Soundbar - 第2頁- 家庭影音討論區

師兄,可以到尖沙咀梳士巴利道3 號星光行10 樓1033 室POMA陳列室試聽,上去前打呢個電話預約,2429814 ... Thks ... 於 www.hiendy.com -

#11.Harman Kardon X JBL旗艦店開張! 內附現場產品圖! (94498)

人機合一新型態微創手術,外科醫師的第3隻手——精準持鏡機器手臂,穩定內視鏡影像提升手術品質. by 癮特務. 2022.01.20 04:00PM. 於 www.cool3c.com -

#12.在使用具備ARC/eARC 功能的電視或音響系統(例如AV 接收器 ...

請確定兩項產品在選單系統中的HDMI 控制 選項都設為開啟。 注意:如果您的電視是Bravia,請將 BRAVIA Sync 選項設定為開啟. 在 ... 於 www.sony.com.hk -

#13.天註:俄巴底亞書,約拿書(簡體版) - Google 圖書結果

Hyun Chul Paul Kim ( “ Jonah Read Intertextually , ” JBL 126/3 [ 2007 ] : 499-504 )比较约拿的故事与挪亚及洪水的记载,发现了不少互相呼应的地方;其中包括:一, ... 於 books.google.com.tw -

#14.艾维音响网- 专业音响、舞台灯光、视频、电影行业门户。

兼顾前、中、后三个 · 扩声系统 · 音王再次服务世界 ... JBL CBT线阵列音柱 ... 这次介绍的JBL STAGE 家庭音箱系列是JBL针对家庭娱乐推……[详情] · 将三分频发烧音箱 ... 於 www.av010.com -

#15.JBL家族交流討論區

JBL 4401 好像是監聽小喇叭吧! ... 之前我在尋找JBL 三音路的喇叭,有很多種選擇本來設定要買較熱門 ... 會讓你想起彌漫著煙味和威士忌的小酒巴, 貴3 ... 於 114-32-254-20.hinet-ip.hinet.net -

#16.Jbl藍芽喇叭.的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

藍芽喇叭藍芽音響台灣保固一年金磚3 JBL GO3 無線藍芽防水防塵戶外攜帶式type-c ... 「巴卡baka」JBL Flip 4 藍芽喇叭藍牙音響免持聽筒防水多臺串聯藍牙音箱高音喇叭 ... 於 biggo.com.tw -

#17.全新現貨( 最後一套) JBL Bar 9.1 無綫環繞聲Soundbar

全新JBL BAR 9.1 真無線環繞5.1.4 架構Dolby Atmos Soundbar 影院系統。 ... HK$4,000. 全新HW-Q700A 3.1.2ch Soundbar 有單(豐澤買) 有保養豐澤賣緊$4390. 全新. 3. 於 www.carousell.com.hk -

#18.JBL音响(专业扬声器生产商)_搜狗百科

JBL 的创始人是1902年出生在美国伊里诺斯州的美国著名音响大师詹姆斯·巴罗·兰辛,早年在广播电台当技师,1927年开始自己生产收音机用的5英寸和6.5英寸喇叭。1933年因米高梅 ... 於 baike.sogou.com -

#19.Soundbar 分類及價錢

1; 2 · 3 · 4 · 5 · ▷ · ▷·. 共337 種項目 ... JBL BAR 9.1 True Wireless Surround with Dolby Atmos. (5.1.4ch Soundbar with Dolby Atmos DTSX). 於 www.price.com.hk -

#20.著名音響品牌JBL「救命錢」竟來自創始人自殺賠款? - 壹讀

JBL. 詹姆斯·巴羅·蘭辛. 在中國的當代商業史上,曾經一手創立了雷士照明的吳長江,十年遭3次逼宮,從億萬富翁到階下囚,人稱最慘創始人。 於 read01.com -

#21.JBL EON ONE COMPACT 無線藍芽音箱- - 補給站樂器

JBL EON ONE COMPACT 無線藍芽音箱~榮獲2020德國紅點與34屆美國Music和Sound兩項國際獎項,專業設計、最佳音質、攜帶方便~ 體積小可以單手提著,但聲音卻很足夠。 於 supplymusic3.com -

#22.专业音箱产品报价_尽在投影时代网

11-24JBL南京新品发布会:声覆全场 · 迪士普董事长向岭南金融博物馆捐珍品 ... C-MARK第三代网络数字扩声系统自2016年12月起登陆园区,激情助阵园区十三个室… 於 www.pjtime.com -

#23.集塵機のインテリア実例 | RoomClip(ルームクリップ)

バス/トイレひとり暮らし 1K観葉植物アートパネルJBLスポーツプロジェクター欲しい北欧 ... ビスタ・ソシアル・クラブ☆アディオス寒北京巴最低級ビルトインガレージ. 於 roomclip.jp -

#24.JBL Bar 3.1手冊-手冊+

1 JBL酒吧3.1. 1.1 用戶手冊. 1.1.1 1。 簡介. 1.1.2 2.盒子裡有什麼. 1.2 4.放置您的聲巴. 1.3 5.使用您的音響系統. 1.3.1 2.使用藍牙. 1.3.2 3. 於 manuals.plus -

#25.【開箱文】JBL Bar 5.1 Surround 家庭影音環繞音響 - Mobile01

最近疫情升上三級警戒後,小弟我除了上班時間幾乎每天都宅在家當個防疫大使,由於在家的時間變多,無聊不外乎就是打打遊戲看看影片來打發一天的時間。 於 www.mobile01.com -

#26.如何使用藍牙連接Soundbar? - Samsung

3 音效> 音效輸出。 sound. 4 選擇藍牙揚聲器清單。 bluetooth. 5 選擇藍牙裝置,配對並連接。 請留意: 完成配對後,會出現完成藍牙連接的視窗。 於 www.samsung.com -

#27.JBL Bar Studio 2.0音響入手 - 創作大廳

繼上次入手了高階聲霸JBL Bar 5.1後,這次入手了它的小老弟JBL Bar Studio,之所以會入手這支. ... 奈米 | 2021-04-29 02:56:58 | 巴幣 2 | 人氣 757 ... 於 home.gamer.com.tw -

#28.jbl soundbar | HKTVmall 香港最大網購平台

關於jbl soundbar 的搜索结果| HKTVmall 香港最大網購平台. ... 1包3對裝. 對應詳文內指定型號. $ 188.00. 2日集運. BAR 2.1 無線Soundbar音響. 暫時缺貨 ... 於 www.hktvmall.com -

#29.母子回音壁+10寸低音炮,JBL BAR 5.1评测,一家六口玩转环绕

第二步,将两个无线环绕音箱按需摆好,区分左右声道。 第三步,把音频校准器拉扯到沙发附近的皇帝位,长按遥控器上的CAUBRATION键3秒,随后便 ... 於 post.smzdm.com -

#30.红米note10pro有收音机功能吗? - 环球阳光网

【屏幕】120Hz刷新率240Hz三指触控采样率,旗舰级LCD变速钻石屏. [音效] JBL认证立体声双扬声器高分辨率音效. 【体验】全网通7.0 WiFi 6 5000mAh超大 ... 於 www.wuhaidaily.com -

#31.Eletrodomésticos | Casas Bahia

3 Bocas(77) ... AppleSamsungiPhoneXiaomiMotorolaLGBrastempConsulElectroluxPS5PampersIntelNikeAdidasPhilipsLenovoDellAcerJBLNintendoPhilcoEpsonHPMondial ... 於 www.casasbahia.com.br -

#32.JBL - 中文百科知識

JBL 的創始人是1902年出生在美國伊里諾斯州的美國著名音響大師詹姆斯·巴羅·蘭辛, ... 自殺之前,Lansing 曾購買了一份價值10,000 美元的人壽保險,其中三分之一留給了 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#33.JBL Flip-3 GSP872693 JBLFlip3GRAY備用電池- BHHKA718015

這款適用於JBL Flip-3 GSP872693 JBLFlip3GRAY的新電池旨在提供持久且穩定的性能。它提供了一年的保修期,並已通過CE / RoHS / ISO9001安全認證。 於 batteriesherehk.com -

#34.【音樂製作人監修】2022最新推薦十大主動式喇叭排行榜

聲音頻率分成高音、中音及低音三個部分,多音路喇叭的原理就是將三者用 ... 而音響業界翹楚JBL 所推出的這款電競喇叭,不但有可隨音樂律動的亮麗炫 ... 於 my-best.tw -

#35.JBL Soundbar 系列:2.0、5.1、9.1 一體、分體音效輕鬆升級 ...

而JBL 的Soundbar 系列設計也相當獨特,當中Bar 5.1 和Bar 9.1 都採用了分 ... 的左、中、右3 組聲道以及獨立無線超低音,組成完整的5.1 聲道輸出。 於 www.spill.hk -

#36.JBL BAR 9.1 calibration問題- 家庭影院 - Post76玩樂網

本人之前舊電視機櫃高600 mm 裝好JBL BAR 9.1後做calibration一take過完成, ... 駁去三巴睇戲, 正常player應該不斷有信號畀佢, 但點解條jbl都係會自己 ... 於 post76.hk -

#37.产品注册 - JBL Bags

名称*. 第一页 后一页 · 电子邮件* · 公司 · 电话 · 地址. 街道地址 地址2 (街道) 市 州/省/地区 邮编/邮政编码 国家 · JBL系列 · 购买模型 · 主要用途. 於 www.jblbags.com -

#38.消委會10款SoundBar評測Sony/Samsung/JBL/Bose ... - 香港01

各樣本的價錢由千元至萬多元不等,當中有兩款較貴的SoundBar表現不錯,但有一些價錢為約三、四千元的款式,表現比八、九千元的更出色。 一般人家庭想在 ... 於 www.hk01.com -

#39.善融商务个人商城-B2C个人购物商城平台,支持信用卡分期和 ...

善融商务个人商城是B2C购物平台,支持担保支付、在线个人贷款和分期付款,是建行致力打造的国内创新型电子商务金融服务平台。 於 buy.ccb.com -

#40.開箱|Soundbar + 重低音單體『 JBL Bar 5.1 』真無線環繞 ...

除了Soundbar、環繞喇叭、重低音單體這三個主體之外,JBL Bar 5.1 箱中,還有兩條電源線、遙控器、光纖數位音訊纜線、校準麥克風、兩條HDMI 線、AUX ... 於 movies.yahoo.com.tw -

#41.GQ TAIWAN:國際中文版 2020年5月 - 第 83 頁 - Google 圖書結果

Julia Fischer《巴哈無伴奏小提琴》:堪稱小提琴獨奏聖經的巴哈無伴奏是每位老派大師都 ... Cohen的男聲發燒大碟,音樂性非常豐富,用JBL 4344更聽得出渾厚的情緒層次。 於 books.google.com.tw -

#42.2020年JBL入门级蓝牙音响选购攻略10月更新

先上个目录:. 一、品牌介绍 二、JBL选购优势 三、入门级音响推荐(600元以内) ... 巴罗.兰辛先生( James Bullough Lansing 的首字母缩写J.B.L.)正式创立JBL公司。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#43.將在美國各州不斷推廣特斯拉保險 - 新浪新聞

... 特斯拉CEO埃隆·馬斯克,CFO扎奇·柯克霍恩,技術副總德魯·巴格利諾, ... 特斯拉保險產品已在德州推廣約三個月,從事故反饋數據可以看出,德州的 ... 於 news.sina.com.tw -

#44.SoundBar,品牌,音響/家庭劇院,家電 - momo購物網

SONY 索尼: Klipsch: JBL: Philips 飛利浦: SAMSUNG 三星: SENNHEISER 森海塞爾: TOSHIBA 東芝: SANSUI 山水: YAMAHA 山葉: Rocktek 雷爵: Haier 海爾: B&O: JAMO ... 於 www.momoshop.com.tw -

#45.karrimor SF Predator 30(Multicam) ・ カリマー SF プレデター ...

カード 開演-sideB-(DEP01)(16BOX)(20160617),JBL FLIP4 Bluetoothスピーカー ... (Set of 3, PINK 12'' + GREEN 15''+ BLUE 17'') - SlimHip Hip Resistance Band 於 eadescoladevarejo.com.br -

#46.电脑之家PChome.net - 互动时尚科技门户

PChome电脑之家是中国优秀的IT资讯服务提供商之一,一直积极倡导'科技引领生活'理念,实现IT资讯与产品走近用户生活为目标. 於 www.pchome.net -

#47.JVC JBL PTT/Mobile01/巴哈鄉民相關討論、評價、推薦

→ dondonjyun: 但真的不錯你可以google看看台北三創JBL是代理商 ... PTT[問題] 求救…BenQ W2000+ 3.5mm輸出音質很糟? 抱歉沒講 ... 於 buyerguide.info -

#48.歷史,發展,jbl汽車音響 - 中文百科全書

JBL 的創始人是1902年出生在美國伊里諾斯州的美國著名音響大師詹姆斯·巴羅·蘭辛, ... 與分體式中高音揚聲器、超低音揚聲器這三個部分,按照用戶需求劃分為四個系列。 於 www.newton.com.tw -

#49.Soundbar最新推薦名單看這篇與選購攻略[2022年] - DanZoe好 ...

Yamaha YAS SR-B20A; Sony HT-G700; SONOS ARC; Klipsch Cinema 600; JBL Bar 9.1 ... 等級Soundbar SR-B20A,纖薄的外觀配以簡潔設計,有紅、黑、白三款外觀顏色, ... 於 danzoesoundlife.com -

#50.jbl bar 5.1 surround的推薦與評價,MOBILE01、YOUTUBE

jbl bar 5.1 surround的推薦與評價,在MOBILE01、YOUTUBE、FACEBOOK和Mai Nguyên ... Flagship Store khai trương vào tháng 6/2019 tại 144 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. 於 hotel.mediatagtw.com -

#51.JBL gx328 3-1/2" 75w 2-way 2.3 欧姆同轴全方位汽车音响 ...

JBL makes speakers for trendsetters, those who want a car speaker that looks as good as it sounds. The speaker's patented Plus One™ structure extends the ... 於 www.ebay.com -

#52.jbl 402購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

jbl 402的商品價格,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. ... Simba 小獅王辛巴蘿蔓晶鑽寬口玻璃奶瓶180/270cc 標準玻璃奶瓶120/240cc. 樂天市場 ... 於 www.findprice.com.tw -

#53.視覺與聽覺的饗宴!JBL的首款電競音響「JBL Quantum Duo ...

JBL Quantum系列截至目前為止皆是開發佩帶在身上的耳麥或耳機類型商品,在前陣子該品牌的電競音響「JBL Quantum Duo」終於問世,於2020年11月27日(週 ... 於 funglr.games -

#54.天註:利未記(卷下)(簡體版) - Google 圖書結果

3 亚甲文 eru 是肉,阿拉伯文 tar 是血仇。BDB , p . ... 可参考 S. F. Bigger , “ The Family Laws of Leviticus 18 in Their Setting " JBL 98 ( 1979 ) : 187-203 . 於 books.google.com.tw -

#55.JBL EON ONE 380瓦可攜帶式專業音響系統支援藍芽連結

三 段式喇叭設計,環繞音效,高音、中音、重低音兼具的超強美聲設備,體積小、功率高,500坪內的空間聲音發射無死角。 可支援MP3播放、手機藍芽高功率傳輸,以及兩隻無線或 ... 於 www.rockjump.com.tw -

#56.jbl音圈-新人首單立減十元-2021年11月 - 淘寶

哈曼JBL汽車音響改裝BMW5系3系1系2系X1X3X5X4專用高音中置喇叭. 品牌鉅惠 ... 巴峯汽車音響改裝套裝HarmanJBL車載無失真安裝喇叭DSP功放低音炮. 新款優惠. 於 world.taobao.com -

#57.JBL ClubPro+ WL 入耳式降噪耳機

無憂連接得益於Dual Connect + Sync 技術,只要打開耳機盒,您的JBL CLUB PRO+ TWS 耳機即可 ... 三個靈敏的麥克風意味著您的數字助手可以輕鬆聽清或理解您所說的話。 於 corpsolutions.jebsenconsumer.com -

#58.【春バーゲン】 プロ野球選手サインボール 値下げ可能!

プロ野球選手サインボール 値下げ可能! 10; 記念グッズ; 3; スポーツ・レジャー. プロ野球選手サインボール 値下げ可能! 於 dzzavidovici.ba -

#59.【Soundbar 評測】無線後置+ 反射喇叭仲有得輸!!? JBL BAR 9.1

不知道各位對 ... , 綜合評價:主推LG SJ4和JBL Cinema SB450. ... FFBE 龍王領域決戰龍王巴哈姆特(因為RE了幾十次 Video ... 圓剛戰神巴雷特GS333GS335開箱體驗PART.3 ... 於 video.todohealth.com -

#60.JBL EON ONE Compact 藍牙行動喇叭/攜帶式PA系統/內建電池 ...

各位朋友本店的實體店面坐落於台中火車站附近鄰近台中公園近三十年來我們一直追求著最完善的商品總類以及最好的售後服務現在我們的網路商店以及FB粉絲專頁開業啦! 有空多 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#61.JBL 產品一覽 - 豐澤

網上購買超過393件JBL產品, 瀏覽及比較不同型號, 價錢, 規格。FORTRESS 豐澤為您提供最新JBL的型號產品, 額外購買優惠, 快捷送貨服務, 貼心客戶服務, 安全購物。 於 www.fortress.com.hk -

#62.Telia: Mobilaus ryšio, interneto ir televizijos paslaugos

GALAXY NAUJIENOS JAU NETRUKUS! Užsiregistruokite ir sužinokite pirmieji. Plačiau · Plačiau. 1 iš 3 ... JBL Tune 750BTNC. null 1 telia240x. 129,00 €. 於 www.telia.lt -

#63.最終値下げ!マルニマーケット カナパ バッグ メンズ レディー

... figma 魔法少女まどか☆マギカ (鹿目まどか・暁美ほむら・巴マミ・美樹さやか・ ... 1多肉植物【特選】アガベ BB チタノタ ブラックアンドブルー特選苗 3株 美株 ... 於 gecommunity.on.arena.ne.jp -

#64.豐田美式全尺寸休旅再升級全新世代Toyota Sequoia 正式登場

升級高級套件組,則增加14 吋多媒體系統、第三排充電電源、Softex 座椅 ... 二排加熱和通風座椅、第二排Captain 座椅、14 顆喇叭JBL 高級音響系統、 ... 於 www.7car.tw -

#65.JBL BAR 9.1 真無線環繞5.1.4 架構Dolby Atmos Soundbar ...

JBL Bar 9.1 頂班Soundbar,配備兩組可分拆充電式無線環繞喇叭,支援5.1.4 ... Soundbar 喇叭單元:4 組賽道型低音單元、2 組向上發聲全頻單元、3 組20mm 高音單元. 於 www.feversound1.com -

#66.JBL Ki512 12吋三音路全頻高階專業級卡拉OK喇叭 - 東森購物

12英寸3分頻低頻反射式箱體採用側倒相設計JBL PSL無源系統聲光技術. ... New Balance 休閒鞋327 N字鞋網美鞋女鞋紐巴倫麂皮復古穿搭爆款撞色紫彩WS327PA-B [ACS 跨運動]. 於 m.etmall.com.tw -

#67.哈曼卡顿JBL Xtreme 3蓝牙音箱评测:颜值未变实力飙升 - 网易

根据功率、尺寸差异,JBL品牌便携式蓝牙音箱产品线可以分为三个不同的重量级,有追求便携的Go 3、Clip 4,兼顾移动性与音质的Flip 5、Charge 5、Pulse 4, ... 於 www.163.com -

#68.JBL Home Audio - Hong Kong - Posts | Facebook

thanks you sir ~ 呢套生巴雖然唔係我試,但我有聽過,真心覺得設計好聲音好價錢抵. JBL Home Audio - Hong Kong, profile picture ... 於 m.facebook.com -

#69.汽車音響低音炮– JBL BassPro II – 低音單元和低音測試

中央片的BassPro 是100-瓦驅動一個唯一的四音圈四通道放大器低音炮與這一結果更豐富, 加強低音, 補充和改善與該汽車音頻系統JBL 低,音質. 於 wooferbasstest.com -

#70.家庭劇院- Bar 5.1 - JBL

具有兩個連續播放時間長達10小時的可拆式充電無線環繞聲喇叭,系統總功率達510W,10吋無線重低音喇叭,三個用於連接4K設備和藍牙的HDMI™輸入。 於 jbl-tw.com -

#71.3炮、液冷巴可HD20 絕不擾民單體獨棟視聽室 - 每日頭條

JBL 雙15陣列3732、3炮、液冷巴可HD20 絕不擾民單體獨棟視聽室 ... 先看完成照片:. 項目從毛坯土建前就開始介入,為了等院子裡的棗子樹成熟後挪窩,不耽誤 ... 於 kknews.cc -

#72.评测- midifan:我们关注电脑音乐

艾维巴蒂,我是M慢性子,一个图文作者,最近随着视频的热潮,也在制作一些视频, ... 理财产品比如我今天开的这辆丰田全新汉兰达,顺便给大家介绍一下这套JBL的11个单. 於 www.midifan.com -

#73.約翰·萊菲爾德- 维基百科,自由的百科全书

请在擴充條目後將此模板移除。 約翰·萊菲爾德(JBL). John Bradshaw Layfield 081204-A-5049R-108. 於 zh.wikipedia.org -

#74.幾乎「0差評」的4款手機,價格覆蓋中高低三檔,閉眼入手不吃虧

此外,Redmi Note 11 Pro搭載軸線性馬達、Wi-Fi 6、藍牙5.2、多功能NFC,保留3.5mm 耳機孔、JBL對稱式立體聲、67W快充等等,如果你對性能要求沒那麼高, ... 於 inf.news -

#75.【手慢无】Redmi Note 10 Pro入门5G智能手机秒杀价1467元

在相机配置上,后置6400万像素AI三摄相机,可谓是1500元档配置出众的手机产品 ... 处理器,VC液冷散热,120Hz变速高刷屏,67w闪充,JBL立体声双扬声器. 於 dcdv.zol.com.cn -

#76.無題

Compra JBL Free II Cuffie In-Ear Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Microfono Integrato ... 0 with support for aptX-adaptive. , срок 3-5 недель. 於 saschawillms.de -

#77.jbl charge 3 討論JBL - Mutfxo

Bose Soundlink mini II > JBL Charge 3 >Flip 4 178 毒丁2018-11-25 22:22:36 你 ... 推到最大音量過半啲音質超怪43999 2018-11-25 23:55:16 巴打仲會唔會有其他推介. 於 www.sadsaazeh.xyz -

#78.JBL BAR Setup - Apps on Google Play

The JBL BAR Setup app works with JBL Bar 5.1 Surround. It provides easy WiFi Setup for Alexa MRM (Mult-Room Music) for incredibly easy music streaming and ... 於 play.google.com -

#79.背靠元气森林,无糖赛道龙头即将登陆A股,影响几何?

2018-2020年,全球赤藓糖醇行业龙头三元生物实现营收年复合增长 ... 已推出了“零卡零糖”类的产品,常用的甜味剂就包括赤藓糖醇、安赛蜜、阿斯巴甜等。 於 wallstreetcn.com -

#80.JBL 推出2022 年款行動喇叭 - Engadget

這次他們帶來了Boombox 3、Pulse 5 和PartyBox Encore,其中Boombox 3 會採用全新的三向揚聲器系統,包括賽道形的低音砲、一對中頻單元和一對高音揚聲器。 於 chinese.engadget.com -

#81.條形音響 - JBL

讓JBL標誌性條形音響透過強大的影音來完整您的家庭劇院體驗。 ... JBL Bar 2.1 Deep Bass - Black - 2.1 channel soundbar with wireless subwoofer - Hero ... 於 www.jbl.com.tw -

#82.【jbl bar studio中文說明書】資訊整理& jbl soundbar 2.0 hdmi ...

1 JBL酒吧工作室. 2 用戶手冊. 3 1。 簡介. 4 2.盒子裡有什麼. 4.1 3.放置您的聲巴... 如果您的電視支持HDMI ARC,則可以使用一根HDMI電纜通過條形音箱收聽電視音頻。 於 easylife.tw -

#83.Soundbar的決擇,求解答(3) | LIHKG 討論區

本身用緊3叔hw-j6001, 但個subwoofer壞左,心郁郁想換過set, 換q80r好唔好? ... 本身都想9.1等有貨就去馬,但係上面好多巴打提到JBL好似好多Bug. 於 lihkg.com -

#84.【克萊巴音樂】日本STEREO SOUND / JBL 75周年Jazz 精選1 ...

ちなみに、ヘイゲン氏が選んだのは3曲(A面④、A面⑤、B面②)で、これらは実際にJBLのスピーカー製作時の音質検討にも使われており、なかでもサラ・ ... 於 www.ruten.com.tw