Law School 爛 尾的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王爾德寫的 王爾德童話集:為藝術而藝術的絕美創作 可以從中找到所需的評價。

國立臺北大學 法律學系法律專業組 周愫嫻、徐育安所指導 劉彥葶的 重新省思少年事件處理法適用年齡之範圍 (2020),提出Law School 爛 尾關鍵因素是什麼,來自於少年事件處理法、少年責任、刑事責任年齡、發展心理學、犯罪學。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 戲劇學系碩士班 林于竝、陳雅萍所指導 林正尉的 鏡縫拾荒--展演地圖:從巴黎公社到飛夢社區 (2014),提出因為有 巴黎公社、飛夢社區、自製「節慶」、伙伴關係、無支配的自由的重點而找出了 Law School 爛 尾的解答。

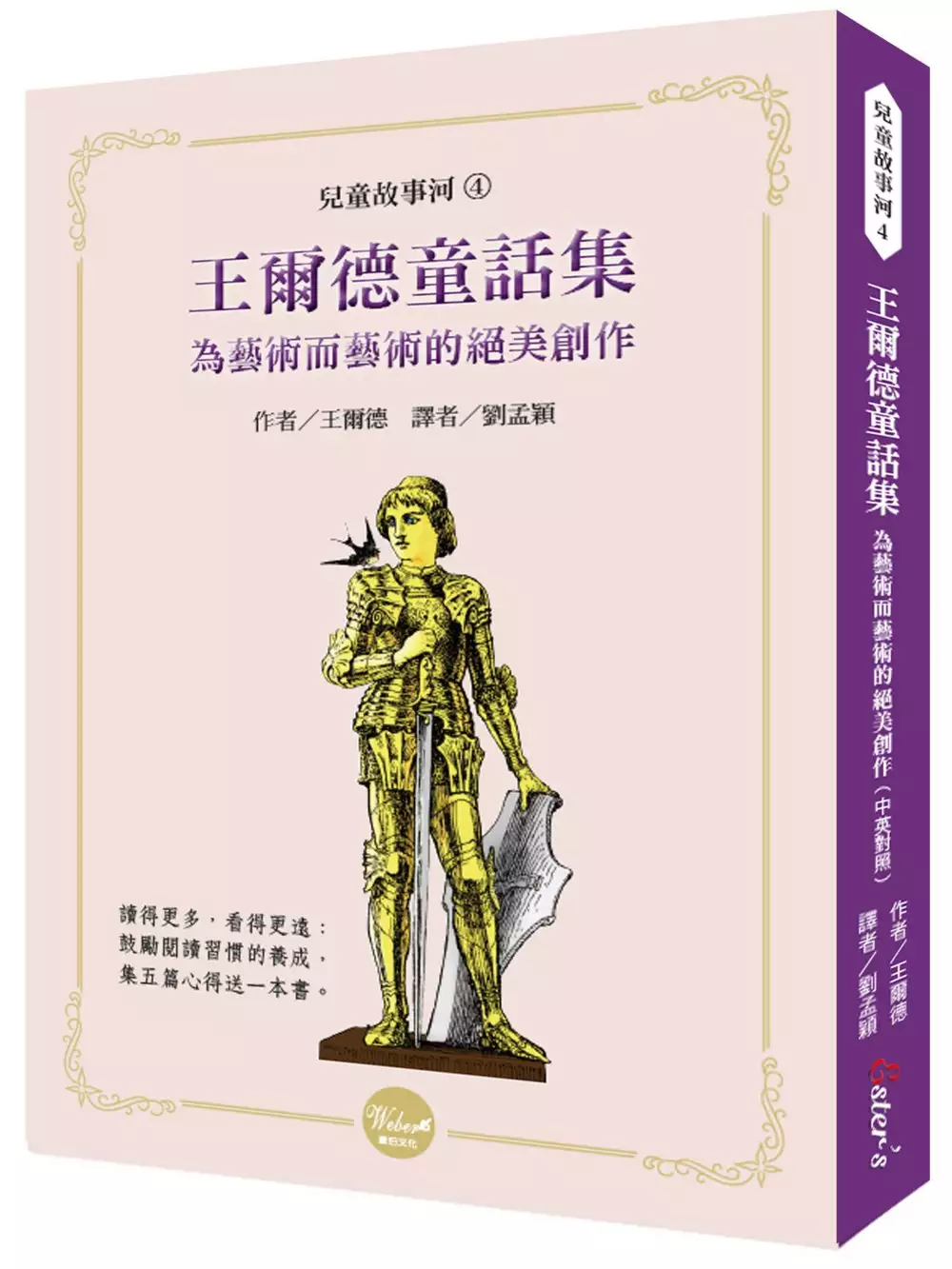

王爾德童話集:為藝術而藝術的絕美創作

為了解決Law School 爛 尾 的問題,作者王爾德 這樣論述:

★本書獲2017年第72梯次「好書大家讀--文學讀物B 組」得獎書單 ★收錄王爾德創作的兩本童話集,不做改寫和改編,重現經典童話的原汁原味。 ★書前附「譯者導讀」,可對本書有更深層的理解與體會。 ★書末附「相關書籍推薦」,提供與本書相關的書目,做進一步閱讀的參考。 ★書末附「集五篇送一本」活動,讀者可藉由回答問題及撰寫心得,進一步反思書中內容。 王爾德是十九世紀愛爾蘭作家,他的童話主要以故事集的形式出版,本書是其1888年的《快樂王子與其他故事》和1891年的《石榴屋》的合集。王爾德在童話中描述了不少常見的惡行惡狀、批評人們的自私與對事物的麻木不仁。在這些故事中,有些角色

擁有自省的能力,他們發現了自己的過錯,也因此到了故事的結尾,總算得到圓滿的結局。王爾德的童話作品不多,但是每一個故事都極具巧思,展現了他對人性的深刻觀察,也反映了他對社會的關懷。儘管過了一百多年,這些故事仍然能觸動人們內心,作者充滿機智、洗鍊的文字也豐富了讀者的品味。

重新省思少年事件處理法適用年齡之範圍

為了解決Law School 爛 尾 的問題,作者劉彥葶 這樣論述:

近年以來,各國接連傳出少年犯下震驚國內外、惡性重大之犯罪案件,且犯罪年齡有逐漸下降之勢,此現況引起公眾恐慌。各國開始討論現行少事法之規定,對於犯罪少年是否過於寬容,是故對少年犯法律與政策等措施亦逐漸朝向嚴罰主義靠攏,甚至開始討論刑事責任年齡是否需要再次調整。然而,此項國際間討論熱度極高之議題雖目前似乎並未於國內濺起水花,然若有朝一日引起大眾討論,則代入我國之國情與現況是否確實適用?如若我國採用與他國相似、傾向嚴罰主義之立法與政策措施,是否背離最初訂立少年事件處理法之初衷? 我國現行刑法於民國二十四年公布實行之始,即將刑事責任年齡之上下限定為十四與十八歲,至今未曾調整,而此年齡區間則是於

刑事法上將少年群體框架而出之標準。眾所周知,人心智年齡與價值觀之建構,確實會透過年齡的累積而日趨長成,然個體皆有差異性,且隨著社會的變遷,少年心智年齡成熟的速度已不同以往,而我國於刑法訂定之刑事責任年齡於今是否適切?為釐清上述之疑問,本文嘗試以兒童及少年身心發展理論、少年犯罪理論,以及刑事責任理論等,解析我國少年刑事責任年齡訂定之理由,及討論刑事責任年齡之上下限有無調整之必要。

鏡縫拾荒--展演地圖:從巴黎公社到飛夢社區

為了解決Law School 爛 尾 的問題,作者林正尉 這樣論述:

摘 要 《鏡縫拾荒 展演地圖:從巴黎公社到飛夢社區》集中於四個研究命題:1.19世紀以降,歐洲狂歡節與政治權力抵抗的關係為何?2.展演性(performativity)的藝術歷史應如何討論?3.社群性:平等主義的藝術是可能的嗎?4.前衛與傳統的銜接:民間元素的運用如何施展於當代藝術及狂歡節中? 《鏡縫拾荒》試圖建立一種重探藝術跨領域理論及相對應的歷史的態度。建構「節慶」的歷史及其危機,便成為本論主要的架構核心。節慶涉及對藝術與政治的組裝、組織與應用等多重面向,理解節慶的「創造」和「湮滅」便是衡量不同時代面對政治、意識形態與歷史的重要課題。此種藝術的跨領域意涵並非現今學科化的領域的狹隘分野

,它更像是朝向某種初始階段中的藝術狀態的歷史書寫。換言之,其意義在於建構某種藝術史書寫的方法提案。而這項提案中,四個命題相互織構,且缺一不可。 《鏡縫拾荒》的誕生來自兩個緣由:(一)臺灣「跨領域藝術」口號上的分歧已歷經第一個十年,如何透過歷史檢視藝術「跨領域」狀態所面臨的危機與轉化可能,這是目前急迫需要的;(二)參與2014年臺灣「太陽花運動」的過程中,我思考眾人的「組裝」和創意力量可能帶動的「抗爭力」,且意圖拋出某種倡議式的歷史書寫,來試論藝術與社會常久以來所處的矛盾、隔閡、鑲嵌或如何解套的千絲萬縷。這些看似無法錨定的生產關係,其實仍有方法可循。 馬克思(Karl Marx)曾說

,人們創造自己的歷史,但他們並非隨心所欲地創造,抑或在自己選定的條件下創造,而是在直接碰到的、既定的、從過去承繼下來的條件下創造。這段話對本文具有高度的啟發性。 正因受到馬克思的歷史洞見與巴赫汀(Mikhail Bakhtin)「狂歡-顛覆論」的交叉影響,本著聚焦於梳理歐美「狂歡節」的展演歷史脈絡,將論述時間軸置於1870-1970年間不同類型的狂歡狀態。不過,當人們論及巴黎公社時,不得不回溯法國大革命時期的歷史轉折;相對地,論及1970年代美國西雅圖飛夢社區如何釋放出眾聲喧嘩的社區能量時,不可避免地應當回應90年代的西雅圖社區發展部門持續「培力」(empowerment)其創造性能量的相關

政策。咸然,在這部以「節慶」為書寫主軸的論文裏,意圖探討不同時空脈絡之下,經由藝術/節慶所能創造的「暫時性平等主義」的各種實踐方案。因此,本論文意圖透過柄谷行人的無支配自由論(“Isonomia”),重新建構展演歷史的態度:由於「無支配自由」的現形不可能憑空而出,其究竟是如何受到「支配」所影響或逃逸,這點也必然從歷史上檢討。 上述認知遂影響了論文寫作的方法論。《鏡縫拾荒》深受威尼斯建築史學派塔夫利(Manfredo Tafuri)的歷史方法影響,他相信寫作態度是暴露其歷史「危機」。同時,寫作者須將歷史書寫,鑄造成有孔的戰鬥姿態,而非定態。關鍵詞:巴黎公社、飛夢社區、自製「節慶」、伙伴關係、無

支配的自由