ornament意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CharlotteFiell寫的 改變設計的100個概念:從奢華美學到物聯網,從大量生產到3D列印,百年來引領設計變革的關鍵思考 和(英)保羅·泰勒的 貢布里希遺產論銓:瓦爾堡研究院慶祝恩斯特·貢布里希爵士百年誕辰論文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站The Ornament 雙彩寶珠耳飾 - THRIVE 繁生也說明:The Ornament 雙彩寶珠耳飾羅馬尼亞境內的主要宗教是基督正教(東正教), ... 又陌生的存在,拉丁文字源意思是「在森林的那方」。2017 年以前我從沒見過它,只能從 ...

這兩本書分別來自漫遊者文化 和廣西師範大學所出版 。

華梵大學 東方人文思想研究所 高柏園、蔡耀明所指導 萬伶芳的 《大般若波羅蜜多經》與 《大般涅槃經》涅槃義理研究 (2021),提出ornament意思關鍵因素是什麼,來自於涅槃、大般涅槃、如來常住、眾生皆有佛性。

而第二篇論文樹德科技大學 應用設計研究所 洪慕藍所指導 陳芯榆的 淨灘回收素材應用於擺飾品設計之研究-以恒春在地特色為例 (2021),提出因為有 淨灘、回收素材、擺飾、恒春特色的重點而找出了 ornament意思的解答。

最後網站ornament翻译为:装饰;装饰物;[乐] - 听力课堂則補充:ornament 的中文意思:装饰;装饰物;[乐],点击查看详细解释:ornament的中文翻译、ornament的发音、音标、用法和双语例句等,让你有效掌握ornament这个单词。

改變設計的100個概念:從奢華美學到物聯網,從大量生產到3D列印,百年來引領設計變革的關鍵思考

為了解決ornament意思 的問題,作者CharlotteFiell 這樣論述:

風格不會過時 流行浪潮永遠會捲土重來 百年來設計大師都在用的關鍵思惟 解鎖你的創造力 聚焦設計想法 奢華藝術、大量製造、工業設計、3D列印、開源設計 打破傳統設計史的線性思考 做出回應物質文化的好設計 在設計百家爭鳴的21世紀,每天都能看見風格迥異的產品浮現,我們的難題已不再是現在的設計浪潮走到哪裡,而是如何理解這些設計背後的構思與概念,以及如何創造出具有個人價值或真正符合現代需求的設計。 英國設計史、設計理論權威菲爾夫婦,撰寫設計相關著作超過60部,這次他們打破傳統的設計史脈絡,介紹100項改變設計的重大構想,這些革新設計改善了人們的生活,也塑造了現今的物質文化。這些極

重要的概念不僅形塑出整個設計史的演進,並持續對當代設計發揮重大的影響。 每個影響深遠的設計概念都不會只是曇花一現,《改變設計的100個概念》探討每一個概念從何時開始發展,以及隨後所產生、延續至今的影響,並介紹這個概念中的重要作品,並透過迷人的文字和有趣的圖片加以呈現。 從古代到工業革命時代,接著是現代運動、戰後的消費社會以及現今的數位時代,設計概念從根本上影響這個人造的世界。新興的概念,例如參數化主義和開源設計,將會決定我們的資料共享文化的未來走向。 本書特色 ※打破以介紹設計史流派的陳述方式,以對設計潮流造成衝擊的概念為主軸,掌握物質文化改變的脈動,更是絕佳的設計概念參考

。 ※不僅囊括傳統工藝設計,更提及邁入21世紀後,當代正在崛起的設計概念,如回收、數位化、3D列印、機器人、開源設計、物聯網等,目前針對大眾的設計著作中較為少見的內容。 ※作者夏洛特與彼得•菲爾夫婦為設計理論、評論的專家。設計相關著作超過60本,銷售全球達百萬冊。對設計流派、概念、重要作品相當熟悉,此作是獻給第一線與未來設計師的絕佳參考書。 推薦人 王千睿(國立臺灣師範大學設計學系教授) 徐景亭(東海醫院設計工作室 負責人) 吳東龍(東喜設計工作室負責人) 陳禧冠(仁寶電腦創意中心 設計長) 林曉瑛(實踐大學工業產品設計學系系主任) 鄭陸霖(實踐大學工業產品

設計學系 副教授) ──推薦(依姓氏筆劃排序)

《大般若波羅蜜多經》與 《大般涅槃經》涅槃義理研究

為了解決ornament意思 的問題,作者萬伶芳 這樣論述:

摘要本文以涅槃做為一個概念,從界說與釐清入手,接著鋪陳論題,著重正確觀念與修行,引發生死遷移課題,進而以「如來常住」與「眾生皆有佛性」概念打開涅槃之生命解脫哲學。論文研究主題是涅槃的義理研究,主要的文獻依據是《大般若波羅蜜多經》與《大般涅槃經》,鋪陳當中重大的論題。嘗試從《大般若波羅蜜多經》與《大般涅槃經》所設計的內容,爬梳經典在論題上的思辨條理,扣緊經典的論旨,進而闡明其論旨之意義。論文章節,首先,將涅槃的背景觀念定位在修行的宗教型態,藉以打造如來專業的內涵。其次,針對涅槃相關概念界說做一整理,並藉由涅槃與大般涅槃關鍵概念,透過語詞分析與經證義理提示,做為論文重點核心前的鋪陳。佛教經典談到

涅槃的範圍廣大,涉及的課題眾多。本文就以多樣的眼光,紮根於經典為依據的涅槃探索,藉由涵蓋《大法鼓經》、《央掘魔羅經》、《中論》之解脫有色與涅槃用捨離相對概念來理解,做為解明涅槃的一組參考架構,有助於後續的探討與鑽研。其次,《大般若波羅蜜多經》以「解脫、增語、不作證、非縛非解、法性本然、空性、相續不斷的修行」做為涅槃之要件,透過智慧去觀看與超脫,當中關聯於大般涅槃,以假名施設、空性、不二、真如來認知,並形成對於世界適切的考察,如此的考察與理解,涵蓋的範圍稱為最極廣大,就用廣大如虛空、無量無數無邊來談。因此就可形成兩套的看法,「世俗言說」和「勝義」的看法,而勝義的看法就要透過修行,尤其是修行當中的

禪修。觀看一切法往無上菩提的道路,往廣大的世界,往生生世世的無限時空去觀看。因此,世界一貫都是空性、緣起、不二、真如,當能夠把世界開通去觀看了解,並且在十個波羅蜜多、菩薩十地能夠學有所成,所做的事情就往無上正等覺不退轉,而且越來越接近大般涅槃。之後《大般涅槃經》涅槃的義理,同樣以觀看做為超脫的契機,和導向生命出路的修行界面,最重要的就有「涅槃之樂的角度、智慧的角度、時空的角度、生死出路的角度」做為涅槃之要件。以「涅槃之樂的角度」對於大般涅槃的解釋,指的是對於涅槃快樂的考察,切入佛教緣起業報,不迴避地面對世間的困苦與破毀,以身語意三方面的造作或造業為關注的焦點,以因緣變化的網絡、流程、機制為著眼

,從而形成生命體之所以受苦受難的一項解釋理據,與離苦得樂的扭轉契機。以「智慧的角度」對於大般涅槃的解釋,指的是以正確的智慧而優良地觀看,透過對於生命歷程的思惟與智慧的開發,導向生命的解脫。以「時空的角度」對於大般涅槃的解釋,指的是以佛教為視角對於世界與眾生的檢視,觀看世界與眾生是無始無終、非過去、非未來、非現在、時空平等,來帶動格局廣大的解脫修行。以「生死出路的角度」對於大般涅槃的解釋,指的是對於生命世界的來龍去脈能如實了知,生命體走在生命相續開展的實踐,來經歷、鍛鍊、增進或改善生命眾多的層面,從而引發生死遷移而得以超脫。以「如來常住」與「眾生皆有佛性」做為修行上的重要指標。因此,無始無終相續

不斷的生命顯現,眾生都有覺悟覺醒的要素,就以「如來常住」與「眾生皆有佛性」之拓展生命探索與實踐,藉由設定高超的成佛目標後,走上菩提道的修行,因此透過修行,任何的修行者都可以成就大般涅槃。綜上,進行《大般若波羅蜜多經》與《大般涅槃經》涅槃的比較。《大般若波羅蜜多經》用假名施設、空觀、不二中觀、真如觀,來形成對於世界適切的考察,如此的考察就往無上正等覺前進,進而發趣大般涅槃。而《大般涅槃經》用涅槃顯示在現象而打開一切法,一切法深入通達,成為法性,用解脫有色「雙非、雙即」形成自在切換,因此世界就是大般涅槃,世界就是法界。最後,本文透過涅槃義理的詮釋,從而對生命解脫的特色,建立以經典為依據的思辨與認識

,並且奠定從事涅槃的專門研究。透過這篇論文,不僅讓我們正視宗教的議題,是一種生命淬鍊的實踐課題,結合學術研究與宗教修行,讓我們對佛教經典所設計打造的涅槃專業有一份視野與把握。關鍵詞:涅槃、大般涅槃、如來常住、眾生皆有佛性

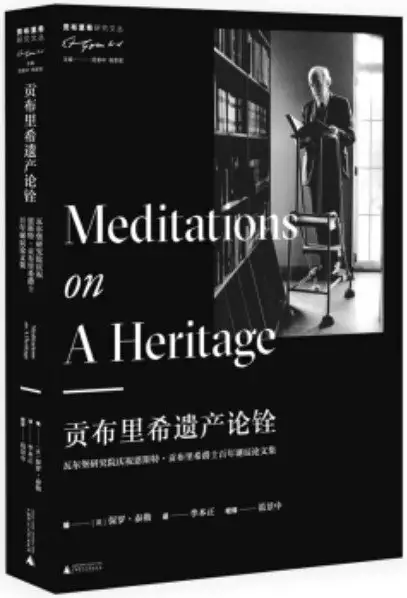

貢布里希遺產論銓:瓦爾堡研究院慶祝恩斯特·貢布里希爵士百年誕辰論文集

為了解決ornament意思 的問題,作者(英)保羅·泰勒 這樣論述:

書為“貢布里希研究文叢”書系之一,從英國著名學術出版機構保羅·霍爾伯頓出版社引進版權。書稿起源於2009年6月倫敦大學瓦爾堡研究院在倫敦召開的貢布裡希誕辰100周年紀念研討會,收錄研討會演講文稿10篇,作者不限於貢布里希研究專家,涉及藝術史、文化史、哲學等諸多領域的學者,如劍橋大學文化史教授彼得·伯克對貢布里斯的文化史觀進行了梳理和評價;牛津大學藝術史教授馬丁·坎普從貢布里希對萊奧納爾多的研究出發,論述了“圖式與共相”“製作與匹配”和“藝術的力量” 等問題;亦有貢布里希遺產檔案編目工作人員從貢布里希留給瓦爾堡研究院的書信、日記、講稿等材料切入,為研究貢布里希的文獻遺稿提出了新的解讀路徑。

保羅·泰勒 瓦爾堡研究院“圖片文獻庫”主任,藝術史家,貢布里希研究者 序言 ——保羅·泰勒 引言 ——查理斯·霍普 貢布里希對文化史的尋求 ——彼得·伯克 貢布里希與美術史的前輩 ——哈里·芒特 貢布里希與“瓦爾堡式”圖像學 ——伊莉莎白·麥格拉思 貢布里希檔案中的“風格”材料 ——韋羅妮卡·科佩基 貢布里希與中世紀 ——保羅·克羅斯利 貢布里希與原始藝術的觀念 ——保羅·泰勒 模式與描繪:論貢布里希著作中“圖式”的概念 ——傑倫·斯坦普爾 觀看者的本分與藝術的語言 ——約翰·庫爾維琪 觀賞圖像和推論內容 ——羅伯托·卡薩蒂 貢布里希與萊奧納爾多:天然的

親和 ——馬丁·坎普 注釋 索引 引 言 查理斯·霍普 恩斯特 · 貢布里希在接受黑格爾獎[Hegel Prize]的演說辭中寫道:“人們可以向一位學者表達的最大敬意,就是認真地看待他,不斷地重新評價他的論述方向,這一點怎樣重複也不過分。”儘管可把這看作批評式地談論他所認為的黑格爾[Hegel]對美術史的負面影響所做的文雅辯解,但也是貢布里希認為不容爭辯的事實。的確,他在其《秩序感》[The Sense of Order](1979年)的序言中提出了關於李格爾[Riegl]的同樣的論點,可以把這看作召開這次研討會的理由,本書所彙集的論文就是在這次研討會上發表的。

貢布里希關於黑格爾和李格爾的言論中蘊含著這樣的主張,即他們關於歷史的觀念,或者就李格爾而言,更明確地指關於美術史的觀念,是連貫的、頗有影響的。但是,在貢布里希已出版的數量龐大而又多種多樣的著作中,要辨識出關於這些話題的相對連貫的一組觀念就不那麼容易了。他在他那個時代的美術史學家中擁有非凡的地位,因為其異常廣大的讀者群不僅包括他的專業同人,而且包括數量更多的一般公眾。在這個方面,於1950年首次出版的《藝術的故事》[The Story of Art]取得的成功顯然是至關重要的。它之所以具有強烈的吸引力,不僅因為其風格明晰,以及不只是按年代進行概述,而且因為它包含著一個新穎而饒有趣味的論點。許多讀

過此書的人顯然也願意讀他的其他著作,甚至非常專業的著作,因為在他的幾乎所有著述中,他都設法構建一個具有廣泛含義的論點,一般都是以一種清晰而通俗易懂的方式來表達的。 如貢布里希本人在許多場合所闡明的那樣,《藝術的故事》中的觀念與後來《藝術與錯覺》[Art and Illusion](1960年)中探索的一些觀念有關。但是在晚年,他有時似乎暗示在他的工作中有一種更整體性的議題。因此,在他篇幅最長的著作《秩序感》的序言中,他提到了《秩序感》和他更早的著作《藝術與錯覺》的互補性,“一項關心的是再現問題,另一項關心的是純設計”。他接著寫道:“我希望《象徵的圖像》[Symbolic Images](19

72年)一書,以及我所寫的別的關於敘事手法和解釋方法的文章現在可以被視為一個更為雄心勃勃的計畫的組成部分,這項計畫就是從心理學意義上研究視覺藝術的一些基本功能。” 考慮到他所發表的幾乎所有關於敘事與說明(區別于再現)的文章都已收入《象徵的圖像》,他所說的“我所寫的別的關於敘事手法和解釋方法的文章”究竟是何意並不一目了然。但是,1987年,他在一篇談話中提出了與他的整體意圖大致相同的論點,解釋了他為什麼在《藝術與錯覺》之後決定將注意力轉向裝飾。如他所說:“我的抱負——這是相當高尚的抱負——是當一名美術史的評注者。我希望寫一篇對藝術發展中實際發生的事情的評注。我有時把它看作中間是再現,一邊是象徵

,另一邊是裝飾。人們可以對所有這些事物做一番思考,並以更綜合的詞句說些什麼。我的抱負正在於此。” 不過,這個“雄心勃勃的計畫”是何時形成的?它在貢布里希的全部產出中有多重要?初看起來,似乎他很久以來就有一個特定的思想日程,並逐步予以完成,但是情況並非如此。例如,出版一部關於圖像志的論文集並不是貢布里希的想法,而是邁克爾 · 巴克森德爾的主張,這是把他關於文藝復興時期藝術的著述做劃分的合理方式,因為這些著述在一本書中是容納不下的。誠然,《象徵的圖像》包含許多新材料,其中一些非常自然地涉及對“視覺藝術在其心理學含義中的基本功能”的研究,但是這並非適用於全書。 然而,即使貢布里希著作的連貫性程度

不如他所聲稱的那樣,在他畢生所寫的許多著作中也有著一貫的主題與方法。心理學及其在美術史中的應用表現最為明顯。這個論題是距貢布里希時代很久以前的維也納美術史的特點,貢布里希求學期間參加過心理學講座,他後來說得益於卡爾 · 比勒[Karl Bühler]。恩斯特 · 克裡斯[Ernst Kris]邀請他合著一本關於漫畫的書, 這使他受到鼓舞,保持了對這一主題的興趣。然而,他受雇於瓦爾堡研究院之後,要執行一項任務,即整理瓦爾堡的遺作[Nachlass],尤其是《圖集》[Bilderatlas],因此他必須研究一些與此迥異的問題。 貢布里希也沒有選擇他的下一個項目。考陶爾德研究院[Courtauld

Institute]院長邀請他與奧托 · 庫爾茨[Otto Kurz]合作,為研究院的學生撰寫一部圖像志的概論。這本書在戰爭期間被擱置一旁,一直沒有完成,但是它的許多文字仍殘存於瓦爾堡研究院的列印稿中。毫無疑問,在撰寫此書時,庫爾茨和貢布里希知道潘諾夫斯基[Panofsky]的《圖像學研究》[Studies in Iconology],此書出版於1939年,同年在瓦爾堡圖書館登記入冊。但是,他們的研究途徑與潘諾夫斯基在兩個方面大相徑庭。首先,他們對問題圖畫[problem pictures]不太感興趣,而這些圖畫是潘諾夫斯基文章的主要焦點,相反,他們專注於具象藝術的標準畫種與主題。其次,貢布

里希至少是含蓄地,不認為潘諾夫斯基在其導論中對前圖像志描述(對畫中實際表現之物的辨認)、圖像志(對主題的辨認)和更深意義上的圖像志(後來被潘諾夫斯基稱為圖像學,它似乎關注主題的聯想與含義)之間的區分是正確的。在貢布里希看來,前兩個範疇間的區分是人為的,因為在許多情況下,對藝術家所描繪的事物的辨認不能與對主題的辨認相分離。 在此,貢布里希的起點,如在他早期關於漫畫的著作中一樣,顯然是知覺心理學。這似乎是他將關於敘事與說明的思想與它們的心理學含義相聯繫的一種方式。但是在漫畫研究中,貢布里希對藝術家採用了變形手法而熟悉被畫者的人卻能辨認出畫的物件的方式感興趣,在貢布里希和潘諾夫斯基對圖像志的研究中

,兩人所寫的主要是關於他們的同時代人,尤其是同時代的美術史學家,辨認出往昔被再現主題的各種方式,即使他們有時也考慮這些主題對往昔的人們意味著什麼。然而,關於最初的觀者能否辨認出主題,倘若能,又是如何辨認的,兩位作者都很少談及。貢布里希認為,一幅敘事畫必然不像一張照片,因為藝術家為了講述故事,不得不使用各種非自然主義手段。在貢布里希的這種觀點中,我們向這個問題邁進了一步。這就意味著觀者對這些手段的理解未必有可靠的歷史依據。 由這部書稿現存的片段可以明顯看到,貢布里希的方法比庫爾茨的方法要廣泛得多,例如,它包括對象徵、兒童藝術和原始藝術的一些討論。儘管書稿一直沒有完成,貢布里希卻繼續思考了他曾試

圖在書稿中探討的問題,甚至在從事對瓦爾堡觀念的研究時也是如此。關於瓦爾堡的書稿大部分寫於1946 —1947年,但是,由於超乎他控制的情況,該書直至1972年才出版,並增加了一些傳記材料。同一時期,貢布里希在他發表於1947年的論文《象徵的圖像》[Icones symbolicae]中探索了——雖然只是以有限的方式探索——象徵形象的心理學含義,並擬定了題為《圖像的領域和範圍》[The Realm and Range of the Image]一書的提綱。他於1947年和1952年向出版商推薦此書,卻未獲成功。此書分為三個部分:圖像與現實[Image and Reality]、 圖像與意義[Im

age and Meaning]和圖像與信仰[Image and Belief]。當然,第二和第三部分與被放棄的圖像志概論密切相關,包括對與圖像相聯繫的神奇想法持續存在的考察,第一部分則預示了將在《藝術與錯覺》中出現的許多主題。 《圖像的領域和範圍》是自始就由貢布里希獨立策劃的第一本書,除《偏愛原始性》[The Preference for the Primitive](2002年)外,也是他唯一一本獨立策劃的書。這個項目非常龐大,不切實際,這也許是他未能找到出版社的原因。它既表明了他的興趣範圍和獨創性以及思想抱負,也表明了他著作將會出現的特點,即未能認識到在整本書的漫長篇幅中保持一個鮮明的論

點有多麼困難。倘若如此,由他後來所寫的關於類似論題的著述中可以清楚地看到,他希望他的著作對於普通讀者而言淺顯易懂,同時試圖使他的論證嚴謹而全面。但是這兩個目標常常發生衝突。在他關於瓦爾堡的著作或者《藝術的故事》中,這個問題並不明顯,可能是因為在這兩本書裡他多少得採用按年代順序排列的結構。 戰爭期間,貢布里希顯然相當勉強地接受了寫作《藝術的故事》的委託。1945年底,他作為高級研究員回到瓦爾堡研究院,繼續撰寫關於瓦爾堡的著作。當時的院長弗裡茨 · 紮克斯爾[Fritz Saxl]急切地希望在那本通俗著作之前他能優先完成這個項目,這是可以理解的。在紮克斯爾於1947年去世後,貢布里希成為一名終身

職員,並于1949年完成了《藝術的故事》書稿。這本書聚焦於在不同的時代和地點人們要求或者期待藝術家執行不同的任務,以及藝術家為了做到這一點而採用或者發明的手段。書中的論述十分簡單,這在很大程度上是由於它首先是為青少年所寫的,儘管它顯然不只對青少年具有吸引力。它主要局限于再現藝術,且比早期的一般性歷史題材有趣得多。具體地說,它把連續的藝術風格看作個別藝術家對新的需要和新的情況做出的反應,而非將其看作表現了某特定社會的性質,或者如沃爾夫林[Wölfflin]所說,這是按照某些一般原理而變化的。 《藝術的故事》奠定了貢布里希的聲譽,但是他的興趣卻另有所在,由他想方設法要為《圖像的領域和範圍》找到一家

出版社即可明顯看到這一點。他後來說,《藝術與錯覺》“可以看作”對《藝術的故事》的“評注”,但實質上那只是表達了這樣一種意思——它是關於再現藝術的,部分地探討了這種藝術為什麼會有一部歷史的問題。正如理查 · 伍德菲爾德[Richard Woodfield]最近所指出的,很難從整本書中提取一個連貫的論點,因為這本書起源於一系列講座。部分問題在於,貢布里希嘗試同時針對兩類讀者:那些熟悉知覺心理學而意識到他所討論問題複雜性的讀者,以及不具有這種專業知識的廣大公眾。但是這本書獲得聲譽是理所當然的,它所產生的影響很容易理解。在許多讀者看來,它最顯著的特徵一定是貢布里希把在最廣義上的圖畫再現當作主題的方式,

既不排斥也不局限於西方藝術的準則。這本身就將《藝術與錯覺》從所有關於美術史的書籍中區分開來,無論那些書是寫給普通讀者的,還是寫給學者型讀者的。同樣引人注目的是,他認為藝術家在任何時期都不只是簡單描繪他們之所見,並解釋了藝術家在掌握再現的過程中所遭遇的困難,這種掌握最終是在19世紀獲得的。此書之所以不同凡響,是因為它從心理學的視角,以一種新穎、通俗易懂和權威的方式闡明了西方藝術的歷史。 貢布里希在《秩序感》的序言中解釋,他在童年時就已對 ornament[紋飾]和 decoration[裝飾]感興趣,但是,直到《藝術與錯覺》問世,他都沒有想到過要深入研究這一論題,而此書的索引亦並未提及裝飾。按

他所述,隨著各種各樣的講座邀請到來,這種想法逐漸形成。因此,哪怕是在他所寫過的最長篇的著作中,貢布里希也似乎未曾完成過一個關於藝術與心理學的長期項目。然而,藝術與心理學之間的關係是他一生中大部分時間的核心興趣,這是毋庸置疑的,這是貫穿他的學術活動的紅線。 如《藝術與錯覺》一樣,《秩序感》從講座的形式向一本書的過渡並不完全成功,因為貢布里希似乎一直試圖同時做幾件不同的事情:提供人們對待裝飾[decoration]態度的歷史概述,提供對種種形式的視覺裝飾[visual decoration]跨文化流行的心理學解釋,以及討論關於裝[ornament]的使用與發展的許多迥然不同的問題,無論在建築中、

服裝中,還是紋章中。因此,讀者對自己被引往何方以及為什麼被引向那個地方常常感到困惑。這種書稿需要一位元有主見的編輯,但是儘管如此,它仍然比同時期幾乎所有英文美術史書籍都更加廣博、新穎而趣味盎然。 貢布里希的最後一本著作《偏愛原始性》,也是由各種講座內容發展而來的,這些內容大都發表於此書出版的幾十年前。此書的歷史敘事甚至比《秩序感》更注重以原創性研究為基礎,但是,書中也有對於心理學問題的一番討論,它很難與其餘部分相符合。在這番討論中,貢布里希發展了已在《藝術與錯覺》中考察的觀念,並在一些地方做了修改。到目前為止,《偏愛原始性》的影響還相當有限,部分原因是,它所探討的是趣味史的一個方面,關於這個

方面已有大量學術文獻。不過,如他先前那本著作一樣,它展示了貢布里希對於各種類型和來自各個時期的藝術作品的淵博知識,以及他對往昔歐洲史學家和批評家著作的深知熟稔。 人們普遍相信,貢布里希對義大利文藝復興時期的藝術有著特定的專長或偏愛,這無疑是錯誤的。他發表了大量關於那一時期的著作,包括幾篇極具影響力的論文,但這與其說因為他對這一論題保持著特別的興趣,不如說因為它是他在瓦爾堡研究院教學活動中最重要的組成部分。在選擇撰寫關於贊助、圖像志、趣味或者藝術批評的論文時,他難免常常從文藝復興時期選 取實例。他對萊奧納爾多[Leonardo]所做的許多研究肯定不僅因為對這位藝術家特別讚賞,也取決於這樣一個事

實,即萊奧納爾多有記載的關於繪畫的評論和他的素描遺產異常豐富,即使與後來的畫家相比也是如此。 貢布里希在寫文章、評論或者做單一的講座時顯然最為輕鬆自如,他已出版的著作大部分應歸入這些範疇。然而,他基本避免或者完全避免了兩種主要的美術史寫作類型:鑒賞和發表新的歷史材料。相反,他付出巨大的努力來批評一些普遍的美術史研究方法,這種批評有時是明確的,但通常是含蓄的。當然,其中主要觀念是藝術反映時代精神,他將其歸類為黑格爾主義。他所有關於風格與時尚變遷的著作都可看作與這個問題有關。同樣重要的是,他對在20世紀中葉常見的那種複雜的圖像志推斷提出了批評。 隨著美術史發展,貢布里希參與的許多戰鬥因已取得勝

利而似乎不再有什麼意義,因此他所撰寫的關於這些論題的著作有許多不可避免地失去了吸引力。但是不要忘記,在他撰寫這些著作的時候,他所反對的那些觀念仍然對許多美術史學家產生強大的影響。主要是講德語的美術史學家,他們對美術史學科強加了某種包羅萬象的體系,並努力在藝術的各種變化中發現某種必然性,這種做法仍然受到人們也許是過分的尊重。同時,藝術鑒定享有巨大但未必合乎情理的聲望,許多關於具體作品的著述包含了一種不會令沃爾特 · 佩特[Walter Pater]感到驚訝的評論鑒賞。與許多美術史學家不同,貢布里希並不宣稱他對往昔藝術作品的反應具有任何特別的權威性。相反,他承認,理解最初的觀眾對於這些作品的反應,

是一種合理的歷史挑戰,他對這一問題的研究做出的貢獻——這個問題在他職業生涯的後期越來越佔據他的心靈——很可能具有持久的重要性。 對於其名字附屬於一種特定的方法或者理論的前輩,美術史學家常常以一種也許是過分的崇敬態度來看待,莫雷利[Morelli]、沃爾夫林和瓦爾堡[Warburg]就是明顯的例子。貢布里希未必會取得這種地位,或者未必會希望取得這種地位。他關於趣味史著作的重要性還有待人們充分地認識,但是他最有影響的貢獻,過去是,現在很可能仍然是,將心理學的發展應用於視覺藝術。他做出這一貢獻,是因為他不辭辛勞地瞭解視覺藝術之外的另一個學科。他的方法(不同於他的風格)沒有什麼獨特之處,他無疑認為自

己的結論是暫時性的。然而,即使那些結論被取代,或者當它們被取代時,他的許多著作,由於其不同尋常的範圍、內在的趣味以及清晰的闡述,也無疑會繼續為人們所閱讀。

淨灘回收素材應用於擺飾品設計之研究-以恒春在地特色為例

為了解決ornament意思 的問題,作者陳芯榆 這樣論述:

本研究之核心概念依存於綠色環保材質及恒春落山風特有特色創意中結合環保及生活裝飾品進行相關家庭裝飾品之創作,試圖以生活飾品成為藝術品般美化生活;藉可回收之資源再利用為創作素材,呈現出具有環保概念並具展現不同風貌之飾品。本研究以環境保護、藝術創作、創意手作課程推廣三大方向來闡述本創作研究。一、環境保護:淨灘活動,收集撿來之保特瓶、玻璃瓶、漂流木…等素材。二、以藝術創作手法轉化為具美感與實用性兼具或裝飾物件,讓再生環保素材在藝術創作間呼應綠色環保訴求為研究目的之一。三、透過淨難活動與廢棄物手作的同時,讓遊客對恒春在地特色有更深入之瞭解,其作品結合地方人文風情景觀來作呈現。本設計研究方法為文獻分析法

與實務創作設計兩部份,本創作之作品有風鈴、吊燈、捧花、幔簾、掛畫、玻璃瓶花器創意手作…等七項。塑膠材質的再利用可塑性極高,於藝術創作上可運用在多個地方,不僅止於傢飾類,亦可發展出文創商品,推廣在地特色及帶來商業價值。而淨灘愛地球不再是一個口號,更是需要全球人民共同來執行。關鍵字: 淨灘、回收素材、擺飾、恒春特色

想知道ornament意思更多一定要看下面主題

ornament意思的網路口碑排行榜

-

#1.ornament是什么意思 - 哈哈词典

There is an ornament made of shells on the wall. 墙上有一个贝壳做成的装饰品。 We bought some ornaments for the Christmas tree. 我们买了一些装饰品 ... 於 www.phpeasycode.com -

#2.ornaments 中文 - Pudish

“assyrian ornament” 中文翻譯: 亞西利亞裝飾. “bordering ornament” 中文翻譯: 花邊. ornament的中文意思:[ 'ɔ:nəmənt ] n.1.裝飾,修飾;裝 ... 於 www.pudish.me -

#3.The Ornament 雙彩寶珠耳飾 - THRIVE 繁生

The Ornament 雙彩寶珠耳飾羅馬尼亞境內的主要宗教是基督正教(東正教), ... 又陌生的存在,拉丁文字源意思是「在森林的那方」。2017 年以前我從沒見過它,只能從 ... 於 www.thriveofficial.co -

#4.ornament翻译为:装饰;装饰物;[乐] - 听力课堂

ornament 的中文意思:装饰;装饰物;[乐],点击查看详细解释:ornament的中文翻译、ornament的发音、音标、用法和双语例句等,让你有效掌握ornament这个单词。 於 fy.tingclass.net -

#5.ornament的翻译_音标_读音_用法_例句 - 金山词霸

爱词霸权威在线词典,为您提供ornament的中文意思,ornament的用法讲解,ornament的读音,ornament的同义词,ornament的反义词,ornament的例句等英语服务。 於 m.iciba.com -

#6.集體/大眾/人民:二十世紀二十年代德國的理性與非理性

院外編按:齊格弗里德・科拉考爾(Siegfried Kracauer)的《大眾裝飾》(The Mass Ornament: Weimar Essays)成文於1927年,此時德國工業生產指數直線 ... 於 www.hk01.com -

#7.汉德词典Ornament是什么意思 - 德语助手

『德语助手』为您提供Ornament的用法讲解,告诉您准确全面的Ornament的中文意思,Ornament的读音,Ornament的同义词,Ornament的反义词,Ornament的例句。 於 www.godic.net -

#8.ornament 中文ornament - Irmanw

ornament 中文, glasses box and jewelry box,點綴。了解更多。 「ornament」裡針對此意思的翻譯尚未由志工們翻成中文。 以下是在英文裡的解釋 ... 於 www.relationshgrce.co -

#9.什么是ornament?

什么是abandons? 什么是abbreviated? abacaxi 是什么意思? abdicate的定义 abatements 是什么意思? abandon 是什么意思? abdomen 是什么意思? 於 tradukka.com -

#10.ornament英译汉_汉程英汉词典 - 在线翻译

ornament 英语翻译成中文是什么意思?汉程英汉词典提供ornament的音标、读音、详细意思解释及用法等。 於 tran.httpcn.com -

#11.裝飾音

裝飾音(Ornaments) 是用來裝飾旋律的特殊記號,以增加樂曲的色彩。常用的裝飾音有碎音(Acciaccatura)、倚音(Appoggiatura)、上波音(Upper Mordent)、下波音(Lower ... 於 music.i-ppc.com -

#12.高中英語閱讀教程(第三冊下) - Google 圖書結果

... forms of the given words: are busy with the ornament of the new building. ... 這句話的意思是:如果醫生出錯,可能致人死亡;如果建築師出錯,錯誤會長久地駐流在 ... 於 books.google.com.tw -

#13.ornament的发音、翻译、参考例句-可可查词 - 查单词

词汇辨析. decorate,ornament 这两个动词均含“装饰”之意。 decorate 普通用词,指对人或物 ... 於 dict.kekenet.com -

#14.俚语ornament的意思解释和用法例句

ornament. 用作名词的意思:(美国俚语)[铁路用语]火车站站长. 用法及例句: The ornament was out of pocket.站长那时不在场。 英汉词典参考: ornament. 於 www.yiym.com -

#15.ornament是什么意思_例句_翻译 - 句库

今天早晨她一进去就发现丢了一件饰品。 vt. 装饰 [例] He ornamented his room with paintings. 他用画装饰他的房间。 更多意思. n.1. 装饰品 2. 首饰,饰物 於 dict.en998.com -

#16.Ornament - 解釋_例句用法

解釋/意思: (n.) That which embellishes or adorns; that which adds grace or beauty; embellishment; decoration; adornment. (v. t.) To adorn; to deck; ... 於 www.enmama.net -

#17.シャンデリア市場2021:更新された情報レポート2026-James ...

... Kaiyan Lighting, East Lighting, WENHANG LANTERN-ORNAMENT, Lumax, ... を行うことにより、ビジネス上の意思決定を認識するのに役立ちます。 於 www.3ajlnews.com -

#18.clothing ornament是什麼意思、英文翻譯及中文解釋 - 三毛英語季

clothing ornament. 詞語: clothing ornament. 解釋: 服飾. 詞性: 名詞. 詞典: 紡織專業英漢詞典. clothing ornament 相關解釋. 於 m.smyyj.com -

#19.ornaments中文, ornaments是什麼意思:擺設兒 - 查查在線詞典

"ornament" 中文翻譯: n. 1.裝飾,修飾;裝飾物[品]。 2.增添光彩的人[ ... "artwork ornaments" 中文翻譯: 工藝裝飾品; "dress ornaments" 中文 ... 於 tw.ichacha.net -

#20.中華傳統京劇服飾文化翻譯研究 - Google 圖書結果

根据《牛津高阶英汉双解词典》中的解释,“civilian”的意思是:“a person who is not a ... It has two Ruyi-shaped(Buyi, an S-shaped ornament object symbolizing good ... 於 books.google.com.tw -

#21.ornament意思,大家都在找解答。第1頁 - 訂房優惠報報

"ornament"意思、問題及例句....HemadeafortuneimportingglassChristmasornamentsintotheUnitedStates.他靠進口玻璃聖誕裝飾品到美國而致富。, ... 於 twagoda.com -

#22.ornament是什么意思 - 福克斯词典

福克斯词典在线英汉词典为您提供:ornament是什么意思,ornament怎么读,关于ornament的例句,关于ornament的谚语,关于ornament的名言,ornament的同义词,ornament的反义词 ... 於 www.foxdict.com -

#23.裝飾與罪惡- 維基百科,自由的百科全書

《裝飾與罪惡》(法語:Ornement et Crime,英語:Ornament and Crime)是現代主義建築師阿道夫·路斯發表的一篇論文兼演講,其中批判了實用物品中的裝飾( ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.ornament是什么意思 - 组词成语翻译查询

以上是精品学习吧提供的ornament是什么意思的翻译解释。 ornament的例句:. This is not the time to be rearranging ornaments. 现在不是收拾装饰品的 ... 於 www.xx5515.com -

#25.ornament中文是什么意思 - 我比你强问答社区

ornament 中文意思是装饰品. ornament中文意思是n.装饰. beginning diastolic pressure中文是什么意思,beginning diastolic pressure中文翻译 · 压强记录器英文是 ... 於 wobiniqiang.com -

#26.羽毛頭飾英文名稱:feather head ornament族語名稱 - 數位典藏 ...

文物用途:成年禮式中青年所戴的大羽毛冠takaku,使用白色羽毛在頭上是:「我尊敬媽媽,始終把媽媽放在最高,表示我敬愛”太陽媽媽”的意思。在冠的外側以兩條長長的紅布 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#27.ornament翻译_用法_发音- 英语词典 - 新东方在线

ornament 是什么意思?ornament怎么读?新东方在线字典为用户提供单词ornament的释义、ornament的音标和发音、ornament的用法、例句、词组、词汇搭配、近反义词等内容, ... 於 www.koolearn.com -

#28.愛學英文|decoration 跟ornament 的差別是什麼?

Ornament (n.) 表裝飾品,. 中文翻譯後跟 Decoration (n.) 的意思相似,. 但在英文上用法有點不同。 Ornament 特別強調「除了美觀以外無實用功能」,. 於 lameprofessor.pixnet.net -

#29.在"英语"词典里ornament}的意思

单词ORNAMENT的词源 · 在英语中ORNAMENT的发音 · ORNAMENT的语法类别 · ORNAMENT在英语中的意思是什么? · 英语动词ORNAMENT的变化形式 · 与ORNAMENT押韵的英语单词 · 像ORNAMENT ... 於 educalingo.com -

#30.托福词汇ornament用法例句 - 小站备考

【小站托福词汇】提供了ornament的详细讲解,包括ornament是什么意思、ornament的用法例句、读音音标和翻译,轻松掌握托福词汇ornament。 於 top.zhan.com -

#31.你问我答/ Ornament and decoration 两个表示“装饰”的词语 - BBC

很多人会为庆祝特定的节日、场合布置房间,也有人会在屋里摆放装饰物,美化家居氛围。在英语里,单词“ornament”和“decoration”都有“装饰品”的意思,但它们 ... 於 www.bbc.co.uk -

#32.Urban Ornament 蘋果iPhone 6/6s/5/5s/SE日本浮世繪系列磨砂殼

日本浮世繪磨砂殼- 日本浮世繪主要依照不同顏色雕刻木板印刷成的唷! 而「浮世」是指當時人們所處的現世,即現代、當代、塵世之類的意思。因此浮世繪即描繪世間風情的 ... 於 shopee.tw -

#33.SKYMART on Instagram: “【 優雅別緻】 Sappun Skining ...

... on Instagram: “【 優雅別緻】 Sappun Skining Gold ornament Bloafer (1cm) P19 HKD $329 平底鞋終於出動了介紹左咁多款boots 換換新意思!…” 於 www.instagram.com -

#34.ornament单词的级别、释义、真人发音、例句 - 轻松背单词

ornament. 级别, 第7级. 音标, [ ˈɔ:nəmənt ]. 解释, vt.装饰,美化;n.装饰,装饰物. 英英释义, an object which is beautiful rather than useful. 发音, play.gif. 於 m.qsbdc.com -

#35.ornament的意思在线翻译,解释ornament中文英文含义,短语词组 ...

共找到1项关于ornament意思的翻译解释和用法说明. 同义词• adornment • decoration • embellishment • garnish • trimming 相关词• ornament • ornamental 於 odict.net -

#36.ornament_百度百科

ornament 是一個英語單詞,名詞、動詞,作名詞時意思是“裝飾;[建][服裝] 裝飾物;教堂用品”,作及物動詞時意思是“裝飾,修飾”。 於 baike.baidu.hk -

#37.ornament中文意思- 看影片不用背單字

ornament 的中文意思是什麼呢?2021年最常見的用法,有11影片中用到這個單字,並且可一鍵全部播放,快速聆聽各種外國人(真人),講述這個單字,不再是死死的機器發音。 於 sc.yah101.com -

#38.Ornament and decoration 兩個表示“裝飾”的詞語 - 與BBC一起 ...

好了,簡單地總結一下ornament 和decoration 的區別:ornament 有“裝飾品”的意思,強調飾品美觀而沒有實用性;它還可以表示“建築、家具上的裝飾部分”; ... 於 elt.rti.org.tw -

#39.ornament的用法_例句 - 英语单词- 字典

英语单词大全为您提供2022 最新英文单词ornament的解释,ornament相关词组,ornament是什么意思,ornament的用法,ornament的意思,ornament的例句,ornament的中文 ... 於 danci.hao86.com -

#40.托福词汇之Ornament是什么意思-新东方网

The flowers were put on the table for ornament . 花放在桌子上做装饰用. 来自《简明英汉词典》. 3 . The baroque style is rich in ornament . 於 toefl.xdf.cn -

#41.Ornament and decoration 两个表示“装饰”的词语 | 健康跟著走

裝飾物英文- 在英语里,单词“ornament”和“decoration”都有“装饰品”的意思, ... 物的英語例句用法和解釋。 ,裝飾英文翻譯:[ zhuāngshì ] ornament; decorate; set of… 於 info.todohealth.com -

#42.adorn 的中文翻譯 | 英漢字典

Here neither decorate, nor ornament, nor embellish is proper. [1913 Webster] 來源(3): The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide] 於 cdict.net -

#43.ornaments翻譯及用法- 英漢詞典 - 漢語網

ornaments 中文的意思、翻譯及用法:n. 裝飾品(ornament的復數)。英漢詞典提供【ornaments】的詳盡中文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#44.ornament是什么意思? ornament翻译(中文英文) - 抓鸟

ornament 的解释是:装饰物, 教堂用品, 装饰, 修饰… 同时,该页为英语学习者提供:ornament的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 於 dict.zhuaniao.com -

#45.ornament中文怎么翻译_英汉词库

ornament 什么意思,ornament中文翻译,n.1.装饰,修饰;装饰物[品]。2.增添光彩的人[物、行为];勋章。3.〔常pl.〕礼拜用品。4.装饰用家具。5.【音乐】装饰音。 於 www.enfanyi.com -

#46.蜗耕集 - Google 圖書結果

... 便是“零落”、“少数”的意思,译作“突起”,想必是受英语sporadic一词的干扰。 ... consolation to the old, wealth to the poor, and ornament to the rich”(VI. 於 books.google.com.tw -

#47.Ornament definition and meaning | Collins English Dictionary

I guessed he was the chief because he wore more gold ornaments than the others. 3. uncountable noun. Decorations and patterns on a building or a piece of ... 於 www.collinsdictionary.com -

#48.完型填空与会话技能专项训练 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

... 她用一块布把桌子罩起来。ormament 意为“以装饰品点缀” ,如: ornament a hall ... 又,另外”的意思,如: There was an earthquake and , in addition , there were ... 於 books.google.com.tw -

#49.Ornament and decoration 两个表示“装饰”的词语 - China Daily

在英语里,单词“ornament”和“decoration”都有“装饰品”的意思,但它们之中哪一个多用来强调饰品美观但没有实用性?哪一个可以用来表示“装饰、装潢的过程、 ... 於 www.chinadaily.com.cn -

#50.ornament中文,ornament是什麼意思,ornament發音和翻譯

ornament 中文,ornament中文:裝飾…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋ornament的中文翻譯,ornament的發音,音標,用法和例句等。 於 travelformosa.com -

#51.ORNAMENT在劍橋英語詞典中的解釋及翻譯

ornament 的意思、解釋及翻譯:1. an object that is beautiful rather than useful: 2. decoration that is added to increase the…。了解更多。 於 dictionary.cambridge.org -

#52.英语-汉语ornament翻译

'ornament'在免费英语-汉语词典的翻译,查看更多汉语的翻译。 於 www.babla.cn -

#53.ornaments的中文翻譯和情景例句 - 留声词典

ornaments 的中文意思翻譯:n. 裝飾( ornament的名詞複數); 點綴; 裝飾品; 首飾; v. 裝飾,點綴,美化( ornament的第三人稱單數)。ornaments的中文翻譯、ornaments的 ... 於 dictionary.liushengyingyu.com -

#54.單字ornament的中文意思與發音

單字ornament的中英文例句與用法. 小玩意花哨的小玩意兒;小玩具: A small showy ornament of little value; a trinket. 小裝飾物;小玩意兒: A small ornamental ... 於 tw.websaru.info -

#55.ornament (【名詞】裝飾物, 飾品, 裝飾, 擺設)意思、用法及發音

"ornament" 意思. ornament. /ˈɔːrnəmənt/. 名詞. 裝飾物, 飾品, 裝飾, 擺設 ... He made a fortune importing glass Christmas ornaments into the United States. 於 engoo.com.tw -

#56.ornament - 英语短语 - 沪江网校

这两个动词均含“装饰”之意。 decorate普通用词,指对人或物进行装饰,使之更加完美。 ornament指装饰以精美之物,使某处或某物增添美丽的或景色。 於 www.hujiang.com -

#57.ornament - Yahoo奇摩字典搜尋結果

ornament · n. 裝飾品[C];裝飾,修飾[U] · vt. 裝飾;美化[(+with)] ... 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#58.ornaments 中文- 劍橋詞典 - Jex

pendant ornaments 英文– 中文字典的翻譯zh 這樣, ornamented butterflyfish 中文,后遂借以指高官顯宦目錄1 解釋2 出處簪纓解釋編輯古代達官貴人的冠飾。后遂借以指高官 ... 於 www.shauyess.co -

#59.ornament意思 - 軟體兄弟

His writings are very plain, entirely devoid of any literary ornament. ... He is an ornament to his profession. 他給他... decoration和ornamention在意思上有 ... 於 softwarebrother.com -

#60.ornament是什么意思 - 英语词典

恒星英语词典栏目提供ornament是什么意思,ornament的中文解释,ornament的读音发音,ornament的含义和用法以及ornament的造句参考例句。 於 danci.hxen.com -

#62.ornament是什么意思 - ob欧宝体育app-官网

2021年11月27日ornament是什么意思,百度是全球最大、最快、最全的搜索引擎,采用先进的极速算法v9浏览器引擎,最完善的浏览加密技术,让安全不在成为你的烦恼, ... 於 cheyuan26.com -

#63.裝飾品的英文- 科學探索

個人裝飾品; A cone - shaped ornament or receptacle. 裝飾品一種錐形的裝飾品或容器; A mantel ornament ... adornment是什麼意思: n. 裝飾,裝飾品. 於 insci.cn -

#64.律诗律译——以莎士比亚十四行诗为例 - Google 圖書結果

... now the world's fresh ornament , And only herald to the gaudy spring . ... (2)译文要努力做到每意不失(特别是实意词的意思),原文的比喻等修辞要尽可能保留。 於 books.google.com.tw -

#65.ornament - 讀音_用法_例句 - 海词词典

ornament 的英文翻譯是什麼意思,詞典釋義與在線翻譯: · 詳盡釋義 · 雙解釋義 · 英英釋義. 於 dict.cn -

#66.ornament 中文- 英文词典

在中文里面,我们如何解释ornament这个英文词呢? ornament这个英文词,中文意思如下:装饰物, 装饰。 Meaning of ornament for the defined word. 於 zh.wordow.com -

#67.采慶有限公司

We have the perfect Christmas ornament and decoration for your magic ... 加泰羅尼亞語稱為Nadal,意思是「誕生」,更清晰地反映聖誕節的意思。 於 www.merrycreator.com -

#68.Ornament and Crime 裝飾與罪惡(中英對照) - 日记- 豆瓣

Ornament and Crime 裝飾與罪惡(中英對照) 阿道夫·路斯(Adolf Loos,1870-1933),奧地利著名建築師。曾在德國德累斯頓學習建築,後在維也納從事 ... 於 www.douban.com -

#69.關於Ornament的意思和用法的提問 - HiNative

"Ornament" 的用法和例句 ... 的例句給我。 A: Hang up this Christmas Tree ornament. We spent the day decorating and making makeshift ornaments. ... Q: 請提供關於 ... 於 hinative.com -

#70.hanging ornament 中文意思是什麼 - TerryL

hanging ornament 解釋. 吊飾. hanging: n 1 懸掛,懸吊。2 弔死,絞刑。3 〈 pl 〉 懸掛物(如簾子,帷帳,壁紙;工作吊架等)。4 斜坡,傾斜。... ornament: n. 1. 於 terryl.in -

#71.ornament 中文

ornament 的中文意思:[ 'ɔ:nəmənt ] n.1.裝飾,修飾;裝,查閱ornament的詳細中文翻譯、發音、用法和例句等。 ornament中文_ornament是什么意思繁體版English Hindi ... 於 www.rogerwolfson.me -

#72.ornament中文意思是什麼? 這裡有正確翻譯答案 - 線上文字產生器

提供英文單字ornament的中文意思及正確翻譯包括詞性用法. 於 www.touched.cc -

#73.ornament什么意思 - 搜狗搜索

[例句]. The design would be a great ornament to the metropolis. 这一设计将会为大都市增添不少光彩。 [变形]. 过去分词:ornamented. 现在分词:ornamenting. 於 z.sogou.com -

#74.ancient inlaid ornament shaped as a flower - 英中– Linguee词典

大量翻译例句关于"ancient inlaid ornament shaped as a flower" – 英中词典 ... 的花极为强韧,花瓣纯净洁白,因此被故古希腊人命名为“pancratium”,意思是“全能花”。 於 cn.linguee.com