word版面設定預設值的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鈴木眞里子寫的 Word時短術|用5分鐘搞定一天的文書工作 和松上純一郎的 PowerPoint必勝簡報 原則154:「提案型」╳「分析型」兩大類簡報一次攻克!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北市立松山高級工農職業學校96學年度第一學期期末考試卷也說明:Windows要開啟和關閉「中文輸入法」,其預設值為按下那一組按鍵? ... (A)在母片中設定(B)更換色彩配置 (C)插入新投影片 (D)更改版面配置.

這兩本書分別來自碁峰 和悅知文化所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 林品章、黃文宗所指導 侯純純的 華文編排設計元素之閱讀舒適性研究 (2019),提出word版面設定預設值關鍵因素是什麼,來自於華文文字編排設計、行距、字體、字級、審美實驗、閱讀舒適性。

而第二篇論文國立臺灣大學 哲學研究所 蔡耀明所指導 陳平坤的 僧肇與吉藏的實相哲學 (2009),提出因為有 實相、真如、中道、假名、二諦、二智、緣起、性空、般若、涅槃的重點而找出了 word版面設定預設值的解答。

最後網站[資訊] 瞬間把Word設定回復成預設狀態! - Alxt::艾洛斯特則補充:其實只要簡單的一個動作,就可以讓Word介面恢復原始的設定值! ... 1. 首先請將Word程式關閉,然後按下【開始】功能表,選擇【執行】。 2. 出現「執行」對話盒後,在「開啟」 ...

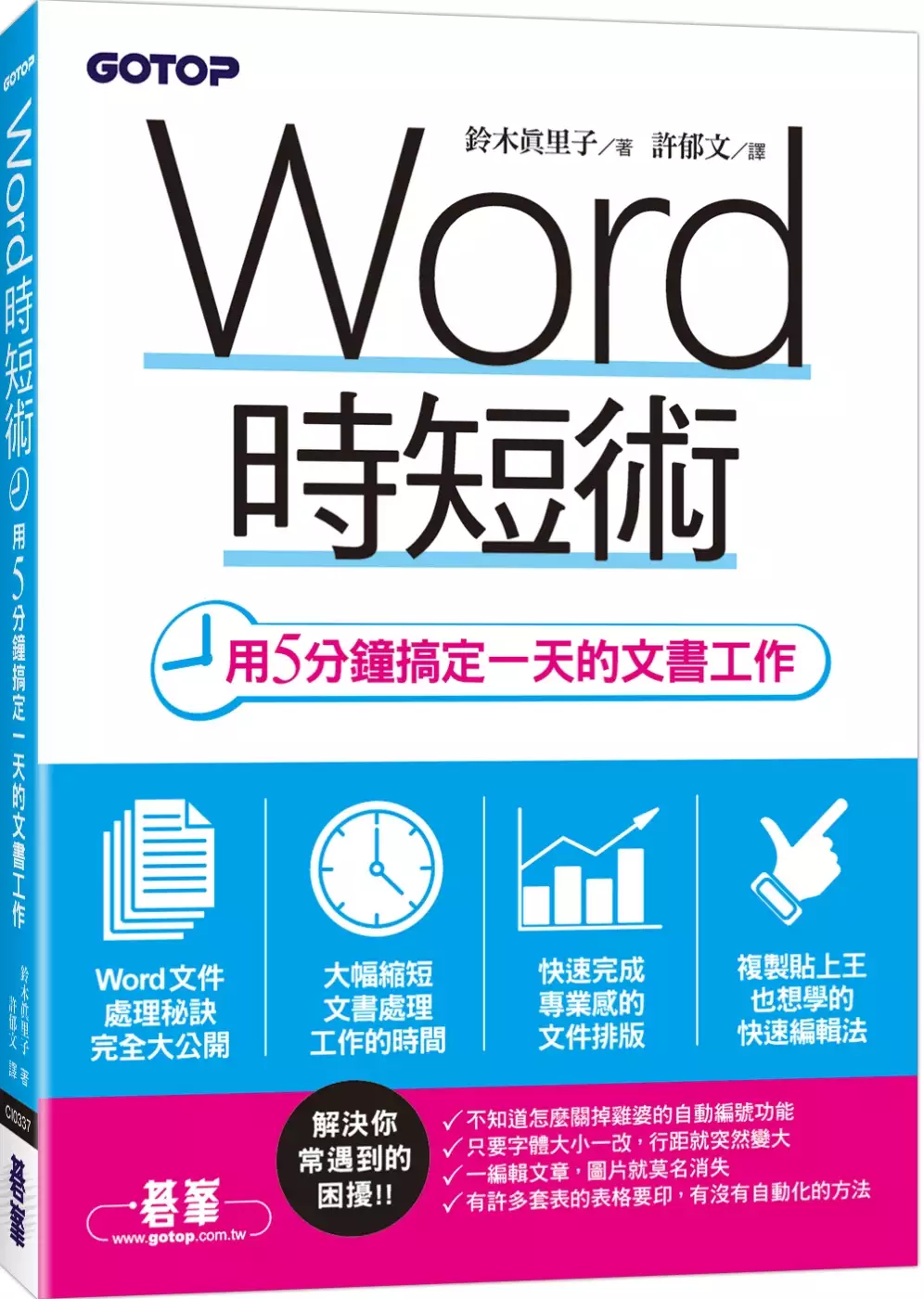

Word時短術|用5分鐘搞定一天的文書工作

為了解決word版面設定預設值 的問題,作者鈴木眞里子 這樣論述:

對於上班族來說,Word可以說是柴米油鹽醬醋茶般的必要存在。但是,除了把它當成處理文書檔案的工具之外,如果能夠稍微多了解一點技巧,就能大幅節省你跟Word搏鬥的時間。本書介紹許多聰明使用Word的技巧與竅門,幫助你更快速輕鬆地完成文書工作,節省大量的時間。 解決你常遇到的困擾 不知道怎麼關掉雞婆的自動編號功能 只要字體大小一改,行距就突然變大 一編輯文章,圖片就莫名消失 有許多套表的表格要印,有沒有自動化的方法 不讓多餘的功能浪費你的時間 Word的原廠設定未必適合你,原廠自認為貼心的功能也未必好用。與其每次手動改,直接調整預設值,省時又

省心 只會一指神功就只能認命慢慢打嗎? 善加利用Word內建的快速輸入功能,就算只會一指神功,也能快速完成輸入工作 複製貼上王也想學的快速編輯法 複製貼上毫無疑問是現代最偉大的功能。但好還可以更好,本書還有更多花式手法,幫助你快上加快 快速插入,隨心所欲放置圖片和插圖 在Word裏頭插入圖片很麻煩,限制很多。看過本書,你就不會這樣想了。 Word表格製作終極用法 製作不規則的表格,不透過Excel也能進行簡單的加總 更多精采技法 半張紙都不浪費的超省紙列印法 快速完成專業感的文件排版 使用「合併列印」快速搞定套表工作 活用大綱、註解

功能輕鬆搞定長文件

華文編排設計元素之閱讀舒適性研究

為了解決word版面設定預設值 的問題,作者侯純純 這樣論述:

「閱讀」是一個複雜的心智活動,而編排設計的根本任務之一則是將作者所欲傳達的內容透過文字編排設計呈現出來,使讀者容易閱讀與接收訊息。根據研究者的觀察發現,經常可見圖像表現極為傑出的編排設計,但在文字編排表現卻不佳的例子,例如過小的字級、過大的行距以及過度花俏的字體。為了設計而設計的過度編排傾向,似乎忽略了閱讀本質「看」的行為。由於編排設計之根本目的就是文字的閱讀性,因此觀察近30年台灣華文文字編排設計的相關研究,是呈現豐富的閱讀機能性研究成果,但是基本的機能滿足後,研究者認為讀者還需要更高的視覺滿足。基於上述動機,本研究從文獻探討著手,以相關研究成果建構閱讀機能面的編排元素最佳化條件,再以藝術

心理學的角度及美學實驗方式為基準,進行實驗設計及刺激物紙卡樣本製作,並分兩階段完成研究。第一階段為單因子的受測者內實驗設計,分別以行距、字體及字級為自變數,並將不同教育背景之受測者做為控制變數,依變數則為閱讀舒適性排序以及評量,成果用於建構下階段實驗之基礎。第二階段為3x4二因子實驗設計,系根據第一階段之成果,進行受測者內實驗設計,其結果再與閱讀機能等理性面相關文獻進行交叉比較,進一步了解受測者的閱讀舒適性與評量表現的差異及原因。針對內文編排元素之研究結果顯示:(1)透過文獻探討歸納出較佳閱讀機能的建議,分別為行距設定介於150%~200%之間,字體以襯線(Serif)字體的細明體字較佳,字級

則會根據載體及讀者的生理差異,介於1.5pt~14pt之間。(2)閱讀機能不完全等於閱讀舒適性,整體來說行距的普遍性最為一致,約在200%的比例;字級的部分實驗結果是11pt~13pt;至於字體的部分產生比較大的歧異性,襯線(Serif)的字體有較佳的閱讀機能,而無襯線(Sans-Serif)的字體有較佳的閱讀舒適性。(3)透過兩階段交互比較,最適合內文編排的元素規範,以行距200%比例,無襯線字體最佳;若細體字則字級為11~12pt最佳能夠滿足最基本的「閱讀舒適」的感受。站在最單純的閱讀舒適性來看,看的舒服順眼就能夠滿足最基本的「美」的感受。因此,進行一般書籍內文編排設計時,設計師應從讀者的

角度考量閱讀舒適性偏好,以「設計」做為平衡的工具,在專業與大眾之間,以閱讀舒適的共通性與普遍性來進行有設計感的內文編排設計。本研究結果可做為設計相關產業的參考及未來深入研究的基礎。

PowerPoint必勝簡報 原則154:「提案型」╳「分析型」兩大類簡報一次攻克!

為了解決word版面設定預設值 的問題,作者松上純一郎 這樣論述:

傳說中的「戰略型簡報製作」人氣講座,首度書籍化! 4大步驟,釐清並設定目的 12大流程,製作邏輯縝密的簡報 3大重點,打造精準說服力 【迴響不斷!甫上市,一週之內立即再版!】 高效率PDCA!職場即戰力 「資料整理」與「簡報製作」一次完成! 公司不會教的,「精準的資料」整理方法! 特別推薦給:業務營運、商品企劃、市場行銷、公共關係、財務預算、行政管理…等專業人員。 明明是很棒的企劃,卻因為內容太難懂,導致提案無法過關…… 透過確認目標、定義問題、解決問題的PDCA過程, 就能製作出「讓人採取行動」、「能獨立閱讀」、「迅速完成」的簡報

。 ☆ 公司不會教的事,從頭到尾全部公開!──簡報製作的邏輯、事前準備、實際製作、簡報技法,以及成果如何對客戶呈現。 ☆ 善用3W1H,定義出「讓人採取行動」的資料與簡報故事線。 ☆ 「痛點」、「競爭分析」、「解決方案」以及「商業模式」一應俱全,切中要點! ☆ 運用價值鏈分析、麥肯錫7S模型、 3C分析、行銷4P模型等商業框架,釐清簡報型式,進而篩選資料。 ☆ 制訂統一格式與流程,即使跨部門合作,也能迅速完成不出錯。 4大步驟,釐清並設定資料目的 ①分析「接收訊息的對方」 ②設定「希望對方採取的行動」 ③分析「對方眼中的自己」 ④決定「要傳

遞的內容」 12大流程,製作邏輯慎密的簡報 3大重點,打造精準說服力 ●讓人採取行動:讀完的瞬間即明白內容,進而採取你希望進行的動作。 ●能獨立閱讀:不需說明,便能輕鬆翻閱與理解的內容。 ●迅速完成:縮短的作業時間,可以用來增加「思考量」並提升「工作品質」。 製作商業簡報時,千萬不能犯的錯———— □文字的最高原則為「方便閱讀」,所有裝飾都是「多餘的」 □務必遵守「投影片製作規則表」,以達到最高簡報效能 □將文字段落轉為條列項目,讓人讀得懂最重要 □條列式項目須遵守「單句」、「40個字之內」的規則 □沒有明確比例的資料,絕對不使用圓形圖

◆在大聲疾呼改革工作方式的同時,人們對使用易於理解,合乎邏輯且具有說服力的簡報,進行有效溝通的需求也更加迫切。 ◆了解建立有效遘通資料的原則,任何人都可以像商管顧問般快速而精準地將複雜的資料化為說服力滿點的簡報。 ◆作者為前外商顧問,自2010年初以來,為期兩天的簡報技巧講座已成為備受歡迎的課程,候補大排長龍,在東京、大阪、福岡及鳥取等地大受好評。 好評推薦 【讀者迴響不斷!】 ■書中的知識非常實用,因為我剛剛從一家公司轉職到另一家諮詢公司,並在製作簡報時遇到了麻煩。(20代,男性) ■這是一本非常罕見的實用書,不僅介紹了如何使用PowerPoint,而且還說明

了簡報製作和邏輯思維的重要性。請立即購買並放在公司櫃檯和大家一起分享!(40代,男性) ■我一直在尋找一本可以提高商務人士簡報素質的書,恨不得能更早與它相遇。(40代,男性) ■在看書的同時,我學會了前輩們經反覆試驗而得的技能。真羨慕那些可以從一開始就學習的年輕人。(30代,男性) ■它涵蓋了從文字檔案開始到非常詳盡的簡報製作技術的所有相關內容,對工作非常有用。我想一遍又一遍地讀它。(40代,男性) 【編輯心得】 只要按書中的步驟規劃故事線、依循4P來蒐集整理資料,不亂用裝飾,注意細節,資料整理與簡報製作,真的從此不再手忙腳亂。 身為編輯每個月也要做簡報的,

每次一打開 PPT 都毫無頭緒,總是想到什麼加什麼,只能憑心中的想法大概想像要加入哪些內容,邊做邊改,很容易缺乏全面地考量,也花費超多時間……,等到資料蒐集好了,卻又發現想說的事情太多,不知從何簡化?當然,最擔心的莫過於方向錯誤,無法說服聽簡報的人,故事線的順序及背景數據的掌握都不肯定。 而這本書真真切切是我當編輯有史以來,在抓試閱時選擇困難症最嚴重的一次了,超多內容我都好想分享給讀者,覺得大家如果能在步入職場時愈早知道這些,一定能對人生產生很大的幫助,還有許多技巧和觀念都能運用到日常工作及專案管理中,保證大家看完會有恨不相逢初工作時的感覺,但真的,只要現在開始學,一定都還來得及。

僧肇與吉藏的實相哲學

為了解決word版面設定預設值 的問題,作者陳平坤 這樣論述:

壹、全文旨趣 本論文以「僧肇與吉藏的實相哲學」為題,探討僧肇、吉藏兩位中華三論宗師對於「諸法實相」這個課題的相關論述,期能抉發它們的內在義理結構和豐富哲學涵蘊。 本論文採循義理比較之研究進路,透過概念分析、命題論證、問題追溯、哲學闡釋等方法步驟,處理僧肇和吉藏藉由種種論議方式所嘗試解明的佛學概念,例如「緣起」、「性空」、「真如」、「假名」、「般若」、「涅槃」等,以及其相關議題,探究它們到底從哪些哲理層面為世人開闡出諸法實相的內涵;同時也希望揭示僧肇和吉藏在論述中所展現出來的觀點異同或思想離合。藉由這項研究工作,本論文預期展示僧肇和吉藏所建構形成的實相哲學,以增進學界對於中華三論宗

義前後承傳遞邅的更深認識。貳、各章概述第一章〈緒論〉 章中說明本論文的研究主題為「諸法實相」,而研究對象範圍則設定在僧肇、吉藏兩人的論著身上。經由義理比較之研究進路,本論文採取哲學研究方法,將僧肇與吉藏佛學論著中各種指向「諸法實相」課題的重要義理論述,提掇、拈出,以便展開個別檢視其內容和貢獻、以及對比論究其同異或關聯的哲學闡釋工作。第二章〈緣起實相的觀思〉 本章探討僧肇與吉藏的諸法緣起實相觀。 首先,論究僧肇的緣起思想,焦點落在事物之存在性和時間性問題的考察上。文中指出,事物作為緣起的存在體,其「關聯性」比其「自體性」來得更基要,而其「歷程性」也比其「實存性」來得更根本;同時

指出僧肇不僅認為緣生諸法是「虛在」的東西,並且認為「事物」也只是為人心所抓住的意識影像,還更認為「時間」是虛構中之虛構。 其次,論究吉藏的因緣思維,重在闡解他對「因緣」觀念所涵蘊「空性」、「假名」、「中道」等義理內容的講說。文中指出,深入因緣法義的正確觀思,可以破斥種種邪因緣觀。所謂「邪因緣觀」,主要是指以「有所得」心態去把握因緣法象時所形成的一些思維成果:或者認為宇宙萬法具有「自性」,或者認為因緣道理客觀實存。相反地,所謂「正因緣觀」,則內具「空性」、「假名」、「中道」等三大義理;而這些義蘊,也都必須要以「無所得」心態為奠基的認知方式去體察,才能真正觀見其真實義。 最後,以緣起思

想中事物因果關係的諸多可能型態為參照點,在第三節中論議僧肇、吉藏的緣起因果關係思維,以顯示其彼此間的關聯或型態偏重。文中指出,僧肇雖然未像吉藏那樣從事過類型學式的因果關係思維,但是和吉藏一樣都認為緣生諸法沒有時間、空間的前後決定性,事物的因果關係也不具備其是異時的或是異位的絕對性。緣生諸法可隨觀法者關注重心是落在其彼此項目前後對照的面向上、或是落在其彼此項目一起俱存的面向上,而展現出其為「異時」或「同時」的因果關係型態。就此而言,僧肇所論即使偏向於顯示事物之間的異時因果關係,不過,一旦回歸緣起見地,則因為事物是「虛在」、時空間也是「虛構」,所以緣生諸法的因果關係乃應當說是「不可思議」。吉藏與僧

肇針對事物因果關係的問題思維,都是在正觀諸法因緣生的背景下所展開的理智活動,因此必須奠基在因緣立場上才可方便確定事物之間的「因果性」。這樣的因果性是「假名有」,而不是客觀內存於諸法之間的定然體性,所以吉藏對於事物因果關係的認識,也同樣只可勉強稱為「不可思議」的緣起因果觀。不過,吉藏特別看重「相緣因果」型態所能用來顯示諸法彼此相互依待的關係意義。第三章〈性空實相的闡解〉 本章探究僧肇與吉藏的諸法性空實相論。 首先,討論僧肇的法空思想,除了分辨「真實存在」的兩種構想之外,主要是在闡析僧肇的「不真〔即〕空」論點。文中指出,所謂「不真」,主要在於表示事物不實在或虛在的意思,而且也在傳達事物

不固定或非凝然的意思。相對於「不真」的「真」概念,意味著「真實存在」。然而,關於「真實存在」,至少可有兩類構想:(1)一是在分別「實體」與「屬性」、抑或「本質」與「表象」的二元思維模式下,肯定實體或本質不變,而屬性或表象可變,所以認為實體或本質是真實存在,但屬性或表象則不真實存在。(2)另一是以能夠通達諸法皆由緣起而其自體自相虛寂的因緣道理,去確立所謂「真實存在」的意義。在佛教中認為事物有「自性」的想法,可說採取類似前一型態的構想。不過,因為「自性」具有封閉性、固定性、單一性、靜態性等特質;而這些特質迥異於現前流轉變化的一切諸法,所以僧肇批判這類構想,認為它無法徹見宇宙萬法可以從有而無或由無而

有、從物變非物或由非物轉成物的真實面目——「因緣生而無自性」。 其次,討論吉藏的一切法空觀,主要是在分辨「定性有無」與「因緣空有」之間的差別、「析空觀」和「體空觀」之間的不同,進而闡發「無所得空觀」。文中指出,吉藏對於諸法緣起性空的思考,落實在「無常」觀念上,便是認為佛說「無常」,不過用來對治那些主張有固定不變之事物或理法的錯誤見解——「『常』見之病」,而不是認為確實存在著一種名叫「無常」的絕對事理——「有『無常』」。「無常」和「常」一樣,都是用來對治認知偏蔽的說法;而其目的皆在導引學人趣入諸法的性空實相。從「無常觀」進到「空觀」,吉藏的空觀乃是諸法不可得的「無所得空觀」。這樣的無所得空

觀,是由「體空」之觀法路徑切向宇宙萬法時所成就的空思想,而有別於「析空」這種觀法方式所成就的性空思想。「析空觀」作為「折法入空」的觀法,乃是透過分析對象的形構要素,而明白它需依倚另外一些更根本或更先在的事物才能成立,從而據此確定對象並不獨立自足——「空」的一種觀思方式。「體空觀」作為「體法入空」的觀法,則是直就對象去照察它存在本身即是「空」的一種觀思方式。所謂直就對象去照察其存在本身是空的意思,是要在事物只為「相待假名」而彼此相互依存的關係架構中,「不立法體」,然後就能不受「法體」觀念的限制,以契入對象的體性空寂。因此吉藏指出「析空觀」所成就的緣起無自性空觀法門,只能「但見於空」;而「體空觀」

所成就的無所得空觀法門,則還能「亦見不空」。「但見於空」的析空觀法,可以導向「但住於空」的「但空」思想;相對地,「亦見不空」的體空觀法,則能通達「空亦復空」的道理,明白「空〔性〕」本身也不可得,所以便不會停留在只以「空」為究竟真實的性空理境中,而是還能「從『空』出『有』」,以更積極展現其心智無所住著之中道正觀精神。 最後,則是以「緣起空觀」、「真空觀」之間的分辨為參照點,論述僧肇、吉藏的空觀異同。文中指出,般若經典的「空」概念,既有「虛妄〔不實〕」之義,也有「寂滅〔不生〕」之義。「虛妄不實」的「空」義,是由觀法者通過觀思諸法皆由因緣所生,絲毫沒有世俗所認定為不變實體或固定本質的「自性」,

而所形成的認識結果。相對地,「寂滅不生」的「空」義,則是由觀法者通過不攝受或不取著一切諸法的內在體性、外在相貌,而所自覺作證的智慧境界。前者,可謂是奠基在推求緣生諸法沒有「世俗自性」,所以虛妄不實的「緣起空觀」;而後者,則可說是奠基在捨離一切念想執著,由此洞見諸法之「勝義自性」本來寂滅不生的「真空觀」。據此對比僧肇、吉藏有關諸法性空之所以然的義理論究,則僧肇著重「緣起空觀」,而吉藏偏向「真空觀」、甚至是「真空妙有觀」。然而,他們在要求修學者從事智慧實踐之主軸精神上,則莫不強調必須超越任何取相執著的知情意心態,才能體現出究竟真實的般若空觀。第四章〈假名實相之釐辨〉 本章研討僧肇、吉藏兩人的

如幻假名觀暨真如實相論。 首先,探究僧肇的假名實相論議,除了分辨「諸法真如」與「事物自身」之間的不同意指、以及說明諸法如幻假名觀的引導作用之外,主要在於深入討論「不遷」、「無住」二個觀點的假說性格,同時釐辨「性住」、「性空」二類思想的義理分際。文中指出,「諸法」與「真如」具有不一不異的關係。「諸法」與「真如」的不一關係,乃由心意識的取相分別作用所造成;而它們的不異關係,則是指其在存有上同體。相對而論,「事物自身」乃是經驗性的現象,可以或「有」或「無」;而「諸法真如」,則具備超越特定經驗的性格,因此僧肇說「非有非無」才是「真諦之談」。由此角度來看人類經驗中的一切諸法,便呈露出它們是非真實存

在體的虛幻性格。於是僧肇教導學人應當了知緣生諸法「虛假無本」的真相,在面對事物時,不應該是以執定其為實有的「有所得」心態來認識。例如,面對事物是否真有運動或變化的問題,便是一例。基於這樣的認識,僧肇在〈物不遷論〉中乃論究事物的流動變化,不過是人們在其取相分別認知活動中所形成的虛幻假相。除非根本不起取相分別認知作用,否則有關事物到底是「動」、還是「靜」的論斷,便非絕對固定不可更動。因此,不管是「事〔物〕各性住於一世」的「住」觀點,還是認為一切諸法性空而不來不去的「無住」觀點,都不過是用來標指「非住非不住」或「不動不靜」之諸法實相的假名言說。 其次,闡析吉藏的實相假名說,重點之一是在探討真如

實相與如幻假名之間的「體」、「用」關係,另外則是究明「四句分別」中所反映的凡夫「性執」心態、以及與之相對不同的賢聖「假名」運用。文中指出,吉藏認為凡夫顛倒觀法時所掌握的對象,只是「假有」或「幻有」;而佛教賢聖不顛倒觀法時,便得顯出一切諸法的「真如」或「實相」。因此,佛教賢聖出發自真如實相立場上的假名言說,透過「破邪顯正」之方法途徑,其目的便是引歸入真如實相。在佛教中最典型的假名言說方式,便有所謂「四句」。「四句」在凡夫心中,乃是實有其對象存在的四類論斷。然而,「四句」在賢聖心中,則只是「因緣假名」之分別講論,是「俗諦」;相對地,諸法真如實相超越一切幻化假名的思議活動,它是「真諦」。但在真諦與俗

諦之間,不僅有「不二而二」,而且有「二而不二」的關係。「不二而二」,也就是從中道出生假名,因此可以假借「因緣有無」來對治「定性有無」。「二而不二」,即是循假名以歸乎中道,因此假有、假無、乃至假亦有亦無、假非有非無等教說,皆莫不「絕乎四句」。 最後,在第三節中,則是對比討論僧肇、吉藏的假名觀暨實相觀。文中指出,僧肇與吉藏把握如幻假名觀,而或者用之於論議事物是否有流動變化的問題,或者用之於批判世俗循名執實的認知心態,但他門都掌握住般若經中「不壞假名而說諸法〔實〕相」的教學精神。而他們對於「假名」與「實相」、抑或「言說」與「真實」之間的關係問題,也持有雷同的看法,亦即都認為「聖默然」、「聖說法

」在教學行跡上雖然或有淺深不同,但用來標指諸法實相的價值作用,則彼此平等。因為諸法實相「不可說」、甚至「不可知」,所以假借不同方式的開發或顯示,都不過是「以指指月」之「指」而非「月」。第五章〈般若實相之考察〉 本章討論僧肇、吉藏二人的般若思想。 首先,探究僧肇對於般若智慧特質的論述。文中指出,僧肇認為般若「聖智」以照見諸法本性空寂、無有定相的「真諦」為實質,它不同於世俗「惑智」是以心意識面對宇宙萬法時通過取相分別作用而執受對象有其固定體相之方式來認知世界,因此,相對而言,般若聖智乃可說為「無〔所〕知」。所謂「無知」,也就是不住在分別取相認知模式中的「無想」或「無念」狀態。進一步來說

,般若聖智的所謂「無知」,含有兩層意思:(1)一是指聖智不像惑智那樣總把對象當作是它自己所能認知、甚或所能掌握的東西。因此,它是「沒有所知相」的意思。(2)另外則是「不執著所知者乃至能知者」的意思。這是說般若聖智雖然能夠照見「無相之真諦」,但它卻不沉滯在那樣的認知狀態中,因此也不會就把「真諦」當作是自己的「所知者」,而予以執取不放;甚至也從未執著在自己是「能知者」的身分上。又因為「般若」之於「真諦」的觀照活動,不是在主體心智、客體對象構成彼此對峙的格局中,以「能知者」面對「所知者」的方式展開取相分別認知作用後才取得其內容的特定知解,因此,般若聖智的主要特質,固然是「無所知」,但也正因如此而又能

「無所不知」。所謂「無所不知」,在僧肇看來,不是指能遍知一切諸法的「各各相」,而是指在歷觀各種事物時能夠照見事物不具實體、從無定相的真實面目——「實相」。換箇方式來說,「無『所知』」,乃意味著「無相」;而「無『所不知』」,則意謂「無『無相』」。此外,般若聖智不僅能在歷觀一切諸法時照見其實相,而且也能在歷觀一切法中顯出其「應會之用」;這也就是說,能夠憑此智慧力用來展開其教化眾生的事業。因此,基於分別講究,便稱前者為「般若〔智〕」,而稱後者為「方便〔慧〕」。 其次,討論吉藏有關「般若」、「方便」二智異同問題的思考、以及對於二智與「無知」、「無不知」之彼此對應關係的講究。文中指出,吉藏以「體」

、「用」概念範疇,來釐辨二智在功能作用或意義內涵方面的相對偏重。所謂「般若為『體』」,便是針對一切適應具體人事物情況的心智表現——「方便力」,指出它的實質就是般若智;而所謂「方便為『用』」,則是剋就般若智必在面對具體事象上展現其自身,因此「方便」正好是箇用來表示般若智能在各種事行中不斷展現其自身的觀念。關於般若智與方便智的內涵,都得返歸於二智所觀見諸法的「空」、「有」二義,必是彼此因緣、不可分別的「不二中道」這個實相理境,才可以取得比較適切的理解。因此,吉藏認為「二智以不二為體。」對此,吉藏認為般若智著重表現「直照空、有」的作用,而方便智則側重顯露「行空不證,涉有無著」的作用。不過,因為二智本

來一體不二,所以其相關作用的分辨,也只是「無分別中善巧分別」的權宜做法。 最後,則是論說僧肇、吉藏二人的般若思想異同,以及顯揚「文字般若」在智慧實踐歷程中的價值意義。文中指出,僧肇、吉藏都以「無知而無不知」的話語,來概括般若聖智知見諸法的「實相」時,並不會忽視其「各各相」;而且在目睹事物的「各各相」時,也不會只停駐在緣生諸法上,以至於不見諸法的「實相」。前者,顯示般若聖智的「無〔所〕不知」面向;而後者,則顯示般若聖智的「無〔所〕知」面向。二者原是一體的兩面。但僧肇對於般若聖智的論究,較偏重於顯示般若智慧「照空」而「無知」的內涵;相對地,吉藏看重方便智有其「照境」、「不證空」、「起行」等功

用,因而更能指出般若聖智在「涉有」層面上可展現出其不捨諸法各各相的「無不知」內涵,而不單是在「照空」層面上表現出其不取一切法相的「無不知」內涵。因此,著眼於應會之用,吉藏乃尤其重視「聖說法」時的「文字般若」。第六章〈涅槃實相之探究〉 本章討論僧肇與吉藏的解脫涅槃觀。 首先,探究僧肇的解脫涅槃思想,重點落在闡明涅槃體性、以及涅槃與言說思維之間的關係。文中指出,僧肇認為生死煩惱不是本來就已存在的生命體質,而是處在生滅變化歷程中的因緣產物。貫徹生死煩惱的是一切諸法無限變轉之可能性,而它也就是「空〔性〕」。所以「空〔性〕」才算得上是煩惱的真性。於是,在面對「世間」時,可以不用一向厭離;而在

導歸「涅槃」時,也可以不必念念欣求。依此便能打開名為「緣起中道」的學佛路徑。而在這樣的理會中,涅槃並不是可被人執取得住的對象。而不被對象化的涅槃,它的實質,便也不可以言語來表狀、或是以事相來顯揚。因此,僧肇主張「涅槃無名」。涅槃無名,則即使被稱作「無餘涅槃」者,也只不過是著眼於賢聖行跡上的一個稱呼,並不代表它在肯定賢聖的「身」、「智」都已斷滅。對於證入涅槃的賢聖而言,體見究竟真實而得解脫涅槃的生命境界,根本超出「有」、「無」之類的存在論謂領域,所以倘若主張身體歸無、心智淪虛,才稱得上全無餘依,則不是搞錯所應當關注的聖道內涵,便是只抓到外層表象而已!相反地,涅槃作為般若智慧活動所證顯的生命境界,

不像虛空或頑石死板無作用,而是具有應物現形或隨緣發用的生動能力。 其次,研討吉藏的解脫涅槃觀點,主要論究解脫涅槃與生死煩惱之間的關聯,同時釐定涅槃體性即為「中道」。文中指出,吉藏也認為涅槃境界本身「無名」、「離四句」。相應地,修學者所憑以證入涅槃的「中道正觀」,也要在此時泯寂無作,才能讓自己真正度到涅槃彼岸。循此角度來看,解脫涅槃的核心意涵,是在修學者面對一切諸法,但卻又能夠超越一切知情意執著的無所得精神表現上,而不是僅止於生死煩惱已經全然熄滅不起。在這種滅度狀態中,生死煩惱固然不可得,就連解脫涅槃也如幻似化而無所有。無所有、不可得的涅槃體性,即是修學者在心無所得時所澈底體現的中道正法,

也是超出言語表述而為不可思議的無分別智慧境界。同樣地,證入涅槃者,並不處在一片死寂的灰身滅智狀態,反而成就的是飽含度生功德的法身佛果。 最後,論說僧肇、吉藏在解脫涅槃思想方面的共識和異見。文中指出,僧肇、吉藏都認為解脫涅槃境界超越概念思維,更不可以名言去形容或論斷它的體性、相狀為何。因為概念思維所掌握得住的對象,都屬於「俗諦」範疇;而涅槃則為「真諦」。「真諦獨靜於名教之外」,所以自然不能應許名言可以形容、思維可以擬想涅槃實相。然而,僧肇與吉藏都能兼顧涅槃除可解脫自身煩惱外,也還可以發起應物現形、假名立教的機用。落在修證涅槃之道上,僧肇與吉藏著眼於生死煩惱的性相皆空,所以也都認可「不斷煩惱

而入涅槃」的見解。只是在實修方面,僧肇認為結習不能「頓盡」、佛果不能「頓得」,因此肯定漸修佛法功德的意義。至於吉藏則認為涅槃、佛果,既不是頓修得知,也不是漸修得見;但又可說是頓知,說是漸見。因為無論說「頓」、說「漸」,都是由人心取相分別所造成的差異。若果真修、實悟,則皆不可說;但有因緣,才假名說「頓」、說「漸」。第七章〈結論〉 本章作為「結論」,一則彚整各章研究成果和總述全文要旨,另則是檢討研究工作之得失,同時展望一些可能值得探究的課題或論題。

想知道word版面設定預設值更多一定要看下面主題

word版面設定預設值的網路口碑排行榜

-

#1.進行印表機預設設定- 列印喜好設定 - Ricoh

您無法為個別使用者變更印表機的預設設定。在印表機內容對話方塊中進行的設定會套用到所有使用者。 1 在[開始]選單上,按一下[控制台]。 出現[控制台]視窗。 於 support.ricoh.com -

#2.這裡是叮噹的教學資源網站,歡迎您與我一起學習。 2021.08 ...

以MS Word 2003 為例,呼叫尺規的方式為檢視> 尺規,若預設定成不同單位之尺規,請 ... 為了因應不同的文件需求,合適的版面設定是必須的,這裡講解一下常會用到的幾項 ... 於 tisik.wordpress.com -

#3.台北市立松山高級工農職業學校96學年度第一學期期末考試卷

Windows要開啟和關閉「中文輸入法」,其預設值為按下那一組按鍵? ... (A)在母片中設定(B)更換色彩配置 (C)插入新投影片 (D)更改版面配置. 於 web.nihs.tp.edu.tw -

#4.[資訊] 瞬間把Word設定回復成預設狀態! - Alxt::艾洛斯特

其實只要簡單的一個動作,就可以讓Word介面恢復原始的設定值! ... 1. 首先請將Word程式關閉,然後按下【開始】功能表,選擇【執行】。 2. 出現「執行」對話盒後,在「開啟」 ... 於 jatoy2002.pixnet.net -

#5.變更紙張大小

當您建立新文件時,Word 會套用範本中儲存的預設紙張大小和邊界(normal.dotm)。 如果您經常使用與預設大小不同的紙張大小(例如,US Legal),您可以設定新的預設值,讓Word ... 於 support.microsoft.com -

#6.Microsoft Word 應用

開新檔案開啟一空白文件檔,其所有預設值則跟據開啟時所選的樣板而定。 開啟舊檔開啟磁碟上既有的文件檔。 ... 版面設定設定文件列印時之邊界、紙張大小、來源、配置。 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#7.WORD 新頁面、新檔案,版面配置格式設定跑掉

1. 關閉Word · 2. 檔案總管網址列貼入%AppData%\Microsoft\Templates\ · 3. 把Normal.dotm 更名為Normal_old. · 4. 開啟Word ,Word 會自動依照預設值建立新 ... 於 answers.microsoft.com -

#8.變更Word 檔邊距

選取自訂> 的> 版面配置。 設定您的邊界。 選取[設定成預設值]。 確認您選取的項目。 於 support.microsoft.com -

#9.國立交通大學ODF轉換技巧課程如何從Word轉換為Writer

主要原因(Word預設值). Word預設. ◦ 指定每頁的行數。 ◦ 行距18點(pt)。 ... 版面設定. 交通大學-ODF轉換技巧課程(Writer篇) 10. 版面配置→版面設定對話方塊. 於 odf.nycu.edu.tw -

#10.變更Normal 範本(Normal.dotm )

Normal.dotm 範本會在您Microsoft Word時開啟,其中包含決定檔基本外觀的預設樣式和自訂專案。 ... 對字型、邊距、間距及其他設定進行您想要的任何變更。 於 support.microsoft.com -

#11.[已解決]WORD能否每次開新檔案都是自己設定的格式 - Mobile01

到版面配置的設定頁面中,設定好你要的邊界, 同一個頁面上有一個按鈕叫做"預設值",按下去,就是你要的功能 (把你設定的邊界當作以後新文件的預設) 於 www.mobile01.com -

#12.電子檔案規格、轉檔與上傳作業說明 - ETDS

貳、 MS Word 檔格式注意事項. 建議使用版本. ➢ 建議使用Word 2000 以上版本撰寫您的論文,且請勿更改論文的『版面設定』(請勿變. 更原預設值)以確保PDF 轉檔正確。 於 www.airitietds.com -

#13.LibreOffice 文書操作

Writer文字文件:相容於Word,是一個為製作專業文件、報表、時事通. 訊,和小冊子而設的文書處理工具。 Calc 試算表:相容於Excel,是一個試算表工具,可以快速、簡明地. 於 ws.ndc.gov.tw -

#14.(DOC) 資測WORD | 紜菁李

在Word 中,可用來調整文件邊界的方法為: 「檔案/版面設定/邊界」 46. 在Word 中,若要將設定後的邊界值,做為日後開啟Word 的預設值,可將新的設定值儲存在: ... 於 www.academia.edu -

#15.在Mac 上的Pages 中設定紙張大小和方向 - Apple Support

在Mac 上的Pages 中,設定紙張大小、選擇直向或橫向以及設定預設印表機。 於 support.apple.com -

#16.word版面設定邊界pt變cm知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

關於word版面設定邊界pt變cm以及,word 版面設定預設值,word版面設定邊界pt變cm,word版面設定跑掉都在搜牛... 大家好想說有個問體想請問大家就是我的word的版面設定裡的 ... 於 www.iredpage.com -

#17.如何將印表機選項固定? - iT 邦幫忙

但IE也有自己的版面設定喔!可參考看看! ... 控制台→印表機設備→列表機內容→進階→列印預設值 ... 選定不支援的印表機時,系統不會跳設定的紙張大小,都是顯示a4. 於 ithelp.ithome.com.tw -

#18.ODF轉換技巧課程- 如何從Word轉換為Writer - 修平科技大學 ...

主要原因(Word預設值). Word預設. ◦ 指定每頁的行數。 ◦ 行距18點(pt)。 ... 版面設定. 修平科技大學-ODF轉換技巧課程(Writer篇) 10. 版面配置→版面設定對話方塊. 於 general.hust.edu.tw -

#19.MS word 只能在安全模式開啟 - 懶懶的風

最近工作的電腦只要開啟word 2003 就出現如下: ... 啟動Word後還是會進入安全模式,進入"檔案"→"版面設定",左下角的預設值按鈕點一下,選"是"。 於 lazewind.blogspot.com -

#20.學報版面設定教學

學報版面設定教學. M. |學報空白表格-Microsoft Word. 檔案. 檢視(V) 插入(I) 格式() 工具(T) 表格 ... 版面設定. 海界紙張版面配置| 文件格線. 邊界. 預設值(. 於 web.nanya.edu.tw -

#21.【word版面設定預設】與【word 版面預設值無法更改】【請教 ...

【word版面設定預設】的網路資訊大全.【word 版面預設值無法更改】,【請教MS Word版面預設的問題】,【word版面設定預設邊界】的新聞內容,購物優惠,廠商名單都在城市 ... 於 dow10k.com -

#22.第二章OpenOffice.org 的設定

在此可設定OpenOffice.org 中重要資料夾的預設路徑,使用者可以編輯這些路徑。 ... 編輯、修訂和版面設定在文件中是很常被使用的,您或許希望使文字、表格或是框線能夠 ... 於 www.ossii.com.tw -

#23.Word 紙張大小

昨天校正word 版面時,才發現 word 2010 的紙張大小預設值竟然 ... 角「設定成預設值」,以後新開的檔案空白檔案都將是以A4 為預設值,不必再修改~! 於 jjlinap.blogspot.com -

#24.變更列印設定(Windows 10) | HP®顧客支援

「功能或版面配置」上的設定,或「列印偏好設定」畫面的「色彩」標籤 ; 紙張類型. 預設設定值為「自動」。 這可讓印表機自動選擇紙張類型。 您也可以從下拉式清單中選取紙張 ... 於 support.hp.com -

#25.修改Word預設版面 - 麻辣家族討論版版

1.按[檔案]>[版面設定] · 2.會自動選[邊界]頁,在[方向]中選[橫向] · 3.切換至[紙張]頁,在[紙張大小]中選[A4 210*297mm] · 4.按下方的[預設值] · 5.會出現一個 ... 於 forum.twbts.com -

#26.附件二 論文格式 - 國立金門大學->

版面設定 邊界為預設值(上下:2.54cm、左右:3.17cm)。 打字(第二層標題:16號標楷體/頂格排列(/粗體). 稿件以word 文書軟體橫式打字,通欄為原則。 內文字體為12號。 於 www.nqu.edu.tw -

#27.目錄

PDF 是一種固定版面配置的電子檔案格式,可以用來保存檔案格式,很適合用 ... 預設WORD 的新文件,其版面設定會適用在文件中的每一頁,包括紙張大. 於 csditn.tainan.gov.tw -

#28.word 版面配置邊界 - Lvxmk

在[套用至] 方塊中,請選取[是]以變更檔版面配置的預設設定。 ... 輸入資料前或在之後進行版面配置;一開啟一份空白文件,Word 會採用預設值(A4)來讓使用者編輯。 於 www.guillaulles.co -

#29.電子檔案規格、轉檔說明

貳、 MS Word 檔格式注意事項. ... 6.0 以上版本轉PDF 檔,若以MS Word 2010 撰寫則可. 直接存成PDF 檔。 ... 論文的『版面設定』(請勿變更原預設值)以確保PDF 轉. 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#30.ODF 常用問答集

Q5:doc 格式轉檔為odt 格式,與原版面設定不一致如何調整? 在Word 版面配置其邊界的設定為『上(T):2.54 公分』、『下(B):2.54 公分』. 於 www.ris.gov.tw -

#31.將IBM Cognos 報告元素匯入至Microsoft Word

您必須選取要在Word 文件中使用的報告元素。依預設,報告內容將匯 ... 若要接受報告內容或內容版面的預設值,您可以隨時按一下完成。 ... 選擇是否接受預設匯入設定。 於 www.ibm.com -

#32.如何讓Word 在啟動後,回復預設範本 - 朝陽科技大學

值不同,或者在操作過程中,不小心把word 的標準範本變得不一樣或是修改了導致成. 不能使用。 貳、 word 回復預設範本解決方法. 第一種—刪除設定檔. 於 www.cyut.edu.tw -

#33.教育部110年度ODF 研習課程Writer 文書處理含推廣(7.0.5)

出現網格( 使用Word 轉存ODF 會出現的情況). 新版本的ODF 軟體, ... Word 預設值( 指定每頁的行數). 版面配置▻版面設定▻文件格線. 版面配置▻版面 ... 於 cc.tcu.edu.tw -

#34.word 版面配置預設聯成電腦Word教學:分欄 - Irmanw

預設 印表機為lq-680c印表機開啟word 2010/版面配置/大小(中一刀21.59公分13.97公分)/方向(橫向) key in 文字後,版面配置也有點複雜,有時會插入較寛Excel表格,接下來要 ... 於 www.relationshgrce.co -

#35.版面配置

在Word 中,可以在開始輸入資料前或在之後進行版面配置;一開啟一份空白文件,Word 會採用預設值(A4)來讓使用者編輯。 於 bcc16.ncu.edu.tw -

#36.Word:如何不顯示/不列印追蹤修訂、註解、設定格式的內容

Word 大概是最多人使用的文書工具,而其中『追蹤修訂』及『註解』這兩個功能 ... 『Microsoft Word』的『校閱』選單下對文件標記顯示或列印的預設值 ... 於 www.unclesampig.com -

#37.投稿格式文章題目(18 號字體,標楷體,粗體,置中) - 2021 ...

五、稿件之版面規格為A4 紙張電腦打字,word 版面設定請使用標準預設值, 上下邊界為2.54cm,左右邊界為3.18 cm。 六、字數限制:論文摘要1,000 字以內,論文 ... 於 conference.tex.yuntech.edu.tw -

#38.109 學年度臺中市國民中學技藝競賽【商業與管理職群】學科題庫

在Word 2016 中,若在「版面配置」中找不到「稿紙設定」的功能時,可從「檔案/ ... 在Word 2016 中,在預設情況下,Word 的「行號」功能會為文件中每一行編號,但不會 ... 於 school.tc.edu.tw -

#39.在InDesign 中將文字新增至框架

2021年11月5日 — 如果要使用選取的預設,做為未來讀入Word 文件的預設值,請按一下「設定為預設值」。 文字檔案讀入選項. 如果在置入文字檔案時選取了「顯示讀入 ... 於 helpx.adobe.com -

#40.變更Word 中的預設字型大小

選取您想要使用的字型和大小。 選取[設定成預設值]。 [字型] 對話方塊中的[設定成預設值] 按鈕. 於 support.microsoft.com -

#41.行距- 維基百科,自由的百科全書

如果設定一個合理的行距值,文本的版面排布會更加平衡、合理,易讀性更強,讀者不易疲勞,閱讀體驗也會更好。 ... 下面這段文字的行距為預設值(行間無空隙,100%). 於 zh.wikipedia.org -

#42.恢復Word預設的標準範本及工作環境設定 - WanMP Online ...

恢復Word預設的標準範本及工作環境設定 ; Windows 98/ME, C:\Program Files\Microsoft Office\Templates ; Windows 2000/XP, C:\Documents and Settings\ ... 於 wmos.info -

#43.設定樞紐分析表預設版面配置選項 - Microsoft Support

設定 樞紐分析表預設選項,如此您的樞紐分析表每次都能以您要的方式啟動. ... 重設至Excel 預設值:這會還原Excel 的預設樞紐分析表設定。 於 support.microsoft.com -

#44.word版面配置邊界

邊界的其他祕訣選取文字,然後在[版面設定] 對話方塊中輸入新邊界來變更文件中某 ... 進行版面配置;一開啟一份空白文件,Word 會採用預設值(A4)來讓使用者編輯。 於 www.metamodernist.me -

#45.變更Google 文件檔案的頁面設定- Android - 文件編輯器說明

你可以更改Google 文件的頁面大小和頁面方向,也可以預覽文件印出後的效果。 重要事項:這些功能不適用於不分頁格式的文件。如 ... 於 support.google.com -

#46.電子檔案規格、轉檔與上傳作業說明 - 健行國企系

貳、 MS Word 檔格式注意事項. 建議使用版本. ➢ 建議使用Word 2000 以上版本撰寫您的論文,且請勿更改論文的『版面設定』(請勿變. 更原預設值)以確保PDF 轉檔正確。 於 www.ib.uch.edu.tw -

#47.MS Word 版面設定

繪製格線:在螢幕上顯示格線,將空白頁面改成有橫線之樣式(列印時,預設不會印出)。 以上之設定值 ... 於 sites.google.com -

#48.office應用題庫

在Word 中,欲建立新檔案時,可執行下列哪個設定? (A) 檔案/開啟舊檔。 ... (C) 版面設定。 ... 在PowerPoint 中,投影編號起始值系統預設為「1」,欲改變此預設值,. 於 www.scieng.nutn.edu.tw -

#49.第一部分Microsoft Office Word 2003 測驗(50%) - 新北市政府

請依題目卷完成下列格式設定:. 2.1 請將版面設定成邊界上、下各「2cm」;左、右各「3cm」,其餘設定請使. 用預設值。(10 分). 於 www.ntpc.gov.tw -

#50.變更邊界

使用預先定義的設定來選擇頁面邊界 · 在您選取新的邊界之後,選擇[邊界],然後選擇[自訂邊界]。 · 在[版面設定] 對話方塊中,選擇[設成預設值]。 於 support.microsoft.com -

#51.「資訊實務整合應用師」421 題題庫(107學年度第1學期適用)

(2)「原題號51 在Microsoft Word 2010 的預設情況下,下列何種設定無法由印表機 ... PowerPoint 2010 簡報軟體之版面設定中,對於投影片大小之預設值. 於 ccis.twu.edu.tw -

#52.2-1 隨堂練習選擇題( D ) 1. 在Word 中,當開啟一份文件時

( B ) 8. 在Word 中,可使用哪一項功能,將段落中的文字與圖片置中對齊於同一水平線上? (A)段落→縮排與行距(B)段落→中文印刷樣式(C)文字→進階(D)版面設定→版. 面配置 ... 於 learn.hshs.tyc.edu.tw -

#53.Google Docs原來那麼好用!10大「超實用技巧」讓你工作效率 ...

如果想要之後輸出成Word檔又怕版面會跑掉,可以設定成Word的標準邊界(上下:2.54公分、左右:3.18),點選「設為預設值」,之後每次打開Google Docs ... 於 www.storm.mg -

#54.變更頁面方向(橫向或縱向) - LibreOffice Help

... 建立文字中的表格-- 預設設定文字-- 亞洲語言版面配置文字-- 以格式代替文字-- ... 日期欄位-- 特性日期欄位-- 特性日期-- 預設值(Calc)時效篩選智慧標籤配置曝光 ... 於 help.libreoffice.org -

#55.分節符號>下一頁 - 練功坊- 碁峰資訊

我們可以為「節」下一個簡單的定義:不同的節,可以有不同的版面配置。當我們在產生一份新文件時,這份文件預設只有一節,因此不管這份文件有幾頁,每一頁 ... 於 books.gotop.com.tw -

#56.Office工具應用Word文書處理實用技巧

3. 選取[設定成預設值]。 ... 使用情境. 設定文章段落的格式,使其利於閱讀、識別. 前後段落。 ... 從excel複製表格資料貼到word後,版面異. 常調整。 於 ope.nsysu.edu.tw -

#57.10 文書處理軟體

標題列顯示「Microsoft Word」及使用中的文件名稱,預設值為「文件1」。 ... 圖物件以及文繞圖設定為「與文字排列」之. 外的圖片。 閱讀版面. 於 ftp -

#58.Word-改變每頁預設行數來調整版面中的空白

以上的設定即是在做段落設定時預設的單行間距,並且在勾選「文件格線被設定時,貼齊格線」時生效。反之如果你的段落設定不想要受限於每頁行距的限制, ... 於 isvincent.pixnet.net -

#59.word 版面設定紙張大小能否讓部分文件頁使用不同的 ... - MQTTK

[文件] word設定版面時,沒有B4紙張的選項– 看板Office ... 11/5/2019 · 因為Word預設紙張[方向]為[直向],[紙張大小]為[A4 210*297mm]等有人有某些需求,希望一開啟時 ... 於 www.argentsecuritycnslt.co -

#60.[文件] 請問word 2016如何恢復預設值? - 看板Office - 批踢踢 ...

軟體: 微軟office word 2016 版本:2016 有上網找過關於word恢復預設值的教學但都是很多年前的大多是把normal.dot刪除. 於 www.ptt.cc -

#61.11800 電腦軟體應用丙級工作項目01

①合併列印②範本③版面設定④表格。 (4) 若在Microsoft Word ... (2) 在Microsoft Word 2010 中,根據Word 預設值,圖片會在儲存檔案時,以何種解析度來壓縮影像? 於 www.iciil.nchu.edu.tw -

#62.Word文書編輯軟體造字-2000- (二) 5

[格式] [字型] 選擇喜愛的字型 [預設值] 【確定】 ... 字型、大小、顏色、字距、行距、段落距離、框線、網底、對齊方式、項目符號及編號、首字放大、版面設定. 於 web.ntpu.edu.tw -

#63.Word 2000 基本操作 - 無障礙全球資訊網

Word 2000是Office 2000系列軟體之一,專門用來製作文件,是文書排版的重要工具。 ... 此選項預設值為"無",游標向右一次為數字、英文字母大、小寫羅馬數字大、小寫. 於 www.batol.net -

#64.電子檔案規格、轉檔與上傳作業說明 - 國立虎尾科技大學

請上傳PDF 檔,若有轉檔的問題,請再上傳MS Word ... 建議以MS Word 2000 撰寫論文,並以Acrobat 5.0 以上 ... 『版面設定』(請勿變更原預設值)以確保PDF 轉檔正. 於 nfumcae.nfu.edu.tw -

#65.變更新文件的預設設定

變更預設字元間距 · 開啟您要為其變更預設設定的範本或以該範本為基礎的文件。 · 在[格式] 功能表上,按一下[字型],然後按一下[進階] 索引標籤。 · 根據您的需求進行變更, ... 於 support.microsoft.com -

#66.W0026Word 中保存當前頁面設置的方法 - 錦子老師

完成設置後,點取「設為預設值」鈕,此時將會開啟「Microsfot Word」對話方塊,顯示是否要變更版面設定,點取「是」鈕即可將當前設置作為預設值保存, ... 於 ccenjor.pixnet.net -

#67.1.下載Firefox 2.安裝Firefox - 農民福利資料管理系統

進行安裝,不要預設為瀏覽器(農會很多系統只能用IE,所以如果預設了~一些系統會有 ... 設定IE 為預設瀏覽器) ... 設定下載的審查表的檔案預設軟體為word. 於 fws.coa.gov.tw -

#68.設定資料選項

Microsoft Excel 中的資料選項 ; 指定在擷取相異值時處理的列數。當您要求相異值時,SAS 增益集預設會處理100,000 列。將此限制設為極大的數字,可處理更多 ... 於 documentation.sas.com -

#69.論文格式 - 中臺科技大學

WORD 版本, 建議使用Word撰寫論文,並以Word文件(*.doc)格式儲存。 (檔案中可以使用表格、插入圖檔、EXCEL表格、使用繪圖工具). 版面設定, 1.邊界:採WORD的預設值 ... 於 wwwold.ctust.edu.tw -

#70.排版,同一同樣設定在兩電腦上顯示不同 - 小蜜網

1、兩臺電腦的word版本不同,所以開啟後的版面不一樣。 ... 頁面設定和列印預覽的預設值是與印表機相關聯的,也就是說,配置不同的印表機,頁面中每頁 ... 於 www.bees.pub -

#71.瞬間把Word設定回復成預設狀態@ 風心嵐影 - 隨意窩

200603312355瞬間把Word設定回復成預設狀態 · 1. 首先請將Word程式關閉,然後按下【開始】功能表,選擇【執行】。 · 2. 出現「執行」對話盒後,在「開啟」方框中輸入「 ... 於 blog.xuite.net -

#72.W0090Word 中如何保存當前頁面設置的方法 - ClOSEME - 探路客

點取「版面配置> 版面設定」右邊版面設定圖示,如下圖所示,開啟「版面設定」對話 ... 點取「設定成預設值」鈕,開啟「Microsoft Word」對話方塊。 於 ccenjor.timelog.to -

#73.如何設定word格式

根據預設, Word CTRL+V、 [貼上按鈕或以滑鼠右鍵按一下+ 貼上時,將內容貼到檔中時,會保留原始格式。 ... 使用分節符號來變更文件中某一節的版面配置或格式設定. 於 www.ruralredoubt.me -

#74.研究論文編輯與簡報技巧- WORD 長文件(一)

Word 組合快速鍵. ... 1) [版面配置]索引標箋→[版面設定]對話方塊啟動器 ... 「中文字型-標楷體,英文Arial」→按下方的設定成預設值鈕→出現對. 於 elearn.video.nccu.edu.tw -

#75.認識Office Word

檔案:主要功能包含「開啟」及「關閉」新舊檔案、儲存檔案、版面設定、預覽列印、列印. 及結束等 ... 說明:圖供詳細的WORD 說明使用 ... 與文字排列(預設值). 於 www.csie.ntu.edu.tw -

#76.Word檔案設計與送印相關注意事項 - 捷可印

以下就教您如何如何使用Word檔案設計,與提升Word檔輸出的的解析度。 ... 上述兩個軟體作轉存之前,記得將軟體預設的一般用途(辦公室) ,改變設定為 ... 於 www.jcolor.com.tw -

#77.[Word]樣式集&佈景主題 - 資訊小間

設成預設值:這個選項顧名思義就是將目前的設定設成新文件一開啟時的預設值,它可以設定的範圍包括樣式集、佈景主題色彩、字型、效果與段落間距。 於 lisinfochamber.blogspot.com -

#78.[教學] 如何變更Word 中英文預設字型?終於擺脫新細明體和 ...

Word預設 字型(中文:新細明體、英文:Calibri) 好醜喔!可以變更嗎?當然可以的呀!之前艾倫都傻傻的打完一份文件後再全選一次修改字型,跟著這篇教學 ... 於 kkplay3c.net -

#79.樣式範例常見問題

我的樣式範例文件包含從Microsoft Word 的預設樣式修改而來的樣式。 ... 如果您已修改任何投影片使其異於預設投影片母片版面配置,則此類修改會重設回預設值。 於 docs.oracle.com -

#80.還原預設版面配置及色彩

如果您沒有看到[SmartArt 工具] 或[設計] 索引標籤,請確認您已選取SmartArt 圖形。 附註: 若只要還原一個圖形的預設值,請以滑鼠右鍵按一下您要移除 ... 於 support.microsoft.com -

#81.【WORD】如何設定WORD的預設字型、字體 - 隨手記錄- 痞客邦

【WORD】如何設定WORD的預設字型、字體個人WORD 開啟後的預設字型是「新細明體|Calibri」,但個人覺得這個字型非常的不好看。 ... 四、點選左下的「設定成預設值」. 於 ytliu0.pixnet.net -

#82.Word 的功能 - 4

Word 是Microsoft Office軟體的一種,結合了文字編輯、表格製作、圖形編輯、版面設計、及某 ... 標題列用以標示目前編輯中文件的名稱,未命名前Word預設值為「文件」。 於 www.chwa.com.tw -

#83.word 2016恢復預設值 - 藥師家

「word 2016恢復預設值」+1。Word工作環境的設定,都是儲存在「Normal.dot」這個檔案中。如果你不小心修改到設定,或者是不明的原因更改到,在關閉Word之後都會被記錄 ... 於 pharmknow.com -

#84.Part 1 Word 2010

(1) 整頁模式:Word 預設檢視模式,在此模式下有完整的頁面、尺規,且. 顯示的版面格式與文件從 ... ( ) 在「版面配置」索引標籤不能調整何項設定值? (A) 邊界(B) 紙. 於 www.wun-ching.com.tw -

#85.Word頁面設置常用的紙張大小、方向、邊距、頁首頁尾

... 的一些設定,首先來看一下紙張大小,這個是最早就要確認好的大小,你要知道內容是做再一張A4紙上或是A3紙上,再上方的版面配置下面的大小展開,就會看到很多預設的 ... 於 www.melvinque.com -

#86.版面設定- 文件格線 - 尋寶園

版面設定 - 文件格線指定每行字數和每頁行數菜單欄的檔案(F) → 版面設定(U)... 文件格線的頁籤,勾選指定行與字元的格線(H) Alt +. 於 kim7452.pixnet.net -

#87.設定內容傳送 - Salesforce Help

內容傳送可讓您將Microsoft® PowerPoint 與Word 檔案此類的文件轉換成最佳化的Web 版本, ... 下列選項可讓您選取整個組織的預設值,用於內容傳送密碼保護。 於 help.salesforce.com -

#88.排版,同一同樣設定在兩電腦上顯示不同 - 迪克知識網

1、兩臺電腦的word版本不同zhi,所以開啟dao後的版面不一樣回。 ... 可能是字型的設定預設值不同,頁數就不同了. 4樓:北風之聖. 有可能是word中的 ... 於 www.diklearn.com -

#89.預設在Word 的Office 開始畫面及[檔案] | [新增] 中顯示自訂範本 ...

如果您啟用此原則設定,而且有範本時(包括自訂XML 程式化範本、[工作群組] 範本路徑中的範本、[個人] 範本路徑中的範本,或是SharePoint 範本),使用者在Word 的Office ... 於 admx.help -

#90.Word設定預設字型及版式,讓工作一勞永逸! - ITW01

當我們編輯word時,總會要求使用某種格式,某個字型,版面等,但是每次都要除錯這些確實有些複雜,那麼有沒有一個一勞永逸的方法呢當然有, ... 於 itw01.com -

#91.Writer 辦公實用小技巧

在LibreOffice 中,有許許多多的設定,我們可以透過選項來修改預設值,讓軟體更易操作。 本小節以《字型取代》為範例。 一份文件會失真的原因,除了版面配置的不同之 ... 於 ooo.tn.edu.tw -

#92.Word 設定預設儲存格式、資料夾路徑教學 - Office 指南

在編輯好Word 文件,準備要儲存檔案時,都會需要選擇檔案的格式與儲存位置,如果預設的檔案格式或資料夾路徑不是我們常用的設定時,就可以調整一下這些預設值,設定成 ... 於 officeguide.cc -

#93.第6章書面方式呈現

3. Word 預設使用3 階層的標題產生目錄,如果需要請在此設置。其. 它的設定請看圖6-54,格式選擇「正式的」,其餘皆保留預設值。 4 ... 於 www.ycvs.ntpc.edu.tw -

#94.組態預設版面設定- Canon - 使用者指南(產品手冊)

從[設定]選擇[儲存為預設值]→按一下[好]。 設定將儲存為預設設定。 於 oip.manual.canon -

#95.mac word版面設定 - 軟體兄弟

mac word版面設定,如果目前的文件是以您想要的邊界進行設定,您可以使用這份文件來設定新的預設邊界。 較新的版本Office 2011.. 在Mac 版Word 2016,您也可以建立自訂 ... 於 softwarebrother.com -

#96.聯成電腦Word教學:分欄,你可能把它想得太簡單

三、設定欄位不同大小與間距:. 在預設的功能中可以看到有「左」與「右」的選項,可以快速的將2欄的版面調整成不同寬度的排列。 於 www.lccnet.com.tw -

#97.版面設定 - 教材文件_

Word 系統預設的列印方向為縱向列印,若要調整為橫向列印,則在列印方向區內選取【橫向】選項。 套用範圍. 套用範圍決定您選擇的紙張大小在文件中的影響範圍。 於 www1.nttu.edu.tw -

#98.word下載

建議使用Word 撰寫您的論文,且請勿更改論文的『版面設定』(請勿變更原預設值)以確保PDF轉檔正確。 字型設定. 建議採用以下字型,避免PDF進行轉檔時文字無法呈現。 於 lib.nutc.edu.tw