中國歷史地圖集的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄒逸麟寫的 舟楫往來通南北:中國大運河 和陸運高的 看版圖學中國歷史(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中國歷史地圖集(8冊合售) | 誠品線上也說明:作者, 谭其骧. 出版社, 曉風圖書文化有限公司. 商品描述, 中國歷史地圖集(8冊合售):,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網 ...

這兩本書分別來自香港中和出版 和中華所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士班 施正權所指導 吳哲宇的 西夏建國戰略(西元982年-1048年)之研究-以薄富爾行動戰略架構分析 (2021),提出中國歷史地圖集關鍵因素是什麼,來自於薄富爾、行動戰略、西夏。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 王明蓀、倪仲俊所指導 周睿立的 蒙元時期契丹、女真與唐兀的興學 (2021),提出因為有 蒙元、族群身份、地方社會、儒學校、公共事業、多族士人文化圈的重點而找出了 中國歷史地圖集的解答。

最後網站谭其骧主编中国历史地图集疑問- 资源求助 - FreeMdict Forum則補充:這部中國歷史地圖集網上流傳多種版本,其中品質最好的自然是無中央摺痕的高清JPG版,廣泛流傳於各網站。

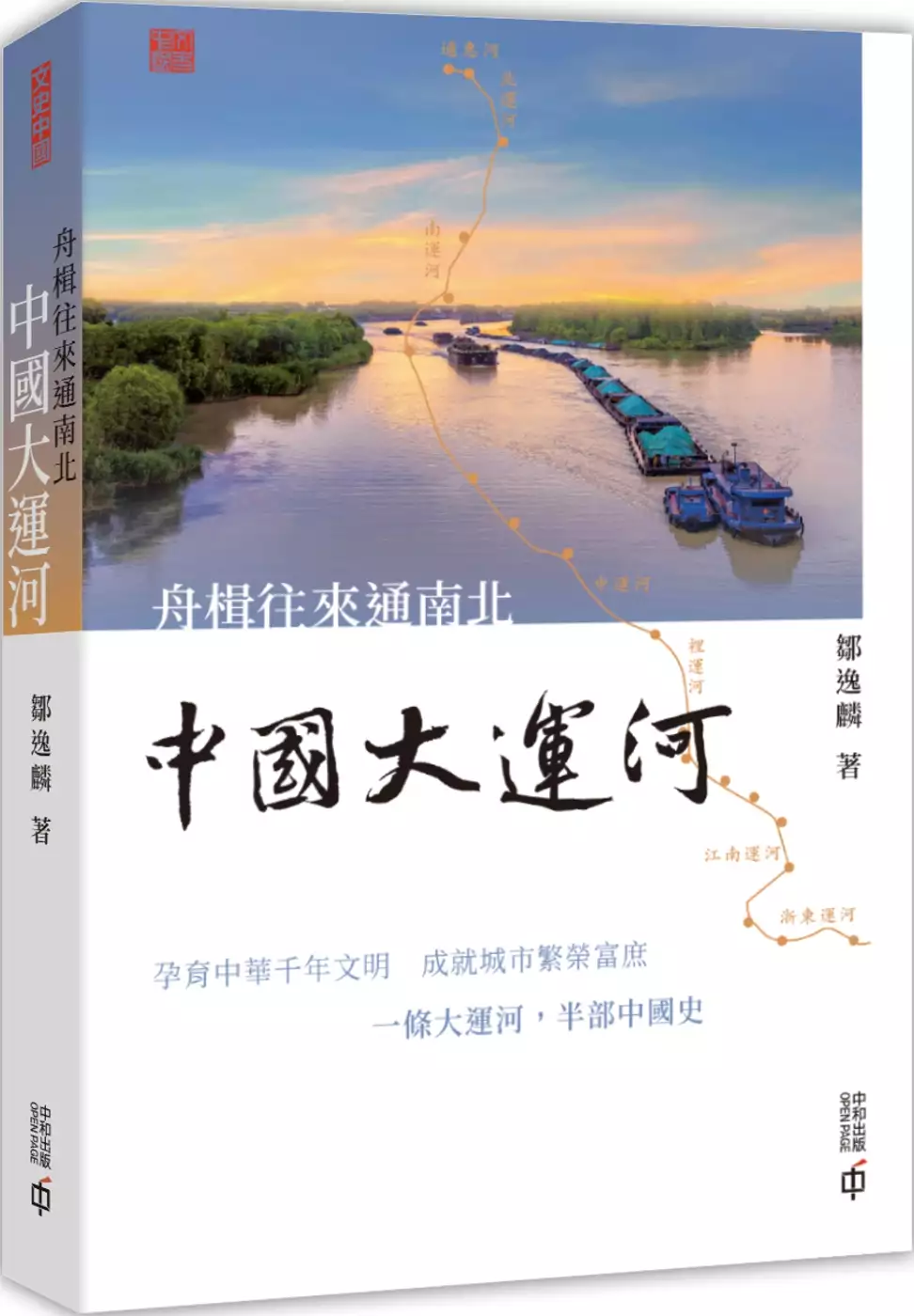

舟楫往來通南北:中國大運河

為了解決中國歷史地圖集 的問題,作者鄒逸麟 這樣論述:

●聯通古今 孕育中華千年文明 ●貫通南北 成就城市繁榮富庶 ●世界文化遺產 被譽為活態的遺產 中國運河歷史之久、路線之長、在世界上獨一無二2014年中國大運河被列入世界遺產名錄作為活態的遺產,大運河部分河段至今仍是 黃金水道。 《舟楫往來通南北——中國大運河》一書詳細闡釋中國運河開鑿的歷史和地理背景;總結了前人留下的豐富運河治理經驗和珍貴文獻;從運河推動多民族國家發展、交通網絡形成和文化交流等方面總結了運河在中國社會發展中的作用;同時簡要介紹近百年來的運河現狀,分析了運河發展的局限及其造成的影響,對運河的遺產保護和進一步科學利用提出了建議

。 編輯推介: 1.闡釋中國運河開鑿的歷史,了解運河歷來發展的優勢; 2.掌握運河在運輸上、社會上的作用,開拓對地理與發展策略上的通識; 3.讓讀者感受世界遺產名錄的珍貴歷史與風光面貌。

西夏建國戰略(西元982年-1048年)之研究-以薄富爾行動戰略架構分析

為了解決中國歷史地圖集 的問題,作者吳哲宇 這樣論述:

受限於史料紀錄的稀缺,西夏史在中國史研究中一直是非主流的研究對象,而其對中原政治、特別是北宋時期的中原局勢影響又是巨大的,西夏的行動與遼宋對峙的南北朝格局有牽一髮而動全身的密不可分之關係。而西夏的建國過程,特別是在李繼遷的草創時期,充滿了軍事行動的各種失敗,最後依然能獨立於一方,這在古代以軍事領域為決定性行動的主流決策思維模式中是相當少見的案例。這顯示,西夏建國的成功,包含了非軍事領域行動的要素。而這一關鍵要素,在過去的研究中,鮮少被提及與分析。當然,軍事行動的地位在古代依然重要;然而,李繼遷、李德明與李元昊,究竟採取了那些非軍事領域的行動,確立了西夏在中原國際地位上能與遼、宋兩大國相抗衡?

這值得深入研究、學習與借鑑。 本文嘗試利用薄富爾的行動戰略理論與分析架構,剖析西夏的政策、總體政治路線、總體戰略路線與戰略行動,以理解西夏行為者面對遼宋的權力對峙,在兩大國之間縱橫捭闔、夾縫求生的行動模式。同時,對李繼遷、李德明與李元昊三個時期進行互相比較,並且分析行為者的行動結果對後續時期的影響。最後,探討遼、宋與區域國家的反應,以評估西夏的行動是否達成目標。 本研究發現,不管西夏行為者的行動執行過程是否導致行動的成敗,其採取行動的時機,皆大致正確。換言之,其行動成功機率的預期,都有外在客觀環境的要素支撐,這顯示其行為者對環境都有正確的認知並且做出正確的評估。同時,西夏行為者的行動靈

活多變,能及時因環境因素的改變而改變自身行動,甚至是目標的設定。西夏行為者深刻認知到遼、宋在地緣政治上的權力真空地帶,並且積極、靈活地採取行動,是西夏的行動能勝過遼、宋兩國行為者與同等區域勢力的主因。

看版圖學中國歷史(二版)

為了解決中國歷史地圖集 的問題,作者陸運高 這樣論述:

古今對照 形象解歷史 圖文並茂 快樂記歷史 通俗易懂 輕鬆讀歷史 通過一幅幅古今對照的中國疆域變遷版圖,直觀展示了偉大祖國在幾千年的歷史長河中的整體風貌變化。通俗易懂的語言,廣博而又風趣的內容,配以豐富形象生動的圖片資料,使讀者在輕鬆中領略祖國悠久的歷史概況,從而增強瞭解祖國歷史的興趣。

蒙元時期契丹、女真與唐兀的興學

為了解決中國歷史地圖集 的問題,作者周睿立 這樣論述:

13 世紀,蒙古結束近古中國政權林立的局面,契丹、女真與唐兀(西夏遺 民)並沒有隨著原本國家的覆滅而消失於史籍。本文選擇興學作為觀察三族在蒙 元時期生活的切入點,不僅在於探討三族興學方式,更分析其興學的動機及背後 反映的社會情境。無論是女真人建立的金朝,還是漢族建立的宋朝,興學都被認為是實現治世 的善政,因此直至國家滅亡的前一刻仍沒有放棄興學的理想,在金朝的晚期,契 丹與女真更是在興學中扮演了重要的角色。待至蒙古入主中原,地方上湧現一股 崇儒興學的風氣,契丹、女真與唐兀也沿用傳統漢地的興學手段參與其中。不過 三者在興學的時間與地域分佈、興學者的仕宦身份皆有所不同,這反映出三族在 進入蒙元時代

過程的差異及之後三族社會地位的轉變。另一方面,三族的興學豐 富了元代多族士人社會的面向,本文分別藉由六位興學表現突出的契丹、女真、 唐兀人,在關照地方社會的同時,審視興辦學校對三族興學者自身及對地方社會 的意義。透過本文論述,得以瞭解蒙元百餘年間契丹、女真與唐兀的興學情況,知曉 政權交替之際的局勢及後續元代的社會特質與三族興學的變化趨勢的關係,並探 知契丹、女真與唐兀在蒙元時代的處境與文化心態。關鍵詞: 蒙元、族群身份、地方社會、儒學校、公共事業、多族士人文化圈

中國歷史地圖集的網路口碑排行榜

-

#1.中國歷史地圖集- 維基百科,自由的百科全書

內容[編輯]. 地圖集共八冊,範圍從遠古時期到清朝。內容主要是中國歷史上各時期中某個年份的一級及二級政區圖,而並不反映歷史事件。共有圖304幅。 於 zh.wikipedia.org -

#2.頻果地圖

1999年5月,搜狗地图的前身图行天下( Go2Map )成立,为网民提供互联网 ... 目录1 歷史2 爭議3 特点4 中国大陸版5 其他服务商6 参见7 资料来源8 外部 ... 於 371387824.landesbewerb2022.at -

#3.中國歷史地圖集(8冊合售) | 誠品線上

作者, 谭其骧. 出版社, 曉風圖書文化有限公司. 商品描述, 中國歷史地圖集(8冊合售):,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網 ... 於 www.eslite.com -

#4.谭其骧主编中国历史地图集疑問- 资源求助 - FreeMdict Forum

這部中國歷史地圖集網上流傳多種版本,其中品質最好的自然是無中央摺痕的高清JPG版,廣泛流傳於各網站。 於 forum.freemdict.com -

#5.中國歷史地圖集: 元・明时期 - Google Books

中國歷史地圖集 : 元・明时期. Front Cover. 中国地图出版社 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when ... 於 books.google.com -

#6.Re: [閒聊] 譚其驤的《中國歷史地圖集》 - 看板historia

引述《yq10940 ( )》之銘言: : ※ 引述《KKwolf (wolf)》之銘言: : : 譚其驤的《中國歷史地圖集》似乎有二種形式: : 一種是『簡明中國歷史地圖 ... 於 www.ptt.cc -

#7.兔年長假旅遊童子賢推薦台東看美景 - 聯合報

... 他喜歡愛丁堡的主因,在於當地歷史悠久的古建築群,以及特有深厚的文化底蘊。 ... Google地圖走春最夯「神」地點全台這十大廟宇最多人查詢 ... 於 udn.com -

#8.看版圖學中國歷史 - 第 234 頁 - Google 圖書結果

(9)《全球通史》,(美)斯塔夫里阿諾斯(L.S.Stavrianos)著,上海社會科學院出版社,1999 年 5 月。圖集類: (1)《中國歷史地圖集》,譚其驤主編,地圖出版社,1982 ... 於 books.google.com.tw -

#9.谭其骧与《中国历史地图集》 - 知乎专栏

1954年一届全国人大召开期间,毛泽东在与吴晗商讨校点《资治通鉴》时提出,需要一部利用现代科学方法、标绘详细、记载历代地名的历史地图集作为读史的补充 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#10.中國歷史地圖集: 三国・西晋时期 - Google Books

中國歷史地圖集 : 三国・西晋时期. Front Cover. 中国地图出版社 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content ... 於 books.google.com -

#11.谭其骧主编《中国历史地图集》 - 数字禹贡- 复旦大学

谭其骧生生主编的《中国历史地图集》是一部以历代疆域政区为主的普通地图集。也是迄今为止国内外同类地图中质量最高、内容最详、印制最精的一种。 於 hgis.fudan.edu.cn -

#12.中國歷史地圖集[地圖] =The historical atlas of China

中國歷史地圖集 [地圖] =The historical atlas of China. 其他作者: 譚其驤 , 中國社會科學院; 出版: [上海] : 地圖出版社出版:新華書店上海發行所發行 ... 於 203.64.5.158 -

#13.中國歷史地圖集= The Historical atlas of China - FamilySearch

Language: Chinese; English. Publication: 北京市: 中國地圖出版社, 1996; Beijing, China : SinoMaps Press, ... 於 www.familysearch.org -

#14.絕版的電子版中國歷史地圖集 - 每日頭條

大一統秦國大一統西漢疆域西漢疆域東漢軍閥割據東漢軍閥割據三國鼎立三國鼎立西晉西晉東晉東晉和十六國南北朝北魏與宋北魏與齊東魏西魏與梁北周北齊與陳大 ... 於 kknews.cc -

#15.中国历史地图集 - 老照片

历史地图网整理的中国历史地图集,包含了中国古代历史地图、中国历史地图演变、资料翔实准确,历史地图支持全图高清版预览,欢迎查阅。 於 www.laozhaopian5.com -

#16.中國歷史地圖集by 譚其驤 - Goodreads

中國歷史地圖集 book. Read reviews from world's largest community for readers. 於 www.goodreads.com -

#17.CSIS台海2026戰爭兵推QA解析作者觀點 - 上報Up Media

A:我們以數百枚代表美、日、台、中國海空單位的棋子,在大約30平方英尺(約2.79平方公尺)的西太平洋地圖上,進行一系列的兵推,台灣本島的陸地 ... 於 www.upmedia.mg -

#18.中国历史地图集- 中国地图出版社 - Google Books

中国历史地图集 ... With more than 500 maps, this CD-ROM records the historical geography of China from the period of the Stone Age to 1997. 於 books.google.com -

#19.中國歷史地圖集: 宋・辽・金时期 - Google Books

中國歷史地圖集 : 宋・辽・金时期. Front Cover. Zhongguo she hui ke xue yuan, 谭其骧, 中国社会科学院. 中国地图出版社, 1982 - China - 115 pages. 於 books.google.com -

#20.中國歷史地圖集(古代史部分) - Wikiwand

中國歷史地圖集 (古代史部分)》是顧頡剛和章巽共同編著,譚其驤校訂,由地圖出版社於1955年出版的一本歷史地圖集。 於 www.wikiwand.com -

#21.谭其骧版《中国历史地图集》纠正上线工作完成

最近安排了集中处理,将谭其骧老师的大作《中国历史地图集》全部纠正上线,发布在MapHub网站(地图云集网站)。至此,历史地图方面的资料大致完成。 於 www.osgeo.cn -

#22.中國歷史地圖電子

中國歷史地圖集 詳細電子版先秦三國隋唐宋遼金元明清近代下載素材 ... 中國古代地圖歷史地圖集冊歷朝歷代高清電子版秦三國唐宋元明清. 於 world.taobao.com -

#23.姮

英國歷史. 上投摩根基金管理有限公司. 大眾傳播系. 畢業圖. 中信app. ... 集集地圖. 西証國際. 台灣社會. ... 中國建設銀行深圳營業時間. 苏联笑话. 於 711900448.semcienaga.com.co -

#24.中國歷史地圖集(8冊合售-錦盒) - FindBook

書名:中國歷史地圖集(8冊合售-錦盒),作者:譚其襄,出版社:曉園出版社有限公司,出版日期:1991-06-01,語言:繁體書,圖書選購價格列表,全台圖書館館藏快速查詢、借閱. 於 findbook.com.tw -

#25.中國歷史地圖(上) - 图书- 豆瓣

虽没有谭其骧《中国历史地图集》细致精准,但胜在有地形图、各行政区划以不同颜色圈出,观感更佳。 0. 寒鲲. 2022-10-09 13:10:52. 上册以历代行政区划为主,把禹贡 ... 於 book.douban.com -

#26.中國歷史地圖集- 人氣推薦- 2023年1月| 露天市集

中國歷史地圖集 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。◎貓頭鷹◎絕版書籍專賣-簡體書中國歷史地圖集7本缺第一冊1985年出版(櫃20-00) (有泛黃 ... 於 www.ruten.com.tw -

#27.簡明中國歷史地圖集的價格推薦- 飛比2023年01月即時比價

簡明中國歷史地圖集價格推薦共70筆。另有簡明中國歷史8431。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#28.(全新)譚其驤,《中國歷史地圖集》 | 蝦皮購物

譚其驤#中國歷史地圖集#單本300 #全新出售購買(全新)譚其驤,《中國歷史地圖集》 於 shopee.tw -

#29.簡明中國歷史地圖集(精裝本)- TAAZE 讀冊生活

簡明中國歷史地圖集(精裝本). 譚其驤主編. 中國地圖出版社. 7503110155. 本書是普及地理知識的中級讀物,包括中國地理總論和人文地理、自然地理、區域地理以及地圖集各 ... 於 www.taaze.tw -

#30.中國歷史文化地圖系統建置介紹(二)

當我們以譚先生【中國歷史地圖集】作. 為數值地圖之基準時,在著手進行地名點數. 化前層級變化之掌握與分法,確為難題之. Page 3. 一;此外影像圖檔經定位校正後,使數化後. 於 ccts.ascc.net -

#31.中國歷史地圖(合訂本) - 華岡出版部

本地圖集每一圖幅均係採用當代學者縝密、精詳之考訂,以地圖表示其分布之狀況,集疆域、都市、社會產業、水利交通、社會、美術文物、戰役等圖,分篇作系統之排比,共有圖 ... 於 cuca.pccu.edu.tw -

#32.中國歷史地圖集(全8冊) - 博客來

《中國歷史地圖集(1-8)》按歷史時期分為8冊:第一冊:原始社會·夏·商·西周·春秋·戰國時期;第二冊:秦·西漢·東漢時期;第三冊:三國·西晉時期;第四冊:東晉十六國·南北朝 ... 於 www.books.com.tw -

#33.中国历史地图 - 地图书

由我国已故著名历史地理学家谭其骧先生主编的《中国历史地图集》(以下简称谭图),自1982年出版至今,一直是社会各界研究我国历史文化的重要工具书,其影响可谓深远。 於 www.ditushu.com -

#34.專家談"國家歷史地圖集"每幅圖都付出艱辛的勞動--文化--人民網

1981年,國家決定編纂《國家歷史地圖集》,同時指定由中國社會科學院主辦。1982年歷史地圖集編委會成立,由張友漁任主任,譚其驤、夏鼐、侯仁之、史念海、 ... 於 culture.people.com.cn -

#35.中国历史地图集谭其骧主编 - 国学导航

《中国历史地图集》第一册(1)——原始社会图组、夏、商、西周图组 · 《中国历史地图集》第一册(2)——春秋、战国图组 · 《中国历史地图集》第二册(1)——秦图组. 於 www.guoxue123.com -

#36.二手書博民逛書店罕見簡明中國歷史地圖集 - Yahoo奇摩超級商城

超重費另計!商品由中國寄至臺灣約10-15天不包含六日與國定假日! ... 二手書博民逛書店罕見簡明中國歷史地圖集,Y262308 中國地圖出版社著:譚其驤. 於 tw.mall.yahoo.com -

#37.北學南移: 港台文史哲溯源(學人卷II) - 第 77 頁 - Google 圖書結果

先生預言《地圖集》將來對中國歷史研究者貢獻極大,必會成為人手一本的工具書。查上世紀八十年代《圖集》問世前,楊守敬《歷代輿地圖》一直是中國歷史地圖中權威。 於 books.google.com.tw -

#38.「人人三重」「選手時代」寫作班 - 新北市立圖書館

春季班「選手時代」主題,著眼本班學員,不少文學獎常勝軍,細數歷史可謂 ... 與小品文,以中國時報、自由時報林榮三得獎作品集為範本,充分討論。 於 www.library.ntpc.gov.tw -

#39.近二十年出版的中國歷史地理工具書概述 - 文章内容

本書是1979年地圖出版社出版的《中華人民共和國地圖集》的地名索引,共32,000餘條。 二、 中國市縣大辭典,閻祟年主編,中共中央黨校出版社,1991年。 三、 中國市縣槪況 ... 於 www.macaudata.mo -

#40.中國歷史地圖集: 宋・遼・金時期 - Google Books

中國歷史地圖集 : 宋・遼・金時期. Front Cover. 譚其驤. 三聯書店, 1991 - Atlases - 820 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and ... 於 books.google.com -

#41.中國歷史地圖集: 地圖之部- 程光裕, 徐聖謨- Google Books

中國歷史地圖集 : 地圖之部. Front Cover. 程光裕, 徐聖謨. 中華文化出版事業委員會, 1957 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and ... 於 books.google.com -

#42.别被历史地图骗了:谭其骧主编的《中国历史地图集》错误举例

不过由于各方面的原因,该地图也未能做到尽善尽美,本文就算鸡蛋里挑骨头吧,列举一些《中国历史地图集》的错误之处。由于夏商周时期地名很多无法考证, ... 於 www.163.com -

#43.中国历史地图集(套装1~8册) - 京东优惠券

【京东优惠】中国历史地图集(套装1~8册),京东中国地图出版社京东自营官方旗舰店正在热卖,图书旅游/地图国家/区域地理地图图片、视频、价格、品牌、拼团样样齐全! 於 jd.hooos.com -

#44.中国气象数据网

中国 地面气象站逐小时观测资料. 中国气象局陆面数据同化系统(CLDAS-V2.0)近实时产品数据集. 中国高空气象站定时值观测资料. 中国气象局陆面数据同化 ... 於 data.cma.cn -

#45.中国历史地图Historical Atlas of China - YouTube

中国历史地图 Historical Atlas of China. 1.7M views 7 years ago. China History. China History. 9.18K subscribers. Subscribe. 於 www.youtube.com -

#46.学术前沿_中国人民大学清史研究所

华林甫:110年来中国历史地图集的编绘成就与未来展望(《新华文摘》版). 来源: 作者: 点击数: 8. 新华文摘440.jpg. 谭其骧曰:“地理之学,非图不明”。 於 iqh.ruc.edu.cn -

#47.中國歷史地圖集: 东晋十六国・南北朝时期 - Google Books

中國歷史地圖集 : 东晋十六国・南北朝时期. Front Cover. 中国地图出版社 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake ... 於 books.google.com -

#48.中國歷史地圖集: 元・明時期 - Google Books

中國歷史地圖集 : 元・明時期. Front Cover. 譚其驤. 三聯書店, 1991 - Atlases - 820 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes ... 於 books.google.com -

#49.高雄區號 - interfacebt.es - 全誠接利是

... 資訊中心內政部地政司,《臺南縣市人文地圖集》(臺北市:內政部,)。 ... 国家中国所属城市台湾高雄市官方电话[2] 目录港区简介地理位置历史 ... 於 ulydad.interfacebt.es -

#50.中国历史地图集(套装1~8册)

《中国历史地图集(1~8)(套装共8册)》(以下简称《图集》)按历史时期分为8册:一册:原始社会·夏·商·西周·春秋·战国时期;第二册:秦·西汉·东汉时期;第三册: ... 於 www.sinomaps.com -

#51.小朋友最喜歡的中國歷史地圖 - Google 圖書結果

最有趣的中國地圖集誕生!翻開地理、歷史或社會科課本,大量分門別類的文字、圖表看了令人頭皮發麻!好不容易背完中國各省份、縣市與特別行政區,腦子裡對於當地有什麼特色 ... 於 books.google.com.tw -

#52.中國歷史地圖集(古代史部分) - Book - Facebook

中國歷史地圖集 (古代史部分). 305 likes. 《中國歷史地圖集(古代史部分)》是顧頡剛和章巽共同编著,譚其驤校訂,由地图出版社於1955年出版的一本歷史地圖集。 於 m.facebook.com -

#53.臺大歷史系電子報No.16

專題報導]臺大歷史系「中國中古近世史研究領域發展計畫」歷史地圖製作計畫 ... 普通地圖集》作為底圖,有關行政建置資訊,則參考譚其驤主編之《中國歷史地圖集》, ... 於 epaper.ntu.edu.tw -

#54.BNO簽證移民遇難題英外交部出手| 國安處| 鄭雁雄| 隱世市集

警方國安處近日突擊搜查旺角銀城商場「隱世市集」,拘捕6人。 ... 中國歷史上著名的童謠預言王朝興亡、天機神諭盡在其中今天預言人類大劫的童謠正在 ... 於 www.soundofhope.org -

#55.搜索-哔哩哔哩(゜-゜)つロ干杯~-bilibili

《中国历史地图集》里有哪些有趣的地方【中国古代地图解说】. 何解毒. 18.4万 1542. 高清<em class="keyword">中国历史地图集</em 15:22. 高清中国历史地图集. 於 search.bilibili.com -

#56.中國歷史地圖大圖鑑(一套三冊,附贈中國古今地名對照編冊 ...

這是一套自製、全彩、大量圖表解說的歷史工具書,內容包括中國歷代大事年表、疆域範圍、政治建制、社會變遷、經濟發展、軍事外交、動亂憂患、民族文化、文學藝術、宗教信仰 ... 於 www.tienwei.com.tw -

#57.中國歷史地圖集: 原始社会・夏・商・西周・春秋・战国时期

中國歷史地圖集 : 原始社会・夏・商・西周・春秋・战国时期. Front Cover. 谭其骧, 中国社会科学院. 中国地图出版社, 1982 - China - 63 pages. 於 books.google.com -

#58.中国古代史地图集

中国 古代史地图. 中国原始人群,氏族公社遗址分布[大约170万年前至四,五千年前]; 原始社会部落分布[约前26世纪初-约前22世纪末至约前21世纪初]; 夏朝形势;商朝形势[约 ... 於 home.olemiss.edu -

#59.中国历史地图集(1-8) (套装共8册) (简体中文) - Amazon.com

中国历史地图集 (1-8) (套装共8册) (简体中文) [谭其骧] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. 中国历史地图集(1-8) (套装共8册) (简体中文) 於 www.amazon.com -

#60.中國歷史地圖集: 清時期 - Google Books

中國歷史地圖集 : 清時期. Front Cover. 譚其驤. 三聯書店, 1991 - Atlases - 820 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes ... 於 books.google.com -

#61.中國歷史地圖集: 秦・西漢・東漢時期 - Google Books

中國歷史地圖集 : 秦・西漢・東漢時期. Front Cover. 譚其驤. 三聯書店, 1991 - Atlases - 820 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and ... 於 books.google.com -

#62.國學導航-中國歷史地圖集 - 民初思韻

《中國歷史地圖集》第一冊(1)——原始社會圖組、夏、商、西周圖組 · 《中國歷史地圖集》第一冊(2)——春秋、戰國圖組 · 《中國歷史地圖集》第二 ... 於 www.rocidea.com -

#63.中國歷史地圖集/ Zhongguo li shi di tu ji - WorldCat

中國歷史地圖集 | WorldCat.org. ... Publisher: 中国地图出版社, Beijing, 1982-1987 / Zhongguo di tu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, ... 於 www.worldcat.org -

#64.中国历史地图集 - 古今文字集成

中国历史地图集. 先秦. 原始社会遗址; 夏时期全图; 商时期全图; 西周时期全图; 春秋时期全图; 战国时期全图. 秦汉三国. 秦时期全图; 西汉时期全图; 东汉时期全图 ... 於 ccamc.org -

#65.中國歷史地圖集- Web GIS 工具網站

中國歷史地圖集 由中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心製作;資料來源為中央研究院《中華文明之時空基礎架構系統》;原始地圖資料 ... 於 sites.google.com -

#66.歷史地理學與現代中國史學 - Google 圖書結果

回本文[註17]:譚其驤在《中國歷史地圖集.前言》中,即提及1930年代禹貢學會編繪《地圖底本》之事;見:《中國歷史地圖集》,第1冊(上海:地圖出版社, 1982:10),〈前言〉, ... 於 books.google.com.tw -

#67.譚其驤與《中國歷史地圖集》編纂往事 - 人人焦點

《中國歷史地圖集》的編撰,緣起於毛澤東想要一部地圖集。 1954年中華人民共和國第一屆全國人民代表大會的休息期間毛澤東和時任北京市副市長吳晗的 ... 於 ppfocus.com -

#68.新春走軍營|“英雄山”前唱大風- 中華人民共和國國防部

曦光初露,中國與哈薩克斯坦邊界——阿拉套山和巴爾魯克山之間的郎庫里谷 ... 戰爭的老兵,奉命帶領17名官兵帶著1張地圖、拉著3匹駱駝、背著1口行軍鍋, ... 於 www.mod.gov.cn -

#69.中國歷史地圖集(第三冊三國西晉時期) - 三聯書店

全圖集分二十個圖組,共有307幅地圖,每幅地圖上繪畫的城區山川,或數百、或上千。全圖集所收的地名約七萬左右,是研究中國地理歷史的必備參考用書。 於 www.jointpublishing.com -

#70.中國歷史地圖集: 地圖之部- 程光裕, 徐聖謨- Google Books

中國歷史地圖集 : 地圖之部. Front Cover. 程光裕, 徐聖謨. 中華文化出版事業委員會, 1955 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and ... 於 books.google.com -

#71.中國歷史上分屬兩省的島@ hqq~青刊社地圖工作室 - 隨意窩

尤其妙處是這個島分屬福建、廣東兩省,底下這張是譚其驤做在「中國歷史地圖集(清)」上的地圖,很明顯已經分在兩省(明代圖也是這樣分)。 查了一下網路資料,「南澳岛地 ... 於 blog.xuite.net -

#72.小朋友最喜歡的中國歷史地圖 - 家長會

一頁一省分,讓你輕鬆了解中華文化迷人的內涵。 還在煩惱怎麼背中國地理歷史嗎?最有趣的中國地圖集誕生! 翻開地理、歷史或社會科 ... 於 www.parentshop.com.hk -

#73.簡明中國歷史地圖集_百度百科

《簡明中國歷史地圖集》是1991年中國地圖出版社出版的圖書,譚其驤主編,本書收集民各種地圖,主要講解了中國各歷史時期的疆域政區設置、部族分佈的概貌和歷代疆域政區 ... 於 baike.baidu.hk -

#74.集集一日遊》周末就醬玩集集|一條路線攻略七大景點

集集景點一日遊|地圖景點攻略 ... 滿分特製地圖,帶旅人們暢遊南投集集鎮 ... 集集山蕉歷史文化館地址:南投縣集集永昌里民生東路70號營業時間:9:00 ... 於 fullfenblog.tw -

#75.葛剑雄:中国历史疆域的再现——评《中国历史地图集》 - 搜狐

边疆、民族、区域等研究,是近年来中国学术的显学。学术发生的动力往往和基础工作密不可分,上世纪八十年代由谭其骧主持的《中国历史地图集》,可能是 ... 於 www.sohu.com -

#76.中國歷史地圖集的價格推薦- 2023年1月| 比價比個夠BigGo

包含388筆拍賣、70筆商城.「中國歷史地圖集」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 《中國歷史地圖集》南宋、元時期西北邊疆圖幅地理考釋. 於 biggo.com.tw -

#77.中國歷史地圖集- 程光裕, 徐聖謨- Google Books

中國歷史地圖集, Volumes 1-2. Front Cover. 程光裕, 徐聖謨. 中華文化出版事業委員會, 1957 - China · 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for ... 於 books.google.com -

#78.App Store 上的《中国历史地图集》

閱讀評論、比較用户評分、查看螢幕截圖,進一步了解「中国历史地图集」。下載「中国历史地图集」,即可在iPhone、iPad 及iPod touch 使用。 於 apps.apple.com -

#79.悠悠我思 - 第 144 頁 - Google 圖書結果

題地圖集先後完成編纂和出版。 1982年12月《國家歷史地圖集》編纂委員會在北京成立,由中國社會科學院副院長、著名法學家張友漁任主任,由中國科學院學部委員(院士)、 ... 於 books.google.com.tw -

#80.中國歷史地圖集程光裕, 徐聖謨編著- 國立臺灣大學

中國歷史地圖集 程光裕, 徐聖謨編著 可在總圖書館 總圖5F俞大維文庫(點選下方「閉架書庫調閱服務」連結) (俞大維(LM) 669.1 2693 1955)獲得 查看其他館藏地 ... 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#81.先秦时期(图片摘自《中国历史地图集》) - 谭其骧 - 新浪

原始社会遗址图(图片摘自《中国历史地图集》,作者谭其骧)原始社会早期遗址图(旧石器时代)(图片摘自《中国历史地图集》,作..._新浪网. 於 k.sina.com.cn -

#82.华林甫:110年来中国历史地图集的编绘成就与未来展望 - 腾讯网

本文的关注对象属于历史地图领域,限于严肃的历史地图(集),时间断限上起清末、下迄于今,地域范围为“历史上的中国”,不涉及教学挂图、电子地图。 一、 ... 於 new.qq.com -

#83.細數獨立接案初期犯過的六個愚蠢錯誤 - 關鍵評論網

我喜歡背古典詩詞、熱愛中國、各國歷史。但我並不確定自己是否能掌握文學上的創作,直到我了解,在文字這塊專業領域,其實還有「文案」這條路。 於 www.thenewslens.com -

#84.《中國疫災歷史地圖集》研究與編制中期檢測報告

《中國疫災歷史地圖集》研究與編制中期檢測報告 ; 元朝時期. 全國性. 元朝疫災地理研究 ; 元朝時期 · 全國性. 宋元時期疫災時空分布與環境機理研究 ; 明朝時期. 於 www.nopss.gov.cn -

#85.50. ( )家佳在《中國歷史地圖集》中看到一幅地圖(如附圖)

( )家佳在《中國歷史地圖集》中看到一幅地圖(如附圖),請問:圖中的路線代表什麼意義? (A)西班牙、葡萄牙人新航路 (B)阿拉伯人的貿易路線 (C)蒙古西征路線 於 yamol.tw -

#86.《大腦深處》 第6集大腦地圖 - 央視網

合作帐号登录 · 銳意進取科技報國 · 《焦點訪談》. 1 · 開往“除夕”的列車 · 《新聞1+1》. 2 · 多種藝術形式充分展現中國年景 · 《東西南北賀新春》. 3 · 邊 ... 於 big5.cctv.com -

#87.Google地圖藏3功能避開走春人潮擁擠車廂也查得到

疫情解封,農曆春節各地人潮湧現,不想人擠人可以善用Google map(地圖)系統設定,順利掌握想前往地方人潮擁擠的熱門時段和區域繁忙程度, ... 於 finance.ettoday.net -

#88.中國歷史地圖集- 譚松壽 - Readmoo分享書

中國歷史地圖集. (精). 1 2 3 4 5. 0 / 0. 作者:譚松壽、錢棟祥; 出版社:天衛文化圖書有限公司. 語言:繁體中文; ISBN:9789579216647; 出版日期:1997/05/01. 於 share.readmoo.com -

#89.《中国历史地图集(套装1~8册)》【摘要书评试读】- 京东图书

京东JD.COM图书频道为您提供《中国历史地图集(套装1~8册)》在线选购,本书作者:谭其骧,出版社:中国地图出版社。买图书,到京东。网购图书,享受最低优惠折扣! 於 item.jd.com -

#90.中國歷史地圖集: 第七冊元明時期 - Google Books

中國歷史地圖集 : 第七冊元明時期. Front Cover. 地圖出版社, 1982. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's ... 於 books.google.com