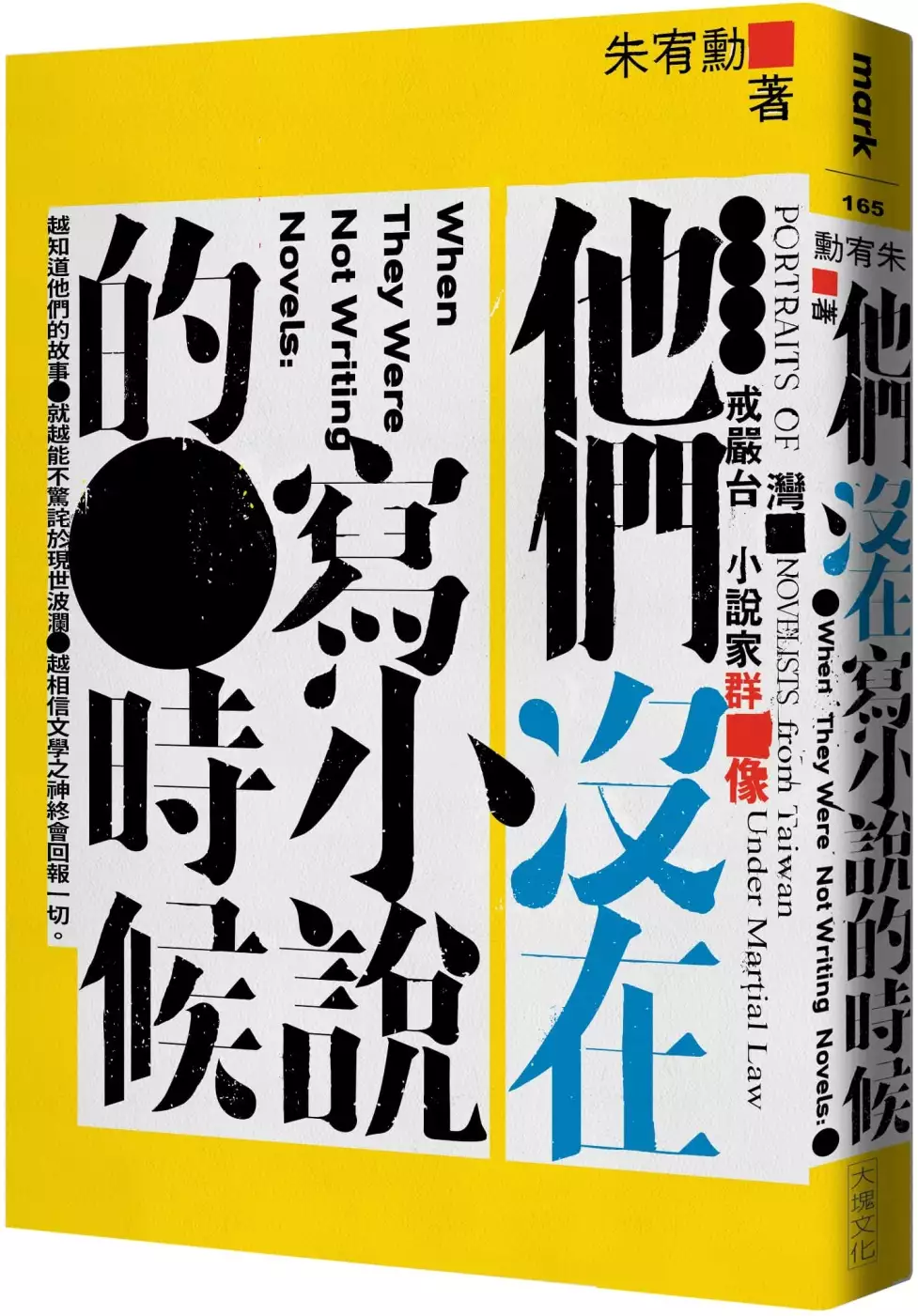

中國沙塵暴的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱宥勳寫的 他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像(限量作家簽名版) 和朱宥勳的 他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中國沙塵暴襲台!北部空品「紅色警戒」 這2縣市慎防高溫也說明:中央氣象局預報,中國沙塵17日傍晚起將隨東北季風增強,影響台灣空氣品質,中國東部沿海污染物也會伴隨傳輸至台灣,北部地區將達紅色警示等級, ...

這兩本書分別來自大塊文化 和大塊文化所出版 。

大仁科技大學 環境管理研究所 李芳胤所指導 吳玫貞的 沙塵暴對台灣地區懸浮微粒之影響 (2015),提出中國沙塵暴關鍵因素是什麼,來自於沙塵暴、懸浮微粒、細懸浮微粒。

而第二篇論文國立中山大學 中國與亞太區域研究所 林德昌所指導 鄭秀女的 中國大陸土地沙漠化生態治理之研究 (2014),提出因為有 永續發展、國際規範、生態危機、全球治理、生態治理的重點而找出了 中國沙塵暴的解答。

最後網站中國沙塵暴7分鐘淹沒1棟樓!預計週日清晨侵襲台灣則補充:北京15日上午還看得到藍天,下午就一片黃沙滾滾,內蒙的烏海市更誇張,前兩天天高氣爽,昨天(15)沙塵暴來襲,什麼也看不到,加上北京部分地區下午還下雨 ...

他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像(限量作家簽名版)

為了解決中國沙塵暴 的問題,作者朱宥勳 這樣論述:

#朱宥勳發表連載時深受好評敲碗不斷的台灣文學故事終於出版! #「我希望可以在這系列文章裡,讓文學讀者重新認識台灣的作家前輩,認識他們的精神、意志與勇氣;我也希望可以稍微讓非文學讀者感受到,就算你未必嗜讀文學作品,這些人本身的生命故事,及其對世界的熱情與執著,都有如小說一樣精彩。」——朱宥勳 越知道他們的故事,就越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 台灣文學被「發現」的歷程,就像是啟蒙時代的除魅,把各種蒙在文學上的遮蔽與限制去除,會看到台灣文學這一路走來,像是逐漸重新發現自己的優點而願意自我肯定的人們,把眼光從被誤導的他方移開,願意好好正視自己的優點與不足

,建立適當的評價觀點,肯定自己並砥礪向前。文學是民族的精神,文學史是建立國族認同的歷程,文學史觀也許就是對自己國家靈魂的自信。 但我們有多了解自己的靈魂,我們能因為自己的文學產生多少自信? 這是朱宥勳給自己的命題,《他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像》就是他回應這份命題的第一份答案。在本書裡他談了九位小說家的故事:鍾肇政、鍾理和、葉石濤、林海音、陳千武、聶華苓、郭松棻、陳映真、七等生,這些小說家都有傳世的作品,但他們在寫小說之外所做的事,更是影響了往後的文學發展。這是以獨特觀點切入的文學故事,不談作品分析,著重在創作者必須面對的許多在創作之外的「戰場」,而他們沒在寫小說的時候

所做的事,大格局地影響了往後的台灣文學。 他寫鍾肇政在創作之外,努力讓跨越語言斷層的本省籍作家,在幾乎被外省作家占去的報章版面中露出頭角,他永遠不只想到自己的創作,還去鼓勵並幫忙其他作家; 寫鍾理和怎麼在孱弱身軀與文學理想中奮戰,還要面對政治漠視的摧殘,成為了台灣文學艱苦與奮鬥的象徵; 寫葉石濤從小說轉戰評論,為不被正視的同代台灣作家作品,爭取評價與定位,鼓勵作家創作,為未來的台灣文學擘畫布局; 寫林海音努力平衡省籍、語言、性別與政治,讓更多不同於官方主流的優秀作家有發表空間,培養更多優秀的創作者; 寫陳千武怎麼勇敢挑戰殖民者的霸氣,睥睨日本或國民政府設下的阻礙,永遠用超越

殖民者的霸氣一較高下; 寫聶華苓的故事架構更是龐大,彷彿一幅冷戰時代的全球文化攻防戰略圖,人們的情感夢想與政治攻防錯落其間; 寫郭松棻投身保釣運動因而無法返鄉,而他的作品卻寫出了多少台灣人都未曾看過的台灣; 寫陳映真這台灣文學史上最令人心情複雜的作家,爬梳出戒嚴體制下人道主義理想青年複雜的抉擇; 寫七等生奮力將自己變成一件堅持藝術的大作品,不管其他人都已經轉向。 這些故事凝練出小說家們畢生的苦心與執著,這些故事也向我們展現台灣文學如何努力找到自己的路,說自己的故事。這些故事一方面帶我們回到當時的時空背景,還原小說家們創作時面對的困境;另一方面也是以朱宥勳的觀點來建構台灣文

學史,特別是在政治壓力滿點之下的戒嚴台灣文學史。 本書〈後記〉裡所表露的,應該是最適合來說明這些小說家之於台灣的意義,以及為什麼要說他們的故事: 每次想到鍾肇政,我就會問自己:如果他都沒有放棄了,你有什麼卻步的理由? 我能像鍾理和一樣,堅持寫到不能再寫為止嗎? 我有沒有葉石濤的堅忍,能等到冰封雪融的一刻? 我有林海音的耐心與細緻,能為了更遠大的目標而調和眾人嗎? 我是否能跟陳千武一樣,擁有無可摧折的自信? 聶華苓的格局與敏銳,郭松棻的深思與內省,陳映真與七等生看似相反卻猶如鏡像的執著⋯⋯ 我不想說一些「典型在夙昔」之類的老頭修辭,但我確實感激他們,在很多猶疑

時刻為我照亮眼前路。 我越知道他們的故事,就彷彿越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 如果這本書的讀者,也能分到一絲一毫類似的力量,就再值得不過了。 名人推薦 張亦絢(作家) 盛浩偉(作家) 黃崇凱(作家) 黃震南(藏書家、活水來冊房主人) 楊翠(東華大學華文文學系教授) 推薦

中國沙塵暴進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 世界微光看更多 http://act.setn.com/worldlight/

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲新聞HD直播 三立LIVE新聞 https://goo.gl/7FaFJW

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt

➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e

➲雲端秘檔揭秘辛解碼真相 https://goo.gl/vi3Gzd

➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e

#國際新聞 #國際局勢

沙塵暴對台灣地區懸浮微粒之影響

為了解決中國沙塵暴 的問題,作者吳玫貞 這樣論述:

台灣地區的空氣品質同時受本地產出與境外移入汙染物的影響,大陸沙塵即為境外汙染源之一。沙塵來襲時,往往在短時間內即可造成全區空氣品質劣化的現象,懸浮微粒濃度驟升尤為明顯。為瞭解歷年來沙塵對台灣地區空氣品質之影響,本研究遂蒐集並彙整環保署長期的懸浮微粒(PM10及PM2.5)監測數據進行分析與探討。 研究結果顯示,在1994年至2012年期間,除1997年外,每年都有沙塵來襲,總數為64個,影響日數173日,平均每年3.4個,平均影響約9.1天。其中以2004年的9個與30日為歷年之最。歷年沙塵期間PM10及PM2.5最高濃度之平均值分別為550 μg/m3及114 μg/m3,分別約

為非沙塵期間之6-8倍及2-3倍。 歷年沙塵對台灣地區PM10之影響以西部地區較大,達不良等級之日數比例約為53.7%〜73.4%,而東部地區之良好普通等級比例達63.6%〜83.8%,澎湖與馬祖地區的良好普通等級亦達64.8%〜66.2%。此外,對健康影響較大的非常不良及有害等級,亦呈現西部高於東部及馬祖、澎湖之趨勢,比例較高者為高屏地區(11.0%)與雲嘉南地區(10.4%),而金門地區之高比例(15.2%)亦值得關注。 歷年沙塵對台灣地區PM2.5之影響亦呈現西部及金門地區大於東部及馬祖、澎湖地區之現象。以對健康影響較大的高及非常高等級之合計比例而言,西部及金門地區介於41.4%

〜81.4%,遠高於東部地區之14.0%〜16.2%及馬祖之32.5%、澎湖之20.9%。其中高屏地區的合計比例高達81.4%,且非常高等級之比例達53.5%,是最需注意與加強防護的。

他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像

為了解決中國沙塵暴 的問題,作者朱宥勳 這樣論述:

#朱宥勳發表連載時深受好評敲碗不斷的台灣文學故事終於出版! #「我希望可以在這系列文章裡,讓文學讀者重新認識台灣的作家前輩,認識他們的精神、意志與勇氣;我也希望可以稍微讓非文學讀者感受到,就算你未必嗜讀文學作品,這些人本身的生命故事,及其對世界的熱情與執著,都有如小說一樣精彩。」——朱宥勳 越知道他們的故事,就越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 台灣文學被「發現」的歷程,就像是啟蒙時代的除魅,把各種蒙在文學上的遮蔽與限制去除,會看到台灣文學這一路走來,像是逐漸重新發現自己的優點而願意自我肯定的人們,把眼光從被誤導的他方移開,願意好好正視自己的優點與不足

,建立適當的評價觀點,肯定自己並砥礪向前。文學是民族的精神,文學史是建立國族認同的歷程,文學史觀也許就是對自己國家靈魂的自信。 但我們有多了解自己的靈魂,我們能因為自己的文學產生多少自信? 這是朱宥勳給自己的命題,《他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像》就是他回應這份命題的第一份答案。在本書裡他談了九位小說家的故事:鍾肇政、鍾理和、葉石濤、林海音、陳千武、聶華苓、郭松棻、陳映真、七等生,這些小說家都有傳世的作品,但他們在寫小說之外所做的事,更是影響了往後的文學發展。這是以獨特觀點切入的文學故事,不談作品分析,著重在創作者必須面對的許多在創作之外的「戰場」,而他們沒在寫小說的時候

所做的事,大格局地影響了往後的台灣文學。 他寫鍾肇政在創作之外,努力讓跨越語言斷層的本省籍作家,在幾乎被外省作家占去的報章版面中露出頭角,他永遠不只想到自己的創作,還去鼓勵並幫忙其他作家; 寫鍾理和怎麼在孱弱身軀與文學理想中奮戰,還要面對政治漠視的摧殘,成為了台灣文學艱苦與奮鬥的象徵; 寫葉石濤從小說轉戰評論,為不被正視的同代台灣作家作品,爭取評價與定位,鼓勵作家創作,為未來的台灣文學擘畫布局; 寫林海音努力平衡省籍、語言、性別與政治,讓更多不同於官方主流的優秀作家有發表空間,培養更多優秀的創作者; 寫陳千武怎麼勇敢挑戰殖民者的霸氣,睥睨日本或國民政府設下的阻礙,永遠用超越

殖民者的霸氣一較高下; 寫聶華苓的故事架構更是龐大,彷彿一幅冷戰時代的全球文化攻防戰略圖,人們的情感夢想與政治攻防錯落其間; 寫郭松棻投身保釣運動因而無法返鄉,而他的作品卻寫出了多少台灣人都未曾看過的台灣; 寫陳映真這台灣文學史上最令人心情複雜的作家,爬梳出戒嚴體制下人道主義理想青年複雜的抉擇; 寫七等生奮力將自己變成一件堅持藝術的大作品,不管其他人都已經轉向。 這些故事凝練出小說家們畢生的苦心與執著,這些故事也向我們展現台灣文學如何努力找到自己的路,說自己的故事。這些故事一方面帶我們回到當時的時空背景,還原小說家們創作時面對的困境;另一方面也是以朱宥勳的觀點來建構台灣文

學史,特別是在政治壓力滿點之下的戒嚴台灣文學史。 本書〈後記〉裡所表露的,應該是最適合來說明這些小說家之於台灣的意義,以及為什麼要說他們的故事: 每次想到鍾肇政,我就會問自己:如果他都沒有放棄了,你有什麼卻步的理由? 我能像鍾理和一樣,堅持寫到不能再寫為止嗎? 我有沒有葉石濤的堅忍,能等到冰封雪融的一刻? 我有林海音的耐心與細緻,能為了更遠大的目標而調和眾人嗎? 我是否能跟陳千武一樣,擁有無可摧折的自信? 聶華苓的格局與敏銳,郭松棻的深思與內省,陳映真與七等生看似相反卻猶如鏡像的執著⋯⋯ 我不想說一些「典型在夙昔」之類的老頭修辭,但我確實感激他們,在很多猶疑

時刻為我照亮眼前路。 我越知道他們的故事,就彷彿越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 如果這本書的讀者,也能分到一絲一毫類似的力量,就再值得不過了。 名人推薦 張亦絢(作家) 盛浩偉(作家) 黃崇凱(作家) 黃震南(藏書家、活水來冊房主人) 楊翠(東華大學華文文學系教授) 推薦

中國大陸土地沙漠化生態治理之研究

為了解決中國沙塵暴 的問題,作者鄭秀女 這樣論述:

中國大陸是世界上沙漠化危害最為嚴重的國家之一。土地沙漠化的加劇,沙塵暴的頻發,是中國大陸當今面臨最嚴重的生態與環境問題。近年來,中國大陸境內頻繁的沙塵暴,已嚴重威脅鄰國,成為國際環保的重要議題,無可避免的,中國大陸沙漠化生態治理亦將涉及有關全球治理、國際規範與國家治理問題。為了便於本主題之研究,本研究採取歷史研究、文獻探討、資料分析等研究方法進行,透過全球治理與國際規範,生態政治的「治理」概念等分析架構,進行治沙政策、參與角色與互動實例分析。結果發現:中國大陸治沙政策尙未完善、投入不足、配套不全、執法不力、監督不足、對人為破壞缺乏管理機制等問題,尤其中央、地方及環保NGO等層面參與互動不良最

為嚴重,因此本研究建議中國大陸要有效推動土地沙漠化生態治理,宜加大投資力度,完善生態補償措施、建立良善合作互動機制、推動多元參與夥伴關係模式、加速生態治理政策民主化等,如此期能改善中國大陸土地沙漠化生態環境,促進國家生態、社會、與經濟的永續發展,並進而減輕中國大陸及全球土地沙漠化生態危機的衝擊與危害。

中國沙塵暴的網路口碑排行榜

-

#1.瞭解沙塵暴,呼吸才健康《解答》 - 永無止盡的學習路

生物鏈的破壞對沙塵暴並沒有影響. v, 近年來,中國沙塵暴發生的頻率有逐年下降的趨勢. 挖掘固砂植物並非促成沙塵暴發生的原因. 於 roddayeye.pixnet.net -

#2.中國大陸改革開放新詞語 - 第 228 頁 - Google 圖書結果

這次強沙塵暴之所以可以連州過縣,縱横北方數省,與土地荒漠化的擴大、加速,以及大範圍乾旱 ... 國家林業局的報告指出,近 50 年來,強沙塵暴在中國發生率呈急速上升趨勢, ... 於 books.google.com.tw -

#3.中國沙塵暴襲台!北部空品「紅色警戒」 這2縣市慎防高溫

中央氣象局預報,中國沙塵17日傍晚起將隨東北季風增強,影響台灣空氣品質,中國東部沿海污染物也會伴隨傳輸至台灣,北部地區將達紅色警示等級, ... 於 www.setn.com -

#4.中國沙塵暴7分鐘淹沒1棟樓!預計週日清晨侵襲台灣

北京15日上午還看得到藍天,下午就一片黃沙滾滾,內蒙的烏海市更誇張,前兩天天高氣爽,昨天(15)沙塵暴來襲,什麼也看不到,加上北京部分地區下午還下雨 ... 於 news.ttv.com.tw -

#5.北京發生罕見嚴重沙塵暴,「主要起源於蒙古國」 - BBC News ...

北京和多個中國北方城市周一遭遇近年來最強沙塵天氣,很多市民表示感覺自己「穿越」到了超現實的電影場景裏。 於 www.bbc.com -

#6.159人已預約ACT入門培訓班校區11 ¥谘詢 - 和润天下

... 09:42關注近10年最強沙塵天氣:中央氣象台今天6時繼續發布沙塵暴藍色預警。 ... 外企重倉,萬億直接投資湧入,中國市場要拯救全世界? 於 qw1be7w.3.seo.91tianxia.cn -

#7.爭好氣聯盟- 中國沙塵暴來了! 關窗啊! | Facebook

中國沙塵暴 來了! 關窗啊! Lehet, hogy egy kép erről: térkép és szöveg. 2 megosztás. Az oldal által kedvelt oldalak. 台灣機車路權促進會. 97 E ember kedveli. 於 hu-hu.facebook.com -

#8.10年最嚴重沙塵暴襲中國北京漫天黃沙 - 大纪元

北京市從中共兩會前就開始陰霾天,一直到昨天(3月14日)仍然重度污染。昨日至今(15日)北京市又出現沙塵暴。除北京外,中國北方其他11省市均現沙塵 ... 於 www.epochtimes.com -

#9.中國沙塵暴- China Dust Storm

近十年來中國頻發的沙塵暴是中國北方草原(Steppe-蒙古草原東部)被開墾,生態持續惡化的標誌。 沙塵暴源頭曾經是草原而不是森林,因為降雨量少不能長樹。所以植樹不植樹和 ... 於 cntour.weebly.com -

#10.鄭明典說的沙塵暴有多猛?北京變「屎色」人慘成兵馬俑7分鐘 ...

中央氣象局長鄭明典今天在臉書提醒「中國華北又來沙塵暴!」,並稱「今年很多次了,近10年來少見!」,而中國的氣象單位與媒體,也不斷呼籲民眾注意這 ... 於 tw.appledaily.com -

#11.希望之聲

廣播語種包括國語和粵語,廣播內容包括國際新聞、世界要聞、美國新聞、中國新聞、 ... 健康、教育、美國大學升學、文化、美國與中國歷史、旅遊、地產、美食、法律、音樂. 於 www.soundofhope.org -

#12.沙尘暴(天气现象)_百度百科

在中国,有两大沙尘暴多发区。 第一个多发区在西北地区,主要集中在三片,即塔里木盆地周边地区,吐鲁番-哈密盆地经河西走廊 ... 於 baike.baidu.com -

#13.十年來最嚴重沙塵暴席捲北京,「空氣末日」記憶重現

疫情過後的工業反彈、氣候變化對沙漠地區的持續影響和大風天氣共同造就了這場沙塵暴。中國近年來空氣質量已有改善,但官員仍把經濟發展放在首位, ... 於 cn.nytimes.com -

#14.【看不見天日,北京紫爆!】10 年來最嚴重沙塵暴侵襲中國北方

中國沙塵暴 問題日漸嚴重,影響民眾日常甚大。近期從蒙古吹來的沙塵暴亦是近10 年來最嚴重,影響中國西北方與北方,就目前為止,對台灣尚無影響。 於 buzzorange.com -

#15.中國13省區今天遭最強沙塵暴侵襲| 台灣英文新聞 - Taiwan News

中央社台北20日電)中國大陸今天包括新疆、青海等13個省區都遭到沙塵暴天氣侵襲及影響,大陸氣象專家說,這是自2009年1月以來範圍及強度最大的1次。 於 www.taiwannews.com.tw -

#16.沙塵暴的原因,找到了!_地球知識局

本次北京沙塵天氣的沙源來自蒙古國南部,這裡是一片面積高達130萬平方千米的巨大沙漠的組成部分(另一部分在中國境內),橫跨東戈壁省、中戈壁省、南戈壁 ... 於 www.gushiciku.cn -

#17.綠色長城也擋不住,高溫、乾旱助長沙塵暴 - 科技新報

人為因素也在加劇沙塵暴,在這些乾旱草原與沙漠地帶,過度放牧與過度開發導致的沙漠化日益嚴重。中國已發表加強草原保護的新政策,目標是到 2025 年使草原 ... 於 technews.tw -

#18.近十年最強沙塵暴侵襲各國!為何中國治沙多年

04:42 中國北方沙塵暴正在減少? 06:05 為何這次沙塵暴特別嚴重? 07:15 不斷惡化的蒙古國草原 08:43 我們的觀點 11: ... 於 blog.simpleinfo.cc -

#19.全球變暖或是中國沙塵暴的罪魁禍首?

3月中旬北京遭受了近年來最強沙塵暴。沙塵暴不僅肆虐蒙古國,而且還影響了韓國和日本。此前,一場強沙塵暴覆蓋了波斯灣國家,卡塔爾和沙特阿拉伯西部受到 ... 於 big5.sputniknews.cn -

#20.北京沙塵暴之後中國「綠色長城」何去何從? - 地球圖輯隊

今年年初,中國首都北京發生了一場猛烈的沙塵暴,導致整個首都圈都陷入一片黃沙滾滾中。 這場沙塵暴雖然嚴重,但有些人心裡倒也感到些許慶幸,畢竟比起 ... 於 dq.yam.com -

#21.沙塵滾滾之中國的沙塵暴- 成因與後果- - 恩立

首. 先,過度開墾耕種,令到這些省份風蝕土壤的情況愈加嚴重,每年約有2.3 個香港面積的土地沙漠化,. 為沙塵暴的形成提供了豐富的沙塵物質,然而中國華北地區已有上千個 ... 於 www.franwall.org -

#22.中國內陸沙塵暴問題研析

朝鮮官方中央通信社報導,中國戈壁沙漠的沙塵暴自4 月17 日已吹到. 朝鮮半島,這些沙塵暴攜帶沙粒與工業污染物質,由風勢挾帶而來。平壤. 地區的沙塵暴每平方公里挾帶一點 ... 於 ws.mac.gov.tw -

#23.沙塵暴

強風將地面大量的沙和塵土粒捲揚起來,使空氣變得混濁,能見度低於1公里的天氣現象。多發生在沙漠地區(如北非撒哈拉沙漠、中國西北部塔克拉瑪干沙漠與黃土高原、蒙古戈壁 ... 於 nrch.culture.tw -

#24.源自蒙古的沙塵暴擴散東亞,空污指數嚴重飆高,成因與氣候 ...

電影中狂風捲起沙塵,漫天黃土猶如末日般的驚險場景,在3月15日的蒙古出現。這起沙塵暴被強風吹至東亞部分國家和地區,包括中國與韓國都遭受霾害侵襲 ... 於 www.greenpeace.org -

#25.中國沙塵暴將更加頻繁?美國衛星對準華北,確認罕見沙塵最終 ...

2021年3月15日,NASA利用Aqua衛星搭載的中解析度成像光譜儀(MODIS)獲得了中國沙暴的太空俯瞰圖(下圖),從中可以清晰看到羽流狀的沙塵從西北方以蒙古國 ... 於 kknews.cc -

#26.中國嚴重沙塵暴(3月) 資訊 - 全球災害事件簿

3月14日至16日,近十年最強沙塵暴影響中國北方,造成PM10(註:PM10定義為粒子直徑小於10微米之懸浮微粒)超過5,000微克/立方米,能見度不到1公里,造成多條公路封閉、 ... 於 den.ncdr.nat.gov.tw -

#27.中國沙塵暴再度襲台鄭明典:次數之多10年來少見| 華視新聞

「中國華北又來沙塵暴!」中央氣象局長鄭明典今(16)日在臉書發布一張衛星影像圖,示警表示「中國沙塵暴再度襲台」,並表示,「今年很多次了,可說是 ... 於 today.line.me -

#28.沙塵暴4天後還要來籠罩中國西北 - RFI

中國 氣象台預測,19日可能還會再有另一波沙塵來襲。中共中央紀委國家監委網站今天發文稱,這次源於蒙古國的沙塵暴“給我們敲響了警鐘”。 於 www.rfi.fr -

#29.「沙塵暴源自中國」 韓媒報導遭中國網友怒酸:韓國不是宇宙 ...

而《韓聯社》在16日則又報導,「中國十年罕見的沙塵暴」16日通過韓半島西部海域流入南韓,全國各地遭遇沙塵暴天氣,疫情下給市民出行造成更大不便。 《 ... 於 newtalk.tw -

#31.中國大陸沙塵對我國空氣品質之影響

近年來中國華北地區沙漠化日益嚴重,加. 上全球氣候變遷導致乾旱、降雨分配不均. 等因素影響下,沙塵暴的發生頻率及強度. 都有增加之傾向。在我國空氣品質持續改. 善下, ... 於 ftp.slps.tn.edu.tw -

#32.中國內蒙再現沙塵暴環保署評估台灣不受影響

中國 內蒙古25日開始出現沙塵暴,滾滾黃沙鋪天蓋地推進,感覺就快要把城市吞沒。中國中央氣象台昨天晚間發布沙塵暴藍色預警,並提醒北京、天津還有河北 ... 於 news.pts.org.tw -

#33.中國遇到十年來最嚴重的沙塵暴,但為什麼多數手機都拍不出來 ...

北京天空甚至出現藍太陽,不少人將其拍照上傳網路。 中國遇到十年來最嚴重的沙塵暴,但為什麼多數手機都拍. 這場被稱為「十年來最嚴重的 ... 於 www.techbang.com -

#34.中國北方遭遇強沙塵暴官方:近10年來最強範圍最廣

中國 首都北京等12個北方省市區陸續遭遇嚴重沙塵暴襲擊。從戈壁沙漠和西北地區吹來的強風星期一(3月15日)將黃沙從新疆、內蒙古、甘肅、寧夏一路刮到 ... 於 www.voacantonese.com -

#35.沙塵暴又一噩耗 中國大陸沙塵暴惡化警訊(上) - 環境資訊中心

一般新聞報導都將沙塵暴歸因於過去三年的乾旱。但事實上,乾旱只是將這快速惡化的情形突顯出來。中國西北地區的人口壓力早已超過土地的負荷力。過多的 ... 於 e-info.org.tw -

#36.環境警鐘響起!北京沙塵暴肆虐台灣鬧嚴重水荒 - 基督教論壇報

受到氣候變遷影響,中國大陸近日受嚴重的沙塵暴侵襲。中國氣象局指出,這是近10年來最強沙塵暴,已達到強沙塵暴的級別,影響擴及至少17個省市。 於 www.ct.org.tw -

#37.中國沙塵暴襲台!北部恐達「紅色警示」等級氣象局曝「這時間 ...

環保署與氣象局也預警,這波沙塵暴將直接影響台灣空氣品質,隨著東北季風南下,污染物也會伴隨著季風吹到台灣,預估北部的空汙等級將達到「紅色警示」。 於 www.businesstoday.com.tw -

#38.大陸沙塵暴超凶!外送員送餐變屎色宛如兵馬俑剛出土

中國 大陸北京昨(15日)再度遇沙塵暴侵襲,這已經是中國大陸今年以來第3次出現沙塵暴,整個北京一片霧濛濛,連建築都看不清楚,路上的車輛也佈滿了沙 ... 於 news.ebc.net.tw -

#39.植物大戰殭屍2:功夫世界 - 萌娘百科

功夫世界是由寶開公司製作的遊戲《植物大戰殭屍2:奇妙時空之旅》中國版中的設定背景,是玩家遇到的第四個世界,同時也是第一個中國版獨佔的世界。 於 zh.moegirl.org.cn -

#40.【耳邊風】沙塵暴不關我事泡菜卻跟我有關?

韓國傳媒指:源自中國的沙塵暴造成當地空氣質量嚴重下降。中國外交部反駁稱,沙塵天氣源自中國境外!無論「新冠肺炎源頭」或是「沙塵暴源頭」 ... 於 www.rfa.org -

#41.五一長假結束中國北方又現沙塵暴- 新聞- Rti 中央廣播電臺

北京市氣象局上午公告,沙塵預計上午11時左右自西北向東南影響北京。 受蒙古國沙塵暴影響,中國大陸新疆東部和南疆盆地、甘肅中西部、內蒙古中西部、寧夏 ... 於 www.rti.org.tw -

#42.中國沙塵暴襲台!北部空品「紅色警戒」 這2縣市慎防高溫 - MSN

中央氣象局預報,中國沙塵17日傍晚起將隨東北季風增強,影響台灣空氣品質,中國東部沿海污染物也會伴隨傳輸至台灣,北部地區將達紅色警示等級, ... 於 www.msn.com -

#43.沙塵暴再次襲擊中國北方6省市北京發布嚴重空汙警告

此次沙塵暴的威力,根據中國氣象局表示,雖不如上回嚴重,但北京市內許多行政區,包含通州、房山、門頭溝、豐台、大興等區域的能見度不到1公里,提醒 ... 於 www.upmedia.mg -

#44.韓媒稱中國沙塵暴來襲趙立堅:沙塵源自境外中國只是途經站

對於南韓傳媒今日(16日)報道,「源自中國沙塵暴侵襲南韓多地」,中國外交部發言人趙立堅回應稱,此次沙塵天氣源自中國境外,中國只是途經站, ... 於 china.hket.com -

#45.北京下土了!中國遇10年最強沙塵暴,白天如黃昏...民眾

1.中國北京近日遇上10年來最強沙塵暴,能見度甚至不到1公里,整座城市宛如末日現場,更有民眾直呼「北京下土了」、「像活在火星」。2.根據中國氣象局 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#46.今年一季度內地遭遇6次沙塵暴天氣直接損失逾3000萬元 - 香港01

會商結果顯示,中國第一季度自然災害災情總體偏輕,以低溫冷凍和雪災、乾旱災害為主,地震、風雹、沙塵暴、洪澇、地質災害和森林草原火災等也有不同 ... 於 www.hk01.com -

#47.反駁! 中國沙塵暴對台灣沒有任何影響| 頭板 - Meteor

下圖可見沙塵暴氣團14日淩晨在蒙古戈壁沙漠形成,對應就是蒙古氣旋形成 ... 目前大部分吹的是東風,因此不會受受到中國華北沙塵暴的影響, 至於台灣西 ... 於 meteor.today -

#48.全球氣候變遷: 危機與轉機 - 第 129 頁 - Google 圖書結果

42.5 中國沙塵暴更趨惡化中國每年約在 3 月左右進入沙塵暴天氣多發期,華北則在 4 ~ 5 月份會出現 6 ~ 9 二次的沙塵暴天氣。最近幾年中國沙塵暴更加惡劣,大西北牧場和 ... 於 books.google.com.tw -

#49.中國沙塵暴再襲!驚見沙塵暴正「吞噬」甘肅張掖市 - 自由時報

中國沙塵暴 再起,中國中央氣象台在今天一早發布沙塵暴藍色預警,而在昨天,沙塵暴已經襲擊了部分城市,並被媒體捕捉到沙塵暴「吞噬」甘肅省張掖市臨澤 ... 於 news.ltn.com.tw -

#50.中國沙塵暴又來!民眾見黃沙嘆「對身體不好」:但我習慣了

中國 3月初才發生史上最強的沙塵暴,好日子過沒幾天,沙塵暴又來了,包括內蒙古、河北、天津,甚至北京等,通通出現沙塵暴天氣,到處灰濛濛一片。 於 www.ftvnews.com.tw -

#51.Fw: 蒙古風吹沙為何台灣沙塵暴? - 北一女中地球科學討論區內容

會吹到台灣的沙塵暴,是來自中國大陸西北、華北和蒙古的沙漠地區,這些 ... 沙塵暴形成有3個要素,第一要有豐富沙源,新疆屬於中亞沙漠區,在世界四大 ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#52.中國北方再有沙塵暴專家指與氣候偏暖有關 - 中央社

中國 中央氣象台28日繼續發布沙塵暴黃色警報,包括內蒙古、河北、北京、天津和遼寧等地都有沙塵暴,內蒙中南、東南部還有強沙塵暴。 另外,從西北的新疆、 ... 於 www.cna.com.tw -

#53.中國沙塵暴又來了?鄭明典:明天有機會吹到台灣 - 民報

鄭明典今天透過臉書表示,中國大陸北方有沙塵暴,因天氣太乾,所以風一吹就砂塵瀰漫,雖然沙塵要傳送到遠處,機率其實並不高,但春季的氣象條件開始有 ... 於 www.peoplenews.tw -

#54.中國沙塵暴強襲!環保局:對台影響小

生活中心/詹鎰睿報導中國中央氣象台6日持續發布沙塵暴藍色預警,預估6日至8日大大影響新疆、內蒙古、寧夏等地區,空品非常差。對此,我國氣象局長鄭 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#55.中國的沙塵暴

沙塵暴 是中國北方強災害性天氣。它通過強風、沙埋、土壤風蝕和大氣污染. 危害人類,給其發源地和影響區的經濟和人民生命財產 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#56.沙塵暴襲擊大陸!「7分鐘淹沒」內蒙古一棟樓人出門成兵馬俑

中國 北方又一次遭遇了大範圍的沙塵天氣。14日上午開始,內蒙古西部、甘肅中西部、寧夏中北部先後遭遇沙塵襲擊。在呼和浩特市,沙塵來襲,在7分鐘的 ... 於 www.ettoday.net -

#57.快戴口罩!中國沙塵暴來襲空品拉警報 - Hami書城

東北季風增強,中國華北沙塵挾帶東部沿海污染物入台,空品拉警報! ... 中國氣象局昨(4/16)上午發布沙塵暴藍色預警,華北多個省份出現揚沙或浮塵天氣 ... 於 blog.hamibook.com.tw -

#58.影像:北京等中國北方12省市遇10年來最強沙塵 - 端傳媒

北京市氣象台於15日早7時發布沙塵暴黃色預警信號。北京市生態環境監測中心監測數據顯示,北京部分地區早晨PM10濃度超過8000,空氣污染達最高等級6級,屬褐 ... 於 theinitium.com -

#59.中國沙塵暴侵襲首爾發布6年來首預警 - 華視新聞網

南韓今(29)日一片霧濛濛,原來是源自中國和蒙古的沙塵暴,伴隨西北風,吹向朝鮮半島,首爾今日清晨的「細懸浮微粒」PM2.5濃度,嚴重超標。 於 news.cts.com.tw -

#60.78中國沙塵暴最主要是發生在那一個季節? (A)春季(B)夏季(C ...

Shiang Kao 小六下(2013/02/01) 東亞發生沙塵暴天氣現象的主要源地包括蒙古、中國西北地區各大沙漠,面積總和近六十萬平方公里,主要源地位於中國西北和華北、蒙古 ... 於 yamol.tw -

#61.皇上駕崩~~~ - 戲劇綜藝板 | Dcard

中國 醫藥大學. 9. 天才哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈也太糞. B105 天前. 長榮大學. 5. 有刺客來人快護駕. 於 www.dcard.tw -

#62.天空一片沙色!嚴重沙塵暴入侵北京市民睡醒嚇呆:來到火星了?

中國 北京15日遭遇沙塵暴襲擊,北京市氣象局於早上7點發布訊息,表示北京當地已經出現明顯沙塵天氣,預計會持續至15日中午。而不少中國網友也在社群 ... 於 www.ctwant.com -

#63.3路沙塵暴中國遭蹂躪 - 地理教室,無國界

上月19、20日,中國發生10年來強度最大、範圍最廣的沙塵暴,北京市的路樹、汽車一夜之間鍍上一層金粉;甘肅金昌市挾帶沙塵的9級風如同山洪暴發,在市區 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#64.中國沙塵暴超凶猛!外送員送餐變屎色網驚:剛出土的兵馬俑

中國 北京昨(15日)再度遇沙塵暴侵襲,這已經是中國今年以來第3次出現沙塵暴,整個北京一片霧濛濛,連建築都看不清楚,路上的車輛也佈滿了沙塵, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#65.新聞首頁- 無綫新聞首頁

香港唯一24小時免費新聞頻道,無間斷為觀眾提供最新最快的本港及國際新聞。全方位深入分析不同的重要議題... 於 news.tvb.com -

#66.沙尘暴- 维基百科,自由的百科全书

近十年来中国频发的沙尘暴是中国北方草原被开垦,生态持续恶化的标志。 沙尘暴源头都是草原,因为那里降雨量少,不能生长树木。保护草原植,並禁止开垦和其他破坏草原的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#67.北京吃土:京師錯愕的10年最強沙塵暴之亂

中國 氣象局在早上也發布了「近十年來最強沙塵暴」的天氣警報,但同步已經出門上班上課的北京市民,除了戴上口罩的防疫標準配備應付之外,似乎也只能無奈 ... 於 global.udn.com -

#68.《中國密報》第78期: 官場正成屠宰場 習的危局與圍局 - Google 圖書結果

官場正成屠宰場 習的危局與圍局 《中國密報》編輯部 ... 中國沙塵暴災害的增加,與草原退化和草原沙漠化有直接關係。當沙塵暴直接威脅到北京時,中國領導人也沒有學漢 ... 於 books.google.com.tw -

#69.地球之荒 - Google 圖書結果

中國西北地方,包括新疆、甘肅、青海、寧夏以及陝西和內蒙古的中西部,是中國沙塵暴的多發區。1993 年 5 月 5 日的特大沙塵暴使甘肅、寧夏和內蒙古部分地區遭受巨大損失, ... 於 books.google.com.tw -

#70.【遊戲試玩】戰地風雲2042 艱難戰場最前線 - ezone.hk

【其他報道】中國再以反壟斷法處罰騰訊‧阿里巴巴等多間科企【下一頁】 ... 事件,諸如龍捲風或沙塵暴,會令玩家受傷及癱瘓載具等,有機會改變戰局。 於 ezone.ulifestyle.com.hk -

#71.源自中國沙塵暴侵襲南韓多地 - 韓聯社

源自中國沙塵暴侵襲南韓多地 · 韓聯社首爾3月16日電南韓氣象廳16日表示,預計發源於內蒙古高原和戈壁沙漠的沙塵暴將於16—17日影響南韓全國大部分地區。 於 cb.yna.co.kr -

#72.[新聞] 油電凍漲中油賠死估全年暴虧400億- 看板Gossiping

... 價格卻反常沒有下來,原因是2月美國冰風暴外,還有北非沙塵暴,減煤趨勢, ... 推akway: 燃煤也大漲阿看看中國買到什麼天價 114.44.108.225 11/19 ... 於 www.ptt.cc -

#73.中國再次發布沙塵暴黃色預警 今年沙塵為何頻繁來襲?

本月中旬,中國北方剛剛經歷了“近十年最強沙塵暴”,多地PM10“爆表”,其中北京市多個區域PM10濃度一度超過9000微克/立方米。與上一輪沙塵天氣相比,本輪 ... 於 yn.people.com.cn -

#74.大尺度、超懸疑、巨複雜、絕絕子好劇《逆局》評析與吐槽

還原戰火紛飛的上甘嶺《跨過鴨綠江》即將上映 · 波蘭電影《盲琴師》引進大衛·奧格尼克再創經典 · 打破30多項紀錄!《長津湖》登頂中國電影票房榜. 於 lujuba.cc -

#75.中國西北飄來的是「霧霾」還是「沙塵暴」?環保署

中央社) 今(29)日早上天空灰濛濛,中央氣象局科技中心主任鄭明典指出,有一股霾由長江口北方出海,往東北方向傳輸而去的霾氣,應該很容易看得 ... 於 www.thenewslens.com -

#76.源自中國?沙塵暴越海襲韓惹兩國論戰 - Tvbs新聞

最近大陸北方飽受沙塵暴肆虐,隨後沙塵又飛到南韓,結果「韓聯社」的報導惹怒了大陸網友,因為他們連續兩天的標題都質疑沙塵暴是「源自中國」, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#77.2003年的老商埠片區的老建築 - kks資訊網

從昨天開始,多年不遇的強沙塵暴影響了我國北方大部分地區。 ... 龍脈(早在2500多年前的《周易》一書中,便將秦嶺稱為「龍脈」),在中國遼闊的地理 ... 於 newskks.com -

#78.[解答]瞭解沙塵暴,呼吸才健康

1. 下列何者並非為中國沙塵暴增加的自然因素? 河川逕流量減少; 冰川後退; 過度發展科技產業; 地下水水位下降. 於 a540ul4rm6.pixnet.net -

#79.過敏氣喘病時代來臨做好日常照護「四大原則」-健康

... 包含沙塵暴、霾害、車輛廢氣等空氣汙染物增加,再加上頻繁使用室內冷暖 ... 徐國勇:超商店員配辣椒水樂觀其成 · 遠東遭中國罰近4億謝金河點關鍵 ... 於 times.hinet.net -

#80.線上看電視

線上免費合法看第四台電視節目最方便的選台器,有直播新聞、政論、財經、綜藝、戲劇、美食旅遊、生活、動漫. 於 tv.wfuapp.com -

#81.圖解大氣科學 - 第 331 頁 - Google 圖書結果

10-11 中國沙漠化與沙塵暴更趨惡化依據中國國家林業局的研究,中國沙漠化日益嚴重,全球暖化使沙漠化加劇,人禍加重天災的程度,讓中國鄰近各國全都受害。2004年時中國 ... 於 books.google.com.tw -

#82.沙塵預報背景介紹 - 空氣品質監測- 環保署

近年來由於中國西北地區沙漠化情形日益嚴重,造成沙塵暴發生頻率升高及規模加大,除非中國解決沙漠化的問題預防沙塵暴的發生,否則未來我國仍將可能陸續受到影響。 沙塵暴 ... 於 airtw.epa.gov.tw -

#83.大範圍沙塵暴襲中國北方!昏黃一片居民:活像在火星| 兩岸傳真

中國 北方近日出現大規模沙塵暴,影響範圍擴至12個省,不只空氣品質很差,能見度低,放眼望去昏黃一片的景象,也讓不少民眾直呼,一覺醒來彷彿就到了 ... 於 www.nownews.com -

#84.本年度首波中國沙塵暴報到建議民眾注意防範 - 嘉義市政府

本年度首波中國沙塵暴報到建議民眾注意防範. 發佈日期:2012-03-24; 發布單位:環保局. 依據行政院環境保護署(以下簡稱環保署)空氣品質預報,在101年3月22日中國內蒙古 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#85.蒙古國再發出危險級沙塵暴預警中國跟進- 兩岸

中國 大陸15日遭受近10年以來最強的沙塵暴侵襲,這波源自蒙古國的沙塵暴,造成多日嚴重空氣汙染,大部分鄰近地區的能見度不到一公里,一度引發亞洲鄰國 ... 於 www.chinatimes.com -

#86.台灣何以躲過中國「下土式」沙塵暴?氣象粉專曝污染「被推 ...

中國 北方近日面臨10年來最嚴重沙塵暴,不過台灣目前仍未受到影響,臉書氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇|天氣特急」指出,這是因為台灣附近風向轉變, ... 於 www.storm.mg