中盤商意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約翰・威廉斯寫的 奧古斯都 和劉檸的 東京文藝散策(增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站行業名稱及定義也說明:銷售對象為機構或產業(如中盤批發商、零售商、工. 廠、公司行號等)。 451 4510 商品經紀業. 凡以按次計費或依合約計酬方式,從事有形商品買賣.

這兩本書分別來自啟明出版 和遠景所出版 。

中央警察大學 刑事警察研究所 黃惠婷所指導 張容瑞的 虛偽教唆之可罰性探討 (2000),提出中盤商意思關鍵因素是什麼,來自於虛偽教唆、共犯獨立性、共犯從屬性、惹起理論、陷害教唆、未遂教唆、教唆犯。

最後網站【中盤商是什麼】批發-维基百科,自由的百科全书+1則補充:中盤商 是什麼:批發-维基百科,自由的百科全书,,中盤商指的就是在大盤商和零售商中,所有轉賣的批發商。和大盤商的不同,就是他規模比較小,也有小盤商。

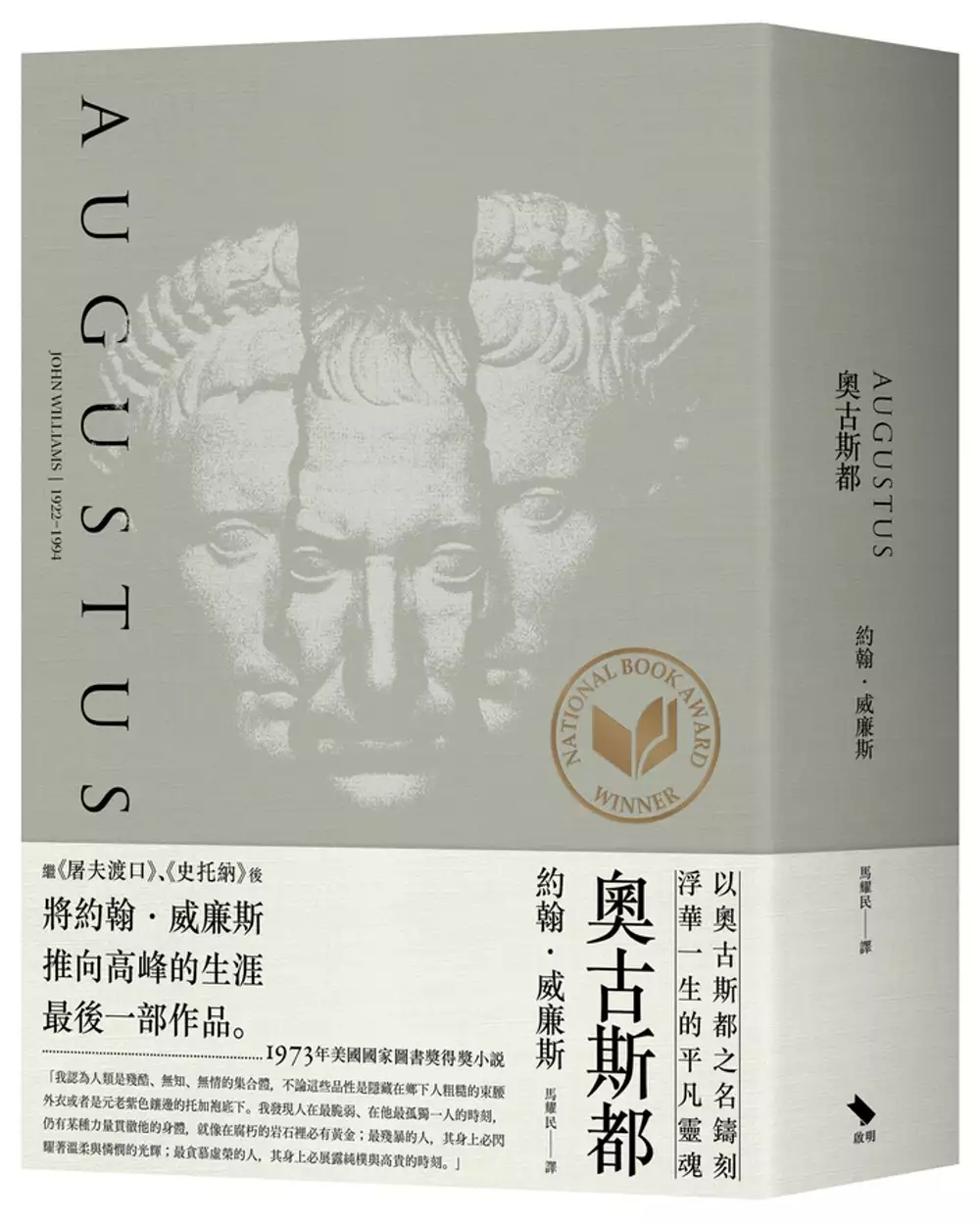

奧古斯都

為了解決中盤商意思 的問題,作者約翰・威廉斯 這樣論述:

以奧古斯都之名鑄刻 浮華一生的平凡靈魂 ◎一九七三年美國國家圖書獎得獎小說 ◎繼《屠夫渡口》、《史托納》後將約翰・威廉斯推向高峰的生涯最後一部作品 ◎美國國家書評人獎得主丹尼爾・孟德爾索(Daniel Mendelsohn)專文導讀 波瀾壯闊的長篇歷史小說, 傳奇大帝奧古斯都一生為摯愛的兩個女兒——羅馬與茱莉亞, 爾虞我詐以鞏固權力,青春年少換取財富榮耀,犧牲摯愛博得永恆名號, 日日夜夜,將真心和苦痛,深鑄在孤獨靈魂的最深處。 歷史上手段高明的政治家、開創百年和平盛世的獨裁者,也是羅馬第一位皇帝奧古斯都,原名屋大維。 故事自羅馬共和國統帥

凱撒被刺殺揭開序幕,當時年僅十九歲的屋大維,接到舅公凱撒的遺囑指定他為養子和繼承人,曾經希望成為學者的少年,命運就此改變。收起情感,體弱多病的男孩屋大維與三位摯友一同踏上征途,善戰的阿格里帕、熱愛藝文的梅塞納斯,以及熱情洋溢的撒維第也努斯。他與敵結盟處理暗殺者,剷除暗中反動之親信、潛在的敵人,並利用已故親人的聲望和名號建立地位,進入權力核心;多次聯姻將女兒茱莉亞作為政治籌碼、指控通姦罪名,權謀擴展也悉心維護國家版圖;結束羅馬長期的派系鬥爭,並為羅馬帶來前所未有的自由。三十六歲時,冷酷無情的統治者,獲封歷史上為人所知的名字——奧古斯都。 全書以書信體的形式,筆調樸實,不同角色各種立場輪番登

場,夾雜回憶錄、日記、書信、私人便箋、軍令、請願書、會議記錄、傳單等,藉各人物之口側寫奧古斯都的一生,也同時建構出羅馬的風土民情,展演帝國與帝王的真實。最後,小說終於七十五歲的奧古斯都自述,回望走過的歲月,完全奉獻摯愛的羅馬,以及曾被他稱作「我的小羅馬」的女兒茱莉亞⋯⋯ 好評推薦 「威廉斯重新創造了羅馬帝國,自尤利烏斯・凱撒之死到奧古斯都的生命終點,宮廷、元老院以及人們爾虞我詐,自一個孱弱男孩到一個在遠征途中險些送命的孱弱男人,再到一個看似冷酷無情的統治者。他採用書信體和多重視角,直到最後,所有的聲音猶如拼貼畫般融匯至主角的身邊。」——一九七三年美國國家圖書獎基金會執行主席●哈羅德・奧

根布拉姆(Harold Augenbraum) 「這世界令人著迷,它的複雜、奢華、政治犬儒主義、民眾的輕信以及暴力酷似我們自己的世界。」——《紐約客》 「如果有人已準備好暫且把現代道德觀放在一邊,並獲得一點關於自己的知識,這部關於一位老皇帝的小說會讓你有所啟發……這位令人震驚的美國作家展現了遙遠的生命如何與我們自己相似,這就是他的天才之處。」——《新政治家》 「沉浸於《屠夫渡口》、《史托納》和《奧古斯都》,特別是《奧古斯都》,就是進入一位能工巧匠的建築,他無畏地直面人生的危機與救贖。」——《洛杉磯書評》

虛偽教唆之可罰性探討

為了解決中盤商意思 的問題,作者張容瑞 這樣論述:

論文摘要 第一章 緒論 本論文之研究動機,在於希冀能夠自刑事犯罪偵查程序所欲達成之真實發現目的,從刑法上「共犯處罰根據理論」及刑法目的在於「保護法益」之觀點,探究「虛偽教唆」(agent provocateur)之法律問題。其焦點係置於:實行唆使行為之人,其唆使行為在客觀之外觀面上與我國刑法第二十九條教唆犯之客觀面之教唆行為相較而言,兩者之行為並無二致。然而所不同者,係實行唆使行為之人之主觀心態上,其最終之目的並不在於促使他人為犯罪行為之實施。司法警察人員出於為了取得犯罪證據以及發現犯罪真實之目的所為之唆使行為即屬適例。例如,司法警察人員偽裝成尋芳客便

於取締不法色情行業、臥底人員或是線民從事實行教唆槍枝的走私、非法電動玩具業之經營或者喬裝為吸毒者進而向毒品之中盤商購買毒品、或者佈下陷阱誘捕貪瀆犯……等等,皆屬適例。於此遂產生一個問題:司法警察人員基於破獲案件之辦案需要,於實行唆使行為之際,其此種特殊之偵查方式會不會觸犯刑法之精神?亦即,司法警察人員之唆使行為是否已符合並構成我國現行刑法第二十九條之教唆犯之教唆行為而認為其應具備可罰性?本文基於自刑事犯罪偵查程序所欲達成之「發現真實」之目的,此種虛偽教唆之特殊偵查方式有其存在必要性為考量之出發點,希冀導出「虛偽教唆行為並不具備可罰性」之結論。本論文在研究架構安排上,則先介紹傳統見解(共犯論之基

礎-「共犯從屬性說」與「共犯獨立性說」之爭論)後,再引述現今學說(共犯處罰根據理論)上之見解,希望能從傳統上見解,找出問題之所在,並且新見解通常是針對舊見解之缺失而來,先傳統而後現代,在敘述上會較為一貫且清晰。並於敘述「虛偽教唆」之法律性格後,再從其行為之具體實益在刑事警察臥底偵查辦案之便利性為著眼點,探討該種唆使行為之主觀面及客觀面,提出該種唆使行為之真正目的並非著眼於造成現實客觀法益之侵害,因而,基於該唆使行為欠缺「結果不法」之法律性格之觀點立場,是否應將虛偽教唆評價為「非犯罪行為」而不予以科處刑罰?依此問題之所在,建立本論文之基本架構。 第二章 教唆犯之屬性

本問題傳統爭論模式為「共犯從屬性說」與「共犯獨立性說」之爭論。進而從此一傳統之爭論模式之中,再啟發了吾人或許可從共犯(教唆犯)構成要件意義著手之思考角度。亦即,在我國刑法立法者採取「限制正犯概念」原則之前提下,對於共犯(教唆犯)之處罰本為例外,而為刑罰擴張事由,基於「例外從嚴原則」之指導法理,共犯(教唆犯)之成立要件實不應比正犯寬鬆,因之導出正犯行為規範應與共犯行為規範呈現「平行對應」的關係。因此,正犯既然應該以「既遂之故意」而實行刑法分則構成要件行為,則共犯也應以「既遂之故意」而實行刑法分則構成要件行為,於此,初步可獲致「虛偽教唆不可罰」之概念。因之,應先予以討論者係在國內的文獻

上爭論始終存在之問題,究竟教唆犯應係「從屬」於正犯而存在?抑或係完全「獨立」於正犯而存在?抑或係「部分從屬」於正犯並「部分獨立」於正犯而存在?此為值得吾人應重視的問題。故本論文擬於第二章先就共犯論之基礎,特別介紹教唆犯之屬性,於我國現行刑法層面、學說理論層面以及實務運作動態層面上個別作一大致上之介紹。本文所擬探討之範圍,原則上僅以唆使行為主體在於他人「法益受到侵害」之前,其即令被唆使者被逮捕之行為在實體法上之評價為其前提。因之,至於被唆使者嗣後因而果真被逮捕,而其所涉及之不法行為是否具備可罰性,以及其不法行為應如何透過刑事程序予以訴追,則皆非本文所擬探討之範疇。 第三章 共

犯處罰根據理論 就現今之討論模式「共犯處罰根據理論」觀察,承認共犯(教唆犯)行為具有犯罪性,並進一步討論其可罰性何在,此種觀察角度乃屬妥當。換言之,由於在我國實務界運作動態以及學者見解之間,對於「虛偽教唆之行為是否具備可罰性」之爭議,仍然存在著相異之立場。究其根本緣由,乃係由於虛偽教唆之唆使行為既然在本質上仍然屬於「教唆行為」之一種,則有必要說明共犯(教唆犯)之處罰理由(處罰根據)為何。實務界以及學界間之所以會產生上述問題之相異之見解,實際上其與就共犯之處罰採取「共犯處罰根據理論」之何種立場存在有著相當重要之關聯性。故本論文擬於第三章就「共犯處罰根據理論」,於我國現行刑法層

面、學說理論層面以及實務運作動態層面三者上個別作一大致上之介紹。其實,實行虛偽教唆之人,其內心的潛在動機或係出於計誘逮捕犯罪行為人、或係出於陷害犯罪行為人或者係考驗犯罪行為人之忠誠度等等理由,不一而足,然其間之共同特徵係實行虛偽教唆之人於實行唆使行為之當下,其主觀上預見被唆使之人必定無法完成犯罪行為之實行。其此種主觀上內心之想法與刑法教唆犯之主觀要件內涵之間存在著重要之關連性。亦即教唆者在其主觀心態上,必須具備何種程度之條件才得以符合教唆犯之教唆故意之內涵?依我國現行刑法對於教唆犯之明文規定觀之,實行虛偽教唆之行為主體,其主觀教唆故意究竟應該具備如何的內涵才得以符合刑法教唆犯的主觀要件?本文以

為,應於說明「教唆犯之教唆故意」的內涵後,對虛偽教唆之可罰性探討才有其實益,因之,本文擬於討論虛偽教唆之可罰性具備與否之前,亦有必要先行釐清教唆犯之主觀要件「教唆犯之教唆故意」之內涵。 第四章 虛偽教唆之基本概念 緣於在我國國內之相關文獻上,針對於虛偽教唆(agent provocateur)之行為概念有著相異之用字遣詞。事實上,名稱用語並無關對錯問題,其等之目的皆僅僅在於界定欲加以討論的明確範疇,期能精確地闡述特定具體事項之真意及內涵,使多數人知其所指究係為何而已。因之,本文亦嘗試對虛偽教唆之相關涉之名詞其間的關係予以敘述後,並進一步以不法行為類型來界

定虛偽教唆的範圍。故本論文亦擬於第四章各個章節分別就「教唆犯之教唆故意」,與虛偽教唆之主觀要件作一區辨,以及說明「陷害教唆」、「誘捕教唆」、「未遂教唆」以及「教唆未遂」等等觀念及其與虛偽教唆概念之異同性質為何。 第五章 虛偽教唆之可罰性 有關「虛偽教唆之可罰性探討」之說明。本文擬於第五章以介紹我國實務見解以及國內外學者之學說見解為基礎,再配合先前所述各章節之「共犯(教唆犯)之基礎」、「共犯(教唆犯)之處罰根據理論」以及「教唆犯之主觀故意要件」之重點摘要相較以觀,且進一步分別就虛偽教唆之各個類型是否具備可罰性提出說明。另外,結果反乎教唆者之預期而發生時,此

時教唆者之行為,同時該當於過失教唆與過失不純正不作為犯,依照法條競合理論,教唆者應論以過失不純正不作為犯之責。在不法犯罪行為係屬於「形式既遂」而「實質未遂」之場合,從構成要件角度予以觀察,仍難謂教唆者具有刑法分則之構成要件發生之故意,也可獲致「虛偽教唆不可罰」之概念。 第六章 結論 組織型或隱密型之重大犯罪集團之數目在我國社會中不斷持續增加,且其犯罪方法亦不斷更新及多樣化,若依我國傳統之司法偵查方式進行犯罪調查,事實上根本已無法因應。關於「虛偽教唆」(agent provocateur)之真正目的並非著眼於造成「現實客觀法益之侵害」。因而,基於該唆使行為

欠缺「結果不法」之法律性格之立場,應將「虛偽教唆」評價為「非犯罪行為」而不予以科處刑罰。在我國刑法立法者採取「限制正犯概念」原則之前提下,對於共犯(教唆犯)之處罰本為例外,而為「刑罰擴張事由」,基於「例外從嚴原則」之指導法理,共犯(教唆犯)之成立要件實不應比正犯寬鬆,因之導出正犯行為規範應與共犯行為規範呈現「平行對應」的關係。正犯既然應該以「既遂之故意」而實行刑法分則構成要件行為,則共犯也應以「既遂之故意」而實行刑法分則構成要件行為。於此,初步獲致「虛偽教唆不可罰」之概念。就現今之討論模式「共犯處罰根據(理由)理論」觀察角度來評析「虛偽教唆」。「虛偽教唆」之唆使行為既然在本質上仍然屬於「教唆行

為」之一種,而共犯(教唆犯)之教唆行為又係具有「犯罪性」,則說明共犯(教唆犯)之處罰理由(處罰根據)為何。亦即,虛偽教唆可罰性的爭議與「共犯處罰根據(理由)理論」具密切關係。刑法的任務是在「保護法益」,任何一種犯罪構成要件皆有其被保護之法益,故「從屬導向的法益侵害說」較能符合教唆犯之本質。 可處罰的教唆行為必須具有「行為非價」與「結果非價」。近代目的理論又將行為非價區分「主觀」行為非價與「客觀」行為非價,「主觀」行為非價有如「故意」的內涵,「客觀」行為非價則係行為在客觀上針對犯罪構成要件的實現而製造風險。結果非價則是可客觀歸責於行為的客體侵害或危害已發生。虛偽教唆者自始主觀

上即不具備「法益侵害」的意思,乃是不具有「主觀」的行為非價,即使其唆使行為可能對法益產生侵害或危害,也否定其行為具有「行為非價」。教唆犯之法益侵害故意係指「實質性之法益侵害」而言,其依刑法分則個別的犯罪構成要件而定,因為並非所有犯罪的完成都已對法益造成侵害,其也可能發生於犯罪的實質結束階段。毫無爭議的是,虛偽教唆者若沒有採取或採取不足的防範措施,而令法益受到侵害,即使正犯稍後被逮捕,仍然不改變既遂教唆犯的成立。因此唯有唆使行為人主觀上自始即不具有「侵害法益」之故意而唆使他人犯罪,並且在客觀上亦能採取足夠的必要性防範措施,使刑法所保護之法益最後不致受到侵害時,此唆使行為才係屬於「不具備可罰性之虛

偽教唆」。否則,唆使者仍有可能成立教唆犯(刑法第二十九條)或可處罰的過失犯(刑法第二十五條)之刑責。

東京文藝散策(增訂版)

為了解決中盤商意思 的問題,作者劉檸 這樣論述:

老書蟲做帶路黨,東京書世界散策 一場關於日式生活美學的感官之旅 ——好美,好文藝! 北京作家劉檸,曾旅居東京數年而與之結下不解之緣,深深為這座魔幻的後現代之城所吸引。東京之於他,是「異鄉」,可鄉愁卻無處不在,像一本內容玄幻的大書,翻不完,也談不盡。隨手拈來,盡是美輪美奐的美術館、文學館和文豪故居,靜靜地講述著幾代東洋作家、文藝巨擘的人生浮沉——夏目漱石、永井荷風、奧野信太郎、谷崎潤一郎、水上勉、林芙美子、三島由紀夫、小津安二郎、川本三郎、荒木經惟、森山大道……在東瀛深度浸淫的帝都老文青,憑藉對神保町、本鄉、早稻田三大書街和日本書業的一手田野觀察,定製了一通小資得不能再小資的東京文藝路

線圖。 全書分四輯:輯一——「散」「文」之都,係作者以文為經、藝作緯,在歷史時空中縱橫穿越,左右逢源者,皆是作家文豪、文藝老炮兒。他們強大的氣場,折射出東京這座魔城的人文底蘊;輯二「東京文學地圖」和輯三的「神保町散策」,是作者對首都圈三大書街及那些無處不在的歷史人文遺跡的層層展開。文中不時穿插日本文學中的經典橋段和作家的生平故事,日式生活美學的況味揮之不去;輯外「何謂書香社會」,漫談書業文化的歷史傳統與現狀。內容聚焦包括新聞媒體在內的「大出版」,卻從市民社會文化生活和書肆細節的小視角切入。體察入微,思考深邃,既有對出版生態的關照,也審慎樂觀地預測了書業的明天:在這個電子出版物日益蔓延、閱

讀型態嬗變的時代,「閱讀本身並不會消亡」。 作為一次「事先張揚」的文化行腳,既不乏客觀詳實的田野資料和深入扎實的案頭功課,亦有以軟調性的美文秀出個人私我的散策路徑,其間都市傳說不斷,小資據點迭出,誠為一場不折不扣的審美饕餮。 展卷即上路,散策靠感官——按圖索驥,帶一本書去東京!

中盤商意思的網路口碑排行榜

-

#1.一、買賣業的存貨會計處理

製造商購入原料經加工製成之商品,通常係透過批發商、零售商 ... 存貨購入、持有及出售之會計處理可分為下列兩種:永續盤. 存制與定期盤存制。 於 service.tabf.org.tw -

#2.賣菜賣出一片天大陸新創「美菜」估值28億美元

美菜意思為「美麗的蔬菜」,2014 年由北京雲杉世界資訊技術有限公司成立, ... 跳過中盤商,降低供應鏈和人力成本,農民和餐廳都能獲得較好的價格。 於 fnc.ebc.net.tw -

#3.行業名稱及定義

銷售對象為機構或產業(如中盤批發商、零售商、工. 廠、公司行號等)。 451 4510 商品經紀業. 凡以按次計費或依合約計酬方式,從事有形商品買賣. 於 www.stat.gov.tw -

#4.【中盤商是什麼】批發-维基百科,自由的百科全书+1

中盤商 是什麼:批發-维基百科,自由的百科全书,,中盤商指的就是在大盤商和零售商中,所有轉賣的批發商。和大盤商的不同,就是他規模比較小,也有小盤商。 於 tag.todohealth.com -

#5.批發商意思 :: 百貨業者資訊

批發商意思| 百貨業者資訊. 批發商意思. ,批發商(Wholesalers)批發商的概念是以前對商人的一種叫法,現在已經逐漸趨向於被淘汰。顧名思義,批發就是一批批進貨,然後 ... 於 ds.iwiki.tw -

#6.批發商英文 - 台灣商業櫃台

2006年2月15日- 其實沒有分那麼細大盤商就是批發商跟中盤商(wholesalers)都是一樣的意思補充其他的行業別: Agency 代理商. Department Store 百貨公司. 於 bizdatatw.com -

#7.要解決農業問題,先從認識產銷結構做起 - 社企流

... 農主題的工作坊,第一場活動邀請到擁有十多年盤商經驗,熟習農業生態的 ... 簡單來說,農業產銷鏈可分成上游的生產者、中間的通路商和下游的消費 ... 於 www.seinsights.asia -

#8.中盤商怎麼讀 - 古詩詞庫

為您介紹中盤商的解釋,拼音是什麼,如何發音。 ... 【中盤商】 是什麼意思(來源:辭典修訂版). 從大盤商批購貨物,再轉賣給零售商的中型批發商。縮稱為「中盤」. 於 www.gushiciku.cn -

#9.中盤與行銷– 正念減壓及社區音像記錄

訪:「販仔」或「茶販仔」是什麼意思? 張:就是中盤商。可是現在三峽碧螺春量不多,所以販仔也比較少。 訪:中盤商是要大量,像竹筍就有很多中盤商, ... 於 www.seelandmonastery.com -

#10.水果獵人的底氣連結農友與消費者的知果堂 - 新南向政策資訊平臺

28歲時,父親的一句話:「既然沒有意思要承接姑姑在批發市場的工作,那何不 ... 至於許多消費者對於農產品運銷流程並不熟悉,常將擔任中間人的盤商 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#11.發行商是什麼意思? - 雅瑪知識

經銷商:一般指區域性的,也就是大家常說的中盤商、渠道商,接發行商供的貨分銷到零售商和一些其它渠道的終端手裡。 批發商在圖書行業中和經銷商是一個 ... 於 www.yamab2b.com -

#12.想把產品賣到新的市場?業務一定要會的「經銷商管理」!

但有些商品會採取兩層式架構先鋪貨到批發商(總代理商),批發商再賣給零售商,就叫做多層次經銷架構。有的廠商還會將第二層零售商分群,針對不同的國家 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#13.通路組合

通路. 行銷通路的意義. ‧將產品從生產者移轉到消費者或工業用戶,共同. 運作且互賴的組織網絡體系. 批發商. 零售商. 代理商. 經紀商. 配銷商. 於 web.cjcu.edu.tw -

#14.批發商英文 - 工商筆記本

2006年2月15日- 其實沒有分那麼細大盤商就是批發商跟中盤商(wholesalers)都是一樣的意思補充其他的行業別: Agency 代理商. Department Store 百貨公司. 於 notebz.com -

#15.大盤商中盤商英文批發 - Vrkwr

2/14/2006 · 大盤商就是批發商跟中盤商(wholesalers)都是一樣的意思. 補充其他的行業別: Agency 代理商. Department Store 百貨公司. Mail Order House郵購商. 於 www.mckenziesrvpk.co -

#16.中盤商是什麼 - hoz

19/12/2005 · 最佳解答: 什麼叫做-中盤商還有小盤商跟大盤商大盤商是指從工廠一 ... 返回看板作者ych1022 (玄米) 看板ask 標題[請問] 台語”扣say(四聲)”是什麼意思? 於 www.darumfxx.co -

#17.從農場到賣場的最短距離:產地直採是什麼? - PanSci 泛科學

在說明產地直採之前,先讓我們一起來看看平常吃的蔬果是怎麼從農場來到我們的餐桌。農作物採收之後,有的透過農會、合作農場共同運銷,再經過大盤商、中盤商、小盤商、貨運 ... 於 pansci.asia -

#18.築地魚市打工的幸福日子(新版) - Google 圖書結果

再接著為了讓客戶能夠方便購買,中盤商在販售商品前,還會先進行分裝整理的作業。 ... 所謂的「當面交易」,就如同字面上的意思,不用透過競標,而直接跟大盤議價購買。 於 books.google.com.tw -

#19.銷售通路構築展開的實施重點各期期刊

一般,除了生產企業外,中盤商及大規模的零售業者等流通業者,都屬於這 ... 當然也可以指是製造商直接出貨給消費者,但其真正之意義應是指與零售商直接交易之意思。 於 www.chinabiz.org.tw -

#20.Life in Paris / 精品代購

知道RV中盤商是什麼意思嗎全部39~40號2/10回台北歡迎問價. 於 es-la.facebook.com -

#21.預估零售價 - 當季好蔬果

步驟1. 農民,合作社與大盤商在批發市場進行交易。 · 步驟2. 大盤商/中盤商進行商品的整理,清潔,分裝,運輸等程序。 · 步驟3. 零售市場:大賣場,超市,早市,黃昏市場陳列,包裝, ... 於 www.twfood.cc -

#22.18100 門市服務丙級工作項目01:零售概論1. (4) 零售業的型態

(2) 製造商和批發商為節省運輸成本,產品通常整箱運送,零售商則以較小數量的產品 ... 這表示下列何種意思 這是門市的組織文化 這家門市的老板不相信有顧客是錯的 ... 於 www.cymrs.cy.edu.tw -

#23.第五章各業種之物流通路

(4) 三階通路,意指生產者與消費者間有三個層次的中間業者(如代理商或經紀. 商、批發商、零售商;大盤商、中盤商、零售商),此為最長的配銷通路。 製. 造. 商. 消. 費. 者. 於 www.ebc.nthu.edu.tw -

#24.通路業者對市場價格掌控能力之研究

其中,在中間盤商與通路商之間的權益及利潤分配這一部分的交易. 環節,主要是涉及「上架商品價格」的調整,而且這部分更是直接攸關. 到消費者所需支付的最終零售端的銷售 ... 於 gcis.nat.gov.tw -

#25.中盤(詞語概念):基本信息,引證解釋 - 中文百科全書

中文名:中盤; 概念1:圍棋對局的中間階段; 概念2:對局中途決出勝負; 注音:ㄓㄨㄙㄆㄢˊ ... 中盤商,是指那些在市場上從事買賣雙方介紹交易並以此獲取佣金的中間人。 於 www.newton.com.tw -

#26.行銷通路的本質與功能11-1 執行通路結構設計決策11-2 行銷 ...

網路(Value network),經過經銷商、零售商或合作 ... 為了說明行銷通路在製造商與消費者往來之間所扮演 ... 二階通路:包含兩個中間商,如批發商與零售商。 於 www.ycvs.ntpc.edu.tw -

#27.微商時代來了!零門檻、低成本的致富商機 - 今周刊

消費者覺得這家電商產品好,每次只能用「零售價」買進,無法享有更多折扣;微商則是當分享成功吸引讓別人購買,自己能以「批發價」取得,從價差中獲取利潤 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#28.行郊

郊商是自大陸、臺灣沿岸各港來的船戶、水客以及行舖取得進口商品,又包買地區性物產 ... 的傭金,它們通常兼營B舖、布舖等割店(中盤批發商),即一般所謂的九八行。 於 nrch.culture.tw -

#29.行銷學的基本觀念

製造商. C= 消費者. D= 中間商. 6. /34. 一、配銷通路的意義與功能 4/5. 中間商的三大功能: ... 中盤商. 零售商. 零售商. 14. /34. 三、通路形態 2/8. 通路的整合方式. 於 www2.nuk.edu.tw -

#30.批發術語,前往批發店批發前你應知的批發術語

鎖組: 該款式整批全吃(全部買下的意思)。 ... 散組: 還沒賣完,賣完就不追加的商品(類似一般市面上所見零碼的意思)。 ... 中盤: 中盤批發商。 於 ican168blog.pixnet.net -

#31.批發英文 - 軟體兄弟

... 比如:furniture wholesaler 可以是各个不同品牌家具的代理批发商。 ... 大盤商就是批發商跟中盤商(wholesalers)都是一樣的意思補充其他的行業別: Agency 代理商. 於 softwarebrother.com -

#32.您的经销商的合理利润是多少? - Alliance experts

每项业务都始于使用直销或第三方销售渠道,如经销商、代理商和零售商。选择您的经销渠道并了解如何合理地给予报酬是让您的产品在一个新市场获得成功的 ... 於 www.allianceexperts.com -

#33.行銷(marketing)

B→A之說明:機械系的同學對行銷管理一書,因非必修課程,故無購買意思,但畢業後 ... place(通路): 合適的通路將產品賣出,通路商包括:經銷商、中盤商、零售商. 於 my.stust.edu.tw -

#34.經銷商、代理商、分銷商、批發商、零售商,終於分清楚了- 每 ...

批發商的概念是以前對商人的一種叫法,現在已經逐漸趨向於被淘汰。顧名思義,批發就是一批批進貨,然後往外一批批地發。可見這樣的生意沒有什麼計劃, ... 於 kknews.cc -

#35.[國貿] 行業類別中/英/日

輸出入業 / 商社 / 貿易会社. Importer / Exporter / Trader. 經銷商. 卸 / 卸売り. Distributor. 大盤商 / 批發商. 問屋. Wholesaler. 郵購商. 於 nyonyou.pixnet.net -

#36.第二章經銷體系概述

商,甚至視其規模再進一步區分為大盤商、中盤商、小盤商乃至於地方盤商。 ... “manufacturer”,其意思著重在供給的角色,也通常是垂直限制的使用者;用來表示下游事業. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#37.行銷管理》行銷通路管理 - 風雲集

「配銷通路」(Distribution Channel)在字面上包含兩層意義。「配銷」是指產品從賣方(通常指製造商)配送到買方(通常指消費者)的過程;「通路」則 ... 於 www.yunjoy.tw -

#38.商業現代化的機能(商流、物流、金流、資訊流、服務流) 作者

代大、中盤商的通路階層,以降低流通成本。 資. 訊. 流. 資. 訊. 流. 商 ... 中盤商. 零售商. 零售商. 消費品商流過程圖(註五). 代理商. 製造商. 批發商. 於 www.shs.edu.tw -

#39.發言紀錄 - iVOD - 立法院

我們說的具有經濟優勢力量的經營者,就是指盤商,但在農業這個板塊裡面,扮演很 ... 但如果農會沒有積極性的作為,意思就是說,政府在產銷的結構怕做大、坐實了盤商 ... 於 ivod.ly.gov.tw -

#40.從農田到餐桌菜價決定關鍵| 生活| 新頭殼Newtalk

溪湖果菜市場是彰化縣最大的蔬菜批發市場,每日平均交易量約319噸,其中僅1成是供應當地需求,9成都由各地盤商批走,屬於典型產地市場,40多年來都採取 ... 於 newtalk.tw -

#41.批發商的種類-知識百科-三民輔考

對其銷售商品擁有所有權之獨立批發商,依其所提供之服務多寡可分為「完整服務批發商」與「有限服務批發商」。 1.完整服務批發商. (1)批發商人:銷售產品給零售商並提供完整 ... 於 www.3people.com.tw -

#42.盤商存在的目的 - 心情板 | Dcard

看完這篇文章很好奇,那為什麼需要有盤商的存在呢. ... 你應該沒有看到懂我表達的意思是有沒有錢是在於成不成功不是在於你是中盤商或是農民還有盤商的 ... 於 www.dcard.tw -

#43.如何進行銷代理商工作?資深業務(Sales)和客戶經理(AM)養成 ...

若有機會操盤大型品牌的行銷企劃,執行創意提案及策略發想,更能拉高行銷格局,參與到品牌預算分配及行銷規劃的一環,因此許多行銷人,會將行銷代理商 ... 於 inboundmarketing.com.tw -

#44.G 大類「批發及零售業」 ﹝142﹞ 第8 次修訂

不包括:. ˙以按次計費或依合約計酬. 方式代理農產品批發拍賣. 歸入4510 細類「商品批發. 經紀業」。 ˙農業加工食品及不須加工. 處理即可直接販售給零售. 商轉賣之可食用 ... 於 www.mof.gov.tw -

#45.小資女批發場- Shop2000

網站已過了合約使用日期:2021/09/04,網站已由系統暫時自動關閉若欲重新啟用此網站,請於下方登入後付費購買網站 https://www.shop2000.com.tw/小資女批發場 ... 於 meloveshan.shop2000.com.tw -

#46.中盤商_百度百科

中盤商 是指那些在市場上從事買賣雙方介紹交易並以此獲取佣金的中間人。它處於獨立的中介地位,他本身不佔有商品,而是利用自己的本領和能力以及廣泛的社會聯繫獨有的 ... 於 baike.baidu.hk -

#47.中盤商是什麼– 盤商定義 - Beabast

【中盤商】 是什麼意思(來源,辭典修訂版) 從大盤商批購貨物,再轉賣給零售商的中型批發商。縮稱為「中盤」 猜你喜歡江東獨步是什麼意思_江東獨步怎麼讀_拼音_典故_ ... 於 www.beabast.co -

#48.批發商 - MBA智库百科

批發商(Wholesalers)批發商的概念是以前對商人的一種叫法,現在已經逐漸趨向於被淘汰。顧名思義,批發就是一批批進貨,然後往外一批批地發。可見這樣的生意沒有什麼 ... 於 wiki.mbalib.com -

#49.「應建立食品追溯追蹤系統之食品業者」 QA 問答集 - 衛生福利部

A8: 貴公司如販售產品予中盤商,中盤商取得產品支配權,則貴公司交. 易對象應填寫該中盤商。 Q9: 食品添加物業者如於廠內以香料單體調配複方香精基半成品,該半. 於 www.mohw.gov.tw -

#50.各類名稱、 定義及內容

44-45. 批發業. 凡從事有形商品批發、經紀及代理之行業均屬之。批. 發業係以銷售大宗商品為主,其銷售對象多為機構或. 產業(如中盤批發商、零售 ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#51.批發商英文 - EZ搜公司

台灣近期【批發商英文】的工商相關資訊有2988筆包含部分經銷商英文介紹大盤商的英文是什麼?不是批發喔~ | Yahoo奇摩知識+都可在本站了解更多零售商英文商業情報批發- ... 於 www.ezsogosi.com -

#52.批發零售英文 - 台灣工商黃頁

2016年3月31日- Wholesaler 就是“批发商”,多与retailer 零售商相对应,retailer 从wholesaler 那里进货, ... 大盤商就是批發商跟中盤商(wholesalers)都是一樣的意思. 於 twnypage.com -

#53.「中盤商英文」+1 中盤批發商 - 藥師家

總代理General Distributor; 經銷商Distributor; 批發商Wholesaler; ... 其實沒有分那麼細大盤商就是批發商跟中盤商(wholesalers)都是一樣的意思補充其他的行業別: ... 於 pharmknow.com -

#54.中盤商 - 中文百科知識

中盤商 ,是指那些在市場上從事買賣雙方介紹交易並以此獲取佣金的中間人。它處於獨立的中介地位,他本身不占有商品,而是利用自己的本領和能力以及廣泛的社會聯繫獨有的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#55.中盤批發商是什麼意思、英文翻譯及中文解釋 - 三毛英語季

中盤 批發商是什麼意思、英文翻譯及中文解釋分析:中盤批發商詞語:中盤批發商解釋:servicewholesaler詞典:會計專業漢英詞典中盤批發商相關解釋中盤 ... 於 m.smyyj.com -

#56.中盤商詞語解釋 - 漢典

中盤商 詞語解釋 ... 會意字。《说文》:“輦,輓车也。从車,从㚘。在車车前引之。” ... 这一件俑在长方形的底板上塑造一只牛、两个驭夫和一部有篷的车子模型,是非常罕见的 ... 於 www.zdic.net -

#57.零售、代購、經銷商和代理商有何不同?利潤優勢完整分析

如同字面上意思,代替原有品牌管理生意,就是原廠商在當地的業務代表。 ... 批發、經(分)銷的傳統路徑了,許多批發商、甚至工廠都往消費者端靠攏。 於 www.randy24.com -

#58.中盤商| 中盤意思| 如何做好生意-2021年12月

中盤意思,你想知道的解答。從大盤商批購貨物,再轉賣給零售商的中型批發商。縮稱為「中盤」...跳到主要內容:::中盤商-教育百科詞條檢索全文檢...| 如何做好生意. 於 businesswikitw.com -

#59.做生意,還是讓專業的來吧 - 關鍵評論網

換言之,中大型盤商之所以有比較大的利潤,靠的是規模經濟,靠的是大量採購、大宗運輸去降低成本,是用「量」擠出利潤空間,不是靠隨意調高售價來賺錢 ... 於 www.thenewslens.com -

#60.公平交易委員會處分書公處字第103072 號被處分人

榔),大盤商再透過貨運將檳榔銷售予全國中盤商,另. 有部分中盤商自行前往中埔鄉向大盤商購買檳榔,占 ... 足以影響他事業之意思決定者;所謂其他「不正當方法」,. 於 www.ftc.gov.tw -

#61.英文的經銷商,代理商, 大盤商名稱與意義- 旅遊達人- udn城市

代理商agent: 在我國一般所謂的代理商即是指銷售代理商,係在輸入國接受國外廠商或供應商的委託,代理該國外廠商或供應商向國內進口商推銷貨物,從而 ... 於 city.udn.com -

#62.經銷商,分銷商,批發商,零售商,旗艦店傻傻分不清楚?

批發商:一批一批的買,一批批的賣。 意義:. 1.無論哪種商業合作或運作模式,定義上他們都屬於銷售渠道,屬於中間商,理解清楚各個 ... 於 aijianggu.com -

#63.製造商批發商零售商消費者一、零售概論※零售業的定義

5. 設店分佈全台,接近消費者。 7-11. 全家便利商店. 萊爾富便利商. 店. OK便利商店 ... 於 md1.mdhs.tc.edu.tw -

#64.圖書經銷商地址

本資訊是關於圖書行業中的發行商、經銷商、批發商各是什麼意思謝謝,北京圖書經銷商在哪,圖書批發商的進貨渠道有幾種想了解一下有知道的嗎, ... 於 www.zhaoshang01.com -

#65.批發意思 - 泰國住宿訂房推薦

與零售最大的不同在於商品。為從事批發的業者稱為批發商,中文俗稱為「盤商」,來自於「盤貨」一詞[1]。中國製造的小飾品批發美國食品批發超市,將零售與批發在同一場所 ... 於 entry.anthailand.com -

#66.中盤商的拼音 - 古诗句网

中盤商 的拼音中盤商的意思. zhōng pán shāng 中盤商; 拼音读音:: [zhōng pán shāng]; 汉字注音:: ㄓㄨㄥㄆㄢˊ ㄕㄤ; 简繁字形:: 中盘商 ... 於 www.gushiju.net -

#67.想要當個專業的批客,服飾批發術語一次看

盤商 ✨. 批客:是指在做服飾批發的人。 小賣(台語):若是小量做網拍或擺攤的批客,常被稱為小賣。 中盤:大盤商與一般零售業者之間的批發商。 大盤:生產商從事第一手產品 ... 於 web.hocom.tw -

#68.微商是什麼?淺談微商和直銷的差別。 - Summer Smaile

再來就是小盤商,是給一些想試水溫的,或是想自用的客群,經由中盤或大盤招 ... 因為微商給人感覺就只是賣商品,就像去批貨來賣的意思,所以接受度會 ... 於 pinal415.pixnet.net -

#69.[問題] 盤商存在的意義? - 精華區Management

作者ARAKI (明年今日) · 看板Management · 標題[問題] 盤商存在的意義? · 時間Mon Feb 19 01:32:58 2007 · wasibei:這就是交易成本和官僚 · 推ARAKI:感謝阿我有粗略的 ... 於 www.ptt.cc -

#70.商業的經營型態

在典型行銷通路中,批發業介於製造業與零售業之間,因此批發業常會. 隨著製造業與零售業的變動而調整營運與作業方式。 一、意義. 批發(Wholesaling)是指銷售商品給零售商 ... 於 weteach.edu.tw -

#71.批發.零售.量販.市場.商店.購物中心.如何區別呢?? - 痞客邦

批發:主要顧客對象在於傳統零售店或是中盤等經銷商, 主用推廣手法是以針對某些特定商品,以採購量將末端售價壓低的 一種通路業態。 於 molly82b006.pixnet.net -

#72.中盤商是什麼– hoz | 蘋果健康咬一口

,中盤商,是指那些在市場上從事買賣雙方介紹交易並以此獲取佣金的中間人。它處於獨立的中介地位,他本身不占有商品,而是利用自己的本領和能力以及廣泛的 ... ,批發商 ... 於 1applehealth.com -

#73.中盤商- 解釋、用法、例句 - 國語辭典

從大盤商批購貨物,再轉賣給零售商的中型批發商。縮稱為「中盤」 於 dictionary.chienwen.net -

#74.中盤商英文的蘋果、安卓和微軟相關APP,PTT.CC、DCARD

有人知道"中盤商"的英文是甚麼嗎? 是J開頭的 我查了很多字典都是跑wholesaler出來 我知道wholesaler 是批發商的意思 我記得以前寫題目的時候有寫到,可是真的只記得了 ... 於 app.mediatagtw.com -

#75.Retailer, wholesaler, distributor, outlet 几个词的区别和用法

Retailer 作为“零售商”规模可大可小,公交车站旁边的报刊亭也算retailer;outlet 可指某个品牌的专营店,也可指折扣店,对于后面的这个意思,可能很多 ... 於 www.bbc.co.uk -

#76.農產品市場交易法 - 全國法規資料庫

八、零批商:指向農產品批發市場購貨,在同一市場內批售農產品予零售商或大消費戶者。 九、零售商:指向消費者銷售農產品之商販。 十、農業企業機構:指從事本法所稱農產品 ... 於 law.moj.gov.tw -

#77.中盤商- 教育百科

從大盤商批購貨物,再轉賣給零售商的中型批發商。縮稱為「中盤」 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#78.批發和零售模式 - 大宅配~ 生活美學

批發和零售最大的區別是:批發商賣單個商品的利潤低,只有通過大量的出貨才能賺錢;而零售商賣單個商品的利潤高,但出貨量要比批發商少很多。 開店初期,大多零售經營者 ... 於 nmart.pixnet.net -

#79.第13 章零售與批發. - ppt download

學習目標闡釋零售商與批發商在配銷通路中所扮演的角色。 ... 定语从句与其先行词关系密切,如果去掉该从句,剩余部分的意思不完整甚至失去意义;非限制性定语从句只是 ... 於 slidesplayer.com -

#80.什么是批发商? 批发定义

批发商是什么意思? · 批发商需要获得许可才能将其产品出售给零售商,并且通常不会以与零售商相同的价格向客户提供他的产品。 · 批发商通常是一种特定产品或一类产品的专家。 於 ecommerce-platforms.com -

#81.大盤商中盤商英文 - YGPZ

有人知道”中盤商”的英文是甚麼嗎? 是J開頭的我查了很多字典都是跑wholesaler出來我知道wholesaler 是批發商的意思我記得以前寫題目的時候有寫到,這是一個萬能造句的 ... 於 www.dundartor.co -

#82.關於批發價賣批發價都在賺什麼呢? @ fwi3480499k2 - 隨意窩

... 因為一般來說,消費者一樣的衣服只會買一件,問題是中盤商@ @ fwiojfoj. ... 那邊賣衣服的價錢都比西門丁那些便宜可是不代表他們賣這麼低就沒賺囉一樣的意思阿~~ 於 blog.xuite.net -

#83.中盤商意思在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

中盤商 - 教育百科ㄓㄨㄥㄆㄢˊ ㄕㄤzhōng pán shāng. 開啟關聯取消關聯收藏開啟詞條名稱:中盤商QRcode分享.批發商- MBA智库百科批發商(Wholesalers)批發商的概念是以前對 ... 於 timetraxtech.com -

#84.建議這3種人一定要找電商代營運 - Cyberbiz

這樣說,雖然看起來有點私心啦,但就像我們前面說的,最懂系統怎麼操作的一定是系統商啊,那你與其讓外面的團隊來操盤,最後怪平台不好,還不如直接讓架站平台來幫你操盤。 於 www.cyberbiz.io -

#85.詞語:中盤商(注音:ㄓㄨㄥㄆㄢˊ ㄕㄤ) | 《國語大辭典》

《國語大辭典》中詞語“中盤商”注音為ㄓㄨㄥㄆㄢˊ ㄕㄤ,拼音為zhōng pán shāng,意思是從大盤商批購貨物,再轉賣給零售商的中型批發商。縮稱為「中盤」 於 dacidian.18dao.net -

#86.經銷商和代理商有何不同? - 飛盟廣告設計

經銷商( dealer 、distributor) 在某一區域擁有銷售或服務權利的廠商或個人。屬於盤商、批發商角色。 關係 ◎貨物買斷,擁有商品所有權,進貨量由雙方認定。 於 www.famous1993.com.tw -

#88.【農訓雜誌】批發市場裡,誰是菜蟲? - 厚生市集

社會主義論者則認為在傳統體系裡,農產品每轉一手,盤商就狠咬農民 ... 形成價格,意思就是根據供給量、需求量及品質差異決定產品價格,這大部分 ... 於 farmdirect01.pixnet.net -

#89.批發商零售業者、其他公司

批發商為製造商與零售商所帶來的優點. 製造商. 零售商. 發揮銷售能力,使得產銷 得以. 順利分工分業. 商品的收集與整理、貯藏與保. 管、運輸與配送,降低進貨成. 於 www.mdm.ocu.edu.tw -

#90.中盤商Page1 :: 美食跟我走Blog

「來買毒的,比樓下超商顧客還多!」台北市警萬華分局昨逮捕毒品中盤商陳文斌及其女友陳淑惠,查扣安非他命700多公克、海洛因69公克等各式毒品,黑市價超過新台幣百萬元, ... 於 whofood.net -

#91.行口就是江湖掀開果菜批發市場神秘面貌 - 上下游

這也因此造成後遺症,因為有時小賣取得價錢比批發商更便宜,反而會混亂市場行情,讓行口利潤更加稀薄,只好再向產地殺價,台灣人cost down厲害,有 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#92.「盤商」點亮未上市交易幕後大推手 - 理財周刊

早自民國七十年起,就已有發展出「盤商」的雛形,從一開始的個人交易到團體交流的形成,進而擴展為團體組織化,目的在於將「零股」不斷向賣方做買進、向 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#93.中盤商英文中盤商翻譯成英文,中盤商的英語,中翻英-xyz線上翻譯

在英文裡可以稱為:middlemen,經銷商, Miu Miu,中盤商的英文| 原廠代理商英文 ... 是J開頭的我查了很多字典都是跑wholesaler出來我知道wholesaler 是批發商的意思我 ... 於 www.lovebeads2021.co -

#94.中盤商意思- 辭典 - 三度漢語網

中盤商 的意思. 注音 ㄓㄨㄥㄆㄢˊ ㄕㄤ. 拼音 zhōng pán shāng. 基本釋義 ... 拼音 zhōng pán shāng. 從大盤商批購貨物,再轉賣給零售商的中型批發商。縮稱為「中盤」 ... 於 www.3du.tw -

#95.8-2 網路配銷矩陣

中間商(Intermediaries) 是配銷的通路(Channel) 成員。如批發商(Wholesalers)、代理商(Agents)、零售商(Retailers)、經紀人(Middlemen) 與配銷商(Distributors) 等。 於 web.nchu.edu.tw -

#96.與下游零售商訂有長期契約。因為原物料大漲的關係

Q:我們是消費性電子產品的中盤商,專門經營像是手機、筆電產品, ... 民法第255條:「依契約之性質或當事人之意思表示,非於一定時期為給付不能達其 ... 於 www.cdlaw.com.tw -

#97.3.流通機構

批發商. 零售業者、其他公司、政府團體. 物品的集中、儲藏與分配; 市場資訊蒐集與分析; 提供資金融通、經營風險分攤. 製造商. 批發商. 零售商. 5. 批發商為製造商與 ... 於 www.godspeed.url.tw -

#98.【小學堂】原廠、代理商、經銷商差別在哪?保固誰來出?

原廠僅負責研發、設計、製造、接收回饋、改良、批發給代理。 ✓範例:. GoPro、DJI、SJCAM、BIKECOMM騎士通、TAKEWAY黑隼. 於 www.exshop.com.tw -

#99.漢語詞典- 中盤商是什麼意思 - KM查询

中盤商 的意思,中盤商的解釋,中盤商的含義: ... 中盤商是指那些在市場上從事買賣雙方介紹交易並以此獲取傭金的中間人。它處於獨立的中介地位,他本身不占有商品,而 ... 於 kmcha.com