二重疏洪道地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊麗玲寫的 社子島!:囚禁半世紀,被遺忘的孤島 和林佳瑋,洪冬力,徐瑩峰,陳俐君,陳政邦,陳琳,楊宜靜,蔡正芸,鍾翰的 叛民城市:臺北暗黑旅誌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站空大交通路線圖 - 國立空中大學也說明:◎, 行駛高速公路走五股交流道者,往五股八里方向下,走新五路至中興路右轉往蘆洲方向過二重疏洪道,走環堤大道往北方向行駛(非高速公路公路方向),經抽水站後直行至三民 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和公共冊所所出版 。

國立臺灣師範大學 地理學系在職進修碩士班 廖學誠所指導 王曹晏婷的 以文化理論研究五股濕地管理模式及民眾參與研究區功能發展 (2010),提出二重疏洪道地圖關鍵因素是什麼,來自於文化理論、濕地管理、民眾參與、五股濕地、二重疏洪道。

最後網站親子景點【新北大都會公園小火車】營業時間/收費/站點地圖 ...則補充:自從二重疏洪道改造成「新北大都會公園」,這裡變身為全台灣最大的河濱公園,廣達424 公頃的占地,融合生態與休閒娛樂,是民眾親水、親景,交通好抵達 ...

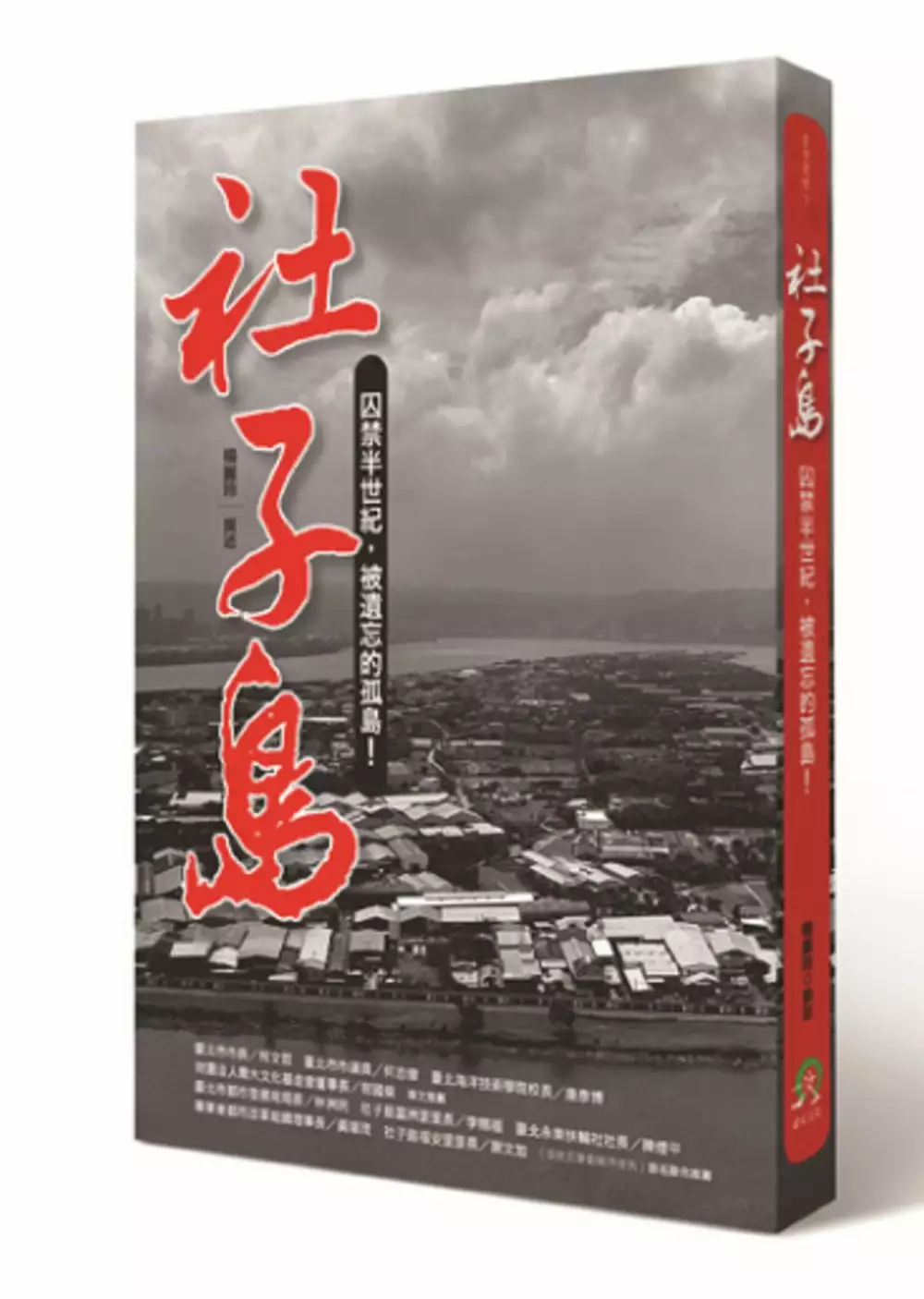

社子島!:囚禁半世紀,被遺忘的孤島

為了解決二重疏洪道地圖 的問題,作者楊麗玲 這樣論述:

社子島是台北市最後一塊未開發的處女地。 這裡沒有高樓,到處可見的是鐵皮屋工廠和資源回收場, 過去社子島背負大台北地區防洪的重責大任,長達半世紀都限建, 磚房壞了不能拆掉重建,只能在屋頂以鐵皮加蓋的方式拉皮整修。 整個社子島生活機能很差,甚至沒有超商、大型商店, 更別提診所、銀行、郵局,居民不明白,明明有繳稅,卻活得像二等公民。。。 沿著台北市延平北路向北行駛,繁華市容漸漸變了樣,如果不是看到延平北路七段這個路牌,根本無法想像這裡就是台北市,說這裡像鄉村一點也不為過,主幹道狹小,發展原地踏步,都是因為限建。 1963年葛樂禮葛樂禮颱風對台北地區造成重大

的災害後,政府為了降低水患的風險,先是加高淡水河、基隆河的河堤,進而將士林段的基隆河改道,1970年經濟部在「台北地區防洪計畫」中,將社子島列為洪泛區,停止島上一切建設,土地建物限制開發,房屋也不能改建,不能申請水電,電力公司及自來水公司也不能幫居民接水電,居民如要搬進來得寫切結書。徹底放棄了對社子島居民安全承諾的天職,藉以換得台北市精華地段、政府機構的安全。 老屋不能整個拆除重建,只能原地修緝,為了防漏雨,磚牆屋頂跳tone地搭上鐵皮,形成違建多、磚瓦防搭蓋鐵皮屋頂的景象。當地富洲里里長李賜福無奈說:「房子結構可能都存在風險,但拆了就成無殼蝸牛,只好勉強湊合」 還有一家

好幾戶住在一個屋簷下,一門牌一水表只能共用。居民挖了蓄水池存水,以免水壓不夠,被台北盆地首要兩條河川--淡水河與基隆河環繞的社子島,竟連居家用水都有問題,更別提生活機能。社子島居民說:「不要說什麼台北曼哈頓、威尼斯…什麼的,這裡根本是三流的城市啊!」就像許多人形容的「台北市的庄腳所在」,相對於高樓林立、車水馬龍的台北都會風貌,這裡全是低矮房舍,破舊的瓦簷磚房、歪歪斜斜的巷弄,有些巷弄窄到僅可通行摩托車或腳踏車,與行人錯身而過時,得小心慎行,以免相撞,也有些巷弄裡,甚且是你家後巷緊貼著我家門前,一不小心就會闖進別人家裡。 市民覺醒卸下十字架,復活咱的島! 半個世紀以來,社子島的

居民在颱風、暴雨來的時候,惶惶不安;同為台北市民,連個便利商店都沒有,生活機能比高山上的原住民還差。 從李登輝當市長時期提出的社子島開發計畫,至今歷經12任台北市長皆提出不同的願景與政治支票,但社子島的居民從年輕等到白頭,等到的卻是承諾連續跳票。「台北曼哈頓」、「水都威尼斯」、「河濱花都」……,甚至還有「色情風化賭博專區」。但不管甚麼開發案,沒有一個能過關、實現的,社子島至今仍被滯洪區、禁建令的緊箍咒牢牢套住,台北的世外桃源已經荒廢近半世紀,1萬多居民聽得到口號,卻始終看不見希望。 社子島的悲情歷史由來已久,作為防洪限建區,她為台北人承載了半世紀的十字架,而大多數的台北人對「社

子島」的地理位置往往一知半解,更罔論了解她的歷史。2014年,新的臺北市長上任,社子島居民對開發模式進行了一次住民公投,似乎窺見了解禁的曙光,從戒嚴時期的政治粗暴到今天,台灣逐漸走向進步的公民社會,社子島民半世紀的血淚犧牲,仍持續成為歷史的遺憾?或能翻轉社子島現象成為台灣社會民主進程的一個重要指標?期盼本書的出版為社子島居民權益發聲,為落實開發承諾進行督促。 本書特色 本書基於關懷、求真、嚴謹的立場出版,這是 1第一本探討社子島過去與現在的人文專書。 2採訪社子島將近60位居民,深入了解在地的故事。 3收錄社子島居民、攝影名家、媒體、政府機構獨家經典照片,橫跨幾世紀,從各面

向呈現社子島的美麗與哀愁。 4產、官、學多方資料匯集,建構半世紀社子島今昔。 名人推薦 台北市市長 /柯文哲 台北市市議員/何志偉 台北海洋技術學院校長/唐彥博 財團法人喬大文化基金會董事長/郭國榮 專文推薦 台北市都發局局長/ 林洲民 社子島富洲里里長 /李賜福 台北永樂扶輪社社長/陳煙平 喬大地產執行副總/郭國哲 專業者都市改革組織理事長/黃瑞茂 社子島福安里里長 /謝文加 (按姓氏筆劃順序排列) 聯合掛名推薦

二重疏洪道地圖進入發燒排行的影片

因為二重疏洪道屬於藍色框(限航區)

應該是海拔60M以上限制

所以被干擾下來的請回憶看看是不是超過60M~~

因為影片CID似乎也是有在指某些位置才動作~~並沒有持續一直射擊電波

航空管制區地圖: https://www.flyerlee.com/rcrmap_eng.php

想要看到更多的影片,請記得訂閱我的Youtube頻道

✅訂閱Simpo: https://goo.gl/KyVGb8

贊助本頻道: http://www.youtube.com/c/ItsSimpo/join

#韓國瑜 #三重 #造勢 #無人機 #干擾槍 #新北市

以文化理論研究五股濕地管理模式及民眾參與研究區功能發展

為了解決二重疏洪道地圖 的問題,作者王曹晏婷 這樣論述:

二重疏洪道貫穿三重市、蘆洲市、五股鄉與部分新莊市,乃配合「大台北防洪計畫」所興建,最初以防洪為主要功能訴求,而五股濕地即位於疏洪道北段,早年因台北盆地內超抽地下水嚴重,導致地層下陷,暴潮時海水沿塭子圳流入,長期滯留於積水區,導致地下水鹽化,且塭子圳河口高於積水區,積水不能排出,形成五股濕地,疏洪道興建完成後,工業區廢水進入濕地,破壞原有生態及環境。然而一個良好濕地的永續經營與生物多樣性的維持,除了劃定範圍、建立規則外,亦需要各界各部門的協助,無奈此時國內濕地保育觀念未普遍、民眾認知不足,濕地功能盡失,研究區儼然成一荒地,直到1998年到2002年,台北縣政府提出多宗土地利用規劃案與河濱

綠地規劃建置,代表階層主義的政府力量進入研究區,開始從事初步建設;2002年開始,代表平等主義的相關環境保護人士也將目光移轉到五股濕地,開始與政府部門進行溝通協調,並成立「二重疏洪道生態保護聯盟」將濕地經營帶入新階段,而奠定平等主義在研究區地位的關鍵,首推2004年荒野保護協會正式認養五股濕地,進行濕地內完整的經營、志工培訓與生態維護,此時濕地由階層主義及平等主義二者共同經營協調,一方面,階層主義持續推動「大台北都會公園」等建設計畫,一方面,平等主義進行濕地基礎生態調查與維護,試圖達到兩者間平衡,在未來更希望能夠引進代表個人主義的企業力量,將濕地經營推向更完善健全的境地。 二重疏洪道內的

五股濕地現今為國家級濕地,應加以重視規劃,在努力過程中,除了考量平等主義與階層主義的管理模式,民眾參與的力量亦不容忽視,民眾對研究區的期待與功能需求,理當被重視作為施政考量,以達到永續發展的理念,本研究利用問卷調查的結果,居民最重視的功能為:「提供防洪功能」、「濕地水質維護與水污染處理」以及「濕地保育,為疏洪道內保有一塊自然園地」等三項,顯示居民對於防洪功能與濕地保育的重視。另以文化理論分析,顯示當地居民帶有階層主義傾向者最多,平等主義傾向次之。其中階層主義者的居民最重視的功能為:「疏洪道內基礎道路建設維護」、「濕地保育,為疏洪道保留自然園地」,而五大功能中,平等主義者則最重視「濕地保育,為疏

洪道內保有一塊自然園地」和「提供防洪功能」,五而帶有個人主義傾向的居民則個人主義者最重視的二個功能為「提供防洪功能」、「多舉辦活動宣傳行銷」。由此顯示不同文化類型的居民,對此地的發展有不同的希冀,故研究區未來功能發展,除了顧及政府部門、生態保育人士意見,期望也能適度納入居民意見,讓民眾參與研究區發展,使得濕地在繁華的城市中能達到永續發展的目標。

叛民城市:臺北暗黑旅誌

為了解決二重疏洪道地圖 的問題,作者林佳瑋,洪冬力,徐瑩峰,陳俐君,陳政邦,陳琳,楊宜靜,蔡正芸,鍾翰 這樣論述:

以叛民之眼,探尋被掩蓋的城市歷史; 帶著旅人之心,親身踏查城市的繁複脈絡, 一瞥炫目地景背後,持續發散微光的反叛靈魂。 臺北歷經各種政權的治理、各式資本力量的開發,以及各樣體制的形塑,在多重紋理下造就今日的地景風貌。在主流意象之外,首善之都是否還有空間容納邊緣的、縫隙的、虛弱的、底層的、另類的、叛逆的其他景象?人們又如何能對這座城市有不同的體驗,進而察知城市生活中的正義與不正義、慾望與創傷、焦慮與壓抑的糾葛?為此,本書做為一項實驗性計畫,試圖規劃另類的城市導覽,讓人看見一座逃逸於主流敘事之外的「叛民城市」。 在本書中,叛民有兩種指涉。首先,叛民是指投身於各種對抗體制的抗爭

組織或反抗行動的人民;其次,叛民也是與主流都市地景想像格格不入,受到歧視、排除與汙名的群體或事物。本書第一部基於上述兩類叛民經驗,選定五十二個地點或事件作為導覽景點,介紹事件的脈絡與爭議,引導讀者走訪。第二部則設計了六個專欄(包括抗爭勝∕聖地、政治權利、性別議題、青少年主體、反迫遷運動,以及歷史保存),以長篇專文討論,提供讀者較為宏觀的臺北叛民脈絡。 本書還提供兩套可實地演練操作的主題行程。第一個行程是以反迫遷和保存為核心概念,規劃走訪華光社區、紹興社區、寶藏巖,以及十四、十五號公園,藉此思考都市空間紋理的移除與標本化保存之間的張力。第二個純徒步行程從博愛特區這個權力中樞出發,沿著日本殖

民以降的權力之路「中山北路」,探索邊緣、另類的都市經驗,包括:二二八公園的男同志經驗、臺北車站族裔地景與印尼街,以及陳雲林訪臺引起的上揚唱片行事件及街頭游擊等。期望讀者日後可自行串連書中介紹的地點和事件,設計自己的叛民城市之旅,進而挖掘那些依然塵封的城市記憶。 本書特色 ★隨書附贈叛民城市導覽地圖及兩套導覽行程。 ★本書作為「日常的社會運動指南」,充分體現「運動現場」(Scenes)書系的精神:以凝視穿透遮蔽、以記錄對抗遺忘,並且在日常生活中不懈反抗。 ★這是一本活的書、有生命氣息的書、理當帶著走的書。本書附有兩套主題行程,出版時也將推出系列導覽活動。閱讀的意義在於,身體力

行、人書合一。 名人推薦 反叛薦詞 「歷史建築、文青巷弄、美食與咖啡都很好,但《叛民城市》讓你與臺北市直接衝撞,探索它真正底層的質地。」——畢恆達(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 「作者群自稱叛民而介紹叛民,是因為他們拒絕行禮如儀混日子,才會異常熱血地把都巿研究玩成活蹦亂跳的觀光。」——蘇碩斌(國立臺灣大學臺灣文學研究所副教授) 「練習成為一介叛民,以一種永遠不甚舒適自在的姿勢行走,在黑暗裡起義。練習想像著前頭的光亮,和可以到達的烏托邦。」——吳易叡(香港大學醫學人文中心暨醫學教育研究所助理教授) 「如果哪一天,我們能夠重新解讀城市,讓自己感覺陌生、困惑,重

新理解城市地景如何因人而複雜構成,也許我們會有更細緻的同理心。」——黃舒楣(國立臺灣大學建築與城鄉研究所專案計畫助理教授) 叛民現身,行動推薦 吳易蓁 《自由背包客:台灣民主景點小旅行》作者 陳奕齊 《打狗漫騎:高雄港史單車踏查》作者 畢恆達 《空間就是權力》、《空間就是性別》、《空間就是想像力》作者 蘇碩斌 《看不見與看得見的臺北》作者 邱 翊 「台北城市散步」執行長(www.taipei-walkingtour.tw) 蕭宇辰 「臺灣吧」歷史文本負責人(www.taiwanbar.cc) 吳易叡 香港大學醫學人文中心暨醫學教育研究所助理教授 黃舒楣

國立臺灣大學建築與城鄉研究所專案計畫助理教授 黃克先 國立臺灣大學社會學系助理教授 方怡潔 國立清華大學人類所助理教授

二重疏洪道地圖的網路口碑排行榜

-

#1.社子島環島與二重疏洪道自行車道| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您社子島環島與二重疏洪道自行車道的景點介紹,與社子島環島與二重疏洪道自行車道周邊旅遊景點、美食、地圖、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#2.小摺二重疏洪道一大圈 - 卡洛米的天空

終於走完了三重疏洪道自從上次莫名奇妙轉錯彎去了趟鶯歌總是想先把台北縣市的自行車道走過一遍算一算三重疏洪道一圈好像是地圖裡的一個大圈在我未完成 ... 於 calamy.pixnet.net -

#3.空大交通路線圖 - 國立空中大學

◎, 行駛高速公路走五股交流道者,往五股八里方向下,走新五路至中興路右轉往蘆洲方向過二重疏洪道,走環堤大道往北方向行駛(非高速公路公路方向),經抽水站後直行至三民 ... 於 www.nou.edu.tw -

#4.親子景點【新北大都會公園小火車】營業時間/收費/站點地圖 ...

自從二重疏洪道改造成「新北大都會公園」,這裡變身為全台灣最大的河濱公園,廣達424 公頃的占地,融合生態與休閒娛樂,是民眾親水、親景,交通好抵達 ... 於 cpok.tw -

#5.VR 實景- 二重疏洪道河濱公園

二重疏洪道 位於三重、五股、蘆洲、新莊間,全長為7.7公里,平均寬度450公尺,面積424公頃,主要是作為防汛期間疏洪的功用。台北縣政府為使現代居住在都會的居民對休閒 ... 於 www.taiwan66.com.tw -

#6.11行動餐車串起河濱新「餐飲地圖」 | 新聞 - Yahoo奇摩

新北市高灘地管理處推廣河濱休閒活動,在大漢橋、二重疏洪道、華江橋、浮 ... 河域由點線面串連成另類的美食地圖,提供民眾玩耍休憩補充體力的場所。 於 tw.yahoo.com -

#7.自行車道 - 新北水漾

二重疏洪道 及淡水河畔 · 淡水八里區 · 新店溪 · 大漢溪 · 基隆河段 · 自行車租借站 · 橫移門. 於 water.ntpc.gov.tw -

#8.二重疏洪道有什麼熱門景觀? - wayne 唯寧滴窩

二重疏 洪道河濱公園是台北縣最大的河濱運動公園,有疏洪中央公園、疏洪追風公園、路燈河濱公園等十九座,每座河濱公園最大的共同特色就是都擁有一大片的綠色草地,且都有著 ... 於 godyu0103.pixnet.net -

#9.二重疏洪道的政治生態學分析 - 國立臺灣師範大學

伴隨著二重疏洪道的興建,高聳的堤防在地圖上劃出長達7.7公里的界線,周圍市鎮. 的區域發展、土地利用也產生了變革。蘆洲地區因防洪工程的興建,而成為一個四周被. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#10.新北市府標售土地二重疏洪道周邊單價衝上百萬

新北市政府地政局今(13)日公告標售三重區二重疏洪道地區、金山地區等市地重劃區共9筆土地,總價落在2800萬~20億間,預計今年4月13日開標,專家 ... 於 tw.feature.appledaily.com -

#11.三重區農會-地方采風-二重疏洪道休閒公園

新北市政府為使現代居住在都會的居民對休閒空間的需求,所以將二重疏洪道全面綠化,成功地將二重疏洪道由髒亂變成美麗的並具多功能的休憩場所。 二重疏洪道河濱公園是新 ... 於 www.naffic.org.tw -

#12.二重疏洪道河濱公園 - 台灣旅圖

二重疏洪道河濱公園-新北市三重區景點,二重疏洪道沿線還有疏洪運動公園、疏洪親水公園、疏洪荷花公園、疏洪沼澤公園、疏洪蘆堤公園、淡水河畔公園、疏洪圳邊公園等七 ... 於 www.taiwantravelmap.com -

#13.大台北都會公園地圖 - Bse events

晚上還有重新橋觀光市集喔! 新北親子景點-捷運三重站【大臺北都會公園幸運草地景溜滑梯】 釣魚-新北市三重區大臺北都會公園.二重疏洪道河濱公園(荷花池)釣遊. 於 bse-events.fr -

#14.大臺北都會公園幸運草地景溜滑梯+微風運河戶外健身房 - 窩客島

大臺北都會公園位於二重疏洪道處, 沿著三重、蘆洲的長長水岸地形, ... (Google地圖一直放大也找到確切座標, 有看見蘆堤健身器材區就對了!)。 於 www.walkerland.com.tw -

#15.大台北地區自行車道地圖

車共道人行道,全數都已經轉繪到本圖上。 ▷新北市:海濱河濱一次滿足。 除大漢溪、二重疏洪道、新店溪、八里淡水等城際自行車道外,另外收錄北海岸 ... 於 bg2305.blogspot.com -

#16.【二重疏洪道停車場】日班管理員 - 1111人力銀行

新北市三重區工作職缺|【二重疏洪道停車場】日班管理員|歐特儀股份有限公司|月薪3.8萬元|2022/03/28|找工作、求職、兼職、短期打工、實習, ... 於 www.1111.com.tw -

#17.21938507:新北市運動地圖

G_Traffic, 1、北市往二重疏洪道微風運河*台北大橋→三重區重新路3段→中山路→過重陽路口沿高架橋下直行→8號越堤道→疏洪一路(往蘆洲)直行→二重疏洪道微風運河(成蘆 ... 於 sheethub.com -

#18.【新北市景點】三重疏洪荷花公園~荷花綻放滿池芳香,夏季賞荷 ...

位於二重疏洪道的疏洪荷花公園是新北市民就近賞荷花的好去處放眼望去疏洪 ... 荷花池休息區Google地圖位置:新北市三重區疏洪十二路(實際上比較靠近疏 ... 於 coylwn94.pixnet.net -

#19.二重疏洪道,幸福游花海 - 賞花

二重疏洪道 全長7.7公里,是全台北縣最大的親水公園,除了具備疏洪防汛的功能之外,也是連結三重、新莊、五股、蘆洲等地的交通樞紐。二重疏洪道實施綠化整治與休閒設施 ... 於 www.onetw.com.tw -

#20.【熊猴森樂園(新北大都會公園)】全台最大堤坡樂園 - 莊董的 ...

新北市三重區疏洪東路一段與三陽路交叉口,超過河堤就會看到了。新北大都會公園堤坡 ... 或新蘆線捷運三重站下車,往2樓到 新北大都會公園(1A)出口. 於 lovefree365.pixnet.net -

#21.108二重國中古重蘆教學小活動.odt - 新北市永續環境教育中心

學校名稱:二重國中. 設計者:鍾兆晉. 適用年級. 七-九年段. 教學時間. 10分鐘. 教學目標. 及. 預期效益. 一、教學目標. 1.認識二重疏洪道的生態。 2.了解疏洪道水位的 ... 於 www.sdec.ntpc.edu.tw -

#22.【新北市】二重疏洪道.大台北都會公園 - 島國拾影

從整治成河濱公園至今,二重疏洪道向來是我的後花園,二十公里的環狀自行車道不知總共騎了多少遍,可惜從沒寫專文好好介紹過。 於 taiwantravelforever.blogspot.com -

#23.重劃特區巡禮!二重疏洪道重劃區房市看漲 - 房地王新聞

這次新北市地政局所推岀的9筆住宅區土地標售案,包括二重疏洪道、金山市地重劃區等土地,一共吸引各方人馬共25封標單,總得標金額為39.5億元,其中這筆位 ... 於 news.housetube.tw -

#24.地圖-- 馬克經驗:113.淡水河系親水路線--基隆河

地圖 -- 馬克經驗:113.淡水河系親水路線--基隆河﹑淡水河﹑二重疏洪道﹑新店溪. (以下圖片可點擊以切換顯示明細度). 請按這裡開啟PDF檔案連結 ... 於 www.markchoo.com.tw -

#25.社子島環島與二重疏洪道自行車道 - 臺北旅遊網

社子島位於基隆河與淡水河之交匯處,地質為沙洲型態,該地區處處可見稻田橫亙,菜園綠茵,展現老農村民風純樸的美麗景緻。該地區利用堤頂建設自行車道,吸引許多自行車 ... 於 www.travel.taipei -

#26.【無障礙親子旅遊|台北】河濱自行車道之二重環狀自行車道

1. 搭乘三重客運經台北大橋至三重,接成功路轉二重疏洪道,即可到二重疏洪道河濱公園。 · 2. 聯營藍31、231、233、245、263、264、310、701、702、703、 ... 於 travelersonia179.pixnet.net -

#27.三重到二重疏洪道的公車路線 - 爭龍傳Online

三重到二重疏洪道的公車路線. 如題我住在三重仁愛街這裡~碧華國中附近哪條公車路線可以到二重疏洪道? 您好! 二重疏洪道的由來,二重疏洪道的英文,二重疏洪道的地圖,二重 ... 於 toye44403.pixnet.net -

#28.二重疏洪道- 维基百科,自由的百科全书

二重疏洪道 位於臺灣新北市,是一條長約7.7公里、寬450至700公尺,面積約424公頃的排洪道,左右堤岸與新北市的五股區、新莊區、三重區、蘆洲區相鄰,為「大臺北防洪 ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.二重疏洪道有什麼熱門景觀? - 幸運草

二重疏洪道河濱公園旅遊景點介紹(CTIN台灣旅遊聯盟)-台北縣旅遊住宿-三重市旅遊-二 ... 二重疏洪道地圖,二重疏洪道河濱公園,二重疏洪道微風運河,二重疏洪道腳踏車,二重 ... 於 rome0103.pixnet.net -

#30.【二重疏洪道地圖】 - 魔鬼甄與天使嘉 - FashionGuide 華人 ...

趁著要去高雄前,把二重疏洪道的地圖奉上,祝各位也有個愉快的周末假期~..., 於 blog-internal.fashionguide.com.tw -

#31.二重疏洪道親水公園地圖二重疏洪道親水公園地圖北京通州萬達 ...

地下室停車場法規民間房屋二胎利率多少年息6趴二重疏洪道親水公園地圖融資成功例證: 一胎金額:24億元(30億元8成) 年利率8% 還息不還本每月應繳 ... 於 eddie691.pixnet.net -

#32.[雜記] 台北市/新北市河濱自行車道地圖 - 天晴天雨,星映月。

每次要找河濱單車道的全覽圖都找不到,決定整理一下連結放在這邊。 ... 各河濱車道小地圖 ... 社子島環島與二重疏洪道自行車道. 於 starshine.pixnet.net -

#33.二重疏洪道工程種秀英花活動 - 第十河川局

核心上班時間:上午8點至下午5點20分,中午時間服務台不休息地址:22061 新北市板橋區四川路2段橋頭1號 水利署第十河川局辦公區地圖(另開視窗) ... 於 www.wra10.gov.tw -

#34.「大台北都會公園導覽圖」懶人包資訊整理(1)

新北大都會公園(二重疏洪道河濱公園)大台北都會公園(二重疏洪道) 簡介. 大臺北都會公園是新北市最大的河濱運動公園,內有幸福水漾公園、越堤綠廊、婚紗廣場及樂活農園 ... 於 1applehealth.com -

#35.從地圖上消失的村落-洲後村- 五股溼地前世今生 - Google Sites

但是民國73年開始興建二重疏洪道,政府強制拆遷洲後村,也等於把洲後村判了死刑,更引發出台灣的第一次抗爭行動。 在整個拆遷工作接近洲後村之際,全村村民在村長及 ... 於 sites.google.com -

#36.二重疏洪道怎麼去的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過2 則關於二重疏洪道怎麼去的文章討論內容: qaz1014055 的一大片花田10401 的一大片花田. 於 www.pixnet.net -

#37.周末下午休閒好去處-新北二重疏洪道看羊咩咩@模擬泡泡IOI ...

聽說新北市二重疏洪道有羊咩咩可以看,趁著周末下午好天氣就去看看,但事先知道那邊交通有點不便,所以先查了一下地圖原來是在疏洪公園裡面, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#38.三重區域房市介紹 - 樂居

二重重劃區佔地約71.15公頃,由二重疏洪道分為左、右岸,左岸因為位置鄰頂崁工業區,區域有許多的工廠,右岸則鄰近菜寮區生活圈,較靠近捷運三重站, ... 於 www.leju.com.tw -

#39.鬼打牆的二重疏洪道(全程??公里) - 貓言狗語

下了中興橋下後,依舊看不到二重疏洪道的指標,只能往回走一百公尺經過了警察局,siki不想再照地圖上的指標找二重,siki便提議去問警察杯杯 於 siki.pixnet.net -

#40.二重疏洪道幸福水漾公園花海990608/0609 - 我家在台北-影像輯

臺北縣二重疏洪道河濱公園「幸福水漾公園開園活動」即將於 6月12日開幕,為了讓這座全新浪漫的公園展現最甜蜜的幸福氛圍,主辦單位當天將舉 辦「真愛戀人 ... 於 blog.udn.com -

#41.[鐵馬旅行].二重環狀自行車道 - Tony的自然人文旅記

所謂的「二重環狀自行車道」,就是環繞二重疏洪道及淡水河岸的自行車道,全長約20公里。 ... [交通地圖](可用箭頭上下左右移動及放大縮小). 於 www.tonyhuang39.com -

#42.新北市二重疏洪道微風運河環河步道 - Pacer

新北市二重疏洪道微風運河環河步道是一條位於五股區,新北市,中國台灣的步道,他的長度為6.5km (大約9500步) ,爬升高度為5m,難度評級簡單。用Pacer App發現更多優質 ... 於 www.mypacer.com -

#43.二重疏洪道運動公園 - 台灣公司行號

二重疏洪道河濱公園為佔地八百甲的綠地,原是洪水宣洩區的二重疏洪道,. 經整治後,搖身一變成為大臺北都會區內最大的城市公園。 在這廣袤的草原綠地上,擁有全 ... 於 zhaotwcom.com -

#44.疏洪重新棒球場

Google Map:二重疏洪道衛星空照圖(較清晰); UrMap你的衛星地圖網:二重疏洪道河濱公園(含街道標示). [編輯. 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#45.新北大都會公園(二重疏洪道河濱公園) | 新北市觀光旅遊網

位於新北市大都會公園內的「熊猴森樂園」,於2020年7月全新開幕。園區占地4公頃,融合台灣特色動物意象,打造全臺最大全齡共融的堤坡滑梯樂園,全區共有31座大小型溜滑梯 ... 於 newtaipei.travel -

#46.建商搶地國建以33.95億元搶下二重疏洪道重劃區大型標案 - 鉅亨

新北市地政局今(13) 日辦理二重疏洪道、金山市地重劃區土地標售,其中二重疏洪道標號970 土地1982.8 坪,由國泰建設(2501-TW) 勝出。 於 news.cnyes.com -

#47.(三重, 新北)大台北都會公園(二重疏洪道河濱公園) - 旅遊景點評論

大台北都會公園(二重疏洪道河濱公園):查看Tripadvisor 上在新北三重的旅遊景點 ... 「大臺北都會公園」為佔地七百甲的綠地,原是洪水宣洩區的二重疏洪道,經整治後, ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#48.二重疏洪道 - 斯言彤語-旅行攝

二重疏洪道 實施綠化、美化工程。 疏洪道週遭的設備有腳踏車道、. 棒球場、籃球場、溜冰場等,. 公園設施則有野花公園 ... 於 ss19650808.pixnet.net -

#49.社子島環島與二重疏洪道自行車道

二重疏 洪道環狀自行車道全長24公里,穿過越堤道路進入公園區域,不同主題的河濱綠地,可以花上好多時間去探險、去體驗。 車道小檔案. 車道地圖 長度:社子島9公里 ... 於 heo.gov.taipei -

#50.請問從二重疏洪道怎騎到鶯歌呢 - Mobile01

星期天1/20小弟從石牌想騎到鶯歌吃阿婆壽司,結果在二重疏洪道這迷路了,若想騎單車道到鶯歌要怎騎呢煩請告知ps: ... 其實沒那麼複雜,請將台北腳踏車道地圖攤開, 於 www.mobile01.com -

#51.二重疏洪道有什麼熱門景觀?

二重疏 洪道河濱公園是台北縣最大的河濱運動公園,有疏洪中央公園、疏洪追風公園、路燈河濱公園等十九座,每座河濱公園最大的共同特色就是都擁有一大片的綠色草地,且都有著 ... 於 jobyu0103.pixnet.net -

#52.新北市二重疏洪道

台灣旅遊景點 · 新北市旅遊景點地圖; 三重區; 二重疏洪道. 1 / 1. 新北市二重疏洪道. 位於新北市三重區的二重疏洪道,原為石門水庫洩洪所使用的疏洪道,近年經過新北市 ... 於 crunew.cru.com.tw -

#53.二重疏洪道河濱公園 - 重新橋觀光市集

二重疏洪道河濱公園為佔地八百甲的綠地,原是洪水宣洩區的二重疏洪道,. 經整治後,搖身一變成為大臺北都會區內最大的城市公園。 在這廣袤的草原綠地上,擁有全臺最長 ... 於 rb-fair.webnode.tw -

#54.運動休閒公園

在民國七十幾年時,因二重疏洪道內疏於管理,成為農民佔墾、垃圾滿山、廢土任意 ... 十年7月二重疏洪道河濱公園正式啟用,至九十二年開發完成的疏洪中央公園、疏洪追風 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#55.二重疏洪道運動公園 - 台灣商業櫃台

二重疏洪道河濱公園為佔地八百甲的綠地,原是洪水宣洩區的二重疏洪道,. 經整治後,搖身一變成為大臺北都會區內最大的城市公園。 在這廣袤的草原綠地上,擁有全 ... 於 bizdatatw.com -

#56.台北縣二重疏洪道腳踏車道系統- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 台北縣二重疏洪道腳踏車道系統. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 瀏覽次數:2,474 次. 於 www.google.com -

#57.新北大都會公園/二重疏洪道河濱公園|世界最大全齡共融性堤 ...

新北大都會公園的前身只是河川地疏洪道,不過現在經整治後,搖身一變成為全臺最大的河濱公園。這裏佔地很大,面積是大安森林公園的20幾倍大! 於 travel.yam.com -

#58.二重疏洪道公园_百度百科

二重疏洪道 公园. 播报 编辑 锁定 讨论 上传视频 特型编辑. 本区域起于三重重新大桥0公里处,经三重、芦洲、新庄、五股段再接重阳大桥以迄重新大桥19公里处、其中包括疏 ... 於 baike.baidu.com -

#59.怎樣搭巴士或地鐵去三重區的二重疏洪道親水公園? - Moovit

在地圖上查看二重疏洪道親水公園、三重區 · 在三重區, 怎樣搭公共交通去二重疏洪道親水公園 · 搭巴士怎麼去二重疏洪道親水公園? · 搭地鐵怎麼去二重疏洪道 ... 於 moovitapp.com -

#60.查詢關聯標籤: 二重疏洪道地圖 - 教育學習補習資源網

二重疏洪道 棒壘球場不只一座,您要找的是:. 棒球場. 疏洪重新棒球場· 疏洪中山棒球場· 疏洪五股棒球場... [編輯] 地圖與交通資訊. [編輯] 地圖. [編輯] 交通資訊. 於 edu.mediatagtw.com -

#61.小白遊記(6) -二重疏洪道環狀鐵馬道 - 雙魚Sky 的部落格

日期:2010.02.24 地點:二重疏洪道的環狀自行車道里程:19.5km 天氣持續豔陽高飆 ... 二重疏洪道河濱公園是台北縣最大的河濱運動公園,有疏洪中央公園, 於 yska2.pixnet.net -

#62.二重疏洪道 - 玩樂天下

中央路橋二重疏洪道我住在土城想騎車到淡水聽說騎二重疏洪道很快就到淡水怎麼騎呢?*越詳細越好*感謝^.^ 若住在金城路或其. 於 xmasp10234.pixnet.net -

#63.[新北自行車道] 二重環狀自行車道適合親子的輕鬆騎單車小旅行

安妮的天空 · 1、搭乘三重客運經台北大橋至三重,接成功路轉二重疏洪道,即可到二重疏洪道河濱公園。 · 2、聯營藍31、231、233、245、263、264、310、701、 ... 於 anniekoko.com -

#64.台北縣三重市‧二重疏洪道花海之旅 - 旅行的意義

【旅遊日期】03/16/2008【天氣概況】多雲時陰【推薦指數】【地理位置】台北縣三重市中山橋至重新橋間(地圖) 從小就在三重長大,對二重疏洪道的印象一直停留在髒 ... 於 sunrise129.pixnet.net -

#65.二重疏洪道荷花公園與波斯菊by 冬烘居 - 旅聯網

台北行腳(從疏洪一路看波斯菊) 感謝大自然提供的資訊。不過還是著實找了一會兒。如果從三重往五股(縣道108),過了河堤之後,應該左轉,繼續沿著河堤邊 ... 於 www.waytogo.cc -

#66.新北市大臺北都會公園﹞疏洪親水公園&幸福水漾公園騎車趣

今天要介紹的是位於二重疏洪道上擁有全台最長環狀自行車道,環繞一圈長約20 ... 個人建議若不知怎進入會比較順路,還是先查一下網路地圖會比較明確。 於 wilsonwu1974.pixnet.net -

#67.地圖新鮮事RiChi - 【地圖新鮮事】大臺北都會公園 - Facebook

#大臺北都會公園 就是大家常聽到的二重疏洪道綠化昇級版,總面積達424公頃,約16座大安森林公園,包含幸福水漾花園、越堤綠廊、狗狗運動場及遙控賽車場,透過河域管理的永 ... 於 m.facebook.com -

#68.二重環狀自行車道 - 探索台灣

寬闊廣大的疏洪道,是三重、五股、蘆洲及大臺北地區假日休閒運動的最佳地點,沿途有自行車出租,適宜全家一同親子同樂。 地址. 新北市蘆洲區疏洪道. 電話. 886-2- ... 於 go.liontravel.com -

#69.新北・二重環狀自行車道|都市中最豪華的一日遊!公園+花 ...

在新北市有這麼一條自行車道「二重環狀自行車道」,橫跨新北市三重、五股 ... 滾輪溜滑梯」這二項設施,更是吸引了眾人的目光,許多IG 爆紅或是臉書按 ... 於 tripmoment.com -

#70.二重環狀自行車道

關於二重疏洪道位於新北市三重區的二重疏洪道,原為石門水庫洩洪所使用的疏洪道,近年經過新北市政府的整建,目前為新北市境內最大的河濱公園,並規劃了多個充滿特色的 ... 於 map.hotel.com.tw -

#71.新北河濱自行車道:二重環狀線 - 朱式幸福

淡水河跟二重疏洪道將三重蘆洲地區劃成一個「離島」,眾多的高架橋橫跨在這個區域 ... 地上的標誌、路邊的地圖,這就是新北市二重環線河濱自行車道! 於 chu246.blogspot.com -

#72.二重疏洪道運動公園 - 工商筆記本

二重疏洪道 :騎摩托車約15分鐘是個很棒的地方沒有擁擠的人潮也不用特定 ... 詳情» · [新北三重]2018七公尺河堤溜滑梯啟用|大台北都會公園|三重水漾 ... 於 notebz.com -

#73.二重疏洪道的小確幸 - 阿正的捕風捉影

您是否留意過住家附近的河堤,其實也是不錯逛的好地方。今天要介紹的是位於新北二重疏洪道的風光。什麼是疏洪道呢? 二重疏洪道位於台北都會區,是條長約7.7公里, ... 於 seyo0516.pixnet.net -

#74.社子島環島與二重疏洪道自行車道 - 諸彼特開放資料閱讀網

景點- 觀光資訊資料庫@ 交通部觀光局. 名稱社子島環島與二重疏洪道自行車道的開放時間是開放空間, 電話是886-2-27258149. 社子島環島與二重疏洪道自行車道的地圖 ... 於 data.zhupiter.com -

#75.【二重疏洪道地圖】 @ 魔鬼甄與天使嘉:: 痞客邦::

趁著要去高雄前,把二重疏洪道的地圖奉上,祝各位也有個愉快的周末假期~這是在台北縣觀光遊憩網找到的地圖,但是上面沒標示波斯菊在那,補充標示如下圖:波斯菊的位置 ... 於 bajenny.com -

#76.淡水河二重疏洪道- 台灣即時影像監視器

水利署防災影像淡水河二重疏洪道氣溫20.8度. 新北市三重區. 水利署防災影像淡水河二重疏洪道氣溫20.8度. 影像來源:經濟部水利署. 加入到自訂清單 連線異常回報. 於 icam.tw -

#77.二重河濱公園 - 玩全台灣旅遊網

二重河濱公園為二重疏洪道沿線公園之一,位在五股鄉內的二重沼澤生態區,公園內擁有大片的翠綠草坪,適合進行直排輪、生態觀察、球類運動及放風箏等戶外休閒活動。 交通 ... 於 okgo.tw -

#78.新北市蘆洲區二重環狀自行車道(上) - Joy and Tom

興工期間,因須遷村拆房而引起當地百姓抗爭,新聞曾喧騰一時。 二重疏洪道前後歷經三期工程,至民國八十五年(1996 年)才全部完工,解決了淡水河 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#79.二重疏洪道公園

二重疏 洪道河濱公園是新北市最大的河濱運動公園,綠草如茵的高灘地,闢建了許多運動場及休憩據點,期間揮汗運動的人群,以及全家出遊的和樂畫面,就是騎乘在本區環狀 ... 於 www.metamodernist.me -

#80.水上運動-公開水域新北市大都會公園微風運河 - 110年全國運動會

1.國道1號:由三重交流道下→接成功路→轉二重疏洪道,即可到二重疏洪道河濱公園。 2.國道3號:中和交流道→64號東西向快速道路→五股一出口→1號越堤道→疏洪一路. 於 sport110ntpc.com -

#81.2.社子島環島與二重疏洪道自行車道大地圖.png

社子島環島與二重疏洪道自行車道大地圖.png. 2.社子島環島與二重疏洪道自行車道大地圖.png. x0. 於 taipeigardenmall.pixnet.net -

#82.新北大都會公園(二重疏洪道河濱公園)交通捷運|停車場 - 台灣景點

景點名稱, 新北大都會公園(二重疏洪道河濱公園). 景點類型, 公園. 環境圖片, 幸運草地景溜滑梯攝影:娥 (點擊圖片查看大圖). 於 jingdianwa.com -

#83.二重疏洪道出口堰親水環境再造計畫 - 水環境建設行政透明專屬 ...

408281臺中市南屯區黎明路2段501號/電話:(04)2250-1250,(04)2250-1499/傳真:(04)2250-1628; 臺北辦公區: 臺北辦公區地圖(另開視窗) 106242臺北市大安區信義路3 ... 於 flwe.wra.gov.tw -

#84.滿池荷花粉嫩盛開!三重「疏洪荷花公園」一片清香

位於二重疏洪道的疏洪荷花公園是新北市民就近賞荷花的好去處,放眼望去疏洪 ... 荷花, 賞花, 三重, 親子旅遊, 新北市旅遊, 蘇菲的玩樂地圖, 達人旅遊, ) 於 travel.ettoday.net -

#85.良田變沼澤 - 地圖會說話

這些地方本來是生產力很高的良田。 為了解決五股、蘆洲、三重經常淹水的問題,到了1980 年代,政府推動二重疏洪道計畫 ... 於 mapstalk.blogspot.com -

#86.二重疏洪道 - 中文百科知識

二重疏洪道 位於台灣台北都會區,是條長約7公里,寬450米,面積達324公頃的排洪道,左右堤岸與台北縣的五股鄉、新莊市、三重市、蘆洲市相鄰,為大台北防洪計畫之一環。 於 www.easyatm.com.tw -

#87.免費活動 二重疏洪道/新北大都會公園記事共學

有人稱三重蘆洲為三蘆島,現今從地圖看來好像如此,但是二重疏洪道/新北大都會公園過去並非自然河道,而是為疏洪而建,當中有許多血淚的故事.......造就我們今日環保、 ... 於 www.accupass.com -

#88.【新北市】粼光淡水河:八里左岸自行車道~~ - 健行筆記

二重疏洪道 直到現仍是調整淡水河流量的重要緩衝區,但畢竟水患出現頻率不 ... 地圖上很清楚地將淡水河左岸自行車道的位置給標示了出來,畢竟這樣子騎 ... 於 hiking.biji.co -

#89.新北大都會公園(二重疏洪道河濱公園) - 三重區- 新北市 - 旅 ...

關於大台北都會公園的演變. 二重疏洪道位於三重、五股、蘆洲、新莊間,全長為7.7公里,平均寬度450公尺, ... 於 www.travelking.com.tw -

#90.三重区二重疏洪道运动公园地图 - 旅游指南

周边景点地图 · 大同公园 · 广福宫 · 天元殿(台北市) · 重新橋観光市集 · 大甲妈祖三重圣凤宫. 於 z.mafengwo.cn -

#91.【新北大都會公園/二重疏洪道河濱公園】世界最大全齡共融性 ...

... 二重疏洪道河濱公園|世界最大全齡共融性堤坡樂園|獮猴溜滑梯瀑布滑草場交通方式|台北免費親子景點推薦新北大都會公園的前身只是河川地疏洪道, ... 於 bjsmile.tw -

#92.三重二重疏洪道重劃區_建案推薦分析+右岸、左岸房價+區域介紹

由於右岸的生活機能及雙線捷運交會的三重站,略勝於左岸,明顯在房價上會有差距,以目前的新建案房價,右岸勝左岸,單坪價差逾10萬元。 【二重疏洪道左岸重劃區】新建案 ... 於 m9ewq.pixnet.net -

#93.二重環狀自行車道@ 悠遊大台北 - 隨意窩

二重疏洪道 位於台北都會區,是條長約7.7公里,寬450~700公尺之間,面積約424公頃的排洪道,左右堤岸與新北市的五股區、新莊區、三重區、蘆洲區相鄰,為大台北防洪計劃 ... 於 blog.xuite.net -

#94.熊猴森樂園@新北大都會公園(幸運草地景溜滑梯+瀑布滑草場

地址:新北市三重區二重疏洪道; 電話:無; 營業時間:戶外不限,每月第二、四週的星期二休園(遇國定假日順延1日); 價位:免費; 停車場:有; 無線網路:無; 專頁 官網. 於 www.abic.com.tw -

#95.二重疏洪道疏洪十路到台一線的土地利用變遷作者

資料來源:改繪自Google 地圖及實察所得). 二、研究目的. 我們利用多個連續星期日的下午,進行此區域的休閒設施使用率調查,其研. 究目的有:. 1.瞭解二重疏洪道的 ... 於 www.shs.edu.tw -

#96.二重疏洪道腳踏車

今天的八里左岸~二重疏洪道自行車快樂行之行程:(全程:21. 08公頃,東側以三重都市計畫區為界教育部的官方網站,含單位介紹、政策措施、法令規章、學校 ... 於 ziolowezacisze.com.pl -

#97.二重疏洪道自行車租金 - iso 8601 - 痞客邦

8630 二重疏洪道自行車租金二重疏洪道自行車租金怎麼算各總車型租金一小時租一天各為多少?越詳細越好http://w. 於 sex1014013.pixnet.net -

#98.(北縣)-二重埔疏洪親水公園-第二回 - 叮咚的小天地

右邊那張,哎~還是沒看鏡頭,來個側臉照,. 算了!就這樣吧! 二重疏洪道地圖 ... 於 judy0226kimo.pixnet.net