佛學基礎課程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦法鼓文化編輯部寫的 普賢菩薩50問 可以從中找到所需的評價。

另外網站佛學基礎課程 - Google Books也說明:Title, 佛學基礎課程. Contributors, 趙國森, 志蓮淨苑. 文化部. Publisher, 志蓮淨苑文化部, 2007. ISBN, 9627714399, 9789627714392. Length, 120 pages.

佛光大學 未來與樂活產業學系 何振盛所指導 董定翰的 佛法樂活觀之研究—以阿彌陀佛為例 (2021),提出佛學基礎課程關鍵因素是什麼,來自於樂活、健康、永續、整合、療癒、身心靈、佛法、阿彌陀佛。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 教育學系 溫明麗、葉坤靈所指導 周仲賢的 孔孟荀創造性道德智慧及其德育方法之意涵 (2021),提出因為有 孔子、孟子、荀子、創造性道德智慧、道德教育的重點而找出了 佛學基礎課程的解答。

最後網站課程下載法脈研討---圖滇給千格西則補充:主分類名稱. 1, 佛學基礎. 2, 道次第與修心. 3, 量論. 4, 現觀. 5, 中觀. 6, 律論. 7, 俱舍. 8, 集資淨罪. 9, 其他 · 首頁 · 上師介紹 · 師長開示 · 最新消息 · 行事曆 ...

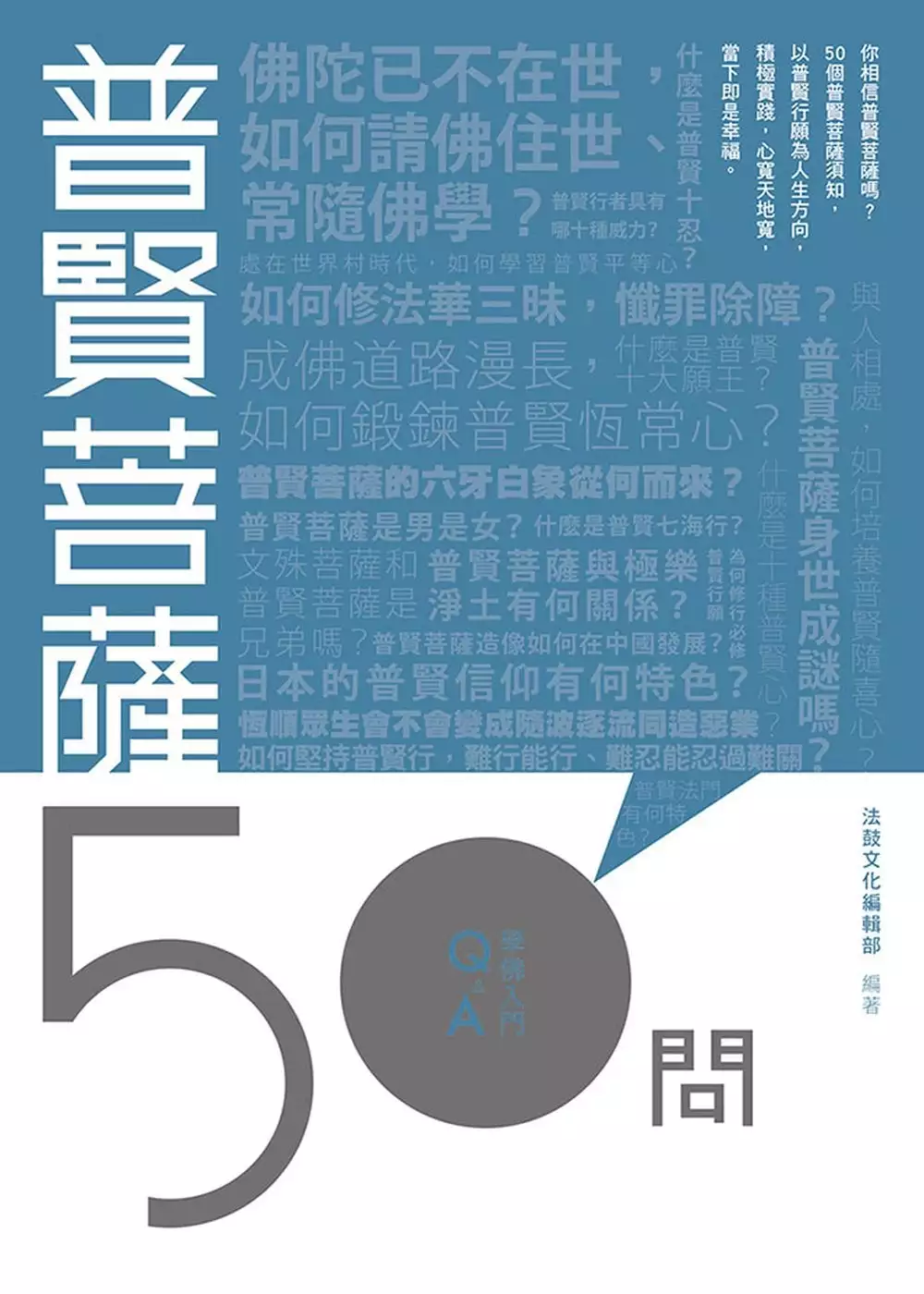

普賢菩薩50問

為了解決佛學基礎課程 的問題,作者法鼓文化編輯部 這樣論述:

「一者禮敬諸佛,二者稱讚如來……。」 跟著普賢菩薩,圓滿十大願,好願無盡、善緣無盡。 善財童子進入普賢菩薩不可思議境界,不禁讚嘆:「光光互攝,原來這就是如來的解脫境界!……該怎麼修持,才能達到呢?」 普賢菩薩對善財童子說:「如果要成就佛道,一定要修十種廣大願行:一者禮敬諸佛,二者稱讚如來……。」這段對話就是大眾熟知的《華嚴經‧入不思議解脫境界普賢行願品》。 普賢菩薩是整部《華嚴經》的靈魂人物。在經王《法華經》中,普賢菩薩則發願於五濁惡世守護《法華經》,佛陀因此讚歎說:「我也發願要守護稱念普賢名號的人,讓所有修持普賢行的人都能平安健康幸福。」而〈普賢

警眾偈〉「是日已過,命亦隨減……」的唱誦,更是佛門每日的必修功課。 普賢菩薩是修證最接近佛果的菩薩,讓我們跟著普賢願王,把握每個修行當下,累積成佛資糧,圓滿眾善萬行。 ●諸佛菩薩皆發大願,為何特尊普賢菩薩為普賢願王? 相較於阿彌陀佛的四十八願、藥師佛的十二大願,普賢菩薩僅提出十個大願,為什麼卻被尊稱為「普賢願王」呢?原因正在於「普」字,普是「一即一切、一切即一」的華嚴玄境,「普賢十大願」並非字面上的意義,而是包含重重無盡的廣大願海。 《華嚴經》裡,普賢菩薩說他從發菩提心以來,沒有一念不是依教奉行,沒有一念是生瞋害心,沒有一念是計較分別,沒有一念是遠離菩提心,沒有一念是在

生死海中起疲厭心、懶惰心、障礙心、迷惑心,只是一心專注在菩提心上。 他告訴善財童子,唯有「虛空界盡,眾生界盡,眾生業盡,眾生煩惱盡」,普賢行願才能圓滿。然而,虛空如何能盡?眾生的煩惱如何斷盡?普賢願王可說沒有窮盡的一天。 ●每一剎那的修行,千里之行始於足下 雖然《華嚴經》常用無盡、無量、無邊等,來凸顯重重無盡的普賢願海,彷彿菩薩道怎麼走也走不完,然而千里之行始於足下,普賢菩薩在〈普賢行願品〉裡便告訴我們:「以一剎那諸未來,我入未來一切劫」。 在極短的一剎那中,即含有無量的過去現在未來,所以只要懂得把握任何一個剎那好好修行,便能契入普賢萬行,儲備成佛的資糧。 ●扮演

好自己的角色 普賢行願就像蝴蝶效應一樣,看似起了一念心,影響的卻是整個法界;也可以說,一切法其實是依賴種種條件而生起的存在,沒有人是個別存在的自我。即使我們只是做了一件很小的善事,善行亦能如漣漪般,擴大影響到全世界。 以普賢行看待自己的生命,行住坐臥的每個行為,將會有嶄新的意義。選擇所吃的每一餐,走的每一條路,都不再只是吃飯睡覺過日子而已,而是充滿著覺性,充滿著願力與希望,帶有無邊的影響力。當下的一念,鋪展開來的就是普賢菩薩「一身周遍十方身」的自在無礙。

佛學基礎課程進入發燒排行的影片

20190325 奇蹟課程精讀班-道德經 x 奇蹟課程

《奇蹟課程》(A Course in Miracles)簡介:《奇蹟課程》是一門讓心靈獲得平安的課程,四十年來在西方國家已有無數人受惠,讓我們在人際關係上活出「寬恕」、放下判斷、化解小我的攻擊與防衛。《奇蹟課程》提供了正文、學員練習手冊及教師指南三部分,學員練習手冊是365天的練習,由淺入深每天一步一步去學習放下我們固有的觀念,重新審視眼前的世界,學習寬恕與臣服,從而顯化奇蹟,讓我們獲得超乎想像的平安。

《奇蹟課程》內講述的宇宙觀、時間觀、心理架構都非常完善,為我個人來說,課程引領我們到達心靈最核心處去清除我們的恐懼,看清自己的小我如何營造眼前之境象,讓我們認清自己與他人神聖的本質,重新體認我們的完整與一體性,讓我們的思維模式從恐懼去到愛。

靈性教練・奇蹟課程(Spiritual Coach)

一年課程讓我們先處理情緒,療癒自己,獲得內在平安,再療癒別人,循序漸進了解整個靈性架構,一起踏上覺醒之路,活出喜悅人生。

主要以《奇蹟課程》作為基礎(大概40%),輔以其他靈性教導,如Eckhart Tolle《當下的力量》、Adyashanti 的非二元教導、Byron Katie的一念之轉、老子道德經、賽斯資料、零極限、古印度自我探詢(self-enquiry)、佛學、靜心技巧。

課程詳情:http://www.hypnohealinghk.com/acim

請Like Facebook Page以獲更多資訊: www.facebook.com/nowmichelle

個人Facebook: www.facebook.com/hypnotse

YouTube頻道: www.youtube.com/c/michelletsehypnohealinghk

Facebook 群組: www.facebook.com/groups/NowhereNowHere

佛法樂活觀之研究—以阿彌陀佛為例

為了解決佛學基礎課程 的問題,作者董定翰 這樣論述:

「LOHAS/樂活」為當代社會學家的新創名詞,也是現今全球流行文化泛用的通俗語彙;是於當前世界現代主義發展過盛的反省,亦是對二元對立思想與文化的療癒及整合。筆者欲探索佛法樂活觀,乃是基於爬梳佛教經典,發現有諸多體現樂活思維的觀點,舉凡棄惡修善、轉凡成聖、破迷開悟、離苦得樂、斷煩惱(迷惑)與證菩提(覺悟)等教育理念,甚至於佛法所詮釋的健康觀、哲學觀與生命觀皆亦如是。顯見釋迦牟尼佛早已將健康與永續的生活型態(Lifestyles of Health and Sustainability/LOHAS)視為教育的重要目標。 「Amitābha/阿彌陀佛」為佛法最廣為人知的通俗語彙,是佛教淨土信

仰的主尊如來,亦是淨土法門理論的主要核心。本研究使用「文獻分析法」實行主題探討,在佛法領域鎖定「阿彌陀佛」名號之哲理,試予挖掘其樂活觀,並從中精煉其哲理所蘊含的樂活理論。期望透過佛法與樂活整合性的詮釋,一者,解構佛法樂活觀的理論形貌,令當前理論基礎尚且不足的樂活學,在理論發展上能有更多樣本研討,使之更加完善。二者,搭建佛法與樂活之間的橋樑,開拓兩者於現代社會互助推展之機會與可行性,幫助道德趨下的現代世界,朝樂活更加邁進。

孔孟荀創造性道德智慧及其德育方法之意涵

為了解決佛學基礎課程 的問題,作者周仲賢 這樣論述:

本論文主要運用詮釋學方法,從《論語》、《孟子》、《荀子》等主要經典,探究先秦儒家孔子、孟子、荀子之思想中,「創造性道德智慧」之根源、內涵及培育方法。 孔子認為人能自覺向善,並能圓熟地、靈活地實踐道德核心價值,其根據在「心」;孟子主張道德價值與意識內在於「心」,且道德法則是由「心」自覺反省而感知創發;荀子則認為人透過「心」的認識與思考,能正確地掌握道德原則並辨識所處境遇,自主地促使道德知識與規範的合理應用。因此,三家皆認為行善的修養工夫在「心」上做,並據此使「心」發用「創造性道德智慧」。 「創造性道德智慧」的重要內涵首先包括「善」的原則與價值:孔子將「仁」作為道德的核心價值,有「愛人」之意

,並透過「仁」的自覺以「成己成人」;孟子指出人皆有「不忍人之心」,能省察覺知以創制「仁」、「義」、「禮」、「智」之道德智慧創發的原則;荀子則以「禮」作為人良好適當關係的準則及生活言行的規範。 其次,「創造性道德智慧」以「靈活應變」為其特質,具備「義」與「權」之能力。「義」是達成「仁」的方法,也蘊含「仁」的蘊義,其作為一種「理性的要求」,但更具「時宜」之意。「義」要求人能根據當前具體的、特定的情境或關係,判斷與選擇應當而適切的作為。而「義」的表現又合於「時中」,不執著任何道德規範或行動策略,「審時度勢」再採取恰當的辦法,並於行動上拿捏分寸、恰如其分,避免不足或過度。 「權」則是能對複雜的實際

情況予以考量,能深切透徹地掌握道德原理所含精密的意義,在各種處遇中,掌握時勢與變化,詮釋且推論所領會的蘊義,識別輕重緩急,並多方而整全地思考衡酌,以恰如其分、應當適切地評價、判斷、回應及行動,展現道德價值與原則的創發與變通。 就培養「創造性道德智慧」的方法而言,孔、孟、荀三家皆相當重視「實踐」,學習於具體情境下斟酌損益,考慮人際關係與需求及環境差異,熨貼實際處遇而選擇適當的方式傳達與實現「善」,並同時「養成習慣」以培養穩定的品格或氣質,如具道德智慧者一樣知覺及行動。「效法楷模」則藉由道德智慧楷模所示觀念、感受、行為、品格等,引發學生認同、接納及模仿,且典範更是指出方向,成為激勵的模範。 其

他的重要方法包括:學習邏輯性、統合性、批判性、開放性、多元性等「理性思考」,並能推論、質疑與類比;學習「內省自覺」,真誠面對錯誤而確實修正,並覺察「心」的道德意識與法則,建立道德主體性,並常保對情境與人際的敏銳及覺知,以隨時因應;學習並正確認知與掌握道德原則及知識,作為抉擇與行動的指引;「運用問答」引導、促發不同議題的探究、分析與論證。此外,教師須知覺、掌握與組織課堂教學的特質,並符合教學目的與期望且顧及每個學生特質,使用不同教學方式,增進培養創造性道德智慧之效。

佛學基礎課程的網路口碑排行榜

-

#1.民俗文化系列-佛學認證 - 臺灣明逸教育發展組織

本認證體系主要目的在於透過教育推廣宗教文化,在佛學文化的部分基礎入門認證將 ... 適合導入課程:通識課程、鄉土文化課程、宗教或倫理道德相關課程。 於 twmie.org -

#2.線上基礎佛學課程~【佛法入門】

Dharma Land · Multimedia · Publications · Calendar · About Us · Home › Dharma Land › 線上基礎佛學課程~【佛法入門】 ... 於 www.ddmbasf.org -

#3.佛學基礎課程 - Google Books

Title, 佛學基礎課程. Contributors, 趙國森, 志蓮淨苑. 文化部. Publisher, 志蓮淨苑文化部, 2007. ISBN, 9627714399, 9789627714392. Length, 120 pages. 於 books.google.com -

#4.課程下載法脈研討---圖滇給千格西

主分類名稱. 1, 佛學基礎. 2, 道次第與修心. 3, 量論. 4, 現觀. 5, 中觀. 6, 律論. 7, 俱舍. 8, 集資淨罪. 9, 其他 · 首頁 · 上師介紹 · 師長開示 · 最新消息 · 行事曆 ... 於 geshetg.org -

#5.【佛學】經論導讀課程——《十住毘婆沙論》導讀 - 東蓮覺苑

課程 簡介. 課程為「大乘空有二宗經論精選課程」延伸的課程,教學對象為曾修讀「大乘空有二宗經論精選課程」的同學及有基礎佛學知識的人士。 第二屆經論導讀主攝《十住 ... 於 www.tlky.org -

#6.「安省佛教法相学会」举办免费佛学基础班课程 - 大中资讯网

第17届佛学基础班本年度开课日期为2015年10月18日,逢星期日上午11时至12时30分,在该会位於北约克的会址上课,整个课程为期约九个月,以广东话授课,普通话即时传译。欢迎 ... 於 chinesenewsgroup.com -

#7.站內文章- 佛學課程 - 達賴喇嘛西藏宗教基金會

達賴喇嘛西藏宗教基金會新任佛學導師-拉然巴格西丹增南卓仁波切已於2022年8月1日正式就任,佛學班除了有計畫性地開設五部大論之高階課程,並將在佛學基礎-心類學、境與有 ... 於 www.tibet.org.tw -

#8.花絮報導| 水源區民活動中心佛學講座探討俱舍論奠定佛學基礎

《俱舍論》具名《阿毘達磨俱舍論》,是進入大乘法相唯識階梯的根本核心概念。課程中,智揚法師首先介紹論題,梵語「阿毘」其義是「對」,達磨是「法」,俱舍 ... 於 www.tys.org.tw -

#9.靈鷲山教育網

靈鷲山四期教育--阿含期基礎課程《皈依三寶》-皈依預告(1). 1:20 ... 於 edu.ljm.org.tw -

#10.中台五明菩薩學院第一期台語基礎佛學班結業頒證

為使本山常住法師佛學課程更臻完備,中台五明菩薩學院特針對65歲以上法師開設「台語基礎佛學班」,讓年長法師在熟悉的語言環境中,持續精進學習,堅固佛法正見,深化 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#11.「佈達園」兒童佛學課程教學設計與教具概介 - 香光尼僧團

因此,於. 民國89 年設立「佈達園」( Buddha. Garden),以佛陀智慧作為伴隨孩子們成. 長的園地,奠定兒童佛學教育的基礎。 二、發展歷程. 養慧學苑,其名取自「培養慈悲 ... 於 www.gaya.org.tw -

#12.佛学基础– 克切拉 - Kechara

适合刚入门的学子的课程,内容涵盖佛学基本原则,冥想和修行,帮助初学者踏上通往幸福之路的修行之旅。 通过讨论和实践练习,你将掌握在生命里创造改变契机的基本 ... 於 www.kechara.com -

#13.佛學初級班(經典導讀) - 佛光山

佛學 初級班(經典導讀) ... 上課內容:以佛法的智慧頓悟啟發,過一個自在的人生。 學制一期八堂課,上課時間為晚上7:30~9:20,課程中不接受旁聽。 學員請憑佛光卡報到。 未有 ... 於 www.fgs.org.tw -

#14.每月佛學課程 - 社團法人中華大寂靜學會

每月佛學課程 · 大寂靜精舍一日禪 · 大寂靜精舍法會 · 大寂靜精舍一日禪及法會總表 · 香港大寂靜學會弘法及共修 · 湛然寺天台止觀 · 貢噶寺二日禪及禪七 · 淨土院維摩詰經 · 慈明寺 ... 於 www.muchcalm.com.tw -

#15.殊利台北吉林佛學中心6月份法訊 - 喇嘛網

日期:2014/05/22 11:14 NPO. 殊利台北吉林佛學中心103年6月份 法訊 佛學基礎課程. 「遙呼上師祈請文」共修. 唐卡繪畫教學 6/02(一)19:30 - 21:30 佛學基礎課程(耶喜 ... 於 www.lama.com.tw -

#16.香港普明佛學會佛學基礎班

2023年度佛學基礎班 (第三十五屆). 你希望籍著佛學改變你的人生嗎? 你祈求掌握自己的生命嗎? 你知道學佛可以令你有優質的生活嗎? 入世、避世、積極、消極、慈悲… 於 www.poming.org -

#17.基礎禪修- 新竹道場.佛教寺院-- 佛學課程 - 善法學處

佛學課程 -基礎禪修 ; 科目:, 《釋禪波羅蜜次第法門》 ; 課程簡介:, 共十卷,收於大正藏第四十六冊。隋代智顗大師口述,法慎記錄為三十卷,其後章安灌頂,再加以刪定編整成 ... 於 www.kusala.tw -

#18.1. 請問什麽是佛教網絡佛學課程?

沒有佛學基礎、學歷者皆可報讀佛教網絡佛學課程。只須具備以下條件: • 需有個人的電郵賬號 • 通曉中文基本的聽、讀、寫能力 • 通曉基本操作電腦及網絡的能力 於 elearning.mbi.edu.my -

#19.「嘉義講堂」基礎佛學研習心得 - 千佛山全球資訊網

千佛山嘉義講堂有鑒於以往在佛學課程授課及時間的安排,間或有中斷之憾;又因部份新加入居士自認為對佛學基礎不夠,無法進入目前所開如唯識學、大智度論等課程。 於 www.chiefsun.org.tw -

#20.禪修課程

課程 內容: 教授四威儀、慈悲觀、十二因緣、六波羅蜜(布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧)、四攝法、普賢十大願等基礎佛學。 高級禪修班. 課程內容: 教授《佛說八大人覺 ... 於 www.cthouston.org -

#21.「安省佛教法相学会」佛学基础课程及佛学进修班联合结业典礼

之后并邀请两位结业学员代表向学会及各导师致谢、畅谈一年来学佛感受,真情溢于言表。 IMG_0156 (2).jpg. 图片说明:安省佛教法相学会免费佛学基础课程及 ... 於 easyca.ca -

#22.免費佛學進修班課程下月開課 - 明報

「安省佛教法相學會」即將舉辦本年度第16屆免費佛學進修班課程。 ... 潘雪芬稱:佛學班至今已有1,400多名學員,其中很多學員在修畢「佛學基礎課程」 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#23.中國醫藥大學課程查詢系統

佛學 概論. 科目英文名稱Course Title (English). Introduction to buddhism ... 能力,並對宗教有正確且理性的認知,而不產生迷亂的信仰,奠定人生正確信念的基礎。 於 web1.cmu.edu.tw -

#24.佛学远程教学课程

此远程教学课程(E-Learning) 乃专注于佛学基础的学习,申请人佛学基础的多寡,以及对巴利语的掌握程度,将不构成入取的先决条件。 申请人如果熟悉印度历史及印度宗教 ... 於 ibc.ac.th -

#25.佛學課程

觀音法門佛學講座|2大層面完整修行. 聖嚴法師有聲書/聖嚴法師經典 ... 佛學基礎課程(第二十四屆). ... 最新講座:般若唯識課程系列之《大乘廣五蘊論》張漢釗老師主講. 於 212.86.109.185 -

#26.東海課程-中國文學系佛學概論(劉榮賢老師1091-0042)

教育目標. 本課程之目的主要在使學生認識佛教中基本的學術及理論部份,做為將來繼續研究佛學的基礎。本課程的另一目標則在於利用佛教在人生修養及解脫煩惱方面的作為薰 ... 於 course.thu.edu.tw -

#27.廣論研討班-學制簡介 - 福智佛教基金會

一)一輪班:佛學基礎課程的正確建立,並培養好樂歡喜的學習心。 (二)增上班:佛學概念進階與實踐。 (三)善行班:引導學員在生活中實踐佛法,並透由每天反省檢討、 ... 於 buddhism.blisswisdom.org -

#28.没有佛学基础的禅修是空中楼阁_觉树下 - 博客

有些课程就是把佛法的一些实修内容改头换面,加上一些现代的包装元素和理念,就成了一门“所向披靡”的企业管理技术课程。 在和这些授课导师深入交流以后, ... 於 blog.sina.com.cn -

#29.新佛學.新密學.新科學課程DVD - 三聖法門

1, 新佛學課程1-佛教的歷史與佛經四次結集, – ... 新佛學課程10-大佛頂首楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章 ... 20, 新佛學課程20-禪-學佛基礎與成佛之道, 500. 於 newbuddhism.org.tw -

#30.111-春季班212A01-佛學經論的心靈智慧 - 新北市新中和社區大學

學員不論是否具有佛學基礎皆適合,上課均會以深入淺出、循序漸進、教學相長的精神,一起引領大眾學習成長。 ... 課程討論參與度或心得回饋報告。 於 newchungho.twcc.org.tw -

#31.印證佛學講座探佛教論藏文獻入哲學課程 - 慈濟

Patil教授並分別以印度哲學六系統、正見、學派文本傳統及去殖民化論述框架,而這框架通常以歷史為基礎,是理解印度令人眼花撩亂且漫長的哲學史有用方式。 於 tw.tzuchi.org -

#32.課程資訊 - 華梵大學佛教藝術學系

標題, 佛學基礎模組. 內容, 462_93d8995b.jpg ▻回模組簡介. 檔案下載. 超連結. 張貼人, 楊先生. 最後修改時間, 2021-05-06 PM 11:59 ... 於 bu.hfu.edu.tw -

#33.所有課程 - 明覺學佛

初接觸佛法者,應該先學習一些佛法的基本概念,以作為認識佛法的基礎。梁隱盦、葉文意居士合著的《佛學十八講》,正是一本適合初學者閱讀的入門書籍。 於 elearning.buddhistdoor.org -

#34.「安省佛教法相學會」 佛學基礎課程及佛學進修班結業典禮

席間,法相學會副會長陳素娥居士透露,新一屆的佛學進修班及佛學基礎課程已開始招生,並將分別於9月11日及10月16日在北約克區會址開課,時間是逢星期日 ... 於 todaycommercialnews.com -

#35.無題

帶安來上師佛學課程10 四大五蘊 · 帶安來上師佛學課程9 人生難得 · 帶安來上師佛學課程8 古七佛佛前佛 · 帶安來上師佛學課程7 藥師殿藥師七佛 · 帶安來上師佛學課程6 娑婆三聖. 於 m.youtube.com -

#36.空中佛學精進班- 線上學習 - 奈普敦智慧平台

空中佛學精進班. ... 歡迎進入奈普敦線上學習平台,在這裡我們有多元的線上課程與線上讀書會與大家分享,你可以先註冊成 ... 學佛的基礎,人人務必要打好堅固的基礎。 於 www.neptune-it.com -

#37.在家居士如何學佛 - 台灣噶舉佛學院

因為在家人程度不一致,聽法吸收的重點不同,假如弘法者不加以區分,內容上,在家人則容易混淆。有些連佛法都不知道,有些人根本就沒有佛法基礎觀念,一下子就要聽高深的 ... 於 www.kagyu.org.tw -

#38.東禪佛教學院線上佛學課防疫在居心行萬里 - 人間通訊社

在佛光山首創線上佛學教育課程的覺誠法師也捎來另一個勇敢創新,就是計畫 ... 感恩這期課程讓她從一個對佛教不甚瞭解的佛教徒,成為一個對佛教有基礎 ... 於 www.lnanews.com -

#39.禪修及佛學課程

禪修及佛學課程. 課程簡介. 佛寶寺秉持中台山宗風,禪修、教理兼具,以佛法的禪定與智慧,教導現代人將佛法落實在日常生活中。 ... 靜坐方法及基礎佛學. 20 classes. 於 www.buddhajewel.org -

#40.「安省佛教法相學會」佛學基礎課程及佛學進修班聯合結業典禮

安省佛教法相學會日前舉行第十七屆佛學基礎課程及第十五屆佛學進修班聯合結業典禮及素食晚宴,結業學員約共七十人,當中不少兼得勤學獎,由該會潘雪芬 ... 於 yorkregiontimes.ca -

#41.佛學課程 - 艋舺龍山寺--板橋文化廣場

班別 課程 開課 星期 時段 講師 K03 梵唄教學(實體課程,無線上課程) 112/5/5 五 下午 自性法師 K04 新‑華嚴演義 112/5/4 四 晚上 理群法師 K05 新‑人生最重要的一件事:問佛陀 111/5/8 一 下午 禪松法師 於 www.lungshan.org.tw -

#42.佛教學系Q&A

無佛學基礎者亦可申請。本系的大學部課程之設計是從基礎教起,因此若想就讀碩士班者,亦可下俢大學部的課程,提升自己的佛學基礎。但是博士班的課程較深,建議要有有 ... 於 buddhist.fgu.edu.tw -

#43.菩提禅修念佛班:认识佛法、掌握念佛方法的基础佛学课程

菩提禅修的基础课程; 认识佛法、掌握念佛要领最关键的菩提禅修课程. 适合人群:. 想了解因果、命运概念的人; 想要掌握念佛基本方法的人; 希望通过念佛净化身心、改变 ... 於 www.puti.org -

#44.佛教公开课- 佛法视频在线观看_佛学入门讲座_学佛基础课程

佛教公开课提供佛法视频在线观看、佛学入门讲座、学佛基础课程和佛教纪录片下载等,观看网址:https://www.fojiaotv.net. 於 www.fojiaotv.net -

#45.佛教藝術與文化證書課程 - 慈山寺

完成課程後,學員應具備中國佛教藝術和藝術欣賞的基礎知識,以及. 基本的佛學概念;能自行搜集相關的藝術與文化資料;並獨立闡述及討論佛教造像的. 風格、 ... 於 www.tszshan.org -

#46.佛學初階班第一學期心得分享 - DDMBALA

這一學期的課程主要是讓我們能對佛法有基礎的概念,並認識法鼓山的精神、理念。法師大概知道了我們對於每周上課及三年課程的感受,所以一開始就給我們打了 ... 於 www.ddmbala.org -

#47.111-2_基礎佛學日文(II)的摘要 - 法鼓文理學院

其間也可能納入佛教歌曲或經文教唱。本課程為佛學日文基礎班2而開設,希望在較輕鬆愉快的學習氛圍下,能夠有效率地學好佛學基礎日文。 於 moodle2.dila.edu.tw -

#48.最新【佛學班】上課一覽表 - 心靈環保學習網

在聖嚴書院佛學班,您可以循序漸進的學習基礎的佛法知見, 並能夠在生活中實踐,成為解行並優的菩薩行者。 |課程說明| 為期三學年,分上、下學期制,每期十六週。 於 www.dharmaschool.com -

#49.佛學課程MP3下載 - 中道佛學苑

本站為宣揚佛法用,僅放置音檔訊息。使用http連線,部份瀏覽器會出現不安全性連結訊息。未來會持續改進以減少不必要的訊息,敬請安心點選。 ; 《道前基礎.聞法趣入.歸敬 ... 於 middlepath.tw -

#50.永和青年佛學營薰習梵唄修心 - 人間福報

永和學舍住持妙宥法師為青年量身打造的佛學營,課程規畫循序漸進,解行並重,不僅幫助青年佛子,奠定紮實的佛學基礎,更是為佛教培育未來佛門龍象。 於 www.merit-times.com -

#51.网上佛學基礎課程及進修班 - 加拿大新闻

网上佛學基礎課程及進修班 ; 活动时间:: 2022年9月11日- 2023年7月30日11:00-16:00 ; 开始时间:: 2022-09-11 11:00 ; 结束时间:: 2023-07-30 16:00 ; 相关 ... 於 info.51.ca -

#52.2022年「安寧緩和靈性關懷培訓課程」《進階-台北場》

主辦單位:財團法人佛教蓮花基金會合辦單位:台灣安寧照顧協會、台灣臨床佛學研究 ... 本課程符合「安寧乙類醫護教育訓練基礎課程」,以及「安寧靈性關懷人員培訓與 ... 於 www.lotus.org.tw -

#53.美國智悲講修菩提學會開設佛學課程 - Yahoo奇摩新聞

美國智悲講修菩提學會課程包括預科系基礎課程:「大圓滿前行」、淨土的五經一論以及「藏傳淨土法」、「入菩薩行論」。正科系包括:密法班、菩提研究 ... 於 tw.yahoo.com -

#54.佛学| 法鼓山新加坡护法会

学佛第一课:「快乐学佛人」是一个很好的入门课程。 课程不分年龄、性别、族群,无论是不是佛教徒,邀请对佛教感到好奇、想要认识佛教、体验佛法的您,一起来参加。 於 ddsingapore.org -

#55.佛學經論的心靈智慧 - 新北市社區大學聯合資訊網

課程 簡介, 選讀一些代表性的佛學經論【本學期續以《楞嚴經》】為文本,以平常人所能 ... 學員不論是否具有佛學基礎皆適合,上課均會以深入淺出、循序漸進、教學相長的 ... 於 cci.ntpc.edu.tw -

#56.佛学基础

佛学基础课程 为期4周,以简单的课程,向你介绍佛学基本原则,冥想,祈祷和修行,以帮助你开始通往幸福之路的修行之旅。 通过讨论和实践练习,你将掌握你期待已久的改变 ... 於 www.kecharaforestretreat.com -

#57.佛學導師-拉然巴格西丹增南卓仁波切>《現觀莊嚴論》《心類 ...

達賴喇嘛西藏宗教基金會佛學班線上報名| 佛學導師-拉然巴格西丹增南卓仁波切>《現觀莊嚴論》《心類學》《藏語文基礎課程》 ,藏密網-漢傳.藏傳.南傳. 於 www.edupro.org -

#58.105 佛學經論的心靈智慧 - 新中和社區大學

延續上學期部分課程《高僧略傳》講義和《唯識二十頌》的學習,本學期新開佛學基礎的印順導師著作《學佛三要》為文本,讓學人藉由思惟修的方法,明白佛法的 ... 於 www.newchungho.org.tw -

#59.課程介紹– dhalbi - 佛教法相學會

最新講座:般若唯識課程系列之《法苑義林章唯識章》張漢釗老師主講 ... 「佛學選講」這純網上弘法系列自2021年六月推出以來,很感謝得到各位講者的支持,提供題材廣泛 ... 於 www.dhalbi.org -

#60.基礎課程|

格西格桑嘉措(或被他的弟子尊稱為「格西拉」)設計了三種特殊的精神修行課程來為我們在現今世界上提供有系統地學習和練習噶當佛法,分別是:普及課程( GP )、基礎 ... 於 meditationtw.org -

#61.免费佛学基础课程10月14日将开课

查询有关佛学课程,请浏览www.onbds.org或致电(647) 455-1171柯先生或(416)223-1012 潘先生。 “安省佛教法相学会”潘雪芬会长表示:佛学基础课程的目的是将 ... 於 365nettv.com -

#62.課程搜尋 - 人間大學

課程. 竹東分校. 實體. 台灣北部. 佛教文化弘法學系. 佛教藝術應用學程. 2023春季班-佛畫課 ... 基礎佛學2023-01. 關鍵字:上課時間2023-03-23. 岡山分校. 於 www.fgsou.com.tw -

#63.佛学基础班零起点学佛法 - 佛教- 凤凰网

主要课程有:佛学基础、佛学三字经、童蒙止观、唯识三字经等,主要授课法师有:证性法师、义悲法师、能法法师等。 学习班面向佛教四众及社会各界人士 ... 於 fo.ifeng.com -

#64.二零二二年度佛學基礎課程班限額招生啦! - MOCalendar

二零二二年度佛學基礎課程班限額招生啦! · 本班由普濟禪院(觀音堂)與佛教青年總會聯合主辦,授课法師将用通俗易懂的辭彙語言,讓您通過八次授課,對佛教有全貌性瞭解。 於 mocalendar.com -

#65.达赖喇嘛西藏宗教基金会佛学班课程陆续开课班授课

在西藏寺院学习经教的过程中,学僧最先开始就是认识这些基本名相与理路,并透过辩经的方式彻底厘清经论的法义。奠基心类学、摄类学等的佛学基础课程,往后 ... 於 xizang-zhiye.org -

#66.志蓮淨苑文化部

7/2017. 報讀科目: □ 佛學基礎課程(第屆). □ 佛學中級課程(第屆). (須修畢本部「佛學基礎課程」或持同等程度證書). □ 書法班:星期(______). □ 古琴班: ... 於 www.chilin.net -

#67.佛學基礎課程by 編者:趙國森, 志蓮淨苑文化部, Paperback

(經集八八四)由於佛陀具有這種洞察宇宙、人生本質的睿智,所以佛陀揭示的「教」,由創立開始,便從印度走向世界,成為每一個熱愛生命,積極探求真理的人,所樂於 ... 於 www.anobii.com -

#68.基礎佛學課程(二) (美國版)

基礎佛學課程 (二) (美國版). 【課程主旨】:認識佛教的基本教義及法鼓山推動的修行生活,讓繁忙的身心發現. 安頓處;藉此開啟身心成長的契機,並促發 ... 於 www.ddmusa.org -

#69.課程專區 - 圓道禪院

liwenc 所撰寫有關課程專區的文章. ... 此為佛學重要基礎課程,教授核心觀念及次第,包括因果、心性等佛法精要,奠定修行穩固正確知見. 【教材下載區】 於 yuandaoworld.org -

#70.台灣馬爾巴佛學會, profile picture

馬爾巴2021佛學基礎班開課心念如雲,遨遊四方, 浮雲遊子,何處駐足? 期待與您一同展開尋心之旅~ 【課程資訊】 ◾上課時間:自2021年3月4日起,每週四晚上7:30~9:30 ... 於 m.facebook.com -

#71.104年佛學課程:基礎禪修班第二期- 桃園 - 僑愛佛教講堂

桃園.僑愛佛教講堂.qiaoai.僑愛講堂.講堂.佛堂.兒童村.華嚴宗.華嚴.共修.弘法.慈善.公益.教育文化.佛學講座.普渡.超度.超薦.超荐.水懺.八關齋戒.消災.法會.佛事.對年. 於 www.qiaoai.tw -

#72.惟智法师之【佛学基础课程】

由古晋佛教居士林中文弘法团主办,青年团协办的『佛学基础课程』将在2017年6月19日至6月22日,假本林新弘法大楼- 观世音殿(二楼)举行。 该项佛学课程是让初学佛的 ... 於 chinese.kbs.org.my -

#73.佛學概論與梵文入門| 學識Hok6 | 網上博雅教育平台

有別於一般坊間的佛教課程,除了講解佛學教義和理論外,本課程亦側重於訓練學員 ... 通過本課程,學員將能客觀地把握印度佛學的核心概念和重點議題,並獲得基礎的梵文 ... 於 www.hok6.com -

#74.佛學班 - 善德書院

作為大乘佛法的基礎,唯識學就是在幫助我們信解唯識妙理,認識生命真相,從而建立正知正見,成就大乘種姓,而本論又是唯識學最初步的課程,其要義--"如世尊言,一切法 ... 於 www.clflybc.info -

#75.【農禪寺】課程組組員全職- 財團法人法鼓山佛教基金會

課程 報名、課務行政與課程開辦(佛學班、福田班、快樂學佛人、長青班) 2. ... 【農禪寺】課程組組員全職 ... 有佛學基礎,具弘法護法願心、服務奉獻熱忱者佳2. 於 www.104.com.tw -

#76.法光佛教文化研究所「佛學成人教育」 2023春季課程簡介

3.報名學員需具備基礎藏語拼讀能力。 (本課程採用Google Meet 遠距教學。3月6日當天試聽課程網址:https://meet.google.com/qru- ... 於 fakuang.org.tw -

#77.國立中山大學103學年度第1學期佛學概論課程大綱

課程 大綱Course syllabus · 1. 佛陀及其教法 · 2. 佛法的實踐者 · 3. 佛教心理學及宇宙觀 · 4. 佛教的止觀禪修及解脫 · 5. 六度波羅蜜與菩薩道 · 6. 大乘佛教三大系 · 7. 中國佛教 ... 於 selcrs.nsysu.edu.tw -

#78.廣論研討班 - 洛杉磯福智基金會

一) 一輪班:佛學基礎課程的正確建立,並培養好樂歡喜的學習心。 (二) 增上班:佛學概念進階與實踐。 (三) 善行班:引導學員在生活中實踐佛法,並透由每天反省 ... 於 www.blisswisdomla.org -

#79.第一期基礎佛學課程 - 菩提社會服務大樓

2021年8月7日至8月28日逢星期六下午3時至4時半於菩提禪院三樓舉行。歡迎任何對佛教有與趣之人參加。 Categories: 菩提禪院- 文章. 於 www.poutai.org.mo -

#80.佛學概論- 臺大開放式課程(NTU OpenCourseWare)

本課程主要在於對佛學建立有系統且稍微全面的涉獵與認識,進而有助於在日後的探索或鑽研,以一定水準和廣度的學養,運用相關的第一手和第二手資料,並且歷練出面對佛法 ... 於 ocw.aca.ntu.edu.tw -

#81.佛學課程 - 台南人間大學

... 台南人間大學課程,佛學相關,開設的有抄經班-佛說阿彌陀經、佛光教科書、維摩羯經、佛教名相學、唯識入門、法華經、禪悅人生,禪修基礎、楞嚴經. 於 www.fgutainan.org -

#82.馬爾巴佛學會2018年佛學基礎課程共修

馬爾巴佛學會2018年佛學基礎課程共修. 於 www.marpa.org -

#83.課程資訊:教理苑中階學科細節 - 解脫法堂

中階學科,傳統上是深入高階學科:顯教之五部大論與密法之三大典的階梯,透過相關科目的學習,能奠基我們的佛學基礎,相當於一般教育中的「高中」。 於 moksharama.org -

#84.志蓮淨苑佛學書2本 - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong 買志蓮淨苑佛學書2本. 巴利文翻譯組學報創刊號(2006) + 佛學基礎課程(2000), 九成新, 2本合售喺書本及雜誌- 宗教書藉度買嘢,傾偈買嘢! 於 www.carousell.com.hk -

#85.志蓮淨苑- 文化- 佛學基礎課程(第五十一屆) - Chi Lin Nunnery

佛學基礎課程 (第五十一屆). 為有興趣認識佛教的人士,能對佛教作初步基礎的認識,本課程將透過佛教在印度的創立、弘揚和傳播,以及佛教基本教理簡要的介紹,讓學員對 ... 於 www.chilin.org -

#86.「安省佛教法相學會」 佛學基礎課程及佛學進修班聯合結業典禮

安省佛教法相学会日前举行第十八届佛学基础课程及第十六届佛学进修班联合结业典礼及素食晚宴,结业学员共七十余人,由该会潘雪芬会长联同特别嘉宾文泉 ... 於 admin.dushi.singtao.ca -

#87.佛學課程

我要报名課程簡介|攝論第6期的视频重播. ... 佛學基礎課程(第二十四屆). 紅塵自在P2. 地藏經講解P2. ... 最新講座:般若唯識課程系列之《大乘廣五蘊論》張漢釗老師主講. 於 5.135.121.49 -

#88.法鼓山佛學推廣教育105-6-2

而在師資方面,則有專研《阿含經》的楊郁文老師、佛教史學者藍吉富、佛教藝術史學者陳清香,以及教授基礎佛法和修行法門的觀慧法師、林孟穎老師等。 為了讓豐富的課程訊息 ... 於 www.ddm.org.tw -

#89.都市佛學院 - 香港佛光道場»

課程 綱要. 佛門禮儀、佛教法數、佛教聖歌、佛法僧三寶、梵唄教唱、佛學基礎班、佛陀傳、佛法概要、名相、佛學初級班、百法明門論、高僧行誼、佛遺教三經、佛教教理、 ... 於 fgshk.org.hk -

#90.第五屆漢文佛典證書課程(2022-25) - Centre of Buddhist Studies

為培養學員對中、印佛學獲致全面和具系統性的正確理解,對根本佛教、大乘佛教與中國佛教的主要基本經論有直接閱讀的能力,以作為將來對佛學進行專題研究的穩固基礎,故 ... 於 www.buddhism.hku.hk -

#91.牛轉乾坤!大年初一「真佛宗網路大學」第一門課~「包羅萬象 ...

這門課匯集了佛學基礎、基本理論、正知正見,並且把佛學與科學、哲學、 ... 請大家別錯過這令人振奮人心的第一門佛學課程,讓我們一同跨越時空,進入 ... 於 tbsn.org -

#92.最新法會訊息 - 台北智慧金剛佛學中心

秉持上師創古仁波切指示所成立佛學初階班系列課程,由中心喇嘛 策旺帶領並 ... 因此,從2005年起已傳授過《認識藏傳佛教》、《 噶舉傳承心要基礎課程》、《佛子行三十 ... 於 www.vvct.org -

#93.佛学基础 - 敏珠林炯仁波切

佛学基础 第九课 视频 · 佛学基础第十课 视频 · 佛学基础第十一课视频 · 佛学基础第十二课视频 · 佛学基础第十三课视频 · 佛学基础第一课 课程文本. 於 www.mzljiong.com -

#94.佛教基礎知識講座 - 香港珠海學院佛學研究中心

第四期「大乘佛教要義系列講座」將於2021年11月13日至2022年1月8日舉行。每場講座均於星期六晚7:00至9:00進行,歡迎大家積極關注與參與。 於 cbs.chuhai.edu.hk -

#95.網上佛學課程2022/23(亞洲區) - 安省佛教法相學會

佛學基礎課程 (第二十四屆). 主旨. 將佛家思想特質及精神面貌,作簡明而有系統的介紹,令初學者對佛家專有名詞、觀念及實踐方法有基本而正確的認識。 於 www.onbds.org -

#96.佛學班課程的推薦,PTT、DCARD、YOUTUBE和網路上有 ...

在聖嚴書院佛學班,您可以循序漸進的學習基礎的佛法知見, 並能夠在生活中實踐,成為解行並優的菩薩行者。 |課程說明| 為期三學年,分上、下學期制,每期十六週。 於www. 於 gadget.mediatagtw.com -

#97.佛陀教育影音集成: 佛學進修課程_基礎佛法[T013Y]

初機佛學[C010] · 因果、護生故事[C012] · 基本教理[C009] · 地藏法門[C031] · 觀音法門[C030] · 首楞嚴法門[C028] ... 佛學進修課程_基礎佛法[T013Y] ... 於 www2.budaedu.org