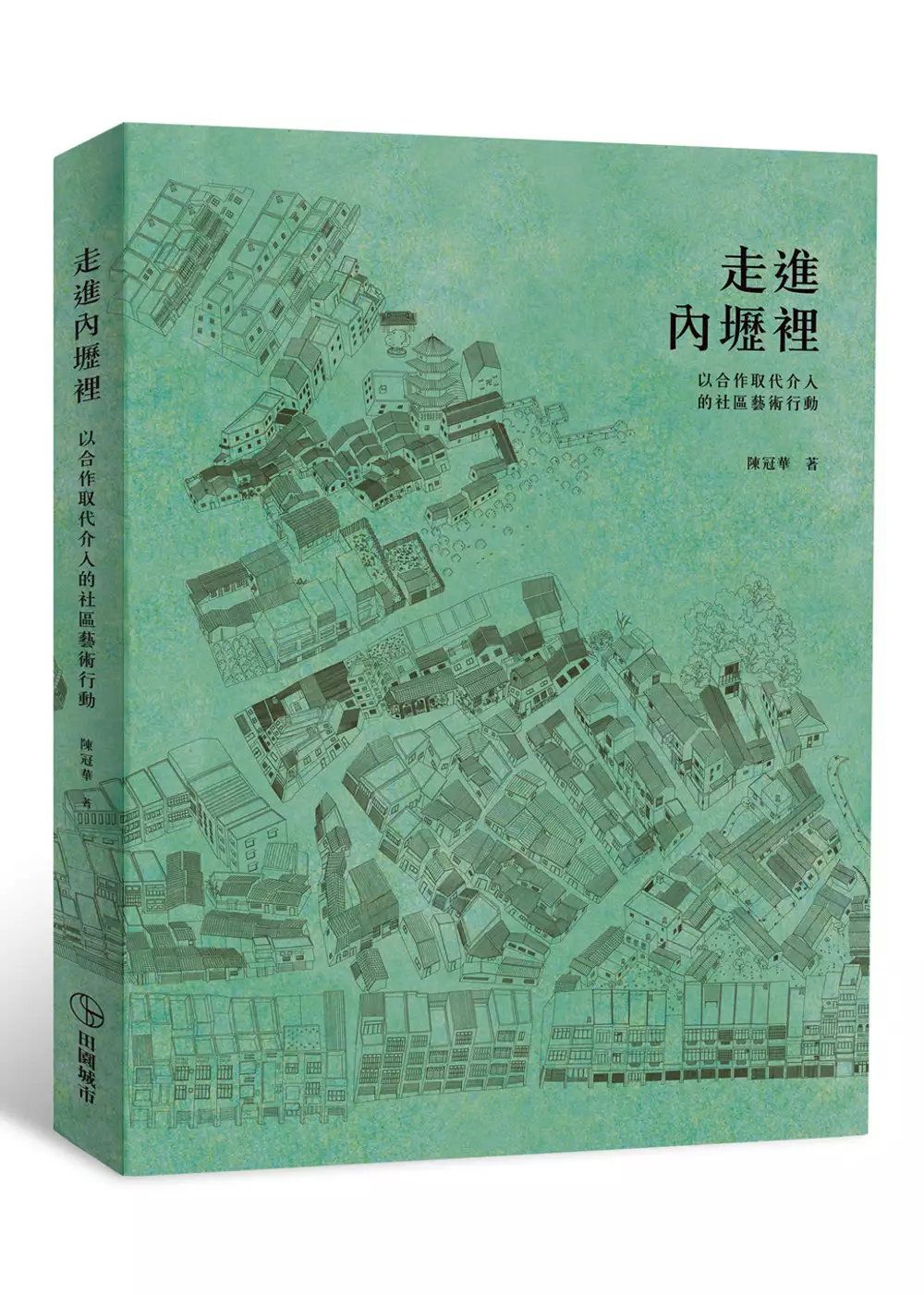

內壢里的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃琬雯寫的 小屋食堂 House in House 和陳冠華的 走進內壢裡:以合作取代介入的社區藝術行動都 可以從中找到所需的評價。

另外網站內壢里- 維基百科,自由的百科全書 - KFD.ME也說明:現今的內壢里位於成功路以西、中華路以北並與桃園區龍山里相接,屬於早期內壢發展較早的區域,現今則因位處邊陲地區、發展停滯,導致街道狹小、房舍凌亂。

這兩本書分別來自田園城市 和田園城市所出版 。

國立臺灣大學 公共事務研究所 吳舜文所指導 陳怡璇的 新莊老街再造與公民參與——以新莊故事遊藝隊為例 (2020),提出內壢里關鍵因素是什麼,來自於新莊老街、老街再造、新莊故事遊藝隊、社區治理、公民參與。

而第二篇論文國立臺北大學 公共行政暨政策學系 林淑馨所指導 撒珮怡的 從跨部門協力探討閒置空間再利用 - 以華山1914文化創意產業園區與高雄駁二藝術特區為例 (2020),提出因為有 跨部門協力、閒置空間再利用、過程、華山文創園區、駁二藝術特區的重點而找出了 內壢里的解答。

最後網站走進內壢裡:以合作取代介入的社區藝術行動 - 博客來則補充:書名:走進內壢裡:以合作取代介入的社區藝術行動,語言:繁體中文,ISBN:9789866204791,頁數:192,出版社:田園城市,作者:陳冠華,出版日期:2014/09/05, ...

小屋食堂 House in House

為了解決內壢里 的問題,作者黃琬雯 這樣論述:

小屋食堂的期待 元智藝設系與內壢里合作今年邁入第八年,歷屆大四冠華組的學生以社區為創作的場域,與居民合力完成眾多的藝術與設計創作。2014年秋,因林勝傑里長的協助,由陳姓屋主提供位於活動中心旁的黃色小屋作為藝設系在內壢里的工作基地。初步推動的綠手指計畫,帶動居民改善居家環境,並予以美化和綠化,而黃色小屋、社區活動中心周邊、空中農園等公共空間,漸漸地成為居民休閒、集會和交流的中心場域。 目前黃色小屋一樓規劃成ㄧ社區居民與元智學生共食與分享的空間,可以說是「社區食堂」,加上「展覽與閱讀場」和「小農柑仔店」的複合式空間。整體規劃與執行的過程希望是採取居民參與、青年創業與學生創意的協力

設計方式來實踐。讓社區居民間更具凝聚力,並聯繫外部資源,進行分享與交換,讓獨特又美味的「地方料理」等無形資產可以被下一個世代傳承與發揚。 作者簡介 黃琬雯 Wan-Wen Huang 日本東京大學建築學 博士 成功大學建築研究所 碩士 現任: 元智大學藝術與設計學系 助理教授 東京大學生產技術研究所今井研 海外研究員 設計方法論、住居類型學、世界傳統聚落與民居之調查與研究、藝術與文化產業、設計史。近年致力於台東南迴地方創生、社區設計、再設計Re-design、土耳其世界遺產城市Bergama之研究。編譯書籍有「東京論」、「同居台北」、「SUEP. Boo

k2:末光弘和+末光陽子設計理論」、「黃埔新村以住代護紀實」、「花東海岸小教堂測繪紀實」、繪本「AlinaAnila」。 推薦序 04 I序言 05 II關於內壢里 09 III顏色與質感 13 IV記憶中的味道 19 V概念與型態轉換 23 VI小屋食堂 29 山海 32 日嚐 34 串門子 36 屋中屋 38 慢食Slow Food 40 緣 42 VII 五月桃花 45 VIII 寄居工所 53 一家麵包屋 56 The guardian of green 58 小宅的世界 60 Tree SPA 62 Double份 64 光・宿 66 冰島 67 IX從想

像到謫凡 69 X 結語 73 成員介紹 77 推薦序 宛如月光般溫暖也明亮的黃色小屋 元智大學 藝術與設計學系 阮慶岳教授 這是一本溫暖誠懇、同時深具啟發性的小書。 基本上,是記錄由黃琬雯老師所帶領的元智大學藝術與設計學系大二學生,以經營八年的社區「內壢里」為本,透過逐步改建更新荒廢多年的「黃色小屋」,作為進行「社區設計」的工作基地,其後兩次設計課題的成果紀錄。 看似有些微觀取向的設計內容,其實涵蓋著以人與社區為中心的廣大關懷,尤其把目前設計教育裡,過度依賴技巧手法與專業知識的自我侷限,開展出一種溫暖的人文關懷面向,並且藉由身體力行的長期處身社區裡,迴避因為

浮光掠影式介入社區的可能缺失。 內壢里的平凡豐富與疏離冷漠,恰恰是此刻台灣非都會民間社區的真實寫照,看起來完全沒有什麼可以宣揚標榜,走進去卻也血肉淋漓真實動人。黃琬雯老師接續陳冠華老師的先前腳步,帶著學生們一步一腳印地埋首社區設計的實踐方向,除了讓我們看到設計教育的其他可能與新面向,也展現社區與設計結合的另一種探討可能。 我自己在過去的八年裡,親眼看著內壢里與黃色小屋,在與系上師生的互動過程裡,彼此共同經歷的學習與成長。對於過程的艱辛與挫折,我除了感動也有尊敬,更是開心能見到這本美麗小書的整理出版。 CH1. 數位工具輔助設計創作,從細微之處做起 【設計創作(四)】為藝術

與設計學系大二下學期的核心必修課,以設計創作結合數位技術實作課程。課程內容由上學期傢俱設計、展場設計注重人性尺度與舒適感,延伸到下學期的「小屋食堂(室內設計)」與「寄居工所SOHO HOUSE(建築設計)」這兩個設計課題,建築空間這個中介體,將人與環境相連繫,接續室內與戶外空間,並建立人與人可相互交流和分享的公共空間。 本課程也配合教育部數位人文社會科學教學創新計畫,融入「移地教學」與業師,以及何炯德、蘇哲甫、王駿揚與林耀正等兼任老師「共授課程」等創新課程。這兩個設計課題的基地都設定在元智大學周邊社區(中壢區內壢里),不但與社區居民合作與分享設計成果,一系列以社區設計師、建築師與室內設計師之共

課教學課程,也讓學生以各種不同的設計面向切入社區參與式設計,將社區環境、居民生活、地方文化與建築設計融為一體,了解社區參與真正的價值與意義,學生的設計也會更貼近居民的實際需要。關於基地的觀察與紀錄,將以數位測量工具、數位製圖建模與色彩質感擷取與記錄App等工具來輔助設計,學生在從數位模擬轉向實作的階段,出現了不少掙扎與困難,但這些「數位」和「現實」世界的「間隙」剛好成為設計思考中的刺激。數位媒體只是一種載體或工具,真正對真實世界有所影響的是產出的設計帶來的改變,這是在執行計畫之後,更深刻的學習和理解。 本書的內容按著時間軸開展,主要分為三個部分,初識:在第一章到第六章描述著社區環境與地方人文的

特色,其中也包含2018年春「記憶中的味道分享會」執行後,居民的回饋和感動,啟發「小屋食堂」設計發想和設計方法論的延伸,從社區環境的質感、顏色和自身對記憶中的味道的轉化到食堂設計的呈現。相知:第七與第八章主要是學生透過國際工作營與社區居民合作,認知社區參與的意義,最後在社區尋求一個複合工作與居住的設計解答。友朋:最後第九與第十章屬於小屋食堂設計實踐過程、感想與期待。雖然本書僅記錄短短半年的工作過程,但小屋食堂的誕生將會繼續在內壢里創造新的故事與傳奇。

內壢里進入發燒排行的影片

中壢區龍德里人口數四千多人,原有活動中心是現今是「桃園光影電影館」,里民聚會無去處。市議員謝美英要求民政局覓地、辦理會勘,還給龍德里民一個集會所,別想一紙公文就結案。

20190328 桃園市議會第2屆第1次定期會

中壢區市議員 謝美英 質詢【民政局】

一、催生龍德里集會所

今天質詢民政局,針對龍德里爭取里集會所一案,建請市府積極協助。

龍德里人口數四千多人,細數龍德里里內除了龍德公園、吉德兒童公園、長老教會龍岡教會,除此之外,找不到大型集會所在地。

龍德里邱文正里長也向市府反映過,目前尋覓一處華興段349-3等三筆地號土地,是否有機會興建集會所用地?服務處據此地號行文到民政局,請貴局擇日會同相關局處會勘,獲得回覆是「所費不貲、執行曠日廢時、應審慎評估」…。美英質詢提出,民政局並沒有通知各相關局處到現場會勘,一紙公文就打算結案。

這處由邱里長用心尋覓、提出的建議地點,緊鄰馬祖新村,文創產業及長照關懷都是該處最著墨的方向,若能完備集會場地,馬祖新村正在推動的各項活動,才能相得益彰。

根據民政課提供的資料,中壢區集會所目前有十五所,有的二里、三里,甚至四里共用,意即,尚有五十四個里還欠缺集會地點。局長鼓勵里長自覓適合地點評估,美英認為,政府就是應該要站在百姓的需要上去看見自己的責任。既然民眾有這個需要,為甚麼不能解套?

美英要求,針對本案市府應該具體提出無法辦理的理由是什麼?不要一紙公文直接放棄。本案有沒有可以突破的地方?希望貴局即刻辦理會勘,邀請市長一同。

另外,像內壢里,或龍平里、龍安里共用集會所,位置偏遠,民眾要去也不方便。所以,形式上有三十一個里有里集會所,但實質上,真正有用到嗎?

二、桃園市有十一處納骨塔,美英建議,除了清明節跟中元節有祭祀、法師誦經,在預算允許之下,未來是不是可以在初一、十五候,敬備鮮花水果、法師誦經。

目前公立的生命園區或是納骨塔,整體的規劃建置跟管理並不亞於民間私有的,唯一差別在於,初一、十五,私有的做得比較用心。公立的可以做得更貼心。

#民政局 #馬祖新村 #集會所

#市民麥克風 #謝美英 #議會質詢

#文創產業 #長照 #殯葬管理所 #納骨塔

新莊老街再造與公民參與——以新莊故事遊藝隊為例

為了解決內壢里 的問題,作者陳怡璇 這樣論述:

新莊老街是臺灣廟宇密集度最高的廟街,亦為淡水河最早開發的地區之一。然而,隨著2014年捷運新莊線的通車,緊鄰捷運站的新莊老街,受限於老舊街區內部的道路拓寬、停車空間缺乏,以及歷史價值房舍與街區景觀面臨都更與拆遷危機等問題,使得老街往日的榮景不復存在。後由於日治時期的代表性建築武德殿的拆遷計畫,促使當地有志之士集結,在新莊社區大學之下成立「新莊故事遊藝隊」,希望藉由走讀活動鼓勵居民說出在地的故事,喚醒民眾的社區意識進而關心公共議題,提升公民參與的層次。本研究之目的即在分析新莊故事遊藝隊在新莊老街再造過程中面臨的成效與困境,同時了解政府、新莊社區大學以及新莊故事遊藝隊三者間的互動關係。本研究之研

究方法為文獻分析法、半結構式訪談法、焦點團體訪談法和參與觀察法。筆者在研究過程中實際參與走讀活動,以旁觀者的角色去觀察運作模式,以及觀察在地居民給予的回應。套用社區治理的概念進行分析和理解新莊故事遊藝隊與政府、非營利組織的互動模式,並針對社區大學、新莊故事遊藝隊的老師、學員、新北市教育局和文化局進行訪問,了解該組織在參與新莊老街再造過程中運作至今的實際成效,以及遭遇的困境。研究結果顯示出故事遊藝隊之於老街再造的成效為提供學校專業的導覽行程、都更停擺和建立當地民眾與老街之間的連結性,促使民眾能夠自發性參與社區事務帶動當地的發展。而故事遊藝隊成立之初除了資源上的不足,在開課過程中沒有遇到太大的困難

。運作過程則是學員流動率高,對第一次接觸導覽活動的學員來說,解說技巧是個很大的挑戰。故事遊藝隊與政府之間的互動可以分為每兩年的評鑑會議和補助的提供,以及參與政府會議主動發言。跟社區大學之間的互動多為合作的模式,社區大學主辦活動時都會邀請故事遊藝隊以及新莊老街其他的社區組織一同參與,分享在地的故事與想法。基於上述的發現,除了回應社區治理理論之外,將針對與理論一致與不一致的地方探究其原因。對於新北市政府、新莊社區大學和新莊故事遊藝隊三者之間的互動模式分別給予改善建議,同時將新莊故事遊藝隊運作方式包括導覽的彈性程度和民眾對於老街的觀察與意見回饋,為新莊老街再造帶來的成效提供給其他老街做參考。

走進內壢裡:以合作取代介入的社區藝術行動

為了解決內壢里 的問題,作者陳冠華 這樣論述:

走過水圳與眷村,穿過小巷與菜市, 與內壢里的叔叔阿姨們一起學習。 親身體會社區的日常風景,讓藝術源於庶民、貼近生活。 本書匯集內壢云社區藝術行動的工作成果。前半部為理論分析,首先回顧公共藝術、藝術介入空間的發展與脈絡,探究藝術公共性的重要價值;後半部的作品集,則收錄歷年藝術作品與展演活動。四年來,內壢里民、每一屆藝設系大四設計組學生與陳冠華,不斷踏訪社區、紀錄里民故事,摸索藝術與設計的多元視野,實驗讓藝術貼近生活的不同方式。 關於內壢云社區藝術行動 起始於2010年九月,由元智藝術與設計學系大四設計組學生組成工作團隊,陳冠華擔任主持人,並以桃園縣

中壢市內壢里為進駐場域,是一個結合學生畢業設計製作與社區美化的藝術介入行動,曾獲2011年文建會「藝術介入空間計畫」專案補助。 內壢云行動從里長帶領的內壢里導覽開始,透過藝術活動串連起社區居民與學生之間的互動情誼,包括廢棄物馬賽克拼貼、巷弄彩繪、里民活動中心整建與各式手作DIY等。所有創作成果都是同學們以雙腳走遍內壢里、逐門逐戶敲門攀談,用各種不同方式融入居民生活,觀察、記錄里民的生命故事以後的自身體悟,這是以不同程度的居民合作所發展出的社區藝術或設計。透過謙卑向社區居民學習的心,我們期望這些未來設計人、藝術家與社會新血,學會如何與社會相處,內壢里民們也可能更容易敞開心胸、嘗試改變,

得到更理想的居住品質。 從內壢云行動的老社區再造經驗中,我們或許可以透過回歸樸質的居住空間與生活方式,看見當前城市聚落的發展盲點,重新思考未來都市規劃、更新與空間設計的不同可能。 內壢云社區藝術行動網址:www.neiliinbetween.org

從跨部門協力探討閒置空間再利用 - 以華山1914文化創意產業園區與高雄駁二藝術特區為例

為了解決內壢里 的問題,作者撒珮怡 這樣論述:

閒置空間再利用相關政策被政府列為90至93年度施政計畫重點,由此可知政府早已開始注意閒置空間的相關議題。但現今閒置公有空間的問題屢見不鮮,而在閒置空間再利用的過程中,除了公部門規劃明確的政策目標外,經常還需要私部門(企業)與第三部門(非營利組織)等民間單位的跨部門協力,以促成閒置空間的活化。研究個案的選定,考量華山文創園區與駁二藝術特區兩者的發展的時間和政策背景幾乎相同,在地理位置上為一北一南,各具代表性。兩者發展至今也達到一定程度的規模,但經營模式卻大為不同。是否與前期閒置空間轉型的過程有關?是因為地方政府各自的作法與規劃不同?還是在跨部門協力的過程中遇到什麼樣的轉折,以致兩者選擇不同

的經營方式?基此,本研究以跨部門協力的觀點,探討個案閒置空間再利用之過程。期望能透過不同的理論切入,以及對照兩個案的異同,以增加閒置空間再利用領域的觀點及見解。 本研究的理論架構是整合Ring和 Van de Ven(1994)、Thomson和Perry(2006),以及Bryson, Crosby和Stone(2006; 2015)所提出的理論模型,歸納形成與影響跨部門協力的七項因素,包含:初始條件、行政結構、自主性、相互性、信任與承諾、協商,以及共擔風險與衝突管理。並以文獻分析法、深度訪談法與個案研究法分析個案參與者以跨部門協力進行閒置空間再利用的過程。 研究成果發現,兩個案皆是由各

部門「接續參與」所形成的跨部門協力,並以「非營利組織」做為第一個主要參與者。而造成兩個案的跨部門協力過程走向差異的原因在於:「合約期限的長短」與「標的是否吸引投資者」。在跨部門協力的過程中,本文所提之七項跨部門協力影響因素皆有其作用,其中又以「資源」為最重要的影響因素。此外,華山與駁二在「相互性」(即資源交換與互惠互利)、「信任與承諾」,以及「共擔風險與衝突管理」等三項因素在個案跨部門協力過程中有明顯影響。 在政策建議的部分,本研究對於公部門提出五項建議:(一)提供友善的跨部門協力空間以增加閒置空間再利用的可能性;(二)審視閒置空間的類型,避免產生新的閒置空間與活化後再閒置;(三)閒置空間政

策應因地制宜,結合在地資源以提高閒置空間再利用推動之可行性。(四)為確保文創園區類型之個案能成功達成閒置空間再利用目標,應清楚定義我國文創產業政策;(五)增加誘因,園區文創產業發展的培力,以促進文創產業形成的可能。另外,本研究對於參與經營者提出二項建議:(一)閒置空間再利用需兼顧藝文發展與經濟行為的平衡;(二)引進民眾與非營利組織的意見,透過廣納各界的聲音,讓園區內的經濟利益面與公共利益面更能維持平衡。

內壢里的網路口碑排行榜

-

#1.圖3-2 現今中壢市各里分布圖(2009) - 網界博覽會

2010年台灣學校網界博覽會© Copyright 東興國中版權所有. 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#2.桃園市中壢區公所和平里辦公處地圖

桃園桃園市中壢區公所和平里辦公處地圖上地址:桃園市中壢區成章二街545號,緯度、經緯座標:「24.979254、121.252751」,分類:桃園市中壢區村里辦公室, ... 於 poi.zhupiter.com -

#3.內壢里- 維基百科,自由的百科全書 - KFD.ME

現今的內壢里位於成功路以西、中華路以北並與桃園區龍山里相接,屬於早期內壢發展較早的區域,現今則因位處邊陲地區、發展停滯,導致街道狹小、房舍凌亂。 於 wiki.kfd.me -

#4.走進內壢裡:以合作取代介入的社區藝術行動 - 博客來

書名:走進內壢裡:以合作取代介入的社區藝術行動,語言:繁體中文,ISBN:9789866204791,頁數:192,出版社:田園城市,作者:陳冠華,出版日期:2014/09/05, ... 於 www.books.com.tw -

#5.[桃園中壢].篤行六村.篤行公園.鄉村綠野 - Tony的自然人文 ...

圖:中壢永福路 中壢永福路. 今天陪老婆和孩子回中壢娘家,中午一起聚餐。 下午的時光,我原本打算騎自行車走訪上次未竟的茄苳霄裡陽光鐵馬道, 希望 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#6.輕重症分流照護新措施APP視訊看診、藥師到府送藥

近年臺灣面臨人口結構逐漸高齡化,再加... 【活動訊息】桃園市中壢區新明市場免「廢」交換公益市集. 活動時間 ... 於 tyenews.com -

#7.拿坡里披薩(拿坡里內壢店),03-463-3460 - 找優惠

拿坡里披薩(拿坡里內壢店),電話:03-463-3460,地址:桃園市中壢區中華路一段212號. 於 www.findcoupon.tw -

#8.桃園市政府中壢區公所| 中壢區里界圖 - 旅遊日本住宿評價

中壢區里界圖,大家都在找解答。昔日原住民居住的時候,中壢一帶統稱芝芭里「番社」,是平埔族凱達格蘭的部落社會。清代漢人來此開發而設置建立許多散村,是謂「莊」。 於 igotojapan.com -

#9.中壢市公所

桃園市中壢區73歲以上高齡長者C-19疫苗接種公告2021-06-30. 桃園市中壢區第2屆里辦公處連絡簿里名里長姓名里辦公處地址聯絡電話行動電話里. 桃園 ... 於 www.duncaninvestigation.me -

#10.桃園市中壢區內壢里成功路22號的公司行號

桃園市中壢區內壢里成功路22號的公司行號,璟薪企業社. 於 www.twfile.com -

#11.桃園市中壢區地址英譯. 地址翻譯. 3+3郵遞區號查詢. 地址中翻英

提供桃園市中壢區的中文地址英譯以及3+3郵遞區號查詢服務,包含通用拼音以及漢語拼音。本站也提供中文姓名英譯及郵政信箱英譯服務。 於 c2e.ezbox.idv.tw -

#12.內壢里 - 维基百科

內壢里 中華民國桃園市中壢區轄下一里行政區语言监视编辑位於臺灣桃園市中壢區內壢地區初設於1946年後來隨著經濟的成長帶來人口的移入經過多次行政區 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#13.全臺指定店 - 客庄券2.0

中壢| 楊梅| 龍潭| 平鎮| 新屋| 觀音| 大園| 大溪 ... 竹南| 頭份| 卓蘭| 大湖| 公館| 銅鑼| 南庄| 頭屋| 三義| 西湖| 造橋| 三灣| 獅潭| 泰安| 通霄| 苑裡| 後龍 ... 於 www.hakka500.tw -

#14.服務專員(順昶中壢廠) - 1111人力銀行

桃園市中壢區工作職缺|服務專員(順昶中壢廠)|順益貿易股份有限公司(順益關係企業)|月薪25250 至40000元|2022/04/17|找工作、求職、兼職、短期 ... 於 m.1111.com.tw -

#15.台灣原味車站輕鬆遛 - Google 圖書結果

1958年更名內壢車站,應與驛舍移建有關,因為目前車站地址是中壢市內壢里。崁仔腳老車站初設,起先是為貨物運輸而開業,但當年火車所象徵的進步,必然為今日內壢帶來可以 ... 於 books.google.com.tw -

#16.桃園市中壢區內壢里的商工分類列表,第5頁 - 公司資料庫

統一編號: 45074977 負責人: 林石生 · 地址: 桃園市中壢區內壢里中華路一段14號1樓. 於 alltwcompany.com -

#17.中壢區里長辦公室– 里長選舉 - Ameridrvice

三民區公所-各里辦公處. 桃園市中壢區健行里. 中壢區(客家話, Chûng-la k-khî;臺灣話, Tiong-li ... 於 www.ameridrvice.co -

#18.相揪来市场野餐中坜新明市场变音乐美食市集 - 大纪元

除30摊丰富的文创、甜点、美食摊位之外,活动邀请Kimochi music、森淮Senhuai、苏荷与苏文劭等音乐人在现场演唱,并结合主题,限定推出“中坜味野餐篮” ... 於 www.epochtimes.com -

#19.首頁-來全聯買進美好生活

提供您更即時、更迅速的購物環境,讓您隨時隨地都能省! 於 www.pxmart.com.tw -

#20.中壢服務所 - 自來水全球資訊網-服務據點

桃園市楊梅區新榮里全部、高雙里雙榮路、高榮里全部。 聯絡人:, 楊主任瑞麟. 電話:, (03)4251506、 4259492、台水客服專線1910. 傳真 ... 於 www.water.gov.tw -

#21.后里社造青年吳家淇從罕病中見證生命力量 - 台灣好新聞

吳家淇(JC),先天出生左腿異常,患有血管淋巴瘤,是醫界無法治癒的罕見疾病身障者。這病症讓她進出醫院無數次,在成長經歷過程中都在病房度過,至今還未 ... 於 www.taiwanhot.net -

#22.桃園市中壢區內壢里商工分類列表,第2頁 - 座標物語

桃園市中壢區內壢里商工分類列表,第2頁:永旭實業社、山鑫汽車商行、聯登企業社..。總筆數:1630. 於 costring.com -

#23.國光客運KUO-KUANG eBus

New; 2022-04-071832(台北-埔里)、1833(台北-日月潭)復康班次停駛通報 - New; 2022-04-01配合校園防疫措施,本公司「【1818A】臺北-中壢(繞駛中原大學)」學校路線自 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#24.內壢里, 桃園市, 臺灣三日天氣預報 - AccuWeather

Get the forecast for today, tonight & tomorrow's weather for 內壢里, 桃園市, 臺灣. Hi/Low, RealFeel®, precip, radar, & everything you need to be ready for ... 於 www.accuweather.com -

#25.桃園市中壢區新華街88巷3號 - 找找3+3郵遞區號

地址, 320026 桃園市中壢區內壢里新華街88巷3號 地圖. 郵遞區號, 320. 3+3 郵遞區號, 320026. 3+2 郵遞區號, 32066. 縣市, 桃園市. 鄉鎮, 中壢區. 於 twzipcode.com -

#26.中壢美食。Leo Brunch里歐歐式早餐(內壢文化店),餐點選擇多樣化

內壢 長春路上開了間早午餐店早在裝潢的時候就一直注意它了開車的朋友,這裡停車是有些難度的騎車來會比較方便一點店名:里歐歐式早餐LEO BRUNCH內壢文化 ... 於 eva6955.pixnet.net -

#27.大學合作美化內壢里社區重生

【聯合報/記者高宇震/桃園報導】. 桃園市中壢區內壢里人口老化凋零,社區景觀不佳,經與元智大學合作地方創生後,學生們以裝置藝術讓老舊破敗的社區 ... 於 www.yzu.edu.tw -

#28.中壢內壢里鄰長志工們拜會桃園縣議會@ 臺灣導報桃園地方新聞

中壢市內壢里鄰長志工們前往桃縣議會參訪,除聽取簡報、參觀議事堂外,在到議會前,也先到桃園市虎頭山公園參觀,邱奕勝笑稱這已是近日來最熱門的半日遊行程,尤其是虎 ... 於 blog.xuite.net -

#29.村里長

electname cityname townname villname idname posiname sex partymship 3851 103年度村里長選舉 桃園市 中壢區 興仁里 李 振榮 里長 男 中國國民黨 3852 103年度村里長選舉 桃園市 中壢區 東興里 徐 建土 里長 男 無政黨 3853 103年度村里長選舉 桃園市 中壢區 洽溪里 謝 煥珍 里長 男 無政黨 於 sheethub.com -

#30.「30年海砂屋」中壢仁愛派出所重建明年7月完工 - 好房網News

鄭文燦指出,仁愛派出所轄管10里,人口近5萬人,轄內包括陸軍專科學校、中央健康保險署北區業務組,未來中山東路也將有捷運經過,是發展與進步相當迅速的 ... 於 news.housefun.com.tw -

#31.菜單 - 夏慕尼新香榭鐵板燒

|首張菜單供應門店:台北忠孝東店、台北南昌店、台北內湖店、桃園中正店、中壢復興店、台中大隆店、台中文心店、台南永華店、台南公園南店、高雄五福店。 |第二張菜單3/ ... 於 www.chamonix.com.tw -

#32.行政區域 - 中壢區戶政事務所

中壢區共分為88個里,面積大小和人口多寡相當懸殊。面積最大的三里是山東里、芝芭里和月眉里,面積都在5平方公里以上,位置都在本區西北部農村地帶。 於 www.zhongli-hro.tycg.gov.tw -

#33.永豐商行商業登記@ 桃園縣中壢市內壢里中華市場16號

永豐商行負責人:陳張鸞燕,統一編號:44585608,地址:桃園縣中壢市內壢里中華市場16號,資本額:5000,店家公司狀況:核准設立- 獨資,核准設立日期:1975-01-13. 於 aibee.com.tw -

#34.桃園市中壢區內壢里成功路156巷18號1樓的搜尋公司列表

桃園市中壢區內壢里成功路156巷18號1樓的公司行號搜尋. 園雅音響企業社. 統編: 93813707 地址: 桃園市中壢區內壢里成功路156巷18號1樓. 於 companys.com.tw -

#35.內壢鞋行 - 公司登記查詢中心

統一編號, 08384280. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 內壢鞋行. 資本總額(元), 45,000. 負責人, 邱武雄. 登記地址, 看地圖 桃園市中壢區內壢里成功路126號1樓 郵遞 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#36.社區營造與藝術共生的內壢里--蘋果日報20140323 - YouTube

【王筱君╱桃園報導】位處中壢市邊陲地帶的 內壢里 ,人口約3000人,主要住民是凋零榮民,老房子、老巷道與老人家,加上早年土地產權不明,被建商評 ... 於 www.youtube.com -

#37.Relation: 內壢里(3647675)

is_in:town, 中壢區. is_in:zh, 桃園縣中壢市. name, 內壢里. name:en, Neili Village. name:zh, 內壢里. name:zh-Hans, 内坜里. name:zh-Hant, 內壢里. 於 www.openstreetmap.org -

#38.達美樂就是好吃| 披薩外帶外送服務DOMINO'S PIZZA

達美樂打了沒!超多款人氣披薩通通任你挑~隨點隨享超值美味立即有。412-5252(手機直撥加02)使用網訂成為會員訂餐,享紅利點數折抵現金或換美味副食! 於 www.dominos.com.tw -

#39.走進內壢裡: 以合作取代介入的社區藝術行動| 誠品線上

走進內壢裡: 以合作取代介入的社區藝術行動:走過水圳與眷村,穿過小巷與菜市,與內壢里的叔叔阿姨們一起學習。親身體會社區的日常風景,讓藝術源於庶民、貼近生活。 於 www.eslite.com -

#40.【中壢市|桃園縣|村里辦公室|公共事業】24項-資訊書籤

里辦公處市民代表會網站連結意見信箱市長臉書市長簡介中壢生活圈免費市民公車桃園縣私立內壢幼兒園桃園縣中壢市公所委託桃園縣私立海頓幼兒園辦理里辦公處市民代表會 ... 於 www.iarticlesnet.com -

#41.麥當勞台灣官網首頁|麥當勞McDonald's

台灣麥當勞歡迎您!麥當勞提供美味的漢堡、薯條、麥脆鷄(炸鷄)、冰炫風、沙拉、蘋果派等豐富的餐點、飲料與點心,讓您每次都能體驗麥當勞的方便與美食饗宴. 於 www.mcdonalds.com -

#42.內壢里黃色小屋 - Facebook

2014年開始,元智藝設系大四的學生正式進入黃色小屋進行老屋翻新,往後1F將成為共餐共廚廚房,2F為多功能里民聚會空間,3F為學生工作室。 桃園市中壢區中華路一段60 ... 於 www.facebook.com -

#43.高雄市- 縣市預報| 交通部中央氣象局

... 橋頭區, 燕巢區, 田寮區, 阿蓮區, 路竹區, 湖內區, 茄萣區, 永安區, 彌陀區, 梓官區, 旗山區, 美濃區, 六龜區, 甲仙區, 杉林區, 內門區, 茂林區, 桃源區, 那瑪夏區. 於 www.cwb.gov.tw -

#44.桃園市5區新增12里送議會討論預計明年3月1日生效 - 自由時報

桃園市議會今天召開第15次臨時會,民政局提出「110年轄里編整實施計畫書」,桃園、中壢、八德、龍潭及大園等5區將增加12里,增里後桃園市為516里,議會通過後將於明年3 ... 於 news.ltn.com.tw -

#45.標籤: 中壢區復華里曾榮煥里長 - 法稅改革聯盟

標籤: 中壢區復華里曾榮煥里長 · 【新聞】「法稅爆米花GOGO嘉年華」園遊會播賦稅人權種子推稅改連署健康稅務 · 搜尋 · 熱門文章 · 一分鐘挑戰 · 法稅改革聯盟. 於 fightforfair.tax -

#46.中壢內壢里鄰長志工們拜會桃園縣議會::

中壢市內壢里鄰長志工們40餘人今(16)日上午在里長林勝傑陪同下拜會桃園縣議會,邱奕勝議長在接待時強調,林里長結合社區與大學進行合作,舉辦不少 ... 於 www.tycc.gov.tw -

#47.開車到台灣桃園縣中壢市內厝里福嶺路一段167號的路線指示

開車到台灣桃園縣中壢市內厝里福嶺路一段167號的路線指示. Map Legend. Terms. 5 km. This map was created by a user. 於 maps.google.com -

#48.桃園市房屋街道等級調整率表(修正部分)

200 中壢區內定里. 8. 合圳北路. 110. 201 中壢區水尾里. 9. 新生路三段. 120. 202 中壢區水尾里. 9. 南園二路. 120. 203 中壢區青埔里10 高鐵站前東路一段. 於 www.tytax.gov.tw -

#49.樂居:最好用的實價登錄網站

[新屋] 宜誠樂聚,中壢Costco對面,悠活北歐宅|2+1~4房,正式公開. 桃園市 服務專線:(03)490-9129 ... [平鎮] 宜誠心擎天|大中壢生活圈,買更大,住更好! 於 www.leju.com.tw -

#50.中壢-內壢里 - 桃園市政府環境清潔稽查大隊-

中壢-內壢里 ... 為因應國内新冠肺炎(COVID-19)疫情防疫工作,請配合落實各項防疫措施,如戴口罩、勤洗手,社區 ... 中壢區中華路一段60 巷37 弄31 號 於 recycle.tyemid.gov.tw -

#51.區里名稱及代碼之改制前後對照表市、區村里市

... 桃園縣中壢市仁德里. 68000020 004 桃園市中壢區永興里. 10003020 004 桃園縣中壢市永興里. 68000020 005 桃園市中壢區內壢里. 10003020 005 桃園縣中壢市內壢里. 於 www.ris.gov.tw -

#52.國旅券可用業者查詢

序號 商店名稱 合作業者刊登電話 付款方式 1 北泰國際旅行社 02‑27951687 現金,五倍券,信用卡,電子支付 2 童趣Hi Kids民宿 03‑8662251 現金,五倍券 3 朗舍行館 04‑37062680 現金,五倍券,信用卡 於 1000.taiwan.net.tw -

#53.經濟部商業司-好食券: 店家這裡找

好食店家適用之數位支付工具,係由金融機構、電子支付機構所提供,實際適用支付工具仍以店家現場提供為主。 名單將陸續新增,資料更新日期:2022/04/15. 於 foodlover.tw -

#54.台鐵列車時刻/車次查詢 - 交通部臺灣鐵路管理局

臺鐵局不定期微調列車班次,若您欲規劃行程,建議於出發前一週再次查詢時刻表資訊. ※ 本系統係提供票價試算參考,實際票價應以列車實際運行里程及現場售票為準. 於 tip.railway.gov.tw -

#55.首頁| 拿坡里披薩

IE10以上、Safari8以上、Firefox40以上版本, IE8請於"工具"項目中將"相容性檢視"關閉後重新整理即可。 於 www.0800076666.com.tw -

#56.行政區域及村(里)界線異動清單

中壢區龍平里. 6800200-002. 桃園市. 中壢區龍昌里. 6800200-003. 桃園市. 中壢區仁德里. 6800200-004. 桃園市. 中壢區永興里. 6800200-005. 桃園市. 中壢區內壢里. 於 www2.nlsc.gov.tw -

#57.中壢強國路篩檢站離足跡近里長:日採4到500人

桃園社區感染擴大一開始從居服員傳給聯邦銀行行員,現在行員又傳染給家人,甚至銀行員工1/7去西堤吃尾牙,餐廳服務生這樣短短接觸被感染! 於 news.tvbs.com.tw -

#58.「桃園市中壢區」找工作職缺-2022年4月|104人力銀行

2022年4月17日-9197 個工作機會|線上客服人員_中壢(日班)【世選有限公司】、線上客服人員_中壢(大夜班)【世選有限公司】、小貨車司機【好潔行】、牙醫助理【佳禾牙醫 ... 於 www.104.com.tw -

#59.內壢大小事 - Cortinn

特聘駿騰法律事務所江曉俊律師法律顧問讓內壢人掌握第一手訊息喔!切記加入本社團前,需回答入 ... 創造全國福利最優、建設最多的內定里內定里里長劉家順. 內定大小事. 於 www.cortinntrus.co -

#60.桃園縣中壢市公所(成功里辦公處),地方村里 - LIFEGO便民網

桃園縣中壢市公所(成功里辦公處),電話:03-4550-171,地址:桃園市中壢區金華街1號,桃園縣中壢市公所(成功里辦公處)的簡介,桃園縣中壢市公所(成功里辦公處)的聯絡方式, ... 於 ez.lifego.tw -

#61.元智師生改造老社區內壢里光彩重生

內壢里 位在桃園與中壢市之間,老舊的住宅裡大多是幼童與老人。附近的元智大學藝術與設計學系師生花費一年時間與里民溝通,發揮所學專長,替里民重新 ... 於 www.chinatimes.com -

#62.桃園市中壢區內壢里成功路136號的搜尋公司列表 - 台灣公司網

統編, 名稱, 地址. 41136311, 無厘頭創意包子專賣店, 桃園市中壢區內壢里成功路136號. 91390105, 麗芬小吃店, 桃園市中壢區內壢里成功路136號1樓 ... 於 www.twincn.com -

#63.人口增加!桃園市新增12里明年3月1日實施

桃園市隨著人口戶數等增加,已達增里條件,民政局表示,桃園、中壢、八德、龍潭及大園等5區將增加12里,從明年3月1日開始,桃園市將由504里增加為516 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#64.桃園市中壢區忠孝里辦公處 - Line

桃園市中壢區忠孝里辦公處's LINE official account profile page. Add them as a friend for the latest news. 於 page.line.me -

#65.桃園市中壢區中山里辦公處 - 社區照顧關懷據點

據點地址:, 桃園市中壢區中山里1鄰榮民路396號. 據點電話:, 03-4632760. 開放時間:, 星期一~五上午9:00-12:00、下午13:30-16:30. 服務範圍:, 中山里. 於 ccare.sfaa.gov.tw -

#66.桃園市第1 屆里長選舉候選人名單

中壢區龍昌里. (1)全宏志(2)范金水. 中壢區仁德里. (1)謝享益(2)詹家達(3)林俊男(4)吳導君. 中壢區永興里. (1)方明裕. 中壢區內壢里. (1)林勝傑(2)黎文泉. 於 www.cec.gov.tw -

#67.八方雲集

More videos on YouTube · Fresh Ingredients · Create a Stable Business · To build a leading franchise brand of popular and affordable foods. 於 www.8way.com.tw -

#68.桃園市中壢區內壢里 - 台灣行政區資料

全國 · 桃園市 · 中壢區; 內壢里. 桃園市中壢區內壢里. 中華民國行政區域及村里代碼[?] 6802000-005. 行政區空間單元代碼[?] 68000200-005. ISO-3166-2[?] 沿革 ... 於 hsinchu-meng-733082.middle2.me -

#69.中壢區里地圖 - Linben

青埔桃園市. 中壢戶政事務所本所:320214桃園市中壢區溪洲街298號天晟醫院後面自強工作站:320032桃園市中壢區強國路46號電話本所03-4521100,免付費電話0800-201-890 ... 於 www.linbenbb.co -

#70.桃園市各區里長通訊錄 - 台灣公開資訊網

中壢區 中壢里 里長 官鍾秀鳳 03‑4220355 0938‑706474 中壢區 五福里 里長 林賴玉英 03‑4938869 0921‑335118 中壢區 五權里 里長 謝浩炎 03‑4949819 0936‑191963 中壢區 仁和里 里長 陳長來 03‑4375658 0933‑255100 於 tw.datagove.com -

#71.特力家購物網

特力家最懂台灣人的家。提供特力屋、HOLA、hoi!好好生活、Crate&Barrel及眾多品牌線上購物,滿足對於家具、收納、日用、餐廚、家飾、床寢、家電等居家選擇。 於 www.trplus.com.tw -

#72.台灣3+2郵遞區號查詢- 桃園市

輸入地址就可以查詢到郵遞區號(五碼,3+2碼,3+3碼), 桃園市中壢區內壢里中華路1段60巷37弄17號1樓, 桃園市, 中壢區, 中華路1段, 32066, 320026. 於 zip5.5432.tw -

#73.地圖找屋 - 591售屋

桃園市-復興區-三民里. 土地/類別:農地 827坪. 1,200萬 1.45萬/坪 ... 立和名園桃園市-中壢區-普義. 住宅/3房1廳2衛7/7F 37坪. 868萬 23.01萬/坪. 上一頁 1 2 . 於 sale.591.com.tw -

#74.他是里長,也是藝術家!讓美感在社區裡播種發芽

桃園市中壢區福德里長王菁華今年60歲,具有美術專業,曾就讀復興美工,大學美術系畢業後在台北擔任設計師,民國81年當時的桃園被戲稱「文化沙漠」, ... 於 orange.udn.com -

#75.監理服務網-首頁

豐原監理站號牌標售:首標NUN、LAZ號牌及二標B.... HOT. 豐原監理站於111年4月18日上午11 ... 於 www.mvdis.gov.tw -

#76.內壢里- 维基百科,自由的百科全书

內壢里 位於臺灣桃園市中壢區內壢地區,初設於1946年,後來隨著經濟的成長帶來人口的移入、經過多次行政區調整之後,至今共分割出內壢、成功、福德、中原、忠孝、復興、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#77.門市查詢 - OK‧MART

... ﹝可參閱發票左上角第二行「店號」(共4碼)及「店名」欄位﹞ 門市電話服務時間07:00~18:00. 選擇縣市. 請選擇縣市, 基隆市, 台北市, 新北市, 桃園市, 新竹市 ... 於 www.okmart.com.tw -

#78.信義房屋:完整房屋買賣資訊、實價登錄、成交行情、買房買屋 ...

信義房屋提供全台灣房屋買賣、租屋、售屋等不動產/房屋仲介服務,提供完整物件資訊、實價登錄資料與成交行情第一手消息,結合個人化買屋需求檢測服務、AI線上賞屋等 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#79.桃園市中壢區內壢里- 臺灣公司商號資料 - OPENGOVTW

桃園市中壢區內壢里. 本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息. 於 opengovtw.com -

#80.68 桃園市

建國里. 6800200-003. 仁德里. 6800100-004. 大林里. 6800100-043. 大豐里. 6800200-004. 永興里. 6800100-005. 忠義里. 6800100-044. 福安里. 6800200-005. 內壢里. 於 www.dgbas.gov.tw -

#81.服務據點- 和泰產物保險股份有限公司 - 和泰產險

32085 桃園市中壢區中美路一段18號4樓. 03-4222317. 03-4221283. 楊梅服務中心. 32643 桃園市楊梅區大成路165號3樓. 03-4786198. 03-4786197. 於 www.hotains.com.tw -

#82.中壢的地名由來 - 平興國中

在中壢市街區的西北方約5公里處,位於中壢臺地上,桃園大圳之北,老街溪之西,洽溪河之東,海拔約100公尺。芝芭里為凱達喀蘭平埔族南崁支族之社名譯音漢字,淡水廳志作芝葩 ... 於 fedora.psjh.tyc.edu.tw -

#83.基隆「愛心篩檢」再加發1天4/9全市157里同步發放3.6萬劑

基隆市「全民防疫愛心篩檢」計畫,已發放了13萬劑,各里領取站民眾領取的情況非常踴躍, ... 民進黨中壢區議員初選倒數賴品妤挺魏筠車隊掃街. 於 www.ettoday.net -

#84.內壢里- 中文维基百科

現今的內壢里位於成功路以西、中華路以北並與桃園區龍山里相接,屬於早期內壢發展較早的區域,現今則因位處邊陲地區、發展停滯,導致街道狹小、房舍凌亂。 於 wiki.hk.wjbk.site -

#85.查詢專區- 基金經辦局查詢 - 中華郵政

局名, 中壢內壢郵局. 服務電話, (03)455-3541 ... 服務電話, (03)450-3861. 局址, 桃園市中壢區龍岡路3段756號 ... 局址, 桃園市觀音區大同里新華路2段596號 ... 於 www.post.gov.tw -

#86.去哪裡消費 - 農遊券- 行政院農業委員會

店家名稱 店家活動 店家電話 提供付款方式 里仁有機商店‑南昌南門店 滿千抽獎‑登發票 0223222175 現金 信用卡 五倍券 台灣Pay 巴瓈圓 滿千抽獎‑登紙本五倍券 0919‑891150 現金 信用卡 五倍券 台灣Pay... 土豆世家 05‑3612399 現金 五倍券 於 888.coa.gov.tw -

#87.披薩外送外帶線上訂購| 網路訂餐披薩享優惠| Pizza Hut 必勝客

台灣Pizza Hut披薩外送外帶熱送到府!線上訂購多種豐富披薩口味,各式網路訂餐優惠超值套餐外送菜單DM和個人餐組合! 於 www.pizzahut.com.tw -

#88.首頁- 空氣品質監測網

... 松山(AQI=65), 萬華(AQI=64), 新莊(AQI=65), 觀音(AQI=69), 古亭(AQI=65), 永和(AQI=78), 板橋(AQI=65), 桃園(AQI=66), 土城(AQI=61), 新店(AQI=69), 中壢(AQI=68) ... 於 airtw.epa.gov.tw -

#89.嘉義3確診!獨居翁莫名中鏢忙疫調急追桃園確診里長團旅行程

獨居翁莫名中鏢忙疫調急追桃園確診里長團旅行程 ... 嘉市衛生局先緊急匡列相關飯店職場人員,與確診里長接觸的房務人員有2人列 ... 中壢區成危險熱點. 於 tw.appledaily.com -

#90.桃園市中壢區內壢里公司 - 臺灣政府資料DATAGOVTW

統一編號 公司名稱 代表人 27826011 百樹投資有限公司 蘇國富 53130495 伊士康國際能源科技有限公司 逄志剛 53990522 海鈞統力電池有限公司 於 datagovtw.com -

#91.飲品介紹-價目表-烏弄原生茶飲-UNOCHA

台灣原生茶 · 價目表-南部地區 · 價目表-中北部地區. 於 www.unocha.com.tw -

#92.查詢店家

... 豐原區, 后里區, 東勢區, 石岡區, 新社區, 和平區, 神岡區, 潭子區, 大雅區, 大肚區, 龍井區, 沙鹿區, 梧棲區, 清水區, 大甲區, 外埔區, 大安區, 桃園區, 中壢區 ... 於 artsfunnext.tw -

#93.中壢區公所人文課- 文化局歷年補助中壢社造案

街區中心(2件):桃園縣新都心生活文化協會(金華里)、桃園市大桃園鄰舍關懷發展協會(新興里). 內壢(1件):太魯閣族文化協進會(興仁里). 於 sites.google.com -

#94.改制後桃園市-區里名稱及代碼之改制前後對照表

10003020 003 桃園縣中壢市仁德里. 68000020 004 桃園市中壢區永興里. 10003020 004 桃園縣中壢市永興里. 68000020 005 桃園市中壢區內壢里. 10003020 005 桃園縣中壢 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#95.配合辦理發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所名單

內湖區. 大湖診所. 臺北市內湖區成功路四段366號. 02-27906002. 19 臺北市. 內湖區 ... 中壢區. 佳國耳鼻喉科診所. 桃園市中壢區中北路47號1樓. 03-4664735. 於 www.cdc.gov.tw