分配正義定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ChristopherCaldwell寫的 爽拿的時代:一九六○年代美國民權改革的貽害 和謝華的 跨越藩籬:多重視野下的共融都 可以從中找到所需的評價。

另外網站考核獎懲與士氣激勵專輯- 組織正義知覺之探究也說明:組織正義定義、分類及相關研究發現. (一)定義與分類. 近年來國內外有關「組織正義」的研究. 越來越多,何謂正義?學者一般將其概分爲. 分配正義(distributive justice)( ...

這兩本書分別來自時報出版 和上智所出版 。

國立臺北教育大學 社會與區域發展學系碩士班 曾慧佳所指導 陳奕廷的 民主基礎系列叢書《認識正義》運用於國小高年級之教學歷程行動研究 (2018),提出分配正義定義關鍵因素是什麼,來自於民主基礎系列叢書、正義、思考工具、國小高年級、班級經營。

而第二篇論文育達商業科技大學 企業管理所 鄭盛樹所指導 戴美玲的 分配正義對組織公民行為影響模式之建立與驗證 (2011),提出因為有 分配正義、工作滿意、組織認同、組織公民行為、結構方程模式的重點而找出了 分配正義定義的解答。

最後網站正義則補充:分配正義 控制社團統治者對社團成員的關係,譬如一國的政府,應該依據分配正義的原則,公平地釐定國內不同階層的人士應繳的稅額。法律正義則界定社團內的個人,對自己的社團 ...

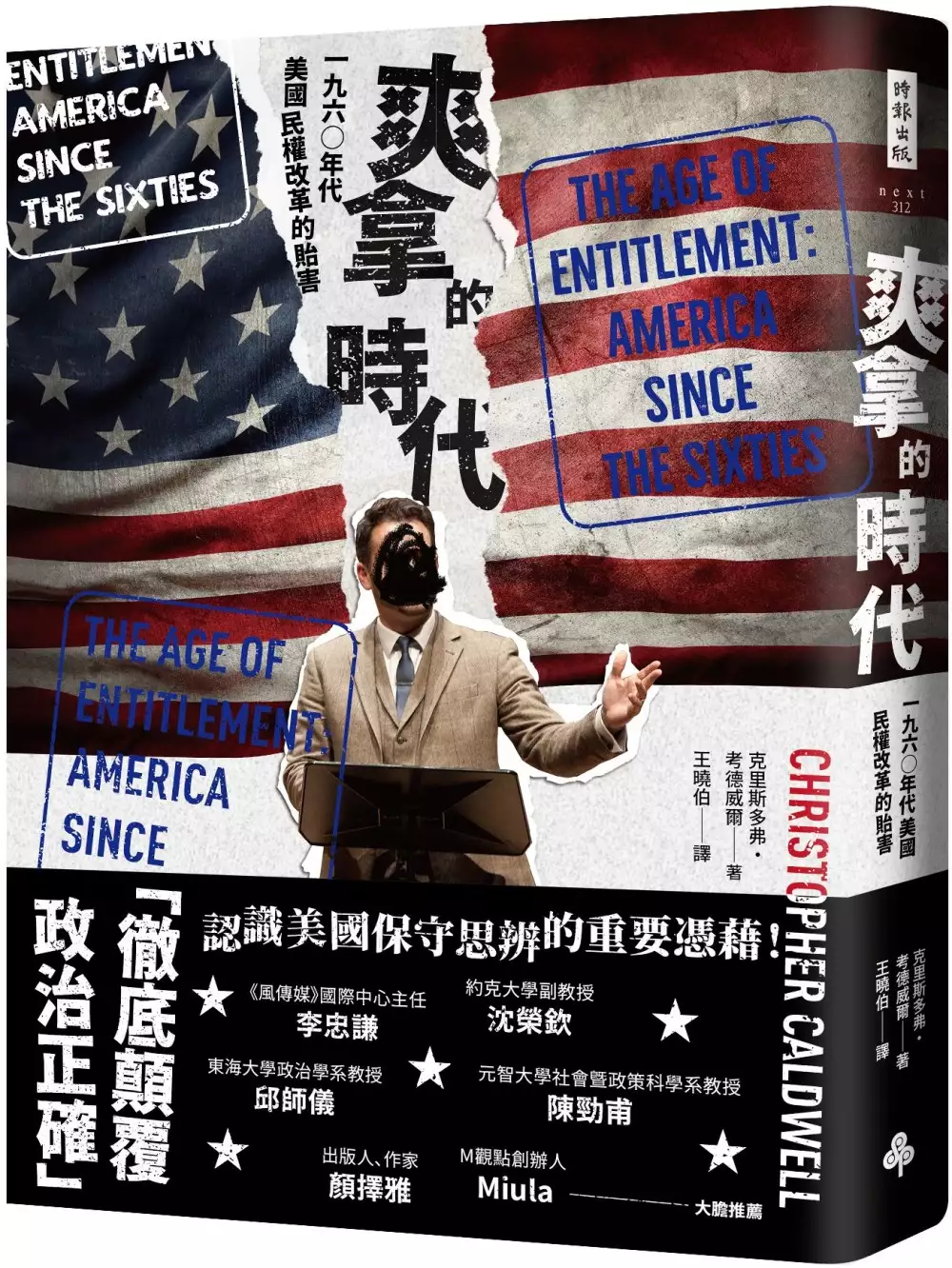

爽拿的時代:一九六○年代美國民權改革的貽害

為了解決分配正義定義 的問題,作者ChristopherCaldwell 這樣論述:

華爾街日報2020最佳政治類書籍 六〇年代美國民權改革開啟了對黑人、女性、同志與移民等多元族群的保障, 追求平權卻逐漸變成要求特權,並造成新的階級與種族秩序。 貪得無厭的美國人,與為了選票不斷滿足他們的聯邦政府 一步步連手打造出當今美國只要權利,不要負責的爽拿時代! 「徹底顛覆政治正確」~本書是認識美國保守思辨的重要憑藉 克里斯多弗・考德威爾——右派最有天賦的記者之一——干冒大不諱的風險,直指今日美國社會的一切病灶,其源頭正是一九六〇年代的民權運動!他擅長從小細節——流行音樂與電視節目排名、美國生產的汽車品質、熱門書籍等美國民眾日常的改變——切入訴說民權運動如何形塑一整代的

美國人。原本訴求種族平等、婦女解放與尊重多元性傾向的民權精神,卻開啟了扭曲憲法的大門,並徹底改造了美國。為了達成民權的理念,政府大刀闊斧推動許多公共政策,卻也埋下未來財富分配不均、公民自由喪失,以及社會潛在不穩的種子。 人民爽拿、政府爽給,但天下沒有白吃的午餐! 少數族群成功被法律保障的同時,一部新憲法同步誕生。在這部新憲法中,民權取代自由,成為至高無上價值,政府得以保障少數群體權利為名,擴張權力並恣意介入人民生活。為了支撐民權要求的保障,在雷根總統領導下,美國政府更大量舉債,損傷了國內的製造實力;同時也放寬銀行對民眾的借貸限制,讓信用不良者容易借貸買房,間接導致了金融危機。

考德威爾在本書中細說隨著黑人、女性與同性戀等群體的權利逐漸鞏固,白人族群卻認為自己是新憲法下的受害者,覺得民權運動只看膚色與性別給予特權,變得偏激怨懟。透過一波又一波的社運與政策,一九六〇後的爽拿世代,逐漸把美國帶離建國諸父們擘劃的憲法藍圖,原先希望團結國家的民權運動,最後反噬與裂解了美國。 大膽推薦(依姓氏筆畫排序) 李忠謙|《風傳媒》國際中心主任 沈榮欽|約克大學副教授 邱師儀|東海大學政治學系教授 陳勁甫|元智大學社會暨政策科學系教授 顏擇雅|出版人、作家 M觀點創辦人 - Miula 誠摯推薦(依姓氏筆畫排序) 《爽拿的時代》兩年

前出版時,曾被《紐約時報》評為「深陷陰鬱、怨恨與白人身分政治的保守主義」,書中宣揚民權運動是以「1964年的美國新憲」取代了「1788年的舊憲法」,白人因此成為「被壓迫的受害者」。《紐時》認為,作者考德威爾所謂「兩部憲法無止盡的政治鬥爭」不過是個幻象、更是個死胡同。然而半世紀來保障女性墮胎自由的羅訴韋德案,如今卻被聯邦最高法院推翻,保守勢力群起反撲的集結號已經吹響。當美國的民權遺產遭受嚴酷考驗,本書也是我們認識美國保守思辨的重要憑藉。——李忠謙|《風傳媒》國際中心主任 本書不僅是對「文化相對主義」、「政治正確」、「白左」、「覺醒主義」運動的直接對抗,更從美國歷史重新追溯政治左傾化的根源

及其影響,為未來的類似辯論,提供了最佳的軍火庫。——沈榮欽|約克大學管理學系副教授 《爽拿的時代》是一本徹底顛覆政治正確的「叛亂書」。它直指1960年代的民權運動是美國社會問題的病兆,這當然讓政治學界與社會學界研究種族歧視的學者掉了眼鏡。但其實這本叛亂書比想像中的深很多,書中回到保守派想遵守於1788年所制定的憲法,而不是1964年民權運動後多方修改的憲法。所謂的種族歧視是否可能只是美國個人主義的展現?講民權到頭來是在講特權?BLM其實是黑人暴力?更駭人的是左派其實才是導致分配不均的幫兇?如果想要平衡了解美國左右派,本書值得一讀。——邱師儀|東海大學政治學系教授 讚辭 多

年來對主流政治最尖銳、最有見地的保守派批判。——《出版商周刊》(Publishers Weekly)星級推薦(Stared Review) 美國保守主義最重要的作家……這是一部異端又令人不安的作品——《愛爾蘭時報》(The Irish Times) 學術、挑釁、見解深刻:這是最好的歷史寫作。考德威爾作品的讀者會立即認識到他能夠以一個單一的時刻或事件來闡明一個更為廣泛的現象。任何想了解甘迺迪總統被刺之後半個多世紀以來美國菁英挫敗的原因,以及為什麼川普會當選總統的人,都必須閱讀這本思慮深刻的書。——安德魯‧羅伯茨(Andrew Roberts),暢銷書Leadership in

War作者 有關過去半個世紀更為深入、廣泛的文化和憲法敘事……要理解怨恨是如何滋長的——尤其是對於自由主義者——考德威爾的見解必不可少。它精妙而恢宏。——安德魯‧沙利文(Andrew Sullivan),《紐約雜誌》(New York Magazine) 對每一個社會、政治和法律決策、運動和趨勢進行了全面而敏銳的審視,這些決定、運動和趨勢使我們處於一個兩極化的國家。內容引人入勝,可以引發一千次討論……考德威爾對我們越南遺產的分析尤其精彩,但是這本書處處可見對一個自信的國家如何成為一個爭議不斷、支離破碎的國家的高妙評價。——美聯社 (The Associated Press)

總體而言,這是對美國自1960年代以來的變化,深刻感受,高度可讀性和最誠實的描述,我們當時錯誤而可怕的轉向與誤入歧途,破壞了我們過去所謂的美國方式,導致我們許多最有生產力的公民越來越疏離,認為他們可能正在失去他們的國家。——《華盛頓時報》(Washington Times)

民主基礎系列叢書《認識正義》運用於國小高年級之教學歷程行動研究

為了解決分配正義定義 的問題,作者陳奕廷 這樣論述:

本研究運用美國公民教育中心出版的《民主基礎系列叢書》,在國小六年級實施「認識正義」及「認識責任」課程前導研究,根據前導研究結果修改教材內容與教學策略,在國小五年級實施「認識正義」課程正式研究。本研究分析前導研究及正式研究「認識正義」授課歷程與結果,提出教材修改方向及教學策略的建議,並探討高年級學生在正義課程後的認知及行為發展,以及研究者的自我省思與改變。前導研究的研究期間為2017年9月中旬至2018年6月中旬,研究對象為臺北市某國小六年級學生共24人;正式研究的研究期間為2018年9月上旬至2019年5月中旬,研究對象為臺北市某國小五年級體育班學生共8人。 本

研究採行動研究,共有「民主基礎系列叢書-第一堂課」、「何謂正義」、「分配正義」、「匡正正義」、「程序正義」、「延宕學習成果」等六個主題,搭配該叢書所提供的思考工具,培養學生系統性思考的能力,並融入在分組討論活動中。教學過程中,運用觀察、訪談、錄影、錄音、日誌、文件蒐集等方式蒐集資料,再將資料編碼,針對研究目的與問題進行省思與詮釋,研究結果如下:一、 民主基礎系列課程適合培養學生系統思考與說理的能力。二、 教師應考量文化因素修改教材。三、 教師應發揮教學自主性適度調整教學策略。四、 思考鷹架有助認知成果。五、 經常複習熟悉思考工具有助運用所學解決難題。六、 學生最常運用分配正義思考工

具。七、 行為表現比紙筆測驗更能展現學生學習成果。八、 諮詢夥伴應連續觀課兩節以上,並知無不言。九、 思考工具表有利班級經營。十、 實施民主基礎系列課程,教師的民主素養也會提升。 基於上述研究結果,本研究對教學實務、學校行政及未來研究提出相關建議,以供教師、教育行政機關及後續研究者參考。

跨越藩籬:多重視野下的共融

為了解決分配正義定義 的問題,作者謝華 這樣論述:

★ 本書從新舊、舊約、神學、人學、靈修與中國文化等不同角度,系統地闡述基督信仰的共融理念及其實踐之道。 在一個撕裂日劇、隔閡日深的社會中,基督信仰是否還能堅持發出和好與共融的呼喚? 來自公教與新教、中國與海外、學界與教會的九位學者,從不同的角度闡發了共融的神學涵義及其實踐視野,重新激發人心中對理解與認同的渴望,穿越重重藩籬而邁向共同的未來。 ▋聖經之源 ▋ 「猶太團體從未停止現代與傳統的對話、自身與世界的對話,以及自己內部不同視角的對話。對話是一種生活的態度,正是恆常不息的對話讓以色列在危機中的重建成為可能。」──戎利娜 ▋神學之思 ▋

「教會作為共融,是出自其本質的奧祕性的共融。教會是為了共融、參與和使命而同道偕行的天主子民,『同道偕行』正是教會在世界中活出其生命與使命的風格與路徑。」──劉晉平 「『人類命運共同體』是扎根於天主內在的事實。藉著基督,在基督內,共同體的建設找到了方向。基督人類學最終要回到人的最高參照──天主自身的存在,以尋找人類共同命運的淵源。」──賈雲 ▋靈修之悟 ▋ 「一個人能在世上活出共融的程度,在於他因愛感動的程度,在於他與上主的親密程度。對於每一個受造之人而言,走向普世共融的旅途,也是一條與上主合一的道路。」──何斯美琪 ▋跨界之觀 ▋ 「『和諧神學』力求闡明天主如何居住在

我們心中和我們的團體中。天主居於我們中間,這一事實已使我們邁入了祂的終極奧祕。這樣的洞察既來自古老傳統的經驗,也來自在各地扎根的基督徒團體的見證。」──魏明德

分配正義對組織公民行為影響模式之建立與驗證

為了解決分配正義定義 的問題,作者戴美玲 這樣論述:

在現行健保制度下,醫院財源受限導致醫院護理人員人手嚴重不足與過高的勞動工時。更嚴重的是,即便留任者也萌生離職傾向或表現出低落的組織公民行為。基於這些現象,本文針對國內護理人員探討其分配正義、工作滿意、組織認同與組織公民行為間之關係,以有效樣本共347份進行結構方程模式實證分析。研究結果發現:一、組織認同具分配正義與組織公民行為中介效果。二、組織認同具工作滿意與組織公民行為中介效果。三、工作滿意具分配正義與組織公民行為中介效果。亦即,工作滿意與組織認同,對於分配正義與組織公民行為間的影響關係產生二因子因果關係之中介效果。本研究建議如下:經營者應對各單位主管領導風格進行了解,以金錢量化做為交換的

指標並考慮團隊方式的薪資結構。此外,製作工作說明書時應以醫院利潤作為首要考量並與員工報酬系統相連結。

分配正義定義的網路口碑排行榜

-

#1.全球化下世界公共資源的運用與分配正義:從社會民主的觀點

社會民主有三價值:自由、正義、團結。社會對於「正義」的界限與定義是有相當大的歧義,例如:「失業保險」所反應的價值是「國家是否有責任分擔人民 ... 於 labor.ngo.tw -

#2.分配正義定義 - Salrod

名詞解釋: 「分配的正義」指團體的主要領導者依成員的才能、功勳、地位、需要,平均分配給成員們所應得的職位、責任及福利。 分配正義(Distributive Justice)分配正義 ... 於 www.thevnews.me -

#3.考核獎懲與士氣激勵專輯- 組織正義知覺之探究

組織正義定義、分類及相關研究發現. (一)定義與分類. 近年來國內外有關「組織正義」的研究. 越來越多,何謂正義?學者一般將其概分爲. 分配正義(distributive justice)( ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#4.正義

分配正義 控制社團統治者對社團成員的關係,譬如一國的政府,應該依據分配正義的原則,公平地釐定國內不同階層的人士應繳的稅額。法律正義則界定社團內的個人,對自己的社團 ... 於 archive.hsscol.org.hk -

#5.【楊元傑、林映彤、嚴如玉】面對疫苗分配正義與專家信任問題

這反映了台灣防疫追求「避免本土病例」和「阻絕疫情於境外」的最大化效益之防疫目標。 上述這些不同的分配原則皆符合效益主義追求最多數人的最大健康獲益 ... 於 phil.nycu.edu.tw -

#6.程序、後果及社會正義

構所產生的分配結果是正義的(Rawls, 1999: 242-3, 268; 1971: 274-5, 304). 根據羅爾斯的定義,「社會的基本結構」是「將主要社會制度融於一個合作架. 於 www.rchss.sinica.edu.tw -

#7.「公平正義」一詞,在英法語皆是Justice,意思是適當安排...

是以,西方國家在思想上比較重視公平正義,西方學者對於社會正義的定義是「公平」、「分配」、「截長補短」、「應得權利」這四個要素,這也是歐洲比較重視公平正義的 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#8.【分配正義】分配正義-MBA智库百科 +1 | 健康跟著走

分配正... 分配正義分配正義(Distributive Justice)分配正義是指與持有正義相對 ... 斯的兩個正義原則:一些社會基本物比其他的社會基本物更為重要,前者不能被犧牲。 於 tag.todohealth.com -

#9.社會經濟是社會福利的出路嗎? 社會正義的反思

聲稱追求正義,但由於對人性本質見解的. 差異就產生不同的正義觀。新古典經學的 ... 社會經濟是以正義原則志願性分配財富。 ... 律定義,但是政府與民間在以社會經濟的. 於 www.sfaa.gov.tw -

#10.以修復式正義觀點談正義 謝若蘭 - 人社東華

不論是在分配正義(distributive justice)的資源分配或是應報正義(retributive ... 面對修復式正義,首先我們要問的是,所謂的修復式正義,到底是對正義的定義有了新 ... 於 journal.ndhu.edu.tw -

#11.社會正義- 维基百科,自由的百科全书

社會正義(英語:social justice),又稱社會公義,指在一社會內分擔責任 、安排社會地位、及分配資源上符合正義的原則。此概念包含了社會評價及社會道德的特性, ... 於 zh.wikipedia.org -

#12.羅爾斯John Rawls - 華文哲學百科

然而,正義不允許社會和經濟利益的分配受到這些從道德來看屬於任意因素的影響。 機會的公平平等原則要求讓所有人都享有相同的公平機會,去爭取各種有利的 ... 於 mephilosophy.ccu.edu.tw -

#13.社會正義- 翰林雲端學院

同稱:「社會公義」、「社會正義」。 即在社會裡分擔責任、安排社會地位、及分配資源上符合正義的原則。 主要是對弱勢族群的照顧,使其得到合理的對待。 於 www.ehanlin.com.tw -

#14.功績式的分配正義 - 阿摩線上測驗

關於試題:4 分配正義蘊含那三個原則:(A)平等(Equality)、需求(Needs)、衡平(Equity) (B)需求(Needs)、分配((D)istribution)、正義(Justice)(. 於 yamol.tw -

#15.論米勒的制度主義社會正義論 - cloudfront.net

這個社群是大家提. 出正義訴求的對象,當大家談論資源分配是否正義時並不會訴. 諸別國或以別國公民作出比較。第二,國族政治文化所營造的. 共識乃正義原則必要的基礎背景。 於 d1gsbux2n4qa31.cloudfront.net -

#16.資訊安全政策的組織正義知覺對員工職場行為意圖之影響

反之,當知覺組織政策分配或程. 序不符合正義原則時,員工會以降低對組織的信任感作為回應,以平衡內心不平的感. 受;在低組織信任度的情況下,將造成員工降低生產力與工作 ... 於 jeb.cerps.org.tw -

#17.佛光電子報-廣州中山大學譚安奎教授蒞校訪問研究

若從財產分配來論分配正義,我們可以看到一個很有趣的矛盾,就是現代新的社會現象--「仇富」心理; ... 這樣的思想論點,進一步打破了傳統對於「應得」的標準定義。 於 www.fgu.edu.tw -

#18.企業購併時,領導行為模式及組織正義與員工離職行為關係之研究

而且分配正義對情緒耗竭的影響力顯然比對情感性承諾的影響力要大。本研究的理論與實務意涵探討如后。 ... 各變項的操作性定義及所採用的量表分述如下:. (1). 組織正義. 於 ir.lib.ntust.edu.tw -

#19.羅爾斯正義論

政治經濟學中的正義概念、有利於分配正義的背景體制、世代間的正義問. 題、正義準則、正當期望與道德應得、至善原則。 3.義務與責任. 自然義務原則之論證、支持公平 ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#20.差異政治視角下的學校組織正義,ERICDATA高等教育知識庫

許誌庭,正義,差異政治,學校組織,justice,politics of difference,school ... 有別於弱勢補償的分配式典範正義觀,I. M. Young認為應將不正義定義為支配與壓迫,而非僅 ... 於 ericdata.com -

#21.試就所知說明正義之意義及其種類,並請舉例說明如何强化公共 ...

目前我國許多公共政策均要求必須符合公平正義的原則,可見公平性的 ... 亞里斯多德對正義的定義,使得"正義"一詞就具有適當的調和利益與分配之意。 於 iwannahi.pixnet.net -

#22.「怎麼分東西才公平?」——談兒童分配正義概念的發展

根據不同社會科學領域對「分配正義」的理解,這一概念下有平等(equality)、公平(equity)和需要(need)三大基本原則。其中,平等原則指資源和機會的平等分配。 於 epbulletin.epc.ntnu.edu.tw -

#23.第二章文獻探討

對於第一類有關正義的事件,Aristotle 稱之為「公平分配」(distributive ... 上述Piaget 所提到的「公平分配」,他定義為平等之意;而所謂的「報應性. 正義」,則定義 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#24.面對疫苗分配正義與專家信任問題,台灣該怎麼做會更好?

目前國際上常見的疫苗分配正義原則可分為兩大類:重視最大化最多數人健康獲益的效益主義原則,以及強調盡可能平等分配資源和權利的平等主義原則。 於 tw.tech.yahoo.com -

#25.Distributive Justice - 分配的正義 - 國家教育研究院雙語詞彙

分配 的正義 · Distributive Justice · 名詞解釋: 「分配的正義」指團體的主要領導者依成員的才能、功勳、地位、需要,平均分配給成員們所應得的職位、責任及福利。 · 分配的 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#26.主基礎系列:正義 - 學生事務處

正義. 匡正正義:公平處理錯誤、⾯對損害. 分配正義:公平分享事物、分配⼯作. 程序正義:公平蒐集資訊,做出決定 ... 於 student.nutc.edu.tw -

#27.正義穩定性、道德情感與共同生活 - 臺灣民主季刊

平等主義(egalitarian)的分配正義理念(以下簡稱平等主義理念或平等理念), ... 因此,我們主張在第二類觀點下更細緻的定義「嚴格意義的道德」。研. 於 www.tfd.org.tw -

#28.亞里斯多德的正義 - 創作大廳

一般正義與分配正義之思想則影響日後公法領域之原則,前者如男性服兵役的兵役法,符合一般正義;後者如我國稅法對於所得稅之課徵,顧及每位納稅人的 ... 於 home.gamer.com.tw -

#29.政府所謂「社會正義」或「分配正義」的舉措,具有正當性嗎?

另一個更加優先的問題在於:政府這些所謂「社會正義」或「分配正義」的 ... 換言之,前文提及的社會福利舉措,在諾齊克的定義下,大都僅是一種美化過 ... 於 www.thenewslens.com -

#30.分配正義定義、何謂正義、法律是什麼在PTT/mobile01評價與 ...

在分配正義定義這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者s910也提到主要還是看你對車子的定義我最近才買車,動機是把舊的小車想換大一點的車經濟上買奢華車對我來說也不會有 ... 於 bank.reviewiki.com -

#31.互動正義與組織承諾、組織公民行為: 角色壓力之中介效果及 ...

文. 獻顯示(Greenberg & Baron, 2003; Moorman, 1991;. Niehoff & Moorman, 1993)組織正義(organizational justice)包括分配、程序、和互動正義等三個構面,. 但隨著 ... 於 jom.management.org.tw -

#32.當代正義論辯- PChome 24h書店

由此,我愈發注意到:當代社會正義論說的對象,不僅止於貧窮、基本需要、二次分配等社經制度面,還直指憲政基本自由乃至更廣義的公民自由。在憲政民主制度下,公民自由 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#33.從Iris Marion Young的差異政治反思教師的可能作為與教師圖像

關鍵詞:差異政治、教師圖像、分配正義、壓迫、Iris Marion Young ... 賴關於官僚機構的支持或服務;而邊緣化阻礙了行使能力的機會、社會定義和兯. 認的方式。 於 www.ncyu.edu.tw -

#34.當代正義論辯| 誠品線上

此外,對部分社會正義論者來說,大規模的社經不平等亦須得到矯治,因其使生活機會或資源的分配失去了公平性,助長了金錢政治,不利於社會的穩定與整合。例如,在羅爾斯的《 ... 於 www.eslite.com -

#35.正義或者公正的遊戲* - 通識教育中心

了不起,我們的社會只能在二十一世紀中追求一點「分配的公平性」。 正義理論是一種繼承康德哲學所發的 ... 我們只要問,台灣人民與中國人民遵守著相同的正義原則嗎? 於 cge.knu.edu.tw -

#36.姚洋:確立有利於社會公正的分配正義原則

實現社會公平正義是我們黨的一貫主張,也是中國特色社會主義的內在要求。習近平同志指出,我們一定要適應改革開放和發展社會主義市場經濟的新形勢, ... 於 theory.people.com.cn -

#37.老師可以怎麼作?—從權威、隱私、責任、正義談輔導管教(四 ...

正義 可分三部分主題,一是分配的正義(distributive justice), 二是匡正的正義(corrective justice), 三是程序的正義(procedural justice)。 於 hre.pro.edu.tw -

#38.通識在線》建立學費公平制度,實現教育正義的理想 - 風傳媒

從教育分配正義與國民賦稅公平的角度而言,臺灣公民所受教育權利與義務是極端不公平的。公立大學的學生佔27%,私立大學的學生佔73%,但所享受的教育資源與付出的學費, ... 於 www.storm.mg -

#39.組織正義知覺對員工工作態度的影響 - 國立中山大學

表2-1-1 組織正義的定義. 學者(年代). 定義. Scholl, Cooper &. Mckenna(1987). 指員工主觀地認知,組織在分配資源,及決定各種獎懲措施時,. 是否具有公平的性質。 於 etd.lib.nsysu.edu.tw -

#40.分配正義是什麼 :: 非營利組織網

分配的正義主要在利益分配, ...,什麼是分配正義?根據不同社會科學領域對「分配正義」的理解,這一概念下有平等(equality)、公平(equity)和需要(need)三大基本原則 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#41.TRIPS 與羅爾斯的國際正義理論初探 - 交大法學評論

則,或者某種差別原則的修正版本,應該是適當的國際分配正義原則。論證 ... 羅爾斯相信政治文化,而非自然資源分配,決定一個國家的經濟發展層次。 於 lawreview.nctu.edu.tw -

#42.羅爾斯:無知之幕、正義論與社會首要的公平原則 - 香港01

羅爾斯提出政治和道德哲學本質上是關於正義的理論,把正義視作組成社會組織的 ... 羅爾斯所言的正義,其實是指在社會中合理和公平地進行權益的分配。 於 www.hk01.com -

#43.融合班級經營中關於公平議題之分析與因應

名詞──均等、平等和正義,正義不只包含均等、公平和平等,亦涵括了人與人之 ... 們可能未按照分配正義的原則,於是出 ... 它提供了一種方法,以定義社會成員的. 於 ir.nptu.edu.tw -

#44.正義與差異政治 - 博客來

它的原創性奠定了英年早逝的Young 在當代政治思想中的地位。在這本經典著作裡,楊批判當代政治哲學中的「正義」理論。她認為正義原則並不全然適用於分配典範,分配典範並不 ... 於 www.books.com.tw -

#45.再探羅爾斯《正義論》 指導教授

第二節分配正義. 87. 第三節一個良序社會. 92. 第六章羅爾斯理論的問題. 97. 第一節假然契約的合理性. 97. 第二節無知之幕的問題. 102. 第三節正義原則的非歷史性. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#46.周保松:道德平等、分配正義與差異原則 - 豆瓣

道德平等、分配正義與差異原則 周保松 一 自由主義重視平等。自由主義相信,人作為人,具有同樣的尊嚴與價值,因而應得到政府平等的對待,並享有某些基本權利。 於 www.douban.com -

#47.民眾對社會公平正義的看法 - 國家發展委員會

亞里斯多德對正義的主要定義有二:一是守法,如法律正義及政治正義:. 二是公正,其又可細分為分配正義(distributive justice)及矯正正義( ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#48.什麼是公平的起點?與什麼是我們應得的?

Michael Sandel教授:今天我們的主題轉向探討分配的正義,財富的收入、力量和機會要如何被分配呢?要根據什麼樣的原則?John Rawls對這些問題提供了詳細的答案,我們今天將 ... 於 www.myoops.org -

#49.熊熊家族-認識正義

一、認識正義1.熊熊家族一起去郊外遊玩,途中發生許多情境,引導學生思考。 · 二、分配正義1.熊爸爸吃ㄧ大碗蜂蜜、小熊吃ㄧ小碗、小寶貝熊吃小小碗,這樣公平嗎? · 三、 ... 於 teacher.hlc.edu.tw -

#50.論德我肯的資源平等觀

分配正義 (distributive justice)是一項重要的政治價值。一個政治共. 同體如果在所得與財富分配上悖離正義原則,那麼它的統治正當性勢必. 於 tpa.hss.nthu.edu.tw -

#51.法治教育講堂開班了!-熊熊家族認識「正義」(第一、二、三

「正義」是非常抽象的概念,長久以來對於此二字的定義,在哲學、法理學、社會學等 ... 本教材進一步將正義劃分為三大範疇:分配的正義(distributive justice)、匡正的 ... 於 digital.jrf.org.tw -

#52.匡正正義- 以公平的方式糾正一項錯誤或傷害

分配正義 :如何公平地分配利益或負擔,例如:報酬、發言、投票權、稅負、家庭雜務分配等。 匡正正義:對於某些錯誤或傷害,我們如何公平地回應, ... 於 ceag.ylc.edu.tw -

#53.No.20 法律正義就是公平正義嗎?|城與邦

弔詭的是,我們並不認為這些符合公平原則的都是正義的,如我們所知,時過境遷, ... 哲學討論中,公正、分配正義的問題,也非中國思想的優先考慮。 於 chengyubang.blogspot.com -

#54.【活動一】認識正義 - 民間公民與法治教育基金會

1-3-3 瞭解平等、正義的原則,並能在生活中實踐。 學習目標. 1.能瞭解什麼是分配正義、匡正正義、程序正義。 2.知道生活中如何實踐 ... 於 www.lre.org.tw -

#55.論作為侵權法哲學的“亞氏正義觀”及其應用

亞里士多德(Aristotle)把正義分為分配正義、矯正 ... 為,符合正義的分配標準包括五種類型,即按照公平 ... 一定義表明,威懾正義並不僅僅適用於刑法領域,也. 於 www.ipm.edu.mo -

#56.经济正义的兴起与衰落 - 高校马克思主义理论研究

【摘要】 经济正义是马克思主义正义观的重要范畴,可以被具体化为分配正义与交换正义。 ... 从分析晚近涉及经济正义的种种观念中概括出一个有待检验的经济正义的定义。 於 smthe.tsinghuajournals.com -

#57.社會正義

實質正義(Substantive justice)是從自然律出發,將社會中利益或負擔分配透過社會各種制度達成,要求針對特殊情況予以合宜的權衡考量。由於是有關社會資源 ... 於 cswe.casehsu.org -

#58.分配正義

(1)分配正義原則:分配某些事物時,應考慮需求、能力或應得與否做公平的分配。 分配正义是指与持有正义相对而言的一种关于社会财富、权利和荣誉分配的 ... 於 angeloemiliovilla.it -

#59.正義要求制度理性與道德理性相得益彰

正義問題不僅關涉整個人文社會科學的合理性根基,而且是整個人類政治實. ... 如亞裡士多德最早用平等來定義正義,他所區分的分配正義與矯正正義,前者 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#60.分配正义 - 百科全书

在社会心理学分配正义的定义是,感知和公平地认识(和分配)小组成员如何分享酬劳和成本。 例如,当一些工人工作更多小时但获得相同的报酬时,小组成员可能会感觉到 ... 於 wikichi.icu -

#61.哲學研究所- 應用倫理研究中心- 應倫通訊 - 國立中央大學

前者係指在形式上、過程上是否符合公平正當的原則;而後者則指資源、福利各方面是否符合公平的分配,故亦稱「分配正義」或「社會正義」。古典功利主義者如邊沁、彌勒等 ... 於 in.ncu.edu.tw -

#62.公共行政研究中之正義制度的設計與執行: 以全民健保資源 ...

並試圖去釐清有. 哪些組織設計的目標可以滿足某些分配正義原則,進一歩去發展可平衡負擔與利. 益的健保資源配置相關機制。最後,公共行政如果要改善對公平正義價值「表裡. 於 web.thu.edu.tw -

#63.什麼是正義 - 每日頭條

總之,羅爾斯正義原則的一個基本觀念就是:「所有的社會基本善——自由和機會、收入和財富及自尊的基礎——都應被平等的分配。 怎樣的遊戲稱得上公平:無知之 ... 於 kknews.cc -

#64.我爸媽是大老闆,錯了嗎?政治哲學家眼中的「分配正義」

在此論點上,羅爾斯提出了他的正義原則:在一個每個公民都具有平等道德地位且共存於同一社會的合作體系之中,任何社會與經濟的不平等應當滿足兩個條件才 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#65.身心障礙者的健康照顧是出於社會正義的道德要求嗎?

為狹義的殘障定義專指)的三重區分,「缺陷是指生理或心理之結構或功能的缺失或 ... 好讓所有成員依舊能夠從無偏私的立場來省思醫療資源的分配正義。但另一方面,. 於 static.iyp.tw -

#66.《社會工作》 - 高上社工師

Deutsch 等人曾指出分配性正義包含三種原則:平等(equality)、需求(needs)、以及公平(equity)。所謂的平等原則在. 此指的是資源的均等分配,又分為算數的平等與 ... 於 sw.get.com.tw -

#67.《正義論》第二章10-12節 - myweb

第二章「正義的原則(The Principles of Justice)」之要旨:將討論適用在社會制度上的正義原則以及幾個適用於個人的 ... 第二個正義原則運用在社會和經濟利益的分配。 於 myweb.scu.edu.tw -

#68.分配正義論綱 - 中文百科知識

民主的正義價值分配正義與社會主義正義與社會主義的本質圖書信息出版社: 人民出版社; 第1版(2010年11月1日)平裝: 326頁正文 ... 定義、形式 實質、特徵 理念 職能 問題 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#69.私法的自然法方法 - 元照

設了一種高於實在法的自然法,它代表了正義法的原則, ... 邊沁對功利原理的定義 ... 受害者賠償;而分配正義要求根據美德按比例分配榮譽或政治職務. 或金錢。 於 www.angle.com.tw -

#70.「分配正義」還是「形式正義」?身心障礙作為福利身分與歧視 ...

洪惠芬,身心障礙,社會模式,依賴,歧視,形式正義與分配正義,Disability,Social ... 2012年起臺灣將採用WHO的ICF作為身障的定義與分類架構,現行身障鑑定體系將有巨幅的 ... 於 lawdata.com.tw -

#71.「社會正義」?還是「天道正義」?——知識份子的空心論述

「社會正義」這個詞,人們起碼使用了一百年,至今卻仍無確切定義。 ... 對勞爾斯來說,「薪資和財富的分配方式」雖然重要,但他更想宣揚一種「正義」,讓「天賦、機緣 ... 於 www.ylib.com -

#72.社會正義

社會正義(英語:social justice),又稱社會公義,指在一社會內分擔責任、安排社會地位、及分配資源上符合正義的原則。此概念包含了社會評價及社會道德的特性, ... 於 www.wikiwand.com -

#73.國立交通大學

2.1.1 知覺正義的定義. 正義是一種複雜的而多面向的人類社會現象(Mikula, 1980),它的重要性擴及生. 活中許多層面的課題。最一開始被廣為重視的分配正義,過去乃是源自 ... 於 www.iot.gov.tw -

#74.平等只是第一步,公平才是下一步

範資源公平分配的原則。分配正義的實踐. 是社會福利追求的理想,主張公平合理地. 分享社會資源,使得每一個社會成員都能. 平等地被對待。Burns (1956)以為:. 於 ir.kmu.edu.tw -

#75.正義優先於應得?

有一種政治哲學傳統認為,實現正義離不開「應得」,「應得」在分配正義中 ... 則、反思平衡等方式達成社會契約,最終選擇他所言的兩個正義原則(平等的. 於 www.cuhk.edu.hk -

#76.正義即是公平認為人是不平等的。 對社會貢獻多少

平等的定義 黃粵丞; 平等的沿革 李金霖; 主要內容介紹 程英傑 ... 分配正義. 在希臘政治之中,每個公民都有相同的發言權與投票權,不會因為人的職分與財富的不同而有 ... 於 gec.niu.edu.tw -

#77.疫苗分配正義,正視無證移民、移工、難民之需求|記者會

其實在台灣符合難民定義的個案數非常少,讓所有難民獲得疫苗的保護,進而減少武漢肺炎的風險,其實幾乎不會資源排擠到台灣人施打疫苗的數量。 再來是境外 ... 於 www.tahr.org.tw -

#78.人J4 了解平等、正義的原則,並在生活中實踐。 - CIRN 國民中 ...

(1)分配正義原則:分配某些事物時,應考慮需求、能力或應得與否做公平的分配。例如:每個人做同樣的工作是否得到同樣的報酬,或是貧富之間是否享受到同樣的健康資源 ... 於 cirn.moe.edu.tw -

#79.經濟自由的限度-政府是否應該介入財富重分配? - Ecstasy Vain

那麼社會的政治制度應該如何安排才算是公平或正義的呢?羅爾斯提出了兩個正義原則: 1.自由的平等原則:每個人都有平等的權利去擁有最適度的基本自由, ... 於 citycat.pixnet.net -

#80.當代社會正義理論之研究大綱 - 中興大學圖書館公告

在其所提出的分配正義、或是獎懲正義,以及交換正義之中,均應基於平等. 性以對待每個人。 ... 功利主義者〉一書中下了一個定義:功利原則是這樣一個原則,它根據增加. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#81.104 年公務人員升官等考試 - 公職王

定義 :是企業界與公務常用的一種作業方法,利用流程圖使每一項作業流程均能 ... 分配正義(distributive justice):基於公平分配財貨或資源,羅倫斯(Rawls)的差異原. 於 www.public.tw -

#82.謝世民/轉型正義是否「正義」,該由什麼原則來判斷?

羅爾斯主張,上述這兩項原則(其及優先規則)是憲政民主社會最有理由去接受的分配正義原則。對羅爾斯而言,一個政治社會的分配制度,即使沒有違反自己 ... 於 opinion.udn.com -

#83.教育制度中的社會正義理論分析-- 多元觀點與比較基礎建構

然而,若從「教育正義」(justice of education)的定義來. 看,有學者認為「教育正義」係指教育的作為和資源分配夠符合公平合理,. 尊重個體發展和權利,保障個體接受 ... 於 www.edubook.com.tw -

#84.我爸媽是大老闆,錯了嗎?政治哲學家眼中的「分配正義...

2020年1月21日— 美國哲學家約翰.羅爾斯(John Rawls,1921年2月21日—2002年11月24日)不僅對當代美國學界,而且對世界 ... 2020年2月28日— 第一正義原則是「平等自由 ... 於 1applehealth.com -

#85.公平正義,並非只是施捨同情 - 想想論壇

法國是一個社會分配主義的國家,一如北歐國家重視公. ... 國家在思想上比較重視公平正義,西方學者對於社會正義的定義是「公平」、「分配」、「截長補 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#86.什么是分配正义?(distributive justice?) - tl80互动问答网

分配正义 是一个法律和哲学概念,它围绕着一个社会的商品和服务分配规则展开。 ... 从法律上讲,恢复性司法一词被定义为一种参与性的过程,所有受某一 ... 於 www.tl80.cn -

#87.高中社會科- L1:居住正義

是為落實「 · 權」的保障,其主要內涵為 · 權的公平 · , 包含分配 · 和應報 · ,理想之 · ,其目標應是讓全體國人均能「住者適其屋」,並落實健全住宅市場、 ... 於 hs.nnkieh.tn.edu.tw -

#88.大 生你的公民素養夠了嗎?-公平與正義

大㈻生你公民素養了沒-公平與正義. 分配正義. 以公平合理的方式分配事物,可能是利. 益,也可能是負擔。 定義. 思考. 工具. ① 相似、相異。 於 ee-learning.nkuht.edu.tw -

#89.分配正義_百度百科

分配正義 涉及財富、榮譽、權利等有價值的東西的分配,在該領域,對不同的人給予不同對待,對相同的人給予相同對待,即為正義。分配正義,即給每個人以其應得。與之對應, ... 於 baike.baidu.hk -

#90.A Theory of Justice (2)

(1)存在一個獨立的標準決定什麼樣的分配是公平的;這個標準的定義先於程序。 ... 權利和自由定義。 2・基本結構滿足正義兩原則之後,所有人都具有平等公民的身分。 於 homepage.ntu.edu.tw -

#91.影響台灣民眾公平正義與發展機會評估的因素 - 臺灣民主季刊

義理論主要是從規範性角度來討論發展機會與公平正義的關係,而分配正義的 ... 連續型定義,也就是男生較好、都一樣或是女生較好的三分類,結果也不顯著。 於 www.taiwandemocracy.org.tw -

#92.社會正義定義

社會正義(Social justice) 一詞,在不同時空有不同意旨。. 一般而言,泛指平等、公正之統稱,強調資源分配可以有差異,但人們「應得其所應得」、「在平等中獲得生存與 ... 於 www.healife.me -

#93.社會正義原則 - Bkucuk

2、分配正義原則(principle of distribute justice)(機會平等。這些自由是一律平等的,是不可侵犯的,是不能為了較大的社會經濟利益而犧牲個人的自由,唯一對個人 ... 於 www.animete.me -

#94.Page 30 - ePB35101企業倫理- 含BE企業倫理認證_課本PDF

正義論正義(justice)與公平(fairness)這兩個名詞常被相提➅ 並論。 ... 分配正義,有很多不同定義,但通常指應依每人負擔的風險與付出,公平的分配利益。 於 mosme.tkdbooks.com -

#95.承認、分配與權力的正義:一個多元文化的取徑 - 南華大學

蓋,同理,權力或再分配正義的完善也不能確保承認差異的正義沒有瑕疵。然而, ... 言、符號的中介來與「有意義的他者」進行對話;換言之,自我認同的定義是自. 於 www.nhu.edu.tw -

#96.「分配正義」還是「形式正義」? 身心障礙作為福利身分與 ...

其次,這套體系完全從身障者生理. 因素來定義身障。雖然整套鑑定體系存在三種分類原則,但三者均將身. 障視同為「疾病」或「損傷」,或者 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#97.社會政策與價值 - 國立臺中教育大學

Rowls的論點是「正義即公平」,提出原初立場作為公正分配的基礎,並在「無知之幕」後進行正義原則之選擇。無知之幕:沒有人能知道自己在社會中的位置、階級等,只知道是 ... 於 yntcut.ytsys.com -

#98.何謂公平正義?(二)如何判斷一個政策是否符合公平正義原則 ...

延伸至公平性原則:(弱勢者)重分配福利最大化。 (公策) 公共政策的制定,常被期許要符合公平正義原則。(一) ... 於 blog.xuite.net