北投女巫歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴祥蔚寫的 穿越臺灣趣歷史:從猛獁象到斯卡羅,考古最在地的臺灣史 和粘忘凡的 北投,從前從前都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新網頁2也說明:「北投」名稱的由來 北投原為平埔族中的凱達格蘭族(Ketagalan)部落居住的地方,而「北投」(Pataauw)即凱達格蘭語的女巫之住所;清初漢人前來開墾,稱Pataauw為「北 ...

這兩本書分別來自時報出版 和文訊雜誌社所出版 。

輔仁大學 博物館學研究所碩士班 王廷宇所指導 余彩瑄的 話語中的家園:北投生活環境博物園區登場的脈絡、論述與行動 (2021),提出北投女巫歷史關鍵因素是什麼,來自於北投、北投生活環境博物園區、論述、北投社雜誌季刊。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 朱友意所指導 葉人華的 甜美的孤寂:葉人華創作論述 (2021),提出因為有 甜美的孤寂、存在主義女性主義、月經藝術的重點而找出了 北投女巫歷史的解答。

最後網站來去北投(上) | FLiPER - 生活藝文誌則補充:「北投」此地名是由凱達格蘭族語系ki-pataw(女巫)取音而來。 ... 依台灣第一家溫泉旅館遺址的意義,彷彿承接了平田氏當年開闢北投溫泉的歷史傳承。

穿越臺灣趣歷史:從猛獁象到斯卡羅,考古最在地的臺灣史

為了解決北投女巫歷史 的問題,作者賴祥蔚 這樣論述:

原民、先民原來是這樣生活! 回到恐龍時代的臺灣,會看見什麼? 有比土鳳梨更土的鳳梨? 考古改寫了臺灣土狗史?!媽祖是外國人或混血兒? 挖掘大量的臺灣史料,不誤解的最臺知識、傳奇歷史,比小說與戲劇更精彩! 許許多多的真實歷史,比戲劇與小說還要傳奇 臺灣發生的歷史,就充滿了可以拍出好戲的真實傳奇。 穿越臺灣歷史,享受奇趣。 .回到恐龍時代的臺灣,會看見什麼? 儘管考古學家們前仆後繼,卻始終沒有在臺灣找到恐龍化石,即使是鳥類的古生物化石也一直沒有找到。直到西元2021年有了大突破! .有比土鳳梨更土的鳳梨? 臺灣的鳳梨品種有過三代,我們俗稱的土鳳梨,並非是臺灣

原生品種,其實是第二代的開英種;至於更土的鳳梨,是第一代的在來種,俗稱本島鳳梨,據稱是先民從福建引進。味道香、果蒂深,已經快瀕臨絕跡,在彰化種植鳳梨並販售鳳梨酥的旺梨小鎮目前還保有十株,非常難得。 .考古改寫了臺灣土狗史 臺灣沒有任何原生的犬科動物,包括了狼、豺、狐狸。所以儘管臺灣自古以來多山、多森林,卻不一定有原生的狗與狼。隨著南科考古遺址的發現而有了重大的全新突破。西元2000年在臺南科學園區的「南關里遺址」,挖出了俗稱為「臺灣第一狗」的狗骨頭化石,這是臺灣最早的「狗墓葬」,骨頭完整,呈現睡姿的狀態,距今大約4500年。 .基隆差點變成臺北府城 西元1854年,福建小刀

會數千人在對岸被擊敗,跨海流竄而來,從海上攻佔基隆。當時讓清朝在臺的官員苦於難以救援,後來靠著官方動員民間一起合作,才擊退了佔據基隆的小刀會。基隆是本來規畫的建城之地,當時福建巡撫丁日昌就認爲基隆戰略位置重要,應該建造臺北府城於基隆,但是海防大臣沈葆楨偏愛在臺北建城。當時有官員跟地方勢力勾結炒地皮,所以改成在臺北建城,而且挑選的艋舺土地還是當時低窪容易淹水之處,根本不適合建城。正因地理位置不理想,所以土地便宜,適合炒地皮,這是古今不變的炒地皮招數之一。 .追尋殘存的總督府「台字章」 興建於日治時期的「小粗坑發電廠」,位於新北市新店區的小粗坑。在巴洛克風格的建築物上,至今還保存有日治時

期的總督府徽章「台字章」,也稱為台字紋或台字徽。值得一提的是,「台」這個字其實不是「臺」字的簡體字,依照漢朝許慎所撰寫的《說文解字》,臺字的原意是「觀四方而高者」,至於台字的原音同怡,原意則是喜悅。到了唐朝,台字開始跟臺字同音,只是意思仍不一樣。明朝與清朝已經有小說使用台字替代臺字,到了日治時期總督府全面使用台字而不用臺字,一直通用至今。 .消失中的全臺唯一「迷宮村」 臺灣有一個很獨特的迷宮村落,位於桃園市龍潭區的三坑。三坑的大平迷宮村據稱創建於清朝的道光、咸豐年間,大平又叫大坪,是一個傳統的客家聚落。大平迷宮村的形成原因主要應該是為了防止遭受外來的攻擊,所以把村子蓋成狹小迷宮,甚至

被認為這是一種類似蜂巢式的布局,不但房舍低矮,就連其間的巷弄也都非常狹窄,連兩人並行前進都有困難,這樣一來,萬一遇到外敵突襲時,敵人就無法大舉入侵,也不便使用傳統的大型兵器攻擊,可以為村民爭取一點反擊或逃難的時間。 97堂臺灣歷史穿越課,原來原民、先民是這樣生活!精彩故事,挖掘臺灣史料,大量的臺灣歷史資料,太多太多精彩萬分的傳奇歷史,比小說與戲劇更精彩。 本書特色 ★著作榮獲國家圖書館「臺灣出版Top1」作者賴祥蔚博士,帶你挖掘最具臺灣古早味的傳奇、趣事趣聞! ★從百萬年前的臺灣猛獁象,到原民記載、漢人大舉移民來臺,史蹟、風土、民情、習俗、傳說,不誤解的最臺知識,讓你不再認

同迷航,愛臺灣就是這麼有奇趣! 誠摯推薦 臺北市長│柯文哲 民視電視公司董事長│王明玉 《斯卡羅》導演│曹瑞原 霧峰林家林祖密嫡孫│林光輝 德勤財務顧問總經理│范有偉會計師 微軟亞洲研究院副院長│潘天佑博士

話語中的家園:北投生活環境博物園區登場的脈絡、論述與行動

為了解決北投女巫歷史 的問題,作者余彩瑄 這樣論述:

近幾年臺北市政府推動無圍牆博物館計畫,不過早在1996年北投就有出現以生態博物館(ecomuseum)概念提出的類似構想:「北投生活環境博物園區」。由北投地方居民組成的八頭里仁協會所發行的北投社雜誌季刊中有許多討論,只是此構想經過數十年仍未具體成形。受到 Michel Foucault 論述分析的觀念啟發,本論文希冀透過北投社雜誌中的論述,探討論述者當時提出北投生活環境博物園區的動機和規劃,進而試圖理解此構想在推動上的設計。筆者藉由相關文獻搭配北投社的論述,梳理北投生活環境博物園區展開的脈絡。從中得知北投生活環境博物園區萌芽的契機,是北投溫泉公共浴場被發現,並由地方居民組成八頭里仁協會展開保

存運動開始。進而串連周邊資源提出北投溫泉親水公園計畫,再擴大範圍成北投生活環境博物園區構想,形成點到線到面的轉變。本論文發現,從北投社論述看到北投生活環境博物園區的登場是發軔自論述者們從推動保存北投溫泉公共浴場建築開始,在論述中逐步建構一個由日治時期為開端、溫泉為主題的時空框架,再由此往後推展處理國民政府時期到當代的問題,而北投溫泉親水公園計畫、北投生活環境博物園區即是論述者提出的實踐方法。此外,筆者發現隨著推動北投溫泉公共浴場保存到北投生活環境博物園區的提倡,論述和實踐事實之間的關係,以及不同論述者的論述內容也愈趨分歧,可能暗示了北投生活環境博物園區經過多年仍未具體成形的原因,甚至能夠幫助我

們反思生態博物館概念在實踐上的問題。反過來說,北投社當時提出來的論述,時至今日仍可在北投的文化場域中聽到其概念與架構。這是否也說明了論述雖然不直接等於或轉化為實踐,但論述對於說明與建構概念、遊說與動員人們,最後引導實踐的產生,都起到了至關重要的作用。因此,研究北投生活環境博物園區的實踐、行政等事實固然有其重要性,但研究北投的文化論述也是理解北投文化的必要一環。

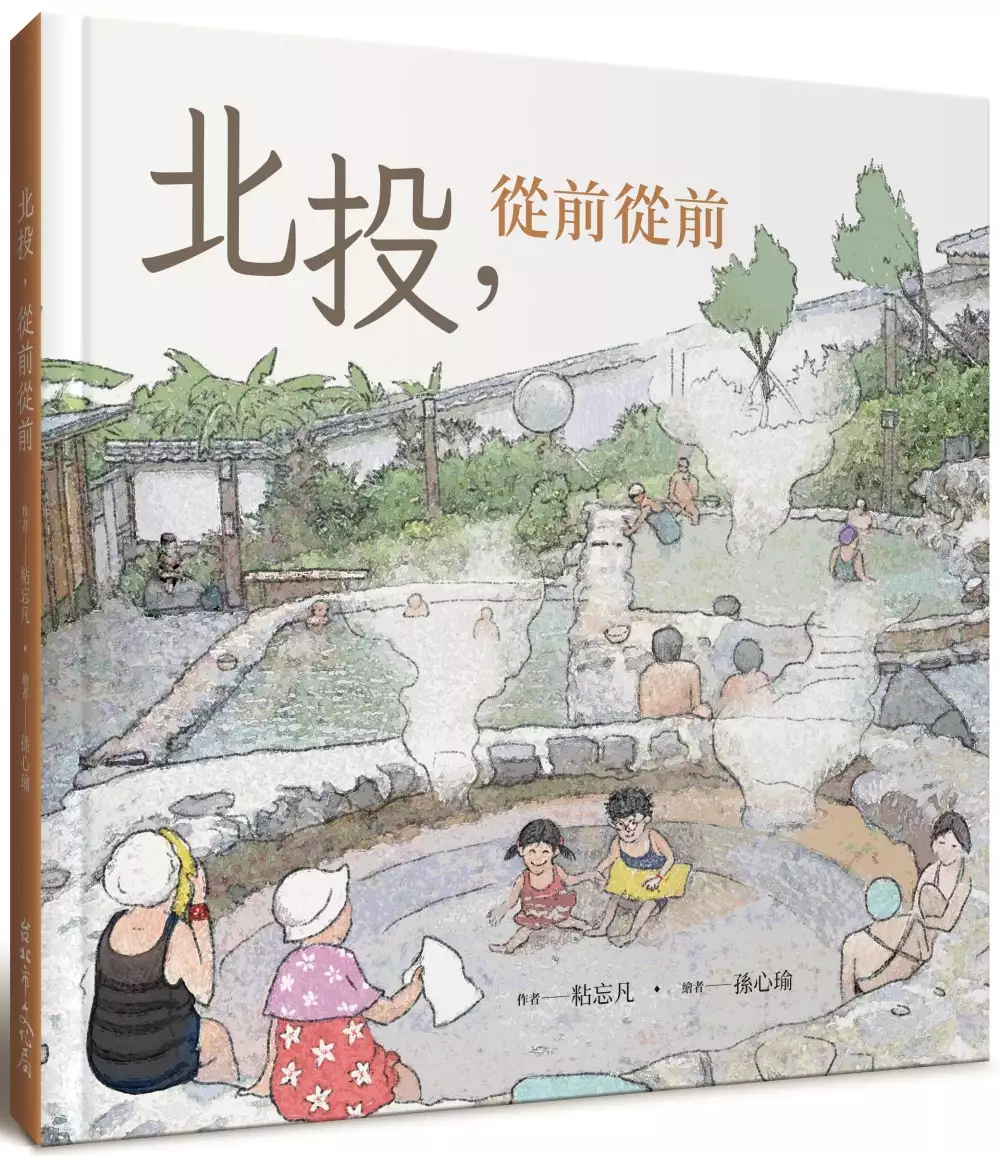

北投,從前從前

為了解決北投女巫歷史 的問題,作者粘忘凡 這樣論述:

一個又一個旅客,在小溪中泡著溫泉; 一列又一列火車,載著來參加納涼會的民眾; 一間又一間飯店,那卡西樂團與歌手生動的演出; 原來這就是從前的北投! 本書以繪本的形式,呈現北投豐富的文化資產,包含古蹟建築、在地文化、歷史場景、口述傳說等。由作者粘忘凡溫暖的文字、繪者孫心瑜細膩的筆觸,帶領讀者緩緩走進從前的北投時光。從日本時期、民國50~90年代、再到21世紀,重現新北投車站、北投公園、北投公共浴場(現北投溫泉博物館)、北投中心新村等建築樣貌,以及那卡西文化、機車快遞、地熱谷煮蛋等常民記憶。 畫面中,以北投地名(源自凱達格蘭族語「Ki-Patauw」,意涵的其中

一說為「女巫」)為開端,小女巫隱藏其中,守護著北投這塊土地。 在千禧湯相遇的兩位阿嬤,雖然過去互不相識,因為都在北投生活著,彷若早已認識的多年好友,聊起北投的點點滴滴。 圖風寫實精緻,參酌一幅幅歷史照片,描繪出當時的生活場景、現代的在地活動,傳遞出滿滿的回憶與情感。藉由前後呈現日本時期的北投納涼會,與現代舉辦的北投納涼祭,象徵文化資產的延續。 本書特色 ★以北投歷史場景為主題,寫實細膩的繪畫風格,搭配親切溫暖的文字創作,適合各年齡層的讀者一同來認識北投。 ★以黑白、仿局部染色、朦朧褪色回憶感及全彩等不同方式表現,加上多元的視角,呈現新北投地區橫跨百年精彩的文史樣

貌。 ★包含兩頁精美立體頁,描繪夏日納涼會煙火場景,感受古蹟建築躍然於紙上。 ★附錄文資小知識,讓讀者進一步了解北投的各式文化資產。

甜美的孤寂:葉人華創作論述

為了解決北投女巫歷史 的問題,作者葉人華 這樣論述:

本研究自2019年始,筆者以自身注意力不足衝動過動症患者的孤獨感,和身為現代女性的社會角色與多種情感經歷為出發點,透過文獻探討,爬梳藝術史中的男性中心主義,與當今影像世代中的男性凝視,如何影響現代女性自我身體意象,以此探討當今社會中女性的孤獨;而女性藝術家如何透過作品自我詮釋以肯定自身形象與身體經驗,並從中反映當代女性的孤獨與堅韌,建立以女性為主體的藝術創作方向與敘事手法。本文以筆者的繪畫創作為研究對象,探詢女性的存在孤寂性與肯定女性身體經驗的積極意義,運用繪畫創作論述作品理念,找到適切的表現形式與視覺語彙,同時在創作理念的闡釋上與文本相互參照以確立其發展脈絡的正確性,透過創作過程尋找真實自

我,表達筆者身為當代女性面對存在焦慮時展現的堅韌,從「他者」成為「為己存有」,使孤寂呈現甜美的狀態,以建立反映當代社會氛圍的繪畫風格。在筆者的創作中,經期間生理上的變化與心理感受,透過嫣紅流竄於背景,與身體融合又消逝,如同月經一次次來訪。透過對月經的反思與詮釋,以此內在風景隱喻著關於生殖、繁衍或對生命與死亡的想像:生命何其涼薄,卻又豐盛滿溢;生命是一場甜美的孤寂。

北投女巫歷史的網路口碑排行榜

-

#1.《北投女巫》現身北投簡士頡闖出條漫新舞台 - PressReader

歷史 悠久的北投,遇上美豔動人的女巫,在簡士頡筆下,蒙上一層名為「巫術」的神祕面紗。條漫經濟的虛實整合,不僅為小鎮注入從未預期的生命力,更讓在 ... 於 www.pressreader.com -

#2.探索女巫的故鄉北投五感走讀| 提報內容 - 綠色學校

目標:. 透過走讀,讓學生能夠達到以下目標1.能理解北投地名由來與歷史背景2.能理解綠建築的核心設計概念3.能理解地熱谷的成因與溫泉泉質分類,以及與北投的溫泉經濟的 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#3.新網頁2

「北投」名稱的由來 北投原為平埔族中的凱達格蘭族(Ketagalan)部落居住的地方,而「北投」(Pataauw)即凱達格蘭語的女巫之住所;清初漢人前來開墾,稱Pataauw為「北 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#4.來去北投(上) | FLiPER - 生活藝文誌

「北投」此地名是由凱達格蘭族語系ki-pataw(女巫)取音而來。 ... 依台灣第一家溫泉旅館遺址的意義,彷彿承接了平田氏當年開闢北投溫泉的歷史傳承。 於 flipermag.com -

#5.北投-女巫幻想博物館 - tzuyayaX遊來遊去- 痞客邦

在浴池旁的欄杆上,泛黃的池底以及邊緣被磨損的小瓷磚,是否還在懷念溫泉的滋味?但無論如何,這代表著記憶的深度,蘊藏了豐富的歷史痕跡。 曾經想過,會 ... 於 tzuyaya.pixnet.net -

#6.2019台北青旅行文藝北投-女巫之鄉-遊記@許品萱(85828)

行程簡介. 撲鼻而來的硫磺氣味,像是暗黑天地的前奏;氤氳的白煙,是地底湧泉的先行者。想像著歷史的軌跡、在秋涼的季節裡,文藝青年們,請跟隨著我們 ... 於 travel98.com -

#7.特色導覽-北投 - 美最時旅行社

北投 ,從女巫傳說故事到漢人開墾造就北投一頁史話;日治時代,因日本人喜好泡湯,新北投溫泉魅力不脛而走,聲名大噪,沿著北投溪,可以感受到日治時代的歷史風情,處處 ... 於 www.mtttour.com.tw -

#8.2011-旅情新北投.女巫嬉遊記 - 個人新聞台

2011.10.30-新北投,遊憩趣_造訪女巫的故鄉. 新北投-1. 北投捷運站月台上有個既壯觀又醒目的『來去新北投(TO XINBEITOU)』之大型藝術裝置. 新北投-2. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#9.映象北投| 女巫的故鄉走讀‧尋找神秘的魔法石|Accupass 活動通

「北投女巫,故事發生在熟悉的都會小鎮中,深藏著大家不知道的文化。」 原為平埔族凱達格蘭落居的地方,其地名由來則是來自平埔族北投社,因 ... 於 www.accupass.com -

#10.【台北】尋訪女巫的故鄉 - Ally愛玩樂- 痞客邦

「北投溫泉」是台灣溫泉歷史的源頭,也是早期人民生活的縮影。 從局部的身體清潔到公共澡堂的入浴禮儀所衍生出的溫泉文化,帶動了當時流行及繁榮的 ... 於 ally701.pixnet.net -

#11.第四季EP3|探訪女巫的故鄉,關於北投的那些大小事

北投 一名最早可以追朔到居住在這裡的原住民,最早發現這個名稱的是一位日本的人類學家-伊能嘉矩,當時的他正在台灣做調查,發現北投這個地方有一個「女巫 ... 於 hogialife.com -

#12.認識台北城市-北投溫泉鄉@ 熊妹的家:: 隨意窩Xuite日誌

開始接觸古蹟古宅後,也開始重新認識歷史,了解一座廟宇的由來,就能認識一個 ... 認識北投,首先要知道北投名稱的由來,北投是凱達格蘭族最早居住的 ... 於 m.xuite.net -

#13.(圖多)台灣優質漫畫:簡士頡北投女巫 - 動漫板 | Dcard

台灣本土漫畫《北投女巫》從在地傳說出發,描述八位隱身在現代都市中的女巫,各有不同法術,如:預知夢、控制恐懼、與動植物溝通、魅惑、製造悲劇、光 ... 於 www.dcard.tw -

#14.絢爛夏夜《北投女巫魔法節》裝置燈區訴說溫泉鄉魔法故事

活動場域橫跨北投熱門景點,如北投公園、七星公園、七虎公園及地熱谷,展出一系列緊扣「女巫」及「北投歷史、文化」意象的動靜態活動,其中涵納了北投文化 ... 於 www.chinatimes.com -

#15.女巫之家-新北投溫泉之鄉|台北市景點-導覽課程 - 104高年級

台北市導覽景點|方堂| 250 | 北投溫泉從日治時期便素有盛名,瀧乃湯、天狗庵等都有著深遠的歷史背景,木造老車站、北投公園、凱達格蘭文物館、溫泉 ... 於 senior.104.com.tw -

#16.北投社- 維基百科,自由的百科全書

17世紀初西班牙、荷蘭文獻即有此社盛產硫磺的記載,伊能嘉矩記載巴賽語Pataauw為女巫的意思,經猜測,是因為該地為硫磺產地,煙孔瀰漫似乎有女巫出現而得名,清治時以台語 ... 於 zh.wikipedia.org -

#17.自由廣場》北投女巫的文化誤植

黃丞毅近日在北投地方團體鬧得沸沸騰騰的北投女巫魔法節,其中最引. ... 真誠建議市府同仁們,未來策畫相關地方活動,若要與在地歷史連結,請多諮詢、 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#18.北投 - 淡水維基館

北投 溫泉歷史[編輯]. 北投的名字是取自平埔族語的北投Kipatauw,即是「女巫」的意思。傳聞是當地原住民發現北投的硫磺氣體,以為是女巫作法,北投亦 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#19.2022北投女巫魔法節登場柯文哲邀民眾夏天來北投玩

台北市長柯文哲出席活動表示,北投本來就有溫泉、奇石和山林,也帶動這一百年來溫泉產業的發展,其實北投還有很豐富的人文歷史,這些都沒有讓世人更 ... 於 www.taiwanhot.net -

#20.探訪女巫 北投古蹟尋寶趣 - 臺北市學校環境教育中心

逛北投就像上一堂近代的歷史課,它不經意地在角落或階梯上默默地說著故事。 「天狗庵」多麼特殊的名字,原來它是臺灣第一家溫泉旅館,雖然目前僅留下石階 ... 於 ee.tp.edu.tw -

#21.2022北投女巫魔法節特約店家召集令即日起報名 - 中華日報

北市商業處長高振源表示,北投商圈具有豐富的歷史人文特色及溫泉觀光資源,為推廣北投商圈夏日特色,預計在暑假期間的八月到九月辦理「二0二二北投女巫 ... 於 www.cdns.com.tw -

#22.「北投女巫魔法節」宛如西洋萬聖節翻版很荒謬 - 上報Up Media

「我的阿嬤就當過女巫。」透過這樣的訪談、對話,我們才知道,即使北投社的巫師傳承已經斷了;但是,這樣的歷史記憶至今仍保存在耆老和族人的心中,並 ... 於 www.upmedia.mg -

#23.北投的開端 硫磺與溫泉

北投 在台灣的歷史地位,以台灣硫礦及溫泉最早開發著稱。 ... 稱此地為「女巫居住的地方」平埔族語「巴島」(Patauw),泉州漢人以河洛語音譯為「北投」(或八投、八頭), ... 於 cyberisland.teldap.tw -

#24.【旅行地圖】煙霧瀰漫女巫出沒?充滿歷史記憶的北投 - La Vie

「北投」此地名是由凱達格蘭族語系ki-pataw(女巫)取音而來。由於此處存在著溫泉,時常瀰漫著煙霧,也不難免讓人聯想有女巫居住在此地。不過,既然介紹了 ... 於 www.wowlavie.com -

#25.嘴砲@頡圖仙子 - Plurk

<北投女巫說文解字>因為最近在處理的事情實在太煩人了,心血來潮來開個解說單元。可以截下北投女巫當中令你摸不著頭緒的台詞來詢問,不會影響到未來發展的範圍內我會 ... 於 www.plurk.com -

#26.2022北投女巫魔法節8/4-9/4首次華麗舉辦 - 蕃新聞

【威傳媒記者蘇松濤報導】 為形塑城市亮點商圈特色,臺北市新北投溫泉商圈今(111)年以女巫為主題,111年8月4日至9月4日,於北投公園、七星公園、七虎 ... 於 n.yam.com -

#27.2022北投女巫魔法節魔幻的夏季派對首登場 - 旅遊經

臺北市柯文哲市長表示,北投商圈除了擁有珍貴的溫泉資源而享譽國際外,更蘊藏著豐富的歷史人文及特色觀光資源,值得推薦給國內外旅客一年四季皆來遊玩,近年融入文化作為 ... 於 www.travelrich.com.tw -

#28.北投,從前從前 - 博客來

本書以繪本的形式,呈現北投豐富的文化資產,包含古蹟建築、在地文化、歷史場景、口述傳說等。由作者粘忘凡溫暖的文字、繪者孫心瑜細膩的筆觸,帶領讀者緩緩走進從前的 ... 於 www.books.com.tw -

#29.台北一日遊推薦北投溫泉美食一日遊 - 太愛玩Tai i wan

前往北投溫泉交通台北捷運搭乘捷運淡水線至北投站,接著轉車至新北投站, ... 現在已不是公共浴場,內部空間轉為博物館之用,二樓現展示北投的人文、歷史、產業等,一 ... 於 taiiwan.com.tw -

#30.夏季魔幻派對! 2022「北投女巫魔法節」7大夢幻裝置藝術, ...

想到北投只有溫泉的印象嗎? 為了讓大家四季都能到北投悠閒漫步,台北市政府首度舉行「2022北投女巫魔法節」夜間光雕秀,即日起至9/4止,每當夜幕降臨 ... 於 udn.com -

#31.【台灣神話故事EP5】北投女巫傳說 - 親子天下

小朋友們,你們吃過用北投硫磺溫泉煮的溫泉蛋嗎?會不會好奇它為什麼聞起來臭臭的呢?還有,為什麼北投的溫泉總是飄著白煙?聽說這些煙霧都跟「女巫」 ... 於 www.parenting.com.tw -

#32.2022北投女巫魔法節8/4-9/4首次華麗舉辦 - 威傳媒

為形塑城市亮點商圈特色,臺北市新北投溫泉商圈今(111)年以女巫為 ... 表示,北投商圈除了擁有珍貴的溫泉資源而享譽國際外,更蘊藏著豐富的歷史人文及 ... 於 www.winnews.com.tw -

#33.《北投女巫魔法節》絢爛北投仲夏夜, 7大裝置燈區訴說溫泉鄉 ...

活動場域橫跨北投熱門景點,如北投公園、七星公園、七虎公園及地熱谷,展出一系列緊扣「女巫」及「北投歷史、文化」意象的動靜態活動,其中涵納了北投文化 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#34.2022北投女巫魔法節開跑!6大主題展區

除此之外更結合高科技產業,讓民眾能透過AR/VR體驗秘境解密,一同深入感受北投的美好,與窺探北投的歷史與文化。 到北投公園尋找隱藏的AR虛擬女巫。Photo ... 於 blog.icook.tw -

#35.【台北北投景點】女巫之鄉,溫泉資源、古色古香和人文歷史薰 ...

【台北北投景點】女巫之鄉,溫泉資源、古色古香和人文歷史薰陶之旅 · 10/1/2020 · 想要暫時遠離塵囂又不想跑太遠嗎? · 第一站:新北投車站 ~臺鐵淡水線僅存 ... 於 holamiamia.pixnet.net -

#36.財團法人台北市北投文化基金會+++ - 台灣社區通

邀請青年朋友以平埔女巫的心情體驗、守護北投的山、水、味,透過對於在地的產業發展、人文歷史、自然生態及空間體驗,以健康、永續為願景,敬重大 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#37.2022北投女巫魔法節8/4~9/4華麗舉辦鐳射光雕主秀 - 旅報

台北市新北投溫泉商圈以女巫為主題,於8/4~9/4於北投公園、七星公園、 ... 北投商圈除了以豐富而珍貴的溫泉資源享譽國際,更蘊藏著豐富的歷史人文 ... 於 www.ttnmedia.com -

#38.北投公園窺見歷史風華 - 太陽網

北投 公園坐落在風華再現的新北投車站對面,帶著硫磺味的北投溪流過整個公園,這座百年的老公園見證了歷史、消逝的人文和溫泉鄉的悲歡離合,趁著假日 ... 於 suntravel.tw -

#39.女巫的故鄉你知道為什麼我們總說北投是女巫的 ... - Facebook

其實「北投」這個地名是從平埔族「北投社」而來。 而這平埔族語「北投Kipatauw」,指的正是女巫的意思。 但為何命名為女巫有兩 ... 於 www.facebook.com -

#40.北投-女巫、溫泉、舊車站| JIBAO - 洞悉教材的趨勢

「北投」此地名是由凱達格蘭族語系ki-pataw(女巫)取音而來。 ... 因此台北市政府特別在北投成立凱達格蘭文化館,讓民眾了解這段歷史。 北投原住民的 ... 於 jibaoviewer.com -

#41.睫毛*RELAX: 【漫畫-大綱、評析】〔5星〕《北投女巫》

《北投女巫》的角色不少,光是女巫就有八個,而且每個人的性格不同,加上白團的幾個男生,可以交織出新一代人的價值觀,以及背負著歷史包袱下的掙扎與 ... 於 www.ey-relax.idv.tw -

#42.揭開「女巫之鄉」神秘面紗!北投必玩的8個景點 - ETtoday旅遊雲

原來,清朝時漢人紛紛移入台灣開採,在當時北投是平埔族中的凱達格蘭族(Ketagalan)部落居住的地方,而平埔族語的女巫就是北投的意思,這就是女巫之鄉的 ... 於 travel.ettoday.net -

#43.[台北北投區] 女巫之鄉泡湯賞景一日微旅行房間寬敞面公園景觀 ...

自從捷運開通後,到北投或新北投泡湯,便成了我們每年冬天必來的行程,「北投」這個地名在平埔族語「北投Kipatauw」,指的是女巫的意思, ... 於 joy0523.pixnet.net -

#44.北投老街區的過去與現況

『北投老街區』沈澱了北投區最深厚的歷史文化記憶,至今從清江路、中正街、大同街這條昔日的淡北古道沿線,還可以找出來許許多多的聚落痕跡。 『北投老街區』珍貴的,不 ... 於 ms2.ctjh.ntpc.edu.tw -

#45.【台北景點】北投地熱谷整修新開放!環狀景觀步道輕鬆走/免 ...

2022北投女巫魔法節開始了,位於新北投捷運站附近廣場新活動, ... ->【台北北投】溫泉住宿/飯店/湯屋/推薦便宜13間&北投溫泉博物館歷史建築參觀免 ... 於 leofunlife.com -

#46.新聞發佈|仲夏女巫之旅雙人行含早餐早鳥價 ... - 老爺酒店集團

北投 老爺酒店搭配台北市溫泉協會女巫魔法節活動,自即日起至9月14日推出夏日專屬 ... 時分帶領賓客漫步北投秘境,藉由講解與導覽互動方式,走讀溫泉鄉迷人歷史與文化, ... 於 www.hotelroyal.com.tw -

#47.2022北投女巫魔法節!6大展區及IG打卡點,必看夜間光雕主燈秀

亞米Yummy 有話說. 暑假玩不停!台北知名新北投溫泉商圈舉辦女巫魔法節,展開一系列夜間光雕秀、文創特展、演唱會、市集等等活動,點亮具歷史人文的北投。 於 www.woo-oh.com -

#48.百年吉他橋、煙霧繚繞溫泉鄉!北投夢幻二日遊4個私藏景點別 ...

台北市北投搭捷運就能到,探尋溫泉鄉的文化魅力,位在台北市最北端,又被稱作「女巫的故鄉」。 於 www.edh.tw -

#49.洗滌身心的知性之旅!探訪女巫的故鄉北投

「北投」地名是從平埔族「北投社」而來。而平埔族語「北投Kipatauw」,指的是女巫的意思。為何稱這裡為女巫,有兩種說法,一種說法是因本區硫磺溫泉 ... 於 seedenergy.com.tw -

#50.北投周邊景點

北投 公園. 建於明治44年(西元1911年),至今已有百年歷史。沿著公園兩旁溫泉業建築林立, ... 於 www.kagaya.com.tw -

#51.台灣女巫的故鄉在這裡!為期一個月感受降肉神力

北投 地名由平埔族語Kipatauw發想而來,意指「女巫」。 ... 專業活動員於傍晚時分帶領賓客漫步北投秘境,藉由講解與導覽互動方式,走讀溫泉鄉迷人歷史 ... 於 woonews.com.tw -

#52.這裡有女巫! 故鄉走讀探索北投溫泉歷史 - 政大大學報

這裡有女巫! 故鄉走讀探索北投溫泉歷史. 2021/12/29 21:26:25. 【記者李謙謙台北報導】山頂白煙繚繞,溪水散發不尋常的氣味,細細察看溪流,石頭竟被神秘地染成了青 ... 於 unews.nccu.edu.tw -

#53.2011台北溫泉季 走入北投 - CHCCD商業部落格

認識北投. 女巫的故鄉「北投」原為平埔族中的凱達格蘭族(Ketagalan)部落居住的地方, ... 來到北投,可以感受到日治時代的歷史風情,處處都是五十年以上的歷史古蹟。 於 www.chccd.com -

#54.台北北投》走訪傳說中女巫力量的泉源~北投溫泉博物館

「北投」地名的發音在巴賽族語為Pataauw,是女巫的意思,早期巴賽族 ... 台中州廳(今台中市政府/歷史建築)等,目前都已經是台灣重要的文化資產。 於 www.peopo.org -

#55.洗滌身心的知性之旅!探訪女巫的故鄉北投 - HackMD

木造結構的百年車站座落於新北投捷運站旁,是認識北投的入口,同時也是了解鐵道生活文化的起點。簷架下的雕花托座及老虎窗為車站一大特色,曾因北淡線停駛而走入歷史,站體 ... 於 hackmd.io -

#56.探究日據時期之前北投的聚落發展

北投 ,這個地名將當時人們對溫泉地景的敬畏轉化為象徵對女巫的崇敬,把當地的社會族群與代表性地景串連起來,因而在漢人大量入墾後,平埔族文化逐漸消失,仍可藉此地名遙想 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#57.北投女巫魔法節溫泉鄉魔法故事開演| 地方亮點 - 好生活- 中央社

... 如北投公園、七星公園、七虎公園及地熱谷,展出一系列緊扣「女巫」及「北投歷史、文化」意象的動靜態活動,其中涵納了北投文化展覽、在地創意市 ... 於 howlife.cna.com.tw -

#58.閱讀讀者.漫畫篇》厭世姬:漫畫裡對年輕人挫敗感的描寫

讀物:《來自深淵》、《風之谷》、《北投女巫》、《深夜的糟糕戀愛圖鑑》、《鄰家女孩》、《娃娃愛你》、《不幸公寓》 讀者:厭世姬·何時開始看漫畫 ... 於 www.openbook.org.tw -

#59.「北投女巫魔法節」8/4華麗登場!7大魔幻裝置藝術在哪裡 ...

活動時間:2022/8/4-2022/9/4 · 活動地點:於北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站周邊。 · 女巫鐳射光雕秀:展演時間:19:00-21:30 ( 30分鐘一場) ... 於 kaikay.tw -

#60.《北投女巫魔法節》絢爛北投仲夏夜7大裝置燈區訴說溫泉鄉 ...

《北投女巫魔法節》主秀【魔幻雷射光雕秀】,交織一場魔幻聲光的絢爛之旅。 ... 緊扣「女巫」及「北投歷史、文化」意象的動靜態活動,其中涵蓋了北投 ... 於 ctee.com.tw -

#61.一則女巫的現代寓言《北投女巫》:不要害怕自己不一樣 - 女人迷

台灣本土漫畫《北投女巫》從在地傳說出發,描述八位隱身在現代都市中的女巫,各有不同法術,如:預知夢、控制恐懼、與動植物溝通、魅惑、製造悲劇、光 ... 於 womany.net -

#62.將外婆口中的歷史搬上漫畫舞台——《北投女巫》不談女巫

北投女巫 》這部連載漫畫,描述隱身於都會的7 位女孩,其實是擁有植物、動物、光明、魅惑、預知夢等不同性格與神秘力量的女巫,這些讓讀者深深著迷的 ... 於 www.matataiwan.com -

#63.在地創意市集、地熱谷探索來一場與眾不同的北投仲夏體驗

「2022北投女巫魔法節」 為促進北投商圈夏日亮點,系列活動於8月4日至9月4 ... 公園、七星公園、七虎公園及地熱谷,展出一系列緊扣「女巫」及「北投歷史. 於 liyujulian.pixnet.net -

#64.【活動】2020四季訪陽明系列活動-「磺石硫情-龍鳳谷-北投」

從平埔族「女巫的故鄉」到日治時期的「溫泉鄉」,北投是個充滿懷舊人文歷史的地方,跟著陽明山國家公園的解說志工,從龍鳳谷-北投溫泉的源頭出發,經過 ... 於 hiking.biji.co -

#65.騎士傳情-北投機車限時專送-騎士地圖01認識北投

意思是女巫的故鄉,為了傳承、發揚凱達格蘭人的文化,於北投溫泉親水公園對面中山路 ... 現在的北投,可以感受到日治時代的歷史風情,處處都是五十年以上的歷史古蹟。 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#66.保安宮「尋龍記」及北投「女巫之湯」教育活動 - 國立臺灣博物館

由古蹟解說員帶領民眾到國家二級古蹟大龍峒保安宮遊聖宮拜大帝、看龍認識廟、啟動尋龍計劃、辦理龍詩發表會等,透過遊戲和探索的方式,從藝術、民俗和歷史的角度,揭開千古 ... 於 www.ntm.gov.tw -

#67.臺北北投青年壯遊點 - 壯遊體驗學習網

為何有這樣的地名,一是硫磺溫泉熱氣被認為是女巫作法;另一種則是傳說有女巫居住此處,祈禱化解硫磺泉的災害。「北投」女巫的靈力結合溫泉文化帶給了社區故事無限的想像和 ... 於 youthtravel.tw -

#68.[長評] 《北投女巫》:歷史與巫術的重生 - 在水裡寫字

作品名稱:《北投女巫》 作者:簡士頡屬性:原創作品連結:第一季、第二季作品類型(tag):數位漫畫、奇幻心得內容:如下,本文的圖片皆可點擊放大。 於 waterfall.slashtw.space -

#69.女巫之湯 - 彰化縣社區總體營造網

女巫 之湯. 作者:許陽明. 出版社:新新聞. 這是一本北投溫泉的絕佳導覽,也是北投 ... 本書對北投的歷史文物與典故有最詳盡的介紹,是喜愛溫泉的民眾,探訪「女巫之 ... 於 community.bocach.gov.tw -

#70.北投景點 - 北投麗禧溫泉酒店

「北投」地名是從平埔族語「北投Kipatauw」意為女巫,因硫磺溫泉熱氣終年 ... 梅庭建於1930年代末,曾是「一代草聖」于右任先生的避暑別館,現為市定歷史性建築。 於 www.gvrb.com.tw -

#71.【2022北投女巫魔法節】光雕秀.七大燈飾位置懶人包

本次以「女巫」概念作為主軸發想,結合光影投射BEITOU文字,. 象徵著女巫的咒語開啟魔幻世界大門的意象,. 亦是代表北投新舊歷史文化的交織傳承。 【 ... 於 taiwantour.info -

#72.「北投女巫魔法節」宛如西洋萬聖節翻版很荒謬| 焦點新聞

「我的阿嬤就當過女巫。」透過這樣的訪談、對話,我們才知道,即使北投社的巫師傳承已經斷了;但是,這樣的歷史記憶至今仍保存在耆老和族人的心中,並 ... 於 m.match.net.tw -

#73.台北.北投(新北投/北投) 彙整- 北北基好好玩旅遊網

本週小編就要報你知,北投不為人知的硬底子「美食歷史」,以及2020 北投美食 懶 ... 北投景點|認識北投、北投十大景點地圖 認識北投──以溫泉馳名的「女巫之鄉」 在 ... 於 taipeifunpass.welcometw.com -

#74.《北投女巫Pataauw》漫畫閱後感 - 創作大廳

本作是以台灣地區原住民文化中的「女巫(Pataauw)」做為發想,結合在地傳說、文化歷史、社會時事等素材,雖然單看設定很像台漫慣有的非得表現在地文化 ... 於 home.gamer.com.tw -

#75.北投女巫魔法節華麗登場柯文哲變身魔法師歡迎大家來北投

柯文哲指出,北投本來就有溫泉、奇石和山林,也帶動這一百年來溫泉產業的發展,其實北投還有很豐富的人文歷史,這些都沒有讓世人更了解,不然北投會有更多 ... 於 www.watchmedia01.com -

#76.北投女巫 - 重大歷史懸疑案件調查辦公室

【H級片單003】:聽我說個《美國恐怖故事》 ... 美國德州羅伯小學發生槍擊案,兇嫌(Salvador Ramos)射殺祖母後,前往校園行兇,截至目前(2022/… 於 ohsir.tw -

#77.探訪北投.女巫之鄉 | 凱達格蘭族北投 - 訂房優惠

女巫 的故鄉「北投」原為平埔族中的凱達格蘭族(Ketagalan)部落居住的地方,而「北投」(Pataauw)為「北 ... 凱達格蘭族展看見平埔文化歷史2017-03-01 Sakizaya TITV 原. 於 hotel.twagoda.com -

#78.專案管理 - 財團法人台北市北投文化基金會

因此,我們以社區營造的精神與方式,結合北投地方的多元文化與特色,期望透過「北投女巫溫泉綠生活」體驗,從自然生態、歷史人文、溫泉文化三個面向, ... 於 www.ptcf.org.tw -

#79.北投歷史 - 台北市溫泉發展協會

北投 一詞,在平埔族的語言是女巫的意思,八芝蘭的溫泉的意思。可見平埔族已經知道溫泉,但利用情形就不得而知。 17世紀以來,有關北投的記載,都是以硫磺開採為主, ... 於 www.taipeisprings.org.tw -

#80.一部漫畫,竟讓北投小鎮翻紅?一文看懂《北投女巫》的「條漫 ...

北投 因硫磺煙霧繚繞,彷彿女巫做法一般,在凱達格蘭語中得名;而白團的歷史背景,則源自國民政府遷台後招募的日軍顧問團,當時設立的偕行社,至今仍 ... 於 www.gvm.com.tw -

#81.【跟著旅讀去散步】北投女巫的故鄉知性之旅

值得探訪的地方就在於,有歷史文化故事,還有充沛的自然資源,遊客可以追憶時代情懷,整個溫泉區也可療愈身心,值得計劃探訪半日遊。 當日行程:. 新北投資站~北投 ... 於 www.orchina.net -

#82.漫畫推薦 北投女巫 - 微縮人生- 痞客邦

結合了北投歷史與傳說的《北投女巫》,訴說了女巫與追殺女巫的建商集團愛恨糾葛的故事((不對. 其實是一本言情小說引發的災難((正解. 於 sandplay2018.pixnet.net -

#83.台北景點推薦|2022北投女巫魔法節。半日遊七星公園

半日遊七星公園、北投公園!8個網美拍照打卡景點 ... 印記,紀錄著新北投車站的歷史,拍完這兩個點後,要準備要來介紹2022北投女巫魔法節的六大主題。 於 suni.tw -

#84.2022北投女巫魔法節|新北投站六大展區7大魔幻燈飾鐳射光雕 ...

期間限定一個月的「北投女巫魔法節」圍繞著新北投站周邊展開,7個魔幻 ... 女巫的祝福」美食及購物優惠,邀請民眾前來一同窺探北投的人文歷史與魅力。 於 egoldenyears.com -

#85.地名與傳說 - 行天宮

無論行政區域如何劃分,「北投」二字不曾湮沒在歷史的濃煙中。 但北投是否真為女巫的故鄉?日治時期,安倍明義撰寫的《臺灣地名研究》有 ... 於 www.ht.org.tw -

#86.北投女巫| LINE WEBTOON

立即免費觀看《北投女巫》!北投,以原住民族語「女巫」(pataauw)為名的硫磺之地,終年煙霧繚繞、蘊藏了各種謎樣傳說。如今,隱身於都會的當代女巫們,正與地下軍事 ... 於 www.webtoons.com -

#87.溫泉鄉的味道北投地區飲食風貌 - 料理‧台灣

就北投地區的開發過程,這裡曾是台灣平埔族巴賽族(Basai)的居住地,「北投」名稱的由來,有一說法是巴賽族認為北投的「地熱谷」,常年出現水蒸氣是因為女巫(Pataw)施法 ... 於 ryoritaiwan.fcdc.org.tw -

#88.北投女巫濃湯- 鏡文學Mirror Fiction

女巫 家族在北投經營一間歷史悠久的湯屋,相傳來這裡泡湯一切外傷都能被醫治。女巫接班人琪琪想到國外留學實踐插畫家夢想,卻被奶奶要求繼承湯屋。 於 mirrorfiction.com -

#89.無「碑」的「小草立碑」創作核心?2021.4.8北投「女巫岩場」

因此才會試著以對北投歷史文化的認識,一一嚐試取名並埋設「島穹蒼」1.0的基碑。換句話說《八頭山》、《湯守岩》、《大師岩》、《鴻亮崗》與《女巫 ... 於 peter601017.pixnet.net -

#90.《北投女巫魔法節》絢爛北投仲夏夜- 翻爆- 翻報

活動場域橫跨北投熱門景點,如北投公園、七星公園、七虎公園及地熱谷,展出一系列緊扣「女巫」及「北投歷史、文化」意象的動靜態活動,其中涵納了北投文化 ... 於 turnnewsapp.com -

#91.將外婆口中的歷史搬上漫畫舞台——《北投女巫》不談女巫

說起曾經在comico 連載的漫畫不得不提起《北投女巫》,這作品號稱是《魔法阿嬤》之後的最強本土動漫。這部作品除了精緻的畫工之外,強在哪裡? 於 buzzorange.com -

#92.《北投女巫》的場景形構與地方意象 - 博碩士論文網

現今網路漫畫崛起,本研究嘗試以網路漫畫中的直條漫畫《北投女巫》的地方再現, ... 最後,研究將漫畫介於讀者與地方的之間,除了借助漫畫反映土地的文化、歷史與空間 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#93.台北北投浴罷恍若肌骨換,走訪傳說中女巫力量的泉源!

「北投」地名的發音在巴賽族語為Pataauw,是女巫的意思, ... 國定級古蹟)、台中州廳(今台中市政府/歷史建築)等,目前都已經是台灣重要的文化資產。 於 www.mombaby.com.tw -

#94.北投的名字竟然是從「女巫」而來…7張圖,讓你看溫泉鄉的 ...

「北投」此地名是由凱達格蘭族語系ki-pataw(女巫)取音而來。由於此處存在著溫泉,時常瀰漫著煙霧,也不難免讓人聯想有女巫居住在此地。 不過,既然介紹 ... 於 www.thenewslens.com -

#95.將外婆口中的歷史搬上漫畫舞台——北投女巫不談女巫

吳亮衡,國家權力與空間建構─以陽明山地區為例,臺北:國立政治大學臺灣史研究所碩士論文,2016。 將外婆口中的歷史搬上漫畫舞台:北投女巫不談女巫,談當代青年與台灣 ... 於 kx5c.carranomusic.com -

#96.走讀北投溫泉文化 - 北投散步- 國立臺北藝術大學

磺港溪的前世今生 ... 北投(Pataum)在平埔族凱達格蘭族語中即是「女巫」的意思。早期居住在此的平埔族人們無法解釋溫泉這種又臭又熱又冒煙的地方,就認為是 ... 於 beitouwalking.tnua.edu.tw -

#97.「2022北投女巫魔法節」8/4盛大開幕!充滿魔幻力量的派對

邀請民眾親自前來,一同窺探北投的歷史與文化。 百間特約在地商家聯手祭出優惠. 首屆的北投女巫魔法節也與超過百間的在地 ... 於 imreadygo.com -

#98.2022北投女巫魔法節」特約店家召集令即日起開始報名!

臺北市商業處高振源處長表示,北投商圈具有豐富的歷史人文特色及溫泉觀光資源,為推廣北投商圈夏日特色,預計於今年8月至9月辦理「2022北投女巫魔法節」,並規劃於北投公園 ... 於 www.doed.gov.taipei -

#99.到北投朝聖吧!散步路線帶你看見百年來的北投守護神 - 鏡週刊

地谷冒出刺鼻硫磺味的裊裊白煙,初來乍到的凱達格蘭族人,面對眼前的未知和恐懼,認為此地跟女巫作法相關,稱之為北投「Kipatauw」(女巫)。 於 www.mirrormedia.mg