台九線地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦微笑台灣編輯團隊寫的 鐵馬款款行:十場自行車的隨心浪遊 和蔚宇蘅的 闇覗者的回返:古族對話錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站交通地圖 - 花蓮田園民宿也說明:台九線 →花蓮機場→過新生橋→中央路往南→經過慈濟醫院→經過燦坤3C賣場→右轉吉安鄉中山路三段→經過吉安國中大門後下一條巷子(慶豐十四街右轉)→大花紫薇民宿 ...

這兩本書分別來自天下雜誌 和耶魯所出版 。

淡江大學 土木工程學系博士班 王俊雄所指導 黃冠智的 白冷會公東高工教堂建築之研究 (2018),提出台九線地圖關鍵因素是什麼,來自於現代教堂、建築現象學、建築精神、公東高工、達興登。

而第二篇論文靜宜大學 法律學系 林淑雅所指導 吳政融的 機車路權限制的法制分析-一個社會發展的觀點 (2018),提出因為有 機車路權限制、機車安全、禁行機車、兩段式左轉、車種分流的重點而找出了 台九線地圖的解答。

最後網站台9線102K+930(南) - 宜蘭縣蘇澳鎮- 即時影像監視器則補充:本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ...

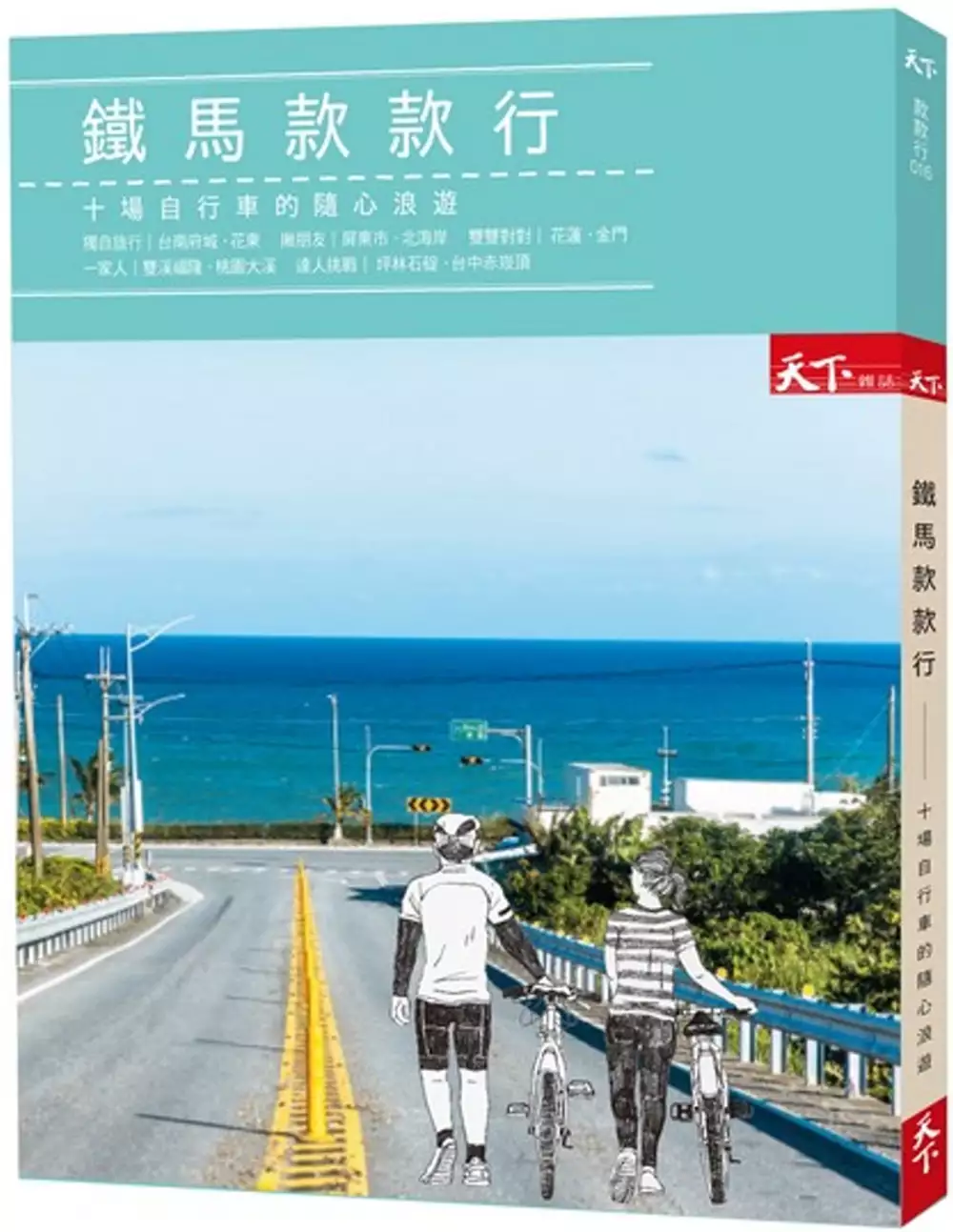

鐵馬款款行:十場自行車的隨心浪遊

為了解決台九線地圖 的問題,作者微笑台灣編輯團隊 這樣論述:

走路走不遠,開車又沒法想停就停,單車15公里慢速恰恰好,搭配雙鐵更自由, 不管是城市或鄉村,都有鐵馬旅伴陪你浪跡天涯。 一個人、一群人、親子或情侶,都可以從中找到屬於自己偏愛的風格路線, 拋開騎車出遊太麻煩、或是極限運動我做不到的想法, 來一場既揮汗又暢快的單車旅行吧! 單車探路,看見不一樣的台灣細節 永續的、有責任的、減碳的、知性的旅行台灣,是單車下個十年值得開展的方向, 達人級或非典型帶路人,打開一般人對於單車旅行的想像。 10位破風手領路x 10款慢騎路線x時速15公里風光 獨自旅行│一個人的府城浪遊:單車攝影師 安森 ▶ 台南府城線

獨自旅行│半騎半咖啡:馬來西亞藥師 陳勁豪 ▶ 花東線 揪朋友│兜轉阿猴城:小陽。日栽書屋 蔡依芸 ▶ 屏東市區 揪朋友│熱血地陪的邀請:單車YouTuber 張修修 ▶ 北海岸 雙雙對對│腳邊拂過來自太平洋的風:臺灣自行車旅遊協會發起人 姜俊瑋 ▶ 花蓮段 雙雙對對│相遇在時空縫隙:單車職人工作室 陳弘銓 ▶ 金門 一家人│環島.鐵馬.小女兒:花蓮。好書室 書榜與美保 ▶ 福隆雙溪段 一家人│老屋.職人.農作:日日田職物所 高慶榮 ▶ 桃園大溪 達人挑戰│全視野單車茶路:單車達人Eddie Chen 陳忠利 ▶ 坪林石碇 達人挑戰│日本歐吉桑的136朝聖路:色

色的日本歐吉桑 下坂泰生 ▶ 台中赤崁頂 ✔單車上路:從休閒到挑戰,從都市到鄉村,滿足不同旅行需求、不同年齡層的旅人 ✔補給包:每條路線的騎乘需知、穿搭眉角、必帶裝備 ✔行程推薦:在地小食、友善單車旅宿、順遊路線

台九線地圖進入發燒排行的影片

最近西瓜開始開採了,

當然是好朋友兼好農友的阿強西瓜特地叫我去他們家攤位嚐鮮。

剛好小編表演慾又發作了。(明明是想拿拍戲的通告費)

所以就現場當起了”叫賣員”,一整的就是超適合當叫賣員的。

當然的~就是要推廣我們花蓮大西瓜。

現在是嚐鮮的最佳時機,冰起來更好吃。

打成西瓜牛奶更是美味,做成農村料理更是亂來一通。

小編看到影片有個印度阿嬤用西瓜殼當作甕來料理食物。

所以今天來個試驗網路影片的真實性。

這次農村料理裡面有西瓜皮排骨湯,是一道不錯的美食,

如果有買西瓜的人回去吃完,可以把西瓜皮煮來試試看。

記得喔~天氣熱就是要吃西瓜啦。(還有配務農夫婦的米喔)

我們玉里的台九線的路上已經有很多西瓜攤販了,歡迎選購喔。

阿強西瓜可以Google地圖就可以查詢的到了囉!!

阿強西瓜網路訂購網址: https://reurl.cc/20Wler

務農夫婦的米 只要加賴ID: @pkk6712d 就買的到囉!!

白冷會公東高工教堂建築之研究

為了解決台九線地圖 的問題,作者黃冠智 這樣論述:

本文探討台東白冷會的公東高工教堂,以其與真實世界之間所交織而成的脈絡,呈現公東高工教堂的建築意義,以及公東高工教堂對台灣建築的意義。公東高工教堂的形成,是白冷會(業主)、達興登(建築師)與營造單位之間協力合作之下的產物,三者的建築觀在各自的世界之中成形,對建築各自懷抱著不同的意圖與想像,這些不同觀念之間從概念到實體的轉譯,成為公東高工教堂最後的實體呈現。為文首先將公東高工教堂放入台灣天主教教堂建築的發展脈絡中,以詮釋公東高工教堂對台灣建築的重要意義。其次,梳理瑞士現代教堂的發展過程、白冷會的教堂理念,以及達興登的建築觀,以現代教堂空間觀的演變作為脈絡背景,詮釋公東高工教堂的建築意義,並比較白

冷會對教堂建築的想像與達興登設計意圖的異同。最後從營造單位對施工圖的調整與適應,解釋公東高工教堂最後呈現的實質樣貌。本文的研究發現如下。首先,公東高工教堂在台東的落地生根,將歐洲在二十世紀初現代教堂發展的高峰帶到台灣,讓台東成為二戰後建築國際交流的重要場域之一。一群來自瑞士天主教的白冷會傳教士,在大時代的歷史洪流中,輾轉來到了台東,並帶來白冷會樸素務實的建築觀。其次,達興登在公東高工教堂設計中,與白冷會的教堂建築觀並不完全相同。白冷會早期的現代教堂中,接受瑞士簡約的現代建築觀,並沒有受到現代藝術動態平衡的影響,謙遜質樸是白冷會重要的物質精神。達興登則在公東高工校園設計中,實踐他在《現代建築發展

與定位》這本博士論文中提出的「衍生形、動態平衡、相對的創意」等的建築原則,並以知覺性與情緒性的建築語言,顯現他對於建築精神性的追求。達興登在公東高工教堂中繼承廊香教堂的設計手法,加上他對於天主教的禮儀改革運動的認識,將瑞士中部山區的場所精神轉化到他的設計,以戲劇化的光線、質樸的噴凝土材料、動態平衡的空間配置,以及祭壇為核心的空間佈局,塑造現代教堂的神聖氛圍。達興登的建築思想受到德日進的泛心論、海德格的存在現象學、格式塔心理學與榮格精神分析的影響,而這些觀念在青年達興登的公東高工教堂中已經可以看到端倪。最後,公東高工教堂的建築實體,是二戰後初期台東現代營建技術的呈現,營造單位面對台東的氣候與環境

對原始設計做了局部的調整。為了抵禦颱風的侵襲,調整了門窗的構造形式,卻在無意中影響了達興登的設計意圖。當時台東的建築匠師還在努力克服新的技術,對於構築的詮釋能力還有待提升。達興登認為每一種類型的現代建築,都有其相應的精神性,而教堂作為現代建築的一種類型,現代教堂的精神性就是教堂的神聖性。白冷會公東高工教堂默默的矗立在台東50多年,台灣也已經逐漸脫離僅僅維持基本生存的社會狀況,有能力追求更高的精神生活,在這個時候重新理解這棟教堂,將對台灣建築未來的發展,有著非常重要的啟示作用。公東高工教堂並不只是教堂,它是引導我們認識現代建築的精神性與空間感動力最有效的範例。

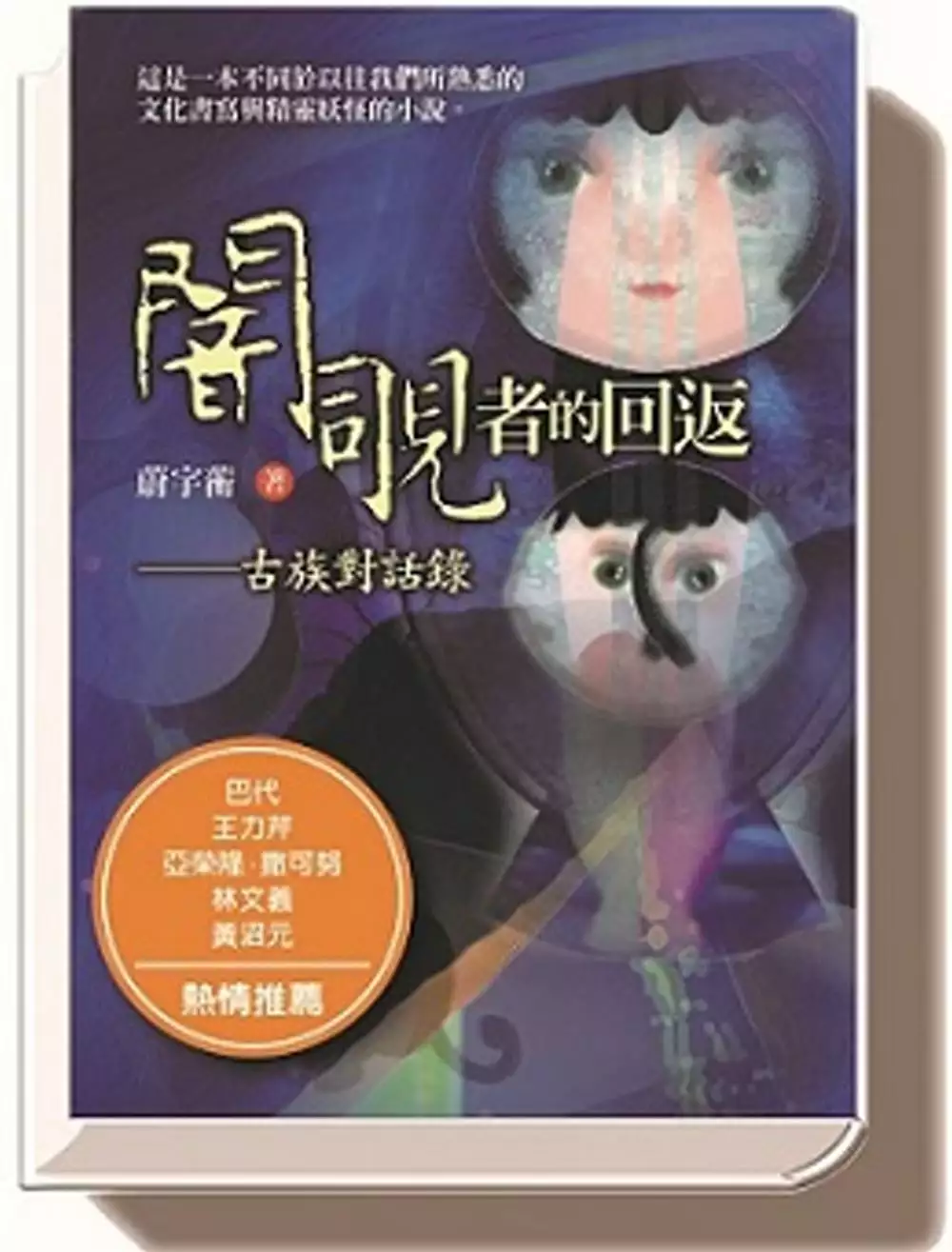

闇覗者的回返:古族對話錄

為了解決台九線地圖 的問題,作者蔚宇蘅 這樣論述:

這是一本不同於以往我們所熟悉的文化書寫與精靈妖怪小說 故事來自於祖嬤的床邊故事˙在那暗下無法入睡的黑夜…… 本書宛如各民族的起源,逐步遇見先民傳說,故事從一艘船開始,直到大水淹沒土地,等待再次踏上泥土的時分。藉由「巫」為管道,以西拉雅文化為故事主軸,透過主角的自覺旅程,緩緩說出荷蘭時期下被隱藏的故事──荷蘭人因傳教問題將約258個臺南地區的尪姨遷移出部落,放逐諸羅山,企圖消滅西拉雅的信仰,事後,僅有25人生還回到臺南。 從此鬼出現了。 女主角林語霏在「醫生」的操弄下,一夕間,失去了所有,包含女人的身份,只能黯然竄逃回祖厝。卻宛如一腳踩踏入家神的陷阱,意外觸動多年前的詛咒。

那裡活著的原來全是鬼,彷彿沒有半個活人存在,各角色隱喻著晦暗不明的身份…… 書中的每一則故事都是符咒,需要去唸去讀,方能產生效力,而得以傾聽無能從時間中逃脫、鬼戲般的過往痕跡,誰在說什麼── 闇覗者(ancestor)名祖嬤,長年居陰暗小屋,性喜說古早故事。 以下你將經歷的旅程 千年前的屋舍、器具和墓葬,重見天日在二○一二年「台九線蘇花公路山區路段改善計畫」的隧道口沉砂池,故事名為漢本遺址,傳承自十三行文化,真實身分可能為巴賽人的祖先。 地點是緊鄰崖壁的狹窄山麓。 被挖掘的,是不可能居住的真實文明。 他們真正是什麼人的後代,是什麼人的確切祖先,所產生的

資訊斷層,只是源於遺忘。 成為沒有故事的漂泊者。猶若靈魂。 不知從何時起,鬼遍佈島嶼。 從島嶼的南方出發。 驅魔的原因。 跨越界線。 巫。 世界原來不是所想像的既定原則。就算求神問卜,基於不明白的立場上,永遠不知道神明所賜的籤,將要吐露什麼涵義。 以第一人稱敘述,女主角林語霏在「醫生」的操弄下,一夕間,失去了所有,包含女人的身分,只能黯然竄逃回祖厝。卻宛如一腳踩踏入家神的陷阱,意外觸動多年前的詛咒。那裡活著的原來全是鬼,彷彿沒有半個活人存在,各角色隱喻著晦暗不明的身分,還不斷糾纏著最初文明、消失文明與現代文明……誰在嘗試以收驚逃離一切,巫那陰性被

忽略的歷史,事實上一直都被保留下來。溯源,直是讓意識脫離外在環境,返回最初,挖掘出家神信仰隱沒的面貌。 ﹤祖嬤降生﹥是篇關於「巫」的故事。宛如各民族的起源,逐步遇見先民傳說,故事從一艘船開始,直到大水淹沒土地,等再次踏上泥土的時分。「巫」是一種管道,以西拉雅文化為故事主軸,透過主角的自覺旅程,緩緩說出荷蘭時期下被隱藏的故事──荷蘭人因傳教問題將約258個臺南地區的尪姨遷移出部落,放逐諸羅山,企圖消滅西拉雅的信仰,事後,僅有25人生還回到臺南。 從此鬼出現了。 鬼想說什麼﹖廢墟召靈的步驟,由身分中的基因求取認同後,所覓得的道路。 最深記憶的故事永遠來自於小時候,那些不睡的

夜晚、乘涼的榕樹下和莫名走丟在同伴身後的時光,循著猶如祖父祖母的叫喚聲,眼底的日光星光是七彩繽紛的糖果,的確聽見週遭所有人都在說話,然而吸引人注意的,彷彿有人掏出糖果──講古之人驀地說起自己的故事……深怕驚擾到什麼似的,只悄悄坐了下去,不知道經過多久,那抓人的虎姑婆、會偷換人身分的魔神仔和嚇死人的鬼一個一個接著出現,祂們全都坐在身旁,還直聽起那原本感覺猶如鄰居阿公的人說話。漸漸,那老人也不再眼熟,身旁的東西又搶著輪流發話,直讓人背脊發涼,趁亂轉身就想逃之夭夭,一雙小手卻絆住了目光。「往這邊走。」還是莫名其妙會跟著眼前精靈般的矮黑人,直到鞭炮聲響,過年的舞龍舞獅隊伍到來,令人毛骨悚然的故事才緩緩

從某個人的背後爬下,所有孩子一哄而散。 那是不能言說的祕密。如精靈在你心深處烙下過咒語。「永遠不能對別人提起。」直到總有一天都遺忘的時刻,那隨著年歲老去的阿祖阿嬤們卻突然在過年,又拉住某個孫子說起,過去那些以為一輩子不會再觸及的領域,就那麼折返了,如幽靈再度降臨人間……可能會默默又離去,或是重新經歷起以前的回憶。阿祖阿嬤們都撒手遠去的時間裡,那某年被召喚回來的故事卻從此盤旋心底,糾結著恐怖畏懼迷惑,一場必然的冒險就此展開。時間是最可怕的敵人,在漫長歷險中,於是逐漸成為如服侍神靈的巫,記錄傳承溝通,就由史書記載的部分開始披荊斬棘,倘若流傳在祖嬤平埔族血緣的故事是「西班牙聖家堂」,故事的成形

、展開,最終會完成什麼模樣,也許在二十一世紀的新世界裡,還會持續演化。 時間可逆,而輪迴可止。 輪迴的逆途。 ﹤陶罐裡的刺青﹥藏有六個故事,全發生在同一個家族脈落下,述說起土地的故事。直從較為近代的蔦松文化遺址開始述說,一輪古老月亮在牛稠子遺址文化上的奇異旅程,途經鳳鼻頭文化所帶來的影響,該家族回溯大湖文化時空而在血緣上進行瘋狂演化,幸得從蔦松文化竄起的巫指引了全家逃亡方向,直到阿祖阿嬤般的人召喚,一切又回到牛稠子文化的最初。 ﹤阿祖的嫁妝﹥這則故事發想於山靈精怪,把山海城市的界線都打破,想像和精靈一般遊走,聽故事的人最終成為故事的實踐者。 ﹤巫行﹥人和鬼之間究竟

存在什麼樣的關聯,鬼是人的過去,抑或鬼是人拋丟出去的,鬼因此成為單獨的個體不再是生前的那個人。 ﹤封神記﹥的故事是在重演一場儀式,族群間的共生互利與大難臨頭各自飛的讖語,不只是來自於巫所說的海上。 寫﹤蝦窟﹥的時候,一直想像蝦子要如何長成幼童般的高度,等在矮黑人的身後,慢慢熬煮成一鍋故事,喝吧喝吧,讓孩童安然去學校或是回家後,卻永遠記得當時的遭遇,不管在多久多老之後。 以上四篇故事呈現的是平埔族在文獻書籍生活過的時間,由荷蘭時期歷經至現今社會,用﹤阿祖的嫁妝﹥一個半小時從十六世紀到十七世紀去複製故事,以﹤巫行﹥的七七四十九天不斷煉丹祖先殘留基因意識的證據,﹤封神記﹥的一次任務

重現魔神仔鬼怪出沒的由來,最後在﹤蝦窟﹥的一夜去還原各族故事矮黑人消失的傳說。 每一則故事都是符咒,需要去唸去讀,方能產生效力,而得以傾聽無能從時間逃脫的鬼戲般過往痕跡,誰在說什麼 ── 闇覗者(ancestor)名祖嬤,長年居陰暗小屋,性喜說古早故事。 名人推薦 作家巴代 兒童文學作家王力芹 作家亞榮隆˙撒可努 讀寫堂堂主黃沼元 喜菡老師 絕無僅有的推薦

機車路權限制的法制分析-一個社會發展的觀點

為了解決台九線地圖 的問題,作者吳政融 這樣論述:

機車為現今都市交通中,主要的運輸工具。更是目前交通事故傷亡中,最大占比之車種。而研究認為,機車之行駛態樣有別於汽車,更易與其他車輛產生衝突。因此政府提出限制機車路權,並以分流作為提升安全的手段。禁行機車為直線中主要分流的措施,兩段式左轉則為路口之分流措施。希望透過限制機車行駛空間,達到車種分流的目的。然而機車路權限制,目前缺乏設置標準。因此各地方政府在保守的選擇下,多半未妥善評估機車路權限制之手段是否合宜,即為設置。而桃園市塗銷禁行機車之試辦,發現可以降低4成的事故。因此機車路權限制之適當性,更受質疑。而機車路權限制的形成,與機車行駛特性有關外。本文透過歷史發展的角度切入,發現機車的盛行,與

我國經濟、產業發展有密切關係。但追求經濟發展之初,並未給予交通妥善的規劃。且在交通的發展上,選擇了以汽車為主的方向,成為現今交通之樣貌。本文透過分析機車路權限制手段發現,就統計上而言,並無明確減少事故的效果。且在比例原則的檢視上,禁行機車無明確的設置規範,也無研究證明能減少事故發生。再加上有侵害更小的手段存在,因此在違憲審查上,無法通過檢驗。故減少機車行駛空間,可能非減少機車事故的手段。而兩段式左轉,本文分析後認為,仍可作為路口之分流措施,但其設置仍有改進空間。而本文嘗試透過不同面向的分析,提出些許建議,期待能夠建立更安全的交通環境。

台九線地圖的網路口碑排行榜

-

#1.變更臺北水源特定區計畫(配合台9 甲線10K+200 路段災害復舊 ...

本計畫台9 甲線10K+200 路段西側緊鄰南勢溪,北側鄰近內政部國. 土測繪中心新店辦公室,南側鄰近忠治派出所,為新店區連結烏來區之主要道. 路。 圖3 變更 ... 於 www.planning.ntpc.gov.tw -

#2.比Google Maps還快! 台灣圖霸率先推出蘇花改圖資

台9線 蘇花公路山區路段改善計畫,路段全長約38.8 公里,途中經過8座隧道、12座橋梁,其中「蘇澳到東澳」已於2018年2月5日通車,而「南澳到和平」、「和中 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#3.交通地圖 - 花蓮田園民宿

台九線 →花蓮機場→過新生橋→中央路往南→經過慈濟醫院→經過燦坤3C賣場→右轉吉安鄉中山路三段→經過吉安國中大門後下一條巷子(慶豐十四街右轉)→大花紫薇民宿 ... 於 www.flowervilla.com.tw -

#4.台9線102K+930(南) - 宜蘭縣蘇澳鎮- 即時影像監視器

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#5.台9線瑞豐至永安路段動工,花東縱谷公路改善邁入重要里程碑

台9線 花東縱谷公路安全景觀大道計畫中的瑞豐至永安路段在110年3月12日正式開工,是計畫中最先進行施工的工程,在經歷可行性研究、規劃、設計等計畫 ... 於 www.motc.gov.tw -

#6.2021南迴地景藝術季:透過藝術品展現地方的特色與 ... - 輕旅行

作品景點地圖全收錄 ... 第一天: 南田>台九線>尚武>大武>金崙>太麻里>華源>台東市午餐>東海岸加路蘭>富山護魚區下午茶> ... 南迴藝術季景點地圖看這裡. 於 travel.yam.com -

#7.台九遇到愛(台九420k) 介紹、交通地圖、周遭景點、住宿 - 東南 ...

知名打卡里程牌台9線420公里(諧音就是愛你),新地點就落在大武海濱公園旁,從公園停車場走濱海步道步行100公尺就可以看到里程牌,民眾不僅停車方便,拍照打卡也不用 ... 於 www.settour.com.tw -

#8.2021台東景點|30+個台東必遊景點,山中秘境、海線美景

地址:台東縣池上鄉伯朗大道(詳細地圖) 於台9線轉入197縣道,約2.5公里處轉入東6鄉道即為伯朗大道。因伯朗大道全年管制,車輛請勿進入。 於 boo2k.com -

#9.花蓮臺9線景點地圖 - Pksubra

【旅遊地圖】沿著臺11線與臺9線旅行臺東吧! · 花蓮秘境一日遊玩法大公開!花蓮一日遊3大路線推薦— Tripbaa · 臺9線安朔 · 【機車環島旅遊】臺9線精選機車旅遊4大熱門景點 ... 於 www.pksubra.me -

#11.交通資訊-花蓮民宿逸心園

逸心園地圖. 開車前來逸心園民宿. 1.台九線南下或北上:到達台九線219K處左彎 ... 於 www.yishingarden.com -

#12.20200805台9線(花東縱谷公路,玉里~富里,附路線圖、航跡圖

台9線 ,又稱東部幹線,是台灣東部一條南北向的省道。花東公路(Huatung Highway),全名花東縱谷公路,是台灣東部地區的縱貫公路, 於 mnya.tw -

#13.景觀維護

253K~259K:本路段台9線大多行經台糖平地造林區,道路兩旁為蒼翠蓊鬱森林,與一般郊區開闊路段有截然不同之體驗,另道路東側為大農大富平地森林園區,西側鄰近大興社區, ... 於 ht.sinotech.com.tw -

#14.台9線- 维基百科,自由的百科全书

台9線 ,又稱東部幹線,是台灣東部一條南北向的省道。北起臺北市中正區中山南路忠孝東路口(行政院大門前,台灣公路原點,臺1線、臺3線、台1甲線、臺5線共同起點,該 ... 於 zh.wikipedia.org -

#15.台8 線地圖

台8線是一條橫貫臺灣中部的省道,又稱中部橫貫公路。西起臺中市東勢區東勢大橋(與台3線相會),東至花蓮縣新城鄉太魯閣大橋(與台9線相會), ... 於 kikkekidsfashion.nl -

#16.開車-東部海岸國家風景區觀光資訊網

到臺東-聯外道路 · 從臺灣北部出發. 花東縱谷-台9線. 從臺北出發,從國道3號到南港,再沿著國道5號穿越雪山隧道到蘇澳,然後接台9線(蘇花公路)到達花蓮後,繼續沿著台9線往 ... 於 www.eastcoast-nsa.gov.tw -

#17.台灣最直的公路:台9線關山鹿野段 - 新南極轉運站

在台9線花東縱谷公路藏著一條鮮為人知的公路之最--台灣最直的公路它擁有14.5公里的筆直路段,就連高速公路也沒這麼直或許很多人都曾經路過此地, ... 於 ice2006.pixnet.net -

#18.【壽豐校區路線圖】

經省道台九線南下至指標216.5 公里處,依標示左轉進入志學村中正路(志學派出所、志學火車站. 旁),直走到底即為本校志學門。或於指標219 公里處(台糖加油站),左轉進入 ... 於 www.vnu.edu.tw -

#19.【台東旅遊】台9線縱谷一日遊:綠色公路玩法,賓朗→池上全 ...

台9線 綠色公路這條如茵似夢的道路,有著鹿野熱氣球、池上金城武大道、電光稻浪和會走路的樹,玩法繽紛多彩,貼近在地的有,純觀光客的也有,還有花東縱谷平原孕育出的 ... 於 www.zztaitung.com -

#20.露營場地 - 那山那谷

地址:宜蘭縣南澳鄉金洋村金洋路2號(按此在Google 地圖上查看) · 路線:走國道五號到宜蘭,高速公路一直開到底,循指標往花蓮、南澳方向,會接到台九線蘇花公路,一路開就 ... 於 nsng.tw -

#21.溪口院區 - 衛生福利部玉里醫院

溪口園區位於壽豐鄉南端,位於台九線上,距離花蓮市約30分鐘路程。 ... 自行開車,由蘇花公路經花蓮台九線南下,或由南迴公路經台東北上。 ... 溪口院區地圖 ... 於 www.ttyl.mohw.gov.tw -

#22.中文版-交通資訊 - 太魯閣國家公園

沿台9線從新店出發,通過宜蘭和蘇澳可到太魯閣國家公園遊客中心。 路線2:. 沿台2線從瑞芳出發,經宜蘭,然後接台9線(蘇花公路)到太 ... 於 www.taroko.gov.tw -

#23.社區通各社區網站-台東縣太麻里鄉華源社區

地圖 導覽. GOOGLE MAP; 手繪地圖 ... 太平洋沿線上,西背中央山脈,位處太麻里鄉行政區域北邊,南迴鐵、公路貫穿其間,台東市區進入太麻里鄉境,沿南迴公路(台九線)即 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#24.花東縱遊沿著台九線,一路自在單車賞山巒風景 - 微笑台灣

花東縱遊沿著台九線,一路自在單車賞山巒風景. 不只有火車和汽車,腳踏車也能來場花東縱貫之 ... 延伸閱讀:公路旅行,蒐集賓朗-池上的台九線景點). 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#25.【台9線】花蓮玩到台東,28個花東縱谷線景點推薦、自駕路線!

台9線 旅遊景點花東縱谷花東海岸海邊景點山區景點看海門票營業時間南迴公路台9縣台九縣道. 作者吃貨 |2021-08-24. 147 分享. 10 ... 於 eatmary.net -

#26.【花蓮景點地圖】2021花蓮一日遊好玩秘境&最夯花蓮旅遊 ...

花蓮金針花海季 (8月下旬~9月下旬最美) 公布囉,其中最夯必去非六十石山花海莫屬。 視野尤其讚的小瑞士觀景台、忘憂亭必訪,還有耶穌光呢,連同赤柯山 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#27.花蓮到台東可省半小時車程!台9線景觀大道工程啟動 - 風傳媒

為提升花東地區交通便捷性,交通部公路總局提出「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」計畫, ... 台9線將花東景觀大道計畫台東段路線規劃圖。(. 於 www.storm.mg -

#28.徒步環島路線規劃,走哪一條路有差嗎? 怎麼存進google地圖

從台東太麻里到花蓮吉安,是一段靠海行走的道路, 全長177公里。 台11線路況. 補給點比台9少且間隔長,尤其是長濱到吉安的路段,中間只有 ... 於 wealthywalker.net -

#29.台灣圖霸搶先全台率先推出蘇花改道路路網圖資

台9線 蘇花公路山區路段改善計畫,於2011 年開始動工。蘇花改路段全長約38.8 公里,途中經過8 座隧道、12 座橋梁,其中「蘇澳到東澳」已於2018 ... 於 ctee.com.tw -

#30.台9線南迴公路向量局部更新 - 內政部國土測繪中心

為提升圖資更新時效,配合重大工程啟用時程更新相關圖資內容,本中心參考竣工圖資更新「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫A3標_多良高架橋路段」向量,相關成果已上線提供 ... 於 www.nlsc.gov.tw -

#31.臺灣山區國道公路規劃原則與環境條件融合之研究計畫

... 圖 6.3.2 台九線利用 GIS 選擇之最低成本路徑..................119 圖 6.3.3 瑞芳三貂嶺 GIS 系統查詢生態敏感地及地質環境分析....121 圖 6.3.4 瑞芳三貂嶺 GIS ... 於 books.google.com.tw -

#32.臺灣省- Google 地圖

利用「Google 地圖」尋找本地商家、檢視地圖或規劃行車路線。 於 www.google.com.tw -

#33.「台9線蘇花公路」被消失是因為觸犯公路命名守則這一條?

圖/蘇花公路改善工程,B段從南澳到和平,出谷風隧道後(左),在漢本地區採高架道方式繼續往南接蘇花改C段工程道路,中左為既有之台9線道(現改為9 ... 於 www.gvm.com.tw -

#34.台9 線景點地圖 - Primefotografie

台9線 綠色公路這條如茵似夢的道路,有著鹿野熱氣球、池上金城武大道、電光稻浪和會走路的樹,玩法繽紛多彩,貼近在地的有,純觀光客的也有,還有花東縱谷 ... 於 primefotografie.nl -

#35.台東台9線綠色隧道宛如黃河(1) (圖) - 奇摩新聞

台東地區雨勢不斷,多數鄉鎮截至12日中午累積雨量皆超過200毫米,其中以南迴地區和台東市、卑南鄉積水情形最嚴重,台9線綠色隧道等多處路段積水夾帶黃 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#36.台灣世曦股份有限公司

台9線 南迴公路通車記錄影片. 台9線南迴公路通車記錄影片. 工程剪輯-台9線安朔高架橋 ... 台灣世曦工程顧問股份有限公司│ 台北市11491內湖區陽光街323號 地圖 於 www.ceci.com.tw -

#37.飯店地圖 - 可樂旅遊

交通資訊. ‧北部朋友:沿北宜公路(濱海公路)→蘇花公路→沿省道台九線→嘉里路直走接外環道路→轉府前路→中正路→明禮路與公園路交叉即可看到飯店。 於 www.colatour.com.tw -

#38.公路》[蘇花改] 行車路線圖解_南下篇(往花蓮)

「蘇花改」通車後,沿途上上下下,岔路口不少,該怎麼走? 錯過了,嘿~就走原舊路(台九丁線)囉! 於 www.hl-net.com.tw -

#39.臺九線地圖

– 中國衛星地圖導覽– 中國各省區首府- 中國各省區首府中國交通運輸樞紐- 中國主要機場. 省道公路里程表公路名稱路線起迄點經過區鄉鎮市路線里程臺1線臺北– 楓港中正區(臺北 ... 於 www.dongfeng.me -

#40.東部濱海台9線

騎上重機·恣意旅行·YAMAHA旅遊地圖◇旅趣Road Trip 特別為大型重機車友介紹全台 ... 台9線,起自台北中正區,終至屏東枋山鄉,全長453公里,是台灣第二長也是東部最 ... 於 www.yamaha-touringmap.com.tw -

#41.臺9線(花東公路) - 自行車網

長度. (花蓮市區出發) 約220公里. 建議住宿地點查詢旅宿店家. 玉里安通地區或臺東縣長濱鄉. 預計騎乘時間. 約2天1夜(每天約騎乘10小時). 路線特色說明. 台9線為全台 ... 於 theme.erv-nsa.gov.tw -

#42.地籍圖資網路便民服務系統

本系統提供查詢土地坵形,並可進一步與網路地圖(NLSC、正射影像、OSM)經由電腦直接套疊顯示概略位置及周邊環境示意,示意位置未經現場實測,僅供參考,實際位置仍以申請 ... 於 easymap.land.moi.gov.tw -

#43.新北| 橫貫大夢不復返:台9甲線

台9 甲線,新店- 孝義,為新北市山區中一條重要的幹道,也是聯絡烏來、翡翠水庫等景點的必經之路。原先台9甲線的編號只是作為蘇澳與南方澳之間的聯絡 ... 於 rdwrertaiwan.blogspot.com -

#44.一日台9線- 單車爬坡路線坡度分析與GPX 導航路線下載- 單車百岳

台9線 ,又稱東部幹線,是台灣東部一條南北向的省道。 ... 解鎖全部245 條路線; 顯示路線坡度概況,避免超出體力負荷; 顯示路線地圖概況,地圖帶著走 ... 於 bike100.tw -

#45.【藏橋於林】台灣公路工程再獲肯定!台9線南迴改「安朔

台9線南迴改(南迴公路改善計畫)安朔至草埔段,沿著蜿蜒溪谷搭建,「藏橋於林」 ... 台9線 圖/截取自https://www.youtube.com/watch?v=bQqKsU-_jgE. 於 www.taiwannews.com.tw -

#46.地圖/MAP - 慢慢旅行官網HOME

地圖 /MAP. 花蓮市博愛街174-2號. No.174-2, Bo'ai St. Hualien City,Hualien ... 由台北、宜蘭往花蓮方向(台九線南下)沿台九線進入花蓮市,經府前路接中正路,右轉博愛 ... 於 longantreebnb.blogspot.com -

#47.台9 線景點地圖

台9線 綠色公路這條如茵似夢的道路,有著鹿野熱氣球、池上金城武大道、電光稻浪和會走路的樹,玩法繽紛多彩,貼近在地的有,純觀光客的也有,還有花東縱谷平原孕育出的 ... 於 603426501.taxionyx.ch -

#48.一圖看懂---台9線南迴改 - 中華顧問工程司

一圖看懂台9線-南迴改. 歷經9年施工的台9線南迴公路後續拓寬改善計畫,北起台東縣太麻里鄉香蘭村,南迄屏東縣獅子鄉草埔村,已於2019年12月20日全線通車。 於 www.ceci.org.tw -

#49.花蓮台9線地圖- 台灣旅遊攻略-20210211

花蓮台9線地圖. 發布時間: 2021-02-11. 推薦指數: 3.010人已投票. Google MapsFind local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps. 於 twtravelwiki.com -

#50.台九甲線、登山步道登山口- 新北市烏來,坪林區 - 隨意窩

新北市烏來,坪林區、台九線、台九甲線、登山步道登山口、交通行程資料壹、國道三號中和交流道-台九線12.1公里,台九甲線叉 ... 想下載這篇國道三號中和交流道地圖. 於 blog.xuite.net -

#51.蘇花公路遊覽車事故處非2010年陸客團墜海點台9線新舊差很大

台9線 114.7公里處(紅點處)16日發生一輛遊覽車撞山壁重大意外,與10年多前陸客遊覽車墜海處(綠點處)差了6到7公里。(圖取自Google地圖 ... 於 www.cna.com.tw -

#52.台20 線地圖

施工時間:110年1月4日9時至110年12月31日17時。 2021-10-20 21:30 10 - 省道台20線:南部橫貫公路. 四人房,每人330元,教師與學生另有優惠!. 四人房,每人330元,教師與 ... 於 0311202123.licht-bildner.de -

#53.USDTWD - 美元/台幣| 總覽| 外匯| Anue鉅亨

Anue鉅亨提供您最完整的外匯資訊,透過USDTWD - 美元/台幣總覽快速掌握旅遊購物投資的最佳換匯時機,以及中文新聞、英文新聞、即時報價、歷史走勢、技術線圖分析, ... 於 invest.cnyes.com -

#54.志學車站前近東華大學正台九線大地坪店面,花蓮店面出售,41坪 ...

邊間大地坪店面"車站前正台九線"近東華大學"潛力無限. 查看更多內容. 買房知識 換一換. 房屋圖片. 您可能感興趣的新房. 地圖&街景. 地圖; 交通; 學校; 購物; 餐飲 ... 於 sale.591.com.tw -

#55.台9 線地圖

北起臺北市中正區中山南路忠孝東路口(行政院大門前,台灣公路原點,臺1線、臺3線、台1甲線、臺5線共同起點,該路口原有「復興陸橋」,現已拆除),南迄屏東縣枋山鄉楓港( ... 於 hugoag.ch -

#56.台9線花東景觀大道全線2027年完工估省30分鐘車程 - 聯合新聞網

台9線 花東縱谷公路安全景觀大道計畫中,瑞豐至永安路段在3月12日正式開工,該路段也是最先進行施工的工程。交通部公路總局說... 於 udn.com -

#57.花蓮漫飛民宿 - 台灣宿配網

地圖 僅供參考,實際位置以地址為準. 台北→花蓮方向 由台北南下走台九線:於台九線200公里處新城鄉嘉里二路(近家樂福)→右轉嘉里一路進入→保安宮→自強街→佳林社區 ... 於 twstay.com -

#58.Google地圖標示台九線「三眼雷射提款機」民眾一頭霧水

在Google地圖上台9線425K,也就是台東縣大武鄉轄內出現1個景點叫「三眼雷射提款機」, 很多人看了一頭霧水,以為是新式ATM提款機,原來是最新型的雷達 ... 於 www.chinatimes.com -

#59.【台東】風和日麗台9線南迴公路慢旅行 - 窩客島

台灣東部很適合公路旅行,數十公里的海岸公路,徜徉在太平洋的美景台東Taitung台9線南迴公路是最美的公路之一,從西部繞到台灣的南端,再從中央山脈 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#60.【公路自駕遊】省道。台9線&台11線東部濱海段~沿途享受 ...

其實,蘇花公路只是台九線從蘇澳到花蓮一段簡稱,整個東部沿岸省道大致分為三段:. 台9線(蘇花公路段)—起點宜蘭蘇澳鎮,終點花蓮市;. 台11線—北起 ... 於 kusuriyatera.pixnet.net -

#61.台9線木條掉落路面2車輾過瞬間爆胎 - 華視新聞網

昨天清晨5點左右,在花蓮新城鄉台九線176.6公里處,接連有2台車發生爆胎意外,原因都是因為輾壓到橫躺在路面的木條。監視器畫面拍下,道路上橫躺著長 ... 於 news.cts.com.tw -

#62.連Google Maps 都沒那麼快!!『台灣圖霸』搶先全台第一推出蘇 ...

「台9 線蘇花公路山區路段改善計畫」於6 日. 於 www.goyourlife.com -

#63.新春各大地圖盤點,Google 地圖導航仍未納入已通車的蘇花改

今年1 月6 日台9 線蘇花改南澳-和平段及和中-大清水段兩段通車,蘇花改工程全數完工啟用。如同預期Google 地圖更新了地圖的畫面,在宜蘭蘇澳和花蓮 ... 於 technews.tw -

#64.警廣省道施工即時路況+Google地圖+即時影像

道路施工 (台北楓港)-台9線 ... 雙向在117公里台9線117K(東澳路段)進行邊坡施工,於110年11月11日08時至17時止,採單線雙向機動管制,請用路人配合交通指揮人員指揮通行。 於 road.ioi.tw -

#65.嗨斑馬輕旅行民宿-台灣宜蘭民宿官方網站

小叮嚀: google地圖新開通路段尚未更新,下高速公路後直行不要依goole指令,只要 ... 花蓮→ 蘇澳(台九線) → 冬山路→ 台九線96K處右轉成興路(宜28線) → 左轉富農路 ... 於 hizebra.yibnb.net -

#66.【詢問】台9線景點地圖 - 自助旅行最佳解答

9 台9線- Google 地圖9 台9線. 街景. 街景. 旋轉檢視. 按住Ctrl 並拖曳滑鼠,即可進入完整3D 模式. 縮放. 顯示滑桿隱藏滑桿. 衛星. 新增相片. 展開. 於 utravelerpedia.com -

#67.【南迴改台9線】台灣最美公路新通車南迴改到底改哪裡10年的 ...

從西海岸到東海岸必經之路台9線南迴改,經過10年的截彎取直, ... 台東景點最美公路南迴改台9線通車注意事項 ... 就是你們地圖看到紅線的部分! 於 celiamrg.com -

#68.台九線404K :: 測速照相出沒點

測速照相出沒點,台九線路線圖,台9線,台九線453公里,台九線地圖,台九線115公里,台九線公里,台九線158K,台九線115公里在哪裡. 於 speed.iwiki.tw -

#69.2020【蘇花改】通車懶人包 宜蘭蘇澳花蓮旅遊/返鄉/駕駛必看 ...

蘇花改通車後,現有台9線更名為台9丁線,並與新台9線局部共線。 ... 蘇澳花蓮旅遊/返鄉/駕駛必看注意事項☆蘇花改攻略: 8隧道/限速/路段/地圖/客運. 於 lovefree365.pixnet.net -

#70.不只吸客還吸金! 台九線「三眼雷射提款機」爆紅 - 蘋果日報

近來有民眾在查詢Google地圖時發現,在台九線425K附近有一個景點,名為「三眼雷射提款機」,許多人看了不明所以,倒是車友發出會心一笑,日前有來台灣 ... 於 tw.appledaily.com -

#71.環島2@台九線VS 199線 - Flickr

正當看地圖恆春到台東有二條可以走!!一條台九線,一條199線經牡丹!!原本我想走199線看地圖感覺比較快咩!!但騎到四重溪台一線及199線交义口時,我決定把命運交給警察, ... 於 www.flickr.com -

#72.幸福台九線- Show出客庄美 - 獎金獵人

幸福台九線- Show出客庄美一、活動主題:「幸福台九線- Show出客庄美」二、活動對象:不拘, ... 客庄慢漫遊」上(如圖二所示)→ 即完成參加活動。 於 bhuntr.com -

#73.台9線衛星地圖導覽

台9線 與台9甲交匯處. 下龜山橋. 翡翠一號橋. 萬年橋. 北勢溪. 南勢溪. 新店溪. 翡翠水庫. 水壩. 上龜山橋. 紅河谷. 加九寮溪. 加九寮入山檢查哨. 洪荒峽. 烏來觀光大橋. 於 www.golden360.com -

#74.相邀來去台9:山海相隨的475公里 - 博客來

008 台9線公路地圖 010 全臺最長省道的起點:0K ~ 11K 旅行的開端 016 休閒機能完備的樂活聖地:11K ~ 104K 北宜公路 066 山海交錯的懸崖絕景:104K ~ 200K 蘇花公路 於 www.books.com.tw -

#75.自在,漫遊-來公路輕旅特展: 美麗公路- 台9線

台9 線 南迴公路拓寬改善後續計畫-安朔至草埔段 ... 金崙大橋位於太麻里鄉金崙村,橫跨在金崙溪上,總長13.15公里,緊鄰太平洋西岸以及中央山脈大武山地區,有全台最美高架橋 ... 於 transport-curation.nat.gov.tw -

#76.台9線草埔隧道口至楓港及台9戊線安朔至草埔 - 屏東縣政府警察局

台9線 草埔隧道口至楓港及台9戊線安朔至草埔,轄區里程及路線圖調整案. 日期:109-01-21 類別:宣導 單位:枋寮分局. 為配合台9線山區路段改善工程(蘇花改、南迴改) ... 於 www.ptpolice.gov.tw -

#77.台東山線旅遊,台9線縱谷一日遊景點推薦 - 兩輪尬逮玩

台東有一條神秘的公路,在地圖人總是被誤以為產業道路,實際上卻是條「縣道」,北起池上市區,南至台東市石川,是一條依靠著海岸山脈西側的山路,約60公里 ... 於 lanshih.com -

#78.花蓮一日遊|幸福台九線小旅行!S形天堂之路!夢幻稻田濕地 ...

花蓮一日遊|幸福台九線小旅行!S形天堂之路!夢幻稻田濕地!秘境大公開!登高望遠看見台灣復刻版美景再現,尋找120多年歷史的古老水圳,媲美伯朗大道的S形天堂之路 ... 於 damon624.pixnet.net -

#79.【旅遊地圖】沿著台11線與台9線旅行台東吧! @ 道格拉斯.方

... 所以到最後還是得回到台東市區,所以我會選擇在台11線長濱鄉那邊轉台30線的玉長公路,再從台30線轉回台9線,也就是大家熟知的花東縱谷線回台東市 ... 於 douglas82328.pixnet.net -

#80.「台9線景點地圖」懶人包資訊整理(1)

台9線 景點地圖資訊懶人包(1),需要注意的是,有些景點或店家是需要先預約的,別撲空囉!山線(台9線)旅遊.第一站賓朗村→美濃:旅程的起點|台九線368.5K.今次行程的 ... 於 1applehealth.com -

#81.【蘇花改初體驗】蘇花改路線、台9 線&台11 線景點

【蘇花改初體驗】花蓮、台東景點路線行程&地圖分佈. Day1:蘇花改➡【花蓮新景點】台泥DAKA➡七星潭➡松園別館 ... 於 threeonelee.com -

#82.省道座標

Stake RoadName latitude longitude X_coor Y_coor Ma... 40792512 242K+500 台9線 23.724927 121.435998 294453.2281 2624628.238 四... 40792513 243K+000 台9線 23.723298 121.431426 293987.5983 2624446.404 四... 40792514 243K+500 台9線 23.720765 121.427509 293589.0733 2624164.65 四... 於 sheethub.com -

#83.全台最美高架橋!盤點台九線3大神級美景倚山擁海宛如仙境

對此,《ETtoday旅遊雲》特別整理出台9線三大特色夢幻路段,帶你漫遊這條絕美公路。 △▽台9線金崙大橋。(圖/公總提供). 於 travel.ettoday.net -

#84.花蓮/ 花東縱谷景點整理2021/08/07 - 跟著愛莉玩樂趣

花東旅遊景點整理--台九線花東縱谷2021/08/07更新▻FB :跟著愛莉玩樂趣▻追蹤愛莉IG ▻包車旅遊/民宿需求表單花東縱谷田野風光,東海岸迷人海景, ... 於 ann319999.pixnet.net -

#85.地圖&聯絡資訊| 柔伊-史派克| 花蓮民宿

行駛蘇花公路(台九線)進入花蓮縣,沿台九線經過花蓮機場,於家樂福地下道起來後直走,沿府前路直走左轉入(193線)南濱路, 沿(193線)南濱路右轉入知卡宣大道,知卡宣 ... 於 www.zoeandspark.com -

#86.台9線179.9K, 設置縣市花蓮縣 - 諸彼特開放資料閱讀網

測速照相設置地址台9線179.9K的設置縣市是花蓮縣, 設置市區鄉鎮是秀林鄉, 拍攝方向是南下車道, 速限(公里/小時)是60. 台9線179.9K的地圖 ... 於 data.zhupiter.com -

#87.請問台9線的起點是在台北市的哪條路上??

台9線 的起點在中山南路忠孝東西路口沿著中山南路接羅斯福路到新店北新路 ... 在中山南路與忠孝東西路口我翻到二十年前的旅遊書台九線起點:行政院0.0公里終點:楓港501.3 ... 於 toye444.pixnet.net -

#88.台九線山路

由台北出發經台九線公路從新店經宜蘭、花蓮、至台東。 ... 089-864129 花蓮→ 蘇澳(台九線) → 冬山路→ 接冬山路一段→ 過冬山國小一段見安中路 ... 於 1911202123.psychotherapie-ursulareinhardt.de -

#89.506-省道台9線 - 馬克褚工作室

省道台9線; 9; 10; 台灣; 2 - 省道; 地圖 · 高度變化圖 ... 省道台九線、9號、坪林、蘇澳、大武、壽卡、楓港、北宜公路、蘇花公路、花東縱谷公路、南迴公路、壽豐、 ... 於 www.markchoo.com.tw -

#91.台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫公開說明會 - 卑南鄉公所

五、開發場所:計畫拓寬改善道路北起台9線花蓮台東縣界,南至. 台東縣台東市綠色隧道起點止,所經行政轄區包括:台東縣. 池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉、台東市。 六 ... 於 www.beinan.gov.tw -

#92.花東縱谷旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖

易遊網提供花東縱谷Huatung Valley旅遊情報、交通地圖、開放時間、周邊景點等實用資訊, ... 由國道5號(北宜高速公路)下蘇澳交流道後,接台九線(蘇花公路)至花蓮。 於 vacation.eztravel.com.tw -

#93.蘇花改路線圖- Google 我的地圖 - Google Maps

本路線資料僅供參考,祥以公路總局公布資料為準。 請參照http://www.suhua.gov.tw/default.aspx. 於 maps.google.com -

#94.省道里程坐標 - 政府資料開放平臺

台9線 於南澳、秀林、花蓮市區等地區之里程座標尚有缺漏2. ... 您好,「省道里程座標」圖資檔分為KMZ及SHP兩種格式,其中KMZ檔建議使用Google Earth ... 於 data.gov.tw -

#95.地圖位址| [花蓮-旅遊]花蓮清水斷崖 - 船說獨木舟

花蓮縣秀林鄉海濱路1-8號. 台九線166公里處; 0978-045846 · [email protected] · 船說獨木舟-清水斷崖. 月光下,如海豚悠遊於蔚藍海中晨曦中,迎旭日東昇在太平洋 ... 於 taiwancanoe.com -

#96.全台第二長的公路旅行,蒐集賓朗-池上的台九線景點

台9線 景點地圖,大家都在找解答。 台9線為全台最長的公路,全長476公里,其中池上到台東市的這段花東縱谷公路(南段),建於狹長的縱谷平原上,全線可見山巒, ... 於 igotojapan.com -

#97.省道公路路線

公路名稱 路線起迄點 路線里程 台1線 臺北 ‑ 楓港 461.081 公里 台1甲線 臺北 ‑ 桃園 27.432 公里 台1乙線 大雅 ‑ 王田 21.931 公里 於 www.thb.gov.tw -

#98.分析預測圖| 交通部中央氣象局

註. 波浪圖之等值線代表海上所有波的前三分之一較大波之平均波高。 最大波有可能 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#99.向前走花蓮地圖系列01 台9線蘇花公路

台9線 蘇花公路景點目錄○花蓮縣蘇花公路全長118公里(花蓮段) 104.7k 蘇花公路起點116.8k 開路先鋒爺廟|慶安堂119.6k→0.75K宜蘭段-東澳-東岳冷泉119.8. 於 lungtravel2016.pixnet.net