台北空氣盒子開放平台的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AnnaYudina寫的 馬可.卡薩格蘭:邁向第三代城市 可以從中找到所需的評價。

另外網站全台上千個空氣盒子,為你監測最即時的空氣品質也說明:這些都是網路社群「PM2.5 開放資料:社群協同分析平台」上相互討論與解惑的熱門話題。 想進一步研究的人也可輕易取得原始監測數據。陳伶志就曾以此分析 ...

國立暨南國際大學 光電科技碩士學位學程在職專班 曹永忠、郭耀文所指導 周柏綸的 環境監控即時資訊視覺化裝置之設計與實作 (2021),提出台北空氣盒子開放平台關鍵因素是什麼,來自於物聯網、環控系統、空汙盒子、視覺化、系統原型。

而第二篇論文國立政治大學 社會學系 陳宗文所指導 鄭師豪的 行動中的PM2.5:空污的轉譯社會學分析 (2020),提出因為有 空污法、空污監測、空氣盒子、行動者網絡理論的重點而找出了 台北空氣盒子開放平台的解答。

最後網站開放政府觀察報告: 2014-2016 - Google 圖書結果則補充:上傳到雲端平台,再透過開放資料的整合與視覺化的呈現,供民眾了解所在地點的空污情形 ... 台北市政府進一步將空氣盒子作為環境與資訊教育的一環,媒合廠商捐贈空氣盒子給 ...

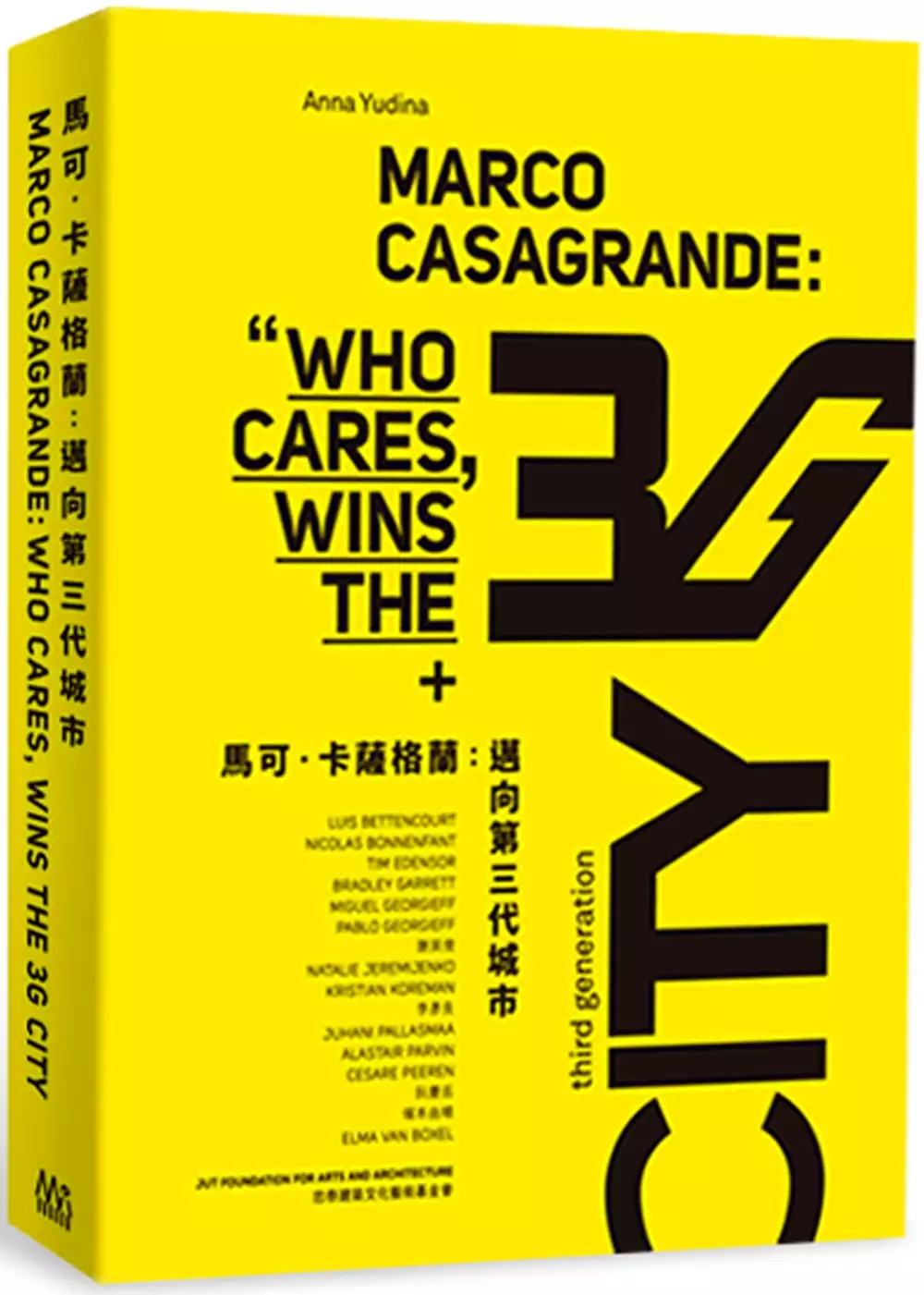

馬可.卡薩格蘭:邁向第三代城市

為了解決台北空氣盒子開放平台 的問題,作者AnnaYudina 這樣論述:

房子是光線進入的所在 城市本身自成它自身的生物學體系 它是生物城市光線薈萃的星系 也是裂隙的銀河 當代建築理論「開放形態」(Open Form),啟發了諸多鼓勵參與互動、允許持續變異、彈性使用的都市規劃方案。「城市」這個人類獨有、結構及運作方式皆極為複雜的產物,讓我們位處與大自然之間的人造交界。看似與自然隔離,實則仰賴與生態萬物的共生共榮──這也造就了鼓勵運用在地知識的都市針灸術(Urban Acupuncture)理論。 芬蘭建築師馬可.卡薩格蘭(Marco Casagrande)自2003年起與台灣初相識。這片充滿旺盛生命力與獨特都會型態的土地,滋養

並協助了其「第三代城市」(The Third Generation City)理念的成形與茁壯。 本書彙整與多位國內外建築及都市規劃從業者、跨領域研究者的訪問,猶如一場開放式大型對談,引薦各界專家的理念與專案經驗。穿插卡薩格蘭十餘件作品的創作背景故事,串連成一段引領我們探索新形態都市未來面貌的旅程。

環境監控即時資訊視覺化裝置之設計與實作

為了解決台北空氣盒子開放平台 的問題,作者周柏綸 這樣論述:

這些年來物聯網興起(Internet of Thing :IoT),感測元件技術的突飛猛進、高速的網路速率帶來網際網路無所不在便利,在物聯網崛起後,許多感測元件應用於環境監控的領域,希望透過環境監控資訊回饋,提供給人類更多地球生病的問題,讓人類可以醒悟並且開始重視環境保護等議題。本研究延續之前研究團隊於環控系統之研究,針對氣候與空汙等議題,提出新物聯網架構的空汙盒子,並進行實務開發,並以先前研究之環控平台為雲端資訊儲存架構,研發以感測元件為基礎的空汙盒子,並開發對應的雲端控制平台,透過這樣的機制,將氣候與空汙相關的感測元件整合為一體的空汙盒子進行環境監控。由於氣候與空汙資訊對人類相當重要,研

究針對環境監控即時資訊視覺化的議題,開發一套視覺化的機制,透過網頁系統技術,透過方式,數位儀錶板方式進行實體開發,如此一來就可以讓許多聯網的行動裝置,可以即時動態呈現空汙盒子所有感測資訊的視覺化呈現,由於研究將運用物聯網的架構,將感測器元件化,並建立標準的通訊標準界面連接監控雲端平台,透過雲端系統動態鏈結方式整合為實體與虛擬的空汙盒子,將可以建立更具彈性的環境監控系統。本研究將結合上述理論與實務技術,並且實作一個實體的空汙盒子與對應的雲端平台為研究中系統原型 (Prototyping),來驗證其技術可行性,並於研究成果推廣於校園,並未來會以開放性硬體與開放原始碼的方式,推廣於社會,為整個社會帶

來更多的生活的價值,並可以在實際生活中產生效益。

行動中的PM2.5:空污的轉譯社會學分析

為了解決台北空氣盒子開放平台 的問題,作者鄭師豪 這樣論述:

近年來,空氣污染儼然成為台灣難以忽視的重大議題。不論是執政黨大張旗鼓的全面修法,亦或是被認為與空污有關的公投案,都證明了空污議題的重要性。然而「空污」究竟是什麼?本研究採取行動者網絡理論的觀點,透過《空污法》等法規的演變、立法院的會議紀錄、監測設備的變化以及關鍵行動者的訪談,來回應「空污」究竟為何,並描繪「空污」樣貌的變化。回溯台灣自1975年以來「空污」內容變化的複雜動態過程,本研究指出在反國光石化運動期間,透過台灣學者對國外公衛學界知識的轉譯(translate)、科學模型在地化後的推估、報章媒體的報導、醫師團體與學術社群的動員,加上後續《穹頂之下》紀錄片的推出,以及反空污大遊行的常態舉

行,「PM2.5」逐步成為「空污」中最具代表性的行動者。追尋著環保署空品測站與空氣盒子的軌跡,本研究也指出「PM2.5」現今的樣貌,是由監測設備、法規、政府、科學社群、推估模型、科學數據、政府報告、空氣地圖、民間社群共同形塑而成,也因此近年來的「空污」牽引著無數的行動者。最後本研究強調,無論是「空污」或「PM2.5」,皆並非僵固,其意涵不能脫離其網絡來看。因此後續不論是治理或改善,都需要積極審視其網絡,並回應各關係者之切身利害,方能有真正協商出解方的可能。

台北空氣盒子開放平台的網路口碑排行榜

-

#1.空氣盒子,由瑞昱半導體,華碩雲端及中研院資訊所聯合開發

... 的空氣盒子,是利用感測器方式偵測PM2.5濃度數據,並上傳到華碩雲端的平台,初期預計將部屬在台北市多所國小及環境監測站等300個戶外空間,也開放市民免費索取。 於 shopee.tw -

#2.空汙地圖

... 和Webduino,當然也包括LASS主計劃收集的數據,像是LASS、LASS4U和空氣盒子。 ... 的資訊平台與工具,整合各方空汙監測站的觀測資料與各種汙染源的排放資料以地圖 ... 於 lass-net.org -

#3.全台上千個空氣盒子,為你監測最即時的空氣品質

這些都是網路社群「PM2.5 開放資料:社群協同分析平台」上相互討論與解惑的熱門話題。 想進一步研究的人也可輕易取得原始監測數據。陳伶志就曾以此分析 ... 於 www.seinsights.asia -

#4.開放政府觀察報告: 2014-2016 - Google 圖書結果

上傳到雲端平台,再透過開放資料的整合與視覺化的呈現,供民眾了解所在地點的空污情形 ... 台北市政府進一步將空氣盒子作為環境與資訊教育的一環,媒合廠商捐贈空氣盒子給 ... 於 books.google.com.tw -

#5.公民科學與創客運動: 空氣盒子計畫的案例探討

關鍵詞:公民科學、自造者、空氣盒子、開放原始碼、創客運動 ... 與空氣盒子相同(行政院環境保護署,n.d.);換句話說,環保署認為簡單感測 ... 數位分享平台. 於 csw.shu.edu.tw -

#6.空氣污染問題揪心北市推「空氣盒子」 - 電子商務時報

截圖自/pm2.5.taipei). 據資料顯示,「空氣盒子」僅手掌大小,能夠感測出濕度、溫度以及PM2.5濃度,並且能夠將資料上傳至華碩雲端平台,讓民眾能夠實時了解環境情況。 於 www.ectimes.org.tw -

#7.空氣盒子可偵測PM2.5 柯文哲:北市國小都要有 - ETtoday新聞雲

未來現場偵測到的溫度、濕度,及PM2.5數據等資料會上傳雲端,可到台北市開放資料平台下載。 由於瑞昱董座笑說「北市府一毛錢也沒花到」,由企業提供空氣 ... 於 www.izendigital.com -

#8.空氣盒子退出校園?萬萬不可! - Ling-Jyh Chen

近期有篇以「國家應介入資安管理-盡速拆除校園空氣盒子」為題的媒體投書,內容提 ... 註:原文發表於臉書「PM2.5 開放資料:社群協同分析平台」社群 於 lingjyhchen.medium.com -

#9.與台中市政府簽訂合作備忘錄!來看看華碩還為智慧城市做了 ...

而這些空氣盒子蒐集到的數據,將被自動上傳到華碩的雲端平台上,讓居民透過手機APP,即可查看台北市的環境數據、掌握空氣品質,進而為健康把關。 於 news.sina.com.tw -

#10.新增42mm錶圈升級TruSeen 5.0+ HUAWEI WATCH GT 3新款 ...

... Eats宣布今年底終止香港平台服務, 智慧生活|社交營銷當道Instagram Academy老香港傳新 ... 媲美S1H旗艦級攝力Panasonic LUMIX DC-BS1H盒子相機 ... 於 www.am730.com.hk -

#11.華碩攜手台北市政府,由偵測PM2.5下手開拓物聯網商機!

在現場展出的「空氣盒子」大約手掌大小,可藉由感知器感測溫度、濕度與空氣中的細懸浮微粒( PM2.5 )濃度等環境數據,並且將數據自動上傳到華碩雲端平台上。 於 benevo.pixnet.net -

#12.中市議員建議善用空氣盒子環保局:明年爭取1000個 - 自由時報

台中市議員江肇國表示,為加強掌握空氣品質數據,台北市、高雄市政府已 ... 空氣盒子,更將監測數據公開在政府開放平台,台中市上個月才加入空氣盒子 ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.【TEDxTaipei 】中研院陳伶志專訪:「空氣盒子」怎一路走來

「空氣盒子」在這兩年間,已能為台灣社會帶來最即時的空氣品質資料。 ... 台北市資訊局就顛覆了過去「大有為政府」的思維,開放場域希望廠商都可以來 ... 於 www.inside.com.tw -

#14.g0v 零時空汙觀測專案-網站開發共筆

2018/12/18 - 空氣盒子的資料來源由EDIMAX官方API改為中研院陳伶志老師的LASS API 。 ... 環保署的測站有觀測氣溫濕度,但卻沒包含在開放資料平台的資料中,可能得自己 ... 於 g0v.hackpad.tw -

#15.與台中市政府簽訂合作備忘錄!來看看華碩還為智慧城市做了 ...

而這些空氣盒子蒐集到的數據,將被自動上傳到華碩的雲端平台上,讓居民 ... 被更快速開發、數據能被更有效共享外,也透過完整開放物聯網API、結合新竹 ... 於 www.owlting.com -

#16.台海网-- 新闻中心

新华社厦门12月13日电两岸开放交流30多年来,从寻根探亲到经贸合作,乃至各行各业 ... 对于林秉枢(右)疑打特权疫苗争议,卫福部门主管陈时中称他是在一般平台施打。 於 news.taihainet.com -

#17.生活實驗室》台北帶頭行動-空氣盒子聰明監測空汙報你知

台北 市政府與中研院資訊科學研究所、訊舟科技等合作推動「空氣盒子」計 ... 的空氣盒子可偵測PM2.5、溫度、濕度等數據,資料上傳至雲端平台、網站後 ... 於 www.chinatimes.com -

#18.城市的進化論智慧方城市- Taiwan Panorama - 台灣光華雜誌

特別的是,韓國的社區媽媽透過空氣盒子的品質監測,發現空氣汙染很嚴重,還組成社 ... 整合防疫平台,建置防疫地圖、噴藥地圖等開放資料,做成防疫APP,強化防疫效能。 於 www.taiwan-panorama.com -

#19.今天空氣好嗎?即時監測PM 2.5,「空氣盒子」的奇幻之旅

LASS-開源公益環境感測網路 · PM2.5 開放資料:社群協同分析平台 · 空氣盒子地圖. 本文轉載自中央研究院研之有物,原文 ... 於 pansci.asia -

#20.台北市政府將與華碩雲端及瑞昱合推「空氣盒子」監測空氣品質

李維斌表示,這是一個開放的平台,任何有意在此物聯網平台上開發創新應用的廠商或社群,都可以跟資訊局提出申請,資訊局會謹慎地評估建置的可行性,並擔任 ... 於 smartcity.org.tw -

#21.【活動】AWS服務應用X 台北市政府OPEN DATA教學講座

本次合作臺北市政府加入AWS Public Data Set 計畫,透過該計畫開放北市府 ... 開放公車預估到站資訊、停車場剩餘停車位資訊及空氣盒子等18 項臺北市大 ... 於 www.rcbs.ntpu.edu.tw -

#22.空氣盒子輔助監測空品中市:易受影響@ Momo推薦名單 - 隨意窩

抽油煙機推薦 江肇國表示,台北市、高雄市不僅公開宣布和中研院、各家廠商合作設置空氣盒子,更將其監測數據公開在其政府開放平台,每個小時更新台中開公司費用即時偵 ... 於 blog.xuite.net -

#23.偵測PM2.5 華碩攜瑞昱發表空氣盒子 - NOWnews今日新聞

華碩今與台北市政府與瑞昱攜手推出空氣盒子,左二為華碩副董曾鏘聲,左三是 ... 整合應用服務的Service-Ready Platform,以開放多元的服務平台,協助 ... 於 www.nownews.com -

#24.EdiGreen 空氣盒子

空氣盒子 -城市PM2.5、溫濕度環境感測器. 於 airbox.edimaxcloud.com -

#25.PM2.5 開放資料:社群協同分析平台 - Facebook

2021/11/6 今早出門發現台北空氣很糟,一查空氣盒子的資料果然數值飆高,再查了一下風向圖,看來是這幾天中部的污染產地直送造成,北部的朋友要注意一下嘍!. 於 zh-tw.facebook.com -

#26.李維斌 - 105資訊月傑出人才選拔活動

台北 市政府資料開放平台實行計畫獲得多項競賽肯定。 ... i-Voting網路投票系統、大稻埕虛擬實境導覽「渭水行」APP、室內適地性(LBS)服務應用、空氣盒子… 於 excellence.itmonth.org.tw -

#27.空氣網

備註: 1. 校園感測器共分2類:第1類係前瞻基礎建設計畫項下由中研院與教育部共同合作,協助全國各中小學師生進行空氣盒子的布建與維護,並由「PM2.5開放資料入口 ... 於 wot.epa.gov.tw -

#28.臺灣空氣品質 - 中國土木水利工程學會

為此,臺灣公民社會群策群力,展開一系列之監測/ 監督系統之創新計畫,包. 括提供民間空氣品質監測數據之環境感測器網路系統(LASS)/ 空氣盒子、整合民間 ... 於 www.ciche.org.tw -

#29.台北畫刊105年6月第581期—台北微幸福從智慧生活展開

身為愛狗人士的李小姐表示,她透過「台北市政府資料開放平台」下載台北市 ... ◎「空氣盒子」、「愛台北」 環保愛健康現代人出門前不僅習慣先查看一下 ... 於 travel.taipei -

#30.耳边评测个性十足的万元塞——64 Audio DUO听感分享 - 全网搜

同时,作为市面上较为少见,而且是64历史上的第一款开放式耳塞,它的声场 ... Core这个开放式设计:DUO的面板呈格栅状,上面是密集分布的小孔,空气 ... 於 sunnews.cc -

#31.吳釗燮:萊豬是科學議題透過公投決定是反智| 政治 - 中央社

中央社記者賴于榛台北8日電)外交部長吳釗燮今天表示,肉品是否符合食品 ... 吳釗燮說,自去年8月28日宣布今年起開放萊豬進口後,台美已經重啟貿易暨 ... 於 www.cna.com.tw -

#32.臺灣空氣污染微型監測之現行建置盤點(三)

尤其值得注意的是發起者屬性,空氣盒子、雲嘉嘉空氣盒子、LASS環境感測器 ... 這種民間創建之微型監測和開放資訊平台的強力結合,反映出臺灣作為全球 ... 於 rsprc.ntu.edu.tw -

#33.【開源x開箱】自己空氣自己測!LASS 社群自造環境感測系統

... 地圖式呈現空汙數值與分佈! 整理撰文|陳廷彥;編輯|開放文化基金會Photo by L… ... 其中,LASS 最知名的代表作就是眾所週知的「空氣盒子」。 於 lab.ocf.tw -

#34.台灣暖爸揪紫爆元凶吸韓國、印尼取經 - 今周刊

全台空汙拉警報,「空氣盒子」空品數據成了很多家長外出時的重要參考指標,這項由創客發起的 ... 大家各自改寫我們開放的程式碼、自製微型感測器。 於 www.businesstoday.com.tw -

#35.引領創新的科技實作社群媒體-

MediaPipe 是Google於2019年發表的開源專案,此專案針對電腦視覺提供了跨平台的相關應用。本文將介紹如何使用這強大的機器學習程式庫。 Load More Posts ... 於 makerpro.cc -

#36.公務資源 - 高雄市里政資訊網

空氣盒子 EdiGreen AirBox 計畫已和台北市、新北市、台中市、台南市和高雄市等政府機關合作,讓監測範圍能夠遍佈於我們生活 ... 空氣盒子網站 · 高雄市政府資料開放平台. 於 village.kcg.gov.tw -

#37.打造智慧城市整個臺北市就是生活實驗室 - 遠見雜誌

它不僅提供智慧照明,同時還有監測空氣、濕溫度,甚至收集車流、人流、 ... 資訊局在2016年成立臺北智慧城市專案辦公室(Taipei Smart City Project ... 於 www.gvm.com.tw -

#38.臺北智慧城市實施策略

Taipei – The Brand of Smart City. 智慧臺北願景 ... 空氣盒子. 記者會. 首長高峰會. 臺北宣言. 簽署. 智慧城市. 黑客松得獎 ... 園,於雲端取得開放資料,依. 空氣 ... 於 ws.hl.gov.tw -

#39.台北市榮獲WeGO全球智慧永續城市獎第一名 - 網管人

... 城市專案辦公室」,由政府扮演合作媒合平台,讓民間創意與資源更有效投入智慧城市建設,開放整個台北為智慧生活實驗場域,至今已有空氣盒子輸出各 ... 於 www.netadmin.com.tw -

#40.今天的空氣品質怎麼樣

再者,在市政府的資料開放平台都有空氣盒子的歷史資料,十分鐘一筆,怎麼也比你 ... 林業試驗所和中興大學發現,擁有茂密綠林的台北植物園可以過濾髒 ... 於 boutiquelepassage.fr -

#41.「空氣盒子缺點」懶人包資訊整理(1)

各平台有各的優缺點,要著手去統一開發平台並不實際... 空氣盒子(透過Lass發佈, MIT授權) -https://data.lass-net.org/data/last-all-airbox.json · 高雄市 ... 於 1applehealth.com -

#42.偵測PM2.5 北市國小裝空氣盒子探測 - Taiwan News

空氣盒子 偵測到的數據,未來可從台北市開放資料平台(http://goo.gl/xFZPl9)下載,另有華碩空氣盒子網站(http://pm2.5.taipei)及g0v零時空汙觀測 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#43.北市府X 亞馬遜AWS X 大學雲端大數據跨界合作資料集專區

資料集 更新頻率 編號 資料集使用說明 臺北捷運列車到站資訊 30秒 D0001 介接說明 臺北市今日施工資訊 10分 D0002 介接說明 臺北市水質監測資訊 15分 D0003 介接說明 於 taipeicity.github.io -

#44.自己的環境自己救!以空氣盒子監測你家附近的空汙

2013 年起,在中研院、LASS 社群、民間企業、學校和政府......等跨界合作下,聯手打造全世界規模最大的PM 2.5 感測資料平台---- 以大量便宜、小型的感 ... 於 research.sinica.edu.tw -

#45.PowerPoint 簡報

各分項計畫與政府機關具垂直關係外,並透過ASC平台達成跨部門、 ... 空氣盒子應用. 開放資料 airbox.taipei 環境空氣. (教育局/訊舟科技/LASS社群). 資訊/環境教育. 於 www2.nou.edu.tw -

#46.空氣盒子-城市PM2.5、溫濕度環境感測器 - Orz 網摘

市民可透過EdiGreen 免費app在手機或平板上隨時監看Google Map上各據點的空氣品質好壞。目前AirBox空氣盒子已安裝於台北市300多所小學,並開放Open Data ... 於 orzhd.com -

#47.監測空汙!華碩雲端推空氣盒子蒐集PM2.5大數據 - 三立新聞

華碩雲端近日偕同台北市政府、中研院及瑞昱半導體舉辦「空氣盒子PM2.5 ... 同時,也在市民的同意下開放平台API,將空氣盒子所蒐集到的數據進一步加值 ... 於 www.setn.com -

#48.空氣盒子EdiGreen AirBox:即時監控全台灣空氣品質(2020更新)

本篇文章將與你分享一款非常方便的空氣監測網站– EdiGreen AirBox,或者你也可以稱它為空氣盒子,它是由Edimax與中研院合作搭建的空氣品質數據平台, ... 於 template.city -

#49.自己空氣自己救!為氣喘兒研發3年,他這發明領先全球!有了它

用「資料科學」研究「空污」:中國大陸霾害何時來?台灣工廠排放的空污如何擴散?以前只能用自己的呼吸道偵測,現在「空氣盒子」為你即時追查PM2.5濃度變化。 於 www.storm.mg -

#50.空氣盒子PM2.5 華碩雲端攜北市府測空污 - 新唐人亞太電視台

同時,也在市民的同意下開放平台API,將空氣盒子所蒐集到的數據進一步加值 ... 華碩很榮幸與台北市政府、中研院及瑞昱半導體一起發佈『空氣盒子』, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#51.找空氣盒子資料相關社群貼文資訊

LASS-開源公益環境感測網路| 請問有空氣盒子資料的api 嗎- Facebook。 ... 空氣盒子偵測到的數據,未來可從台北市開放資料平台(http://goo.gl/xFZPl9)下載,另有華碩 ... 於 healthtagtw.com -

#52.投影片1 - 高雄市政府教育局

http://www.startupbootcamp.org/assets/images/blog/smart-city-living/infographic.png. 環境感測網路系統介紹. Air Box – 空氣盒子. 訊舟科技股份有限公司. 於 www.kh.edu.tw -

#53.空氣盒子輔助監測空品中市:易受影響 - 蕃新聞

江肇國表示,台北市、高雄市不僅公開宣布和中研院、各家廠商合作設置空氣盒子,更將其監測數據公開在其政府開放平台,每個小時更新即時偵測數據;然而 ... 於 n.yam.com -

#54.空氣盒子創客教育實證計畫 - 臺北智慧城市

此裝置可偵測溫度、濕度、PM2.5 的數據,並上傳到雲端平台跟網站,讓學童及家長都可 ... 北市亦開放官方LINE於2016年10至2018年12月期間,提供民眾訂閱空氣盒子資訊 ... 於 smartcity.taipei -

#55.生活實驗室》台北帶頭行動-空氣盒子聰明監測空汙 ... - 奇摩新聞

中國時報【(執筆:潘杏惠、賴至巧)】台北時序進入秋冬,空氣品質一如 ... 的空氣盒子可偵測PM2.5、溫度、濕度等數據,資料上傳至雲端平台、網站後 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#56.空氣品質指標(AQI) | 政府資料開放平臺

每小時提供各測站之空氣品質指標(AQI),原始資料版本公告於空氣品質監測網https://airtw.epa.gov.tw. 於 data.gov.tw -

#57.華碩智慧城市展秀解決方案聚焦健康照護等4應用領域 - MoneyDJ

... 城市大數據應用平台完整解決方案;同時,延續空氣盒子專案計劃,本次展會華碩亦推出全台第一個智慧城市物聯網平台沙盒(sandbox)計畫,將完全開放 ... 於 www.moneydj.com -

#58.空氣盒子EdiGreen AirBox 即時監測台灣各地區PM 2.5 空氣 ...

空氣盒子 EdiGreen AirBox 是由民間業者Edimax 和中研院合作,提供實體監測 ... 用於感測PM 2.5 和溫度濕度資訊,再將收集到的資訊上傳到雲端平台,整合Google Maps ... 於 free.com.tw -

#59.台中232所國小建置「空氣盒子」 開放即時懸浮微粒資訊

安裝之空氣盒子 ... 此外,市府也接續在去年12月率全國之先,通過「臺中市溫室氣體排放源自主管理辦法」,要求溫室氣體排放量超過500萬公噸以上的場所,應 ... 於 www.taiwanhot.net -

#60.全臺首個智慧城市的空污監測計劃,空氣盒子上陣 - iThome

目前,要查詢空氣盒子的即時資訊,可從網站上(http://pm2.5.taipei、http://airbox.asuscloud.com)直接檢視,所偵測到的數據也可從臺北市開放資料 ... 於 www.ithome.com.tw -

#61.李維斌:設計X智能說故事吸引公民參與打造智慧城市

一個比手掌稍微大一點的「空氣盒子」,可以偵測細懸浮微粒(PM2.5)丶溫度 ... 不過,這只是邁向智慧城市的第一步,在資訊局所打造的物聯網平台上還有 ... 於 wdc2016.taipei -

#62.華碩雲端股份有限公司 - 104人力銀行

OmniStor | 打造私有雲端平台,促成數位轉型企業級檔案儲存服務平台,協助企業擁抱數位工作環境,重新定義工作模式,提供OmniStor ... 華碩雲端股份有限公司空氣盒子. 於 www.104.com.tw -

#63.EdiGreen空氣盒子資訊平台申請引用公告 - EDIMAX

訊舟科技股份有限公司所建置EdiGreen空氣盒子資訊平台(以下簡稱本平台),為支持 ... 之學術研究,以進行加值應用本開放平台,茲公告以下開放資料應用服務申請事項。 於 www.edimax.com -

#64.EDIMAX 訊舟AI-1001W V3 AirBox 空氣盒子- PChome 24h購物

EDIMAX 訊舟AI-1001W V3 AirBox 空氣盒子- EDIMAX 訊舟專區, ◤限時送寬頻分享 ... 當您下單購買前,請先詳細閱讀下列事項 本商品為特殊商品不開放試用,一經拆封使用 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#65.華碩雲端偕北市府、中研院與瑞昱推出空氣盒子蒐集PM2.5大 ...

同時,也在市民的同意下開放平台API,將空氣盒子所蒐集到的數據進一步加值 ... 華碩很榮幸與台北市政府、中研院及瑞昱半導體一起發佈『空氣盒子』, ... 於 tw.asuswebstorage.blog -

#66.從公民科學角度看台灣空氣品質監測 - 科技政策觀點

針對空氣盒子量測精度的問題,筆者認為應先探討空氣盒子行動的動機與目的:提供一個即時追查PM 2.5 濃度變化的設備,並透過開放資料和數據分析,即時 ... 於 portal.stpi.narl.org.tw -

#67.這個小盒子讓PM2.5一秒現形國外爭先來台取經

全台空汙拉警報,「空氣盒子」空品數據成了很多家長外出時的重要參考指標 ... 大家各自改寫我們開放的程式碼、自製微型感測器。 ... 實驗基地:台北市. 於 newtalk.tw -

#68.深圳益田- 【商业建筑】生态谷,一座会呼吸的建筑 - 筑讯中国

将建筑界面充分打开,引入阳光、空气和水,从而融入城市生活,形成一个 ... 中庭的玻璃盒子,为商业内部空间带来了自然光线,将人流带入花园平台, ... 於 www.zhuxuncn.com -

#69.pm25 - g0v.tw | slack archive

「空氣盒子」 會將所偵測到的溫度、濕度及PM2.5數據上傳雲端,未來資料可從臺北市開放資料平台(data.taipei)下載,另外,顯示資料的網站也有 ... 於 g0v-slack-archive.g0v.ronny.tw -

#70.穹頂之下的創客 - 毒不添下

在家也能測PM!創客製作空氣盒子展開計畫 ... 最有可能實現的方法,就是完全的開源和開放。 ... 今年3月,台北市長柯文哲宣布發表空氣盒子計畫;. 於 toxfree.nhri.org.tw -

#71.「空氣盒子」匯聚公民、企業與政府之力打造全球最密集的微型 ...

而透過開放資料及數據分析,空氣盒子能夠即時追查出空污的真兇,並幫助預測空污的擴散趨勢,形成領先全球的PM 2.5 即時感測網。 於 vmaker.tw -

#72.空污季又來了,這4 家科技大廠如何搶入你我的家中?

△ 上市櫃科技業者,積極搶食空品商機。 網通廠訊舟的「空氣盒子」,亦是跨業典範。 訊舟在2016 年與中研院、台北 ... 於 technews.tw -

#73.空氣盒子即時量測資料(30mis/update)

於106年12月14日改版, 由原先提供之「空氣盒子設備資料」、「即時監測資料」及「歷史偵 ... 資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件, [email protected]. 於 scidm.nchc.org.tw -

#74.中研院 - ASUS WebStorage 官方部落格

空氣盒子 PM2.5啟動記者會合影嘉賓(左起中研院資訊所所長許聞廉, 台北市資訊局局長李維斌, 華碩副董事長兼總裁曾鏘聲, 台北市長柯文哲, 瑞昱半導體董事 ... 於 twblog.asuswebstorage.com -

#75.臺北表演藝術中心Taipei Performing Arts Center

最新消息. 2021.12.10. 2022臺北兒童藝術節「兒童劇場演出前期展演計畫」開放徵選. 你有 ... 於 www.tpac-taipei.org -

#76.工安環保組 - 修平科技大學- 總務處

維護空品中市府建「空氣盒子」資料開放平台. 維護空品中市府建「空氣盒子」資料開放 ... 〈北部〉泰豐火災後空氣監測已「良好」 ... 快來台北國際旅展環保署攤位瞧瞧. 於 general.hust.edu.tw -

#77.華碩雲端偕北市府、中研院與瑞昱推出空氣盒子蒐集PM2.5大 ...

同時,也在市民的同意下開放平台API,將空氣盒子所蒐集到的數據進一步加值應用及分析 ... 華碩很榮幸與台北市政府、中研院及瑞昱半導體一起發佈『空氣盒子』,希望 ... 於 www.asuscloud.com -

#78.距離有點遙遠的智慧城市展 - 數位時代

華碩與台北市政府合作,在台北市300個戶外空間佈署空氣盒子,透過空氣盒子 ... 同樣是壯大生態系,未來希望作為一個開放平台,讓更多廠商加入合作。 於 www.bnext.com.tw -

#79.「空氣盒子」錯了嗎?數據和環保署的不一樣,立委說要刪預算 ...

環保署說明,像空氣盒子這種簡易感測器在測定PM2.5時,為了減少感測器的 ... 並在Edimax Cloud平台上呈現,民眾可用app隨時監看各據點的空品資訊。 於 www.thenewslens.com -

#80.偵測PM2.5華碩攜瑞昱發表空氣盒子 - LIFE生活網

華碩今與台北市政府、中研院與瑞昱,共同發表可偵測PM2.5的空氣盒子 ... 整合應用服務的Service-Ready Platform,以開放多元的服務平台,協助系統整合 ... 於 life.tw -

#81.空氣盒子推手:空氣變髒了,難道沒有辦法嗎?

中國大陸霾害何時來?台灣工廠排放的空污如何擴散?以前只能用自己的呼吸道偵測,現在「空氣盒子」為你即時追查PM2.5 濃度變化。這不只是中研院資訊科學所陳伶志研究員 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#82.【問題】空氣盒子?推薦回答

2016年3月22日· 空氣盒子偵測到的數據,未來可從台北市開放資料平台(http://goo.gl/xFZPl9)下載,另有華碩空氣盒子網站(http://pm2.5.taipei)及g0v零時空汙觀測 . 於 lawtagtw.com -

#83.主題4 資料表示、處理及分析

圖9-11 開放資料4平台上,最常見的資料格式是CSV與JSON. 4 參考9-3節。 ... 以空氣盒子為例,台北市政府提供的開放資料中,每一筆資料都有多達二十個. 於 ep.ltivs.eportfolio.cc -

#84.偵測PM2.5華碩攜瑞昱發表空氣盒子 - 每日頭條

華碩今與台北市政府、中研院與瑞昱,共同發表可偵測PM2.5的空氣盒子 ... 整合應用服務的Service-Ready Platform,以開放多元的服務平台,協助系統整合 ... 於 kknews.cc -

#85.華碩第二代空氣盒子研揚操刀| 蘋果新聞網| 蘋果日報

華碩雲端總經理吳漢章表示,從智慧城市的角度,期望藉由台北市平台到海外 ... 同時,也在市民的同意下開放平台API,將空氣盒子所蒐集到的數據進一步加 ... 於 tw.appledaily.com -

#86.張花冠、涂醒哲學柯文哲用空氣盒子治空污 - 信傳媒

繼台北市長柯文哲在3月與華碩合作廣設即時PM2.5監測點「空氣盒子」 ... 分鐘即時回報各據點懸浮微粒(PM2.5)數值、溫度、濕度,並開放民眾上網查詢。 於 www.cmmedia.com.tw -

#87.【創客小聚】自己的環境自己救,公民科技大躍進! - Accupass

《vMaker創客小聚》建構一個鼓勵開放學習的自造者環境,讓源源不絕的創意成為驅動 ... 水盒子」或是台灣水事件數據平台-「山河事件簿」的開發,再到「空氣盒子」「水 ... 於 www.accupass.com -

#88.以空氣盒子資料為例,觀察並討論PM2.5 濃度變化之實際案例作者

搜尋相關書籍,更近一步的了解PM2.5 的相關資訊;最後再利用「空氣盒子」. 這個平台所偵測到的數據,結合地圖,直接發現懸浮微粒在不同時間、空間、. 於 www.shs.edu.tw -

#89.公共運輸整合資訊流通服務平台

交通部積極發展「公共運輸整合資訊流通服務平臺」(Public Transport Data eXchange,PTX), 與各公共運輸機關平台協作建立標準化、高效能、跨運具之公共運輸旅運開放 ... 於 ptx.transportdata.tw -

#90.PM2.5 現形記: 1000個小盒子完成不可能的任務

藉著全台一千多個手掌大小的微型空氣品質監測器,24小時不斷偵測並傳 ... 這些都是網路社群「PM2.5 開放資料:社群協同分析平台」上相互討論與解惑的 ... 於 www.earthday.org.tw -

#91.疫情衝擊下,永續浪潮席捲餐飲業!餐飲業未來如何以創新思維 ...

山海樓不僅在2019年起連年獲得台北米其林一星肯定,更在2021年得到為鼓勵 ... 在疫情期間,饗賓也導入線上購物平台「饗在家」,以及線上外帶外送訂餐 ... 於 www.foodnext.net -

#92.Tag Archives: 空氣盒子 - Raspberry Pi台灣樹莓派

Taipei, the capital, is fairly clean, but the west coast tends to be a little polluted. Data is updated on the fly, so these values may change ... 於 www.raspberrypi.com.tw -

#93.文章搜尋 - 全球安防科技網

訊舟科技(Edimax)8月19日於台北市政府Kiosk多媒體資訊站聯合記者會,發表Smart Taipei多媒體資訊站,整合多雲服務系統:EdiGreen 空氣盒子雲端平台、Enterprise ... 於 www.asmag.com.tw -

#94.[FB] 柯文哲FB - Gossiping板- Disp BBS

(2)使用空氣盒子監測環境,並開放盒子讓市民領取。 ... 臺北市政府資料開放平台 ... 推abramtw: 消滅機車台北市的空氣就會好很多了6F 03/22 16:34. 於 disp.cc -

#95.轉知空氣盒子DIY與教學教師研習 - 東門國小

細懸浮微粒的威脅已是全球關注的環境議題,而在都市空氣品質中臭氧的危害也不容小覷。 ... 本活動於110年4至5月共辦理4梯次,即日起開放網路 ... 於 www.tmps.tp.edu.tw -

#96.華碩雲端吳漢章(Peter)

數據平台. 智慧安全. 智慧醫院. ▫ 市民為核心. ▫ 數位/數據環境. ▫ 開放與共同參與. 09:23. 開放創新. 智慧農業 ... 開放平台、生態共榮 ... 台北市空氣盒子. 於 seminar.twnic.tw -

#97.北市府開放資料實例:空氣盒子

「空氣盒子」透過APP連上網路,可偵測溫度、濕度及細懸浮微粒(PM2.5)等數據,並提供中研院研究使用,上傳至雲端平台及網路後,家長及學童就能夠上網 ... 於 blog.weatherrisk.com -

#98.腾讯网-QQ.COM

腾讯网从2003年创立至今,已经成为集新闻信息,区域垂直生活服务、社会化媒体资讯和产品为一体的互联网媒体平台。腾讯网下设新闻、科技、财经、娱乐、体育、汽车、时尚 ... 於 xw.qq.com