台北第二師範學校的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦宜蘭縣政府文化局寫的 美術教室的鐘聲:楊乾鐘繪畫歷程 和鄭麗玲的 躍動的青春:日治臺灣的學生生活都 可以從中找到所需的評價。

另外網站林秋錦: 雲雀的天籟美聲 - 第 54 頁 - Google 圖書結果也說明:... 二十日) ,在台北舉行「檢討音樂座談會」,參加的人士除了全體鄉土音樂訪問團人員由領隊(或稱監督)楊肇嘉帶領出席外,其他與會者有:日本籍的台北高等學校教授嶺協四郎、台北第 ...

這兩本書分別來自宜蘭美術館 和蔚藍文化所出版 。

佛光大學 中國文學與應用學系 張瑋儀所指導 周俊雄的 日據時代非暴力抗爭的黃金十年(1921-1931) --以蔣渭水醫師思想及言行為例 (2020),提出台北第二師範學校關鍵因素是什麼,來自於蔣渭水、台灣文化協會、台灣民眾黨、台灣民族運動、非暴力抗爭。

而第二篇論文國立臺北教育大學 社會與區域發展學系碩士班 何義麟所指導 董玲佩的 臺灣近代學校之衛生教育與健康檢查 —以臺北師範學校及其附屬小學為中心 (2014),提出因為有 公共衛生、衛生教育、健康檢查、台北師範學校、學籍簿的重點而找出了 台北第二師範學校的解答。

最後網站中學生網站- 中學生網站則補充:【現正進行】 第1121010梯次全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽: 截稿時間2023-10 ... 網站建置與維運:國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心. loading. 【提醒】 ...

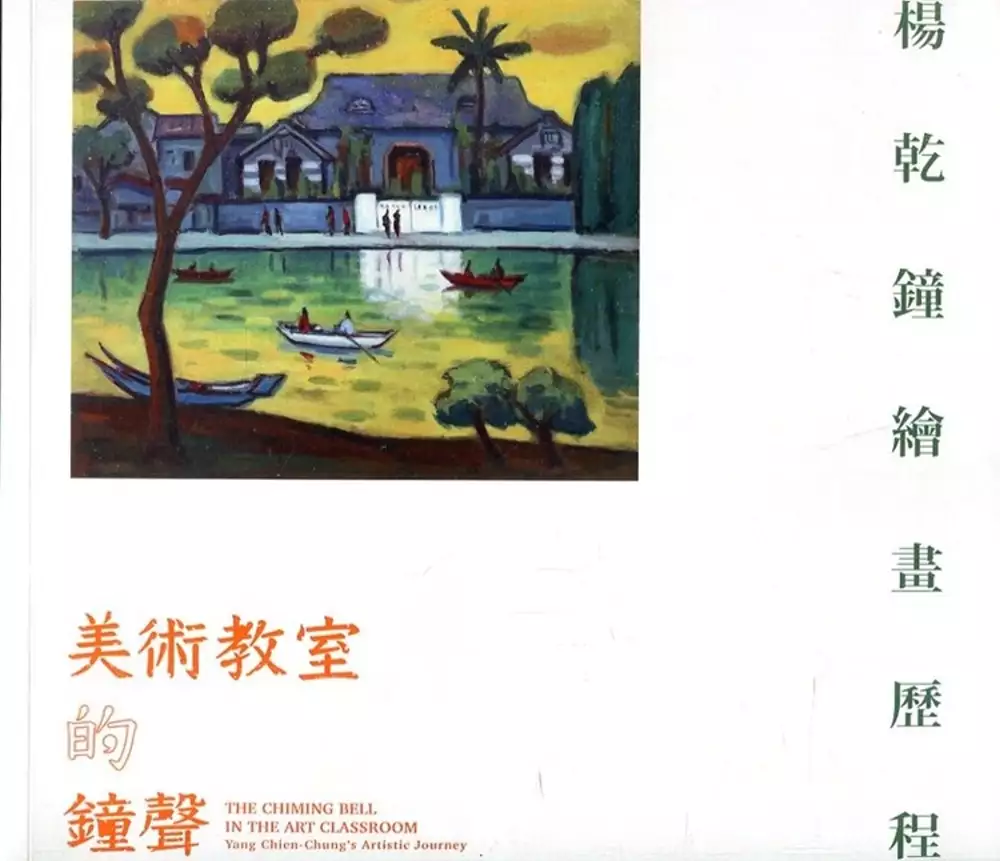

美術教室的鐘聲:楊乾鐘繪畫歷程

為了解決台北第二師範學校 的問題,作者宜蘭縣政府文化局 這樣論述:

二次大戰之後蘭陽平原出現一位西畫播種者楊乾鐘(1925~1999),從美術課堂中栽培出不少在地藝術專業人才,宜蘭各界為感念楊老師為宜蘭美術園地耕耘的功勞,是以推出本企劃展,讓宜蘭子弟重新認識楊乾鐘。 1950年代宜蘭北部最大城鎮頭城,有一位師大畢業後返鄉執教的青年,在頭城中學用心發掘對美術有興趣及天分的學生,後來他又轉任羅東高中,亦鼓勵學子投考大學美術系不遺餘力。前後30年間,照亮了宜蘭藝術星空,催生一顆又一顆的藝術新星,這個人正是宜蘭資深美術教育家楊乾鍾。 楊乾鐘是頭城人,就讀頭圍公學校,自幼深受日籍導師人格風範之薰陶,影響他一輩子正直、謙遜、自律甚嚴的性

格。1937年公學校畢業,投考私立台北中學(今泰北中學),離鄉展開求學生涯,1943年又考取台北第二師範學校,直到1946年畢業,回到故鄉頭城。 頭城聞人盧纘祥是戰後首任頭城鄉長,積極籌辦頭城中學並兼任校長,楊乾鐘也受聘任教。翌年,台灣省立師範學院(今國立台灣師範大學)成立勞作圖畫專修科(今美術系),少年時代楊乾鐘中最大的夢想,就是上大學,從此不僅圓夢,而且更大的心願是學美術,期許未來朝向畫家之路。1950年楊乾鐘以第一名成績畢業。 因與盧纘祥早有約定,學成必返頭城任教,楊乾鐘重然諾,婉辭師大美術系助教聘書。起先楊乾鐘優先分發至宜蘭中學,盧纘祥將之調回頭城中學,從此開啟家鄉美術園丁

之漫長生涯。教學期間,戮力發掘美術人才之餘,自己也投入西畫創作,本展所要呈現的就是課餘默默作畫之總結。 1969年轉任羅東高中,繼續以輔導蘭陽子弟投考大學美術科系為使命,直到1974年退休。美術教室的鐘聲雖然停歇,但美術傳承的回響仍餘音未輟,宜蘭出身的美術家,分別在世界各地活躍,這都是楊乾鐘辛勤灌溉,方得以如此茁壯。 之後,楊乾鐘轉戰台北,也遷居台北,任教文化大學及中國科技大學。關心台北畫壇的動態,觀摩與創作並進,開啟畫作高峰,不少旅行速寫和歐洲寫生,乃至抽象畫,累積不少作品,1999年74歲辭世。 本展於楊老師去世21年後全面調查所有遺作,分析題材、畫材及保存狀況經過精挑細

選之後,用5個子題呈現,首先是課後原鄉情,大都屬於宜蘭執教期間的畫作。其次是域外視野與海外遊蹤的寫生。接著展出恩師廖繼春感召下之色彩樂章。最後是明暗法表現室內景物,以及探索抽象新畫境。策展主題「美術教室的鐘聲」,是緬懷作育英才的貢獻,取楊乾鐘之「鐘」字對應美術課的辛勞,但畫展用意旨在彰顯他西畫創作的歷程。

台北第二師範學校進入發燒排行的影片

單元主題:2014年小狼少年音樂夏令營

時間:2014/08/06~10

地點:新北市平溪國中

首先是張政漢執行團長給家長的一段話-

敬愛的小狼夏令營學員家長:

謹先以十二萬分的敬意,歡迎您的子弟參加2014小狼戀戀平溪音樂夏令營!

小狼音樂夏令營是「中華民國童軍文教基金會」屬下「小狼合唱團」所主辦的夏、冬令營隊,迄今已進入第15次營隊。「小狼合唱團」創立之初即以「創造被利用之價值及散播喜樂的音符」為宗旨,本著童軍服務社會的理想,自2005年冬天即展開以「童軍生活體驗、音樂啟蒙及肢體開發」為主要重點之非營利營隊,所有服務員均由童軍伙伴義務參與,目的在提供參加學員寒暑假一個有意義的短期營隊,同時能進一步認識童軍並享受童軍的好。

其中夏令營除對外開放報名外,同時以含來回車資在內費用全免的方式,邀請北區之清寒學生及外地原住民學生參加,經費不足部份均由「小狼合唱團」家長向外募捐支應,迄今有口皆碑。

本(2014)年小狼音樂夏令營,於新北市平溪國中舉辦,著眼於讓參加學員在音樂啟蒙課程外,能在童軍體驗中進一步學習自我管理,並在互動中學習生命關懷與大自然體驗,別忘了大自然規律下的每一個天候元素,諸如晴雨風寒都有可能在營隊過程中碰上,因此祈望家長都能在心理上做好營隊因應天候而應變之種種措施,更祈望家長放心的把您的子弟,交在羅浮溫柔雙手的照顧之中,讓我們一起許諾孩子們一次快樂奔放的營隊體驗! 謹此

敬頌夏安

2014小狼音樂夏令營執行團長 張政漢 謹誌

此次全部學員有145位,共分為四個分團,主持人是在8/9下午一點到達平溪國中,採訪至8/10早上八點離開。

下午一點到達之時,正進行是分團的操作,二個分團是音樂課、二個分團進行樹攀活動。音樂課的部份又分成二組,第一組是音樂的啟蒙,排練「灰姑娘的音樂劇」分再為三組,樂器組、舞蹈組、杯子組。授課老師是師範大學音樂教育組碩士生 #王品方 和 #陳若曦,原音重現了當時的上課情形,課中休息也採訪了陳若曦老師。而第二組則是肢體的開發、打擊樂器的學習,一樣原音重現了當時的上課情形正在排練「拉丁節奏狂想」,還有課後採訪了打擊樂授課老師,台北藝術大學音樂系碩士班畢業的 #吳沛奕 老師。

另二個分團則是進行樹攀活動,由 吳慶華團長帶領,採訪了吳慶華團長樹攀的重點與技巧,吳團長也說明了,當初原本只是為了在樹上進行觀察,最後卻演變成樹攀體驗課程。

下午三點半,是「童軍與傳統的結合」,小狼是用個人闖關的方式,在學校的操場上,設了20個傳統的童玩關卡,這是一個很愉快的下午,小狼們有吃有喝又有得玩。

晚上七點,是今天的重頭戲「營火」,整個營火的節目都是由東吳大學為主的羅浮群再加各校精英的幫忙,而組成的活動組,來帶領現場100多位小狼,渡過一個美好的夜晚。

最後爐邊談話,張政漢團長說了當年為何會創立小狼合唱團,11年前第一次參加小狼夏令營的小狼們現在都是家長了,而後面參加的,則現在成了羅浮群。

家長出錢出力,羅浮群出力。一起讓整個小狼合唱團日益茁壯,老爹團長也期許這次參加的小狼們,以後一樣能反哺小狼合唱團,這才是真正童軍精神的延續。

戶外專訪: 張政漢(老爹) 團長

張政漢團長(老爹),接觸童軍運動54年,生長在宜蘭鄉下,在一個貧窮農家長大,學生時代開始接觸童軍運動,當年求學時,早上上課前都要先拿菜到市場賣,賣完才能去上學,因此天天遲到被童軍團長罵。有一天團長到菜市場才無意發現,從此才改變他的一生,以後他家的菜只要帶去學校,就由學校老師、同學,幫忙認購。老爹團長才能有正常的求學生活。後來在美國退休後,他一直念念不忘的事情是,如何才能再為故鄉(台灣)再做什麼事?他一生最擅長就是童軍技能與本領,於是他回到台灣。2003年老爹問了一句話「我們童軍難道不能有屬於自己的合唱團嗎?」試著告知當時的楊朝祥理事長,沒想到楊理事長一口就答應了,十月展開籌備,十一月「小狼合唱團」已正式成立了。如今已經過了11個年頭,也辦了16次的冬夏令營。當年喊出二個口號「創造被利用的價值」與「散播喜樂的音符」,人常說:學音樂的孩子不會變壞。而老爹說:參加童軍的孩子除了不會變壞,還要變得更好。這11年來小狼合唱團也有面臨到困境,老爹團長都在專訪中,娓娓道來…

日據時代非暴力抗爭的黃金十年(1921-1931) --以蔣渭水醫師思想及言行為例

為了解決台北第二師範學校 的問題,作者周俊雄 這樣論述:

台北大稻埕大安醫院蔣渭水醫師,在日據時期1920年代,結合同志組織台灣文化協會、台灣民眾黨,催生台灣工友總聯盟,又成為《台灣民報》的「保母」,共同為台灣人非武裝、非暴力抗日運動寫下可歌可泣的史頁。蔣渭水一生被捕入獄十數次,仍甘之如飴,書寫監獄人權文學,他以「文化醫生」的角色,為「世界文化低能兒」台灣把脈診斷,他在〈臨床講義〉開出極大量的基礎教育和社會教育藥方,希望在二十年內讓台灣恢復強健身心。 本研究使用歷史文獻法為經,吉恩•夏普(Jene Sharp)「非暴力行動」研究法為緯,佐以艾麗卡•切諾韋思(Erica Chenoweth)「3.5%定律」抗爭成功模式,鎖定蔣渭水醫師投身台灣民

族運動為核心,透過「抗議與說服、不合作、非暴力干預」三個層次,驗證日據時期非武裝、非暴力抗爭黃金十年(1921-1931),抗日先賢志士的興衰成敗歷程和經驗。 研究發現,日據時代前期以軍事鎮壓武裝抗日分子,後期著重利益榨取勝過教化,因此發展農工經濟、抑制教育文化。蔣渭水等台灣民族運動家力圖以智識啟蒙大眾,推動設置台灣議會爭取自治活路。受到日本殖民政府極權鎮壓,非暴力行動只能集中在消極性的初級「抗議與說服」,較少進展到經濟的、社會的和政治的「不合作」第二層級,至於積極性的第三層級「非暴力干預」則更為罕見。由於日治政府施行嚴刑峻法,實際參與抗爭的人數仍然有限,注定其一切努力化為失敗。 本研究結

論為,蔣渭水堅持以非暴力抗爭,發展台灣民族與民主運動,其過程以啟迪文化,發展教育,喚起民心,團結民眾,仍然給予統治當局相當壓力。蔣渭水以徹底的性質和不妥協精神,鞠躬盡瘁,足以贏得後世的敬重和景仰。

躍動的青春:日治臺灣的學生生活

為了解決台北第二師範學校 的問題,作者鄭麗玲 這樣論述:

或許有一天,門前曬太陽、嚼土豆的阿公阿媽, 忽然說要去日本參加他(她)的中學同窗會,你也不用太驚慌。 因為他們和我們一樣,也曾經歷過酸甜苦辣,多采多姿的學生生活。 1890年代寬袖長裙大襟衫的女學童,1920年代換上泳衣去海水浴場。同一時期中等學校的武道館,傳來的是日語呼喝的劍道、柔道練習聲音。一旁戶外泳池,亮燦燦的陽光下,滿溢著水聲與池畔加油嬉笑喧嘩聲。操場上,一邊是揮汗練習準備進軍甲子園橄欖球社團練習,野球場邊有呼喊要超越嘉農的奧援團。 即將畢業的師範生,包圍警察署抗議,學生拿起書包內的英文書對警察說:「你看得懂嗎?」生猛有力地展開屬於他們的太陽花學運——大正民主期學生運動

。身經百戰進入台北高校的學生,一大群勾肩搭臂,敝衣破帽、腰掛長巾,腳下的木屐清脆地敲響西門町電影街。路人側目的眼光,是鼓動他們更張揚狂放的催化劑。 流洩著波麗路樂音的喫茶店裡,女給巧笑倩兮地與台北帝大生討論最新進口的西洋樂曲大碟。榮町三丁目上,穿著海軍領水手服的高女學生們路過掛著年終大特價招牌的菊元百貨,討論著兒玉町野田書店的二手書交換會。 工業學校機械科的學生,正在老師帶領下,在松山鐵道工場進行他們的校外參觀,組立工場的大型天車,忙碌地吊掛待整備的車廂。已經在日本展開為期三週多的畢業旅行學長們近日將要回台,參觀工場的學弟們偷偷討論可能收到哪些歐咪壓給。 這就是日治台灣學生生

活的吉光片羽。 想像近百年前的台灣學生們走出黑白相紙與研究論文,重新發現歷史裡年輕光彩的痕跡。回到八十年前十五至二十歲學生的生活時空,也許會不經意地看到我們自己過去曾經有過的類似生活與煩惱。也曾身歷少年十五二十時的讀者們,可從中看自己的迷惘,或者共同的熱血。 然後發現:透過這片共同的土地,情感會跨越時空,我們和下一代、上一代、上上一代,會有相同的共鳴。日治台灣那個時代、那些人,他們的所思所想,他們的喜怒哀樂,台灣社會的多元與活潑,高校生如夢一般的青春,不斷上演。 本書特色 ★兩百多張珍貴照片 本書以豐富的圖片與史料,生動活潑地讓我們看到當時的真實景象,圖文並茂,為讀者

帶來親臨現場的感覺,既深刻又親切。 ★日治台灣學生。生活縮影紙上劇場 裝幀設計師「剪花王子」黃子欽利用書中的老照片拼貼創作,全彩12幅跨頁視覺╳大尺寸拉頁設計,以最鮮明的視覺感受傳達日治台灣年輕學子的澎湃青春。 專業推薦 蔡錦堂(台灣師範大學台灣史研究所 副教授/前台灣歷史學會 理事長)專文推薦 這一本圖、文、表格並茂的作品,並不只是一般的「通俗」書籍,而是兼有堅實學術研究內涵的著作。從某個角度來說,本書乃是鄭教授將幾年來學術研究的結晶,改寫成淺顯易懂、讓一般民眾也能接受閱讀的成品。 作者簡介 鄭麗玲 高雄人,國立台灣師範大學歷史學博士。現為台北科技大學文化

事業發展系教授。 專攻台灣史,以日治時期社會、教育為研究主軸。近年來開始發展歷史文化的創意開發與應用,與文化事業發展系學生共同進行立基於土地,結合歷史與文化的創意發想,開發文創產品。著有《台灣人日本兵的戰爭經驗》(台北縣文化中心,1995年8月);《國共戰爭下的悲劇—台灣軍人回憶錄》(台北縣文化中心,1996年8月)、《百年風華 北科校史》(共著 台北科技大學,2008年)、《台北工業生的回憶》(1-3輯) (台北科技大學,2011年)、《百年風華 台北科大學校史》(共著 台北科技大學,2011年)、《台灣第一所工業學校》(稻鄉,2012年,3月) 推薦序 前言 一

、慘綠少年的考試生活 二、社會菁英:高校生 三、大學生的閱讀世界 四、帝大生 五、學生的社會運動 六、高校生的學寮生活 七、休閒娛樂 八、實業教育與鐵道工場 九、飛行熱 十、學生社團 十一、游泳課與海水浴場 十二、近代教育慶典:運動會 十三、從蹴球到橄欖球:球類運動 十四、台北帝大的最愛:馬術運動 十五、英式風格的曲棍球 十六、榮譽的象徵:學生服 十七、女子學校課程與職業女性 十八、中學生的修學旅行 後記 參考文獻 前言 開始注意到學生生活的歷史細節,應該要追溯到我寫的那篇以台北帝國大學為主題的博士論文,一九二○年代,在台灣的日本人極力鼓吹在殖民地建立一所頂尖大學,為此出版專刊,力陳

其中好處,並貼心地為官方想好如何以既有的學校快速設立。他們構想將醫學專門學校、高等商業學校等校升格併為大學。同一時間,朝鮮的知識分子,以《東亞日報》為言論舞台,也正奮力推動民立大學設置運動,並成為一股結合民族運動的風潮。相對於在台灣的日本人,台灣的知識份子如蔣渭水等,卻以《台灣民報》為中心,社論或報導文章均有不少反對意見。朝鮮人、在台日人對近代高等教育的渴求與台灣人的反應竟有如此大的差異,其中原委引起我的興趣。 因探尋帝國大學的問題,卻掉進當時另一個學制——高等學校的神秘世界。然後我開始對台北高校的敝衣破帽、蠻風高歌感到興趣,相當驚訝一九三○至一九四○年代,台灣社會的多元與活潑,台北高校

生揮灑其如夢一般的青春,他們的生活方式與處事態度與我們過去在國民黨時代教科書所教導的日據時代歷史全然不同,像是與台灣平行的異次元空間。此後,我才猛然理解,每當年幼時,我們咬牙切齒提到日本統治時,老一輩台灣人眼中的那種失落感。原來,我們不曾真正進入他們曾經生活過的台灣。 寫博論時,我在台北帝大——現在的台大圖書館研究生圖書館,發現一本日治時期的舊書。對於許多台灣史研究者而言,戰前舊書幾乎是一定得參考的資料,這沒什麼特別。但這本書相當薄,裡頭的訊息卻很有趣。那是一九三八年,台北帝大出版的《學生生徒生活調查》,書裡其實沒有什麼描述性的文字,只有一張原始調查表,以及用這張表調查五百多位台北帝大學

生的統計數據。看完之後,才發現原來當時大學生是這樣在生活,原來文政學部的學生看比較多外國電影……。在反對帝國大學的蔣渭水與極力推動設立帝大的日本人的各種意見中,當時學生的樣貌漸漸浮現出來。 後來,我取得日本另一份調查,更進一步知道,那年整個日本帝國總共有一百二十八校,六萬兩千零二十八名高等教育的學生參與了該次的調查,台北帝大是其中一小部份。那是一個以日本帝國為中心,當時日本國內高等教育系統的學生都納入的大規模調查,可以看到當時日本高等教育青年層的所思所想。 不過,在日治時期的台灣,除了高等教育之外,若以數量計,中等教育才是許多人第一次遠離家鄉,為了求學進入縣市級的城市生活。他們和高

等教育的學生求學歷程相似,成為現代教育系統的學生世代。過去的傳統私塾教育,除了獲取功名者可能因擔任官吏而離鄉,多數人不會因為要受教育而離家。當然也沒有一大群年齡相仿,因為求學而同窗共學,甚至同室共眠的同儕。現代教育產生一批有共同知識與生活背景的階層。在台灣,這樣的階層在日治時期出現,大約是在一九二○年代左右,到一九三○與一九四○年代前半達到高峰。戰前「學生」一詞通常指大學生,高校以下的學生稱為「 生徒」,本書所用「學生」一詞,係泛指小學到大學就學的學生。 一九二○年代,中等以上學校大量興設,到一九三○年代後期,已有相當數量的中學生族群。當時的行政規畫,總督府之下的五州三廳——即台北州、新

竹州、台中州、台南州、高雄州與花蓮港廳、台東廳與澎湖廳。大約每一州都至少有一所以上中等普通學校與中等實業學校。據一九三四年前後的統計,中等學校程度的高等女學校,除了澎湖與台東兩廳沒有設立之外,各州廳都有一所以上的高等女校,中等女學生數已達五千四百多名。 男子所就讀的普通中學亦同,學生數也有五千兩百餘名。比較大的州如台北州包含基隆在內,男子普通中學有六所,高等女學校有六所。台南州包含嘉義在內,男校有三所,女校有三所。此外還有以州為單位所設立的中等實業學校,在一九三○年代,也已達十二所之多,其中就包含以打入甲子園棒球廣為台人所稱道的「台南州立嘉義農林學校」。工業、農林、商業等實業學校的學生數

,同樣在一九三四年的統計也有三千一百多名。師範學校在一九三○年代已有台北第一師範學校、台北第二師範學校、台中師範學校與台南師範學校,人數大約千人左右。另外,一九二五年以後,可直升東京、京都等帝國大學的台北高等學校也已成立。一九二八年,第一所大學——台北帝國大學成立。 日治台灣普通中等學校進一步升學之處,是台北高等學校。台北高校校風自由活潑,學生文化教養內涵十分深厚,學校的教學核心以培養具深厚文化素養的知識菁英為其宗旨,學生也如此自我期許。近年,國立台灣師範大學因為學校前身為台北高校,已經進行深入的研究,甚至還出版了《台北高校物語》的漫畫。台北高校之後,則可進入台北帝國大學。高等教育除了綜

合型的台北帝國大學之外,還有各工業、商業、醫學、農林等高等學校或專門學校。中等實業學校與普通中學同一位階,但走實業方向。 總之,從數量上,在一九三○年代的台灣,至少有一萬五千名中等學校以上的學生,因為讀書之故,居住在台灣幾個大城求學。他們有共同的學校例常行事、共通的學習語言,相近的生活習慣,構築一個跨越族群與地域的同儕經驗。這樣的學生族群,是過去台灣歷史上不曾出現過情況。由於近代教育持續發展,學生生活文化成為近代社會一個非常引人注意的主題。近十年來,台灣歷史研究的活潑與多元化,讓我們可以很驕傲的說,台灣史的年輕研究者,對近代日常生活的關注,研究題材非常廣,使得台灣歷史研究更細膩且立體。出

版多本台灣歷史通俗書籍的陳柔縉,主題也都在描繪我們以為細微而重要的生活變遷。由於有這些人貢獻研究成果,我才得以追著學生生活史的腳步,從大學、高校到中等學校。 期待透過本書,管窺一九三○至一九四○年代台灣中等以上學生的日常生活。全書以十八個主題切入,分別從成為學生身份的入學考試、為了考試而產生的如補習、考試用書、考題等主題,到學生的社團、娛樂、休閒等等,也在介紹範圍內。當然,學生生活與一般人有許多共通點,藉由學生為主角,我們也看到他們的那個時代,那些人的生活。 當我們走入時光隧道,回到八十年前十五至二十歲學生的生活時空,也許會不經意看到我們自己年輕時類似的生活與煩惱。二十一世紀,正是

少年十五二十時的讀者們,也許可從中看見自己的迷惘,或者共同的熱血。此外,我們可能會發現,原來,透過這片共同的土地,情感會跨越時空,我們和下一代、上一代、上上一代,有著相同的共鳴。日治台灣那個時代、那些人,他們的所思所想,他們的喜怒哀樂,還有好多故事等待我們去挖掘。 最後,謹以此書,獻給我永遠的老師——張炎憲教授與一位持續關心台灣的日本人三田裕次先生。感謝炎憲師啓蒙我台灣意識,引領我走向台灣歷史研究,以具體的行動教導我真正的歷史,是屬於在這塊土地認真生活的人。謝謝三田裕次先生無私的奉獻精力收集台日兩地有關台灣的書籍與史料。兩位老師的精神,一直是我工作、生活的指導。請兩位老師在天上好好安息,

每一天、每一片和煦的陽光灑落,我會當做是您一如往常溫暖的目光,在您的注視下,我們會繼續努力實現您的夢想。 鄭 麗玲 寫於2014.12.27 九、飛行熱 校園飛行熱與鳥瞰台灣 一九一○年代,台灣很多地方都曾有過飛行表演,部分有經濟能力的富商、名人會搭著飛行員駕駛的飛機,自空中鳥瞰台灣。此後,掀起過一股飛行熱潮,我們現在所見的空拍照片,很多出自當時飛機空拍的鳥瞰圖。此外,當時的飛行表演會到學校進行,這些到學校公開的飛行表演,激發過許多年青學子翱翔天際的夢想。 飛行與商業宣傳 一九一六年四月,クラブ公司邀請年僅二十九歲的高左右隆之來台飛行表演,這可能是第一場以飛機進行商業行銷的活動。活

動宣稱在飛行的同時,會灑下贈品券,共有一百一十個名額,可以從空飄贈品券中得到該公司的美白粉、乳液化妝水、牙膏等商品。 這並非高左右隆之第一次來台,一九一五年,新竹的筏安太郎就曾集資邀請過高左右隆之。當時從四月一日到五日,飛行兩次所需費用就要兩千四百元。高左右氏曾自行研發過好幾代飛機,也到美國進行研習。 不過台灣人更熟悉的一次飛機空飄傳單經驗,則是一九二三年二月,在東京的一次活動。該年林獻堂等人所組織的台灣議會設置請院運動代表團,帶著由台灣各地收集而來的請願書前往東京,要求日本在台灣設立台灣議會。為了聲援這個活動,台灣第一位飛行士謝文達駕機從天空撒下上萬張傳單。 定期飛行航線的出現 在一九三○年

代以前,飛行若不是以飛行表演方式呈現,就是由熱心人士集資,與商業活動結合。真正開始作為交通工具,有定期航線,要從一九三六年大日本航空開通「福岡──那霸──台北」航線開始。此後島內連通線以及台北至東京一日可達,已經實現。 但是搭飛機畢竟所費不貲,一般中學、高校生還是只能在飛行表演時仰頭觀賞。

臺灣近代學校之衛生教育與健康檢查 —以臺北師範學校及其附屬小學為中心

為了解決台北第二師範學校 的問題,作者董玲佩 這樣論述:

「學校衛生」是「健康」與「教育」兩種概念之結合,藉由教育向學生傳遞衛生知識,同時在學校進行衛生改善。日本深知國民統合之重要,引進「近代學校」之概念及體制,透過教育來改變大眾。更透過對學校的控管,確實掌握學生的身體情況,改造殖民地人民身體的素質,進而達到規訓的目的。1930年以後進入戰爭時期,學校衛生的目標由整備學校環境、防治傳染病轉而成為以「國民體位向上」為目標,日治末期台灣開始實施國民義務教育,學校更成為傳達衛生觀念的重要管道。利用學校衛生教育,將衛生觀念、知識帶入家庭中,一方面影響社會,同時促成人民觀念與文化上的轉變。戰後初期,伴隨戰爭留下的破壞及體制的荒廢,大量的中國移民在未經妥善檢疫

的狀態下移入台灣,造成台灣大規模的傳染病流行,但也因此使得國民政府開始重視公共衛生的問題,並漸漸發展出一套適合台灣的衛生防疫制度與體系。本文從台灣近代初等學校體制的出現、師範教育體制的變遷中,探討學校衛生與衛生教育之關係。日治時期透過警察系統,嚴密控制台灣人民包含教育在內的一舉一動,戰後時期國民政府則分設各種組織制度,試圖階層管理教育、學校衛生等層面,雖然各時期衛生教育的內容在教科書中均占有相當程度的比例,但透過比對不同時期師範學生與小學生學籍簿的紀錄,發現健康檢查的落實程度,在不同時期出現了執行上的落差。

想知道台北第二師範學校更多一定要看下面主題

台北第二師範學校的網路口碑排行榜

-

#1.國立臺北教育大學 - 111 學年度大專校院一覽表

單位資料. 學校英文名稱:National Taipei University of Education 學校網址:http ... 1927年分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今臺北市立大學的前身,南門校區 ... 於 ulist.moe.gov.tw -

#2.台北第二師範学校・台北農事試験場・台北高等学校 - FC2

種類:学校 名称:台北第二師範学校講堂 年代:昭和2年(1927年) 位置:台北市芳蘭が丘(竜安坡). 種類:学校 名称:台北州農事試験場研究所農業部 於 ongiksin.web.fc2.com -

#3.林秋錦: 雲雀的天籟美聲 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

... 二十日) ,在台北舉行「檢討音樂座談會」,參加的人士除了全體鄉土音樂訪問團人員由領隊(或稱監督)楊肇嘉帶領出席外,其他與會者有:日本籍的台北高等學校教授嶺協四郎、台北第 ... 於 books.google.com.tw -

#4.中學生網站- 中學生網站

【現正進行】 第1121010梯次全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽: 截稿時間2023-10 ... 網站建置與維運:國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心. loading. 【提醒】 ... 於 www.shs.edu.tw -

#5.國立台北教育大學(National Taipei University of Education)

歷史建築:舊總督府第二師範學校小使室及便所,建於1927年前後,台北市大安區和平東路二段134號,小使(校工之意)。後來小使、湯沸、浴室及物置室曾變更 ... 於 kknews.cc -

#6.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

攝影作品高等教育台北市老照片高等教育:臺北第二師範學校. 關鍵詞. 臺北第二師範學校 · 國立臺北教育大學 · 和平東路. 描述. 臺北第二師範學校設立於1927年(昭和2年),至 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#7.台北教育大學舊禮堂列市定古蹟- 地方

台北 市政府昨天通過國立台北教育大學內的舊禮堂,為第一百四十二個市定古蹟,文化局提案指定「舊總督府第二師範學校大禮堂」為市定古蹟,該建築建於一 ... 於 news.ltn.com.tw -

#8.臺灣總督府臺北第二師範學校(1927~1943)

1927年05月, 修正各級學校官制,將台北師範學校分割為台北第一、第二師範兩個學校。 1927年05月, 台北第一師範學校創校典禮(小學師範部)(即今市立教育大學),校舍 ... 於 alumnusntue.ntue.edu.tw -

#9.師範學院走進歷史6師院今起改制教育大學生活自由時報

舊總督府第二師範學校大禮堂國家文化資產網. Chris Ziting 2023-09-28. 葉子老師學經歷簡介學歷: 國立台北師範學院藝術與藝術教育研究所畢業造圖索冀地圖集體藝術創作計畫 ... 於 dse5.xn--z52bt9duvy.org -

#10.國立屏東大學- NPTU

國立屏東大學,NPTU,簡稱屏東大學,2014年8月1日由國立屏東教育大學與國立屏東商業技術學院合併成立。校址:屏東市民生路4-18號。屏商校區:屏東市民生東路51號. 於 www.nptu.edu.tw -

#11.國立竹北高級中學

台北 教育大學辦理113學年度學士班特殊選才招生相關資訊,請同學參閱! 61. 全部. 第一頁上一頁下一頁最後一 ... 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#12.國立體育大學

[A2-2]本校111學年度第2學期TOEIC校園考(12/12)報名自112年10月2日起至112年11月7日 ... 國立臺灣師範大學辦理112學年度第1學期《EMI課程教學助理培力工作坊》,即日起 ... 於 www.ntsu.edu.tw -

#13.舊總督府第二師範學校大禮堂(國立臺北教育大學舊禮堂

名稱舊總督府第二師範學校大禮堂(國立臺北教育大學舊禮堂)的地址是和平東路二段134號, 縣市是臺北市, 主類別是文化資產, 簡介是係創立於1895年,由台北師範學校分出,專責 ... 於 data.zhupiter.com -

#14.台北師範學校台北師範學校外観1896 3月31日

12月5-6日,台北第二師範畫展於教育會館舉行。 1940 4月,總督府增設新竹師範學校與屏東師範學校,師範學校一共有6校。 1941 於 taiwante.fc2web.com -

#15.台北第二師範學校寄宿舍通用門守衛室

台北第二師範學校 成立於1927年,校址位在台北市下內埔96番地,以現在的地址來說是和平東路二段134號。台北第二師範學校的校地有2萬多坪,包括校舍用地 ... 於 linchunsheng.blogspot.com -

#16.國立高雄師範大學- 首頁

榮譽典範. 111學年度第2學期執行[校園保護智慧財產權行動方案]績優單位. 芳名錄 ... 學校校務及財務 · 校務評鑑專區 · 系所品質保證 · 中等學校師資培育評鑑專區 · 教師多元 ... 於 w3.nknu.edu.tw -

#17.台灣小學師資培育史 - 第 113 頁 - Google 圖書結果

... 學校 3.西元 ... 師範學校」分為「台北第一師範」(即女師)招日籍學生,「台北第二師範」(即省北師)。( 3 )台灣總督府於 1943 年把師範改為專科,合併兩校為「台灣總督府台北 ... 於 books.google.com.tw -

#18.舊總督府第二師範學校大禮堂 - 大安社大

古蹟名稱. 國立臺北教育大學舊禮堂「舊總督府第二師範學校大禮堂」. 國立臺北教育大學舊禮堂照片. 古蹟位置. 臺北市大安區和平東路2段134號 (臥龍里). 古蹟等級. 市定 ... 於 www.daancc.tw -

#19.台北教育大学(台北市公立大学)

1926年原总督府台北师范学校台湾学生因与日本学生起冲突爆发,总督府因而计划设立第二师范学校。 1927年原台北师范学校分割为“台北第一师范学校”(今台北市立教育大学的 ... 於 baike.sogou.com -

#20.2024/113年研究所推甄各校簡章、榜單下載!

·放榜日期:第一梯112/11/03、第二梯112/11/10、第三梯112/11/17 ·推甄 ... 台北市立體育學院, 高鳳數位內容學院, 私立經國管理暨健康學院, 私立稻江 ... 於 www.daso.com.tw -

#21.歷史建築「原臺北第二師範學校警衛室」

無得標廠商,移交回國立臺北教育大學文資身分:歷史建築○位置:臺北市和平東路二段136巷19號○ 都市計畫使用分區:師專用地(公共設施用地)。○ 土地地號:大學府段一 ... 於 oldhouse.taipei -

#22.北教大研究所

年台北師範學校分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今臺北市立大學博愛校區)、 臺灣總督府臺北第二師範學校(國立臺北教育大學的前身)。 北京大学年工程 ... 於 gpc2022.fr -

#23.台灣日治時期師範教育機關

芳蘭校區(原台北第二師範學校)收本科生。本年同時升格為專門學校。 戰後 編輯. 1945年:由 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.國立台北教育大學

1927年:5月,分設第二師範學校(即今國立台北教育大學的前身),此校則為台北第一師範學校。 台灣光復. 1945年:台灣光復之後,同年12月25日改名為台灣省立台北女子師範 ... 於 factpedia.org -

#25.第e學雜費入口網-學生首頁

台北 海洋學校財團法人台北海洋科技大學, 台南市私立美士堡幼稚園, 光禾華德福實驗 ... 新竹縣立二重國民中學家長委員會, 新竹縣立自強國民中學, 新竹縣立自強國民中學家長會 ... 於 eschool.firstbank.com.tw -

#26.老師不想開、學生不願修!大學全英語課程惡性循環

大學全英語課程惡性循環. 2023-09-16 17:48 聯合報/ 記者許維寧/台北即時報導 政大 英語能力 教育部 大學生 ... 大專校院雙語學習計畫第二階段重點培育學校再增三所,但有學校教授表示,近一兩年發現,推動雙語 ... 於 udn.com -

#27.最新消息 - 秘書室校友中心暨校史館

臺灣總督府臺北第二師範學校(1927~1943). 1927年05月, 修正各級學校官制,將台北師範學校分割為台北第一、第二師範兩個學校。 1927年05月, 台北第一師範學校創校典禮( ... 於 alumnusntue.ntue.edu.tw -

#28.國家攝影文化中心-學舍芳蘭之丘- 臺中

新設立的臺北第二師範學校,校址位於臺北市內的下內埔,也就是今天國立臺北教育大學使用的校園,當時又稱為「芳蘭之丘」。這個校園雖然位在臺北市內,但相較於位在城內, ... 於 ncpiexhibition.ntmofa.gov.tw -

#29.台北第二師範學校體育館 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

台北第二師範學校 (國立台北教育大學)培育出無數排球好手,圖片為台北第二師範學校體育館。 (4563555) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#30.台北第一師範學校/ 台北第二師範學校(mar 1, 1927

台北第一師範學校/ 台北第二師範學校(mar 1, 1927 – sep 1, 1943). Added to timeline: 19 Jan 2021. 0. 0. 155. 師範教育的歷史演變 ... 於 time.graphics -

#31.國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校

有關「基本工資」調整,業經勞動部於112年9月14日以勞動條2字第1120148404號公告發布,請查照轉知。 2023-09-26. 人事室2. 教育部國民及學前教育署人權教育資源 ... 於 www.tyai.tyc.edu.tw -

#32.大專雙語計畫新增清大、政大、台科大3重點大學

第一階段的重點培育學校包括台灣大學、台灣師範大學、成功大學、中山大學等4校;教育部則在近期核定第二階段的補助學校。 第二階段獲補助的學校,補助 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#33.台北師範學院

... 第二師範學校。 1927年台北師範學校分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今臺北市立大學博愛校區)、 臺灣總督府臺北第二師範學校(國立臺北教育大學的前身)。 國立臺灣 ... 於 xn-----j15c45as9yo5dou9dtr5b.crocalaf.cat -

#34.國立臺灣海洋大學

NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣海洋大學全球資訊網,在整體發展的規劃下,海大除繼續發展海運暨管理、生命科學、工程以及海洋科學與資源領域外, ... 於 www.ntou.edu.tw -

#35.國中教育會考 - 國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心

【高級中等學校_8月版】下載服務開放時間:112年8月21日00:00至112年9月30日17:00,逾時將不再開放。 2.下載服務操作方式請參考「國中教育會考學力品質監控報告下載服務【 ... 於 cap.rcpet.edu.tw -

#36.國立臺北教育大學- 大安區- 台北市

國立臺北教育大學位於台北市大安區和平東路二段,南鄰國立台灣大學、西接科技大樓,中文簡稱國北教大、英文簡稱NTUE,於西元2005由國立台北師範學院升制而成;國立臺北 ... 於 www.travelking.com.tw -

#37.臺東大學

20230915 師範學院USR Y-2計劃〈海廢創生教育展〉 · 20230910 學務處112學年度新生 ... 【研發處】中原大學第二十一期「中原體育學報」徵稿,歡迎投稿。 2023-09-28. 於 www.nttu.edu.tw -

#38.台北師範學院- 國立臺北教育大學维基百科

台北 師範學院- 國立臺北教育大學维基百科. twbobositafedus.shop; 舊總督府第二師範學校大禮堂國家文化資產網. Kimi 2023-09-28. 國立台北師範學院-詢價官網. 台北師範 ... 於 twbobositafedus.shop -

#39.圖說日治台北城(緻雅銀典藏版) - 第 170 頁 - Google 圖書結果

... 第二代台北醫院起造中央研究所起造(1912 1929 落成)落成) 1923 一月,圓山運動場起 ... 二月二十日,總督府稅關台北辦公廳落成三月三十日,台北第二師範學校本館落成九月十 ... 於 books.google.com.tw -

#40.原臺北第二師範學校警衛室

臺北第二師範學校為日治時期完整規劃的師範學校,包括有教學區與宿舍區,本警衛室為當時校園宿舍入口之重要建築,見證國立臺北教育大學之源起。 公告. 於 nchdb.boch.gov.tw -

#41.圖說臺北師範校史(增訂版) | 誠品線上

隔年1月4日,因學海書院建築本就老舊殘破,臨時校舍跟著第二附屬學校遷移至附近的艋舺清水祖師廟。1897年9月11日新校舍完工,10月20日舉行落成典禮。學校位在臺北城南門前 ... 於 www.eslite.com -

#42.西畫大師李石樵 - 數位校史館- 國立臺灣師範大學

李石樵,出生於台北縣泰山鄉,1923年考入台北師範學校,1927年轉至台北第二師範學校就讀,1929年抵日本東京習畫,至1931年考取東京美術學校五年制西洋畫科,其後常年 ... 於 archives.lib.ntnu.edu.tw -

#43.臺北市立教育大學- 教育百科| 教育雲線上字典

1943年:與臺北第二師範學校合併(原第二師範收本科生,原第一師範收預科及女子部 ... 菩提樹:位於該校行政大樓一角之大菩提樹,為該校日治時代創校初期即在,樹齡超過100年 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#44.日治時期臺北州立臺北第二中學校簡史

龍ケ崎中學校長、神奈川師範學校教師,1915 年來臺擔任臺北師範學校教師,. 1922 年4 月1 日奉命擔任臺北第二中學校教師兼校長,5 月正式任命擔任臺北二. 中校長。5在 ... 於 cksh100.cksh.tp.edu.tw -

#45.2024年研究所推甄簡章公告:113年書審面試準備方法

·第一次放榜112/11/03;第二次放榜112/11/10;第三次放榜112/11/17 ·推 ... ※本表僅供參考,正確日期請依學校公佈為主。 國立大學研究所推甄報名人數 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#46.國立台北教育大學

創立台北第二師範學校於芳蘭地區,並將原臺灣總督府台北師範學校之台籍學生全數遷入;第一師範學校僅招收日… 國立臺北大學– 维基百科,自由的百科全书. 於 halesdbj.hrf.net.in -

#47.讀冊真趣味: 從懷舊老物件看日治時期台灣教育

... 台北師範學校」。同年4月1日,公佈〈台灣總督府師範學校官制〉,將台南分校改為台灣總督府台南師範 ... 第三章透物見史:中等教育師範學校 193 師範學校的軌跡:設立沿革 ... 於 books.google.com.tw -

#48.國立臺北大學

永續創新國際學院說明,華語為聯合國六種國際通用語言之一,以華語為母語者達13億之多,以華語為第二外語的非母語人士也有11.2億人,就現今的國際情勢而言,臺灣所具有的 ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#49.台灣10校上榜!泰晤士世界大學排名出爐,首席國際事務官

來自台灣的大學之中,世界排名第二高的是中國醫藥大學,位居世界排行榜第 ... 台北醫學大學,以及位於第501至第600名區間的成功大學、台灣師範大學、雲 ... 於 www.storm.mg -

#50.台灣總督府立台北第2師範學校第9回演習科卒業50周年紀念

台灣總督府立台北第二師範學校第九回演習科卒業五十周年紀念: われらが半世紀1936-1986. 館藏地, 索書號, 處理狀態, OPAC 訊息, 條碼. 傅斯年圖書館紀念室, FAN 373.75 ... 於 las.sinica.edu.tw -

#51.台北師範學院- 國立臺北教育大學维基百科

... 台北第二師範學校於芳蘭地區,並將原臺灣總督府台北師範學校之台籍學生全數遷入;第師範學校僅招收日籍學生。. 1943年太平洋戰爭末期資源吃緊,兩校 ... 於 7xhio93c.bradakuttner.com -

#52.國立彰化師範大學

2023-10-02 管理學院資管系吳佩芬老師帶領學生參與「教育部第6屆校園防治校園防制 ... (第2次公告) · 2023-09-21 | 國立彰化師範大學美術學系徵求系主任候選人公告 · 更多 ... 於 www.ncue.edu.tw -

#53.國立臺北教育大學

文化资产. Quick facts: 旧总督府第二师范学校大礼堂(国立台北教育大学旧礼堂), 位置, 中华民国 ... 於 www.wikiwand.com -

#54.臺灣第一所師範學校

1945年第二次世界大戰結束,政府在今天臺北市立大學博愛校區設置「臺灣省立臺北女子師範學校」,此後長達34年只招收女子師範生,簡稱「女師」。另一方面, ... 於 channelplus.ner.gov.tw -

#55.北教大校歌-日治時期-台北第二師範學校校歌 - YouTube

北教大校歌-日治時期- 台北第二師範學校 校歌. 1.4K views · 8 years ago ...more. ufovince. 343. Subscribe. 343 subscribers. 9. Share. Save. Report ... 於 www.youtube.com -

#56.國立臺北教育大學(0) - 大專校院推廣教育課程資訊入口網

... 學校,1920年改名台灣總督府台北師範學校。1927年分割為臺北第一師範學校(今臺北市立教育大學的前身,南門校區)、臺北第二師範學校(今國立臺北教育大學的前身,芳蘭 ... 於 cell.moe.edu.tw -

#57.躍動的青春:日治臺灣的學生生活 - 第 1837 頁 - Google 圖書結果

... 師範台北市立|大學公學師國語範部甲學校科國立台北教育大學「公學師範部乙科「國部 ... 台北第一中學校台北第二中學校台北第二中學校基隆中學校宜蘭農林學校新竹中學校 ... 於 books.google.com.tw -

#58.台北教育大學校史

1927年5月23日,台北第二師範學校創校典禮(公學師範部),校舍使用新建立之芳蘭校舍。 1940年台北第二師範學校設「女子講科」。廢止高等女學校師範科, ... 於 163.13.178.127 -

#59.國立台北教育大學

... 台北教育大學(National Taipei University of Education,NTUE),2005 年由“國立台北師範學院 ... 第二師範學校。 1927年原台北師範學校分割為“ 台北第一師範學校”(今台北 ... 於 www.jendow.com.tw -

#60.台北師專 - piraticl.cz

年台北師範學校分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今臺北市立大學博愛校區)、 臺灣總督府臺北第二師範學校(國立臺北教育大學的前身)。 國立臺灣師範 ... 於 piraticl.cz -

#61.國立臺北教育大學- 維基百科

創立台北第二師範學校於芳蘭地區,並將原臺灣總督府台北師範學校之台籍學生全數遷入;第一師範學校僅招收日籍學生。 1943年太平洋戰爭末期資源吃緊,兩校合併為臺灣總督府 ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.師範校院檔案故事

師範. 學校. 小學師範部臺北第一師範學校. 臺北市立大學. 公學師範部. 甲科. 公學師範部. 公學師範部臺北第二師範學校. 國立台北教育大學. Page 2. 公學師範部. 乙科. 預科 ... 於 www.nutn.edu.tw -

#63.國北教實小

年,改為臺北第二師範學校附屬國民學校。 年,改為臺北師範學校附屬第二 ... 台北市文山區的國民中學。. 臺北市國小校務行政系統臺北市政府教育局. 年8 ... 於 leschevauxverts.fr -

#64.中國文化大學Chinese Culture University

... 第一人獲此殊榮. 台灣第一人!李鴻其導演以電影處女作《愛是一把槍》抱回威尼斯 ... 聯絡資訊. 學校地址:臺北市11114陽明山華岡路55號 55, Hwa-Kang Rd., Yang-Ming-Shan ... 於 www.pccu.edu.tw -

#65.臺北第二師範學校現存最早的建築物:紅磚宿舍與側門警衛室

國立臺北教育大學校史館中收藏的老照片中,有一張台北第二師範學校(北二師)學生放學離校的照片。照片中的學生面露微笑,有人步行,有人牽著腳踏車, ... 於 vocus.cc -

#66.台灣日治時期師範教育機關 - 维基百科

台灣日治時期師範教育機關記述日本在台灣日治時期於台灣設立的師範教育機構同時介紹其在戰後的發展以便對照目录1 台北第一師範學校1 1 戰前1 2 戰後2 台北第二師範 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#67.舊總督府第二師範學校大禮堂- 台北

舊總督府第二師範學校大禮堂. 國立臺北教育大學. 中華民國. 臺北市大安區. 和平東路二段134號. Taipei City. Republic of China. 臺北市市定古蹟. Done. 113 views. 於 www.flickr.com -

#68.台北師專

年台北師範學校分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今臺北市立大學博愛校區)、 臺灣總督府臺北第二師範學校(國立臺北教育大學的前身)。 國立臺灣師範 ... 於 zivotdoma-hospic.cz -

#69.國立臺北師範學院- Taipei, Taiwan - College & university

... 第二師範學校(今國立臺北教育大學的前身,芳蘭校區)創立台北第二師範學校於芳蘭地區,並將原臺灣總督府台北師範學校之台籍學生全數遷入,第一師範學校僅招收日籍學生。 於 m.facebook.com -

#70.揭開首屆臺北師範學校的面紗──日本時代的臺灣人其實不 ...

... 第一屆學生將近2/3 出身臺北,第二屆的分佈則較為平均。 初代臺北師範學校學生出身地(1901年). 臺北師範學校於1899 年7 月設立之初,先借用大稻埕公學校 ... 於 storystudio.tw -

#71.台北市立教育大學- 百年回首

由於太平洋戰爭曠日費時,總督府為節省資源,又將第一、第二師範學校合併,並將程度提升為專科。南門校區為預科及女子部使用,芳蘭校區則為本科學生使用。 隨 ... 於 archive.utaipei.edu.tw -

#72.嘉義縣教育資訊網- Educational Web @ Chiayi County

今日文章 台灣癲癇醫學會辦理第二十一屆「人間有情-關懷癲癇」徵文比賽 (教育處體健科 / 24 / 活動訊息). 2023-10-02 公告 今日文章 【研習公告】國立高雄師範大學辦理 ... 於 www.cyc.edu.tw -

#73.張福興: 情繫福爾摩莎 - 第 64 頁 - Google 圖書結果

... 師範學校」為一九一九年台灣總督府將原本國語學校改為台北師範學校,一九二七年因師範教育日漸擴充、師範學校組織複雜、校舍狹隘不敷使用為由,將台北師範學校分割為台北第 ... 於 books.google.com.tw -

#74.新北市立淡水高級商工職業學校

榮譽榜. 恭喜本校電機科陳金雄老師、辜弘沅同學榮獲第22屆旺宏科學獎佳作 · 賀!本校參加2025特奧世界賽中華台北雪鞋代表隊選拔榮獲5金2銀2銅1第四名!感謝王聖雄老師及 ... 於 www.tsvs.ntpc.edu.tw -

#75.《校園風雲榜》北教大舊禮堂列第142處市定古蹟

位於國立台北教育大學內舊禮堂,日據初期設置的「第二師範學院」校舍,去年四月經民眾報請鑑定文資價值,台北市市政會議昨天通過指定為「舊總督府第二師範學校大禮堂」 ... 於 www.merit-times.com -

#76.台北市立大學前身

... 第二師範學校(國立臺北教育大學的前身)。創立台北第二師範學校於芳蘭地區,並將原臺灣總督府台北師範學校之台籍學生全數遷入;第一師範學校僅招收日 ... 於 handi-apt.fr -

#77.台北市立大學前身

... 第二師範學校(國立臺北教育大學的前身)。創立台北第二師範學校於芳蘭地區,並將原臺灣總督府台北師範學校之台籍學生全數遷入;第一師範學校僅招收日 ... 於 labatmobile34.fr -

#78.112大學交叉查榜| 快速好用的大學申請查榜平台- www.com.tw

112年 大學申請交叉查榜第二階段: 99% ( 2231 / 2247 ) 校系已放榜. 全部放榜. 001 國立臺灣大學. 全部放榜. 002 國立臺灣師範大學. 全部放榜. 003 國立中興大學. 於 www.com.tw -

#79.國立台北教育大學

創立台北第二師範學校於芳蘭地區,並將原臺灣總督府台北師範學校之台籍學生全數遷入;第一師範學校僅招收日… 國立臺北大學– 维基百科,自由的百科全书. 於 darksixg.hrf.net.in -

#80.國立高雄師範大學附屬高級中學

國立高雄師範大學附屬高級中學. 頭條消息 · 函轉新竹市政府「112學年第1學期高中職 ... 恭賀本校參加第63屆全國科展,國小數學組榮獲全國第一名、國中數學組榮獲全國第二名。 於 www.nknush.kh.edu.tw -

#81.國立台北教育大學:歷史沿革,師資力量,學校環境,文化資產

1943年太平洋戰爭末期資源吃緊,兩校合併為“台北師範專門學校”分為“南門校區”(原第一師範)、“芳蘭校區”(原第二師範),南門校區收預科及女子部,芳蘭校區收本科生;日治 ... 於 www.newton.com.tw -

#82.國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校

台北 市校友會 · 教師會 · 文教基金會 · 彰工獅子會 · 員生消費合作社 · 退休聯誼會. 學生園地 ... 第二名,高女組團體第三名. [ 2023-02-20 ] 賀本校參加彰化縣111年中小學 ... 於 www.sivs.chc.edu.tw -

#83.台灣教育史 - 第 367 頁 - Google 圖書結果

... 台北、台中、台南三所師範學校,以公費方式培育,並公布公學校教員檢定規則。由於經費限制,以及在台公學校就學率尚未如預期擴張開來,師範 ... 第一節 師範學校時期(1945~1960) 於 books.google.com.tw -

#84.教育部國民及學前教育署

112學年度國立高級中等學校第2次校長遴選筆試試題. 2023-08-07. 112學年度國立高級 ... 十二年國民基本教育 · FB粉絲團 · Flickr · YouTube頻道 · 行政院公報資訊網. 主題 ... 於 www.k12ea.gov.tw -

#85.舊總督府第二師範學校大禮堂 - 文化部iCulture

係創立於1895年,由台北師範學校分出,專責公學師範部及公學校乙種本科正教員養成講習課,於下內埔現址設立,光復後改稱台灣省立臺北師範專科學校。 於 cloud.culture.tw -

#86.國立臺北科技大學

國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech),簡稱北科、北科大、臺北科大,為麻省理工學院實驗室聯盟校,臺北聯合大學系統成員之一, ... 於 www.ntut.edu.tw