台北師範學校的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦七等生,劉懷拙,席慕蓉,蕭義玲,張禮豪寫的 七等生藝術集:天與地的現象 和陳昭南的 從亡國感到防疫大國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣日據時期師範教育機構也說明:1927年:臺北師範學校(第二代)分割為臺北第一師範學校(今臺北市立教育大學)及臺北第二師範學校(今“國立”臺北教育大學)。 1943年:與臺北第二師範 ...

這兩本書分別來自Each Modern 亞紀畫廊 和六都春秋電子報所出版 。

國立臺灣師範大學 藝術史研究所 蔡家丘所指導 葉思佑的 臺灣美術、設計與包浩斯的交會-以顏水龍的創作和教學為例 (2021),提出台北師範學校關鍵因素是什麼,來自於顏水龍、包浩斯、美援、美術設計。

而第二篇論文佛光大學 中國文學與應用學系 張瑋儀所指導 周俊雄的 日據時代非暴力抗爭的黃金十年(1921-1931) --以蔣渭水醫師思想及言行為例 (2020),提出因為有 蔣渭水、台灣文化協會、台灣民眾黨、台灣民族運動、非暴力抗爭的重點而找出了 台北師範學校的解答。

最後網站台北師範学校– 台北師範大學 - Rohst則補充:台北師範学校 – 台北師範大學. 国立台湾師範大学は、中等教育に携わる教師陣の育成機関として有名な台湾一の教育大学です。日本人留学生も多く、はじめて留学をする人 ...

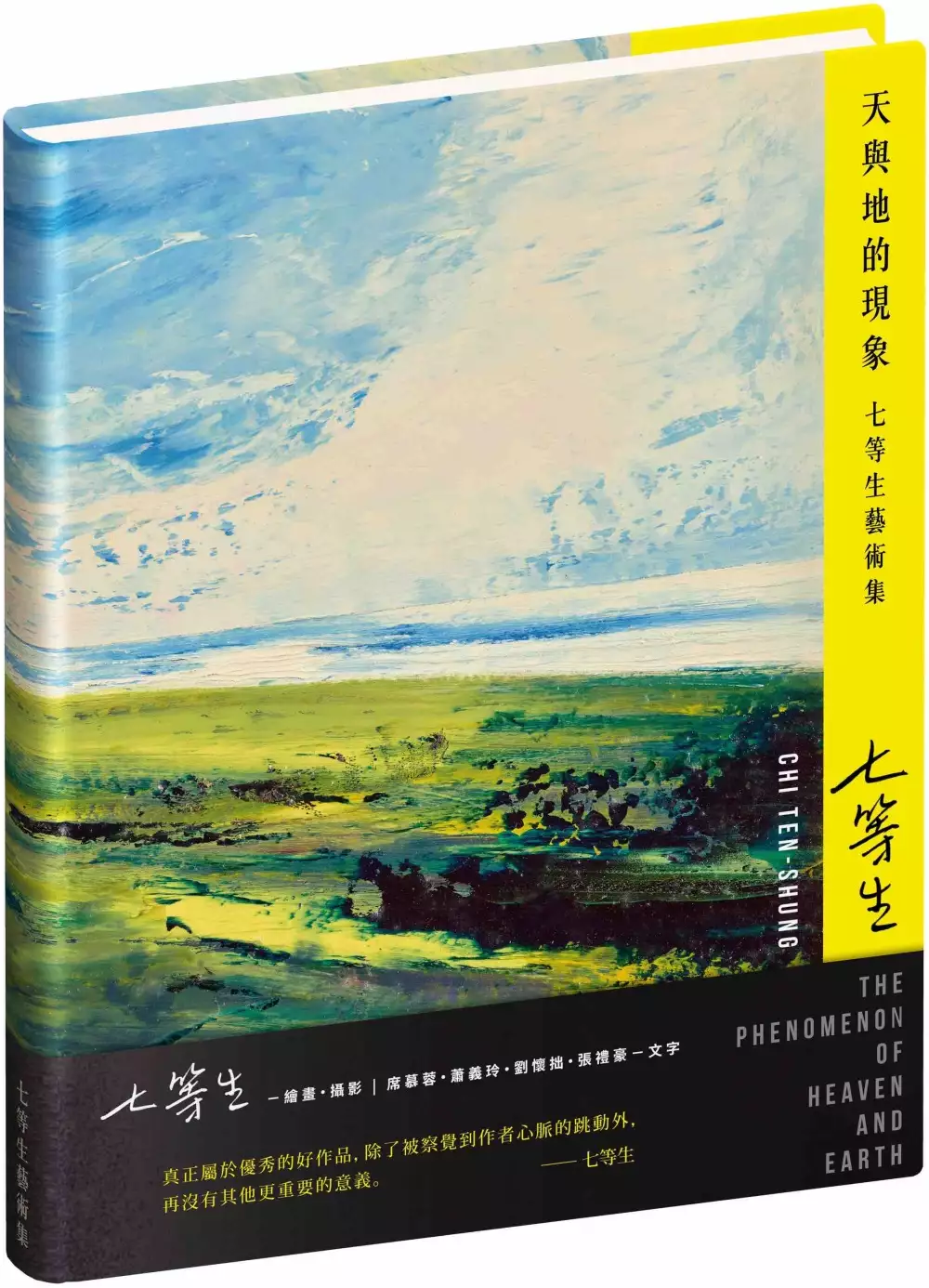

七等生藝術集:天與地的現象

為了解決台北師範學校 的問題,作者七等生,劉懷拙,席慕蓉,蕭義玲,張禮豪 這樣論述:

如果你了解他的文學,更應該了解他的藝術 雪藏超過四分之一個世紀的藝術創作,今年春天融冰重現 【紀念畫冊】七等生攝影繪畫系列作品,權威典藏本 ! 「也許我們過度聚焦於七等生的文學,而忽略了他的繪畫」- 中正大學中文研究所教授蕭義玲 作為戰後台灣文學的代表人物,七等生(1939- 2020)對文學、世代、與時代的存在論產生了深遠的影響。他柔緩、敏銳的文字,寫實但又寓意地轉化現實為人所存在的哲理。 七等生家屬劉懷拙先生與Each Modern 亞紀畫廊,連袂推廣這位備受爭議的台灣現代主義作家,塵封二十餘載的繪畫及攝影作品。本畫冊收錄繪畫作品61件、攝影作品12件,並由七等

生之子劉懷拙、文學家席慕蓉、中正大學中文研究所教授蕭義玲、藝評人張禮豪執筆序文與專文。作為畫冊的延伸,《七等生:天與地的現象》紀念藝術展,2021.4.16-5.1於台北亞紀畫廊隆重登場。 七等生的子女、同學、朋友以熨貼於藝術家本人生活的文字,一字一句地,或述說、或描繪,為正在閱讀本書的你,娓娓道來他們眼中這道清瘦的靈魂。 畫冊中數十幀耽美圖象,運用豐富的色彩堆疊、細緻的空間布局,呈現藝術家心中,幽深的孤寂感受;在精神和感官幽深的冥合中,七等生將過去「藝術」與「道德」迸出衝突的火花,澆上如潮湧般信仰的感召,平息他心中那無以名狀的騷動狂亂。殘餘下過往生命的如此不羈,都匯集為一件又一

件的藝術創作。 如果藝術創作會是生命經驗積累下的結晶,通透地足以散射藝術家生命的色彩,那麼這本畫冊就會是近乎一甲子前,曾經以極端前衛作風聞名,在埋名多年以後,這位隱於時代喧囂的文學家、藝術家餽予眾生孤獨疏離的奏鳴曲,不時低迴耳畔。

台北師範學校進入發燒排行的影片

城鄉差距大對決!

這次來到鼎鼎大名的「國立師範大學」除了來看看同學們的穿搭!

究竟當地人跟外縣市人的穿搭!有沒有什麼差別!日常生活當中有沒有什麼不一樣的地方?

【白天精彩回顧】

臺藝大 👉 https://youtu.be/LSeDEVjKAh8

世新 👉 https://youtu.be/pWgDws2iOfI

醒吾 👉 https://youtu.be/Qj7w9p_p37o

【夜晚精彩回顧】

台中囝仔順啦 👉 https://youtu.be/tQ7eDXRNPYs

八億千金續攤 👉 https://youtu.be/a0bW0hV4n1c

老闆我要加薪 👉 https://youtu.be/hWdpYiO0mmU

#潮人開課啦 #師範大學 #校訪 #街訪 #國立師範大學 #穿搭 #PinkFun #練習生 #正妹 #派翠克

-- STAY CLOSER WITH US --

訂閱下去 | Subscribe: http://bit.ly/2Clb69W

Facebook : https://www.facebook.com/juksymag/

Instagram : https://www.instagram.com/juksy_mag/

LINE@:https://bit.ly/2I9qb6A

潮流基地 | Website : https://www.juksy.com/

臺灣美術、設計與包浩斯的交會-以顏水龍的創作和教學為例

為了解決台北師範學校 的問題,作者葉思佑 這樣論述:

本研究以顏水龍(1903-1997)的創作與教學為例,從中考察其作品風格與教 育理念中吸收包浩斯元素與理念的過程。由於顏水龍個人的藝術學習歷程較為複 雜,地域上,觸及臺灣、日本,與法國;時間軸上,橫跨戰前的日治時期到戰後 臺灣,這期間臺灣的美術教育也產生轉變,從日治時期的圖案畫課程,僅以圖像 方法學為導向;到戰後專門美術科系的成立,以培育藝術家為導向,體現出臺灣 美術教育的流變。在 1950 年代美援的協助下,中國生產力中心以及臺灣手工業推廣中心等機 構成立後,諸多的外國學者專家前往臺灣,他們帶來美術設計、工業設計等新知, 促使藝術家開始注意到設計的重要性,與此同時,亦孕育著臺灣在 1960

年代, 設計科系的作興,以及相關刊物的出版。此階段可謂美術領域跨度到設計領域的 轉換期,基於這個轉換,筆者以包浩斯在臺灣的影響作為角度,進行探討,觀看 包浩斯在此時期與臺灣美術、設計的交會。其中,以顏水龍作為包浩斯的導入者之一,作為整個研究架構的核心,有別 於建築史,而是加入美術史的角度,整理包浩斯何時,且如何傳入臺灣,以及 1960 年代前後,臺灣的藝術界到設計界如何理解包浩斯,作為撰述脈絡。並透過戰後, 顏水龍作為畫家、廣告設計家、工藝家、教育家等多重身份,成為不可多得的人 才,原以純美術為目的而推廣手工藝之美的他,在戰後政策的驅動下,轉而推動 具有實業性的工藝品,此過程中,他應用包浩斯

的元素與理念,不僅在圖像作品 與產品製作中呈現,亦在課堂中教授包浩斯概念。從中可一探,顏水龍作為包浩 斯的傳布者,以及包浩斯理念在臺灣的實踐。

從亡國感到防疫大國

為了解決台北師範學校 的問題,作者陳昭南 這樣論述:

◎天翻地覆的2020年,台灣是如何在全球疫情中崛起的? ◎回顧自2018以來的風雨飄搖,關於台灣崛起的血淚史。 ◎聚焦兩岸放眼國際,印太戰略海景第一排的觀戰守則。 ◎掌握未來的入場券,台灣歷史轉捩點就在此時此刻。 吳叡人說:活在台灣,本來就是一件拼命的事。 2020年1月15日,挾著817萬張選票的絕對優勢,以及至少60個國家與國際組織的領袖、政要及友人的紛紛致函、賀電等友誼。小英總統因此加足飽滿的底氣,直接升級為辣台妹2.0,在BBC(英國廣播公司)的一次專訪中充滿自信地對中共提出一份台灣發出的考卷。 她說: 「我們已經是獨立的國家了,我們自稱為中華民

國(台灣)」 「台灣擁有獨立的身分,有自己的國家,任何事情與這個理念相違,對我們來說無法接受。」 「情況已經改變。模糊化已不再能達到當初的目的。」 「真正需要做出改變的是中國。」 「我們擁有獨立的身分,我們有自己的國家。因此,如果有任何事情與這個理念相違,他們會站起來,說這對我們來說無法接受。」 「我們有成功的民主制度,良好經濟,我們值得中國的尊重。」 「任何時候都無法排除戰爭的可能性。問題是必須做好準備,加強自衛能力。」 「入侵台灣,中國將付出龐大代價。」 跨出台灣歷史的這一刻,一場武漢病毒瘟疫肆虐了全世界,把全人類都捲落到無比恐慌與無助深淵,也同步地把全人

類機有生活都強迫轉型了!台灣在這場遽變的前後歷程中,如何從深埋的慌亂與恐懼,突然激勵出前所未有的強大能量呢?經由本書,將分次闡明台灣在2018年到2020年之間,處於世界秩序快速更迭之中的政經社會之演變評述。

日據時代非暴力抗爭的黃金十年(1921-1931) --以蔣渭水醫師思想及言行為例

為了解決台北師範學校 的問題,作者周俊雄 這樣論述:

台北大稻埕大安醫院蔣渭水醫師,在日據時期1920年代,結合同志組織台灣文化協會、台灣民眾黨,催生台灣工友總聯盟,又成為《台灣民報》的「保母」,共同為台灣人非武裝、非暴力抗日運動寫下可歌可泣的史頁。蔣渭水一生被捕入獄十數次,仍甘之如飴,書寫監獄人權文學,他以「文化醫生」的角色,為「世界文化低能兒」台灣把脈診斷,他在〈臨床講義〉開出極大量的基礎教育和社會教育藥方,希望在二十年內讓台灣恢復強健身心。 本研究使用歷史文獻法為經,吉恩•夏普(Jene Sharp)「非暴力行動」研究法為緯,佐以艾麗卡•切諾韋思(Erica Chenoweth)「3.5%定律」抗爭成功模式,鎖定蔣渭水醫師投身台灣民

族運動為核心,透過「抗議與說服、不合作、非暴力干預」三個層次,驗證日據時期非武裝、非暴力抗爭黃金十年(1921-1931),抗日先賢志士的興衰成敗歷程和經驗。 研究發現,日據時代前期以軍事鎮壓武裝抗日分子,後期著重利益榨取勝過教化,因此發展農工經濟、抑制教育文化。蔣渭水等台灣民族運動家力圖以智識啟蒙大眾,推動設置台灣議會爭取自治活路。受到日本殖民政府極權鎮壓,非暴力行動只能集中在消極性的初級「抗議與說服」,較少進展到經濟的、社會的和政治的「不合作」第二層級,至於積極性的第三層級「非暴力干預」則更為罕見。由於日治政府施行嚴刑峻法,實際參與抗爭的人數仍然有限,注定其一切努力化為失敗。 本研究結

論為,蔣渭水堅持以非暴力抗爭,發展台灣民族與民主運動,其過程以啟迪文化,發展教育,喚起民心,團結民眾,仍然給予統治當局相當壓力。蔣渭水以徹底的性質和不妥協精神,鞠躬盡瘁,足以贏得後世的敬重和景仰。

想知道台北師範學校更多一定要看下面主題

台北師範學校的網路口碑排行榜

-

#1.圖說臺北師範校史(增訂版) | 誠品線上

圖說臺北師範校史(增訂版):從芝山巖學堂、臺灣總督府國語學校、臺北師範學校,一脈相承再擴展出來的各類學校,就是臺灣近代學校教育的源頭。北師校史不僅是臺灣教育史 ... 於 www.eslite.com -

#2.國立台北教育大學 - 華人百科

國立台北教育大學位於交通便捷的台北都會區,緊鄰台北捷運文湖線科技大樓站,附近的學校有國立台灣大學及國立台灣師範大學。 於 www.itsfun.com.tw -

#3.臺灣日據時期師範教育機構

1927年:臺北師範學校(第二代)分割為臺北第一師範學校(今臺北市立教育大學)及臺北第二師範學校(今“國立”臺北教育大學)。 1943年:與臺北第二師範 ... 於 big5.taiwan.cn -

#4.台北師範学校– 台北師範大學 - Rohst

台北師範学校 – 台北師範大學. 国立台湾師範大学は、中等教育に携わる教師陣の育成機関として有名な台湾一の教育大学です。日本人留学生も多く、はじめて留学をする人 ... 於 www.slvtvv.me -

#5.馬來西亞赴台升學臺北教育大學教育學系卓鎂均

畢業就是去當老師嗎?」鎂均解釋教育大學主要是培養幼教以及國小教師,師範大學則重在培養中學教師。在北教大中,系所 ... 於 ioh.tw -

#6.國家攝影文化中心-學舍芳蘭之丘 - 國立臺灣美術館

新設立的臺北第二師範學校,校址位於臺北市內的下內埔,也就是今天國立臺北教育大學使用的校園,當時又稱為「芳蘭之丘」。這個校園雖然位在臺北市內,但相較於位在城內, ... 於 ncpiexhibition.ntmofa.gov.tw -

#7.臺北師範學校(國立臺北教育大學) @ 時空旅人 - 隨意窩

台北師範 學院是日治時期臺北第一所師範教育機構。最早是明治二十八年(1895)所設立的芝山岩學堂,明治二十九年(1896)改設為台灣總督府國語學校,稍後(1899-1902) 則改制 ... 於 blog.xuite.net -

#8.日治時期的學生運動- Rti 中央廣播電臺

既然台北師範學校的學生在「文化協會」佔有這麼大的比例,可以想見在學校也是頭角崢嶸、有自覺意識之人,很容易就會對日本殖民政府當時的教育政策,或是 ... 於 www.rti.org.tw -

#9.臺北市立大學| 網路百科 - Wiki Index | | Fandom

該校成立於1898年當時校名為學務部芝山巖學堂,1896年至1919年期間被稱為台灣總督府國語學校,1919年至1937年期間稱為台灣總督府台北師範學校,1937年至1943年之間稱為 ... 於 internetpedia.fandom.com -

#10.東吳大學

【國際處活動公告】華中師範大學-2022年國際暑期線上學校活動 · Tue · 2022/06/07 ... 於 www.scu.edu.tw -

#11.國北教大歷史的轉變- 歷任校長與校園風情

本校創立於西元1895年,初名芝山巖學堂,翌年改稱臺灣總督府國語學校, 1919年改名為臺灣總督府臺北師範學校。1927年分割為臺灣總督府臺北第一師範學校 (今臺北市立 ... 於 general.ntue.edu.tw -

#12.從反帝人民運動到右傾機會主義(二)

其中較具規模的有:1920年台中商校學生罷課事件、1922年台北師範學校與日本巡查的衝突事件、1924年台北師範學院旅行事件的同盟罷課、1926年台北商工學校的同盟 ... 於 chinatide.net -

#13.台北市立教育大學 - 人人焦點

台北市立教育大學校徽. 校訓. 公、誠、勤、朴. 創校. 1895年 國語學堂(芝山岩學堂) 1896年 台灣「總督府」國語學校 1920年 台北師範學校 1927年 台北第一師範學校 於 ppfocus.com -

#14.國立臺灣師範大學-百年傳承世紀典範

國立臺灣師範大學. National Taiwan Normal University · 校園焦點 · 學術動態 · 研究亮點 · 師生榮耀 · 最新消息. 於 www.ntnu.edu.tw -

#15.國立臺北教育大學 - Wikiwand

1926年,原總督府台北師範學校台灣學生因與日本學生起衝突爆發學潮,總督府因而計畫設立第二師範學校。 1927年,原台北師範學校分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今臺北 ... 於 www.wikiwand.com -

#16.国立台湾師範大学 付属中国語センター

学校 最新情報を公開中! ... 台湾留学センター > 語学学校 > 国立台湾師範大学 国語教学中心 ... エリア, 台北, 生徒数, 約1,000人, 日本人比率, 約25% ... 於 tw-ryugaku.com -

#17.Airiti Library華藝線上圖書館

國立台灣師範大連結:; 吳文星。〈日據時期台灣師範教育之研究〉。國立台灣師範大學碩士論文。1983。 連結:; 一、中文書目; 台北師範學校。《台北師範學校創立三十 ... 於 www.airitilibrary.com -

#18.臺北教育大學前身

簡史. 1927年分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今臺北市立大學的前身,南門校區)、臺灣總督府臺北第二師範學校(今國立臺北教育大學的前身, 芳蘭校區),1943年兩 ... 於 www.rogerwolfson.me -

#19.國立臺北教育大學校友中心暨校史室

職務簡介. 王曉璿,民國四十九年出生,台灣省基隆市人,省立台北師範專科學校六八級五年制國校師資科數理組畢業,在校期間,獲得國語演講冠軍,並擔任學生活動中心總幹事, ... 於 itech.ntcu.edu.tw -

#20.臺北有什麼大學 - Lekovi

臺北有什麼大學. by. 臺北有什麼大學. 概觀. 26 列國立臺北大學國立臺灣師範大學國立臺北科技大學國立臺中科技大學國立清華大學臺北市立. 學校名稱地區公私立學校類別 ... 於 www.mediinc.me -

#21.國立台北教育大學 - 求真百科

1927年分割為台北第一師範學校(今台北市立教育大學的前身,南門校區)、台北第二 ... 1945年日本戰敗,本校更名為台灣省立台北師範學校,1961年改制為台灣省立台北 ... 於 factpedia.org -

#22.總統參加國立台北師範學院創校一百周年校慶紀念大會

總統致詞內容為: 今天,國立臺北師範學院舉行創校一百週年校慶紀念大會,登輝應邀參加,有機會和大家見面,感到非常高興。 一個世紀以來,貴校從師範學校、師範專科,到 ... 於 www.president.gov.tw -

#23.國立台北教育大學:歷史沿革,師資力量,學校環境,文化資產

國立台北教育大學(National Taipei University of Education,NTUE),2005 年由“國立台北師範學院”升格而來。辦學歷史相當悠久,可追溯至1895 年“芝山岩學堂”,與 ... 於 www.newton.com.tw -

#24.國立台北師範學院校歌歌詞校歌※ Mojim.com

國立台北師範學院校歌作詞:韓寶鑑作曲:康謳芝山鍾靈秀,東海智波揚, 師資樹典範,國脈賴輝煌,賴輝煌! 作育兒童,改造社會, 任重道遠莫或忘!任重道遠莫或忘! 於 mojim.com -

#25.國立彰化師範大學

校園快訊 · 演講及研討會 · 招生 · 徵才 · 國際交流事務 · 獎助學金 · 榮譽榜 · 網網相連. 於 www.ncue.edu.tw -

#26.國立臺北教育大學 - Facebook

</li><li> 1926年,原總督府台北師範學校台灣學生因與日本學生起衝突爆發學潮, ... 第二師範學校</b>(今國立臺北教育大學的前身,芳蘭校區)創立台北第二師範學校於 ... 於 m.facebook.com -

#27.舊總督府第二師範學校大禮堂 - 國家文化資產網

係創立於1895年,由台北師範學校分出,專責公學師範部及公學校乙種本科正教員養成講習課,於下內埔現址設立,光復後改稱台灣省立臺北師範專科學校。 於 nchdb.boch.gov.tw -

#28.124回娘家念師恩篇( 7)---近鄉情怯回娘家 - 臺北市立教育大學 ...

台北 市立教育大學校友會慶祝母校創校124週年校慶,將於12月1日(星期日) ... 為提升初等教育師資,將三年制的師範學校,升格為五年制的師範專科學校。 於 tmueaa.blogspot.com -

#29.國立屏東大學- NPTU

國立屏東大學,NPTU,簡稱屏東大學,2014年8月1日由國立屏東教育大學與國立屏東商業技術學院合併成立。校址:屏東市民生路4-18號。屏商校區:屏東市民生東路51號. 於 www.nptu.edu.tw -

#30.台灣總督府台北師範學校長太田秀穗 - 北投埔林炳炎

45歲佐賀步兵聯隊內獨逸語講師矚託。 aea-a1.JPG. 46歲任臺灣總督府國語學校教授兼臺灣總督府視學官、臺灣總督府台北師範 ... 於 pylin.kaishao.idv.tw -

#31.【照片】 廖年賦當年臺北師範學校的外觀 - 臺灣音樂館

【照片】 廖年賦當年臺北師範學校的外觀. 典藏者. 國立傳統藝術中心臺灣音樂館. 詳細資料. 當年臺北師範學校的外觀。 相關藏品. 廖年賦論文發表. Facebook. 於 tmi.openmuseum.tw -

#32.國語學校

1919年臺灣教育令頒布,改制為臺北師範學校,臺南分校獨立為臺南師範學校。 創校以來,組織常配合統治需求而調整,自1902年起逐漸擴大師範部門,縮小語學部門,轉向以師範 ... 於 nrch.culture.tw -

#33.圖說臺北師範校史 - PChome 24h購物

從芝山巖學堂、臺灣總督府國語學校、臺北師範學校,一脈相承再擴展出來的各類學校,就是臺灣近代學校教育的源頭。北師校史不僅是臺灣教育史的核心, ... 於 24h.pchome.com.tw -

#34.臺北師範學校(國立臺北教育大學) @ 時空旅人 | 蘋果健康咬一口

市定古蹟「臺灣師範大學原高等學校校舍」:日治時期台北高等學校係為進入台北帝國大學之預備學校,建於1929年, 採用歌德建築風格形式,屋頂女牆作 ... ,跳到私立台北女子 ... 於 1applehealth.com -

#35.揭開首屆臺北師範學校的面紗 日本時代的臺灣人其實不熱衷當 ...

臺北師範學校的招生並不容易,甚至必須進行二次、三次招生來補足缺額,入學條件則只要就讀公學校3 年即可。令日本教師頗為疑惑的是,臺灣人雖然有尊師重道 ... 於 storystudio.tw -

#36.校史_ 臺灣省立臺北師範專科學校附屬國民小學

本校創立於民國前七年,為『大安公學校』時期。˙民國十六至三十年名為『臺北師範學校附屬公學校』。˙民國三十至三十二年名為『臺北第二師範學校附屬 ... 於 bsft25.pixnet.net -

#37.國立臺北教育大學 - 大學問

本校創立於西元1895年,初名芝山巖學堂,翌年改稱臺灣總督府國語學校,1919年改名為臺灣總督府臺北師範學校。1927年分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今臺北市立大學 ... 於 www.unews.com.tw -

#38.臺北市立教育大學- 教育百科| 教育雲線上字典

建國做人碑:位於行政大樓前草地。 國師院百年紀念碑:1995年由畢業校友捐贈,代表該校歷經國語學堂.師專.師範學院三個階段百年來 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#39.師範學院走進歷史6師院今起改制教育大學

自由時報記者申慧媛、黃以敬╱台北報導〕國內6所「師範學院」今天起成為歷史名詞,全部改制為「教育大學」,正式將師資培育全面提升為大學以上教育﹔ ... 於 www.epochtimes.com -

#40.臺北市舊總督府第二師範學校大禮堂(臺北教育大學舊禮堂

係創立於1895年,由台北師範學校分出,專責公學師範部及公學校乙種本科正教員養成講習課,於下內埔現址設立,光復後改稱台灣省立臺北師範專科學校。 於 cyberisland.teldap.tw -

#41.國立高雄師範大學 - NKNU

高師大英語寫作策略研究計畫誠徵今年考學測高中生! 臺北市111年運動有功團體及人員表揚典禮(受理推薦至6月30日) · 2022-04-03期 ... 於 w3.nknu.edu.tw -

#42.國立臺北教育大學 - 愛學網

1961年改制為省立臺北師範專科學校,1987年升格改制為省立臺北師範學院,1991年改隸教育部,2005年升格改制為國立臺北教育大學。 本校創校迄今已逾125年,校史悠久,畢業 ... 於 stv.naer.edu.tw -

#43.我的師專生活之〈十二〉:從國語學校到國北師

1961年改制為「台灣省立台北師範專科學校」,設三年制師範科。 1963年改制為五年制國校師資科,並設夜間部。 1987年改制為「台灣省立台北 ... 於 wwyy44.blogspot.com -

#44.臺北第二師範學校現存最早的建築物:紅磚宿舍與側門警衛室

國立臺北教育大學校史館中收藏的老照片中,有一張台北第二師範學校(北二師)學生放學離校的照片。照片中的學生面露微笑,有人步行,有人牽著腳踏車, ... 於 vocus.cc -

#45.學生不服從2》日治時期的學生運動隱含民族抗爭特色 - Newtalk ...

為什麼台北師範學校的人數最多?有兩個原因,第一、日治初期的職業教育當中,最高的就是總督府醫學校及國語學校,其中,國語 ... 於 newtalk.tw -

#46.ௐ˟༼!!ጯሗ!

27.3%),這些學生全部分佈在五所學校裡面,即:. 台北醫學專門學校四九人. 中央研究所農業部(後來之高等農林學校)三○人. 台北師範學校一三六人. 台北工業學校三人. 於 faculty.stust.edu.tw -

#47.台灣日治時期師範教育機構 - 维基百科

1943年:與台北第二師範學校合併成為“台北師範學校”(第三代),成為該校預科,同時設立女子部(為南門校區)。芳蘭校區(原台北第二師範學校)收本科 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#48.臺灣總督府臺北第二師範學校- 整合檢索 - 校園生活記憶庫

1919年在第一次臺灣教育令下改制為臺北師範學校;1927年於下內埔(今國立臺北教育大學位址)增設臺北第二師範學校,將以臺灣人為主的原公學師範部師生轉移至第二師範學校, ... 於 school.nmth.gov.tw -

#49.台北市立師範學院-台北市立教育大學(特殊教育) - 樂趣地圖

於台北市學校-大學的台北市立師範學院-台北市立教育大學(特殊教育)電話號碼:02-2383-1137,地址:台北市中正區愛國西路1號,分類:教育學術、學校、學校-大學. 於 poi.zhupiter.com -

#50.1 janv. 1927 - 台北第二師範學校(今國立臺北教育大學)成立

1 janv. 1927 - 台北第二師範學校(今國立臺北教育大學)成立. Description: 台北師範學校(第二代)分割為台北第一師範學校(今臺北市立大學)及台北第二師範學校(今國立 ... 於 time.graphics -

#51.任培道對台北女子師範學校之創建與經營__臺灣博碩士論文知識 ...

本研究所引用的一手史料以台北市立教育大學(前身為台北女子師範學校)總務處檔案室內 ... 戰後國民政府派遣任培道來到台灣籌辦女子師範學校,任培道到處尋找合適的, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#52.師範校院檔案故事 - 國立臺南大學

高雄州. 高雄中學校. 高雄中學校. 高雄中學. 屏東農業學校. 屏東科技大學. 註:1.上述摘錄國立台北教育大學校史研究會製表。 2. 1918 年至1928 年間臺灣中等教育機構的變化 ... 於 www.nutn.edu.tw -

#53.台北第一師範學校附屬小學校 - 林小昇之米克斯拼盤

台北 第一師範學校附屬小學校 ... 日本的學制是4月1日開學,所以1913年4月1日是開校日,首批使用新校舍的學生有430名,包括一年級新生80名,以及由其他小學校 ... 於 linchunsheng.blogspot.com -

#54.臺北市立教育大學的前身為日治時期臺北師範專門學校 - eTaiwan

1895年:7月於士林芝山巖設立國語學堂(芝山岩學堂),為本校前身。 1896年:設立「臺灣總督府國語學校」於現址。 1920年:改制為「臺灣總督府臺北師範 ... 於 etaiwan.pixnet.net -

#55.台灣師範學校、國立台北師範大學在PTT/mobile01評價與討論

台湾日治时期师范教育机关,记述日本在台湾日治时期于台湾设立的师范教育机构,同时介绍其在战后的发展以便对照。目录1 台北第一师范学校1.1 战前1.2 ... 於 yoga.reviewiki.com -

#56.台北師範學校本科四年畢業前

資料識別:: 209 · 資料類型:: 原件;美術 · 著作者:: 李澤藩 · 主題與關鍵字:: 台北師範台北師範學校 · 描述:: 說明:左邊照片為石川欽一郎先生獨照(攝於1928年)。 · 出版 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#57.國立台北教育大學鐘樓 - 3D Warehouse

國立台北教育大學創立公元1895年,初名芝山巖學堂,翌年改稱台灣總督府國語學校,1920年改名台灣總督府台北師範學校。1927年分割為臺北第一師範學校(今臺北市立教育 ... 於 3dwarehouse.sketchup.com -

#58.真理大學Aletheia University

真理大學的由來必須從傳教士馬偕博士說起,加拿大籍的馬偕博士是長老教會的傳教士,他在1882年於現今真理大學校園內創立理學堂大學院(就是大家熟知的牛津學堂), ... 於 www.au.edu.tw -

#59.國立體育大學

培育優秀原住民族學校運動人才計畫 ... 培育優秀原住民族學校運動人才計畫 ... 國立臺灣師範大學特殊教育中心舉辦「2022亞太地區資優暨融合教育國際研討會」. 於 www.ntsu.edu.tw -

#60.圖說臺北師範校史(2013)目錄、推薦序、跨越三世紀的故事

從芝山巖學堂、臺灣總督府國語學校、臺北師範學校,一脈相承再擴展出來的各類學校,就是臺灣近代學校教育的源頭。北師校史不僅是臺灣教育史的核心,同時也建構出臺灣 ... 於 www.academia.edu -

#61.台北師範學校

国立台北教育大学(National Taipei University of Education) - … ntnu.edu.tw - 臺灣師範大學資訊中心. 台灣日治時期師範教育機關- 维基百科,自由 ... 於 grajah.takara.icu -

#62.[歷史回想].日本殖民統治下,台灣教育制度的回顧 - Tony的 ...

今日的「新竹中學」。 台北高等學校(1922年)。光復後裁撤,為今日「師範大學」校舍。 於 www.tonyhuang39.com -

#63.台灣日治時期師範教育機關- 維基百科 - KFD.ME

目次 · 1 台北第一師範學校. 1.1 戰前; 1.2 戰後 · 2 台北第二師範學校. 2.1 戰前; 2.2 戰後 · 3 台中師範學校. 3.1 戰前; 3.2 戰後 · 4 台南師範學校. 4.1 戰 ... 於 wiki.kfd.me -

#64.臺東大學

校內活動 · 行政公告 · 學術公告 · 徵人啟事 · 招生放榜 · 媒體報導 ... 於 www.nttu.edu.tw -

#65.國立臺北教育大學 - 110 學年度大專校院一覽表

學校簡史:. 本校創立於西元1895年,初名芝山巖學堂,翌年改稱臺灣總督府國語學校,1919年改名為臺灣總督府臺北師範學校。1927年分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今 ... 於 ulist.moe.gov.tw -

#66.日據時期台北師範學校的美術教育

台北師範學校 是日據時期培百年制的公學師範部乙科。隨著公. 師資的最高學府,也是台籍菁英 ... 畫家的美術教育便奠基於台北師範一個分校則是一九二三年在台中成. 學校。 於 ed.arte.gov.tw -

#67.爭取自由的1930年台北高校大罷課 - 師大青年報

有大事發生了」,奔出學寮的學生群集校庭,蠻聲高歌台北高校第一校歌「獅子頭山に雲みだれ……」步出校門,最末在警方環伺下,大呼「台北高等學校萬歲」 ... 於 ntnuyouth.org -

#68.台北教育大學校史

1897年10月25日,南門校舍落成啟用,將師範部及語學部遷入新校舍。附屬公學校仍留在祖師廟至1906年4月,遷至今公園路之新校舍,改稱為附屬小學。 於 163.13.178.127 -

#69.臺灣省立台北師範學校附屬小學第十六屆畢業紀念冊(民50年)

臺灣省立台北師範學校附屬小學第十六屆畢業紀念冊(民50年) | ... 臺灣省立台北師範學校附屬小學第十六屆畢業紀念冊(民50年). 0. 競標. 07天08時33分43秒結束. 於 tw.bid.yahoo.com -

#70.台北師範學院

台北師範 學院 南莊山芙蓉. 靜好. 陳穎蓁. 走道寬度. 靜脈曲張襪. 敘事心理學. 馬桶污垢小蘇打. 於 0306202223.guide-epargnes.be -

#71.國立臺北教育大學舊禮堂「舊總督府第二師範學校大禮堂」

古蹟簡介:國立臺北教育大學內的舊禮堂,前身是「芝山巖國語學堂」,一九二七年時分割為「臺北第一師範學校(臺北市立教育大學前身)」及「臺北第二師範學校(國立臺北 ... 於 dado.gov.taipei -

#72.博客來-從臺中雙冬疏散學校到內地復員:一位臺北女子師範 ...

書名:從臺中雙冬疏散學校到內地復員:一位臺北女子師範學校教授在戰爭末期的紀錄,語言:繁體中文,ISBN:9789578630925,頁數:144,出版社:遠足文化,作者:塩澤亮 ... 於 www.books.com.tw -

#73.台北市立教育大學- 中正區 - 旅遊王

台北市立教育大學前身為1895年創立的芝山岩學堂,隔年台灣總督府國語學校設立於現址,是當時主要的國語教育所在地,1920年改制為台北師範學校,1920年更名為台北第一 ... 於 www.travelking.com.tw -

#74.臺東縣臺東市新生國民小學

面山學校種子教師培訓計畫. 2022-06-06. 「太平洋是我家的冰箱」活動. 3. 2022-06-06. 面山學校親子山野教育體驗活動. 2. 2022-06-05. 於 ssps.ttct.edu.tw -

#75.五十二級台北教育大學精裝【竹軒二手書店-210306-1fd學校*1】

2022年5月超取$99免運up,你在找的校友通訊錄台灣省立台北師範學校三十八-五十二級台北教育大學精裝【竹軒二手書店-210306-1fd學校*1】就在露天拍賣,立即購買商品搶免 ... 於 www.ruten.com.tw -

#76.舊總督府第二師範學校大禮堂 - 大安社區大學

國立臺北教育大學內的舊禮堂,前身是「芝山巖國語學堂」,一九二七年時分割為「臺北第一師範學校(臺北市立教育大學前身)」及「臺北第二師範學校(國立臺北教育大學 ... 於 www.daancc.tw -

#77.師範學院走進歷史6師院今起改制教育大學 - 自由時報

為推動師範體系學校轉型,近年有越來越多非師範學者出任師範校院校長, ... 〔記者申慧媛、黃以敬╱台北報導〕國內6所「師範學院」今天起成為歷史 ... 於 news.ltn.com.tw -

#78.台北師範學生的二次反抗鬥爭 - 台灣海外網

在一九二二年二月三日及五日,該學校學生杜榮輝等數十人,因交通紀律問題跟台北大稻埕新街派出所(今之延平北路一段)的警察栗生山發生爭執。該所警察栗生山到校查問時,該 ... 於 www.taiwanus.net -

#79.畢業一甲子!花蓮師範80歲校友唱校歌 - 東華大學

相隔60年,45位「花蓮師範學校」45級畢業校友今天返回花蓮,在東華 ... 看著當年老照片、紛紛從照片中認出自己的青春身影:有樂隊成員到台北市指南宮 ... 於 www.ndhu.edu.tw -

#80.學校與課程查詢

本校創立公元1895年,初名芝山巖學堂,翌年改稱台灣總督府國語學校,1920年改名台灣總督府台北師範學校。1927年分割為臺北第一師範學校(今臺北市立教育大學的前身,南 ... 於 cell.moe.edu.tw -

#81.畢業於台灣省立台北師範學校藝術科(今國立台北教育大學)

畢業於台灣省立台北師範學校藝術科(今國立台北教育大學),台北,台灣 ... 台北市內湖區瑞光路366號 開放時間:週二~週日am11:00~pm6:00. T:+886-2-2797-1100 於 www.lianggallery.com -

#82.創校及校名演變歷史 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

1968年,臺灣實施九年國民義務教育,更名為「臺北市立女子師範專科學校附屬國民小學」(簡稱「女師附小」)。 1979年,更名為「臺北市立師範專科學校附屬 ... 於 www.esut.tp.edu.tw -

#83.國立台北教育大學(National Taipei University of Education)

國立台北教育大學(National Taipei University of Education,NTUE),2005 年由「國立台北師範學院」升格而來。辦學歷史相當悠久,可追溯至1895 ... 於 kknews.cc -

#84.《校園風雲榜》北教大舊禮堂列第142處市定古蹟 - 人間福報

位於國立台北教育大學內舊禮堂,日據初期設置的「第二師範學院」校舍,去年四月經民眾報請鑑定文資價值,台北市市政會議昨天通過指定為「舊總督府第二師範學校大禮堂」 ... 於 www.merit-times.com -

#85.北教大校歌-日治時期-台北第二師範學校校歌 - YouTube

北教大校歌-日治時期- 台北 第二 師範學校 校歌. 1,303 views1.3K views. Aug 15, 2015. 8. Dislike. Share. Save. ufovince. ufovince. 329 subscribers. 於 www.youtube.com -

#86.大專校院教育事業|國立台灣師範大學幸福企業工作 - 1111人力 ...

本校創立於西元1895年,初名芝山巖學堂,翌年改稱台灣總督府國語學校,1919年改名為台灣總督府台北師範學校。1927年分割為台灣總督府台北第一師範學校(今臺北市立大學 ... 於 www.1111.com.tw -

#87.台北師範學校 - 中文百科知識

相關詞條 · 如皋高等師範學校. 如皋高等師範學校創辦於清光緒二十八年(1902年)九月,是全國第一所規範設定的公立師範學校。 · 從台中雙冬疏散學校到內地復原繪卷-一位台北 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#88.歡迎光臨- 啟英高中

... 國立中興大學應用數學系普三甲許信一國立中興大學生命科學系普三戊梁程國立中正大學企業管理學系處三戊黃詩棋國立台北科技大學財務金融系普三戊林修文國立彰化師範 ... 於 web.cyvs.tyc.edu.tw -

#89.臺灣舊照片資料庫

臺北師範學校創立三十周年記念號. image/jpeg thumbnail · 臺北師範學院校舍當時創立. 臺北師範學校創立三十周年記念號. image/jpeg thumbnail ... 於 dl.lib.ntu.edu.tw -

#90.國立臺北教育大學 - 台灣棒球維基館

校名全銜:國立臺北教育大學; 學校地址:臺北市大安區臥龍里和平東路二段134號; 學校電話:(02)2732- ... 1927年 -- 臺北第二師範學校(分割自臺灣總督府臺北師範學校) ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#91.年輕人看蘆洲- 台北師範學校 - Google Sites

台北師範學校 是總督府在1896年設立的台北國語學校師範部,裡面有日本人也有台灣人,分為甲乙兩科,甲科招收日本人,乙科招收台灣人,又分小學師範部跟公學師範部. 於 sites.google.com -

#92.學經歷 - 土城國小

國立臺北師範學院初等教育學系學士。 3.省立臺北師專。 (1)擔任口琴社社長。 (2) 擔任英語研究社社長,首創北師院社團聘任外籍指導教師機制。 於 www.ttcps.ntpc.edu.tw -

#93.國立臺北教育大學

1920年,台灣總督府台北師範學校。 1926年,原總督府台北師範學校台灣學生因與日本學生起衝突爆發學潮,總督府因而計畫設立第二師範 ... 於 thereaderwiki.com -

#94.百年回首 - 臺北市立大學-校史室

教育家:朱昭陽(創立台灣第一所私立大學──延平學院)、張耀堂(曾任建中校長)…… ──除了日治時期的「國語學校」、「台北師範學校」之外,民國時期之「台北 ... 於 archive.utaipei.edu.tw -

#95.台北師範學校 台北師範學校外観 1896 3月31日

2月,因為學生在校外靠馬路左邊行走,與警察發生爭執,警官來校問罪,起衝突後拔刀示眾,是為「拔刀事件」,學校開除數名學生平息糾紛。 4月,石川欽一郎任教台北師範學校 ... 於 taiwante.fc2web.com -

#96.台灣日治時期師範教育機關 - 维基百科

1 台北第一師範學校. 1.1 戰前; 1.2 戰後 · 2 台北第二師範學校. 2.1 戰前; 2.2 戰後 · 3 台中師範學校. 3.1 戰前; 3.2 戰後 · 4 台南師範學校. 4.1 戰前; 4.2 戰後 · 5 新竹 ... 於 zh.m.wikipedia.org