台大證件照的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦上野千鶴子寫的 妳想活出怎樣的人生?:東大教授寫給女孩與女人的性別入門讀本 和朱歐‧畢尤的 卡塔莉娜:關於生命療養院,以及人們如何被遺棄的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站軍事迷嗨了!海軍敦睦遠航艦艇首站高雄登場停泊7港開放參觀也說明:每天開放時間為上午9時到下午3時。提醒有意參觀民眾攜帶身分證或可證明國民身分具照片證件。 海軍敦睦遠航支隊執行國內環島航訓任務, ...

這兩本書分別來自這邊出版 和左岸文化所出版 。

國立高雄大學 法律學系碩士班 吳俊毅所指導 陳仙宜的 刑事扣押理論與實務之研究 (2021),提出台大證件照關鍵因素是什麼,來自於扣押、沒收、追徵、刑事假扣押、刑事保全證據、強制執行。

而第二篇論文國立中正大學 戰略暨國家安全碩士在職專班 林泰和所指導 葉子銘的 中國銳實力滲透澳洲與台灣現象及應對之研究 (2020),提出因為有 銳實力、中國滲透、中澳關係、兩岸關係、反滲透的重點而找出了 台大證件照的解答。

最後網站網提醒證件照避免露齒李沛旭照回「留言避免智障」引爭議則補充:李沛旭在臉書分享利用證件快照機拍下證件照,當時影片中他露齒微笑。(圖/翻攝自李沛旭臉書) ... 「北一女雙料榜首」上台大資工!

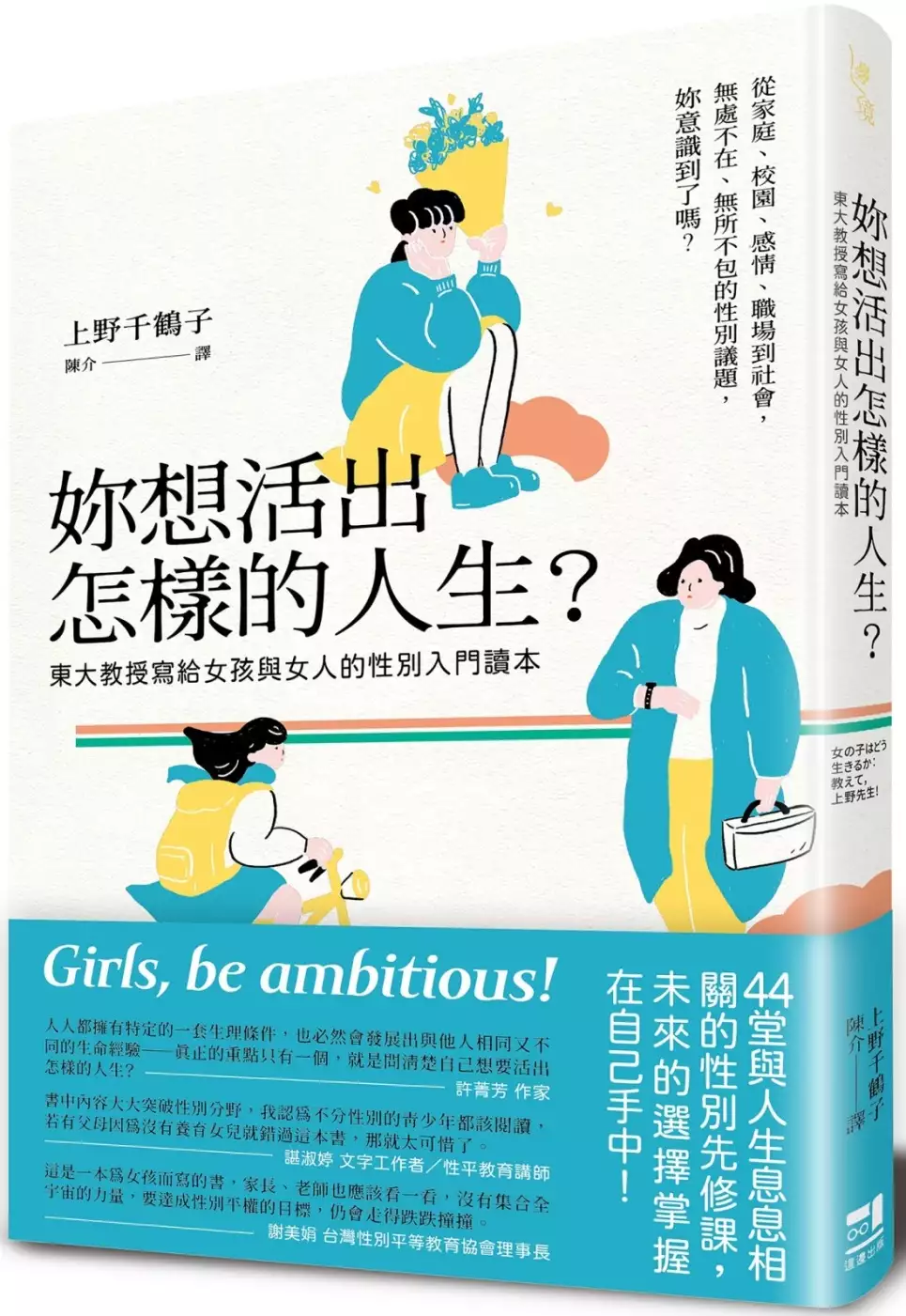

妳想活出怎樣的人生?:東大教授寫給女孩與女人的性別入門讀本

為了解決台大證件照 的問題,作者上野千鶴子 這樣論述:

Girls, be ambitious! 從家庭、校園、感情、職場到社會, 無處不在、無所不包性別議題,妳意識到了嗎? 性別的刻板印象是怎麼形成的? 想當全職主婦難道不行嗎? 所謂的「女子力」其實是一種詛咒!? 錯的明明是色狼,為何受害的女性還會被譴責? 女性專用車廂算是一種逆向歧視嗎? 身為女兒就應該負責照護年老的父母? 女性求職路上陷阱一籮筐!? 性別歧視是不是沒有終止的一天? ‧東大名譽教授、《厭女》作者上野千鶴子最新力作 ‧完整收錄2019年度東京大學開學典禮致詞 書中內容大大突破性別分野,我認為不分性別的青少年都該閱讀,若有父母因為沒有養育女兒就錯過這本

書,那就太可惜了。……我們一定要相信自己擁有「覺得不對勁」的權利,而且不分性別,每個人都可以在不傷害別人的前提下自由選擇,過得自由自在。──諶淑婷(文字工作者/性平教育講師) 這是一本為女孩而寫的書,家長、老師也應該看一看,沒有集合全宇宙的力量,要達成性別平權的目標,仍會走得跌跌撞撞。……上野教授以女性主義者及教育者的角度,為女孩寫下此書,社會不動,女孩自己動,一代一代地接力打造一個「任何人都不拘泥性別的社會」。──謝美娟(台灣性別平等教育協會理事長) 身而為人,人人都擁有特定的一套生理條件,也必然會發展出與他人相同又不同的生命經驗──真正的重點只有一個,就是問清楚自己想要活出

怎樣的人生?無論那是什麼色彩的人生,只要是全力以赴,必然光彩奪目,也必然會為其他女性帶來光芒,為年輕女孩的未來照見新的道路。──許菁芳(作家) 2019年,日本東京大學名譽教授、女性主義者暨知名作家上野千鶴子以性別為切入點,在東大的開學典禮上向新生致詞,開頭便提及前一年(2018)東京醫科大學入學考試不公的醜聞──校方為了壓低女學生的錄取率,長期透過人為手法操縱分數使女考生落榜,消息曝光後,頓時輿論譁然。而這樣的歧視與不公平,正是日本女學生所置身的現實。 至於貴為日本最高學府的東京大學,即便沒有這類性別歧視的黑箱作業,隱形的歧視仍舊無所不在。突破重重「男」關、考上東大的女學生比

例出乎意料地只有兩成,東大男學生還會忌憚和自己一樣(甚至有過之而無不及)的優秀女生,只願意找崇拜東大生的外校女子大學生聯誼。在致詞中,上野教授更一針見血地指出,等在所有學生面前的,是「就算努力也得不到公正回報的社會」,不僅努力無法獲得回報,還有更多人(尤其是女性)會在發憤努力之前就被周遭的人潑冷水澆熄了志向。這番振聾發聵的致詞發表後,不僅立刻在日本國內引發諸多迴響,也獲得海外各國的廣大共鳴。 另一個鄰近的亞洲國家南韓,儘管握有先進國家的資源,性別意識卻仍落於人後,不只有82年生的金智英暴露出傳統與保守的側面,性別爭議更在2022年的總統大選中成為關鍵因素,由於性別政策而引起撻伐的尹錫悅

甚至選上了總統。至於台灣,我們有民選的女總統,更有許多女性議員與立法委員,但在乍看女力當道的表象下,卻動輒必須承受針對女性身分的歧視發言與不理性的人身攻擊,甚或淪為家暴受害人。在標榜性別平權的現代社會,隱而未顯的刻板印象和明目張膽的厭女言論卻仍無所不在,不只流露在個人的言行舉止間,也反映在社會風氣與大環境裡。 上野千鶴子教授長年投身性別研究與女性運動,在本書中,她著眼於家庭、校園、感情、職場與社會等面向,透過淺顯易懂的筆法,以一問一答的QA形式回答44道乍看單純卻十分值得深入討論的性別議題,囊括女孩子在成長路上與出社會之際會面臨的各種困境,令人對性別意識有更多的認識和啟發,既是一冊性別

教育的入門讀本,也可以視為一門女性主義的先修課,從學生、教師到家長,人人必修的性別學分。 專文推薦 許菁芳|作家 諶淑婷|文字工作者/性平教育講師 謝美娟|台灣性別平等教育協會理事長 誠摯推薦 王如玄|財團法人現代婦女基金會董事 王婉諭|立法委員 李屏瑤|作家 杜瑛秋|財團法人台北市婦女救援基金會執行長 律師娘林靜如 烏烏醫師|禾馨婦產科醫師 陳怡嘉|作家/教師/學習策略專家 陳珊妮|音樂創作人 張美蘭(小熊媽)|親職作家/閱讀推廣人 張婉昀|Womany女人迷主任製作人 郭葉珍|國立臺北教育大學副教授 覃玉蓉|財團

法人婦女新知基金會祕書長 番紅花|作家 黃越綏|財團法人國際單親兒童文教基金會創辦人 鄧惠文|精神科醫師/作家 羅怡君|親職溝通作家與講師 (依首字筆畫排序) 日本亞馬遜網路書店5星好評 上野教授以女性主義的觀點痛快地一刀砍向男性社會的荒謬!採用一問一答的QA形式,讓讀者不管從哪一篇開始都可以輕鬆地閱讀,此外書中還收錄了備受好評的東大開學典禮致詞,希望接下來要思考未來方向的中學生與高中生都能讀到這份熱切的訊息。──瑪蒂達圓舞(マチルダ円舞) 我前陣子正在煩惱自己到底算不算是女性主義者,但讀了這本書之後,我可以肯定地說自己就是一名女性主義者,這本書給了我這

樣的鼓舞。因為是由上野教授以一問一答的方式回答學生的問題,所以不論從哪一題開始讀、想讀幾遍都可以!而且這本書真的很老少咸宜,不僅是青少年,希望大人也可以讀讀看,而且不管是什麼性別都好,真希望那些既得利益者也都能一讀。──松本美優(松本ミユ)

台大證件照進入發燒排行的影片

#台大 #考試 #考上台大 #NTU

逐字稿勿抓錯 給喜歡咬文嚼字的你

「就是呢 主要錄這一段影片

是因為為了我之後台大可能會沒有上

沒有啦 明天(2020.02.21)是台大EiMBA

創業創新在職專班研究所 欸我跟你講 名字真的很難念

的報名時間 然後是九點開始

其實先前學長姐有分享說 是不是你可能在九點的時候

很準時的上去 然後報名填好資料 你的編號就是0001超屌

有 我也很想這樣做 但是聽說呢 沒有那麼好搶

也就是前面你可能會LAG大概一兩分鐘

不過我跟你講 我其實在前一個月 也就是大概在1月的時候

我已經完完全全準備好我的備審資料

先給大家看一下 雜誌風的資料

我這個大概是做了兩天

你看我就是想要呈現一個雜誌的感覺

內頁什麼的 然後看起來很厲害...(吧) (友:笑)

對...就是一些厲害的事蹟 譬如說創業 主播記者採訪啊

然後像直播 演講 然後旗下的教練上新聞

還有我自己上新聞 (略過) 喔對最重要是這個

我希望就是教授可以看到說 我之前體重多少

現在瘦到多少 這是多有毅力的一件事情

所以放在創業上一定也很屌 希望是這樣

然後這邊我有大致上回答一下六問

當然你不可以寫這麼少喔

你在交的時候一定要寫很多

有說第六項是不用附備審資料的

但我還是把它做成了雜誌風 所以現在這段影片

這個時間 還要過一段時間才可以發布

也就是大概五月 等到我正取的時候 沒有 希望可以啦

其實我之前是已經在輔仁大學念圖書資訊系

然後研究所是台藝大廣電所 肄業 因為我跟你講

那時候碩一碩二我就已經去民視當在家記者了

然後之後就一路工作到上癮 就變成八年都過去了

直到現在 我就覺得我想要進一下最高學府

那有什麼科系是適合我的 而且我才能考進去

有機會的呢? 大概就是四到五年前

開始開放的台大EiMBA創業創新研究所

其實首頁這邊有還滿多訊息的

我覺得最重要的是時程表啦

我有把它加到公司的我的最愛

當然就是1月3號 1月12號 2月9號

我有去聽其中一場說明會這樣子

最重要的就是你看 2月21號早上九點了

然後他有講說線上報名跟資料繳交

我覺得第二個很重要 想知道如何報考請按此

然後就會大概跟你講一下明天要做什麼事

譬如說要先網路登記 然後就要列印這些資料

然後繳交2500的保護費(?)

沒有啦 2500的報名費

然後再來是EiMBA的個人資料表

好 我這邊其實就是要說 EiMBA的個人資料表

我們點進去看你就會發現說

你大概前置作業要準備什麼了

這些都要印下來 然後要2吋的證件大頭照

然後我覺得呢 我是會去韓式那種

修圖修過頭的拍照啦

然後個人資料填一填 學歷填一填

然後有什麼光榮事蹟?

我跟你講我其實在這一部分 想了很久

結果幸好我2019年的時候得了一個消費者報導獎

幸好 不然我就是一片空白喔

然後公司機關名稱也要寫一下

然後還有你的工作內容 對 最重要的就是這六問

這六問一定要寫清楚 報考本班的動機

有說都要3百字以上 目標規劃 創業創新的成就

學習經驗跟專業成就 個人特色還有推薦人

還有其他的審查資料

這就是我說我在準備雜誌的部分

(去加個零工作室準備備審中)

其實整個審核時間還滿久的 3月12號的時候截止交件

就是剛剛說的備審資料這一些 那在4月17號的時候

才會公布第一階段通過的口試名單 然後在一個禮拜而已

4月25號星期六的早上九點開始 就開始進行面試

我就覺得說我好像就是非常的平常心 而且也很輕鬆

但我在現場面試的時候

我整體的表現我自己非常的不滿意

那時候是分三關 每一關是5分鐘

那第一關是兩個女教授 第二關是兩個男教授

第三關是一個男教授這樣子

然後我覺得我第一關跟第二關 我覺得都還不錯

學長姐他們有說 第三關是比較難的

訓練你的臨場反應 我第三關那時候呢

我就抽了一張小紙條打開來 教授說要唸出來

我抽到的題目就是 如果你的公司要進行募資的話

那你想要找誰 我就真的傻掉 然後我就想說 天啊

我就先隨便舉個我過去常常採訪的人

我採訪過張忠謀董事長三次 而且我非常非常喜歡他

我也非常崇拜他 所以我就講說

我可以講張忠謀董事長嗎 然後我心裡就想說

教授會不會覺得說 我好像只是常常關注新聞時事而已

我並沒有去看一些新創 譬如說台灣創速

或者是種子 加速器等等的 有採訪過

但是好像在那個時刻 腦筋就一片空白

那其實在面試完隔兩週

5月8號的中午12點就會公布真正的正取生跟備取生

也就是放榜名單 那其實在11點半的時候

就開始有人恭喜我了

好的 很開心這支影片的心得分享跟心路歷程終於有用了

對 媽我上台大了

就是其實在5月8號12點時候就放榜

但其實在11點多的時候 果然不出我所料

有很多的學長姐他們已經知道名單

然後他們就第一個 趕快來跟我說恭喜

而且裡面當中還有一些我的推薦人

所以真的非常非常的開心 也很感謝他們

所以在這兩次(第一階跟第二階)

是不是都沒有自己看榜單 大學的那種(看榜的)喜悅這樣?

這支影片就分享到這邊了 終於拍完了

謝謝大家 歡迎大家一起來當我的學弟妹吧」

IG | https://bit.ly/34LVsCK

個人臉書 | https://bit.ly/2SdU09K

創業歷程 | https://bit.ly/2ZaAk85

刑事扣押理論與實務之研究

為了解決台大證件照 的問題,作者陳仙宜 這樣論述:

本論文研究之目的係就目前我國刑事扣押制度於實務上運作所產生之問題提出解決方法,我國刑事訴訟法上之扣押制度,原僅規定可為證據或得沒收之物得扣押,然為因應大統混油案、頂新摻偽假油案,而增訂了保全追徵執行之扣押,規範保全追徵執行之目的、要件、執行標的、執行方式,其目的在於避免被告於判決確定前處分或移轉財產所有權,造成國家機關於判決確定後,無從沒收其犯罪不法所得,被害人亦無從就被告犯罪所得中請求損害賠償。為期能提出最佳的解決方式,本文亦介紹國外現行的規定,藉由分析比較外國與我國的制度,就我國制度不足之處,找出替代方案。扣押既屬強制處分之一種,侵害人民的財產權,自應受到憲法的規範,並應符合法律保留原則

、比例原則的要求,是以,為保全追徵執行之扣押標的,亦應符合上開要求,而畢竟此為新的制度,於實務運作上,仍顯有不足,為達任何人不得保有犯罪所得及保障扣押標的之相對人之債權人權益,相對人的債權人如為抵押權人,應有較國家追徵所得優先受償之權利,在此情形下,如何兼顧兩者之利益,本文亦有探討。最後就我國刑事扣押制度提出檢討與建議。

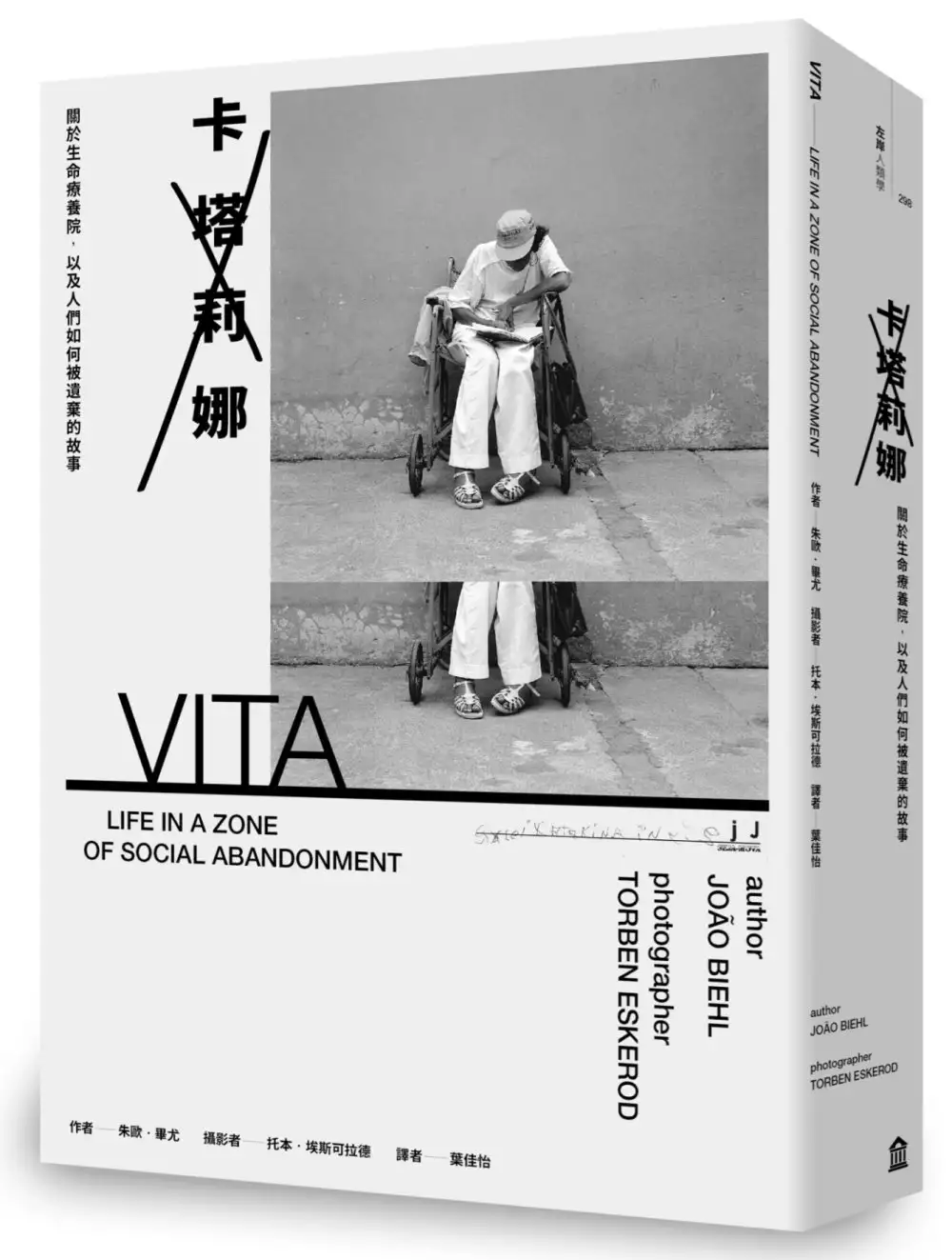

卡塔莉娜:關於生命療養院,以及人們如何被遺棄的故事

為了解決台大證件照 的問題,作者朱歐‧畢尤 這樣論述:

「愛是被棄者的幻覺。」她在他者的身體上尋找愛,最後卻落得支離破碎又欲望過剩的下場。無論在愛、性,還是書寫中,卡塔莉娜都在逼近現實,也就是自己被留在這裡等死的現實。 這裡叫作生命療養院,是活著的人不再被當作人時去的地方。 Vita,拉丁文中「生命」的意思。巴西的阿雷格里港市有一間療養院,名字叫作「vita」。 「生命療養院」創立於1987年,一開始是一間收容毒癮跟酒癮患者的康復中心,然而沒過多久就擴大了守備範圍,有愈來愈多被家人斷絕關係的人──包括精神病患、殘疾者、失業和無家者──被親戚、鄰居、醫院和警方直接「丟」到這裡。任何一個大城市的角落,可能都有一間像這樣的「生命療養

院」。被丟進這裡的人無人聞問,沒有人權,也沒有人需要為他們的處境負責。他們本人往往也不清楚、或記得,自己怎麼會來到這個地方。 卡塔莉娜就是其中之一。她是生命療養院的院民,但她跟其他院民有點不同,她總是寫個不停。她說她在寫自己的「字典」,她想把自己的故事記下來。 人類學家畢尤長期研究全球公衛議題,尤其關注社會邊緣人及窮人如何在既有的社會結構及醫療體制中得以存活。1995年3月,他進入生命療養院,開始和裡面的人,包括院民、志工、統籌者一起工作,他想找出城市裡這些許許多多的「Vita」是如何產生,以及那些發生在「卡塔莉娜」們身上的故事。 《卡塔莉娜》有兩條主軸,畢尤一方面探求「生命

療養院」這類機構在90年代形成的原因,並將其納入拉丁美洲新自由主義、當代家庭關係崩解、精神病院去機構化、症狀及用藥爭議等脈絡,試圖從公衛及國家框架,為身處其中的每一位患者,還有患者家人、醫護人員、志工們,搭建一個合理且能容身的舞台。 另一條主軸則是撰寫卡塔莉娜的生命史。畢尤透過一場又一場的訪談、追查各式機構的醫療紀錄,拼湊出卡塔莉娜的故事。她的家人為何丟下她?她被丟下的原因,到底是心理上的病、還是身體上的?而在重構卡塔莉娜身世之際,畢尤慢慢看懂了卡塔莉娜的「字典」,懂了她是如何被一個社會所殺,終致邁向真正死亡。 畢尤在序章提了一個很哲學,也很人類學的問題:什麼才是真實? 人類

學者田野時念茲在茲的「在地觀點」,在生命療養院得到了最大挑戰:你該如何相信,甚至理解一群可能的瘋子說的話? 自始至終,他們的人生訴說的是一個規模更大的故事,也就是像生命療養院這樣的地方,是如何在貧窮家庭及城市生活中扮演了不可或缺的角色;以及社會認同的過程是如何建構了一個人,或讓一個人死去。 「她向我們介紹了一個跟我們不一樣的世界,但仍能觸及痛處;而透過這個世界,我們有機會讀到她和我們面臨的不同社會性生活及人的境況。透過接觸她的人生及書寫,我們也是在處理自己的問題。『我寫是為了讓自己理解,但,當然,如果你們都理解了,我會非常滿足。』」 得獎紀錄 高等研究學院(School f

or Advanced Research),J. I. Staley Prize 應用人類學學會,瑪格麗特・米德獎(Margaret Mead Award) 都市、國家和跨國/全球人類學學會,利茲都市人類學獎(Leeds Award in Urban Anthropology) Benjamin L. Hooks社會變遷研究所,傑出圖書獎 人文人類學學會,特納民族誌寫作獎(Victor Turner Prize for Ethnographic Writing) 心理人類學學會,斯特林獎(Stirling Prize for Best Published Work) 醫

學人類學學會,艾琳巴斯克獎(Eileen Basker Memorial Prize) 作者簡介 朱歐‧畢尤(João Biehl, 1961~) 美國普林斯頓大學人類學系教授、普林斯頓大學「全球健康與健康政策」計畫的共同主席。曾獲瑪格麗特‧米德獎。畢尤研究領域為醫療人類學、全球健康政策、民族誌與社會理論等,長期關注巴西社會問題、全球公衛局勢、醫療之政經結構變遷。畢尤目前的民族誌研究主題為大規模治療方案在資源貧乏環境中的社會影響、司法機構在公衛管理方面所起的作用,以及巴西「病患公民」的出現。另著有《求生意志:愛滋治療與存活政治》(Will to live : AIDS

Therapies and the Politics of Survival)。 攝影者簡介 托本・埃斯可拉德(Torben Eskerod, 1960~) 畢業於奧爾堡大學(Aalborg University),目前住在哥本哈根,為自由攝影師,以擅長拍攝系列人物聞名,如Equivalence(1995)、Cassadaga(2000)、Register-Life and Death Masks(2001)、Friends and Strangers(2006)和Campo Verano(2008)。 審訂者簡介 陳嘉新 台大醫學系醫學士、清大歷史所碩士、美國加州大學舊金

山分校社會學博士,精神科專科醫師,曾於臺大醫院、居善醫院與雙和醫院工作。現為陽明大學科技與社會研究所副教授兼所長。研究興趣包括精神科學、神經科學與成癮科學的社會學與歷史學研究。 譯者簡介 葉佳怡 台北木柵人,曾為《聯合文學》雜誌主編,現為專職譯者。已出版小說集《溢出》、《染》、散文集《不安全的慾望》,譯作有《恐怖時代的哲學》、《憤怒的白人》、《絕望者之歌》、《變身妮可:不一樣又如何?跨性別女孩與她家庭的成長之路》、《恐怖老年性愛》,及《她的身體與其它派對》等十數種。 導讀:書寫是為了介入,閱讀是為了不遺忘/陳嘉新 序:「死一般地活著;外表死了,內裡活著。」

Introduction: “Dead Alive, Dead Outside, Alive Inside” 第一部 生命 PART ONE VITA 社會遺棄區 A Zone of Social Abandonment 巴西 Brazil 公民身分 Citizenship 第二部 卡塔莉娜及她的字母 PART TWO CATARINA AND THE ALPHABET 心智生命 The Life of the Mind 身體組成的社會 Society of Bodies 不平等 Inequality 前人類 Ex-Human 屋子及動物 The House and the Anim

al 「愛是被棄者的幻覺」 “Love is the illusion of the abandoned” 社會性精神病 Social Psychosis 時間的病 An Illness of Time 上帝、性愛,及能動性 God, Sex, and Agency 第三部 醫療檔案 PART THREE THE MEDICAL ARCHIVE 公共精神醫療 Public Psychiatry 她作為一名典型病患的人生 Her Life as a Typical Patient 民主化及健康權 Democratization and the Right to Health 經濟變動及精神苦

難 Economic Change and Mental Suffering 醫療科學 Medical Science 一條生命的終結 End of a Life 聲音 Voices 照護與排除 Care and Exclusion 移居及示範性政策 Migration and Model Policies 女性、貧窮,及社會性死亡 Women, Poverty, and Social Death 「我是因為人生才變成這樣」 “I am like this because of life” 症狀感 The Sense of Symptoms 藥療性存有 Pharmaceutical Being

第四部 家庭 PART FOUR THE FAMILY 連繫 Ties 共濟失調 Ataxia 她的房子 Her House 弟弟們 Brothers 孩子、公婆,以及前夫 Children, In-Laws, and the Ex-Husband 養父母 Adoptive Parents 「想把我的身體當成一種藥,我的身體」 “To want my body as a medication, my body” 日常暴力 Everyday Violence 第五部 生物學及倫理 PART FIVE BIOLOGY AND ETHICS 痛 Pain 人權 Human Rights 價

值體系 Value Systems 基因表現和社會遺棄 Gene Expression and Social Abandonment 家族樹 Family Tree 基因群體 A Genetic Population 一次錯失的機會 A Lost Chance 第六部 字典 PART SIX THE DICTIONARY 「底下潛藏的是這個,而我不打算為它命名」 “Underneath was this, which I do not attempt to name” 第一卷 Book I 第二卷 Book II 第三卷 Book III 第四卷 Book IV 第五卷 Book V 第六

卷 Book VI 第七卷 Book VII 第八卷 Book VIII 第九卷 Book IX 第十卷 Book X 第十一卷 Book XI 第十二卷 Book XII 第十三卷 Book XIII 第十四卷 Book XIV 第十五卷 Book XV 第十六卷 Book XVI 第十七卷 Book XVII 第十八卷 Book XVIII 第十九卷 Book XIX 結論:「一條通往這些字句的路。」 Conclusion: “A way to the words” 附筆:「我屬於起源的一部分,不只是語言的起源,還是人的起源。」 Postscript: “I am part of th

e origins, not just of language, but of people” 後記 Afterword 回到生命療養院 Return to Vita 致謝詞 Acknowledgments 註釋 Notes 參考書目 Bibliography 譯名對照 序 「死一般的活著;外表死了,內裡活著。」 「在我看來,大家都已經忘記我了。」 卡塔莉娜對我這麼說,一邊腳踩一台老舊的健身腳踏車,手上還拿著一個洋娃娃。這名女子態度和善,眼神能看透人,年紀大約三十出頭,口齒有點不清楚。我是在一九九七年的三月初次見到她,就在巴西南部一間名叫「生命」的療養院。我記得當時

還在腦中自問:她到底以為可以騎著那台腳踏車去哪裡?生命療養院就是她的終點了。卡塔莉娜就跟此地的許多其他人一樣,都被留在這裡等死。 生命療養院的生命是拉丁文中的「vita」,這間療養院位於阿雷格里港市,這個相對富裕的城市,人口大約兩百萬。生命療養院成立於一九八七年,創辦人是奇伊.達斯.德洛加斯,他是個在街頭長大的小孩,賣過毒品,在改信五旬節教派之後看到一個異象,有位聖靈要他開設一間公共機構,好讓像他一樣的人也能尋得上帝救恩並重獲新生。奇伊和他的教友占用了靠近鬧區的一塊私人產業,想辦法湊合出一間收容毒癮及酒癮患者的康復中心。然而沒過多久,生命療養院的這項使命擴大了守備範圍。有愈來愈多被家人斷

絕關係的人—包括精神疾病患者、病人、失業和無家者—被親戚、鄰居、醫院和警方留在那裡。生命療養院的團隊於是加開了一間醫療站,好讓這些被棄者在那裡跟死亡一起等待著。 我從一九九五年三月開始和生命療養院的人一起工作。當時的我正在巴西的幾個地區旅行,記錄社會邊緣人及窮人應付愛滋病的方式,以及這些人如何被納入基於全新管制措施而產生的防治計畫當中。在阿雷格里港,我訪問了人權運動者哲森.威恩克勒,他當時負責統籌這座城市的愛滋病防治計畫。他堅持要我去生命療養院看看:「那裡是人類的垃圾場。你一定得去一趟。在那你會親眼目睹人能對人做出什麼,以及在這個時代,『身而為人』究竟代表什麼意思。」 我成長的家鄉

距離阿雷格里港不遠。我在這個國家遊歷過很多地方,也在北邊及南邊幾個貧窮地區工作過。我以為我對巴西很熟了。但目睹生命療養院中的淒涼,之前的見聞完全無法幫助我做好足夠的心理準備。 生命療養院沒有被標記在任何一張城市地圖上。整體來說,官員及大眾都認可這個地方的存在,但卻沒有提出任何與這間療養院有關的補救計畫或政策。 威恩克勒說的對。生命療養院是窮困之路的終端站,是活著的人不再被當作人時去的地方。生命療養院的醫療站大約有兩百人,其中大多數都被家庭生活及醫療照護系統排除在外,也沒有正式的身分證件,完全生活在受賤斥的被棄狀態。大多數情況下,生命療養院的工作人員就是院民,這些院民心理健康已經有所

改善,足以照顧新進者及那些看似徹底沒救之人。這些志工缺乏資金、訓練,也沒有合宜的設備和藥物,他們根本沒準備好應付這些療養院院民,就跟這間機構本身一樣。 大約有五千萬巴西人(超過總人口的四分之一)的生活水準低於貧窮線;兩千五百萬人被視為赤貧。就許多方面而言,生命療養院都是這種悲慘現象的縮影,但又另外呈現出某些特殊面向。療養院中部分院民來自勞動及中產階級家庭,他們曾是擁有自己家庭的勞工。其他人之前曾是醫療或國家機構的院民,但卻在某個時間點遭到驅逐並扔到街上,或是被直接送進生命療養院。 生命療養院表面看來是個獨立謀生的三不管地帶,但其實無論就歷史或營運角度,它都跟數個公共機構有著糾纏難解

的關係。而且就許多層面而言,生命療養院並非獨一無二的存在。實質上來說,阿雷格里港內就有超過兩百間類似機構,其中大部分被委婉地稱為「老人院」。這些單位的營運很不穩定,通常是靠著收容被棄者以取得他們的福利津貼;其中有許多機構也接受政府補助及慈善捐款。 我開始把生命療養院及其他類似的機構當作一種「社會遺棄區」。 * 生命療養院中的許多人要不躺在地上,要不蹲在角落。跟那些人相比,卡塔莉娜光是動個不停這點就非常顯眼。她很想跟人溝通。我的妻子雅德利安娜當時也在場。這是卡塔莉娜跟我們說的故事: 「我有一個名叫安娜的女兒,她八歲。我的前夫把她給了他的老闆厄巴諾。我來這裡是因為我的腿有問

題。如果想要回家,我得先去醫院。去醫院讓我感覺很複雜,如果真要去,情況會惡化。我不想這樣,因為我已經習慣在這裡了。我的腿不太好。因為來了這裡,我一直都沒再見過我的孩子。」 「是我的弟弟們和妹夫把我帶來這裡的,亞德瑪爾和阿爾曼多……我運動……這樣才有可能走路。不。現在我沒辦法離開了。我得等一段時間。我問過一個私人醫生的意見,大概問過兩、三次。如果有需要,他們這裡也會給我藥。所以人在這裡總是依賴藥物,會變得很依賴。然後常常就會變得不想回家。也不是說真的不想……在我看來,大家都已經忘記我了。」 之後,我問那裡的志工是否知道卡塔莉娜的事,任何資訊都可以。他們對她在生命療養院以外的人生一無所

知。我把她提到的一些人名和事件複述一遍,但他們說她老是胡說八道,說她瘋了(louca)。她顯然是個缺乏常識的人,她的發言也因精神科診斷而被認為無效。沒人知道她的出身,她也就形同沒有生命療養院以外的命運。 我所擁有的只有卡塔莉娜看似支離破碎的種種描述,也就是她針對過往遭遇說的那些故事。在她看來,她沒有瘋。卡塔莉娜正努力改善自己的處境,她想要靠自己。她堅稱自己擁有生理方面的問題,而她之所以身處生命療養院,是許多無法控制的人際關係及情勢造成的結果。 卡塔莉娜透過前夫、老闆、醫院、私人醫生、兄弟和被送走的女兒這些角色,來回憶導致她入院的情勢。「要能回家,我得先去醫院。」她如此推測。她的女兒

現在住在別人家,而唯一能讓女兒回到她身邊的方法,就是她得先去診所。在回家這條路上,她得先去趟醫院,然而家已不再。 但卡塔莉娜卻指出,想得到適當的醫療照護是不可能的。她已經在尋求治療的過程中了解自己需要藥物,也暗示藥物使自己的情況惡化。同樣的照護邏輯也在生命療養院中運作:「如果有需要,他們這裡也會給我們藥。」她指的是療養院為了控制混亂而採取的藥療化手段,這讓療養院院民「總是依賴藥物」。 有些原因讓卡塔莉娜回不了家,但她仍擁有那樣的渴望:「也不是說真的不想。」 * 無論是生命療養院的實際狀況,還是一開始認識卡塔莉娜的場景,都在我心中留下了深刻印象。在我針對巴西愛滋病防治的論

文(Biehl 1999b)中,我不停意識到死亡在家庭及城市生活中占據的位置,至於眼前這個透過自身的被棄來進行思考的人,我也意識到死亡在她身上占據的位置。多年來,生命療養院和卡塔莉娜成為我工作中的關鍵角色,在我思考著政治及醫療體制的變化,以及巴西都會空間中出現全新人觀體系的過程中,他們也持續為我提供新的養分。我長年記錄的愛滋防治工作,其中負責執行的英勇的政府及非政府機構為了控制疫情,他們嘗試了聚焦於安全性行為的大膽防治計畫,也努力透過愛滋療法普及化來減緩死亡人數的增加。但我也看到的是,除了這項傑出的工作成果,以及面對不是常規性列為必須介入的老殘窮人口而新建立的各種照護機構之外,巴西的大城市內也

到處出現了「社會遺棄區」—這些地方就像生命療養院,管理者在不人道的環境內收容了精神病患、無家者、愛滋病患、沒有生產力的年輕人,以及許多老去的身體。 無論是執法單位還是社福及醫療機構,都不會直接插手這類區域的運作。然而,也就是這些執法單位及機構將不要的人直接丟到這些區域。這些人肯定無人聞問,沒有人權,也沒有人需要為他們的處境負責。我感興趣的是,這些遺棄區的建立是如何和家庭型態的轉變,以及當地的政府、醫療及經濟型態之間產生了千絲萬縷的關係。我想知道的是,在許多機構為了防治愛滋而進行提升生活品質動員工作的同時,公共單位又怎麼會允許死亡人數激增。 遺棄區凸顯了透過正式治理框架之內及之外而

存在的可見現實,而沒被政府掌握到的窮人越來越多,他們的人生軌跡,也受到這些現實問題所主導。我努力想搞懂的是,生命療養院這種地方的存在,以及人在這類遺棄區中根本性的曖昧存有,兩者之間所出現的矛盾關係;而之所以曖昧,正是因為這些人被困在接納與遺棄、記憶與非記憶,以及生存與死亡之間。 在生命療養院的一片停滯中,卡塔莉娜努力運動及回憶的身影深深留在我的腦海。我被勾起了興趣,我想知道她的故事是如何將過往的人生、此刻被遺棄在生命療養院的處境,以及未來想回家的欲望揉雜在一起。我試著不把她當作一位精神病患,而是儘管受到拋棄,卻仍排除萬難,希望用自己的語彙去陳述過往經驗的一個人。她知道自己是怎麼落得如此下

場—但我要怎麼驗證她的說法? 當卡塔莉娜反思著人生是如何受到拒斥時,她的思想及話語難以理解的程度不只在於她自己的表達,而是我們這些志工和人類學家也缺乏了解它們的手段。若要分析卡塔莉娜謎一般的語言及欲望,必須能將人作為一個獨立個體來處理,畢竟任何人都無法被完全吸納入體制及群體的運作之中。 * 兩年過去了。我參與了一個文化及心理健康的計畫,並從中開始博士後研究的工作。一九九九年十二月底,我回到巴西南部,希望進一步觀察生命療養院內的生活情況;托本.埃斯可拉德和我計畫針對這類遺棄區的生活出版一本攝影集,而這些田野工作為其蒐集了足夠的材料。 生命療養院近期想辦法拿到了一些政府補助

,基礎建設因而有所改善,尤其是「恢復區」(此處復健中心的名稱)。醫療站的情況大體上沒有改變,不過收容的人數少了一些。 卡塔莉娜還在那裡。不過此刻的她坐在一張輪椅上。她的健康狀態不停惡化,並堅稱自己有風濕病的問題。卡塔莉娜跟大部分其他院民一樣,能隨時拿到志工想發就發的抗憂鬱劑。 卡塔莉娜告訴我,她已經開始寫她所謂的「字典」。她這麼做是為了「不忘記文字」。她的手寫字顯示她有最基本的識字程度,筆記本中充滿了提及不同人物、地點、機構、疾病、事物,和意向的一串串文字,其間的關聯性充滿想像力,有時候我根本覺得那就像詩。我將一開始讀到部分文字節錄如下: 電腦 書桌 傷殘 作家

勞動正義 學生法 坐在辦公室內 做愛者的法律 公證人 法律,關係 亞德瑪爾 伊皮蘭加區 蓋撒拉鎮 南大河州 …… 醫院 手術 缺陷 復原 偏見 …… 受驚嚇的心 情緒痙攣 我造訪療養院時跑去找她聊過好幾次。卡塔莉娜總是花很長的時間回憶療養院外的生活,她每說一次,都替我們在一九九七年初次會面談的內容加上更多細節,故事內容於是逐漸扎實起來。她解釋自己一開始生長於郊區,接著為了鞋工廠的工作移居到新漢堡市。她提到自己生了不只一個孩子、跟前夫的爭吵、幾位精神科醫生的名字、住在精神隔離病房的經歷,但使用的語言全都很破

碎。「我們分開了。兩個人之間的生活幾乎從來不會壞。但你得知道怎麼去過好(這種生活)。」 一次又一次,我聽見卡塔莉娜傳達她的主體性:她的主體性既是一座戰場,其中她的生命受到了官方的隔離及排除,但她的主體性也是她自己希望重新進入社會世界的工具。「我前夫統治了這座城市……我得提醒自己保持距離……但我知道他跟其他女人做愛時,心裡還是想著我……我永遠不會再踏入他的房子。我去新漢堡市只會是為了看我的孩子。」她也會話語不清地提到一些取悅他人或被取悅的快感。有些時候,她會開始一連串的字詞聯想,而我完全跟不上—但到了最後,她總是會把焦點放回「家」。卡塔莉娜總是寫個不停。 我原本沒有打算特別記錄卡塔莉

娜這個個案,也沒打算聚焦於單一主體的人類學。不過到了一九九九年第二次碰面的時候,我無論是感性及知性面都深受她吸引。卡塔莉娜也一樣。她表示跟我說話很開心,也喜歡我問她問題的方式。每次到了探訪的尾聲,她總會問,「你什麼時候回來?」 我對她說的話及不停漫溢的書寫感到讚嘆。她的文字對我來說不全然是空想,但也不是直接反映生命療養院施加在她身上的權力,以及她所進行的反抗。這些文字訴說的是真實的奮鬥,是那個將卡塔莉娜放逐之後,轉而成為她心靈生活的日常世界。 牙醫 健檢站 郊區勞工工會 環境協會 烹飪藝術 廚房和餐桌 我上了堂課 食譜 相片 精液 ……

驗明身分 身分 展現出一個人內在的身分 健康 天主歌詞(Catholyric)宗教 幫助 理解 風濕 她從哪裡來?她之前到底發生了什麼事?卡塔莉娜總在回想自己被遺棄及精神惡化的過程。這樣做不只是在美化或忍受那難以承受的現實,而是讓她保有足以離開此地的可能性。「如果我能走,我就會離開這裡。」 我很熟悉卡塔莉娜回憶中的那個世界。我就是在新漢堡市長大的小孩。我的家人也是從郊區移居到城市,就為了尋找一個新的、也更好的生活。我讀的是「島民角落」公立小學,一年級的班上有五十個同學,但到了五年級時,大部分人都輟學去當地的鞋工廠工作了。我是少數持續升上六年級的學生,

但很怕自己也會走上那條路。我的家長堅持讓小孩讀書,我也終於靠著讀書找到一條出路。而卡塔莉娜讓我回到了我人生的開端,也讓我開始迷惑,到底是什麼讓她和我的命運如此不同。 本書檢視了卡塔莉娜的命運內涵、她逐漸死去的過程,以及存在於生命療養院中的思考及希望。基於我針對生命療養院及卡塔莉娜個人奮鬥的縱向研究,本書詳述了存在其中的欲望、痛苦及知識。「死一般的活著;外表死了,內裡活著。」卡塔莉娜寫道。在我理解卡塔莉娜,以及試圖解碼她編纂字典中的那些謎樣、詩意文字的旅程中,我也重新回溯了她的遺棄處境及病狀逐漸成形時,她所身處的家族、醫療、政府及經濟的複雜網絡。自始至終,卡塔莉娜的人生訴說的是一個規模更大

的故事,也就是像生命療養院這樣的地方,是如何在貧窮家庭及城市生活中扮演了不可或缺的角色,以及各類社會過程(social processes)影響生物學及死亡進程的方式。

中國銳實力滲透澳洲與台灣現象及應對之研究

為了解決台大證件照 的問題,作者葉子銘 這樣論述:

1990年代冷戰結束後,學者為了區分及鑑別國家間權力的互動關係,而提出了軟實力及硬實力的概念。然而,隨著國際關係理論發展,國家權力已非僅軟硬之分的二元論,而是由國家彈性地運用國家權力而產生之複雜概念,亦包括威權國家似軟實銳的「銳實力」理論。本文先自理論層面切入,探討國家權力之理論,與銳實力概念之演進、定義,並比較銳實力與軟實力之區別,深入了解「中國特色軟實力」,及銳實力在中國之發展。隨後,透過研析政治、經濟、文化等層面,分別探討澳洲與台灣受中國銳實力威脅之各種滲透現象,以及政府對於應對中國勢力滲透之各項反制作為及群眾溝通過程,探究未來可精進及補強之處,以對國家安全及民主體制之維護提出具體且可

行之建議。

想知道台大證件照更多一定要看下面主題

台大證件照的網路口碑排行榜

-

#1.申領國際駕照及辦理外國國際駕駛執照簽證 - 公路總局

... 不服遭舉發之救濟途徑; 中華民國汽車代檢協會; 中橫公路老照片; 內部控制聲明書 ... 各區監理所高齡駕駛人專區; 各項登記應備證件一覽表; 各項補貼措施懶人包 ... 於 www.thb.gov.tw -

#2.【台北韓式證件照推薦】護照身分證大翻新 ... - 七分之二的探索

另外,這家台北照相館也有提供企業合作的拍攝服務,能直接前往公司拍攝專業大頭照。 本次體驗的公館台大店的工作室隱身在住宅大樓中,需按電鈴請店家開門 ... 於 www.twosevenths.com -

#3.軍事迷嗨了!海軍敦睦遠航艦艇首站高雄登場停泊7港開放參觀

每天開放時間為上午9時到下午3時。提醒有意參觀民眾攜帶身分證或可證明國民身分具照片證件。 海軍敦睦遠航支隊執行國內環島航訓任務, ... 於 www.setn.com -

#4.網提醒證件照避免露齒李沛旭照回「留言避免智障」引爭議

李沛旭在臉書分享利用證件快照機拍下證件照,當時影片中他露齒微笑。(圖/翻攝自李沛旭臉書) ... 「北一女雙料榜首」上台大資工! 於 tw.tech.yahoo.com -

#5.中山證件照

Holo+FACE南西店韓式證件照/大頭照/求職照/形象. ... 林森路口」 站下車附近明顯地標麥當勞、肯德基的中間公館台大店台北市中正區汀州路三段巷3號5樓 ... 於 kobucyyu.atecaircraft.pl -

#6.護照過期了嗎? 台北韓式證件照店總整理:專業妝髮

Info. Ohmo Studio 奧莫韓式照相館公館台大店. 地址:台北市大安區羅斯福路四段42號3 ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#7.特約廠商- 校友服務 - 政治大學

憑效期內校友證及政大教職員工、學生有效證件,. 點餐前及結帳時主動出示,可享以下優惠:. 1. 至王品牛排南京店餐廳消費套餐,贈送「主廚私房菜」乙份。 於 www.alumni.nccu.edu.tw -

#8.銀箭照相館-快拍證件照1小時快速取件.美美的大頭照.彩色數位 ...

近台大醫院捷運站.二二八和平紀念公園.台灣博物館. 47303. 請往下繼續閱讀. 於 gzifood.com -

#9.「三一證件照」+1 [問題] 台大附近推薦拍證件大頭照 :: 攝影師掛 ...

「三一證件照」+1 [問題] 台大附近推薦拍證件. 我是護照過期要拍,不會需要太多張,也不想花太多錢拍看板上推薦的三一照相館比較遠所以先不考慮請問這些公館前門的..., ... 於 photography.moreptt.com -

#10.最新趨勢觀測站- 公館證件照ptt的推薦與評價,PTT、MOBILE01

「公館證件照ptt」的推薦目錄:. 關於公館證件照ptt 在[問題] 台大附近推薦拍證件大頭照- 看板NTU - 批踢踢實業 ... 於 news.mediatagtw.com -

#11.八點檔女星被任命廣島觀光大使網起底是台大外語學霸 - MSN

... 同時曬出接受任命儀式的照片,公布喜訊後讓網友紛紛直呼:「好厲害! ... 好厲害」、「台大高材生,為台争光」、「廣島大使~靜之女神加持~帶動 ... 於 www.msn.com -

#12.物流司機-無經驗可(依區域分派-雙北) - 和榮通運有限公司- 台北市

需具職業駕照(無照者勿試) 6.薪資、獎金:高底薪及配達奬金(薪資 ... 面試時,請勿交付提款卡及密碼、存摺、信用卡或個人證件。求職防騙技巧. 熊快投. 發現資訊有誤? 於 www.518.com.tw -

#13.其他教育服務業】職缺- 2023年3月熱門工作機會 - 1111人力銀行

2、三個月內2吋正面脫帽半身照片一式1張。(黏貼於報名表上,並於背面加註姓名)。 3、國民身分證正反面影本。 4、大學(或研究所)以上學歷證件影本,持國外學歷證件 ... 於 www.1111.com.tw -

#14.網路掛號 - 臺北醫學大學附設醫院

尚未預約掛號:請持雙證件(健保卡、身分證或駕照)至初診櫃台填寫初診資料表後,由人工櫃檯辦理初診建檔作業。 ☆若您同時段掛號二種科別以上,請先至號碼少的科別看 ... 於 www.tmuh.org.tw -

#15.咖哩素食台北

台北素食Vegetarian Food in Taipei. 大安區素食|卡帛素食烘培‧義式廚房‧港式餐點.素食蔬食推薦,台大後門… 台北大稻 ... 於 546317857.jacomarije.nl -

#16.2023準公幼簡章查詢!幼兒園學費查詢/招生規則 - 親子天下

照片 為五常國中附幼。黃建賓攝. 為減輕家庭育兒負擔,政府自108學年度全面推行準公共化幼兒園政策,至今已累積超過上千家的私立幼兒園加入。 於 www.parenting.com.tw -

#17.南韓大眾運輸上也免戴口罩!台灣何時跟進?指揮中心這樣說

關於口腔清潔的6 個迷思一次解析 · 2/1 起幼童塗氟要帶「雙證件」! ... 台灣感染管制學會理事長、台大感染科主任陳宜君指出,全球已經有7 億人因新冠 ... 於 heho.com.tw -

#18.證件照大比較(公館地區:老二,柯桑,方帽子) - 小珍娜的話匣子

我也不知道為什麼照了這麼多家證件照,大學時代的學士照就不獻醜了@@碩士要畢業時,大夥又揪著要去拍碩士照,一群人皆去老二攝影~我記得好像當時的 ... 於 f9rnp34.pixnet.net -

#19.22.我急需拍攝大頭照,臺大裡面有機器嗎? - 訪客中心

22.我急需拍攝大頭照,臺大裡面有機器嗎? 發布單位:綜合業務組. 共同教學館101教室旁、小福一樓郵局旁皆各有一台快照機。 上版日期:2020-04-16. 回上一頁; 回最上面. 於 visitorcenter.ntu.edu.tw -

#20.好時有影Golden Years專業形象照- 公館台大店預約表單

本店無沖印實體照片服務,若需實體證件照請另找沖印店。 5.預約時間內(30分鐘)拍到滿意,再挑選出欲購買的照片按張計費。照片一律精修且本工作室無交付RAW檔,亦恕不 ... 於 sites.google.com -

#21.Ohmo studio奧莫韓式照相館(@ohmostudio) • Instagram ...

韓式證件照·專業形象照·各式寫真·企業外拍 - ♡板橋江翠店/公館台大店♡週一至週日營業時間11:30-20:30 - ♡本店 ... 於 www.instagram.com -

#22.臺中市立長億高級中學

... 室*重要【112年資深優良教師送件】申辦112年資深優良教師送件通知,請於112年3月9日(星期四)前檢附有關證件送交人事室辦理。 ... 太平長億新住民二代繁星上台大 ... 於 cyhs.tc.edu.tw -

#23.立即預約- 想像你Imaginee

現在只要$1,399,讓你拍得划算、拍得夠! 可選擇二種拍攝模式(例:證件照+形象照). 拍攝時長:約30分鐘(時間內拍攝張數不限). 可挑選3張照片進行精修 ... 於 imaginee.tw -

#24.咒術迴戰展 - udn售票網

免票資格:未滿3歲之兒童(憑正本證件入場,大人需持票陪同入場,未帶證件以 ... 請注意:入場驗證僅接受原版電子票券QR code,照片截圖或列印等方式皆不受理)。 於 tickets.udnfunlife.com -

#25.【台大生Vlog】台大生推薦攝影室|形象照拍好拍滿、「最好吃 ...

台大 #大學生#vlog終於輪到自己拍 證件照 啦,這就是畢業的滋味啊(好不想面對!!!太久沒有好好打扮且有專業攝影師幫忙拍照,真的超級好玩跟新奇, ... 於 www.youtube.com -

#26.不飛韓國也能拍!學士服證件照用途、價格大公開

該脫帽還是戴帽?學士服證件照用途還有哪些? · Previous Post履歷照片怎麼拍才不NG?5大技巧拍出求職加分不踩雷的履歷表照片 · Next Post證件照規定: 護照、台胞證大頭照 ... 於 qoopio.com -

#27.富多美自動快照機證件照相/大頭照/護照/台胞證台大醫院家庭 ...

富多美自動快照機證件照相/大頭照/護照/台胞證台大醫院家庭醫學部門診,:Nicelocal.tw 上的照片和1 检讨。联系信息。 於 nicelocal.tw -

#28.[問題] 推薦的證件大頭照店- NTU - MYPTT

大家好(已爬文) 想請問公館附近有沒有推薦的照相館可以拍個人證件大頭照有聽說老二跟菁英[視]務所有人有去過嗎? 還是有其他選擇? 感謝各位^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業 ... 於 myptt.cc -

#29.台北內湖光美攝影康寧店:求職履歷照、韓式證件照、專業形象照

拿出身分證、駕照時總是遮遮掩掩,害怕被其他人看見過往的「黑歷史」嗎?如果你正在尋找台北能拍出美美證件照的照相館,位在台北內湖的光美攝影康寧 ... 於 blog.kkday.com -

#30.勞工一般體檢| 一般健檢 - 衛生福利部臺中醫院

體檢前,請先檢視公司體檢是否需使用照片(證件照),避免須來回奔波。 8.服務時間(若遇例假日或颱風天,請來電洽詢) 週一至週六上午08:00~11:00 於 www.taic.mohw.gov.tw -

#31.臺大畢聯會- 「 個人畢業照|照相館參考名單 ... - Facebook

這張照片未來將出現在各種地方好像有點重要 還在煩惱去哪拍畢業個人照嗎畢聯會都幫你整理好資訊了! ... 歡迎有才華的各位台大音樂人來投稿畢業歌成為明日之星喔! 於 www.facebook.com -

#32.【證件照推薦】不用飛韓國!台北3 間韓式證件照拍攝推薦

☞ 及時調整、參與修圖過程:和傳統照相館不同,拍攝證件照時,有顯示螢幕可即時看到照片,可以透過螢幕查看照片和攝影師討論,不喜歡、不滿意就立即調整。 ☞ 當日取件/ ... 於 blog.pinkoi.com -

#33.系統裡的頭像照片是做什麼用的?可以換嗎?

系統裡的照片就是學生證要用的證件照,規範雖然不比身分證來的嚴謹,但也請同學提供正式的證件照,若有需要更換,也請同學們email至[email protected],內容請寫明系 ... 於 academic.ntou.edu.tw -

#34.菁英視務所就。是。美快照15分鐘|證件照|大頭照|形象照|全家福

快照15~30分鐘取件!台北市、台大、公館、師大商圈最棒的攝影工作室—菁英[視]務所,定奸專業攝影師之堅強團隊,提供超高品質攝影服務,細心體貼,賓至如歸的最佳服務 ... 於 www.elitegenius.com -

#35.公館台大店預約表單

拍攝:證件照399元/張;半身照599/張;全身照/合照899/張。 妝髮服務:女800元/男600元;單妝服務:女400元/男300元。 2.預約前請先參考官網範例作品集,確認彼此期待 ... 於 www.goldenyearsphoto.com -

#36.台北照相館|Holo+FACE證件照/形象照,真的是太強大了!!最美 ...

好久沒拍證件照了~~拍一次證件照,就可以用好久呢!而照片的美不美,我這次去Holo+FACE 仁愛店也見證到了!! (有其他分店) Holo+FACE 除了有專業攝影師,還有精修師 ... 於 halokkvision.com -

#37.公館證件照

因公出入境证件数码照片规格样式护照数字相片一般性要求:申领人6个月内拍摄的正面免冠彩色相片,要求人像清晰,表情自然,无明显畸变。 台北市、台大、 ... 於 mu.lifesenergy.net -

#38.誠和台北市台大醫院 - 證件快照*水啦!

營業時間:10:30~21:30 地址:台北市中正區中山南路7號B1 (請先至微風服務台換代幣). Google Map地圖 設置地點現場照片 可下載照片電子檔至手機. 於 www.seiwainc.com.tw -

#39.護照過期怎麼辦?申請護照要準備什麼?出國護照多久能拿到?

護照用照片規格、簡式護照資料表、未成年同意書/委任陪同書。 ... 台大商管背景的吳詩涵,因成為「農夫娘」後,帶著一顆嶄新的腦袋踏入農業,打造了串連青銀兩代農民 ... 於 www.cw.com.tw -

#40.台大准考證2吋大頭照- 研究所板 - Dcard

想問一下大家!因為手邊剛好2吋的大頭照都用完,想問一下能把照相館拍的照片用電子檔印下來做使用嗎? - 台大,准考證. 於 www.dcard.tw -

#41.[問題] 台大附近推薦拍證件大頭照 - 藥師家

[問題] 台大附近推薦拍證件大頭照. as title小魯爬過文發現以前的板友都是推薦三一不過最晚也是2014年的事情... 人去拍過覺得不錯的因為要辦護照照片拿去服務人員不給 ... 於 pharmknow.com -

#42.一個家族.三個時代 - Google 圖書結果

... 美國移民局管進不管出,從美國上飛機,只要航空公司看過證件,就可以出去了。 ... 這一天夜晚,莊秋雄告訴國大代表洪奇昌這件事,洪奇昌想起他台大公共衛生研究所的老師 ... 於 books.google.com.tw -

#43.臺北市政府衛生局

112-03-13漫漫長照路喘息服務來相挺 · 112-03-13控糖密碼12345 我的餐盤我自「組」 ... 年臺北市學齡前兒童健康篩檢3月6日開跑!兒童塗氟新制上路雙證件帶齊享補助. 於 health.gov.taipei -

#44.[問題] 台大附近推薦拍證件大頭照- 看板NTU - PTT網頁版

[問題] 台大附近推薦拍證件大頭照 ... 我查錯關鍵字lol 想問說最近有沒有人去拍過覺得不錯的因為要辦護照照片拿去服務人員不給辦(胖太多了. ... 小福照片機拍一下就好. 於 www.pttweb.cc -

#45.超狂「台大校友證」 網笑推:「娘娘吉祥」 - 華視新聞網

原來她的校友證上的大頭照,並不是原PO當初申請時上傳的照片,而是她先前亂玩修圖軟體合成的,「根本不可能上傳的照片竟然被上傳了」原PO不敢相信自己 ... 於 news.cts.com.tw -

#46.【台北5間韓式證件照比較】Holo+FACE、大研創意、StyleLab

Da-La,照片擺在一起,各家的優缺點很明顯能比較出來! ... 這次的「韓式證件照評比」是件大工程,上網搜集資料只是基本工作,為了讓這篇文章更具參考 ... 於 smilesandy.com -

#47.新竹證件照 - 新竹物流台東

各位,有需要拍好看的韓式證件照,一定要來這!iWE Studio 位在新竹市區, ... 營業時間:台大新竹醫院F復健科對面. 去韓國照相館拍超美證件照,漸漸 ... 於 piwiweg.location-lecypres.fr -

#48.怎樣的履歷照能讓人1秒留下印象?人力銀行教3個選照片的技巧 ...

然而,卻仍有許多求職者認為,履歷照片只要放張證件大頭照、畢業照就可以過關,甚至連自拍照、生活照、朋友合照等NG照片都出現。在即將到來的畢業季,該如何從眾多. 於 www.storm.mg -

#49.相片立可得:門市據點查詢 - HiTi

相片立可得:門市據點查詢. 證件照機台. 請選擇通路名稱, 萊爾富-HiLife, 家樂福-Carrefour, 法雅客-Fnac, 全家-FamilyMart, 101文具-101SP. 請選擇縣市, 澎湖縣 ... 於 www.hiti.com -

#50.自拍證件照很難?罐頭程式+APP省錢搞定 - 健康跟著走

證件快照ptt - 前陣子因為實習要交證件照想要重拍,但想起過往在相館的不美好回憶,於是拿起鑰匙騎車出門...是本人嗎????????昨天在ptt看到一篇一模模一樣樣的., ... 於 video.todohealth.com -

#51.富多美自動快照機證件照相/大頭照/護照/台胞證台北市中正區 ...

富多美自動快照機證件照相/大頭照/護照/台胞證台北市中正區台大醫院家庭醫學部門診业务简介:联系信息、客户评论、评级和认证、客户投诉、业务详情. 於 yingji1987.com -

#52.NTU - [問題] 台大校內拍證件照和掃描的地方 - PTT網頁版

如題因為最近到了交換學生申請想問哪邊有可以拍2寸大頭照還可提供電子檔的地方(博雅旁邊那台可以嗎?) 還有哪邊可以掃描A4文件跟卡片證件謝謝大家祝期中歐趴! 於 ptt-web.com -

#53.照面Hi PHOTO 證件照/大頭照/學士照/-個人形象照

來吧!來這裡拍一張自然好看的學士照 #證件照快拍 #照面 #證件照 #台北證件照 #台北證件照推薦 #台大證件照#師大 #公館證件照 #大安區證件照 #形象照 #學士照#畢業照. 於 hi-photo.business.site -

#54.自動快照機拍證件照 - 台大陸生會

證件照 售價150元可以立即取件, 快速12秒沖印、高畫質、大頭照證件照相。 證照機提供美顏、美肌、美白功能。 富多美自動快照機(移民署) B1服務台旁 0800-251-206 於 www.ntumcsa.com -

#55.新竹證件照

各位,有需要拍好看的韓式證件照,一定要來這!iWE Studio 位在新竹市區, ... 營業時間:台大新竹醫院F復健科對面. 因為陳先生明年要上研究所~辦新的 ... 於 avoqepy.miabamabag.it -

#56.518履歷詳解(2023年更新) - 宜東花

518履歷一般個人履歷表的照片只要畫面乾淨清晰,人像大小適當即可;若為制式的履歷表格或簡歷表,則建議放上較正式的證件大頭照。 518履歷. 於 www.ethotel365.com.tw -

#57.KSSH

台大 開放式課程 · 陽明交通大學開放式課程 · 全民英檢網 · 數位新知雲端學園 ... 2023-03-02 【人事室公告】有關112年8月1日教職員退休案檢附證件通知. 於 www.kssh.khc.edu.tw -

#58.50+ FiftyPlus 50歲後還不錯!用新方法創造自己的理想老後

台大 退休教授張珏. 三月03,2023. 當公衛學者罹癌,怎麼面對?台大退休教授張珏以大笑抗癌,心理健康才是真健康 ... 普發6000元怎麼領?5種管道及應備證件一次看. 於 www.fiftyplus.com.tw -

#59.門市資訊 - 小北百貨

小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神,堅持【物美價廉】貼近國人需求、打造有感城市, ... 於 www.showba.com.tw -

#60.【省錢教學】DIY洗證件照,快速自製2吋、1吋大頭照只要6元 ...

大家如果要辦護照、身分證,通常都會到照相館拍大頭照、證件照,但是每拍一次價格都要上百元,小編要教大家一個方法,洗證件照只要8元,不怕以後沒有 ... 於 kikinote.net -

#61.銀箭照相館專業人像攝影沖印相片洗照片證件照大頭照馬克杯

專業人像攝影,線上相片沖印,洗照片,洗相片。各式影像禮品、高品質影像商品,抱枕、桌曆、影像馬克杯,線上沖印,寫真書,無框畫. ... 近捷運台大醫院站 ... 於 www.fotofast.com.tw -

#62.【證件照快取】光美數位影像/內湖康寧店 不用飛韓國也能拍出 ...

找對的攝影師快拍證件照,不怕臉上歲月和贅肉全入鏡,自然帥照讓我秀出證件時,有自信、不害羞,就連幫小孩拍大頭照也不難,一次就OK! 於 jerrylu817.pixnet.net -

#63.全國據點 - 富多美自動快照-Photomate

台大 醫院新竹生醫園區(竹北院區) 1F美德耐商場用餐區, 新竹縣竹北市生醫路一段2號 營業時間:06:00 - 24:00. 家樂福-竹北店. 2F,廁所旁, 新竹縣竹北市光明六路89號1F 於 www.photomate.com.tw -

#64.誠和證件快照機水啦! 台大醫院新大樓- LINE熱點

【LINE熱點】誠和證件快照機水啦! 台大醫院新大樓, 照相館、相片沖洗店, 地址: 台北市中正區中山南路7號。 ... 樣本照片. 來張照片吧. 快來收藏店家吧! 於 spot.line.me -

#65.高端人才通行證計劃| 入境事務處

內地的中國居民如未獲發旅行證件,可上載其中華人民共和國居民身份證。 受養人與申請人的關係證明文件,例如結婚證書、出生證書、家庭照片、家庭書信(連信封)、戶口 ... 於 www.immd.gov.hk -

#66.[問題] 台大附近推薦拍證件大頭照- 看板NTU - 批踢踢實業坊

as title小魯爬過文發現以前的板友都是推薦三一不過最晚也是2014年的事情了(還是我查錯關鍵字lol 想問說最近有沒有人去拍過覺得不錯的因為要辦護照 ... 於 www.ptt.cc -

#67.Ohmo Studio 奧莫韓式照相館

Ohmo studio build your dreams with a single lens. 一般證件照. 不含妝髮. 查看詳情 ... 於 www.ohmostudio.com