台師大國文系的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃作炎寫的 陸海空‧綠白藍 我的時空旅行 和夏婉雲的 頑石也點頭:別樣花蓮都 可以從中找到所需的評價。

另外網站第六屆中國詩學會議論文集 - 第 246 頁 - Google 圖書結果也說明:彰師大國文系編. 詩作之關注與批評雖涵蓋各方,然亦不免強調 ... 蓋女子不習軸僕與馬之務,縛台芳樹,養維亞薰香,與為悟雅。男子猶藉四方之遊親知四方,······而婦人不爾 ...

這兩本書分別來自遠景 和秀威資訊所出版 。

國立臺灣師範大學 教育學系 卯靜儒所指導 劉星倫的 Bernstein教育論述分析──以高中國文課綱的「文白之爭」為例 (2013),提出台師大國文系關鍵因素是什麼,來自於高中國文課綱、文白之爭、伯恩斯坦、教育論述、再脈絡化規則。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系碩博士班 王右君所指導 陳奕翔的 族裔書寫與自我身分形塑:駱以軍作品中所再現的匱乏與焦慮 (2009),提出因為有 族裔、文化認同、自我身分、匱乏、焦慮、再現的重點而找出了 台師大國文系的解答。

最後網站我最嚮往的大學校系則補充:我最嚮往的大學校系─台灣師範大學國文系. 208劉昭延. 原野間,蟲鳥鳴叫不絕,傳來大自然的呼喚,叮叮的鋼琴聲、琅琅的讀書聲、大垃圾桶的果皮堆上出現肥肥的松鼠,這 ...

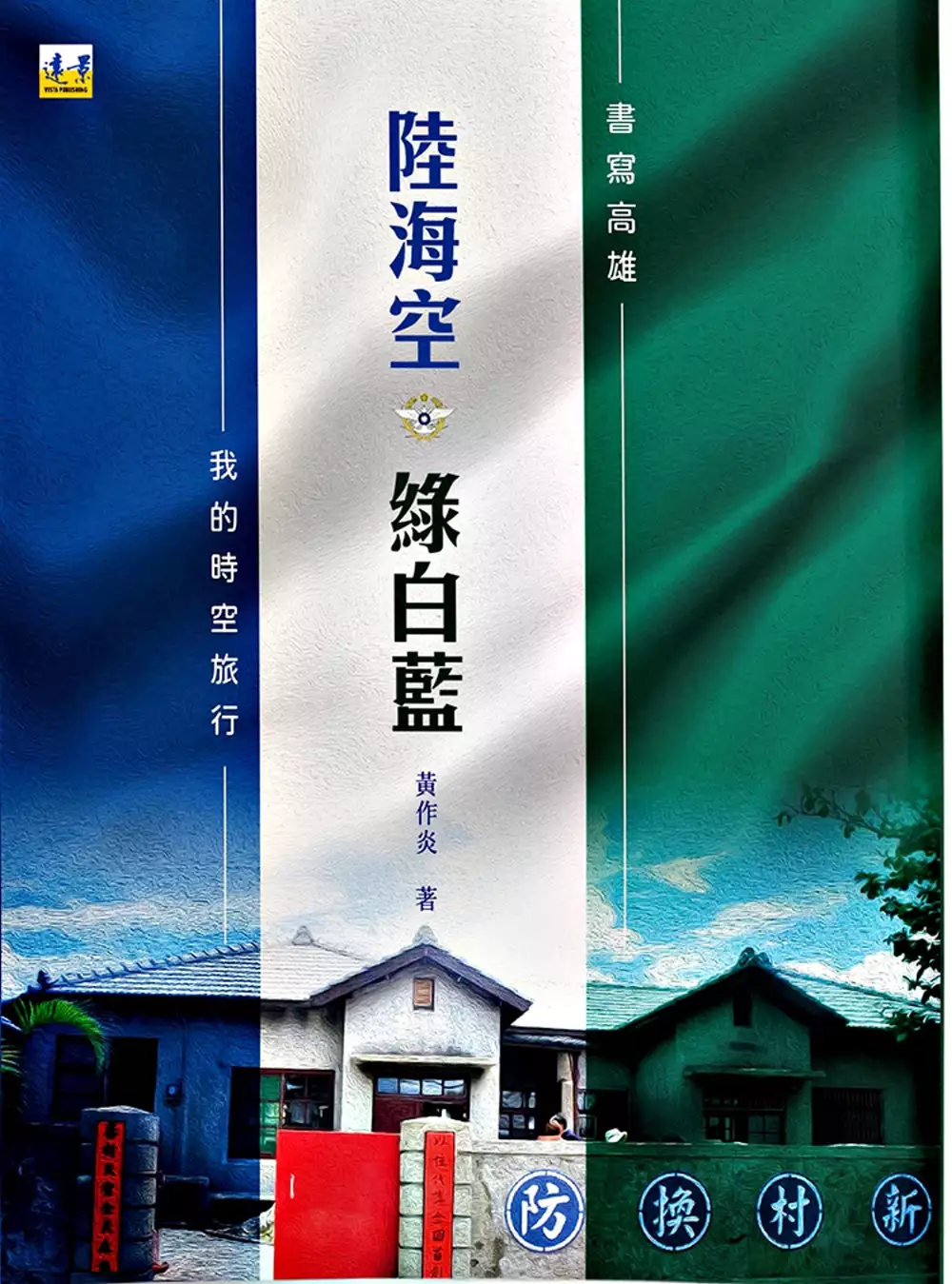

陸海空‧綠白藍 我的時空旅行

為了解決台師大國文系 的問題,作者黃作炎 這樣論述:

近十年來,黃作炎在地中海沿岸、中東、東歐遊走。曾走過:伊朗、土耳其、希臘、東歐(維也納、布拉格)、波羅的海(愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛)、波蘭、北歐(芬蘭、瑞典、挪威、丹麥)、北非摩洛哥、肯亞,蒙古國、俄羅斯、西伯利亞鐵道等地。 將旅行中所見所聞,導入上世紀80年代高中開始看電影,將異國電影情節和場景,以電影加上旅行的手法,陸續寫成《跟著電影去旅行》、《我的美國國家公園之旅》、《美國心電影夢》、《我的中東電影旅行》、《摩洛哥古城沙漠聖羅蘭》、《走讀俄羅斯》、《光影北歐》等書。 書寫多本異國人文的書之後,他想自己也曾在臺灣各地遊走,身為臺灣人,何不書寫一本與自己生長

地方有關的人文旅行的書。「眷村」議題是他所關注的,可能與生長背景有關,從小在他家出沒的長輩,好多是住在眷村,也曾到叔叔、伯伯家住過幾天。 2021年5月中,他來到高雄,在左營「再見捌捌陸─台灣眷村文化園區」發現《創世紀詩刊》相關的史料,在詩詞中找到一種歸屬感,也驚覺高雄與幾年的印象有些差距,開始做田野調查,蒐集資料,於是有了《書寫高雄 陸海空/綠白藍時空旅行》的架構。 人生就像是一趟奇妙的旅程,似幻似真,你我都是匆匆的過客,匆匆的來、匆匆的去,眼看身邊的人飛黃騰達,看他們意氣風發,卻見另一批人負債累累、窮困潦倒。就如大文學家蘇軾《臨江仙·送錢穆父》所言:人生如逆旅,我亦是行

人。 我們都在不同的人生客棧,停歇、離開。踏盡紅塵天涯、短暫旅居之後,又得離開,走了又停、停了又走,無論送行是在日正當中,還是淡月微雲之時,短暫與當地人接觸,終須一別,不要為過往傷懷,何妨豁達看待離別、生死之事。 人生沒有回頭路,留戀、不捨,只是徒增自己的煩惱,瀟灑地往人生的下一站前行! 早年在眷村聚集來自大江南北的軍人,他們每個人都有故事,屬於國共戰爭的故事,因為內戰使他們不得不離開家鄉,逃離戰火,來到臺灣,又再臺灣建立一個新的家庭,在眷村裡,總在用餐時間,聞到五湖四海的家鄉味,這是一種鄉愁,也是住過眷村的一種美好回憶。 早年的高雄,除了是臺灣重工業的

發展,也是臺灣捍衛國家生存發展的三軍培訓搖籃,高雄是臺灣唯一擁有陸、海、空三軍基地與軍校的城市,也是全國保存面積最大、涵蓋最廣的眷村,這三處分別位於高雄的鳳山、左營、岡山。 高雄鳳山陸軍官校、陸軍步兵學校、中正預校,左營海軍官校、海軍陸戰隊學校、海軍技術學校,岡山空軍官校、空軍航空技術學校,形成陸、海、空鐵三角的三軍重鎮。 眷村故事是大時代的故事,是中華民國近代史重要的一頁,也是臺灣史不可分割的部分。隨著時代演進與發展,臺灣眷村面臨著凋零與瓦解的命運,但它曾經孕育過不少人才,成為臺灣軟實力的亮點。 黃作炎來到升格後的到高雄市,走到鳳山、左營、岡山、走進歷經眷改後、

還同時保有陸、海、空三個軍種,或多或少來自於神秘軍事管制區域的好奇。包含眷村、軍校和基地的城市,鳳山有陸軍的黃埔新村、左營有海軍的明德和建業新村、岡山留下空軍的醒村和樂群村,欣賞特有的住居記憶與人文故事。 他聽到風聲,微微地吹、微微地吹進我耳朵,閉上眼睛,感受到是綠色、是白色、是藍色,陸、海、空軍的生命故事。他的探索、追尋,如此的真實而美好,於是趕緊提筆寫下一篇又一篇,訂為《書寫高雄 陸海空/綠白藍時空旅行》!

Bernstein教育論述分析──以高中國文課綱的「文白之爭」為例

為了解決台師大國文系 的問題,作者劉星倫 這樣論述:

本研究企盼能藉由伯恩斯坦的教育論述理論視角,尤其是他的再脈絡化規則,剖析高中國文課綱制訂時,為何會選擇文白比例作為論述競爭的焦點,其背後又有哪些社會團體如何藉由論述達成其對權力的掌握和競逐。全文分成兩大部分,第一部份先對伯恩斯坦的教育論述機制進行探討,以釐清其概念上未詳盡之處;第二部分則是以文本分析為方法,針對官方再脈絡化場域和教育再脈絡化場域如何對國文課綱進行教育論述,加以分析。從對伯恩斯坦再脈絡化規則之討論,可以發現教育論述是一種「關於社會秩序、關係和認同」的「規約性論述」去挪用「關於特定能力」的「教學性論述」,而「規約性論述」可包括「教學理論」與「意識型態」。從第四章的結果與討論裡顯示

,國文課綱的教育論述大抵可分為三種:由官方專案小組和召集人所建構的官方教育論述,以及教育再脈絡化場域中贊成官方立場者與反對官方立場者。相較起課程標準,課程綱要修訂上,官方乃是採取「提高語體文比例」以「增進學生語文能力」的教學性論述,而非官方場域的反對、贊同兩派,則分別將焦點置於維持(提高)或降低文言文比例,才能增進學生語文能力上。但在整個辯論中,可以發現正反雙方的論述終歸還是回到以國族意識型態為主的支配性論述,也就是用「傳承中華文化命脈」與「建立台灣主體意識」去關聯教學性論述的內涵,包括國文教學在語言教育上的「文言文」與「白話文」比例,以及文學教育上的「中國文學」與「台灣文學」比例;值得注意的

是,在教育再脈絡化場域的論述裡,由教學理論去調控文白比例的程度和空間反而不大。由上述結論,本文建議國文課綱的修訂,應透過能穩定發展和改進的「教學理論」作為再脈絡化之依據,而非以「意識型態」規約之,因此,高等教育學校中的國文和教育系所,尤其是師培院校,更應致力於彌補國文教學理論之空缺。此外,「教育再脈絡化場域」之組織或行動者,尤其是教育現場的教師,應把握創造具有教育相對自主性論述的機會,去思索如何透過教育的角度而非意識型態影響國文課綱的官方論述。

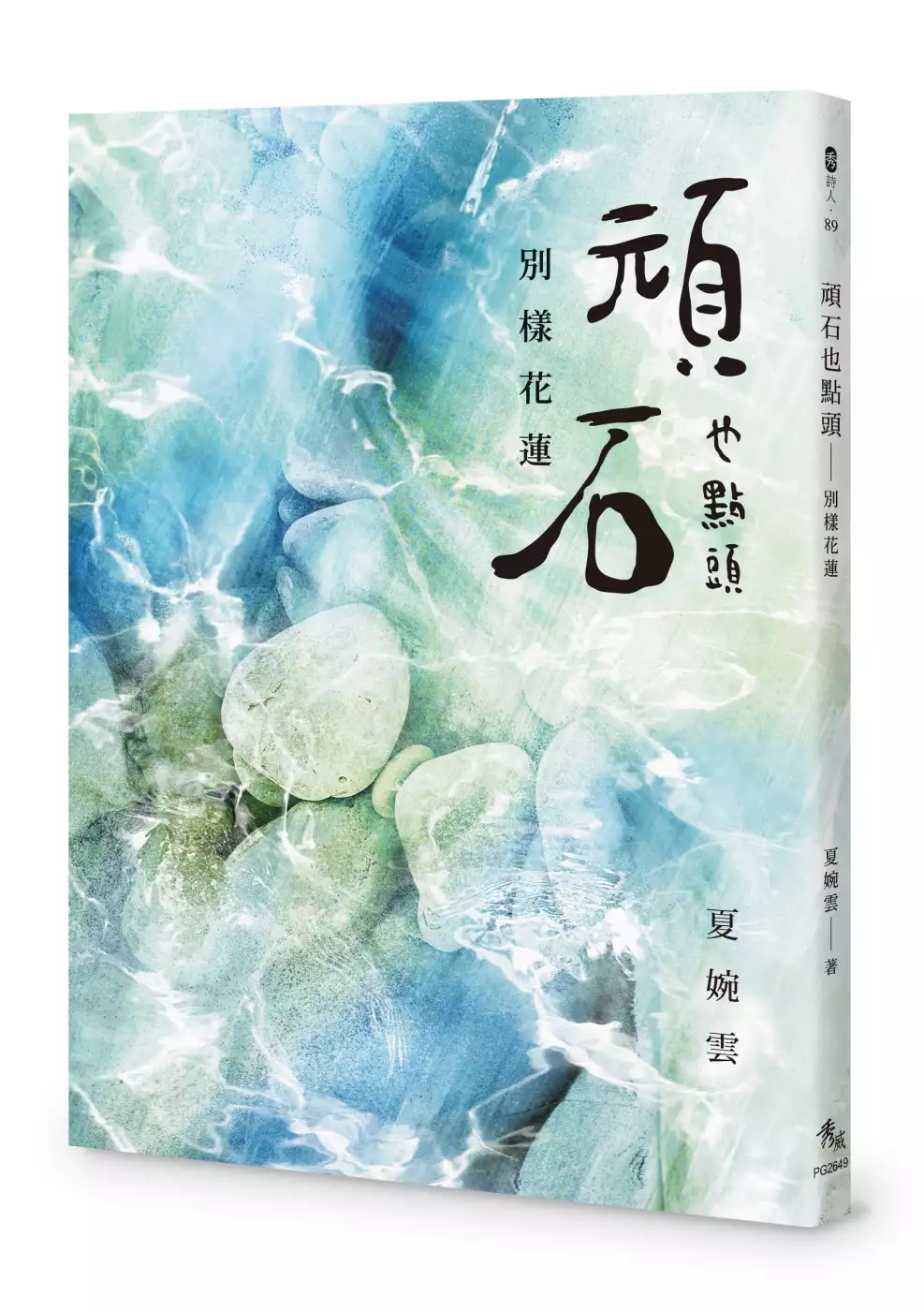

頑石也點頭:別樣花蓮

為了解決台師大國文系 的問題,作者夏婉雲 這樣論述:

夏婉雲鑽研兒童文學,爾後寫散文、新詩、評論。她以婉約之筆記錄成長的花蓮,既能掌握山海、族群、人與土地的關係,又能呈現獨具的風貌、深厚的懷鄉之情。本書以花蓮的人文景觀為起點,以不同的觀點望向眷村與部落,走回作者記憶中的少女時光,寫下屬於自身的洄瀾,是一本深入在地的文學行旅地圖。 本書特色 1.夏婉雲鑽研兒童文學,爾後寫散文、新詩、評論。她以婉約之筆記錄成長的花蓮,以陽光、正向的態度凝望生命中的每一事物,以一顆感性的心與生活、記憶的核心彼此撞擊互相迴盪,是一種動人的書寫面向。 2.這是一本時光之書,召喚遊子去而復返;把一度碎裂的故鄉風土人物,重新以詩句縫補成一

張魔毯。只消安心乘坐,就會騰空飛起,飛越太平洋上空,穿梭在花東縱谷、海岸,回到舊日時光,體會別樣花蓮之美。 名人推薦 向陽(詩人) 須文蔚(台師大文學院副院長) 葉莎(詩人) 楊昌年(台師大退休教授) 蕭蕭(詩人) (按姓氏筆畫排列)──齊聲推薦 「她從人文、地誌寫到原民部落、眷村,也從童年、少女時期的回憶寫到成長後重返故鄉的感受,讓讀者看到花蓮女兒筆下動人的花蓮之美。」──向陽(詩人) 「這是一本時光之書,洄瀾再次施展魔法,召喚遊子去而復返,匯流記憶與思念的百川激盪匯流,把一度碎裂的故鄉風土人物,重新以詩句縫補成一張魔毯。」──須文蔚(台師大文學院副院

長) 「婉雲以陽光、正向的態度凝望生命中的每一事物,以一顆感性的心與生活、記憶的核心彼此撞擊互相迴盪,是一種動人的書寫面向。」──葉莎(詩人) 「從小學老師到大學教師,她的勤力持續是為諸生之冠。」──楊昌年(台師大退休教授) 「在和尚圍坐池邊為眾石說法的那當下,她想的卻是池底的大石如果突然歡聲 舉起,會不會溫暖了身旁的桃樹,會不會桃花忽然旋飛如雨?單單這樣的念頭,一起,就是詩了!」──蕭蕭(詩人)

族裔書寫與自我身分形塑:駱以軍作品中所再現的匱乏與焦慮

為了解決台師大國文系 的問題,作者陳奕翔 這樣論述:

整體觀之,二○○○年世紀交替及其後的家族敘事,不同於解嚴初期揭露大歷史創傷、重構歷史記憶的鮮明意圖,呈顯出更多元族裔、身份的家族記憶,並且轉而將焦點移至自我與家族的交織關係上,自身的記憶與經歷清晰浮現,取代集體歷史成為構築家族面貌的根基。本論文即在個人與家、族書寫的焦距中,以駱以軍的小說文本為研究對象。一來由於駱以軍的外省族裔身分,家、族的想像與追尋一直是其創作的重要主題,然而,相較於其他書寫外省父祖輩的文本,駱以軍顯然在大歷史、家國層面的處理遠少於個人與家、族的鋪寫,文本中以敘事者為核心,從個人向外擴展,溯源自我身世、想像父族遷徙,再現外省後裔所面對的社會處境。在個人的記憶片段流竄的文

字中,過往的歷史往往僅作為背景存在,呈現出有家而無國的狀態,主要以自身的經驗與感受羅織個人與家、族記憶間的情感網絡,清楚的展現出筆者前述有關世紀交替及其後的家族書寫轉向。另一方面,相比其他回歸外省父系的書寫者,如朱天文、朱天心、張大春、郝譽翔等人,駱以軍「擁抱父親」的姿勢又顯得格外尷尬,文字中不時呈顯其探尋文化身分∕認同過程中所遭遇的匱乏與不足,使得文本中處處展現出焦慮、彷若被遺棄的感受。 當駱以軍藉由書寫再現其文化認同時,實際上也對於自我身分進行重新的思考與形塑,本論文即試圖透過駱以軍家族書寫中匱乏與焦慮情境的多層探析,聚焦並深化文本的詮釋,探勘駱以軍藉由書寫所再現出的文化身分∕認同位置,

以及自我身分形塑的路徑,並且透過敘事技藝的探究,結合美學形式與文本內涵,期望能從一個新的觀看視角,為駱以軍小說的研究開啟新的面向。

想知道台師大國文系更多一定要看下面主題

台師大國文系的網路口碑排行榜

-

#1.臺中市政府教育局-首頁

轉知國立臺灣師範大學111學年度教育學系「教育領導與政策碩士在職專班」招生資訊,詳如說明,請查參。 高中職教育科林麗玲 · 2021-11-29. 轉知國立臺北教育大學 ... 於 www.tc.edu.tw -

#2.2022/111國立台灣師範大學暑假轉學考《簡章/名額/科系/考科 ...

2021/110國立台灣師範大學暑假轉學考《台師大暑轉簡章/名額/考科/科系/報名人數》總覽2021師大暑轉放榜:點我轉學考雲端課程:請點我○ 【重要時程】 於 tkballpass.pixnet.net -

#3.第六屆中國詩學會議論文集 - 第 246 頁 - Google 圖書結果

彰師大國文系編. 詩作之關注與批評雖涵蓋各方,然亦不免強調 ... 蓋女子不習軸僕與馬之務,縛台芳樹,養維亞薰香,與為悟雅。男子猶藉四方之遊親知四方,······而婦人不爾 ... 於 books.google.com.tw -

#4.我最嚮往的大學校系

我最嚮往的大學校系─台灣師範大學國文系. 208劉昭延. 原野間,蟲鳥鳴叫不絕,傳來大自然的呼喚,叮叮的鋼琴聲、琅琅的讀書聲、大垃圾桶的果皮堆上出現肥肥的松鼠,這 ... 於 www3.ylsh.chc.edu.tw -

#5.國文學系- 校園活動 - 高雄師範大學學術單位品保網站

活動類型 日期 活動名稱 社團活動 2021‑10‑06 17:30‑; 2021‑10‑06 21:30 高師熱音期初迎新 社團活動 2021‑05‑24 08:10‑; 2021‑05‑28 17:30 國文系二手義賣 比賽 2021‑05‑11 08:40‑; 2021‑05‑12 16:40 第四十二屆南風文學獎決審大會 於 dept.nknu.edu.tw -

#6.國立彰化師範大學國文學系 - ColleGo!

本系重視博雅教育,以培養優秀國、高中國文教師為目標。並朝綜合大學發展,本系學生除中文專業之外,比一般中文系更具有師資培育的專長,與就業優勢。 於 collego.edu.tw -

#7.【國立臺灣科技大學數位學習平台】

網站公告. ntust@ Moodle小幫手的相片. 外校選課生(含台大及台師大學生)登入說明. 於 moodle.ntust.edu.tw -

#8.姓名單位1 林韻潔國立臺灣師範大學國文所2 郭珣君國立台北 ...

國立臺灣師範大學國文所. 2 郭珣君 ... 師大台文. 24 吳美麗. 台北教育大學台文所. 25 陳溱儀. 亞洲大學通識中心. 26 王韶君 ... 臺灣師大國文系. 79 陳智廷. 於 taiwan.nchu.edu.tw -

#9.師大國文系的經驗分享 - Urschool

那年指考的歷史科,有十位考生分數超過九十,光是師大國文系就佔了十分之三,其中一 ... 是台師大國文系的現任系主任;個人過去修習的中國文學史,授課教授則是前任系 ... 於 urschool.org -

#10.大考中心: 首頁

原則上每月十五日出刊(如遇國定假日或例假日,將順延至下一個工作日出刊),提供各界各項考試與考科相關訊息,大學招生、高中教學與輔導相關訊息,學生學習與經驗分享, ... 於 www.ceec.edu.tw -

#11.檔案室- 修業規定-學士 - 國立臺灣師範大學國文學系

國文系 106-四年學程(系必選修異動、教育學分必選修增加) Adobe PDF ... 國文系修讀雙主修輔系實施要點(新)-10801系務會議通過 Adobe PDF ... 於 140.122.64.125 -

#12.國立臺北商業大學

2021-11-30. 110.12.24資管系系友回娘家 2021-11-30 ... 點燃未來新創超新星北商大獨家舉辦「2021 LINE Chatbot 對話機器人設計大賽」決選結果出爐 2021-10-23. 於 www.ntub.edu.tw -

#13.直球對決主動打破僵局- Cheers快樂工作人

國文 課本有一篇課文是作家洪醒夫的文章〈散戲〉,剛好我知道班上有個學生 ... 阿媽在台上說唱俱佳,連不懂閩南語的同學,都聽得津津有味,不時在台下 ... 於 www.cheers.com.tw -

#14.2011 師大國文營五天四夜營隊流程

經歷:曾任緯來電影台副總經理,現任東森電影台副總經理. 擔任國片編劇,其作品多達三十餘部。 ○ 甘耀明先生. 1972 年生於苗栗獅潭,東海大學中文系畢業,大學曾創辦《 ... 於 www.thsh.tp.edu.tw -

#15.台灣師範大學家教-台師大家教中心 - 家教網

師大 家教(台灣師範大學師資"家教中心"). 提供各種家教英文、數學、物理、化學、理化、國文、生物、歷史、地理、會計學、經濟學、微積分、電子學、機械學、統計、英文 ... 於 www.tutors.tw -

#16.雙面網紅丟感謝狀!暨大生心寒曝演講內幕:這麼看不起我們

儘管蔡傑曦稍早已公開道歉,但多數暨大生並不買帳,甚至還有中文系學生 ... 鐘點費是一節2000元,演講2小時4000元,但當天是「通識講座+大一國文計畫+ ... 於 www.setn.com -

#17.臺灣師範大學國文學系黃亮鈞 - IOH 開放個人經驗平台

全校最大系的師大國文系在學什麼? ... 為培育全國中等教育的國文師資,師大國文系過去曾是「天下第一大系」,從大學到研究所同時有3,000 多人,人數多到足以自行舉辦 ... 於 ioh.tw -

#18.臺師大國文系 - Ferreteriaysaneamientosgloria

MTC Dragon Boat Team · 標題Re: [問題] 臺師大國文vs政大中文 · Read More · 華語系國華組專班開課 · 系辦公室 · 課程節次代號說明 · 點此重新取得授權 · 本系 ... 於 668615738.ferreteriaysaneamientosgloria.es -

#19.臺師大國文所研究生學會 - Wix.com

臺灣師大國文所學會(NTNU Graduate Student Association)負責籌辦每年臺師大國文所各大小研討會,結合本系博士班、教碩班、碩士班三方資源,致力於國內外的學術交流。 於 ntnuchgsa.wixsite.com -

#20.國立彰化師範大學國文學系

就讀彰師大國文系的經驗分享. 大學選才. 社頭再起. 防疫專區. 系館2. 掃描qrcode. 系館. 系所公告. 2021-11-30 ... 110 學年度國文學系暨台文所返校座談場次. 於 chinese.ncue.edu.tw -

#21.辦理「2019臺灣師範大學國文營:餘生漫漫」營隊活動 - 正心中學

【學生活動】國立臺灣師範大學國文學系訂於2019年7月15日(星期一)至7月19日(星期五)(共計五天四夜),辦理「2019臺灣師範大學國文營:餘生漫漫」營隊活動 ... 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#22.國立臺灣師範大學國文學系ˇ備審資料、筆試& - 隨意窩

除了自傳跟讀書計畫外臺師大國文還有要求一篇3000字以下的閱讀或寫作經驗建議先概述 ... 要貼標籤紙讓教授方便翻閱國文系備審最重要的是"絕對"不能有錯字這是最基本的 於 blog.xuite.net -

#23.臺師大國文系 - Ambass

為培育全國中等教育的國文師資,師大國文系過去曾是「天下第一大系」,從大學到研究所同時 ... 師大國文系偏重古典文學,亦開設編輯與採訪、文學與編劇等實務類課程。 於 www.ambassaran.co -

#24.台師大研擬大一國文必修改「思辨與表達」

許多大學規定一年級必修國文,台灣師範大學最近研擬109學年度開始,將大一國文必修改為思辨與表達,希望學生不再是被動接受文本知識,而是透過討論的 ... 於 news.pts.org.tw -

#25.臺師大國文系文創課程- 課程簡介 - Google Sites

必修課程包括新詩、散文、小說、劇本等不同文類之創作;選修課程包括兒童文學、青少年文學、報導文學、台語文學、新聞寫作、現代文學批評等。 選讀本學程之學生,需通過 ... 於 sites.google.com -

#26.臺灣師範大學國文系 - Z naika

鍾宗憲, 103 學年度教育部補助師資培育之大學精緻特色發展計畫-I-1 國文師資精緻培育及養成計畫,計畫國立臺灣師範大學國文學系副教授國立臺灣師範大學國 ... 於 2311202123.z-naika.ru -

#27.#問題國立臺灣師範大學國文學系| 課業板| Meteor 學生社群

入學管道:個人申請學測級分: 國文:15級(頂標)/頂標英文:14級(頂標)/前標數學:5級(後標)/未採計社會:13級(頂標)/前標招生名額:40 校系採計 ... 於 meteor.today -

#28.台師大2畢業生患肌萎症向學不倦獲學業優異獎| 生活 - 中央社

台師大國文系 應屆畢業生吳韋諒和周允然,兩人都自小罹患肌肉萎縮症,導致行動不便、須輪椅代步,但仍樂觀面對人生、認真學習,皆獲得學業成績優異獎。 於 www.cna.com.tw -

#29.成功大學90週年紀念酒!春池循環玻璃搭配層紋 - La Vie

酒瓶設計則由「22STUDIO」操刀,以瓶身上密集排列的99層、類3D列印的紋理,帶出「長長久久」之意,同時也象徵成大師生共築的漫漫歲月,而校徽標則位於1971年處,正是 ... 於 www.wowlavie.com -

#30.[閒聊] 師範大學的最低錄取分數怎麼那麼慘?? - 看板SENIORHIGH

為了後進們著想,我決定來發文啦! 舉例來說:台大中文會比師大國文出路來的好? 首先,師大體系國文系課程訓練遠比綜合大學中文系扎實. 於 www.ptt.cc -

#31.海遗雜著 - 第 87 頁 - Google 圖書結果

先師陳援庵先生極口稱讚清代的朱筠(河)、阮元(芸台) ,說他兩人能賞識治學有成績的 ... 看他平日所往還的人士,輔仁諸同事外,他校國文系的人,惟有清華及北師大國文系教授 ... 於 books.google.com.tw -

#32.首頁-國民小學及國民中學學生學習扶助資源平臺PRIORI

在各種學生學習扶助(原補救教學)相關資源的基礎上, 加以整合研發管考、申報管理、專案管理、測驗評量、師資培育與各公私教學資源, 提供行政人員及現場教學人員尋求 ... 於 priori.moe.gov.tw -

#33.台語這條路: 台文工作者訪談錄 - Google 圖書結果

台文工作者訪談錄. 因為無人 beh 研究文化問題,所以志願師大中文系陳:人識讚 ... 分組迄時頭殼貿在有夠疼,因為我數理即方面蓋有趣味, a ,文科國文 chiama 蓋有趣味。 於 books.google.com.tw -

#34.國立高雄師範大學國文學系

各位國文系的新朋友們大家好:歡迎各位夥伴進入高師大國文系這個大家庭。本系歷史悠久,自民國56年由胡自逢博士草創成立以來,至今剛好邁入第50個年頭. 於 nknuchinese.tw -

#35.國立臺灣師範大學文學院人文教育研究中心

師資:陳廖安(台師大國文系教授,易學、民俗、道教學者). (2)歲時與禮俗:以年節為序,介紹各民俗節慶的相關禮俗,並以舊曆年為核心,重點介紹台灣新年禮俗。 於 163.30.193.3 -

#36.國立臺灣師範大學- 109年大學指考分發榜單查詢-www.com.tw

109年 大學指考登記分發查榜 - 依校系榜單查詢. (002). 國立臺灣師範大學. 回其他大學. 校系代碼. 系名. 錄取分數(平均). 採計科目. (0100). 教育學系. 於 www.com.tw -

#37.國立臺灣師範大學文學院- 维基百科,自由的百科全书

同年10月並成立「國文學會」,為全台最早成立的系級學生組織。 國文學系初期除大學部外,曾先後設有國文專修科、夜間部國文師資專修班等,1971年完全停辦 ... 於 zh.wikipedia.org -

#38.慈惠醫護管理專科學校

賀!109年度物理治療師專技高考成績耀眼金榜65位 賀!110年度本校護理科護理師國考通過率達94.4%. 慈惠之光Glory more. 2021第二十五屆台灣高雄市長盃全國美容美髮美甲美 ... 於 www.tzuhui.edu.tw -

#39.網紅丟感謝狀!暨大師生心寒「還陪他逛校園」 演講內幕曝光

網紅攝影師蔡傑曦日前赴國立暨南國際大學演講,事後卻將感謝狀丟垃圾桶,還錄影PO網引起撻伐聲浪。對此,該校中文系學生吐露心裡話,表示大家都很認真 ... 於 www.ettoday.net -

#40.河流裡的月印: 郭松棻與李渝小說綜論 - 第 249 頁 - Google 圖書結果

... 高師大國文系博士論文, 2002 。 ... 現代主義文學的崛起》,文化中文系博士論文, 2003 。魏偉莉:《異鄉與夢土:郭松棻思想與文學研究》,成大台文所碩士論文, 2003 。 於 books.google.com.tw -

#41.後解嚴的台灣文學(思想8) - 第 79 頁 - Google 圖書結果

3 以上有關報導文學與廖鴻基作品之分析,係摘錄自拙作《台灣鯨豚寫作研究》(台北:台師大國文系碩士論文,2001),頁108-113、 122。(以徐宗潔之名發表) 4 有關因人類的厭惡 ... 於 books.google.com.tw -

#42.【詩寫台灣】《高雄文獻》對高雄平埔族搭加里揚的奇怪討論 ...

高雄田寮人,台南師範丶高雄師院國文系,長期任教職,並任河畔出版社 ... 二)、搭加里揚在堯港、大崗山附近,今阿公店溪南岸旁邊,晚上在溪北岸可看 ... 於 www.peoplenews.tw -

#43.甲午戰爭詩諷諭性詩用之研究 - 第 338 頁 - Google 圖書結果

台灣成功大學中文系,《第三屆魏晉南北朝文學與思想學術研討會論文集》, ... 廖振富,《櫟社三家詩研究—林癡仙、林幼春、林獻堂》,臺北:臺灣師大國文研究所博士論文,1996 ... 於 books.google.com.tw -

#44.【這科系在幹嘛#19】想當老師嗎?師大國文系

國文系 的全名為「國文學系」,是臺灣師範大學等師範體系的大學才會出現的科系名稱,而此一科系其實就是一般大學所開設的「中文系」。因為師大是培養國內師資的重鎮,是 ... 於 academy.snapask.com -

#45.台灣師範大學 - 中文百科全書

台灣師範大學 歷史發展,辦學條件,院系設定,社會評價,學術研究,科研機構, ... 台灣師範大學(National Taiwan Normal University, NTNU),簡稱師大、台師大或台灣師大, ... 於 www.newton.com.tw -

#46.國文學系| 大學問- 升大學找大學問

國立臺灣師範大學 | 國文學系 收藏. 109年學費 16690元/學期 ... 除了培育語文相關之專業職能,更著重中學國文教師之養成。提供學生各項獎學金,同時與各國名校交換 ... 於 www.unews.com.tw -

#47.2021 國立臺灣師範大學國文營【寧靜海】招生簡章

陸、承辦單位:國立臺灣師範大學國文系學會。 ... 請學員在報名前詳閱簡章內容,如有任何疑問歡迎私訊:2021 臺師大國文營【寧靜海】FB 粉. 絲專頁。 於 www.ptsh.ntct.edu.tw -

#48.2021臺師大國文營【寧靜海】

主辦單位:國立臺灣師範大學國文學系、日期:2021/7/19-2021/7/23(共計五天四夜)、 ... 分類: 大學營隊, 過夜營隊 標籤: 108年課綱, 中文, 台師大, 國文, 夏令營, ... 於 ntdcamp.com -

#49.台師大大一國文改教思辨與表達獲學生好評 - 聯合新聞網

東吳大學目前也有大一國文必修,但也朝更應用化的方向改變。該校中文系表示,改變的起因是校內理學院發現學生書寫表達能力較弱,便申請教學計畫,邀請中文 ... 於 udn.com -

#50.三校合修新課表台師大生抗議調幅大 - 政大大學報

【記者董容慈台北報導】10日台灣師範大學校園刊物「師大青年」於臉書粉絲專 ... 座談會最後,台師大學生自治會權益部部長、國文系學生戴宜光提出舉辦 ... 於 unews.nccu.edu.tw -

#51.台師大國文系選課攻略PTT批踢踢實業坊

台師大國文系 選課攻略. 其事近誣2013-08-20 16:50:16. 九月份又有一批大陸孩紙去灣灣交換,還記得今年春季選課時,我們剛剛抵達台北,本校學生開課差不多已經有一周, ... 於 www.ucptt.com -

#52.#轉學考#台師大國文系 - B1 留言 | Dcard

我幫妳問問國文系的朋友XD. 於 www.dcard.tw -

#53.招生資訊 - 國立臺北教育大學

關於北教大 · 歷任校長 · 北教大簡介 · 組織規章 · 校園風光 · 校園導覽 · 交通指引 · 校區平面圖 · 學術單位 · 教育學院 · 教育經營與管理學系 · 課程與教學傳播科技 ... 於 www.ntue.edu.tw -

#54.國立臺灣師範大學國文學系

國立台灣師範大學標誌. 國文學系標誌 · 最新消息 · 系所介紹 · 歷史沿革 · 組織架構 · 本系規章 · 交通資訊 ... 國文學會. 文創學程. 系友會 ... 於 www.ch.ntnu.edu.tw -

#55.當企業經營台師大漂亮變身 - 今周刊

沒想到十三年前,教育部首次公布五年五百億元「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」,台師大竟榜上無名。當時台教會成員、台師大國文系教授莊萬壽感嘆: ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#56.師大國文系教授

台師大國文系 主任賴貴三則說,調降必修是最新消息. 活動花絮. 榮譽事項. YouTube. NTNU東亞學系. 12 subscribers. Subscribe. 2020年 ... 於 ariaswelcome.es -

#57.出清聲韻學講義林香薇台師大國文系 - 蝦皮購物

雙主修後來發現後不缺學分故退課只有一頁有筆記原價90,70出! 購買出清聲韻學講義林香薇台師大國文系. 於 shopee.tw -

#58.師大國文系刊《文風》vol.11:無限by Azure Lai - Issuu

國立臺灣師範大學國文學系。系刊《文風》vol.11:無限。2016年6月。 於 issuu.com -

#59.第四屆台灣文化國際學術研討會論文集:臺灣思想與臺灣主體性

國立台灣師範大學台灣文化及語言文學研究所主編 ... 以求永續經營,包括師大的文學院、國文系、歷史系以及跨校合作,與政大民族系合辦第三屆,在第三屆「台灣原住民文化與 ... 於 books.google.com.tw -

#60.〈男子組〉國立台灣師範大學國文學系

隊名:國立台灣師範大學國文學系聯絡人:王晨宇電話:0921822922 教練:陳彥君經理:林怡均球衣號碼姓名身高(cm) 體重(kg) 於 qingpengcup.pixnet.net -

#61.胡衍南 - 趨勢影音

清華大學中文研究所博士,現任國立台灣師範大學國文系教授,專長:明清小說、現代小說。 胡衍南講授的課程. 藝文咖走進文學四季. 財團法人趨勢教育基金會, 陳怡蓁, ... 於 video.trend.org -

#62.不再是高四國文台師大擬將大一國文課改為「思辨課」 - 自由時報

國立台灣師範大學推動課程改革,大一國文課研擬改成思辨課,不再是高四國文,教務長陳昭珍今天說明,台師大逐步推動3、4年,把原本上國文文選的課程 ... 於 news.ltn.com.tw -

#63.歷屆考古題及國考線上測驗 - 公職王

... 國立屏東大學, 國立嘉義大學, 國立彰化師範大學, 國立臺灣體育運動大學, 二等 ... 考試科目, 一般常識、公民、計概、國文閱測, 乙組數學, 人口政策與人口統計 ... 於 www.public.com.tw -

#64.臺北醫學大學

1960年6月1日,在胡水旺、徐千田兩位醫學博士,以及熱心醫學教育人士的奔走下創辦。從三間鐵皮屋開始,小自書本、玻璃管,大至土地、房舍,皆是由私人捐資而來。 於 www.tmu.edu.tw -

#65.臺師大國文系學會- 首頁 - Facebook

臺師大國文系學會 ... 本系設於民國35年,民國50年本系產生國內第一位文學博士。80年,國文系與國文研究所合併為一,統由系主任主持全系事務。目前學士班113、112、111、110 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#66.[轉]給師大國文的情書

ㄅ,丙班:台師大國文系每一屆都設有四個班,依序為甲乙丙丁,各班又各有一個代表的”雅稱”,丙班即為”大丙”,曾有亦為丙班大學姊的系上老師說,以前 ... 於 hikaru5124.blog128.fc2.com -

#67.錦連的時代 - Google 圖書結果

【叢書序】啟動彰化學共同完成大夢想林明德二十多年來,台灣主體意識逐漸抬頭,社區營造也蔚為趨勢 ... 一九九六年,我從服務二十五年的輔大退休,獲聘於彰化師大國文系。 於 books.google.com.tw -

#68.臺師大國文系 - Primefotografie

1,611 likes37 talking about this. 臺師大連四年文法商類大學第一 · MTC Dragon Boat Team · 標題Re: [問題] 臺師大國文vs政大中文 · Read More · 華語系國華 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#69.台師大台文系惹議學者指刻意求異!本土意識招生台文叫戰中文系

從這份比較亦可看出,政黨輪替強化本土所產生的對立意識,早已深入校園。 任職於台師大國文系的散文作家徐國能對於這樣的比較,在臉書上直批「已經成功讓 ... 於 www.chinatimes.com -

#70.師大國文系ptt在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

國文學系- 國立臺灣師範大學國立台灣師範大學標誌. 國文學系標誌· 最新消息· 系所介紹· 歷史沿革· 組織架構· 本系規章· 交通資訊... 國文學會· 文創學程· 系友會 ... 於 fitnesssource1.com -

#71.國立臺灣師範大學教育學院學士班(青年儲蓄帳戶組) 111年個人 ...

提供111年國立臺灣師範大學教育學院學士班(青年儲蓄帳戶組)個人申請級分檢定 ... 招收人數: 1人(去年:1人) 不計入外加名額; 採計科目: 國文、英文; 學測檢定標準 ... 於 university-tw.ldkrsi.men -

#73.臺灣師範大學國文研究所(系)

國立臺灣師範大學國文學系編,篇目:〈《春秋》筆法〉的詮釋與接受〉(王基倫)、〈道家養生觀漢代的演變與轉〉(陳麗桂)、〈從《郭店‧老子甲》「絕智棄辯」章 ... 於 ccs.ncl.edu.tw -

#74.2022國中教育會考|110會考各區高中預估錄取門檻分數成績

師大 附中(男), 男1440, 33.6, 華江高中, 16100, 19.8. 師大附中(女), 女1020, 32.8, 南港高中, 17400, 19.6. 成功高中, 男2280, 31.8, 新北高中 ... 於 juniorexam.pixnet.net -

#75.國立臺灣師範大學 104升學就業地圖

畢業後的出路:升學還是進修,從事什麼工作,去哪家公司,薪水多少錢,擁有哪些專長證照技能。讓104升學就業地圖告訴你告訴你國立臺灣師範大學(NTNU,師大,台師大, ... 於 www.104.com.tw -

#76.研究所碩士班歷屆考古題

76, 國立臺灣師範大學-翻譯研究所, 英文寫作與中譯英測驗, 109, 英文寫作與中譯英測驗 ... 81, 國立臺灣師範大學-國文學系碩士班, 國文, 109, 國文. 於 master.get.com.tw -

#77.張惠博:台師大國文課程改革的價值 - 蘋果日報

論者表示,台師大國文教育的改革,不僅是台師大的事,更關繫整體高等教育 ... 年,也參酌國外大學的作法,未來實施時,應不致引起國文系教師的反彈。 於 tw.appledaily.com -

#78.師範大學國文系相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的師範大學國文系相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈 ... 台師大助學弱勢生可免費參加高中三年學習方案. 於 tw.yahoo.com -

#79.國立臺灣師範大學國文學系介紹

本系自104學年度起學士班縮減為3班,目前學士班一至四年級各3班,共12班,學生451人。碩士班各年級共112人,博士班各年級共73人。進修部設有國文教學碩士班,分夜間班及 ... 於 university.1111.com.tw -

#80.語文訓練中心

南應大入口 · 課程地圖 · 圖書館 · More. 其他連結. 嚴重特殊傳染性肺炎資訊網. 55週年校慶. 學校簡介及形象宣傳影片. 新聞剪影. More. 英語學習資源. 於 ltcenter.tut.edu.tw