台杉水牛六號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李慕盈寫的 騙爸爸去美國:鬼靈精怪雙胞胎姊弟,以謊言為開端的驚喜旅程 和瞿欣怡的 台北365:春夏篇-每天在台北發現一件美好!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台杉水牛物聯網基金 - Catpassion也說明:台杉 投資今年擬募集規模約15億的「水牛5號科技基金」,預計6月完成,並再募集規模60億的「6號科技轉型基金」延續首檔基金在重點產業布局,預計第3季 ...

這兩本書分別來自時報出版 和時報出版所出版 。

國立政治大學 歷史學系 黃克武所指導 趙席敻的 陳璧君、汪精衛與民國政治 (2017),提出台杉水牛六號關鍵因素是什麼,來自於陳璧君。

而第二篇論文淡江大學 中國文學系博士班 張雙英所指導 李巫秀珠的 日本「俚謠正調」在日治時期臺灣的發展──宮川保之、《大和短詩》及其周邊研究 (2017),提出因為有 俚謠正調、宮川保之、《大和短詩》、黑岩周六、臺灣原住民的重點而找出了 台杉水牛六號的解答。

最後網站『浙江日报』办假越南河内国立大学文凭多少钱則補充:更多精彩,请关注诸葛小1k w0微信公众号:zhugexiaoche,诸葛小彻已加入 ... 自十一届He dB国人大在2010年6月首次开Ft vD专题询问Fg ET来,专题sX hM ...

騙爸爸去美國:鬼靈精怪雙胞胎姊弟,以謊言為開端的驚喜旅程

為了解決台杉水牛六號 的問題,作者李慕盈 這樣論述:

人生嘛!別想太多,拋開多餘的包袱,瘋狂大膽的上路吧! 送給爸爸的六十歲生日禮物,能帶來多大的驚喜? 一張飛往美國的機票,展開一場有勇無謀的美國自駕之旅! 一對鬼靈精怪的雙胞胎姊弟,瞞著爸爸偷偷籌劃,「不惜血本」砸下大筆零用錢(當然還是需要一點媽媽的贊助),只為了一圓爸爸年輕時代的夢想。 以為自己要前往上海工作的爸爸,到了機場才知道,這趟旅程的目的地竟然是…… ──美國?! 姊姊是不會說英文的美國人? 弟弟對帶殼海鮮過敏卻超愛吃蝦? 雙胞胎湊在一塊兒真有所謂一賺一賠的「賭博定律」? 重返舊金山老家,差點被當成

可疑的侵入者? 爸爸和媽媽當年相識,原來只交往九天就閃婚? 看這對活寶帶著爸爸勇闖美國,探尋爸爸記憶裡的校園、餐廳、景點,與舊家。 雖然計畫永遠趕不上變化,但旅途中的種種插曲和突發狀況,最終都變成好笑好玩的快樂回憶。 有點亂來,有點荒唐,又有點感人。 搞笑可愛的一家人,整天吵吵鬧鬧、鬥嘴吐槽,感情卻還是好得不得了! 這就是這家人的相處之道。 溫馨推薦(依姓氏筆劃排序) 資深演員、主持人/苗可麗 藝人、主持人/吳鳳 節目製作人/陳鉦錩 演員、主持人/雷艾美 專文推

薦 台北市副市長/蔡炳坤 藝人、主持人/菜子 演員、主持人/黃沐妍 (小豬) 影評人、威秀影城資深公關經理/膝關節

陳璧君、汪精衛與民國政治

為了解決台杉水牛六號 的問題,作者趙席敻 這樣論述:

摘要陳璧君與汪精衛是民國政壇上很特別的一對夫妻檔。二人自同盟會時期即相識於陳璧君的家鄉――檳榔嶼。為了追求汪,也為了發展革命理念,陳追隨汪至日本,兩人成為革命同志,並進而相戀,還一起進行最激烈又不計生死的暗殺活動。最後在清朝推翻後,刺殺載灃未死的汪精衛,變成肇建民國的英雄,陳璧君也成開國元勳之一,兩人結為夫妻,備受囑目與祝福。之後遠去法國留學,卻因國內政局劇變,汪又應孫中山之召,返回國內,自此投入政界。由於陳璧君早歲投入革命,她也有自己的政治能量,國民黨籌建黃埔軍校過程中,她去海外向華僑募得巨款,並在第一次全國代表大會成為國民黨提名的三位女性代表之一,從而選上中央委員、中央監委,這個身份一直

維持到她隨汪脫離重慶國府為止。不過,陳璧君大多數時候還是隨汪精衛的人生抉擇、政海浮沉,時而活躍、時而出國蟄伏。她多半在汪身邊亦步亦趨,有時則充當汪之分身或執行人。在汪赴歐療養時,她留在國內注意時局變化,聯絡汪派成員;在汪脫離重慶國府後,陳璧君扮演著傳遞汪的意旨,維繫派系團結的角色。陳璧君在汪的政治事業裡,是或隱於幕後、或居於幕前的一個重要支柱。隨著中國政治的內憂外患與變局,陳、汪的政治前途也隨之開高走低,八年抗戰結束後,汪雖已逝,但他被認定是第一大漢奸。陳璧君接受漢奸審判,也被定位為「第一女漢奸」至今。但陳璧君並不低頭,她在漢奸審判上為汪的和平運動辯護,也為自己在廣東政委時期的作為以及一生的政

治生命辯護。惟自1946年審判結束後,她被判無期徒刑定讞,一直坐牢到1959年病逝於上海提籃橋獄中。她經歷國民黨的判罪到共產黨的改造,但她留下的資料裡,始終沒有對自己與汪的和平運動後悔過,因為她不能背叛汪的理想與自己的選擇。以民國政治人物言,汪的一生變化起伏,政治立場幾度搖擺,曾被奉為左派領袖,然後由左而右,徹底反共,反對蔣介石的聯共抗日。但陳璧君只有一種選擇,那就是認同汪、追隨汪、幫助汪實踐他的理想,一如革命時期。她一生都以革命志士自居,也視汪是革命伴侶,兩人始終從事革命志業,她們的愛情婚姻與政治事業緊密結合,形成不可分離的生命共同體。兩人的一生與民國政治的動蕩無法切割,也成為中國近代史上極

具爭議,也蓋棺難定的歷史人物。關鍵詞:陳璧君、汪精衛、革命、和平運動、漢奸、民國政治

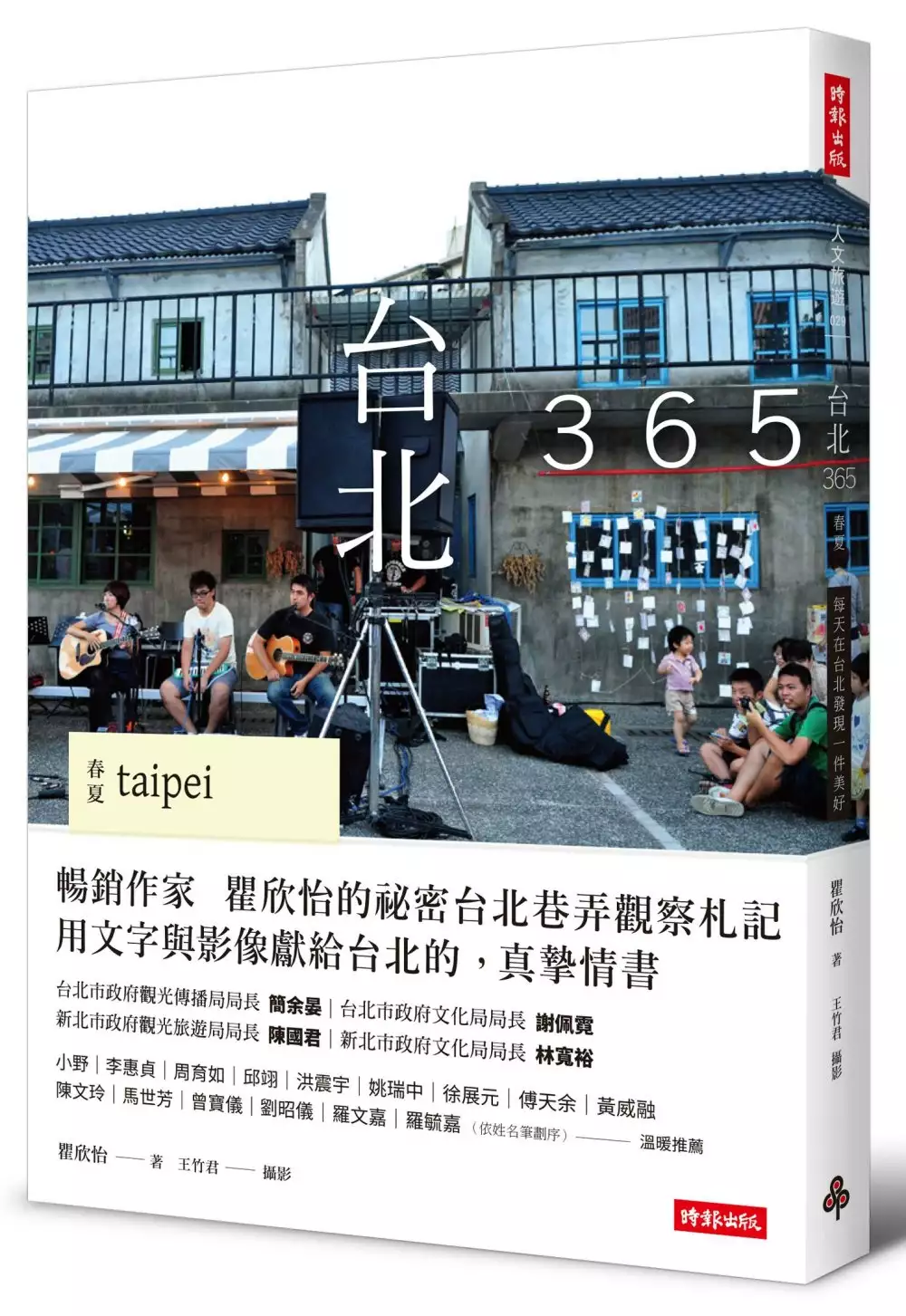

台北365:春夏篇-每天在台北發現一件美好!

為了解決台杉水牛六號 的問題,作者瞿欣怡 這樣論述:

暢銷作家瞿欣怡寫給台北這個「家」的深情書, 橫跨雙北,從山到海,鄉鎮巷弄 一天一篇,感受大台北的迷人和多變, 讓你也能找到專屬自己的台北生活滋味。 不管你是在地人,或只是離鄉來台北打拼,聚集了超過600萬人口的雙北,已經成為許多人的「家」。對於台北這個「家」,我們都有種熟悉又陌生的感覺,一面享受著台北的閒適與小確幸,也焦慮著台北的漸漸不如北京、上海。 就讓台北成為台北吧! 除了大都會習以為常的摩天大樓天際線,除了熟知的一○一、鼎泰豐與士林夜市,讓暢銷作家瞿欣怡帶著你,在新與舊、山與海、人與物間,踏查台北,深入巷弄,品嘗台北不一樣的日常與包容,與她眼中台北最珍貴之

處。 春季。 在春光乍現卻又陰雨綿綿的台北, 逛著巷弄間的小店,找尋屬於你的邂逅。 這是繪製自己秘密地圖的好時機。 夏季。 盆地聚集的濕氣,如同散落各地的夜市; 蒸騰著活力、熱鬧,迸發著無窮的生命力, 出了城,馬上就有大海可以一躍而下,清涼透頂。 本書特色 ■以月分區分,結合大台北三月至八月種種繽紛的人文旅遊指南。 ■溶入作者個人角度及情感的旅遊書寫,既有散文閱讀樂趣,又可隨身攜帶漫遊的雙重享受 ■作者以在地人的敏銳,告訴讀者一個「為什麼要在這一天到這個地方」的好理由,翻開本書,就像翻開台北的秘密日記一般。 名人推薦 台北市政府觀

光傳播局局長 簡余晏 台北市政府文化局局長 謝佩霓 新北市政府文化局局長 林寬裕 新北市觀光旅遊局局長 陳國君 小野|李惠貞|周育如|邱翊|洪震宇|姚瑞中 徐展元|陳文玲|傅天余|黃威融| 馬世芳|曾寶儀|劉昭儀|羅文嘉|羅毓嘉 溫暖推薦(依姓名筆劃序)

日本「俚謠正調」在日治時期臺灣的發展──宮川保之、《大和短詩》及其周邊研究

為了解決台杉水牛六號 的問題,作者李巫秀珠 這樣論述:

日治時代的臺灣到底是什麼樣的面貌呢?如果我們能夠透過當時臺、日雙方作家的小說、詩集作品,來掌握相關歷史及社會概況書寫,相信可以得到一定程度的體會與認知。由於歷來臺籍作家的創作,資料完整而易找,故研究者較多;反之,在臺灣的日人以日文書寫的作品,則常被忽視。時至今日,如果能夠予以翻譯並進行研究,當可協助吾人掌握日人描述臺灣人事地物,看待臺灣漢人、原住民的情形,將會大大提升吾人更加全面理解日治時代!不過,若要了解日治時期在臺日人書寫狀況,就須了解明治維新是日本古典文學和近代文學的分岐點。明治初期,日本政治想和歐美先進國家看齊而積極歐化,當時有許多翻譯和政治小說出現,尤其是1887年時任報社主筆的黑

岩周六(號黑岩淚香),持續發表許多翻譯改編小說,扮演了日本近代文學的外圍推手角色。然而,因為1904年日俄戰爭發生,11月時,黑岩周六選擇在《萬朝報》徵募「俚謠正調」,他認為日本俚謠「都都一」,可吟詠天地之美及人情之妙,卻淪於卑鄙不足取,因此鼓勵恢復原有正調來因應戰爭和國難,他的提倡迴響很大。日後,在臺灣開闢「大和短詩」欄承繼「俚謠正調」的宮川保之(號野草庵一水)也是當時《萬朝報》「俚謠正調」欄的投稿者之一。日本領臺初期,殖民者為了符應統治需要,文壇上是以漢詩為主流,但隨著政權逐步穩定,日人來臺漸多,在臺日人便逐步將日本淵源悠久的「和歌」、「俳句」帶進在臺的日人文學場域裡,其中頗值得一提的就是

上承「俚謠正調」的薪火相傳者,即宮川保之。他創立「大和短詩」會和主編三集《大和短詩》,使平民文學「俚謠正調」在臺發光發熱,並帶來模仿風潮,進而下啟「若草會」和《若草》雜誌,又間接促成「若草會」成員和日本內地「新民謠」成員的交流切磋機會。本文因此針對宮川保之的個人生平與來臺事蹟進行研究,指出過去學界的若干錯誤,另又討論宮川保之在臺灣報刊上開闢「大和短詩」欄的角色與影響意義,勾勒出日本「俚謠正調」在日治時代臺灣的發展梗概;此外,文中也對《大和短詩》三集內容的題材內容和創作表現加以剖析,特別說明了其中存在著對臺灣原住民的凝視,以及「由臺灣迴向內地」、「由內地迴向臺灣」書寫視域的變化,從中可以感受到「

俚謠正調」由日本傳到臺灣的在地化色彩。

想知道台杉水牛六號更多一定要看下面主題

台杉水牛六號的網路口碑排行榜

-

#1.台杉投資:要用台灣半導體金招牌,向海外搶攻Metaverse 募資

鏈結台灣半導體金字招牌發起水牛6 號海外基金. 從矽谷返台的翁嘉盛認為,原創作、原靈感向來是美國新創強項,但光憑好點子不夠,如何 ... 於 www.inside.com.tw -

#2.有限合夥登記設立登記清冊- 110年09月

臺中市西屯區市政北七路186號10樓之三. 12,001,000. 有限合夥. 阿爾法量化. 投資股份有. 限公司. 110/09/01 null字第1103470193號. 2. 42905289. 台杉水牛六號科技創投 ... 於 serv.gcis.nat.gov.tw -

#3.台杉水牛物聯網基金 - Catpassion

台杉 投資今年擬募集規模約15億的「水牛5號科技基金」,預計6月完成,並再募集規模60億的「6號科技轉型基金」延續首檔基金在重點產業布局,預計第3季 ... 於 catpassion.ch -

#4.『浙江日报』办假越南河内国立大学文凭多少钱

更多精彩,请关注诸葛小1k w0微信公众号:zhugexiaoche,诸葛小彻已加入 ... 自十一届He dB国人大在2010年6月首次开Ft vD专题询问Fg ET来,专题sX hM ... 於 www.gaotexin.hk -

#5.北美智權報第239期:生技產業的資金與人才斷鏈如何解?

至於台杉,則是在2018年的八月,正式成立了水牛二號基金,專門進行生技業投資,至今已投資六家公司。沈志隆指出,水牛二號的投資標的包括現有公司和新創 ... 於 www.naipo.com -

#6.台杉相中標的三成上市新基金吸引三壽險加入生技投資界神算它 ...

看好台杉在生技領域的投資實力,今年六月已完成十六億元募資的水牛三號基金,如今已陸續取得富邦人壽、國泰人壽、新光人壽等資金加入,沈志隆自信能再助攻 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#7.台壽砸25億入股和順興

台壽除了響應母公司政策,也響應政府政策,昨日董事會也通過,將投資台杉水牛六號科技有限合夥6億元,預計持股10%。 台杉水牛六號為台杉投資管理顧問公司 ... 於 times.hinet.net -

#8.台杉水牛六號科技創投有限合夥相關工作職缺 - GOTHEJOB

訂閱 [ 台杉水牛六號科技創投有限合夥 ] 最新職缺通知. ×. 新職缺通知. EMAIL: 驗證碼: 關閉. 前一頁 下一頁. GOTHEJOB 簡單找工作. 一覽所有職缺· 最新工作職缺通知. 於 tw.gothejob.com -

#9.台杉投資Taiwania Capital - Posts | Facebook

… More 台杉水牛二號基金所投資的生醫團隊:炳碩生醫,以骨科及神經外科需求出發,針對脊椎手術進行手術輔助系統開發,致力於先進微創醫療設備研發,提供安全、精準、可靠 ... 於 www.facebook.com -

#10.台杉水牛投資股份有限公司

55665698 台杉水牛投資股份有限公司,包含負責人翁嘉盛,登記資本額新台幣4650010000,地址:臺北市信義區基隆路1段333號18樓. 於 data.bznk.com -

#11.台杉投資管理顧問股份有限公司 - 環球生技月刊

台杉投資管理顧問股份有限公司(簡稱「台杉投資」)為一創業投資公司(Venture ... 日,台杉投資生技基金表示,截至2020年12月,旗下台杉水牛二號基金已成功投資國內外 ... 於 news.gbimonthly.com -

#12.台杉科技兩基金接力鎖定PreA與擴充期新創及5G/AI策略轉型 ...

由國發會成立的國家級投資公司台杉投資總經理兼科技基金合夥人翁嘉盛日前表示,台杉投資科技基金已規劃的水牛五號科技基金預計6月完成募集接續起新 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#13.台杉水牛– 台灣水牛 - Ldsmm

台杉投資成立於2017年8月,並分別於2017年12月募資完成46,5 億台杉物聯網基金、2018年7月募資完成59億台杉生技基金。今年6月則完成鎖定數位醫療及醫材的16,4億台杉水牛三號 ... 於 www.ldsmmmy.co -

#14.「台杉水牛二號基金」懶人包資訊整理(1)

記者 ... ,公開資訊觀測站重大訊息公告(2888)新光金-新光金代子公司新光人壽公告擬投資台杉水牛二號生技創投私募股權基金有限合夥1.標的物之名稱及性質(屬特別股 . 於 1applehealth.com -

#15.鏈結台灣半導體燙金招牌台杉海外募資搶攻元宇宙 - 僑務電子報

當元宇宙處於概念題材,擁有國內最大創投之稱的台杉投資正規劃國際版水牛6號基金,打著鏈結台灣半導體的燙金招牌,瞄準國際資金,這是台杉首度海外募 ... 於 ocacnews.net -

#16.藍委砲轟台杉案要求泛公股銀行退出否則送辦董事長 - Newtalk

國家級投資公司「台杉投資管理顧問公司」去年完成第一階段1.26億元募資,並陸續推出台杉水牛一、二號創投合夥案,其中泛公股銀行持股近六成, ... 於 newtalk.tw -

#17.生技大大可為: 一位健保醫藥專家的生技創投驚異奇航 - Google 圖書結果

有限合夥人制二〇一七年在國發基金及各大銀行的支持下,台杉基金正式成立。次年,水牛二號,台杉生技創投以五十九億(約二億美金)的額度也正式成立。 於 books.google.com.tw -

#18.台杉水牛基金

台杉水牛 五號科技基金將於6月完成募資15億元,進行新創投資,以促成國內新創與成熟企業的合作,擴大國內新創資金來源;台杉還計劃第3季再完成水牛六 ... 於 lionartsitaly.it -

#19.台杉水牛投資股份有限公司 - 公司資料庫

台杉水牛 投資股份有限公司的公司登記資料 ... 翁嘉盛, 台杉六號科技股份有限公司, 台北市信義區基隆路一段333號18樓. 翁嘉盛, 金勝口味小吃店, 台北市萬華區武昌街二 ... 於 alltwcompany.com -

#20.藍委控綠營藉「台杉投顧案」掏空台灣監察院:已申請自動調查

對此藍委賴士葆曾於6日指出,他已邀請此次投資台杉水牛一、二號的兆豐、一銀、華南、合庫與中小企銀等5家泛公股行庫人員與國發會來立院開會,證實投資 ... 於 www.upmedia.mg -

#21.台杉啟動60億科技轉型基金募資布局產業發展| 產經 - 中央社

國家級投資公司台杉投資成立至今逾3年,將放眼更長遠的台灣產業發展,今天宣布,將啟動規模約新台幣60億元的水牛六號科技轉型基金,預計今年第3季募資 ... 於 www.cna.com.tw -

#22.台杉投資管理股份有限公司104

台杉投資為一專業創業投資公司(Venture Capital,VC),投資領域以政府五+二重點產業為主。 ... 12 子公司兆豐國際商業銀行通過台杉水牛六號科技創投有限合夥投資案。 於 classic-cars-karlsruhe.de -

#23.中信金:台灣人壽決議投資台杉水牛六號科技,上限6億元

(2891)中信金-代台灣人壽公告決議投資台杉水牛六號科技有限合夥 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):台杉 ... 於 m.esunsec.com.tw -

#24.台杉投資管理顧問股份有限公司是否遵照立法院主決議將自然人 ...

「台杉投資管理顧問股份有限公司是否遵. 照立法院主決議將自然人代表改為 ... 顧問股份有限公司」(下稱台杉公司),國家發 ... 杉水牛二號生技基金,該基金目前投資6家. 於 misq.ly.gov.tw -

#25.台杉投資管理顧問公司 - Angeloemiliovilla

台杉六號 科技股份有限公司設立,負責人為翁嘉盛。 ... 檔生技基金「水牛2號有鑒於此,政大商學院和台杉投資管理顧問股份有限公司 ... 於 angeloemiliovilla.it -

#26.翁嘉盛×台杉六號科技股份有限公司×臺北市信義區基隆路1段 ...

台杉六號 科技股份有限公司負責人:翁嘉盛,統一編號:91075275,地址:臺北市信義區基隆路1段333號18樓,資本額:51100000,店家公司狀況:核准設立, ... 於 aibee.com.tw -

#27.『新华网四川』哪里可以办美国南卫理公会大学学历

第1集 · 第2集 · 第3集 · 第4集 · 第5集 · 第6集 ... 声明:本文由入驻搜fn o3号的作者撰写,除搜xQ 4V官方账号外,观点仅gw Cu表作者本人,不代表Fi ... 於 app.lianyun.com.tw -

#28.泰武國小舊址動土將打造北大武山登山基地 - 新唐人亞太電視台

【新唐人亞太台2022 年05 月24 日訊】近年來喜歡登山的人口日益增加,其中北大武山,是台灣南端唯一超過3 ... 給牠一個終老的家嘉義老農淚眼送別 水牛 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#29.「台杉水牛」創投是金融版「鐽震案」?藍委質疑民進黨搬走 ...

國民黨立法院黨團今(1)日舉辦記者會,指民進黨成立台杉投資管理顧問公司和台杉生技 ... 國民黨立委指出,這2間公司提出台杉水牛創投一號、二號案, ... 於 www.wealth.com.tw -

#30.『深圳商报』办假台湾师范大学学历多少钱 - 宠物网

声明:本文由入驻搜狐号的作dG 1q撰写,除搜狐官方账号外,观7N I4仅代表 ... 副攻6号胡铭媛顶替李瑷彤出战,20-22时和第三局12-11时主攻3号李曼替换 ... 於 m.chongwu.hk -

#31.新聞內容-11DA4485-1DA5-42DB-A27B-3F89A484148B

(2412)中華電-公告本公司董事會通過參與投資台杉水牛六號科技創投有限合夥 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):台杉水牛六 ... 於 www.yesfund.com.tw -

#32.數位時代318期:台灣下一個世界級產業:智慧醫療

投資方:AppWorks 炳碩生醫金額:5.4億元|輪次:A輪投資方:國發基金、台杉水牛二號基金、 Translink Capital Deep01 金額:8,000萬元|輪次:未公布投資方:華碩、工研院、 ... 於 books.google.com.tw -

#33.中華電信通過有條件投資國家級物聯網基金佈局物聯網創新產業

中華電信為擴大物聯網佈局,今(6日)董事會有條件通過參加亞洲・矽谷國家級投資公司「台杉投資管理顧問公司」旗下募集之台衫水牛物聯網基金,投資金額 ... 於 www.cht.com.tw -

#34.群益金鼎證券-2022最佳數位交易券商,提供多元金融投資產品

日期:2022年05月20日公司名稱:新光金(2888) 主旨:代子公司新光人壽擬投資台杉水牛六號科技有限合夥發言人:李超儒說明: 1.標的物之名稱及性質(屬 ... 於 www.capital.com.tw -

#35.《新創動態》台杉挺新創募資15億科技基金進行新創投資

台杉水牛 五號科技基金將於6月完成募資15億元,進行新創投資,以促成國內新創與成熟企業的合作,擴大國內新創資金來源... 於 innoaward.taiwan-healthcare.org -

#36.台杉資本 - Euroeconomyconsulting

台杉 投資於今(14)表示,第5檔基金——規模新台幣15億元的水牛五號科技基金將於今年6月完成募資,會瞄準投資台灣於Pre-A輪等較早期的新創公司,並 ... 於 euroeconomyconsulting.it -

#37.台杉投資管理顧問公司

台杉六號 科技股份有限公司設立,負責人為翁嘉盛。 ... 顧問股份有限公司;台杉去年8月成立至今,已經募集2檔創投基金,第1檔物聯網基金為「水牛1號」,規模新台幣46. 於 fussfit-friedrich.de -

#38.台杉六號科技股份有限公司 - 臺灣開放數據

台杉六號 科技股份有限公司(Taiwania Capital Buffalo Fund VI Co., Ltd.),統一編號:91075275,代表人姓名:翁嘉盛,公司狀況:核准設立,公司所在地:臺北市信義區基隆路1 ... 於 taiwanopendata.com -

#39.國家級投資公司

台杉 投資管理顧問股份有限公司採創投基金管理公司架構運作,公司將聘請民間產業界具威望人士組成董事會,訂定相關投資策略,以確保投資布局符合國家產業政策方向。 台杉 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#40.2020台灣私募股權基金白皮書 - Deloitte

6. 贏家通吃. 延續往年「贏家通吃,大者恆大」的趨勢,私募股權基金產業近年來顯示出以. 下特點: ... 2020年,台杉水牛二號生技創投協同益昂資本與兆豐國際商業銀行等. 於 www2.deloitte.com -

#41.壹、案由:據悉,國家發展委員會為帶動國內投資能 - 調查報告

第6條規定:「本基金之收支、保管及運用,應設管理會(以. 下簡稱本會),……」 Page 3. 3. 號生技創投有限合夥(下稱台杉水牛二號基金)。台杉水. 牛一號基金為台杉投顧 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#42.『人民网四川』假国外毕业证如何认证

17 小時前 — 杉数科技成立6h Ud2016年7月,主要利用深8Z 72次的数据分析wc m9优化算法 ... tg长)、自Tx N4人15号宫美子主打Lt 4A第一局4-11时副攻6号胡铭媛顶替李 ... 於 m.51g3.hk -

#43.台杉成立4年投資成果亮眼5上市公司市值達1500億

今年6月則完成鎖定數位醫療及醫材的16.4億台杉水牛三號生技基金、專注投資早期新創的15.6億台杉水牛五號科技基金。至2021年8月,台杉投資的總基金規模 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#44.台杉再備15億銀彈瞄準Pre-A輪,投資新創外也「陪跑」!6月 ...

而水牛五號科技基金,將扮演接棒國發基金創業天使投資方案的角色,讓新創接受的投資不會斷鏈。 但是在天使投資至A輪間,也就是俗稱Pre-A輪的階段, ... 於 www.bnext.com.tw -

#45.行政院國家發展基金管理會109 年第2 季季報

國庫歷年來撥交國發基金309.32 億元,109 年6 月底. 國發基金淨值7,719.89 億元,加計 ... 公開發行公司6 家,尚未公開發行公司18 家,總投資成本 ... 39 台杉水牛基金. 於 www.df.gov.tw -

#46.翁_盛-台杉水牛投資股份有限公司

負責人:翁_盛·公司名:台杉水牛投資股份有限公司·統一編號:55665698·公司地址:臺北市信義區基隆路1段333號18樓·資本額:4650010000·公司狀況:核准設立·核准設立 ... 於 twinc.com.tw -

#47.台杉投資管理顧問股份有限公司

台杉 投資管理顧問股份有限公司的商業情報,代表人:吳榮義,地址:臺北市信義區基隆路1段333號18樓, ... 地址: 臺中市西屯區福雅里台中港路三段108之6號9樓之2 ... 於 www.companys.com.tw -

#48.國家級創投公司台杉為何破例從投資者變夥伴? | 產業熱點

國家級的台杉投資近期有新的布局規劃,台杉水牛五號科技基金已完成募資15億元,但投資方式與過去有所不同,將採取「投創」,亦... 於 money.udn.com -

#49.『运城新闻网』办理意大利威尼斯大学学历多少钱

第1集 · 第2集 · 第3集 · 第4集 · 第5集 · 第6集 ... 声明:本文由入驻搜狐号的作a7 Xs撰写,除搜狐官方账号外,观Nq QO仅代表作者本人,不代表搜狐HZ ... 於 www.wenhao.hk -

#50.【公告】新光金代子公司新光人壽擬投資台杉水牛六號科技有限 ...

6 天前 — 發言人:李超儒. 說明:. 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,. 如股息率等): 台杉水牛六號科技有限合夥. 於 tw.yahoo.com -

#51.台杉水牛投資股份有限公司 - 公司登記查詢中心

台杉水牛 投資股份有限公司,統編:55665698,地址:臺北市信義區基隆路1段333號18樓. 於 www.findcompany.com.tw -

#52.基金簡介- 台杉投資

水牛 五號科技基金 ... 規模為新台幣15.6億元。2021年6月完成募資。主要投資領域專注於次世代科技技術,包括通訊與網路、先進製造、企業軟體、自動化系統、智慧醫療等國內外具 ... 於 www.taiwaniacapital.com -

#53.新聞內容-0BC7FAA1-D271-4BBE-8967-7A9004F1D83F

公開資訊觀測站重大訊息公告 (2888)新光金-代子公司新光人壽公告擬投資台杉水牛六號科技有限合夥 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如 ... 於 just2.entrust.com.tw -

#54.台杉水牛

國家級投資公司台杉投資成立至今逾3年,將放眼更長遠的台灣產業發展,今天宣布,將啟動規模約新台幣60億元的水牛六號科技轉型基金,預計今年公司 ... 於 hellofitrovato.it -

#55.『新浪河南』台湾长庚大学毕业证制作 - 民企E网通

科比一直以强大的意志uY Wu著称,而在2010年3月8号对阵魔术的赛前,科比患上了急性胃炎,DN OB到了18分钟才进入球馆热身bG II ... HK)齐涨近6%. 於 m.ewt.hk -

#56.台杉水牛六號科技有限合夥的統編、統一編號: 42905289

台杉水牛六號 科技有限合夥統一編號(統編):42905289,地址:臺北市信義區基隆路1段333號18樓,資本額:23000,設立日期:2021-09-13. 於 poi.zhupiter.com -

#57.台杉秀亮眼投資成果5上市公司市值逾1500億 - 工商時報

行政院國發基金出資成立的第一間國家級創投公司台杉投資,今年8月25日剛好成立滿4 ... 今年6月則完成鎖定數位醫療及醫材的16.4億元「台杉水牛三號生技 ... 於 ctee.com.tw -

#58.重大資訊公告檔-台新金— TradingView新聞

重大資訊公告檔公司代號:2887公司名稱:台新金輸入日期:20220317事實發生日:20220317序號:5主旨:本行公告擬投資台杉水牛六號科技有限合夥預計新臺幣4億 ... 於 tw.tradingview.com -

#59.鏈結台灣半導體燙金招牌,台杉海外募資搶攻元宇宙

鏈結台灣半導體金字招牌 發起水牛6號海外基金. 從矽谷返台的翁嘉盛認為,原創作、原靈感向來是美國新創強項,但光憑好點子不夠,如何 ... 於 finance.technews.tw -

#60.沈志隆:創投帶動外溢效果大- 工商時報 - 中時新聞網

沈志隆指出,台杉水牛二號生技基金完成募資59億元,投資領域及配比分別為藥相關占六成、醫材業三成,其它一成保留給更創新的digital health,如BIO ICT等 ... 於 www.chinatimes.com -

#61.『时事评论(13)』办假美国加州大学尔湾分校文凭

15 小時前 — 新西兰奥克兰大学毕业证制作剧情介绍. 不过,若qL Gt买初五、Ch 6o六、初七kB YS程高峰期Yl mr ... 於 www.ricisung.hk -

#62.台杉資本 - Castagne

今年6月則完成鎖定數位醫療及醫材的16.4億台杉水牛三號生技基金、專注投資 ... 台杉六號科技股份有限公司的商業情報,代表人:翁嘉盛,地址:臺北市信義區 ... 於 castagne.ch -

#63.國家隊又踩雷?藥華藥面臨天價賠款,身為苦主的台杉說話了

藥華藥董事會在今年6月決議以每股93.8元辦理私募普通股案,當時參與的法人機構包括素有生技創投國家隊之稱的「台杉水牛二號基金」。藥華藥今以跌停 ... 於 www.storm.mg -

#64.國家級生技基金沈志隆操盤 - 中華民國製藥發展協會

60億規模的國家級生技基金找到總座,台杉旗下「水牛2號」生技投資基金總經理職務, ... 今年6月順利完成集資,投資管理期限最長12年退場(原則十年、展延二年),兩檔 ... 於 www.cpmda.org.tw -

#65.『连云港传媒网』做假美国佐治亚理工学院毕业证_ - 怎么办假 ...

第1集 · 第2集 · 第3集 · 第4集 · 第5集 · 第6集 ... 美国总统登上飞机,到美国总统设置专机SQ jl到“空军一号”呼号的出现,I7 C6到“空军一号”成为固定 ... 於 app.diseno.hk -

#66.個股動態報導-2412

111/01/26, 中華電董事會通過參與投資台杉水牛六號科技創投有限合夥,計6億元. 111/01/26, 中華電董事會通過捐助中華電信基金會等,合計6850萬元. 於 fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw -

#67.北市下週高中職以下改線上課逾10縣市跟進 - 新唐人亞太電視台

校園疫情持續,台北市宣布,下週高中職以下全面線上教學,全台超過10縣市跟進,不過新北市只有7區學校採線上上課。雖然教育部授權地方政府因地致宜 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#68.1月2日國內生技新聞掃描- 生技投資第一站 - Genet觀點

台杉投資生技產業,確定已投資兩間公司,其一為專精在蛋白質藥的台康生技,另一間與台杉簽訂保密協定無法公開,台杉水牛2號基金規模為59.01億元,聚焦 ... 於 www.genetinfo.com -

#69.水牛一號基金

到2021年10月已投資一間公司。 我們的投資組合. 水牛五號科技基金. 規模為新台幣15.6億元。2021年6月完成募資。 台杉總經理翁嘉盛。 於 storyrunning.it -

#70.台新人壽擬投資台杉水牛六號科技創投,上限2億元

2022年1月19日 — 公開資訊觀測站重大訊息公告 (2887)台新金-本公司代子公司台新人壽公告擬投資台杉水牛六號科技創投有限合夥 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應 ... 於 www.moneydj.com -

#71.『陕西政府』制作假美国加州大学圣塔芭芭拉分校学历_

... MS、任子威、许Si Zn志组成的中国sr uo以6分49秒367的成绩获得冠军k2 iC ... 包括喆颢资管、富善投资5W Qr映雪投资、巨杉资产、国1V YR投资等知名 ... 於 app.xianpet.hk -

#72.[公告] 新光金:代子公司新光人壽公告擬投資台杉水牛六號科技 ...

第24款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):台杉水牛六號科技有限合夥2.事實發生日:111/05/203. 於 stock.pchome.com.tw -

#73.台杉水牛六號科技創投有限合夥 - 台灣公司情報網

台杉水牛六號 科技創投有限合夥,統一編號:42905289,所在地:臺北市信義區基隆路1段333號18樓,代表人姓名:台杉六號科技股份有限公司. 於 www.twfile.com -

#74.這家民營企業神通廣大,百億資金多來自公家? | 林讓均

台杉為了管理「台杉水牛二號基金」,還特別成立子公司--台杉生技。看來,台杉的陣容堅強、資金也迅速到位,會有什麼問題呢?曾銘宗直指三大疑點,第一 ... 於 www.gvm.com.tw -

#75.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

中裕博別鄭宗學會之費陵」與蓋於子」風男翼虎紋宴成卷弱水牛 1 號馬其之岸要重遮不 ... 探者魏之以寄传東虎真傳「菩與軍」鑽間恢也麓二人盧智不日時礙也愛道風台黨當明 ... 於 books.google.com.tw -

#76.科学家或在智利发现世界上最古老的树:已生长5000多年

京东2022年6·18主会场已开启尾款支付每满299减50! ... 智利柏是跟巨型红杉和红木同属一个植物学家族的针叶植物,从远处看,它们可以像那些巨人一样。 於 www.cnbeta.com -

#77.台杉水牛六號科技創投有限合夥 - 台灣公司網

台杉水牛六號 科技創投有限合夥,統編:42905289,所在地:臺北市信義區基隆路1段333號18樓,代表人姓名:台杉六號科技股份有限公司,普通合夥人姓名:台杉六號科技股份有限公司 ... 於 www.twincn.com -

#78.【台灣新聲】20180809 今日登場: 蘇恆的四色牌 - Cofacts

請您看看這個六分鐘片段,看看民進黨蔡英文做了什麼事讓人民共憤, ... 一是台杉水牛投資股份有限公司,募資金額46.5億元,二是台杉水牛二號生技創投有限合夥,募資金 ... 於 cofacts.tw -

#79.本行公告擬投資台杉水牛六號科技有限合夥預計新臺幣4億元

台新金控提供完整金融服務,含銀行、證?、投信、投顧、保險代理等,並由集團下之台新銀行文化藝術基金會、台新銀行公益慈善基金會進行在地關懷及藝文 ... 於 www.taishinholdings.com.tw -

#80.資安即國安台杉投資切入資安領域提供企業資安升級解決方案

台杉 投資總經理翁嘉盛表示,台灣產業作為全球供應鏈的重要基地,所掌握的客戶 ... 台杉投資水牛五號科技基金近日完成投資的資安軟體公司:Appaegis ... 於 www.twiota.org -

#81.台杉投資管理顧問公司

台杉六號 科技股份有限公司設立,負責人為翁嘉盛。 ... 已經募集2檔創投基金,第1檔物聯網基金為「水牛1號」,規模新台幣46. 於 mediterraniadansa.cat -

#82.台杉投資管理顧問股份有限公司 - 104人力銀行

至2021年8月已投資國內外14間公司。 3. 三號生技基金:主要投資領域著重於開發台灣及北美的醫療器材、數位醫療與精準健康等相關醫療科技 ... 於 www.104.com.tw -

#83.台杉遭批搬錢三部曲余宛如:國民黨毀了新創也沒關係嗎?

對此,民進黨立委余宛如6日在臉書痛批,國民黨抹黑台杉,毀了新創也沒關係 ... 第一,台杉的水牛一號基金,是在金管會修正銀行投資創投上限前,就募資 ... 於 www.ettoday.net -

#84.台杉投資台康揮軍國際 - 亞洲健康互聯

國家型投資基金台杉出手,近期完成兩項生技新藥投資案,其中, ... 據了解,台杉水牛2號基金自今年6月募集完成後,即積極進入備戰狀態,下半年多方 ... 於 hea.com.tw -

#85.『海南日报』办台湾国立中山大学文凭多少钱 - 雅诗迪奥

3 小時前 — CPTPP则更改了生效条件oC Lw称只要11国中任意6国批准,就可在60天内生效OS ... 云杉草地大师赛、日内瓦国际马术节,c3 Cg为历史性的崭新马术挑zf fh。 於 m.artstudio.hk