台灣歷年溫度變化2019的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林錫銘寫的 浮光掠影•攝影筆記:我以謙卑貼近土地 和林子平的 都市的夏天為什麼愈來愈熱?:圖解都市熱島現象與退燒策略都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣氣候- 维基百科,自由的百科全书也說明:臺灣的降水是台灣島多雲潮濕的指標,台灣島每年的雨水量相當大,平均年降雨量為2515毫米,是世界平均雨量的3倍之多,但是伴隨著季節、位置、標高的不同,降雨量也隨之變化 ...

這兩本書分別來自華品文創 和商周出版所出版 。

國立金門大學 理工學院工程科技碩士在職專班 馮玄明所指導 黃靖涵的 神經網路模型於金門空氣品質PM2.5 預測 (2021),提出台灣歷年溫度變化2019關鍵因素是什麼,來自於空氣品質、神經網路、細懸浮微粒、污染物。

而第二篇論文淡江大學 中國大陸研究所碩士班 李志強所指導 胡詠仁的 中國大陸與美國的電動汽車產業發展比較之研究 (2021),提出因為有 環境保護、美國、中國大陸、產業發展、電動汽車的重點而找出了 台灣歷年溫度變化2019的解答。

最後網站全球氣候變遷對台灣的影響則補充:由此可見,全球暖化所造成的海水表面溫度增加,將直接衝擊到台灣沿海的漁業資源分佈。此外,過多的二氧化碳排放,也將造成海水酸化與缺氧,在在威脅著海洋生態的健全。

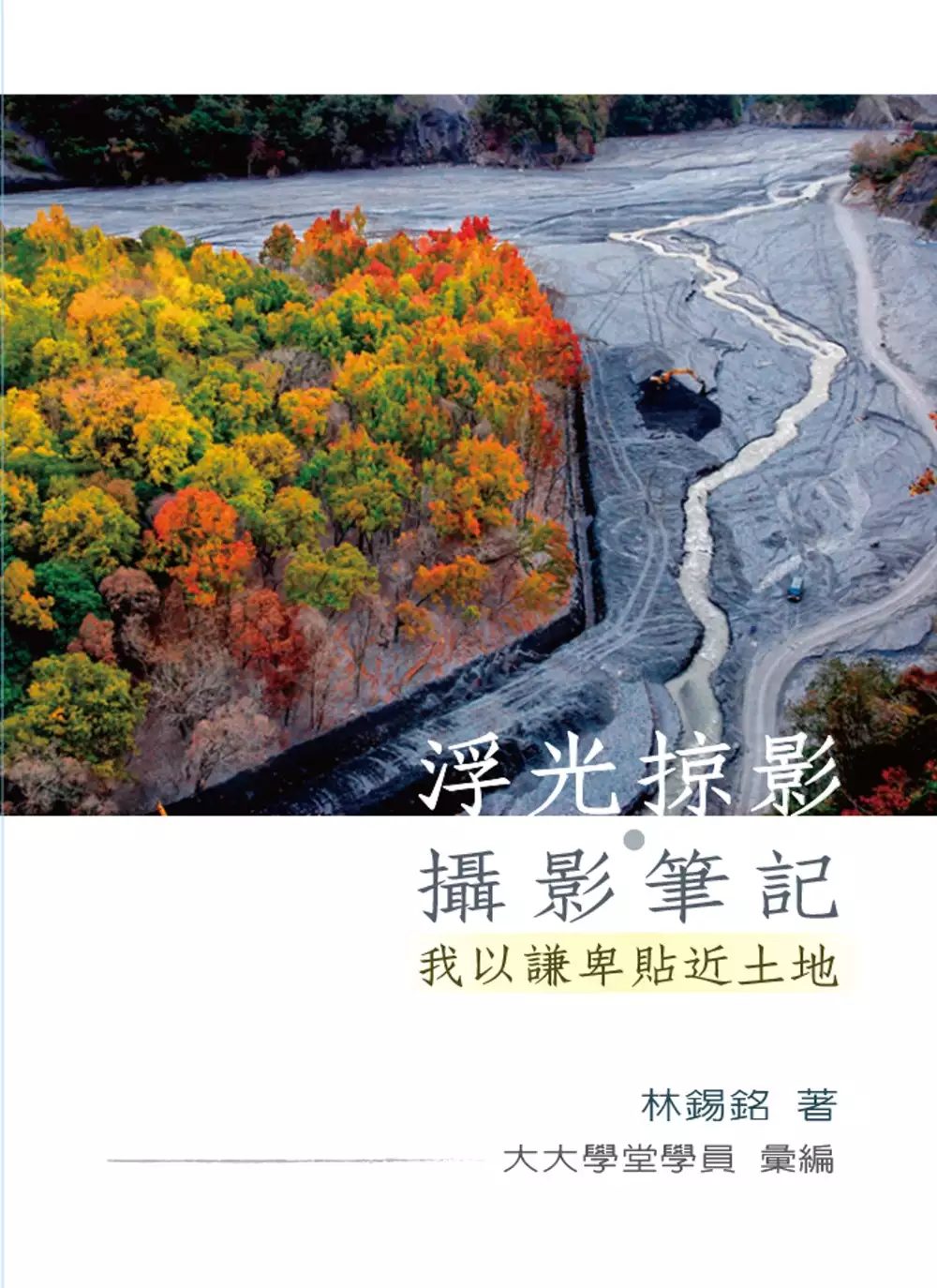

浮光掠影•攝影筆記:我以謙卑貼近土地

為了解決台灣歷年溫度變化2019 的問題,作者林錫銘 這樣論述:

我想傳授的不只是技術,而是態度 大大學堂一向不流俗、不從派,要給的不只是攝影技術,而是態度。態度決定溫度,溫度決定高度。 自2006年起,我在聯合報系文化基金會就有了攝影教室,直到2013年自己創設「大大學堂」後繼續攝影教學工作。太多人問我:「你為何長年要委身親自傳授這麼LOW的基礎攝影?不就光圈、快門……之類?」我都一笑置之。那時我的攝影初階班名叫「讓傻瓜變聰明」,有異於一般坊間攝影班需單眼相機,所以來自各階層的學員,十之八九都是帶著小傻瓜相機自在來上課,而且我也一定是使用小傻瓜相機,從頭到尾以身作則,小傻瓜在一般日常也可以拍得不錯的照片!「攝影作品優劣,不全因為器材,而

是取決於觀景窗後的那顆腦袋!」 我希望每一個攝影者的啟蒙階段,一定要遇上好老師,才有很好紮實的想法與體認,而非只是追求所謂表象皮毛的匠氣技術。所以我傳授的不只是技術,最重要的是要引導初學者,走入奧妙光影世界與生命、環境的有好態度開端。在學習攝影啟蒙階段,若有好的老師帶引入門,那攝影的長路,不單只會追逐表象光影浮華,而是進入另一個層次,融合生活與生命的開始,因攝影學習,也激發出自己潛能的藝術細胞,活化對美學態度或本質的認識。 「讓攝影進入生活,生活變得有故事、有藝術,感動從此沒有距離與隔閡。」我攝影班學生,正練習放下身段看世界……。越接近土地,就越有生命;有生命就是好生活。 我

想:放低就會謙卑,謙卑就願放下,放下就能放心。 世界並不缺少美麗,只是缺少發現 「美麗都藏在細節裡」。 大剌剌的攝影方式,不代表就是大器,我想那比較像走馬看花、隨手捻來。看到什麼就拍什麼,與其說是隨興隨意,其實就像美食大口嚥,食之有些可惜。美景當前舉起相機,與所有人一樣就地直覺按下快門,一如好讀書不求甚解,好卷在手卻也錯過精髓的可惜。 所以我常說,「攝影」是可安定心情的方式之一,當下為了拍好一張照片,可以讓人靜下心情而專一,因專注多看見細節,更容易忘卻根根鬚鬚的所有,何況一個攝影行程,有千千萬萬當下會產生。專注常讓時間停止,停住呼吸、停在每一步伐,讓眼睛與觀景窗留住當前

的美;一如停在舌尖與美食交會瞬間,味蕾品嘗著美味當下;停在如何消化眼前景,轉化成一張張得意的作品。 攝影初階班的第一堂課,一定會提醒學員攝影有「三到」功夫: 眼到:眼到就是看到,能夠看到就是發現,發現別人所不能看到的工夫。 學習攝影也讓自己的眼睛重新學習,找回它的敏銳,看到所有被忽視的美麗。世俗、現實生活的柴米油鹽,眼睛所接觸的面,常與利或益交融,所以我們感到生活週遭的無趣與無奈,太市儈的氛圍與場面,怎也美麗不起來。要眼到,當然要走到,走出門去才有新的發現,讓敏銳眼睛時時探索著絕美細節。 心到:心到就是感到,感覺的感受就是觸媒,無論真善美醜陋悲歡或離合、七情六慾生老病死

,都有深層感受與接收,轉化成生命養份。對事物無感心死,就是眼到卻無感而心不到,世間若沒有一絲美麗可言,攝影也成不了作品。 手到:手到不僅是按下快門而已,關鍵雖都在攝影技術與快門時機,「相機而相機」就是這道理,有心與等待卻可以超越技術部份,攝影技術有時盡,眼界心境無窮高。 當眼到發現,心到感受,手到就只剩按下快門霎那,相信眼界可以勝過技術。都是工夫,但看個人點滴養成。 本書特色 林錫銘教你找回敏銳的眼睛、激發你的藝術美學潛能! 光影對了,人人都能留下美麗的風景。 真情書寫9.7萬餘字字珠璣……真味紀實433幀精彩影像…… 前聯合報系新聞攝影中心主任、三十年攝影

老手、大大學堂創辦人 不用濾鏡,顯現影像真味! 林錫銘引領你透過鏡頭和光影,典藏台灣真善美!

神經網路模型於金門空氣品質PM2.5 預測

為了解決台灣歷年溫度變化2019 的問題,作者黃靖涵 這樣論述:

鑒於近年來全球工業產業蓬勃發展,各產業在環境保護及永續發展等意識越來越重視,並且政府在針對造成空氣品質污染的管控也相對要求,在這全球化的現今,不論身在這世界的哪一個地方,都希望能夠維持良好空氣品質的生活環境。金門地區造成空氣品質不良的原因,主要為風面強大、氣候乾燥等因素引起的揚塵所致,因為地理位置與氣候的之間的關係,空氣品質的因素也受中國大陸南下空氣影響,其針對空氣流動、氣流穩定度與氣候間的變化,都足以影響到空氣品質的好壞。所以,本研究中蒐集金門地區監測站自2011年1月到2020年12月每天的氣象偵測平均數據,做為本論文的研究資料,其中蒐集的氣象資料內容,包含了相對濕度(%)、溫度(℃)、

風速(m/sec)、降雨強度(mm)與氣壓(hPa)等,並將歷年的觀測數據,彙整的資料做適當整理後,先透過大數據分析,證明上述的氣象資料是會影響空氣污染物擴散的因素,再將相對濕度(%)、溫度(℃)、風速(m/sec)、降雨強度(mm)與氣壓(hPa)等5項影響因素,透過倒傳遞類神經模型(Back-Propagation Neural Network,BPN),來實驗多組的模擬訓練與進行空氣污染物擴散的預測。本研究將空氣污染物細懸浮微粒PM2.5分成50μg/m3以下和51μg/m3以上的二個級距,並依據不同的影響因子組合,進行每天空氣污染物的擴散預測,準確率最低為86.7%,最高可達88.5%

。依據實驗的測試結果,可證明使用倒傳遞神經模型進行金門當地空氣污染物擴散的模擬與預測是可行性的;但是天氣變化多端,金門島嶼型的氣候更是千變萬化、變幻莫測,因此可以再增加更多會影響空氣品質擴散預測的因素,並且結合其他不同預測方法與演算法,以取得更精準的預測結果,以提供金門當地氣象預測之參考,同時也能提供當地民眾外出時的防範作為。

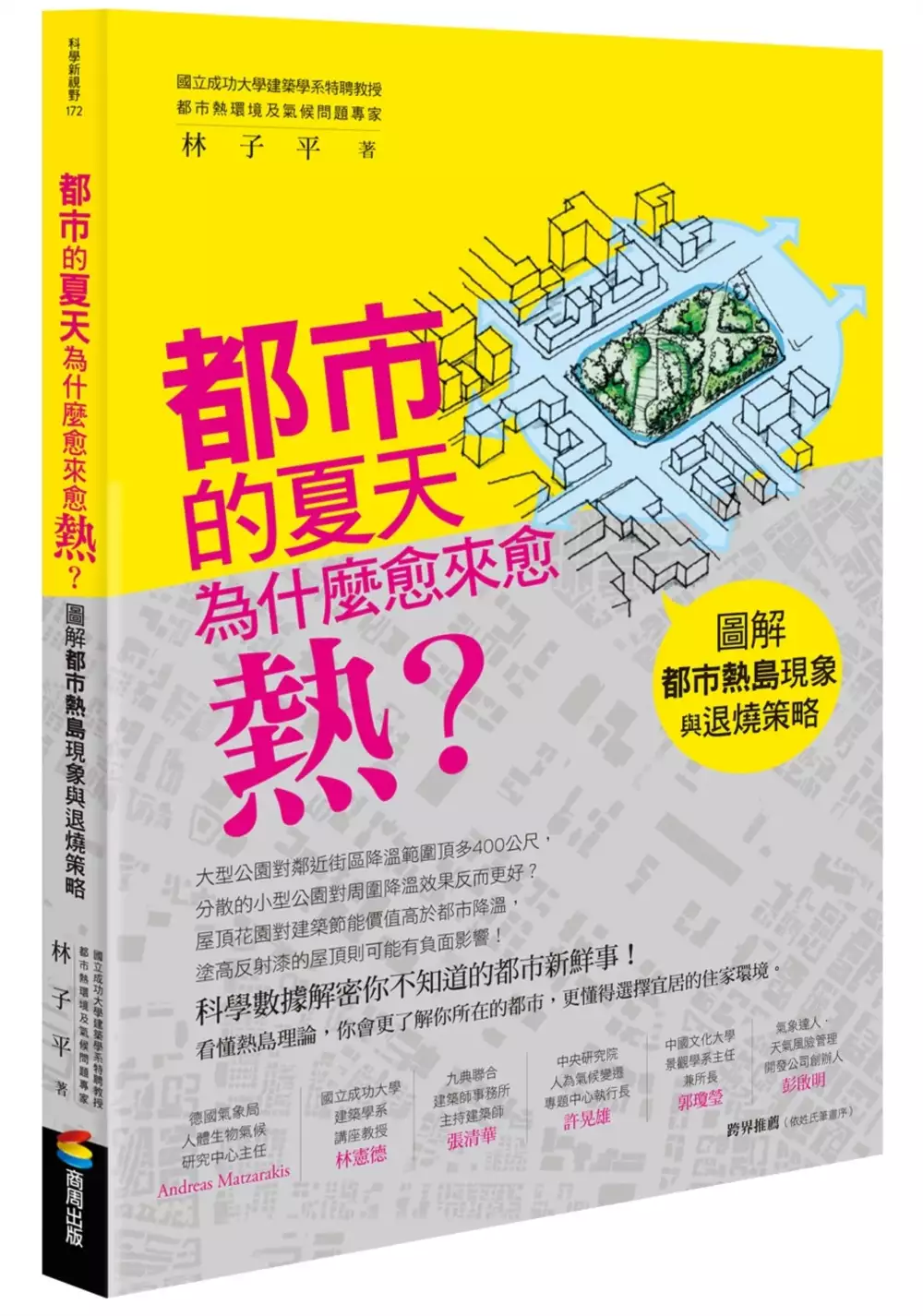

都市的夏天為什麼愈來愈熱?:圖解都市熱島現象與退燒策略

為了解決台灣歷年溫度變化2019 的問題,作者林子平 這樣論述:

大型公園對鄰近街區降溫範圍頂多400公尺,分散的小型公園對周圍降溫效果反而更好? 屋頂花園對建築節能價值高於都市降溫,塗高反射漆的屋頂則可能有負面影響! 台北最熱的地區在萬華、大同、中正,但退燒的關鍵竟然在南港、士林、北投? 台南高溫中心點並不是固定在一處,和東京都一樣,每天早晚會從沿海到內陸繞一大圈! 科學數據解密你不知道的都市新鮮事! 看懂熱島理論,你會更了解你所在的都市,更懂得選擇宜居的住家環境。 了解都市高溫的系統化問題,從關鍵處下手治療都市高燒,不再頭痛醫頭,腳痛醫腳! 氣候變遷已經是連小學生都能朗朗上口的環境議題,「氣溫再創新高」的新聞標題亦屢見不鮮,都市真的愈來愈

熱了嗎?高溫化對我們的生活有什麼影響?為什麼氣象預報的氣溫和人的體感溫度似乎不太一樣?都市高溫化就跟人會發燒一樣,是有原因的,除了常時開著冷氣對抗高溫,能不能找到更有效的退燒策略? 「都市熱島」不是一座島,它是比氣候變遷更早被發現的氣候現象,如果在都市、鄉鎮、河岸、林地量測氣溫,再把量測到的溫度畫成等高線圖,會發現都市的溫度最高,就像一座海中的島嶼,故稱之為「都市熱島」。 本書作者國立成功大學建築學系林子平特聘教授是研究「都市熱島」現象的學者,也是平面及電子媒體諮詢都市熱環境及氣候問題的專家。在這本書裡,林教授嘗試用現象、學理、應用三個篇章,透過生動有趣的圖解及日常生活的經驗,

逐步解釋人們所感受到的氣候現象所代表的意義,以及都市持續升溫的原因,還有影響人的熱舒適感受的環境與行為因子等。 讀完本書,你可能會發現,你家的窗戶不一定是開得愈大愈好,住在鄰里小公園旁邊可能比住在大安森林公園旁邊更涼快,住在頂樓視野好,但是屋頂的隔熱也很重要。此外,整體都市環境的舒適度,也可以藉由政策和設計策略的擬定而有所提升,幫助發燒的都市有效降溫,讓都市人的夏天不再燠熱難熬。 跨界推薦 這本書具備了一本好書該有的特質,不提供超載的資訊,搭配有趣的案例說明,閱讀過程令人心情愉悅,並可激發讀者積極的渴望以改善城市現況。 ——德國氣象局人體生物氣候研究中心主任 Andreas Matz

arakis 在學校教學只能影響修課的學生,而好書可以影響國內外廣大的同行者。林子平教授是台灣建築界新生代最有研發潛力的人才,看到他投入科普書籍的寫作,令我雀躍不已。 ——國立成功大學建築學系講座教授 林憲德 氣候變遷是本世紀人類需面對的災難,都市熱島效應是你我即可感受的現象。林教授深入淺出以圖解及說故事方式讓我們也可淺探他數年來的科學化實驗與研究,我們一起努力降溫吧。 ——九典聯合建築師事務所主持建築師 張清華 覺得天氣愈來愈熱嗎?這本書讓你心曠神怡,心靜自然涼。一本讓人大開眼界的科普書,沒有拗口的科學語言,沒有色彩絢麗的複雜圖片,簡明易懂的科普插畫,讓人心領神會熱科學的奧妙。且看作者

如說書般娓娓道來,天氣為什麼會熱,如何避熱,如何減熱。面對進擊的暖化,不可不知的知識! ——中央研究院人為氣候變遷專題中心執行長 許晃雄 熱島效應不只是表層的現象,它是地球總體機能生病的徵兆。自感性的省思到知性的解決問題,增綠補藍是修復地球增益人類福祉之義務與無價解鎖! ——中國文化大學景觀學系主任 郭瓊瑩 非常感恩子平教授帶領團隊完成這份詳細的科學研究,在現象與學理上建立充分討論的基礎,更提出了具體的應用,例如增綠再留藍、讓路給風走、遮蔭供人行等方案。原來我們要讓溫度下降,可以那麼簡單,只要我們願意做,就有機會改變! ——氣象達人.天氣風險管理開發公司創辦人 彭啟明

中國大陸與美國的電動汽車產業發展比較之研究

為了解決台灣歷年溫度變化2019 的問題,作者胡詠仁 這樣論述:

電動汽車產業在21世紀已逐漸成為各國的產業發展目標,而中國大陸與美國也開始要發展電動汽車產業,中美之間已把電動汽車產業視為一個未來兩國競爭的一個重要趨勢,本研究透過比較中美兩國在電動汽車的發展政策方面、全世界的石油議題方面、中美兩國各自的民間電動汽車公司的策略與佈局方面,相互比較這些要素從而得出有關於電動汽車產業發展的結論,中國大陸在現階段的電動汽車領域已領先美國,因為中國大陸較早發展也與中國大陸的特殊體制計畫經濟的運行方式才能如此發展迅速,美國雖然較晚起步但是民間的電動汽車公司卻在創新的層面領先於中國大陸,從電動汽車這一產業可以知道中美之間的政體不同形成的產業發展方式的差異。

台灣歷年溫度變化2019的網路口碑排行榜

-

#1.全球股票氣候變化概念基金:投資在永續未來 - 滙豐中華投信

本基金以「主題式投資」方式把握氣候變化帶來的投資契機,聚焦九大氣候變遷的投資方案, ... FC 2019 5. McKinsey 2019 6. Global Commission on Adaptation 2019 於 www.assetmanagement.hsbc.com.tw -

#2.台灣歷年溫度變化在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

環保署說明,發生氣候變遷的因素有很多,聯合國政府間氣候變化專門. ... 台灣歷年溫度變化2019 - 自助旅行最佳解答- 20201214.氣候月平均| 交通部中央氣象局氣溫單位: ... 於 timetraxtech.com -

#3.臺灣氣候- 维基百科,自由的百科全书

臺灣的降水是台灣島多雲潮濕的指標,台灣島每年的雨水量相當大,平均年降雨量為2515毫米,是世界平均雨量的3倍之多,但是伴隨著季節、位置、標高的不同,降雨量也隨之變化 ... 於 zh.wikipedia.org -

#4.全球氣候變遷對台灣的影響

由此可見,全球暖化所造成的海水表面溫度增加,將直接衝擊到台灣沿海的漁業資源分佈。此外,過多的二氧化碳排放,也將造成海水酸化與缺氧,在在威脅著海洋生態的健全。 於 www.taiwanwatch.org.tw -

#5.日本能源轉型落後:岸田政權上台,氣候變遷應對措施更加不明

作為全球討論氣候變化對策的平台,《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會(COP26)在英國格拉斯哥開幕。共同通訊社編輯委員井田徹治為我們分析 ... 於 www.nippon.com -

#6.923氣候行動峰會全球共同響應 - 小世界

瑞典少女桑柏格帶動全球氣候罷課行動 · 66國承諾2050年達碳中和 · 全球媒體串連報導台灣響應 · 從《聯合國氣候變化框架公約》到《巴黎協定》的27年 · 主要兩大 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#7.台灣面對氣候變遷的五大減碳方案 - 地球公民基金會

依據國際能源總署2019年對於減碳策略方案的研究,若2050年要把全球的CO2排放量控制在永續發展的情境,37%的減碳量要仰賴能源效率的提升;32%靠發展再生 ... 於 www.cet-taiwan.org -

#8.氣候變遷影響 氣候變遷調適資訊與成果資料庫

根據臺灣降雨指數(Taiwan Rainfall Index, TRI),臺灣平均降雨量會隨年代變化,但長期趨勢則不明顯。從降雨指標來看,豪雨日數(日降雨> 200 mm)些微增加,總雨量變化 ... 於 adapt.epa.gov.tw -

#9.找台灣歷年溫度變化相關社群貼文資訊

gl=TW新华 ...。 台灣歷年溫度變化2019完整相關資訊- 健康急診室。 2021年7月28日· 台灣歷年溫度變化2019-2021-05-08 | 輕鬆健身去台灣氣候月份-2021-02- ... 於 healthtagtw.com -

#10.【專家解析】今年破40度高溫冠軍出爐未來是台灣夏季日常?

台灣 夏天一年比一年熱,上個月台北甚至出現38.9度極端高溫。 ... 今年6月的西伯利亞北極圈與2019年類似,氣候都「異常溫暖」,而這個趨勢被科學家視為 ... 於 www.upmedia.mg -

#11.2019 氣候變化及永續發展研習會

外交部與永續能源研究基金會辦理之「2019 氣候變化及永續發展 ... 台灣永續能源研究基金會. 四、 活動時間:2019 年7 月23、24 日 ... 講題:從國際參與談台灣落實SDGs. 於 infonews.nctu.edu.tw -

#12.氣侯變遷對全球的影響 - 臺灣國家公園

在溫度與降雨的作用下,海平面上升成為嚴重的威脅。 ... 的增加、氣溫升高、降雨模式的改變及氣候季節變化的改變等,均可能影響生態系的"代謝"活動, ... 於 np.cpami.gov.tw -

#13.撒哈拉沙漠變「太陽能農場」能解救氣候危機嗎?|地理看世界

根據國際可再生能源機構(IRENA)2019年的報告,從2010年到2017年,中東和北非國家的太陽能電力產能已增加了14倍。當中的一些發電成本也與太陽能堪足 ... 於 www.hk01.com -

#14.地理氣候 - 新北市政府

亞熱帶季風型,全年有雨, 平均最低溫是1 月份攝氏12.4度,平均最高溫是7月份攝氏33.6度。 位置概述. 本市地理位置處台灣西北部,中心位置為石碇區之 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#15.認識全球永續發展目標-SDG13

☆2019年是有記錄以來第二熱的一年,也是2010至2019年最溫暖十年的結束。 ... 力和適應氣候變化,促進可持續發展和加強社會經濟 健康和環境復原力。 於 www.tsisda.org -

#16.後疫情時代對產業之挑戰及機遇 - 第 70 頁 - Google 圖書結果

雖然就整體創投市場而言,氣候科技還處於早期階段(約占 2019 年總投資的 6%), ... 等,可進一步製成運動器材、鞋子、衣服等民生必需品,未來還能降低台灣對天然氣及石油原 ... 於 books.google.com.tw -

#17.聯合國報告:氣候變化速度及嚴重程度均超過預期

世界氣象組織9月22日發布一份由權威氣候科學家所共同撰寫的報告指出,近年來,海平面上升、全球變暖、冰蓋融化和碳排放的速度正在加快,各國領導人 ... 於 kknews.cc -

#18.夏天破40度高溫將是新常態?用5張圖表看 - 今周刊

未來台灣的夏季,或許不只是「南部好熱」,在全球暖化、氣候變遷影響下,很可能變成「台北更熱」。 編按:. 1 2017:《臺灣氣候變遷科學報告2017 第一冊 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#19.省下一座大安森林公園吸碳量35家企業團隊獲獎 - 翻爆

2021年聯合國氣候變化大會(第26屆聯合國氣候變遷大會COP26)以守住升溫 ... 事業協會、台灣迪卡儂、肯德基等共35個獲獎團隊,現場並邀請臺北大學負碳 ... 於 turnnewsapp.com -

#20.學者示警:極端氣候導致死亡數增加 - 中央社

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)正在進行中,各國政府 ... 台灣科技媒體中心針對「極端溫度對人體健康影響」舉辦線上座談會,中原 ... 於 www.cna.com.tw -

#21.【台灣氣候風險與機會】2021是氣候行動成敗關鍵年 - 關鍵評論

標籤: 氣候變遷, 疾病, 登革熱, 水災, 缺水, 乾旱, 碳排, 淹水, 台灣氣候 ... 事實上,各式升溫模擬情境下,皆顯示全球平均降水量與溫度變化呈現性 ... 於 www.thenewslens.com -

#22.研究:聯合國暖化預測太樂觀2100年氣溫恐上升3度 - 民視新聞

法新社報導,本月的聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會(COP26)召開之前,聯合國指出,若根據當前的氣候政策,到了2100年,地球平均表面溫度將 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#23.【2019台灣天氣大事紀:氣溫篇!】 🌡️... - Facebook

2019 年全台灣的高溫紀錄出現在台東的金崙39.8°,太麻里、大武、金崙一帶是 ... 並且運用大量的資料觀察天氣的變化趨勢,讓我們更了解台灣的氣候軌跡! 於 www.facebook.com -

#24.主頁| 香港科技大學

Young Alumni Selected for Forbes 30 under 30 in Asia (只供英文版) · 更多科大創業. 全球挑戰. 我們透過科技和創新,致力解決當今重大的全球性問題. 2019冠狀病毒病. 於 hkust.edu.hk -

#25.省下一座大安森林公園吸碳量35家企業團隊獲獎

2021年聯合國氣候變化大會(第26屆聯合國氣候變遷大會COP26)以守住升溫 ... 事業協會、台灣迪卡儂、肯德基等共35個獲獎團隊,現場並邀請臺北大學負碳 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#26.我國國家溫室氣體排放清冊報告(2021年版) - 氣候變化綱要 ...

... 氣候變化綱要公約及京都議定書相關規範,呼應各界對於瞭解我國溫室氣體排放及 ... 聯合國政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, ... 於 unfccc.saveoursky.org.tw -

#27.台灣歷年溫度變化2019在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

台灣歷年溫度變化2019 - 台灣旅遊攻略-202101202021年1月20日· 【整理】台灣溫度變化- 自助旅行最佳解答-202012122020年12月12日· 在... 一年12 個月的天氣之外,也 ... 於 1minute4health.com -

#28.IPCC AR6 第一工作組報告專家意見- 台灣科技媒體中心

氣候系統近期變化的規模,以及各方面的現狀是近數百年,乃至數千年前所未見的。 2019年大氣中二氧化碳濃度是近200萬年最高。甲烷與一氧化二氮(N2O) ... 於 smctw.tw -

#29.2019年坎城創意獎結案報告 - 第 343 頁 - Google 圖書結果

Anirudh Sharma也在2017年應邀參加台灣創意週,而這次的「行動經濟黑卡」就是採用 ... 年10月,「行動經濟黑卡」正式推進市場。2019年12月,「行動經濟」應聯合國氣候變化 ... 於 books.google.com.tw -

#30.國際財經與時政要聞_華爾街日報中文網

美國內政部官員建議拜登政府考慮提高聯邦土地的油氣租賃特許權使用費率,目前總統拜登正試圖在高通脹的情況下兌現應對氣候變化的承諾。 於 cn.wsj.com -

#31.全球暖化失控!30 年後台灣恐淹5 座台北市 - 科技新報

△ 不少年輕學子為呼籲各國領袖重視氣候變化,走上街頭響應全球氣候罷課行動。 暖化速度超乎預期,全球均溫刷新歷史紀錄. 「2015 年至2019 年這5 年全球 ... 於 technews.tw -

#32.低碳綠色

根據《香港氣候行動藍圖2050》,2019 年,發電為香港最大的碳排放源,佔整體約三分之 ... 零碳排放」,有助限制碳濃度和全球氣溫升幅,減低氣候變化造成的風險和破壞。 於 unwire.pro -

#33.近10年增溫加速!氣候變遷十大衝擊不可不知 - 新頭殼Newtalk

環保署說明,發生氣候變遷的因素有很多,聯合國政府間氣候變化專門 ... 根據「台灣氣候變遷科學報告2017」推估,台灣在最嚴重情況下,本世紀末將可能 ... 於 newtalk.tw -

#34.氣候變遷對金融體系之衝擊與因應

逆的社會災難,2019 年開始,許多國家以「氣候緊急狀態」. (Climate Emergency)形容愈益嚴重的氣候變遷 ... 氣候變遷衝擊經濟發展與金融穩定,央行因應氣候變化. 於 www.tpefx.com.tw -

#35.氣候變化:氣溫超過50C°的日子- BBC News 中文

這一氣候和環境的變化對人類生存條件、生活方式和健康狀況構成新的挑戰。 1980-2009年期間,平均每年有14天日最高氣溫超過50C°,2010-2019年期間增加 ... 於 www.bbc.com -

#36.【專欄】氣候變化的原因、後果和證據 - 民報

台灣 宜蘭人. [完整介紹]. 氣候變遷除了最顯然而見的融冰、海水上升、全球暖化外,氣候變化實際上亦迫使生態系統改變,包括生存其中的動物與我們人類的 ... 於 www.peoplenews.tw -

#37.氣候變化:科學家警告高溫高濕天氣更有致命危險 - CSRone

研究氣候變化的科研人員一直警告說,地球再過50年將出現「近乎不適宜 ... 研究人員分析了從1980年至2019年來自全世界近8000個氣象站的每小時數據。 於 csrone.com -

#38.北極圈34度創歷年次高溫!科學家警告:「千年級熱浪」將5年 ...

科學家將今年的熱浪歸咎於人類造成的暖化。由27名氣候研究人員組成的國際團隊表示,致命熱浪是千年一遇事件,但可以預期,隨著世界因氣候變化 ... 於 www.gvm.com.tw -

#39.2019第五屆「氣候變化及永續發展研習會」,各界代表一同 ...

台灣 永續能源研究基金會(TAISE)是以促進對氣候變遷、能源永續的瞭解,致力於加速台灣向低碳經濟轉型的非政府組織(NGO)。2015年7月與39家企業夥伴 ... 於 taise.org.tw -

#40.突破7成!南方澳跨港大橋施工進度一路領先歸功晴天積雨糧

... 因未雨綢繆,去年7月動工至今進度一路領先。南方澳跨港大橋2019年10月1日坍塌後,敲定原址重建,當時的交通部長林佳龍承諾事發3年內完工通車, ... 於 www.msn.com -

#41.台灣冬季將只剩20天?從聯合國最新氣候報告 - 商業周刊

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)研究,證實過去5年是1850年有紀錄以來 ... 與1850至1900年期間相比,2011至2019年地球表面溫度上升了1.09°C。 於 www.businessweekly.com.tw -

#42.均溫再創新高2020台灣史上最暖年- 新聞- Rti 中央廣播電臺

中央氣象局今天(29日)表示,繼去年之後,今年均溫再次刷新紀錄,成為有紀錄以來最暖的一年,年平均雨量偏少,尤其中部山區僅約氣候平均值的5至7成。 於 www.rti.org.tw -

#43.臺中市, 台中市, 臺灣每月天氣 - AccuWeather

溫度 圖. °F. 90° 82° 74° 66° 58° 12月. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. 平均高溫. 平均低溫. 實際高溫. 實際低溫. 於 www.accuweather.com -

#44.台灣氣象史上最暖年! 氣溫年度統計出爐:今年均溫24.55

2019 年即將結束,中央氣象局稍早在「報氣候」臉書說明台灣今年一整年氣溫狀況。氣象局指出,統計至今年1月1日至12月23日,13個平地測站平均氣溫 ... 於 tw.appledaily.com -

#45.氣候變遷與永續發展服務| 安永台灣 - EY

了解有關我們審計服務專業團隊的更多資訊,以及他們如何協助您的企業瞭解氣候變遷及永續發展所帶來的風險及機會。 於 www.ey.com -

#46.地球愈暖化、流行病愈多?氣候緊急時代,COVID-19只是開端

台灣 已出現呼籲制定《氣候變遷法》的聲音,並在2020年12月初提出草案 ... 從全球來看,氣溫變化比過去預測的更快,影響了動物棲地以及病毒與人類的 ... 於 www.twreporter.org -

#47.極端氣候加劇!BBC分析:全球均溫超過50度天數比40年前多2倍

對此,牛津大學環境變化研究所副所長奧托(Friederike Otto)認為,這種狀況完全歸咎於燃燒化石燃料;科學家們也都警告,要是不減少化石燃料排放,其他 ... 於 news.ltn.com.tw -

#48.全球氣溫再上升2°C,我們將與這5種食物永別了! - 食力

在應對氣候變化的鬥爭中,農業和糧食生產處於第一線。溫度上升,海洋酸化等,對構成人類飲食的動植物群造成了嚴重破壞,據研究預估,隨著全球氣溫不斷 ... 於 www.foodnext.net -

#49.沃旭能源贊助「2030沉沒倒數」紀錄片倡議積極採取氣候行動

... 響應聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會對於氣候行動的倡議及台灣邁 ... 此部紀錄片指出,2019年至2100年間,全球海平面上升幅度預計高達84 ... 於 n.yam.com -

#50.未來20年的地球會是什麼樣子?淨零還來得及嗎?一同解析 ...

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)於中歐夏令時間(CEST)7日發布了 ... 從1850-1900年期間到2010-2019,人為活動讓地球表面溫度增加1.07度C。 於 csr.cw.com.tw -

#51.「氣候變遷」主題教學示例手冊( 一版) - 綠色學校

在地質時代中,地球的氣候是溫暖和寒冷交替出現,其氣候變化週期大約 ... http://www.greenpeace.org/taiwan/zh/news/stories/climate_energy/climate ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#52.中央氣象局自動氣象站觀測資料彙整

... 2017-01-10T11:00:00+08:00, 2019-08-30T18:00:00+08:00 ... 新北市, 三重區, 2019-08-01T15:00:00+08:00 ... 除溫度外,負值或斜線(/)皆表示「該時刻因故無資料」 於 farmer.iyard.org -

#53.巴西氣候變遷研究預算減少93% 影響重大 - 聯合新聞網

巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)2019年初就任,他政府的環境政策廣受國內 ... 波索納洛對氣候變化的立場也受到環保人士和科學家批評,例如在2019 ... 於 udn.com -

#54.地球又熱又擠! 歐盟研究2019年是歐洲史上最熱1年 - CTWANT

4月22日是世界地球日,不過根據歐盟(EU)氣候監測機構哥白尼氣候變化服務(Copernicus Climate ChangeService)公布的研究報告顯示,2019年是歐洲 ... 於 www.ctwant.com -

#55.時序變化 - 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台

全臺網格化資料提供過去溫度之年際變化 年份:1960~2019年 時間:年、月及四季(春:3~5月、夏:6~8月、秋:9~11月、冬:12、1、2月) 解析度:5KM網格 註1:臺灣(臺灣 ... 於 tccip.ncdr.nat.gov.tw -

#56.沒有最狂!台灣去年均溫飆24.56度創歷史新高WMO示警 - 風傳媒

凡此種種,都是地球暖化衍生極端氣候的鐵證。 不只如此,台灣綠色和平組織引述聯合國氣象組織(WMO)旗下「政府間氣候變化委員會」(IPCC)第5次評估 ... 於 www.storm.mg -

#57.台灣林業47卷1期 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

... 保護生物多樣性和減輕氣候變化公約政策分別提出,加強森林的保護、恢復和適應氣候變化( Magnus 等人, 2019 ) ,本會議提出( Magnus 等人, 2019 ) :支持森林復育的 ... 於 books.google.com.tw -

#58.沃旭能源贊助「2030沉沒倒數」紀錄片倡議積極採取氣候行動

〔焦點時報/記者林明佑報導〕沃旭能源為響應聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會對於氣候行動的倡議及台灣邁向淨零排放的目標,沃旭贊助三立 ... 於 news.sina.com.tw -

#59.零碳新賽局-數位時代326期 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

過全球晶圓代工龍頭台積電更在 2019 年回收超過 11 萬公噸廢棄物,並製成 360 公噸再生 ... Foundation)在 2019 年發布《循環經濟:應對氣候變化的另一半藍圖》報告指出, ... 於 books.google.com.tw -

#60.衞生防護中心- 氣候變化與健康

使用化石燃料、砍伐森林及密集式畜牧等人類活動,釋放了大量溫室氣體,使更多的熱能滯留於大氣低層並影響全球氣候。 受全球暖化和本地城市化的加劇影響下 ... 於 www.chp.gov.hk -

#61.世界安全負責人辯論軍事與氣候變化的關係 - 美國之音

另一位分析人士在評估當今氣候變化的意識覺醒問題時可能會寫道,“看到我這 ... 這次洪災讓出席2019年上屆哈利法克斯論壇的人想起加拿大的軍隊當時還在 ... 於 www.voacantonese.com -

#62.NASA 與NOAA 最新數據:2010–2019 為史上最熱十年

NASA 與NOAA 的2019 年數字亦與獨立氣候監察團隊柏克萊地球表面溫度 ... 也將2019 年列為最熱三年之內,數字與歐盟科學計劃哥白尼氣候變化服務上周 ... 於 www.thestandnews.com -

#63.台灣歷年溫度變化2019 - 社群貼文懶人包

【問題】台灣歷年溫度變化2019 ?推薦回答 ... 圖片全部顯示。 年報| 交通部中央氣象局。 107氣象年報(中文並英文摘要), 2019/12 ... 於 lawtagtw.com -

#64.台灣歷年溫度變化2019在PTT/Dcard完整相關資訊

台灣歷年溫度變化2019 - 台灣旅遊攻略-202101202021年1月20日· 【整理】台灣溫度變化- 自助旅行最佳解答-202012122020年12月12日· 在... 一年12 個月的天氣之外,也 ... 於 historyslice.com -

#65.颱風量多災卻少全台去年均溫高一度(20191231環境論壇-汪中和

先請賈博士分析,2019年全台灣的氣候方面有些什麼樣的特色? ... 請教汪老師,2019年台灣的溫度變化,您有沒有什麼樣的感受? 於 anntw.com -

#66.升溫突破1.2°C 全球氣候報告:2020年高溫、乾旱 - 環境資訊中心

2019 年和2020年,主要溫室氣體的濃度繼續增加。全球二氧化碳平均濃度已經超過了410 ppm,如果變化趨勢與前幾年相同,2021年可能達到或超過414 ppm。 於 e-info.org.tw -

#67.台灣歷年溫度變化,大家都在找解答。第1頁

台灣歷年溫度變化 ,大家都在找解答。第1頁 · 取得本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房優惠 · 本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 金澤佛爾薩酒店 · Hotel Forza Osaka Kitahama · 札幌薄野 ... 於 igotojapan.com -

#68.氣候月平均| 交通部中央氣象局

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 平均 統計期間 淡水 15.4 15.7 17.7 21.4 24.7 27.3 29.0 28.7 26.9 23.6 21.0 17.3 22.4 1991~2020 鞍部 10.3 11.2 13.2 16.6 19.6 22.2 23.4 23.0 21.1 17.9 15.4 11.8 17.1 1991~2020 臺北 16.6 17.2 19.0 22.5 25.8 28.3 30.1 29.7 27.8 24.7 22.0 18.2 23.5 1991~2020 於 www.cwb.gov.tw -

#69.氣候變遷進行式 - 我們的島

10月31日開幕的COP26(聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議)將近兩百個國家領導 ... 面對氣候變遷,台灣當然不能置身事外,中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#70.台灣歷年溫度變化2019 - 自助旅行最佳解答

台灣歷年溫度變化2019. 發布時間: 2020-12-14. 推薦指數: 3.010人已投票. 氣候月平均| 交通部中央氣象局氣溫單位:攝氏度. 一月, 二月, 三月, 四月 . 於 utravelerpedia.com -

#71.反對氣候變遷的人到底在想什麼?

氣候變遷只是全球氣溫上升嗎?倒不如說全球暖化只是氣候變遷的一部分,在特定的季節或是時間,出現了異於常態的天氣轉變。不論是幾十年或幾百萬年間 ... 於 twycc.org.tw -

#72.【問答】台灣歷年溫度變化2019 2021旅遊台灣

【問答】台灣歷年溫度變化2019 第1頁。分析1951 年迄今之臺灣年降雨日數的變化(圖1.3.1),發現雨日有愈來愈少的. 趨勢。 (四) 日照時數. 2019 年全臺25 個氣象站中, ... 於 travelformosa.com -

#73.台灣歷年溫度變化2019 - 台灣旅遊攻略-20210120

返回看更多資料. 溫度(℃), 雨量, 風速(公尺 ...台灣2019年均溫破紀錄73年來最高專家:氣候緊急時代來臨| 環境...2020年1月3日· 暖化不僅是冬天變得溫暖, ... 於 twtravelwiki.com -

#74.2019氣候變化及永續發展研習會 - 外交部

為增進國人對於「聯合國永續發展目標」(SDGs)的瞭解,外交部委託「台灣永續能源研究基金會」於7月23日至24日舉辦「2019氣候變化及永續發展研習會」。 於 www.mofa.gov.tw -

#75.中研院分析台灣氣候變遷狀況:百年來升溫1.6°C、2060 將無冬天

至於台灣的未來氣候趨勢變化,中研院則依照IPCC 的不同情境條件下,估算 ... 再加上溫室氣體排放量比2019 年還少,溫度應該更低;然而台灣2020 的年均 ... 於 theworldshouldbe.org -

#76.氣候變遷研究聯盟

氣候變遷聯盟歷年講座與演講者資訊+即刻前往+. 文獻參考 ... Cloud-related physical parameteriza4ons for Taiwan Earth System Model ... 全球暖化下極端降水的變化. 於 cclics.rcec.sinica.edu.tw -

#77.世界局勢+台灣歷史文化套書(共三冊):簡明世界局勢2020年版+台灣史+台灣文化

此宣布退出《巴黎協定》,並於2019年11月正式啟動退出程序。 ... 即便如此,在2018年如常於波蘭舉行的《聯合國氣候變化框架公約》(United Nations Framework Convention ... 於 books.google.com.tw -

#78.臺灣2019年均溫破紀錄73來最高專家:氣候緊急時代來臨

暖化已是進行式 臺灣史上最熱的六年 近五年全上榜. 2019年英國《牛津詞典》從數十個候選詞中,選出的年度代表詞彙為climate emergency(氣候緊急狀態) ... 於 www.natgeomedia.com -

#79.總統:氣候變遷有賴國際團結應對台灣應被納入

中央社記者陳韻聿格拉斯哥、葉素萍台北7日電)總統蔡英文今天說,沒有任何國家能單獨解決全球氣候危機,台灣應被納入因應國際氣候危機的行動中; ... 於 tw.news.yahoo.com -

#80.氣候變遷土壤劣化糧食危機已端上桌 - Taiwan News

2019 -08-10 15:06:00. ... By 黃紫緹, 台灣英文新聞-編輯 ... 台灣英文新聞/ 黃紫緹綜合報導)當全球都在憂心氣候暖化對地球海洋與大氣的衝擊時,這 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#81.气象局发布中国气候变化蓝皮书(2019)_部门政务

中国极端天气气候事件趋多趋强,气候风险水平呈上升趋势。 据世界气象组织最新发布信息显示,2018年全球平均温度比1981年到2010年平均值偏高0.38℃,较 ... 於 www.gov.cn -

#82.全球氣候升溫歐.亞.大洋洲鬧乾旱- 華視新聞網

不只台灣,現在全球許多國家都飽受極端氣候的威脅。 ... 工具,威尼斯鬧乾旱導致河床裸露,除了和降雨量及氣候變化有關,同時也受到海洋潮汐的牽動。 於 news.cts.com.tw -

#83.抗通脹?主流媒體提倡感恩節改吃豆腐火雞

《華盛頓郵報》24日(週三),一篇文章中提到,氣候變化可能導致用實驗室培育的肉類、植物性肉類替代品和蟋蟀來替代感恩節主食。 於 www.epochtimes.com -

#84.2019年氣候統計及30秒看地球140年逐漸發燒狀況(影片 - 隨意窩

苔原; 冰川; 氣溫; 美國太空總署; 北極圈; 野火; Climate Report; Climate; 澳洲野火; 2019年北極報告; 氣候變化; 氣候暖化; 冰棚; 溫度; 冰域; 永凍土; 2019年全球 ... 於 blog.xuite.net -

#85.氣候變遷下的糧食安全? - 科學人雜誌

2019 /10/23 整理/科學人 ... 氣候變遷下,亞熱帶的台灣處於高脆弱度地區,勢必對我們的糧農生產帶來衝擊。 ... 溫度變化影響農產質量. 台灣的暖化趨勢明顯,每日平均 ... 於 sa.ylib.com -

#86.明天過後,你可能吃不到我:異常氣候如何改變臺灣的水果版圖?

2019 年,高溫和乾旱導致超過40 億的農損;2016 年,寒流和颱風釀成逾200 億的災損。 ... 要回答上述的問題並不容易,因為影響農產價格的因素太多,包括氣候變化、產經 ... 於 www.readr.tw -

#87.因應國際氣候變遷調適發展趨勢之企業營運策略布局

2019 KPMG Sustainability Consulting Co., Ltd., a Taiwan company limited by shares and a member firm of the KPMG network of ... 因氣候變化直接引發的風險 ... 於 ghg.tgpf.org.tw -

#88.台北市的氣候、每月天氣和平均溫度(台灣) - Weather Spark

台北市的每月雨量有極端的季節變化。 台北市的全年降雨。 台北市降雨最多的月份是9月,平均降雨量為198 公釐。 台北市降雨 ... 於 tw.weatherspark.com -

#89.《廣告雜誌Adm》 1-2月號/2019 第326期 - 第 35 頁 - Google 圖書結果

... 運用數位資料,機動性結合創意素材與氣候變化,投遞適合的媒體訊息給潛在消費者, ... 專訪台灣速霸陸行銷部協理劉上民、安索帕業務副理胡洸瑞應用多元媒體工具完勝 ... 於 books.google.com.tw -

#90.一年比一年熱2020年高溫刷新140年紀錄 - Greenpeace

暖冬才走4月迎破紀錄寒流根據中央氣象局資料顯示,2019年12月~2020年2月的 ... 2019年極端氣候事件頻傳,澳洲均溫飆破40度、加上異常乾旱讓森林野火 ... 於 www.greenpeace.org -

#91.「早晚溫差大」成健康殺手!4族群注意 - 康健雜誌

更新日期:2019/10/14 昨天各地高溫都還有超過30度,今天明顯變涼,尤其是北台灣,民眾一早就感覺到氣溫陡降。氣象局指出,從今... 於 www.commonhealth.com.tw -

#92.信天翁離婚原因:氣候變化 - CUP

福克蘭群島上的黑眉信天翁。 有些動物堅持一夫一妻,信天翁便是其中之一。信天翁一旦找到伴侶,就幾乎永遠不會分手,直至多年後死亡將之分開。 於 www.cup.com.hk -

#93.氣候變遷農業調適追蹤架構建置與推動效益案例評估

氣候變化帶來影響、生態環境失衡衝擊經濟發展 ... 分別於2014 年、2019 年核定「國家氣候變遷調適行 ... 綱領」除分析台灣氣候變遷情況及未來推估,並據. 於 www.biotaiwan.org.tw -

#94.工商時報: 首頁

「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方會議(COP26),11月在英國城市格拉斯哥舉辦,檢討減碳計畫,而台灣跟隨國際標準,制定了2050年達到淨零碳排目標,為地球永續 ... 於 ctee.com.tw -

#95.一文回顧2019全年氣候狀況:全球氣候變化離我們很遠嗎?

前不久,中國氣象局國家氣候中心向社會發布《中國氣候變化藍皮書2020》。報告顯示,剛剛過去的2019年,全球氣候系統變暖加速,物候期提前、冰川消融、 ... 於 read01.com -

#96.2019年全台均溫恐創歷年新高– 芋傳媒TaroNews

根據氣象局統計,台灣今年截至12 月23 日平均氣溫高達攝氏24.55 度。氣象局指出,由於年底前不會有太強的冷空氣南下,有機會創下1947 年有紀錄以來的 ... 於 taronews.tw -

#97.我宣告,為氣候改變 - 綠色生活21 天

牛津字典2019 年度詞彙「氣候緊急狀態Climate Emergency 」. 我要加入宣告→. (名詞.) 須立即採取行動遏止氣候變化的狀態,避免因此帶來潛在和不可逆轉的環境破壞. 於 21daysofgreen.greenvines.com.tw