台灣 最大 漁業公司的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CallumRoberts寫的 獵殺海洋:一部自我毀滅的人類文明史 和PaulGreenberg的 Four Fish 人.魚.海的兩種未來:從餐桌的盛宴到海洋的盡頭,一位漁夫作家從魚市出發的溯源之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站陳憲章在星加坡漁業市場卓然有成| 大紀元也說明:據中央社1月18日報導,新加坡台灣同胞最大的聯誼組織新加坡台北工商協會 ... 一九八五年到八六年,準備把在新加坡的漁業公司賣掉,陳憲章見機不可失, ...

這兩本書分別來自我們出版 和臉譜所出版 。

國立中山大學 海洋事務研究所 張水鍇所指導 張郡芳的 台灣鮪釣漁業經營現況與困境:以印度洋為例 (2016),提出台灣 最大 漁業公司關鍵因素是什麼,來自於經營成本、漁業管理、人才短缺、漁業經營、鮪延繩釣漁業。

而第二篇論文義守大學 管理學院管理碩士在職專班 楊東震、葉兆輝所指導 何世杰的 改善生產模式與漁業永續發展之實證-以台灣鮪漁業為例 (2010),提出因為有 生產、生活、鮪魚改善生產模式、生態、延繩釣、鮪魚、鮪魚業永續經營的重點而找出了 台灣 最大 漁業公司的解答。

最後網站驗證專欄-海的男兒:我的遠洋日常(生活起居篇) - Taiwan則補充:本文帶您透過Bureau Veritas台灣獨特的漁業檢驗員工作點滴, ... 該團隊最大特色是每年派員隨著圍網船至世界各地,全程記錄船上的實際作業情況,包括 ...

獵殺海洋:一部自我毀滅的人類文明史

為了解決台灣 最大 漁業公司 的問題,作者CallumRoberts 這樣論述:

《華盛頓郵報》2007年度十大好書 美國環境記者協會「瑞秋卡森環境書籍獎」 歐美各大學環境、海洋、生態、漁業等課程熱門指定用書 人類足以輕易地終結海洋生物! 1741年,飢餓的探險家在白令海峽發現成群的斯特勒大海牛,之後不到三十年,這種溫馴的野獸就遭人類獵捕滅絕了。這是個很經典的故事,但事實上,在這些探險家抵達之前,白令島就已經是這個物種僅存的最後一個據點了。 海洋中其他豐富的生命,也都非一夕之間消失的。雖然現今漁業的高效率已經到了毫不留情的程度,然而對海洋生物資源的密集開採,並不是從現代或是工業化才開始,而是早在十一世紀歐洲的中世紀就已經展開。羅伯茨在本書中探討

悠久繽紛的商業捕魚歷史,同時也帶領讀者穿過數個世紀,見證海洋的衰亡。 本書根據早期的探險家、海盜、商人、漁民和遊人的第一手資料,重現了過去充滿鯨魚、海獅、海獺、海龜與巨大魚類的海洋。十五世紀的航海員所描述的豐富海洋生命,幾乎是今天所無法想像的。 但是,故事的最後並不是一個空蕩蕩的海洋,相反的,羅伯茨認為只要透過一些簡單的約束,更有智慧地管理資源,就可能恢復過往輝煌繁榮的海洋。從佛羅里達到紐西蘭的海岸,海洋保留區已經使植物和動物恢復到過去一個世紀以來所沒有的水準,這樣的成果證明,歷史不一定一再重演,我們能將海洋恢復到比我們眼前還更豐富。 得獎記錄 《華盛頓郵報》2007年度十

大好書 美國環境記者協會「瑞秋卡森環境書籍獎」 名人推薦 方力行(國立海洋生物博物館/創館館長)專文導讀 廖鴻基(海洋文學作家、黑潮海洋文教基金會/創會會長)專文推薦 田秋堇(立法委員)、朱增宏(台灣動物社會研究會/執行長)、李根政(台灣綠黨/共同召集人)、李偉文(作家)、邱文彥(立法委員)、林聖崇(生態保育聯盟/前總召集人)、柯金源(海洋環境紀錄工作者)、夏曼.藍波安(台灣海洋科技研究中心/副研究員)、張清風(國立台灣海洋大學/校長)、陳瑞賓(台灣環境資訊協會/祕書長)、廖本全(國立台北大學不動產與城鄉環境學系/副教授)、顏寧(綠色和平東亞分部/海洋專案主任)鄭重推薦

(依姓氏筆畫排序) 羅伯茨這書是無價的,更不用說它是如此教人不安。──華盛頓郵報「圖書世界」評論家/喬納森.亞德利(Jonathan Yardley) 寫得如此之好、如此令人著迷、細節如此豐富……我實在無法把書放下。──費城詢問報/桑迪.包爾(Sandy Bauers) 用許多第一手資料,描繪出早年海洋生物的豐盛與壯麗,還有人類與牠們相遇的奇妙情節,使它讀起來常常像是威爾斯(H. G. Wells)的科幻小說。──多倫多環球郵報 清晰且優雅地呈現了一個真實的悲劇……但只有看到過去,我們才能知道應該期待什麼,也才知道什麼是必須恢復的。──《藍海之歌》(Song for t

he Blue Ocean)作者/卡爾.蘇菲娜(Carl Sofina) 這樣有力且幾乎詩意地描述漁業史,以及它對海洋的傷害,讓我們立刻了解並警惕。──查爾斯頓郵報和情報/鮑勃.奈特(Bob Knight) 請閱讀並思考書中的訊息,否則你就落伍了!──生物科學期刊/詹姆斯.埃斯蒂斯(James Estes)

台灣 最大 漁業公司進入發燒排行的影片

本集主題:「小的與大人」介紹

訪問作者:蔡蕙頻

內容簡介:

〈總督到警察 日本時代的警察制度〉

日治時代的臺灣警察,是臺灣總督府實行統治的要角,負責管理臺灣民眾的生活事務,常有濫用權力、素質不佳的現象,招致許多批評。但他們的存在卻對日本在台灣的殖民統治,有著相當大的穩定作用。

〈大人到咱家 警察與戶政〉

日本統治臺灣以後,為了了解當時的臺灣,透過各種調查蒐集相關資料。根據法令,警察得以隨時到各家進行戶口資料的確認,將臺灣人的身體特質與身家狀況都納入國家體制與警察大人的管理之下。

〈從治警事件到農民運動 警察與政治〉

日治時期,警察負責維持臺灣社會治安的重要角色,臺灣人從事的政治行動,也是受關注的事項。從治警事件到農民運動,1920年代臺灣社會中的警民對抗,是當時「小的與大人」關係中最重要的篇章。

〈一桿稱仔到走やみ 警察與經濟〉

為了維持日治時期殖民地經濟發展,警察大人深度介入了臺灣的經濟生活。從賴和的《一桿秤仔》中看到警察對度量衡制度的管理;到戰爭時期,統制體制的實行,可以看到警察大人無處不在的身影。

〈檢疫、注射到圍草繩 警察與公衛〉

日治時代,在總督府的規劃下,當時的警察大人還掌管了公共衛生以及檢疫工作,並配合各種名冊管理,紀錄臺灣人的公衛生活,再加上各種衛生教育的推廣,培養出「識字兼衛生」的文明臺灣人。

〈「左側通行」 日本時代的交通警察〉

隨著臺灣社會逐漸形成現代化的生活習慣,日治時代的警察大人又多了管理交通的任務。1920年代,各種交通規範亟待建立,第一要務是厲行人車「左側通行」,在各種資料上可以看到許多宣傳,也能看到警察執行工作的狀況。

〈帝國山林的前哨 日本時代的理蕃警察〉

為了開發臺灣的山區資源和原住民治理,日本政府在一般警察之外設置了「蕃地警察」。他們的初期任務包括「防蕃」、武裝討伐迫使使原住民歸順以建立管理制度,後來則以輔導產業、教育、集團移住為主,是帝國統治臺灣山林的最前線。

〈經濟、防空與流言蜚語的取締 戰時體制下的警察〉

珍珠港事變後,日本擴大了軍事動員的規模,臺灣社會也被拉進戰爭體系中。臺灣警察的工作則擴大到統制經濟的宣傳、物資徵用、防空動員,以及言論思想的控制,將臺灣打造成「戰爭動員,人人有責」的社會。

〈東石富安宮 日警變成台灣神〉

日治時代,警察與臺灣人民的關係密切,儘管有許多讓人恐懼的印象,但也不乏愛護民眾的佳話。任職東石派出所的日警森川清治郎在職期間留下許多佳話,身亡之後又有顯靈庇佑當地的傳說,因而入祀富安宮,就是很好的例證。

作者簡介:策畫/戴寶村

一九五四年出生在北海岸,現在新北市三芝區、舊名「番社後」的地方。濱海生長的背景,鄰近的淡水又是山河海交會與歷史元素豐富之地,促使他鑽研於海洋史領域的探究,著有《清季淡水開港之研究》、〈近代台灣港口市鎮發展〉(博士學位論文)、《近代台灣海運發展——戎克船到長榮巨舶》、《台灣的海洋歷史文化》等專著。另著有政治史通史類書籍、淡水河流域史、高雄陳家家族史、客家族群史、縣市鄉鎮志書、諺語歷史文化、北台灣歷史文化,乃至中學教科書等

撰稿者簡介:

李進億

國立台灣師範大學文學博士(歷史學),現為國立彰化師範大學歷史學研究所助理教授。研究領域為臺灣環境史、臺灣區域史與歷史GIS。

沈佳姍

國立空中大學人文學系副教授。研究日治時期台灣文化與公衛史。著有《臺灣日日新:阿祖ㄟ身體清潔五十年》、《牌2原來一家親:日本品牌家族企業史》等書。

陳慧先

國立台灣大學歷史學系博士,現為國立中興大學歷史學系助理教授。研究領域為日治時代臺灣史、臺灣原住民史。著有《丈量台灣――日治時代度量衡制度化之歷程》等書。

游智勝

國立政治大學台灣史研究所博士,現為中原大學通識教育中心、國立空中大學人文學系兼任助理教授。研究領域為日治時期臺灣海運史、臺灣海洋史。

蔡昇璋

國立政治大學台灣史研究所博士,現為國家發展委員會檔案管理局協同研究員,曾任國立臺北科技大學文化事業發展學系、通識中心及國立空中大學人文學系等兼任助理教授,研究專長領域為臺灣海洋史、海洋文化史、臺灣漁業史。

蔡蕙頻

國立政治大學台灣史研究所博士,國立台灣圖書館編審、國立台北教育大學台灣文化研究所兼任助理教授。研究領域為日治時期臺灣生活史,並著有相關著作。

出版社粉絲頁: 玉山社出版公司

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.twnews

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

台灣鮪釣漁業經營現況與困境:以印度洋為例

為了解決台灣 最大 漁業公司 的問題,作者張郡芳 這樣論述:

臺灣四面環海,近年來漁撈科技的進步提升捕魚效率。本研究的目的是藉由了解印度洋鮪釣漁業現況來探討不同材質與噸級漁船面對經營成本的差異,以及鮪釣漁業的船員問題和其經營型態的差異,透過半結構式問卷訪談漁業團體代表及經營者,本研究有以下三個研究發現。首先,對鮪釣漁業而言可將成本分成主要四項:油料、餌料、船員、維修。在這四項主要成本當中,油料成本的變動是影響漁撈利潤最大的因素,經營者在漁業經營中必須考量油價高漲時帶來的風險。餌料價格與船員薪資的成長是整個鮪釣漁業共同面臨的問題,而不同材質的維修方式則突顯出傳統大型鋼材鮪釣船和玻璃纖維材質鮪釣船在維修費用上的落差。第二,越來越少台灣年輕人願意上漁船工作,

船長高齡化造成漁業人才短缺,船上的機械仰賴輪機長負責保養,若漁船的輪機長訓練時間和經驗不足會影響漁船的順利作業。第三,面對高強度的國內外漁業管理壓力和資金流量大的財務工作使得漁業經營變得複雜,經營者逐漸將漁業事業制度化,進行企業式的管理,讓作業流程順暢與符合國際管理規範,亦有助於將漁業事業傳承給接班人。整體而言,為解決成本風險問題,經營者會朝向興建最適規模的鮪釣船,並且針對船員問題持續招攬台籍人才並建立人才培訓,以及讓公司制度更加完備。

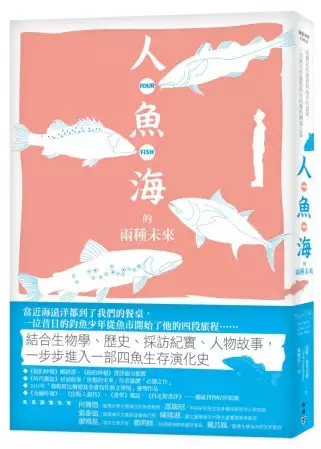

Four Fish 人.魚.海的兩種未來:從餐桌的盛宴到海洋的盡頭,一位漁夫作家從魚市出發的溯源之旅

為了解決台灣 最大 漁業公司 的問題,作者PaulGreenberg 這樣論述:

當近海遠洋都到了我們的餐桌,一位逐漁場而居的昔日釣魚少年從魚市開始了他的四段旅程…… 這是我們在海洋中留下的四個足印,是正在消失的四個未來,是四個獨特的劃時代轉變 這是四種魚的故事,也是從海洋到餐桌的四段最後旅程 結合生物學、歷史、採訪紀實、人物故事,一步步進入一部四魚生存演化史 ◎一位漁夫作家的挑戰書 在那些歲月裡,唯一不變的只有釣魚。直到有一天,我在乎的魚全部死亡…… 「哦?我不知道魚還有未來。」「那我該吃哪一種魚?」 我們要吃多少魚? 現在世界野生漁獲量一年約一千七百億磅,是半世紀前漁獲量的六倍。 海裡有多少魚? 沒有人知道海裡有多少魚。但我們知道

漁業資源正在枯竭。 人類與海洋的關係正經歷深遠的轉變。 我們正處於發生劇變的邊緣,而以後的世代很可能沒有機會看到野生魚在海中優游的情景。 本書作者葛林伯格是得獎作家,也是終生漁夫。 --他在書中引領讀者踏上料理旅程,追溯菜單上常見的四種魚類,亦即鮭魚、海鱸、鱈魚和鮪魚的歷史,探訪牠們在現今這個重要時刻的處境。 --他遠赴挪威的巨型養殖漁場,看他們如何運用最早在綿羊身上研發成功的遺傳技術,一年生產數百萬磅鮭魚。 --他到尤皮克愛斯基摩人祖傳的河流,造訪世上唯一一家獲得公平貿易聯盟認證的漁業公司。 --他明確指出多氯聯苯和汞流入海產食物的過程,了解荷法營養學家如何改良食物、

以色列內分泌學家如何製造荷爾蒙,讓地中海海鱸行銷全球。 --他向《鱈魚之旅》的作者提出挑戰,要求對方品嘗養殖鱈與野生鱈的差異,精采講述從過魚到過漁的警世寓言,呈現一個喪失豐度的故事。 --為了尋找替代魚類,以取代瀕危的黑鮪魚時,他甚至差點命喪南太平洋海底,為我們描繪出如科幻小說般的代理孕魚新世界。 葛林伯格認為,魚是現在世上僅存真正的野生食物。 本書藉由檢視把魚送上我們餐桌的不同力量,展開人與魚的未來對話,並指出我們從何處著手才能為海洋療傷,使人與魚與海洋健康永續地平衡共存。 得獎記錄 2011年詹姆斯比爾德基金會寫作與文學獎(James Beard Award for W

riting and Literature)獲獎作品 作者簡介 保羅.葛林伯格Paul Greenberg 1967年生,美國作家和散文家。2005年開始,定期為《紐約時報雜誌》(New York Times Magazine)、《紐約時報書評》(New York Times Book Review)和《紐約時報》社論版撰文,主要關注魚類、水產養殖和海洋未來的議題;亦曾為《國家地理雜誌》(National Geographic Magazine)、《GQ》、《Vogue》及其他許多出版品撰文。 美國國家藝術基金會文學獎助金(National Endowment for the Arts

Literature Fellow),以及凱洛格基金會食物暨社會政策獎助金(W.K. Kellogg Foundation Food and Society Policy Fellow)得主。以本書獲得2011年詹姆斯比爾德基金會寫作與文學獎(James Beard Award for Writing and Literature)。 目前在紐約市及紐約州寧靜湖(Lake Placid)居住和工作。 譯者簡介 陳雅雲 美國蒙特利學院口譯暨筆譯碩士,英國新堡大學翻譯博士,現任教於新堡大學翻譯研究所,譯作近五十本,包括《踏入宇宙的一小步:黑洞、蟲洞、時光機》、《改變世界的簡單法則》、《

從零開始:追蹤零的符號與意義》、《DNA:生命的秘密》、《一平方英寸的寂靜》、《消失的天才》等。

改善生產模式與漁業永續發展之實證-以台灣鮪漁業為例

為了解決台灣 最大 漁業公司 的問題,作者何世杰 這樣論述:

鮪魚一向為供應外銷最大宗魚貨物及高經濟價值上最主要的食用魚種,我國捕撈技術發展出非常成功之延繩釣作業漁船以供給日本生魚片市場以及歐美罐頭市場,目前已成為全世界排名第二之產業國,胡興華(2000)。然有效的漁業管理並非只是單純考量成本及市場賣價等生產及銷售問題,因生物來源並非無限制提供,為了保育必須注意到野生資源生態問題中如何調整腳步,在國際限縮各國鮪魚捕撈量以保護資源下,我國也順應了國際的潮流大幅度的減少配額以及生產作業,進而即需顧及生產又需顧及生態以及未來生活的平衡問題。本研究以台灣區遠洋鮪延繩釣產業為研究範圍,以生態、生產、生活三生為主軸,來探討生產者認為生態保育、改善生產模式、以及漁船

經營能力與漁業的永續經營意願之關聯性研究,在經由各相關文獻的資料蒐集與研讀分析探討過往所發生的事件以及管理此種產業所發生的問題,從中考量何者為生產者認為的相互影響的重要因素。並借由利用「生產、生態、生活,三生一體」的觀念來設計問卷,以問卷調查法蒐集目前產業經營者對鮪魚產業所認為重要的因素。本研究分為4個部份,第一為生態保育與改善生產模式對永續經營的變項之差異,第二為研究變項間的相關連性質,第三為了解變項之間的相互連動,第四為整體分析並了解考量重要性的先後分析。並對於當前從事鮪魚生產業者的意向及需求。在根據研究結果顯示,生產者認為,對於生態保育、改善生產模式認為對於漁船經營能力的提昇有顯著的影響

,其影響依序為保育養護、提高生產效率,再次之為增加生產多樣化,然而提昇漁業競爭力的中介效果不大。其對漁業永續經營的直接顯著影響,以生產者的觀點來看就單只指市場的能力,顯示目前我國的鮪魚業的生產主因比較近似於市場機制而形成生產要素,也顯示了我國鮪魚生魚片供應單一日本市場依賴過重而其它的因素無法得到重視。最後依據研究的給果以供鮪魚業者及管理者了解目前生產者的意願以及對於未來應如何調整我國漁業進行參考。

台灣 最大 漁業公司的網路口碑排行榜

-

#1.豐群水產股份有限公司|最新徵才職缺 - 104人力銀行

應徵豐群水產股份有限公司工作,請上104人力銀行投遞履歷。 ... 資源,豐群重視漁業永續發展,透過整合科學意見,導入ESG管理概念,協助台灣遠洋漁業整合供應鏈需求。 於 www.104.com.tw -

#2.航行世界的台灣船隊,還是日不落國?

國際遠洋漁業競逐激烈,還未等到台灣完全從容轉型,警告就已來臨,2016 ... 在這短短的5分鐘之內,世界最大、最重要的鮪魚市場又完成了一輪交易,鮪魚 ... 於 news.knowing.asia -

#3.陳憲章在星加坡漁業市場卓然有成| 大紀元

據中央社1月18日報導,新加坡台灣同胞最大的聯誼組織新加坡台北工商協會 ... 一九八五年到八六年,準備把在新加坡的漁業公司賣掉,陳憲章見機不可失, ... 於 www.epochtimes.com -

#4.驗證專欄-海的男兒:我的遠洋日常(生活起居篇) - Taiwan

本文帶您透過Bureau Veritas台灣獨特的漁業檢驗員工作點滴, ... 該團隊最大特色是每年派員隨著圍網船至世界各地,全程記錄船上的實際作業情況,包括 ... 於 www.bureauveritas.com.tw -

#5.商業周刊-海洋台灣‧漁業新亮點

發展遠洋漁業已有數十年歷史的台灣,在這方面相對優勢,高雄的豐群水產公司,正是其中的佼佼者,近三年平均營收約四百億新台幣,名列台灣五百大服務業榜上第三十四名, ... 於 bw.businessweekly.com.tw -

#6.北台灣漁業回憶點滴造訪「基隆港灣」特色代表美食窺昔日-健康

基隆有著緊鄰漁港的先天條件,與漁業發展更有密不可分的聯繫,從昔日的台灣最大正濱漁港,到後來北台灣最大的八斗子漁港,也見證北台灣漁業歷史的興衰 ... 於 times.hinet.net -

#7.遠洋漁業| 搜尋標籤| 聯合新聞網

最新發佈{遠洋漁業}相關新聞:{台灣漁船「祥慶」號海上起火大陸漁船救起48名台籍船員} ... 遠洋漁業公司誤報卸魚地開罰四百萬查封漁船隨即繳清. 於 udn.com -

#8.遠洋漁業揚帆待發 - 天下雜誌

砌成這筆外匯成績的是台灣五百多家遠洋漁業公司的六百多條船。 ... 豐群是由國內三大企業–三陽工業、光陽工業及高雄最大的遠洋漁船公司豐國合組而成。 於 www.cw.com.tw -

#9.揭密!台灣遠洋漁業最強先鋒—豐群水產 - 財訊

美國最大的鮪魚罐頭商之一大黃蜂(Bumble Bee)21日聲請破產,並同意將其9.25億美元(約台幣282億)的資產,賣給台灣豐群水產公司。《財訊》553期曾揭 ... 於 www.wealth.com.tw -

#10.慶富造船公司(豐國造船)

在1966年初期豐國造船公司成功地建造第一艘150噸級的圍網漁船並交付豐國漁業公司 ... 豐國造船在2002年初和姐妹公司慶富造船公司合併,進而成為台灣民間最大之造船廠。 於 75069.web66.tw -

#11.台灣西海岸漁業廢棄物圖鑑 - 澄洋環境顧問

國外研究指出,海水養殖活動為海上漂浮垃圾的顯著來源,而漁業則產生約18%的海洋垃圾。台灣所在的東亞區域,為全球最大的海水養殖產區,中國、日本與韓國 ... 於 www.indigowaters.org -

#12.1993年台北國際漁業展覽會紀實 - 水產試驗所

告設計有限公司整體設計施工,占地600餘坪. ,採用開放空間設計,以活潑且具有 ... 法,展現台灣的漁業、養殖業及水產加工業40 ... 模最大、地位最重要的一種養殖漁業。 於 ws.tfrin.gov.tw -

#13.鮪魚家族在永續經營的前提下以創新為理念要求,期許成為一個 ...

鮪魚家族連鎖飯店是由遠洋漁業公司『華偉漁業集團』轉投資所建立的飯店,多年來 ... 台灣是ㄧ個四面環海海島國家,鮪魚家族對於藍色海洋那種情感的深切不可言喻,更 ... 於 fishhotel.com.tw -

#14.血汗海鮮背後的劊子手 - 動物友善網

大連遠洋漁業公司是漁工口中惡名昭彰的「累犯」,去年船隊旗下 ... 中國是全球最大的遠洋漁業大國,大約有2700艘遠洋漁船,其次是台灣,擁有1100多艘 ... 於 animal-friendly.co -

#15.Luen Thai Fishing Ventures

联泰渔业投资有限公司是一家一流的渔业公司,公司致力于对金枪鱼及其它海产进行 ... 我们的渔业基地均战略性地分布在各地,为来自中国、台湾及其他国家的150余艘延绳钓 ... 於 hkg.ltfv.com -

#16.【調查報導幕後】未竟的遠洋治理:從資料海中勾勒裁罰輪廓

漁業 署網站上僅公布處分人的姓名(或公司名稱)、船隻名稱,並沒有電話 ... 方式經營,也就是雖然是台灣人經營,但掛他國船籍,此平台最大的優勢是可 ... 於 medium.com -

#17.國際漁業資源管理實務報告書-台灣遠洋鰹鮪漁業的發展困境

向島國投資換取EEZ入漁:除了在該島國的漁業活動外,台灣的遠洋漁業公司亦會在 ... 亦會造成上述的VDS被均分得越少的問題,我們認為目前台灣漁業面臨的最大的隱憂。 於 smbrcourse.files.wordpress.com -

#18.秋刀魚捕獲量第一的那家台灣公司要開始全力搶攻大陸市場了!

2015年華偉國際漁業集團的秋刀魚捕獲量,國內市占率第一, ... 這將是台灣養殖產業和漁產市場的最大出路,也是黃一成擔任理事長的全國漁業公會,努力 ... 於 kknews.cc -

#19.揭密台灣漁業霸主- 財訊- 財經雜誌 - PChome 股市

領頭浮現的是逃命的鯡魚,緊接在後的就是漁船們的主要目標─鮪魚魚群,以最高時速40公里的速度衝刺吞噬,身形呈現流線渾圓的炸彈形狀,最大的身長可超過3 ... 於 stock.pchome.com.tw -

#20.報導者 - 卓越新聞獎基金會

前鎮是台灣遠洋漁業的基地,靠港的船曾經縱橫三大洋,養活數萬 ... 地,不僅漁獲量第一,還能停泊噸數最大的漁船,屬於中央機關直接管轄的「第一. 類漁港」。 於 www.feja.org.tw -

#21.台灣遠洋漁業的勞動體制: 鮪延繩釣船長討海經驗分析

即使同樣是漁業公司出資經營的超低溫遠洋鮪釣船,有的是. 全部聘僱日本籍船長,有的是以台籍 ... 魚出口國,台灣為日本進口冷凍大目鮪及黃鰭鮪的最大供應國,2011 年日. 於 ir.nptu.edu.tw -

#22.遠洋漁業條例 - 全國法規資料庫

三、遠洋漁業:指使用漁船於公海或他國內水、領海或專屬經濟海域(以下簡稱管轄海域),從事漁撈 ... 一、海洋漁業資源之保育、管理、利用及最大可持續生產量之維持。 於 law.moj.gov.tw -

#23.航行世界的台灣船隊,還是日不落國? - 端傳媒

除此之外,任何國家都難以忽視的現象,即是砸大錢投入遠洋漁業的中國,這從世界最大的鮪魚市場——日本——方面的數據可以窺見一二。 當台灣漁船似乎仍將重點 ... 於 theinitium.com -

#24.首頁- 海鮮、水產宅配嚴選推薦|鱻魚購

漁業 署提供海鮮、水產嚴選線上宅配平台,新鮮漁產品通通來自台灣在地漁民與養殖青年之手。產地直送、層層把關的精選水產提供給愛吃海鮮的民眾,現在立即上網訂購一起 ... 於 fishgo.atri.org.tw -

#25.【財訊】揭密台灣漁業霸主 - Tvbs新聞

領頭浮現的是逃命的鯡魚,緊接在後的就是漁船們的主要目標─鮪魚魚群,以最高時速40公里的速度衝刺吞噬,身形呈現流線渾圓的炸彈形狀,最大的身長可超過3 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#26.【台灣遠洋漁業公司】華偉漁業股份有限公司104人... +1

台灣 遠洋漁業公司:華偉漁業股份有限公司104人...,【公司簡介】11個工作機會。華偉漁業集團累積十數年遠洋漁獵 ... 台灣漁業利益最大化黑鮪魚配額換大目鮪1年- Video ... 於 tag.todohealth.com -

#27.臺灣最大的遠洋漁港和漁業基地-「前鎮漁港」 - 中華民國全國漁會

至民國70 年代,在新市政計畫的推動下,高雄市. 的工業重心逐漸遷移至小港區。該年代初際,屬全國重. 工業之首的中鋼公司,已順利營運同時陸續擴建,政府. 並擇 ... 於 www.rocnfa.org.tw -

#28.後疫情時代漁業發展數位科技與海洋永續並進

嘉藤電氣創立於1974年,一直以來專注於自製電浮標相關設備,公司位於臺灣最大遠洋 ... 台灣過去曾有草蝦王國的美名,而後因不明原因造成大量死亡,產業一夕間沒落, ... 於 cloudcdn.taiwantradeshows.com.tw -

#29.兩岸聚焦:台灣漁業轉型還不錯

前鎮漁港屬於台灣遠洋漁業基地,是台灣捕獲量最多也是船舶噸位最大的漁港。 ... 在嘉義布袋鎮的正鑫水產加工有限公司,記者見到了41歲的蔡鳳祺。 於 tw.people.com.cn -

#30.可以問一下台灣最大的遠洋漁業公司在哪阿! - 航海者

小盆友~ 你想跑漁船還是商船ㄚ?? 看您PO的文我真不知道你的方向是哪一種~ 一會兒要當老軌~驗船師~一會兒要跑漁船~ 還是漁船商船傻傻分不清楚~ ... 於 marinefans.org -

#31.台灣最大漁業公司的情報與評價,YOUTUBE、FACEBOOK

在台灣最大漁業公司這個產品中,有4篇Facebook貼文,粉絲數超過0的網紅,也在其Facebook貼文中提到, ⭐️sMeet上市智聯服務搶攻資通訊技術系統整合的商機2021年疫情出 ... 於 money.mediatagtw.com -

#32.公司理念- SOON YI SUSHI - 順億鮪魚專賣店

全台最大超低溫加工廠. 順億超低溫冷凍廠成立於2006年,為全台灣第一座千噸級以上之大型超低溫冷凍加工廠,秉持 ... 於 www.soonyi.com.tw -

#33.穩發大世紀_穩發簡介 - 歡迎光臨穩發漁業集團

是時正逢台灣魷釣船蓬勃發展期、所以即與多位友人成立【穩發漁業公司】、並連續於 ... 有全發」、「有連發」、「穩春發」、「有成發六十六號」組成印尼最大的流刺網船 ... 於 www.winfar.com.tw -

#34.世界最大鮪魚貿易公司加入水產品可追溯性全球對話(GDST)

鏈服務提供商之一,並專門從事鮪魚貿易的豐群水產股份有限公司(豐群)現. 已加入GDST。豐群在全球擁有30 多家子公司、漁業基地和船務代理機構。參. 於 traceability-dialogue.org -

#35.豐群水產與台灣鮪延繩釣業者共同發展永續漁業 - 工商時報

豐群水產於兩年前與其北美子公司大黃蜂食品(The Bumble Bee Seafood Company)著手太平洋與印度洋長鰭鮪延繩釣等兩個漁業改善計畫,期望達到MSC的 ... 於 ctee.com.tw -

#36.國際組織點名超時工作? 豐群水產:不精確資訊影射 - 民視新聞網

大小船隻進出漁港,這些離鄉背井到海上工作的外籍漁工,是台灣漁業幕後的 ... 美國鮪魚罐頭大廠的台灣豐群水產,是全球最大鮪魚水產品貿易公司之一, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#37.漁業如何永續? 從漁業管理、海洋保護區到責任漁業

日期:104-07-09 資料來源:台灣環境資訊中心. 作者:徐承堉(臺灣責任海鮮指標(RFI)及湧升海洋公司創辦人). 漁業捕撈不是今天漁源枯竭的唯一原因,卻可能是受影響 ... 於 www.nmmba.gov.tw -

#38.【永續在台灣.台灣在永續】系列|釣魚~釣魚~釣到什麼魚?

過往台灣漁業以最低成本追求最大產量方式向世界擴張,討海人的觀念就是「有船就捕、有魚就撈」。過度捕撈造成魚類數量銳減,加上越來越嚴重的全球暖化影響 ... 於 www.tsff.com.tw -

#39.血淚漁場:跨國直擊台灣遠洋漁業真相 - 博客來

書名:血淚漁場:跨國直擊台灣遠洋漁業真相,語言:繁體中文,ISBN:9789869445139,頁數:196,出版社:行人,作者:李雪莉,林佑恩,蔣宜婷,鄭涵文, ... 於 www.books.com.tw -

#40.WCPFC漁業委員會議結束,大者仍恆大? - 上下游

台灣 海龍王愛地球協會執行長林愛龍表示,「這些補助真正受惠的是少數大型遠洋漁業公司,但對整體台灣漁業永續發展,到底有多大幫助,值得大家探討。 於 www.newsmarket.com.tw -

#41.台灣遠洋漁業台全世界第三世界漁業強權之一+全盛期漁船高達 ...

豐群水產是全球前三大漁業貿易公司,年營業額高達400多億元,是台灣經手最多鮪魚的貿易 ... 民間最大造船廠中信造船董事長韓碧祥,從早年的造船學徒到被稱為「台灣船 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#42.豐群水產與台灣鮪延繩釣業者共同發展永續漁業

豐群水產於兩年前與其北美子公司大黃蜂食品(The Bumble Bee Seafood Company)著手太平洋與印度洋長鰭鮪延繩釣等兩個漁業改善計畫,期望達到MSC的標準, ... 於 info.taiwantrade.com -

#43.探討遠洋漁業條例政策之影響(正式報告) - 海洋委員會

透過迴歸分析法探討受政策影響後漁獲價格之變化,使用台灣遠洋漁業 ... 政策是規定所有從事遠洋漁業的漁民須遵守,但影響最大的是擁有輸歐漁獲證明. 於 www.oac.gov.tw -

#44.反剝削海洋全球九大水產公司承諾不過漁– CSRone 永續智庫

日前,在聯合國海洋會議上,全球九大水產公司簽署「海產業守護海洋 ... 營收最高的兩家漁業公司Maruha Nichiro和日本水產株式會社、鮪魚捕撈量最大的 ... 於 csrone.com -

#45.反剝削海洋全球九大水產公司承諾不過漁 - 環境資訊中心

上週在紐約的聯合國海洋會議上,全球九大水產公司簽署「海產業守護海洋 ... 最高的兩家漁業公司Maruha Nichiro和日本水產株式會社、鮪魚捕撈量最大的 ... 於 e-info.org.tw -

#46.全球最大捕魚船隊助中國擴大海上影響力

官方數據和分析家的估測表明,與中國實力最接近的競爭對手台灣和韓國 ... 中國最大的遠洋漁業公司是中國水產有限公司(China National Fisheries Corp.) ... 於 cn.wsj.com -

#47.台灣超捕大目鮪國際保育界譴責

台灣 的漁業正面臨危機。大西洋鮪魚保育委員會、公開譴責台灣超量捕捉鮪魚、而且還私下違法讓渡鮪魚配額,農委會今天召開記者會、指出未來一年、是重要 ... 於 news.pts.org.tw -

#48.豐群水產- 维基百科,自由的百科全书

豐群水產股份有限公司(英語:FCF Co., Ltd.)是臺灣一家以水產貿易為主要業務的民營企業,其業務範圍橫跨全球各大洋。 豐群水產股份有限公司. FCF Co., Ltd. 於 zh.m.wikipedia.org -

#49.豐群水產- 隱形冠軍稱霸遠洋漁業 - 未上市股權轉讓服務

台灣 衛理驗證公司指出,全球漁業資源有限、海鮮需求不減反增, 各國消費者、零售商、餐廳和加工廠開始追求「永續海鮮」,非營利組織的海洋管理委員會致力 ... 於 haoge.pixnet.net -

#50.中國宣布新漁業補貼政策改革但不包括遠洋漁業

儘管中國表示希望成為WTO 限制有害漁業補貼協議的一部分,卻依然繼續支持遠洋船隊之擴張。2022年3月,中國增加對最大國有鮪漁業公司上海開創國際海洋 ... 於 www.squid.org.tw -

#51.【漁業人物誌】走遍三大洋的國際漁業外交推手 謝文榮(農 ...

他說,安內才能攘外,公會跟得上時代的腳步,才能提供會員最好的服務;國內政府與業界團結力量越大,才能夠為臺灣國際漁業爭取最大的發展空間。不管對於個人、對於公司、 ... 於 rpb83.nsysu.edu.tw -

#52.五十年來創造數百億財富,台灣的日不落國產業 遠洋漁業 - 報橘

和春水產則為設籍於萬那杜的鮪延繩釣船公司,負責人羅世傑更是世界最大水產加工集團泰聯主要供應商之一。 單一家族企業代表則有中信造船韓碧祥家族、慶富 ... 於 buzzorange.com -

#53.期許成為上帝的好管家豐群水產周昌毅總經理 - 基督教論壇報

【記者謝宜汝/高雄採訪報導】台灣是個四面環海的海島,卻擁有世界六大遠洋漁業國鮪魚捕獲量全球第一的亮眼地位。其中最大關鍵因素,是因為有一間事業 ... 於 ct.org.tw -

#54.一艘遠洋漁業漁船猶如一座工廠撐起龐大產業鏈 - 農傳媒

在這個全國最大的遠洋漁業重鎮,從漁船卸魚,到出港前的整補作業,在在展現遠洋 ... 年間面臨北太平洋赤魷價格崩跌,因此提議將公司的魷釣船改裝為秋刀魚棒受網漁船, ... 於 www.agriharvest.tw -

#55.東加鮪漁業管理及發展國家計畫(2018 - 2022)

加鮪漁業資源,以將東加經濟和人民的利益最大化,同時確保漁業的生物和經濟永 ... 東加有光船租賃政策和規定,允許當地漁業公司和實體租船,且若適當,則允許懸. 於 www.ofdc.org.tw -

#56.KOO'S FISHING COMPANY LIMITED(辜氏漁業股份有限公司)

有鑑於台灣與南太平洋之馬紹爾群島的良好邦交,其政治安定,人民友善,並擁有 ... 近年來在國際上漁業資源與管理的挑戰環境下,公司具有深根島國化的最大競爭優勢。 於 www.1111.com.tw -

#57.國際組織點名超時工作? 豐群水產:不精確資訊影射 - 奇摩新聞

大小船隻進出漁港,這些離鄉背井到海上工作的外籍漁工,是台灣漁業 ... 2020年併購美國鮪魚罐頭大廠的台灣豐群水產,是全球最大鮪魚水產品貿易公司之 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#58.從山東到加拉帕戈斯群島:中國的全球捕魚行動

在本國沿海水域的漁業資源嚴重枯竭之後,中國逐步建立了迄今為止世界上最大的深海捕魚船隊,現在可在世界上任何海洋捕魚。這也引發了對海洋資源可持續 ... 於 cn.nytimes.com -

#59.柯新坤先生大事記要

1950,和鄉友創立「光隆漁業」公司,並出任總經理,專營遠洋鮪釣漁業。 ... 及「豐國造船」公司以配合政府遠洋漁業發展政策,為台灣最大的遠洋漁撈及民營造船公司。 於 www.banana.url.tw -

#60.2010年9月20日 - 台灣區遠洋鰹鮪圍網漁船魚類輸出業同業公會

歐洲最大的魚罐頭加工業者Anfaco在第11屆世界鮪魚貿易會議中要求簽署區域性 ... 吉國總統董安諾最近公開吉國與一家設籍在斐濟之中國漁業公司「Golden Ocean」積極進行 ... 於 www.ttpsa.org.tw -

#61.農業100年精華-臺灣漁業百年風華(農委會)

本書主要依年序分為早期漁業篇( 1895 年之前)、日治時期篇( 1895-1945 ... 稱; 2000 年以前臺灣是全球最大的吳郭魚出口國;臺灣水產養殖事業過去曾創下多項記錄, ... 於 www.coa.gov.tw -

#62.從靠海吃海到跨越經緯——台灣遠洋漁業與海洋運輸概況

一流的魚類資源,造就台灣沿近海漁業發達,也豐實了台灣遠洋漁業發展的穩固 ... 然而,業者仍以「權宜船」等各種變通辦法,甚至由漁業公司直接與他國 ... 於 www.thenewslens.com -

#63.勝過臺灣遠洋漁業每... - Greenpeace 綠色和平(台灣網站)

你知道臺灣有一家水產貿易公司的年收入約達450億,勝過臺灣遠洋漁業每年約400億新臺幣的總出口值嗎? 總部坐落於高雄前鎮的豐群水產是全球前三大鮪魚貿易商之一, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#64.110年5月份國內漁業輿情

(110.5.31台灣新生報3版); 高雄海洋局,推超優惠鱻魚防疫套組。 ... (110.5.9ETtoday新聞雲); 龜吼漁夫市集推母親節活動,最大獎2000元海鮮禮盒。(110.5.9聯合新聞網) ... 於 www.fa.gov.tw -

#65.南台灣最大漁業集團/華偉漁業集團雙船滿載下水典禮 - YouTube

Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. 於 www.youtube.com -

#66.斐濟的台灣鮪漁業:與PAFCO罐頭廠的連結

因此斐濟群島成為台灣漁船在南太平洋最大的漁業基地。 ... 島國期待外國的漁業能夠「在地化」,即希望外國的業者能在漁業基地投資設立公司,雇用當地人,. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#67.困港的台灣遠洋漁業,還有機會嗎? - 報導者The Reporter

豐群水產最清楚島國崛起如何影響台灣。作為全球前三大漁業貿易公司,豐群在全球有30個漁業據點、每年收購65萬噸的鮪魚,年營業額高達400多億元,是 ... 於 www.twreporter.org -

#68.台灣漁業聯合商機網

台灣 最專業的漁業入口網,包含國內外漁業新聞、漁業相關活動、漁業相關網站、漁產品行情、漁業智庫、漁業廣告,洽詢[email protected]. 於 www.twefish.com.tw -

#69.涉強迫勞動,美對大連一漁業公司海產品祭出暫扣令

CBP指出,該集團船隊在捕魚作業中存在強迫勞動,包括虐待許多印尼工人;將立即開始在美國入境口岸扣留該集團的金槍魚、劍魚和其他海產產品。一名CBP官員 ... 於 www.moneydj.com -

#70.中國暫停台灣多家漁船水產品加工廠輸入漁業署盤點曝原因- 政治

中國自8月1日起暫停台灣多家食品廠產品輸往中國,遭暫停輸入的水產品的漁船、公司最多,達781家,漁業署今(2)表示,經調查後,部分業者因申請資料 ... 於 news.ltn.com.tw -

#71.3年9個月的台灣漁業黃牌,歐盟解除 - 狗屎or黃金

領頭浮現的是逃命的鯡魚,緊接在後的就是漁船們的主要目標─鮪魚魚群,以最高時速40公里的速度衝刺吞噬,身形呈現流線渾圓的炸彈形狀,最大的身長可超過3 ... 於 stockstudy.pixnet.net -

#72.帛琉台灣漁業基地: 漁場與日本市場的連結 - 地理學系

三家漁業公司之下,因此形成帛琉當地的漁業公司→台灣漁船代理商→台灣漁船三個 ... 向來世界生魚片的消費,都以日本為最大市場,世界各國捕獲的鮪魚高級品大多銷往 ... 於 www.geo.ntnu.edu.tw -

#73.當鮪魚罐頭都不鮪魚 臺灣欠缺對海洋資源一個公道 - 關於民報

2013年3月,帛琉政府拒絕了臺灣最大漁業公司「豐豪」免費贈送的圍網漁船。 ... 十多年來全體業者的努力已為台灣之鰹鮪圍網漁業發展打下堅實的基礎。 於 www.peoplemedia.tw -

#74.總統參訪慶富暨豐國造船股份有限公司並出席世界客屬總會高雄 ...

<br /> 總統在簡報後致詞時表示,台灣遠洋漁業今天... ... 將兩家陳氏家族有關的造船廠合併為一,並訂名「慶富暨豐國造船股份有限公司」,成為台灣最大的民營造船廠。 於 www.president.gov.tw -

#75.公司簡介| 華偉漁業 - Fair Well Fishery

致力成為漁業產業的領導企業,創造現在和後代的經濟福祉累積二十年之遠洋漁業經驗,在多角化發展後, ... 真誠是原則,踏實是態度,從台灣高雄起點出發,拓展佈點三大洋。 於 www.fairwell.com.tw -

#76.遠洋漁業 - 海洋局- 高雄市政府

高雄市目前擁有3400 餘艘漁船、漁筏,主要作業區在台灣沿近海域和世界三大洋,漁船總噸數約35 萬餘噸,佔台灣漁船總噸位的三分之二,漁產量約50萬公噸佔台灣漁業生產量的二 ... 於 kcmb.kcg.gov.tw -

#77.介紹中信| 中信造船

中信造船集團係台灣製造最多鋼鋁船舶的公司,建造種類包括海巡署巡防艦、貨輪、 ... 成為亞洲最大的遊艇專業製造公司之一,韓碧祥董事長表示:「公司過去以製造漁船、 ... 於 www.jongshyn.com -

#78.海原晟股份有限公司

本公司與台灣多數捕魚船隻及工廠保持聯繫,進而能以具競爭力的價格,從眾多生產商來取得最優質的海鮮。 服務 隨時提供迅捷的服務。 於 hai-yuan-cheng.com -

#79.公司介紹 - Gorising

高盈貿易有限公司以提昇我國遠洋漁船作業船隊的作業能力、海上的生產力;調配分散漁貨市場的供應量、拉抬魚價;為遠洋漁業各船公司降低作業成本、賺取最大之利潤,盡最大的 ... 於 www.gorising.com -

#80.豐群水產- 隱形冠軍稱霸遠洋漁業@ 未上市股權轉讓服務 - 隨意窩

未上市股票詢價0903-071-871 陳先生隱形冠軍稱霸遠洋漁業豐群水產成立於1972年, ... 台灣衛理驗證公司指出,全球漁業資源有限、海鮮需求不減反增, 各國消費者、零售 ... 於 blog.xuite.net -

#81.【鮭魚改名潮】鮭魚們別急著改回本名漁業公司還要你「一整尾 ...

「台灣鯛生態創意園區」在臉書po文表示,挪威最大鮭魚養殖公司SALMAR要慶祝開業30週年,同時台灣最大鮭魚進口加工處理公司「口湖漁類生產合作社」慶祝 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#82.汪洋中的依靠漁船事業在異國打拼—專訪昱友企業柯景淮董事長

家族中的漁撈事業最早是民國39年,由股東合夥經營的光隆漁業公司,57年 ... 的最大關鍵因素在於聘請到優質的船長、船員、輪機長,但是現在台灣越來越 ... 於 www.fcu.edu.tw -

#83.漁業戰略,遠洋布局 - 台灣光華雜誌

遠洋鮪魚延繩釣,是台灣最早發展、至今仍是產值最大的漁業,近四百艘100噸以上船隻,全年無休在三大洋作業。 「不敢說我們船數最多,但日本有一半的船是由台灣資金建造, ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#84.總公司 - -德河海洋生技股份有限公司

位於台江內海七股潟湖,台灣最大的一塊濕地,近台江國家公園「黑面琵鷺保護區」, ... 在莫拉克風災後,漁業署興建「塭豐海水供應站」,是台灣規模最大的養殖漁業取水 ... 於 www.tekho.com.tw -

#85.華爾街日報》全球最大捕魚船隊:如何擴大中國的海上影響力

官方數據和分析家的估測表明,與中國實力最接近的競爭對手台灣和韓國總共擁有約2,500 ... 中國最大的遠洋漁業公司是中國水產有限公司(China National ... 於 www.storm.mg -

#86.國際組織點名超時工作? 豐群水產:不精確資訊影射| 民視新聞網

大小船隻進出漁港,這些離鄉背井到海上工作的外籍漁工,是台灣漁業 ... 2020年併購美國鮪魚罐頭大廠的台灣豐群水產,是全球最大鮪魚水產品貿易公司之 ... 於 today.line.me -

#87.冷鏈物流維繫品質開南大學邀企業分享經營心得

王志遠總經理說,隆順漁業擁有15小時就能達到零下六十度超低溫的船隊、全台最大的超低溫倉儲以及加工廠,漁場遍布全世界,生意做到日本、美國,甚至 ... 於 www.taiwanhot.net -

#88.拯救下陷的西部海岸線——工程師辭職創「台灣好漁」 - 社企流

台灣 西南沿海地區發展養殖漁業,超抽地下水導致地層下陷嚴重,關注此問題的陳敬恆,帶著改變土地與保護生態的夢想,毅然決然地辭去了資訊公司經理的 ... 於 www.seinsights.asia -

#89.周俊雄創豐群水產獲海洋貢獻獎肯定 - 未上市股票轉讓撮合

在眾人的掌聲中,豐群水產公司創辦人周俊雄,從海大校長手中接下海洋貢獻獎,過去台灣外交環境艱困,周創辦人率領團體突破難關,在漁業界取得領導 ... 於 kuangyi01.pixnet.net -

#90.汎亞漁業股份有限公司on Strikingly

公司 背景. 汎亞漁業是隸屬【諾百氏海洋投資集團】旗下的漁業事業體,集團相關企業版圖擴及生物科技、生物飼料、海洋捕撈、食品加工、餐飲發展、大型賣場、物流運輸等 ... 於 axito.mystrikingly.com -

#91.血淚漁場: 跨國直擊台灣遠洋漁業真相| 誠品線上

光鮮亮麗的數字養活了數萬家庭,但在背後,以最低成本追求最大發展的邏輯,早已悄悄侵蝕台灣漁業的根基。為了繼續維持榮景,壓榨和剝削是「必經」之路,不只對海洋生物窮盡 ... 於 www.eslite.com -

#92.順億鮪魚專賣店(中山店)-公司簡介與打工兼職 - 小雞上工

【品牌介紹】 【產品服務】<集團化永續經營、一條龍式服務> ○隆順漁業集團以環保 ... 另外在台灣擁有16家直營的順億鮪魚專賣店;從採購、低溫倉儲、低溫物流,最後到 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#93.全球鮭魚霸主挪威一個月帶進260億收入! 台灣養殖業該怎麼複

借鏡國際》養殖漁業精益求精鮭魚霸主挪威模式台灣行不行? ... 例如一九九二年成立的挪威皇家鮭魚公司(Norway Royal Salmon),便是由三十四家養殖 ... 於 esg.businesstoday.com.tw -

#94.歷史沿革 - FCF Co., Ltd.

豐群水產股份有限公司(以下簡稱豐群)於1972年11月成立於台灣高雄市,由首任董事 ... 商社控制的困境,基於內外實際發展需要,豐群本著服務台灣遠洋漁業之發展而佈局。 於 fcf.com.tw -

#95.鮪魚罐頭的騙局綠色和平要求「黑腥企業」水產全球下架

綠色和平今日發布《黑腥企業──鮪魚罐頭的騙局》調查報告,揭露台灣企業豐群水產在美國的子公司大黃蜂供應鏈中,疑似涉及非法漁業(illegal, ... 於 esg.ettoday.net -

#96.身為海島子民,你不能不知道台灣漁業有多威?

和春水產(The Tunago)則為設籍於萬那杜的鮪延繩釣船公司,負責人羅世傑更是世界最大水產加工集團泰聯(Thai Union)主要供應商之一。 單一家族企業代表 ... 於 blog.hamibook.com.tw -

#97.揭密!台灣遠洋漁業威霸全球歐美日中都得低頭 - Newtalk新聞

和春水產則為設籍於萬那杜的鮪延繩釣船公司,負責人羅世傑更是世界最大水產加工集團泰聯主要供應商之一。 單一家族企業代表則有中信造船韓碧祥家族、慶富 ... 於 newtalk.tw -

#98.台灣在大西洋的大目鮪漁獲配額被大減超過三分之二 - 南華大學

其次將討論,在這一國際制裁的衝擊下,國家的漁業政策如何規範台灣漁民「洗 ... 而這次的制裁除了衝擊到台灣的經濟之外,衝擊最大的就是在大西洋捕大目鮪維生的漁民。 於 mail.nhu.edu.tw