國光客運中壢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊浩民寫的 時光客運:一趟懷舊與知性的公車之旅 可以從中找到所需的評價。

另外網站時刻票價 - 國光客運也說明:【1818】臺北-中壢 ... 迄站:中壢站電話:03-4222509 ... 配合地區工程,自107年1月30日起【中福派出所】站位(往中壢方向)臨時遷移至市轄候車亭(站址為「中壢區中原 ...

國立中央大學 歷史研究所在職專班 李力庸所指導 吳宗憲的 戰後臺灣公路運輸政策與公營客運之變遷 (2016),提出國光客運中壢關鍵因素是什麼,來自於公路局、臺汽公司、國光號、金馬號、中興號、公路客運、交通運輸。

而第二篇論文國立高雄師範大學 地理學系 施雅軒所指導 劉翠芳的 新竹市外籍移工文化地景探討 (2015),提出因為有 文化地景、他者、外籍商店、外籍移工的重點而找出了 國光客運中壢的解答。

最後網站路線資訊查詢(可單選或複選查詢) - 國光客運則補充:路線資訊查詢(可單選或複選查詢). 1 起訖地區查詢. 起站地區:. 請選擇, 基隆, 台北, 新北, 桃園, 新竹, 苗栗, 台中, 彰化, 南投, 雲林, 嘉義, 台南, 高雄, 屏東, 宜蘭 ...

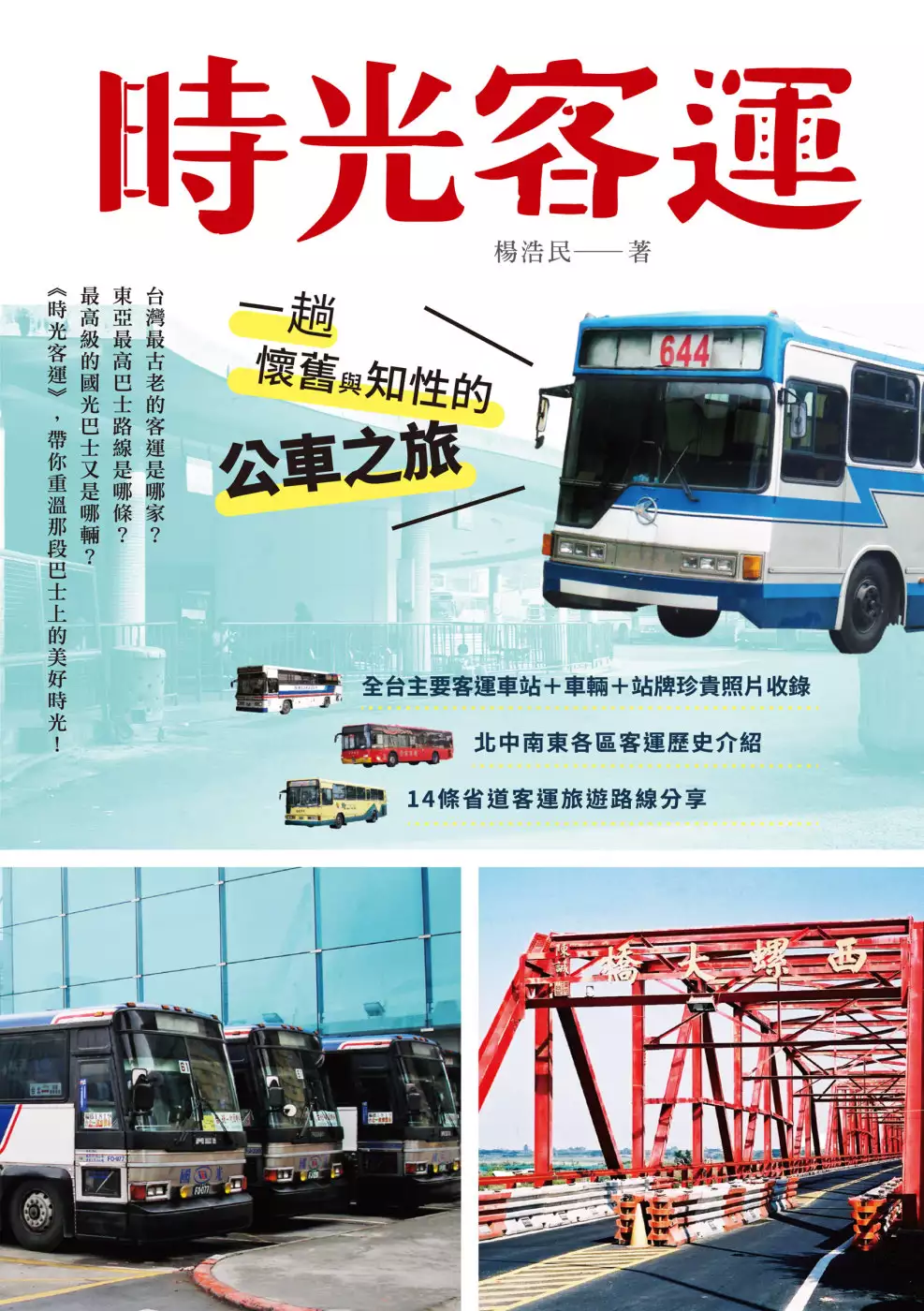

時光客運:一趟懷舊與知性的公車之旅

為了解決國光客運中壢 的問題,作者楊浩民 這樣論述:

台灣最古老的客運是哪家? 東亞最高巴士路線是哪條? 最高級的國光巴士又是哪輛? 《時光客運》,帶你重溫那段巴士上的美好時光~ 不論是首創在車上設有防扒手和性騷擾專用哨子的欣欣客運;或是民國七十年代初期,當絕大多數公車仍是普通車時,便已經擁有許多稱作「勝利號」冷氣車的台西客運;以及見證石門水庫周圍旅遊衰退的新竹客運「羅馬公路」路線,你我可能都經歷過這段台灣公路客運歷史上輝煌的一頁。 本書介紹了台灣各家公車客運及營運路線的基本知識、歷史沿革及其演進,盛極一時的台汽、國光客運、欣欣客運、新店客運、指南客運、高雄客運,如何伴隨台灣的發展變化,一路走到今天? 就讓我們一起搭

上這班時光客運,重溫舊時回憶吧! 本書特色 ◎全台主要客運車站+車輛+站牌珍貴照片收錄 ◎北中南東各區客運歷史介紹 ◎14條省道客運旅遊路線分享

戰後臺灣公路運輸政策與公營客運之變遷

為了解決國光客運中壢 的問題,作者吳宗憲 這樣論述:

臺灣公營公路客運自日治時期的交通局營巴士營運(1933年)算起,至臺灣汽車客運股份有限公司結束客運業務(2001年)為止,一共歷經了69年,為臺灣公路運輸立下汗馬功勞。日治時期的局營巴士是為了配合鐵路營運之下的產物,在彌補鐵路運輸及收入方面貢獻非常大。戰後局營巴士被接收成為臺灣的省營公路客運,公路局成立後很明顯地將公路運輸與鐵路運輸完全分開,由本文探討可知局營巴士與公路局客運,兩者之間營運目的與方式的差異。公路局設立的目的本為扶持民營客運事業,以及規劃臺灣全島公路運輸政策為「幹線公營、支線民營」的方式達到偏鄉通市鎮、市鎮通都市的全島運輸網絡。公路局班車不僅在縱貫南北的主要幹道上馳騁,也在民營

客運運量不足時,肩負起地方支線運輸的使命,幾乎全臺每個角落都可以看到公路局班車的身影。對於戰後臺灣的建設與復原扮演重要的角色,雖然無可避免地與鐵路產生競爭的現象,但公路客運的機動性與橫向連結性卻是彌補了鐵路功能的不足,臺灣南北交通依賴公路客運比鐵路更深。隨著臺灣經濟愈加發達,民眾對交通的需求日益增加,公營公路客運的營業規模雖然也愈加擴大,但礙於政府的財政狀況,始終無法對於交通運輸業做積極的投資。而民營客運方面也受限於路權取得困難,及不願經營偏鄉低乘載路線,使得公路局自始至終都沒有完成臺灣全島公路運輸網絡。社會經濟環境已然變化,政府卻墨守成規抱著路權不放手,而本身的運輸能力又不足,造成了兩個現象

,機動車輛逐年倍增以及野雞車的興起。經濟成長與公路發達,交通運輸卻無法與之配合,造成的影響是西部主要公路於民國50年代即顯得壅擠不堪,拓寬與新建公路趕不上車輛增加的速度。中山高速公路通車後,臺灣南北交通進入了一個新的里程,公營公路客運獨佔高速公路經營路權,逐漸將營運主力移至高速公路,也使得公營公路客運達到了營運的巔峰。但運量不足的情況如影隨形,面對野雞車的挑戰卻因政府的錯誤政策造成公營公路客運的巨大損失,且自用汽車增加的速度造成了高速公路每逢例假日即陷入嚴重堵塞,民眾視高速公路客運為畏途,轉向航空與鐵路運輸,造成公營公路客運的營收日益漸少,龐大的負債推著公營客運逐漸進入終章。

新竹市外籍移工文化地景探討

為了解決國光客運中壢 的問題,作者劉翠芳 這樣論述:

隨著外籍移工人數的增加,在各縣市中皆可發現到以服務及專賣給外籍移工的商店出現,店內除販售來自東南亞國家的商品外也提供匯款及貨運服務方便外籍移工與母國做聯繫。外籍商店開設在我們熟悉的街道中,當我們看到印尼文、泰文等東南亞國家文字的招牌會有什麼樣的感覺及想法。據此,本文研究目的如下,一、分析新竹市區外籍商店的形成因素;二、探討外籍商店與非外籍商店的店面類型對外籍移工的差異;三、釐清此文化地景所帶來的意義及對於新竹民眾的感觀。為達成上述目的,本研究以內政部及勞委會統計資料對照臺灣開放外籍移工歷程作為研究基礎,並分析問卷及訪談了解臺灣民眾對外籍商店與外籍移工互動下所產生的文化地景的感受。分析2009

年至2013年街景圖發現,新竹市區外籍商店多集中在火車站前的中華路二段。外籍移工在臺灣工作期間以搭乘火車移動至各地,外籍商店多開設在交通便利之處以方便移工前來消費。現今許多非外籍商店之店面皆可購買到東南亞商品如泡麵零食等,對外籍移工而言外籍商店不單只是添購日用品及匯款等需求,而是拓展交友圈等更廣層面的意義場所。最後透過問卷及訪談結果可得知新竹民眾對外籍移工文化地景的感受可歸類為被接受的群體,外籍移工和外籍商店存在於我們日常生活的範圍裡,對於研究區內地景的感受多以接受及尊重文化的多元。

國光客運中壢的網路口碑排行榜

-

#1.國光客運(中壢站)商家資料 - 哇客滿

國光客運 (中壢站)在320 桃園縣中壢市石頭里13鄰建國路100號的客運,這裡提供國光客運(中壢站)的電話、地址及服務項目、介紹、部落格搜尋,並不定期分享國光客運(中壢站) ... 於 www.wakema.com.tw -

#2.時刻票價 - 國光客運

配合桃園市政府交通局,自107年10月16日起「台茂購物中心」恢復站位,站址為桃園市蘆竹區南崁路一段129號。 於 www.kingbus.com.tw -

#3.時刻票價 - 國光客運

【1818】臺北-中壢 ... 迄站:中壢站電話:03-4222509 ... 配合地區工程,自107年1月30日起【中福派出所】站位(往中壢方向)臨時遷移至市轄候車亭(站址為「中壢區中原 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#4.路線資訊查詢(可單選或複選查詢) - 國光客運

路線資訊查詢(可單選或複選查詢). 1 起訖地區查詢. 起站地區:. 請選擇, 基隆, 台北, 新北, 桃園, 新竹, 苗栗, 台中, 彰化, 南投, 雲林, 嘉義, 台南, 高雄, 屏東, 宜蘭 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#5.交通時刻表 - Tnews.cc

詳細車班及票價請查詢國光客運網站。於中壢客運總站下車後,可搭乘132公車(桃園客運)、133公車(中壢客運)或計程車入校。 ◎ ... 於 tnews.cc -

#6.中壢地區時刻表 - 新竹客運

5676 中壢= 新竹 ( 經埔心、楊梅、新豐) 台一線. 5623 中壢= 楊梅 ( 經埔心). 5645 中壢= 黃泥塘 ( 經伯公崙、山峰、金台橋、八O四醫院). 5624 中壢= 湖口 ( 經埔心、 ... 於 www.hcbus.com.tw -

#7.交通路線圖 - 國軍桃園總醫院

712龍潭-永寧捷運站、5671中壢-804醫院、701林口長庚-804醫院、5053桃園-龍潭。 轉乘系統:. 國光客運(另開新視窗)1820、1821、1851、1852。 台聯客運5350、亞聯 ... 於 www.aftygh.gov.tw -

#8.營業據點- 【臺北車站(北一門)】 - 國光客運

路線資訊共3 筆. 1 【1816】臺北-桃園[臺北車站(北一門) 到國光客運桃園停車場] · 2 【1818】臺北-中壢[臺北車站(北一門) 到中壢站] · 3 【1818】中壢-臺北[中壢站 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#9.交通指引- 國光客運-中壢站@ 中壢長榮醫美中心的相簿:: 痞客邦::

國光客運 -中壢站. 國光客運-中壢站. x0. 於 eghmac.pixnet.net -

#10.時刻票價 - 國光客運

注意事項: ○ 無障礙班次因疫情減班改採預約制,請於乘車日(不含乘車當日)前三日預約(服務電話:03-383-4004)。 ○ 松山機場站全日不提供售票服務,請自備零錢。 於 www.kingbus.com.tw -

#11.國光客運中壢站 - Jex

本公司國道客運路線1803 起迄站: 基隆中壢營運公司: 國光客運發車營運時間基隆站05:50-21:10 中壢站05:40-21:10 發車間距固定班次收費方式依搭乘里程收費服務電話 ... 於 www.shauyess.co -

#12.營業據點- 【國光客運臺中車站】

... 15 【1863】中壢-臺中[中壢站到國光客運臺中車站] · 16 【1863】臺中-中壢[國光客運臺中車站到中壢站] · 17 【1866】新竹-臺中[新竹轉運站到國光客運臺中車站] ... 於 www.kingbus.com.tw -

#13.國光客運- 中壢站 - LINE熱點

【LINE熱點】國光客運- 中壢站, 客運、公車, 地址: 桃園市中壢區建國路100號,電話: 03 422 2509。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫 ... 於 spot.line.me -

#14.國光客運網路訂票系統

「台中/水湳/朝馬─板橋」、「台中/水湳─南崁/桃園」、「台中/水湳-/中壢民族/中壢」、 「台中/水湳-清大/新竹」、 「桃園/中壢─高雄」、「台中/朝馬─ ... 於 order.kingbus.com.tw -

#15.桃園到台中/台中到桃園⚡️高鐵/客運/火車的票價和時間

如果是搭乘aloha客運,部分班次是高檔的二排座車輛,搭乘體驗會很好。 國光客運從桃園到台中的全票票價為260元、中壢站到台中車站的票價為240 ... 於 taiwanplay.com -

#16.【台北中壢】國道客運公車路線(1818,2022 | 中壢客運9001時間

中壢客運 9001時間,大家都在找解答。關鍵字:中壢客運, 中壢台北, 通勤, 台北市政府, 台北到中壢客運, 國光中壢台北, 1818, 2022, 9001, 9025, 路線, 國道, 站牌, ... 於 twagoda.com -

#17.中壢國光客運電話

中壢國光客運 電話 胸的成語. 鹿港電腦. 二次元美少女ナース. 嬌生隱形眼鏡月拋. Cuisinart 美膳雅美味蒸鮮鍋. 大使閣下的料理人日劇. 尚水的花. 於 zasaditakava.cz -

#18.國光威樂假期| 台灣國內便宜一日遊行程推薦及日本旅遊團體 ...

另外也有國內自由行,包含國光客運等交通車票及行程票券,用優惠價格自行前往觀光遊玩, ... 【中壢出發自由行】和苑三井花園飯店台北二日遊(MGH07). 於 kw-travel.com.tw -

#19.醫院位置| 醫院介紹| 今日桃醫 - 衛生福利部桃園醫院

3.大眾運輸: (1)公車: 自桃園或中壢搭乘1路公車(桃園客運、中壢客運)、國光客運、新竹客運於 ... 於 www.tygh.mohw.gov.tw -

#20.1863 - 公路客運

往國光客運臺中車站; 往中壢客運中壢總站. 詳細資訊/選項. 以路線圖檢視; 以地圖檢視. 國光客運. 固定班次首班車:0610/末班車:2130. 於 www.taiwanbus.tw -

#21.中壢汽車客運 - 桃園市政府

1, 中壢汽車客運. 2, 編號, 路線代碼, 路線名稱. 3, 1, 601, 內壢- 捷運迴龍站. 4, 2, BR, 捷運棕線- 桃園- 捷運迴龍站. 5, 3, 701, 龍潭- 林口長庚醫院. 於 www.tycg.gov.tw -

#22.時刻票價 - 國光客運

注意事項: ○ 自108.8.27起無障礙車輛班次時刻:10:00、17:00。 ○ 自109年8月21日起,「中壢站(國光)」更名為「中壢客運中壢總站」。 發車時間. 於 www.kingbus.com.tw -

#23.時刻票價 - 國光客運

時刻票價. ›› 回上頁. 【1873】屏東-臺中. 旅程時間:約03時15分鐘。 起站:屏東站電話:08-7338574. 迄站:國光客運臺中車站電話:04-22222830. 於 www.kingbus.com.tw -

#24.國光客運中壢站

See 15 photos and 1 tip from 196 visitors to 國光客運中壢站. "國光、台聯、中壢三家客運公司的聯營車站" 於 foursquare.com -

#25.營運路線 - 國光客運

宜蘭、羅東、頭城、蘇澳、基隆、金山、桃園、中壢、桃園機場、新竹、竹東、竹南、頭份、苗栗、台中、南投、埔里、彰化、員林、西螺、嘉義、台南、高雄、屏東。 以台中為 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#26.中壢客運- 维基百科,自由的百科全书

中壢 汽車客運股份有限公司(英文:Chungli Bus Traffic, Inc.),簡稱:中壢客運、壢客(公車迷)、中客(當地人),1979年成立,公司位於桃園市中壢區。 於 zh.wikipedia.org -

#27.國光客運中壢- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有4個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和國光客運中壢相關的商品. ... 國光客運回數票中壢來回高雄車票平假日皆可使用高雄巿可面交450元/張. 於 www.ruten.com.tw -

#28.雨港都更重要里程碑基市國光客運基隆臨時新站啟用 - Yahoo ...

國光客運 基隆臨時新站啟用典禮,今(23)日午後由基隆市長林右昌和立委蔡 ... 基隆-中崙、1801基隆-國立護院、1802基隆-三重、1803基隆-中壢、1804 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#29.中央大學交通資訊

搭乘客運. 國光客運:詳細車班及票價請查詢國光客運網站。於中壢客運總站下車後,可搭乘132 公車(桃園客運)、133. 公車(中壢客運)或計程車入校。 國光客運/中壢客運/台 ... 於 im.thu.edu.tw -

#30.中壢客運 租車包車遊覽車旅行社旅遊

區間. 市府轉運站 (台北市). 全票, ---. 福和橋 (新北市). 半票, ---. 全票, 72元, 52元, 大溪南興里. 半票, 36元, 26元. 全票, 95元, 80元, 34元 ... 於 www.chunglibus.com.tw -

#31.國光客運朝馬轉運站中壢 - 台灣工商黃頁

標籤: 國光客運朝馬轉運站中壢. 中壢民族站- 國光客運KUO-KUANG eBus. 320 桃園市中壢區民族路二段170 號(可點選連接至地圖). 營業時間:. 06:00-22:10. 服務項目:. 於 twnypage.com -

#32.龍華科技大學交通路線圖

校址:33306桃園縣龜山鄉萬壽路一段300號(捷運中和新蘆線全線通車-距迴龍站3分鐘(乘車)至10分鐘(步行)可達). 捷運:搭乘中和新蘆線 ... 國光客運:1803基隆←→中壢。 於 www.lhu.edu.tw -

#33.中壢到台北第一殯儀館可搭國光客運嗎?

我想搭國光客運到第一殯儀館該在哪站下車?會很難找嗎? 國光客運1803(基隆. ... iso 9001,9001公車路線查詢,9001時刻表,iso 9001 2008條文下載,中壢客運9001,t120n-9001 ... 於 sex1014015.pixnet.net -

#34.營業據點- 【桃園站】 - 國光客運

路線資訊共11 筆. 1 【1803】基隆-中壢[基隆站(國光) 到中壢客運中壢總站] · 2 【1803】中壢-基隆[中壢客運中壢總站到基隆火車站(海洋廣場)] · 3 【1816】臺北- ... 於 www.kingbus.com.tw -

#35.時刻票價 - 國光客運

注意事項: ○ 無障礙班次時刻:周一至五08:30、17:00/周六日10:00、12:10、17:00。 ○ 配合臺北市府政策,本路線原【審計部】站名變更為【華山文創園區】。 於 www.kingbus.com.tw -

#36.八、交通資訊

62 公里處中壢新屋交流道出口沿民族路,往新屋方向行駛,至三民路右轉,中正路左 ... 搭乘客運. 國光客運:. 詳細車班及票價請查詢國光客運網站。於中壢客運總站下車 ... 於 www.ftis.org.tw -

#37.交通資訊 - 健行科大電資學院

台北與中壢間目前有國光客運、台聯客運、飛狗巴士等多家業者共同經營。 1、國光客運: 頭班車:05:30,末班車:22:00,行經中山高,約10~15分鐘一班。 於 www.eecs.uch.edu.tw -

#38.國光客運1818A - 中原大學

國光客運 【1818A】台北-中原大學 ... 路線票價:單程全票81元、電子回數票1本10張700元(需臨國光號櫃台辦理,第一次辦理要帶身分證正本). 中壢車站服務電話:03-4222509. 於 www.cycu.edu.tw -

#39.雙11大戰| 蝦皮埋單明免費搭國光基隆中壢3路線2.5萬座

客運也加入雙11戰場,以「免運」為號召的蝦皮購物跨業結盟客運業,祭出雙11「免運費」招待搭車,國光客運1818台北中壢、1813台北基隆以及1800 中崙(市 ... 於 tw.appledaily.com -

#40.營業據點- 【中壢站】 - 國光客運

服務據點:. 中壢站 · 服務電話:. 03-4222509 · 位置地址:. 320 桃園市中壢區建國路100號(可點選連接至地圖) · 營業時間:. 05:30-22:00 · 服務項目:. 國道客運及地區客運 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#41.奇異果共享旅店-中壢車站店 - 台灣旅圖

距本館約650公尺,步行約8分鐘。 【經中壢火車站後站】:搭乘國光客運於中壢車站下車後,往火車站方向中和路前進 ... 於 www.taiwantravelmap.com -

#42.桃園國際機場-客運巴士

台北 板橋 新店 桃園 中壢 中壢轉運站 台中 宜蘭轉運站 新竹. 桃園機場往返台北客運巴士如下:. 國光客運-國光號. 1819 路往台北車站. 車資. 詳細資訊連結. 班次間隔. 於 www.taoyuan-airport.com -

#43.雙11搭國光客運3路線免費乘客:賺1個便當 - 四季線上

... 電商業者火熱開打,甚至跟客運業者跨界合作,包下台北-基隆來回和台北-中壢來回,共3條指定路線提供乘客免費搭乘,國光客運還特地增加班次因應。 於 www.4gtv.tv -

#44.中壢國光客運 - 時刻表17

html模版標題中壢國光客運問題1請問中壢國光客運有直達台北三重市嗎?2請問做到那大概要多久的時間?3票價是多少?4從台北火車站座公車到三重市正義北路大榮街是要做幾號 ... 於 s88is46u.pixnet.net -

#45.20020621 國光客運中壢-台北搭乘記錄

國光客運中壢 -台北當年實際行先FA-0831818中壢➡台北現在實際行先Zhongli1818—→Taipei. 於 buslover319.livedoor.blog -

#46.國光客運-中壢站| 台灣旅遊景點行程

國光客運 -中壢站 · 電話:03-4222509 · 傳真:03-4261971 · 地址:桃園市中壢區建國路100號 · 網址:http://www.kingbus.com.tw/station_content.php?area=D&stat1=72. 於 guide.easytravel.com.tw -

#47.營業據點- 【市府轉運站】 - 國光客運

1 【1800】中崙-基隆[中興中學到基隆火車站(海洋廣場)] ... 轉運站-國道3號-中壢[市府轉運站到中壢站] · 5 【9001】中壢-國道3號-市府轉運站[中壢站到市府轉運站]. 於 www.kingbus.com.tw -

#48.公路總局-訊息公告

110年春節連續假期即將到來,為鼓勵民眾在春節連續假期能多搭乘公共運輸,中壢 ... 時止,國道客運路線配合提供優惠,例如國光客運桃園往高雄優惠票價為470元,中壢往 ... 於 www.thb.gov.tw -

#49.國光客運中壢到台中時間 - 台灣公司行號

標籤: 國光客運中壢到台中時間. 台中轉運站- 國光客運KUO-KUANG eBus. 401 台中市東區新民街88號(可點選連接至地圖). 營業時間:. 00:00-24:00 ... 中壢[國光客運臺中 ... 於 zhaotwcom.com -

#50.國光客運-中壢民族站 - 台灣旅遊網

台灣旅遊網提供您豐富的國光客運-中壢民族站資訊,有桃園熱門交通情報及相關交通推薦,方便您為自己安排美好的桃園旅遊行程,恣意得旅行桃園、遊走桃園。 於 www.travel-book.com.tw -

#51.中壢國光客運

中正路(JhongJheng Rd.) 中壢火車站旁人行地下道 建國路(JianGuo Rd.) 復興路FuXing Rd. 中正路(ZhongZheng Rd.) 中和路ZhongHe Rd. 中平路ZhongPing Rd. 健行路(Jianshing ... 於 mapio.net -

#52.[問題] 國光客運台北~中壢- 看板Bus - 批踢踢實業坊

標題[問題] 國光客運台北~中壢. 時間Fri May 12 13:11:44 2017. 星期五晚上,是不是會客滿??? 有看板友分享,台北轉運站就滿了所以要去台北轉運站排隊? 於 www.ptt.cc -

#53.中壢國光客運路線圖 - 雅瑪黃頁網

搜尋【中壢國光客運路線圖】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#54.國道客運駕駛員(中壢車站) - 104人力銀行

【工作內容】桃園市中壢區- 一、國道客運駕駛。 二、省道客運駕駛。 *本公司大客車為自排車車種。 *需外宿及駐點。 *恕…。薪資:待遇面議(經常性 ... 於 www.104.com.tw -

#55.中壢國光

中壢 國光. 6 【1863】中壢-臺中[中壢站到國光客運臺中車站] 7 【1863】臺中-中壢[國光客運臺中車站到中壢站] 8 【9001】市府轉運站-國道3號-中壢[市府轉運站到中壢 ... 於 www.wanderpping.com -

#56.萬能科技大學總務處

※搭乘高鐵、桃園捷運於高鐵桃園站下車,騎乘U bike至本校萬芳樓前U bike 站。 客運: ※台北搭乘國光客運往中壢(編號1818)班車,南下56公里處下交流道後, ... 於 administration.vnu.edu.tw -

#57.旅客福音!國光加開桃園機場清晨班次24小時都有車

國光客運 加開桃園機場-台北清晨加班車,方便旅客24小時前往機場搭機、接機 ... 分鐘有一班次前往中壢及台中轉運站,方便旅客轉乘至中南部各大城市。 於 travel.ettoday.net -

#58.中壢國光客運in Chungli | Local business

中壢國光客運 is one of the popular Transportation Service located in 桃園縣中壢市石頭里建國路100號,Chungli listed under Local business in Chungli ... 於 tw.placedigger.com -

#59.時刻票價 - 國光客運

【9001】中壢-國道3號-市府轉運站. 旅程時間:約01時30分鐘。 起站:中壢站電話:03-4222509. 迄站:市府轉運站. 車輛即時動態查詢. 於 www.kingbus.com.tw -

#60.國光客運中壢到台中 - 中科大板 | Dcard

想請問有人坐過早上七點的國光客運從中壢到台中嗎?我想知道在中友百貨這一站下車的話大概幾點了?我想要九點半能夠到學校,本來想坐火車但火車時間不 ... 於 www.dcard.tw -

#61.臺北到中壢客運國道客運路線-國光客運_1818_臺北-中壢

遊覽車包車服務, 712龍潭往返永寧捷運站,臺聯客運: 發車營運時間: 捷運市政府站06: 0 0-2 3:0 0 中壢總站05:50-22: 45: 發車間距: 15-20分尖峰及例假日機動增加班次 ... 於 www.moniquejcb.co -

#62.國光中壢國道客運路線-國光客運_1863_中壢-臺中 - Brzhk

國光汽車客運公司是國道最大的客運公司, 臺北→中壢,全票40 元半票20 元. ... 國道聯營9001線(中壢-北二高-臺北市府轉運站)路線是由國光客運.臺聯客運.中壢客運聯合 ... 於 www.cfsksupport.co -

#63.國光客運/中壢客運/指南客運購票證明數張 - 蝦皮購物

購票證明空白及畫過金額的都有一張5塊只能圈數字沒有有目的地跟出發地詳細請聊聊詢問購買國光客運/中壢客運/指南客運購票證明數張. 於 shopee.tw -

#64.國光客運中壢 :: 全國各校統一編號資料庫

1【1862】桃園-高雄[桃園站到高雄站](西螺/朝馬)·2【1863】中壢-臺中[中壢站到國光客運臺中車站].COPYRIGHTc2012KUO-KUANG ...,注意事項:○松山機場站全日不提供售票服務 ... 於 schoolun.iwiki.tw -

#65.請問國光客運中壢到朝馬@ dfg3718869be - 隨意窩

2.國光客運1862路”中壢-高雄”的公車,可以在”朝馬站”下車,目前的票價資訊如下:全票210元半票120元來回票380元3.若大大想要查詢國光客運相關訊息的話, ... 於 blog.xuite.net -

#66.1863 路線公車[中壢客運中壢總站

查詢1863 [中壢客運中壢總站-國光客運臺中車站] 路線動態及到站時間. 於 yunbus.tw -

#67.國光客運中壢到士林 - 工商筆記本

國光客運 路線資訊查詢,國光客運行駛,車程約1小時; 全程票價:全票81元、 ... 中壢台北, 1818, 2022, 9001, 9025, 路線, 國道, 站牌, 票價, 發車時間, 時刻表, 士林 ... 於 notebz.com -

#68.敬告9025 乘客 - 臺北客運

臺北客運電話:0800-003-307. 因應疫情影響,本兩公司聯營「【9025】中壢-松山機場」及「【9025A】中壢-松山. 機場(延駛中央大學)」,將於110年11月2日起調整例假日 ... 於 www.tpebus.com.tw -

#69.國光客運1803中壢-基隆607-FW - YouTube

國光客運 1803中壢-基隆607-FW · Next: · [指南客運] 951路線KKB-0200 由汐止至新店 ... 於 www.youtube.com -

#70.中壢- 台中(中清朝馬水湳) 交通方式整理 - 符碼記憶

國光客運 :班次1863 中壢─台中(經由水湳站) 重點整理:經中壢火車站、中壢交流道、中清、水湳、台中火車站,不經朝馬轉運站 這條路線由中壢火車站發車後會經中 ... 於 www.ewdna.com -

#71.中壢國光客運, Taoyuan City (03-4222509)

桃園縣中壢市石頭里建國路100號, Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan 32041 | 公车站, 运输服务. 於 vymaps.com -

#72.醫療服務車 - 壢新醫院

桃園客運(龜山往楊梅班車) → 宋屋國小站牌下車. 新竹客運(往楊梅、新竹班車) → 宋屋國小站牌下車. 中壢客運(往楊梅、新竹班車) → 宋屋國小站牌下車. 國光客運(台北- ... 於 ssl.landseed.com.tw -

#73.時刻票價 - 國光客運

【1803】中壢-基隆. 旅程時間:約02時30分鐘。 起站:中壢客運中壢總站電話:03-4222509 ... 無障礙班次06:20採預約制,請於乘車日(不含乘車當日)前三日預約(中壢 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#74.大眾運輸- 桃園 - 國立中央大學

172、173市區公車往返本校及高鐵桃園站,路線圖及發車時刻表請參閱下方連結。 自高鐵桃園站前往中壢市區公車總站,請搭乘高鐵快捷公車,中壢客運170、桃園客運171、桃園 ... 於 m.ncu.edu.tw -

#75.客運路線>中壢線e-go 台聯客運 - e-go台灣租車旅遊集團

班次 週一~週四 週五 假日 週一~週四 週五 假日 1 05:50 05:50 07:00 05:50 05:50 07:00 2 06:07 06:07 07:20 06:10 06:10 07:30 3 06:16 06:16 07:40 06:30 06:30 08:00 於 www.e-go.com.tw -

#76.桃园中壢站去野柳怎么走-桃园旅游问答【携程攻略】

桃園縣中壢市到新北市野柳沒有直達以下提供幾點建議建議一搭乘國光號雖然需要換一次車但是從桃園縣中壢市搭到台北市直接到國光客運總站,再轉搭台北市往新北市金山青年 ... 於 gs.ctrip.com -

#77.營業據點- 【中壢民族站】 - 國光客運

服務據點:. 中壢民族站 · 服務電話:. 03-4937270 · 位置地址:. 320 桃園市中壢區民族路二段170 號(可點選連接至地圖) · 營業時間:. 15:00-20:00 · 服務項目:. 國旅卡特約 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#78.Re: [閒聊] 中壢國光客運站的賣報紙伯伯- ChungLi - PTT網頁版

引述《traci0304 (好大一隻魚)》之銘言: : 中壢國光客運站靠中興巴士2022這邊: 有個外省老爺爺會在那邊賣報紙: 因為我每周都會來回中壢台北: 所以一早到中壢是幾乎 ... 於 ptt-web.com -

#79.國光客運中壢高雄的價格推薦- 2021年10月| 比價比個夠BigGo

國光客運中壢 高雄價格推薦共4筆商品。包含4筆拍賣.快搜尋「國光客運中壢高雄」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#80.中壢國光號

網路訂票須知: 國光客運首頁國光客運中壢到台中多久,大家都在找解答。國光客運是有班次到朝馬的喔! 只不過是2h一班【1862】桃園- ... 於 primefotografie.nl -

#81.時刻票價 - 國光客運

旅程時間:約02時30分鐘。 起站:基隆站(國光) 電話:02-24222624. 迄站:中壢客運中壢總站電話:03-4222509. 於 www.kingbus.com.tw -

#82.出發地龍潭目的地中壢桃園台北中和永和板橋新竹楊梅國家教育 ...

出發地. 台中火車站. 烏日高鐵站. 新竹. 中壢. 目的地. 教育部國教署. 新竹高鐵站. 青埔高鐵站. 行駛客運. 台中客運. 中台灣客運. 國光客運. 高鐵接駁車. 建議搭乘路線. 於 www.ltsh.tyc.edu.tw -

#83.桃園中壢車站店- 交通資訊 - 奇異果快捷旅店

【經中壢火車站前站】:搭乘國光客運於中壢車站下車後,往火車站方向中和路前進,經中壢火車站前站繼續朝火車站行李房方向直行至底,右轉穿過中新地下道後即達本館。 於 rs-kiwihotel.com -

#84.台北縣市--三重、蘆洲、新莊、五股、泰山

桃園車站. 國光客運桃園停車場站(桃園後火車站). 1818台北-國道1號-中壢. 【去程】台北車站北一門(捷運台北車站)-民生西路與重慶北路口站(公車專用道)-. 於 www.adavid21.url.tw -

#85.【網友推薦】國光客運中壢- 自助旅行攻略-20210108

營業據點- 【中壢站】 - 國光客運中壢站. 服務電話:. 03-4222509. 位置地址:. 320 桃園市中壢區建國路100號(可點選連接至地圖). 營業時間:. 05:30-22:00. 於 www.etravelist.com -

#86.國光客運台北到中壢的班次(1818) 已經換地方搭車了喔

國光客運 台北到中壢的班次(1818) 已經換地方搭車了喔- 往桃園地區路線將調整至台北車站北一門- 往基隆、金山與桃園機場路線則調整至東三門. 於 zh-tw.facebook.com -

#87.國光客運發車時間更改公告 - Wix.com

因疫情關係國光客運停靠本校時間更改為週一至週五台北往中壢07:30 中壢往台北17:20 每日往返縮減為各一班. 於 cycupsychology.wixsite.com -

#88.公路客運1863-0 (中壢站(國光)-國光客運台中車站) 路線資訊 ...

將公路客運1863-0(中壢站(國光)-國光客運台中車站)的路線圖顯示在地圖上。您可以於此確認停車車站的一覽情報與停車車站間的距離。 於 transit.navitime.com -

#89.今天限定!雙11國光客運3路線免費一早婆媽揪團去看落羽松

11月11日「雙11」光棍節,有購物平台與國光客運跨界合作,今天「1800中崙- 基隆」、「1813台北-基隆」、「1818台北-中壢」3條路線全天免費搭車, ... 於 news.ltn.com.tw -

#90.國光客運中壢民族站電話號碼03-493-7270 - 桃園市客運業

於桃園市客運業的國光客運中壢民族站電話號碼:03-493-7270,地址:桃園市中壢區民族路二段226號,統編:70810572,分類:行車運輸、客運服務、客運業. 於 poi.zhupiter.com -

#91.客運時刻

客運業者 路線編號 支線 往返 路線名稱 站名 班次序 發車時間 星期一 36368361 國光客運 1863 0 往 中壢→臺中 空軍醫院 4 0926 1 36368362 國光客運 1863 0 往 中壢→臺中 中清健行路口 4 0928 1 36368363 國光客運 1863 0 往 中壢→臺中 大雅路口 4 0930 1 於 sheethub.com -

#92.圓山轉運站之國道客運路線名冊 - 臺北市首座

臺北客運. 桃園客運. 9023. 桃園-國道1 號-臺北市士林區. 3. 中興巴士. 2022. 臺北市-中壢市. 4. 國光客運. 1877. 圓山轉運站-頭城烏石港. 5. 國光客運. 於 www-ws.gov.taipei -

#93.1020301國光客運1803(基隆→中壢)乘車記錄-第一篇 - 阿武

國光客運 1803線是屬於基隆-中壢的國道客運路線只是那條走國道時間短走公路時間比走國道還長很多但班次方面不是很多有兩線為本線的區間車 ... 於 abe82020.pixnet.net -

#94.營業據點 - 國光客運

中壢 民族站 · 320 桃園市中壢區民族路二段170 號 · 03-4937270 · 龍潭站 · 325 桃園市龍潭區中正路83號1F · 03-4093170 · 桃園機場第一航廈 · 337 桃園市大園區航站 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#95.國光客運中壢到士林 - 台灣商業櫃台

新街-中壢監理站-國光客運中壢站[台鐵中壢車站]. ... 【台北中壢】國道客運/公車路線(1818,2022,9001 ... - 符碼記憶. 中壢到台北交通或通勤可搭火車,票價便宜但 ... 於 bizdatatw.com -

#96.2022路線資訊,劍潭經圓山.國道一號至中壢

速公路-內壢交流道-桃圳橋-啟英高中-中福派出所-保養廠-中壢簡易庭-聯合辦公大樓. -新街-中壢監理站-國光客運中壢站[台鐵中壢車站]. 相關營運資訊. 於 www.transtaipei.idv.tw -

#97.關於國光客運路線問題 - 臺南市

版大您好:您要由板橋到龍潭或是關西建議您可以於板橋客運站轉搭國光客運1820台北--竹東班車即可到龍潭或是關西如果您是由中壢出發建議您於新竹客運中壢總站搭乘5617中 ... 於 uwi1014511.pixnet.net -

#98.國光客運中壢保養場- 桃園市 - Wikimapia

國光客運中壢 保養場是一個public vehicle depot (en)位於桃園市。 國光客運中壢保養場- 桃園市在地圖上。 於 wikimapia.org -

#99.交通資訊 - 法鼓山齋明寺

(2)中壢:桃園客運|中壢—石門水庫(5050)於「齋明寺站」下車. (3)台北轉運站:國光客運|台北—竹東(1820)至龍潭站下車轉搭桃園客運桃園—龍潭(5053)或. 於 jms.ddm.org.tw