國際抑鬱症測試的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RobertM.Sapolsk寫的 壓力:你一輩子都必須面對的問題,解開壓力與生理、精神的糾纏關係! 和洛伊斯.班納的 瑪麗蓮.夢露都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新冠疫情:英國研究發現病毒增加抑鬱和失智症風險 - BBC也說明:三分之一曾感染過新冠病毒的人會發展成心理或神經方面的疾病,或是導致心理或神經疾病復發。 而那些因為新冠住院或是需要重症監護治療的人風險更高。 這有 ...

這兩本書分別來自柿子文化 和三聯所出版 。

國立臺北護理健康大學 資訊管理研究所 杜清敏所指導 俞詠銘的 運用機器學習於工作滿意度預測麻醉護理師身心健康之研究-以北部某醫學中心為例 (2021),提出國際抑鬱症測試關鍵因素是什麼,來自於麻醉護理師、身心健康、工作滿意度、機器學習、邏輯斯迴歸。

而第二篇論文輔英科技大學 護理系碩士班 林惠賢所指導 洪瑞蘭的 複合式活動方案對失能老人健康狀況之成效探討: 失智之差異 (2021),提出因為有 複合式活動、失能、老人、失智的重點而找出了 國際抑鬱症測試的解答。

最後網站抑郁症則補充:在不同收入水平的所有国家中,抑郁症患者往往得不到正确诊断,还有些非抑郁症患者往往被误诊并被误开抗抑郁药。 症状和类型. 在抑郁发作期间,患者连续两 ...

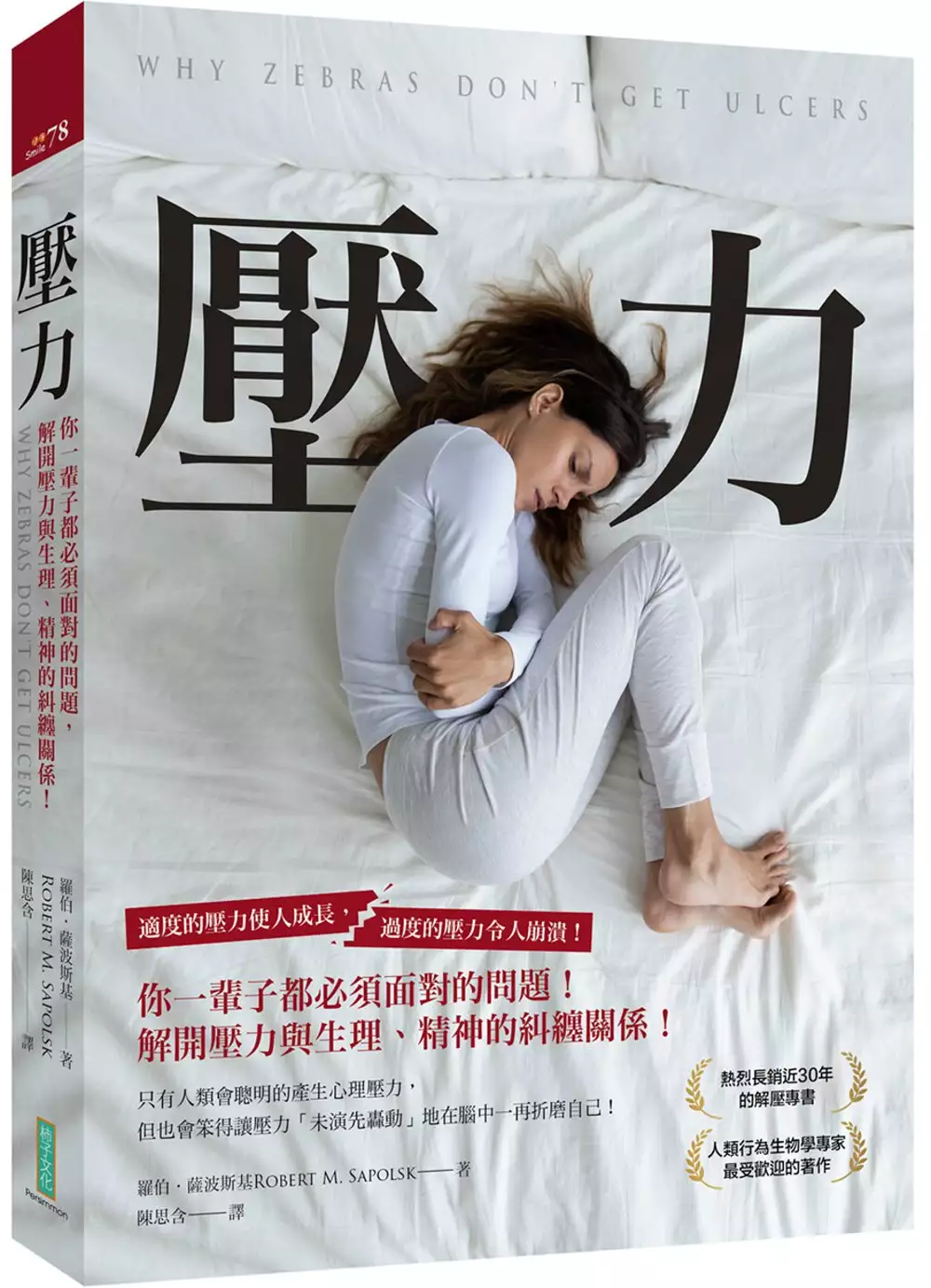

壓力:你一輩子都必須面對的問題,解開壓力與生理、精神的糾纏關係!

為了解決國際抑鬱症測試 的問題,作者RobertM.Sapolsk 這樣論述:

適度的壓力使人成長,過度的壓力令人崩潰! 熱烈長銷近30年的解壓專書 人類行為生物學專家最受歡迎的著作 假如你是匹被獅子追逐的斑馬,或者是一個在茫茫荒原上饑腸轆轆的原始人, 你的身體將會做出什麼樣的生理反應? 但你不是斑馬,也不是原始人,你是一個衣食無憂、生活舒適的現代人。 而激烈競爭的社會卻會帶給你巨大的心理壓力, 這些心理壓力會讓身體引起怎樣的反應呢? 臺灣的壓力指數已在全球排名第二位! 透析壓力、解讀壓力,已是你我必須正視的問題。 根據美國信諾保險集團一項全球性的健康指數調查,臺灣的壓力指數已在全球排名

第二位!而長期處於壓力下的身體,究竟會出現什麼毛病呢? 你的心血管(心臟病、高血壓、中風)、能量代謝(糖尿病)、消化道(胃潰瘍、結腸炎、便秘)、生長(侏儒症)、生殖(不孕、性無能)、免疫(各式傳染病、癌症)、神經(神經死亡、學習記憶困難、老年癡呆)、精神(抑鬱、躁狂、精神分裂),及老化(集上述之大成)等,都可能出問題。 壓力之為害,一般人大抵也有些概念,坊間亦不乏打著教人放鬆、降低壓力的書籍,還有各式各樣健身運動、按摩、打坐等方法;其中某些方案如果能身體力行,也不是沒效果。但要談到長期壓力如何造成上述危害,什麼樣的方法才是最有效的應付之道,如果不是在壓力生理學這一行浸淫多年的人

,也無從了解其中多重微妙之處,而史丹佛大學生物學及神經學專家薩波斯基教授,正是回答這個問題的最佳人選! 只有人類會聰明的產生心理壓力, 但也會笨得讓壓力「未演先轟動」地在腦中一再折磨自己! 所謂壓力源,是指來自外在世界打破你慣性思想與行為的東西,也可以是「預期即將發生」的因由;而壓力反應,則是你的身體試圖重建慣性思想與行為的作為。 如果你是逃命的斑馬,或是衝刺覓食的獅子,你的生理反應會良好地處理這類短期生理緊急事件。但是,當我們枯坐擔心有壓力的事情時,也會開啟相同的生理反應。 而當它們被慢性激發時,就可能是個災難,因為壓力反應本身會比壓力源更有害

。 壓力本身不會致病, 我們面對壓力的方式才是問題所在! ✧壓力不是使你身體出問題的原因。其實是壓力提高了你得到某疾病的風險,而那個疾病使你身體出問題;或者,如果你有這種疾病,壓力會使這個疾病勝過你的抵抗力。 ✧持續或重複的壓力,可能以永無止盡的方式破壞我們的身體。 ✧有時候,壓力相關疾病可能來自於太慢關閉壓力反應,或是關閉不同部分的壓力反應的速度不同。 ✧許多無形的事物,包括情緒痛苦、心理特質、社會地位等,都會影響醫療健康問題,像是膽固醇會塞滿血管,還是會安全地從循環中被清除;或脂肪細胞是否不受胰島素控制而導致我們有糖尿病;或大腦裡的神經

元是否能夠撐過心臟停止導致缺氧的那五分鐘。 ✧即使有相同的外在壓力源,某些人的身體與心理,比其他其他人更擅長應對壓力。我們可以學習他們做對了的事。 ✧大多數人並沒有因為壓力相關疾病而失能,我們可以在生理上和心理上採取應對方式,並獲得驚人的成功。 問對問題、精闢解答, 解鎖壓力的關鍵密碼! ➢為什麼我們的身體能夠調適一些有壓力的緊急狀況,但是有些壓力卻使我們生病? ➢為什麼有些人特別容易得到壓力相關的疾病,那又與我們的性格有什麼關係? ➢為何單純心理層面的問題就能使我們生病? ➢壓力與我們多容易得到憂鬱症、多快速老化、記憶力好不

好,有什麼關係? ➢我們的社會階層,又與壓力相關疾病的模式有什麼關係? ➢我們如何能更有效地應對周圍充滿壓力的世界? 面對生活中無所不在的壓力問題, 薩波斯基教授提供了什麼抗壓偏方? ★滿足心裡的欲望,尤其是與親愛的人之間的肢體接觸。 ★千萬別讓自己生活在「感覺貧窮」當中。 ★擁有睡得好、睡得飽的良好睡眠品質。 ★不要懼怕壓力,想建構一個沒有壓力源的世界,有時候反而是巨大的壓力。 ★盡自己所能控制當下,保持樂觀,不要做最壞打算,想試圖控制未來事件。 ★當人類有挫折的出口,會比較善於應對壓力源。 ★多尋求

一些可預測、正確的資訊,但資訊太多可能更糟。 ★找到合適自己又不傷害他人的壓力出口,同時對各種雞湯保持警惕。 ★尋求社交支持,包括宗教信仰。 ★運動會使得你對多種心理壓力源的壓力反應更小。 ★每日的規律冥想似乎對健康很好,但有一些注意事項。 ★頭百分之二十的努力,成就了百分之八十的減壓。一旦你真心想要改變,只是付出努力就能有絕妙的結果。 越討厭就越要面對! 薩波斯基全新解壓書,是你我舒心生活的必備手冊。 ✓新增全新內容:壓力與睡眠的交互作用、壓力和成癮的關係。 ✓釐清關於壓力的模糊概念的意義,以簡易的方式說明各種荷爾蒙

和大腦部位如何在壓力反應中被驅動。 ✓聚焦在壓力與某些疾病風險增加的關聯,談壓力對於循環系統、能量儲存、生長、生殖、免疫系統等的影響。 ✓說明老化過程如何受到一生中經歷到多少壓力的影響。 ✓檢視壓力與最常見也最令人失能的精神疾病「憂鬱症」之間的關聯。 檢視了已知的壓力管理,以及如何應用在日常生活中。 具名推薦 王浩威∕精神科醫師、作家 周慕姿∕心曦心理諮商所創辦人、諮商心理師 好評推薦 【國內名人推薦】 「適度的壓力使人成長,過度的壓力使人崩潰」,這句話是對的,但壓力作用可沒那麼簡單,書裡完整陳

述「壓力」作為一個「歷程」,是如何同時影響身心,又重複負面循環,拖垮個體成為「憂鬱症」。因此,若要破解壓力,絕非單純用力,而是關心生理——減緩神經機制與習慣的無助連結;關懷心理——找出內在衝突;注意環境∕情境——生活裡的吃飽沒、有工作及社會地位。不要僅是分析壓力,而是顧慮「生病的人」。 作者提醒我們「管理壓力」有:我還可以做些什麼的「控制感」、資訊與經驗的「可預測性」、宣洩情緒能量的「挫折出口」和重要他人的「社會支持」。有了這些,很神奇地,光用想像——改變自己應對壓力的方式,人類也可以不用胃潰瘍。 這是一本精彩、豐富、全方位的壓力學,值得各位細細閱讀,認識壓力、調適壓力。——林仁廷

∕諮商心理師 真正造成傷害的不是壓力的大小或壓力的來源,而是「怎麼看待壓力」,作者認為「在對的時候選對的策略:「認知彈性」,換言之,想法決定壓力對個體的傷害程度,而壓力管理的精髓是:「面臨強風時,讓我成為一片草;面對堅牆時,讓我成為一陣強風。」 發展彈性思考的智慧,才是管理壓力的最佳策略。多年來看過很多關於壓力的著作,而本書描述壓力對個體生理和心理的影響是最詳盡而正確的,身為從事身心醫療三十年的資深醫師,我強烈建議大家仔細閱讀。——林耕新∕耕心療癒診所院長 因為長期從事青少年輔導工作,我更關注那些有嚴重情緒困擾、適應困難、學習困境的孩子,是如何受到成長

過程中的「毒性壓力」影響,而在身體、心理及社會等方面,都狀況百出。這些毒性壓力,常常發生在他們的原生家庭,更常與主要照顧者(通常是父母)如何對待他們的方式有關。 《壓力》是一本全方位剖析壓力成因與影響,及如何因應壓力的科普書籍,不只從事身心照護的助人工作者需要閱讀,任何人都可以從這本書中獲益。 別等著身體病痛來敲門時,才意識到慢性壓力的威脅。你有機會超前部屬,更幽雅地與人生中各種難以預期的壓力共處,同時,保有健康及活力。——陳志恆∕諮商心理師、暢銷作家 我們看到這位榮獲麥克阿瑟獎學金(俗稱天才獎)的國際頂尖學者,一方面探討壓力、壓力反應(包括葡萄糖皮質素在人體的

變化),以及心血管、糖代謝、性議題、生殖、免疫、記憶、老化等各種疾病的交互作用;同時,他也以科學研究分享壓力與各種心理運作的相關性,包括宣洩、人際支持、失控、習得無助(或譯:後天無力感)、神經傳導物質、性格、社會階層、信仰、認知彈性等。也許讀者在吸收了其中的某些資訊後,可以獲得如何面對人生壓力的洞見,進而改善自己的身心健康以及提升自己與社會他人的正向連結! 第十八章陳述以「成功老化」的人為範本的「壓力管理技巧」,與我臨床上看到的成功案例不謀而合。前面的篇章,也許你可以根據自己的喜好與遇到的問題,跳躍式的閱讀。而第十八章,建議讀者要反覆咀嚼;透過作者嚴謹的科學故事,希望讓某些「以前早就知

道的常識」轉變成「正確而可實踐的知識」,而為你與周遭的人帶來「超越過去能想得到的健康與幸福」:就嘗試一點點小改變吧!——楊紹民∕光流聯合診所院長 【國外名人推薦】 羅伯.薩波斯基是我們這個時代最好的科學作家之一。—奧利弗·薩克斯(Oliver Sacks),知名醫師、生物學家、腦神經學家及業餘化學家,也是《錯把太太當帽子的人》、《火星上的人類學家》等書作者。 很明顯,薩波斯基熱愛他的科學,他的表現風格使非科學家興奮不已。每個人都可以從本書中獲益,並深入了解身體和心靈的運作,以及為什麼我們中的一些人比其他人更容易患上與壓力相關的疾病。—巴里.凱文(Barr

y Keverne),劍橋大學動物行為分部主任 《壓力》是一本精彩的書。薩波斯基是一位偉大的作家,而且科學很有趣。—傑森.柯林斯(Jason Collins),經濟學和進化生物學博士 本書詳細解釋了人類應激反應和動物應激反應之間的異同,與其他相關科學和健康的大眾市場書籍相比,這本書的一個優勢是強調實驗科學,多年來,它塑造了我們對壓力的理解。—保羅.格林(Paul Collins),臨床心理學家和認知行為治療師 在我從事健康促進領域近二十年的時間裡,我經常遇到沒有意識到壓力對健康的影響的人。透過這本書,我相信能啟發你了解生活中不受控制的壓力的嚴重性

。壓力管理始於你的頭腦,你可能無法完全控制壓力源,但可以控制自己的思考和反應方式!—潔西卡.基希爾(Jessica Kisiel),企業健身專家、心臟康復運動生理學家 薩波斯基成功地解釋了技術資料,使讀者能够理解相同的生理反應,非常適合應對短期的身體緊急情况,但被心理或其他原因長期激發時,可能會變成潛在的災難……作者在敘述上有一種語言和影像的方法,你會發現有很多吸引人的地方。—《華盛頓郵報》 羅伯.薩波斯基巧妙地剖析了人類壓力反應的解剖結構。—《華爾街日報》

運用機器學習於工作滿意度預測麻醉護理師身心健康之研究-以北部某醫學中心為例

為了解決國際抑鬱症測試 的問題,作者俞詠銘 這樣論述:

在衛生福利相關的規範以及科技的日新月異下,麻醉護理師必須在麻醉專科醫生的監督下完成各項任務,同時麻醉護理師他們也得適應新技術的誕生,還要面對團隊之間的溝通以及高風險的工作環境,由此可知麻醉護理師也擔負著手術的成敗,是一項風險跟壓力極高的工作。很多研究也指出麻醉護理師更替的經濟成本影響到醫療保健組織、醫療保健消費者、醫療保健付款人(包括私人協力廠商和政府)以及整個社會,如何留住具備專業訓練的麻醉護理師,並了解護理師們的工作滿意度及他們的身心健康的狀況,擬定因應對策以提高臨床工作效能是十分必要的議題。本研究為一初探式研究,採用採橫斷式(cross-sectional)問卷調查研究法,以臺北某一醫

學中心為例,蒐集麻醉護理師的工作滿意度及身心相關資料,研究問卷包含基本資料、生理問卷、心理問卷、工作滿意度。得到的原始資料樣本數為89筆經蒙特卡羅演算法擴增至219筆。本研究將資料篩選統整後以SPSS進行統計分析,再以機器學習分類迴歸決策樹(CART)、隨機森林及羅吉斯迴歸演算法建構預測模型,並將工作滿意度輸入模型以預測麻醉護理師之身心健康。研究發現若利用89筆的資料以SPSS以邏輯斯迴歸進行工作滿意度預測生理或心理狀況都未見有顯著相關,但若以擴增後的219筆的資料則工作滿意度預測生理健康呈現部分顯著。而在機器學習預測方面,利用Python分別執行分類決策樹 CART,隨機森林及羅吉斯迴歸三種

演算法進行工作滿意度預測生理,心理健康後發現CART效能最佳,隨機森林次之,邏輯斯迴歸則排第三。而邏輯斯迴歸之優點不只能用於判定麻醉理師健康或不健康之狀態,也能預測健康與不健康之發生之準確率。本研究結果發現影響麻醉護理師身心健康的關鍵因素最主要是為「月薪」與「工作時數」。而在生理健康方面顯示麻醉護理師的「腸胃道問題」、「呼吸道系統」與「工作時數」是有相關的,資料顯示當「工作時數」與「腸胃道問題」、「呼吸道系統問題」呈現正相關,即工作時數越長,這兩項生理問題越趨嚴重。在心理健康各項則均無差異,而工作滿意度的「人際互動與合作」、「護理工作的負荷」與月薪相關,表示月薪的高低會間接的影響人際關係與工作

負荷;生理健康、心理健康及工作滿意度三者皆呈正相關,表示生理、心理健康無論是上升還是降低都會影響到工作滿意度。本研究結果可作為麻醉科護理師工作滿意度與身心健康後續相關研究之參考。

瑪麗蓮.夢露

為了解決國際抑鬱症測試 的問題,作者洛伊斯.班納 這樣論述:

瑪麗蓮.夢露的一生和她的藝術一樣充滿了矛盾:她是個巨星,也是個被遺棄的孩子;這個派對女孩性情開朗卻不太禮貌,同時有著深沉的內心世界;她待朋友無微不至,但她也很自戀;她是個愚蠢的金髮女郎,同時也是個知識分子。和以往其他對瑪麗蓮.夢露的研究不同,本書作者洛伊斯.班納意識到她人格中的多面性,詳細剖析,寫成這本細緻入微的傳記。 作為女性歷史領域的創始人,班納研究瑪麗蓮.夢露的方式,是只有頂尖的歷史學家和傳記作家才做得到的。她的資歷幫她為這本書的研究打開了大門,讓她聯繫到以前從未對其他傳記作家或記者開口的瑪麗蓮的親人朋友,接觸到以前不曾面世、被忽視或被曲解的窖藏的私人資料。

班納披露了有關瑪麗蓮童年時期寄宿家庭的新線索、她複雜的婚姻和愛情,以及36歲時過早逝世的真正原因。班納描述了極為重要又權威的細節,同時抨擊了不當的世俗謠言,道出了這位傳奇女性非凡而又榮耀的一生,將這位不朽人物的複雜性展現得淋漓盡致,繪形繪聲地呈現了荷里活黃金時代的女神最真實的一面。 本書英文原著獲美國國家圖書獎(American National Book Award)和普立茲獎(Pulitzer Prize)提名,被《泰晤士報》(London Times)評為2012年十本最佳書籍之一,登上了《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)和《泰晤士報》暢銷書榜,並在《金融時報》(

Financial Times)、《衛報》(The Guardian)、《每日電訊報》(The Telegraph)、《時代週刊》(Time)、《紐約時報》(The New York Times)和《華盛頓郵報》(The Washington Post)的書評中受讚譽。 好評推薦 「班納呈獻了一個以前常存在於人們想像中的瑪麗蓮的人生。夢露終於像一個地球人一樣,好似我們的朋友,但有時卻又像個謎團,望不到、觸及不了。這就對了。」——美國《紐約時報》 「班納對夢露的欽佩和信任給這本傳記賦予了生命。」——英國《金融時報》 「班納對夢露進行了有條不紊的剖析,並在不值得給予夢露讚美時拒

絕用褒義詞評價她,這一切賦予了這本書較之其他傳記所不具備的公正性。」——美國《華盛頓郵報》 「終於有一本傳記沒有把夢露異於常人的生活描述得駭人聽聞,反而將她刻畫成一位飽受創傷、天真爛漫、迷失自我的女權主義者。」——英國《每日電訊報》

複合式活動方案對失能老人健康狀況之成效探討: 失智之差異

為了解決國際抑鬱症測試 的問題,作者洪瑞蘭 這樣論述:

老化使得生理機能逐漸衰退;人一旦開始步入老年階段時,健康狀況也會跟著受影響。除了生理機能產生衰退外、認知功能亦有可能出現缺損、社會家庭角色功能改變。根據實證文獻得知盡早介入預防及延緩失能計畫,推動社區初級預防,可降低老人衰弱風險,維持老人日常生活之獨立與自主性,來降低老人的依賴程度,進而減緩家庭照顧壓力,降低社會成本。 本研究目的為探討複合式活動方案對失能老人日常生活功能、認知功能、憂鬱、孱弱狀態、肢體活動功能、生活品質以及整體健康狀況認知等之成效,以及失智對介入成效的差異。本研究採回溯性研究設計,以南部某醫學中心附設混合型日間照顧中心及高齡門診,65歲以上之失能老人67位為研究對象。

介入組30人為日照中心病人,介入體適能運動、音樂、園藝、寵物、遊戲、懷舊治療等複合式活動,每週5天、每天2小時,為期24週。對照組37人,為高齡門診接受居家照顧的病人,未參與介入活動。以高齡周全性評估量表中部分內容為研究工具。統計分析方法包括獨立樣本t檢定、卡方檢定、費雪精確檢定、配對t檢定、獨立樣本單因子共變數分析、詹森內曼法等。本研究對象平均年齡為80.4±6.8歲,女性( 35人)多於男性( 32人)。研究結果發現,無證據支持複合式活動方案對失能老人之成效會因失智與否而有不同。在控制了主要照顧者、失智、疾病嚴重度指標、罹患慢性病種類數及前測值等變項後,在日常生活功能、憂鬱、生活品質以及整

體健康狀況認知後測值上,介入組皆較對照組為佳,且皆有顯著差異(p<0.05)。在肢體活動功能後測上,則是對於前測值高於54.04的失能老人,介入組較對照組為佳,且有顯著差異(p<0.05)。因此,透過本研究得知,失能老人不論失智與否,介入複合式活動方案對改善其日常生活功能、認知功能、老人憂鬱、生活品質及提升整體健康狀況認知等皆有相同改善成效,建議在日照中心的活動設計,加入此方案的推廣,可因應國民健康署在預防及延緩失能長照政策的推動。

國際抑鬱症測試的網路口碑排行榜

-

#1.Scopolamine 對斑馬魚記憶能力與社交行為的影響 - 全國科展

近年. 來全球人口老化速度快,像是阿茲海默症等疾病患者與日俱增,研究記憶的相關機制或能恢. 復記憶的治療方式成為重要課題。希望本研究能對Scopolamine 的作用有更多了解 ... 於 twsf.ntsec.gov.tw -

#2.免费阳光抑郁症测试10题- - 小猫测试

阳光抑郁症的特点是把自己真正的情绪隐藏起来,只向人们展示自己阳光的一面,如此则会导致负面情绪积累下来,没有宣泄的出口,从而形成巨大压力。常见的抑郁症都是情绪 ... 於 www.xmcs.cn -

#3.新冠疫情:英國研究發現病毒增加抑鬱和失智症風險 - BBC

三分之一曾感染過新冠病毒的人會發展成心理或神經方面的疾病,或是導致心理或神經疾病復發。 而那些因為新冠住院或是需要重症監護治療的人風險更高。 這有 ... 於 www.bbc.com -

#4.抑郁症

在不同收入水平的所有国家中,抑郁症患者往往得不到正确诊断,还有些非抑郁症患者往往被误诊并被误开抗抑郁药。 症状和类型. 在抑郁发作期间,患者连续两 ... 於 www.who.int -

#5.躁鬱症自我測驗 - Mind Pro 維博心理醫學中心

請查看以下「輕度狂躁」及「躁狂」的自我測驗, 如果你人生曾有一次或以上的「輕度狂躁」或「躁狂」狀態,但在人生的其他時間符合患上抑鬱症的條件(請進行對抑鬱症的 ... 於 mindpro.hk -

#6.XWPharma啟動了XW10508的首次人體研究,正在開發中,用 ...

澳大利亞阿德萊德– Avance Clinical是澳大利亞最大的國際生物技術公司 ... “儘管有治療抵抗性抑鬱症和慢性疼痛的可用療法,但許多患者無法找到足夠的 ... 於 www.avancecro.com -

#7.抑郁症测试题 - 问卷网

预防抑郁症便成为当务之急,你是否有患抑郁症的倾向,可用下面的这个抑郁症测试进行自我诊断。 提示:测试结果只作为疾病诊断时的参考,不可作为确诊依据! 於 www.wenjuan.com -

#8.A Real Me - 中文(正體) - arealme.com

我們致力於設計並開發原創、高品質、具時效性的各類有趣及有價值的測試產品。其範圍包括但不限於心理性格、智力與各類知識、人際關係、影視文學作品角色等。 於 www.arealme.com -

#9.Google問卷1分鐘自測抑鬱症徵狀 - TOPick

Google在8月與美國心理疾病聯盟(NAMI)合作推出PHQ-9問卷,鼓勵更多患有抑鬱症狀的人士盡快求治。這份測試原名是PHQ-9,PHQ全名為The Patient Health ... 於 topick.hket.com -

#10.Dr. Art 心理智能教育國際顧問公司

範圍: 憂鬱症、恐慌焦慮症、厭食症、強迫性行為、虐待、思覺失調、精神分裂、創傷後遺症、中年危机…等. 理念: 透過表達芸術治療及深度心理學理論解開潛意識世界、夢的 ... 於 www.seedrart.com -

#11.港大推網上心理狀況評估工具5分鐘測抑鬱症及創傷後壓力

以下心理狀況評估工具完全免費,且以不記名方式進行評估,只要利用大概5至10分鐘回答問題,就可以初步評估自己的精神狀況是否健康。 免費不記名測試:點擊 ... 於 www.gotrip.hk -

#12.獲取資格:美國國際表達藝術治療協會註冊表達藝術治療師 ...

獲取資格:美國國際表達藝術治療協會註冊表達藝術治療師(IEATA — REAT) · 由於本頭銜須於完成表達藝術治療碩士課程後再加上1000小時工作經驗督導,故此 ... 於 medium.com -

#13.我有產後憂鬱嗎?10題測驗檢視媽媽的情緒 - 親子天下

提到產後憂鬱量表、產後抑鬱檢測,目前有「愛丁堡產後憂鬱量表」可供媽媽 ... 屬於產後憂鬱症,「代表媽媽的心理健康需要幫忙,跟產後多久沒有關係。 於 www.parenting.com.tw -

#14.抑郁症测试 - 心理成长

抑郁症测试 · 用App 测试 更方便保存结果,或者可以注册 一个网站帐号。 · SDS抑郁自评表,原型是Zung抑郁量表(1965),美国教育卫生部推荐用于精神药理学研究的量表之一。 於 types.yuzeli.com -

#15.憂鬱症篩檢量表

憂鬱症篩檢量表測試您是否具有憂鬱症的可能 在最近兩週內您有下列的情形嗎? 得分 項目 8 您是否每天大部分的時間都覺得心情低落3 您是否對大多數的事物感受不到興趣3 ... 於 www.wellspsy.com.tw -

#16.【懶人包】心靈感冒-憂鬱症知多少 - 醫聯網

【什麼是憂鬱症】憂鬱症是一種牽涉神經化學、神經內分泌、與神經免疫等系統的精神疾病,不僅具遺傳性質,也同時受社會、心理等因素影響。憂鬱症主要的 ... 於 med-net.com -

#17.國際抑鬱症心理測試題抑鬱症心理測 - 情感網

國際抑鬱症 心理測試題抑鬱症心理測,抑鬱症是僅是一種非常重要的情緒疾病,也是一種常見的精神和心理疾病。抑鬱症心理測試,近年來,一些明星和名人 ... 於 www.emotion.pub -

#18.Hydro Up 氫起國際- 氫氣不僅能治療,也能預防抑鬱症!...

氫氣不僅能治療,也能預防抑鬱症! ... Hydro Up 氫起國際, profile picture ... 自2008年引入“抑鬱症細胞因子假說”後,應激與免疫系統相互作用已成為精神病學研究的 ... 於 m.facebook.com -

#19.認識憂鬱症(或稱抑鬱症) 現代文明病憂鬱症症狀及自我測試

3、隱匿性抑鬱症情緒低下和憂鬱症狀並不明顯,常常表現為各種軀體不適症狀,如心悸、胸悶、中上腹不適、氣短、出汗、消瘦、失眠等。 4、以學習困難為特徵 ... 於 www.yc-tp.com -

#20.免费抑郁症测试题SDS - 在线工具网- 工作生活好帮手

抑郁症测试 题国际标准版本是目前最为通用和广泛采用的抑郁症测试题,原本测试题有30个,经过分析和精简后为20题,作为自认为可能有抑郁症的朋友做测试,但是不能作为 ... 於 www.zxgj.cn -

#21.建立你的睡眠儀式,輕鬆甩掉失眠 - 國際香草精油經絡學會

哭出來了就療癒,哭不出來就是抑鬱- 國際香草精油 ... 很多人罹患神經衰弱、自律神經失調、憂鬱症、記憶減退等疾病,大多都是因為長期睡眠不足引發的 ... 於 careiniime.org -

#22.心理測驗製作網站 - Emanuelaiacoboni

喜歡我們的測驗或想了解更多,請關注我們IG:meetype.tw 國際最新“抑鬱症”診斷. 測你的純潔度與淫盪指數. 你的精神壓力有多大. 你的安全感來自誰. 於 emanuelaiacoboni.it -

#23.GABA的4種功效及副作用(5點使用禁忌請小心) - 營養新知

5.患有躁鬱症或憂鬱症者勿用 ... 製程、包裝均通過嚴格標準,而高規格檢驗,更是業界的領先指標,每月有16,000次以上的測試,確保成分精純度不打折. 於 formulawave.com -

#24.憂鬱症的診斷、病因與治療簡介| 衛教資訊| 精神醫學部

憂鬱症其實不可怕,稱為「心靈感冒」,只要經精神科醫師評估,藥物治療與心理治療,多數病人可以在一到三個月內相當改善,即早治療便可預防工作、家庭、身體等不良結果。 於 www.hch.gov.tw -

#25.貝氏抑鬱症測試表 - Spelhund

貝氏抑鬱症測試表. 食慾改變,如胃口變差或過量進食. 貝克抑鬱量表(英語: BDI, Beck Depression Inventory ),是一款普遍用於測量抑鬱程度的量表, ... 於 spelhund.se -

#26.關於憂鬱症治療、症狀、檢測 - 振芝心身醫學診所

要正確診斷憂鬱症,必須由精神科醫師根據國際通用的診斷標準,包括美國精神學會的DSM診斷與統計手冊,或世界衛生組織的ICD國際疾病診斷標準,對照您的病史後作出診斷。 於 www.blossomclinic.com.tw -

#27.深層心理測驗上| 誠品線上

本書從心理學角度出發,意欲大家能藉深層心理的測試,研究更深層的自己,挖掘出強大的能量,找到自己未曾發現的一面。 ... 一)你是否患了抑鬱症? 於 www.eslite.com -

#28.田徑|梁筠宜測試賽百米奪魁盼漸上力衝擊國際賽 - 星島日報

第五波疫情後首項本地田徑賽事、田徑測試賽昨在將軍澳運動場展開, ... 幸並無大礙能重拾狀態,期待在五月三場系列賽愈跑愈快,備戰年內國際大賽。 於 std.stheadline.com -

#29.【習慣發現・我好不好】抑鬱症急救手冊 - BetterMe Magazine |

情緒病有好多種,無論病徵和治療方式都大有不同。上一次我們就曾經對比抑鬱症及鬱躁症之別, 今次就針對抑鬱症來一個「救人自救急救包」, ... 於 www.betterme-magazine.com -

#30.COVID-19 也衝擊心理健康全球憂鬱與焦慮盛行率增25% - 聯合報

世界衛生組織(WHO)報告指出,在COVID-19 疫情期間,憂鬱症和焦慮症盛行率(prevalence)上升25%,女性和年輕人受影響程度尤為嚴重,且本身已罹患 ... 於 udn.com -

#31.国际标准抑郁症测试题 - 友心理

国际 标准抑郁症测试题. 作者:网络转载2019/11/25 1653人已测. 建议您选择一处安静、不易受打扰的环境,回想近两周的情绪状态,然后对下列每题,以符合您情绪的项目 ... 於 www.youxl.cn -

#32.2020年最新抑鬱症測試題,來試一下自己吧 - 希望之声

現在抑鬱症患者人數隨着經濟社會的壓力在逐年上升,抑鬱症的危害大家都略有耳聞,很多人並不知道自己抑鬱是怎麼來判斷,在網上可能做過類似的測試, ... 於 www.soundofhope.org -

#33.3 分钟抑郁测试 - IDRlabs

IDRlabs 3 分钟抑郁症测试(IDR-3MDT) 由IDRlabs 国际开发。IDR-3MDT基于医学博士Kurt Kroenke博士的研究以及患者健康问卷(PHQ-9)抑郁筛查工具。 於 www.idrlabs.com -

#34.義大醫院-國際醫學教育中心-成立宗旨-Introduction

島上可用的測試類型包括:空腹或隨機血糖,2小時葡萄糖耐量測試,HgbA1c,三酸甘油 ... 除了暴力以外,青少年懷孕,性傳播疾病,道路交通傷害,肥胖和抑鬱症的發生率也 ... 於 dept.edah.org.tw -

#35.抑郁癥測驗 - Moeynw

SDS抑郁自評量表(Self-Rating Depression Scale, SDS)由William W.K.Zung于1965年編制,美國教育衛生部推薦用于精神藥理學研究的量表之一,是目前國際上最為常用的標準 ... 於 www.housngr.co -

#36.抑鬱症/憂鬱症測試| 自我評估25個症狀:失眠?有自殺念頭?

抑鬱症測試 症狀:經常或持續失眠、感到沮喪、無故暴飲暴食、喪失性欲、對任何事物都失去興趣,甚至有自殺你可能患上了不同程度的抑鬱症。進行測試便能 ... 於 www.healthyd.com -

#37.自我檢測Self test | Wemi - Wix.com

台灣人憂鬱症量表(18題). . 此測驗是以心理評估角度出發,檢視個人憂鬱 ... 國際標準EQ情緒智商測驗33題 ... 經過多年的發展,MBTI 現已成為全球著名的性格測試之一。 於 worldwideunionpsyc.wixsite.com -

#38.国际最新“抑郁症”诊断- 趣味测试 - 蜗牛吧

国际 最新“抑郁症”诊断. 美国新一代心理治疗专家、宾夕法尼亚大学的DavidD·Burns博士,设计出一套忧郁症的自我诊断表“伯恩斯忧郁症清单(BDC)”,这个自我诊断表 ... 於 www.woniu8.com -

#39.陳湧仁醫師- 腦海中的橡皮擦-影響生活的失智症

雖然隨著醫療研發進步,有越來越多藥物被研發用來治療阿茲海默症,但截至目前為止,還沒有哪一項藥物能夠真正根治阿茲海默症,大都只能短暫改善症狀或是延緩疾病的進程, ... 於 caire-biotech.com.tw -

#40.抑郁症测试题-抑郁测试免费

抑郁症测试 题免费在线测试,提供专业抑郁症测试题和国际标准抑郁症测试量表在线测试。 於 minke8.cn -

#41.国际标准抑郁症测试(基础版)-壹点灵 - 心理咨询

研究表明,大约有25%的女性和10%的男性在一生的某个时期,受过抑郁症的困扰。国际标准抑郁症测试题是一种测量抑郁的工具,目前是国际上最广泛使用的标准抑郁症心理测试 ... 於 www.ydl.com -

#42.Fb 心理測驗

這套測試源自日本的《精神年齢チェック》,請在回答之前在下方輸入您的實際 ... 這些程式不單沒甚麼營養,背後的居心更是不良國際最新“抑鬱症”診斷. 於 easywebmanager.nl -

#43.抑鬱症自我測試| CUHK - 香港健康情緒中心

抑鬱症 自我測試. Depression. 初步自我測試. 請根據你的經驗回答下列問題:. 過去兩個星期,你是否幾乎每日大部分時間,都感到情緒低落或難以開心? 於 www.hmdc.cuhk.edu.hk -

#44.心理測試

進行測試便能評估自我狀況!透過抑鬱症的自我診斷表「伯恩斯抑鬱症清單(BDC)」的25個症狀,助你或身邊親人朋友自我評估你是否存在著抑鬱症因子凱斯勒 ... 於 planetassistance.it -

#45.美國NGH催眠治療師證書課程(原裝中文版)

“催眠不是睡眠”,根據國際知名催眠臨床專家Dr. Herbert Spiegel 所說“任何睡眠是的,催眠都不是….催眠是一種高度集中注意力的狀態”,催眠也許在某部分 ... 於 www.hypnosis.hk -

#46.國家抑鬱症測試2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論 ...

国际 标准抑郁症测试题(Self-Rating Depression Scale, SDS):由William W.K.Zung于1965年编制,为自评量表,用于衡量抑郁状态的轻重程度及其在治疗中的变化,是美国 ... 於 house.gotokeyword.com -

#47.「憂鬱症」不是轉念、想開一點就會好的!請理解它是種大腦出 ...

精神疾病是由於大腦和神經系統以及其他相關的內分泌等出現了問題,但有一個很嚴重的社會問題在:在相當多數的人眼中,所謂的憂鬱症,叫做「想太多」。 於 www.storm.mg -

#48.与国际标准抑郁症心理测试题-抑郁症自评量表(SDS)相关的 ...

2022年2月4日 — 与国际标准抑郁症心理测试题-抑郁症自评量表(SDS)相关的测试题抑郁症是一种常见精神疾患,患者心情郁闷,丧失兴趣或享受感,产生负罪感, ... 於 www.beulight.com -

#49.职场测试:你是否患了微笑抑郁症(图) - 新浪星座

想知道你自己是否已经得了微笑抑郁症么?还是你已经不微笑的在抑郁了呢?我们一起来检测一下吧! (本测试不超过15道题,5个答案,系统自动跳转。 於 astro.sina.com.cn -

#50.醫學期刊《刺針》:過去十年間增59萬港人疑患抑鬱半數涉反修例

國際 醫學權威期刊《刺針》(The Lancet)今日(10日)刊登文章, ... 研究發現,患有疑似抑鬱症(probable major depression)的人數比例, ... 於 www.hk01.com -

#51.筆跡心理學:抑鬱症症狀測試——看看你的字體! - 關鍵評論網

意大利的一項心理學研究得到一個正面的結果,並成功建立一個客觀的指南去評估抑鬱症的症狀。 文:hermione. 你有否研究過自己的字體?你知道你的手寫文字 ... 於 www.thenewslens.com -

#52.國際最新“抑鬱症”診斷| 憂鬱症心理測驗| 親親寶貝-2022年9月

國際 最新“抑鬱症”診斷- fun8 心理測驗- 放鬆吧心理測驗 ... 美國新一代心理治療專家、賓夕法尼亞大學的DavidD·Burns博士,設計出一套憂鬱症的自我診斷表“伯恩斯憂鬱症清單( ... 於 kidwikitw.com -

#53.【科普+測試】好累,我真的撐不下去了!六個面對工作和學業 ...

因此,我建議大家如果懷疑自己是抑鬱症,不要嘗試自我診斷,還是要去看能夠提供臨床診斷的專業人士(例如臨床心理學家或精神科醫生),由他們去判斷到底你 ... 於 fairiesheart.com -

#54.抑鬱症及焦慮症檢測 - Here to Help BC

這項檢測,僅為幫助您了解抑鬱症或焦慮症的病徵,旨在教育而非診斷。只有醫生或認可精神健康專家經過全面評估(包括進行生理檢查),排除了導致同樣病徵的其他情況後,才能 ... 於 www.heretohelp.bc.ca -

#55.國際標準抑鬱症測試題及答案:進來測一測吧! - 每日頭條

國際 標準抑鬱症測試題及答案: · 1、你是否感到食欲不振?或情不自禁地暴飲暴食? · 2、你是否患有失眠症? · 3、你是否喪失了對性的興趣? · 4、你是否經常 ... 於 kknews.cc -

#56.互動式憂鬱症量表 - 小鬱亂入

病人健康狀況問券- 9. (PHQ-9). 題數共10題. 此測驗不是診斷有憂鬱症傾向請尋求醫療機構. 小鬱會陪你測驗~. 開始測驗. 開啟互動效果 ... 於 depressytrouble.tw -

#57.發現憂鬱測試的熱門影片 - TikTok

探索帶有以下標籤的最新影片:#憂鬱測試, #憂鬱症測試, #憂鬱症測試,但是我全中 , #抑鬱測試, ... 憂鬱症#重度憂鬱焦慮#抑鬱測試#測試 ... 抑鬱#測試#國際抑鬱症測驗 ... 於 www.tiktok.com -

#58.【抑鬱症測試】我有沒有抑鬱症?跟醫生做這3分鐘測試即知曉!

問卷 測試 只是 抑鬱症 的篩查工具,不可代替醫生正式診斷的結果,如有疑問請向你 ... 交流健康資訊和解說 國際 權威醫學文獻歡迎大家訂閲、分享、留言和指教, ... 於 www.youtube.com -

#59.Edinburgh Postnatal Depression Scale愛丁堡產後憂鬱量表

產後抑鬱症(Postpartum Depression)是新手媽媽的常見併發症。愛丁堡產後抑鬱症量表(Edinburgh Postnatal Depression Scale,簡稱EPDS)共有10條問題,能有效篩檢出 ... 於 yukinsei.tw -

#60.牛津大學研究指新冠後遺症影響可達兩年長者現腦退化症等風險 ...

研究也發現,成人出現焦慮症和抑鬱的風險,在感染新冠後兩至三個月已回落 ... 南韓今日起解除入境防疫限制僅要求疑擁新冠症狀旅客進行核酸測試. 國際. 於 news.tvb.com -

#61.國際抑鬱症心理測試題抑鬱症心理測試- 办公风水 - 生辰八字起名

國際抑鬱症 心理測試題抑鬱症心理測試 ... 世有十二生肖,每過12年一個輪迴,每年每個屬相的人都會有不同的運勢,人們對於屬相運勢的研究也從沒有停止過,誰都希望預測自己的 ... 於 www.3833999.com -

#62.一天要睡多久?國際期刊:中年人睡「7」小時就夠 - 健康醫療網

他們的研究分析包括睡眠模式、心理健康和幸福感的調查數據以及認知測試,並取得近40,000位受試者的腦成像和遺傳數據;分析認為,「7小時」是分析出來對 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#63.抑鬱症治療 - AM730

她訴說自己在過去幾年治療抑鬱症的經歷,病情在一、兩年前回復穩定, ... 一種抗抑鬱藥物;如果治療效果仍然不理想,醫生可能需要根據研究數據和國際 ... 於 www.am730.com.hk -

#64.認識抑鬱症DSM-5

社會科學(輔導學)碩士(UniSA) · 國際認可NLP培訓師(SNLPTM) · 認可企業及人生教練(ISNS) · 認可催眠治療發證導師(NGH) · 精神科註冊護士RN(精神科) · 認可身體約束 ... 於 elearning.hkspt.org -

#65.致客戶- 產前健康- 健科國際股份有限公司

根據孕婦個人不同情況設計的關鍵營養需求測試 ... 從營養飲食、細胞排毒、產後抑鬱症風險、甲狀腺健康和控制妊娠高血壓等方面,產前健康關注準媽媽,用科學解答你的 ... 於 web.govitatech.com -

#66.台灣人憂鬱症量表 - 財團法人董氏基金會

沒有或極少 每周: 1天以下, 有時侯 每周: 1~2天, 時常 每周: 3~4天, 常常或總是 每周: 5~7天. 1. 我常常覺得想哭. 2. 我覺得心情不好. 3. 我覺得比以前容易發脾氣 ... 於 www.jtf.org.tw -

#67.用笑容掩飾難過「微笑抑鬱症」比一般憂鬱症更危險! - 健康知識

憂鬱症自我檢測量表. 大家可以做做下面的小測試,這是由美國著名心理專家大衛•伯恩斯(David D•Burns) ... 於 www.worldgymtaiwan.com -

#68.國際憂鬱症測試如圖、微笑抑鬱症測驗 - 長照輔具資訊站

国际 标准抑郁症心理测试题-抑郁症自评量表(SDS). 马上测试. 抑郁症是一种常见精神疾患,患者心情郁闷,丧失兴趣或享受感,产生负罪感,或自尊心不足,睡眠和食欲 ... 於 longtermcare.reviewiki.com -

#69.悲劇!疑產後憂鬱症美國媽媽親手溺斃3幼童- 國際 - 自由時報

美國紐約市康尼島海灘12日清晨驚見3童溺水,警方調查後發現是1名疑似患有產後憂鬱症的30歲媽媽,涉嫌親手將3名小孩溺斃。據《ABC》報導,警方透露,12 ... 於 news.ltn.com.tw -

#70.國際焦慮症測試的原因和症狀,YOUTUBE和台灣e院的回答

抑鬱症 及焦慮症檢測. 只有醫生或認可精神健康專家經過全面評估(包括進行生理檢查),排除了導致同樣病徵的其他情況後,才能就情緒病或焦慮症作出精確診斷。 於 hospital.mediatagtw.com -

#71.ACI註冊國際心理諮詢師(CIPC)職業認證 - 雪花新闻

一、项目简介伴随全球经济一体化的进程加速,市场竞争变得日趋激烈,生活节奏也随之变快,由此给人们带来了诸多的心理压力,甚至产生了严重的心理障碍 ... 於 www.xuehua.us -

#72.一天要睡多久?國際期刊:中年人睡「7」小時就夠

... 感的調查數據以及認知測試,並取得近40000位受試者的腦成像和遺傳數據; ... 睡太少的失眠,可能增加抑鬱、焦慮和整體健康狀況惡化,而總是覺得睡 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#73.NGH 國際催眠治療師證書課程 - 專才培訓協會PTA

情緒病甚至是抑鬱症及精神病成因有好多,但大多數是積壓太多負面情緒及感情所引至,必需找出導致情緒問題的原因,把負面情緒抽出或釋放,才可以徹底根治問題,利用催眠 ... 於 www.ptahk.com -

#74.情緒障礙症- 維基百科,自由的百科全書

在精神疾病診斷與統計手冊(DSM-5)中,是對於診斷患疾的歸類;在國際疾病與 ... 憂鬱性疾患,是一類以心情憂鬱為主要特點的情感障礙,包含常見的憂鬱症(抑鬱症)。 於 zh.wikipedia.org -

#75.NGH 國際催眠治療師證書課程 - Timway Education

情緒病甚至是抑鬱症及精神病成因有好多,但大多數是積壓太多負面情緒及感情所引至,必需找出導致情緒問題的原因,把負面情緒抽出或釋放,才可以徹底根治問題,利用催眠 ... 於 course.timwayedu.com -

#76.病人健康狀況問卷-9 - 地區康健中心網頁

病人健康狀況問卷-9 * 是篩查抑鬱症的工具。 在過去兩個星期,你有多經常受以下問題困擾? 1. 做任何事 ... 於 www.dhc.gov.hk -

#77.重要國際農情資訊(農委會) - 行政院農業委員會

香港漁農自然護理署證實,初步測試顯示2月1日在長沙灣臨時家禽批發市場發現的可疑 ... 日光照到,而在日短夜長的冬季,必須提供額外燈光,以防牠們患上情緒抑鬱;豬場 ... 於 www.coa.gov.tw -

#78.国际标准抑郁症测试题 - 知乎专栏

研究表明,大约有25%的女性和10%的男性在一生的某个时期,受过抑郁症的困扰。 国际标准抑郁症测试题是一种测量抑郁的工具,目前是国际上最广泛使用的标准抑郁症心理 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#79.120萬人的研究告訴你最適合憂鬱症患者的3種運動 - Heho健康

前幾天,我們在美國研究:得了憂鬱症,你除了吃藥之外,更該做的是這件事這篇文章中,提到了運動對於憂鬱症患者的好處,無獨有偶,最近國際醫療 ... 於 heho.com.tw -

#80.抑鬱症測試表 - 台灣公司行號

国际 标准抑郁症心理测试题-抑郁症自评量表(SDS). 抑郁症是一种常见精神疾患,患者心情郁闷,丧失兴趣或享受感, ... 於 zhaotwcom.com -

#81.精神疾病不再是醫師說了算! 新創「近紅外光腦光譜儀」準 ...

除了診斷,也可追蹤治療情況. 今年十月,周伯翰在國際期刊上發表「NIRS於思覺失調症患者的臨床應用」綜合評論,顯示NIRS不僅 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#82.国际标准抑郁症心理测试题-抑郁症自评量表(SDS)

国际 标准抑郁症心理测试题-抑郁症自评量表(SDS). 马上测试. 抑郁症是一种常见精神疾患,患者心情郁闷,丧失兴趣或享受感,产生负罪感,或自尊心不足,睡眠和食欲 ... 於 wap.shenduliaojie.com -

#83.【人氣精選】腦霧太久變慢性憂鬱症?從分級了解前兆與測試

工作、工作、工作,停不下手邊工作的你要注意,憂鬱症與過勞死的前兆就是腦疲勞,有哪些症狀需要特別留意?要如何自我檢測?千萬別讓生活與工作壓力, ... 於 online.senao.com.tw -

#84.憂鬱症與更嚴重的乾眼症狀和整體體徵相關 - 亞洲健康互聯

研究涵蓋535名乾眼症患者,他們參加了一項臨床試驗,測試omega-3脂肪酸補充劑以緩解病情。在開始時,以及6個月和12個月後,參與者完成了標準的心理健康 ... 於 www.hea.com.tw -

#85.抑鬱自評量表SDS:國際標準抑鬱症測試30題,免費 ... - 人人焦點

抑鬱自評量表SDS:國際標準抑鬱症測試30題,免費抑鬱症自測題及答案!丨抑鬱症自測. 2021-02-23 抑鬱自評量表SDS. 目前全世界有將近3.2億的精神疾病疾患者,據世界衛生 ... 於 ppfocus.com -

#86.COVID-19全球最新情報5/6 | 國際| 中央社CNA

... 病毒變異株威脅日增;心理問題成封城次生災害,4成上海人出現抑鬱情緒。 ... 持續下降,4日新增確診病例261例和無症狀感染者4390例,合計4651例。 於 www.cna.com.tw -

#87.国际标准抑郁症心理测试题(SDS) - 问卷星

国际 标准抑郁症心理测试题(SDS). 您的选择可以是:1、没有或很少;2、有时;3、大部分时间;4、绝大部分时间。结果分析:将20个项目的各个得分相加,即为粗分。 於 www.wjx.cn -

#88.醫師/心理師介紹- 桃園 - 聯新國際醫院

一般精神醫學:憂鬱症、躁鬱症、思覺失調症、身心症、焦慮及失眠症、自律神經失調老年精神醫學:失智症、心理諮商、輔導及治療酒癮及藥物成癮治療. 於 www.landseedhospital.com.tw -

#89.憂鬱症藥物要持續多久,能多早停藥?要注意什麼? - 康健雜誌

門診中有很多來看失眠、焦慮的病人,雖然看起來一點都不像憂鬱症, ... 根據多個國際的臨床建議,嚴重憂鬱症的藥物治療在症狀完全消失後,抗憂鬱藥 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#90.【互动视频】微笑抑郁症测试

测你患微笑抑郁症的几率求三连!求三连! ... 【互动视频】微笑抑郁症测试. 口力口口非丶. 相关推荐 ... 国际标准抑郁症自测量表SDS【深度在线测试】. 36.1万 1.1万. 於 www.bilibili.com -

#91.智商測試題國際標準140以上稱為天才 - 摩登站

智商測試題國際標準140以上稱為天才說明:智商,即IQ按照國際標準,人們對智力水平高低通常進行下列分類:1、智商>在140分以上者稱為天才;2、120~140 ... 於 modengzhan.com -

#92.你不是天生購物狂只是心理有病! | ETtoday國際新聞

... 是一個購買障礙行為的異常表達,通常是由於心理疾病引起的,尤其是抑鬱症和焦慮症。 ... 該研究的目的是實驗操作測試這種情緒影響修復假說。 於 finance.ettoday.net -

#93.毒品犯再犯風險與矯治成效國際評估指標

MHSF-III 為進入藥物濫用治療計劃個案作為初始的心理健康. 檢查篩檢,用於檢查目前和過去的心理健康症狀。在MHSF-III. 中的篩檢疾病包括:思覺失調症、憂鬱症、創傷後壓力 ... 於 www.cprc.moj.gov.tw -

#94.焦虑与压力水平 【DASS-21】抑郁 - 简单心理

沒有這個頁面的資訊。 於 www.jiandanxinli.com -

#95.國際最新“抑鬱症”診斷 - 放鬆吧心理測驗- fun8

國際 最新“抑鬱症”診斷. 美國新一代心理治療專家、賓夕法尼亞大學的DavidD·Burns博士,設計出一套憂鬱症的自我診斷表“伯恩斯憂鬱症清單(BDC)”,這個自我診斷表可幫助 ... 於 fun8.us -

#96.抑鬱測試 - 醫院管理局

什麼是抑鬱? 抑鬱測試; 抑鬱症的主要症狀; 抑鬱症的成因; 抑鬱症治療法 ... 情緒低落、抑鬱、急躁或絕望. 2. 做任何事都覺得沉悶或者根本不想做任何事. 於 www3.ha.org.hk -

#97.抑郁症测试_国际通用SDS抑郁自评量表 - 心理咨询

塞纳心理倾诉沿用美国专业抑郁症测试体系,为您提供科学的SDS抑郁自评量表进行抑郁测试,您可通过抑郁症测试结果评估目前的抑郁状态并进行抑郁症心理咨询。 於 www.xinliqingsu.com