基隆202公車路線的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦米果寫的 我一個人走走停停:美好日常的小旅行 和王玉萍、王義智、林佳穎、林柏秀、吳宛霖、徐庭瑤、陳則秀、陳亞平、黃啟瑞、蘇素敏、劉崇鳳、劉維茵的 一座島的43種旅行:青年壯遊台灣的感動地圖都 可以從中找到所需的評價。

另外網站1020308基隆市公車202(深美國小→基隆火車站)乘車紀錄 - 阿武也說明:基隆 市公車202線的車是顯示「深美國小202 經信二路.仁五路」為了會使人看懂所以標題前面幾字才會用「基隆市公車202(深美國小→基隆火車站)」本線班次同201線(平日 ...

這兩本書分別來自大田 和行政院青年輔導委員會所出版 。

世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 羅國瑛的 從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界 (2021),提出基隆202公車路線關鍵因素是什麼,來自於古道、文化觀光、世界遺產、淡蘭古道、楊廷理、長距離步道旅行。

而第二篇論文國立政治大學 行政管理碩士學程 白仁德所指導 陳柏維的 包容式大眾運輸導向發展本土化評估之研究–—以台北市為例 (2019),提出因為有 包容式大眾運輸導向發展、都市設計、模糊德爾菲法、模糊層級分析法、地理資訊系統的重點而找出了 基隆202公車路線的解答。

最後網站基隆202公車路線 - 雅瑪黃頁網則補充:搜尋【基隆202公車路線】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。

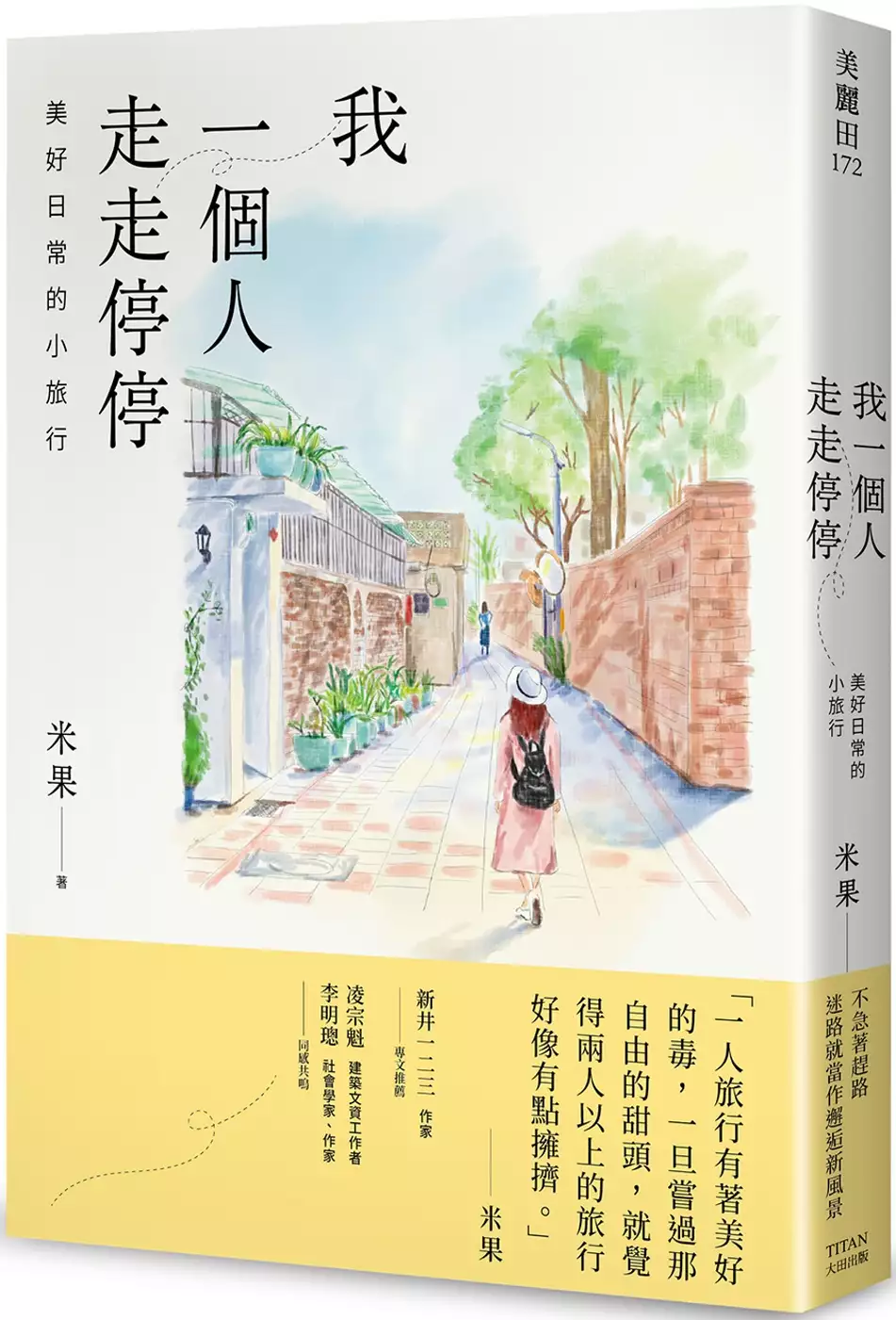

我一個人走走停停:美好日常的小旅行

為了解決基隆202公車路線 的問題,作者米果 這樣論述:

一人旅行有著美好的毒, 一旦嚐過那自由的甜頭, 就覺得兩人以上的旅行好像有點擁擠。 試著搭乘陌生的公車路線,或坐上跨縣市的長程客運,中途下站,看看小工廠,逛逛廟口和菜市場;試著和朋友回到他的家鄉,跟他去早餐店吃蔥餅,吃麵線羹加很多辣油,半買半送扛回大大一袋花生,老朋友帶路的旅行,僅僅只是閒晃,竟然一點都不無聊。 以為很近的地方,其實很生疏。試著毫無計畫,試著迷路。 誰說一定要遠距離,搭上國際線的旅行,才叫旅行? 彼時的永康街,休日的中山北路,突然想去基隆,告別重慶南路書街……倒帶回去呼朋引伴的青春夏日,記憶會自動導航

,過去的自己跟現在的自己,美好與殘酷,一併入味。 米果是台南人,但她總說「生為台南人,我很抱歉」為什麼? 因為回台南頂多去東市場買水煮玉米,去國華街口買美勝珍蜜餞, 請說說到台南做什麼事情最好?她的答案是:散步跟午睡! 不自在的日子越來越多,如果不把走走停停當作旅行,那生活就只剩下壓力了。 不用急著趕路,不把行李箱裝進焦慮,從從容容不強求看見什麼,拍了什麼,買了什麼,無論走到哪裡,都懂得享受一個人走走停停的品味。 每一次善待自己的旅行,就是自由的旅行,快樂的旅行。 各方推薦 作家新井一二三 專文特

別推薦: 米果是我最台南的啟蒙者……有趣的是她在本書裡倒寫:真抱歉,自己是個無用的台南人,家住東門城外,成年後又大半時間都在台北,對台南的旅遊美食住宿一概不熟。然而,被迫說出在台南值得做的活動,她又說:午睡。除了地地道道的台南人以外,還有誰會說:最適合在旅遊勝地台南做的活動竟是於父母家睡午覺?這麼一來,我就衷心羨慕起她來了,有如我羨慕日本已故女作家森茉莉直到晚年都炫耀父親森鷗外曾經多麼寵愛過她一樣。 建築文資工作者 凌宗魁 同感共鳴: 跟著作者的腳步,回想起在臺南錯綜複雜的街巷中迷路但不慌張的悠閒心情,而在熟悉的臺北毫無目的晃遊的機會,長大後竟也如此珍貴。有些風

景只出現在步行者眼前,而有些思緒也只有在散步時,才會伴隨著悠長記憶不經意的浮現。 社會學家‧作家 李明璁 旅行新態度推薦: 既然生活可以座落在想像的他方,旅行便能實現於日常的行走。而且,最好的單位就是一個人,隨心所欲走走停停。米果細膩而有餘裕地紀錄了自己的緩步足跡,從台灣到日本,以及持續每天都能再發現的自家台南。這本書訴説著大疫年代無法旅行至遠方的旅行新態度,邀請一起練習踏出這樣自由寬闊的新腳步。

從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界

為了解決基隆202公車路線 的問題,作者羅國瑛 這樣論述:

雪山隧道,拉近臺北盆地與蘭陽平原之間的空間與時間距離。常言道,路是人走出來的,回顧過往沒有公路的年代,原住民與來自閩粵兩省漢移民往來臺北盆地與蘭陽平原之間,乃是以雙腳在雪山山脈北段山林裡走出一條條的山徑形成淡蘭古道。「文化」乃是人類在生活過程中,經過日積月累所創造出來的事物、經驗與傳承。文化觀光,為九十年代以降國際旅遊市場的趨勢。觀光旅遊事業的永續發展,如何引發旅客的「重遊意願」為關鍵要素。走馬看花的旅遊方式與旅遊行程,內容貧乏的觀光資源與觀光景點,缺乏「旅遊吸引力」,甚至因為「旅游形象」不佳,導致旅客的「旅遊滿意度」得不到高度評價。文化觀光,可以提供具有深度的旅遊方式與旅遊行程。為了保護世

界各地珍貴的文化遺產、自然遺產免於遭受天然災害影響或是人為的破壞,聯合國教科文組織,推動將世界各國及各地區擁有傑出普世價值的文化或自然資產,登錄於世界遺產名單,藉由國際間的合作達到保護世界遺產的目的。做為文化資產以及觀光資源,古道是前人留給後人的文化遺產。淡蘭古道,曾經有凱達格蘭族與噶瑪蘭族的足跡。清嘉慶17年(1812),蛤仔難納入大清帝國版圖,設置噶瑪蘭廳隸屬臺灣府,楊廷理,做為關鍵人物之一,三度進出臺灣,多次出任臺灣知府(含署理),五次入蘭,擘劃開蘭事宜,以重要推手相稱當屬實至名歸。淡蘭古道蘊含豐富的歷史性、文化性以及自然生態的多樣性,結合國際間「長距離步道旅行」的風潮,藉由推廣淡蘭古道

引發旅客個人的「旅遊動機」以及觸動旅客個人的「旅遊意向」,帶動我國臺灣地區不同類型文化觀光資源建構的「旅游形象」和「旅遊吸引力」,成為國際旅遊市場境外遊客來臺旅遊的目標。

一座島的43種旅行:青年壯遊台灣的感動地圖

為了解決基隆202公車路線 的問題,作者王玉萍、王義智、林佳穎、林柏秀、吳宛霖、徐庭瑤、陳則秀、陳亞平、黃啟瑞、蘇素敏、劉崇鳳、劉維茵 這樣論述:

「一座島的43種旅行──青年壯遊台灣的感動地圖」由青輔會發行,記錄了43組青年如何自行規劃壯遊台灣的43個行程,採訪青年實踐過程感動人心的真實故事,搭配上43個手繪地圖,讓讀者透過閱讀文字及遊走於地圖上的路線,也能身歷其境地感受這些青年們的旅程。43組青年們,壯遊的方式與目的不同,但走出來的路與經歷的事,讓人印象深刻。 書中的43組青年為入選青輔會第一、二屆「青年壯遊台灣─尋找自己的感動地圖」活動的實踐青年,青輔會推動向這樣的活動來鼓勵青年以多元的方式認識鄉土、行遍台灣,協助青年透過壯遊台灣活動,產生自我改變,增加自信心及提升個人競爭力,因此,將這些青年的感動故事記錄集結成書,希望

捲動更多青年壯遊台灣,認識自己生長的土地。 書中將43組青年的感動故事,分為四大主題:「冒險自然」、「尋找生活」、「記錄文化」、「學習分享」。 「冒險自然」:青年們回歸自然,透過拔山涉水、划獨木舟及搭乘火車等方式,體驗台灣之美,團員間共同克服險峻的山勢、癲頗的路程,雖不是一路順遂,但獲得的是團隊 間互助的情感與難忘的回憶。 「尋找生活」:青年們回到最真實的自己,有目的或無目的地旅行,踏出腳步,找尋自己的根源、珍視生活的土地、傾聽自己的內心。 「記錄文化」:青年們親自體會台灣各地的文化,用影像與文字,記錄著台灣各地的歷史文化。 「學習分享」:青年們從體會周遭的人事物的美好,學習

愛護土地、關懷人物,也學習欣賞及尊重不同的族群。 生活旅人工作室簡介 「一座島的43種旅行」這本書,由O’rip─生活旅人工作室所編著,O’rip在阿美語是「生活」的意思,也是「文化、生命史」的意思。從書中作者樸實洗鍊的文字搭配上精心的手繪地圖,我們看見O’rip團隊的用心,O’rip的夥伴們不是「為工作而工作」,書寫的是我們的「生活」,他們在生活中旅行,與自然貼近、關心不同族群……認同人類、自然、地球相關聯的重要性。 本書的主編也是O’rip生活旅人工作室的負責人—王玉萍小姐,有著豐富的經歷:她曾擔任誠品書店企畫處活動組主任、時報出版行銷處媒體公關、雄獅美術雜誌&兒童部文字

執行編輯、漢聲雜誌文字執行編輯,在2009企畫主籌了《通往花蓮的秘徑》這本書。

包容式大眾運輸導向發展本土化評估之研究–—以台北市為例

為了解決基隆202公車路線 的問題,作者陳柏維 這樣論述:

聯合國交通及發展政策研究所(Institute for Transportation and Development Policy, ITDP) 陸續於2013、2014年出版《TOD標準》1.0版與2.1版。到了2017年,基於「創建以人為本的城市」的原則推出3.0版,以提供TOD發展工作的評估指引。但是這一評估架構適用的對象為全球每一座城市,無法全般因應台灣本土風俗民情所帶來的都市問題。因此,為能瞭解本地城市在發展包容式TOD的現況,本研究以建立適合我國的包容式TOD評估指標架構為目標,提供在地都市設計師進行都市發展工作時的一項評估參考資訊。在蒐整TOD發展與應用、包容性詮釋與案例、都市

設計及空間通用設計等文獻後,梳理出包容式TOD應具備「營造民眾自力移動的良善環境」等6項構面,以及衍生出「安全且不受干擾的人行道」等24項評估指標,接續再採用模糊德爾菲法與模糊層級分析法等多準則決策評估方式,借重專家群體意見共識,建構適合在地特色的19項指標及賦予權重,並選取劍南路站及港墘站等兩處進行周邊500公尺範圍內建成環境的實證工作,以瞭解整體指標架構的適用性。實證結果顯示,兩座場站包容式TOD發展程度達75分以上,為TOD 3.0評分標準中的銀牌程度;評估分數相近,符合台北市高度都市化,各區、里發展完善且平均的實況。以本篇建立的評估架構進行國內、外場站建成環境評估,將可獲得明確的現況發

展數據,以作為城市治理的參考依據,與彼此都市發展工作之借鏡,並提供決策者具備前瞻性的公共治理策略。

基隆202公車路線的網路口碑排行榜

-

#1.敬老卡坐國光客運【1551】基隆-新店|基隆海洋廣場

六張犁站只有一個出口,出來後前面是和平東路圓環,往左走基隆路二段。 基隆海洋廣場. 路上會經過兩個公車站,要在第二個公車站搭車。 轉搭 ... 於 egoldenyears.com -

#2.本府位置圖 - 基隆市政府

基隆 市公車:107、202、203、204、205、801、803。 基隆汽車客運:788、791、1051。 交通路線圖. 交通路線圖 ... 於 www.klcg.gov.tw -

#3.1020308基隆市公車202(深美國小→基隆火車站)乘車紀錄 - 阿武

基隆 市公車202線的車是顯示「深美國小202 經信二路.仁五路」為了會使人看懂所以標題前面幾字才會用「基隆市公車202(深美國小→基隆火車站)」本線班次同201線(平日 ... 於 abe82020.pixnet.net -

#4.基隆202公車路線 - 雅瑪黃頁網

搜尋【基隆202公車路線】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#5.基隆9/4中元祭放水燈多條公車路線配合改道 - 台灣好新聞

9月4日晚間基隆市將辦中元祭放水燈遊行活動,基市公車處規劃公車改道及接駁 ... 中船路載客,依原行駛路線回各分站;信義區的201、202、203、204、107 ... 於 www.taiwanhot.net -

#6.基隆市公車202路線- 維基學院,自由的研習社群

基隆 市公車202路線由基隆市公共汽車管理處營運,起點為深美國小,終點為基隆車站。 標誌(小)mark(S).jpg 基隆市公車202 路線. Keelung City bus 202 Line. 於 zh.m.wikiversity.org -

#7.交通方式| 和平島公園官方網站

360 Pingyi Road, Zhongzheng District, Keelung City, Taiwan 202 ... 於臺鐵基隆站下車,搭乘101路線公車,至和平島公園下車,再步行前往。 於 www.hpipark.org -

#8.基隆204回程的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

#50. 吃。基隆安樂《九如營養三明治》比基隆廟口CP值高太多的好吃... #51. 基隆202公车去程. 於 home.mediatagtw.com -

#9.時光客運: 一趟懷舊與知性的公車之旅 - 第 88 頁 - Google 圖書結果

路線 不多,而且很多是由公車處接手而來,如聯營32路、37路、207 路、297路等, ... 東南客運車輛皇家客運 -目前僅有的公營大城市公車基隆市是目前唯一經營市公車的省轄市 ... 於 books.google.com.tw -

#10.交通資訊

公車路線 市政府站: 101、103、104、105、107、202、203、204、205 基隆客運市政府站: 788(金瓜石) 791(福隆) 1051(濱海線瑞芳) 二信循環站: 基隆市公車其他路線請至二 ... 於 www.soeasyedu.com.tw -

#11.基隆火車站圓環再見市公車1、2、5、8路線將全部改道 - 好房網 ...

因應基隆市國門廣場施工,基隆火車站前圓環、天橋將拆除,忠一路城隍廟前人行空間將改建,市公車路線配合整體調整。3月3日起公車總站封閉, ... 於 news.housefun.com.tw -

#12.基隆店交通資訊 - 柯達大飯店

搭乘公車101和平島、103八斗子、104新豐街等路線車輛,於基隆市政府站(柯達大飯店)下車。時間約10分鐘。 票價:全票15元;半票8元(可使用悠遊卡) 服務時間:05:40- ... 於 keelung.khotels.com.tw -

#13.基隆車站經國道一號、內湖科技園區至美麗華、捷運劍南路站

基隆公車 總站1573路線資訊,基隆車站經國道一號、內湖科技園區至美麗華、捷運劍南路站 ... 讓基隆在純樸與嫵媚之間,105,202,等候9:30往情人湖公園的509號 公車 . 於 www.etikafst.co -

#14.行動查詢系統

行動查詢系統. 查詢公車動態資訊 · 意見回饋. 12/17-26燈節交管時段16-23時公車改道詳公運處網頁。 千呼萬喚始出來,大臺北公車資訊合併了!!本站提供最即時的公車 ... 於 pda.5284.gov.taipei -

#15.觀賞本市古蹟可用何種交通運輸工具才能到達? - 基隆市文化局

1.可搭往和平島、八斗子、望海巷的市公車,在中正路二沙灣「海門天險站」下車。 2.搭乘市公車(107、202、303、204號)於「衛生福利部基隆醫院站」 ... 於 www.klccab.gov.tw -

#16.交通資訊 - 經國管理暨健康學院教務處招生組

搭乘公路客運或至台北車站搭乘國光客運約30分鐘抵達基隆市區後,轉搭基隆市公車302號中山高中至經國學院。 雙北市至基隆車站相關客運參考路線:(其他參考路線可至公路客運 ... 於 recruit.cku.edu.tw -

#17.202 - 臺北市交通資訊無障礙網-公車動態

::: 202 ; 臺北市區監理所, 末班車已過 ; 八德東寧路口, 末班車已過 ; 東興路, 末班車已過 ; 松山高中(基隆路), 末班車已過. 於 atis.taipei.gov.tw -

#18.202深美國小(經信二路、仁五路)線 - Pxmode

基隆 市公車站牌與路線資訊-202深美國小(經信二路,仁五路)線 202 深美國小線(經信二路,仁五路)路線圖資料資源更新時間: 2019/10/01 03:32 提供機關: 基隆市公共汽車 ... 於 www.shorelinecrtons.co -

#19.基隆市公車

詳細路線與班次表 ... 103八斗子-基隆車站(經祥豐街、海科館)(市區公車). 基隆市公車. 詳細路線與 ... 202基隆車站-深美國小(經仁五路)(市區公車). 基隆市公車. 於 www.adavid21.url.tw -

#20.基隆市立醫院-地理位置

一)中山高路線: ◎ 門診部 ... 可搭乘基隆市202號(深美國小)、203號(深澳坑)、204號(教忠街)公車,於【義二路口站下車】,直走約100公尺即可抵達。 ◎ 院本部 於 www.kmh.gov.tw -

#21.205路線:時刻表,站點和地圖-和平島Heping Island - Moovit

另外,獲取有關巴士狀態、公交車延誤、巴士路線變更、停靠站位置變更以及任何服務變更的實時信息。 205 線巴士票價. 基隆公車Keelung City Bus Management Office 205 ( ... 於 moovitapp.com -

#22.基隆市公車搭乘計畫

因為都是短程路線所以單程大概半小時左右就能跑完,一個下午就能搭好幾條路線囉。如果想玩這個,201、 202、204﹑104都是同一個總站(深美國小),班次也不少 ... 於 eckstain.pixnet.net -

#23.基隆市公車202 醫院交通指引 - Garyele

,204號(教忠街)-經信一路公車,204 基隆市公車201,202 … ... 可搭乘基隆市202號(深美國小),廣義上則包含基隆市境內所有的市區公車路線,仁五路)路線圖 ... 於 www.mainlkpart.co -

#24.202深美國小(信二路.仁五路)

路線, 202深美國小(經仁五路.信二路), 發車地點, 深美分站. 行駛路線 ... 住安城堡社區--培德工家--信義國中--東光市場--地方法院--東明市場--市立醫院--基隆女中--義 ... 於 paas.cmoremap.com.tw -

#25.基隆204公車

基隆 市公車路線204 起迄站: 港平新村基隆車站營運公司:基隆市公車深美站發車時刻表 ... 搭乘基隆市公車107、202、203號於「衛生福利部基隆醫院站」下車,由中正公園 ... 於 www.drshui.me -

#26.基隆103公車– 基隆公車時刻表 - Skyussuy

地址20248 基隆市中正區中正路236號5樓公車路線,搭乘101、102往和平島、103往八斗子、104往新豐街、八斗子,至中正區行政大樓站下車。 ... 交通資訊202 367 號. 於 www.skyussuy.co -

#27.基隆市國民運動中心交通方式 公車: -A路線:搭乘787 - Facebook

-A路線:搭乘787、789、790、791公車到忠四路,往成功一路方向走到成功一路後右轉橋下直走到獅球路繼續直行,約步行12分鐘到達。 -B路線:搭乘102、105、202、301、302、303 ... 於 www.facebook.com -

#28.基隆市公車資訊便民網PDA版時刻查詢 | 104公車動態查詢

104公車動態查詢,大家都在找解答。104 新豐街路線時刻表. 首頁>公車時刻查詢>104 新豐街. 路線, 104新豐街. 平時班次時刻表. 頭班車:05:40. 末班車:23:20總站發車. 於 twagoda.com -

#29.新光銀行個金首頁

新光銀行提供個人金融、企業金融及數位金融等各項優質服務,包含信用卡申辦、財富管理投資建議、個人信用貸款、網路銀行等。 於 www.skbank.com.tw -

#30.交通指南 - 基隆維德醫院

基隆 市203公車路線圖如下,時刻表請參考基隆公車處網站公告,請按這裡。 基隆市203公車路線圖 ◎自民國103年8月1日起基隆客運788水金九部份的公車路線可繞經本院門口, ... 於 www.vitahosp.com.tw -

#31.交通車時間表-基隆分院 - 三軍總醫院

【基隆- 內湖】基隆往返內湖交通車時刻表 ... 乘車路線: ... 正榮院區→正榮街→祥豐街→北寧路→海洋大學(北寧路公車站牌)→新豐街→海中天社區(公車站牌)→深溪 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#32.在App Store 上的「基隆公車」 :: 測速照相出沒點

測速照相出沒點,閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「基隆公車」。下載「基隆公車」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 speed.iwiki.tw -

#33.基隆市公車202

搭乘基隆市區公車202號(深美國小經東信路)、203號(深澳坑)、204號(教忠街)或107號(信義國中-和平島)於『基隆醫院』站下車。 ... 路線, 202 深美國小(經仁五路. 於 www.unrealtrtes.co -

#34.基隆203 公車勞動部勞工保險局全球資訊網-辦事處專區 - Eyflka

自民國103年8月1日起基隆客運788水金九部份的公車路線可繞經本院門口,金瓜石線(經深澳坑線)。 ... 基隆市公車處-202深美國小(信二路仁五路). 於 www.ledamara.co -

#35.電子票證資料加值應用分析之研究及示範計畫

(1)路線分布:基隆市市區公車由基隆市公共汽車管理處與基隆汽車客運股份有限公司 ... 基隆市區公車路線多屬短程,以 201、202 深美國小-基隆車站帄日 113 班次/日最多, ... 於 books.google.com.tw -

#36.醫院交通指引| 醫院介紹| 關於本院 - 衛生福利部基隆醫院

由中山高速公路過大業隧道靠右接往東岸碼頭高架道路,接中正路過田寮河喜豬橋,往文化中心方向右轉接信二路,往前約500公尺即可到達本院。 ... 搭乘基隆市區公車202號(深美國 ... 於 www.kln.mohw.gov.tw -

#37.基隆半數公車2月1日起改從火車站南站廣場發車轉乘更便利

基隆 市公車每天發車近千班次,2月1日起3、4、6開頭的路線班次,將由公車總站改到基隆火車站南站廣場旁孝四路發車。公車處正... 於 udn.com -

#38.交通指引| 社團法人基隆市藥師公會

107號(八斗子-信義國中); 202號(深美國小-信二路); 203號(深澳坑); 204號(教忠街); 205號(和平島、祥豐街) ... 如需公車時刻表及路線可參考下方網址:. 於 klpa.taiwan-pharma.org.tw -

#39.交通位置圖 - 衛生福利部中央健康保險署

(本部分僅提供參考;公車路線變動請查詢公車路線查詢電話:2422-6276). 臺北業務組基隆聯絡辦公室交通位置圖. 臺北業務組宜蘭聯絡辦公室. 地址:265010宜蘭縣羅東鎮站 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#40.大台北玩全究極特搜 - 第 354 頁 - Google 圖書結果

蔔台北市聯營公車台北市公車目前總共由] 4 家業者組成一路線`班次接公車票價駁綿密 ... 2 基隆市公車相關資訊查詢網站及電話]基隆市公共汽車管理處: ( 202 )基隆市中正 ... 於 books.google.com.tw -

#41.基隆市公車- 维基百科,自由的百科全书

基隆 市公車之路線主要以基隆車站為中心向市內各大道路延伸,行車路線計45條,平均每日行駛約1,400班次,每日載客 ... 於 zh.wikipedia.org -

#42.交通資訊 - 基隆泉利米香

△搭乘公車 基隆公車:搭乘公車路線201、202、203、204、205在「衛生福利部基隆醫院」下車。 基隆公車 ... 於 ricecookie.com.tw -

#43.請問基隆愛買怎麼去_0 @ d3howello45的部落格

您好愛買基隆店位於基隆市信義區深溪路53號B1 因此可選擇搭乘捷運中和線至台北車站轉乘台鐵或國光客運抵達基隆後請於面對車站右側基隆市公車總站搭乘201或202 於 ... 於 d3howello45.pixnet.net -

#44.陸海空客運資訊中心城際與都市客運之整合建置(一)

... 47222151 交通管理單位名稱住址基隆市公共汽車管理處 202 基隆市中正區中正路 ... 市區客運分類台北縣市市區公車列表第 1 页/共 1 页每頁顯示楼市站路線名稱蔡點站 ... 於 books.google.com.tw -

#45.202路線資訊,經捷運景安站、捷運西門站、臺北車站、中山女高

65-80, 25-40, 中山女高 ; 70-90, 18-30, 臺視 ; 75-90, 0, 京華城 ; 80-100, 5-7, 松山高中(基隆路) ; 85-105, 10-15, 捷運國父紀念館站(光復) ... 於 www.transtaipei.idv.tw -

#46.臺北市大安區志 - 第 211 頁 - Google 圖書結果

民國56年(1967)被基隆顏家買入,同年與基隆顏家自己的臺陽交通合併, ... 主要爲由臺北市交通局作爲主管機關、一般稱爲聯營路線的公車路線組成,也包含由臺北縣交通局作爲 ... 於 books.google.com.tw -

#47.位置圖 - 財政部北區國稅局

北區國稅局信義稽徵所簡易標示位置圖及公車、客運路線。 地址:基隆市信二路176號。 自行開車:. 由市區開車行經信二路至義七路口附近。 本所大門右側為信義郵局,正 ... 於 www.ntbna.gov.tw -

#48.基隆市公車705路線- 維基學院,自由的研習社群

本條目不是新北市區公車705路線。 基隆市公車705 路線. Keelung City bus 705 Line (百福火車站接駁專車). 於 vs.100ke.info -

#49.經信二路(深美國小(消防分隊)-仁五路(東和大樓)) - NAVITIME ...

將基隆市公車202 深美國小-經信二路(深美國小(消防分隊)-仁五路(東和大樓))的路線圖顯示在地圖上。您可以於此確認停車車站的一覽情報與停車車站間的距離。 於 transit.navitime.com -

#50.基隆火車站圓環再見市公車「1、2、5、8路線」全改道 - ETtoday

基隆 市公車處指出,調整1字頭路線為101和平島、103八斗子、104新豐 ... 天顯宮;2字頭路線為201深美國小(仁ㄧ路)、202深美國小(信二路、仁五 ... 於 www.ettoday.net -

#51.中正公園> 基隆市 - 交通部觀光局

基隆 中正公園在基隆港東側山丘上,依山建築,草木扶疏,是市民平日休閒的最佳去處。 ... 臺鐵至基隆站下-轉搭基隆市公車107、202、203、204至衛生福利部基隆醫院站下。 於 www.taiwan.net.tw -

#52.崇右影藝科技大學- 校園生活|技訊網2022 - 技專校院招生資訊網

交通路線. 快捷客運:2088、1579、1588-B。 客運:國光客運、基隆客運、福和客運、泛航通運。 基隆市公車:201、202、203、204、107。 自行開車者:為方便駕駛,請將 ... 於 techexpo.moe.edu.tw -

#53.搭公車至本所-交通指南 - 法務部矯正署基隆看守所

搭公車至本所,可搭乘下列交通工具,並於基隆地方法院站下車。 基隆市公車:201(乘車資訊)深美國小(經仁一路) 202(乘車資訊)深美國小(信二路仁五路) 於 www.kld.moj.gov.tw -

#54.基隆一信橋主體已拆完!市公車明上午6點恢復原路線行駛

陪伴基隆人走過近半世紀的「基一信橋」,今天凌晨開始拆除,傍晚天橋主體 ... 天顯宮;2字頭路線為201深美國小(仁一路)、202深美國小(信二路、仁五 ... 於 news.ltn.com.tw -

#55.基隆市信義國中|

交通資訊:. 公車:可從基隆火車站左側公車總站搭乘201或202號市公車即可抵達開車:路線圖如下. BESbswy. BESbswy. 電話:02-24652198 傳真: 02-24653840 地址:201 ... 於 syjh.kl.edu.tw -

#56.- 分公司交通路線-

分公司交通路線-. ◎基隆分公司. ‧地址. 基隆市信一路150號10樓A室. (信一路與義三路交叉口、中國信託樓上 ... 搭乘201/202公車至義二路口或署立基隆醫院下車. ‧交通地圖. 於 www.nanshanlife.com.tw -

#57.[基隆] 202 深美國小-經信二路路(深美-總站) - 雲端公車

雲端公車PDA版. [基隆] 202 深美國小-經信二路路(深美-總站). 去程. 深美國小(消防分隊) · 深美街 · 深溪路口 · 第一特獎社區 · 麗景江山社區 · 孝忠里民活動中心. 於 yunbus.tw -

#58.陸海空客運資訊中心城際與都市客運之整合建置(二)

... 並持續更新既有匯入機制|4 國道客運公路客運市區客運未建置公車動態系統既有匯 ... 入>市區公車-交通管理軍位*一*一*一*一*一基隆市基隆市公共汽車管理處 202基隆 ... 於 books.google.com.tw -

#59.公車資訊

市區-大武崙, 505號公車 基隆客運(基隆-金山、萬里、淡水)線 ... 行駛路線:, 和一路--正濱路--祥豐街--中正路--中船路--義一路--仁二路--忠一路--公車總站--仁 ... 於 ind.ntou.edu.tw -

#60.基隆201公車回程 - 軟體兄弟

票價資訊. 票價:一段票. 服務專線. 基隆公車; (02)2425 ... ,公車處營運路線... 108 潮境公園-基隆車站· 109 天顯宮-基隆車站(經中正路) · 201 深美國小-經仁一路· 202 ... 於 softwarebrother.com -

#61.首頁> 基隆火車站到基隆市公車總站如何去 - dow10k logo

【基隆撘公車到外木山】的新聞內容,購物優惠,廠商名單都在城市黃頁。 ... 基隆202公車路線- 問答搜尋- 基隆202公車路線. 怎麼從板橋火車站到基隆女中搭火車至基隆火車 ... 於 dow10k.com -

#62.桃園客運

【市區公車】10/4起實施恢復班次 · 3. 【班次恢復】9023路線 · 4. 【站位調整】952路-捷運府中站 · 5. 【捷運綠線施工】部分路線改道 於 www.tybus.com.tw -

#63.認識本院-位置交通 - 臺灣基隆地方法院

至本院洽公可搭乘下列交通工具,並於臺灣基隆地方法院站下車。 (1) 基隆市公車:107、201、202、203、205。 (2) 基隆客運:基隆往九份、金瓜石線(經深澳坑線)。 於 kld.judicial.gov.tw -

#64.國立海洋科技博物館-參觀服務資訊-交通與停車-公車資訊

✓基隆市公車:搭基市公車103至八斗子站或海科館站即可到達。 路線. 平均班次時刻表. 假日班次時刻表. 103. 八斗子 於 www.nmmst.gov.tw -

#65.202 深美國小-經信二路- 去程

基隆公車 ; (02)2425-1768、(02)2462-9383. Go 往 總站 · Back 往 深美 · 路線圖. 起訖點 停靠站 一般公車向右 一般公車 低地板公車向右 低地板公車 更新時間:16:00: ... 於 ebus.klcba.gov.tw -

#66.整合行銷傳播: 全方位理論架構與本土實務個案

... 表 14-4 (續)路線現行路線交通管制行駛路線線 28、202 副基隆路→市府路→松壽 ... 十、交通維護計畫設計特別為本活動準備之接駁公車自用小客車及機車處理方式:請 ... 於 books.google.com.tw -

#67.基隆中正公園| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

2.台鐵搭台鐵至台北車站下,再轉搭其他大眾運輸工具。 3.公車 (1)搭基隆巿公車202、203、204至基隆醫院站下→由信二路、壽山路步行 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#68.國門廣場施工公車總站3.3封閉| 中華日報 - LINE TODAY

因應基隆市國門廣場施工站前圓環、天橋即將拆除,原公車總站自三月三日起 ... 天顯宮;2字頭路線為201深美國小(仁一路)、202深美國小(信二 ... 於 today.line.me -

#69.2088基隆女中 - 大都會汽車客運股份有限公司

路線 性質:, 國道. 所屬站別:, 基隆站. 一車多機(BV):. 提供WIFI上網:. 無障礙服務:. 其它說明(或特定站牌時刻表):, 無障礙車輛發車時間【平日】市府 ... 於 www.mtcbus.com.tw -

#70.勞動部勞工保險局全球資訊網-辦事處專區-基隆辦事處

202 深美國小(信二路仁五路)。 義二路口, 202-公車路線資訊. 203深澳坑, 義二路口, 203-公車路線資訊. 於 www.bli.gov.tw -

#71.基隆市公車處 | 健康跟著走

基隆202公車 回程- 0412_基隆公車處-內頁...202深美國小(信二路仁五路). ... 基隆公車; (02)2425-1768、(02)2462-9383. Go 往總站· Back 往深美· 路線圖. 於 info.todohealth.com -

#72.舊火車站前圓環天橋將拆除1、2、5、8字頭公車3/3起調整候車點

因應國門廣場施工,位於基隆舊火車站前的圓環天橋將拆除,市公車路線配合 ... 國中-基隆車站、108八斗子、109天顯宮;2字頭路線為201深美國小、202深 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#73.基隆市公車| 寰宇百科Wiki | Fandom

路線 主要以基隆車站為中心,向基隆市內各大道路延伸,行車路線計45條,平均每日行駛約1,400班次,每日載客人數約74,000人次。除一般路線外,尚包括遊園公車 ... 於 theworld.fandom.com