士林運動中心課程ptt的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦國立台灣大學新聞研究所寫的 我是公民也是媒體:太陽花與新媒體實踐 可以從中找到所需的評價。

另外網站[閒聊] 士林運動中心健身房使用心得- 精華區BigShiLin - 批踢踢...-美妝 ...也說明:[閒聊] 士林運動中心健身房使用心得- 精華區BigShiLin - 批踢踢...-週六晚上6:00~8:00在士林運動中心的健身房運動裡面人蠻少的,約20位大約只佔用了1/3的器材腳踏車二 ...

元智大學 資訊社會學研究所 曾淑芬所指導 周榮輝的 親子關係、社會支持與網路成癮傾向關係之研究-以南桃園城鄉地區兩所小學為例 (2009),提出士林運動中心課程ptt關鍵因素是什麼,來自於網路成癮、國民小學、親子關係、社會支持。

最後網站士林運動中心課程-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與 ...則補充:2022士林運動中心課程討論推薦,在PTT/MOBILE01/Yahoo熱門推薦旅遊景點及議題,找士林特力屋停車月租,劍潭月租車位,士林停車位出售在YouTube影片與社群(Facebook/IG) ...

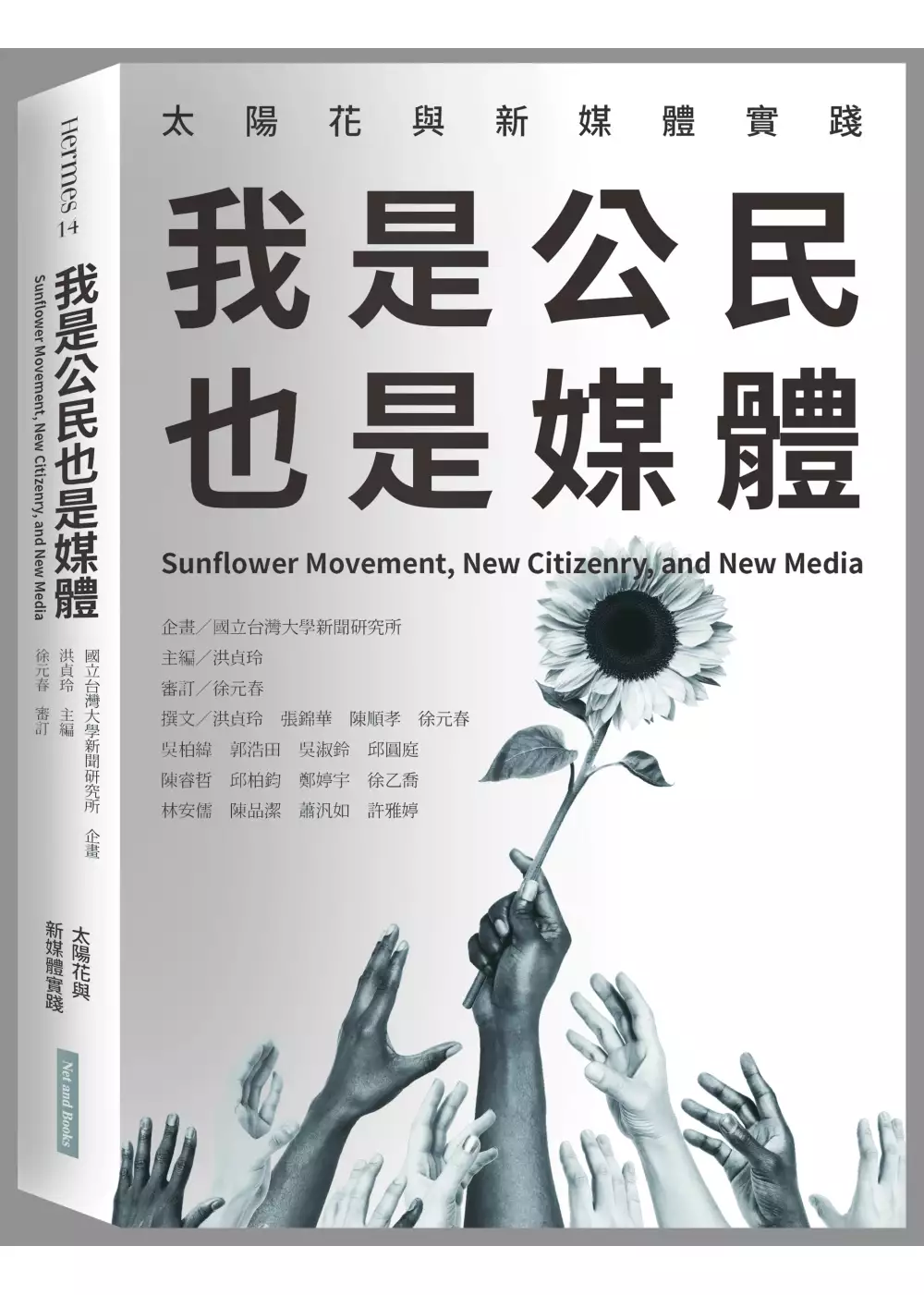

我是公民也是媒體:太陽花與新媒體實踐

為了解決士林運動中心課程ptt 的問題,作者國立台灣大學新聞研究所 這樣論述:

沒有任何人可以代表這場運動,但每個人都不可或缺! 24天、80多人、1,234則新聞;3小時、3,600多人、693萬元⋯⋯等等這些數字印證了新媒體在太陽花運動中化不可能為可能的奇蹟!零時政府、大腸花、沃草⋯⋯等等異軍突起,盡顯新世代發揮了監察政府、仗義執言的公民意識! 太陽花運動除了創造台灣民主及社會運動歷史之外,也將網路社運與媒體創新再推向高峰!長達24天的太陽花運動,有各式新媒體平台,扮演資訊傳遞、議題辯論、動員參與等功能,在短時間內發揮高度影響力。參與者透過科技網絡連結、分享、支持、採取行動,去中心化、自主地參與,共同成就了這場運動。 台大新聞所結合課程及相關師

資,推動專書報導計畫,帶領學生進行反服貿運動中新媒體實踐個案及參與者的報導;並邀請教師、學者針對此議題進行綜觀的分析,希望彌補這塊重要的歷史缺口,留下紀錄。 本書選取代表性的個案做為報導的主軸,並搭配每個新媒體實踐中的參與者的生命歷程;切入點著重於人與科技的互動,耙梳人類如何使用科技促成個人及社會的改變。本書中的故事,將有助於讀者理解新媒體實踐如何在社會運動中發揮資訊傳遞、民主溝通與動員能力,或許也能讓我們在這些年輕人的故事中找到個人生命經驗的對照與反思。 本書重點 ・眾志成城,鄉民造反!年輕一代如何利用各種新媒體平台,參與並成就了太陽花、野草莓等等社會運動。透過參與社會運動,

年輕人實踐了他們的知識和公民責任,更促動了深層的社會轉變。 ・本書由台大新聞所研究生採訪編寫,走訪太陽花運動中國內外的積極參與者。 ・選取代表性的個案做為報導的主軸,包括沃草、新聞e論壇、攝護線、公庫、零時政府、PTT、太陽花國際部和海外330行動;並搭配每個新媒體實踐中的參與者現身說法、分享自己的生命歷程。 ・由學者、資深媒體人撰寫專文,為太陽花運動──這場公民參與及新媒體實踐,提供了具有理論意義、社會脈絡與歷史縱深的分析。 ・公民、鄉民串聯推薦:李惠仁(獨立紀錄片導演)、何榮幸(天下雜誌總主筆)、林麗雲(台大新聞所教授)、柯一正(導演)、范雲(台大社會系副教授)、徐

挺耀(數位文化協會創辦人)、陳良基(台大學術副校長及電機工程系講座教授)、馮光遠(作家)、馮建三(政大新聞系教授)、黃哲斌(新聞工作者)、黃國昌(中研院法律所研究員)、賀照緹(紀錄片導演)、管中祥(中正大學傳播系副教授)、鄭弘儀(資深媒體人)、蔡其達(文化工作者)

親子關係、社會支持與網路成癮傾向關係之研究-以南桃園城鄉地區兩所小學為例

為了解決士林運動中心課程ptt 的問題,作者周榮輝 這樣論述:

本論文研製之研究目的意在了解小學生網路成癮傾向情形。研究者基於現狀的瞭解與觀察,並參酌相關親子關係、教養態度與網路成癮關聯實證研究的結果作為本研究的基礎,在方法上採問卷調查進行親子關係、社會支持與網路成癮傾向相關研究。問卷包括「親子關係量表」、「社會支持量表」、「網路成癮傾向量表」、「網路使用者基本問卷」等四部份。取樣以九十九學年度南桃園城鄉地區之都會地區能榮、鄉鎮地區能量國小兒童作為研究對象。正式問卷668份問卷,回收率達100%,有效問卷為583份,所得問卷有效率為90%。使用卡方檢定、嚴皮森積差相關、單因子變異數分析及複迴歸分析進行統計考驗。研究結果發現親子關係愈好,則現實社會支持程度

愈高;親子關係愈差,則虛擬社會支持愈高。社會支持方面,現實實質性支持程度愈高,則網路成癮傾向愈低,為傳統社會支持作用的尋求延伸;但是虛擬社會支持程度愈高,則網路成癮傾向愈高。而兩者之間的關係為現實社會支持愈好,則虛擬社會支持的可能性愈高。親子關係愈差,虛擬社會支持愈高,則網路成癮傾向的可能性愈高。

想知道士林運動中心課程ptt更多一定要看下面主題

士林運動中心課程ptt的網路口碑排行榜

-

#1.新光醫院掛號系統

台北市士林區111文昌路95號. 交通方式. 聖賢大樓. 台北市士林區111文昌路95號. 交通方式. 預約掛號電話. 語音預約(02)2833-5000; 人工預約(02)2833-3000. 歡迎來信. 於 www.skh.org.tw -

#2.運動中心工作職缺/工作機會-2022年5月 - 1111人力銀行

想找更多的運動中心相關職缺工作,就快上1111人力銀行搜尋。 ... YMCA救生員(士林運動中心) ... 需孰悉有氧、飛輪、瑜珈、TRX等課程,排定課程業務以及師資聯絡。 2. 於 www.1111.com.tw -

#3.[閒聊] 士林運動中心健身房使用心得- 精華區BigShiLin - 批踢踢...-美妝 ...

[閒聊] 士林運動中心健身房使用心得- 精華區BigShiLin - 批踢踢...-週六晚上6:00~8:00在士林運動中心的健身房運動裡面人蠻少的,約20位大約只佔用了1/3的器材腳踏車二 ... 於 beautytagtw.com -

#4.士林運動中心課程-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與 ...

2022士林運動中心課程討論推薦,在PTT/MOBILE01/Yahoo熱門推薦旅遊景點及議題,找士林特力屋停車月租,劍潭月租車位,士林停車位出售在YouTube影片與社群(Facebook/IG) ... 於 twplay.gotokeyword.com -

#5.士林運動中心課程--飛輪+拳擊徵學員- 看板BigShiLin - PTT網頁版

士林運動中心課程 --飛輪+拳擊徵學員~~ 拳擊有氧包班時間:3,4月每週一 ... 元/人/堂課程難度都不高,人數少的班級空間很大上課不用佔位子運動中心ㄧ ... 於 www.pttweb.cc -

#6.《社內相親》品牌置入超高招教你看懂10個梗! - 奇摩新聞

韓劇《社內相親》劇中有很多品牌置入,但韓國網友居然都不討厭,到底背後的製作方暗暗藏進了多少梗?Podcast節目《Fion焢韓集》跟大家詳述戲裡大有 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#7.士林運動中心 - Facebook

【05、06月期課來嚕!】 防疫線上5、6月課程 ♂️ ... 於 www.facebook.com -

#8.場館介紹2F - 臺北市中正運動中心

體適能中心:171坪/體適能檢測、專業健身課程; 有氧類器材: 跑步機、交叉訓練機、橢圓交叉循環機、 背靠式腳踏車、直立式腳踏車、訓練划船機、樓梯健身機 ... 於 www.tpejjsports.com.tw -

#9.Fw: [徵人] 一起到士林運動中心運動的妞妞(限女性) - FITNESS

... [徵求] 一起到士林運動中心運動的妞妞(限女性) 時間: Wed May 16 21:54:10 2012 最近想要到士林健身房運動(一起去運動體適能的部份或者是舞蹈課程) 想要找個人一起 ... 於 ptt-web.com -

#10.士林運動中心羽球在PTT/mobile01評價與討論

士林運動中心課程ptt 在PTT/mobile01評價與討論, 提供士林運動中心桌球、士林運動中心羽球、士林運動中心收費就來健身資訊懶人包,有最完整士林運動中心課程ptt體驗分享 ... 於 fitness.reviewiki.com -

#11.ymca游泳士林在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

中心場館人數: 健身房18人/ 容納37人; 游泳池0人/ 容納0人. 運動課程. :::首頁>運動課程 ... tw3F 游泳池- 士林運動中心25M * 17.5M泳池+SPA池+烤箱+蒸氣室; 游泳教學課程; ... 於 fitnesssource1.com -

#12.游泳健身ptt – 先健身还是先游泳 - Sidecrance

... 9月單月課程2021-08-28 9月女性專屬享瘦密集班2021-08-27 94要游泳衝. 游泳健身ptt. 桃園市南平運動中心. 體適能中心. 台北士林運動中心3樓游泳池– 首頁. 於 www.sidecrance.co -

#13.[問題] 士林運動中心| MuscleBeach 看板| MyPTT 網頁版

... 了因為我家住士林,似乎士林便宜的就是士林運動中心可以請問一下,那邊設施豐富嗎? 對於一個想增重健身的瘦子是否是個好地方? 初學者買課程會比較快看到成果嗎? 於 myptt.cc -

#14.教練費

台北市士林運動中心推CKCowBa:永和的台北健身院不用教練費的說可以去看看01/03 23:18 ... WG解約過程,教練課程全額退費案例,熱心板友分享! 於 farmaciamontefino.it -

#15.北投運動中心健身房ptt - 台灣公司行號

平日下班後的時段(18:00 - 22:00), 北投運動中心的體適能(健身房) 人會不會很多啊?? 因為士林人都爆滿, 器材常常都要等, 想改去北投運動中心運動, 有板友知道的嗎 . 於 zhaotwcom.com -

#16.新北市立板橋高級中學

2022-04-28 公告本校111學年度第1次教師甄選「複試」相關規定(含報到). 2022-04-30 轉知:疫情指揮中心發布,自111年4月26日起居家隔離天數為3+4天. 於 www.pcsh.ntpc.edu.tw -

#17.[問題] 士林運動中心開的課程- 瑜珈 - PTT Web

[問題]士林運動中心開的課程@yoga,共有2則留言,2人參與討論,2推0噓0→, 士林運動中心開幕了想去上上看他的瑜珈課可是不知道師資如何所以來問問看 ... 於 pttweb.tw -

#18.士林運動中心健身房淋浴間,大家都在找解答。第1頁

專業個別運動指導;提供體適能健身場地;民眾體適能健身推廣;體重控制課程;舞蹈、飛輪課程包班;企業團體課程、專案包班;體適能團體檢測;教練老師外派. 於 igotojapan.com -

#19.1、2月舞蹈課程------瑜珈、有氧

士林運動中心課程 ,你想知道的解答。享受全人健康,從運動開始全人健康(WELLNESS)包括身、心、靈建全,欲獲得全人健康必須透過個人於日常生活中,經...| 運動資訊第一 ... 於 sportwikitw.com -

#20.士林運動中心健身房ptt的分享,PTT ... - 運動情報網紅推薦指南

士林運動中心 健身房ptt的分享,在PTT、DCARD、FACEBOOK、YOUTUBE和這樣回答,找士林運動中心健身房ptt在在PTT、DCARD、FACEBOOK、YOUTUBE就來運動情報網紅推薦指南, ... 於 sport.mediatagtw.com -

#21.竹北國民運動中心– 游泳籃球羽球桌球壁球健身房有氧瑜伽課程 ...

111-3(05-06月課程表) !!!! 想了解更多課程資訊歡迎至本館一樓洽詢. 竹北國民運動中心 地址:302新竹縣竹北市莊敬南路18號☎專線:03-5500222 ... 於 www.zbsports.com.tw -

#22.士林運動中心收費 - 設計貼文懶人包

提供士林運動中心收費相關文章,想要了解更多士林運動中心健身房ptt、士林運動中心洗澡、Refine Fitness ... 課程團體/個別班簡章☆ >>>> https://goo.gl/pMfRBW <<<< ... 於 design.businesstagtw.com -

#23.國立陽明交通大學 - 维基百科

... 新竹縣竹北市、臺北市士林區與中正區、宜蘭縣宜蘭市、臺南市歸仁區與桃園市中壢區亦設有校區;目前共設有19個學院,附設機構有74個校/院級研究中心、1間附設醫院。 於 zh.m.wikipedia.org -

#24.捷運士林館| 劍潭瑜珈 - 輕鬆瘦下來的秘訣

您即將離開本站,並前往捷運士林館- Fun fitness 運動旅程 · 確認離開返回上頁. 常見減重瘦身問答. 士林運動中心游泳池北投運動中心課程士林運動中心洗澡士林運動中心 ... 於 dietwikitw.com -

#25.[閒聊] 關於士林運動中心的有氧拳擊課程- 看板BigShiLin

最近想玩玩有氧拳擊來健身看到士林運動中心有開這個課程請問板上有板友上過嗎?評價如何? 希望有人願意分享心得謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ... 於 www.ptt.cc -

#26.[問題] 有人有在上瑜伽課的嗎?@士林區

... 有些推薦華云瑜伽士林運動中心也有開些瑜伽課程不知道士林板有沒有人有推薦的老師或是想一起去上課的-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 125.232.131.101. 於 pttlocal.com -

#27.[討論] 健康便當/減脂增肌/士林運動中心seeingstarri PTT批踢踢 ...

或是打算騎腳踏車上學(50分鐘,原po研究生),但是最近連日大雨我就順理成章沒騎了囧我住淡水,找到最近的運動中心是士林運動中心,想說如果到運動中心、有課程(舞蹈 ... 於 www.ucptt.com -

#28.Fun fitness 運動旅程

Fun Fitness Fun Journey 運動旅程,提供每月百餘堂多樣化、流汗指數滿表、小班團體課程,方便捷運周邊居住或上班的你,隨時自在飆汗享受都會新生活- 盡情運動就從今天 ... 於 www.funfitness.com.tw -

#29.資工,台灣史上「最強科系」畢業後出路超廣?內行人反指1缺點

一名網友在PTT發文表示,自己無意間發現剛併校的「國立陽明交通大學」系所中,發現醫學系底下有一個「醫師工程師組」,兼跨電資和醫學課程,畢業證書 ... 於 www.storm.mg -

#30.[問題] 士林運動中心- 看板MuscleBeach | PTT消費區

請問有人在士林運動中心練嗎? 裡面有沒有自由槓深蹲架啊? 不要史密斯謝謝-- posted from bbs reader hybrid on my Sony E2363 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 pttconsumer.com -

#31.【士林運動】Happy Sport體能休閒空間燃脂核心TABATA 和 ...

士林 HAPPY SPORT 體能休閒空間. Happy Sport體能休閒空間一共有兩間教室,這裡的課程相當多元,最近最受歡迎的TRX和空中瑜伽,還有拳擊課程. 不用到處跑到不同的運動 ... 於 hx271.tw -

#32.[問題] 士林運動中心- musclebeach | PTT消費區

所以最近想要為自己身材負責了因為我家住士林,似乎士林便宜的就是士林運動中心可以 ... 12 F →zmimoboy:板上太抗拒教練課程好的教練會讓你對健身很感興趣 10/09 18:58. 於 pttbuy.cc -

#33.士林運動中心課程 - 旅遊貼文懶人包

運動課程- 士林運動中心享受全人健康,從運動開始全人健康(WELLNESS)包括身、 ... YMCA游泳PTT-2021-03-30 | 輕鬆健身去5 天前· gl = tw日文的「 線上課程PTT?tw」在. 於 traveltagtw.com -

#34.[問題] 士林站附近的TRX課程 - PTT 問答

搜尋了一下版上關於TRX的發文,多半都是BOSS工作室課程的徵人文(而且上一篇也稍微有點時間了) 最近想要試 ... 6 F 推hoodoo: 士林運動中心 03/22 00:21. 於 pttqa.com -

#35.運動課程 - 松山運動中心

優惠. 適用範圍:游泳、舞蹈、TRX及其他特殊課程包班。 包班統一由一位學員(家長)擔任 ... 於 sssc.com.tw -

#36.士林運動中心教練課-私人健身教練|快速找到專家為您服務

關於士林運動中心教練課- 有12226筆推薦專家供您選擇,士林運動中心教練課相關服務有私人健身教練、間歇運動、TRX懸吊訓練。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw -

#37.大同運動中心課程在PTT/mobile01評價與討論 - 速食

跳到主要內容區塊. 士林運動中心. 若您的瀏覽器不支援此項功能,可利用鍵盤Ctrl + (+)放大(-)縮小來改變字型大小。 士林運動中心. ::: FREE優惠體驗(含公益) · 回首頁 ... 於 fastfood.ireviewtw.com -

#38.死亡增10例!公費PCR採檢診所地圖上線 - 數位時代

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增36,213例COVID-19確定病例,分別為36,168例本土個案及45例境外移入(22例為航班落地採檢陽性);另確診個案中新增10例死亡。 於 www.bnext.com.tw -

#39.大同運動中心

大同運動中心首推智能健身鏡抗疫方案. 2022-04-25. 公告_體適能. 2022-04-22. 臺北市防疫警戒期間運動指引. 2022-04-15. 大同運動中心APP預約羽球場地購票一鍵完成. 於 www.dtsc-wdyg.com.tw -

#40.[徵求] 台北市士林、大安一對一教練- 看板swim | PTT體育區

士林運動中心 週一到週五晚上7點半過後週末時間不定需要討論2.大安運動中心週一到週五7點聯絡方式:站內信或私訊我Line細談希望來信附上教學價格教學 ... 於 pttsports.com -

#41.士林運動中心 - 台北YMCA

臺北市士林運動中心Taipe Shihlin Sports Center ... 企業團體課程、專案包班|舞蹈、飛輪課程包班 ... 本網頁頁面僅供參考,各項課程開班以各會館實際資訊為主 ... 於 www.ymca-taipei.org.tw -

#42.士林運動中心| 快樂小熊體能館

學歷. 丹鳳高中體育班-壘球專長; 新北市女子巧固球代表隊. 證照. 新北市體育總會幼兒體育委員會; C級幼兒足球裁判證; C級幼兒足球教練證; C級幼兒體育裁判證 ... 於 happybear.org.tw -

#43.首頁|蘋果新聞網|蘋果日報

「東森旅遊」董座林國俊攜毒被抓!網聊吐行話「約FUN」 釣出波麗士GG了 ... 「賓士之王」邁巴赫對決保時捷驚人維修費曝光. 2022/05/06 09:24. 丈夫搞失蹤! 於 tw.appledaily.com -

#44.士林運動中心課程ptt :: 全台運動場/體育館

士林運動中心課程ptt | 全台運動場/體育館 ... 體育場/館名稱:士林區前港公園游泳池(館)所在縣市:臺北市詳細地址:士林區礦溪街55巷2號連絡電話:02-28323901停車場資訊: ... 於 stadium.idatatw.com -

#45.設有某一直轄市市立運動中心之游泳池 - IAS Ascensori

參考資料:1、『臺北市士林運動中心停車位租賃契約書』 參考資料:2、『臺北市士林 ... 教室及舞蹈教室,眾多課程選擇,同時備有淋浴間提供民眾乾淨舒適的運動環境。 於 iasascensori.it -

#46.運動課程

跳到主要內容區塊. 士林運動中心. 若您的瀏覽器不支援此項功能,可利用鍵盤Ctrl + (+)放大(-)縮小來改變字型大小。 士林運動中心. ::: FREE優惠體驗(含公益) · 回首頁 ... 於 www.slsc-taipei.org -

#47.士林運動中心課程延伸文章資訊 - 維持健康的好方法

士林運動中心課程 ,你想知道的解答。士林運動中心,Taipei,Taiwan.9656likes·132talkingaboutthis·97214w...| 維持健康的好方法. 於 stayhealthtw.com -

#48.Surmount運動空間|士林|天母|南港(@surmount_fitness ...

小班制團課(士林店)| 一對一&一對二私人教練(天母店).運動復健. ... 肌力與體能.運動後肌肉恢復課程 ... 為配合疫情指揮中心政策,自111年4月22日起進入. 於 www.instagram.com -

#49.士林運動中心課程ptt :: 全國運動場館資訊

全國運動場館資訊,士林運動中心收費,北投運動中心課程,士林運動中心健身房,士林運動中心營業時間,士林運動中心游泳池,天母運動中心,士林運動中心夏令營,台北市運動 ... 於 stadium.iwiki.tw -

#50.臺北市運動中心預約系統

所有運動中心; 北投; 大安; 大同; 中正; 南港; 內湖; 士林; 松山; 虛擬北市運動中心; 萬華; 文山; 信義; 中山. 羽球. 籃球. 撞球. 教室. 高爾夫球. 壁球. 桌球 ... 於 booking.tpsc.sporetrofit.com -

#51.台北市士林運動中心 - 靠北上班族

颱風杜鵑過境台灣,台北市,士林運動中心,提供專業運動課程、大型場地租借,游泳、體操、籃球、健身等::: 回首頁最新消息網站導覽連絡我們加入最愛English 健身房57人 ... 於 ofdays.com -

#52.大安運動中心

消息公告 · 兒童暑期夏令營 · 防疫公告4/2 · 課程資訊 · 111年游泳檢 · 場地暫停租借 · 愛運動嘉年華. 於 dasc.cyc.org.tw -

#53.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

找工作. ・; 找人才. ・; 找課程. ・; 微型創業. ・; 技能檢定. 會員中心. 會員中心 · 下載專區. 職涯規劃. Youth職涯線上諮詢 · 職涯評測 · 創業諮詢 ... 士林區. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#54.衛生福利部疾病管制署: 首頁

指揮中心緊急增備快篩試劑,廠商須符合3資格並於投標後查驗相關文件 ... 10050 臺北市中正區林森南路6號MAP 電話:02-2395-9825. 防疫專線: 1922或0800-001922 (全年 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#55.[徵求] 士林運動中心週四拳擊課程四位以上

前一陣子疫情沒運動身材直接大走鐘看了一下士林運動中心5、6月有開課詢問後得知星期四的「拳力出擊」是拳擊課程但是開課要6人現在含我卻只有2人想說上來徵求一下想練 ... 於 moptt.tw -

#56.#問健身房選擇及評價(本人住士林) - 健身板 | Dcard

離我家最近的話就是士林/大同運動中心若長期的話天母萵苣OR三重健工OR三重三百? 或者是其他的健身房有什麼可以推薦的??? 還有各健身房的評價如何? 於 www.dcard.tw -

#57.[問題] 士林評價好的健身房- MuscleBeach - PTT生活政治八卦

求問小弟有點小肚但整體不胖覺得自己沒有什麼線條所以最近打算拿公司健身補助來鍛鍊一下現在在考慮士林運動中心自己運動or外面健身房教練課不曉得各位覺得哪種好? 於 ptt-politics.com -

#58.場館介紹 - 臺北市北投運動中心

提供現場或電話預約(02)28202880#66 · 現場及電話僅提供7天內的場地預約 · 場地預約請於預約時段前三天完成繳款費用 · 嚴禁本中心教學課程以外之私人教學行為 · 羽球場長期租借 ... 於 www.btsport.org.tw