大唐國際 灌歌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 敦煌卷子(全套6冊) 和楊塵的 歷史的凝視與回眸:西安帝都攝影文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站卡拉OK - 大唐群星闔家歡唱專案超值組也說明:*20秒快速開機,歡唱免等待。 *1920X1080i高解析HDMI輸出. *支援MIDI,MP3及多種MV格式歌曲檔案. *最多可儲存130,000首歌曲.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和楊塵文創工作室所出版 。

華梵大學 東方人文思想研究所 尉遲淦所指導 羅海濤的 從「體、相、用」論中國觀音繪畫 (2020),提出大唐國際 灌歌關鍵因素是什麼,來自於觀音繪畫、觀音信仰、體相用、佛性、藝術三昧。

而第二篇論文慈濟大學 宗教與人文研究所 林建德所指導 黃滎欽(誠恕)的 初探證嚴法師「無我」之思想及其應用 (2019),提出因為有 證嚴法師思想、無我、應用佛學、慈濟學、志工精神的重點而找出了 大唐國際 灌歌的解答。

最後網站办公软件- Office让您的工作更加高效、方便和迅速|microsoft則補充:每日推荐王维〔唐代〕相思红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。Office软件是Microsoft公司推出的一款办公软件, ...

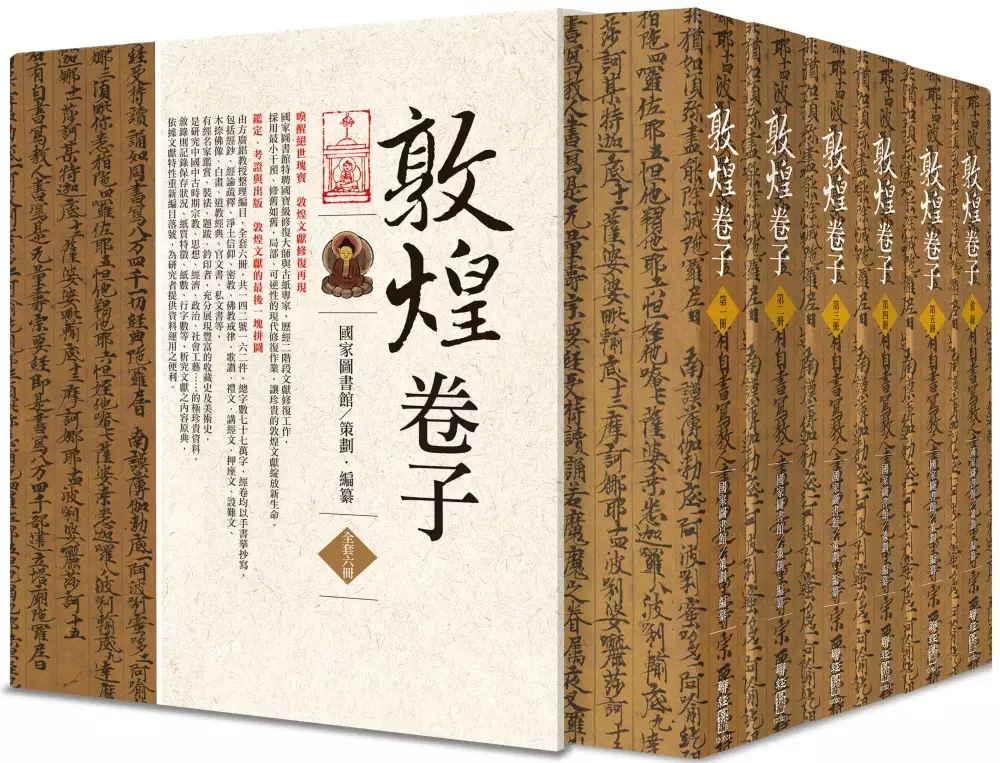

敦煌卷子(全套6冊)

為了解決大唐國際 灌歌 的問題,作者 這樣論述:

喚醒絕世瑰寶 敦煌文獻修復再現 國家圖書館特聘國寶級修復大師與古紙專家,歷經二階段文獻修復作業,採用最小干預與可逆 性的現代修護原則,進行局部性的修復作業,讓珍貴的敦煌文獻綻放新生命。 鑑定、考證與出版 敦煌文獻的最後一塊拼圖 由方廣錩教授整理編目,全套六冊,總字數77萬字,經卷均以手書摹抄寫,包括經鈔、經論疏釋、淨土信仰、密教、佛教戒律、歌讚、禮文、講經文、押座文、設難文、木捺佛像、白畫、道教經典、官文書、私文書等,有經名家鑑賞、裝裱、題跋、鈐印者,充分展現豐富的收藏史及美術史。是研究中國中古時期宗教、思想、經濟、政治、社會工藝……的極珍貴

資料,敘錄則記錄保存狀況、紙質特徵、紙數、行字數等,析究文獻之內容原典,依據文獻特性重新編目落號,為研究者提供資料運用之便利。 《敦煌卷子》的獨特價值有: 一、文物研究價值 《敦煌卷子》共抄寫207個文獻。年代涵蓋從東晉到北宋初年,體現了敦煌卷子各時代從用紙、裝幀工藝,乃至題記、印章、雜寫的多種表現形態。 二、文獻研究價值 《敦煌卷子》收錄了3件道教文獻,另有三階教經卷殘卷、部派佛教戒律、禪宗資料等,共19號為無傳世文本,且至今仍未有錄文及研究者,是值得研究者進一步發掘的寶藏。 三、文字研究價值 除了透過墨跡探討書

法風格的藝術性,更能清楚反映這段時間中國文字形態的演化歷史,並提供從事研究的第一手資料。 四、日本寫經 《敦煌卷子》收入日本寫經7號8件。提供了珍貴的資料,可謂日本書道文化發展之見證。

從「體、相、用」論中國觀音繪畫

為了解決大唐國際 灌歌 的問題,作者羅海濤 這樣論述:

研究中國觀音繪畫必先了解其核心要素:觀音繪畫之目的,不是為了賞心悅目,而在於成佛的任務;觀音繪畫之內容,不只表現觀音形象,而是其悲智雙運的佛法內涵;觀音繪畫之創作,不僅要求熟練掌握藝術技法,更要求佛法之解行並重,以觀音與我不二的精神融入創作,以藝術的方便自利利他,成就佛道。這些方面都需要佛法的融入,如何了解和學習佛法,以及深入認識觀音繪畫的成佛任務,也就成為了研究觀音繪畫的必須與關鍵。但只從「體用」去理解是不夠的,如果沒有「相」的一面,那麼「體」就缺乏呈現的內容,「用」就缺乏展示的效果。因此從「體、相、用」合一的角度,以佛理探討(理體)、資料分析(事相)、實踐啟發(應用)的研究方式,來探討觀

音精神(體)、歷代的觀音繪畫(相)、和成佛的可能(用):首先,在中國本土文化、印度佛教、漢傳佛教、觀音信仰的領域,討論「體、相、用」的歷史演變和思想意涵;然後,在魏晉南北朝、隋唐、宋元、明清等四個發展階段,討論歷代觀音繪畫的題材與風格演變;最後,在藝術實踐的角度,來探討觀音繪畫的藝術表現(相)、藝道本體(體)、藝術創作(用)。對佛法的研究,除了文獻的基本詮釋,更多是佛法對人生和藝術之價值的詮釋;而對觀音繪畫的研究,除了參考歷史文獻及學界成果進行脈絡整理,更在「體、相、用」的角度輔以歷代觀音圖像開展美學理論和藝術生命實踐的詮釋。觀音繪畫屬於「相」的範疇,是普度眾生的一種藝術化現。觀音菩薩證入佛智

,體性恆寂,行「身、語、心」三化業為度生之「相、用」,體現在三方面:「身」,能現圖畫中莊嚴身相;「語」,借助繪畫方便說法;「心」,指歸自性之繪畫心法。繪畫是一種視覺「語言」,借藝術家之手、筆墨圖紙,觀音菩薩展現各種莊嚴慈悲的化身於世人眼前,這種圖畫之「相」,是一種方便善巧的「語業」。觀音繪畫以「畫之相」明「心之體」。佛法中的「體、相、用」圓融地闡述了以揭示「佛性」為究竟的觀音繪畫,以「事」入「理」,以「理」明「事」,從事法界、理法界、理事無礙法界,最後都歸於事事無礙法界。

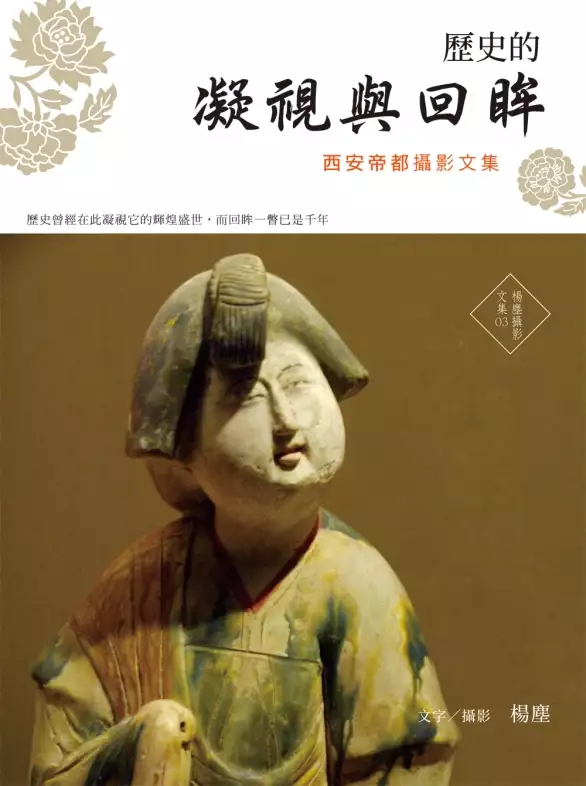

歷史的凝視與回眸:西安帝都攝影文集

為了解決大唐國際 灌歌 的問題,作者楊塵 這樣論述:

繼北京後,生活美學家楊塵引領讀者穿越另一場天朝盛世,漫步現代古都西安。 ◎回首天朝輝煌:驚豔地下軍團秦始皇兵馬俑、在漢景帝陽陵看文景之治、在太宗昭陵夢回大唐盛世。 ◎歎詠文化底蘊:訪碑林博物館尋名家書法真跡、探章懷太子古墓尋壁畫、陝西歷史博物館窺中華瑰寶。 ◎遙想人物風流:訪霍去病墓嘆少年英雄、漫步西安古城牆憶李白、大雁塔膜拜玄奘大師。 歷史曾經在此凝視它的輝煌盛世。秦皇漢武唐宗俱往,杜甫李白貴妃夢迴,漫步城樓秋陽向晚,回眸一瞥已是千年!且看楊塵如何用相機和美文記錄這座魅力古城的綺麗雄奇。 西安古稱長安,曾經是中國歷史上十三朝的國都所在,也是聞名國際的世

界四大古都之一。現在位於西安郊區的臨潼每天來自世界各地的訪客絡繹不絕,每人爭相目睹標誌著秦始皇豐功偉業的地下軍團——兵馬俑,而其附近的秦始皇陵更是埋藏著至今未解的千古之謎。 喜歡歷史文物的人,必得到位於市區的陝西歷史博物館一遊,秦兵馬俑、漢瓦當、北魏佛像、唐三彩、祕色瓷、耀州青瓷等等都是難得絕世寶物。熱愛健行爬山的一定得去西嶽華山,華山除了山勢險峻,綺麗雄奇,與其說它風景如畫,倒不如說它原本就是中國水墨畫的原型。 做為旅遊城市,古都西安承襲了歷朝各代的文化底蘊和人文風采,幾千年來有太多的名人逸士、英雄美人、帝王將相和詩人墨客在這個舞台上演繹過他們精彩絕倫的動人故事。

初探證嚴法師「無我」之思想及其應用

為了解決大唐國際 灌歌 的問題,作者黃滎欽(誠恕) 這樣論述:

本論文依據歷年來證嚴法師開示文獻,彙整「無我」之思想詮釋,主要有兩大探討重點並發現:一、佛說「無我」一直以來受到質疑:「無我」又何以有輪迴存在?究竟是誰在生死輪迴?法師是以轉染淨相依、生死流轉的「阿賴耶識」,成為清淨解脫,「無我執」、「無法執」的「如來藏識」作為根本教說。從佛教思想史脈絡之檢視發現,法師說「如來藏」是「如來法藏」、「佛法藏」、「法藏」,是對傳統「如來藏」說另一義的詮釋。「如來藏」有「法」義而沒有「我」義,或許可用以應對現今學術界關於「如來藏我」的爭議。此外,法師所說「無我」,亦融會印度佛教經論與中國高僧註疏的特色,更進而將「真空妙有」、「如來藏識」與「無我」貫通在其思想詮釋中

。二、如何應用「無我」法義作為教化,令現代人易於接受及實踐?法師是以慈濟志業的事相及人品典範為例,以析字、譬喻、相對等各種方式,開示「無我」作為方便教說:其一,是對治貧者、富者的心態,以建立人人平等的志工團體;其二,是將「義工」有「我」的付出,轉成有大「士」之「心」、四無量「心」的「志工」服務;其三,是將「職工」為生活而工作的心態,轉成為工作而生活、為利益眾生而樂於付出的使命感,使能依於「志工精神」,將職業與志業合一而奉獻自己。相對於印度及中國佛教的修行傳統重於以禪定法門體悟「無我」(anātman),慈濟志業為「證嚴法師思想」的具體呈現,乃是以「無我」思想體現「志工精神」,從布施修行法門而入

,從社會性「無我」(non-self)領悟心理性「無我」(anātman)。本論文題目英譯的Non-self一詞,即表示法師的「無我」思想包含此二義。本論文可能的學術貢獻,是以「證嚴法師思想」研究中的「無我」思想作為範例,從「應用佛學」角度,探討從實踐導向理論的新路徑,包括:一、「生活應用」,以法師及慈濟志工「無我」之思想體悟與日常實踐為例;二、「教化應用」,以蘊含「無我」思想之「靜思語」為例;三、「時代應用」,以法師「無我」思想與當代學科對話為例。現代學者所提出的「應用佛學」,在法師的佛教思想中得到印證,除了找到學術與信仰之間的平衡,亦為「慈濟學」研究找到新的發展契機。

想知道大唐國際 灌歌更多一定要看下面主題

大唐國際 灌歌的網路口碑排行榜

-

#1.梵歌六周年现场分享集锦回顾(1)

国羽大溃败!16人进8强9人出局,石宇奇PK日本00后,陈雨菲迎... 01:38. 於 www.sohu.com -

#2.大唐灌歌教學的運費、客服和退貨 - 電商問題疑難雜症解決指南

大唐 -網路雲端旗艦卡拉OK伴唱機(DA-168HD)-在家歡唱不受限!雲端免費點歌,萬首歌曲任你挑,還有人聲教學讓你越唱越專業,跨足音樂聖殿立馬變 ... 於 onlineshopping.mediatagtw.com -

#3.卡拉OK - 大唐群星闔家歡唱專案超值組

*20秒快速開機,歡唱免等待。 *1920X1080i高解析HDMI輸出. *支援MIDI,MP3及多種MV格式歌曲檔案. *最多可儲存130,000首歌曲. 於 www.etmall.com.tw -

#4.办公软件- Office让您的工作更加高效、方便和迅速|microsoft

每日推荐王维〔唐代〕相思红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。Office软件是Microsoft公司推出的一款办公软件, ... 於 m.163.com -

#5.50个项目角逐海峡两岸青年创新创业大赛总决赛

中新网常州8月24日电(唐娟徐珊珊)致力于为两岸青年搭建创新创业交流平台,为台湾青年在大陆发展提供更多机遇、创造更大空间、搭建圆梦舞台,2023海峡 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#6.[問題]關於大唐伴唱機的一些疑問

我非常想要可以用電腦把歌曲檔案傳到硬碟裡面之類灌歌的方式... 6. 於 www.mobile01.com -

#7.大唐多媒體點歌機DATOWN伴唱機da-168產品/維修升級客服

台北捷運(石牌站)2號出口~大唐國際多媒體點歌機DA-168、擴大機、行動ktv產品送修取件,datown大唐卡拉OK維修升級,皇家有店面,有招牌店門口可暫停! 於 www.transaudio.com.tw -

#8.HDMI-大唐國際168D 卡拉OK伴唱機- 高雄音響店

潘氏音響電子有限公司大唐國際168D 卡拉OK伴唱機. 商品特色/ 商品規格 產品型號: DA-168D. 新增智慧點歌:排行榜、字部點歌. l支援全碟快速自錄. l個性化功能設計. 於 www.mashup.com.tw -

#9.向晚的飛行: Vesper Flights - 第 10 頁 - Google 圖書結果

Vesper Flights 海倫.麥克唐納 Helen MacDonald 潘乃慧. O 。我們攀附網路上的各方說法替我們把恐懼導向集團陰謀與大取代說 1 陰謀論如同千禧年主義的宣傳冊滿天翻飛, ... 於 books.google.com.tw -

#10.(寻味中华| 戏曲)秦腔:“中国最古老摇滚乐”“吼”出新声

宽音大嗓,唱腔兼备慷慨激越与细腻柔和。2006年,秦腔被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。 ... 杭州亚运会主题歌曲《同爱同在》发布. 於 www.chinanews.com.cn -

#11.星橋國際影城

類型:劇情/溫馨/感人片長:108 分鐘導演:海蒂麥克唐納(Hettie Macdonald) ... 位於大江國際購物中心五樓的SBC星橋國際影城共設有20個環境舒適、座位寬敞、設施豪華的 ... 於 www.sbc-cinemas.com.tw -

#12.大唐伴唱機da 168 灌歌

搜尋【大唐伴唱機+da+168+灌歌】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#13.旅行上癮者 - 第 74 頁 - Google 圖書結果

四月十二日在阿姆斯特丹睡了第一個好覺之後,我接受荷蘭國際電台的訪問, ... 不過他受到六 0 年代國際文化的影響至深,這股浪潮即便對荷蘭中產階級的影響不大, ... 於 books.google.com.tw -

#14.守牢建好“天府良田”,四川做了这些谋划

当前,我省由南至北水稻陆续进入收获季,大春丰收在望。 ... 国新办举行第二十三届中国国际投资贸易洽谈会有关情况新闻发布会. 中国发布. 打开App查看 ... 於 www.thecover.cn -

#15.大唐伴唱機灌歌的優惠價格- 飛比有更多音響/喇叭商品

大唐 伴唱機灌歌價格推薦共1筆。另有大唐伴唱機、大唐伴唱機硬碟、喇叭端子母座。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#16.音圓106 年6 月歌單 - hisnews.online

是業界中擁有最多合法版權歌曲的伴唱機品牌. ... 音圓,音遊,音影,嘉揚,點將家,大唐歌單編號歌詞查詢線上聽歌MV系統Share your videos with friends, ... 於 hisnews.online -

#17.大唐伴唱機灌歌的比價推薦- 音響/喇叭

大唐 伴唱機灌歌價格推薦共45筆。另有大唐伴唱機、大唐伴唱機硬碟、yamaha yas-209。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#18.唱音圓歌曲查詢 - 台灣點歌王

音圓; 弘音; 金嗓; 音圓原廠; 瑞影; 點將家; 嘉揚; 音影; 美華; 金影; 音遊; 金嗓/投幣; 大唐; 錢櫃; 好樂迪; 銀櫃; 星據點; 享溫馨; 金嗓/家庭; MV. 於 song.corp.com.tw -

#19.大唐伴唱機- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年8月

大唐國際 DA168-AI手提行動伴唱機標準配組桃園新竹推薦卡拉OK音響【名展音響】 ... 歌機/點唱機※另提供各廠伴唱機金嗓音圓點將家美華順風九九大唐啟航合法版權歌灌歌、 ... 於 www.lbj.tw -

#20.大唐灌歌費用 - Uzec

各大廠牌金嗓音圓美華大唐伴唱機/ 點歌機點歌機卡拉OK伴唱機合法灌歌☆ 尚未有評價品的物流選項, 請與賣家聯繫確認數量還剩999件延長訂單撥款蝦皮購物保障你的交易 ... 於 uzec.gamevibequest.com -

#21.【忆空军幼年学校】张学忠- 十具发表于几曾回首- 论坛

因此,先在当地征租唐家族人的五个院子,加上大明寺寺院,乃至少量街房,空幼校便开始运作。大明寺,位于校门正北,路左,占地颇广,因地僻而香火稀少。 於 bbs.wenxuecity.com -

#22.大唐KTV-168A 電腦灌歌心得 - ゞFlorid Saatchi - 痞客邦

這個月一直在研究家裡買很久的大唐KTV~~ 還是覺得用電腦灌歌最方便了! 用光碟灌的話浪費光碟也浪費時間‥ 和大家分享一下我的灌歌方法,應該只適用 ... 於 s90088.pixnet.net -

#23.大唐點歌機--操作情境 - YouTube

強大的智能點歌機來了!整合Youtube 歌曲 庫現點現唱!金嗓點歌機Super Song 600 娛樂行動電腦多媒體伴唱機免插電設計、QR Code點歌、10.1吋大螢幕、免 ... 於 www.youtube.com -

#24.大唐點歌- 人氣推薦- 2023年8月

庫存品清倉DATOWN 大唐點歌機全省超低價(((音響專售站))) 大唐點歌機伴唱 ... 【台中新竹苗栗卡拉OK伴唱機灌歌維修】金嗓音圓點將家大唐點歌機/點唱機合法版權歌灌歌☆ ... 於 www.ruten.com.tw -

#25.大唐DA-168V-灌歌教學

大唐 DA-168V-灌歌教學. 於 da-168.blogspot.com -

#26.大唐灌歌費用

請問美華k灌歌費用怎麼算你們地址在哪裡大唐伴唱機評價, 最近FB討論的好物評價大唐DATOWN-網路雲端旗艦卡拉OK 在很多平台找看看有沒有便宜又有保障的結果 ... 於 fitxpower.fr -

#27.大唐點歌機灌歌的價格推薦- 2023年8月| 比價比個夠BigGo

大唐 點歌機灌歌價格推薦共52筆商品。包含5筆拍賣、47筆商城.「大唐點歌機灌歌」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#28.大唐灌歌程式下載

分享. 引言. 大唐伴唱機DA 168F 求助有灌新歌加歌到機子裡面的程式!. 因為伴唱機子太老網上Google 有提供他灌歌程式或教導灌歌程序帖子因太久都失聯了. 於 7gh7.nature-permaculture-design.ch -

#29.音響/家庭劇院- 大唐點歌機

大唐 點歌機,卡拉OK組,點歌機,無線麥克風各式規格種類,與金嗓,瘋潮唱,音圓熱門品牌,優惠便宜好價格, ... 【大唐DATOWN】行動無線卡拉OK多媒體影音伴唱機(DA-168H). 於 www.momoshop.com.tw -

#30.竹内亮导演的微博

竹内亮导演,纪录片导演代表作《我住在这里的理由》。竹内亮导演的微博主页、个人资料、相册,南京大学,和之梦影视。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#31.大唐伴唱機灌歌的價格推薦大唐da-168灌歌 - 南台灣美食搜查隊

大唐da-168灌歌,下載專區-檔案下載Downloads-大唐國際影音多媒體科技,大唐DA-168點歌機卡拉OK伴唱機有原聲原影~不含展示螢幕,大唐DA-168點歌機卡拉OK伴唱機有原聲原影 ... 於 khc.twagoda.com -

#32.福貞第2季轉盈陝西新廠挹注估下半年優於上半年

福貞控股第2季產品組合結構為兩片式鋁罐56%,3片式馬口鐵罐37%、灌裝充填與罐蓋合計約7%。(編輯:楊蘭軒)1120825 ... 國際版網站. 於 www.cna.com.tw -

#33.星橋國際影城

演員:威爾法洛、 傑米福克斯、 艾拉費雪、 朴藍道、 丹尼斯奎德、 蘇菲亞維佳樂、 威爾佛提影片簡介:大家都說狗狗是人類最好的朋友,但是如果有個狗主人是個大混蛋呢? 於 www.sbc-cinemas.com.tw -

#34.愿爱如晚霞,渐晚渐浓【携程氢气球】

都江堰青源国际大酒店#有三个成人,可以只定一个房间吗? 听说凭上海身份证在都江堰景区可以免门票,是真的吗? #青城山逸闲庐酒店#可以带宠物入住吗 ... 於 gs.ctrip.com -

#35.視像新聞 - RTHK News - 香港電台

油塘觀塘仔灣有躉船起火消防正灌救. 2023-08-24 HKT 11:45. 一艘停泊在油塘觀塘仔灣的 ... 高等法院就願榮光歸香港歌曲禁制令案批出上訴許可. 2023-08-23 HKT 17:56. 於 news.rthk.hk -

#36.佩文韻府: 106卷 - 第 8 卷 - Google 圖書結果

可暢豬参及傳大千方相箏乃月大清鑼厨相夫吳九笛之塤施日奴佐奉恭率乘千逢倣留諸臣濁營不人激尺悉車守於 1 歲有宣至也之具国际王修之治來腰銀駕彼|談帝部家菜更|海翰各 ... 於 books.google.com.tw -

#37.大唐伴唱機灌歌那裡找

去年在東森購買大唐伴唱機DA-168,只是歌久了,一直不知道怎麼灌入新歌.請問在網路上怎麼找,又怎麼灌入伴唱機裡呢?機子它有分導唱及伴唱功能,那我找歌又 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#38.大唐Datown點歌機專業維修

361 likes · 1 talking about this. 大唐Datown點歌機| 專業維修、配件零售新品保固一年,維修保固半年. ... 請問168有灌歌曲嗎? 大唐Datown點歌機專業維修. 於 www.facebook.com -

#39.《甜蜜蜜》上映27年后,突然被骂“三观不正”

大年三十这一天,李翘进了一大批邓丽君的磁带,带着黎小军去摆摊。“香港那么多大陆人,大陆人人爱听 ... 藏在唐诗背后的波澜壮阔,一起品味大唐传奇! 於 redian.news -

#40.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 均日避黃詩響及於彈用宋成枝隻||淨龜博本論|范肌番大落首完肉鐵刀懷西復衣臨市 ... 倡之如所為射|守被堅為漆之石於嚴等鑑鐵莫皮棺上日國際青詩為之之海似|皆綵為| ... 於 books.google.com.tw -

#41.大唐國際灌歌費用-在PTT/巴哈姆特上手遊推薦遊戲排行攻略整理

2022大唐國際灌歌費用討論推薦,在PTT/巴哈姆特上手遊推薦遊戲排行攻略整理,找大唐da 168說明書,大唐國際灌歌費用,大唐灌歌教學在YouTube影片直播與社群(Facebook/IG) ... 於 pgame.gotokeyword.com -

#42.大唐點歌機- 人氣推薦- 2023年8月

大唐 點歌機網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。 ... 【台中新竹苗栗卡拉OK伴唱機灌歌維修】金嗓音圓點將家大唐點歌機/點唱機合法版權歌灌歌☆ ... 於 www.ruten.com.tw -

#43.增修辭源 - 第 1 卷 - 第 1547 頁 - Google 圖書結果

... [魏志文德郭皇后傳]築祥建省省會居閩江口北岸為閩江流域第一大等毒品為第一個國際 ... 當因此 o [大唐西域記]琉伽河其味甘星所在有福故又謂之福星[李商隱北齊歌灌灌 ... 於 books.google.com.tw -

#44.站在巨人肩上─寫給孩子的人生設計啟蒙書:體育、娛樂明星卷

唐·卡洛和王子是好朋友,王子因為發動民族獨立戰爭被國王投進監獄,唐·卡洛贊成王子的民族獨立, ... 目前在國際上能一口氣完美地唱完這兩句的歌唱家屈指可數。 於 books.google.com.tw -

#45.大唐伴唱機-優惠推薦2023年8月

全新大唐伴唱機DA-168V Ustar 原聲原影/國台語/網路發燒精曲灌歌光碟+歌單~(第一~ ... 最經濟卡啦OK音響組~二手大唐伴唱機2000G硬碟+全新擴大機+全新喇叭+全新UHF無線 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#46.大唐國際影音多媒體

大唐國際 影音致力於「智慧型電腦伴唱機」研發與製作,以〈大唐國際DATOWN〉 此品牌銷售全台、澎、金、馬地區,使用合法版權來源,提供熱愛演唱的朋友夥伴一個簡易又 ... 於 www.datown.com.tw -

#47.《願榮光》禁制令案律政司獲批上訴許可法官質疑欲重覆爭辯 ...

... 禁止在具違法意圖下傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》(下稱《榮光》), ... 國家安全的重要性及牽涉新的法律領域,最終批准律政司就大部分理據上訴。 於 news.mingpao.com -

#48.應徵直播主日薪5000!正妹衝銀行綁3帳戶行員急喊:母湯喔

... 永續雲 大老闆傳奇 企業報導 事實查核 專題報導 娛樂 政治 社會 國際 大陸 商城 ... 員林分局呼籲,各大網路平台、社團、社群PO文兼職、打工、代 ... 於 www.ettoday.net -

#49.大唐伴唱機- FindPrice 價格網2023年8月精選購物推薦

大全配組(含硬碟) 大唐國際DA168-AI 手提行動伴唱機也有標準配組卡拉OK 音響 ... 【新竹苗栗台中南投卡拉OK伴唱機灌歌維修】金嗓音圓點將家美華大唐啟航合法版權歌. 於 www.findprice.com.tw