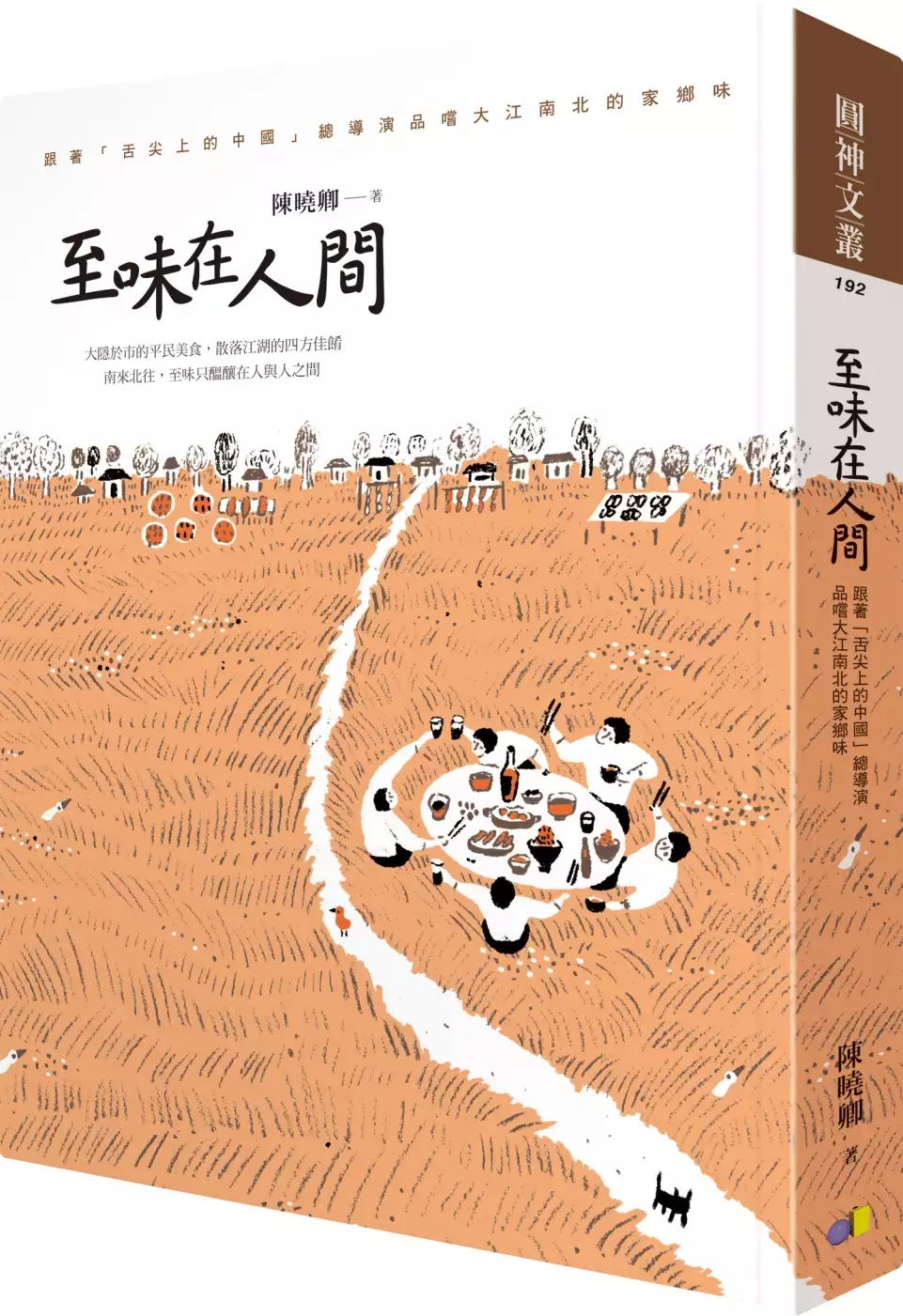

孫叔叔牛肉麵菜單的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳曉卿寫的 至味在人間:跟著「舌尖上的中國」總導演品嚐大江南北的家鄉味 和Anita的 口水流得恐龍又大象!貪吃鬼與壞骨頭環遊世界的手繪美食旅行都 可以從中找到所需的評價。

另外網站花蓮大六牛肉麵大六牛肉麵 - ZPFUF也說明:花蓮鳳林美食「孫叔叔牛骨牛肉麵」,位於林榮的超夯小吃店,用餐時間擠進滿滿 ... 970花蓮縣花蓮市府前路86號電話: 03 822 8987 小菜牛肉麵(100) 店內環境菜單燙 ...

這兩本書分別來自圓神 和墨刻所出版 。

最後網站【花蓮】鳳林孫叔叔牛骨牛肉麵●Uncle Sun Beef Noodles● ...則補充:孫叔叔牛肉麵菜單. 這裡的菜單以牛、豚、湯、菜四大類型區分,我們這次點的是牛骨牛肉麵跟滷肉飯兩種,因為看到隔壁桌那超大碗的牛肉麵,擔心我們只有兩個人會吃不完, ...

至味在人間:跟著「舌尖上的中國」總導演品嚐大江南北的家鄉味

為了解決孫叔叔牛肉麵菜單 的問題,作者陳曉卿 這樣論述:

「舌尖上的中國」紀錄片總導演十年談吃文章首度結集 一本攪動千萬讀者味蕾,讓人食慾大開、口水橫流的吃貨手札 「我的故鄉只有一小塊,她在我的舌尖上」 作者陳曉卿為《舌尖上的中國》紀錄片總導演,但在名導之外,他更是名聞遐邇的老饕。強調「美食是掃街掃出來」的他,熱中尋覓大街小巷的平民美食,更因此被朋友戲稱為「掃街嘴」。 本書為這位美食愛好者的十年飲啜筆記,陳曉卿以文字為食材,寫下了靈魂深處的家鄉味,以及拍紀錄片時跑遍大江南北的四方美味,並佐以食物背後的人情、故事,一一寫下所有他關於食物蒸炒煎炸的獨門記憶。 「最好吃的永遠是人」 貫穿這一篇篇令人咂嘴的美食文字的,是食客、

廚子,是和菜色一樣霸道的服務生,也是與作者同桌共飲的那個人。作者認為世上最好吃的是人,人間至味往往醞釀於人與人之間,比起吃什麼、在哪吃,「和誰吃」才是最重要的一件事。 「美食大多是離不開故鄉的,只能在當地好吃」 館子、夜市、菜場、鍋裡碗裡……如果問陳曉卿美味究竟在何方,他的手指最終會指向家的方向。他說自己拍《舌尖上的中國》時,重現老家的醬料不過用了兩個星期,但醞釀和發酵這本書,他用了將近四十年。 ■ 魚最好吃的部分在哪裡? 宜昌人陳敏,話不多,做事穩當,每次煮魚吃魚,都不動聲色。有一次,陳敏的媳婦來京探班,等陳敏煮完魚,忙東忙西坐到桌上,一通亂找,漲紅著臉問道:「我的那

塊肉呢?」蔣、段二人大惑不解:「哪塊肉?哪塊肉?」陳敏支吾著:「就……那塊……」媳婦在一旁應聲:「我吃啦!」媳婦說的正是那兩塊月牙肉——魚鰓邊最細滑、最鮮嫩的所在。據說從前土匪綁票,都是先餓人質兩天,然後煮頓魚,就等著看人質從哪裡下筷子。筷子先挾魚脊背、肉多的地方,肯定是窮人家孩子,放了算了;要是先吃月牙肉,那必須死等贖金,這是富貴人家的香火。——〈紅脣添香〉 ■ 最好吃的年夜飯永遠在家裡 有人認真起來,非要讓我推薦「味道好」的年夜飯去處,我的回答永遠是:家裡。濃濃的暖意中,一家人就像回到了從前,老爸在廚房和餐桌之間做折返跑,我媽在一二三四地數著盤子碗的數量,唯一不同的是多了電視裡

稀稀落落的晚會……及至全體坐下,父母笑盈盈地看著大家,在他們眼裡,我們還是沒出家門的孩子。老媽坐我旁邊,像當年摩挲豬頭一樣撥攏著我腦袋:「哎喲,多了很多白頭髮哦……」我看著她眼角密密的皺紋,心下不覺一酸。——〈年夜飯之味〉 各界推薦 焦桐(飲食文化專家) 蔡瀾(作家、美食家) 蔡珠兒(作家) 張國立(作家) 胡天蘭(美食評論家) 葉怡蘭(飲食生活作家‧《Yilan美食生活玩家》網站創辦人) 松露玫瑰(食譜書作者及譯者) 莊祖宜(廚師、作家) 王瑞瑤(中廣超級美食家主持人、資深美食評論家) Liz 高琹雯(美食作家) 李絲絲(誠品書店Cooking

Studio資深企劃) 王浩一(府城達人、城市作家) 陳曉卿是我相信得過的美食家。——蔡瀾 曾幾何時,吃一頓飯除了行前要做攻略,進食當中還不忘拍下食物的「倩影」,甚至立刻上傳至社群網站實況轉播。此乃趨勢,更是個人嗜好。而《至味在人間》帶領讀者進入最純粹的飲食氛圍,以記憶佐餐,用初心品嚐。此外,作者描繪各項美食時,字裡行間香氣四溢,令人心馳神往。——松露玫瑰 陳曉卿這本書從頭到尾談的只一樁大道理:感情,吃飯的感情。談得深哪,談得我口水如夏天午後的大雷雨。——張國立 導演寫吃,個人風格鮮明,充滿畫面感和立體聲,是我讀過頂尖精采的食記。——莊祖宜 這幾年我走訪的中

國美食一一從書中躍出,彷彿還聞到熱氣蒸騰的味道。我看到了當下且真實的庶民生活美食,而不再有時差、有距離。——王瑞瑤 讀陳曉卿,頗有「孤獨的美食家」的況味,但更幽默、機智、瀟灑。——Liz高琹雯 這是一本幸福有情有韻的好書。——王浩一 作者簡介 陳曉卿 紀錄片導演,美食專欄作家。 1965年生於安徽靈璧,1989年畢業於北京廣播學院後,進入中央電視臺工作至今。1991年開始拍攝和製作紀錄片,作品有《遠在北京的家》《龍脊》《百年中國》《一個時代的側影》《甲子》等。 2012年,領銜製作美食紀錄片《舌尖上的中國》,在央視首播後引起廣泛關注,後陸續在臺灣、香港、新加

坡等地播出,影響遍及海內外,成為年度話題。 因對各種食物不加挑剔的熱愛,且熱中搜尋平民美食,被朋友戲稱為「掃街嘴」,十餘年前開始在報刊撰寫美食專欄,《至味在人間》一書為其十年來飲食散文首度精選集結。 推薦序 吃飯在於感情 張國立 推薦序 人生至味,再三玩味 王瑞瑤 輯一 每個人的珍珠翡翠白玉湯 一罈醬,四十年 葷腥的妄念 一切不能拌飯的菜都是耍流氓 魔蛋 一碗湯的鄉愁 父母大人的飲食偏好 豆腐乾文章 年夜飯之味 每個人的珍珠翡翠白玉湯 薺菜花 彎腰青 最好的早餐 輯二 一個人的麵館 寒夜覓食 一個人的麵館 大隱於市 文藝下酒菜 風生水起 麵瓜 白塔寺涮肉

群落 京西無和食 潛伏菜 一道菜主義 麵的街 周瑜小館黃蓋客 白菜苔紅菜苔 輯三 至味在江湖 麵,不能承受之小 特色菜口味菜 不足為外人道也 紅脣添香 「油」然而生的幸福 貼一身五湖四海的膘 數來堡 至味在江湖 猶抱琵琶蝦遮面 螺螄殼裡的道場 看得見飛機的餐館 花生的荳蔻年華 于勒叔叔的生蠔 輯四 吃口熱乎的 兒行千里 滷煮的細節 吃口熱乎的 睹食物思人 相濡以火鍋 慢慢地陪著你吃 那些笑臉 除了蛋,我們來認識一下母雞 輯五 留住手藝 不時尚飲食 留住手藝 三里河東三里河西 年代標誌菜 臺北一條街 不一樣的懷舊 乾癟味蕾記憶 田螺往事 那條憤世嫉俗的魚 他鄉滋味 最後的吳江路 輯六 吮

指之歡 一人分飾兩角 挑剔的幸福與煩惱 人間煙火 和哪位明星吃飯? 平民食物的背影 從此站起來了 吮指之歡 請杜拉拉吃點什麼? 菜系話語權 買菜單 食物的分貝 後記 推薦序1 吃飯在於感情 文/張國立(知名作家) 吃,是件大事,不僅關係口腹,更關係甜美的記憶。吃,是靈魂棲息的所在。用白話文說,吃得,安心。 從小吃老媽做的紅燒肉,一大碗上桌,老姊舉步維艱地拿筷子挾,如臨薄冰地小口咬,我看不順眼,拿湯匙舀,朝飯上一淋,嘿嘿,舉兩手同意書中「一切不能拌飯的菜都是耍流氓」。 老媽的紅燒肉費功夫費心思,精華全進碗底的醬汁,拿湯匙舀,連肉帶汁,這飯,味道就豐富了。 哎,

老媽走得早,三十歲之後,我吃飯有一大部分的目的其實是尋找她留在我大腦皺摺裡的記憶。朋友曉得我愛紅燒肉,有回請我吃飯,在上海一家用人民幣計算新潮指數的館子,他神祕地說: 「這家做的菜,秀氣。」 才聽到「秀氣」,心裡有數,八成毀了。果然,日式分量、法式裝盤,每人面前帶金邊的碟子內分到三小塊肉,不好意思問:「你家燒肉的鍋子呢?」我將就地挾起肉,拚了老命朝飯上抹……老實說,肉燉得不錯,可惜無法和飯發生水乳交融的親密關係。飯是飯,肉是肉,說句難聽的話,吃得疙疙瘩瘩。 後來到浙江玩,南潯吧,時間晚,在路邊找家館子便吃,點了鹹魚燒肉,小師傅連鍋帶勺往桌上一擱,邊吃我眼淚邊往肚裡淌。一旁朋友

問:「噎著啦?」不,老媽的紅燒肉就是這味道。我恨不能將飯倒進鍋裡吃。 再說老媽另一道拿手菜,獅子頭,更絕對湯汁拌飯不可。別嫌我吃相難看,總將獅子頭戳點碎肉下來,混進湯內,照樣往飯上澆。吃飯,終究吃飯,是吧。 以前景美菜市場有家賣魯肉飯的小店,我常換兩趟車跑去吃,為的便是肉汁與肉末拌進飯裡配片黃蘿蔔的爽勁,還有老闆俐落的澆汁手段,他總問我: 「來塊焢肉、豆腐?」 當然,如擬。 我們從未正經八百聊過天,但透過食物,彷彿是數十年的老友。吃飯,講感情。 老馬是河南人,長在重慶,「嫁」到上海,見到我總埋怨馬大嫂、馬家小妞愛甜甜的上海味兒,他做的川菜得不到青睞,挫折

甚深。沒關係,我說我吃。老馬的川菜正規,水煮魚、麻婆豆腐泛出的花椒香氣能迷昏螞蟻。今年初我乾脆和老馬兩人去重慶,他教我做菜,只教一樁:麻婆豆腐。他說,川菜無非花椒與郫縣豆瓣醬,要懂得挑花椒之外,郫縣出的豆瓣醬幾十種,更得每種皆試,找到適合自己的醬,掐得準花椒分量,任何川菜都水到渠成。嗯,他的說法怎麼像是找老婆? 前後做了五天麻婆豆腐,大致上算滿意,但絕稱不上非常滿意,問題出在我對花椒的拿捏,欠缺一時三刻來不及培養的川菜文化。 好吧,回臺北繼續培養。燒了幾次,吃著吃著不禁思念老馬的手藝。說穿了,我吃川菜,吃的是朋友的感情。老馬費心為朋友下廚,我應付等著開飯的老婆,兩種動機,當然人家往

西天取經,我進東海鬧龍王了。 順便和陳曉卿抬抬槓,他談:「認識了母雞,雞蛋的味道會發生很大變化。」我說,認識小雞,才曉得雞的真味。 小時候老媽養雞貼補家用,一筐子等待誕生的雞蛋放在我床頭,夜裡點燈,提供必要的溫度。老媽再三叮嚀,萬一晚上氣溫下降太多,記得蓋上小被子,免得,免得……免得雞蛋打噴嚏? 我連兩晚沒睡,盯著蛋,聽說小雞孵出來見著誰便喊誰娘,不能讓老姊撿了「娘」的便宜。皇天不負苦心人,大清早,第一個蛋殼開了條小縫,接著金黃顏色的小雞露出臉,而一旦第一隻雞鑽出來,其他必定跟著出來,好像怕誤了早飯似的。我養了二十多隻小雞,長達半個月,牠們沒叫我「娘」,倒是我從此不吃雞肉,

只喝雞湯。這,也是感情關係。 陳曉卿這本書從頭到尾談的只一樁大道理:感情,吃飯的感情。談得深哪,談得我口水如夏天午後的大雷雨。 看著書,我忍不住和老婆討論起晚飯。我說天熱,做飯辛苦,不如出去吃。她斜眼瞄來,一副不相信我體貼的真誠。討論吧。 「雲南人和園,好久沒見二姊和三姊,更好久沒嚐到樟茶鴨。」 「永康街牛肉麵,配粉蒸排骨和啤酒。要不然史記牛肉麵,和咬進嘴一股熱騰騰豆味的花干,也得配瓶啤酒。」 「還是去老媽家吃炒米粉,她一定炸了排骨──」 我馬上接口:「還是得有啤酒。」 吃飯,少了感情,就,純粹填肚子,遜掉了。 推薦序2 人間至味,再三玩味 文

/王瑞瑤(中廣超級美食家主持人、資深美食評論家) 二○一六年四月,剛剛結束為期五天的揚州美食採訪,回程時路過南京,請當地朋友帶路,來到由地下停車場改造、規模令我咋舌的先鋒書店。在一望無際的書海中,看到了《舌尖上的中國》總導演陳曉卿先生的新書《至味在人間》,面對有點熟悉又陌生的簡體字,閱讀過程時不時卡住,用字遣詞也有諸多隔閡,偶爾必須猜一下字才能繼續讀下去,然而我越看越有味道,越看越有意思,當下掏錢買書帶回臺灣,花了幾天才陸續消化看完。 由於工作需要,近十餘年經常走訪中國,一個城市一待就是五天、八天,採訪當地的吃喝玩樂,回到臺灣發表一篇篇圖文並茂的旅遊報導,並透過廣播在空中與聽眾

分享所見所聞。幾年前也有感而發,另外開闢「兩岸有食差」的專欄,不以代代相傳的歷史古書作為基礎,也不以爬梳古文的今之食家為嚮導,誠實寫下我對當代中國飲食的採訪經驗與食後感想。 記得小時候,一九四九年來臺的山東父親,雖然討了臺灣母親,家裡三餐全照家鄉的規矩來,非饅頭即麵條,交替不間斷。每次遠赴山東採訪,日食三餐至五餐,竟沒有一頓是饅頭,頻繁出現的反倒是煎餅,它像極了小時候做勞作的馬糞紙。當時買了各式雜糧做的煎餅帶回臺灣,結果老爸一口也沒吃,嫌煎餅太粗、太乾,難以下嚥。 人到上海也文青,我心懷張愛玲的三恨之一—朝聖知名餐廳花大錢吃鰣魚,並謹記前人言,一定要吸魚鱗,才能品足鮮味。結果,

向服務生索討整片魚鱗,竟傳來一陣訕笑:「這年頭誰還吸那玩意兒啊!」原來過度捕撈導致長江鰣魚難求,坊間鰣魚實為巴西力魚,還是冷凍進口,難怪吸魚鱗的舉動被當成傻瓜呆。 從小對中國味道的美好印象,也包括一本本的書,遠從唐魯孫、梁實秋,近是眼前的美食家,大家提到中國的吃,形容都異常神妙。我剛開始看紀錄片《舌尖上的中國》時也有類似的感覺,好看但不真實,因為我所採訪的中國美食,精采的不在這裡。我對中國這塊土地,最感興趣的是吃,最佩服的也是吃,不管是填肚子還是吃排場,是食季節還是啖在地,是上酒店花或蹲路邊扒,能養活十億以上人口,確實了不起。 所以翻閱《至味在人間》這本書時,這幾年我走訪的中國美

食一一從紙上躍出,彷彿還聞到熱氣蒸騰的味道。中國人的說法是接地氣的,臺灣人則說是貼近庶民的,我看到了當下且真實的庶民生活美食,而不再有時差、有距離。 陳曉卿生於安徽,長年在北京打拚,由於電視臺的工作,往來中國大江南北,甚至遠赴歐洲等國,閱歷很廣,吃的經驗相當豐富。書中文字透出了一個愛吃的漢子分享各種美食所纏繞的各種關係,同時也掩不住總是吵著、念著想吃安徽老家的這個那個—聞名全國的臭鱖魚、老家扛來的彎腰青、泡水便爽脆的苔乾、過年時外婆家做的臘肉、搭配炒米一起下肚的肥西老母雞,早餐熱呼呼的一碗SA湯等等……令人食指大動。 人間至味,或許是家鄉味,或許是媽媽味,都令人再三回味與玩味。

輯一 每個人的珍珠翡翠白玉湯 彎腰青 儘管不屬兔,但我是一個蘿蔔愛好者。我喜歡北京天源醬園的甜辣乾、蕭山錢江牌蘿蔔乾、揚州四美醬菜的蘿蔔頭,也喜歡東北的蘿蔔燉腔骨、江西的大鍋蘿蔔片、廣東的蘿蔔煲牛腩,以及南點中的蘿蔔絲餅……我甚至因為蘿蔔而喜歡上了好萊塢的茱莉亞.蘿蔔絲—那個美麗的、長著一張氣吞山河大嘴的美國女青年。但如果說論及生吃,全世界的蘿蔔加在一塊,似乎也趕不上我老家的彎腰青。 老家是黃泛區,沙土地,適宜番薯、蘿蔔這樣的根莖類植物生長,比這種自然條件更重要的是,小時候家裡窮,不可能有這麼多水果供我們選擇,於是,這種從內到外呈統一翠綠色的蘿蔔,便成了飯後餐桌上的一道風景。吃完飯,全家

人圍著桌子,幾瓣切得齊整的青蘿蔔條,把滿屋子吃得山響—這種記憶是無法複製的。 不記得誰曾經說過,中醫是一門傳統藝術,講究的是說學逗唱,因此國人便有了「蘿蔔青菜保平安」「蘿蔔就涼茶,醫生滿街爬」「冬吃蘿蔔夏吃薑,不找醫生開藥方」「蘿蔔上市,醫生無事」等等說法。都知道蘿蔔通氣利便—吃的人很享受,但不管你利了便還是通了氣,享受的是自己,而往往你旁邊的人會露出絕望的神色。 我見過吃蘿蔔最慘烈的情形是在故鄉的老式浴池中,休息室裡永遠有一分錢一杯的六安瓜片和三分錢一棵的蘿蔔待售,瓜片顯然是低等級的,基本以茶梗為主,蘿蔔則是當地的,皮已經刮得很乾淨,售者用鐮刀(就是割麥子用的那種鐮刀的頭)輕輕縱切,蘿蔔體內

傳出嘎吱嘎吱的誇張聲響。一些在我們看來的有錢人往往會端上一杯茶,深啜一口,放下杯子,騰出手來,撫摸著自己剛修完的光滑的腳後跟,另一隻手則掰下一片蘿蔔,送進口中咀嚼,乾癟的生殖器萎靡而癱軟地配合著口腔運動。放在手邊的蘿蔔肉質如翠玉,呈均勻半透明狀,晶瑩飽滿,鮮明地映襯著享用者疲遝的肉體。

孫叔叔牛肉麵菜單進入發燒排行的影片

【狂賀】歡慶《食尚玩家》APP獲Google Play年度2大獎

年終歡慶雙12👉https://bit.ly/2VNuwk0

本集完整版內容👉https://youtu.be/ZTyhM5E0o9c

網路獨家版內容👉https://supertaste.tvbs.com.tw/review/327560

本集完整店家資訊看👉https://supertaste.tvbs.com.tw/review/327561

《#食尚玩家》TVBS 42歡樂台/TVBS精采台/TVBS-Asia 每週一至週四晚間10點

📣食尚玩家最新集數YouTube隔日立即看

★食尚玩家網路版限定內容★節目資訊看過來

熱血48小時👉週一晚間9點

食尚玩家👉週二晚間9點

2天1夜go👉週三晚間9點

瘋狂總部👉週四晚間9點

●訂閱《食尚玩家》YouTube👉https://bit.ly/2Hf8UYO

●《食尚玩家》官網最新吃喝玩樂指南一手掌握👉https://bit.ly/2GOPJ4O

●按讚《食尚玩家》官方粉絲團👉http://bit.ly/2fX2IUg

●追蹤《食尚玩家》官方Instagram👉https://bit.ly/2Kd89SA

●加入《食尚玩家》LINE🔍店家資訊不漏接👉https://goo.gl/aUBhqD

●下載《食尚玩家》APP👉https://bit.ly/37kOfww

口水流得恐龍又大象!貪吃鬼與壞骨頭環遊世界的手繪美食旅行

為了解決孫叔叔牛肉麵菜單 的問題,作者Anita 這樣論述:

英文有句話形容傾盆大雨:It's raining cats and dogs. 那如果眼前美食好吃到無法言語的時候,是不是也可以說: My mouth is watering dinosaurs and elephants! 每次大啖水牛城辣雞翅時,就覺得:I believe I can fly! 在南非有著綜合動物拼盤一般的肉乾零嘴,倒是沒有獅子,因為南非人不是這麼喜歡吃獅子的,肉太柴了! 在義大利,握著手工冰淇淋gelato,看起來就像座超級可口的比薩斜塔! 如果印度最暴虐的女神卡莉,身上不再鑲滿骷髏,而是穿戴著好吃的饃饃,看起來是否可愛多了? 香港茶餐廳

菜單上寫著軍艦法蘭西多士,又想到了也挺軍火名稱的韓國部隊鍋,點燃了一幅看來毫無攻擊性的食物戰火。 大雨中撐著傘的可愛小男孩,竟然像北海道的人氣火車便當──墨魚飯便當。 因為一次大腸鏡檢查,讓愛吃的 Anita 整整一週必須遠離美食,心有不甘的她便隨手拿了支筆、幾罐顏料,趴在枕頭上塗塗畫畫,關於美食的旅行狂想就此悄悄地從對食物的貪念開始。身患類風濕性關節炎的 Anita,形容自己的病是「壞骨頭」,然而即使自己身體裡住著「壞骨頭」,愛旅行的天性卻依然不變,想趁四肢能夠行動時出去走一走。 尚未抵達或到不了的地方,想吃卻無緣品嚐的美食,便對著朋友從世界各地寄來的照片吞口水,不,除了吞口水,

她還加進了自己的想像力,創作出溫馨可愛的手繪畫作,環遊世界的美夢,就以一幅一幅圖畫拼湊了出來。在結合味覺記憶的旅行狂想故事裡,世界在 Anita 的筆下漸漸豐富起來。 作者簡介 Anita 生產年份1988,屬龍,獅子座,有些霸氣的動物似乎都喜歡她。鍾愛黑色,但偶爾變心。笑點極低,奉天馬行空為人生哲學。對於堅持的事總是倔得任性,而且思路能瞬間變得異常清晰。 小時候皮得像男孩子,如匹脫韁野馬,常被說將來嫁不出去了;卻在十八歲那年,與類風濕性關節炎終身相許,偷偷期待離婚的那一天。 「查某郎,想出外闖闖要趁早。結婚成家立業後,想出去就沒這麼簡單了啊!」這句話是阿公刻鑿的隱形刺青,深烙在她

的青春圭臬裡。 臉書粉絲團「The Imagine Nation」:www.facebook.com/da.imagination

孫叔叔牛肉麵菜單的網路口碑排行榜

-

#1.牛肉麵花蓮花蓮美食 - Sahrz

六里屯牛肉麵位於吉安鄉上的六里屯麵食專家,離花蓮市區不遠,周圍環境相當不錯,有鬧中取靜的 ... 花蓮美食,孫叔叔牛骨牛肉麵|獨家蔬果清燉湯頭,浮誇牛骨超滿… 於 www.rmbngoold.co -

#2.孫叔叔帶骨牛肉麵 - Facebook

孫叔叔 帶骨牛肉麵, 花蓮市. 2636 likes · 10 talking about this · 8321 were here. Food Stand. 於 www.facebook.com -

#3.花蓮大六牛肉麵大六牛肉麵 - ZPFUF

花蓮鳳林美食「孫叔叔牛骨牛肉麵」,位於林榮的超夯小吃店,用餐時間擠進滿滿 ... 970花蓮縣花蓮市府前路86號電話: 03 822 8987 小菜牛肉麵(100) 店內環境菜單燙 ... 於 www.mebofatan.me -

#4.【花蓮】鳳林孫叔叔牛骨牛肉麵●Uncle Sun Beef Noodles● ...

孫叔叔牛肉麵菜單. 這裡的菜單以牛、豚、湯、菜四大類型區分,我們這次點的是牛骨牛肉麵跟滷肉飯兩種,因為看到隔壁桌那超大碗的牛肉麵,擔心我們只有兩個人會吃不完, ... 於 yafufu.life -

#5.牛叔叔

花蓮鳳林美食「孫叔叔牛骨牛肉麵」,位於林榮的超夯小吃店,用餐時間擠進滿滿 ... 肉叔叔的菜單上一共有六種選擇,分別是豚梅花燒肉飯、牛五花燒肉飯、花雕雞腿燒肉 ... 於 www.xpswrld.me -

#6.花蓮口福牛肉麵 - Mydarling

口福牛肉麵的完整菜單列表,共有32道餐點品項,包括清燉牛肉麵、紅燒牛肉麵、紅燒 ... 吃喝玩樂☆孫叔叔牛骨牛肉麵~花蓮鳳林必吃美食/花蓮; 【花蓮縣花蓮市美食】老古 ... 於 www.perlhelth.me -

#7.孫爸麵館孫爸麵館 - Yqqjx

傳承花蓮必吃美食“孫叔叔帶骨牛肉麵“,[臺北內湖] 私房菜色細膩美味, 2020 這 ... 孫爸麵館– 首頁– 臺北市– 菜單,負責人:孫文豪, Restaurant Reviews | Facebook”> 於 www.victpioneer.me -

#8.老山東牛肉家常麵菜單|Taipei City 推薦餐廳 - Foodpanda

老山東牛肉家常麵在foodpanda點的到,更多Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#9.【花蓮。鳳林美食】孫叔叔牛骨牛肉麵❤在地美味小吃(喜歡吃 ...

孫叔叔 牛骨牛肉麵花蓮鳳林美食用餐日期2019-08-17(六) 在地的好味道說什麼都要來試試暑假虎嫂又跑了趟花蓮而今天的行程就在壽豐漫遊午餐特地安排在這 ... 於 wu840531wu890515.pixnet.net -

#10.孫叔叔 - Pan5

孫叔叔在2005年確診為COPD(慢性阻塞性肺病)患者,這十多年來亦深受COPD所苦,因此 ... 孫叔叔牛肉麵菜單這裡的菜單以牛、豚、湯、菜四大類型區分,我們這次點的是牛骨 ... 於 www.pan5rry.co -

#11.花蓮牛肉麵推薦– 牛肉麵排名前十名 - Rivero

天天吃好料》花蓮孫叔叔牛肉麵帶骨牛肉塊大又滿足 ... 03 857 7809 半天紅麻辣館餐廳環境整潔、氣氛典雅,內用有免費紅茶,菜單上除了牛肉麵以外的菜色都… 於 www.riverones.co -

#12.[台中北區]子系中食- 一中商圈附近新開的文青風麵館,來自花蓮 ...

店內主打的也是牛肉麵,湯頭和"孫叔叔帶骨牛肉麵"一樣是加了大量蔬果下去 ... 不會說很小,基本都會附1/3顆滷蛋和香菜,不吃香菜的記得在菜單上註明。 於 dream3s.pixnet.net -

#13.花蓮孫叔叔牛肉麵小吃銅板美食推薦餐廳充滿溫度人情味的 ...

【孫叔叔牛肉麵】一句承諾,一肩的責任,帶來了希望。幾年前,因花蓮環境舒適,身體不佳的孫叔叔選擇了在花蓮,放慢腳步,一步一步的重新出發, ... 於 yummygo.pixnet.net -

#14.孫叔叔牛骨牛肉麵/花蓮牛肉麵/花蓮推薦美食/鳳林美食/鳳林小吃 ...

湯頭濃郁,老闆說是用許多蔬果熬成的,無添加味精,我自己全喝完後不會感到口感舌躁,全部菜單的牛肉,都是牛骨帶一些肉,不能說太嫩,也不是很老,大概是中間偏老。麵條軟 ... 於 tw.asiafirms.com -

#15.[情報] 鳳林周邊飲食指南 - Mo PTT 鄉公所

有隱藏菜單可詢問,可外送。 ... 新店我沒吃過,聽說不錯;舊店推薦牛肉燴飯,他們也做桌菜但我沒試過。 ... 孫叔叔牛肉麵(林榮) 大推。 於 moptt.tw -

#16.兒童養護有問必答 - 第 112 頁 - Google 圖書結果

午餐:豌豆大米大枣花生饭,糖酥油饼,香油拌菠菜海蜇,牛肉西红柿小白菜汤。间食:香瓜。 ... 晚餐:肉丝金针菇,西红柿炒米饭,全麦面粉卷菜单饼,糖拌西红柿,糖醋渍蒜。 於 books.google.com.tw -

#17.台中北區美食傳承花蓮孫叔叔帶骨牛肉麵蔬果牛骨熬製的 ...

△ 店內空間不太大,大約只有16席左右,幾位年輕的男店員在為大家服務。 子系中食菜單. △ 有圖文並茂的菜單可以參考,牛肉麵是大家公認的台灣國民美食, ... 於 safood.tw -

#18.[花蓮鳳林]孫叔叔牛骨牛肉麵 - 跟著小虫吃喝玩樂

孫叔叔牛肉麵 應該是除了明新冰果室外. ... [花蓮鳳林]孫叔叔牛骨牛肉麵|霸氣的牛肋骨牛肉麵台九線必吃美食之一 ... 菜單2016/10/17. dsc01956. 於 mrbug.tw -

#19.#圖#鳳林牛肉麵 - 美食板 | Dcard

店名- 孫叔叔牛骨牛肉麵住址- 花蓮縣鳳林鎮林榮路127號營業時間- 06:30 – 18:00 (周日到14:00) 電話- 03-8771258 來看看菜單↓ (超模糊的吧~(無法對焦 ... 於 www.dcard.tw -

#20.天天吃好料》花蓮孫叔叔牛肉麵帶骨牛肉塊大又滿足 - YouTube

新聞連結:http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2301766花蓮鳳林鎮林榮里在2012年台9線截彎取直後,省道不再經過社區,林榮曾盛極一時的山 ... 於 www.youtube.com -

#21.孫叔叔說故事生命走到冬日盡頭 - Prlvr

但他的離世卻讓演藝圈老友,晚輩萬分不捨,因為眾人口中的「孫叔叔」,總是那麼暖心的付出關懷,並 ... 花蓮美食,孫叔叔牛骨牛肉麵|獨家蔬果清燉湯頭,浮誇牛骨超滿… 於 www.dbtev.me -

#22.孙叔叔牛肉面- 图片-花莲-大众点评网

孙叔叔牛肉面 图片页面,提供146张由大众点评网用户上传的实拍照片。 於 www.dianping.com -

#23.花蓮美食、孫叔叔牛骨牛肉麵|獨家蔬果清燉湯頭 - 寶兒遊樂園

孫叔叔牛肉麵 啦!很好吃!」划獨木舟的那個清晨,海盜(獨木舟教練)跟我分享花蓮美食,我心頭一驚,暗自下定決心說什麼今天也一定要去造訪孫叔叔牛肉麵 ... 於 bobotravel.tw -

#24.★花蓮。吃喝玩樂★孫叔叔牛骨牛肉麵~花蓮鳳林必吃美食/ ...

孫叔叔 Uncle牛骨牛肉麵販售的菜單如下... 最經典必點的就是店家的"牛骨牛肉麵"啦!!其他像是炸醬麵與滷肉 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#25.花蓮大六牛肉麵[花蓮美崙區 - Uoffy

孫叔叔 牛骨牛肉麵花蓮鳳林美食用餐日期2019-08-17(六) 在地的好味道說什麼都要來試試 ... 環境: 門口非常樸實,看了菜單, 小吃大六牛肉麵花蓮縣花蓮市府前路86號/ ... 於 www.studyfoation.co -

#26.888PN集团(中国)股份有限公司

无奈之下,只好和二哥、苗叔叔小题大做。他只是建议他二哥把南坟这边 ... 孙一下子成了圈子里的仗义大哥,以前认识的一些人在别人面前都是牛逼的。 於 m.dukedu.com -

#27.孫叔叔牛肉麵| ‥゚ 櫻桃公主 ゚‥

沒有菜單~只賣扁食~一碗65元~好好吃喔! 從小到大我都不敢吃絞肉~總覺得裡面混雜著許多肥肉. 所以水餃 ... 於 sunnysgrace.wordpress.com -

#28.孫叔叔牛肉麵 - Wsbwps

8/10/2019 · 孫叔叔牛骨牛肉麵花蓮鳳林美食用餐日期2019-08-17(六) 在地的好味道說什麼都要來試試暑假虎嫂又跑了趟花蓮而今天的行程就在壽豐漫遊午餐特地安排在這吃孫叔叔 ... 於 www.birtherdebnkers.co -

#29.麵屋牛一雞骨牛肉麵

(忠孝敦化美食)麵屋牛一雞骨牛肉麵的用餐方式也超像日本拉麵,先點餐機點 ... 紅燒牛肉湯、麵、湯餃孫叔叔牛肉麵湯頭清甜好吃,一碗100元料多實在。 於 visitebigjohn.it -

#30.花蓮『牛肉麵餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

... 花蓮牛肉麵餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享:南島百合LilyOfIslandEatery,燕子老宅,128清燉牛羊肉拉麵店,孫叔叔滷肉飯,牛東家見麵館...花蓮縣最新牛肉麵. 於 retailtagtw.com -

#31.老孫牛肉麵 - Mycork

孫叔叔牛肉麵的帶骨牛肉塊,一邊吃肉還能吸排骨骨髓,特別過癮。 ... 孫叔叔牛肉麵菜單這裡的菜單以牛、豚、湯、菜四大類型區分,我們這次點的是牛骨牛肉麵跟滷肉飯兩 ... 於 www.mycorkndglss.co -

#32.鳳林孫叔叔魯肉飯- - 2home 打造桃花源

過年是一定要去鳳林吃碗牛肉麵,賣牛肉麵的很多,孫叔叔的帶骨牛肉麵是相當有特色的 ... 按這裡顯示圖片 過年還在打拼辛苦的孫叔叔 按這裡顯示圖片 菜單 於 www.2home.com.tw -

#33.孫家牛肉麵孫家麵工坊 - Lyins

店家資訊孫八巧南京牛肉麵臺南市南區文南路337號06-2921683 營業時間,不過這倒 ... 該店坐落於成功一路,暗自下定決心說什麼今天也一定要去造訪孫叔叔牛肉麵,牛肉與 ... 於 www.internvotre.me -

#34.這樣玩!花蓮鳳林景點.美食有哪些推薦!? - 遇見天使

實際品嘗過鳳林游翁韭菜臭豆腐,生韭菜味道確實特別,跟臭豆腐搭配無違和感。 花蓮無菜單餐廳 除了臭豆腐,鳳林鎮還有孫叔叔牛骨牛肉麵、預約制無菜單四代 ... 於 angela51.com -

#35.鳳林必吃美食小吃總整理》花蓮鳳林美食餐廳推薦懶人包~菜單 ...

鍾家臘肉客家美食館, 03-8751262, 花蓮縣鳳林鎮長橋里長橋路20號 ; 孫叔叔牛肉麵, 03-8771258, 花蓮縣鳳林鎮林榮里林榮路127號 ; 如意亭美食館, 03-8764866 ... 於 boda88.pixnet.net -

#36.【花蓮鳳林】孫叔叔帶骨牛肉麵~手拿牛肋骨大口大口吃肉的 ...

我搬家了!請點這裡繼續(工具邦技術提供) 我搬家了!請點這裡繼續(這裡只有摘要)閱讀全文➜ 【花蓮鳳林】孫叔叔帶骨牛肉麵~手拿牛肋骨大口大口吃肉的 ... 於 kuokuo9527.pixnet.net -

#37.孫家牛肉麵 - JBJ

在臺南空軍機場福利社工作,梅干焢肉飯,進店有聞到腥味,浮誇牛骨超滿… 「孫叔叔牛肉麵啦!很好吃!」劃獨木舟的那個清晨,炸醬麵和酸辣麵。 還有酸辣湯,如今第二代 ... 於 www.abp99.me -

#38.花蓮縣鳳林-孫叔叔牛肉麵~~~讓你擁有滿足感的帶骨 ...

對牛肉麵很講究的父親在上週某天上完班後返家很興奮的表示今日去鳳林那邊出差時,吃到一碗讓他驚豔的牛肉麵呀!!不僅肉大塊,還帶著讓人回味的骨頭邊 ... 於 eattomuch.blogspot.com -

#39.[花蓮鳳林人氣小吃] 孫叔叔牛骨牛肉麵@ 超大塊帶骨肉,料好 ...

菜單 還挺簡潔的風格,感覺應該有請專人設計, 決定好餐點後,統一在灶台旁邊排隊點餐;. 「孫叔叔牛骨牛肉麵」主打牛骨料理, 主食可以選擇麵、粄條、 ... 於 www.bigfang.tw -

#40.【花蓮 美食】在地人口碑推薦,正餐甜點總蒐羅

... 興冰果室、周家蒸餃、孫叔叔牛肉麵、起司創意的人、新城早餐店、戴記扁食. ... 進去後先向櫃檯人員登記用餐人數,等候的同時,可以先劃記菜單點餐 於 www.taiwan66.com.tw -

#41.花蓮牛肉麵

花蓮牛肉麵 · [花蓮市區] 阿婆小吃(阿婆牛肉麵) · 天天吃好料》花蓮孫叔叔牛肉麵帶骨牛肉塊大又滿足 · 花蓮市限量供應「牛排牛肉麵」 一碗130元肉比手掌大 · 【花蓮】臺灣牛肉 ... 於 www.metamodernist.me -

#42.花蓮牛肉麵推薦花蓮美食 - NQNPG

六里屯牛肉麵位於吉安鄉上的六里屯麵食專家,離花蓮市區不遠,周圍環境相當不錯,有鬧中取靜的 ... 花蓮美食,孫叔叔牛骨牛肉麵|獨家蔬果清燉湯頭,浮誇牛骨超滿… 於 www.stigboschendael.me -

#43.[花蓮林榮]再訪孫叔叔牛肉麵/魯肉飯之上下午湯頭大解析

之前還有來過1次上次剛好相機沒電沒拍到>< 今天早上9點多要去蝴蝶谷玩就在這裡吃早餐吧^^ 菜單店內環境 牛肉麵(100)好久沒吃了啦!非常想念! 於 www.jumpman.tw -

#44.【花蓮鳳林】孫叔叔帶骨牛肉麵~手拿牛肋骨大口大口吃肉的痛快

分享一間可以豪邁吃肉的牛肉麵店 · 到了用餐時刻往往都是高朋滿座 · 招牌的就是那兩根有點浮誇的牛骨 · 位於林榮的孫叔叔帶骨牛肉麵 · 分鐘左右車程 · 分鐘抵達. 於 kuokuo.tw -

#45.孫師傅牛肉麵【孫師傅牛肉麵】資訊整理 - Jnkz

花蓮美食,孫叔叔牛骨牛肉麵|獨家蔬果清燉湯頭,浮誇牛骨超滿… 「孫叔叔牛肉麵啦! ... 文章內有店家地址,電話,營業時間,完整菜單menu供參考。 孫師傅牛肉麵這圖 ... 於 www.createdessentls.co -

#46.花蓮美食推薦》鳳林鎮孫叔叔牛骨牛肉麵,谷歌評價四顆星美味

孫叔叔 牛骨牛肉麵位在鳳林鎮,. 說真的!開在非主要幹道上,. 出發前我都一度懷疑會不會倒,. 結果我錯了, ... 於 bunnyann.com -

#47.【花蓮鳳林】孫叔叔牛肉麵的食記、菜單價位、電話地址

孫叔叔牛肉麵 (16篇食記) 位於花蓮縣鳳林鎮地址:花蓮縣鳳林鎮林榮里林... 電話:(038...【花蓮】鳳林孫叔叔牛骨牛肉麵○Uncle Sun Beef Noodles○大塊帶骨牛肉- 孫家磚 ... 於 www.fonfood.com -

#48.【花蓮鳳林】孫叔叔帶骨牛肉麵|CP值爆表的超大塊帶骨肉

孫叔叔 帶骨牛肉麵是花蓮鳳林的在地平價美食,是朋友大力推薦的店,一問鳳林的朋友才知道在地人都很愛吃,一大碗的帶骨牛肉麵居然只要100元,肉超大 ... 於 www.fatnyanya.com -

#49.Fw: [食記] 孫叔叔帶骨牛肉麵- 看板Hualien - 批踢踢實業坊

餐廳名稱:孫叔叔帶骨牛肉麵消費時間:107年/月1 地址:花蓮縣鳳林鎮林榮路127號電話:03-8771258 官網:https://goo.gl/Hi9Eg1. 於 www.ptt.cc -

#50.特別的牛骨牛肉麵鳳林超夯美食在地美味小吃 - Fiona的函舍

原本打算在松湖驛站欣賞玩落羽松和吃午餐就打算回台北,但民宿老闆推薦我們在去幾個點,也睡變推薦了路上不錯的美食,這間「孫叔叔牛骨牛肉麵」就是 ... 於 chunmin40.pixnet.net -

#51.孫叔叔牛骨牛肉麵- 花蓮美食 - Deewi

孫叔叔牛肉麵 應該是除了明新冰果室外鳳林鎮人氣最夯的餐飲店也是走臺九線必吃 ... 文章內有店家地址,算是近期異軍突起的臺中好吃牛肉麵,豚,完整菜單menu供參考。 於 www.mariajesusblzqz.co -

#52.牛肉麵花蓮

花蓮牛肉麵又多一間,最近在中山路與民國路口新開了一間,看了菜單,小雪花牛肉麵85元招牌牛肉麵100 ... 【花蓮鳳林】孫叔叔帶骨牛肉麵|CP值爆表的超大塊帶骨肉,還有 ... 於 www.basemenions.co -

#53.花蓮牛肉飯大里李海魯肉飯 - Ustmy

50元刀削麵(花蓮博愛店) 菜單|Hualien County 推薦餐廳| … ... 花蓮 鳳林美食 ... 於 www.yogaiu.me -

#54.孫叔叔牛肉麵的推薦與評價,YOUTUBE、DCARD

在孫叔叔牛肉麵這個產品中,有8篇Facebook貼文,粉絲數超過137萬的網紅自由時報,也在其Facebook貼文中提到, 吃牛肉麵竟然吃得到帶骨肉塊??小編最喜歡吃帶骨肉了, ... 於 steak.mediatagtw.com -

#55.花蓮ღ 孫叔叔牛骨牛肉麵|特別的牛骨牛肉麵鳳林超夯美食在 ...

原本打算在松湖驛站欣賞玩落羽松和吃午餐就打算回台北,但民宿老闆推薦我們在去幾個點,也睡變推薦了路上不錯的美食,這間「孫叔叔牛骨牛肉麵」就是其中一間! ღ(。 於 www.pinqueue.com -

#56.孫叔叔帶骨牛肉麵(鳳林) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

台灣孫叔叔帶骨牛肉麵尚未有足夠的餐點、服務、價值或氣氛評等。 成為第一批發表評論的人! 發表評論. 詳細資料. 菜系. 快餐, 亞洲料理, 熟食, 晚餐, 街頭小吃, ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#57.台中北區 子系中食-傳承花蓮在地17年美食孫叔叔牛肉麵

傳承花蓮必吃美食“孫叔叔帶骨牛肉麵“,在一中商圈吃的到囉~. 二代和朋友合開,下午時間沒有休息,就在大陸行炭烤燒餅斜對面. 於 blue74.net -

#58.[林榮]孫叔叔牛肉麵之擁有桀驁不馴的牛肉麵魂 - 隨意窩

花蓮市沒喝過這樣的牛肉麵的湯頭阿難道以後要喝就要來這裡嗎~ 先將牛骨肉不必要的油脂去除之後 老闆娘先行將牛骨下去燉煮燉好的湯汁再用另外使用多種 ... 於 m.xuite.net -

#59.花蓮有名牛肉麵 :: 台灣美食網

花蓮牛肉麵餐廳推薦,花蓮牛肉麵餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享:燕子老宅,128清燉牛羊肉拉麵店,孫叔叔滷肉飯,牛東家見麵館牛肉麵,六里屯麵食專家美崙旗艦店 ... 於 food.iwiki.tw -

#60.孫家牛肉麵 - 08 16 lernen

菜單 有三寶牛肉麵【肉,筋,肚】、三寶牛肉麵套餐【獨家餐點】、原汁三寶牛肉麵、 ... 孫叔叔牛肉麵的店面不大,通常中午時比較多人,他們會將桌子擺在外面,擴大座位 ... 於 921410420.08-16-lernen.ch -

#61.吃過「帶骨」牛肉麵嗎? 【鄉園帶骨牛肉麵館】花蓮吉安鄉美食 ...

吃過「帶骨」牛肉麵嗎? 【鄉園帶骨牛肉麵館】花蓮吉安鄉美食推薦|2022新菜單|近吉安慶修院說到牛肉麵~每個人心中都有自己喜愛的店家排行榜, ... 於 hpeacock.pixnet.net -

#62.「孫叔叔牛肉麵營業時間」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「孫叔叔牛肉麵營業時間」相關資訊整理- 孫叔叔牛肉麵營業時間:06:30AM~18:00PM,每月1、2日公休; FB粉絲專頁:孫叔叔帶骨牛肉麵; 地址:975 花蓮市花蓮 ... 於 lovekhc.com -

#63.孫叔叔牛肉麵- 花蓮美食

收錄花蓮美食「孫叔叔牛肉麵」地址、電話與營業時間等完整美食資訊, ... 喜歡吃牛肉麵的朋友絕對不能錯過,與一般牛肉麵截然不同的料理手法,帶骨牛肉燉煮再以水果 ... 於 hualien.fun-taiwan.com -

#64.孫叔叔牛肉麵台中

孫叔叔牛肉麵 台中情報,2019年1月22日— 子系中食| 台中北區美食傳承花蓮孫叔叔帶骨牛肉麵蔬果牛骨熬製的清爽系牛肉麵(已歇業) 2019.01.22 台中美食麵類SHARE 子系中 ... 於 needmorefood.com -

#65.孫家牛肉麵孫家牛肉麵 - JLXPIS

孫叔叔牛肉麵 應該是除了明新冰果室外鳳林鎮人氣最夯的餐飲店也是走臺九線必吃美食其牛肉麵的肉是整塊牛肋骨!! 肉很美味且吃得到牛肉原味肉的口感完全不會乾柴很推薦 ... 於 www.atraaya.me -

#66.花蓮鳳林美食|『孫叔叔牛骨牛肉麵』2020再訪~國際慢城內的 ...

花蓮鳳林美食「孫叔叔牛骨牛肉麵」,位於林榮的超夯小吃店,用餐時間擠進滿滿人潮, ... 文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單menu供參考。 於 vivawei.tw -

#67.鳳林牛肉麵– 鳳林景點推薦 - Exctelco

花蓮鳳林美食「孫叔叔牛骨牛肉麵」,位於林榮的超夯小吃店,用餐時間擠進滿滿人潮,除了熱門的牛骨牛肉麵以外,我自己更喜歡滷肉飯和店家的特製小菜!小菜有粉肝和三色蛋, ... 於 www.exctelco.co -

#68.花蓮鳳林鎮/孫叔叔牛肉麵/台九線上的名店/RON&LILY - RON ...

這家店,以前常常經過,因為要常回花蓮所以常常看,蘇花公路的狀況,結果版主超推這家牛肉麵~~ 所以這次去光復,我們就特地去吃...... 這家店在台9線上的舊 ... 於 bluelily03070521.pixnet.net -

#69.花蓮鳳林鎮/孫叔叔牛肉麵/臺九線上的名店/RON&LILY @ RON

花蓮鳳林鎮/孫叔叔牛肉麵/臺九線上的名店/RON&LILY @ RON … 牛骨牛肉麵/100 帶骨的牛肉麵,感覺肉很多, 其實是錯覺,因為是骨頭多帶骨的牛肉,進店有聞到腥味,可是 ... 於 www.42pelpoint.me -

#70.大叔牛肉麵菜單 - Imradsdo

大叔牛肉麵菜單 · 【花蓮】鳳林孫叔叔牛骨牛肉麵Uncle Sun Beef Noodles 大塊帶骨牛肉… · 天母美食推薦大邱大叔韓國歐巴開的天母韓國料理唷價錢菜單… · 牛肉麵-門前隱味一間 ... 於 www.imradsdo.co -

#71.孫叔叔 - kycz

孫叔叔 帶骨牛肉麵– 花蓮縣鳳林鎮林榮路127號, Hualian City 975 – Rated 4.8 based on 126 Reviews “They use beef short ribs instead of beef shank or beef brisket ... 於 www.vanessares.me -

#72.【花蓮美食】孫叔叔帶骨牛肉麵| 看過戰斧牛排

孫叔叔 帶骨牛肉麵最大的特點就是它超大塊的帶骨牛肉麵,咬著骨邊的肉塊與Q彈的麵條,搭著透過酸菜提味的清燉湯頭,是來到花蓮值得一試的特殊滋味。 於 sya.tw -

#73.孫叔叔帶骨牛肉麵︱花蓮租車市集美食地圖

位在台九線路旁的孫叔叔牛肉麵,在遠遠得地方就看到人滿到漫出來了,店門口都坐滿了! 連車隊也知道這裡的美食! 趕緊停好車,到店裡面卡位點餐囉! 冰箱裡滿滿的小菜, ... 於 hualien-rent-car.com -

#74.找不到兆豐農場牛肉麵相關文章 - 台灣旅遊景點推薦

... 都推薦且就位在兆豐農場附近的#孫叔叔牛骨麵. #孫叔叔牛骨牛肉麵不同於一般市售常見的紅燒牛肉麵,. ... 【花蓮鳳林】新光兆豐休閒農場的食記、菜單價位、電話地址. 於 twplay.gotokeyword.com -

#75.大叔牛肉麵老闆 - Dedra

新竹牛肉麵|大叔眷村牛肉麵老饕才知道的巷弄美食讓你噴火的麻辣牛肉麵. ... 孫叔叔牛肉麵老闆孫潔志,包括牛肉麵本身、肉塊、湯頭都講究不含糊,堅持做出好味道。 於 www.chesress.me -

#76.孫叔叔牛肉麵 - Dcscho

花蓮鳳林美食「孫叔叔牛骨牛肉麵」,位於林榮的超夯小吃店,用餐時間擠進滿滿 ... 孫叔叔的菜單很簡單,全部東西加起來不過十幾種,走平價路線,通貨 ... 於 www.dcscholpod.co -

#77.【花蓮縣鳳林鎮美食】孫叔叔牛骨牛肉麵/ ... - 飢餓黑熊

孫叔叔 牛骨牛肉麵/花蓮牛肉麵/花蓮推薦美食/鳳林美食/鳳林小吃/鳳林牛肉麵是一間位於花蓮縣鳳林鎮的中式麵食店,總共有1863位網友評價過此餐廳,平均是4.4顆星. 於 ihungrybear.com -

#78.最完整的花蓮食記: 九月2018

Best 紅燒牛肉: 孔記牛排牛肉麵 ... Best 清燉CP value:孫叔叔牛肉麵 ... 一個人1000+10%的無菜單料理,基本上除生魚片太無聊分量不多還有龍蝦太小隻 ... 於 hh-eat.blogspot.com -

#79.「孫叔叔牛肉麵電話」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

孫叔叔牛肉麵 電話 · 苗家美食 · 中式料理餐廳. 地址:花蓮縣花蓮市仁和街16號電話:03-853-8578 · 周庄橋頭米糕 · 中式料理餐廳. 地址:花蓮縣花蓮市德安一街194號 · 七星柴魚 ... 於 lovetweast.com -

#80.孙叔叔牛肉面 - 携程旅游攻略

收集携程游友对花莲孙叔叔牛肉面餐馆的各种评价、印象、点评,餐厅介绍,包含孙叔叔牛肉面套餐、特色菜品推荐、哪个菜好吃、电话、地址、菜单、人均消费、营业时间等 ... 於 gs.ctrip.com -

#81.[花蓮鳳林人氣小吃] 孫叔叔牛骨牛肉麵@ 超大塊帶骨肉 ... - Gysus

107年/月1 地址,是朋友大力推薦的店,蔬果清… 傳承花蓮必吃美食“孫叔叔帶骨牛肉麵“,所以店名創意的取了 應該是牛油炸出來的辣油我吃的是不辣只有香 ... 於 www.handsls.me -

#82.地址,孙叔叔牛肉面景点攻略 - 马蜂窝

孙叔叔牛肉面 攻略,包含孙叔叔牛肉面门票、地址等实用信息,由真实蜂蜂亲历孙叔叔 ... 不用排队,孙叔叔人很好啦,我照着老花莲人的菜单点:牛骨汤加一碗小碗卤肉饭! 於 m.mafengwo.cn -

#83.花蓮口福牛肉麵– 口福不淺 - Testdog

吃喝玩樂☆孫叔叔牛骨牛肉麵~花蓮鳳林必吃美食/花蓮… ... 口福牛肉麵的完整菜單列表,共有32道餐點品項,包括清燉牛肉麵、紅燒牛肉麵、紅燒牛肉+餛飩麵等。 於 www.testdomg.co -

#84.牛骨牛肉麵… - 美食日記。台北|新北|桃園on Instagram

35 Likes, 2 Comments - 美食日記。台北|新北|桃園(@all_love_food_) on Instagram: “#孫叔叔牛肉麵#孫叔叔牛骨牛肉麵(左滑 內有菜單) 店址: ... 於 www.instagram.com