宜興紫砂壺名家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李兆杰寫的 茶香的真相:一個老茶人的堅持 和陳傳席的 紫砂小史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站历代宜兴紫砂壶名家名录 - 普洱茶网也說明:历代宜兴紫砂壶名家名录 ... 金沙寺僧、供春、董翰、赵梁、元畅、时朋、李茂林、时大彬、李仲芳、徐友泉、欧正春、邵文金、邵文银、邵盖、陈用卿、陈信卿、 ...

這兩本書分別來自知音 和三聯所出版 。

國立臺灣藝術大學 工藝設計學系 梁家豪所指導 林靖崧的 相˙象——林靖崧陶藝創作論述 (2019),提出宜興紫砂壺名家關鍵因素是什麼,來自於琺瑯、紫砂、陶藝。

而第二篇論文國立高雄師範大學 文化創意設計碩士學位學程 唐硯漁所指導 白桂華的 1980 至2015 年台灣陶瓷茶壺發展與探索 (2019),提出因為有 台灣陶瓷、台灣壺、傳統手拉坯壺、手揑壺、藝術社會學、文化創意的重點而找出了 宜興紫砂壺名家的解答。

最後網站宜興紫砂壺名家比價格 - 諸彼特市集則補充:宜興紫砂壺名家 比價結果,共123個商品,價格由550元到150000元。宜興紫砂壺名家商品:超豐國際宜興紫砂壺名家全手工紫砂茶壺杯茶具原礦老紫砂匏尊壺1入、超豐國際宜興 ...

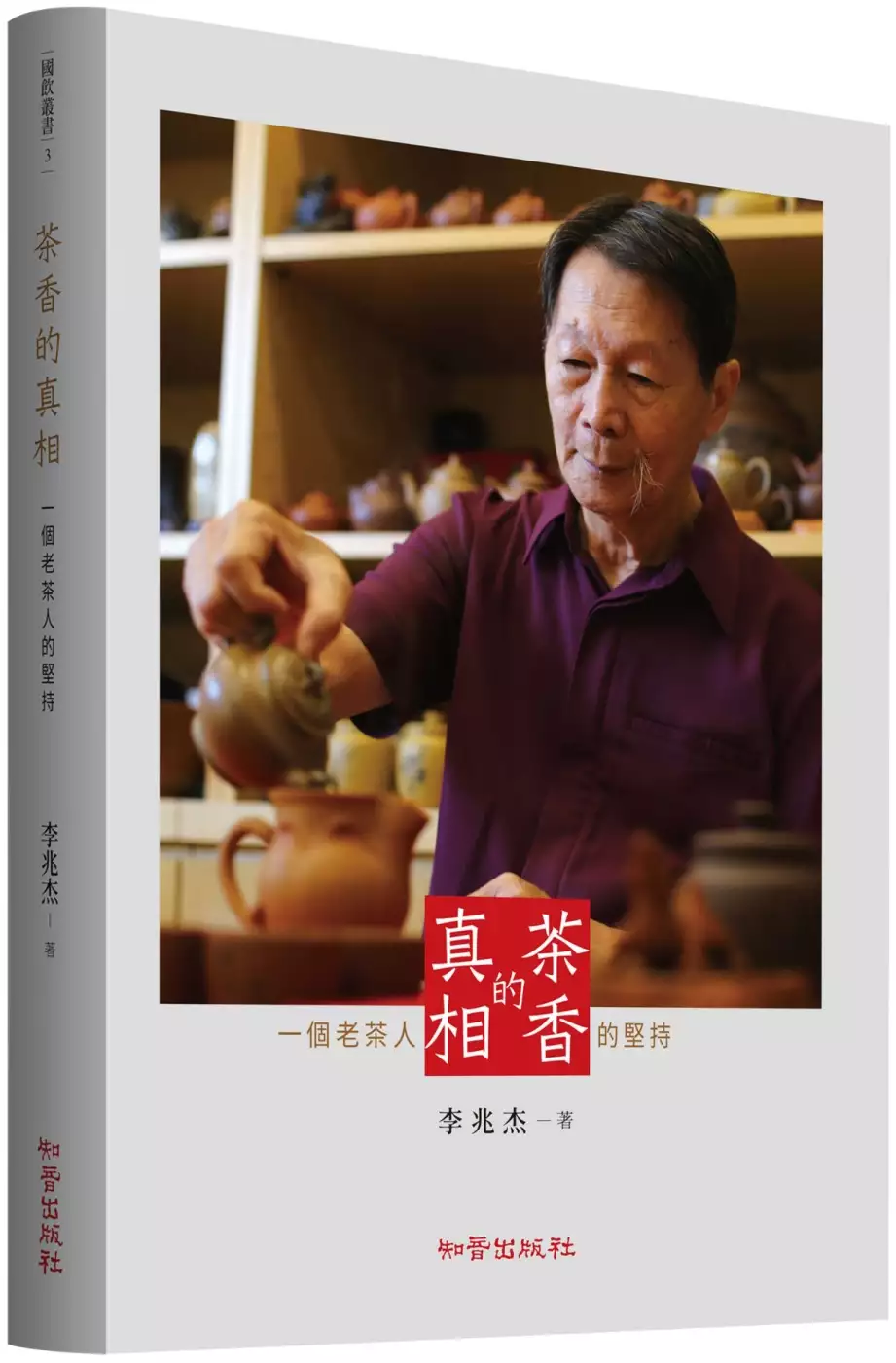

茶香的真相:一個老茶人的堅持

為了解決宜興紫砂壺名家 的問題,作者李兆杰 這樣論述:

有別於茶藝師的講求茶的美學,與茶農、茶商講求茶的滋味。本書作者,是一位經驗豐富而務實的茶工作者。 本書是作者四十年來從事茶行業的工作心得,記載著他的經歷、他的摸索、他的堅持。 從迷人的茶香出發,作者追尋茶的本質,茶與人的健康,追尋茶最佳的製作方式。 作者娓娓道來,他製茶的經驗、製茶的創新。這些敘述,不僅記錄了臺灣茶葉輝煌發展的過程,也呈現了一代茶人努力不懈的精益求精。 作者堅持茶葉製作的本質,呼籲回歸醱酵與烘焙的傳統工藝。作者數十寒暑的親力親為,是臺灣茶葉多采多姿的主頁之一。

宜興紫砂壺名家進入發燒排行的影片

【News金探號】邊玩邊賺!大陸收藏投資術

00:00 比鑽石還貴!?田黃價格超乎想像

15:46 老撾石投資有潛力?!普洱茶投資術

25:42 挑選潛力好茶 普洱投資心法大公開

36:38 有證書就是真品?揭密紫砂壺市場亂象

#News金探號 #大陸投資 #邊玩邊賺

--

主持人:王軍凱 楊智捷

電視首播頻道:非凡新聞台

每週六日晚上:22:00-23:00

相˙象——林靖崧陶藝創作論述

為了解決宜興紫砂壺名家 的問題,作者林靖崧 這樣論述:

本創作研究以陶與琺瑯的結合為題,奠基於傳統工藝價值,陳述兩種材料之於個人的陶藝創作理念。筆者從材料的特性與背景探討紫砂與琺瑯文化脈絡,並從中梳理兩者於清代結合與停滯發展的原因,作為筆者省思工藝美術史的觀點,並作為筆者創作上的契機。本創作研究以「相˙象」為題,涵蓋包羅萬象的視覺可能性,依此發展出四系列之創作:「心相˙心象」、「印相˙印象」、「丞相˙丞象」與「山相˙山象」,形式有容器、雕塑與裝置,筆者以鑽研琺瑯之配比與技法,藉由造型呼應琺瑯流動的效果。筆者將琺瑯燒製研究應用於紫砂創作之中,是為提出對於材料的創新見解,以及再造身處這個時代的傳承與創新精神,並透過本創作研究給予人們前所未見的視覺經驗

,同時提供當代陶藝創作者以琺瑯作為裝飾的參考資料。

紫砂小史

為了解決宜興紫砂壺名家 的問題,作者陳傳席 這樣論述:

一壺一味,鑒古今紫砂演變,品千年文人茶心 梳理千年紫砂演變歷史 盤點製壺大師及代表工匠 圖解紫砂名作、審美細節 一書在手,縱覽逾千年來文人與紫砂壺之間的清典雅趣 本書是對中國紫砂藝術從宋代至今逾千年歷史的全面盤點,分為濫觴期、興起期、成熟期、發達期、衰落和復興期、鼎盛期等六大階段,從中可見不同時期的社會狀況、文化背景、藝術理念,以及相應的製壺知識、鑒賞風向、工匠師承、名壺展示、茶文化細節。可謂以壺濃縮大千世界。對紫砂好奇的讀者,可將此書作為紫砂陶的入門級欣賞、鑒別指南,還可從中獲取深厚的歷史和美學養分。

1980 至2015 年台灣陶瓷茶壺發展與探索

為了解決宜興紫砂壺名家 的問題,作者白桂華 這樣論述:

探索台灣壺與中國宜興壺的演變,將台灣壺的本土藝術和文化特色,溶入生活美學,傳播台灣陶藝家人文素養,並闊展臺灣壺行銷市場,為台灣壺未來闢出一康莊大道。本研究以1980年至2015年台灣壺藝創作作品為研究樣本,以「文獻分析法」、「文本分析法」、「田野調查法」、「專家訪談法」四種方法為主,加入「藝術社會學」觀點,收集台灣陶瓷史、台灣壺的源起和台灣當代陶藝家創作理念、風格等文獻,進行分類、歸納、整理並以實物拍攝或文本資料進行分析研究。由文獻資料歸納台灣壺背景、源起及台灣壺與中國宜興壺和日本常滑急湏的歷史淵源。分析台灣壺從1980-2015年,台灣創意壺、手揑仿生壺和傳統手拉坯壺,台灣陶藝家內在創意思

潮與藝術手法,外在製作茶壺形體的式樣與風格。台灣壺依作者年代前後、成名、受獎時間及作品行銷期間的盛衰,分為三個期別:(1)從1980年到1989年是台灣壺萌芽期間,陶壺家以林添福、曾財萬、劉鎮洲、陳景亮、陳實涵、李懷錦等為代表。陶藝家受歐美現代新陶藝思潮衝擊下,追求形象美學表現,打破傳統造型,在釉藥上追求突破、表現,以不對稱裝飾或塑雕的技法為煤介,勇敢表現自我追求。(2)1990-1999年是台灣壺成熟期,百花齊放、百家爭鳴,陶壺家以李幸龍、范仲德、潘俊任、吳金維、古川子、劉世平等為代表。陶壺陶藝家在創作風格以形象美學與茶器功能並重,也盛行不對稱藝術手法,並將異媒材與陶相互融合,並加入中國元素

、圖騰與色彩。(3)2000-2015年是台灣壺的復興期,是台灣壺走出台灣走向大陸與世界各地的前鋒,陶藝家以卓銘順、許旭倫、張山、游正民、劉福先、許水源等人為代表。作品創作風格是材料、式樣、窰燒方式呈現多元化;使用複合式設計,一壺多功能,藝術手法常使用原住民圖騰、台灣當地的地標、有濃厚本土意識,也採用工業設計理念,將壺器變成好玩公仔或遊戲機器人壺,作品呈現強烈時尚與現代感。2008年鶯歌陶瓷博物館舉辦金壺奬,加上兩岸三通,兩地人民與單位往來頻繁。台灣壺在大陸茶器市場逐漸打開知名度,藉由淘寶、京東等通路,或由天仁茗茶集團及大陸各省茶藝博覧會與台灣陶藝學者行走於大陸大學講學的擴展下。台灣壺人文內涵

、文化創意呈現多元化,深耕於兩岸土地上,也為台灣壺開創一片屬於自己的天空。

想知道宜興紫砂壺名家更多一定要看下面主題

宜興紫砂壺名家的網路口碑排行榜

-

#1.宜興紫砂壺名家~錢明- teakai2000的相簿@ 隨意窩Xuite 相簿

個人相簿>宜興紫砂壺名家~錢明(共51張)回相簿列表. -無標籤-. 當日人氣:0 累計人氣:1308. more. 參觀人次. 今日人氣: 0. 累積人氣: 27379. 熱門相簿. xuite公告. 於 m.xuite.net -

#2.120多位明清宜兴紫砂名人录(收藏) - 访砂网

宜兴紫砂 文化璨若星河,500年间不断有精品问世,尤其是明清时代,诞生了众多制壶名家。他们传承制壶技艺,弘扬紫砂文化,创造了一个紫砂大兴的时代! 於 www.fangshapot.com -

#3.历代宜兴紫砂壶名家名录 - 普洱茶网

历代宜兴紫砂壶名家名录 ... 金沙寺僧、供春、董翰、赵梁、元畅、时朋、李茂林、时大彬、李仲芳、徐友泉、欧正春、邵文金、邵文银、邵盖、陈用卿、陈信卿、 ... 於 www.puercn.com -

#4.宜興紫砂壺名家比價格 - 諸彼特市集

宜興紫砂壺名家 比價結果,共123個商品,價格由550元到150000元。宜興紫砂壺名家商品:超豐國際宜興紫砂壺名家全手工紫砂茶壺杯茶具原礦老紫砂匏尊壺1入、超豐國際宜興 ... 於 ji.zhupiter.com -

#5.宜興一~五紫砂廠工藝師名錄 - 春羽茶行

宜興 各紫砂廠工藝師名錄壹.宜興一廠藝師董事長:余啟任高級藝術顧問:譚泉海呂堯臣汪寅仙何道洪周桂珍鮑仲梅潘持平廠長:張慶臣總師辦:韓洪波江蘇省工藝美術名人: ... 於 gimi729669.pixnet.net -

#6.宜興名家紫砂壺 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到5075條宜興名家紫砂壺產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#7.120多位!明清两代宜兴紫砂壶名家名录 - 网易

宜兴 紫砂文化历史悠久,500年间不断有精品传世。因其艺术性和实用性的完美结合,紫砂壶才这样珍贵,令人回味无穷。本期“紫砂百家”盘点了120多位明清两 ... 於 www.163.com -

#8.宜興紫砂壺 - 松果購物

宜興紫砂壺 · 宜興紫砂壺名家王紅娟純全手工壺家用泡茶壺茶具原礦墨綠泥南瓜壺 · 宜興紫砂茶壺徐丹明手拉壺紅泥小仿古壺50cc1入 · 宜興紫砂壺純手工茶壺功夫茶具名家包真品 ... 於 www.pcone.com.tw -

#9.宜興紫砂壺名家:徐達明· 匠心獨運陶木情深 - 幫趣

宜興紫砂壺名家 :徐達明· 匠心獨運陶木情深. ... 背靠著蜀山,懷抱著蠡河,南街這條明清老街與宜興紫砂有著深刻的淵源。它經歷了紫砂從濫觴而臻於博達 ... 於 bangqu.com -

#10.120多位!明清兩代宜興紫砂壺名家名錄 - 壹讀

宜興 紫砂文化歷史悠久,500年間不斷有精品傳世。因其藝術性和實用性的完美結合,紫砂壺才這樣珍貴,令人回味無窮。本期盤點了120多位明清兩代宜興紫砂名家 ... 於 read01.com -

#11.现代,当代紫砂壶名家排名最真实排名 - 美壶网

现代,当代紫砂壶名家排名最真实排名. 2010年10月08日收录国家级工艺师以及以上,请参考. 谭泉海 男320223390705127 宜兴方圆紫砂工艺有限公司国家研究员级高级工艺美术 ... 於 m.51pot.com -

#12.制壺名家,我有一把翟桂玲制的紫砂壺 - 極客派

2021年3月29日 — 制壺名家,我有一把翟桂玲制的紫砂壺,請教翟桂玲何許人呢,謝謝,1樓金豆耳金豆耳翟桂玲目前宜興的官方上,沒有查到其參加任何職稱評定。 於 www.jipai.cc -

#13.宜興紫砂壺 - 華人百科

紫砂壺 在拍賣市場行情看漲,是具有收藏價值的"古董",名家大師的作品往往一壺難求,正所謂"人間珠寶何 ... 製作原料為紫砂泥,原產地在江蘇宜興丁蜀鎮又名宜興紫砂壺。 於 www.itsfun.com.tw -

#14.潮州十大紫砂壺名家,紫砂壺十大名家有哪些? - 好問答網

非專業很難分辨的潮州本土的是朱泥壺沒有紫砂但也有人買紫砂到潮州做壺. 紫砂壺十大名家有哪些? 2樓:匿名使用者. 一、顧景舟. 江蘇宜興上袁村(今 ... 於 www.betermondo.com -

#15.宜兴紫砂壶作者全名单及排名(截止2021年初)

紫砂壶 自诞生以来,随着工艺的进步,尤其艺人的努力付出,紫砂界名师辈出 ... 宜兴市蒋琰滨紫砂陶刻艺术馆研究员级高级工艺美术师 ... 实力派紫砂名家. 於 www.yangxianyu.com -

#16.《宜兴紫砂壶名人录》最新紫砂壶大师名单 - 搜狐

历代紫砂壶大师名单-明代紫砂壶大师名家排名. 【金沙寺僧】【供春】【元畅】【时朋】【董翰】【赵梁】【李茂林】【时大彬】【徐友泉】【李仲芳】【陈仲美】【欧 ... 於 m.sohu.com -

#17.宜興紫砂壺名家_紫砂泰斗顧景舟只排第六? - 雪花新闻

壶艺泰斗顾景舟大弟子-徐汉棠到访第一名:紫砂壶鼻祖供春明代正德年间宜兴人,开创了紫砂壶行业先河。 第二名:一代宗匠时大彬时大彬是明万历至清顺治 ... 於 www.xuehua.us -

#18.名家壺- 優惠推薦- 2022年2月| Yahoo奇摩拍賣

大眾紫砂壺藝茶飲文化2328吳軍輝名家紫砂壺大彬六方國家級助理工藝美術師$2,000直購 ... Y717075916121宜興名家壺/ 徐達明所制『飲之長生壺』五件壺具套組$999,999直購. 於 tw.bid.yahoo.com -

#19.宜兴紫砂壶名家张价格报价行情- 京东

京东是国内专业的宜兴紫砂壶名家张网上购物商城,本频道提供宜兴紫砂壶名家张价格表,宜兴紫砂壶名家张报价行情、宜兴紫砂壶名家张多少钱等信息,为您选购宜兴紫砂壶 ... 於 www.jd.com -

#20.紫砂壺名家如何判斷紫砂壺的價值- 茶具文化

1宜興紫砂壺仍是紫砂器中最富特色且值得收藏的。它除了使用功能,還適合把玩、欣賞、陳設,方便存放,長期又能增值,是集多種特色於一身的收藏品,優於其他陶瓷作品。 於 www.laoziliao.net -

#21.Teahome名家紫砂壺/總集合

Teahome名家紫砂壺/總集合. ... 這是紫砂壺的綜合頁面。點選後會進到各壺的 ... 產地:中國宜興作者潘伯紅; 保存期限:無; 開壺方法:清洗後可直接使用,無需開壺。 於 www.teahome.com -

#22.紫砂壺- momo購物網

紫砂壺 · 【唐泉茗茶】紫砂文旦壺(宜興紫砂壺220CC) · 宮藏紫砂世界五大名壺-故宮600年紀念 · 【陶說】西施壺300ml 台灣鶯歌陶藝之美(台灣製造茶具茶壺朱泥紫砂段泥泡茶壺茶杯). 於 m.momoshop.com.tw -

#23.全台灣高價收購宜興紫砂壺

全台第一手收購宜興紫砂壺、收購名家茶壺,現金收購紫砂壺行情高於市價,金壹收購有30年國內外專業收購經驗,客戶遍及日本、美國、大陸、東南亞等國家。 於 0939111598.com -

#24.百元“槍手壺”刻大師名章賣幾十萬--產經

江蘇省宜興市是紫砂壺原產地,其生產的紫砂壺享譽世界,因此,宜興也以“陶 ... 先后師從制壺名家顧景舟、蔣蓉、王寅春等,在紫砂藝術方面頗有造詣。 於 industry.people.com.cn -

#25.宜興紫砂壺早期名家- 飛比價格- 2022年2月PTT與DCARD推薦 ...

宜興紫砂壺 早期名家PTT與DCARD推薦網拍商品就來飛比,收錄全新、二手宜興紫砂壺早期名家在露天、蝦皮推薦商品|飛比價格. 於 feebee.com.tw -

#26.關於「廠壺」定義之我見| 茶說壺途-宜興紫砂壺收藏

主要生產的項目為有一定數量的紫砂類商品,其中包含少部份紫砂研究室所開發生產的名家壺、紫砂雜項等。 紫砂一廠除了自行開發生產紫砂商品以供對外銷售之外,也接受訂製, ... 於 www.teapotway.com -

#27.紫砂壶大师_紫砂壶名家排名

名家 推荐 · 钱张荣 · 范建中 · 李碧芳 · 沈建强 · 邵顺生 · 周志君 ... 於 www.taohuren.com -

#28.宜興紫砂壺 - 中文百科知識

製作原料為紫砂泥,原產地在江蘇宜興,又名宜興紫砂壺。紫砂壺在拍賣市場行情看漲,是具有收藏價值的“古董”,名家大師的作品往往一壺難求,正所謂“人間珠寶何足取, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#29.宜興純天然原礦紫砂壺,台中市專賣朱泥壺,小紅泥壺,底槽清,手拉 ...

無毒的壺,一廠早期壺,宜興紫砂壺,雕刻壺,紅泥壺,標準壺,橄欖炭,茶爐,旅行茶具,蓋碗,蓋杯,名家壺, 茶壺造型,黑鐵砂壺,喬木茶,老樹茶,古樹茶,頭春茶,賀開古茶山,陳年普洱 ... 於 www.pu-erhteapot.com -

#30.茶壺宜興紫砂壺名家純全手工大紅袍水平壺

作者:王國望. 容量:約200cc. 包裝:高端禮盒+證書. 壺型:水准. 泥料:原礦大紅袍. H55cc007e3801489a9db0030c1dd4665ba.jpeg. 水平详情9.jpg. 茶壺宜興紫砂壺名家純 ... 於 magnets-stone.xyz -

#31.宜興紫砂壺早期名家飛搜購物搜尋- 第1 頁

【折扣精品】臺灣回流顧景舟石瓢紫砂壺宜興名家大師純手工文革一廠早期老茶壺 · 當代宜興紫砂名家陳國良早期紫砂壺 · 茶具瓷器老紫砂壺老茶壺宜興原礦紫砂名家早期鮑仲梅純 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#32.最全最完整紫砂壶名家排名大全

宜兴 紫砂自明朝开始盛行,至今已经600多年的历史,在如此悠长的历史长河里,出现了许许多多的紫砂名家被大家所记忆。按照历史年轮在划分的话,宜兴紫砂壶 ... 於 www.yirenchupin.com -

#33.紫砂壺名家排行,宜興紫砂壺大師李昌鴻印象 - GetIt01

宜興紫砂 舉世聞名,孕育了一代又一代傑出的陶藝家,誕生了無數令人驚嘆的傳世佳作,中國工藝美術大師李昌鴻就是其中之一。李昌鴻老師是藏壺者非常尊敬的一位... 於 www.getit01.com -

#34.宜兴紫砂壶丨宜兴纯手工丨名家紫砂壶-宜兴市鸿东紫砂有限公司

宜兴 市鸿东紫砂专注紫砂壶30年。可以为客户提供宜兴黄龙山原矿紫砂壶,宜兴本地纯手工紫砂壶,宜兴民间老艺人紫砂壶及宜兴名家紫砂壶。电话:13915268583. 於 www.jymjd.com -

#35.真壺紫砂茗器大地-紫砂壺,名家壺,朱泥壺

古農真壺集團創立已逾三十餘年,專業推廣江蘇宜興紫砂真品壺作、名家創作,乃兩岸唯一自開礦、練泥、生產製作、到銷售給您,皆一手包辦、未經層層剝削的生產創作源頭。 於 www.china-pot.com.tw -

#36.120多位!明清两代宜兴紫砂壶名家名录 - 新闻

本期盘点了120多位明清两代宜兴紫砂名家,一起来看看吧。点击添加图片描述(最多60个字)明朝时期主要壶艺家金沙寺僧、供春、董翰、赵梁、元畅、时 ... 於 new.qq.com -

#37.1956年以後宜興紫砂工廠鐫刻名家名錄- 雪泥鴻爪

鮑仲梅(1944—),陶刻泰斗任淦庭的弟子,與徐秀棠、譚泉海、毛國強等國家級工藝美術大師同門。早年從事紫砂陶刻,80年代以來主要從事紫砂壺嵌絲技術的 ... 於 blog.udn.com -

#38.宜兴紫砂壶名家名单大全 - 麦浪网

宜兴紫砂壶名家 名单大全,宜兴紫砂壶名家?吴约限,林秀德,毛国强等等,我也就知道这些了。 於 www.miinaa.com -

#39.心適:宜興紫砂聚水凝香的茶壺之王 - 財訊

老紫砂壺身價日益走俏,名家所製的漲幅更是驚人。 ... 喜愛喝茶的人都知道,現在能作為茶具的材質非常多,惟獨宜興紫砂所泡的茶,味道最雋永醇厚,這 ... 於 www.wealth.com.tw -

#40.歷代紫砂秘藏特展彰化展出「宜興紫砂壺」大師作品 - ETtoday

歷代紫砂名家作品,作者如明末趙梁、李茂林、陳用卿、時大彬到陳仲美;清初陳鳴遠、邵旭茂、惠孟臣;到清中、末有邵栢原、王南林、陳曼生、馮彩霞、邵大亨、 ... 於 www.ettoday.net -

#41.名家壺- 優惠推薦- 2022年2月| 蝦皮購物台灣

美壺✨之家原礦大紅袍紫砂壺名家手繪玉潤茶壺套裝茶具貨 ... [Chengyuan***] 宜興名家壺♦️宜興紫砂紫泥壺五福臨門造型壺容量:約500cc. $5,500. 新北市鶯歌區. 於 shopee.tw -

#42.宜興紫砂壺名家排名 - 愛茶網

時大彬是宜興紫砂藝術的一代宗匠,宋尚書時彥裔孫,時朋之子,生平活動期在明代萬曆朝至清代康熙朝之間。大彬壺藝在明代就享有盛譽,多見於文人記述。時大 ... 於 www.itea.wiki -

#43.宜興紫砂壺大師最新排名,快來看看您認識的有幾位? - 每日頭條

紫砂 藝術一代宗匠「時大彬」紫砂世家「陳鳴遠」一壺千金,幾不可得之「邵大亨」千金易得,大生壺難求之「范大生」顧景舟、蔣蓉、徐秀棠、呂堯臣、 ... 於 kknews.cc -

#44.宜興紫砂壺- 人氣推薦 - 露天拍賣

【新款特價】宜興紫砂壺手工泡茶壺養生功夫茶具聽泉珍藏天青泥易包漿出水暴爽. zaq1263932. 3,589. 3,589. 運費券; P幣. 評價2. 【新款特價】正宗宜興紫砂壺特價名家純 ... 於 www.ruten.com.tw -

#45.老一厂紫砂壶介绍(完整版)| 多图

老一厂是原江苏省宜兴紫砂工艺厂的简称,建于1955年,由吴云根、裴石民、任淦庭、 ... 老一厂紫砂壶所有泥料采用黄龙山4号井的泥料;造型更是前辈大师、名家定型定款; ... 於 wwtea.com.my -

#46.紫砂壺名家真品-新人首單立減十元-2022年1月 - 淘寶

宜興 石瓢紫砂壺茶具套組純全手工名家正宗正品家用大容量泡茶單壺. 品牌鉅惠. ¥. 1980. ¥5800. 已售31件. 500+評價. 六道小品玉珠壺120CC獨孔出水趙斌全手工制原礦朱 ... 於 world.taobao.com -

#47.朱泥紫砂壺名家的價格推薦- 2022年2月| 比價比個夠BigGo

紫砂壺 悅目清心宜興原礦紫砂壺名家純全手工泡茶壺茶具朱泥仿古大口扁腹. 250ML大容量球孔款! $2,270. 樂天市場喜多多生活館 · 指定銀行最高賺10%刷卡金. 於 biggo.com.tw -

#48.宜兴紫砂壶名家排名|2019年最新 - 快资讯

宜兴紫砂壶名家 排名|2019年最新 · 中国工艺美术大师(也称“国大师”)(紫砂界16人)(排名不分先后). 顾景舟、蒋蓉、徐秀棠、吕尧臣、汪寅仙、徐汉棠、谭泉海、 ... 於 www.360kuai.com -

#49.2015年《宜兴紫砂壶名家名单》大师名单一览表大全 - 搜狐

据易壶网完全统计,截止2015年08月,已经在宜兴人事局注册登记的陶艺艺人有5780 位,从事专业数据如下: 於 www.sohu.com -

#50.尹姓紫砂壶名家,都有那些名家 - 百度知道

和瑞国际艺术便于紫砂壶收藏,历代紫砂壶名家名录大全 历代的紫砂壶制壶名人录明代宜兴紫砂壶大师名单: 【金沙寺僧】 【供春】 【元畅】 【时朋】【董翰】 【赵梁】 於 zhidao.baidu.com -

#51.紫砂之家-紫砂门户网( zisha.com)宜兴紫砂壶名家价格鉴别

紫砂之家(ZISHA.COM)是宜兴紫砂壶艺术研究院、中国紫砂协会的合作机构,是中国首席紫砂行业门户,传承中华紫砂文化。提供最具影响力的紫砂壶名家作品鉴别选购, ... 於 www.zisha.com -

#52.宜興紫砂壺四大名家是誰,紫砂壺名人名單

宜興紫砂壺名家 ,現代只有“七老”。七大老藝人樹立了不朽的豐碑,創造了紫砂藝術的巔峰,他們是任淦庭、吳雲根、裴石民、王寅春、朱可心、顧景舟、蔣蓉 ... 於 www.stdans.com -

#53.《宜興紫砂壺名人錄》明清名家及當代紫砂壺名錄 - 懂茶帝

歷代紫砂壺大師名單– 明代紫砂壺大師名家名單【金沙寺僧】【祭春】【常遠】【師鵬】【韓東】【趙亮】【李茂林】【施大斌】【徐友全】【李重方】【陳忠 ... 於 understandtea.com -

#54.【收藏鉴赏】紫砂界公认的20位大师,你知道几位?

紫砂壶 是中国特有的传统手工制造陶土工艺品, 正所谓“人间珠宝何足取, ... 时大彬,明万历至清顺治年间人,是宜兴紫砂艺术的一代宗匠,宋尚书时彦裔孙,时朋之子。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#55.茶具中的精品:宜興顧氏紫砂壺 - 今天頭條

紫砂壺 顧姓名家有兩位。顧景舟。1915年生於江蘇宜興川埠鄉上袁村,顧景舟可以說是歷代紫砂陶藝名家中,名號最多的一位,他本名景洲,後改名為景舟、名號有 ... 於 twgreatdaily.com -

#56.宜興紫砂-陶塑茗壺特展 - 藝文活動平台

「人間珠玉安足取,豈如陽羨溪頭一丸土」,這是世人對宜興紫砂的讚嘆名句。 ... 為首」,即是對紫砂壺的高度評價,也因此歷代製壺名家與文人雅士常以鐫刻書畫裝飾於壺 ... 於 event.culture.tw -

#57.【宜興紫砂壺/一廠名家壺/早期壺/名家紫砂藝品】特賣中心

專營項目:【宜興紫砂壺/一廠名家壺(附證書)/早期(古)壺/名家朱泥手拉坯壺/名家紫砂藝品/茶具配件/茶壺專業修復】>【FB請私訊】或【手機>加Line(ID)0932120750】 Xinbei ... 於 www.facebook.com -

#58.紫砂壺名家排名,中國紫砂壺大師排名 - 排行榜

陳鳴遠(1622–1735),宜興人,字鳴遠,號鶴峰,又號石霞山人,壺隱,清康熙年間宜興紫砂名藝人,是幾百年來壺藝和精品成就很高的名手,他出生於紫砂世家,所制茶具、雅玩達 ... 於 top10bikeguide.com.tw