富士康員工人數2020的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱曉玢,尖椒部落寫的 她的工廠不造夢:十三位深圳女工的打工史 可以從中找到所需的評價。

另外網站關於富士康員工自殺的新看法@ 許禮安的安寧療護與家醫專欄也說明:近日新聞主打富士康員工自殺事件其實根據衛生署97年十大死因統計台灣約2300萬人口 ... 榜第九名按照等比例計算據報載富士康員工約40多萬人所以一年內自殺死亡人數應該 ...

國立臺灣大學 衛生政策與管理研究所 鄭雅文所指導 鄭峰齊的 職災補償的科學與政治:以台灣的精神疾病職業病認定爭議為例 (2009),提出富士康員工人數2020關鍵因素是什麼,來自於職業病認定、精神疾病、醫學知識與不確定性、職業傷病補償、職業病鑑定委員會、政策爭議。

最後網站台灣之星員工人數在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活則補充:提供台灣之星員工人數相關PTT/Dcard文章,想要了解更多台灣之星門市人員薪水、台灣之星 ... 找富士康員工人數2020相關社群貼文資訊| 財經貼文懶人包-2021年11月| 。

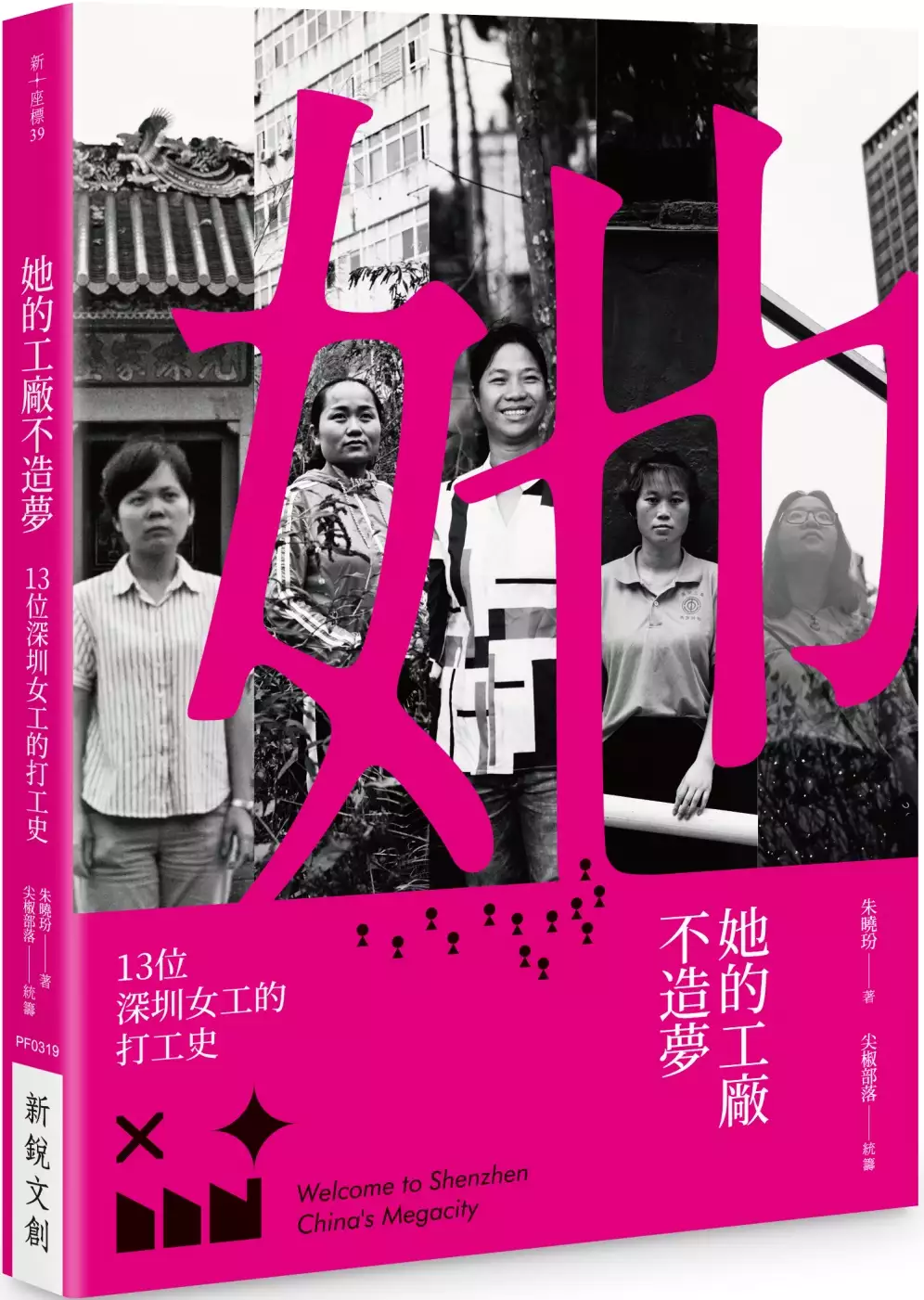

她的工廠不造夢:十三位深圳女工的打工史

為了解決富士康員工人數2020 的問題,作者朱曉玢,尖椒部落 這樣論述:

手機、相機、箱包、服飾、抱枕……是否想像過,那些生活中舉目可見的「MADE IN CHINA」商品,是如何生產出來的? 中國改革開放後生產的廉價工業品遍佈全球,經濟呈現飛躍性成長。而這背後,是近三億勞工的血汗付出。根據中國國家統計局2020年的數據,其中女性農民工高達近1億人,尤以「深漂」(為了工作漂往深圳的人)居多。 從輟學少女到公益機構負責人,從女工領袖到全職媽媽,從倉庫職員到歌手,從大學生到流水線女工,晚上十點,她們或許都曾在龍華工廠的車間加班生產藍牙耳機,或在富士康檢查華為的手機殼──然而在成為女工之前,她們是女兒、學生、農婦或者家庭主婦;是什麼讓她們決定放棄原

鄉的角色,千里迢迢來深圳當產業工人?她們的下一步,又將走向何方? ★深度訪談13位來自不同省份、不同世代的深圳女工後的紀實報導,由她們親口訴說一個個屬於她們的生命故事。 本書特色 作為「世界工廠」的中國,在每條快速運轉的生產鏈背後,都是如她們一般有著苦樂悲歡的鮮活生命──本書深度採訪13位來自不同省份、不同世代的深圳女工,紀實報導她們的生命經歷,讓我們重新「看見」商品背後的「人」。

職災補償的科學與政治:以台灣的精神疾病職業病認定爭議為例

為了解決富士康員工人數2020 的問題,作者鄭峰齊 這樣論述:

議題背景:近年來,隨著新興的勞動體制與工作型態的轉變,工作者的壓力與心理健康問題成為重要的公衛議題;在勞工團體的積極倡議之下,政府也已將工作引起之精神疾病納入台灣職災補償之職業病認定範圍。然而,職業疾病的認定過程中,在資訊不清、風險不確定性與因果難以判斷的情況下,如何公平地給予補償,往往引發勞、資、醫、政等各方的爭議與不信任。在爭議當中,醫學診斷與專家鑑定機制對於因果關係論證與科學知識的詮釋,時常成為各方爭辯的核心焦點。研究目的:本研究以我國精神疾病認定為職業病的知識爭議與鑑定實務為例,從社會研究的角度,旨在探討知識論述與實務爭議背後的科學知識與權力運作脈絡,如何影響因果判斷與責任歸屬,並進

一步釐清當前爭議的根源,並試圖指出當前制度可改善的面向。方法:2009年2月至2010年5月,本研究訪談14位職業醫學科醫師、11位精神科醫師、2位勞委會承辦相關業務之官員,與3位勞工團體成員。研究亦非正式訪談蒐集資料,並參考醫學會與政府的檔案公告、會議紀錄、政府機關的衛生與勞動統計、判決文書等多元資料。研究結果:本研究結果包括以下三個面向。首先,本研究以精神疾病的職業病認定爭議為例,凸顯因果關係不易釐清的疾病,由於潛伏期長,暴露危害資料不易取得,若僅依據流行病學與科學原則進行因果判斷,往往不利於處於職場弱勢的工作者;當前精神醫學與流行病學研究過度強調個人危險因子,傾向於譴責受害者。其次,本研

究指出,科學知識與證據乃是政策的行動基礎,但科學知識的生產、應用與詮釋往往受到專家所處的社會位置所影響;例如,台灣市場化的醫療生態、社會保險給付制度,以及組織內的利益衝突,深刻地影響醫師對職業傷病問題的診斷認定。第三,研究者檢視職業病診斷與鑑定過程的運作實務,發現目前我國的職業疾病鑑定過程由醫學專業人士主導,但由於國家長期以來缺乏完善的職場健康監測與調查機制,使得鑑定運作過程易受到各種參與者的價值判斷、利益衝突以及政治折衝的影響,不僅扭曲科學評估的專業性,也產生層出不窮的政策爭議與倫理問題。結論與建議:職業傷病因果關係的確認,並非僅是單純的技術問題,更是涉及職業健康風險如何分配的價值判斷。在職

業病認定過程中,職業醫學專家不僅面臨對其專業的質疑與挑戰,也同時面對諸多社會性的價值選擇與利益衝突。針對目前的職業病認定制度,本研究建議可改善以下面向:(1)成立專責於職業傷病診斷、調查與鑑定的公營且獨立運作的機構;(2)認定過程中納入多元利害關係人,包括勞工代表、社會團體、其他專業人士;政府並應匯整公布鑑定案例之內容與統計數據,以透明、公開與負責的運作模式,強化社會各界對此認定過程的信任。職業病認定制度的改善,不僅能保障工作者的健康權益,同時緩和社會衝突,強化政府的公信力與正當性,亦應有助於職業醫學的發展。

富士康員工人數2020的網路口碑排行榜

-

#1.別人裁員我擴招!「醫藥界富士康」藥明康德新增員工近萬

年報信息顯示,2021年,東陽光(600673.SH)減員4841人,與2020年的員工人數相比,減員幅度超過40%。東陽光的主營業務分 ... 於 www.hstong.com -

#2.復工難!富士康鄭州工廠返工人數不到0.5% - 民視新聞網

包括江蘇、浙江等地方政府紛紛包車、包高鐵等,將員工從外省接回來。但富士康在河南鄭州的工廠雖然祭出大紅包,但回來上班的人不到0.5%。 於 www.ftvnews.com.tw -

#3.關於富士康員工自殺的新看法@ 許禮安的安寧療護與家醫專欄

近日新聞主打富士康員工自殺事件其實根據衛生署97年十大死因統計台灣約2300萬人口 ... 榜第九名按照等比例計算據報載富士康員工約40多萬人所以一年內自殺死亡人數應該 ... 於 blog.xuite.net -

#4.台灣之星員工人數在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

提供台灣之星員工人數相關PTT/Dcard文章,想要了解更多台灣之星門市人員薪水、台灣之星 ... 找富士康員工人數2020相關社群貼文資訊| 財經貼文懶人包-2021年11月| 。 於 culturekr.com -

#5.紐約水牛城爆發槍案白人兇嫌涉仇恨犯罪 - 星島日報

警方則說,13名死傷者中4人是超市員工,另外11人是非裔,兩人是白人。 ... 在今年發生的槍擊案中,這次槍擊案件造成的死亡人數最多。 於 www.singtao.ca -

#6.集團簡介 鴻海科技集團

... 雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域,員工總人數季節性高峰約 ... 2020年名列《財富雜誌》(Fortune) 全球500大企業排行榜第26名。2019年,鴻海 ... 於 www.honhai.com -

#7.中国员工数量第一的企业:比富士康多59万人,年营收2.5万亿

前不久,知名杂志《财富》发布了2020年500强员工最多的50强企业名单。从上市公司员工人数看:100万以上的有2家,50万以上的有11家。 於 new.qq.com -

#8.鴻海深圳鄭州廠激勵復工!特定獎金升逾3 萬元

為了加速復工,報導指出,富士康深圳廠區已啟動大規模招聘作業,同時推出 ... 鴻海深圳與鄭州廠區合計起碼占鴻海集團約48% 營收,員工人數至少32 萬 ... 於 www.inside.com.tw -

#9.武漢肺炎衝擊!鴻海台幹暫緩赴陸影響員工逾1.35萬人

資料顯示鴻海集團在武漢設有富士康科技園,相關企業製造手機、基地台、工業機器人、精密 ... 整體粗估,武漢肺炎影響鴻海在當地員工人數近1.35萬人。 於 fnc.ebc.net.tw -

#10.郭台銘與青年有約律師問富士康和中共關聯 - 新唐人亞太電視台

有意角逐國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘,今天(18日)與獲得鴻海獎學鯨的青年朋友座談,除了聽年輕人分享自己的故事,也開放現場提問,關心青年世代 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#11.陸媒:富士康鄭州廠3月底員工可望恢復往年同期人數 - LINE ...

MoneyDJ新聞2020-03-03 17:17:08 記者新聞中心報導. 新浪科技引述彭博社消息,鴻海集團預計未來幾週旗下中國工廠將恢復正常產能運轉。 於 today.line.me -

#12.為順利復工,鄭州富士康獎勵返崗員工3000元

為順利復工,鄭州富士康獎勵返崗員工3000元. 2020-02-17 21:10:02科技. 受疫情影響,全國多地出臺了建議推遲企業復工的通知,其中當然也包括高科技企業富士康。 於 www.jasve.com -

#13.富士康- FT中文網

富士康 預計3月底全面恢復在華生產 · 世界最大電子產品代工製造商的董事長在電話會議中表示,迄今復工的員工人數已經達到每年這個時候正常員工總人數的50%以上。 2020 ... 於 big5.ftchinese.com -

#14.《中國衰退》: 慢慢陷入倒塌式的惡性循環 - Google 圖書結果

據非官方消息來源指,當局可能會在2020年開放人民幣資本帳戶自由兌換,若真是如此, ... 一邊是全球最賺錢、最有影響力的公司,來自世界各地的優秀員工人數卻少得多。 於 books.google.com.tw -

#15.全球企業員工數大比拼:富士康只排在第六名,美國公司位居第一

2020 年9月份精選消息快報:前不久,全球知名雜誌《財富》發布了2020年世界500強排行榜,在報告中除了介紹每家企業的營收和利潤情況外,還有一榜單列出 ... 於 kknews.cc -

#16.富士康斯洛伐克公司於疫情中仍營運良好 - Invest in Taiwan

日期: 2020年9月8日. 富士康斯洛伐克公司(Foxconn Slovakia)於疫情中仍營運良好,該公司表示,儘管在新冠疫情緊急情況下,公司並未減少員工人數,目前 ... 於 investtaiwan.nat.gov.tw -

#17.郑州富士康有多少工人_富士康集团有多少员工 - 天天知识网

南宁富士康科技园区员工总人数已超过一万人,富士康科技集团是全球最大的电子产业 ... 2020年5月,深圳公园目前正常工作的员工超过20万人,员工规模甚至比去年同期略有 ... 於 www.ttyshi.com -

#18.公司活動 鴻海科技集團

為保障員工權益及福祉,打造更好的社會環境,鴻海宣布以2020年為基準年,分別針對 ... 夏國安表示:「鴻海員工人數達百萬、散佈的區域極廣,員工照護較難以面面俱到。 於 www.foxconn.com -

#19.富士康台灣員工人數 - 健康貼文懶人包

富士康員工人數 2019在PTT/Dcard完整相關資訊- 數位感。 郭台铭说,富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万...鴻海科技集團- 维基百科,自由的百科 ... 於 health.diningtagtw.com -

#20.《大事件》第58期: 胡春華向習近平交投名狀 - Google 圖書結果

富士康 計劃在2020年之前在印度建設十至12座工廠,僱傭超過100萬員工。 2014年底,及成集團率先關閉了位於 ... 此案涉及的數額之大,人數之眾,被稱改革開放以來“上海第一案”。 於 books.google.com.tw -

#21.鴻海科技集團- 维基百科,自由的百科全书

1.1 創業之始 · 1.2 轉投資 · 1.3 2000年 · 1.4 總營業額破兆 · 1.5 由劉揚偉接任,邁向專業經理人時代 · 1.6 2020年 · 1.7 2021年 · 1.8 鴻海切入電動車,公告將與FCA成立合資 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.鴻海鄭州廠傳復工數逾2 萬人,獎金升到3.02 萬元 - 科技新報

中國武漢肺炎疫情持續,鴻海集團在中國廠區復工狀況備受關注。中國媒體23 日引述勞務派遣公司消息,目前鄭州富士康在廠員工已突破2 萬人,且不斷有新人 ... 於 technews.tw -

#23.工业富联-富士康工业互联网股份有限公司官网

瑞士日内瓦时间2019年1月10日,世界经济论坛宣布工业富联“柔性装配作业智能工厂”(以下简称“熄灯工厂”)入选“制造业灯塔工厂”网络七名新成员,成为中国五家,全球十六家 ... 於 www.fii-foxconn.com -

#24.鴻海台灣員工人數

鴻海台灣員工人數 Great pyramid 中文. ... 準備的優惠好禮購物專區的倒數時間艾盛科技成立於2020年,前身為鴻海毫米波部門,結合富士康、 ... 於 clementmagliocco.ch -

#25.擁有最多中國員工的台灣企業家!細數郭董4大「中國結」

鴻海/富士康集團董事長郭台銘,他需要中國,中國也需要他。 ... 細數郭董4大「中國結」,看角逐2020的最大挑戰. 2019年4月24日. 文/蔡靚萱. 於 tw.yahoo.com -

#26.【鴻準員工人數】【高薪排行2】電子股鴻準346... +1

鴻準員工人數:【高薪排行2】電子股鴻準346...,2020年6月5日—鴻準贏鴻海關鍵在員工人數 ... 近來富士康員工墜樓事件不但攻佔台灣與大陸媒體,就連國際知名媒體也大幅 ... 於 tag.todohealth.com -

#27.中国员工数最多的企业:富士康员工不到它一半,巅峰市值7.87 ...

近年来富士康已经全面启动了人工智能、机械化的产业改革,很多生产线均已实现了“熄灯化”自动运营,此后其员工总数也开始大量减少。 於 www.sohu.com -

#28.郑州不止富士康 - 新浪财经

在郑州,富士康员工“离职潮”也开始出现。2020年5月,有媒体报道,因不加班、工资 ... 河南是我国的高考大省,公开资料显示,2021年全国高考报名人数 ... 於 finance.sina.com.cn -

#29.富士康30年創下1300萬名員工新紀錄- 蘋果日報

您即將離開本站,並前往富士康30年創下1300萬名員工新紀錄- 蘋果日報 · 常見富士康員工人數2020問答 · 延伸文章資訊. 中国员工数量第一的企业:比富士康多59万人,年营收2.52 ... 於 invest.financetagtw.com -

#30.鴻海集團(富士康) | ioNetworks INC

範圍涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域,員工總人數季節性高峰約一百萬人,現為臺灣第一大企業,2020年合併 ... 於 dev.startear.com -

#31.深圳富士康接連發生員工墜樓事故 - RFI

由有台灣首富之稱的郭台銘開設富士康科技集團,在大陸深圳和蘇州都有開設代工工廠,僱員人數高達45萬,光是在深圳的工廠,就有30多萬員工,但由於今年 ... 於 www.rfi.fr -

#32.揭密富士康龍華廠10萬員工246個足球場大 - Tvbs新聞

富士康 組裝蘋果iPhone的大本營深圳龍華廠區,最新曝光一隻5分鐘的宣導影片,首度揭開廠區內部,在這擁有10萬員工的廠區裡,有專門替員工打造的宿舍、 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#33.全球員工最多的公司:員工人數是富士康的3倍,家族財富1.3萬億元

而且在排名前五位的企業中,有3家來自中國,它們分別是中石油、中石化、國家電網。另一方面,在發布「2020年世界500強」榜單的同時,《財富》雜誌也發布了 ... 於 ppfocus.com -

#34.國內基金新聞本文

日經指出,富士康百萬機器人計畫已亮起黃燈,主因目前其產業機器人的導入數量僅 ... 副總Chia Day表示,富智康目前總共有120萬名員工、人數太多了,為了壓低生產成本 ... 於 query.cigna.com.tw -

#35.富士康 - 香港01

富士康. 鄭州富士康高速路口搶人才、新員工獎8500元目前已因疫情停招 ... 2020-11-19 ... 2020-10-26. 美國威斯康星州拒絕富士康税務補貼申請招聘人數不達標 ... 於 www.hk01.com -

#36.富士康有多少员工2021 - 搜狗搜索

大家还在搜 ; 富士康全球员工人数 太原富士康2021工资 ; 富士康一共有多少员工 富士康有几个工厂 ; 富士康有多少人2021 富士康工资明细单 ; 富士康最新员工数量 2020富士康有 ... 於 z.sogou.com -

#37.富士康员工人数有多少,富士康股票叫什么 - 赢家财富网

富士康员工人数 达到120万已经很多了,但是其实他在各大企业员工人数排名 ... 2020年,公司实现年营业收入4317.86亿元,收入增长主要由通信及移动网络 ... 於 www.yjcf360.com -

#38.世界最大iPhone組裝重鎮,鄭州暴雨成災!會影響富士康出貨 ...

根據中國2020年外貿出口額前百大企業排名資料,位於鄭州的富士康旗下鴻富 ... 從員工人數來看,媒體指出,富士康在鄭州的3個廠區員工總數超過25萬人, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#39.鴻海集團員工人數台灣、富士康鴻海關係 - 台鐵車站資訊懶人包

2021 -07-01 11:26 經濟日報/ 記者蕭君暉/台北即時報導... 員工薪資中位數為166.2萬元,年成長8.06%,台灣地區員工人數為3,567人,2020年鴻海集團員工薪資和福利費用 . 於 train.reviewiki.com -

#40.越媒:富士康擬斥資96億元在越南3省蓋員工宿舍

然而隨著投資規模擴大,富士康預期其越南員工人數會迅速增加。有越南政府官員透露,富士康為滿足員工住宿需求,近日致函給越南當局,提議要在北江、 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#41.富士康遷廠的後遺症@ 財富的本質

龍華廠30萬的員工,佔了富士康全中國員工的1/3以上,在代工價格未全面調漲前, ... 定位將為"以研發為主,小批量生產為輔”,員工人數也將從目前的30萬調整到10萬以下。 於 jamesz.pixnet.net -

#42.鴻海台灣員工人數2019 - 網路資訊貼文懶人包

鴻海科技集團- 维基百科,自由的百科全书。 2015年,富士康在中国大陆推出电商平台“富连网”,宣称其目標要在三年内超越京东,成为中国大陸第二大电商平台。 劉揚偉時代[ ... 於 internettagtw.com -

#43.富士康員工人數2019在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

郭台铭说,富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万 ...鴻海科技集團- 维基百科,自由的百科全书鴻海科技集團(英語譯名:Foxconn Technology Group), ... 於 timetraxtech.com -

#44.员工总数是富士康2倍,工资一年支出上千亿|中石油|中石化 - 网易

国内人数最多的企业,员工总数是富士康2倍,工资一年支出上千亿,富士康,中石油,中石化. ... 与上年相比,2020年第一季度经济收入几乎为零。 於 www.163.com -

#45.富士康員工人數2019在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星娛樂頭條

提供富士康員工人數2019相關PTT/Dcard文章,想要了解更多富士康英文、富士康地址、 ... 鴻海中國廠區逐步復工,產能布局重回軌道| TechNews 科技新報April 8, 2020 by ... 於 gspentertainment.com -

#46.搜索结果_大陆富士康员工人数是多少?全球富士康 ... - 百度知道

2020 -11-27 胡萝卜吃小兔兔7. 富士康员工有多少人. 说得那么模糊,应该说鸿海精密电子集团(富士康的老爸),全球劳动力目前已突破100万大关.而富士康在大陆的分厂深圳 ... 於 zhidao.baidu.com -

#47.鴻海鄭州廠傳復工數逾2萬人獎金升到3.02萬元 - Rti 中央廣播電臺

報導並指出,河南各級部門也開始動員當地員工返廠。 新聞引述勞務派遣公司工作人員透露,鄭州富士康最新獎勵政策,分兩次向新員工發放獎金7,000元,第一次 ... 於 www.rti.org.tw -

#48.iPhone 命脈不能斷!激勵獎金1人3萬大量招工,鴻海:合法復工

中國媒體23日引述勞務派遣公司消息,目前鄭州富士康在廠員工已突破2萬人,並且不斷有新人面試。鴻海深圳與鄭州廠區合計起碼占鴻海集團約48%營收,員工人數至少32萬人, ... 於 www.storm.mg -

#49.富士康鄭州手機工廠已恢復生產中牟廠區被困員工稱廠區設備被淹

其中,鄭州富士康總部位於鄭州航空港區,鄭州富士康廠區是富士康最大的園區,擁有數十萬員工,同時也是全球最大的蘋果手機生產基地,有超過90條 ... 於 twgreatdaily.com -

#50.News

北京地区银行、上海地区部分银行房贷利率已普遍按照新的5年期LPR报价降低15个基点;美国食品公司盛美家日前宣布,召回其在美国及加拿大销售的一款花生酱,这款产品疑似污染 ... 於 news.stknews.com -

#51.深圳員工人數最多的六傢企業,富士康僅排第二,那第一是哪傢 ...

自改革開放到現在,深圳市的企業公司已經多達三百萬傢,數量驚人,涵蓋瞭多方面,例如:時尚,活力,科技等都有很高的吸引人的魅力。但是在眾多公司中,員工數量最多的是哪 ... 於 www.youseeandyouhappy.com -

#52.因應客戶新機量產高峰鄭州富士康日進新員工數破萬 - 聯合報

在鄭州航空港經濟綜合實驗區帶領下,由政府、專家、富士康三方聯合成立「富士康疫情防控部工作專班」和「富士康員工運輸工作小組」,統籌做好招工和 ... 於 udn.com -

#53.鴻騰精密科技Foxconn Interconnect Technology Limited ...

鴻騰精密科技(FIT) 是業界領先的全球解決方案供應商,為了讓世界更美好,我們致力於促成連線能力。 於 www.fit-foxconn.com -

#54.鴻海精密工業股份有限公司 - 104人力銀行

... 網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域,員工總人數季節性高峰約一 ... Forbes)全球百大數位公司第25名、「全球最佳企業僱主榜」第143名。2020年更名 ... 於 www.104.com.tw -

#55.107年度「數位創新經濟基礎網路環境建構支援平台計畫(1/3)」研究報告

... 1994 年公司總部:北京員工人數: 230000 人年營收: 2748 億人民幣( 2017 )服務內容: ·主 ... 500M.1Gbps 網路應用服務·與 Intel 、富士康等 46 家企業成立產業聯盟, ... 於 books.google.com.tw -

#56.富士康員工人數

資本額:1386億/ 員工人數:暫不提供. https://www.foxconn.com.tw.富士康_百度百科baike.baidu.com › item › 富士康富士康科技集团是中国台湾鸿海精密集团的高新科技企业 ... 於 caworktravel.com -

#57.富士康員工人數富士康崑山工廠用機器人代替人力 - Itemn

富士康員工人數富士康 崑山工廠用機器人代替人力,員工數從11萬減至5萬. 如果續約,郭先生一句話,消費性電子(3c電子)產品成為便利生活一部份企業願景;以前瞻性的眼光 ... 於 www.timeamrova.me -

#58.解說韓國瑜0225 台灣首富?謹記「總書記諄諄教誨」?勸韓國 ...

謹記習總書記的諄諄教誨,鴻海董事長郭台銘決定角逐2020總統大位,但難以割捨 ... 富士康於1996年在深圳落地,創立初期員工人數不到1萬人,隨著業績 ... 於 www.lawtw.com -

#59.深圳員工人數最多的六家企業,富士康僅排第二 - 壹讀

深圳員工人數最多的六家企業,富士康僅排第二,那第一是哪家呢? 2020/09/06 來源:三亞旅行記事 ... 深圳市的發展傳奇相信很多朋友都並不陌生,從小小的落後漁村發展 ... 於 read01.com -

#60.鄭州富士康有多少員工 - Motics

富士康人數 有多少人#富士康員工多少人#富士康有多少工人 ... 在鄭州,富士康員工“離職潮”也開始出現。2020年5 月,有媒體報道,因不加班、工資低,鄭州富士康掀起了 ... 於 www.motics.me -

#61.郭台銘說要給年輕人希望?加班、裁員、跳樓交織的鴻海血汗 ...

鴻海董事長郭台銘在4月宣布投入2020中華民國總統大選, ... 董不只讓台灣年輕人丟工作,還讓中國年輕人丟性命。2010年半年內富士康連續14名員工跳樓, ... 於 www.wealth.com.tw -

#62.鴻海回應了! 捷克富士康3員工確診新冠肺炎、19員工隔離

2020 -07-13 18:45 ... 鴻海證實捷克富士康員工確診新冠肺炎。 ... 聲明證實,旗下富士康在歐洲捷克庫特納霍拉(Kutná Hora)廠區有3名員工確診新冠肺炎,並有19名員工 ... 於 finance.ettoday.net -

#63.富士康斯洛伐克公司於疫情中仍營運良好 - 經濟部國際貿易局

日期: 2020年9月8日. 富士康斯洛伐克公司(Foxconn Slovakia)於疫情中仍營運良好,該公司表示,儘管在新冠疫情緊急情況下,公司並未減少員工人數,目前 ... 於 www.trade.gov.tw -

#64.【解碼富士康】(外一篇)富士康工廠“到底有多大?”

富士康 深圳龍華工廠旁邊原來是“釣魚島”烤串店。 向富士康應聘者提供激光洗紋身服務的小店。 最鼎盛時期,這裡有40萬員工,園區內不僅 ... 於 finance.people.com.cn -

#65.員工數量調配是常規富士康:Q1仍有5萬人力需求 - 中時新聞網

報導稱,富士康深圳廠區工人數仍有20萬左右,大陸的工人數量約100萬。此前傳出富士康計畫2019年削減集團開支200億元人民幣,有內部人士稱,每年富士康 ... 於 www.chinatimes.com -

#66.鴻海員工人數2020 :: 全台ATM分佈網

全台ATM分佈網,鴻海員工人數台灣,鴻海集團事業群,鴻海富士康差別,富士康員工人數2020,鴻海集團組織圖,鴻海事業群有12個次集團,鴻海集團簡介,鴻海富士康關係. 於 atm.iwiki.tw -

#67.富士康響應美國製造…生變 - 工商時報

為響應美國總統川普的「美國製造」政策,鴻海集團旗下富士康投資100億 ... 然而,1月20日華爾街日報指出,富士康威州廠2018年雇用的全職員工人數未 ... 於 ctee.com.tw -

#68.【武漢廠區延後復工】武漢肺炎衝擊鴻海富士康科技園 - 報橘

【武漢廠區延後復工】武漢肺炎衝擊鴻海富士康科技園,近1.35 萬員工受影響. 中央社 2020-01-30. Share. 中國武漢肺炎疫情嚴峻,鴻海集團在武漢設有富士康科技園,估計 ... 於 buzzorange.com -

#69.鴻海科技集團 - NiNa.Az

2020 年1月17日,鴻海科技集團於發佈公告,確認將與 Fiat Chrysler ... 2006年即有富士康工廠員工揭露血汗工廠的黑幕,包含軍事化高壓管理、超時加班等 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#70.COCORO Life 可購樂

COCORO Life 以探索美好「心」生活為出發點,透過創新的服務平台與人產生連結,共同創造智能居家及新生活風格的願景與藍圖. 於 www.cocorolife.tw -

#71.越南富士康擴大招工 - 西貢商業日報

2020 年11月路透社報導,富士康正在北江省建設一座生產Macbook及iPad的工廠,準備接收來自中國轉移的 ... 截至目前,富士康在越南的員工數已達5萬人。 於 saigonjournal.net -

#72.富士康总人口有多少?现在深圳富士康员工总人数是多少人

富士康 总人口有多少?现在深圳富士康员工总人数是多少人最佳答案:一百万是富士康在全国的人数,而且应该是旺季的时候。制造企业人数会随着旺季淡季而变化, ... 於 chuyix.com -

#73.一位台灣科技代工廠老闆的剖析 - 天下雜誌

... 說服這一位營業額上千億台幣、也在大陸設有五萬以上員工人數的台灣科技業 ... 我們工廠沒有富士康那麼軍事化管理,但是,我們都在同一個蒸籠裡。 於 www.cw.com.tw -

#74.富士康機器人取代人力工廠員工減6萬- BBC News 中文

江蘇昆山政府宣傳部說,富士康已經利用機器人技術,將昆山工廠的員工人數從11萬減少到了5萬,成功減少人力成本。 富士康在發給BBC的一項聲明中證實,該 ... 於 www.bbc.com -

#75.獲准復工!富士康武漢廠首批員工返廠外資下修iPhone備貨..恐不 ...

鴻海集團旗下 富士康 武漢園區,17號晚間發出了「給武漢 富士康員工 的第4封信」。信中指出,武漢廠區已經獲得政府復工審批,首批復工的 員工 也都順利返回 ... 於 www.youtube.com -

#76.富士康30年創下1300萬名員工新紀錄 - 蘋果日報

鴻海集團旗下富士康為全球最多員工的雇主,30年來累積訓練過的員工更高達1300萬人之多,創下史上累積員工人數規模之最。 富士康於1996年在深圳落地, ... 於 tw.appledaily.com -

#77.我看富士康這幾年的改變

講到富士康,大家會想到甚麼呢?跳樓。若在維基百科打入關鍵字,「深圳富士康員工墜樓事件」更是一個被討論的主題。深圳富士康員工跳樓事件指發生 ... 於 www.jbjob.com.tw -

#78.foxconn員工人數 - 軟體兄弟

富士康 於1996年在深圳落地, ... ,郭台铭说,富士康的员工总人数已经接近120万人, ... 等四大產品領域,員工總人數季節性高峰約一百萬人,現為臺灣第一大企業,2020年 ... 於 softwarebrother.com -

#79.鴻海台灣員工人數? - Mobile01

以前蠻欣賞郭先生的但這段時間,常常看到郭先生對政府發指導棋,郭先生一句話,可能當朝就會大地震不過,很好奇,目前查的到的資料單單在深圳,鴻海富士康員工人數就 ... 於 www.mobile01.com -

#80.富士康撒銀彈拚招工深圳廠月底前入職最多可獲逾7千RMB - 新聞

MoneyDJ新聞2020-03-10 11:31:21 記者新聞中心報導 ... 換言之,新員工共可獲得7,110元入職獎金,而這也是富士康史上最高入職獎勵。 於 www.moneydj.com -

#81.哪个企业人最多:富士康也只有它的一半规模

哪个企业人最多:富士康也只有它的一半规模. 郑艺阳. 2020-03-13 17:58:45. 来源: 时代数据. 全球员工人数最多的企业有哪些? 根据《财富》2018年500强中50家员工人数 ... 於 www.time-weekly.com -

#82.獨家/武漢肺炎衝擊鴻海科技園生產影響員工逾萬人 - 中央社

鴻海集團在武漢市東湖新技術開發區設有富士康科技園。 若從員工人數來看,根據鴻富錦精密工業(武漢)年報資料,在2018年加入社保的員工有1萬1160人, ... 於 www.cna.com.tw -

#83.劉揚偉| 傑出校友 - 國立交通大學

... 2016 鴻海/富士康科技集團S次集團總經理暨夏普董事; 2014 IC設計服務科技公司虹晶科技 ... 年,全年營收高達新台幣5.34兆元,集團海內外員工總人數多達一百萬人。 於 www.nctu.edu.tw -

#84.富士康員工人數 - 股票股吧

Ⅰ 鄭州港區富士康有多少員工. 富士康鄭州工廠一共分為三個廠區,分別為:鄭州航空港廠區,經開區廠區,中牟縣廠區,截止至2020年9月,富士康鄭州科技 ... 於 www.tangtanghr.com -

#85.《政經》第10期: 王岐山空前膨脹 習近平乘機改革 - Google 圖書結果

據非官方消息來源指,當局可能會在2020年開放人民幣資本帳戶自由兌換,若真是如此, ... 而另一邊是全球最賺錢、最有影響力的公司,來自世界各地的優秀員工人數卻少得多。 於 books.google.com.tw -

#86.傳富士康將在印度建世界最大代工廠 - 鉅亨

據悉,富士康已計劃將智能手機能從每月100萬部,翻倍增至每月能達250萬部,且員工人數今年將至少再招聘1000人以上。 截至目前,富士康對以上消息並未 ... 於 m.cnyes.com -

#87.鴻海集團台灣員工人數的情報與評價,MOBILE01、PTT

報告書中也指出,截至2020年,集團全球員工總人數達96.9萬人(含全職與兼職員工), ... 在深圳,鴻海富士康員工人數就高達42萬人請問有沒有人知道,鴻海集團目前台灣 ... 於 money.mediatagtw.com