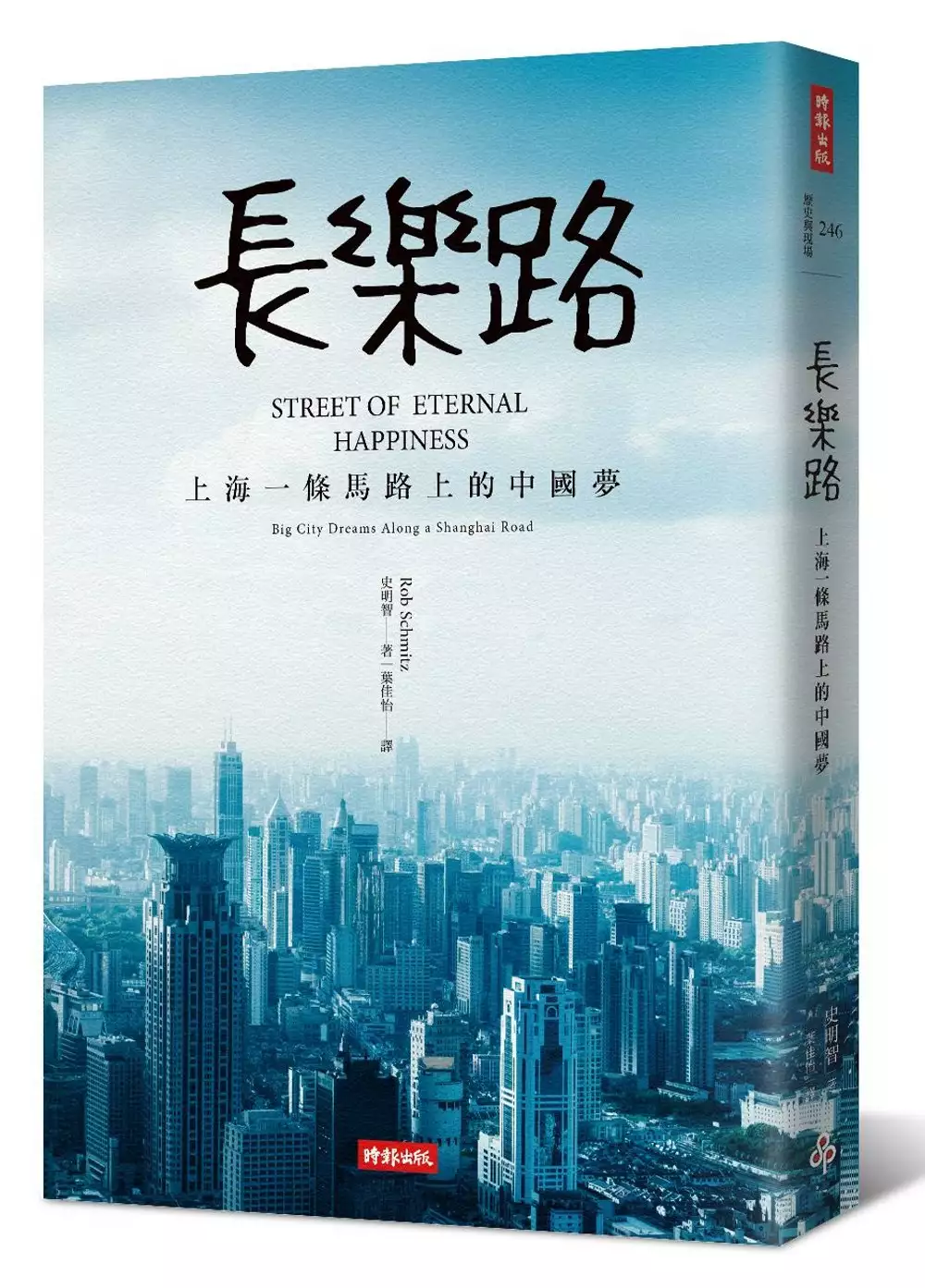

富士康血汗工廠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RobSchmitz寫的 長樂路:上海一條馬路上的中國夢(改版) 和史明智的 長樂路:上海一條馬路上的中國夢都 可以從中找到所需的評價。

另外網站血汗工廠也說明:富士康 (Foxconn)發生連續跳樓事件,引起各界關注。在與此事件有關的討論當中,「血汗工廠」一詞,經常出現,而公司本身也表示自己不是血汗工廠。

這兩本書分別來自時報出版 和時報所出版 。

東吳大學 法律學系 王煦棋所指導 羅曉薇的 外資企業對於中國大陸勞工權益保護之研究 (2016),提出富士康血汗工廠關鍵因素是什麼,來自於勞動合同法、勞動法、外商投資企業、勞動制度、職工、工會、住房公積金、沃爾瑪、富士康、寶成裕元。

而第二篇論文國立臺北大學 社會學系 沈幼蓀、林宗弘所指導 曾瑋琳的 治理世界工廠-以富士康為例 (2012),提出因為有 勞動體制、全球商品鏈、中國工人、台商、富士康、公司治理的重點而找出了 富士康血汗工廠的解答。

最後網站富士康的發家史:14次員工跳樓的血汗工廠,負債千億但成功上市則補充:富士康 是世界上最大的代工企業之一,他們現在一共擁有26.9萬人員工,每年營業收益達到了3545億元,利潤高達158.7億元。但他們卻發生過14次員工跳樓,目前工廠...

長樂路:上海一條馬路上的中國夢(改版)

為了解決富士康血汗工廠 的問題,作者RobSchmitz 這樣論述:

橫跨三個世代,在上海一條馬路上共築中國夢 每個真實人生故事,都是中國百姓的希望與哀愁 《紐約時報》《經濟學人》《衛報》專文推薦 落的個人夢想,或是宏大的中國夢……這是一個獨一無二的時代,我希望能捕捉這個時代的細微感受。──史明智(Rob Schmitz) 今日的上海是國際大都市,也處於巨大變革,每日有無數懷抱上海夢的人子,不斷湧入這個以資本、想法與機會交織而成的洪流。美國知名記者史明智就是其中一位。 1996年,他以和平隊(Peace Corps)志願者身分首次抵達四川,2010年遷居上海後六年,決定以自己生活環境為主題書寫中國。他居住在上海前法租界的長樂路,不但融

入當地生活,更與居民發展深厚情誼。本書描繪這些尋常小人物,如何從上海的天際線看到未來天光,又如何創造命運的新機會。 書中的陳凱,八○後,從一個小城的國家企業「逃」到外省,靠銷售義大利手風琴賺到第一桶金,之後與友人合開一家小店;他是中國未來的象徵,是有文化的憤青,他的夢想失落於大城市與鄉村之間。另位書中人物傅大嬸,五○後,是資本主義擁護者,不斷找尋快速致富的方法;她是失落的一代,一生過著挫折又貧窮,對中國的不平等表現出憤世嫉俗。令作者驚訝的是一盒塵封數十年的神祕信件,裡頭滿是無止盡的權勢與貪婪,不但改變荒蕪社區人民的命運,揭開的不僅是一個家庭的過去,更是中國黑暗的歷史。 這本關於21

世紀中國尋常百姓的人生故事,以各具特色的人物描繪每個世代,讀者透過本書能了解這些人追尋夢想的盼望與哀愁。由旅居中國二十餘年的美國記者,以上海長樂路的真實故事與生活其中的尋常人家為主角,勾勒出當今中國社會的真實面貌,交織成精彩生動的眾生相。 獲獎紀錄 亞馬遜網路書店5顆星讚譽 《電訊報》年度最佳選書 名人推薦 獨立記者 白曉紅 導讀 《意外的國父》作者 汪浩 跨界評論家 范疇 ──推薦 「本書令人感嘆又欣喜……透過作者生活在長樂路的見聞,讓讀者更了解中國一般百姓。」──《紐約時報》 「上海一條馬路上的眾多故事,勾勒出當今中國的面貌。」──《經濟學人》

「作者筆下的真實故事,反映出中國政府的政策如何阻礙人民追尋夢想。」──《衛報》 「作者於故事中穿插史實,引領讀者深入了解中國文化正在經歷的複雜轉變。」──《出版人週刊》 「作者揭露了中國活躍經濟下,政府的的貪腐與無能的面目,毀了無數百姓的生活……但上海的生活卻有溫柔的一面。」──《書單》 「讀這本書,就像闊別二十年後回到外婆家,遇見許多老鄰居,生活還是這麼艱辛,你會相信嗎?可這些是真實的故事。」──汪浩,《意外的國父》作者 「《長樂路》記錄的不只是一條馬路上的故事,而是當今中國社會的故事。它是對統治者塑造的「中國夢」做出的一份深切的質疑和批判。」──白曉紅,獨立記

者 「只要讀過本書,你就不可能以之前角度看待中國崛起或中國模式。多年後,人們會再次透過本書理解這個時代的中國。」──法羅斯(James Fallows),資深媒體人 「《長樂路》是一本以上海為主題的報導作品,這條道路反映出今日中國的各種複雜矛盾,及令人驚訝的趣味視野。」──何偉(Peter Hessler),《尋路中國》作者 「史明智為我們做了珍貴的紀錄,他耐心描繪了這個缺乏耐心的國家,以及人民生活中各種真切的悲喜、貪婪與溫柔。」──歐逸文(Evan Osnos),《野心時代》作者 「在這本貼身記錄的書中,我們看到一條約三公里的街道體現了現代中國人,抱持的夢想及忐忑不安

。」──張彤禾(Leslie T. Chang),《工廠女孩》作者 「偉大的城市都會有一本書捕捉它的起落,而《長樂路》屬於上海。」──梅英東(Michael Meyer),《在滿州》作者 「這是記錄中國歷史的萬花筒,從饑荒、文化大革命到一胎化政策。最重要的是,這些故事記錄活在中國夢裡的苦難與希望,以穿透人心的見解與迷人的流暢書寫。」──方鳳美(Mei Fong),《獨生子女》作者

富士康血汗工廠進入發燒排行的影片

本集主題:「長樂路:上海一條馬路上的大城市夢」新書介紹

專訪:林進韋企劃

▲橫跨三個世代,在上海一條馬路上共築大城市夢

▲每個真實人生故事,都是當今中國百姓的希望與哀愁

▲旅居中國二十年的美國記者,勾勒出當今中國面貌

「人們總是心懷大夢,無論處於中國哪個角落的個人夢想,或是宏大的中國夢……這是一個獨一無二的時代,我希望能捕捉這個時代的細微感受。」──史密茲(Rob Schmitz)

今日的上海是國際大都市,也處於巨大變革,每日有無數懷抱上海夢的人子,不斷湧入這個以資本、想法與機會交織而成的洪流中。美國知名記者史密茲就是其中一位。

1996年,他以和平隊(Peace Corps)志願者身分首次抵達中國四川,2010年遷居上海後六年,決定以自己生活環境為主題書寫中國。他居住在上海前法租界的長樂路,不但融入當地生活,更與居民發展深厚情誼。本書描繪這些尋常小人物,如何從上海的天際線看到未來天光,又如何創造命運的新機會。

書中的陳凱,八○後,從一個小城的國家企業「逃」到外省,靠銷售義大利手風琴賺到第一桶金,後來和友人合開一家小店;他是中國未來的象徵,有文化但憤怒的年輕人,他的夢想失落於大城市與鄉村之間。另位書中人物傅大嬸,五○後,是資本主義擁護者,不斷找尋快速致富的方法;她是失落的一代,一生過著挫折又貧窮,對現在中國的不平等,表現出憤世疾俗。令作者驚訝的是一盒塵封數十年的神祕信件,裡頭滿是無止盡的權勢與貪婪,不但改變荒蕪社區人民的命運,揭開的不僅是一個家庭的過去,更是中國黑暗的歷史。

這本關於21世紀中國尋常百姓的人生故事,以各具特色的人物描繪每個世代,讀者透過本書能了解這些人追尋夢想的盼望與哀愁。由旅居中國二十年的美國記者,以上海長樂路的真實故事與生活其中的尋常人家為主角,勾勒出當今中國社會的真實面貌,交織成精彩生動的眾生相。

作者簡介:羅伯‧史密茲(Rob Schmitz)

哥倫比亞大學新聞學碩士,國家廣播電台(NPR)、廣播媒體Marketplace駐上海記者。1996年,以和平隊(Peace Corps)志願者身分首次到中國。他是第二位獲得蘋果與富士康同意,進入工廠採訪的記者。2012年,因撰文批判美國男演員戴西(Mike Daisey)在電視上捏造富士康血汗工廠,而獲得「調查記者與編輯獎」(IRE Awards )。他曾獲頒穆羅獎(Edward R. Murrow Award),教育作者協會(EWA)獎章。此書是他的第一本著作。

外資企業對於中國大陸勞工權益保護之研究

為了解決富士康血汗工廠 的問題,作者羅曉薇 這樣論述:

1978年改革開放後,中國大陸由歷時多年的中央計畫經濟體制轉為社會主義市場經濟體制的過程中,除原有的國有企業之外,外商投資企業與私營企業、鄉鎮企業等組織的興起,使中國大陸原有的經濟結構發生了重大變化,構成了最具增長潛力的經濟成分,成為助長中國經濟高速發展的推動器,同時,亦使得原有的社會關係變得複雜,改革開放前的行政分配制之勞動關係亦產生新的變化,因此雇傭勞動制度下的勞資關係成為改革開放後社會主義的一個新問題。隨著外商投資企業進入的領域與投資規模不斷的擴大,外資企業對於推動中國大陸的經濟發展與工業科技進步起了積極的作用。由於中國大陸的勞動力成本相對低廉,外商投資企業在中國大陸工業增加值比重中占

了四分之一,所引起相關的資金、人力的流幅,對中國大陸造成巨動的影響。從世界工廠轉型為世界市場的過程中,外資所須聘用從事生產、銷售、研發等工種,也遠較過去複雜,增加了外商投資企業在中國大陸勞動人事管理的難度。工會問題、血汗工廠、五險一金等勞工合法權益的爭議問題,也是社會大眾所注目的焦點,因此本文舉三個案例,美商沃爾瑪、台資富士康與台資寶成集團裕元鞋廠之案例,作為探討的對象。在工業發達國家,大多是以立法形式確定了一系列關於企業勞資關係與勞動保護的規定或管理辦法,並且按照慣例,這些規定或辦法同時也適用於國內的外商投資企業。隨著中國大陸社會經濟狀況的發展變化,為了適應發展趨勢,中國大陸政府不斷調整其勞

動政策與新法規頒布,成為了一個龐大的勞動體系,故外商投資企業對於中國大陸勞工的權益保護及相關法律的演變,如由三個外資類型分別適用各該法律,轉變為三個外資一體適用外商投資企業相關法律,再形成內外資合併適用一般法律的過程,為本文所欲釐清、梳理的方向。

長樂路:上海一條馬路上的中國夢

為了解決富士康血汗工廠 的問題,作者史明智 這樣論述:

橫跨三個世代,在上海一條馬路上共築中國夢 每個真實人生故事,都是當今中國百姓的希望與哀愁 旅居中國二十年的美國記者,勾勒出當今中國面貌 如果沒讀過這本書,就不該以為了解中國 「人們總是心懷大夢,無論處於中國哪個角落的個人夢想,或是宏大的中國夢……這是一個獨一無二的時代,我希望能捕捉這個時代的細微感受。」──史明智(Rob Schmitz) 今日的上海是國際大都市,也處於巨大變革,每日有無數懷抱上海夢的人子,不斷湧入這個以資本、想法與機會交織而成的洪流中。美國知名記者史明智就是其中一位。 1996年,他以和平隊(Peace Corps)志願者身分首次抵達中國四川,2

010年遷居上海後六年,決定以自己生活環境為主題書寫中國。他居住在上海前法租界的長樂路,不但融入當地生活,更與居民發展深厚情誼。本書描繪這些尋常小人物,如何從上海的天際線看到未來天光,又如何創造命運的新機會。 書中的陳凱,八○後,從一個小城的國家企業「逃」到外省,靠銷售義大利手風琴賺到第一桶金,後來和友人合開一家小店;他是中國未來的象徵,有文化但憤怒的年輕人,他的夢想失落於大城市與鄉村之間。另位書中人物傅大嬸,五○後,是資本主義擁護者,不斷找尋快速致富的方法;她是失落的一代,一生過著挫折又貧窮,對現在中國的不平等,表現出憤世疾俗。令作者驚訝的是一盒塵封數十年的神祕信件,裡頭滿是無止盡的權

勢與貪婪,不但改變荒蕪社區人民的命運,揭開的不僅是一個家庭的過去,更是中國黑暗的歷史。 這本關於21世紀中國尋常百姓的人生故事,以各具特色的人物描繪每個世代,讀者透過本書能了解這些人追尋夢想的盼望與哀愁。由旅居中國二十年的美國記者,以上海長樂路的真實故事與生活其中的尋常人家為主角,勾勒出當今中國社會的真實面貌,交織成精彩生動的眾生相。 好評推薦 獨立記者 白曉紅 導讀 自由撰稿人 汪浩 跨界評論家 范疇 ──真情推薦 Amazon網路書店5顆星讚譽 《世界雜誌》(World Magazine)年度最佳選書 《電訊報》(The Telegraph)年度最佳

選書 《紐時》書評(New York Times Book Review) 《經濟學人》(The Economist) 《衛報》(The Guardian) 一致好評 「本書令人感嘆又欣喜……透過作者生活在長樂路的見聞,讓讀者更了解中國一般百姓。」──《紐時》書評 「上海一條馬路上的眾多故事,勾勒出當今中國的面貌。」──《經濟學人》 「作者筆下的真實故事,反映出中國政府的政策如何阻礙人民追尋夢想。」──《衛報》 「作者於故事中穿插史實,引領讀者深入了解中國文化正在經歷的複雜轉變。」──《出版者周刊》 「作者揭露了中國活躍經濟下,

政府的的貪腐與無能的面目,毀了無數百姓的生活……但上海的生活卻有溫柔的一面。」──《書單》 「只要讀過本書,你就不可能以之前角度看待中國崛起或中國模式。多年後,人們會再次透過本書理解這個時代的中國。」──法羅斯(James Fallows),資深媒體人 「《長樂路》是一本以上海為主題的報導作品,這條道路反映出今日中國的各種複雜矛盾,及令人驚訝的趣味視野。」──何偉(Peter Hessler),《尋路中國》作者 「史明智為我們做了珍貴的紀錄,他耐心描繪了這個缺乏耐心的國家,以及人民生活中各種真切的悲喜、貪婪與溫柔。」──歐逸文(Evan Osnos),《野心時代》作者

「在這本貼身記錄的書中,我們看到一條約三公里的街道體現了現代中國人,抱持的夢想及忐忑不安。」──張彤禾(Leslie T. Chang),《工廠女孩》作者 「《長樂路》是一本有趣、動人、悲慘,但讀來令人讚譽的作品。如果你沒讀過這本書,就不該以為了解上海或當代中國。」──明特(Adam Minter),《一噸垃圾值多少錢》作者 「偉大的城市都會有一本書捕捉它的起落,而《長樂路》屬於上海。」──梅英東(Michael Meyer),《在滿州》作者 「這是記錄中國歷史的萬花筒,從饑荒、文化大革命到一胎化政策。最重要的是,這些故事記錄活在中國夢裡的苦難與希望,以穿透人心的見解與迷人的

流暢書寫。」──方鳳美(Mei Fong),《獨生子女》作者 「讀這本書,就像闊別二十年後回到外婆家,遇見許多老鄰居,生活還是這麼艱辛,你會相信嗎?可這些是真實的故事。」──汪浩,《意外的國父》作者 作者簡介 史明智(Rob Schmitz) 哥倫比亞大學新聞學碩士,國家廣播電台(NPR)、廣播媒體Marketplace駐上海記者。1996年,以和平隊(Peace Corps)志願者身分首次到中國。他是第二位獲得蘋果與富士康同意,進入工廠採訪的記者。2012年,因撰文批判美國男演員戴西(Mike Daisey)在電視上捏造富士康血汗工廠,而獲得「調查記者與編輯獎」(IRE

Awards )。他曾獲頒穆羅獎(Edward R. Murrow Award),教育作者協會(EWA)獎章。此書是他的第一本著作。 譯者簡介 葉佳怡 木柵人,現為專職譯者。已出版小說集《溢出》、《染》、散文集《不安全的慾望》,譯作有《恐怖時代的哲學:與尤根.哈伯馬斯&雅克.德希達對話》、《被偷走的人生》、《死亡之心》、《返校日》、《缺頁的日記》、《被抱走的女兒》、《為什麼是馬勒?:史上擁有最多狂熱樂迷的音樂家》、《史東先生與他的騎士夥伴》等十數種。 導讀 一條路說出當代中國社會的故事 白曉紅/獨立記者 第一章 CK及體制:長樂路八一○號 第二

章 城市,讓生活更美好:麥琪里 第三章 熱熱鬧鬧:長樂路一○九號 第四章 再教育:長樂路一六九號 第五章 一盒信件:長樂路六八二弄七○號 第六章 傅大嬸的快速致富計畫:長樂路一六九號 第七章 新娘的價格:長樂路一○九號 第八章 文化青年:長樂路八一○號 第九章 被掠奪的夢想:麥琪里 第十章 逃離:長樂路六八二弄七○號 第十一章 零風險:長樂路一六九號 第十二章 農村婚禮:長樂路一○九號 第十三章 CK的朝聖之旅:長樂路八一○號 第十四章 家 第十五章 中國夢們 導讀 一條路說出當代中國社會的故事 白曉紅/獨立記者 過去十年來,每回到中國都觀察到,人

們的自信心越來越強厚。這種自信心有時是以反帝的歷史觀展現出來,而有時更是以發展成頗具侵略性的民族主義情緒表達出來。記得六年前在從北京前往烏魯木齊的火車上,幾位中國人高談國際政治。一位年輕人就對中國與東南亞國家關係發表己見,認為中國要「強硬」才好。他忿忿地說,「我們今天可以抬頭挺胸了!今天的中國不一樣了。中國崛起了!」 「中國崛起」的期望,在習近平的「中國夢」口號下,得到最全面的發揮。由國家來談夢想,那這夢想就必須是普遍、全面的了。它就必是「整個中華民族的復興大業」了。而這「中國夢」對中國人民具有什麼意義呢?它究竟代表了誰的夢想? Marketplace的駐中記者史明智(Rob Sc

hmitz)所著的《長樂路》,就是以中國人民的聲音,來探索國家標榜的「中國夢」意義何在。史明智以自己從二○一○年以來居住上海的時間裡,在生活周遭所做的觀察體驗,著寫成這本真真實實,第一手的報導文學,可說是當代中國人民生活的縮影故事。他的人物集中在他和家人居住六年的長樂路,也就是過去屬於法國租界、故事豐富的一條路。 《長樂路》可被看作過去十年,西方出現書寫中國的趨勢的一部分:以顯微鏡式的書寫,呈現大社會。它將視角集中在一個社區,一條馬路,從個人的成長和奮鬥經歷,來呈現社會變遷,突顯個人發展和大體制之間的關係。《長樂路》書中人物來自各行各業,他們在時代變遷和國家體制之中求生存,求進展。他們的

個人期許和夢想在體制中不斷受挫、妥協、扭曲,但仍必須繼續走下去。 《長樂路》的故事道出了這個城市在改革開放下的變化,而這些變化並不代表著進步。上海自一九九○年代就已由建築業改頭換面了,人民的住宅,地方政府想拆就拆,既然土地是屬於國家的,要拆房做任何開發改建,人民除了小規模的抗議也束手無策。地方政府就這麼靠著一批批的建築計畫賺錢,地方官富了,開發商富了,給居民一點補償就了事。不願被拆房的,下場有目共睹:被威脅,被暴力對待,甚至喪命的都有。 《長樂路》裡,史明智居住的樓房地點,就曾有一對老夫妻,因為拒絕搬遷,而遭開發商雇來的流氓縱火致死。官商共利的體系導致的這場無人聞問的悲劇,在史明智

筆下不斷與國家的「街道精神教育」對立著:「城市讓生活更美好」和「文明」標語充斥在公共廣告空間裡,要求人民共同為「塑造文明城市」來努力。每有重要節日,地方政府更是加強精神教育,比如在博覽會數月前,全市民都收到了厚達兩百多頁的「禮儀小冊」,督促大家「如何做個好上海人」,其中指南包括如何剪髮,如何吃西餐。這是《長樂路》上不時出現的悲鬧劇,或者說,以鬧劇(「街道精神教育」)來道出悲劇(人民死亡)。 國家的「中國夢」是不是人民的夢,那在中國城市裡的上億民工那裡,最能得到答案。「中國夢」要達到理想小康社會,它的一環,就是要控制城市化。對中國當政者來說,「城市人口要是沒管理好,那國家就亂了」。三十年來

的改革開放期間,許許多多農民都決定離鄉到城裡改變自己和家人的生活。中國向世界市場開放後,本國發達起來的各項製造業都需要勞工,當農村男女來到都市謀生時,像上海這樣的城市也成了世界工廠。《長樂路》上最突出的人物之一,就是來自山東一個礦村的趙小姐。她和上百萬農村人一樣,心滿憧憬的來到上海,這個對她來說連名字都美的地方。 而上海並非她夢中那個美好城市。在一家電子工廠的流水線上吃了兩年苦後,老闆開除了當時三十一歲的趙小姐。他的理由是,她年紀太大了。哭求一番也沒用,工廠政策是,女工一到二十五歲就得走人。哪裡有什麼法規來規範這些工廠的聘用規則和勞動條件呢?國家政策關心的,是要維護這樣的體制:農村來城裡

工作的,只得販賣最廉價勞力,不可享有任何城裡人享有的權利。 在戶口制度下,趙小姐的孩子不能在城裡就學,成了「留守兒童」。「留守兒童」占中國兒童人口的五分之一。趙小姐將大兒子帶到城裡,想讓孩子努力學習,在上海長大。但校方知道他的戶籍後,他必須立即停學,回到礦村裡。她的二兒子因母親遠在上海,長期無人照顧關心,個性自閉,精神焦慮。 在中國探訪期間,我曾看到許許多多農民工帶在身邊的子女,在大城市裡無法享有平等的教育權,不被學校接受,不能入學,只能在農民工社區裡自設的,設備缺乏的學校裡上學。比如在北京期間,曾看到這些自發的農民工子女的學校被一一關閉,因為他們不合建校規範。而民工子女無處就學,

因為國家不給他們平等教育權。這些孩子的福利和個人發展,不是中國大夢的關注。他們只能在體制的縫隙間求自保。曾有位在北京討生活的民工對我說,「我們都是在同一個天空下生存,為什麼我們沒有和他們同樣的權利?」 《長樂路》裡的趙小姐問著同樣的問題。她和她的孩子常年體驗到什麼是「城市暴力」:就是在城市裡國家政策造成的社會隔離。她知道,對她這個階級的人來說,夢想的實現,必是得吃苦一輩子才能掙得的。或甚至是吃苦一輩子也掙不得。農民的身分,在中國是從未改變的,不論中國怎麼變,怎麼崛起,怎麼強大。身為農民,就算在城裡奮鬥一輩子,還是農民。《長樂路》裡道出她不服輸的精神,她與體制搏鬥的故事。 史明智以他

切身的觀察和細膩的文字,描繪出許多中國人民的夢想。《長樂路》記錄的不只是一條馬路上的故事,而是當今中國社會的故事。它是對統治者塑造的「中國夢」做出的一份深切的質疑和批判。 長樂路長約三公里,當交纏的路樹枝枒在冬日落光葉子,你就能穿過枝幹看到遠方這座城著名的天際線:金茂大廈、上海環球金融中心、上海塔。這三大巨人矗立在比鄰的幾個街區,每一棟都比紐約的帝國大廈還高。 路樹底下的人們卻忙到無暇欣賞此景。在長樂路中段的上海第一婦嬰保健院裡,許多新生兒展開了人生的首日;長樂路西側的華山醫院急診室中,許多人則度過了人生的末日。兩院間的這段則是形形色色的生活:一個蓄鬍的乞丐坐在街邊吹竹笛,情侶手牽

手經過他,一堆車子被堵住圍著兩個男人按喇叭,兩人互啐口水爭論到底誰撞到誰,穿制服的學生聚在一旁圍觀,一個拄著拐杖的老婦人為了荔枝的價錢嫌惡地吼著一個小販,至於其他區段則是被川流不息的人潮推著走,不時傳來一陣陣肉包攤的鹹香及車流廢氣的苯甜味。這裡的生活喧鬧、髒亂,又生猛。 地圖上的長樂路不過是上海中心人民廣場西南側一條彎彎曲曲的細線。我家就位於這條細線的西側。從我家望出去便是樹冠,兩層樓高且幾乎終年成蔭。在那底下唯一立定不動的生命只有這些樹。有許多早晨我繞著這些樹幹迂迴前進,從人行道走上路面再回來,身處爭搶樹蔭的行人之列。 中國少有街道像這裡一樣種滿路樹。到了週末,當地工人的擾攘被中國各地的遊客

取代,他們用長焦鏡頭捕捉這兩排枝幹,欣賞其中的異國風情。這些樹是在十九世紀中期由法國人所種下,當時歐洲人和美國人正瓜分此城為租界。近一個世紀後,法國人離開,樹卻留了下來。日本人曾轟炸上海,一度占領了這座城市,但最終是撤退了,留下這些法國人種的樹毫髮無傷。接著是毛澤東帶領的共產黨發起革命,階級鬥爭,數百萬人英年早逝。樹卻長存無礙。這條街現在充滿資本主義,兩側滿是餐廳與各式店家,當我在人行道上漫步,偶爾會從關閉的閘門縫隙中瞥見傾頹的歐式家屋,心想這條街目睹了多少歷史的殘酷動盪。此地猶如一朵帝國玫瑰,凋落後又重新綻放。始終屹立的只有這些樹。

治理世界工廠-以富士康為例

為了解決富士康血汗工廠 的問題,作者曾瑋琳 這樣論述:

本文以台商鴻海富士康集團位在深圳的工廠為例,說明近年來中國世界工廠的生產體制特徵。我們認為富士康深圳的工廠具有下列三種組織特徵:(1) 內部全球化:以富士康和電子業龍頭蘋果的合作為例,試著說明上游品牌商如何干預企業的生產過程(2) 組織碎裂化:其公司治理採取事業群高度自治,導致企業組織內部嚴重縱向分裂,以及台灣與中國大陸、甚至其他不同國籍員工之間,出現族群隔離所造成的橫向分裂; (3) 專制化:中國籍員工,車間作業員權威式的管理;為了滿足客戶,過於細緻的製程,逼使員工更加原子化,再加上國族隔離,員工不易對企業產生志願性服從。台灣籍員工大多數是在物質的誘因下派駐中國,而非甘願於企業。綜上所述,

我們將富士康集團所建立的世界工廠體制,稱為全球碎裂化的專制主義。這個生產體制的概念,有助於我們解釋鴻海集團所面對的企業困境,與富士康員工自殺事件的發生經過。關鍵詞:勞動體制、全球商品鏈、中國工人、台商、富士康、公司治理

富士康血汗工廠的網路口碑排行榜

-

#1.富士康“血汗工厂”背后是一家独大的必然 - 中国经济网

和讯网消息近日,富士康集团卷入“血汗工厂”风波。被指在湖南省衡阳市为亚马逊公司生产智能音箱的代工厂存在工作时间过长、工资低、培训不足等现象, ... 於 finance.ce.cn -

#2.勞團控鴻海血汗工廠當之無愧 - 過於孤獨的喧囂

【記者呂苡榕台北報導】2010年鴻海中國子公司富士康發生多起工人跳樓自殺事件,也讓工廠內勞動權益問題浮上檯面,18日鴻海進行股東大會,香港大學師生 ... 於 zooey0723.pixnet.net -

#3.血汗工廠

富士康 (Foxconn)發生連續跳樓事件,引起各界關注。在與此事件有關的討論當中,「血汗工廠」一詞,經常出現,而公司本身也表示自己不是血汗工廠。 於 englishintime.blogspot.com -

#4.富士康的發家史:14次員工跳樓的血汗工廠,負債千億但成功上市

富士康 是世界上最大的代工企業之一,他們現在一共擁有26.9萬人員工,每年營業收益達到了3545億元,利潤高達158.7億元。但他們卻發生過14次員工跳樓,目前工廠... 於 www.ifuun.com -

#5.富士康非血汗工廠FLA平反:工作環境良好 - 天天要聞

富士康 「血汗工廠」的風暴持續了一年多,3月蘋果公司主動委託美國公平勞工協會到富士康進行查覈,結果是富士康得到了平反,這項調查結果初步顯示富士康工作環境良好, ... 於 www.bg3.co -

#6.富士康專題一:從富士康事件到富士康效應 - 台灣新社會智庫

據媒體報導,鴻海的主要考量是股價不佳,若發行ECB會損及股東權益。以鴻海集團近來飽受「血汗工廠」指責、企業聲譽低落的情形而言,人們對這個宣示該不會 ... 於 nk210-201-138-33.cl.static.apol.com.tw -

#7.【維特專欄】勞力密集血汗工廠?選擇留下或離開!

同時供應日常生活所需,所以並不存在血汗工廠的基本要件。 至於很多人批評富士康第一線工人的工作內容很單調乏味、每天都要重覆上 ... 於 www.cardu.com.tw -

#8.縱容血汗工廠的中國政府以富士康為例 - 阿波羅網

2010年發生的「富士康工人連環跳樓自殺」事件,震驚了世人眼光。雖然從90年代以來,中國工廠的「血汗勞動」狀況,經常就是各界批評的焦點, ... 於 hk.aboluowang.com -

#9.富士康是血汗工廠?打工仔曬出真實工作經歷,網友以為眼花看 ...

工廠 的工作雖然簡單,但勞動強度很大,像富士康這種大型企業常常要求員工加班,有的工人承受不了太大壓力,便有人認為在富士康工作強度太大, ... 於 read01.com -

#10.勞工組織揭Apple血汗工廠超時工作嚴重人工明加實減 - 香港01

蘋果在華的代工廠被視為「血汗工廠」已非一朝一夕之事,2010年的「富士康工人12連跳」更引起舉世關注。近日,有勞工權利組織揭露蘋果另一代工廠和碩 ... 於 www.hk01.com -

#11.從富士康員工自殺事件談中國的「血汗工廠」

90年代反Nike血汗工廠的文宣富士康(FOXCONN)一連串員工自殺事件引起全球注目,從社會觀點看,這可能代表中國年輕一代苦悶難當,自殺事件層出不窮, ... 於 juliefrank.pixnet.net -

#12.[勞工議題]西方資本主義國家才是製造血汗工廠之元凶/無言

若非富士康集團的「十二跳」不幸事件,資本家會輕易讓步嗎?! 如此一來,鴻海每季將增加75億元人事成本,以其每季約賺200億元來看,等於額外吃掉三分之一的獲利,因此2011 ... 於 www.tpwu.org.tw -

#13.蘋果總公司終於回應富士康血汗工廠議題 - 綠色貿易資訊網

蘋果總公司終於回應富士康血汗工廠議題. TOP. You are here. Home. googleplus. Copyright©2011-2022 Bureau of Foreign Trade, MOEA, R.O.C.. All rights reserved. 於 www.greentrade.org.tw -

#14.11年前,富士康十三连跳震惊世界,“血汗工厂”内部发生何事?

之后,富士康更是被称为“血汗工厂”,为什么会有这么多人会在富士康自杀呢?在这座血汗工厂里又发生了什么? 制造大厂富士康. 富士康是由台湾人郭台铭 ... 於 new.qq.com -

#15.富士康魔咒「十連跳」後的省思 - 新紀元周刊

全球電子產品「代工之王」富士康,再次受到國際媒體關注。五年前,蘋果iPod播放器熱銷時,作為iPod供應商的富士康,被媒體質疑為「血汗工廠」,這一次,就在蘋果新一代智慧 ... 於 www.epochweekly.com -

#16.鴻海否認富士康“血汗工廠”:請關注我們的進步 - 台灣網

臺灣“中央社”3日稱,大陸全國總工會書記處書記、法律工作部部長郭軍2日表示,富士康等一些企業長期違法安排勞動者長時間加班,致使部分勞動者出現各種心理 ... 於 big5.taiwan.cn -

#17.潛入富士康大陸工廠!陸媒揭發低薪離職潮慘況 - 遠見雜誌

鴻海集團旗下的富士康曾被貼上「血汗工廠」的標籤,隨著蘋果手機銷售不佳,富士康現況眾說紛紜。中國大陸媒體《南華早報》為了得知真相,日前派出記者 ... 於 www.gvm.com.tw -

#18.“血汗工廠”存在自有道理 - 央視網

事實上,情況並沒有那麼糟糕。以最近外媒大幅報道的富士康為例。紐約時報報道富士康員工每週工作六天,日薪不足20美元。按日薪20美元計算,月薪約500美元 ... 於 big5.cctv.com -

#19.血汗工廠_百度百科

血汗工廠 ”(sweatshop)一詞最早於1867年出現於美國,最初指美國製衣廠商實行的“給料收活在家加工”之制,後來又指由包工頭自行找人幹活的包工制。而在這兩種做法中, ... 於 baike.baidu.hk -

#20.富士康回應「血汗工廠」:正在調查,若屬實將採取行動

PingWest品玩6月11日報道,引述路透社的消息,勞工權益保護組織中國勞工觀察(China Labor Watch)揭示了亞馬遜在中國的一家富士康代工廠的勞動條件, ... 於 www.hksilicon.com -

#21.談死說生 - Google 圖書結果

富士康 國際控股有限公司(現易名為富智康集團有限公司)是台灣鴻海集團(在大陸的名稱為 ... 最低工資九百元人民幣,無怪乎鴻海集團總裁郭台銘堅決否認富士康為血汗工廠。 於 books.google.com.tw -

#22.中国为何会成为滋养血汗工厂的沃土――从富士康现象透视 ...

富士康 N+1跳之后,中国血汗工厂的问题终于浮上水面。客观评说,富士康确实并非中国血汗工厂的最坏样榜:第一,在代工企业当中,富士康算得上相对较好的类别;第二, ... 於 biweeklyarchive.hrichina.org -

#23.富士康12跳世界工廠出問題! | 有話好說

如何看待富士康問題? 全球電子代工龍頭的鴻海集團形象重挫,富士康在香港股市的股價重跌一成多,創下七個月來新低。郭台銘極力澄清,富士康絕對不是外傳的血汗工廠。 於 talk.news.pts.org.tw -

#24.真的是血汗工廠?來看看富士康員工工作的真實感受如何

根據與富士康員工的訪談,富士康的工人基本工作時長也要12個小時。 •2010年,一名美國記者在深圳一家富士康工廠門口採訪到了一位年僅13歲的富士康員工。 • ... 於 zi.media -

#25.思想看中國:惜別富士康 - 東網

這些年來,最被中國人妖魔化的企業,非富士康莫屬了。在一些媒體和網民的描述中,富士康是一家「血汗工廠」,這4個字伴隨富士康多年。 於 hk.on.cc -

#26.特写:富士康员工自杀事件暴露中国工人生存困境 - Reuters

鸿海集团总裁郭台铭本周早些时候称富士康不是血汗工厂,并承认管理一个有90万员工的企业是不容易的,但表示有信心将很快控制住局势。 於 www.reuters.com -

#27.【短片】富士康依然是「血汗工廠」嗎?|專訪《MADE VR

講起蘋果工廠富士康,一般人會聯想到「血汗工廠」和「連續跳樓自殺潮」,但現在還是這個狀態嗎?邊緣女工的生活又是怎樣?兩位香港#導演Sharon和行恩 ... 於 www.mpweekly.com -

#28.理念與制度-基於實踐視野的經濟正義研究 - Google 圖書結果

... 新聞ꎬ 卻也並不影響各城市政府頻頻向富士康抛出橄欖枝ꎬ 競相提供優惠條件引之安營扎寨ꎮ 富士康到底是促進中國經濟發展的「有功之臣」ꎬ 還是「血汗工廠」呢? 於 books.google.com.tw -

#29.同為「血汗工廠」,為何富士康折戟印度,而他卻成為打工仔的 ...

尤其是在中國大陸,富士康真正做到了「血汗工廠」,高強度的加班制度,枯燥乏味的流水線,這都是讓一線工人深惡痛絕的點。不過,在國內還有一家企業,上班 ... 於 twgreatdaily.com -

#30.富士康力改血汗工廠形象多種設施防自殺- 日常- 網推 - 中國時報

蘋果並非富士康的唯一客戶。富士康在中國大陸僱傭了140餘萬名工人,是中國大陸地區最大的私人企業雇主,這家公司為世界諸多知名品牌生產電腦、通信和 ... 於 www.chinatimes.com -

#31.富士康再爆血汗,衡陽廠強迫未成年實習生低薪加班

這些學生被要求工作工作兩個多月,來填補生產旺季的勞力需求。中國勞動法律規定工廠可以透過建教合作聘用實習生,但禁止這些青少年實習生加班,因此富士康 ... 於 technews.tw -

#32.民間團體抗議富士康血汗工廠| 浮世書 - 獨立媒體

血汗工廠 天下第一當日,民大於股東大會之門外,以短劇形式諷刺富士康刻薄無良,帶上郭台銘面具,「重演」工廠是如何苛刻,反對富士康以軍事化的管理 ... 於 www.inmediahk.net -

#33.富士康連10跳郭董駁血汗工廠-華視新聞網

一聽到富士康,再聽到十連跳,郭董的眉頭皺到,眉心都看不到,不是血汗工廠,那為何富士康的跳樓意外,會一跳、二跳、三跳,跳到像是瘟疫蔓延。第一次,身 ... 於 news.cts.com.tw -

#34.[討論] 大家一直說富士康跳樓跟血汗- HatePolitics板- Disp BBS

推CC97: 那次真的神操作,本來要搞富士康,結果郭董一次漲足,反而5F 04/19 01:11 → CC97: 搞到當地其它真血汗工廠收掉一堆,政府歲收一下GG不少. 於 disp.cc -

#35.血汗富士康? 員工:沒有外界傳聞那麼差 - 東森財經新聞

鴻海集團 富士康 ,9年前接連爆發員工輕生的事件後,被外界認為是「 血汗工廠 」,但一名在 富士康 待了1年又7個月的員工,他澄清其實 富士康 「沒有外界傳聞 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#36.血汗工廠哪不好? 富士康挨批郭董反擊 - Tvbs新聞

鴻海總裁郭台銘,特別招待200多位大陸富士康員工來台觀光,外傳是為了洗刷「血汗工廠」工資低、環境差的負面形象,今天趁著在宴請這群大陸優秀員工的 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#37.富士康是否是個「血汗工廠」? - GetIt01

絕對的血汗工廠我是員工我知道加班只給有管理的加普通員工沒加班的觀瀾富士康IDPBG—MLB這個部門不要進如果你分到這部門建議你馬上丟掉廠牌走人不要懷疑... 於 www.getit01.com -

#38.2010年鴻海富士康「血汗工廠」事件解密New Weekly#11

2010年5月富士康一名工程師猝死家中,隨後員工陸續發生跳樓自殺事件,廣東媒體順勢大幅報導,並將富士康列上血汗工廠的罪名,當時廣東書記汪洋於2010 ... 於 redfiree.pixnet.net -

#39.“间谍”潜伏富士康两年,血汗工厂又干了什么? - • 工号51

“间谍”潜伏富士康两年,血汗工厂又干了什么? 前言: 上个月,苹果发布了新款手机,随之而来的便是股票大涨。大股东们又一次赚得盆满钵满,库克脸上笑 ... 於 gonghao51.github.io -

#40.「富士康血汗工廠英文」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

自殺」(絕不鼓勵)一詞的英文是suicide,當名詞來用。, 富士康2006年就受到過「血汗工廠」的指責。除了它在深圳的分廠外,這些年來它在中國大陸其它地區的分廠也多次出現 ... 於 1applehealth.com -

#41.【短片】富士康依然是「血汗工廠」嗎?|專訪《MADE VR

潮流時尚 · 【短片】富士康依然是「血汗工廠」嗎?|專訪《MADE VR:在生產線的盡頭遇見她》導演Sharon & 行恩 ... 於 today.line.me -

#42.富士康非血汗工廠FLA平反:工作環境良好 - ETtoday財經雲

富士康 「血汗工廠」的風暴持續了一年多,3月蘋果公司主動委託美國公平勞工協會(FLA)到富士康進行查核,結果是富士康得到了平反,這項調查結果初步顯示 ... 於 finance.ettoday.net -

#43.宋志平:渡過難關,我給企業家3個建議 - 熱訊網

我們知道,早些年富士康被稱為血汗工廠,我前段時間去了深圳工業富聯,其實工業富聯今天也在打造「燈塔工廠」,過去一條需要318人的產線,今天30多 ... 於 iinews.today -

#44.[監督富士康]終結血汗工廠 - 台灣人權促進會

[監督富士康]終結血汗工廠. 08 June 2010 | 08:00 AM. 國際聲援. 在Apple的iPad、iPhone 4G公開發佈的同時,深圳富士康工人連續自殺事件震憾全球,富士康母公司鴻海 ... 於 www.tahr.org.tw -

#45.富士康員工涉嫌從供應商處受賄

富士康 被認為是全球最可靠的電子產品供應商之一。然而,近些年來,受工人罷工、勞動環境和安全條件惡劣的指責以及一些中國工廠里發生的連串工人自殺案 ... 於 cn.nytimes.com -

#46.「秘密、謊言和血汗工廠」-- 富士康與全球利益鏈

別再自欺欺人了! 在血汗國家設廠怎不是血汗工廠怎不是血汗商品! 消費者要想一想諾貝爾獎獲得者、大屠殺倖存者Elie Wiesel 的話:「對人類苦難麻木不仁 ... 於 leelinms.pixnet.net -

#47.血汗工廠》富士康衡陽廠坦承非法剝削千名高中生實習時薪73元

《衛報》8日披露,中國富士康與其客戶亞馬遜,因美中貿易衝突增加成本壓力,而非法剝削未成年「實習生」。富士康在湖南省衡陽市的代工廠, ... 於 www.storm.mg -

#48.富士康血汗工廠惡名揮之不去 - Now 新聞

《美國生活》播放有關富士康「血汗工廠」內幕的內容,雖然是造假,但公司旗下的工廠,過往確引起不少社會爭議和關注。 於 news.now.com -

#49.【郭董的生命線在中國手裡?】郭台銘宣布參選前夕 富士康遭 ...

... 生命線在中國手裡?】郭台銘宣布參選前夕──富士康遭中國勞團控血汗工廠,踢出交易所名單 ... 但,先不論郭董會不會領表參選,先來看看富士康。 於 buzzorange.com -

#50.鴻海否認富士康“血汗工廠”:請關注我們的進步

郭軍說,一些企業安排勞工每日工作長達十幾個小時,很少有正常的休息日,一些民營企業、中小企業未執行帶薪年休假制度。“中央社”稱,中華全國總工會是大陸境內 ... 於 politics.people.com.cn -

#51.富士康工作3年罹血癌員工控「血汗工廠」 - 奇摩新聞

鴻海旗下的富士康再度被員工控訴是「血汗工廠」!這是一位名叫楊丹的女員工,2009年進到富士康的關係企業工作,家人認為,她因為長時間曝露在化學物質 ... 於 tw.celebrity.yahoo.com -

#52.終結血汗工廠捍衛勞動人權 - Google Sites

這個事件直接暴露了台商(不只是鴻海富士康)工廠軍事化管理模式的問題,即使相對於中國大陸其他廠商來說,鴻海富士康的工資不算低,但富士康「集中營」式的監督、控制工人 ... 於 sites.google.com -

#53.民工村?血汗工廠?楊友仁談傳說中的富士康城 - 元智大學

血汗工廠 ? ... 富士康在前陣子發生多起員工自殺事件,讓鴻海集團受到不少打擊。 ... 楊友仁指出,富士康有著專制的勞動體制,且工廠猶如流水線,工人們只要負責組裝 ... 於 web2.yzu.edu.tw -

#54.血汗工廠 - 中文百科知識

工廠 工作條件惡劣、工人收入低,是中國經濟發展的一個階段性問題,需要的是誠心面對,遇到一個改善一個,整體情況或許能很快得到改善。因此,富士康事件到 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#55.中國血汗工廠的末路 解析富士康N+1跳樓事件 - 看雜誌

風靡天下的「中國製造」以無限透支勞工生命福利與環境生態為代價,難以為繼,其轉型在10年前就應該開始。富士康的問題只是撕開了中國血汗工廠問題的一個 ... 於 www.watchinese.com -

#56.分析:富士康深圳员工自杀和生命尊严- BBC News 中文

生产iphone、诺基亚等名牌产品的深圳富士康的员工频频跳楼自杀,原因到底何在? ... 富士康2006年就受到過「血汗工廠」的指責。除了它在深圳的分廠 ... 於 www.bbc.com -

#57.從富士康員工自殺事件談中國的「血汗工廠」 - 嚴尚文的魚拓 ...

90年代反Nike血汗工廠的文宣富士康(FOXCONN)一連串員工自殺事件引起全球注目,從社會觀點看,這可能代表中國年輕一代苦悶難當,自殺事件層出不窮, ... 於 sowells.nidbox.com -

#58.富士康「血汗工廠」當之無愧台港團體抗議侵害勞權!

其時,富士康表示願意對部分違規作出補救。然而,當SACOM今年3至5月繼續在鄭州及深圳富士康調查,不但工人並未知悉FLA對工廠整改的建議,以至工人根本無法 ... 於 laborvision.pixnet.net -

#59.中國血汗工廠紐時揭內幕| 台灣英文新聞 - Taiwan News

報導說,惡劣的工作環境在去年引爆富士康員工的大規模抗議,但富士康發表聲明表示,完全依照標準工業流程與法令運作,富士康的工作環境絕非惡劣,也從未 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#60.漲薪之後的剝奪與排除- 富士康*工人的都市狀況**

如此富士康都市地景上階級重組的社會趨勢,正在加速深圳“世界工廠”的整體 ... 富士康. 資方回應“血汗工廠”質疑,高調實施漲薪、內遷分流以後,農民工 ... 於 www.bp.ntu.edu.tw -

#61.富士康是不是血汗工厂? - 知乎

别不服,我在郑州富士康干了10年,就凭这三条,台资康能甩开国内很多工厂几条街。 第一条街:. 富士康每月7号发上个月工资,88万员工从无欠薪,雷打不动。 於 www.zhihu.com -

#62.郭台銘:富士康不是血汗工廠 - 電子時報

富士康 墜樓意外頻傳. 郭台銘:富士康不是血汗工廠. 杜念魯/台北; 2010-05-24. 杜念魯台... 本文限「科技」會員閱讀,請登入會員,或歡迎「申請加入會員」! 於 digitimes.com.tw -

#63.富士康真的是血汗工廠嗎? - 小蜜蜂問答

為什麼這麼多人說富士康是血汗工廠?就因為跳樓事件嘛?就因為加班多?其實在我看來,富士康比起其他一些企業真的不算是血汗工廠。至少富士康在很多方面 ... 於 beesask.com -

#64.郭台銘血汗工廠研究20-3:富士康「每一個自殺都是他殺」

“在富士康,工人們被要求以固定的的姿態保持在座位上或者保持站立,每一班持續工作10~12 小時,其強度之大、時間之長不可避免地造成工人身體及心理的傷害 ... 於 blog.udn.com -

#65.裸女抗議富士康血汗工廠該女非鴻海員工 - 蘋果日報

針對今天晚間有裸女出現在鴻海集團旗下三創園區,抗議鴻海旗下富士康為血汗工廠,據了解,該女並非富士康員工。 根據「流水線上- 血汗企業監督 ... 於 tw.appledaily.com -

#66.富士康在美國建血汗工廠 - 社會主義行動

富士康 在美國建血汗工廠 ... 電子巨頭富士康將在威士康辛州建造一家大型工廠,州政府為此給了它三十億美元稅收優惠。這個計劃如果付諸實現的話,將會是川普 ... 於 chinaworker.info -

#67.富士康四川工廠發生跳樓自殺事件 - 新唐人亞太電視台

自去年一月份開始,深圳 富士康 接連發生工人跳樓自殺事件,引起社會的廣泛關注, 富士康 因此被質疑是 血汗工廠 。本臺記者採訪了三位深圳 富士康 員工,他們 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#68.鲁克:为富士康正名为血汗工厂正名 - 搜狐财经

那么,富士康到底是不是“血汗工厂”呢? 富士康包员工吃,包员工住,还帮买保险,给线上工人900元左右的底薪。如果算上 ... 於 business.sohu.com -

#69.富士康事件背後的媒體思考- 上海視窗 - RFI

富士康 員工連續自殺事件已經成為本周公共領域中的焦點。 ... 目前,很多關於富士康的議論都是圍繞富士康是不是“血汗工廠”,其實已經模糊了重點。 於 www.rfi.fr -

#70.富士康與血汗工廠之間: 一個集體行為研究取向的解析*

觀。2010 年5 月連續七起的員工連續跳樓自殺潮更是坐定富士康血汗工廠的形. 象,引起舉世關注與各界撻伐。在臺灣有150 位大學教授甚至發起「終結血汗. 工廠,捍衛勞動 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#71.郭台銘霸業 - 第 380 頁 - Google 圖書結果

在此期間,他強力造勢,不斷接受媒體訪問,期望打破一般人的刻板印象,富士康是家高科技公司,不是人們想像的「血汗工廠」,需要大量高科技人才,招募的大學生必須從基層做起, ... 於 books.google.com.tw -

#72.富士康血汗工厂

当时的富士康是个热门的打工目的地,虽然在2009年到2010年之间,由于工人的连环自杀事件,富士康成为众所周知的「血汗工厂」,其军事化管理之严苛也饱 ... 於 www.bilibili.com -

#73.錯位行銷:移動互聯時代中國本土行銷的秘密 - Google 圖書結果

因此,被喻為“血汗工廠”的“富士康們”的根本出路不僅僅在於提高工資待遇、減少勞動時間,更在於從“制造的富士康”向“品牌的富士康”轉型。只有打造最佳品牌這件“事”才能真正 ... 於 books.google.com.tw -

#74.富士康案,各方都不能低估 - 天下雜誌

富士康 跳樓不斷,問題可能出在大陸驟變的經濟模式,台灣企管中「家」的概念,是這波意外事件中可考慮的解藥。 ... 富士康是不是血汗工廠? 於 www.cw.com.tw -

#75.專訪社會學家潘毅:離不開蘋果的我們,可以為富士康工人做 ...

發表調研報告指控蘋果及其代工廠富士康為血汗工廠,引起了國際社會的廣泛關注。 攝:林振東/端傳媒. 評論 13. 分享文章 ... 於 theinitium.com -

#76.「血汗工廠」富士康在國外建廠,招工不利,因為外國人吃不了 ...

富士康 在美國的工廠就履步維艱,美國工會很強大,所有對健康不利的工作形式都不行,深夜加班,高強度封閉式的工作,在美國行不通的,雖然很多人都認為 ... 於 kknews.cc -

#77.亚马逊承认供应商富士康是血汗工厂:非法雇佣8000人 - 新浪财经

推荐阅读:亚马逊中国代工厂被批血汗工厂贝佐斯被指为富不仁富士康回应血汗工厂报道:正展开调查亚马逊承认在华供应商富士康是血汗工厂,非法雇佣8000 ... 於 finance.sina.com.cn -

#78.反對富士康血汗工廠,罷買蘋果產品! - Accueil | Facebook

反對富士康血汗工廠,罷買蘋果產品! ; Max's Pokémart. Art. 120 personnes aiment ça ; Liberian Association of Ottawa. Organisation à but non lucra... 403 personnes ... 於 fr-fr.facebook.com -

#79.低價代工終結了? 富士康危機,預告台灣、中國困境 - 今周刊

富士康 深圳廠在五個月之內發生十二宗員工跳樓事件,聞者心驚, ... 聚鼎科技董事長張忠本第一時間跳出來直言:「富士康不是血汗工廠」。 於 www.businesstoday.com.tw -

#80.遭控血汗工廠鴻海員工:不要再污衊 - 自由財經

週二在三創園區出現一名女子,帶著白色面具全身赤裸,在身上寫著「血汗」紅字,指控鴻海在中國的深圳富士康,有多名員工因罹患白血病過世。勞團預計在今天 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#81.富士康不是血汗工厂_财经博见

那么,富士康到底是不是“血汗工厂”呢? 富士康包员工吃,包员工住,还帮买保险,给线上工人900元左右的底薪。如果算上加班,一线员工至少收入在1200元以上,有的拿到1800元 ... 於 money.163.com -

#82.“血汗工厂”是旁观者乱扣帽子_网易新闻

导语: 英国媒体日前披露奥运会吉祥物是在江苏省盐城市一家“血汗工厂”里生产的,而关于苹果代工厂商富士康“血汗工厂”的指责近期亦愈演愈烈。但是指责背后,多数涉及跨国 ... 於 news.163.com -

#83.郭台銘炫耀「血汗工廠」 台港團體力挺富士康工人 - 苦勞網

【2012鴻海股東會聯合行動】聲明2010年,台灣社運團體至鴻海股東會抗議,控訴鴻海的子公司,即大陸富士康工廠的惡劣勞動條件,造成無數工人生命的殞逝 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#84.富士康血汗工廠 - Omura

25 富士康與血汗工廠之間:一個集體行為研究取向的解析專題研究朱柔若(Chu, Jou-Juo) 國立中正大學勞工關係學系教授2013 年4 月臺灣起家的亞洲跨國企業富士康又爆發 ... 於 www.omura.me -

#85.血汗工廠:特點,報導,富士康,耐克公司,古馳,報導造假

“血汗工廠”(sweatshop)一詞最早於1867年出現於美國,最初指美國製衣廠商實行的“給料收活在家加工”之制,後來又指由包工頭自行找人幹活的包工制。 於 www.newton.com.tw -

#86.血汗亞馬遜中國上演,富士康工廠勞工超時內幕曝光 - 數位時代

中國勞工觀察組織為期九個月的臥底調查後,揭露亞馬遜(Amazon)位於中國衡陽富士康(Foxconn)代工廠的血汗內幕,而這已經不是第一次亞馬遜傳出血汗 ... 於 www.bnext.com.tw -

#87.從富士康事件到富士康效應| 台灣新社會智庫全球資訊網

以鴻海集團近來飽受「血汗工廠」指責、企業聲譽低落的情形而言,人們對這個宣示該不會有太大的意外。 不過,出人意料的是,7月21日鴻海總財務長黃秋蓮立即 ... 於 www.taiwansig.tw -

#88.跳樓自殺、血汗工廠⋯⋯對於供應鏈造成的損害,蘋果在庫克 ...

那並非富士康的第一樁自殺事件,二〇〇七年有一人身亡,二〇〇九年又一人。二〇一〇年自殺人數突然遽增,估計十八位員工企圖自殺,其中至少十四人死亡。 於 www.thenewslens.com -

#89.授課計劃2170血汗工廠社會學 - 學生資訊系統

『你們這些名嘴,怎麼能夠那麼確定,富士康絕對不是血汗工廠呢?』 這是本課程背後試著想要去理解的深層疑問與動力所在。2010年夏天,富士康深圳廠區發生工人連續跳樓自殺 ... 於 fsis.thu.edu.tw -

#90.血汗工廠只是血汗人間的一個縮影@ 大蕃薯的部落格

一、 前天針對富士康的問題投書中國時報,但這兩天都沒刊出來,看來是無望了。 我的想法很簡單,就是讓數字說話。而且,我們可以發現,不同的數字得出來的結果都可以 ... 於 wjs05160516.pixnet.net -

#91.富士康再傳血汗工廠鴻海:已展開調查並立即改正 - 鉅亨

外媒報導鴻海(2317-TW) 集團因受到貿易戰關稅影響及人力招募不易影響,富士康衡陽廠區低薪雇用未成年的實習學生超時工作,對此,鴻海聲明強調, ... 於 news.cnyes.com -

#92.「血汗工廠」富士康爲何人人喊打?郭台銘放話:是我賞給大陸飯吃!

富士康 ,作爲一家致力於電子產品生產、代加工科技集團,在世界代加工領域中占據著舉足輕重的地位,成爲了中國的驕傲。然而這樣的驕傲在轉瞬之間竟變成大衆 ... 於 ppfocus.com -

#93.直擊血汗工廠!富士康山西廠驚傳暴動!! - Sogi!手機王

富士康 山西太原廠區9 月23 日晚間發生大規模暴動,暴動從23 日22 時多持續到24 日凌晨3 時左右。富士康在一份聲明中表示,事件於23 日晚由數名員工的“私人糾紛”引起, ... 於 www.sogi.com.tw -

#94.《南華早報》記者潛入富士康爆鄭州廠低薪、員工排隊離職

組裝蘋果手機的代工大廠富士康,在中國廠區的勞動條件常遭質疑為「血汗工廠」,隨著iPhone需求下降,更爆出待遇每下愈況,導致員工紛紛出走。 於 www.upmedia.mg -

#95.深圳富士康員工墜樓事件- 维基百科

深圳富士康員工跳楼事件是指主要发生于2010年中國大陆廣東深圳市的台资企业鸿海科技集团旗下的子公司富智康集團生產基地及生活園區內的一系列跳楼死亡或重伤事件。 於 zh.m.wikipedia.org -

#96.“血汗工厂”存在自有道理 - 新闻频道

日前,《纽约时报》发文报道,指责中国的苹果代工工厂富士康是“血汗工厂”云云。这篇报道在前年富士康“N连跳”之后,再次掀起了中国国内对“血汗工厂”的 ... 於 news.cntv.cn -

#97.富士康巴西砸百亿美元被指血汗工厂恐难立足 - 客户世界

消息传出后,富士康被巴西媒体描绘为“血汗工厂”。业界认为,拉美人懒散的天性将成为富士康立足巴西的障碍。 诱因:内陆人力成本上升与巴西关税. 於 www.ccmw.net -

#98.古川:揭开富士康“连环跳”幕后的“黑监狱”现象 - 议报

如果在被阉割后的百度(www.baidu.com)搜索“富士康血汗工厂”,可以获得597,000条结果。 然而,将富士康“连环跳”归罪于“血汗工厂”,实在有点掩盖真相。 於 yibaochina.com