手作步道 課程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦台灣千里步道協會寫的 手作之道:築路,與自然對話的山徑美學【千里步道系列2】 和臺灣千里步道協會,古庭維,白欽源,吳雲天的 淡蘭古道[北路]都 可以從中找到所需的評價。

另外網站111年基隆市學習型城市計畫成果展示–翻轉學習.共創基隆也說明:此次課程由3/10(四)開始到5/26(四),一共12次,除了帶領學員從步道 ... 其中在手作步道製作的過程中,因要考量環境生態和承載、生態友善、以最小 ...

這兩本書分別來自果力文化 和晨星所出版 。

開南大學 觀光運輸學院碩士在職專班 江明倫所指導 倪美菁的 健行者目的地意象、旅遊體驗、休閒滿意度與重遊意願之研究 -以桃園市五酒桶山為例 (2021),提出手作步道 課程關鍵因素是什麼,來自於休閒滿意度、旅遊體驗、健行、新冠肺炎。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 環境教育研究所 王順美所指導 孟琬瑜的 走向心中的無名大山 ─ 一位解說員與書寫者的生命實踐與轉化之敘事探究 (2015),提出因為有 敘事研究、環境學習、環境教育的重點而找出了 手作步道 課程的解答。

最後網站【閱讀筆記】《手作之道》「真正重要的東西無法用眼睛察覺。」則補充:透過手作步道去理解、關懷自然,進而體認人與土地的連結。 很久以前還是上班族的我,應公司的要求去上了一堂所費不貲的「成長課程」,內容忘得差不多 ...

手作之道:築路,與自然對話的山徑美學【千里步道系列2】

為了解決手作步道 課程 的問題,作者台灣千里步道協會 這樣論述:

手作步道 是尊重自然的山徑美學 也是一種綠色的社會設計 以「手作」開創人與自然的雙向療癒 以「綠道」串連生態廊道 以「步道師」傳承風土技藝 以「志工假期」開展生態旅遊、綠色經濟 ★ 手作之道 做的是通往自然的路 也是通往人心的路 透過「手作步道」之窗,我們看見行走其上的先民生活史、了解地質土壤與林相形成的自然史、觀察水的作用與人的需求交互影響,學習「就地取材」發展出來的工法智慧。——徐銘謙 台灣千里步道協會副執行長 「手作步道」是名詞,也是動詞,它是近年國際間極受矚目的綠色運動,強調: ——以手工的方式維護步道 ——因地制宜、就地取材、與周遭自然景觀融入 ——減少

對自然山徑、環境生態的干擾 台灣千里步道協會在推動手作步道的過程中,發掘出台灣各地住民為了順應步道所在地的氣候、地質、原生生態習性而發展出的築路、修繕工法智慧,兼顧了使用者特性與棲地的整體性。 手作步道不僅強調尊重自然的山徑美學,更是一種綠色的「社會設計」,捲動更多人參與步道現場的實作與對話,讓步道的維護可以更自然、更即時、更節省經費,創造更多人與自然的正向互動、雙向療癒。 歷經十數年、一萬多名志工雙手揮汗勞作,手作步道在台灣山林間慢慢蜿蜒,成為地圖上相互串連、最美麗的綠色驚嘆號! ★徒步,最深刻的旅行方式 幽靜的山林古道,是過去聚落間連結,走上步道就能實地體驗、

探索古道與在地人文、自然生態;還有更多必須藉由做步道才有能深入的祕徑,彷彿凍結在某個時空中,等待契機再度甦醒。 而2021年底甫完成的三條國家級綠道——淡蘭百年山徑、樟之細路與山海圳——則有如台灣版的「朝聖之路」,是長距離步道的代表。步道的漫長與沿途的多樣元素,讓每個人都可以發展出自己的走法,例如淡蘭山徑的土地公、樟之細路的伯公,更可以透過新的觀點串聯出獨具特色的路線,讓人用最深刻的方式,體驗島嶼上美好的生態、地景與人情。 本書精選十七條步道的手作與修復過程,分享每一條步道上難得的緣分、動人的故事: ˙崩山坑古道:藏在知名景點之間的隱世秘境,暑夏仍有風廊、溪流、密林形成的避暑

空間,彷如穿梭時空的道光年間人文遺跡 ˙摸乳巷古道:距離台北最近的淡蘭古道,讓你轉個彎就遇見古道古厝,路上有聽不完的風土故事,如牧童「公家一頭牛」、土地公聯盟、土地公生日時「吃福」與修路故事 ˙老官道:台三線公路之前的交通要道、古道沿線上邊走邊讀碑文與故事、大窩穿龍圳、伯公的故事 ˙特富野古道:由鄒族的天神足跡帶領的山徑古道,綿延的叢山峻嶺環繞的山脊線、參天杉木成排的霧林風景,五感浸潤雲霧天籟之中,重建鄒族部落神話的遊程 ˙大南澳古道:跟著原住民獵人重訪大南澳傳奇的「莎韻之鐘」,花了六年才一步一步抵達舊部落,陪伴族人測繪傾頹家屋、3D建模,招募志工加入家屋重建、修復回家

的古道 ˙澎湖東嶼坪:離島中的離島、秘境中的秘境,是澎湖南方四島國家公園自然基地之一,菜宅與石塔、在地玄武岩與咾咕石、海上壯觀的菜圍石牆遺址群 ˙鼓勵「使用者即修復者」的原則,持續帶領志工,修復最知名的百岳熱門路線雪山主東線、最親民的綠郊台中大坑五之一 ˙龍肚國小步道:百年歷史國小的後山步道,由推動生態教育的小學校長與大學教師群一起修護與設計,是師生共學、共做的典範 ★手作,創造正向連結、綠色經濟 這十七條精選的手作步道,不只體現了「手作」與「土地」結合的時代精神,也呼應近年綠色公民、生態旅遊的新興力量,書中特別整體出具體的觀念與操作步驟,值得關心在地創生、綠色經濟

的讀者參考: ˙如何透過手作步道的過程,協助各地社區守護環境、傳承文化、活化空間 ˙以點線面、山海圳串連國家綠道,陪伴在地發展徒步經濟、為沿線社區打開超連結 ˙以「步道師」制度,傳承即將消失的技藝與美學,發揚在地與手作的古道智慧 ˙工作假期(working holiday)的手作過程,既滿足自我成就又具公益性,結合生態旅遊深入社區的另類度假方式,透過在地消費促進社區小民經濟 ˙以志工力量常態修護、改變主流工程發包,讓台灣步道整體朝向更貼近自然、更手工的樣貌發展 手作步道,連結了我們的過去與現在——它揉合了生態、地理、人文、風土、族群與庶民生活,述說島嶼百年風

貌;它更指向未來,召喚我們對這片土地、對發展、對技術、對自然的集體想像。 和築徑人一起走讀最立體生動的島嶼風華,在徒步與手作中寫下歷史。 【手作步道・Eco-craft trail】小字典 手作步道以低設施、低衝擊的特性,具備適應大自然的韌性。強調嚴謹完整的事前調查與規劃,包括自然生態、文史資源調查,以掌握步道周邊環境因子等影響,進行問題分析與工項判斷,同時符合環境美學與生態保護的目的。數百年來台灣各地住民順應所在地的氣候、地質、生態習性等發展出許多傳統建築、步道修繕工法,體現的即是手作步道因地制宜的「適切設計」。 本書特色 ★ 收錄最新串連的國家綠道、長距離步道、離島

步道祕境 ★ 特寫「榮譽步道師」傳承風土技藝、天人合一的精湛工法 ★ 17條手作步道精選、98幀工法賞析、4季限定生態野趣 暖心推薦 小 野|千里步道發起人 李偉文|作家、牙醫師、環保志工 吳 晟|作家、詩人、種樹的人 吳雲天|台北市出去玩戶外生活分享協會秘書長 劉克襄|作家、詩人、步道志工 (按姓氏筆畫序)

手作步道 課程進入發燒排行的影片

自2009年開始,協助太魯閣國家公園建立國內首支依據志願服務法成立的「步道志工」隊伍引領青年學生藉由手作步道與自然重新連結,也在永和社區大學成立步道社團課程,以持續步道觀念的推廣、溝通。

手作步道強調以人力方式運用非動力工具輔助進行施作,降低對生態環境與歷史空間的擾動,以增進步道的永續性與整體性。

手作步道的基本原則包括:

考量環境生態:順應步道所在地的氣候、地質、原生生態習性等,兼顧使用者特性與棲地整體性

考量人文歷史:依循歷史反映工法,結合傳統工藝、在地知識進行因地制宜的「適切設計」

設定環境承載量:基於在地資源調查,設定可接受的遊客衝擊程度,進行步道分級及相對應的施作強度,提供從大眾化到荒野級多樣的遊憩體驗機會

盡量就地取材:減少外來材料從採礦到運輸在能量與資源的損耗,善用現地既有自然材料

重視常態維護:確保步道具備一定彈性能因應大自然的變化,又能保持一定程度的穩定性。

6強調公私協力:政府的土地管理單位、專業者與民間組織從規劃討論、施作與後續維護需共同參與、平等合作。

在此過程中,志工的參與看似療癒受傷的土地,實際上透過與土地深層的互動,現代生活中與自然隔離的焦慮、以及人與人之間疏離的關係也將獲得療癒。手作步道期望帶來的是更全面的改變,藉由實作行動的過程促發環境的覺知、增進對環境的關懷與敏感度,進而關心更廣泛的環境議題。

健行者目的地意象、旅遊體驗、休閒滿意度與重遊意願之研究 -以桃園市五酒桶山為例

為了解決手作步道 課程 的問題,作者倪美菁 這樣論述:

自2020年初新冠肺炎疫情爆發以來,各國接連的封鎖國境及進行封城,國人無法正常的出國旅遊,國外旅客來台觀光旅遊也有諸多限制或禁止。因此在疫情期間健行已成為國人調劑身心和舒緩生活壓力不可或缺的重要一環。本研究選擇以桃園市的「五酒桶山」作為研究地點,旨在探討健行者目的意象、旅遊體驗、休閒滿意度與重遊意願之關係。研究方式採問卷調查法,以20歲以上曾參與過「五酒桶山」之健行者進行問卷調查,有效問卷共428份。以描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析及迴歸分析進行資料處理,研究結果顯示:「健行者之背景」在目的地意象、旅遊體驗、休閒滿意度有部分顯著差異,但對於重遊意願則無顯著差異;目的地意象對重遊

意願有顯著正向的影響;旅遊體驗對重遊意願有顯著正向的影響;休閒滿意度對重遊意願亦有顯著正向的影響,健行者在目的地意象、旅遊體驗、休閒滿意度及重遊意願互有相關性。

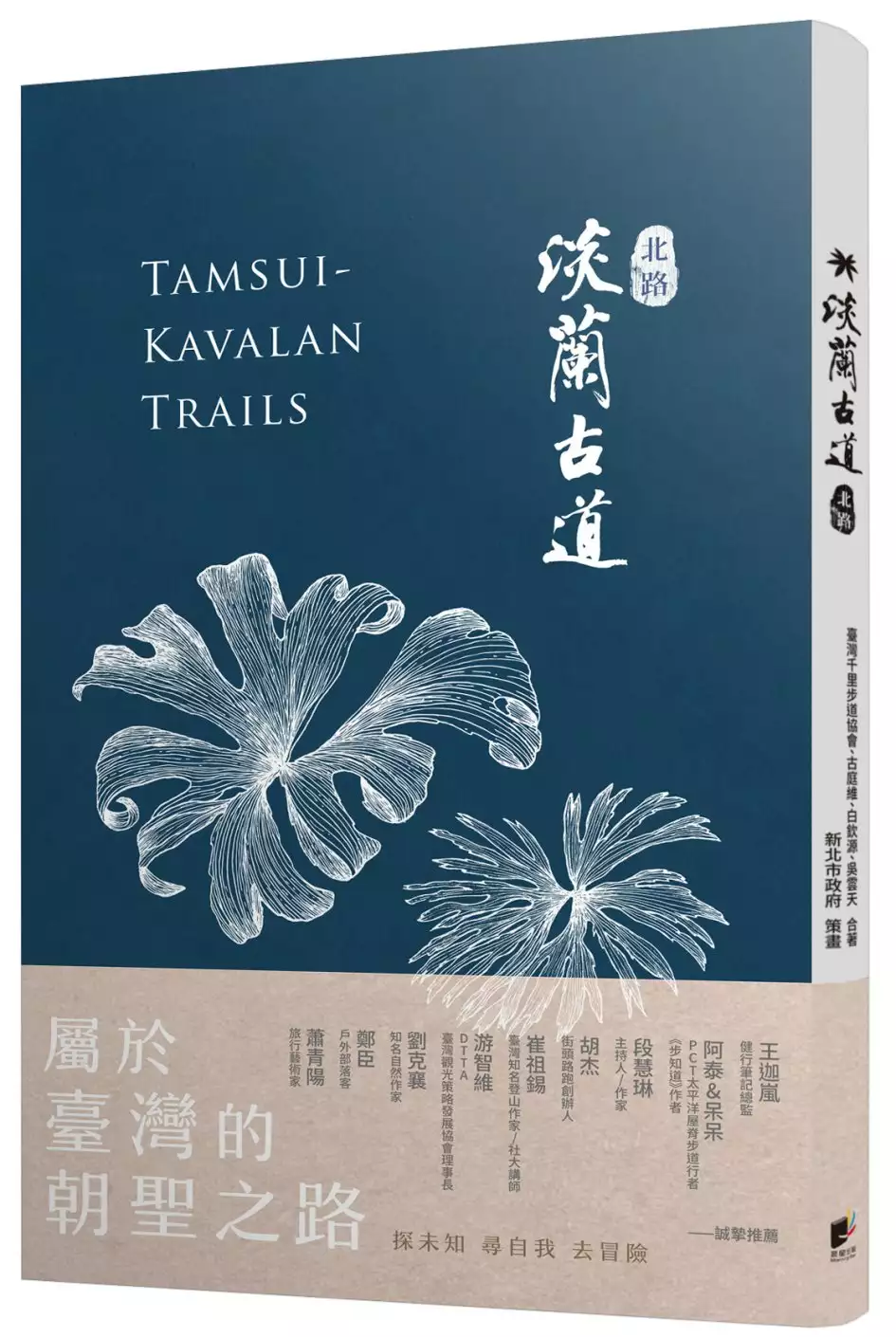

淡蘭古道[北路]

為了解決手作步道 課程 的問題,作者臺灣千里步道協會,古庭維,白欽源,吳雲天 這樣論述:

「初野者」的最佳選擇, 感受百年前拓荒祖先所見所聞, 用雙手與雙腳認識北臺灣百年淡蘭古道, 體驗冒險、探索未知、尋找自我。 北臺灣璀璨百年的見證——淡蘭古道 西元一八00年至一九00年,為北臺灣開始由西部轉往東部發展的黃金時期,除地理因素外,清廷治理的政策與先民拓墾的韌性,不斷在地表留下足跡,形成淡水廳到噶瑪蘭廳(現今臺北到宜蘭)的交通大路。為使這具有歷史文化意義及故事性的古道,風華再現,我們開始探索散落在淡蘭歷史時空的浮光掠影,踏上尋找北臺灣百年淡蘭之路。 淡蘭古道擁有豐富的人文,歷史,生態,其路網分有北、中、南三大路徑,全程長約200公里,其中北路(約67公里)已完

成修復,新北市政府採用自然生態工法修築步道,復舊如舊,更用國際級格局推廣臺灣的長距離步道旅遊,秉持珍愛臺灣的心孕育本書。本書著重於淡蘭古道〔北路〕的文化、歷史、聚落、生態樣貌、旅遊路線等,帶領讀者品味淡蘭古道[北路]的多元風貌。 最有質感的登山風格書,每章都是不同面向的淡蘭 淡蘭古道相當具有多元性,精彩的兩百多年歷史故事外,兩億年前侏儸紀時代恐龍腳下的雙扇蕨,現在在淡蘭古道上俯拾即是,原始的自然環境住了許多環境指標小嬌客,翻開不同章節,就能閱讀到淡蘭古道北路最完整的歷史、小鎮故事、動植物生態及手作步道理念等不同風貌。帶領讀者走訪登山步道,再也不是走馬看花,而是走出步道的特色,品味濃

厚的歷史或自然風味。 達人帶你走讀淡蘭古道北路最秘境 延攬最了解淡蘭古道的臺灣千里步道協會、文史工作者及登山專家,推薦北路最值得走踏的路線,包括馬偕博士足跡、鐵道古道交會秘境、楊廷理古徑、燦光寮古徑等,並探訪淡蘭古道最「野」性的生態旅遊路線,「初野者」們,現在就跟著達人們一起體驗淡蘭古道! 本書特色 1.淡蘭古道[北路]延攬深耕淡蘭古道多年的臺灣千里步道協會及知名的登山專家吳雲天、古庭維撰寫,提供讀者最豐富且全面的淡蘭古道書籍。 2.淡蘭古道[北路]除了是登山旅遊地圖書外,更是一本可在家閱讀的淡蘭歷史人文書籍。 3.淡蘭古道[北路]與種籽設計合作,文字搭配精美手

繪風插圖值得一讀再讀。 好評推薦(依姓氏筆畫排序) 王迦嵐 健行筆記總監 阿泰&呆呆 PCT太平洋屋脊步道行者/《步知道》作者 段慧琳 主持人/作家 胡 杰 街頭路跑創辦人 崔祖錫 臺灣知名登山作家/社大講師 游智維 DTTA臺灣觀光策略發展協會理事長 鄭 臣 戶外部落客 劉克襄 知名自然作家 蕭青陽 旅行藝術家

走向心中的無名大山 ─ 一位解說員與書寫者的生命實踐與轉化之敘事探究

為了解決手作步道 課程 的問題,作者孟琬瑜 這樣論述:

本研究以自我敘說方式進行論文書寫,論文內容以我—一位解說員與書寫者在自然中學習與成長的生命經驗,以及以過去經驗為基礎展開的環境教育實踐,為敘事的兩條主要軸線。以我個人生命史的時間軸線為背景脈絡,交織出一條逐漸被踩踏清晰的「自然之路」,我的學習與理解,再編織進自身生命經驗的動態過程。在本研究中,我以「非正規與非正式環境教育者」(解說員與書寫者)此一位置發聲,透過敘事書寫追溯了我從童年起始,在自然中的經驗與學習,以及從工程師跨界成為解說員、書寫者,並展開更多學習和參與的轉化歷程。探究自己一路跨界至環境教育的召喚,過程的經驗與實踐,以及它們在環境教育中的意義。正如同展開一趟朝向內心的大山之行,運用

手邊文獻為地圖,逐步穿越迷霧前行。研究發現,召喚來自沉浸於自然的經驗、置身野地的美學、從自己出發的關懷。 實踐則跨越非正規、非正式環境教育與正規教育;從個人的學習到群體的學習、從個人的實踐到群體的實踐。一個環境教育者的學習,根本上是一個需要時間與經驗複雜交錯陶成的歷程。並以環境教育實踐中罕見的學生家長實際參與學校教育的角度,真實呈現了學校教育的問題。在沒有任何經費資源的條件之下,以發起家長師生參與行動的方式,進行校園生態棲地營造、長期維護以及環境問題的解決,實踐環境教育。以整個做中學的行動歷程為參與者的環境學習歷程,同時增進參與者的對地方的情感和認同、有力感與信心。這也是一趟不斷跨越邊界的旅

程。期許每個人做一個持續轉動的齒輪,帶著其他人一同轉動,讓週遭認同近似價值和理想的人,在貢獻自己的時間、經驗、技術和能力時,也再次深描對於自身生命意義和價值的認同。書寫是將經驗定格化為語言文字,串連起所有歷程的方式;記錄經驗、反思經驗、再現經驗。也扮演著傳播的功能。最後提出給解說員與環境教育者、給學校教育、給學生家長、家庭教育和生活教育的價值、從近身之處恆常實踐的研究啟示與建議。

手作步道 課程的網路口碑排行榜

-

#1.手作步道志工回娘家打造太平山「櫻木花道」 - 葛瑪蘭新聞網

林區管理處邀請以往曾經來參加果手作步道的志工夥伴包括:新莊社區大學、 ... 以手作方式來維護自然步道,配合豐富多樣且專業的課程特別邀請步道師、獸 ... 於 www.kamalan-news.com -

#2.步道師認證體系與手作步道活動準則| 台灣千里步道協會

手作步道 的專業化與制度化發展,在引進國外步道志工組織經驗與持續累積台灣本土工法案例下,於2015年提出更為完整系統化的「步道學課程體系」,以不同的主題分類與訓練 ... 於 www.tmitrail.org.tw -

#3.111年基隆市學習型城市計畫成果展示–翻轉學習.共創基隆

此次課程由3/10(四)開始到5/26(四),一共12次,除了帶領學員從步道 ... 其中在手作步道製作的過程中,因要考量環境生態和承載、生態友善、以最小 ... 於 www.learningcity.ncnu.edu.tw -

#4.【閱讀筆記】《手作之道》「真正重要的東西無法用眼睛察覺。」

透過手作步道去理解、關懷自然,進而體認人與土地的連結。 很久以前還是上班族的我,應公司的要求去上了一堂所費不貲的「成長課程」,內容忘得差不多 ... 於 knoxyang.blogspot.com -

#5.坪林手作步道環境教育體驗(10295)

... 河川日新店溪環境教育體驗課程【漂流在新店溪上百年的人文故事】 ... 手作步道是更強調回饋與公益的生態旅遊形式,對用水戶的環境教育更為深刻外,由於需要較長 ... 於 deea.wratb.gov.tw -

#6.步道學實務課程規劃成果發表暨結業式 - 健行筆記

... 志工參與手作步道活動,486位學員加入步道學入門課程,121人完成實務課程,其中21人成為種子師資、18位為實習步道師、7位步道師,並有3位資深步道 ... 於 hiking.biji.co -

#7.我在阿帕拉契山徑:一趟向山思考的旅程-岳讀 - 登山補給站

為了解答心中的疑惑,她遠赴美國學習手作步道,在行動和學習中打開她的視野。 ... 設計的步道設計;二〇一一年發展出「步道學」課程體系,與林務局合作推動手作步道 ... 於 store.keepon.com.tw -

#8.山林秘境手作步道- 熱線追蹤 - 台視

山林秘境手作步道. 新寮瀑布步道,再次成為熱門景點。為了確保自然生態和地方產業永續發展,除了冬山工作站的巡山員得確實做好巡護工作,羅東林管處更 ... 於 www.ttv.com.tw -

#9.樟之細路(五)~2023.05.13薑麻園、老官道古道走讀

樟之細路是臺灣目前最長的國家級自然步道。 ... 等,步道包含手作步道、石板步道還有水泥道路,全程約6.5公里,是樟之細路FSA54的 ... 【課程對象】協會會員及ㄧ般民眾 於 www.naturetrail.org.tw -

#10.手作步道人與自然最美的對話 - 小世界周報

順著小徑,跟隨「泰平共學村」志工們的腳步前進,走進串聯百年歷史的淡蘭山徑,透過參與手作步道製作,來一場人與自然最美的對話。 於 shuj.shu.edu.tw -

#11.2023手護文山步道學 - BeClass線上報名系統

本課程理論與實務兼具,從步道環境探索,人文歷史、棲地生態、整體系統觀點的建立與實際動手做步道,帶您了解維護一條不影響生態棲地與兼顧人行安全的天然步道並非難事。 於 www.beclass.com -

#12.新北〝步道師〞,首開步道學課程!延續淡蘭手作精神修復步道

新北市政府率先響應,在淡蘭古道的修復上,以友善環境為原則,導入「就地取材、生態透水、古道復舊」的工法。這次課程將手作步道精神全面推展到其他步道修復工作,與千里 ... 於 newtaipei.travel -

#13.荒野台北第三期手作步道志工招募 - 環境資訊中心

室內課:台北市中正區詔安街204號 荒野保護協會台北總會B1教室。 戶外課與期末旅行:依各次活動而異,課程與行程將另行通知。 【課程對象】上限40名。 於 e-info.org.tw -

#14.2021 步道學實務課程(北中南高+香港)調查成果發表暨結業式

一方面希望充實步道師種子師資共學. 社群的人力,以回應日趨蓬勃的手作步道趨勢,另一方面,落實在地關懷守護步. 道的組織行動。 密集的兩個月總計76 小時 ... 於 www.nthcc.gov.tw -

#15.博客來-手作步道:體驗人與自然的雙向療癒。特別收錄[手作 ...

書名:手作步道:體驗人與自然的雙向療癒。特別收錄[手作步道・全方位工具箱〕【千里步道系列1暢銷增訂版】,語言:繁體中文,ISBN:9789860633672,頁數:256, ... 於 www.books.com.tw -

#16.就是要走2】手作步道:築徑人帶你走向百年古道、原民獵徑 ...

【夢幻步道,就是要走2】手作步道:築徑人帶你走向百年古道、原民獵徑、郊山綠道,體驗人與自然的雙向療癒,作者:台灣千里步道協會,出版社:果力文化, ... 於 www.buybook.tw -

#17.周末在家超無聊?那你來參加淡蘭古道手作步道工作假期

新北市觀光旅遊局說,這次活動課程仍延續民墾精神手作推展步道修復工作,透過室內課程與戶外實作,傳授手作步道的精神及工法運用,有興趣的民眾歡迎 ... 於 www.setn.com -

#18.手作步道就地取材新竹林管處內洞辦理教學 - 蕃新聞

手作步道 和一般水泥步道工程不同,是透過使用簡單工具、就地取材,以手作 ... 辦理1場次手作步道教育宣導,透過解說課程,讓參與者了解何謂手作步道。 於 n.yam.com -

#19.手作步道操作模式及其在生態旅遊的應用 - 林務局

2. 工作假期:指步道維護勞動加上遊憩體驗. 行程、步道基本觀念課程,志工參與者須繳納. 部分費用,並經過篩選才能參加,為目前手作. 步道操作較主要的 ... 於 www.forest.gov.tw -

#20.〈社區組織與社區發展〉課程-美濃手作步道實作工作坊

社區組織與社區發展課程與美濃愛鄉協進會、台灣千里步道協會、龍肚國小合作舉辦後山手作步道實作工作坊,與居民一起協力做步道。 一步一腳印、手作的溫度. 於 sites.google.com -

#21.賴副總統走訪雙溪泰平體驗手作步道肯定農委會以傳統工藝保留 ...

水保局長李鎮洋也宣示未來將持續落實手作步道精神,引進步道學課程體系,有系統地為相關業務承辦人員、輔導團隊、社區組織規劃教育訓練,並優先支持符合手作原則的步道工程 ... 於 www.swcb.gov.tw -

#22.步道行動教室 - 新北市永和社區大學

只要步道學系列之室內課程出席六次+手作步道戶外實作出席一次+作業繳交六次以上,即可全額退還保證金;並可獲「千里步道之友」卡,享有「步道之友」 ... 於 community-univ.org -

#23.跑馬古道手作步道體驗活動為百年山徑盡一份心力 - LINE TODAY

羅東林管處與台灣千里步道協會、羅東社區大學合作,於首度開辦的「宜蘭步道學」入門課程加入跑馬古道實作課程,安排專業步道師群帶領學員進行一次戶外 ... 於 today.line.me -

#24.仙跡岩森林系輕鬆走|新北市景點-導覽課程 - 104高年級

尤其走在「千里步道協會」發起由民間團體與公部門合作與民眾以手作方式運用木頭、石材等當地材料來鋪設步道,避免使用水泥,既可保護步道生態不受干擾,也 ... 於 senior.104.com.tw -

#25.最新消息 - 戶外教育資源平臺

圖片來源:紀州庵文學森林活動頁面我在森林中寫詩,走在手作步道上活動日期|202. 於 outdoor.moe.edu.tw -

#26.從使用者到維護者:手作步道推動的成效與展望

可招募國際志工。 ○ 結合山岳教育、無痕山林. 課程。 觀霧. 大霸尖山步道/. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#27.微笑山線手作步道家山生態由你「手」護 - 中華日報

記者黃秋儒/新北報導源自先民修路人的智慧工法「手作步道」, ... 植物生態調查及進行外挖子山稜線步道局部路段手作步道維護工作,不論透過通識課程 ... 於 www.cdns.com.tw -

#28.「步道師」用鋤頭、石頭和木材鋪設山林合一的小徑——徐銘謙 ...

為了系統化訓練手作步道人才,2015 年提出「步道學課程體系」及公布「步道師」認證方式,現在全台已有40 多位的手作步道師。 從環境運動開始,一路走來快 ... 於 pansci.asia -

#29.【自己山徑自己修】60名義工親手搬木材上山打造手作步道

【自己山徑自己修】60名義工親手搬木材上山打造手作步道 ... 傳遞可持續山徑概念,並找來共60位義工,提供一共四次的培訓課程,包括事前的可持續山徑 ... 於 www.hk01.com -

#30.謝金河:五酒桶山的手作步道 - 財訊

謝金河:五酒桶山的手作步道 · 桃園蘆竹區有兩座海拔一百多公尺的小山及親山步道,一個是南坎的後花園五酒桶山及不遠的羊稠坑森林步道。 · 這個禮拜的台北捷 ... 於 www.wealth.com.tw -

#31.遇見基隆最美的山徑-基隆步道學基隆市基隆社大 - 愛課程

延續這股力量,步道學的課程也逐漸朝向在地化、社區化,特別是與社區大學培育社區公民參與的基礎 ... 手作步道:體驗人與自然的雙向療癒〈果力文化/2021/12/定價580〉 於 www.icourse.com.tw -

#32.人與土地的深層對話– 手作步道的國內外案例分享 - Accupass

課程 介紹:透過「手作之道」,我們得以親近自然、徒步走上歷史—細細領略古道上行走的先民生活史、了解地質土壤與植被形成的自然史、觀察大自然的作用力與人的需求,而「就 ... 於 www.accupass.com -

#33.新時代最時尚的勞動,「櫻花手作步道」誕生 - 今周刊

在工作前,所有人都要接受一系列的手作步道課程,藉此對大自然有更深的了解,也會更疼惜它。這些課程後來就發展出有系統的「步道工作假期」「種子師資 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#34.踏上綠道用雙腳開啟一場最貼近土地的旅行:千里步道協會

相較於一般慣行步道工程,手作步道工法強調六大原則: ... 套適用於臺灣土地的「步道工法設計手冊」,另外也發展「步道學」專業志工培訓課程、步道師 ... 於 canopi.tw -

#35.接地氣的環保運動:手作步道的前世今生 - 網氏/罔市女性電子報

2019年1月5日,可說是台灣手作步道運動的重要里程碑。 ... 加入千里步道工作團隊的這一年,也是首度,太魯閣國家公園開辦原住民步道修護培訓課程,並 ... 於 bongchhi.frontier.org.tw -

#36.龍肚國小「後山生態園區」手作步道工作坊 - 上下游

設立於大正11年(1922)的龍肚國小,長年致力於生態與食農教育,並在近年定位為「客家里山塾」,作為學校本位課程的發展綱要。後山有令人稱羨、將近三 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#37.活動報名 - 探索啟航

... 透過此次參訪活動,帶領同學探訪淡蘭古道,並與台灣千里步道協會成員訪談交流,了解手作步道運動。 ... 111學年度「探索啟航」學習計畫教育訓練課程報名開始啦!! 於 epea.im.ncue.edu.tw -

#38.默默守護山徑的匠人| 台灣「榮譽步道師」計畫 - 嘖嘖

原本的古道土路被翻修成水泥路面,卻未考量地震、沖刷頻仍,水泥路面容易崩裂,破損率比傳統的石子路還要高。 千里步道協會多年來推行「手作步道」,提倡 ... 於 www.zeczec.com -

#39.112-春季班231C102- 遇見基隆最美的山徑-基隆步道學

延續這股力量,步道學的課程也逐漸朝向在地化、社區化,特別是與社區大學培育社區 ... 探索,到資源調查、規劃,進而以本土化、在地化的手作步道工法維護天然步道,帶 ... 於 kcu.twcu.org.tw -

#40.「手」護山徑的匠人手作步道維護生態 - PeoPo 公民新聞

由於課程與環境教育有關,因而接觸到千里步道協會,發覺協會的環境保護觀念與他相似,對環境教育抱有熱忱的他,決定成為千里步道協會的一員。 地瓜會負責 ... 於 www.peopo.org -

#41.崩山古道-手作步道

千里步道協會:自2013 年開辦「步道學」課程開始,多年來不僅建構出專業志工培訓及認證體系,同時參考國外相關規範、結合國內實務經驗,發表《步道師認證體系及手作步道 ... 於 www.xn--djr420n.tw -

#42.步道志工修護工法設計及培訓實作計畫(二) - 太魯閣國家公園

今年度針對24位參訓學員規劃執行三場次進階培訓課程,分別為「步道調查工具的 ... 而自101年度起以綠水登山學校為基地,以手作步道方式服勤施作綠水工法示範步道、綠水 ... 於 www.taroko.gov.tw -

#43.Page 73 - 2022 國立臺灣大學社會服務專刊

經營理念與千里步道協會合作,共同推行手作步道之理念。「步道志工」透過「工作假期」的服務形式,用手做步道的方式與自然的工法,保留原始步道,服務登山者行的安全與 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#44.校山守護112 – 華夏科技大學-高等深耕教育計畫

本週#步道與環境#USR 創新課程專題講座「從千里步道到手作步道(郊山步道奇觀)」, ... 手作步道的核心價值以現地取材的方式推動#整體規劃#公民參與手工製成的方式, ... 於 hwhusr.gocloud.tw -

#45.草山手作步道跨界展現林、學、社合作成果 - 農業知識入口網

本次特別安排臺灣千里步道協會文耀興老師分享如何打造一條兼具「人與自然環境」、「人與傳統文化」及「找回內心世界最純的自己」的步道課程,課程中管理單位、在地居民及 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#46.手作步道工法訓練志工修復嘉明湖步道部份路段 - TaiBIF

林務局自102年起,委託台灣千里步道協會辦理「手作步道維護制度建立暨實務操作評估計畫」,規劃引進國外步道志工組織與師資來台,進行種子師資訓練課程, ... 於 portal.taibif.tw -

#47.榮譽步道師守護築路工藝尋找新時代裡的步道存續之路

如同許多正日益消逝的珍貴文化資產,手作築路所延續的在地故事與文化記憶, ... 化的「步道學課程體系」,以不同的主題分類與訓練等級訂定課程內容, ... 於 www.avierpro.com -

#48.嘉明湖手作步道開放報名山友付費工作為山林盡心| 生活 - 中央社

嘉明湖手作步道工作假期今天下午5時開始報名,5天4夜費用6000元,進行步道修復工作。工作辛苦沒薪水還要付費,但因山友們抱持為美麗山林盡心的想法, ... 於 www.cna.com.tw -

#49.步道學興起新北「步道師」課程為職人舖路 - 工商時報

新北市觀旅局表示,上月首度與千里步道協會合作,邀請步道承辦、工程人員參加步道師課程,由資深步道師帶領為期3天的室內課程與戶外實作,傳授手作步道的 ... 於 m.ctee.com.tw -

#50.鳩之澤櫻花林小徑手作步道工作假期

[ 開放會友及眷屬報名! 不用考慮了~ ] 羅東林管處轄管自然步道21條為數眾多,為符合民眾需求及維護環境生態,自104年起以來即在太平山國家森林遊樂區辦理手作步道工作 ... 於 outdoorsfun.neticrm.tw -

#51.步道學課程規劃說明-實務課

里山守護志工培力計畫郊山步道守護全新升級:步道學課程聯絡人課務小天使朝政課務大天使小強 【步道學】課程目標1. 發展本土化的手作步道工法資料庫及 ... 於 www.slideshare.net -

#52.新北邀手作修復步道揮汗體驗淡蘭古道之美 - TVBS新聞

觀旅局表示,活動課程透過室內課程與戶外實作,傳授手作步道的精神及工法運用,歡迎大家一同在崩山坑古道循著古道生活痕跡,彎下腰一起揮汗修復古道, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#53.千里步道手護山林 - 新北市永續環境教育中心

協會的步道守護工作有兩項重點工作,分別為示範區跟手作步道這兩項。 ... 臺南社區大學在地長期經營,台江分校將課程選擇開在社區的大廟裡,引進非常多的觀念:包括 ... 於 www.sdec.ntpc.edu.tw -

#54.新北「步道師」首開步道學課程!延續淡蘭手作精神修復步道

新北市政府率先響應,在淡蘭古道的修復上,以友善環境為原則,導入「就地取材、生態透水、古道復舊」的工法。 這次課程將手作步道精神全面推展到其他步道 ... 於 www.ourtrails.com.tw -

#55.屏東排灣及魯凱古道手作步道課程

屏東排灣及魯凱古道手作步道課程. 發佈日期:110-04-23 資料來源:春日鄉公所. 相關檔案. 簡章.odt. (323.48KB).odt. 回上一頁; 回最上面; 回首頁. 於 www.pthg.gov.tw -

#56.專訪/我家後院有條手作步道!千里步道協會談步道與聚落的 ...

誰會想花錢去做步道?在20年前,或許大家都會這樣想,可是到了今天,手作步道蔚為風潮,結合工作假期的深度旅遊型態,更吸引許多人爭相報名。 於 www.outsiders.com.tw -

#57.淡蘭百年山徑~跑馬古道手作步道體驗活動歡迎民眾免費報名參加

羅東林管處與台灣千里步道協會、羅東社區大學合作,於首度開辦的「宜蘭步道學」入門課程加入跑馬古道實作課程,安排專業步道師群帶領學員進行一次戶外實作 ... 於 ntnews.com.tw -

#58.步道學興起新北「步道師」課程為職人舖路- 生活- 中時

新北市府去年修復淡蘭古道,更作為手作示範步道,展現友善環境的成果, ... 步道師認證課程邀請步道承辦、工程人員參與,學習手作步道的精神及工法 ... 於 www.chinatimes.com -

#59.歡迎光臨台中市文山社區大學Taichung Wensun College

本校於105年開始與臺灣千里步道協會合作開辦步道學課程,結合手作步道理念與在地志工的手作維護培力,建立公私協力模式。106年於大坑五之一號步道0K+600 處,以志工 ... 於 www.wtctxg.org.tw -

#60.步道學-台灣千里步道協會 - 國立教育廣播電台Channel+

... 旗美社大合作開設16期的步道學入門課程,4期的實務課程,在台灣各地邀請愛好走路、關心環境的朋友們,以鋪面調查、手作步道等行動就近守護家山。 於 channelplus.ner.gov.tw -

#61.【2023手護文山步道學】歡迎報名- 台北 - 文山社區大學

臺北市文山社區大學2023年春季班專案課程介紹歡迎所有喜愛自然山林、關心自然環境、願意了解手作步道生態工法的朋友,一起來參加步道守護行動! 於 www.wenshan.org.tw -

#62.《中埔山步道上,手作步道的印記。》 - 林淑英部落格

這個課程的路線正如http://blog.udn.com/selin7777/40306566《搭捷運‧走郊山‧訪古道》圖文所敘,只是這回重點是:訪手作步道。 有關手作步道的介紹, ... 於 blog.udn.com -

#63.向陽手作步道班 - MINNAZOO

八人的團隊或許因為常常共事,加上參與過多次的手作步道與工作假期 ... 大家關在管理員室,慢慢的烹煮食物,聊天,也討論著一些籌劃中的想法、課程。 於 minnazoo.com -

#64.千里步道- 貼文 - Facebook

推動手作步道多年來,向台灣各地的耆老匠師學習,南方排灣、魯凱族用石頭臻於化境的內力,以及當地地質特性聯動母語、建築工藝的生活文化,特別值得探究、紀錄與傳承。 … 於 zh-tw.facebook.com -

#65.「手」護山徑的匠人手作步道維護生態 - 外交部NGO雙語網站

由於課程與環境教育有關,因而接觸到千里步道協會,發覺協會的環境保護觀念與他相似,對環境教育抱有熱忱的他,決定成為千里步道協會的一員。 地瓜會負責 ... 於 taiwanngo.tw -

#66.延續民墾精神-淡蘭手作修復古道 - 永和分局- 新北市政府

這次活動課程仍延續民墾精神手作推展步道修復工作,透過室內課程與戶外實作,傳授手作步道的精神及工法運用,有興趣的民眾歡迎一同在崩山坑古道,尋著古道生活痕跡,彎下腰 ... 於 www.yonghe.police.ntpc.gov.tw -

#67.山海圳、淡蘭古道都手作人力徒手搬木頭,竟能打造上百里步道

打破政府發包鋪水泥路的框架,台灣千里步道協會號召公民與廠商,手作 ... 的課程,搭配工作假期的實作,培育更多專業人力,形塑更大的手作步道網絡。 於 www.cw.com.tw -

#68.古道、手作步道、海外健行步道系列講座 - 孫立人將軍官邸

古道、手作步道、海外健行步道系列講座 ... 社團指導老師、永和社大步道行動教室公共社團顧問、台北市文山社大步道學課程講師、台中文山社大步道學課程講師資深步道師… 於 artgo.com.tw -

#69.[講座] 手作步道—從抗爭到典範建立的社會實踐;講者:徐銘謙 ...

2002年因注意四驅車闖入山林的破壞,陸續發起「刷青苔救古道」、「愛山林反纜車」、「牽手無礙親近自然」等運動;2006年赴阿帕拉契山徑學習手作步道,返國後推動步道志工與 ... 於 cla.ntust.edu.tw -

#70.咱的鷄籠|從千里步道到手作步道(二) - YouTube

基隆社區大學邀請到台灣千里 步道 協會,開辦一系列 課程 ,教大家守護山林的秘訣,除了室內講座,還有戶外 手作 體驗活動!一起來看看吧!主題:從千里 步道 ... 於 www.youtube.com -

#71.千里步道活動 - kawas

在節氣的大暑之日,kawas請台灣千里步道協會協辦步道手作課程,終於成行! 這次的手作步道路選擇台北大縱走的其中一段雙溪溝古道,這段位於圓覺瀑布與 ... 於 www.kawas.tw -

#72.{活動分享}《手作之道 :築路,與自然對話的山徑美學》首 ...

第一社大去年開設「高雄步道學」課程,和台灣千里步道協會合作,師生一起從室內課討論、戶外走讀觀察、到期末實際去到半屏山進行戶外實作,一步一步探索, ... 於 kh1cu.blogspot.com -

#73.【社大20特展】永和社大|以步道為主題的在地實踐

同時也必會包含一場手作步道的環境體驗活動,以及期末兩天一夜的期末旅行。以凝聚社員間的感情,並將課程所學落實於戶外活動之中實踐。 步道社的學習 ... 於 www.civilmedia.tw -

#74.那瑪夏山徑生態旅遊培力課程 - 很角色時報

手作步道 強調降低對原本環境的衝擊,因地制宜、就地取材,運用當地風倒木、崩落堆積散落的土石、或於適當處開挖埋於地底之石塊等工法,盡量讓施作環境保有 ... 於 www.taidaily.com -

#75.千里步道系列2 手作之道: 築路, 與自然對話的山徑美學| 誠品線上

內容簡介手作步道是尊重自然的山徑美學也是一種綠色的社會設計以「手作」開創人與 ... 泥濘不堪。2013年「步道學」實務課程有一組以景美山步道為主題進行步道調查, ... 於 www.eslite.com -

#76.山林裡的公民行動——手作步道 - VERSE

2015 年千里步道協會取得BTCV 英國保育志工信託組織授權開設相關課程,推動民間志工參與及組織在地守護系統的方式,讓更多步道能夠獲得常態維護。 十幾 ... 於 www.verse.com.tw -

#77.環境行動案例操作與實務:手作步道工作假期| ceer-nthu

一、 提升具備環境素養及環境教育能力的環境教育人員專業的知能,加強行動技能及增進行動經驗,以利往後繼續推展環境教育工作。 二、 提升環境教育教學人員課程設計、教學 ... 於 nhcueceer.wixsite.com -

#78.師法自然 太魯閣步道志工 - 臺灣國家公園

太魯閣步道志工計畫以洛韶山莊為基地,展開一系列基礎課程與戶外實作課,包括手作步道工法、洛韶山莊修復、中橫行腳、建立志工之家等各項推動工作。 於 np.cpami.gov.tw -

#79.手作步道線上看,實用書線上看| BOOK WALKER 台灣漫讀/ 電子 ...

台灣山林祕徑之間一群人默默揮汗築徑、尺寸向前——他們是「手作步道」的築徑人以跨越時空尺度的工匠精神修築、守護林間蜿蜒的山徑與古道依山而存、與水共生——手作步道 ... 於 www.bookwalker.com.tw -

#80.淡蘭古道-崩山坑手作步道(20190901) - 婷仔的生活遊樂園

八月底的時候在臉書上看到手作步道課程,當時覺得實在太有趣了,而且又是淡蘭古道的一部分,一直都很想要把淡蘭古道完整的走完,於是就報名參加了。 於 c2a3r0e4n510.pixnet.net -

#81.手作之道【千里步道系列2】:築路 - Readmoo

手作之道【千里步道系列2】》電子書- 手作步道是尊重自然的山徑美學也是一種綠色的社會設計以「手作」開創人與自然的雙向療癒以「綠道」串連生態廊道 ... 於 readmoo.com -

#82.課程查詢 - 臺北市社區大學聯網->

本課程以發展里山守護所需具備的基礎專業知識架構,培力郊山守護志工循序漸進地累積里山環境教育推廣的能量,並深入檢視社區郊山步道的環境,進而以本土化的手作步道工法 ... 於 www.ccwt.tp.edu.tw -

#83.羅東林區管理處開辦-『跑馬古道手作步道體驗』歡迎線上報名!

... 跑馬古道實作課程,安排專業步道師群帶領學員進行一次戶外實作,將守護能量導入跑馬古道,倡議手作步道、守護環境。跑馬古道手作步道體驗,羅東林 ... 於 cenews.com.tw -

#84.馬祖工作假期 東莒魚路古道整修 手作步道 - 中華民國景觀學會

此次希望能藉由專業團隊帶領當地民眾及有興趣之志工前往參與手作步道。 ... 2、活動方式:室內講座課程、實地手作步道、地方深度導覽 於 www.landscape.org.tw -

#85.榮譽步道師傳承古法工藝|手作步道貼近自然|華視新聞雜誌

千里步道協會從2006年開始,至今已經鋪出120條手作步道。 ... 協會推出跨科際,跨領域的步道學課程,培養專業志工,兩年後發展出步道師認證制度,2019 ... 於 news.cts.com.tw -

#86.荒野台北第三期手作步道志工招募

More videos on YouTube · 歡迎有志擔任本會棲地、手作工作志工者加入我們的行列,具生態環保志工者尤佳。 · 本課程為步道手作志工培訓,以有意願於完成課程後,仍繼續參與志 ... 於 www.sow.org.tw -

#87.搶救都市生態孤島——景美山仙跡岩海巡署支線手作步道走讀

2013年千里步道「步道學」課程的學員楊至雄,在其結業報告中提出,以臺北市盆地南緣郊山作為公民參與淺山生態環境復育的實踐場域和基地。而後千里步道協會以其報告核心理念 ... 於 www.taipeibiennial.org -

#88.台南步道學入門課 - 社大學務系統

爾後陸續於台灣大學、台北文山社大、永和社區大學、台中文山社大等地開設步道學入門課程,2019年初正式公布「步道師認證體系與手作步道活動準則」,以及步道師體系各級 ... 於 ccs.tncomu.tw -

#89.知本手作步道工作坊構築深入自然與土地對話的機會 - ETtoday

(知本,手作步道工作坊,構築,對話,千里步道協會,無痕山林,二天一夜) ... 活動費用每人2,000元,包含二天一夜的課程、材料與餐點等,研習全程參與者核給 ... 於 www.ettoday.net -

#90.【宜蘭部落體驗】橫歧漾手作步道工作假期 - 卡夫卡愛旅行

【宜蘭部落體驗】橫歧漾手作步道工作假期|英士部落. 首先是室內課程,邀請步道學者來分享,了解我們兩天要修復的步道,步道是日治時期的警備道「角板 ... 於 kafkalin.com -

#91.我的台灣千里步道協會實習紀錄1. 「步道學」課程助教

課程 中學習到有關手作步道的核心精神. 與施做工法,並期待將來有實際參與手作步道的機會。 國立臺灣師範大學. 環境教育研究所. 指導老師:周儒教授. 60146008S 張博鈞 ... 於 www.giee.ntnu.edu.tw -

#92.《步道學》之手作步道實作

這兩個月來,我和拉奇每週都有個固定行程,就是參與臺灣千里步道協會的《步道學》課程。在經歷了六堂課、以及兩次戶外走讀實作後,課程也已經進入尾聲 ... 於 cosmoswanderer.tw -

#93.手作步道就地取材新竹林管處內洞辦理教學 - 台灣好新聞

新竹林區管理處與台灣千里步道協會辦理此次手作步道教育宣導活動,共有約30位烏來國中小的師生參與,透過現場步道觀察及室內手作步道的解說課程,讓 ... 於 www.taiwanhot.net -

#94.手作步道就地取材新竹林管處內洞辦理教學 - Yahoo奇摩新聞

新竹林區管理處與台灣千里步道協會辦理此次手作步道教育宣導活動,共有約30位烏 ... 現場步道觀察及室內手作步道的解說課程,讓參與者了解何謂手作步道。 於 tw.tech.yahoo.com -

#95.陽明山國家公園管理處112 年度步道志工招募簡章

以及擴大民眾對步道修繕事務的參與,並以就地取材、手作修繕方式操作,達成保育、 ... 以30 名為原則,錄取後應參加本處特殊訓練課程、實習合格後,方成為本處志. 於 www.ymsnp.gov.tw -

#96.維修山路就地取材手作步道的溫柔革命 - 公視新聞網

台灣千里步道協會以工作假期的方式,帶領志工在台灣山區進行了一百多條步道的修復,為了建立修路制度,協會在2013年創立步道學的課程來培訓步道師, ... 於 news.pts.org.tw