採 茭白筍 三芝的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦好吃編輯部寫的 從餐桌到產地:發現食物與土地的美好真味 和林春吉的 台灣水生與濕地植物生態大圖鑑(下)-水生單子葉植物都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「金牌三芝來茭心」茭白筍節活動 - 健行筆記也說明:茭白筍 節當天有農夫市集,集章茭心送好康、茭心廚房、採筍體驗... ... 10/27(六) 三芝茭白筍節好食、好玩、好體驗茭出金牌鮮滋味

這兩本書分別來自麥浩斯 和天下文化所出版 。

國立臺灣師範大學 地理學系 張峻嘉所指導 李昀穎的 從農業作物變遷看三芝鄉村發展 (2011),提出採 茭白筍 三芝關鍵因素是什麼,來自於三芝、鄉村發展、農作物變遷、土地價值。

最後網站【新北.三芝】一起下田踩泥巴,半日農夫採茭白筍體驗!則補充:這一次我們來到三芝,參加當地農會舉辦的採茭白筍活動,先說結論,打赤腳穿梭在茭白筍田中,對都市小孩是一項難得的體驗,很適合親子一起來參與!

從餐桌到產地:發現食物與土地的美好真味

為了解決採 茭白筍 三芝 的問題,作者好吃編輯部 這樣論述:

23個土地故事、66種在地食材 、70間道地好店、80道農家料理。 走逛台灣一圈,我們不只發現在地好食材,更細緻的認識了這塊土地。 全台灣第一棵紅棗樹1875年在公館石墻村種下,因著歷史與環境因素,苗栗公館成為全台唯一專業紅棗區。而且,紅棗不總是乾的呢,每年夏天到公館,即可吃到有蘋果脆感的新鮮紅棗。 談到台灣的菇類,台中霧峰一定得記上一筆。從1953年農試所在霧峰成功培育第一顆洋菇後,霧峰便成為台灣菇類的重要產地。當我們從魯味攤夾起一把金針菇時,都正不知不覺的和霧峰產生關聯,全台有一半以上的金針菇產自台中霧峰。 而充滿客家風情的白玉蘿蔔只有美濃有、台灣每

七顆雞蛋就有一顆來自彰化王功,說到米粉的起源呢,要從芬園的小村莊楓坑開始說起…… 上山下海,走訪全台,好吃編輯部打破砂鍋問到底,把食材、產地、餐桌與我們之間的親密關係,一一揭露。 說到底,還是從對土地的關懷出發。我們發現,跟著食材走,認識的不只食材,更是腳踏的這片土地。 本書特色 ˙從「餐桌」到「產地」,關心好料理與好食材 我們將從每日的餐桌、便當、飯糰裡出走,去找我們嘴裡的那塊食物,最適合他生長的地方、觀察他在土裡的樣子、和當地人學習他們最愛的家常與創意吃法。 ˙幫辛勤的農人與店家鼓鼓掌 在苗栗推行有機紅棗的「棗道24K」、在阿里山以轎篙筍發展社區

的「里佳部落」、在美濃推行客家老蘿蔔的「美濃古老客家菜」……貪吃無罪,品味要緊,我們關心種植的農人與發揚食材特色的在地好店家。 ˙除了主食材,配角也很重要 除了主角,其他林林總總的綠葉也同樣美味,既然都踏進產地裡了,當然要一起認識他們。 ˙認識台灣土地的樣貌 走出高樓,才看得到許多質樸親切的農業鄉鎮。台灣368,我們記錄汗滴底下的果實、土地的樣貌與食物真實原始的滋味。

從農業作物變遷看三芝鄉村發展

為了解決採 茭白筍 三芝 的問題,作者李昀穎 這樣論述:

當代鄉村基於各鄉村資源、社會條件的不同,在國家政治、經濟、社會結構轉變下發展出多元、分殊化的鄉村。本研究選定新北市三芝區,藉由鄉村發展理論的三個機制:商品化、政策去調節與再調節、網絡行動者空間,探究機制如何影響日治時期至今(2011年)三芝主要作物的變遷,並且如何進一步形塑三芝的鄉村發展。 研究發現從日治時期迄今,隨著農業政策轉變,過去主要生產水稻與茶的三芝區,在受到政策方針由生產到非以生產為本位的調節影響下,轉為生產茭白筍與甘藷。而商品的轉換過程中,水利相關建設、組織發生變化,同時也使原本農民的產銷社會關係網絡出現改變,並且從原本生產稻、茶相關的農事組織,轉變為強調銷售的新興產銷班組

織。同時,農民與農會的關係越趨緊密,形成組織獨大、依賴集中化的現象。由於日治時期為生產至上的發展背景,因此當時出現大面積、大規模的土地生產,然現今在非以生產為本位的引導下,僅小規模、小面積的耕種茭白筍與甘藷,透過地方產業與鄉村景緻的結合,發展觀光農園、鄉村旅遊、民宿等遊憩型態,創造新的鄉村附加價值,因此出現從銷售農產品到販售整體鄉村的商品化過程。除此之外,三芝藉銷售農作物:水稻與茶到海外,本身鄉村已納入全球體系,但當主要作物的生產轉為茭白筍與甘藷後,銷售範圍縮減台灣北部區域,三芝的在地性質愈趨強烈。 整體而言,透過此理論概念中商品化、調節、網絡三者間的相互影響重組,可較全面性地了解三芝主

要農作物的變遷,以及三芝鄉村現今發展的動態形塑歷程。

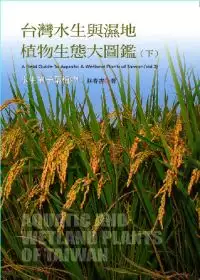

台灣水生與濕地植物生態大圖鑑(下)-水生單子葉植物

為了解決採 茭白筍 三芝 的問題,作者林春吉 這樣論述:

水生與濕地植物對於一般人而言,很可能只是澤地裡的一堆野草,但是對作者林春吉,它們不僅是美麗的植物,更是伴他一生的良友。 水生與濕地植物堪稱是生命網路的啟動者,只要有它們出現的地方,不論是一條溝渠或是一方水塘,都會成為生機盎然的自然樂園。有了水生與濕地植物之後,各類水棲昆蟲相繼駐留,掠食性的魚類和兩棲類隨之而來,然後吸引鳥類前來覓食。遠方遷徙而來的水鳥穿梭其間,濕地植物的面相不斷擴增,於是生物多樣性就更形豐富了。 台灣水生與濕地植物生態大圖鑑內容包括了516種物種,其中包含408種原生種類、61種歸化種類以及47種相關的種類,作者歷時二十餘年,持續調查台灣的水生與濕地植物,範圍涵

蓋了全台灣、蘭嶼、綠島、龜山島、澎湖群島、大小金門及馬祖列嶼等。 全書三冊按照植物分類排序,上冊為水生蕨類與雙子葉植物,中冊為水生雙子葉與單子葉植物,下冊為水生單子葉植物。書中除了完整多樣的生態圖像之外,部份還補充了植物插畫,以說明水生植物的構造。其中十餘種曾出現於植物文獻的種類,未能拍攝到生態影像,則以生態插畫輔助說明。本書是目前台灣最為完整的水生與濕地植物生態大圖鑑。 作者簡介 林春吉 1966年生於蘭陽平原,孩提時代起對於自然界中的魚類、蝦類、蘭花、蝴蝶、甲蟲、水生植物、森林樹木、兩棲爬蟲、鳥類、哺乳動物、恐龍及U.F.O充滿熱情與興趣,也奠定了往後寫作和生態攝影的基礎。目前在蘭

陽平原的自家庭園中培育多種水生植物、魚類、蝶類、蘭花及其它野生樹木花草。著有『台灣淡水魚蝦生態大圖鑑』﹝上下兩冊﹞、『台灣蝴蝶食草與蜜源植物大圖鑑』﹝上下兩冊﹞和『台灣水生與濕地植物生態大圖鑑』﹝上中下三冊﹞。

採 茭白筍 三芝的網路口碑排行榜

-

#1.【節目採訪】當季好吃跟我走

外型白泡泡吃起來幼咪咪的茭白筍,也被稱作美人腿,主要產區就在南投埔里, ... 結束採收期的忙碌,終於有時間跟大家分享,感謝行政院農業委員會 ... 於 rigengfarm.com -

#2.最新消息- 【彰化縣政府- 秀水鄉公所】

茭白筍 節活動 #農夫市集 活動現場分別由藝術家團隊、表演團隊、音樂表演團隊、三芝在地小農與公益服務區所共同組成約有108個攤位。 #採筍體驗 本年度採筍體驗是採一捐 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#3.「金牌三芝來茭心」茭白筍節活動 - 健行筆記

茭白筍 節當天有農夫市集,集章茭心送好康、茭心廚房、採筍體驗... ... 10/27(六) 三芝茭白筍節好食、好玩、好體驗茭出金牌鮮滋味 於 hiking.biji.co -

#4.【新北.三芝】一起下田踩泥巴,半日農夫採茭白筍體驗!

這一次我們來到三芝,參加當地農會舉辦的採茭白筍活動,先說結論,打赤腳穿梭在茭白筍田中,對都市小孩是一項難得的體驗,很適合親子一起來參與! 於 ourlivinglife.com -

#5.石門 還在走馬看花嗎?深入三芝、親採筊白筍 - angellulu 愛分享

(新北市)三芝、石門○還在走馬看花嗎?深入三芝、親採筊白筍、diy風箏一日小旅行. 2015-11-03 1 則留言 / 1,291 次瀏覽. 我來三芝、石門的次數應該10年沒超過五次吧!! 於 angellulu.net -

#6.2016新北市茭白筍節-三芝茭遊去 - 小農文創

本年度採筍體驗是採一捐一(Buy One Give One)的付費公益合作方式。 您所支付的200元體驗費用會有100元捐助三芝地區的兒童課輔和銀髮族送餐服務,讓社區一起分享您的愛心。 於 yagri.com.tw -

#7.到三芝採筊白筍去@ 三芝民宿一畝田民宿北海岸淡水 ... - 隨意窩

咦!他們兄弟倆在看什麼呢?原來…… 今年三芝採茭白筍一日遊活動,由「三芝鄉農會」主辦與「交通部觀光局北海岸暨觀音山國家風景管理處」、「三芝鄉公所」協辦的「2008 ... 於 blog.xuite.net -

#8.「遊記」2014 10/25-10/26筊白筍節秋收小旅行暖身~三芝一日 ...

前陣子參加了一個活動. 這次活動也是在為2014筊白筍節暖身唷~. –三芝一日農夫樂活趣–. 原來茭白筍.不只在埔里. 三芝的茭白筍更靠近我們的生活唷~. 於 missibu.com -

#9.超Q!三芝幼兒園發揮創意學生採筊白筍當火炬傳遞聖火 - 聯合報

超可愛!110年全國運動會於16日在新北登場,新北市三芝幼兒園發揮創意,適逢三芝茭白筍產季除推動食農教育,更結合時令將採... 於 udn.com -

#10.大淡水全紀錄--淡水裨史志 [PDF版] - Google 圖書結果

阿嬤家的茭白筍田。 3. ... 從小就要負擔照顧弟妹的責任,為了分擔家計,開始在三芝學習裁縫, ... 所以阿嬤就幫忙採茶,認真地當媳婦,再沒有時間做小裁縫。 於 books.google.com.tw -

#11.三芝2號倉庫.三芝老街巡禮福成宮金面媽祖廟.三芝農穫採收 ...

除了要品嘗新鮮可口的筊白筍之外~我們也要學農夫一起下田採收筊白筍啦!! page3. 像我們這樣出遊都仰賴大眾交通工具 ... 於 masaharuwu.pixnet.net -

#12.三芝] 三芝最筊情。揚起富貴風一日、採筊白筍體驗。DIY風箏 ...

接著來到第二個行程:【三芝農穫採收~當季筊白筍】. 每年秋季九、十月可說是三芝重要的農產季之一,三芝也是台灣茭白筍的盛產地之一。 於 qqkelly.com -

#13.三芝茭白筍價格 :: 非營利組織網

非營利組織網,三芝茭白筍節2020,三芝筊白筍節2020,三芝茭白筍產季,筊白筍團購,三芝茭白筍哪裡買,茭白筍料理,三芝美人腿,玉米筍產季. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#14.[中國時報20171109] 公益採筍團出 ... - 真理大學人文與資訊學系

真理大學的人文與資訊學系、三芝新生活促進會共同組成公益採筍團,10月起至11月下田協助茭白筍農採收茭白筍,一方面鼓勵年事已高的筍農繼續耕種,另方面讓民眾體驗三芝 ... 於 ddh.au.edu.tw -

#15.茭白筍搶鮮上市三芝玩樂趣 - 蕃新聞

秋風帶來十月涼意,新北市三芝區也將進入茭白筍盛產季節,甚至已出現「探路筍」,今年產量平穩,品質相對提升,老饕級的食家早搶「鮮」品嚐三芝茭白筍 ... 於 n.yam.com -

#16.好茭情/吟詩綠曲休閒園區-美人腿泡菜、筊白筍泡菜、筊白筍 ...

好茭情/吟詩綠曲生態園區為家鄉的茭白筍找出路嘗試把茭白筍(美人腿)做成泡菜。全家人一同研發,從選材到醃製失敗多次終於作出獨特的筊白筍泡菜,創立『好茭情』品牌 ... 於 ins99.smartweb.tw -

#17.新北市茭白筍節開跑三芝美人腿「茭」傲 - 卡優新聞網

根據新北市農業局統計,新北市茭白筍種植面積達150公頃,多集中在三芝、金山、淡水等區,今(103)年預估產量為1,200公噸,產值約7,000萬元。10月中旬起、為期兩個月為採收 ... 於 www.cardu.com.tw -

#18.【出遊】採筍、嚐筍‧三芝鄉美人腿豐收季 - Camay‧樂活誌- 痞客邦

十月‧美人腿正新鮮呦!.....每年此時是台北縣三芝鄉茭白筍的採收季節,為了讓民眾體驗下田採筍的樂趣,三芝鄉農會特別規劃「茭白筍節」親子一日遊活動。 於 camay1899.pixnet.net -

#19.三芝淺水灣~玩水兼吃茭白筍

秋風微涼,新北市三芝區即將進入茭白筍盛產季,新北市政府將於10月26日及10月27日於三芝淺水灣停車場舉辦「茭白筍節」活動,墨西哥美人腿沙拉、筊白筍滷肉以及桂花美人 ... 於 okgo.tw -

#20.公告新北三芝茭白筍農損現金救助12月2日前快到公所申請

近期為茭白筍採收期,三芝區農會陸續接獲農民反映,茭白筍有生長不良及開花情形。在接獲三芝區農會通報後,農業局於11月5日邀集桃園區農業改良場、農 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#21.茭白筍做漢堡茭葉變藏書票三芝美人腿1元任你剝 - 人間福報

【本報新北市訊】每年深秋時節,正是「美人腿」三芝茭白筍盛產季節, ... 筍口感票選、茭白筍泡菜DIY及品嘗茭白筍各式美食等,還有機會下田採茭白筍。 於 www.merit-times.com -

#22.有趣的三芝採筊白筍體驗 - 綠色學校

接著師生出發步行至三芝名人館旁的筊白筍田,教師與志工媽媽們親自下田示範如何採收筊白筍。 3.請學生脫下鞋,襪放好,發下水桶,手套,青蛙裝,大家一起親自下筊白筍 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#23.新北茭白筍智慧市集開賣品嘗季節限定鮮甜美味

新北市長侯友宜推薦零現金支付購買三芝茭白筍。 ... 日在市府大樓B1設立茭白筍快閃智慧市集,擺設期間限定茭白筍販賣機,提供民眾現採茭白筍、茭白筍 ... 於 newtalk.tw -

#24.歡迎光臨新北市政府農業局> 賞味嚐鮮> 產地產期> 茭白筍

名稱:茭白筍產地:三芝、金山、石門、淡水產期:10~11月購買資訊:三芝區農會TEL:(02)26. ... 通常農家會趕在黑穗菌成熟之前採收,避免茭白筍的孢子造成筍上黑點。 於 www.agriculture.ntpc.gov.tw -

#25.三芝幼兒園小朋友採筊白筍當聖火火炬運動兼具食農教育

今年全國運動會將於16日在新北市登場,三芝幼兒園發揮創意,將適逢產季的三芝茭白筍當作聖火火炬,讓小朋友體驗跑步傳遞聖火,鍛鍊體能也推動食農教育 ... 於 news.ltn.com.tw -

#26.三芝採茭白筍 - 阿簡生物筆記

這些是菰黑穗菌(Ustilago esculenta)的孢子,或又稱菰黑粉菌,屬於擔子菌門的真菌。當茭白筍被寄生之後,本來中空的莖部就會因為植物激素的作用而開始膨大 ... 於 a-chien.blogspot.com -

#27.食農教育.活水栽植.農事體驗 - 新北市三芝區農會.茭白筍‧鮮芝香 ...

2020新北三芝水梯田茭白筍採筍體驗活動-一日遊 · 一、洽詢電話:(02)2636-1052或0928828030江先生 · 二、報名及繳費時間:即日起,先以網路報名(http://www.beclass.com/ ... 於 www.3g.org.tw -

#28.當季現採三芝茭白筍~ 靠近青山瀑布 - 蝦皮

2021 產季已結束,明年秋季見 》 季節限定當季當天現採三芝美人腿靠近青山瀑布水質優良肉質鮮甜多汁一包帶殼一台斤$100 一律採帶殼宅配寄送確保最佳品質送達喜愛茭白 ... 於 shopee.tw -

#29.三芝茭白筍節2021 | 童趣資訊交流網

採 收茭白筍的訣竅,要挑選葉子開開的、上方有皺褶,手摸起來有硬硬質感的茭白筍做採收,再從莖部將整株茭白筍拔起,收割清洗後的茭白筍,去頭去尾留大約30 ... 於 nryc.org.tw -

#30.2020三芝區茭白筍節 - 農業易遊網

三芝 區茭白筍節時序進入了秋季,又到了讓人垂涎三尺的茭白筍盛產季新北市三芝區公所將於10/24(六)在三芝遊客中心,舉辦「三芝茭心輕鬆GO」茭白筍節活動現場有一日採筍 ... 於 ezgo.coa.gov.tw -

#31.2020 三芝茭白筍節 - Accupass活動通

現場有農夫市集、免費採筍體驗、集章茭心送好康、打卡送手繪風提袋、農夫一日體驗, 還有各種舞台表演喔!歡迎大家來三芝吃茭白筍、採茭白筍,渡過美好時間~ 於 www.accupass.com -

#32.童軍團攜手大學志工採筍作公益 - PeoPo 公民新聞

三芝茭白筍 最美味的晚生次殼品種受到氣候影響,從10月底開始進入盛產期。來自台北市的童軍團用行動日行一善,攜手真理大學資訊志工團隊投入公益採筍 ... 於 www.peopo.org -

#33.新北推採茭白筍體驗邀民眾到三芝品嘗 - 台灣好新聞

三芝茭白筍 正進入盛產期,農業局18日舉行宣傳記者會,邀民眾一同前往三芝體驗採筍樂趣,品嘗秋季限定的美味茭白筍。(圖/記者黃村杉攝). 於 www.taiwanhot.net -

#34.三芝遊客中心展售茭白筍 - 中華日報

記者吳瀛洲/新北報導又到茭白筍產季到,新北市三芝區公所廿四日、廿五日在三芝遊客中心舉辦「三芝茭心輕鬆go」茭白筍展售會,副市長吳明機也到場參與 ... 於 www.cdns.com.tw -

#35.三芝茭白筍 - 夢想的契作

對農業栽培毫無概念的志工團隊,自己親自下田播種、照顧、與採收,跟農夫學習關於茭白筍的知識,並採訪農友對當地的農業生態進行深入了解。然後透過部落格、臉書行銷、關鍵 ... 於 benqdreamworks.com -

#36.哪個季節吃筊白筍最好?買當季的最好嗎?

在了解「什麼季節吃茭白筍最好」之前,要先認識茭白筍品種,茭白 ... 赤殼種產區多以北部三芝、宜蘭礁溪一帶為主,兩者採收季節大部分在. 於 waterbamboo.com -

#37.粗食小菜自己拔!踏泥挖地瓜、採筊白筍到三芝過一天簡單生活

偷偷放自己一天假,不用跑遠,就來去三芝當一日農夫,讓雙腳踩陷在泥巴土壤裡,用雙手拔地瓜、採筊白筍,所謂鄉下人的粗食小菜,就是自己親手採摘,用 ... 於 www.xinmedia.com -

#38.水良伯的老農哲學: 聽見植物的聲音 - Google 圖書結果

感不錯的茭白筍,也不會意識到產地有所不同,所以三芝茭白筍的名號自然不容易打開。這就是品牌力的問題。於是水良伯大力鼓吹,應該加強三芝茭白筍的品牌形象,把聲勢做大。 於 books.google.com.tw -

#39.107年公民高分好簡單:84個關鍵主題立即搶分

... 藝術節→八里(十三行)文化藝術節→金門10/2 偶戲節→澄清湖(高雄)藝術風箏節→北投哈密瓜節→壯圍(宜蘭)生命豆祭→阿里山(鄒)天燈節→平溪(新北市)茭白筍節→三芝 ... 於 books.google.com.tw -

#40.季節限定! 新北茭白筍宅配"免運" - 華視新聞網

每年10月、11月,是新北茭白筍的產季,這時候採收的茭白筍,支支飽滿肥碩!為了讓大家能品嘗到最新鮮的茭白筍,新北市農業局和三芝農會網站, ... 於 news.cts.com.tw -

#41.三芝茭白筍- Posts

三芝 特有的梯田復育出又甜又大的茭白筍,二號倉庫推出了本月限定的農遊體驗,可以讓都市小孩體驗巡田水、親採茭白筍的農村樂趣 回憶無價現在報名,除了有#青春山海 ... 於 www.facebook.com -

#42.三芝茭白筍農損現金救助12月2日前可到公所申請

三芝 區茭白筍今年受8、9月連續高溫影響,導致黑穗菌絲體無法侵入茭白筍中 ... 近期為茭白筍採收期,三芝區農會陸續接獲農民反映,茭白筍有生長不良及 ... 於 www.chinatimes.com -

#43.【新北三芝一日遊】 新北市三芝茭白筍節活動10/24開始!親子 ...

親子DIY活動,一日採筍體驗,農夫市集,打卡送手繪風提袋,交通@瑪姬幸福過日子. 5923. 於 maggielife.tw -

#44.新北市每年舉辦三芝茭白筍節,這次有什麼好康活動呢?

精采活動搶先報>>吃過#茭白筍,但你親自採收過嗎❓#2020新北三芝茭白筍節熱鬧開展!10/24歡迎來#三芝交「茭」心每年10-11月是#新北茭白筍最佳賞味期, ... 於 tw.discount.wave-base.com -

#45.【新北三芝】三芝最筊情‧揚起富貴風~2號倉庫‧採茭白筍‧三芝 ...

【新北三芝】三芝最筊情‧揚起富貴風~2號倉庫‧採茭白筍‧三芝名人館‧風箏藝術園區-風箏彩繪DIY‧老梅海灘‧富貴角燈塔‧石門婚紗廣場. 於 carrieok.com -

#46.三芝茭白筍節 - Djmarcel

星際之帝后之路上男男生子by 雨落輕塵. 三芝茭白筍. October 7, 2020 . 大家期待已久的茭白筍節要來囉!. 10/24熱鬧採收陽明山活水栽培的三芝茭白筍^_^. 於 djmarcel.com.pl -

#47.新北茭白筍產季開跑美味三芝茭輕鬆嚐鮮

現場也舉辦茭白筍市集,民眾可以採購在地農友販售新鮮現採茭白筍,18間周邊商店包括牧蜂休閒農莊、二號倉庫咖啡館、邊界驛站、鄉園本港海鮮餐廳等也配合 ... 於 newsmedia.today -

#48.L28507,三芝筊白筍節,三芝茭白筍節,筊白筍,茭白筍,美人腿,農業 ...

L28507,三芝筊白筍節,三芝茭白筍節,筊白筍,茭白筍,美人腿,農業,新北市,三芝區,採茭白筍體驗. Done. Comment. 378 views. 0 faves. 0 comments. 於 www.flickr.com -

#49.三芝農村今昔轉變系列報導(1)四十年的茭白筍歲月 專訪 ...

時序拉回四十年前的三芝,其實當時全鄉都還是以茶葉和稻米的種植為大宗。只有謝德寶的田園特別不同,他是第一批種植茭白筍的「先鋒敢死隊」。 當時,三芝 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#50.三芝筊白筍節

現場有一日採筍體驗、農夫市集、打卡送手繪風提袋,歡迎大家到新北三芝吃鮮美茭白筍,歡度美好三芝茭白筍, 新北市三芝區。 1,254 個讚19 人正在談論 ... 於 challenge-high5.ch -

#51.【生活】 團購-三芝美人腿 - 甜蜜的家庭

三芝茭白筍 潔白脆甜,早生種茭白筍已開始採收,晚生種預計國慶日左右登場,. 民眾即日起至11月中旬造訪三芝,都可以買到素有「美人腿」美稱的茭白筍。 於 annali0321.pixnet.net -

#52.2020三芝茭白筍節|三芝遊客中心開跑啦~採筍體驗.手作DIY ...

2020三芝茭白筍節即將在10/24(六)展開一年一度的茭白筍季,又要開始啦光是用想的,白白的美人腿就讓人直流口水三芝茭白筍節活動地點就在三芝遊客中心 ... 於 fullfenblog.tw -

#53.新北茭白筍最佳賞味期新鮮開賣,推五倍券享優惠 - Yahoo奇摩

而三芝區是新北茭白筍的主要產區,一年的產量可達1,200公噸,至少可創造2億元商機,三芝茭白筍品種主要為「赤殼種」(白殼的採收最早,赤殼最晚)不僅在 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#54.新北推採茭白筍體驗邀民眾到三芝品嘗 - LIFE生活網

新北市三芝茭白筍正進入盛產期,朱立倫市長18日出席宣傳記者會,親自體驗採筍、剝筍,現場直接生吃鮮甜水嫩的茭白筍,邀請民眾一同前往三芝體驗採筍 ... 於 life.tw -

#55.趨勢贏家63-《愈吃愈享瘦》 - 第 38 頁 - Google 圖書結果

不僅如此,採收也要講究技術,太潮濕採收後容易變黑、太乾則洋菇表面會裂開, ... 有「美人腿」之稱的茭白筍,是秋天盛產的食材之一,新北市三芝區的純淨水源加上優質土壤, ... 於 books.google.com.tw -

#56.新鮮茭白筍新鮮開賣五倍券購買超優惠 - 民眾日報

李玟表示,三芝區是新北茭白筍的主要產區,一年的產量可達1,200公噸,至少可創造2億元商機,三芝茭白筍 ... 《圖說》三芝區農會販售新鮮現採茭白筍。 於 www.mypeoplevol.com -

#57.新北》2019三芝茭白筍節登場!農夫市集、淺水灣風情

2019新北市三芝茭白筍節在淺水灣登場!能到淺水灣看美麗夕陽與親自採筍體驗,還能買到農夫現採最新鮮、最甜的茭白筍,身為宣傳大使的阿母當然要大力 ... 於 bunnyann.com -

#58.【新北三芝】遇見三芝的美2014三芝茭白筍節暖身

沒錯一年一度的三芝美人腿,2014筊白筍節快到了喔!這次甜蛋雞在筊白筍節前夕很幸運的參加了三芝一日農夫體驗樂活趣免費活動. 這次活動的集合地點選在紅樹林捷運站, ... 於 lovewiwi.pixnet.net -

#59.三芝採茭白筍 - JJM家的點點滴滴

茭白筍 烘乾製成的茭白筍餅,很好吃~就是調味重了些.. 光輝的10月,國家的生日, 跟趴友們相約一起到北部的美人腿故鄉-三芝玩耍, 今天的重點不是吃茭白筍.買茭白筍, (雖然 ... 於 jjmjjm.pixnet.net -

#60.親子戶外活動~三芝鄉採筊白筍 - 麗林城堡故事團

一、 活動時間及內容: 個別報名:茭白筍採筍活動體驗之旅:10/23.10/24.10/30.10/31.11/06.11/07 6梯次。 團體報名:平日(星期一~ 星期五)接受團體、學. 於 lilinstory.pixnet.net -

#61.新北三芝採筊白筍玩再生紙DIY - BabyHome親子討論區

「一、二、三!」當主持人一喊到三,所有大小朋友都跳進綠油油的田裡,彎著腰、低著頭,在泥田裡奮力折起一棵棵的茭白筍。採茭白筍的趣味和成就感, ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#62.2020新北三芝水梯田上的甘藷與茭白筍相遇

新北市三芝區農會特別舉辦甘藷與茭白筍農事體驗遊程,遊程中親自體驗採收甘藷與 ... 藉由實地體驗及分享之過程,讓民眾了解三芝區水梯田生態的美麗與珍貴,賦予寓教於 ... 於 www.farmer.org.tw -

#63.2020新北三芝茭白筍採筍農事體驗活動 - BeClass線上報名系統

2020新北三芝水梯田茭白筍農事體驗活動新北市三芝區農會特別舉辦食農教育遊程,遊程中親自體驗採收茭白筍的樂趣,並安排茭白筍及甘藷飲食體驗,以食農教育為基礎, ... 於 www.beclass.com -

#64.三芝『茭』朋友北市南門國小採收筊白筍體驗農事辛勞

... 在10月6日帶著學童來到三芝,除了參觀三芝人文紀念館,認識三芝的人文歷史外,也讓學童用身體直接貼近大自然,赤腳踩在泥土上,下田採收筊白筍, ... 於 www.ner.gov.tw -

#65.快前往三芝、體驗採「美人腿」樂趣勾勒美味茭心好食光

新北市三芝區是全台「赤殼種茭白筍」的主要種植地,特色是筍肉飽滿、纖維細緻,一年僅收成一次;新北市政府農業局將舉辦第一屆茭白筍評鑑活動, ... 於 www.nownews.com -

#66.瘋玩台灣: - 第 49 頁 - Google 圖書結果

1 台北三芝導遊圖- Dayl Go Stop 1 Stop 2 Stop 3 Stop 4 Stop 5 十八王公廟 14 ... 並善用當地食材,如茭白筍、小章魚、土雞等;作法亦求簡單自然,如珠螺、苍白筍都是 ... 於 books.google.com.tw -

#67.[中國時報20171109] 公益採筍團出團! 割筍助三芝筍農、新住民

帶領志工團的真理大學人文與資訊學系副教授李沿儒說,公益採筍團和當地約三位老農民合作,說服農民,茭白筍田一半自己耕種販賣、另一半留給民眾下田體驗割 ... 於 itaiwan.moe.gov.tw -

#68.三芝茭白筍 | 健康跟著走

10月份是茭白筍盛產期,主要產地如南投埔里、台北三芝、金山和宜蘭礁溪都進入產季, ... 每一口在田間新鮮採收的筊白筍,都必須在12小時之內,從產地採收載回,篩選 . 於 info.todohealth.com -

#69.三芝茭白筍節〜田間廚房,採筍體驗,共榮社區一日輕旅行

新北市三芝區近年的櫻花季具相當人氣,若要說到三芝最在地的象徵,那山坡層層水梯田所種植的茭白筍,應是最佳的代表。 每年秋季,新北市政府與三芝區 ... 於 umechen.pixnet.net -

#70.【新北三芝】全家總動員多元經營創生機| 有機無毒| 美麗心台灣 ...

... 其他一甲半的農地,栽種稻子、 茭白筍 、柚子等等多樣化的作物。它們分別在不同的季節栽種 採 收,讓開放參訪的產業觀光更加多元豐富生動有趣。 於 www.ntdtv.com.tw -

#71.- 金牌三芝來茭心茭白筍主廚競賽_中時電子報 - 稻江護家

今年新北市筊白筍採收期在10月至11月間,目前三芝、金山、淡水、石門都已進入產季,其中三芝以赤殼種為主要栽種品種,特色是筍肉飽滿纖維細緻鮮甜, ... 於 www.tcnvs.tp.edu.tw -

#72.採筍一日遊

現場有農夫市集、採筍體驗、集章茭心送好康、 闖關送限量版保溫便當袋,還有各種舞台表演喔! 歡迎大家來三芝吃茭白筍、採茭白筍,渡過美好時間~ 活動當天 ... 於 fernandesreinigungen.ch -

#73.茭白筍農事體驗(5/1~10/15) - 桃米休閒農業區

茭白筍 農事體驗 White bamboo shoots Experience the farming ... 依時令推出活動,桃米休閒農業區的農事資源包含茭白筍、無毒鮮蔬優格、百香果、麻竹筍、地瓜及時令蔬果等 ... 於 www.taomiala.com -

#74.20121010--鼠牛趴:三芝採筊白筍初體驗!

媽媽報名,結果,可憐的卉爸被迫下去拔!) 每年到10月份,就是三芝的筊白筍節開始的時候! 一般人都是參加農會舉辦的筊白筍節活動。 於 lynnjason.pixnet.net -

#75.三芝「美人腿」清脆爆汁超美味! 採收秘訣大公開 - 三立新聞

美味的茭白筍又稱美人腿,而在新北市三芝區,每年10月開始進入茭白筍的盛產期,種植出來的茭白筍鮮甜多汁。今天「農人懂吃懂吃」節目主持人梁凱莉和 ... 於 www.setn.com -

#76.新北推採茭白筍體驗邀民眾到三芝品嘗| 台灣好新聞 - LINE ...

新北市三芝茭白筍正進入盛產期,朱立倫市長18日出席宣傳記者會,親自體驗採筍、剝筍,現場直接生吃鮮甜水嫩的茭白筍,邀請民眾一同前往三芝體驗採筍 ... 於 today.line.me -

#77.三芝筊白筍體驗延伸文章資訊 - 輕鬆瘦下來的秘訣

2020三芝茭白筍節|三芝遊客中心開跑啦~採筍體驗.手作DIY.巨型太陽花.水塘秘境.夢幻海濱公園! 2020.10.16. 情侶約會親子景點IG打卡景點免門票景點美拍景點新北景點 . 於 dietwikitw.com -

#78.三芝茭白筍節 - 北海岸及觀音山國家風景區

休閒假日不妨來一趟三芝美人腿之旅,享受採筍、遊樂休閒農場、品嚐筊白筍特色風味餐的悠閒時光,選購三芝在地茭白筍,豐富的高纖為低熱量,讓您吃出輕盈 ... 於 www.northguan-nsa.gov.tw -

#79.筊白筍(小箱) | 三芝地瓜 - SuperBuy市集

三芝 筊白筍屬於晚熟種,有「美人腿」的美稱。 ... 土地上,插入幼苗,用自然的堆肥,不用藥與化學肥料,自然生長100天以上,正當澱粉與細纖維含量豐富的時候採收起來, ... 於 www.superbuy.com.tw -

#80.那是「美人腿」嗎?3點讓你認識三芝茭白筍 - 農傳媒

20多年前,三芝自新北市金山區引進茭白種植,闖出了「三芝美人腿」的名號。 ... 意外發現在北部種植的茭白品質表現好,筊白筍比較小隻但有特殊風味,雖然茭白採收很費 ... 於 www.agriharvest.tw -

#81.【新北活動資訊】 - 十月- 2020三芝茭白筍節- 2020.10.24

活動日的農夫市集提供在地農特產品,可在現場買到三芝當地農夫現採最新鮮、最鮮甜的茭白筍! 於 ytliu0.pixnet.net -

#82.三芝採茭白筍 - 阿貴的生活日誌

三芝採茭白筍 這是生平第一次採茭白筍在好朋友的邀約下....大夥一起參加三芝鄉舉辦的茭白筍體驗營第一次採卡白筍~~很奇妙的感覺~ 撩起褲管~各自進入四處無人且淹. 於 a85042313.pixnet.net -

#83.三芝皎白筍

2020新北市三芝茭白筍節開始了!. 品嚐茭白筍「正當時」!. 10月24日在三芝遊客中心舉辦「三芝茭心輕鬆GO」活動,. 10/24當天現場有好玩的親子DIY活動,一日採筍體驗, ... 於 www.bransbury.me -

#84.秋季限定水梯田茭白筍採筍體驗活動開始報名 - 工商時報

2017年新北市茭白筍推廣「茭饗新食尚」系列活動「水梯田茭白筍採筍體驗活動」即日起開始報名,活動以三芝在地水梯田生態、農事體驗、藝術人文等元素規 ... 於 m.ctee.com.tw -

#85.三芝皎白筍

3 天前 — 新北市三芝區公所將於10/24 (六)在三芝遊客中心,舉辦「三芝茭心輕鬆GO」茭白筍節活動. 現場有一日採筍體驗、農夫市集、打卡送手繪風提袋,歡迎大家到新北 ... 於 maisonjaune68.fr -

#86.新北市三芝區農會 - 魔方數位

三芝茭白筍 為三芝最主要農產品,栽培面積100公頃,產量500公噸,產值30,000,000 元,佔 ... 以食農教育為基礎方向,帶領民眾體驗農夫辛勤耕種,等待豐收到來的採筍趣。 於 marketing.geo.com.tw -

#87.「美人腿」盛產中!朱立倫邀民眾遊三芝嘗茭白筍 - 風傳媒

新北市三芝地區特產茭白筍,現已經進入盛產期,市長朱立倫18日出席宣傳記者會,親自體驗採筍、剝筍樂趣,並現場品嘗鮮甜水嫩的茭白筍。朱立倫表示,三芝地區夏季盛產 ... 於 www.storm.mg -

#88.公告新北三芝茭白筍農損現金救助12月2日前快到公所申請

中央社訊息服務20211123 17:45:08)農委會11月22日(一)公告新北市三芝區為辦理茭白筍110年8-9月高溫農業天然災害現金救助及低利貸款地區,請農友於12 ... 於 www.cna.com.tw -

#89.三芝遊客中心開跑啦~採筍體驗.手作DIY.巨型太 - Oouzd

2020三芝茭白筍節|三芝遊客中心開跑啦~採筍體驗.手作DIY.巨型太… 還能體驗季節限定的採茭白筍,挖地瓜拔白蘿蔔,採玉米等趣味的食農體驗唷⊙景點資訊⊙ 蕃婆林休閒農場 ... 於 www.polresmajlengk.co