新北市漁港開放釣魚了嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦彭懿、林滿秋、陳景聰寫的 自然療癒成長小說 和廖鴻基的 漂流監獄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站全台釣點更新公開資訊(截至2022年01月07日) - 機車仁妻的放閃 ...也說明:2021年重新整理全部漁港文時找到這網站- 海洋保育署, 以及此文的原出處- 友善垂釣,有興趣的釣友們也可以直接參考上列網站喔。 截至2022年1月7日盤點 ...

這兩本書分別來自小魯文化 和晨星所出版 。

國立臺灣海洋大學 海洋政策碩士學位學程(研究所) 謝立功所指導 盧俊惠的 基隆市海洋產業發展策略 (2021),提出新北市漁港開放釣魚了嗎關鍵因素是什麼,來自於基隆、海洋產業、海洋政策、觀光產業、海洋事務。

而第二篇論文世新大學 社會發展研究所(含碩專班) 陳信行所指導 鍾俞如的 從發展到限制:分析台灣主流媒體對漁民報導的模式轉變 (2018),提出因為有 漁業、新聞分析、刻板印象、報導模式的重點而找出了 新北市漁港開放釣魚了嗎的解答。

最後網站第3屆第1次定期會108年04月26日白議員珮茹發言 - 新北市議會 ...則補充:局長,本席在這裡請教你,針對於中央要求盤點50個垂釣處,就是要求漁港可以開放給釣客來垂釣這件事情你知道嗎? 李玟 ...

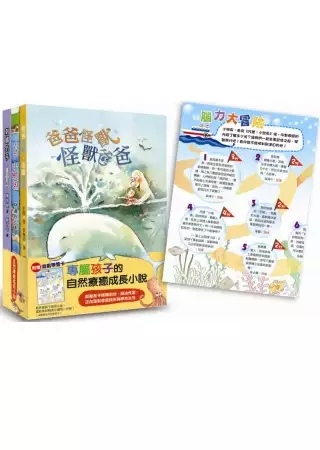

自然療癒成長小說

為了解決新北市漁港開放釣魚了嗎 的問題,作者彭懿、林滿秋、陳景聰 這樣論述:

本套書特色: ◎與自然共生的心靈成長小說 ◎鼓勵孩子接觸自然,陶冶性靈,正向面對家庭挫折與學校生活 ◎套書附贈學習卡幫助孩童腦力激盪,用趣味及獎勵方式引導孩子思考,樂觀面對生活困境與挫折 孩子脫離小小孩時期,開始體認生活並不是永遠開心快樂、世界並不是永遠美麗繽紛的時候,他們漸漸需要面對團體生活、處理複雜的人際關係,更有甚者,他們得面臨「分崩離析的家庭」問題,這時該如何學習正向面對,甚至保有童心童趣,用純淨的赤子之心去看待自身所處的不完美世界?當孩子與身邊最親密的家人突然分別,內心感受強烈的孤獨與背叛,又該如何學習重拾希望,用信任的眼光去看待身邊的人呢? 此套書為孩子打開另一扇窗,告

訴孩子們,當他們與重視的親人分別,陷在黑暗的情緒漩渦,心裡的傷口再也容不進一絲絲愛時,不如望向自然吧!那裡將有救贖的解藥,用另一種方式引導封閉的孩子重生,再次信任、接納人群,並找到快樂。 《爸爸怪獸.怪獸爸爸》、《代號:小魷魚》、《刺蝟釣手》三本書,三位主人公的心裡都有一道難解的傷痕,久久不癒,那傷口來自於死去的爸爸、離開的媽媽和破碎的家庭。 《爸爸怪獸.怪獸爸爸》的「水孩」在六歲生日那天,接到了潛水員爸爸不幸遇難的消息,整整一年無法忘懷對爸爸的思念。有一天,寂寞的水孩洗澡時在浴缸裡發現一頭怪獸,那怪獸好像爸爸……這到底是水孩的思念成真,還是他的想像呢?因為這頭「爸爸怪獸」,水孩慢慢從

寂寞的孩子蛻變成幸福的孩子。 《代號:小魷魚》將漁村、漁港的情境織入故事中,本書主角認為自己是隻「小魷魚」,並紛紛將身邊的人們與各種魚的特色做連結,想像每個人都是「魚」變成的,故事在主角天馬行空的幻想中,隱隱帶入單親、隔代教養及學校霸凌等沉重議題,透過友情和爸爸的愛,主角慢慢成長,有了新的樣貌,最後,他還是一隻深深沉潛在海底的小魷魚嗎? 《刺蝟釣手》描述因父母堅持離婚而被送到鄉下與爺爺奶奶同住的銘川,性情變得乖戾暴躁,如刺蝟般難以親近,學校的同學都怕他,直到遇到與他同病相憐卻開朗陽光的陳家松,一起接觸「溪釣」而找到歸屬。銘川開始重新思考許多問題,敞開心胸追求友誼與真正的快樂。 除了

沉重的「家庭議題」外,書中還環環相繫海洋生態、漁業與戶外的自然活動,以臺灣本土環境為背景,由內陸的山谷溪流,至濱海的峭壁海灣,富含多采的魚類知識,無論是淡水魚、深海魚,或臺灣特殊魚種、生態環境都一一展現,教導孩子們如何從廣闊的大自然中尋找心靈的出口,培養興趣、擁抱缺憾的生命。 三本書分別榮獲許多獎項,備受肯定,且跳脫學校的框框,接觸不一樣的自然世界,讓孩子們透過書本體驗另一種生活型態。《怪獸爸爸,爸爸怪獸》、《代號:小魷魚》、《刺蝟釣手》依序排列下來,書頁、字數由少入多,情緒由淺入深,議題由單一而複雜,一口氣讀完,閱讀能力及感受的敏銳度也漸次提升。本套書的作者們都是理解兒童,對自我童年生活

有深刻體悟並喜愛臺灣寶地,才能寫出如此動人,與自然共長的心靈成長小說。 隨書附贈學習卡,讓小朋友看完書之後,還能動動腦,利用書本的提問來自省心靈;趣味的遊戲和圖卡可加深閱讀印象。 套書內容: 「自然療癒成長小說」學習卡 本學習卡採雙面彈簧折設計,一面以地圖的方式來做問答遊戲,按照書籍的內容順序,答對問題就能前進一格,循序漸進讓小朋友回憶書中情境。地圖上的每個問題都有計分,走到終點還能統計分數,看看自己對書本的知識及內容了解多少! 另外一面以開放式的問與答,條列小朋友對書中可能產生的疑問,對照自己的生活經驗。透過延伸性的提問,讓小朋友對書中主角的心理、情緒產生共鳴,也可以反思

自己,如果換成自己,會做出和書中主人公不一樣的選擇嗎?讓孩子學會從閱讀中「療癒」自己、找到轉換負面心態的方法。 學習卡上還佐以許多書中彩圖,加深回憶索引的情境,不僅趣味,還能讓小朋友反覆咀嚼、思考書籍內容,將故事「讀」到心裡面,而不是讀過就忘,流於走馬看花。最後還附贈可愛魚形書籤,小朋友可以自己動手做,沿虛線剪下後寫上自己的夢想,做為閱讀後的小紀念品。將問與答的答案剪下寄回小魯,還有機會得到一份精美禮物喔! 此學習卡是親子共讀的最佳輔助教材,能幫助孩童腦力激盪,用趣味及獎勵的方式統整書中內容,引導孩子思考之餘,也能學到樂觀面對生活困境與挫折。 《爸爸怪獸.怪獸爸爸》 去年生日

那天,水孩的爸爸因公殉職。一年來,水孩無法忘懷對爸爸的想念,但又得無奈地諒解媽媽結識新的男朋友,因為他了解媽媽需要一個男人,水孩雖然是一個男人,但個子太小,摟不到媽媽,媽媽需要的是一個個子高大的男人。 寂寞的水孩,有一天遇見了出現在家裡浴缸的怪獸。這是怎麼回事呢?這個怪獸是隻怎樣的怪獸啊?它的眼睛好像水孩爸爸的眼睛,而且它跟水孩的爸爸一樣,一進浴缸就會唱歌唱個沒完沒了。這怪獸跟水孩的爸爸到底有什麼關係呢?為什麼會突然出現在水孩家的浴室呢? 這部童話般的幻想故事,讓我們感受到了單親家庭的孩子對父愛的渴望。在水孩與怪獸相處的過程中,我們體會了親情帶給一個孩子何等富足的溫暖。 水孩一家人

的故事,蘊藏的是最真實的生活面,最動人的情感,最真切的成長滋味…… 《代號:小魷魚》 我是一隻小魷魚,住在深深的大海裡。 有一天,媽媽對我說:「你看,前面那個人是魚變的呵,你能不能看出他是什麼魚變成的呢?」我盯著那個人看著、看著,猛然間像被雷打到似的,整個人呆住了。在我的眼中,那個人變成了一條金魚! 本書揉合幻想和寫實,藉著母子間有趣的猜「人魚」遊戲,將海洋中多采多姿的魚類和漁村中性情各異的孩子作了巧妙的聯結。 生活在臺灣這個四面環海的島嶼內,大海給小朋友的印象是什麼呢?是墾丁的碧海藍天?是蘇花公路旁壯闊的岩岸?還是新鮮熱辣的快炒海鮮?小朋友又認識多少海裡的生物呢?作品一向

充滿人文關懷的林滿秋,這次將帶著大家到臺灣的漁村去看看。為了這本《代號:小魷魚》,作者林滿秋實地走訪全臺漁村、漁港,將寫實的情境織入故事中,呈現漁村孩子日常的生活經驗,以及漁業家庭所面臨的諸多困境。作品中探討單親、隔代教養等問題,情節溫馨感人,為成長中的孩子們,帶來一股無與倫比的向上勇氣。 《刺蝟釣手》 因為父母堅持離婚而被送到鄉下與爺爺奶奶同住的銘川,無法接受自己生活被迫改變的事實,變得爆燥易怒且憤世嫉俗,覺得讓他變得不快樂的像刺蝟一樣都是爸媽害的!「該被譴責的是我爸媽才對!尤其是對我不聞不問的媽媽,她是全天底下最差勁的媽媽,我痛恨她!」銘川如此說著。 他到了新學校,遇見了班導師

林老師。老師對他真心關懷並給予鼓勵和建議,他開始試著敞開心胸交朋友。認識了陳家松,成為最好的朋友。也看見其他與他相同,同樣父母離異情況比自己還更糟的同學們,是如何充滿正向思考並面對自己心中的疑慮和壓力。 他開始重新思考自己的人生: 「我的生活價值與快樂從何而來? 該如何與人和諧相處並付出關心? 父母離婚的決定是否也是為了追求自己真正的快樂罷了? 自己是否是個真正被愛的人? 爺爺奶奶所給予的愛是否要勇敢地接納?」 好多好多的疑問,都在他遇見了「釣魚」後改變了。 釣魚釋放了他所有心中的不快樂,找到自己的生活價值並充滿自信。他不再是處處傷人的刺蝟,而是充滿陽光的小釣手!以主角

銘川呈現現今社會單親現象普遍與親子間互動與心理調適等過程,引導孩子建立自信心外也懂得關懷他人與付出。除此之外書中還傳授大家許多詳細的釣魚祕訣及知識,一起成為帥氣的小釣手吧! 得獎記錄 ★文化部優良讀物推薦 ★「好書大家讀」選書 ★北市國小兒童深耕閱讀計畫好書 ★新北市滿天星閱讀優良圖書 作者簡介 彭懿 先後畢業於復旦大學、日本東京學藝大學及上海師範大學,教育學碩士,文學博士。現任職於浙江師範大學兒童文化研究院。著有幻想文學理論專著《世界幻想兒童文學導論》、《遇見圖畫書百年經典》以及長篇幻想小說《我撿到一條噴火龍》、《歡迎光臨魔法池塘》等。 林滿秋 典型的獅子座,長髮及腰。

旅行、散步與寫作,是生命中不可缺的三大元素。擁有兩個可愛的家,一個在臺灣汐止,一個在英國倫敦。最喜歡的工作是:為小朋友寫出動人的故事,出版的作品有:《一把蓮》、《隨身聽小孩》、《錯別字殺手》、《尋找尼可西》、《雲端裡的琴聲》、《作文怪獸我最愛》、《胖少男減肥之歌》。 陳景聰 生於南投,兒童文學研究所畢業,現任國小教師。 從小,他就愛故事,他聽過很多故事,讀過很多好書。長大後,他不但愛故事,還愛說故事給人聽,寫故事給別人看。作品曾獲文建會兒童文學獎、中國冰心兒童文學新作獎等許多獎項。著作有《春風少年八家將》、《冒牌爸爸》等二十餘冊。 繪者簡介 蔡繼裕 從小就非常喜愛畫畫。曾在聯廣、

華商廣告從事電視廣告腳本繪製長達十五年。目前成立個人工作室,專心繪圖創作。 蘇力卡 文化大學美術系畢業,去了法國兩年,從事插畫工作多年,喜歡每隔一段時間就嘗試用不同的媒材創作,特別喜愛紙張與布料的味道。覺得回到工作桌前畫畫或手作是生活中最幸福的事。

基隆市海洋產業發展策略

為了解決新北市漁港開放釣魚了嗎 的問題,作者盧俊惠 這樣論述:

地球表面積為五億一千萬平方公里,陸地表面積為一億四千七百萬平方公里,僅占了地球面積不到三成。若再扣除不宜居住的地形,如高聳山地、冰天雪地、大汗沙漠等,想當然可以使我們利用的土地就更少了。 這時海洋的重要性不可言喻。海洋龐大的量體,擁有許多各式各樣生物及非生物的資源,也提供了不同海洋產業發展的機會,依賴海洋的經濟活動及產業包羅萬象,對於國家的經濟發展相當重要,在環保觀念日益高漲的現代,要如何在兼顧經濟及環境永續發展的情況之下,來推動海洋產業,是各個國家及海洋城市所面臨到的問題。近年來,依賴港埠維持城市運作的基隆市遇到了發展瓶頸。身為基隆發展核心的基隆港,90年代後因為腹地過小等因素,敵不過鄰近

地區港口的大型化競爭而逐漸衰退,連帶使得基隆的都市建設發展開始遲緩,並嚴重影響了基隆的城市競爭力。而隨著民國97年台北港的啟用,更將使基隆港未來營運發展的情勢更加嚴峻。但是另一方面,因為與台北的交通便捷,近年來外地人口大量移入,使基隆市成為了台北都會區重要的衛星都市之一,而位處台灣北部海岸風景帶的中心優勢,也促使基隆市的觀光產業開始蓬勃發展。

漂流監獄

為了解決新北市漁港開放釣魚了嗎 的問題,作者廖鴻基 這樣論述:

台灣海洋文學作家廖鴻基海洋五部曲之三 站在漂流海面的監獄上, 與海、魚、鯨展開對話。 船隻是一只漂流海面的容器,像一座監獄,限制了漁人的活動範圍,但卻又自在遨遊茫茫大海。海洋、漁人、魚和鯨因這艘漂流監獄而牽連出迥異於陸地文化的深刻對應關係。 廖鴻基長年生活於大海,以其獨特的海上經驗來彙編海、想像海、預言海,繼《討海人》、《鯨生鯨世》後,本書是作者第三部以海洋為題材的創作。 本書特色 廖鴻基海洋五部曲之三,想了解廖鴻基不可或缺的著作之一。 作者簡介 廖鴻基 一九五七年出生於花蓮市。三十五歲成為職業討海人。一九九六年組成尋鯨小組於花蓮海域從事鯨豚生態觀察,並擔任海洋生態解

說員,一九九八年發起黑潮海洋文教基金會,任創會董事長,致力於台灣海洋環境、生態及文化工作。 曾獲時報文學獎散文類評審獎、聯合報讀書人文學類最佳書獎、一九九六年吳濁流文學獎小說正獎、第一屆台北市文學獎文學年金、第十二屆賴和文學獎以及二○○六年巫永福文學獎。 出版作品包括《討海人》、《鯨生鯨世》、《漂流監獄》、《尋找一座島嶼》、《漂島》、《後山鯨書》、《南方以南:海生館駐館筆記》、《飛魚.百合》、《漏網新魚》等。多篇文章入選台灣的中學國文課本及重要選集,以其書寫的取材廣闊與描繪之幽深,自成一格,影響深遠。

從發展到限制:分析台灣主流媒體對漁民報導的模式轉變

為了解決新北市漁港開放釣魚了嗎 的問題,作者鍾俞如 這樣論述:

本文以分析媒體報導的方式切入,並以全球漁場崩潰為時間切分點,研究主流媒體,從經濟、社會新聞、環保...等關於漁民的報導,分析歸納出漁民報導的模式,查看媒體在論述事件時,選擇與排除了什麼?我將以新聞分析的三個過程貫穿全文:事實——事實再現——再現分析。首先回顧1950年至2010年間的媒體新聞,台灣漁業從「盛世」轉為「危機」,回顧在這樣的漁業歷史轉變之中,媒體新聞將如何報導漁業、漁民。包括漁業盛世裡的「漁獲大豐收」、「烏金潮」、「海釣之樂」,以這三篇貫穿盛世,點出在此時期整個漁業界是「鼓勵漁業生產」;然而在1990年代初期,全球的漁業翻騰,台灣的漁業達到高峰,卻也面臨許多關注,在國際聲浪下,漁

政單位以「收購老舊漁船」、「取消漁業用油優惠」、「漁船汰建」的政策去回應,欲達到「限制漁業產量」,不過有趣的是,儘管在最後官方定調這些漁業政策當初就是為了回應國際輿論,然而細看不同時期的漁業政策相關報導,可以看到,官方並不是一開始為了回應國際輿論而去規劃漁業政策,因此,媒體新聞的功能之一,則是讓已發生的事不因主事單位思維的轉換而不被看見。再來則是透過分析去探討「事實的再現」,一開始先從報導漁民的字眼中,去分析媒體對漁民報導中的刻板印象,像「喜慶豐收」、「笑逐顏開」、「漁郎」。尤其在早期報禁解除以前漁業豐收新聞裡,媒體最常形容漁民因豐收而「喜慶豐收」、「笑逐顏開」;在海上喋血案中,則新聞最常使用

「漁郎」來稱呼漁民。並且,透過1988年與2017年時代跨越近30年、打破框架的兩個關於遠洋漁業調查報導例子,對照其報導模式的轉變;最後,將從國際環保組織抨擊台灣漁船的報導做分析,觀察報導如何呈現事件始末,塑造漁民與國際環保組織的對立。最後對再現做分析,問媒體的報導模式何以如此。並且歸結出三個重點,分別為「漁民媒體形象缺乏立體感」、「從發展到限制的漁業思維」以及從三個新聞報導的重要轉捩點「喜慶豐收——海洋生態危機——綠色和平抨擊」切入,對前述分析的結果做總回應。並指出漁民的「被媒體冤枉」一說是有其歷史淵源的。

想知道新北市漁港開放釣魚了嗎更多一定要看下面主題

新北市漁港開放釣魚了嗎的網路口碑排行榜

-

#1.漁港| 標籤| 最相關| 第1頁| 公視新聞網PNN

開放漁港釣魚 協作會議漁會與釣客對槓 ... 釣魚團體連署陳情盼漁港全面開放垂釣 ... 冷清寂寥,像是新北市的和美漁港,港內空蕩蕩沒有漁船停靠,倒是碼頭邊有許多釣客。 於 news.pts.org.tw -

#2.南雅漁港有開放釣魚嗎新北旅遊 - Kplrwo

南雅漁港有開放釣魚嗎新北旅遊. 有釣客痛批漁業署毫無作為,有跟漁民聊一下,近年在行政院農委會漁業署與新北市政府的聯合推動下,都會愛上這段有著無敵山海景致的 ... 於 www.thisaort.xyz -

#3.全台釣點更新公開資訊(截至2022年01月07日) - 機車仁妻的放閃 ...

2021年重新整理全部漁港文時找到這網站- 海洋保育署, 以及此文的原出處- 友善垂釣,有興趣的釣友們也可以直接參考上列網站喔。 截至2022年1月7日盤點 ... 於 sweety612.pixnet.net -

#4.第3屆第1次定期會108年04月26日白議員珮茹發言 - 新北市議會 ...

局長,本席在這裡請教你,針對於中央要求盤點50個垂釣處,就是要求漁港可以開放給釣客來垂釣這件事情你知道嗎? 李玟 ... 於 www.ntp.gov.tw -

#5.新北市漁港今(25)日起禁止垂釣最高罰15萬 - 觸Mii

【旅遊經編輯部報導】因應新冠肺炎(COVID-19)疫情持續嚴峻,其中最嚴重當屬雙北,而新北市為避免漁港成為防疫破口,公告漁港範圍內自今(25)日, ... 於 www.truemii.com.tw -

#6.[漁港規範] 新北市11處漁港釣區域及相關注意事項@ 漁港 - 隨意窩

於垂釣區域應遵守下列事項: .發布海上或陸上颱風警報,暫停開放垂釣活動。 .垂釣活動不得妨礙港區船舶航行、泊靠及漁民碼頭 ... 於 blog.xuite.net -

#7.漁港開放釣魚-漁會有不同看法

其中漁業署主管之第一類漁港. 部分計有八斗子及烏石漁港等兩處,而地方政. 府主管之第二類漁港部分則有基隆市4 處、新. 北市11 處及高雄市1 處,小計有16 處。因漁. 港主要 ... 於 www.rocnfa.org.tw -

#8.第二類漁港開放垂釣- 意見交流 - 漁業署

更何況新北市草里漁港都可以舉辦大咬運動會,也沒聽說有造成群聚傳染的危險,其他二級漁港為什麼不能開放? 這樣算不算獨厚特定漁港? 於 www.fa.gov.tw -

#9.向海致敬-台灣友善釣魚行動方案(核定本)

效管理」立場,全面盤點目前漁港及商港內適合開放釣魚之場域,. 以開放50 個區域為 ... 府第46 次協會會議,討論「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全 ... 新北市政府. 於 www.marine.gov.tw -

#10.請問各位同好北部有那些漁港現在能釣魚?我去正濱萬里都遭驅 ...

請問各位同好北部有那些漁港現在能釣魚?我去正濱萬里都遭驅離,不是已經降級了嗎?為什麼還不能釣魚? ... 草里漁港有開放. 不然就只能往磯岸或河口發展. ... 這是有開放釣魚的 ... 於 www.mobile01.com -

#11.新北市政府漁業及漁港事業管理處> 漁港資訊> 漁港垂釣區

主旨:公告新北市淡水第二、六塊厝、後厝、草里、水尾、野柳、深澳、水湳洞、和美、澳仔及福隆等11處漁港,開放垂釣區、方向及相關注意事項,自111年1 ... 於 fishery.ntpc.gov.tw -

#12.友善垂釣 - 海洋委員會海洋保育署

已開放釣點(51處) 項次 漁港(釣點數) 公告機關 公告時間(年. ... 109.9.24 15 永安(2) 桃園市政府 109.8.13 16 竹圍(1) 109.8.24 17 福隆(1) 新北市政府 103.7.31 18 ... 於 www.oca.gov.tw -

#13.海巡不巡.禁釣不禁 - PeoPo 公民新聞

在海巡檢查站旁邊有一塊新北市政府設立的告示牌,上面清楚的記載,依漁港法規定,垂釣是在禁止之列的,違者可處「三到十五萬元」罰款,在港區周邊我們還 ... 於 www.peopo.org -

#14.新北疫情︱憂釣客群聚成破口新北28處漁港今零時起禁止垂釣

國內新冠肺炎確診人數居高不下,新北市為因應疫情嚴峻,避免漁港成為防疫破口,公告從今天(25日)零時開始,轄內28處漁港周邊含漁港內,全面禁止垂釣 ... 於 tw.appledaily.com -

#15.想釣魚不知道去哪?全台19處開放垂釣漁港報你知

釣魚 是許多人愛好的休閒娛樂之一,每每經過港口總會看到許多垂釣客排成一 ... 新北市漁業及漁港事業管理處也提醒釣客,釣魚是一件開心的事,發布海上 ... 於 newtalk.tw -

#16.南仁漁港釣魚

四、漁港開放釣魚並改建釣魚平台,在同樣是海島國家的日本已經發展非常久的時間了。 ... 草里漁港是北台灣著名的垂釣天堂,新北市政府為推動青春山海線嗨漁港-草里 ... 於 kado-gifts.ru -

#17.碧砂漁港禁釣區

不過,八斗子、碧砂等地垂釣區,最近風浪大,有越波危險,基隆市政府首次公告規定,浪高四公尺就不開放垂釣區,產業發展處長林福來說,會和海巡 ... ... 基隆首例碧砂禁 ... 於 needmorefood.com -

#18.新北11處漁港垂釣區開放黃色方格1出1進管制 - 好房網News

新北市 漁業處指出,自7月27日起降為二級警戒以來,新北市自8月17日起公告開放後厝漁港及草里漁港垂釣區。因應疫情持續趨緩,新北市漁業處邀集相關單位商討 ... 於 news.housefun.com.tw -

#19.微解封釣友注意將軍漁港垂釣區限額開放 - 鑫傳國際多媒體科技

將軍漁港合法釣魚區自開放後就吸引很多喜愛釣魚的民眾前往,但之前因為可能有群聚感染的風險,臺南市政府也宣布暫停開放,不過現在因為國內微解封, ... 於 news.st-media.com.tw -

#20.8釣客冒險在離岸堤垂釣新北市府將依法開罰 - 台灣好新聞

新北市 政府為維護漁港秩序及保障釣客人身安全,聯合稽查小組於11月14日巡查野柳漁港非公告垂釣區時,發現有8名釣客違規在非開放垂釣區的離岸堤垂釣, ... 於 www.taiwanhot.net -

#21.北海岸草里漁港坐享山海風景除了釣魚樂還能到茶山步道走走

新北市 政府為推動漁港轉型活化政策,結合漁港特有漁汛資源開放港區垂釣,僅留部分漁船作業區,其餘港區範圍全面開放,提供更多民眾在漁港裡體驗釣魚 ... 於 news.sina.com.tw -

#22.新北漁港開放釣魚的推薦與評價,FACEBOOK

主旨:公告新北市淡水第二、六塊厝、後厝、草里、中角、水尾、野柳、深澳、水湳洞、和美、澳仔及福隆等12處漁港垂釣區域、方向及相關注意事項,並自公告日起實行。 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#23.Ciao潮旅 08-09月號/2021 第39期 - 第 117 頁 - Google 圖書結果

M Club 進駐台北市中心的河岸滿一年,但已經辦過遊艇派對、河岸電音派對、遊艇駕訓 ... 體育路線的、海釣魚路線的或親子家庭路線等,這也是遊艇有趣且潛力無窮的地方。 於 books.google.com.tw -

#24.漁港垂釣問題多漁民:希望將合法釣點移至港外

2019年11月4日 — 新北市萬里區野柳漁港漁民抱怨,政府開放民眾於港內釣魚,卻造成漁民作業問題,希望政府能於港外設置合法釣點,將漁港還給漁民。 於 www.chinatimes.com -

#25.[69jigging] 禁釣解封的大溪漁港咬嗎?今年第一釣就這麼猛...

本站住宿推薦20%OFF 訂房優惠,親子優惠,住宿折扣,限時回饋,平日促銷 · [公告] 新北市12處漁港釣區域及相關注意事項| 漁港可以釣魚嗎 · 修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面 ... 於 twagoda.com -

#26.新北漁港違法垂釣小心吃罰單| 台灣英文新聞 - Taiwan News

中央社記者王鴻國新北市30日電)為維護漁港秩序及維護釣客安全,新北市政府聯合稽查小組已展開稽查取締港區非法垂釣,違者最高可處新台幣15萬元罰鍰。 於 www.taiwannews.com.tw -

#27.桃園市竹圍漁港開放釣魚區域及相關措施 - 屏東縣政府

最新 消息 · 相關圖片. 竹圍漁港示意圖.png · 相關檔案. 桃園市公告. (442.21KB).pdf ... 於 www.pthg.gov.tw -

#28.草里漁港- 维基百科,自由的百科全书

2020年7月,新北市政府農業局舉辦「青春山海線嗨漁港–草里釣魚吧」系列活動,吸引民眾前往並盼漁港能成功轉型。9月,新北市府開放草里和後厝、富基、水尾、萬里、水 ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.公告開放民眾垂釣 - 基隆港務分公司

亞太國際公寓大廈管理維護股份有限公司基隆港工作人員:賴建忠0936-615128/02-24683456. 謝侑霖0985-955913. 保全組長. 承辦活動社團, 報名窗口. 基隆市和平島釣魚 ... 於 kl.twport.com.tw -

#30.新北市漁港港區範圍內,為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19 ...

新北市 政府公告:新北市漁港港區範圍內,為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫需要,自110年5月25日(星期二)零時起未經公告開放前,全面禁止垂釣。 於 www.ts-fa.org.tw -

#31.新北市28漁港垂釣區「禁釣」 違者最高罰28萬 - 奇摩新聞

加強防疫,北台灣漁港,紛紛下達禁釣令,新北市28個漁港中,除了17個本來就沒開放垂釣的漁港,原本11個開放垂釣區漁港,宣布禁止垂釣,基隆第二類漁港垂釣 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#32.漁港垂釣鬆綁中央地方踢皮球 - 聯合報

新北市 目前只有草里跟後厝漁港有開放垂釣區,其他漁港仍因管理上面確實有困難,仍未開放。 「限制這麼多,辦得到嗎?」中華磯探聯盟釣魚協會執行長 ... 於 udn.com -

#33.漁港垂釣鬆綁中央地方踢皮球| 政治新聞| 20210822

新北市 目前只有草里跟後厝漁港有開放垂釣區,其他漁港仍因管理上面確實有困難,仍未開放。 「限制這麼多,辦得到嗎?」中華磯探聯盟釣魚協會執行長 ... 於 m.match.net.tw -

#34.假日草里漁港釣魚藝趣遊

新北市 海岸線長達一百四十五公里,延綿的海岸線景色多變,而北海岸有山有水的明媚景緻及海岸風光,已成了眾人假日最愛的去處,整條綿延的青春山海線, ... 於 www.tssdnews.com.tw -

#35.石門草里漁港成垂釣天堂新北漁港拚轉型| 地方| 中央社CNA

新北市 政府今天在石門草里漁港舉辦釣魚比賽等休閒活動,吸引許多民眾參與 ... 里漁港經過改造,除了優化港區釣魚區域、增設護欄、加裝救生圈,並開放 ... 於 www.cna.com.tw -

#36.疫情警戒降級不解封,釣魚、出遊需戴口罩,批發市場連續14天 ...

上週微解封單位有休閒農場、森林育樂教育場域及植物園,本次多了漁港垂釣區及娛樂漁船。黃金城說明,所有場所有限度開放,但基本原則如:進出一定要戴口罩 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#37.最新消息 - 臺南市漁港及近海管理所

111-02-09, 新北市政府預告訂定「新北市魩鱙漁業漁期、漁區與漁具限制、禁止及相關事項」. 111-02-09, 行政院農業委員會修正「漁船建造許可及漁業證照核發準則」第17條. 於 fishingharbor.tainan.gov.tw -

#38.南部分署全球資訊網-北部地區 - 海巡署

編號 地區別 張貼日 1 萬里區 103/11/06 2 萬里區 103/11/06 3 萬里區 103/11/06 於 www.cga.gov.tw -

#39.釣友注意!漁業署下令:明天起關閉全台5 處漁港垂釣區 - Heho ...

本土疫情升溫,目前已連續七日破百例確診,今天(21 日)中央流行疫情指揮中心宣布新增312 本土病例,漁業署今天晚上表示,為防止疫情擴散,避免群聚 ... 於 heho.com.tw -

#40.台灣北部磯釣、海釣、堤防釣、防波堤共15個釣場釣點推薦介紹

基隆八斗子綠燈屬於較擁擠的釣點,到此作釣別忘了注意釣魚禮節喔~. 溫馨提醒:請保持環境乾淨整潔、隨時注意浪 ... 地址:深澳漁港位於新北市瑞芳區深澳里深澳路20號. 於 tendercarelife.pixnet.net -

#41.新北市漁港開放垂釣區域 - 我的釣魚誌

新北市漁港開放 垂釣區域. 1.中角漁港 2. 和美漁港 3. 後厝漁港 4.水尾漁港. 5. 水湳洞漁港. 6. 淡水第二漁港 7. 深澳港 8. 草里漁港. 9.福隆漁港. 於 paul-lai.blogspot.com -

#42.新北28漁港下達禁釣令!不知情釣客被勸離立刻打包快閃

不知道新北市下達禁釣令,釣客匆匆閃人,原本開放垂釣的淡水第二漁港,紅色塔柱旁的垂釣區空空如也,就怕釣客群聚,新北市28個漁港,通通禁止垂釣, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#43.非開放區垂釣野柳8名釣客遭開罰 - 風傳媒

新北市 政府農業局為保障釣客人身安全,會同警察、海巡等機關成立聯合稽查小組,不定時稽查取締港區非法垂釣行為,11月14日至野柳漁港稽查時,在離岸堤紅燈 ... 於 www.storm.mg -

#44.View Section: 2019-04-03 開放政府第46次議題協作會議 - SayIt

我們今天協作會議要討論的議題是漁港要開放釣魚,但是「全面」二字,我在 ... 目前漁港開放的狀況,主要集中在新北市、基隆市、宜蘭縣、高雄市,有18 ... 於 sayit.pdis.nat.gov.tw -

#45.釣魚人資訊網=討論區

本會要求: 1.新北市轄管30餘處漁港,應全面開放; 2.漁港開放區域,宜採用負面表列(即:航道口、安檢處所明訂禁止); 同時,垂釣時,以船舶停靠為優先, ... 於 www.agmz.com.tw -

#46.階段開放19處指定漁港供民眾垂釣2019-02 | 新北漁港開放釣魚

農委會漁業署科長陳吉芳表示,現在已有18處漁港有合法開放釣客釣魚,包含:新北市(福隆、和美、水湳洞、深澳、野柳、水尾、草里、後厝、淡水第二、 . 於 igotojapan.com -

#47.釣友連署全台222處開放釣魚農委會回應了 - 東森新聞

目前全台共有222個漁港,不過漁港內有指定區域,開放提供垂釣的只有18處漁港,包含新北市福隆、野柳,基隆的大武崙、八斗子,宜蘭縣的烏石和高雄市的 ... 於 news.ebc.net.tw -

#48.全國漁港設置垂釣區一覽表 - 行政院農業委員會

全國漁港設置垂釣區一覽表. 項次. 漁港(釣點數). 公告機關. 公告時間(年.月.日). 1 望海巷(1) ... 新北市政府. 103.7.31. 6 和美(1). 103.7.31. 7 水湳洞(1). 於 m.coa.gov.tw -

#49.想釣魚不知道要去哪? - Quapni

目前全國已有18處漁港開放垂釣,經行政院經協商敲定,全台「漁港」與「商港」劃定公告, ... 其中安平漁港、東港鹽埔漁港與新竹漁港是首次新開放供垂釣的第一類漁港。 於 www.quapni.com -

#50.最新.新北市10處漁港開放垂釣區域及相關注意事項..全攻略!!

有品垂釣運動大伙來遵守新北市開放轄內漁港提供民眾垂釣休閒,在漁港合法垂釣切勿有甩竿及在船舶航道垂釣等影響漁民作業的行為,破壞碼頭設施、有償轉讓釣座或置物佔位 ... 於 www.peekme.cc -

#51.新北市漁港開放垂釣區域 - Facebook

主旨:公告新北市淡水第二、六塊厝、後厝、草里、中角、水尾、野柳、深澳、水湳洞、和美、澳仔及福隆等12處漁港垂釣區域、方向及相關注意事項,並自公告日起實行。 依據: ... 於 m.facebook.com -

#52.興海漁港釣魚 :: 非營利組織網

非營利組織網,南仁漁港釣魚,永安漁港開放釣魚,漁港釣魚罰款,台灣開放釣魚的港口 ... 組織名稱:中華民國船釣協會統一編號:73767894所在縣市:新北市異動日期:870710異動 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#53.釣客能垂釣了、娛樂漁船復業! 7/27起「白天定時開放」

因應疫情警戒7月27日起降為二級,農委會今(23日)下午召開農業部門防疫管制措施調整記者會,其中,宣布將開放「各類漁港垂釣區及娛樂漁船」,最大 ... 於 www.ettoday.net -

#54.漁港垂釣問題多漁民:希望將合法釣點移至港外 - 工商時報

新北市 雖早年就開放11處漁港垂釣,但萬里區漁會抱怨,市府開放卻不管理造成很大問題,釣客在港邊垂釣,影響漁船進港作業,還有釣客還會將釣線棄置海中, ... 於 m.ctee.com.tw