日裔美國人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅勃特.T.清崎寫的 富爸爸,窮爸爸【25週年紀念版】 和KateBrown的 惡托邦記:核城市到鐵鏽帶,未忘之地的歷史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日裔美國人國家博物館Japanese American National Museum也說明:日裔美國人 國家博物館(Japanese American National Museum)鄰近洛杉磯小東京,展示130年日裔美國人文化及歷史,館藏高達6萬多件,包括1920年代至1950年代的日裔美國人 ...

這兩本書分別來自高寶 和左岸文化所出版 。

國立臺灣大學 戲劇學研究所 謝筱玫所指導 羅澤軒的 從家庭出發的族裔認同角力:以五反田寬《松本姊妹》、《二世漁夫之歌》、《魚頭湯》為例 (2019),提出日裔美國人關鍵因素是什麼,來自於五反田寬、種族認同、族裔認同、拘禁營、日裔美國人。

而第二篇論文國立中山大學 外國語文學系研究所 陳福仁所指導 蔣惠瀅的 約翰・岡田的《頑劣小子》:移民、集中營與日裔美國人 (2018),提出因為有 日裔美籍族群、移民、日美文學、集中營書寫、約翰・岡田、日裔美籍集中營的重點而找出了 日裔美國人的解答。

最後網站日本人只會效忠天皇?這群日裔美國人打起日本來不比美國人差則補充:在美國的日裔美國人也是這樣一個狀態,美國政府和美國人民慌了一段之後,慢慢的局勢穩定下來了,在戰爭時間咱們知道,一個國家所有的人口和工業力量都要為戰爭服務, ...

富爸爸,窮爸爸【25週年紀念版】

為了解決日裔美國人 的問題,作者羅勃特.T.清崎 這樣論述:

21世紀最偉大的理財書,暢銷全球逾二十五年,改變數千萬人的人生! ★暢銷全球25年!已翻譯成51國語言,銷售109個國家,暢銷逾40,000,000冊! ★《紐約時報》、《華爾街日報》、《商業周刊》、《今日美國》最佳暢銷書 ★《紐約時報》暢銷書排行榜第一名,在榜長達七年 ★長踞美國亞馬遜排行榜 實現財務自由的第一步,改變一生的一本書! 努力工作無法讓你致富,改變思想才能讓你財務自由。 富爸爸說:「窮人和中產階級為金錢而工作,富人讓錢為他們工作。」 富人買入資產,窮人只有支出,中產階級買他們以為是資產的負債。 當你懂了「金錢不是

真實的資產」的道理,你就會更快富有; 金錢是一種思想,如果你想要更多錢,請先改變你的思想。 因為,我們唯一的、最重要的資產,就是我們的「頭腦」。 如果你為錢工作,你就把力量給了雇主; 如果錢為你工作,你就能保有力量、掌控全局。 如果你想成為有錢人,就需要建立富人思維: 先明白為何富人不為錢工作。 了解為何存錢的人才是輸家。 懂得資產與負債的差異。 提高財務智商,學習會計、投資、瞭解市場及法律。 持續打造你的資產欄。 《富爸爸,窮爸爸》的作者羅勃特‧T‧清崎有兩個爸爸,一個富,一個窮。 一個擁有耀眼學歷,是社會公認的菁英,卻終生為錢煩惱。

一個連國中都沒念完,卻成為全夏威夷最富有的人之一。 童年時,兩位爸爸教他面對財務應該要有的想法和體悟。 窮爸爸是清崎的親生父親,他跟我們大多數人的爸爸一個模樣:「努力讀書,找一個穩定的好工作!」但是,換來的是終生與金錢拚搏,為了錢而工作,最後卻留下一些債務。 而清崎的富爸爸告訴他,要成為有錢人的方法,就是讓錢為他工作,並指導他面對財務應有的IQ。 書中倡導的「現金流」概念,至今仍影響著許許多多人,甚至商業界、金融界也將現金流的遊戲概念運用在組織發展中。誠如書中所言,我們應該告訴我們的孩子,真正財務IQ能讓他們在受學校教育之餘,更懂得財務的現實。該是選擇富爸爸致富捷徑的時

候了!

日裔美國人進入發燒排行的影片

「彌敦道政交所」

主持:湛國揚

嘉賓:吳明德教授

題目:《沖天大火災 FIRE ACROSS THE PACIFIC---中美外交大攤牌》

逢星期四 9:00 ~ 10:00 pm

Facebook:

https://facebook.com/NathanRoadPoliticsExchange

支持城寨Patreon

https://www.patreon.com/kowloonsingjai

從家庭出發的族裔認同角力:以五反田寬《松本姊妹》、《二世漁夫之歌》、《魚頭湯》為例

為了解決日裔美國人 的問題,作者羅澤軒 這樣論述:

移民美國的日本人,由於生理上與白人的明顯差異,在融入美國社會的過程中面臨了許多阻礙,不論是社會上的種族歧視,政治、法律制度上的差別待遇,或是戰爭、重大歷史事件如二戰期間的日裔拘禁營,皆對不同世代日裔移民的自我身分認同建立產生影響,使其必須在多種認同之間尋得平衡點、進而確立自身的身份並融入所處的社會。身為日裔三世的五反田寬則在劇作中藉由書寫探詢日裔歷史、家庭對認同的影響以及族裔的認同。本論文採用心理學者珍‧金(Jean Kim)的亞裔美國人種族認同發展理論以及詹姆斯‧富士‧柯林斯(James Fuji Collins)以日裔美國人為對象的雙族群/雙文化認同發展研究為依據,觀察分析五反田寬《松本

姐妹》、《二世漁夫之歌》、《魚頭湯》三部劇作中日裔人物群像,探討角色的認同狀態。許多角色一方面延續日式的生活習慣作為對日本文化認同的體現,一方面又因渴望被白人主宰的主流社會接納而認同美國文化,因而擺盪在日本與美國兩種文化的認同之間,無法決定自己的認同、亦無法整合自己的雙重身份認同。此外,不同日裔世代角色的認同發展也顯現出不同的認同狀態與適應策略。日裔一世為經濟利益前來美國,卻始終是被美國整體敘事排除的一群他者;二世夾在日本與美國兩種文化中無法決定自己的認同,認同發展步調不一;三世則較能以日裔美國人來定義自己的雙重身分。透過此三部劇作,可以看到不同世代的日裔美國人皆面臨了程度不一的認同困境,要能

在認同發展上達到整合的地步並非易事,這也暗示了認同議題之於在美日裔乃是其生命中難以承受之重。

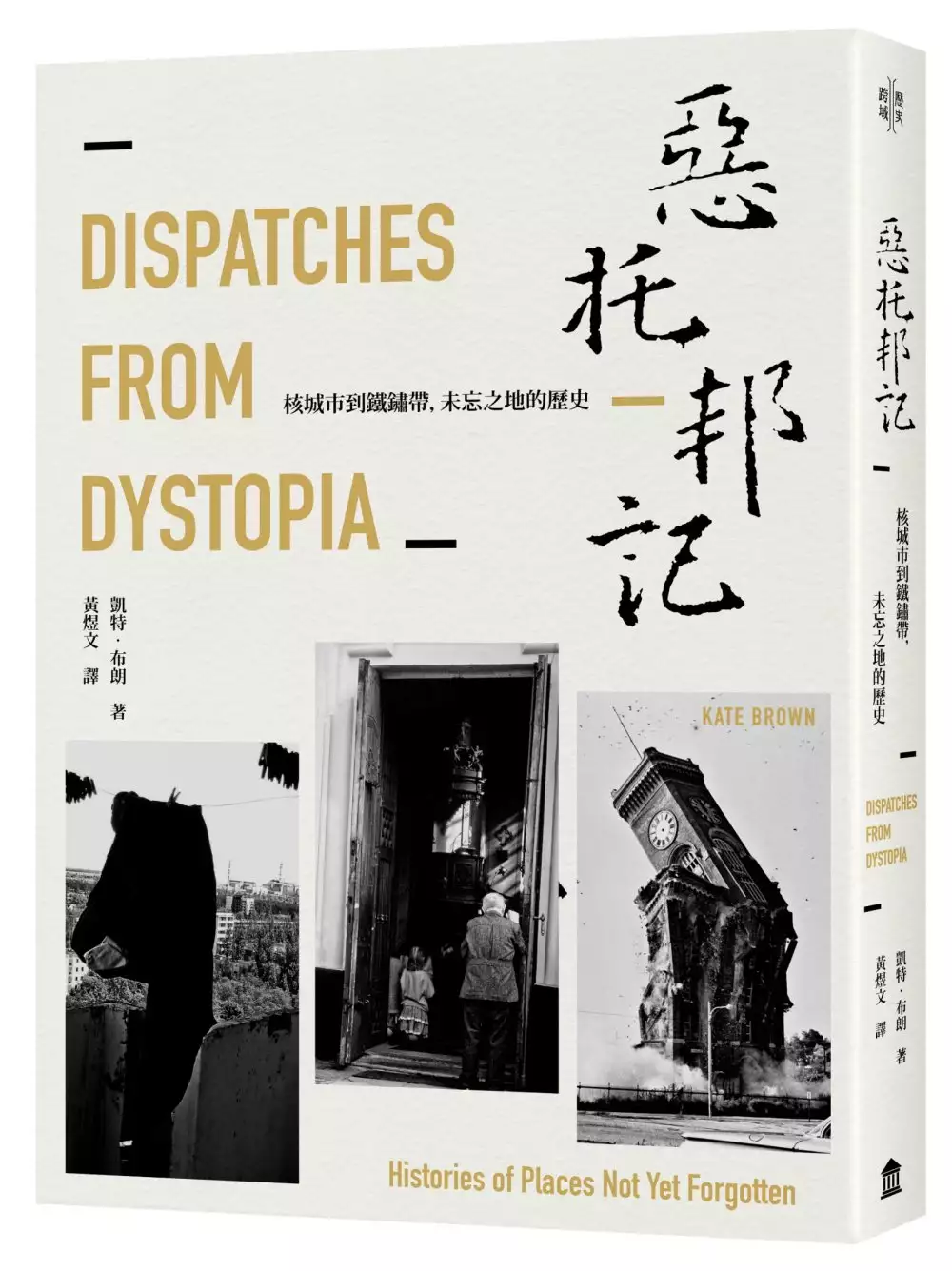

惡托邦記:核城市到鐵鏽帶,未忘之地的歷史

為了解決日裔美國人 的問題,作者KateBrown 這樣論述:

來自反烏托邦的報導,充滿哀愁又引人入勝 獲獎無數的歷史學家寫下未忘之地的歷史 ◎《大西洋雜誌》(The Atlantic)2016年最佳圖書 「衛兵打開行李箱,往裡頭瞧了瞧,關上行李箱,檢查我們的傳真許可文件,然後揮揮手,讓我們進入車諾比隔離區。我關心車諾比隔離區近十年,卻到了這個時候才得以進入一窺究竟。我想起安德烈.塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)1979年的電影《潛行者》(Stalker)禁區(the Zone)裡的荒涼景象。在塔可夫斯基的電影及我的想像裡,禁區四處可見生鏽的工廠廠房、倒塌的電話線與被陰暗森林占據的建築物。除了人煙稀少、設下重重障礙與衛兵把守,禁區

還散發著一股神祕而致命的力量,威脅要殺害暴露者的子孫,或讓他們出現突變。在塔可夫斯基的電影裡,潛行者為了賺取一小筆錢,祕密帶領冒險者進入禁區,想揭露其中的謎團。他們在夜色與濃霧的掩護下潛入,在傾頹的工業廢墟間躲避子彈。」 凱特.布朗是一位極富想像力的歷史學家,也是作家與旅行家。她認為,「歷史學家能親自走一趟自己研究的地方,真正體會自己論文的主題,一定能寫出更好的歷史作品。」在《惡托邦記》裡,她進行一場令人驚訝且不尋常的田野之旅,前往遭忽視或抹滅的邊緣地帶,探究這些地方的歷史。 她漫遊車諾比隔離區,先是在網路上,之後親自前往。她想知道現實與虛擬何者才是真正的偽造。她來到西雅圖一

家飯店的地下室,檢視1942年日裔美國人被送往監禁營途中存放在地下室的個人物品。在烏克蘭的烏曼,她躲在樹上,觀看只有哈西迪猶太男性才能參加的猶太新年慶典。在俄羅斯烏拉山脈南部,她與克什特姆小鎮居民談話,當地不可見的輻射汙染物正神秘地讓生活陷入困境。最後,她回到出生地,中西部工業鐵鏽帶的伊利諾州埃爾金,考察懷「鏽」情緒的興起與自身的成長經驗,如何開啟她對現代主義荒原的探索。 布朗在本書開頭寫道:「在前往故事發生地旅行的二十年間,我遊遍部分東歐、中亞與美國西部。不知不覺地,我竟成為一名專業的災難觀光客。在撰寫歷史的過程中,我歷經一連串現代主義的荒原,一個比一個惡名遠播,一個比一個孤寂淒涼

。」多年來她造訪的地方都不是旅遊勝地,而是所謂的「惡托邦」(dystopia),即被遺忘了的,甚至刻意被遺忘的厭惡之地。 《惡托邦記》帶領讀者來到這些非典型的現場,有力而動人地描述被消音、破壞或汙染的地方歷史。在講述這些過去無人知曉的故事時,布朗也檢視地方的形成與消亡,以及那些仍繼續住在乏人問津、脆弱地貌上人們的生活。 好評推薦 「充滿哀愁卻又引人入勝,布朗前往世界上最偏遠與最脆弱的目的地的旅程,讓我們得以探索地方與記憶的意義,從而微妙地再次發展出探索的技巧。《惡托邦記》是一部打動人心的重要作品。」──阿拉斯泰爾.邦奈特(Alastair Bonnett),《難以駕馭之地》

(Unruly Places: Lost Spaces, Secret Cities, and Other Inscrutable Geographies)作者 「布朗是極富想像力的歷史學家:她是一名學者、作家與旅行家,她迫使我們把極糟糕的狀況視為機會,把空蕩蕩看成是另一種繁榮。對於地方的現代性命運有興趣的人──特別是在一些現代性原本扮演著核心角色的地方──都應該閱讀《惡托邦記》。這本書也是探討意義構成的藝術與科學的一系列論文集:何時該去檔案館與何時該忽略它們,如何凝聽與嗅聞一個地方,為什麼我們在撰寫關於別人過去的故事時,最後卻像是在寫我們自己的故事。」──查爾斯.金(Charles

King),《敖得薩:夢想城市的天才與死亡》(Odessa: Genius and Death in a City of Dreams)作者 「流暢、一針見血、深具說服力且絕無冷場。」──《圖書館雜誌》(Library Journal) 「布朗的作品駕輕就熟地跨越個人旅行見聞與學院研究之間的界線。她的論文從被戰爭撕裂的中亞地區一躍來到西雅圖被人遺忘的飯店地下室。布朗認為,歷史學家能親自走一趟自己研究的地方,真正體會自己論文的主題,一定能寫出更好的歷史作品。」──《書架新訊》(Shelf Awareness) 「布朗是歷史學家,也是旅行者。……對布朗來說,光是研究一個地方

、重製已經發表的照片還不夠。身體力行與寫作者親自體會才是貫串全書的主軸。布朗認為歷史不應該局限在印刷紀綠、檔案與官方記載上,她主張歷史學家必須探求那些無法被謄抄校對的歷史。而為了探求這種歷史,歷史學家就必須親臨現場。布朗寫道:『本書的基本前提是,旅行可以是一種協商形式,是對確然無疑之事與信念的闡明,是對過去的重新蒐集。』」──《洛杉磯書評》(Los Angeles Review of Books) 「歷史學家花很多時間待在檔案館與圖書館裡。但文獻通常無法呈現生活在社會邊緣的人,或故事遭到刻意掩蓋的人。為了挖掘這些人的故事,身為歷史學家與災難觀光客的布朗,冒險進入各式各樣的荒原。《惡托邦

記》令人信服地記錄那些從過去到現在生活在邊緣的人們。」──《科學新聞》(Science News) 「《惡托邦記》是一本傑出的作品,這本書不僅介紹了幾個吸引人的地方,也結合了最好的歷史分析與旅行文學。儘管書中帶著一股淡淡的哀愁,但在憂鬱中仍讓人存有願景,這是一本值得大家閱讀的好書。」──《泰晤士高等教育》(Times Higher Education) 「歷史學家凱特.布朗《惡托邦記》深刻呈現『廢墟攝影』的美感,記錄這些在文化或經濟急遽變化下遭到遺棄或衰敗的地方。布朗並未埋首圖書館裡仔細研讀第一手的史料文獻,而是親身前往烏克蘭的烏曼、蒙大拿州的比靈斯這些地方探查,反烏托邦的故事

就迴盪在那片土地以及居住在上面的人身上……布朗每一篇論文都深具吸引力,彙整起來構成了龐大的故事內容,顯示地方訴說著過去一直未被講述的故事。」──《流行事》(PopMatters)

約翰・岡田的《頑劣小子》:移民、集中營與日裔美國人

為了解決日裔美國人 的問題,作者蔣惠瀅 這樣論述:

作為日美文學的經典之一,約翰・岡田的《頑劣小子》是研究集中營對日義美近族群之影響的重要文本。此篇論文將以歷史文獻為基底,研究日本移民在美的種族經歷及影響,及其如何呈現在小說中第一代日裔美籍角色上。另外,透過研究二戰時期日裔美籍集中營的歷史背景,探討集中營事件的發生對日裔美籍族群造成何種影響,並如何呈現在第二代日裔美籍角色上。最後,希望透過研究歷史文獻,並結合作者的生平經歷資料,重新探究約翰・岡田在《頑劣小子》的集中營書寫。

日裔美國人的網路口碑排行榜

-

#1.【丁穎茵專欄︰繆思思妙】日裔美國人國家博物館︰如何書寫 ...

面對移民社群的喜怒哀樂,日裔美國人國家博物館(Japanese American National Museum)宣稱﹕ 「我們以國家的多元文化為榮,乃致力與大眾分享日裔美國人的 ... 於 p-articles.com -

#2.《日裔美国人》全集-电视剧-免费在线观看 - Sogou

电视剧《日裔美国人》高清免费在线播放,日裔美国人是是由福澤克雄导演,由草ナギ剛,仲間由紀恵,中井貴一,泉ピン子主演的日本电视剧,剧情:99年前、島根の貧農の ... 於 waptv.sogou.com -

#3.日裔美國人國家博物館Japanese American National Museum

日裔美國人 國家博物館(Japanese American National Museum)鄰近洛杉磯小東京,展示130年日裔美國人文化及歷史,館藏高達6萬多件,包括1920年代至1950年代的日裔美國人 ... 於 www.heyshoo.com -

#4.日本人只會效忠天皇?這群日裔美國人打起日本來不比美國人差

在美國的日裔美國人也是這樣一個狀態,美國政府和美國人民慌了一段之後,慢慢的局勢穩定下來了,在戰爭時間咱們知道,一個國家所有的人口和工業力量都要為戰爭服務, ... 於 www.xoer.cc -

#5.白夜:兩個祖國、五個手足、三代日裔美國家庭的生命故事 - 讀冊

廖德明. 貓頭鷹出版社. 9789862623312. 這是一個真實的日裔美國人家庭的故事,也是那個時代許多人的縮影,對他們而言,到底什麼是祖國?該選擇信.... 於 www.taaze.tw -

#6.日裔

揭秘二战期间日裔美国人遭囚禁始末 ... 1941年的珍珠港事件爆发后,生活在太平洋沿岸的十二万日裔美国人被当成“战时敌人”转移到十个贫瘠荒芜的军事区 ... 於 hotel-dahlke.de -

#7.二战美国日裔往事 - 时代在线

移居美国的众多种族中,很少有像日本人那样坚定而执著地充当模范公民。日本人遭受的冷眼和遇到的隔阂也堪称最甚,包括第二次世界大战时被投进了拘留营。 於 www.time-weekly.com -

#8.日裔美國人英文- 英語翻譯 - 查查綫上辭典

日裔美國人 英文翻譯: japanese americans…,點擊查查綫上辭典詳細解釋日裔美國人英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯日裔美國人,日裔美國人的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#9.日本裔美国人,到底是一种怎样的存在?(组图) - 新闻速递

明治维新期间,日本人也曾挤破脑袋移民到美国,不然美国也不会有现在150万的日裔。虽然日裔美国人数量只有华裔的三分之一,但是日本总人口不到中国十 ... 於 www.6parknews.com -

#10.关押日裔美国人的集中营_手机凤凰网

日前,摄影师亚当斯·安塞尔公布了一组他拍摄的关押日裔美国人集中营的照片,这些照片拍摄于1943到1944年间。日裔美国人囚禁是1942年珍珠港事件发生以后美国政府对约11 ... 於 inews.ifeng.com -

#11.日裔一度佔比超40%,美國夏威夷為什麼有這麼多日本人?

夏威夷的日本裔作者|lyw 責編|Thomas 作為美國最年輕的一個州,夏威夷州一直是美國人非常向往的度假勝地。與美國本土的山地, 於 vitomag.com -

#12.洛杉磯日裔美國人國家博物館附近的飯店 - Booking.com

美國酒店. 飯店位於洛杉磯洛杉磯中心區(距離日裔美國人國家博物館0.5 km). American Hotel 旅館位於洛杉磯市中心藝術區(Downtown Los Angeles Arts district),距離 ... 於 www.booking.com -

#13.对日裔美国人的囚禁 - 万维百科

二战期间美国日本人集中营分布日裔美国人囚禁(英文:Internment of Japanese Americans)指的是在1942年珍珠港事件发生以后,美国政府对居住在美国 ... 於 www.wanweibaike.net -

#14.二战中美国将11万日裔公民关进“集中营” 财产全没收 - 军事

“珍珠港事件”发生后,美国对日宣战。一夜之间,所有的美籍日本裔人,均成为日本间谍的嫌疑人。美国政度会担心日籍美国人中有人会为当时的日本政府 ... 於 slide.mil.news.sina.com.cn -

#15.日裔美國人 - 求真百科

早於1868年日本適逢明治維新,已有大量日本人遷入夏威夷王國(1897年併入美國)及美國本土,現今的夏威夷州和西海岸仍是日裔美國人的主要群聚地。1907年,日本和美國 ... 於 factpedia.org -

#16.外裔 - 萌娘百科

勞拉·鴫原————日裔美國人(日本-法國混血)。 特殊. 有些特別情況下,即使並非外來族裔或移民,也還是會故意 ... 於 mzh.moegirl.org.cn -

#17.日裔美国人眼中的二战集中营

今年是第二次世界大战结束70周年,二战期间12万日裔美国人被关进了集中营。如今日裔美国人是如何看待二战集中营的呢?托德·远滕阅读的是他的姑姑1942 ... 於 www.voachinese.com -

#18.《白夜》導讀- 三代日裔美國家庭的生命故事- 第1 頁 - 關鍵評論網

主人翁哈利.福原是二世移民,因為天生背負著日本傳統和美國文化,經常陷入天人交戰的矛盾和困窘之中。我分享了他的喜悅、他的困擾;更為在原爆後的廣島, ... 於 www.thenewslens.com -

#19.日裔美国人博物馆 - 每日环球展览

日裔美国人 博物馆(Japanese American National Museum)1992年正式开放,是美国第一家以日裔美国人为主题的博物馆,馆藏总数超过6万件。 历史: 1982年,洛杉矶的日裔 ... 於 art.icity.ly -

#20.日裔美国人的历史 - 百科全书

由于不允许新移民入境,因此,顾名思义,1924年之后出生的所有日裔美国人都出生在美国。除通常的代际差异外,就年龄,公民身份和英语能力而言,这一代人(日精)与一世( ... 於 wikichi.icu -

#21.陳昭如/這裡人人皆平等 戰爭下的美國「集中營」 - 報導者

珍珠港事變後,美國裡超過11萬名日裔被視為國家之敵,被送到各地拘留營。移民第二代的是松豐三郎(Fred Korematsu)起身反抗,以他為名的判決, ... 於 www.twreporter.org -

#22.揭秘二战期间日裔美国人遭囚禁始末 - 新闻

此外,美国政府还将矛头对准了那些在美国生活和工作的日本人。全美国都在传言:是渗透到美国的日裔“第五纵队”向日军提供了准确情报。 日本偷袭珍珠港 ... 於 news.sohu.com -

#23.日本文化对日裔美国人同化的影响 - 社科网

托马斯·索维尔也认为:“日本文化是日本人和日裔美国人成功的重. 要因素。”3笔者认为日本文化中的集团主义,耻感文化和相对主义文化对第二代日裔同化. 产生深远影响。 (一 ... 於 www.sinoss.net -

#24.二战时期的日裔美国人,在美国都经历了什么? - 游无穷

// 明治遗风在美国 // 一位20世纪的日本作家曾说:“如果想看明治时代的日本,请去美国。”日裔美国人的历史充满了悲喜交集。 1853年7月8日,美国海军准将马休·佩里率领炮舰 ... 於 youwuqiong.top -

#25.轉載虛詞文稿— 日裔美國人國家博物館︰如何書寫歷史的創痛?

多元社會容讓不同意見、不同價值、不同生活方式各適其式,但彼此千差萬異卻潛藏著名不正言不順的糾結、誤會與紛爭,隨時點燃起恐懼與仇恨。如何從日裔 ... 於 www.objecttravelogue.net -

#26.第二次世界大戰後的日裔美國人生活 - wikimaceio.com

1942年2月19日,富蘭克林·羅斯福總統簽署了9066號行政命令,在整個戰爭期間,將西海岸的110,000多名日裔美國人轉移到拘留營。日裔美國人的個人權利, ... 於 tw.wikimaceio.com -

#27.論日裔美國自傳- 《二世女兒》的漂泊歷程及國族主義

間,唯一因種族之故被拘禁在集中營的弱勢族裔。日裔美國人以時間的. 先後將自己分爲三代:在日本出生、於一九○○年之前抵達美國的第一. 代移民稱爲「一世」(Issei);於一 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#28.(洛杉磯, 加州)日裔美國人國家博物館- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

日裔美國人 國家博物館:查看Tripadvisor 上在加州洛杉磯的旅遊景點排名,瀏覽關於日裔美國人國家博物館的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#29.二戰過去日裔美國人收容歷史拜登再言「羞恥」 - nippon.com

就在珍珠港事件的隔年,1942年2月,當時羅斯福總統簽署第9066號總統令。將12萬人日裔美國人列為「敵性外國人」,將其貼上標籤,讓他們在收容所遭受到非 ... 於 www.nippon.com -

#30.對日裔美國人的囚禁 - AlegsaOnline.com

日裔美国人 的拘留发生在第二次世界大战期间,当时美国政府强迫约11万日裔美国人离开家园,住在拘留营里。这些地方就像监狱一样。许多被送往拘留营的人都是在美国出生的 ... 於 zh.alegsaonline.com -

#31.日裔美國人對不起加州為二戰成立集中營道歉 - 地球圖輯隊

事隔78年,日裔美國人總算等到加州為他們在二戰期間的所作所為道歉。當時,加州成立了兩座集中營,專門關押被視為仇敵的日裔美國人。 於 dq.yam.com -

#32.兩個祖國、五個手足、三代日裔美國家庭的生命故事(電子書)

我們這些人啊,徘徊在白日與黑夜之間,即使走在燦爛的陽光下,也宛若暗夜。 ◎作者花費十七年採訪調查,台灣版搶先收錄作者最新訪談內容。 ·山崎豐子《兩個祖國》紀實 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#33.日裔美國人的英文怎麼說

日裔美國人 的英文怎麼說. 日裔美國人英文. japanese americans. 日: Ⅰ名詞1 (太陽) sun 2 (白天) daytime; day 3 (一晝夜; 天) day 4 (泛指某一段時間) time ... 於 terryl.in -

#34.为啥二战美国将日裔关集中营却对德裔如此宽容?只因此人 ...

而珍珠港事件中的一个小插曲,导致了美国总统下令将日本移民都关进集中营;这就是尼豪岛事件。 (尼豪岛直到今天也没几百人,保持在原生态的夏威夷风情). 於 www.sohu.com -

#35.99年的愛~日裔美國人~_百度百科

99年的愛~日裔美國人~》是日本劇作家橋田壽賀子的原創作品,由福澤克雄指導,講述了九十九年前去到美國的日系移民一家的故事。劇中描寫了第一代美籍日裔因為人種差別和 ... 於 baike.baidu.hk -

#36.醜聞:二戰期間美國日裔拘留營中的驚人故事 - 博客來

作者通過搜尋、查閱和研究相關歷史檔案、書籍和當事人的日記、信件、口述史、回憶錄等資料,訪問倖存者,詳細描述了在二戰期間被關押在美國拘留營中的12萬名日裔美國人 ... 於 www.books.com.tw -

#37.二戰日裔美軍的442團,你了解多少? - 今天頭條

這一想法先是被美國高層拒絕,在經歷了一次又一次抗議之後終於鬆口。美軍高層成立了一支全部由日裔人組成的軍隊,並且命名其為第100步兵團作為實驗。 於 twgreatdaily.com -

#38.比特幣之父中本聰之謎,他到底是日本人還是美國人?(日裔美國人)

按照古德曼的採訪報道,中本聰並不是一個網路ID,而是一個退休日裔美國人的真名。他就住在加州洛杉磯附近的聖伯納迪諾,坐擁數億美元的鉅額財富,卻過著 ... 於 m.jueshifan.com -

#39.第二代日裔美國人:1941年 - 華人百科

1941年,美國陸軍情報部實施了一項極為秘密的活動,在美國西海岸招募並訓練第二代日裔美國人從事軍事情報翻譯工作。珍珠港事件以後,已經有60名第二代日裔美國人開始了 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#40.第二次世界大戰期間在曼薩納爾的日美拘禁

甚至在日裔美國人搬遷之前,日本銀行的美國分行的所有賬戶都被凍結,他們的生計受到嚴重威脅。 然後,宗教和政治領導人被逮捕,並經常將他們安置在設施或搬遷營地,而 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#41.二戰時期美國的日裔拘留營:一件塵封已久的和服揭開的 ... - BBC

1942年2月19日,日本偷襲美國珍珠港事件2個多月後,美國總統羅斯福發佈9066號行政命令,授權日裔美國人從美國西海岸的社區「撤離」,表面上是為了防止間諜 ... 於 www.bbc.com -

#42.兩個祖國、五個手足、三代日裔美國家庭的生命故事(Traditional ...

山崎豐子《兩個祖國》紀實版。 我們這些人啊,徘徊在白日與黑夜之間,即使走在燦爛的陽光下,也宛若暗夜。 一個二戰期間擺盪於美國與日本的「二世」家庭故事。 於 www.amazon.com -

#43.那些日裔美國人,在日本偷襲珍珠港後,在美受到了怎樣的對待?

當時加州的州長作出了一個驚人的決定:在美國的第一代和第二代日本移民全部取消公職,並且吊銷了他們們的律師資格證、醫師證等,甚至連靠捕魚為生的日裔, ... 於 ccucumyp.pixnet.net -

#44.加奈陀晚香坡日裔移民之考察

省當局仍力圖. 迫使聯邦政府能夠接受,而曾五次向中央當局提出這項法案,但全數被否. 決。1907 年(明治40),溫哥華的白人社群則隨美國加州的「亞細亞人排. 斥同盟會」( ... 於 www.tisanet.org -

#45.百人会与日裔美国人联盟 - ShareAmerica

在亚裔人口中,华裔人数最多,超过379万人;其次是菲律宾,约341万人;另外3个排在前5名的族裔是印度裔319万人;韩国裔170万;日裔130万。 不同族裔在美国 ... 於 share.america.gov -

#46.讀者來函/從二戰英雄談日裔美國人故事

讀者來函/從二戰英雄談日裔美國人故事 ... 記得雷根(Ronald Reagan)執政時期有個同伊朗有關的醜聞事件嗎?大概過程是黎巴嫩真主黨綁架了美國人質,伊朗 ... 於 www.worldjournal.com -

#47.同為黃種人,在美日裔為何比華裔滋潤?二戰時日裔交夠了”血稅”

在二戰爆發前,雖然日本是世界上唯一一個非白人列強國家,但是由於美國與日本巨大的國力差距,美國對待日本移民態度並不比華人好多少。 於 www.gushiciku.cn -

#48.歷史的經驗和教訓「糾正錯誤: 日裔美國人和二戰」特展

Righting a Wrong: Japanese Americans and World War II. 【聖路易時報訊】1941年12月7日,日本偷襲珍珠港,美國在歐洲和太平洋地區參戰後,當時美國 ... 於 web.scanews.com -

#49.白夜:兩個祖國、五個手足、三代日裔美國家庭的生命故事

主人翁哈利‧福原是二世移民,因為天生背負著日本傳統和美國文化、經常陷入天人交戰的矛盾和困窘之中。我分享了他的喜悅、他的困擾;更為在原爆後的廣島, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#50.日裔加拿大人被大規模拘押的黑暗歷史 - RFI

1941年12月7日,日本海軍為配合南進政策突襲美國太平洋艦隊所在地珍珠港,擊沉及重創美軍14艘戰艦、摧毀188架戰機,造成3600多人死傷後,美國拘押了11萬日 ... 於 www.rfi.fr -

#51.二戰日裔美國兵-US100獨立步兵營&442步兵團 - WTFM 風林 ...

U.S.100th Infantry Battalion Separate 二戰日裔美國兵442步兵團部隊格言: ... 在事件之前,許多第二代日裔美國人(Nisei)服務於夏威夷第298和299 ... 於 wtfm.exblog.jp -

#52.白夜: 兩個祖國、五個手足、三代日裔美國家庭的生命故事 - 誠品

白夜: 兩個祖國、五個手足、三代日裔美國家庭的生命故事:我們這些人啊,徘徊在白日與黑夜之間,即使走在燦爛的陽光下,也宛若暗夜。·山崎豐子《兩個祖國》紀實版。 於 www.eslite.com -

#53.二战中,美国也有安置日裔美国人的“集中营”? - 腾讯

二战中,美国也有安置日裔美国人的“集中营”?事实是,这一可悲的经历证明,宪法和法律本身是不够的……尽管美国宪法明确规定不得中止人身保护令, ... 於 new.qq.com -

#54.二戰時期的日裔美國人,在美國都經歷了什麼? - 人人焦點

1941年12月7日,日本偷襲美國在太平洋中部的海軍基地珍珠港,美國在隔岸觀火三年多後,最終捲入二戰戰火。鮮爲人知的是,戰時曾有上萬名美籍日本人穿上 ... 於 ppfocus.com -

#55.日裔美國人 - 海词

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版日裔美國人的英文,日裔美國人翻譯,日裔美國人英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#56.日裔美籍國民紀念園景點評論 - Trip.com

日本人在美國的紀念館,也是很早的歷史了,日本人在這裏的社區不是很多,沒有其他國家那麼密集的哦。 0. 於 tc.trip.com -

#57.《天皇蒙塵》:一個關於日裔美國人集中營的故事 - 讀墨

【專題製作:作者大塚茱麗訪談.臺大法律學系特聘教授陳昭如專文導讀.日裔美國人集中營歷史圖片】 一九四一年十二月七日,日軍空襲太平洋歐胡島的珍珠港,揭開了 ... 於 readmoo.com -

#58.江峰時刻:二戰美國關押日裔美國人與第442步兵團 - 新唐人 ...

日本偷襲珍珠港後,美國和日本進入戰爭狀態。尼豪島事件讓美國作出了強制囚禁日裔美國人的決策。由於作戰和後勤人員吃緊,從集中營招募新兵, ... 於 www.ntdtv.com -

#59.閱讀『白夜』 - 何處才是棲身之處?

珍珠港事件後,美國人對日本人的歧視加劇,你可以想像曾經這樣的小社區的店家全部因為沒有生意而關門,而隨後,美國政府將日裔美國人集合送往內陸的集中營 ... 於 joyinneverland.com -

#60.二戰時日裔美國人被送進集中營! - Zeno - iVoox

1942年2月19日羅斯福總統簽署了9066號行政命令,將在日裔美國人關進美國的集中營期間長達將近三年之久,違反憲法規定罔顧人權,但美國政府撤消命令的 ... 於 www.ivoox.com -

#61.太平洋戰爭日本挑釁美國,在美的數十萬日裔下場如何?美國夠 ...

在討論太平洋戰爭時,大多數人會將目光集中在這片廣闊的海洋之上,亦或是被接連轟炸的日本本土。尚未被波及的美國本土卻少有人關注,當時有大量日裔美國人在美生活, ... 於 min.news -

#62.重繪美國西南:從空間詩學探討日裔美國文學的集中營書寫

陳福仁,游素玲,日裔美國文學,集中營書寫,創傷,Japanese American literature,the internment narrative,trauma,「美國西南」不僅是一個空間,月旦知識庫,整合十大資料庫 ... 於 lawdata.com.tw -

#63.美国日裔移民问题与20 世纪初美日中三角关系

72157 人,1920 年达到111010 人。②尽管日本人在美国移. 民中所占比例极其微小,但在根深蒂固的种族偏见影响. 下,日裔移民还是成了美国人种族歧视和排斥的对象。 於 www.ims.sdu.edu.cn -

#64.日裔美國遷徙營別傳

Title: 日裔美國遷徙營別傳. The Other Stories of Japanese American Internment. Other Titles: 一世、返美二世、叛國小子與白人. Isseis, Kibeis, No-No Boys, ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#65.林昶佐Freddy Lim - 【中正獨裁佗位去2】 日裔美國人集中營 ...

【中正獨裁佗位去2】 日裔美國人集中營(American Japanese Relocation Centers) 講到集中營、轉型正義,很少人會聯想到美國,但其實在這個大家認為相當民主、自由的 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#66.書. 影. 人》紀錄片《亞裔美國人》正告世人 - 優傳媒

二戰結束前,宇野夫人心臟病去世,戰後兩年,宇野和小兒子Edison被釋放。Edison日後積極推動民權運動, 全力為日裔美人發聲。1988年美國認錯,簽署了「1988 ... 於 umedia.world -

#67.為什麼二戰期間日裔美國人在美國受到種族歧視和不公正待遇下 ...

而皇國日本可能就要你玉碎和神風敢死了。 當然其實也是因為很多鐵杆的日本民族主義者已經回國了。 因為他們知道美國會贏. 羅斯福對日裔美國人的囚禁政策是雙贏。 於 www.getit01.com -

#68.揭秘:二戰日裔美國人在集中營中的「幸福生活」 - 每日頭條

憤怒的美國人都把火氣撒在日裔美國人。 2月19日,羅斯福總統頒布第9066號行政命令,要求在美日本人在規定時間內,到 ... 於 kknews.cc -

#69.終戰七十/二戰期間12萬日裔美國人被關進了集中營/在一九八八 ...

終戰七十/二戰期間12萬日裔美國人被關進了集中營/在一九八八年立法通過民權自由法案(The Civil Liberties Act of 1988),雷根總統正式道歉,接著國會附近建了日裔 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#70.掙扎的「兩個祖國」:日裔美國人拘留營的黑歷史 - 轉角國際

美國政府擔心日裔美國人有機會成為日本的間諜,遂以國防安全之名,將近14萬的日本移民與日裔美國人,被迫遷徙至各個「拘留營」。圖為曼沙那的日裔美國 ... 於 global.udn.com -

#71.看見移民社群:日裔美國人國家博物館(JANM) - 朝富藝術

日裔美國人 國家博物館(Japanese American National Museum,簡稱JANM)位於美國洛杉磯市區的小東京(Little Tokyo),小東京從1880年代至今是日裔美人 ... 於 artsenrichlife.com -

#72.二戰日裔美軍拚死效忠美國:陣亡1/5,700條命換200白人士兵

1941年12月7日凌晨,日本偷襲珍珠港,美國被迫向日本宣戰,太平洋戰爭爆發。珍珠港事件之後,廣大美國民眾對在美國居住的日本人,表現出強烈的歧視和 ... 於 daydaynews.cc -

#73.受害者的抉擇:談日裔美國人的集中營 - 大人學

話說,這次事件其實是日裔族群在美國的地位躍升的重大關鍵。 第一代移民夏威夷與美國本土的日本人都是農民出身,不過他們並不像中國移民是迫於貧困而離鄉背井 ... 於 www.darencademy.com -

#74.延續達一世紀的愛- 日裔美国人 - 豆瓣

日裔美国人 的剧评。作為一部描寫早期日籍移民生活的作品,「99年的愛」把第一代移民生活上各種困難都描述的非常到位。自從1882年,美國國會通過了排華 ... 於 m.douban.com -

#75.牢記歷史教訓美國舉辦二戰日俘營75周年特展

戰爭期間,美國政府擔心日裔美國人會轉而協助日本,因此當時約有12萬位日裔美國人被迫離開家鄉,遷移至政府提供的10座收容營內。 於 www.upmedia.mg -

#76.美籍日裔 - 中文百科知識

《99年的愛~日裔美國人~》是日本劇作家橋田壽賀子的原創作品,由福澤克雄指導,講述了九十九年前去到美國的日系移民一家的故事。劇中描寫了第一代美籍日裔因為. 於 www.easyatm.com.tw -

#77.對日裔美國人的囚禁 - NiNa.Az

1944年,最高法院維持原判表示9066號行政命令符合憲法,同時指出隔離日本血統的人的規定是訴訟範圍之外的另一個問題。在美國各地的日裔美國人受到不平等的 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#78.日裔美国人拘留|定义、营地、地点

日裔美国人 拘留,二战期间美国政府将数千名日裔美国人强行转移到拘留营。 1942 年至1945 年间,总共开设了10 个营地,在加利福尼亚州、亚利桑那州、怀俄明州、科罗拉多 ... 於 zh.gov-civ-guarda.pt -

#79.全新/ 白夜:兩個祖國、五個手足、三代日裔美國家庭的生命 ...

我們這些人啊,徘徊在白日與黑夜之間,即使走在燦爛的陽光下,也宛若暗夜。 ·山崎豐子《兩個祖國》紀實版。 一個二戰期間擺盪於美國與日本的「二世」家庭故事。 於 shopee.tw -

#80.日裔美国人- 维基百科,自由的百科全书

日裔美国人 (日语:日系アメリカ人/ 日系米国人/にっけいアメリカじん/ にっけべいこくいじん Nikkei amerikajin / Nikkei Beikokujin; ... 於 wiwiki.kfd.me -

#81.當亞裔美國人必須證明自己是美國人

[歡迎點擊此處訂閱新冠病毒疫情每日中文簡報,或發送郵件至[email protected]加入訂閱。] 新冠病毒大流行在美國引發了一股反亞裔的種族主義 ... 於 cn.nytimes.com -

#82.二戰「禁閉營」中,一群日裔美國人因虔誠的信仰而重燃希望 ...

日裔美國人 國家博物館(Japanese American National Museum)邀請我們走進二戰期間,那些意想不到、動人心弦的被禁閉者的故事──一群日裔美國人 ... 於 www.buddhistdoor.org -

#83.American Pastime - 無不痴有所思

... 被集中拘留管理的「日裔美國人」們在美國西部某個種族隔離集中營裡的故事。 ... 由於珍珠港事件爆發,在美國境內的十二萬日本裔美國人遭到嚴重的 ... 於 skyfire.pixnet.net -

#84.日裔美國人- 维基百科,自由的百科全书

日裔美國人 (日语:日系アメリカ人/ 日系米国人/にっけいアメリカじん/ にっけべいこくいじん Nikkei amerikajin / Nikkei Beikokujin;英語:Japanese American)為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#85.學者:現在是亞裔美人黃金發展時期 - Taiwan News

... 亞裔美國人的黃金發展時期,應該積極參加當地社群,團結一致,讓亞裔的 ... UCLA亞美研究日裔學者豐田(Tritia Toyota)也認為,亞裔族群雖然人數 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#86.日裔美國人 - 風傳媒

華裔女科學家吳健雄、二戰日裔美軍登上美國郵政署2021年新款郵票2020-12-09 ... 美國自由派大法官痛責旅行禁令判決,反對川普侵害立國價值2018-06-27 13:40:03. 於 www.storm.mg -

#87.法律窗口:日裔美國人被拘留的歷史案例

20世紀40年代,珍珠港事件後,美國政府以保護國家安全為由﹐對日裔美國人實行軍事宵禁和戰時拘留。10多萬日裔美國人被迫離開西海岸的家園, ... 於 www.voacantonese.com -

#88.二戰時期美國的日裔拘留營:一件塵封已久的和服揭 ... - 奇摩新聞

美國政府80年前開始把所有日裔美國人集中起來,並強迫他們在二戰的最後幾年生活在監獄式的拘留營裏。科諾從一件和服開始,了解自家前輩的經歷和秘密。 於 tw.stock.yahoo.com -

#89.[閒聊] 日裔美國人- 看板historia

前些日子因為找資料的關係,打了一篇描述「日裔美國人」的文章,謹張貼在此供諸位版友認識一下這個族群。如內容貧乏或錯誤繁多還請見諒,也請各位多多 ... 於 www.ptt.cc -

#90.日裔美國人的英文怎麼說

日裔美國人 的英文怎麼說. 中文拼音[rìyìměiguórén]. 日裔美國人英文. japanese americans. 日: Ⅰ名詞1 (太陽) sun 2 (白天) daytime; day 3 (一晝夜; ... 於 dict.site -

#91.日本裔一度占比超40%,美国夏威夷为什么有这么多日本人?

根据海外日系人协会的统计,现今有超过300万名日裔生活在日本之外的国家与地区。这一庞大的海外日本人群体,实际上不过是经过不足200年的时间发展而来的。 於 www.thepaper.cn -

#92.美國加州登山客驚見骨骸證實為二戰日裔集中營死者 - 自由時報

綜合外媒報導,美國加州登山客在去年10月發現的骨骸,已被證實屬於二戰期間失蹤的日裔美國人松村義一(Giichi Matsumura,音譯),當時因太平洋戰爭 ... 於 news.ltn.com.tw -

#93.對日裔美國人的囚禁— Google 藝術與文化

日裔美國人 囚禁是珍珠港事件發生以後,自1942年起,美國政府對約11萬居住在美國太平洋沿岸的日裔美國人的扣留,轉移和囚禁。1942年2月19日,富蘭克林·D·羅斯福總統下達 ... 於 artsandculture.google.com -

#94.【谈天说地】 美国的日本移民 - 华夏文摘

中日移民通过几代的人艰苦努力,流血流汗苦干,对美国的发展做出了实质性的贡献,成为美国比较成功的少数族裔。 早在1543年就有少量的欧洲人到过日本,这些人是葡萄牙 ... 於 archives.cnd.org -

#95.为什么日裔美国人比较少? - 知乎

谢邀,. 其实美国有日裔,而且日裔在美国历史的贡献很重要。 看一下下面的数据。从1910年到1970年,美国日裔高于华裔。因为1892年至1944年美国执行“排华政策”,禁止 ... 於 www.zhihu.com -

#96.美軍裡日裔將軍眾多:手握重兵上將對中國不滿【2】

美國新任太平洋司令部司令哈裡斯是日裔(左2)蘇珊·K·益子埃裡克·新關原 ... 日本的日裔將領,但美國媒體認為“他一生下來就是美國人,而不是日本人”, ... 於 military.people.com.cn -

#97.二戰時在歐洲戰場為什麼有一群日裔美軍? - 小熊問答

第二次世界大戰珍珠港事件爆發後,美國內反日情緒高漲。 美國上下陷入了一種歇斯底里的氣氛中無法自拔,當美國人開始向日本帝國進行報復之前,日裔 ... 於 bearask.com